Ядерные испытания сша и ссср доклад

Обновлено: 28.06.2024

Президент России Владимир Путин 27 февраля отдал приказ о переводе сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Силы сдерживания — это стратегические ядерные силы РФ. Иными словами, ядерное оружие решено было привести в боевую готовность. И это третий раз в истории, когда случается подобное. Рассказываем, когда Российской Федерации приходилось приводить ядерное оружие в боеготовность и почему.

После официального начала блокады Хрущев с Кеннеди вступили в переписку. Представители США публично обвиняли Советский Союз в создании конфликтной ситуации. Переговоры становились все острее, и через несколько дней обе стороны привели вооружение в боевую готовность.

Второй раз приводить ядерное оружие в боевую готовность русской стороне пришлось в 1973 году во время Войны судного дня. Речь идет об Арабо-израильской войне Египта и Сирии против Израиля. Военные действия начались утром 5 октября 1973 года, когда иудеи отмечали праздник Йом-Киппур, или Судный день. Египетские войска атаковали Израиль. В этот же день с севера в наступление пошли вооруженные силы Сирии.

Израиль нес серьезные потери. Через два дня после начала войны в Израиле приняли решение привести несколько ядерных боеголовок в готовность и навести их на Каир и Дамаск. Чтобы заставить израильтян остановить наступление, Советский Союз пригрозил, что использует свои силы. США в ответ привело свои ядерные силы в состояние повышенной готовности. Назревала Третья мировая война. В итоге все стороны решили отказаться от своих намерений и пойти на диалог.

По данным осени 2018 года, российские силы сдерживания состояли из 517 носителей ядерного оружия — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков с 1420 ядерными боезарядами. Вместе с неразвернутыми единицами их число составляет 775 единиц.

В 2018 году первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, говорил о планах Вашингтона, Пекина и Москвы модернизировать свои ядерные триады, не представляя при этом принципиально новые виды вооружения.

— Если у нас не будет надежного сдерживания, то в такой ситуации угроза возникновения ядерной войны будет куда больше, — утверждал представитель Госдепартамента.

Напомним, вскоре в белорусском Гомеле, на границе с Украиной, должны состояться российско-украинские переговоры, на которых делегацию Москвы возглавит советник Путина, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский. От них во многом зависит дальнейшее развитие событий — и расстановка сил на мировой арене.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Глава I. Создание стратегических средств: противостояние СССР и США ………………………………………………………………………………

Глава II. Ограничение вооружение и начало разоружений США и СССР

Глава III . Перспективы развития российско-американских отношений по вопросу о ядерном ограничении……………………………………………..

Глава I . Создание стратегических средств: противостояние СССР и США

Анализируя историю создания ядерного оружия, следует вспомнить следующие события:

- С момента испытания и особенно после применения атомного оружия США стало понятно, что гигантские танковые армады и много-миллионные армии, которыми располагал СССР, отныне играют лишь вспомогательную роль и имеют в лучшем случае оперативно-тактическое, но никак не стратегическое значение. Однако, через 4 года, в августе 1949 г., первое испытание атомного оружия проводит и Советский Союз;

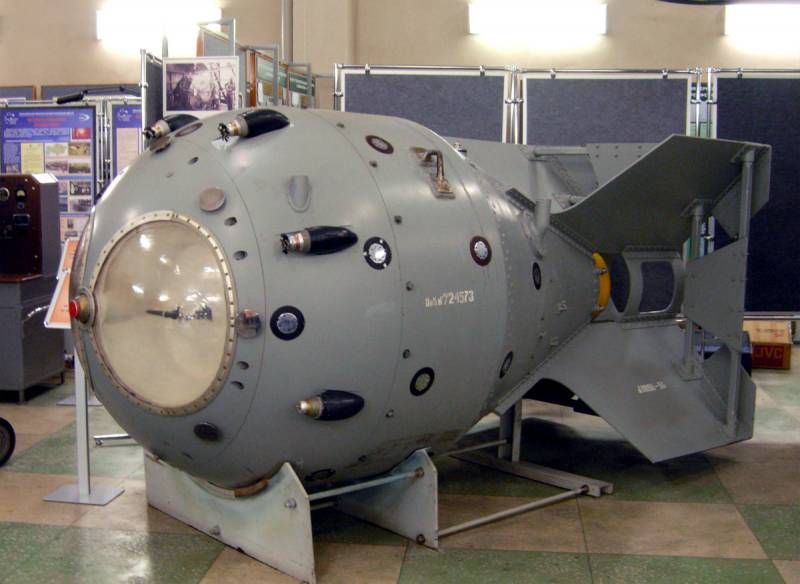

- в 1952 г. США первыми осуществляют термоядерный взрыв. Советский Союз в августе 1953 г. отвечает успешным испытанием транспортабельной термоядерной бомбы;

- основным средством доставки атомных и термоядерных зарядов, как в США, так и в Советском Союзе, сначала была авиация. Однако вскоре в качестве носителей таких зарядов становятся баллистические ракеты (БР), обладающие меньшей уязвимостью в полете и способные в предельно короткое время наносить ядерные удары по территории агрессора.

Итак, после создания ядерного оружия особая роль стала отводиться созданию средств межконтинентальной дальности для доставки ядерных боезарядов на территорию противника. Несмотря на то, что Соединенные Штаты с 1949 г. не обладали монополией на ядерное оружие, Советский Союз был вынужден считаться с тем, что США были способны нанести стратегический ядерный удар по территории СССР. К середине 1950-х годов на вооружении США находились свыше 1200 бомбардировщиков, которые могли доставить на территорию Советского Союза около 2000 ядерных боезарядов. Отражение угрозы ядерного нападения требовало создания потенциала сдерживания, которое в свою очередь требовало разработки средств, способных нанести удар по территории Соединенных Штатов.

Первыми советскими носителями ядерного оружия, способными достичь территории США, стали созданные во второй половине 1950-х годов тяжелые бомбардировщики. В 1949-1951 гг. была разработана система дозаправки в воздухе, которая позволяла значительно увеличить радиус действия стоявших на вооружении бомбардировщиков Ту-4. Первыми советскими межконтинентальными бомбардировщиками стали самолеты 3М и Ту-95, работа над которыми была начата в 1951 г.

В 1962 г. Советский Союз с помощью баллистических ракет и бомбардировщиков мог доставить на территорию США не более 300 боезарядов.

Одной из программ, которой советское руководство придавало большое значение, было создание систем противоракетной обороны, предназначенных для отражения стратегического ракетного удара. Работы в этом направлении начались во второй половине 1950-х годов, а в 1962 г. СССР приступил к строительству сооружений Московской системы ПРО.

Наряду с созданием оборонительных систем, значительное внимание уделялось созданию средств, способных преодолевать противоракетную оборону. В рамках этой программы был создан орбитальный вариант ракеты Р-36, предназначенный для нанесения удара с незащищенного системой ПРО направления. В США к 1965 г. было закончено развертывание 800 ракет Minuteman I, в дополнение к которым в 1966 г. было начато развертывание 200 более точных ракет Minuteman II.

Наращивание количества стратегических наступательных вооружений, произошедшее в 1960-х годах, а также осознание возможного дестабилизирующего влияния, которое может оказать развертывание систем противоракетной обороны, заставили Соединенные Штаты и Советский Союз начать переговоры об ограничении наступательных и оборонительных вооружений.

Глава II . Ограничение вооружение и начало разоружений США и СССР.

1.1. Договоры ОСВ-1 и ОСВ-2

Первые консультации о возможности начала переговоров об ограничении вооружений были начаты в 1967 г., а конкретная договоренность о начале переговоров была достигнута в июле 1968 г. После задержки, вызванной вводом советских войск в Чехословакию и президентскими выборами в США, переговоры были начаты в ноябре 1969 г. Первоначально предполагалось, что предметом переговоров станет всеобъемлющее соглашение, касающееся как наступательных, так и оборонительных вооружений. Однако в процессе обсуждения наступательных вооружений Советский Союз последовательно настаивал на обязательном учете средств передового базирования США, расположенных в Европе. В итоге было решено, что соглашение о наступательных вооружениях не будет иметь всеобъемлющего характера и не будет включать ограничений на бомбардировщики. В то же время, стороны согласились заключить полномасштабное соглашение об ограничении оборонительных средств.

Ставшие результатом переговоров документы - Договор об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (Договор ОСВ-1) - были подписаны 26 мая 1972 г. и вступили в силу 3 октября 1972 г. Срок действия Договора ОСВ-1 составлял 5 лет, Договор по ПРО обладал неограниченным сроком действия.

Так же, стоит отметить, что в 1974 г., СССР и США подписали протокол к Договору по ПРО, который сократил количество разрешенных к развертыванию систем с двух до одной.

Первой договоренностью достигнутой после 1972 г. стало так называемое Владивостокское соглашение, основные положения которого были согласованы во время встречи в верхах во Владивостоке в ноябре 1974 г. В соответствии с этим соглашением СССР и США обязались ограничить количество стратегических носителей 2400 единицами, из которых только 1320 могли быть оснащены головными частями с боеблоками индивидуального наведения. При заключении Владивостокского соглашения Советский Союз пошел на значительные уступки. Основной уступкой стало снятие требования о включении в будущий договор средств передового базирования США.

Переговоры об ограничении стратегических вооружений, приведшие к заключению Договора ОСВ-2, продолжались до 1979 г. Как и на ранних стадиях переговоров, основные усилия США были направлены на ограничение количества боезарядов на советских межконтинентальных ракетах наземного базирования. Советский Союз в свою очередь настаивал на установлении ограничений на развертывание крылатых ракет воздушного базирования, а также пытался добиться запрета на развертывание крылатых ракет морского и наземного базирования.

Поскольку новое соглашение не было подготовлено к моменту истечения срока действия Договора ОСВ-1, в октябре 1977 г. СССР и США объявили, что будут продолжать соблюдать предусмотренные ОСВ-1 ограничения. Содержание Договора ОСВ-2 было в основном согласовано к концу 1978 г. и 18 июня 1979 г. в ходе встречи в верхах в Вене этот документ был подписан. В целях ограничения общего количества боезарядов, Договор ОСВ-2 устанавливал пределы на оснащение ракет боевыми блоками индивидуального наведения. В частности, запрещалось увеличивать количество боеблоков на баллистических ракетах наземного базирования, а также оснащать ракеты морского базирования более чем 14 боевыми блоками 8 .

Таким образом, в отличие от ОСВ-1, в новом Договоре устанавливались определенные ограничения на количество боезарядов, которые могли быть развернуты на стратегических носителях. Договор ОСВ-2 позволил сделать дальнейшее развитие наступательных вооружений более стабильным и предсказуемым процессом, что с учетом заметно осложнившихся в конце 1970-х годов советско-американских отношений стало очень большим достижением.

Существенное ухудшение советско-американских отношений не позволило довести процесс ОСВ-2 до вступления Договора в силу. После ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. администрация США отозвала Договор из сената, который рассматривал вопрос о его ратификации. Тем не менее, поскольку стороны не заявили о намерении отказаться от ратификации Договора, США и СССР продолжали в целом соблюдать его положения.

2.2. Договор СНВ-1 и СНВ-2

Вскоре после подписания Договора СНВ-1 Соединенные Штаты и СССР в одностороннем порядке осуществили ряд мер по снижению боеготовности своих ядерных сил. Эти меры, о которых было объявлено в конце сентября - начале октября 1991 г., были в первую очередь призваны снизить вероятность несанкционированного использования ядерного оружия. Наиболее важным шагом стало снятие с кораблей и подводных лодок всех крылатых ракет, а также других нестратегических ядерных систем. Часть ядерных крылатых ракет морского базирования подлежала уничтожению, а часть была направлена в хранилища. Кроме этого, уничтожению подлежали все тактические ядерные заряды находившиеся на вооружении сухопутных войск.

Работа над новым договором, который бы предусматривал более глубокие, чем СНВ-1, сокращения стратегических сил, была начата практически сразу после распада Советского Союза. Соглашение, зафиксировавшее основные положения будущего договора, который стал известным как СНВ-2, было достигнуто уже в июне 1992 г.

Подписание Договора СНВ-2 состоялось 3 января 1993 г. Столь быстрое заключение соглашения стало возможным в основном благодаря тому, что Договор СНВ-2 в значительной мере опирался на процедуры и положения согласованные при заключении СНВ-1. Новый Договор фактически лишь устанавливал новые количественные ограничения и некоторые новые процедуры.

Основным положением Договора СНВ-2 стало обязательство России и США осуществить сокращения количества боезарядов на стратегических носителях до уровня в 3000-3500 единиц. При этом на баллистических ракетах морского базирования не может быть размещено более 1750 боезарядов. Другим ключевым положением Договора является требование ликвидации всех баллистических ракет наземного базирования, оснащенных более чем одним боеблоком и всех тяжелых ракет.

В целом, при заключении Договора СНВ-2 Россия сделала ряд уступок, которые впоследствии существенно затруднили его ратификацию. Договор находился на рассмотрении Федерального Собрания с 20 июня 1995 г., и его ратификация состоялась лишь в апреле 2000 г., более чем через четыре года после одобрения Конгрессом США. Однако, тем не менее, договор так и не вступил в силу, поскольку Россия увязала его ратификацию с одобрением нью-йоркских протоколов к СНВ-2 и Договору ПРО, подписанными в 1997 г. Последние, а особенно Заявления к Договору ПРО, встретили жесткую оппозицию в американском Конгрессе. А когда к власти в США в 2001 г. пришла администрация Буша вопрос отпал сам собой, поскольку новое руководство США взяло твердый курс на развертывание масштабной системы противоракетной обороны территории США и отказ от Договора ПРО.

Ядерная бомба — самое мощное оружие, придуманное человечеством. Два атомных взрыва, прогремевшие над Хиросимой и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 г.) стали моментом, переломившим историю цивилизации, изменившим мировоззрение людей и политику государств.

Первый взрыв стал практическим результатом трехлетних усилий американских ученых, но о возможности военного применения атомных реакций теоретики задумались гораздо раньше.

История создания оружия

Теоретические начала военного применения атомного распада были заложены открытием радиоактивности семьей Кюри (1898 г.), работами Э. Резерфорда (1911 г.). Практически ядро атома сумели расщепить ирландец Э. Уолтон и англичанин Д. Кокрофт (1932 г.) в Кембридже. В английском Бирмингемском университете О. Фриш и Р. Пайерлс (1939 г.) теоретически рассчитали критическую массу урана, необходимую для взрыва бомбы. Она составила 10 килограммов урана -235. Работы по конструированию атомной бомбы США и Германия начали практически одновременно (август, сентябрь 1939 г.). Но Германия, не имевшая собственных запасов урановой руды и занятая военными действиями, не могла уделять первоочередного внимания ядерному оружию. Работы В. Гейзенберга по строительству ядерного реактора двигались медленно. Из пяти методов разделения изотопов эффективным оказался только один. Практическому эксперименту получения цепной реакции (январь 1945 г.) помешал демонтаж оборудования, который провели под угрозой приближения советских войск.

Американская программа

В США над ядерной программой, запущенной письмом Л. Силарда, Ю. Вигнера, А. Эйнштейна президенту, работали не только американские физики. Использовались работы немецких физиков-эмигрантов Теллера, Бете, Блоха, Фукса, датчанина Н. Бора. Прорывным моментом проекта стало строительство под руководством Энрико Ферми Лос-Аламосского реактора, позволившего получить оружейный плутоний и уран. Перед этим итальянец, эмигрировавший в США из-за преследования евреев (1939 г.), теоретически доказал замедление нейтронов, разработал уран-графитовую схему реактора, провел практические эксперименты по получению самоподдерживающейся цепной реакции.

Энрико Ферми читает лекцию в Чикагском институте ядерных исследований

В лаборатории Лос-Аламоса Оппенгеймер руководил научной частью проекта, координировал работы ученых, За организацию строительства, секретность, охрану отвечал генерал Л. Гровс, впоследствии — главный инициатор ядерной бомбардировки Японии. К началу работы над ядерным проектом Р. Оппенгеймер был автором ряда научных работ по квантовым переходам, гравитационному коллапсу, расчету свойств мезонов, доказательству теоремы Эренфеста — Оппенгеймера.

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Результаты практического применения атомного оружия настолько поразили Р. Оппенгеймера, что он стал активным противником военного использования атома. Высказывания ученого о необходимости сдерживания, ограничения ядерной гонки привели к отстранению Оппенгеймера от секретных программ Соединенных Штатов (1954 г.).

Первые испытания, практическое применение ядерного оружия

Бомбы были оборудованы барометрическими и часовыми взрывателями, обеспечивающими воздушный подрыв заряда на высоте 500-700 метров. На обслуживании ядерного проекта работал отдельный авиационный полк под номером 509 (с 1944 г.). Именно командир этого полка Пол Тиббетс выполнил приказ военного министра (завизированный президентом Трумэном) о бомбардировке Японии.

Документальный снимок разрушений в Хиросиме

Советская ядерная программа

- был приглашен академиком А. Иоффе в ЛФТИ (1925 г.);

- начал заниматься атомной физикой, заведует физическим отделом, специальной лабораторией ЛФТИ (1930-1932 гг.);

- участвует в конструировании и запуске ленинградского циклотрона (1932-1937 гг.);

- изучает захват нейтрона протоном, открывает селективное поглощение нейтронов, резонансные явления процесса (в коллективе, 1935-1940 гг.);

- получает ядерные константы для реакции деления урана (1939 г.);

- теоретически доказывает возможность цепной реакции урана и тяжелой воды (1940 г.);

- разрабатывает систему размагничивания корабельных корпусов, внедряет защиту от магнитных мин на Балтийском, Черноморском флоте (1940-1941 гг.).

Игорь Васильевич Курчатов и Юлий Борисович Харитон на отдыхе в Семипалатинске

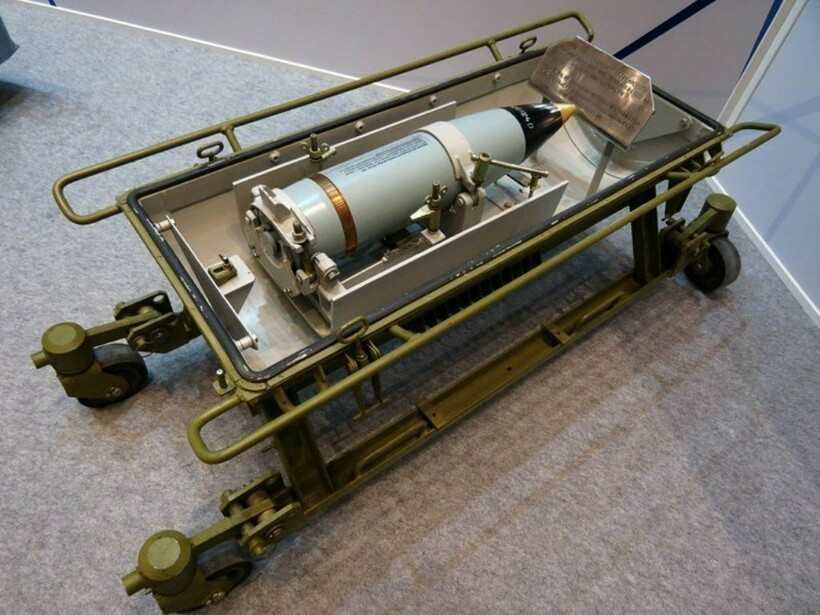

Подлинный пульт запуска ядерного устройства на первых испытаниях демонстрируется в музее Сарова

На полигоне (в 170 километрах от областного центра) была построена сорокаметровая стальная вышка, По территории полигона концентрическими окружностями разместили несколько тысяч приборов и датчиков излучения. На десятикилометровом круге были построены военные фортификации, гражданские объекты (жилые дома, бетонные производственные цеха). На позициях разместили технику — танки, самолеты, орудия. В войсковых укрытиях (окопах и блиндажах) были привязаны овцы и козы. На дальнем диаметре разместились вольеры с подопытными животными (кроликами, свиньями, крысами). Все дома, мосты были разрушены или сгорели, так же как грузовики. Ударной волной перевернуло пушки и танки. Уцелели только монолитные каркасы зданий из железобетона.

Следующие этапы советской программы

Бомба спускалась на 5 парашютах, чтобы бомбардировщик успел улететь до срабатывания заряда (через 188 секунд) на безопасное расстояние. При взрыве зафиксирован огненный шар (до 5 километров в диаметре), грибовидное облако, поднявшееся на 67 км (с шириной 95 км). Сейсмологи зарегистрировали пятибалльное землетрясение, ударная волна обогнула Землю трижды.

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Для сброса рекордного ядерного боеприпаса серийный бомбардировщик Ту-95В был модернизирован. Но машина вышла трудноуправляемой, со слишком большим взлетным весом. В серию модернизированная модель не пошла. Для новых военных доктрин использовались тактические и стратегические ракеты.

Совершенствование ядерного оружия и гонка вооружений

Реальные примеры создания ядерного оружия заставили технически развитые страны Европы, Азии запустить собственные атомные программы. До нынешнего времени ядерные испытания провели:

- Великобритания (1952 г., 25 килотонн);

- Франция (1960 г., 60 килотонн);

- Китай (1964 г., 22 килотонны);

- Индия (1974 г.,12 килотонн);

- Пакистан (1998 г., 9 килотонн);

- КНДР (2006 г. 2 килотонны).

Следующим типом ядерного оружия стала нейтронная бомба.

Принципиальная схема нейтронной бомбы

В основе нейтронного устройства используется маломощный термоядерный заряд. При взрыве нейтронный выброс опережает ударную волну, увеличивая радиус поражения и действуя избирательно. При взрыве нет радиационной опасности, нейтронный поток быстро рассеивается. Нейтронные заряды (включая артиллерийские) предназначены для поражения войск и населения, не разрушают технику, инфраструктурные объекты.

Топ интересных фактов

Из интересных фактов процесса изобретения и совершенствования атомного оружия можно выделить такие:

- Несмотря на высший уровень секретности, чертежи и технологии оружия неоднократно похищали. По соблюдению секретности на первом месте стоит Израиль. О том, что Израиль владеет ядерным оружием есть только предположения.

- Сложность процесса расчета имплозивной схемы подрыва плутониевой бомбы стала мощным толчком к развитию кибернетики. Идея использования для расчета электронных устройств подтолкнула изобретение компьютеров.

- Самое большое количество боеголовок установлено в стационарные баллистические ракеты наземного базирования. Но опаснее всего разделяющиеся боеголовки подводных ракет, которые можно запустить от морских побережий Европы, Америки с минимальным подлетным временем.

Эволюция средств доставки

Дальнейшая эволюция ядерного оружия шла по линии совершенствования средств доставки. Подлетное время высотных стратегических бомбардировщиков исчислялось часами полета. К тому же они быстро стали доступными высотным перехватчикам и зенитным ракетам.

Советские оружейники оказались и от ядерного артиллерийского снаряда.

Макет тяжёлого снаряда, из экспозиции ядерного вооружения на выставке в Манеже

Макеты боеголовок баллистической и подводной ракет

В результате эволюции средств доставки ядерными боеголовками современные армии оснащают:

Опасности ядерного вооружения

29 августа 1949 года, ровно 70 лет назад, было проведено первое испытание советской атомной бомбы. Ядерное оружие стало для нашей страны настоящим щитом, и до сих пор обладание им является одним из ключевых аргументов в противостоянии с враждебными державами.

Советский атомный проект

В сложившейся ситуации медлить с испытаниями советского ядерного оружия было нельзя. Отношения между вчерашними союзниками по антигитлеровской и антияпонской коалиции стали стремительно портиться сразу после окончания Второй мировой войны. Было ясно, что открывается новая фаза противостояния – капиталистический Запад против Советского Союза и стран социалистического лагеря. И не было никаких сомнений, что США применят ядерное оружие против СССР, если у последнего не будет возможности нанести превентивный или ответный удар.

45-летний советский физик Юлий Борисович Харитон с 1946 года возглавлял Конструкторское бюро-11 (Арзамас-16) в Сарове. Фактически именно он отвечал за атомный проект, к которому были привлечены лучшие физики Советского Союза. По решению советского руководства, Юлий Борисович Харитон был назначен и ответственным за проведение испытаний РДС-1.

Государственную комиссию по проведению испытаний возглавил Михаил Георгиевич Первухин – заместитель председателя Совета министров СССР и министр химической промышленности СССР. Первухину, как и Харитону, было 45 лет.

Типичный представитель сталинской плеяды наркомов, Первухин в юности успел поучаствовать в Гражданской войне, вступил в комсомол и партию, получил высшее инженерное образование и работал в сфере энергетики, где очень быстро сделал головокружительную карьеру. В 33 года он стал заместителем народного комиссара тяжелой промышленности Лазаря Кагановича, в 34 года возглавил Наркомат электростанций и электропромышленности, а в 35 лет стал заместителем председателя Совета министров СССР.

Первухин хорошо разбирался в технических вопросах, пользовался доверием самого Сталина и его ближайшего окружения, поэтому именно ему и было поручено возглавить Государственную комиссию по проведению испытаний ядерного оружия. Сами же испытания было решено произвести на Семипалатинском полигоне в Казахской ССР.

Семипалатинский полигон

Сегодня это Восточно-Казахстанская область Республики Казахстан. Ее центр, город Семей, до 2007 года назывался Семипалатинском. Но власти постсоветского Казахстана в своей политике дерусификации в конечном итоге переименовали город, основанный как Семипалатинская крепость еще в 1718 году воеводой Василием Чередовым.

В 160 километрах от Семипалатинска, который во время описываемых событий был областным центром Семипалатинской области, был оборудован специальный полигон для испытания нового оружия. Место оказалось крайне удачным – рельеф позволял проводить ядерные взрывы под землей, в том числе в штольнях и скважинах. Перед открытием полигона из Семипалатинска вывели консульство Китая.

Подготовка Семипалатинского полигона к предстоящим испытаниям атомной бомбы проходила очень основательно. Опытное поле представляло собой круг радиусом 10 километров, который разделили на 14 секторов, в том числе 2 фортификационных и физических сектора, сектор гражданских сооружений, сектор видов Вооруженных сил и родов войск, биологический сектор с животными.

Советское руководство интересовалось, какими будут последствия ядерного взрыва для объектов инфраструктуры, для военной техники. Поэтому в зоне испытания были построены отрезки тоннелей метро, взлетно-посадочные полосы. Разместили на полигоне и отдельные образцы танков, самоходных артиллерийских установок, ракетных установок, самолетов. В центр опытного поля поставили специальную металлическую конструкцию – башню высотой 37,5 метров, на которой закрепили бомбу РДС-1.

Первый советский ядерный взрыв

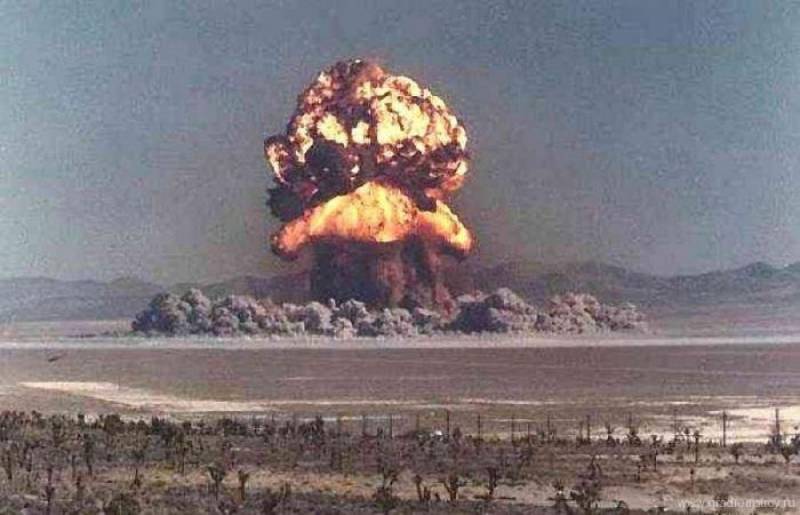

Ровно в 7:00 утра 29 августа 1949 года окрестности полигона озарил яркий свет, прогремел взрыв. Атомная бомба, первая в советской истории, была успешно испытана. Несмотря на предпринятые меры предосторожности, в результате взрыва пострадали несколько военнослужащих, находившихся в командном пункте, располагавшемся на большом удалении от места взрыва. Спустя 20 минут после испытания к месту взрыва направили два танка со свинцовой защитой. Разведчикам и удалось установить, что произошло в эпицентре взрыва и на расстоянии километра от него.

Мощность РДС-1 составляла около 22 килотонн. В итоге взрыва 37-метровая башня, на которой закрепили бомбу, была полностью уничтожена, а на ее месте образовалась воронка глубиной 1,5 метра и диаметром 3 метра. Расположенное в 25 метрах от башни здание из железобетонных конструкций с мостовым краном было частично разрушено.

Танк Т-34 и артиллерийские орудия, размещенные в радиусе 500-550 метров от центра взрыва, получили легкие повреждения. Были повреждены и самолеты, размещенные на расстоянии до 1,5 километров. Сгорели все 10 автомобилей, расставленные на расстоянии километра от центра.

Два жилых трехэтажных дома, построенные на расстоянии 800 метров, были разрушены полностью. Разрушились все бревенчатые и щитовые дома городского типа, специально возведенные в радиусе 5 километров.

Взрыв отбросил и искорежил железнодорожный мост, возведенный на расстоянии километра, и шоссейный мост на расстоянии полутора километров. Вагоны и автомобили, размещенные на мостах, были отброшены на 50- 80 метров от места установки. Животные были унесены взрывной волной. Вообще из 1538 подопытных животных 345 животных погибли.

Начало производства атомных бомб

В течение 1949-1950 гг. в городе Саров на базе завода Наркомата сельскохозяйственного машиностроения был создан 550-й сборочный завод при 11-м конструкторском бюро. Производственную мощность завода определили в 20 РДС в год. К концу 1949 года были изготовлены еще 2 бомбы РДС-1, а в 1950 году – еще 9 атомных бомб РДС-1.

К весне 1951 года Советский Союз располагал 15 плутониевыми ядерными бомбами РДС-1. Они были размещены на территории завода № 550 в Сарове в специальном железобетонном хранилище. Бомбы хранились в разобранном состоянии, а сама территория завода находилась под усиленной охраной, которую осуществляли подразделения войск Министерства государственной безопасности СССР.

В случае необходимости инженерно-техническому персоналу предстояло собрать бомбы, транспортировать их к месту боевого применения, привести в высшую боевую степень готовности. Подготовка бомб к боевому применению возлагалась на действовавшую в составе КБ-11 сборочную бригаду, а решение задач по бомбометанию РДС-1 должны были осуществить летчики бомбардировочной авиации Военно-воздушных сил Советской Армии.

Труд советских конструкторов был вознагражден по заслугам. 29 октября 1949 года звание Героя Социалистического Труда получили Игорь Васильевич Курчатов и Юлий Борисович Харитон. Героем Социалистического Труда стал и Михаил Георгиевич Первухин, руководивший Государственной комиссией на Семипалатинском полигоне.

Что интересно, Лаврентий Павлович Берия, вклад которого в организацию создания ядерного оружия не оспаривают даже его лютые ненавистники, вторую Золотую Звезду не получил – Героем Социалистического Труда он стал на шесть лет раньше, в 1943 году.

Последствия испытания атомной бомбы

29 августа 1949 года послевоенный мир окончательно и бесповоротно изменился. Соединенные Штаты лишились своего главного преимущества над Советским Союзом, которым они обладали в течение четырех лет после окончания Второй мировой войны. Появление у Советского Союза собственной атомной бомбы означало, что теперь и США могут ждать очень плачевные последствия в случае начала вооруженного конфликта с советским государством.

Впрочем, официально о появлении у Советского Союза атомной бомбы было заявлено лишь через полгода после первого испытания РДС-1 на Семипалатинском полигоне. 8 марта 1950 года заместитель председателя Совета министров СССР Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов официально заявил о том, что у СССР появилось ядерное оружие.

Для СССР испытания атомной бомбы были действительно настоящим прорывом. И заслуга в этом прорыве принадлежит как ученым-физикам, инженерам-конструкторам, техническому персоналу, так и политическому и военному руководству СССР, сотрудникам органов безопасности, военнослужащим, создавшим все необходимые условия для появления атомной бомбы – от материально-технических до информационных и организационных.

Появление у Советского Союза своего ядерного оружия было с ужасом воспринято на Западе. В Вашингтоне считали атомную бомбу одним из главных козырей в диалоге с советским государством, но после появления собственного оружия массового поражения у СССР, устанавливался баланс сторон. Можно не сомневаться, что тот мир, который мы наблюдали вторую половину ХХ века, начало XXI века, смог существовать в своем виде именно благодаря тому, что Советский Союз установил этот баланс в сфере ядерного оружия.

Читайте также: