Спектр излучений вселенной доклад

Обновлено: 25.06.2024

Излучение Вселенной, названное реликтовым, впервые было открыто американскими физиками Пензиасом и Вильсоном в 1965 г. за что им была присуждена Нобелевская премия в 1978 г. Анализ спектра этого излучения показал, что его зависимость от длины волны похожа на экспериментальную зависимость излучения охлаждающегося черного тела, которая описывается формулой Планка. Поэтому принадлежность реликтового излучения процессу охлаждения Вселенной после так называемого Большого взрыва была признана доказанным фактом.

Однако в 2004 г. этот факт был опровергнут. Новый анализ спектра реликтового излучения показал, что его источником является процесс синтеза и охлаждения атомов водорода, который идет в звёздах Вселенной непрерывно и не имеет никакого отношения к Большому взрыву.

В 2006 г. Нобелевский комитет выдал вторую премию за дополнительную экспериментальную информацию о реликтовом излучении, оставив в силе ошибочную интерпретацию природы этого излучения. Это побудило нас опубликовать подробный анализ реликтового излучения, убедительно доказывающий реальный, а не вымышленный источник этого излучения. Сейчас мы узнаем истинную природу других максимумов излучения Вселенной (рис. 1, точки В и С), которые, как считается, формируются инфракрасными источниками.

1. Реликтовое излучение

Рис. 1. Зависимость плотности реликтового излучения Вселенной от длины волны:

теоретическая – тонкая линия; экспериментальная – жирная линия

Теоретическая зависимость плотности излучения Вселенной (рис. 1 – тонкая линия) подобна зависимости плотности излучения абсолютно черного тела описываемого формулой Планка.

С учетом физического смысла составляющих формулы Планка, физический смысл всей формулы – статистическое распределение количества фотонов разных энергий в полости черного тела с температурой .

Максимум излучения Вселенной зафиксирован при температуре (рис. 1, точка А). В соответствии с законом Вина, длина волны фотонов, формирующих эту температуру, равна

Совпадение теоретической величины длины волны (рис. 1, точка 3) с её экспериментальным значением , доказывает корректность использования формулы Вина для анализа спектра излучения Вселенной.

Фотоны с длиной волны , обладают энергией

Энергия соответствует энергии связи электрона с протоном в момент пребывания его на энергетическом уровне Она равна энергии фотона, излучённого электроном в момент установления контакта с протоном и начала формирования атома водорода.

Процесс сближения электрона с протоном протекает при их совместном переходе из среды с высокой температурой в среду с меньшей температурой или, проще говоря, при удалении от звезды. Сближение электрона с протоном идёт ступенчато. Количество пропускаемых ступеней в этом переходе зависит от градиента температуры среды, в которой движется родившийся атом водорода. Чем больше градиент температуры, тем больше ступеней может пропустить электрон, сближаясь с протоном.

Для уменьшения погрешностей измерений фонового излучения рабочий элемент прибора (болометр) охлаждают. Предел этого охлаждения определяет границу максимально возможной длины волны излучения, при которой можно измерить его интенсивность. Экспериментаторы отмечают, что им удалось вывести в космос приборы, болометр которых был охлажден до температуры . Длина волны фотонов, формирующих эту температуру, равна

На рис. 1 длина волны соответствует точке N . Это – предел возможностей экспериментаторов измерять зависимость интенсивности излучения с большей длиной волны. В интервале от точки N до точки у авторов нет экспериментальных данных (но они показали их), так как для их получения необходимо охлаждать болометры до температуры, меньшей 0,10К. Например, чтобы зафиксировать зависимость плотности излучения при длине волны (рис. 1), необходимо охладить болометр до температуры

Для фиксации излучения при длине волны (рис. 1) потребуется охлаждение болометра до температуры

В табл. 1 представлены длины волн и энергии фотонов, формирующих разную температуру среды.

Таблица 1. Длины волн и энергии фотонов, формирующих определённую температуру

РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, космическое электромагнитное излучение, приходящее на Землю со всех сторон неба примерно с одинаковой интенсивностью и имеющее спектр, характерный для излучения абсолютно черного тела при температуре около 3 К (3 градуса по абсолютной шкале Кельвина, что соответствует –270° С). При такой температуре основная доля излучения приходится на радиоволны сантиметрового и миллиметрового диапазонов. Плотность энергии реликтового излучения 0,25 эВ/см 3 .

Открытие в 1965 реликтового излучения имело огромное значение для космологии; оно стало одним из важнейших достижений естествознания 20 в. и, безусловно, самым важным для космологии после открытия красного смещения в спектрах галактик. Слабое реликтовое излучение несет нам сведения о первых мгновениях существования нашей Вселенной, о той далекой эпохе, когда вся Вселенная была горячей и в ней еще не существовало ни планет, ни звезд, ни галактик. Проведенные в последние годы детальные измерения этого излучения с помощью наземных, стратосферных и космических обсерваторий приоткрывают завесу над тайной самого рождения Вселенной.

Теория горячей Вселенной.

Развитие ядерной физики в 1940-е годы позволило начать разработку теоретических моделей эволюции Вселенной в прошлом, когда ее вещество, как предполагалось, было сжато до высокой плотности, при которой были возможны ядерные реакции. Эти модели, прежде всего, должны были объяснить состав вещества Вселенной, который к тому времени уже был достаточно надежно измерен по наблюдениям спектров звезд: в среднем они состоят на 2 /3 из водорода и на 1 /3 из гелия, а все остальные химические элементы вместе взятые составляют не более 2%. Знание свойств внутриядерных частиц – протонов и нейтронов – позволяло рассчитывать варианты начала расширения Вселенной, различающиеся исходным содержанием этих частиц и температурой вещества и находящегося с ним в термодинамическом равновесии излучения. Каждый из вариантов давал свой состав исходного вещества Вселенной.

Если опустить детали, то существуют две принципиально разные возможности для условий, в которых протекало начало расширения Вселенной: ее вещество могло быть либо холодным, либо горячим. Следствия ядерных реакций при этом в корне отличаются друг от друга. Хотя идею о возможности горячего прошлого Вселенной высказывал еще в своих ранних работах Леметр, исторически первой в 1930-е годы была рассмотрена возможность холодного начала.

В первых предположениях считалось, что все вещество Вселенной существовало сначала в виде холодных нейтронов. Позже выяснилось, что такое предположение противоречит наблюдениям. Дело в том, что нейтрон в свободном состоянии распадается в среднем за 15 минут после возникновения, превращаясь в протон, электрон и антинейтрино. В расширяющейся Вселенной возникшие протоны стали бы соединяться с еще оставшимися нейтронами, образуя ядра атомов дейтерия. Дальше цепочка ядерных реакций привела бы к образованию ядер атомов гелия. Более сложные атомные ядра, как показывают расчеты, при этом практически не возникают. В результате все вещество превратилось бы в гелий. Такой вывод находится в резком противоречии с наблюдениями звезд и межзвездного вещества. Распространенность химических элементов в природе отвергает гипотезу о начале расширения вещества в виде холодных нейтронов.

Сравнивая возраст Вселенной в 2–4 млрд. лет с оценкой возраста Земли – около 4 млрд. лет, – приходилось предполагать, что Земля, Солнце и звезды образовались из первичного вещества с уже готовым химическим составом. Считалось, что этот состав не изменился сколь-нибудь существенно, так как синтез элементов в звездах – процесс медленный и для его осуществления перед образованием Земли и других тел уже не было времени.

Последующий пересмотр шкалы внегалактических расстояний привел и к пересмотру возраста Вселенной. Теория эволюции звезд успешно объясняет происхождение всех тяжелых элементов (тяжелее гелия) их нуклеосинтезом в звездах. Отпала необходимость объяснять происхождение всех элементов, включая и тяжелые, на ранней стадии расширения Вселенной. Однако суть гипотезы горячей Вселенной оказалась верной.

С другой стороны, содержание гелия в звездах и межзвездном газе составляет около 30% по массе. Это гораздо больше, чем можно объяснить ядерными реакциями в звездах. Значит гелий, в отличие от тяжелых элементов, должен синтезироваться в начале расширения Вселенной, но при этом – в ограниченном количестве.

Однако на гипотезе Гамова анализ разных вариантов начала космологического расширения не закончился. В начале 1960-х годов остроумная попытка снова вернуться к холодному варианту была предпринята Я.Б.Зельдовичем, которые предположил, что первоначальное холодное вещество состояло из протонов, электронов и нейтрино. Как показал Зельдович, такая смесь при расширении превращается в чистый водород. Гелий и другие химические элементы, согласно этой гипотезе, синтезировались позже, когда образовались звезды. Заметим, что к этому моменту астрономы уже знали, что Вселенная в несколько раз старше Земли и большинства окружающих нас звезд, а данные об обилии гелия в дозвездном веществе были в те годы еще очень неопределенными.

На пути к обнаружению реликтового излучения.

В середине 1960-х годов астрофизики продолжали теоретически изучать горячую модель Вселенной. Вычисление ожидаемых характеристик реликтового излучения было выполнено в 1964 А.Г.Дорошкевичем и И.Д.Новиковым в СССР и независимо Ф.Хойлом и Р.Дж.Тейлором в Великобритании. Но эти работы, как и более ранние работы Гамова с коллегами, не привлекли к себе внимания. А ведь в них уже было убедительно показано, что реликтовое излучение можно наблюдать. Несмотря на крайнюю слабость этого излучения в нашу эпоху, оно, к счастью, лежит в той области электромагнитного спектра, где все прочие космические источники в целом излучают еще слабее. Поэтому целенаправленный поиск реликтового излучения должен был привести к его открытию, но радиоастрономы не знали об этом.

К сожалению, эта статья осталась незамеченной ни теоретиками, ни наблюдателями; она не стимулировала поиск реликтового излучения. Историки науки до сих пор гадают, почему долгие годы никто не пытался сознательно искать излучение горячей Вселенной. Любопытно, что мимо этого открытия – одного из крупнейших к 20 в. – ученые прошли несколько раз, не заметив его.

Например, реликтовое излучение могло быть открыто еще в 1941. Тогда канадский астроном Э.Мак-Келлар анализировал линии поглощения, вызываемые в спектре звезды Дзета Змееносца межзвездными молекулами циана. Он пришел к выводу, что эти линии в видимой области спектра могут возникать только при поглощении света вращающимися молекулами циана, причем их вращение должно возбуждаться излучением с температурой около 2,3 К. Конечно, никто не мог подумать тогда, что возбуждение вращательных уровней этих молекул вызывается реликтовым излучением. Лишь после его открытия в 1965 были опубликованы работы И.С.Шкловского, Дж.Филда и др., в которых показано, что возбуждение вращения межзвездных молекул циана, линии которых отчетливо наблюдаются в спектрах многих звезд, вызвано именно реликтовым излучением.

Открытие реликтового излучения.

Случилось так, что Пензиас позвонил по совершенно другому поводу своему приятелем Бернарду Берку из Массачусетского технологического института. Незадолго до этого Берк слышал от своего коллеги Кена Тсрнера из Института Карнеги о докладе, который тот, в свою очередь, слышал в Университете Джонса Хопкинса, сделаланном теоретиком из Принстона Филом Пиблслм, работавшим под руководством Роберта Дикке. В этом докладе Пиблс приводил аргументы в пользу того, что должен существовать фоновый радиошум, оставшийся от ранней Вселенной и имеющий сейчас эквивалентную температуру около 10 K.

В последующие годы на различных длинах волн от десятков сантиметров до доли миллиметра были проведены многочисленные измерения. Наблюдения показали, что спектр реликтового излучения соответствует формуле Планка, как это и должно быть для излучения с определенной температурой. Подтвердилось, что эта температура примерно равна 3 K. Было сделано замечательное открытие, доказывающее, что Вселенная в начале расширения была горячей.

Таково сложное переплетение событий, завершившееся открытием горячей Вселенной Пензиасом и Уилсоном в 1965. Установление факта сверхвысокой температуры в начале расширения Вселенной явилось отправной точкой важнейших исследований, ведущих к раскрытию тайн не только астрофизических, но и тайн строения материи.

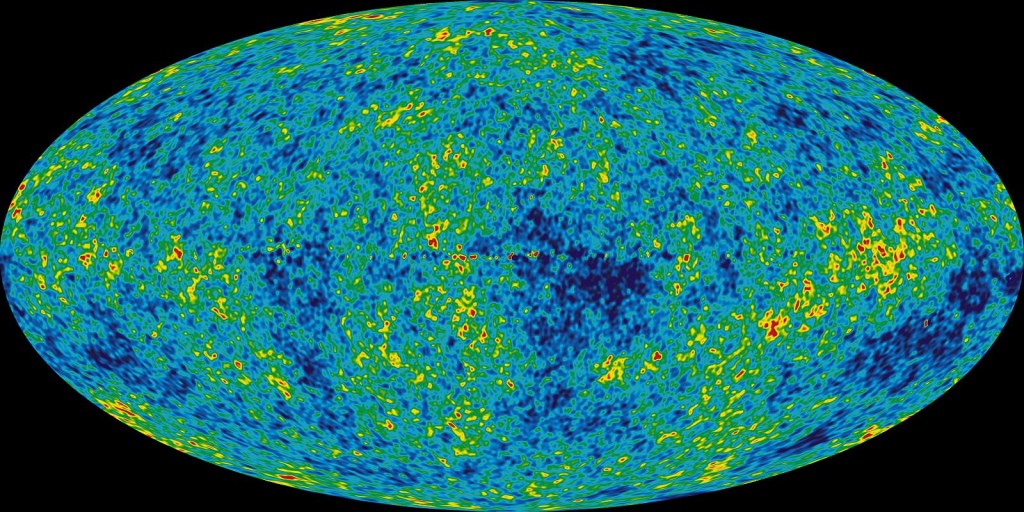

Измерения с искусственных спутников Земли существенно уточнили эти данные. По данным COBE, после учета орбитального движения Земли получается, что Солнечная система движется так, что амплитуда дипольной составляющей температуры реликтового излучения D T = 3,35 мК; это соответствует скорости движения V = 366 км/с. Движется Солнце относительно излучения в направлении границы созвездий Льва и Чаши, к точке с экваториальными координатами a = 11 h 12 m и d = –7,1 ° (эпоха J2000); что соответствует галактическим координатам l = 264,26 ° и b = 48,22 ° . Учет движения самого Солнца в Галактике показывает, что относительно всех галактик Местной группы Солнце движется со скоростью 316 ± 5 км/с в направлении l0 = 93 ± 2 ° и b0 = –4 ± 2 ° . Поэтому движение самой Местной группы относительно реликтового излучения происходит со скоростью 635 км/с в направлении около l = 269 ° и b = +29 ° . Это примерно под углом 45 ° относительно направления на центр скопления галактик в Деве (Virgo).

Анизотропия реликтового излучения.

Температура реликтового излучения является лишь одним из его параметров, описывающих раннюю Вселенную. В свойствах этого излучения сохранились и другие явные следы очень ранней эпохи эволюции нашего мира. Астрофизики находят эти следы, анализируя спектр и пространственную неоднородность (анизотропию) реликтового излучения.

Согласно теории горячей Вселенной, по прошествии примерно 300 тыс. лет после начала расширения температура вещества и связанного с ним излучения уменьшилась до 4000 К. При этой температуре фотоны уже не могли ионизовать атомы водорода и гелия. Поэтому в ту эпоху, соответствующую красному смещению z = 1400, произошла рекомбинация горячей плазмы, в результате которой плазма превратилась в нейтральный газ. Тогда еще никаких галактик и звезд, конечно, не было. Они возникли значительно позже.

Став нейтральным, заполняющий Вселенную газ оказался практически прозрачным для реликтового излучения (хотя в ту эпоху это были не радиоволны, а свет видимого и близкого инфракрасного диапазонов). Поэтому древнее излучение почти беспрепятственно доходит до нас из глубин пространства и времени. Но все же по пути оно испытывает некоторые влияния и как археологический памятник несет на себе следы исторических событий.

Хотя в нашу эпоху большая часть обычного вещества плотно упакована в звездах, а те в галактиках, все же и вблизи нас реликтовое излучение может испытать заметное искажение спектра в том случае, если его лучи по пути к Земле проходят сквозь крупное скопление галактик. Обычно такие скопления заполнены разреженным, но очень горячим межгалактическим газом, имеющим температуру около 100 млн К. Рассеиваясь на быстрых электронах этого газа, низкоэнергичные фотоны увеличивают свою энергию (все тот же обратный комптон-эффект) и переходят из низкочастотной, рэлей-джинсовской области спектра в высокочастотную, виновскую область. Этот эффект был предсказан Р.А.Сюняевым и Я.Б.Зельдовичем и обнаружен радиоастрономами в направлении многих скоплений галактик в виде понижения температуры излучения в рэлей-джинсовской области спектра на 1–3 мК. Эффект Сюняева – Зельдовича был открыт первым среди эффектов, создающих анизотропию реликтового излучения. Сравнение его величины с рентгеновской светимостью скоплений галактик позволило независимо определить постоянную Хаббла (H = 60 ± 12 км/с/Мпк).

В последнее время проводится и планируется много экспериментов по измерению амплитуды флуктуаций реликтового излучения в различных угловых масштабах – от градусов до секунд дуги. Различные физические явления, происходившие в самые первые мгновения жизни Вселенной, должны были оставить свой характерный отпечаток в приходящем к нам излучении. Теория предсказывает определенную зависимость между размерами холодных и горячих пятен в интенсивности реликтового излучения и их относительной яркостью. Зависимость очень своеобразная: в ней заключена информация о процессах рождения Вселенной, о том, что происходило сразу после рождения, а также о параметрах сегодняшней Вселенной.

Угловое разрешение первых наблюдений – в экспериментах «Реликт-2 и COBE – было очень плохое, примерно 7 ° , поэтому информация о флуктуациях реликтового излучения была неполной. В последующие годы такие же наблюдения проводились с помощью как наземных радиотелескопов (в нашей стране для этой цели используется инструмент РАТАН-600 с незаполненной апертурой диаметром 600 м), так и радиотелескопов, которые поднимались на воздушных шарах в верхние слои атмосферы.

Владимир Сурдин

Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. М., 1975

Космология: теория и наблюдения. М., 1978

Вайнберг С. Первые три минуты. Современный взгляд на происхождение Вселенной. М., 1981

Силк Дж. Большой взрыв. Рождение и эволюция Вселенной. М., 1982

Сюняев Р.А. Микроволновое фоновое излучение. – В кн.: Физика космоса: Маленькая энциклопедия. М., 1986

Долгов А.Д., Зельдович Я.Б., Сажин М.В. Космология ранней Вселенной. М., 1988

Новиков И.Д. Эволюция Вселенной. М., 1990

Документ из архива "Спектр излучений Вселенной", который расположен в категории " ". Всё это находится в предмете "авиация и космонавтика" из раздела "", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "авиация и космонавтика" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "242"

Текст из документа "242"

Спектр излучения Вселенной

Излучение Вселенной, названное реликтовым, впервые было открыто американскими физиками Пензиасом и Вильсоном в 1965 г. за что им была присуждена Нобелевская премия в 1978 г. Анализ спектра этого излучения показал, что его зависимость от длины волны похожа на экспериментальную зависимость излучения охлаждающегося черного тела, которая описывается формулой Планка. Поэтому принадлежность реликтового излучения процессу охлаждения Вселенной после так называемого Большого взрыва была признана доказанным фактом.

Однако в 2004 г. этот факт был опровергнут. Новый анализ спектра реликтового излучения показал, что его источником является процесс синтеза и охлаждения атомов водорода, который идет в звёздах Вселенной непрерывно и не имеет никакого отношения к Большому взрыву.

В 2006 г. Нобелевский комитет выдал вторую премию за дополнительную экспериментальную информацию о реликтовом излучении, оставив в силе ошибочную интерпретацию природы этого излучения. Это побудило нас опубликовать подробный анализ реликтового излучения, убедительно доказывающий реальный, а не вымышленный источник этого излучения. Сейчас мы узнаем истинную природу других максимумов излучения Вселенной (рис. 1, точки В и С), которые, как считается, формируются инфракрасными источниками.

1. Реликтовое излучение

Рис. 1. Зависимость плотности реликтового излучения Вселенной от длины волны:

теоретическая – тонкая линия; экспериментальная – жирная линия

Теоретическая зависимость плотности излучения Вселенной (рис. 1 – тонкая линия) подобна зависимости плотности излучения абсолютно черного тела описываемого формулой Планка.

С учетом физического смысла составляющих формулы Планка, физический смысл всей формулы – статистическое распределение количества фотонов разных энергий в полости черного тела с температурой .

Максимум излучения Вселенной зафиксирован при температуре (рис. 1, точка А). В соответствии с законом Вина, длина волны фотонов, формирующих эту температуру, равна

Совпадение теоретической величины длины волны (рис. 1, точка 3) с её экспериментальным значением , доказывает корректность использования формулы Вина для анализа спектра излучения Вселенной.

Фотоны с длиной волны , обладают энергией

Энергия соответствует энергии связи электрона с протоном в момент пребывания его на энергетическом уровне Она равна энергии фотона, излучённого электроном в момент установления контакта с протоном и начала формирования атома водорода.

Процесс сближения электрона с протоном протекает при их совместном переходе из среды с высокой температурой в среду с меньшей температурой или, проще говоря, при удалении от звезды. Сближение электрона с протоном идёт ступенчато. Количество пропускаемых ступеней в этом переходе зависит от градиента температуры среды, в которой движется родившийся атом водорода. Чем больше градиент температуры, тем больше ступеней может пропустить электрон, сближаясь с протоном.

Для уменьшения погрешностей измерений фонового излучения рабочий элемент прибора (болометр) охлаждают. Предел этого охлаждения определяет границу максимально возможной длины волны излучения, при которой можно измерить его интенсивность. Экспериментаторы отмечают, что им удалось вывести в космос приборы, болометр которых был охлажден до температуры . Длина волны фотонов, формирующих эту температуру, равна

На рис. 1 длина волны соответствует точке N. Это – предел возможностей экспериментаторов измерять зависимость интенсивности излучения с большей длиной волны. В интервале от точки N до точки у авторов нет экспериментальных данных (но они показали их), так как для их получения необходимо охлаждать болометры до температуры, меньшей 0,10К. Например, чтобы зафиксировать зависимость плотности излучения при длине волны (рис. 1), необходимо охладить болометр до температуры

Для фиксации излучения при длине волны (рис. 1) потребуется охлаждение болометра до температуры

В табл. 1 представлены длины волн и энергии фотонов, формирующих разную температуру среды.

Таблица 1. Длины волн и энергии фотонов, формирующих определённую температуру

Реликтовое излучение – это фоновое микроволновое излучение, одинаковое во всех направления и имеет спектр, характерный для абсолютно черного тела при температуре ~ 2.7 K.

Откуда взялось реликтовым излучение?

Исторические факты изучения реликтового излучения

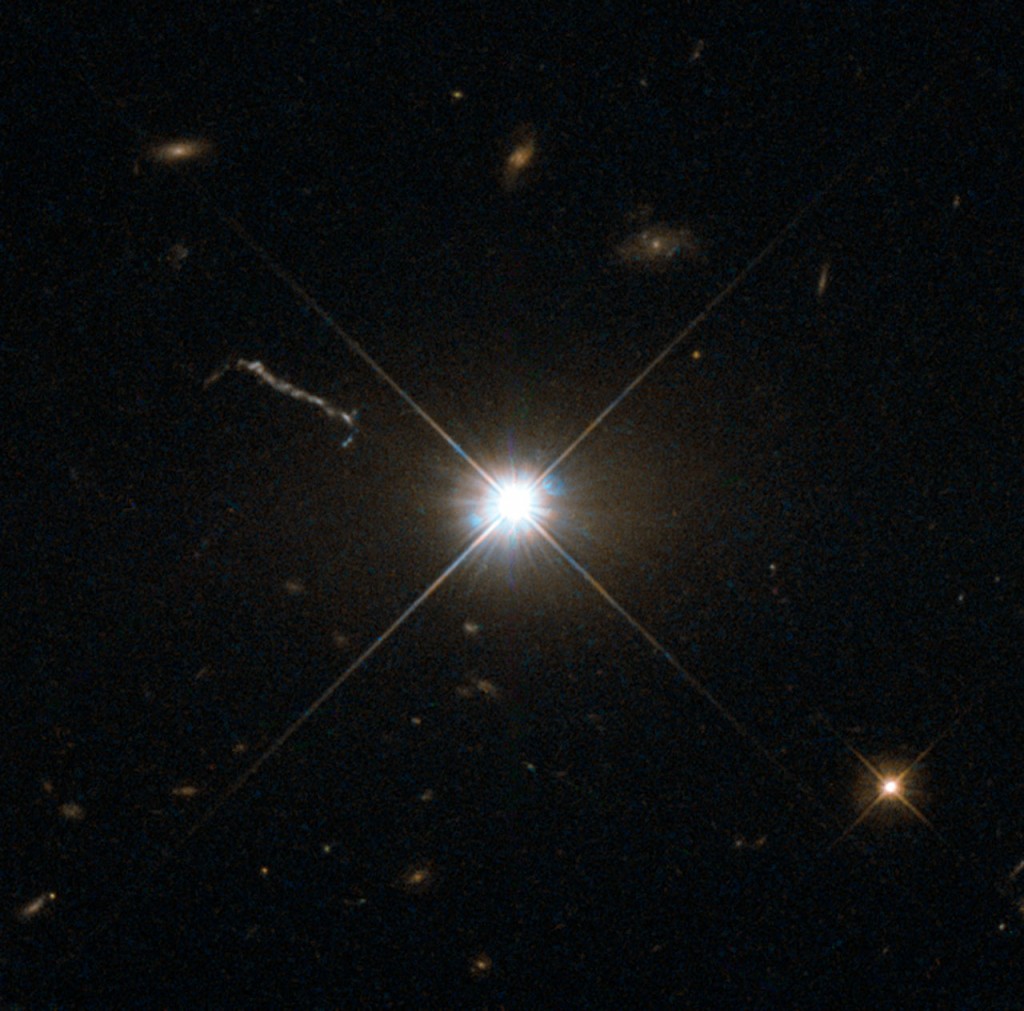

Антенна с помощью которой Пензиас и Уилсон открыли реликтовое излучение

Впервые о реликтовом излучении упоминал Георгий Антонович Гамов (Джордж Гамов), когда пытался объяснить теорию большого взрыва. Он предполагал, что некое остаточное излучение заполняет пространство постоянно расширяющейся вселенной. В 1941 году, изучая поглощение одной из звезд скопления змееносца, Эндрю Мак-Келлар заметил спектральные линии поглощения света, которые соответствовали температуре 2,7 к. В 1948 году Георгий Гамов, Ральф Альферт и Роберт Герман установили температуру реликтового излучение в 5 К. Позже Георгий Гамов предположил температуру меньше известной в 3 К. Но это было лишь поверхностное изучение этого, на то время никому не известного факта. В начале 60-х годов Роберт Дикке и Яков Зельдович получили те же результаты, что и Гамов фиксируя волны, интенсивность излучения которых не зависела от времени. Пытливому уму ученых пришлось создать специальный радиотелескоп для более точной регистрации реликтового излучения. В начале 80-х годов с развитием космической промышленности реликтовое излучение стали изучать более тщательно с борта космического аппарата. Удалось установить свойство изотропии реликтового излучения (одинаковые свойства во всех направлениях, к примеру, на север 5 шагов за 10 секунд и на юг 5 шагов будут тоже за 10 секунд). На сегодняшний день продолжаются изучения свойств реликтового изучения и историю его возникновения.

Какими свойствами обладает реликтовое излучение?

Спектр реликтового излучения по данным, полученным с помощью инструмента FIRAS на борту спутника COBE

Спектр реликтового излучения равен 2,75 Кельвина, что аналогично саже охлажденной до такой температуры. Такое вещество всегда поглощает падающее на него излучение (свет), как бы вы на него не воздействовали. Хоть в магнитную катушку засовывайте, хоть ядерную бомбу кидайте, хоть прожектором светите. Такое тело тоже испускает малое излучение. Но это лишь доказывает тот факт, что нет ничего абсолютного. Всегда можно бесконечно долго выводить идеальный закон, добиваться максимума определенного свойства чего-либо, но всегда останется малая доля инерции.

Интересные факты, связанные с исследованием реликтового излучения

Материалы по теме

Что дает нам изучение реликтового излучения?

Ранняя Вселенная была холодной, очень холодной. Почему Вселенная была такой холодной, и что случилось, когда началось расширение вселенной? Можно предположить, что из-за большого взрыва случился выброс огромного количества сгустков энергии за пределы вселенной, затем Вселенная остыла, почти замерзла, но со временем энергия начала собираться в сгустки снова, и возникла некая реакция, которая и запустила процесс расширения вселенной. Тогда откуда взялась темная материя и взаимодействует ли она с реликтовым излучением? Возможно реликтовое излучение – это результат разложения темной материи, что более логично, чем остаточное излучение большого взрыва. Поскольку темная энергия может являться антиматерией и частицы темной материи, сталкиваясь с частицами материи, образуют в материальном и антиматериальном мире излучение подобно реликтовому. На сегодняшний день это самая свежая, неизученная область науки, в которой можно достичь успехов и запечатлиться в истории науки и общества.

Читайте также: