Развитие сферы образования и науки доклад

Обновлено: 25.06.2024

Целью образования является развитие талантов детей и взрослых для их собственного блага и на благо общества в целом. Образование в том виде, в каком оно предстает перед нами сейчас, - это синтетическое по своей природе явление, элементы которого формировались на протяжении нескольких тысячелетий. Сфера образования является наиболее динамично развивающейся сферой общественных отношений. Образовательные учреждения всегда были тем "спусковым крючком", который подталкивал наиболее умственно развитую часть общества в его стремлении к прогрессу.

Эта тема актуальна и в наше время, поскольку сфера образования является основой развития человека, человек не может развиваться, не пройдя через эту сферу. В связи с этим государство, осознавая важность образования, стремится регулировать эту сферу общественных отношений. Несмотря на это, в сфере регулирования образовательных отношений сложилась ситуация, когда данное регулирование противоречит основным принципам и нормам права, что не может не заинтересовать исследователя. Кроме того, выбор данной темы обусловлен возможностью предложить решения некоторых из этих проблем.

| Вложение | Размер |

|---|---|

| doklad_na_vebinar.docx | 23 КБ |

Предварительный просмотр:

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Целью образования является развитие талантов детей и взрослых для их собственного блага и на благо общества в целом. Образование в том виде, в каком оно предстает перед нами сейчас, - это синтетическое по своей природе явление, элементы которого формировались на протяжении нескольких тысячелетий. Сфера образования является наиболее динамично развивающейся сферой общественных отношений. Образовательные учреждения всегда были тем "спусковым крючком", который подталкивал наиболее умственно развитую часть общества в его стремлении к прогрессу.

Эта тема актуальна и в наше время, поскольку сфера образования является основой развития человека, человек не может развиваться, не пройдя через эту сферу. В связи с этим государство, осознавая важность образования, стремится регулировать эту сферу общественных отношений. Несмотря на это, в сфере регулирования образовательных отношений сложилась ситуация, когда данное регулирование противоречит основным принципам и нормам права, что не может не заинтересовать исследователя. Кроме того, выбор данной темы обусловлен возможностью предложить решения некоторых из этих проблем.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

1.Проблемы развития образования в современной России

Развитие образования происходит в очень сложной ситуации. Деятельность образовательных учреждений дестабилизируется факторами, среди которых основными являются: социально-экономическая нестабильность в обществе, острая нехватка финансовых ресурсов в связи с кризисной ситуацией в экономике; несовершенство нормативно-правовой базы в сфере образования; систематическое несоблюдение законодательства в сфере образования.

Недостаточное финансирование является одной из основных причин кризисных ситуаций в системе образования. Острая нехватка финансовых ресурсов создала опасность потери лучшего из того, что было и есть в системе образования Российской Федерации. Кризисные тенденции в системе образования, способные нанести серьезный ущерб безопасности государства, продолжают угрожать углублением.

Государственные образовательные учреждения и иные организации системы образования отключаются от систем жизнеобеспечения в связи с отсутствием бюджетных средств на оплату отопления, электроэнергии и других коммунальных услуг, в нарушение решений Правительства Российской Федерации.

Не все положения законодательства в сфере образования отражены в соответствующих нормативных правовых актах органов исполнительной власти, что создает трудности в реализации этих положений. Особой проблемой является создание эффективных механизмов контроля за исполнением законодательства, защитой прав субъектов образовательного процесса, соблюдением государственных гарантий в сфере образования.

Одной из задач обеспечения деятельности высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений является усиление координации деятельности отраслевых систем высшего и среднего профессионального образования на федеральном уровне, как в масштабах Российской Федерации, так и субъектов Российской Федерации.

Поддержание вертикальных связей между отдельными уровнями управления образованием осуществляется посредством договоров и соглашений о разграничении предметов компетенции и полномочий. Вместе с тем практика реализации данных соглашений и соглашений свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования всей системы взаимодействия органов управления государственным и муниципальным образованием.

В последние годы наметились явные тенденции ухудшения социального положения и состояния здоровья детей. Не последнюю роль в ухудшении состояния здоровья детей играет и сложная ситуация, в которой оказываются сами образовательные учреждения. Образовательная и материальная база учебных заведений устаревает. Капитальные вложения резко сократились, и темпы износа зданий значительно опережают темпы их реконструкции и нового строительства.

Достижение современного уровня содержания общего образования, гуманизация, ориентация на личностное развитие, формирование системы жизненных ценностей, социальных норм и других элементов культуры являются важнейшей задачей.

Растет угроза нарушения единства образовательного пространства в части преподавания русского языка как государственного. Все больше расхождений наблюдается между федеральным и национально-региональным компонентами стандартов гуманитарных дисциплин.

Проблемами остаются отсутствие необходимой преемственности уровней дошкольного образования и начального общего образования, а также начального общего и основного общего образования, появление многопредметности в начальной школе. Усугубляются проблемы разрыва между уровнями общего и высшего профессионального образования. С годами количество выпускников вузов, способных сдать вступительные экзамены в высшие учебные заведения без дополнительной подготовки, сокращается.

В ряде случаев в нарушение закона плата за обучение взимается в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в рамках государственных образовательных стандартов.

Наблюдается рост выпуска вариативных учебников, зачастую некачественных, не регулируемых государством, хотя в ряде субъектов Российской Федерации многие школы не обеспечены учебниками по предметам основного учебного плана.

В ряде субъектов Российской Федерации существуют трудности с подготовкой и изданием учебников на языках народов Российской Федерации.

Сокращается количество промышленных предприятий, выпускающих различные виды продукции для системы образования, сокращаются объемы их производства, не решается проблема обеспечения учебных заведений аудиторным и лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, техническими и информационными средствами обучения, специализированной мебелью.

В целом кадровое обеспечение образовательных учреждений остается проблемой. Отмечается устойчивая тенденция старения профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений всех типов и видов, недостаточное количество молодых специалистов из-за низкого уровня оплаты труда и социального престижа педагогической профессии, слабой социальной защищенности педагогических и научно-педагогических работников образовательных учреждений.

"Утечка мозгов" в ряде случаев является проблемой для кадрового обеспечения образовательных учреждений различных уровней системы образования. Ухудшается ситуация с подготовкой кадров для образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, на Крайнем Севере, на Дальнем Востоке и в Сибири. Особенно большой проблемой является обеспечение прав граждан, проживающих в сельской местности, на получение качественного образования.

Увеличение количества негосударственных образовательных учреждений всех уровней образования создало проблему необходимости усиления государственного и общественного контроля за их деятельностью, качеством предлагаемого образования. Особую озабоченность вызывает значительное увеличение числа негосударственных вузов, их филиалов, не имеющих необходимой учебной базы и профессорско-преподавательского состава. Органы управления образованием в субъектах Российской Федерации по ряду причин мало влияют на ситуацию в этих образовательных учреждениях. Периодичность проведения аттестации образовательных учреждений каждые пять лет не обеспечивает достаточных гарантий качества образования.

Важнейшей задачей является восстановление единства систем образования и воспитания, тем более что российская система образования всегда характеризовалась единством образования и воспитания, которое достигается за счет реализации программ дополнительного образования в школах, функционирования детских и молодежных общественных организаций, удовлетворяющих естественное стремление молодежи к общению, а судьба подрастающего поколения во многом зависит от восстановления и устойчивого функционирования системы образования, определяющей нравственные ориентиры, дает мощную духовную опору подлинным, а не мнимым жизненным ценностям, формирует гражданственность и патриотизм.

Актуальной проблемой остается устранение неравномерности, обусловленной социально-экономическими условиями, мобильности обучающихся и выравнивание возможностей доступа представителей различных групп населения к качественному образованию на всех уровнях в избранных образовательных учреждениях.

Большая часть трудоспособной молодежи не обучается в профессиональных учебных заведениях, что приводит к снижению профессионального уровня рабочей силы. По общим показателям доступа молодежи к профессиональному образованию и получению такого образования Россия значительно отстает от многих стран мира. Более того, в последние годы наметилась тенденция к снижению уровня образования всего населения.

Процесс подготовки высококвалифицированных кадров становится все более замкнутым, что, в силу отсутствия необходимых средств, вынуждает ограничиваться рамками региональных научных школ, которые не всегда и не во всех областях могут обеспечить должный уровень научной подготовки таких кадров.

Ухудшается взаимодействие высших учебных заведений с промышленными организациями, экспериментальными и экспериментальными базами, что приводит к снижению качества учебного процесса, особенно к свертыванию энергоемких лабораторных работ и практической подготовки будущих специалистов.

2.Перспективы развития общего образования в России

Россия осуществляет переход к новой цивилизации, основанной на ценностях демократии и свободы личности. Перед образованием стоит задача преодоления культурных издержек этого перехода. Воспитывайте терпимость к чужим мнениям и другим формам поведения. Ведь в стране произошел шок: разрушились сложившиеся за многие десятилетия стереотипы, исчезли старые сдерживающие механизмы, служившие барьером для антиобщественного, деструктивного поведения. Мы должны научиться понимать и ценить мнения, которые не похожи на нашу собственную позицию. Вторая "культурная платформа" образования-это формирование инструментальных коммуникативных умений. Здесь требования резко возросли. Сегодня это знание других языков, умение пользоваться интеллектуальными системами поиска и обмена информацией (компьютерная культура, интернет-культура), образование нуждается в обновлении по трем относительно самостоятельным направлениям:

Для достижения минимального эффективного уровня необходимо увеличить финансирование образовательных программ в три раза.

.Социальный аспект. Обеспечить равный доступ к образованию на основе способностей, а не денег.

.Содержание образования. У нас была одна из лучших систем образования в мире, включая школьное образование. Но в целом российское образование нуждается не в радикальной реформе, а в быстрой модернизации, когда ресурсы и "социальные сигналы" приходят извне, а система развивается во многом на основе своих внутренних сил. Разница между модернизацией и реформой заключается в опоре на сохраненные, "живые" элементы системы.

На общем фоне разрушительных процессов, происходящих в промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре, российская система образования оказалась одним из наиболее устойчивых социальных институтов. также нельзя не учитывать тот факт, что российская система образования способна конкурировать с системами образования передовых стран. Главная заслуга в этом принадлежит педагогической элите, которая, несмотря на низкую зарплату и экстремальную социальную ситуацию, работает с полной отдачей. Особую озабоченность вызывают такие позиции в реформировании образования, как:

ориентация на принятие западных моделей образования, игнорирование лучших традиций отечественной педагогики;

внедрение рыночного подхода к образованию.

На практике это означает, что извечные цели воспитания-дать ребенку знания о мире, развить его как многогранную личность, ответственную за себя и общество-практически отвергаются. Это приведет к тому, что школа будет не обучать человека, а создавать биокомпьютер, вкладывая в него программы, востребованные на рынке. Не случайно вместо искусства педагога и педагогического творчества все чаще говорят о "педагогических технологиях", "антропотехнике", "человеческом ресурсе" и т. д.;

дефундаментализация образования, то есть подмена знаний, направленных на формирование целостной научной картины мира в сознании подрастающего поколения, информацией и навыками сугубо прагматического и технологического характера;

дегуманизация образования, выражающаяся в замене собственно гуманитарных, мировоззренческих дисциплин, формирующих нравственное ядро личности и широту мышления (история, философия, литература), науками социально-экономического цикла (политология, экономика, маркетинг, менеджмент);

ориентация на" уход " государства от образования, которое коммерциализирует образование, усиливает бедность учителей;

реструктуризация сельских школ;

переход на 12-летнее школьное обучение, хотя ученые, педагоги, практики и родители выступают против этого "новшества" и считают его очередной авантюрой с труднопрогнозируемыми социальными и экономическими последствиями. Таким образом, для того чтобы эти предпосылки не стали реальными явлениями, нужно приложить много усилий и упорно работать.

Сейчас российское общество перестраивается, происходит переоценка его ценностей и целей, и эти изменения влекут за собой демократизацию и в образовательной сфере. Гуманизация, индивидуализация и новые концепции гражданского воспитания нашли свое место в образовательном процессе. Это во многом обусловлено разнообразием типов образовательных учреждений и вариативностью образовательных программ, что напрямую связано с развитием сети негосударственных образовательных учреждений в региональных системах России.

В настоящее время перед Россией стоит задача формирования такой системы образования, которая воспроизводила бы культурный и интеллектуальный потенциал, способный вывести общество из кризиса и дать ему необходимый запас прочности для выхода в мировое пространство, в том числе образовательное.

В России накоплен мощный образовательный потенциал, сложились свои, достаточно эффективные традиции в подготовке профессиональных кадров, в воспитании и культурно-образовательном развитии населения. Поэтому перед российским образованием в целом стоит чрезвычайно сложная задача по решению проблем воспитания российского населения.

Изучив проблемы и перспективы развития образования в России, мы пришли к выводу, что в образовании достаточно "темных пятен", которые необходимо ликвидировать. Приняв новый Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", политики надеются, что новая система образования выведет Россию на новый уровень. Новый закон полностью соответствует современному обществу и направлен на гуманизацию образования.

Новые образовательные стандарты призваны развивать личностные качества учащихся и способствовать более глубокому изучению общеобразовательных предметов.

Дать характеристику современному образованию невозможно без учета общих тенденций мирового развития, которые вызывают существенные изменения в системе образования.

В качестве одного из ведущих факторов, влияющих на сферу образования, многими исследователями называется ускорение темпов общественного развития, которое характеризуется ростом объемов и интенсивности информационных потоков, расширением инновационных процессов, стремительным научно-техническим прогрессом, динамично меняющимися условиями жизни. Сегодня человек живет в мире с высокой степенью неопределенности, которая постоянно растет, что приводит к появлению новых требований и к современной системе образования. Образование должно готовить людей к жизни в быстро меняющихся условиях, развивая у них такие качества, как адаптивность, мобильность, конструктивность, креативность, умение быстро принимать решения, используя при этом ограниченные ресурсы, способность ориентироваться в растущем информационном потоке.

Динамичное развитие экономики приводит к росту конкуренции на глобальных, национальных и региональных рынках, сокращению сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, к глубоким изменениям в структуре занятости, что в свою очередь определяет постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности.

Производственным ресурсом сегодня все чаще становятся информация и знания, которые превращаются в главную движущую силу экономики. Все это характеризует новый этап в развитии современного общества - переход к постиндустриальному [1] , информационному обществу.

Одновременно со становлением такого общества происходит переход к инновационной экономике или экономике знаний, где основным фактором развития становятся знания и человеческий капиталу значение которых с каждым годом усиливается.

Человеческий капитал в широком смысле — это интенсивный производительный фактор экономического развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала как производительного фактора развития.

Человеческий капитал в развитых странах признается главным производительным фактором, обеспечивающим создание новейших технологий, развитие производств, повышение их эффективности, опережающее развитие науки, культуры, здравоохранения, безопасности, социальной сферы. Из Докладов ООН о развитии человека следует, что удельный вес человеческого капитала в таких высокоразвитых странах, как США, Финляндия, Германия, Япония, Швейцария и других, составляет до 80% их национального богатства. Очевидно, что это в свою очередь требует интенсивного, опережающего развития образования не только молодежи, но и взрослого населения.

Значимым для образования является процесс глобализации. Появление и рост социально-природных (глобальных, цивилизационных) проблем, от решения которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации, приводит к необходимости сотрудничества па всех уровнях, от личностного и организационного до национального и международного, что требует формирования у новых поколений современного мышления. Успешное решение глобальных проблем возможно лишь при переносе акцентов на общечеловеческие ценности, при расширении конструктивного и взаимоприемлемого сотрудничества всех стран и народов, несмотря на различия социальных систем, политических, идеологических и других убеждений. Человек должен познать самого себя — свои цели, свою систему ценностей — гак же глубоко, как он стремится познать мир, который хочет изменить [2] . Понимание этого приводит к значительному расширению масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность в образовании приобретает формирование у учащихся коммуникабельности и толерантности.

Важным фактором, влияющим на образование, становится демократизация общества, расширение возможностей политического и социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к такому выбору.

Тенденции мирового развития приводят к необходимости реформирования и модернизации систем образования, что происходит в таких разных странах, как США и Китай, Великобритания и Сингапур, Германия и Израиль, в государствах Восточной Европы, в Австралии, Африке, Южной Америке.

Россия не может и не должна оставаться в стороне от общемировых тенденций. Отечественная система образования призвана поддержать место России в ряду ведущих стран мира, ее международный престиж как страны, которая всегда отличалась высоким уровнем культуры, науки, образования. Это должно найти свое выражение не только в общественном признании, но и в активном экспорте образовательных услуг.

Российское образование, так же как большинство мировых образовательных систем, откликается на вызовы времени, демонстрируя следующие характерные векторы развития: гуманизация, демократизация, интеграция, стандартизация, информатизация, технологизация образования и его непрерывность.

Гуманизация образования. Гуманизация предполагает, что центром образования становится Человек с его индивидуальными возможностями и способностями, что приводит к необходимости создания условий, которые позволили бы учитывать в образовании интересы и особенности личности. Значимым становится индивидуальный образовательный маршрут. Развитие личности начинает преобладать над обучением. Важнейшими образовательными результатами становятся способность к самоанализу, самооценке, рефлексии.

Демократизация образования. Внимание к личности, ее интересам и потребностям формирует общественные требования и способы реализации идеи личностного развития, которые ложатся в основу демократических основ образования. Согласно Конституции РФ каждый человек имеет право на образование, а образовательная система обязана создавать необходимые условия для реализации личностью этого права. Сегодня это достигается путем децентрализации управления образованием, создания государственно-общественной системы управления, предоставления более широких прав и свобод самим образовательным организациям, что также выступает одной из сторон демократизации образования, обеспечивая повышение открытости образовательных систем, реализацию права потребителя образовательных услуг на свободный выбор учебного заведения и права педагога на свободу творчества.

Наличие глобальных мировых проблем приводит к необходимости совместного поиска путей их преодоления. Создаются всемирные организации, в том числе и в образовательной сфере, такие, в частности, как ЮНЕСКО [4] — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, которая осуществляет всесторонний анализ и разработку целей, форм и средств модернизации образования, синтезирует и анализирует мировой опыт в образовательной сфере, содействуя распространению позитивного опыта и согласованию образовательных политик стран с общими тенденциями развития. Интеграция усилий различных стран для сотрудничества в обрасти образования — это одна из сторон деятельности ООН и ЮНЕСКО, в которой Россия принимает активное участие.

Интеграционные процессы наблюдаются и внутри образовательной системы (внутренняя интеграция). Современные образовательные стандарты нового поколения ориентируют на тесное взаимодействие образовательных организаций с рынком труда, социальным окружением, на взаимосвязь учебного и внеучебных процессов, на усиление межпредметных связей, на разработку интегрированных занятий и целых курсов.

В России на сегодняшний момент сложилась единая система федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для всех уровней образования, выполнение которых является обязательным для образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию.

Информатизация образования. Появление колоссального потока информации, в котором оказывается современный человек, во многом обязано компьютерам и системе Интернет, делающим ее доступной для любого пользователя. Соответственно, в образовательный процесс начали активно внедряться информационно-коммуникационные технологии. Сам компьютер в образовании стал не только объектом изучения и средством, с помощью которого обучают, но и инструментом повышения эффективности педагогической деятельности и научно-исследовательской работы, а также компонентом системы управления образования.

Сегодня неотъемлемой частью образования в мире становится система электронного образования c-Lcarning [8] , которое реализуется с использованием информационных и электронных технологий. Электронное обучение повышает открытость современного образования. Еще в 1969 г. в Великобритании был создан первый Открытый университет, целью которого стало предоставить возможность получить образование людям, желающим учиться в удобном для них месте и в удобное время. Одновременно в нем обучается 200 тыс. студентов, которые при этом могут находиться в разных точках мира. Популярными на данный момент становятся консорциумы вузов, открывающие на своих площадках открытые университеты. Так, например, Финский онлайновый университет прикладных наук открыт на базе 27 университетов, или АШеагп, другим примером является консорциум Оксфордского, Йельского и Стэнфордского университетов. Высоко развито e-Learning в Корее, став частью экономики страны и принося доход более 2 млрд долл, в год. При поддержке ЮНЕСКО в Корее реализована общенациональная система обучения Cyber Ноше Learning System, с помощью которой учащиеся получают школьное и среднее образование в домашних условиях, это закреплено и соответствующим законодательством. Распространение e-Learning в традиционных школах составляет 76,8%. В стране работает 19 кибер-университетов.

Электронные технологии меняют подходы к формам образования; так появляются:

• виртуальные классы — онлайн-обучающая среда, базирующаяся на Интернете с доступом к ней через портал или специальное программное обеспечение;

• вебинары (англ, webinar) — онлайн-семинары, веб-конференции, онлайн-встречи, уроки или презентации через Интернет;

• система управления учебным процессом (LMS) — программный продукт или сайт, используемый для планирования, осуществления и оценки конкретного учебного процесса;

• синхронное и асинхронное обучение — преподаватель и учащийся синхронно входят в виртуальный класс, или преподаватель размещает свои лекции и задания в Интернете, а обучающийся выполняет их в удобное для себя время;

• технология 1:1, когда каждый студент обеспечен ноутбуком или планшетом и др.

• 100%-ный доступ к системе Интернет всех учебных заведений;

• наличие компьютерных классов и оснащенных компьютерами и мультимедиа-аппаратурой кабинетов;

• требование интеграции информационных технологий с процессом обучения на всех уровнях включено в образовательные стандарты нового поколения.

При этом в России до сих пор уровень обеспеченности современными технологиями и степень их включенности в образовательный процесс оставляют желать лучшего по сравнению с другими странами. Стоит отметить, что сложности в процессе информатизации российского образования во много обусловлены общим низким уровнем развития информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в стране. Так, согласно отчету

2014 г., Россия по индексу развития И КТ в 2013 г. заняла 42 место, опустившись по сравнению с предыдущим рейтингом на две позиции [11] . В лидерах оказались Дания, Корея и Швеция.

Список литературы и прочих источников:

[1] Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество : пер. с англ. М.: Академия, 1999.

[4] UNESCO — The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

[5] См.: Вершинина Т. С. Стандартизация образования. // Справочник заместителя директора школы. 2008. № 9.

[6] Разумова Е. В. Стандартизация образования в России и за рубежом (80-е гг. XXначало XXI вв.): сравнительный анализ : дисс. . каид. пед. наук: 13.00.01 / Разумова Е. В. ;Ульян, гос. пед. ун-т им. И. II. Ульянова. Саратов, 2009.

[7] Кастельс М. Галактика Интернет : пер. с англ. Екатеринбург : У-Фактория, 2004.

[11] International Telecommunication Union Place des Nations CH-1211 Geneva Switzerland,2014.

Образование во все времена занимало важное место в общественной жизни. Первые университеты и колледжи развивали науку, влияли на социальные процессы и давали билет в жизнь талантливым людям.

А какую роль играет образование в современном мире? Так ли велико его значение в жизни человека и какие функции оно выполняет? Мы постарались ответить на эти вопросы в нашей статье.

Доверь свою работу кандидату наук!

Узнать стоимость бесплатно

Роль образования в жизни человека

Душа, помещённая в тело, подобна неогранённому алмазу, и она должна быть отполирована, иначе она никогда не сможет засиять, и очевидно, что если разум отличает нас от животных, то образованность делает это отличие ещё большим и помогает нам уйти от животных дальше, чем другие.

Даниэль Дефо

Образование — это важный процесс, во время которого человек получает знания, учится взаимодействовать, приобщается к культуре и перенимает ценности общества.

Обучаться можно разными путями. Получить общий багаж знаний поможет программное обучение в школе или в вузах. А вот расширить кругозор и стать действительно ценным специалистом можно только через дополнительное самообучение.

Роль образования в жизни человека: аргументы

- обучение, особенно высшее образование, помогает построить успешную карьеру и достичь профессиональных высот;

- образованный человек уверен в себе и своих силах, умеет ставить цели, достигать их и решать жизненные задачи;

- обучение формирует такие личные качества человека, как самодисциплинированность, воспитанность, уравновешенность, гибкость взглядов, любознательность, общительность и целеустремленность;

- постоянное обучение — это ключ к насыщенной и яркой жизни.

Роль образования в развитии общества

Роль образования в современном обществе крайне высока. Ведь мир постоянно сталкивается с глобальными проблемами, среди которых аномальное потепление, экологические загрязнения, постоянный рост населения, нехватка продовольственных ресурсов, обеспечение высоких социальных условий жизни и другие.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы.

Функции образования в современном обществе

Проявление роли образования в жизни современного общества выражается в выполнении трёх функций:

- Экономической. Роль системы образования заключается в том, чтобы сформировать общественные группы, в которых люди получают современные и эффективные знания и смогут применить их в работе, улучшая экономические показатели страны и мирового сообщества.

- Социальной. Через обучение человек получает социальные навыки и учится взаимодействовать с людьми.

- Культурной. Одна из важнейших ролей образования в обществе — это передавать культурные ценности, воспитывать личность человека и раскрывать его творческие способности.

Основные тенденции развития образования

Поскольку роль образования в жизни человека и общества постоянно возрастает, меняются основные тренды и векторы его развития. На сегодняшний момент в образовательном процессе наметились такие направления:

- Образование становится массовым и демократическим. Ещё недавно обучение являлось роскошью, доступной элитным представителям высшего общества. Но сегодня практически все страны мира ввели обязательное начальное образование. А университеты принимают всех, кто готов и хочет обучаться.

- Растёт продолжительность обучения. Знания становятся сложнее, а требования к профессиональным навыкам выше. Всё это увеличивает общую продолжительность учёбы.

- Образование становится более гуманным. Сегодня в центре внимания не учебная программа, а личность самих учащихся. Обучение выстраивают с учётом их интересов, особенностей и запросов.

- Увеличивается количество гуманитарных дисциплин. В современном обществе всё большую важность приобретают такие социальные навыки, или soft skills, как умение общаться и взаимодействовать. Поэтому растёт роль гуманитарных направлений — социологии, политологии, экономики, правоведения.

- Образование приобретает интернациональный характер. Это значит, что образовательные системы разных стран ищут точки соприкосновения, разрабатывают единые модели (Болонский процесс), развивают программы студенческого обмена и запускают другие инициативы. Что ещё раз доказывает высокую роль образования в жизни общества.

- Образование становится технологическим. В каждой школе и университете уже есть компьютерные классы, многие вузы предлагают полностью дистанционное обучение, внедряют адаптивное образование. Развитие технического прогресса активно влияет на обучение.

Сложно представить обучение без компьютеров и ноутбуков

Роль образования в развитии российского общества

- увеличить процент самостоятельной работы в школах и вузах;

- сохранять и передавать ценный опыт старших поколений;

- повышать уровень накопленных знаний;

- развивать внутренний потенциал учащихся;

- давать образование, которое является современным и прогрессивным;

- усиливать цивилизованные, гуманные, демократические и моральные принципы.

Подытожим роль и задачи образования в современном российском обществе — воспитать уверенных в себе людей, которые способны эффективно справляться с вызовами времени.

Надеемся, мы убедили вас в высокой роли образования в жизни человека и общества. Так что стоит задуматься о том, чтобы поступить в университет и получить диплом, если у вас его ещё нет.

Боитесь, что не справитесь с контрольными, курсовыми и другими видами работ? Не переживайте! Вы всегда сможете обратиться за помощью в наш студенческий сервис.

Образование на сегодняшний день является одной из основных и важных сфер жизни человека и общества. Это самостоятельная отрасль социальной и экономической сферы. Система образования в нашей стране неоднократно подвергалась изменениям.

Понятие образования

Как правило, образование относится в основном к педагогической сфере, и в рамках этого направления науки понятие его заключается в следующем: это процесс, направленный на воспитание и обучение в интересах члена общества, в течение которого он овладевает совокупностью знаний. Таким образом, процесс образования можно охарактеризовать по нескольким признакам: целенаправленность, организованность, управляемость, завершенность и соответствие требованиям качества, устанавливаемых государством.

Зарождение образования на Руси

Образование и грамотность всегда были распространены в России, о чем говорят найденные берестяные грамоты, относящиеся еще к I тысячелетию.

Стоит отметить, что князья Древней Руси были людьми образованными, поэтому уделяли обучению детей и книгам повышенное внимание.

Образование и его уровень росли вплоть до монголо-татарского нашествия в XIII веке, которое имело катастрофическое значение для русской культуры, поскольку были уничтожены практически все очаги грамотности и книги.

И только в середине XVI века правители задумались о грамотности и образовании вновь, и уже в XVIII веке образование стало занимать особе место в истории России. Именно тогда была совершена попытка создания государственной системы образования. Открывались школы и приглашались специалисты по разным наукам из-за рубежа или российских подростков отправляли обучаться заграницу.

Лишь при Петре I образование и просвещение, а также их развитие, открытие школ различных специализаций (математическая, географическая) стало важной государственной задачей. Благодаря этому в России возникла система профессионального образования.

Со смертью Петра I российское образование пришло в упадок, поскольку его преемники не уделяли должного внимания наукам.

Но если ранее к обучению допускались только дети дворян и других знатных родов и семей, то со второй половины XVIII века все изменилось кардинальным образом. Екатерина II заложила в понятие "образование" совсем другой смысл – воспитание народа.

Министерство народного просвещения впервые было создано в 1802 году по указу царя Александра I, установились типы образовательных учреждений: приходские и уездные училища, гимназии и университеты. Установилась преемственность между этими заведениями, количество ступеней классов увеличилось до 7, а в университет можно было поступить только после окончания гимназии.

В конце XIX и начале XX веков стали подниматься вопросы о реформе школьного образования, которые очень скоро оказались в центре общественного внимания. В этот период российская школа, несмотря на различные сложности и противоречия, пережила период подъема: выросло количество учебных заведений, число учащихся в них, появилось разнообразие форм и типов обучения, а также его содержание.

История развития образования в XX веке

Разрушение существовавшей на тот момент системы образования началось после революции 1917 года. Была уничтожена структура школьного управления, закрыты частные и духовные учреждения образования, начался отсев "неблагонадежных" наук и учителей.

Идея советской школы заключалась в единой системе бесплатного и совместного общего образования. Преимущества на зачисление в классы отдавалось крестьянам и рабочим, развивалась система социалистического воспитания, и школы были отделены от церквей.

Законы, принятые в 40-х годах об образовании в России, фактически сохранились и до сих пор: обучение детей в школе начиная с 7 лет, введение пятибалльной оценочной системы, выпускные экзамены по окончании школы и награждение отличников медалями (серебряными и золотыми).

Реформа российского образования

В современной истории Российской Федерации реформа образования началась в 2010 году с подписания законопроекта о комплексе мероприятий по модернизации системы образования. Официальный старт был дан в 2011 году 1 января.

К основным мерам, предпринятым по реформированию образования, относятся:

Итоги реформы еще будут подведены нескоро, но мнения уже разделились. Одни говорят о том, что вследствие этих изменений развалилась одна их самых качественных и фундаментальных образовательных систем в мире. Поскольку государственных дотаций стало гораздо меньше, все свелось к коммерциализации образования во всех уровнях учебных заведений. Другие же говорят о том, что благодаря европейской стандартизации российские студенты получили шанс работать за границей, а в школах снизилась количество подтасовок результатов экзаменов.

Структура

Система образования в России состоит из нескольких компонентов:

- Государственные требования и стандарты образования, разрабатываемые на федеральном уровне.

- Программы образования, состоящие из разных видов, направлений и уровней.

- Учреждения в сфере образования, а также педагогический состав, непосредственно сами ученики и их законные представители.

- Органы управления образованием (на федеральном, региональном и муниципальном уровнях) и созданные при них органы совещательного или консультативного характера.

- Организации, призванные обеспечивать образовательную деятельность и проводить оценку ее качества.

- Различные объединения, работающие в образовательной сфере (юридические лица, работодатели, общественные структуры).

Законодательство и правовое регулирование образования

Право на получение образование гражданам нашей страны гарантировано Конституцией Российской Федерации (ст. 43), а все вопросы, связанные с этим, находятся в ведении государства и его субъектов.

Согласно документу, указы, распоряжения, постановления и прочие документы в образовательной сфере могут приниматься не только на федеральном, но также и на региональном и муниципальном уровнях, как дополнения к основным общегосударственным законам.

Стандарты и государственные требования к образованию

Все стандарты по обучению принимаются на федеральном уровне и призваны обеспечивать:

- Единый образовательный процесс на всей территории РФ.

- Преемственность основных программ.

- Разнообразие содержания программ на соответствующем уровне, формирование программ различной направленности и сложности, принимающих во внимание потребности и способности учащихся.

- Гарантированный уровень и система качества образования в рамках единых обязательных требований образовательных программ – по условиям и результатам их изучения.

Помимо этого, они являются основой, исходя из которой оценивается качество образования учащихся, а также устанавливаются сроки обучения того или иного вида образования.

Исполнение стандартов и требований является обязательным условием при реализации основных программ образования в дошкольных и в других организациях, ведущих образовательную деятельность.

Государственные стандарты включают в себя, в том числе, и требования к основным образовательным программам:

Для учеников с ограниченными возможностями предусмотрены специальные требования и стандарты, которые имеются и на уровне профессионального образования.

Управление образованием в России

Управление системой образования происходит в рамках нескольких уровней: федеральном, региональном и муниципальном.

На федеральном уровне управление осуществляется Министерством образования и науки РФ, в функции которого входят выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в образовательной сфере. Документы принимаются на уровне Президента и Правительства РФ.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) занимается лицензированием, аттестацией учреждений образования, аттестацией научных работников и педагогов ВУЗов, аттестацией выпускников, подтверждением документов об образовании.

Управление образованием на региональном уровне находится в ведении министерств, департаментов образования, образованных в субъектах РФ. Контролирует исполнение федерального и регионального законодательств в сфере образования Рособрнадзор.

На муниципальном уровне управлением образованием, а также исполнением федеральных, региональных и муниципальных законов и требований занимаются департаменты, управления и отделы образования, находящихся на территории муниципальных образований.

Виды систем образования и формы обучения

Современная система образования в России подразделяется на несколько видов.

- Система дошкольного образования (ясли, детский сад).

- Начального (детский сад, школа).

- Основного (школы, гимназии, лицеи, кадетские корпуса).

- Среднего (школы, гимназии, лицеи, кадетские корпуса) .

- Система среднего специального образования (профессиональные училища, колледжи, техникумы);

- Система высшего образования – бакалавриат, специалитет, магистратура и подготовка кадров высшей квалификации (ВУЗы, академии).

- Специализированное обучение для взрослых и детей (дворцы детского творчества, школы искусств для взрослых и детей).

- Профессиональное образование (институты повышения квалификации). Осуществляется, как правило, научными организациями, учреждениями.

Образование подразделяется на 3 основные формы обучения: очная, или дневная форма; очно-заочная (вечерняя) и заочная.

Помимо этого, образование возможно получить по форме экстерната, то есть самообучения и самообразования, и семейного образования. Эти формы также дают право обучающимся на прохождение итоговых аттестаций в учреждениях образования.

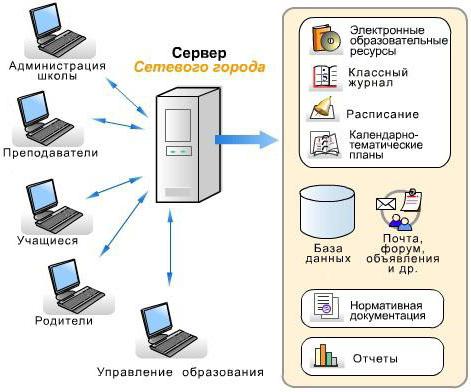

К новым формам обучения, появившимся вследствие реформ, относятся: сетевая система образования (получение образования с помощью сразу нескольких учебных заведений), электронное и дистанционное обучение, которое возможно с использованием удаленного доступа к учебным материалам и прохождению итоговых аттестаций.

Образование и его учебно-методическое обеспечение

Информационная база является основным инструментом организации образовательного процесса. Она отражает не только способы выстраивания учебного процесса, но дает полное представление об объеме содержания обучения, которое подлежит усвоению.

Основная преследуемая цель – это реализация требований государственных образовательных стандартов по предоставлению всем учащимся полного комплекта учебных и методических материалов для всех форм образования.

Вопросы учебно-методического обеспечения процесса образования курирует Минобрнауки РФ. Оно же утверждает федеральный перечень учебников, их содержание. Согласно приказу ведомства, все школьные учебники должны также иметь и электронную версию с содержанием мультимедийных и интерактивных элементов.

Хорошо налаженное учебно-методическое обеспечение позволяет систематизировать методические, нормативные материалы; проанализировать и повысить эффективность и качество учебных занятий; выстроить объективную систему оценок знаний обучающихся и выпускников.

Расходы на образование

В последние годы система общего образования в России, ее обновление и улучшение является одной из самых приоритетных задач государства, несмотря на экономические сложности. В связи с этим дотационные средства, выделяемые Правительством, растут от года к году.

Так, например, если в 2000 году на развитие образования было направлено более 36 млрд. руб., то уже в 2010 году - 386 млрд. руб. бюджетных вливаний. По итогам 2015 года бюджет расходов на образование исполнен на сумму 615 493 млн. руб.

Развитие системы образования

Программа направлена на формирование ряда условий для эффективного развития образования в России, направленных на обеспечение доступного качественного образования, которое будет отвечать современным требованиям социально ориентированного общества в целом.

Задачами для достижения поставленной цели являются:

- Формирование и интеграция инноваций структурного и технологического характера в среднем профессиональном и высшем образовании.

- Разработка и внедрение комплекса мер по развитию эффективной и привлекательной системы дополнительного обучения детей, научной и творческой среды в образовательных заведениях.

- Формирование такой инфраструктуры, которая бы обеспечила условия для подготовки высококвалифицированных кадров в условиях современного рынка.

- Формирование востребованной системы оценки качества самого образования и его образовательных результатов.

Реализация Программы разбита на 2 этапа:

Последствия реформы и проблемы развития образования в России

Российское образование, которое было недофинансировано в 90-х годах и подвергается принципиальным изменениям с 2010, по оценкам многих экспертов, начало сильно терять в качестве. Здесь можно выделить ряд проблем, из-за которых образование не только не развивается, но скатывается вниз.

Во-первых, снизился социальный статус учителей, преподавателей. Это относится не только к степени уважения к подобному труду, но и к уровню оплаты и социальных государственных гарантий.

Во-вторых, мощная бюрократическая система, не дающая молодым и талантливым ученым получать научных степеней и званий.

В-третьих, ликвидация образовательных критериев и стандартов, выстраиваемых десятилетиями, и от того ставших прозрачными и доступными для понимания всем интересующимся.

В-четвертых, введение ЕЭГ как экзамена, сводящегося всего лишь к оценке памяти обучающегося по тем или иным предметам, но никак не способствующего развитию логики, творческого мышления.

В-пятых, внедрение новых видов систем обучения: бакалавриата (4 года) и магистратуры (6 лет). Уход от программ обучения по специалитету (5 лет) привел к тому, что теперь рассчитанные на 5 лет программы урезаны до минимума, а программы магистратуры изобилуют дополнительными и зачастую совсем не нужными предметами для обучения будущего магистранта.

Читайте также: