Восточно прусская операция 1914 доклад

Обновлено: 28.06.2024

Существует мнение, что Восточно-Прусская операция – череда неудач русских войск, а Гумбинненское сражение – едва ли не единственная победа русского оружия. Так ли это?

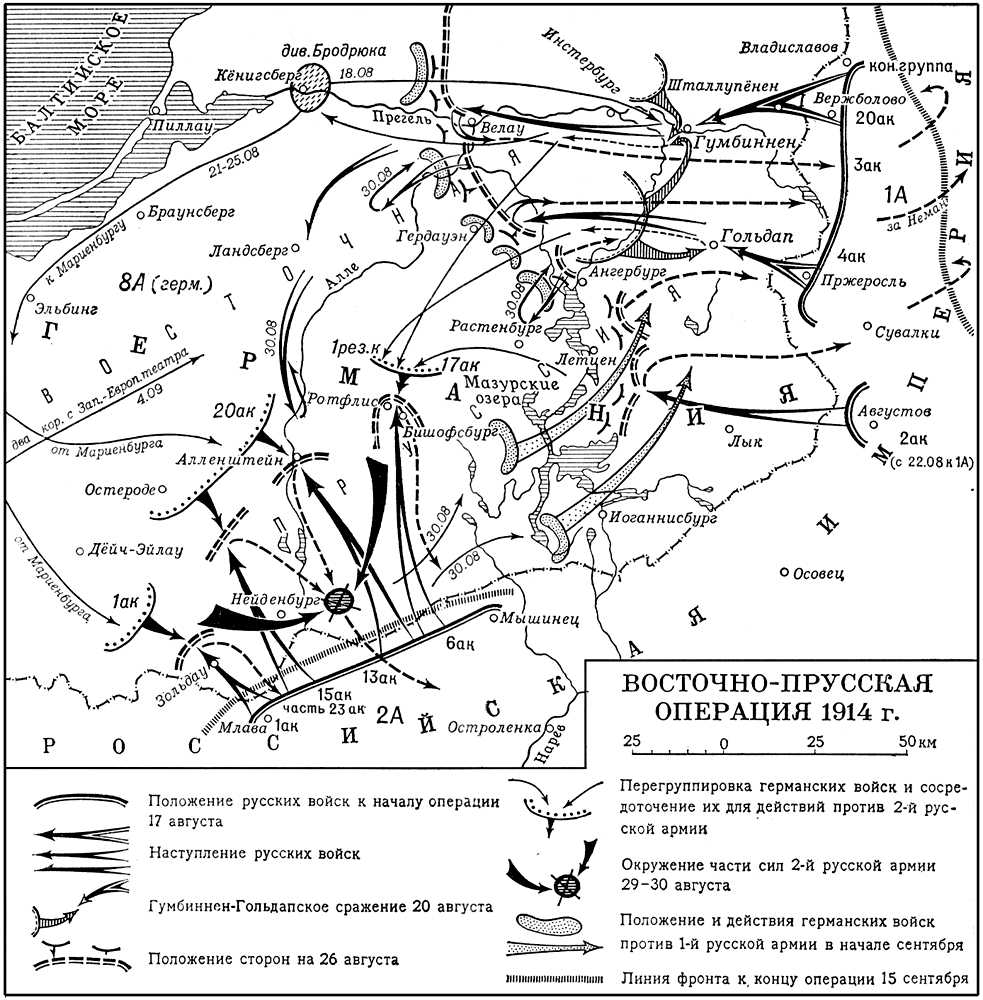

Целью русских армий была ликвидация кенигсбергского выступа и обеспечение правого фланга войск в Польше. Германские войска в Восточной Пруссии должны были быть окружены и уничтожены - 1-я армия, оперируя севернее Мазурских озер, должна была охватить левый фланг противника, а 2-я армия, наступая в обход озер с запада - воспрепятствовать отходу немцев за Вислу.

Мазурские озера, разрывавшие строй Северо-Западного фронта на 2 части, препятствовали согласованным действиям значительных войсковых масс. И в силу объективных и субъективных факторов - специфики ТВД, отсутствия координации в действиях командармов, а главное – при ненадлежащем руководстве операцией со стороны командующего фронтом – де-факто проводилась не фронтовая, а две армейские операции. Со всеми вытекающими последствиями.

Фронт 1-й армии.

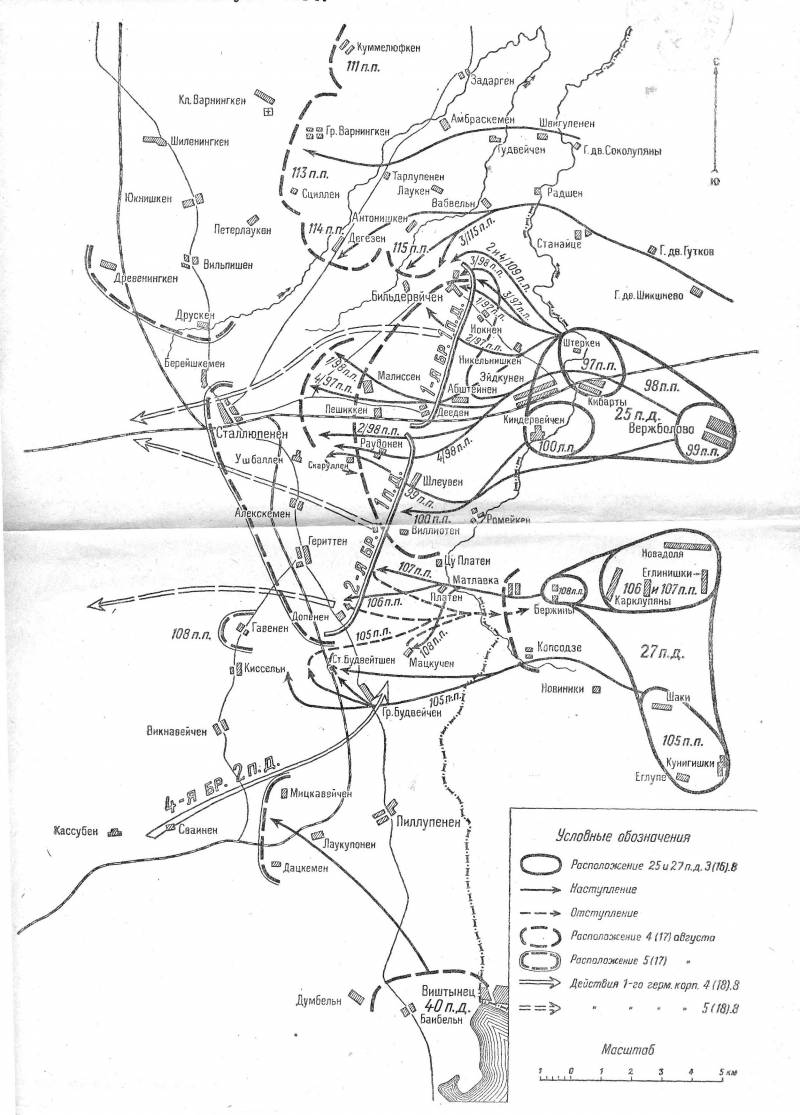

4 августа произошло столкновение под Сталлупененом - встречный бой между германским 1-м и русским 3-м армейскими корпусами с подходом других войск. Русская 27-я пехотная дивизия вступила в противоборство с германскими 1-й и 2-й пехотными дивизиями. Начавшись для русских неблагоприятно, бой закончился отходом немцев к Гумбиннену. Особое значение имел удар 29-й пд русского 20-го АК у дер. Бильдервейчен (трофеями стали 6 орудий). Комбриг Н. Евсеев отмечал поражение германского 1-го АК: его 1-я пд, потеряв часть артиллерии, оказалась серьезно потрепана, а 2-я пд была опрокинута и отброшена [Евсеев Н. Указ. соч. С. 38].

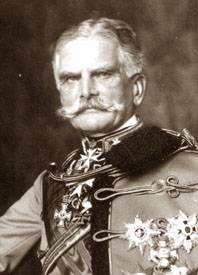

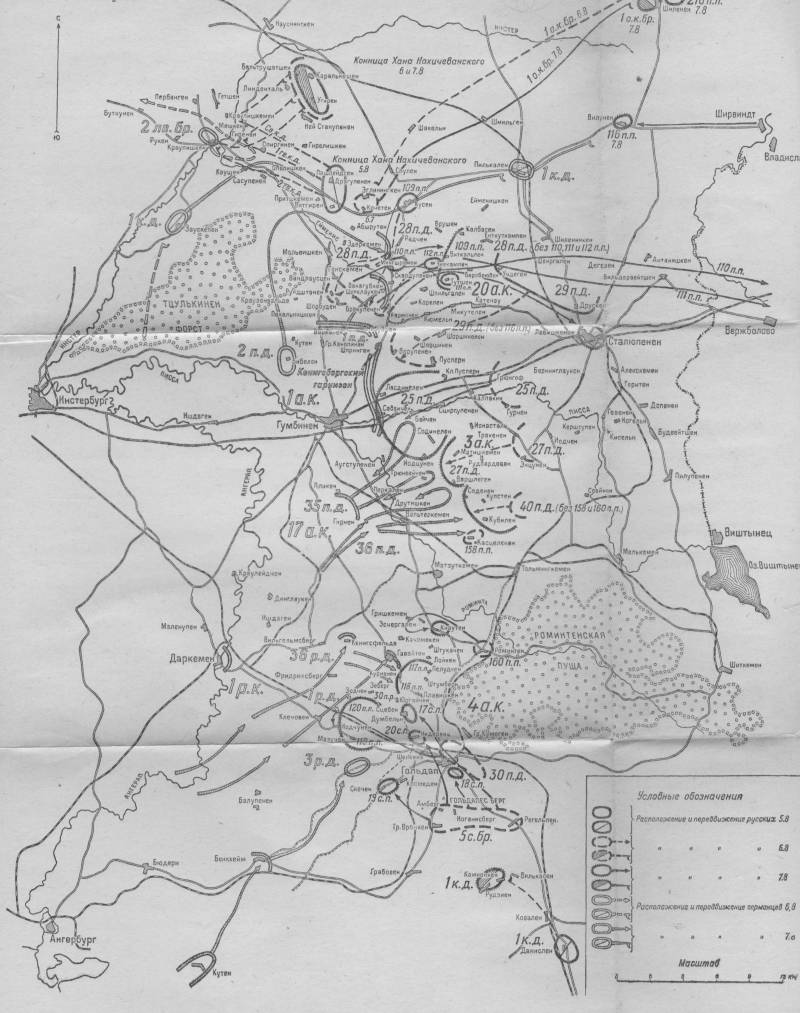

Командир 1 АК генерал-лейтенант (с 6 (19) 08. генерал пехоты) Г. фон Франсуа

Командир 3 АК генерал от инфантерии Н. А. Епанчин

Бой под Сталлупененом. Сборник документов

6 августа состоялся бой русской кавалерии с пехотой 2-й и 6-й ландверных бригад, поддержанных артиллерией, - у Каушена. Атака спешенной гвардейской кавалерии успеха не имела, но перелом произвела конная атака 3-го эскадрона Конной Гвардии ротмистра барона П. Н. Врангеля - несмотря на плотный артиллерийско-стрелковый огонь и выход из строя офицеров, германские орудия на ключевой позиции были захвачены.

Трофеи Каушена. Ротмистр Врангель, полковник князь Эристов и др. офицеры у захваченной в каушенском бою германской пушки

7 августа произошел апогей начавшего разворачиваться накануне знаменитого Гумбинненского (Гумбиннен – Гольдапского) сражения – динамичного и кровопролитного встречного боя с попыткой немцев охватить 20-й армейский корпус. Соотношение сил [Радус – Зенкович Л. Очерк встречного боя по опыту Гумбиненской операции в августе 1914 г. М., 1920. С. 92]: 74400 штыков, 224 пулемета и 452 орудия (из них 44 тяжелых) у немцев против 63800 штыков, 252 пулеметов и 408 орудий у русских.

Командир 17 АК генерал кавалерии А. фон Макензен

20-й армейский корпус 1-й армии, несмотря на тяжелую обстановку, выдержал вражеский удар и контратаковал. Контрудар привел к панике в 1-м корпусе противника. Его правый фланг стал в беспорядке откатываться назад, и лишь к 15 часам Г. фон Франсуа удалось взять в свои руки управление деморализованным соединением.

Командир 20 АК генерал от инфантерии В. В. Смирнов

Потерпел поражение и 17-й корпус А. фон Макензена. Русский 3-й корпус поймал его в огневой мешок: немецкий корпус угодил под жесточайший артиллерийский и винтовочно-пулеметный огонь, понес огромные потери, и, частично в панике, отступил с поля боя. Германские источники отметили, что великолепно обученные войска при первом же столкновении с врагом потеряли выдержку. Соединение тяжко пострадало, потеряв только в пехоте 8000 человек (треть состава), причем было убито и ранено 200 офицеров [Сборник документов. С. 15].

Как вспоминал русский фронтовик, на 3-й корпус генерала Епанчина, наступал корпус знаменитого Макензена, чуть ли не лучший в немецкой армии. В центре армейского боевого порядка оборонявшиеся русские были в 1,5 раза слабее противника, и макензеновская пехота, поддержанная мощнейшим огнем развернувшейся артиллерии, проявив выдающийся наступательный порыв, имела все шансы на успех. Но немцы угодили в организованный русским военным искусством огневой мешок – он простреливался артиллерией насквозь. Расстреливаемые сосредоточенным и метким огнем, к 16 часам немцы дрогнули и хлынули назад - причем паника одолела германскую дисциплину [Андреев В. Указ. соч. С. 28].

Комкор-3 Н. А. Епанчин (2-й справа), капитан английской армии Нильсон (4-й справа), начштаба 3 АК генерал-майор В. А. Чагин (1-й слева). Восточная Пруссия, сентябрь 1914

Начальник 36 пд генерал-лейтенант К. фон Хейнекиус

Немецкие 35-я и 36-я пехотные дивизии потеряли моральную стойкость и, сея в тылах панику, оказались за р. Ангерап.

Начальник 28 пд генерал-лейтенант Н. А. Лашкевич

Гумбиннен-Гольдапское сражение. Сборник документов

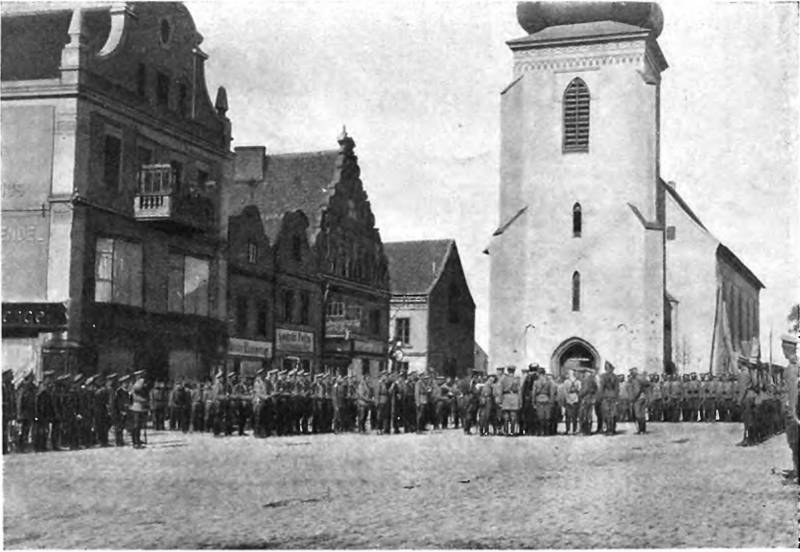

Молебен кавалергардов и конногвардейцев в Инстербурге, август 1914 г

Парад в Инстербурге

9 августа продвижение 1-й армии было возобновлено, но соприкосновение с противником утрачено. Двухдневная остановка 1-й армии после Гумбиннена оказалась роковой для 2-й армии.

1-я армия отвлеклась осадой Кенигсберга, а попытка с помощью конницы установить контакт со 2-й армией окончилась безрезультатно.

Фронт 2-й армии.

Командир 20 АК генерал артиллерии Ф. фон Шольц

Начальник 8 пд генерал-лейтенант Е. Э. Фитингоф

37-я пехотная дивизия ударилась в панику и стала беспорядочно отступать, бросая раненых. Соединение было разгромлено, понеся большие потери.

Начальник 37 пд генерал-лейтенант Г. фон Штаабс

Управление генерал-квартирмейстера штаба 2-й А.

1-й слева старший адъютант полковник С. Е. Вялов, 4-й слева генерал-квартирмейстер генерал-майор Н. Г. Филимонов, 5-й слева старший адъютант полковник Д. К. Лебедев. Восточная Пруссия, август 1914 г

Ситуация усугубилась тем, что штаб 2-й армии к 11 августа оторвался от войск на 5 переходов, что очень осложнило управление войсками - особенно при недостатке технических средств связи. Остановка 1-й армии вместе с уклонением 2-й армии на 60-70 км западнее для более глубокого охвата противника привели к тому, что 2-я армия, наступая на фронт Алленштейн – Остероде, оказалась в трех группах, растянутых на 100-км фронте.

На флангах были созданы обеспечивающие операцию группы: на правом — в составе 6-го армейского корпуса и 4-й кавалерийской дивизии (оторванность от других корпусов 50 км), на левом - 1-й армейский корпус, превращенный в заслон у Сольдау, и 15-я и 6-я кавалерийские дивизии. Ударная группа армии, наступавшая в центре, состояла из 13-го и 15-го армейских корпусов и 2-й пехотной дивизии 23-го армейского корпуса (3-я гвардейская пехотная дивизия 23-го корпуса подошла из Новогеоргиевска под конец сражения). Т. о. около половины сил 2-й армии было задействовано на обеспечение операции, действуя пассивно. Массированного, таранного удара по противнику организовать не удалось.

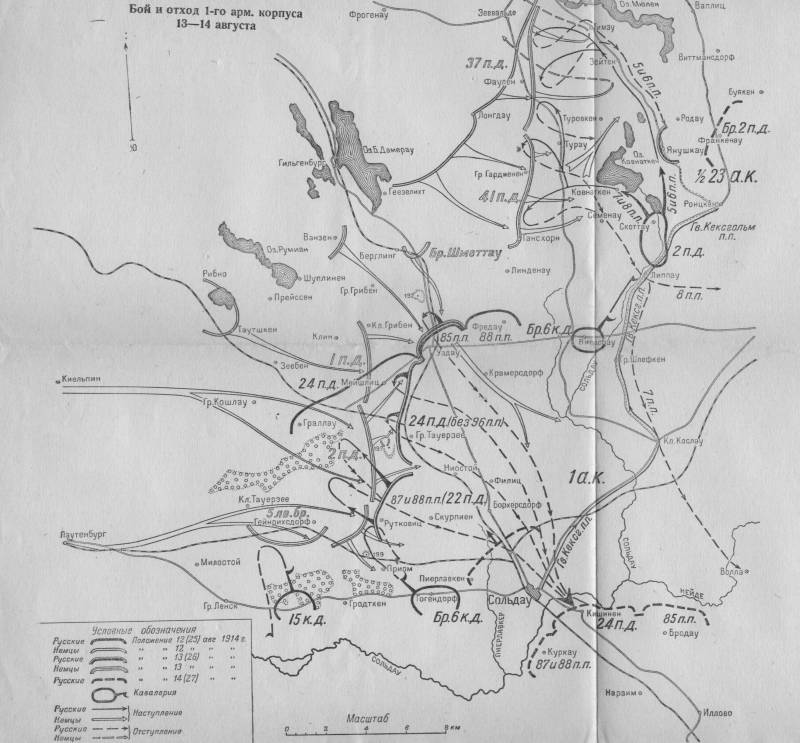

Командир 23 АК генерал от инфантерии К. А. Кондратович

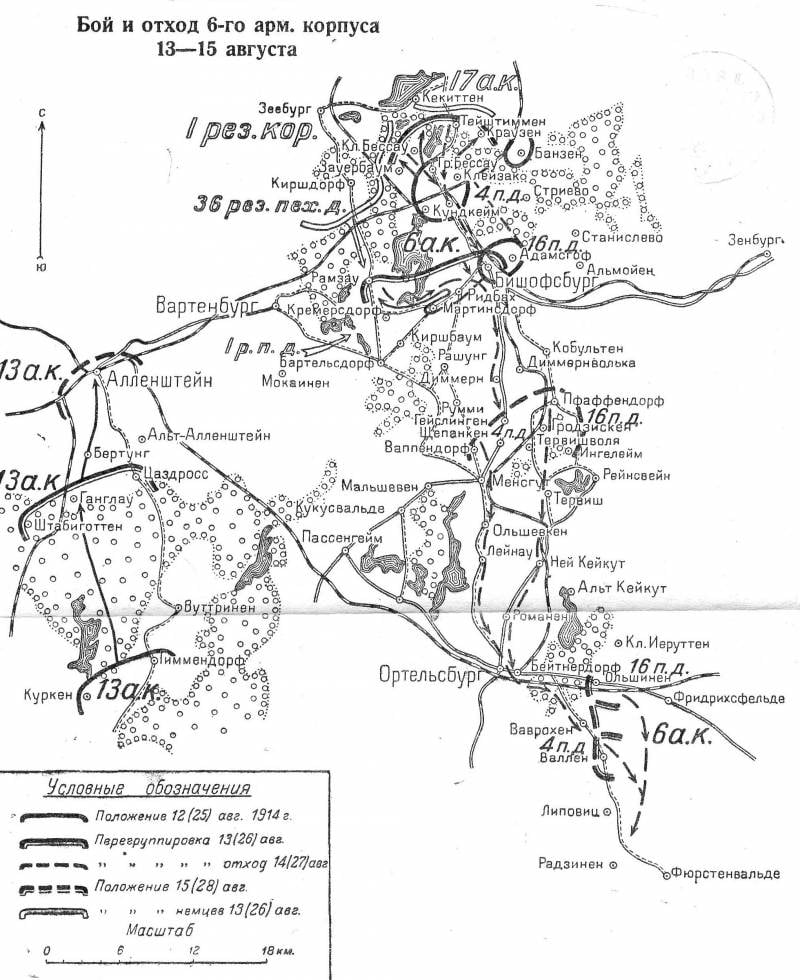

Фланговые корпуса – 1-й и 6-й армейские были сбиты с позиций в боях 13 - 16 августа и отошли, что дало возможность противнику окружить центральные корпуса. Если неудача 6-го корпуса у Бишофсбурга была очевидна, то не все было однозначно в боях 1-го у г. Уздау. Последний долго с успехом держался. Контрудар 14 августа против 2-й пехотной дивизии и 5-й ландверной бригады немцев был результативным - германские части были смяты и начали отход на север, многие из них поддались панике. Но когда на левом фланге 1-го армейского контратака его 22-й пехотной дивизии принесла упомянутый успех, в 24-й пехотной дивизии, находившейся на правом фланге, от имени комкора по телефону был распространен ложный приказ об отступлении - и войска начали отходить.

Бой 6-го армейского корпуса у Бишофсбурга 13-15 августа. Сборник документов

Командир 6 АК генерал от инфантерии А. А. Благовещенский

Начальник 16 пд генерал-лейтенант Г. К. Рихтер

Бой 1-го армейского корпуса у Уздау-Сольдау 13-14 августа. Сборник документов

Начальник 22 пд генерал-лейтенант А. А. Душкевич

Начальник 24 пд генерал-лейтенант Н. П. Рещиков

Командир 1 АК генерал от инфантерии Л. К. Артамонов

В итоге, немцы смогли начать окружение 13-го и 15-го армейских корпусов и 2-й пехотной дивизии. С 15 августа около 13 германских дивизий оперировали против 5 русских, личный состав которых был утомленным и голодным.

Необходимо отметить огромное значение такого фактора, как знание немцами из перехваченных радиограмм оперативной информации штаба 2-й армии с диспозицией войск и постановкой им боевых задач.

Несмотря на неблагоприятные факторы, в ряде боев русские войска центральной группы нанесли поражение немцам (бои у Ваплица - Мюлена и др.), заняли 14 августа г. Алленштейн (был разбит 20-й АК и почти уничтожена его 41-я дивизия, также потерпела поражение ландверная дивизия Гольца).

Начальник 41 пд генерал-майор Л. фон Зонтаг

Очевидец вспоминал о бое под Ваплицем: когда немцы попытались прорваться они были встречены ураганным огнем русской артиллерии - шрапнель выкашивала целые ряды наступающих. Часть немецкой пехоты, которая успела прорваться, попала под штыковой удар русской бригады - в основном погибла, а частично (18 офицеров и свыше 1000 рядовых) попала в плен [Храмов Ф. Указ. соч. С. 54]. Бойцы 15-го АК и 2-й пд, разгромив в этом бою 41-ю пд немцев, сорвали первую редакцию плана германского командования на окружение русских войск - в районе Гогенштейна [Там же. С. 55].

Начальник 2 пд генерал-лейтенант И. Ф. Мингин

15 августа бригада 1-й пехотной дивизии 13-го корпуса, следовавшая в авангарде, около 14 часов атаковала во фланг и тыл находившуюся в районе севернее Гогенштейна ландверную дивизию Гольца - и к 17 часам обратила ее в беспорядочное бегство.

Командир 15 АК генерал от инфантерии Н. Н. Мартос

Русские бойцы в окопах Восточной Пруссии

Слишком поздно поступившее распоряжение на отход привело к плачевным результатам. 16 - 18 августа - попытки пробиться из окружения и гибель 13-го и 15-го корпусов. Не было принято мер по организации единого руководства окруженными войсками в целях прорыва, ни, по сути, помощи извне.

Отступающие части и группы солдат и офицеров вели локальные бои, пытаясь пробиться. Даже в обстановке хаоса отступления и боев в окружении русские войска самоотверженно выполняли свой долг: так, 16 августа 6 батальонов 13-го корпуса, обороняясь в районе дер. Мёркен и севернее, доблестно погибали в окружении, противостоя в 6 раз (!) сильнейшему противнику - 1-му РК (18 батальонов), дивизии Гольца, 37-й пд и 3-й рд (18 батальонов) [Евсеев Н. Указ. соч. С. 243].

Первая Мировая война знает много блестящих побед и поражений. Одним из значимых событий в ходе мировых сражений стала операция русский войск, проведённая в конце лета 1914 года в Восточной Пруссии.

Немецкий Генеральный штаб под руководством фон Шлиффена разработал блестящий план победы на европейском театре военных действий и с первых дней войны вполне успешно его реализовывал. Франция была атакована и держалась из последних сил. Союзники теоретически готовились к такому развитию событий, но на практике в первые дни войны не продемонстрировали согласованности действий.

Немецкие войска создали сильный укреплённый район в Восточной Пруссии и русское командование первоначально не собиралось вести в этом направлении активных атакующих действий. Но в начале августа Франция и Англия убедительно настояли на проведении активных действий силами русских именно в этом районе. Так началась Восточно-Прусская операция 1914 года.

План русских войск

Две русские армии Северо-Западного фронта рассчитывали нанести сокрушительное поражение восьмой армии противника. Армии под командованием генералов Самсонова и Ренненкампфа планировали обойти немцев с флангов, отрезать их от важных стратегических пунктов и создать все условия для разгрома. В случае успеха русские войска могли начать активное продвижение вглубь Германии.

Немецкая армия не имела конкретного плана. Перед ней стояли следующие задачи:

- сдержать натиск и сохранить свои позиции в Восточной Пруссии;

- оказать посильную помощь австро-венгерским войскам, наступающим в районе Вислы;

- сохранить занимаемые территории в качестве будущего плацдарма для наступления.

Начало военных действий

Русские войска 17 августа начале вполне удачное наступление. Нанесли противнику ряд существенных поражений и активно продвигались по Восточной Пруссии. 20 августа между городами Гумбиннен и Гольдап произошло стратегически важное и кровопролитное сражение, в котором армия Ренненкампфа (на портрете) нанесла ощутимое поражение немцам и заставила их отступать из Восточной Пруссии. В битве при Губиннине Россия одержала первую значимую победу в Первой Мировой войне, несмотря на численное превосходство противника.

Неудачное наступление

Русские войска имели явное стратегическое преимущество, но не смогли его реализовать. Сказалась плохая подготовка к операции, не продуманная логистика, отсутствие разведовательных данных о положении противника, несогласованность действий армий и Ставки.

Армия генерала Ренненкампфа не стала продолжать активные наступательные действия и остановилась для перегруппировки, в ожидании пока их догонят тылы с провизией и оружием. Армия Самсонова продолжала атаковать и продвигаться вглубь. Немцы, узнав о такой несогласованности действий, сумели мобильно перебросить с запада часть дивизий и создать мощный кулак для атаки на русских. На исходе августа Самсонов продолжал наступать, хотя руководство фронтом приказывало остановиться и даже отступить. Из-за плохой связи приказ не дошёл до адресата, что и стало причиной гибели русских войск. Штаб фронта вообще в это время даже не знал точное местоположение армии.

Германские войска удачно затянули противника в котёл и нанесли им сокрушительные фланговые удары. Русские войска поддались панике, между корпусами прервалась связь. Генерал Самсонов погиб (по одной из версий — осознав всю гибельность положения застрелился). Это случилось 30 августа. Командование принял генерал Клюев. Он предпринял неудачную попытку спасти войска, но всё закончилось пленением русских солдат и офицеров Ужасное поражение русских войск в Восточной Пруссии более известно как Танненбергская битва. При этом армия Ренненкампфа находилась всего в пятидесяти километрах от армии Самсонова и не подозревала об идущем сражении.

Конец наступления

После уничтожения армии Самсонова Реннекампф принял решение отступать и покинул территорию Восточной Пруссии. По завершению операции линия фронта осталась практически на прежнем месте. Завершение атакующих действий можно считать неудачными для русских войск, но стратегически они принесли существенную пользу союзникам, которые смогли в это время остановить немцев, спасти Францию от разгрома и создать условия для победы в важной битве на Марне.

Восточно-Прусская операция — наступательная операция Русской армии против Германии в начале Первой мировой войны с 17 августа по 15 сентября 1914 года. Победив в некоторых первых боях, русская армия, потерпела поражение в баталии при Танненберге и отступила на исходные позиции на реках Немане и Нареве. Продвинуться вглубь территории противника не получилось. С тактической точки зрения и при учете значительных потерь русской армии Восточно-Прусская операция закончилась поражением для русских сил.

Включает в себя

Командиры

Если Франция не была стёрта с лица Европы, то этим прежде всего мы обязаны России, поскольку русская армия своим активным вмешательством отвлекла на себя часть сил и тем позволила нам одержать победу на Марне

Первый период на Восточном направлении начался с желания русской стороны выполнить во что бы то ни стало все обязательства перед французами и оттянуть на себя германские силы, совершенно не учитывая степень готовности армий.

Оборона Восточной Пруссии

- выиграть время для переброски войск с французского театра;

- поддержать австрийское наступление;

- удерживать в своих руках Вислу как базу.

Для выполнения этих задач Притвиц решил, пользуясь широко развитой и оборудованной сетью железных дорог, действовать по внутренним операционным линиям и, смотря по обстоятельствам, наносить удары в Неманском и Наревском направлениях. Первая угроза для Восточной Пруссии обнаружилась в Неманском направлении со стороны 1-й русской армии.

Против Германии русское командование поставило своей первой задачей – овладение Восточной Пруссией до Нижней Вислы включительно. Эта задача была возложена на Северо-западный фронт, состоявший из 2 армий:

- 1-я Неманская, в составе: III, IV и XX армейских корпусов (5-й стрелковой бригады, 1-й и 2-й гвардейских и 1-й, 2-й и 3-й кавалерийских дивизий и 1-й отд. кавбригады, всего 6,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий или 104 батальона, 121 эскадрона и 492 орудия). Командовал армией генерал Ренненкампф;

- 2-я Наревская, в составе I, II, VI, XIII, XV и XXIII армейских корпусов (1-й стрелк. бригады и 4-й, 6-й и 15-й кавалерийских дивизий, всего 12,5 пехотных и 3 кавалерийских дивизии - 200 батальонов, 79 эскадронов и 702 орудия, из них 12 тяжелых). Командовал 2-й армией генерал Самсонов.

Главнокомандующий фронтом был генерал Жилинский. Штаб фронта находился в Белостоке.

Директива Жилинского была отдана 13 августа, когда корпуса армий отчасти сосредоточивались еще по железным дорогам, отчасти продвигались к исходным пунктам своего развертывания. Армиям фронта указывалось перейти в решительное наступление с целью разбить противника, отрезать его от Кенигсберга и захватить пути отступления к Висле. Для этого 1-й армии, перейдя границу 17 августа, направляя левофланговый корпус на Ангербург и имея заслон со стороны Летцена, наступать от линии Вержболово–Сувалки на фронт Интерсбург–Ангербург в обход линии Мазурских озер с севера с охватом левого фланга противника. 2-й армии, перейдя границу 19 августа, наступать от линии Августов–Граево–Мышинец–Хоржеле, направляя главные силы от линии Мышинец–Хоржеле на фронт Руджаны–Пассенгейм и далее к северу во фланг и тыл линии озер. Обеим армиям было приказано атаковать противника энергично и с упорной настойчивостью. Разграничительная линия между армиями–Липовка–Поломея–Петцен, все для 2-й армии.

Эта общая для фронта директива дополнялась частными указаниями для армий. Для 1-й детализовали задачи кавалерии, но без определенных реальных указаний, и требовали оставить сильный заслон против Летцена, а для 2-й обращали внимание на прикрытие Гродненского направления и на интенсивную разведку к стороне Аллешптейна, инстинктивно сознавая опасность западного направления.

Командование 2-й армией своей директивой от 16 августа совершенно меняло основную директиву фронта. Жилинский указывал выдвинуть главные силы армии (VI, XIII и XV корпуса) на фронт Мышинец–Хоржеле, после чего круто повернуть на север на фронт Растенбург–Зеебург в обход, примыкая своим флангом к озерам и торопясь войти в связь с 1-й армией и оказать ей ближайшую помощь в первом столкновении с германцами. Самсонов посмотрел на дело несколько шире и направил свои главные силы почти на 50 км западнее, на фронт Ортельсбург–Недйенбург, и придал им вместо северного северо-западное направление с целью скорейшего и более глубокого охвата всех германских сил, находившихся в Восточной Пруссии, и для перехвата путей на Нижнюю Вислу. В этом различии во взглядах коренилась, как увидим ниже, одна из причин последовавшей катастрофы.

В зависимости от своей основной идеи Самсонов решил при подходе к границе стянуть свою разбросанную на фронте свыше 200 км армию на фронт Мышинец–Хоржеле–Млава (около 70 км), оторвавшись от озер и 1-й армии. Для прикрытия образовавшегося здесь разрыва и парирования возможных попыток со стороны Летценского укрепленного района он назначил 11 корпус, который должен был начать наступление от Августова 17 августа, энергично действовать против фронта Арис–Иоганнисбург и прикрывать себя от ударов со стороны Летцена. Обеспечение промежутка между этим корпусом и соседним слева (VI) им было возложено на 4-ю кавалерийскую дивизию. Остальные корпуса должны были выступить с известных уже нам пунктов развертывания 17-18 августа и, делая переход в среднем 20-25 км с не успевшими еще сосредоточиться обозами и транспортами и сильно удаляясь от железных дорог, 20 августа достигнуть границы.

16 августа 1-я армия достигла заказанной исходной линии Владиславов–Сувалки, имея конную группу в 4,5 дивизии на правом фланге и 1 кавалерийскую дивизию на левом. Корпуса развернулись в одну линию, не дождавшись присоединения к ним второочередных дивизий, на широком фронте около 80 км, почти равномерно, имея весьма незначительное уплотнение (XX и III корпуса) по обе стороны железной дороги Ковно–Кенигсберг.

Положение и планы обеих сторон приводили 17 августа к столкновению между обеими дивизиями I германского корпуса, расположенными в районе Сталюпенена (1-я дивизия) – Мелькемен (2-я дивизия), и правым флангом армии Ренненкампфа. Наступление последних представляло собой не планомерный марш-маневр, а ряд самостоятельных продвижений корпусов, разновременно перешедших границу между 8 час. (III корпус) и 14 час. (IV корпус), вследствие чего выдвинувшемуся вперед III корпусу пришлось выдержать на себе всю тяжесть боя.

Обнаружив движение 2 корпусов в направлении Гумбинен – Инстербург, не выявив еще определенно направления IV русского корпуса, германское командование решило обойти северный фланг этой группы, а у суетливого командира I корпуса Франсуа эта мысль развивалась даже в желании устроить ей Шлиффеновские клещи. Эта предвзятая мысль о русской группировке и идея клещей послужили основным мотивом розыгрыша сражения у Гумбинена.

Во время марша 19 августа на крайнем правом фланге русской армии произошли два столкновения, оказавшие влияние на последующий бой. Конница Хана-Нахичеванского столкнулась у Каушена с головными частями подходившей и переправившейся у Краупишкена 2-й ландверной бригадой. Атакованная бригада была откинута за реку Иистер и сбежала с поля сражения, не приняв участия в назревавшем бою и потеряв связь с командиром 1 корпуса.

С полудня успех перешел на сторону Ренненкампфа. В это время Франсуа начал новую атаку центром на Каттенау, но встретил уже контрудар со стороны русской 25-й дивизии, вызвавший панику среди войск корпуса Франсуа. Германские войска в беспорядке отступили к Нибудшену, а русские заняли Бракюпенен и Мингштимен. Франсуа только в 15 часов мог перейти в наступление, но через час прекратил бой, не изменив существенно положения. Макензен вошел с полудня в соприкосновение с главными силами 27-н и 40-й русских дивизии, взявших отчасти его под фланговый огонь. Германцам не удалось обнаружить русской артиллерии, и атака их к 16 часам захлебнулась. Вскоре после этого XVII корпус не выдержал отлично комбинированного огня 27-й дивизии и в полном беспорядке отскочил за реку Ангерап. К дальнейшему наступлению он был не способен, и бой заглох и на этом участке.

В день боя под Гумбиненом корпуса 2-й русской армии достигли линии Юха (II корпус) – Пельты (VI) – Хоржеле (XIII) – Кржиновлога (XV) – Млава (I). Только II корпус находился в оперативной связи с левым флангом 1-й армии и был главнокомандующим фронтом переключен в эту армию из 2-й.

Последствия Гумбиненского сражения для русского Северо-западного фронта вылились в предоставление армии Самсонова своей собственной участи. Но это сражение имело весьма важное значение и на весь ход кампании.

Во-вторых, оно указало германцам на возможность для русских, ведя наступательную операцию против австрийцев, вести такие же операции в больших размерах и против Восточной Пруссии, что вызывало у германцев естественное желание лучше обеспечить их Восточный фронт, почему часть новых формирований и была туда направлена.

И наконец, в-третьих, на Восточный фронт было назначено новое командование (Гинденбург и Людендорф), которое и по своему характеру, и по приобретенному после блестящих побед значению сильно давило на германскую Ставку в смысле перенесения центра тяжести войны с Западного на Восточный фронт. Это условие привело к раздвоению мысли германского верховного командования вплоть до передачи всей власти в руки Гинденбург–Людендорф.

Описания наступательной операции Русской армии против Германии в начале Первой мировой войны. Боевое расписание сторон. Особенности планирования и подготовки Восточно-прусской операции. Тактическое поражение 1-й и 2-й русской армий в Восточной Пруссии.

| Рубрика | История и исторические личности |

| Вид | эссе |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 30.12.2015 |

| Размер файла | 38,1 K |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Начало Восточно-Прусской операции

Поражение русской 2-й армии в Восточной Пруссии

Поражение русской 1-й армии в Восточной Пруссии

Итоги Восточно-Прусской операции

В этом эссе я попытаюсь рассказать о Восточно-Прусской операции в середине августа 1914 г., о том, как разворачивались события и каковы итоги этой операции.

Восточно-Прусская операция 1914 года -- наступательная операция Русской армии против Германии в начале Первой мировой войны с 17 августа по 15 сентября 1914 года.

В начале Первой мировой войны Германия наносила главный удар по Франции, чтобы после ее быстрого разгрома повернуть основные силы против России. Россия направила войска Северо-Западного фронта в Восточную Пруссию с целью устранить угрозу флангового удара при планируемом наступлении из Варшавского выступа на Берлин.

Восточная Пруссия стала ареной военных действий. В августе русские войска пересекли границу и в течение короткого времени заняли значительную часть территории, в том числе города Тильзит, Гумбиннен, Инстербург, Фридланд. Однако Восточно-Прусская операция завершилась для русской армии неудачно. Немцы собрались силами и вытеснили русские войска назад, а в 1915 г. им удалось продвинуться вперед на территорию России.

Операция началась 4 (17) августа наступлением 1-й русской армии, в ходе которого у Гумбиннена было нанесено поражение противнику. Германское командование приняло решение об оставлении Восточной Пруссии. Однако вместо развития операции и завершения разгрома немецких войск генералом Ренненкампфом был дан приказ об отходе русских частей. В этих условиях немцы изменили свои планы и атаковали 2-ю армию генерала Самсонова. Неудовлетворительное руководство Северо-Западным фронтом (главнокомандующий генерал Я.Г.Жилинский) и бездействие генерала Ренненкампфа привели в итоге к поражению русских войск, гибели и пленению 50 тыс. солдат (погиб и генерал Самсонов) и отходу русских частей из Восточной Пруссии. В то же время немцы вынуждены были перебросить из Франции на русский фронт 2 армейских корпуса и 1 кавалерийскую дивизию, что обеспечило победу французов в битве на Марне и спасло Париж от сдачи немцам.

Я выбрал эту тему, потому что я приехал из-за рубежа и мне стало интересна история об операции на территории современной Калининградской области. В Калининградской области проходили одни из самых кровавых сражений за всю историю. Освобождение Кенигсберга (нынешнего Калининграда) осуществилось ценой многих человеческих жизней. Первая Восточно-Прусская операция была не самой удачной для русской армии.

восточный прусский операция поражение

Начало Восточно-Прусской операции

В Северо-Западный фронт (командующий -- генерал Я. Г. Жилинский) входили 1-я армия (командующий -- генерал П. К. Ренненкампф), развёрнутая к востоку от Восточной Пруссии (Неманская), и 2-я армия (командующий -- генерал А.В. Самсонов), дислоцированная к югу от Восточной Пруссии (Наревская). В 1-ю армию входили 6,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий при 492 орудиях, во 2-ю армию -- 12,5 пехотных и 3 кавалерийских дивизии при 720 орудиях. Всего в двух армиях было более 250 тысяч бойцов.

Поражение русской 2-й армии в Восточной Пруссии

На левом фланге 2-й армии 13(26) августа I корпус Франсуа с частью ХХ корпуса и ландвером нанёс удар по I корпусу генерала Артамонова и отбросил его к югу от Сольдау. XXIII корпус генерала Кондратовича понёс потери и отступил на Нейденбург. Самсонов получил от Артамонова неверную информацию о ситуации и запланировал на 15(28) августа удар силами XIII корпуса генерала Клюева и XV корпуса генерала Мартоса во фланг западной германской группировки. Для руководства боем Самсонов с оперативной частью штаба армии утром 15(28) августа прибыл в штаб XV корпуса. В результате была потеряна связь со штабом фронта и фланговыми корпусами, а управление армией -- дезорганизовано. Приказ штаба фронта об отводе корпусов 2-й армии на линию Ортельсбург-Млава до войск не дошел. Утром 15(28) августа Мартос предложил Самсонову немедленно начать отвод центральных корпусов, но Самсонов колебался до вечера.

15(28) августа штаб фронта приказал 1-й армии двинуть вперёд левофланговые корпуса и кавалерию для оказания помощи 2-й армии, но уже вечером 16(29) августа наступление было остановлено. Жилинский счёл, что 2-я армия согласно его приказу уже отошла к границе. В результате к моменту гибели корпусов 2-й армии пехота Ренненкампфа находилась от них на расстоянии около 60 км, а кавалерия -- 50 км.

16(29) августа отступление пяти русских дивизий проходило под растущим давлением продвинувшихся на флангах I корпуса Франсуа и I резервного корпуса Белова. В отдельных боях германские части были отбиты, но в целом русское отступление приняло беспорядочный характер, а около 30 тысяч человек при 200 орудиях были окружены в районе Комусинского леса. В ночь на 17(30) августа генерал Самсонов застрелился. Генерал Мартос был взят в плен, генерал Клюев пытался вывести войска из окружения тремя колоннами, но две колонны были разбиты, и Клюев отдал приказ о сдаче в плен.

Таким образом, были разбиты или уничтожены пять корпусов 2-й армии, захвачено около 70 тысяч пленных, 330 орудий. Убиты 10 генералов, 13 взяты в плен. По немецким оценкам, их потери составили 13 тысяч человек. В западной историографии это сражение известно как Битва при Танненберге.

Поражение русской 1-й армии в Восточной Пруссии

В свою очередь, Ренненкампф сосредоточил главные силы на севере напротив Кенигсберга, прикрыв Летцен одной дивизией. На Нареве Ставка переформировала 2-ю армию. Юго-восточнее Мазурских озёр в полосе между 2-й и 1-й армиями была сформирована 10-я армия.

25-27 августа (7-9 сентября) обходная германская колонна беспрепятственно прошла озёрные дефиле и отбросила 43 дивизию. Ренненкампф перебросил на левый фланг из центра две пехотных и три кавалерийских дивизии и с севера 20 корпус, а затем начал отводить на восток всю армию. Когда 10 сентября обходная колонна пошла на север, угроза окружения уже миновала.

Русские войска по-прежнему действовали разрозненно. В ответ на попытку Жилинского 27 августа (9 сентября) нанести контрудар XXII корпусом 10-й армии во фланг и тыл обходной колонне командир корпуса генерал Бринкен отказался выполнять приказ. Конный корпус Хана Нахичеванского действовал пассивно, хотя и находился на фланге германских дивизий.

Отход 1-й армии прикрывали в основном II и XX корпуса, которые в арьергардных боях понесли наибольшие потери. К 1(14) сентября 1-я армия отошла к Среднему Неману, потеряв около 80 тысяч человек и 180 орудий (за всю операцию около 100 тысяч человек). Германцы оценили свои потери в 14 тысяч человек. Хотя 1-й армии было нанесено поражение, германский план её окружения и уничтожения не удался благодаря своевременному решению Ренненкампфа об отступлении и упорству арьергардных корпусов. Армия была выдавлена из Восточной Пруссии.

По директиве Северо-Западного фронта от 3(16) сентября 1-я армия заняла оборону на Немане, а 2-я -- на Нареве, то есть там же, где они располагались до начала операции. Общие потери фронта составили, по разным источникам, от 150 до более 200 тысяч человек и около 500 орудий. Большие потери кадрового, особенно офицерского состава сказались на боеспособности русской армии. 3(16) сентября генерал Жилинский был уволен с поста командующего Северо-Западным фронтом, и на его место назначен генерал Н. В. Рузский.

Германские потери, по разным данным, составили от 40 до 50 тысяч человек.

Переброска двух корпусов с Западного фронта в Восточную Пруссию несколько ослабила германскую армию перед битвой на Марне.

Тактический успех Германии в Восточной Пруссии, за счёт переброски войск с Западного фронта, обернулся в связи с провалом операции против Франции поражением стратегическим. Германия была вынуждена вести затяжную войну на два фронта, которую у неё не было шансов выиграть.

Германские потери составили 3 847 убитыми, 6 965 пропавшими без вести, 20 376 ранеными, 23 168 больными

Восточно-Прусская операция 1914 года: объект дискуссий

Предметом полемики вокруг Восточно-Прусской операции стали: а) сроки её проведения; б) её влияние на Западный ТВД; в) вина за разгром 2-й армии; г) уровень полководческого искусства германского командования.

Мифологема о неподготовленной русской армии, брошенной в Восточную Пруссию под давлением проигравших Пограничное сражение французов, и о том, что эта жертва спасла Париж на Марне, опровергается фактами предварительной подготовки операции в течение двух лет, хронологией событий (Пограничное сражение началось через неделю после директивы Ставки о вторжении) и масштабом переброски германских войск на восток. Были переброшены 4 пехотных дивизии из 77 (без ландвера) и одна кавдивизия из десяти.

В любом случае в интересах России было не ждать разгрома Франции и полномасштабного наступления Германии, а попытаться воспользоваться слабостью германской армии на востоке.

Если мифологема о спасительном для французов русском жертвоприношении призвана подсластить горечь тяжелого поражения, то мифологема о виновнике катастрофы 2-й армии призвана сузить круг виноватых, переложить ответственность с армии в целом на отдельную личность.

Командование Северо-Западного фронта проявило слабоволие в управлении армиями, соглашаясь с заведомо неверными решениями Ренненкампфа и Самсонова. Эпизод с отказом командира XXII корпуса генерала Бринкена выполнить приказ Жилинского о контрударе характерен для стиля отношений между командными инстанциями. Жилинский доложил об этом в Ставку, но генерал Бринкен продолжал командовать XXII корпусом до 1917 г.

Неизвестны мотивы решения Ставки о назначении генерала Самсонова. Ставка поставила на управление армией из пяти корпусов на направлении главного удара командующего Туркестанским ВО с опытом командования казачьей дивизией. Самсонов прибыл в армию за 4 дня до её выступления, не зная ни армии, ни её штаба, его приказы с самого начала удаляли 2-ю армию от 1-й, а затем фланговые корпуса от центральных. К 14(27) августа Самсонов практически потерял управление армией, не зная об отходе фланговых корпусов и посылая вперед центральные корпуса. Отбыв 15(28) августа в штаб XV корпуса, Самсонов бросил армию на произвол судьбы.

Слабым звеном русской армии оказались корпусные командиры. Неудовлетворительно командовали своими корпусами генералы Артамонов (I), Благовещенский (VI), Кондратович (XXIII), Епанчин (III), Бринкен (XXII), Хан Нахичеванский (кавкорпус). На этом фоне неподчинение генерала Франсуа приказам Притвица, а затем Гинденбурга и Людендорфа оправдывается хотя бы его инициативностью и достигнутыми результатами.

Как считают многие, Восточно-Прусская операция русской армии была одной из самых массовых поражений за всю историю России. Я считаю, что получили поражение только из-за конкуренции между армиями, не было сплоченности, слишком они торопились, не было точных координированных действий.

Поражение 1-й русской армии, под командованием генерала Ранненкампфа, была в том, что он был наивным, и не думал что его армию обойдут с южного фланга, когда они штурмовали северный фланг. Таким образом немцы решили ударить по южному флангу, где находился лишь один 2-й корпус и конница. Планировалось прорвать здесь фронт, выйти в тыл 1-й армии, оттеснить её к морю и болотам Нижнего Немана и там уничтожить. Людендорф направил три корпуса и две кавдивизии через озёрные дефиле на Летцен в обход русского южного фланга, а четыре корпуса -- севернее озёр.

1-я русская армия отступала. Отход 1-й армии прикрывали в основном 2-й и 20-й корпуса, которые в арьергардных боях сдержали превосходящие силы немцев. К 14 сентября 1-я армия отошла к Среднему Неману, потеряв около 15 тысяч человек (убитыми, ранеными и пленными) и 180 орудий (за всю операцию более 30 тысяч человек). Германские войска потеряли порядка 10 тысяч человек (за всю операцию 25 тысяч человек). Хотя 1-я армия и отошла, германский план её окружения и уничтожения не удался, благодаря своевременному решению Ренненкампфа об отступлении и упорству арьергардных корпусов. Армия была просто выдавлена из Восточной Пруссии.

Поражение 2-й русской армии, под командованием генерала Самсонова, была из-за того, что все дивизии и корпуса были сосредоточены на левом фланге, так как на правом фланге никого не было. Сасмсонов получил от Артамонова неверную информацию о ситуации и запланировал на 28 августа удар силами 13-го корпуса генерала Клюева и 15-го корпуса генерала Мартоса во фланг западной германской группировки. Была потеряна связь со штабом и утром 28 августа Мартос предложил Самсонову немедленно начать отвод центральных корпусов, но Самсонов колебался до вечера. Таким образом, потери 2-й армии составили 6 тыс. убитых, ранено около 20 тыс. (почти все попали в плен), пленных -- 30 тыс. (вместе с попавшими в плен ранеными -- 50 тыс.), захвачено 230 орудий. Убиты 10 генералов, 13 взяты в плен. Общие потери 2-й армии убитыми, ранеными и пленными -- 56 тысяч человек.

Немецкие потери, убитыми и ранеными составили 30 тысяч человек. В западной историографии это сражение известно как Битва при Танненберге. В боях 16--18 августа центральные (13-й и 15-й) корпуса, утратившие связь с соседями и друг с другом, были окружены и разгромлены. Самсонов, потеряв управление войсками, застрелился.

Восточно-Прусская операция имела для русских тяжелые последствия в тактическом и особенно в моральном плане. Это было их первое в истории столь крупное поражение в битвах с немцами. Однако выигранная немцами тактически, эта операция стратегически означала для них провал плана молниеносной войны. Для спасения Восточной Пруссии им пришлось перебросить немалые силы с Западного театра военных действий, где тогда решалась судьба всей войны. Это спасло Францию от разгрома и вынудило Германию втянуться в гибельную для нее борьбу на два фронта. Русские же, пополнив силы свежими резервами, вскоре вновь перешли в наступление в Восточной Пруссии

Восточно-Прусская операция (Сборник документов). М., 1939;

История первой мировой войны 1914-- 1918. Т. 1. М., 1975, с. 379;

Вержховский Д. В., Ляхов В. Ф. Первая мировая война 1914--1918 гг. Воен.-ист. очерк. М. 1964. с.265;

Зайончковский А. М. Мировая война 1914 -- 1918 гг. Изд. 3-е. Т. 1--2. М., 1938. с.270;

Коленковский А. К. Маневренный период первой мировой империалистической войны 1914 г. М., 1940. с.318

Таленский Н. А. Первая мировая война 1914 -- 1918 гг. М., 1944. с. 217

Подобные документы

Восточно-Прусская операция 1914, ее причины и направления, этапы реализации и результаты. Первое крупное поражение. Генерал Жилинский Я.Г., определение его места и значения в военных действиях данной операции. Киевская попытка, ее последствия для сторон.

контрольная работа [551,6 K], добавлен 09.05.2011

Причины неудачи Восточно-Прусской операции 1914 года. Нарастание внутреннего кризиса в России, состояние международной изоляции. Внешняя политика России перед Первой мировой войной. Анализ действий русской армии в ходе боевых действий 1914 года.

реферат [51,7 K], добавлен 19.02.2014

Россия как активная участница Первой мировой войны: основные причины, анализ результатов. Рассмотрение особенностей планирования военных действий. Общая характеристика Восточно-Прусской операции. Знакомство с этапами развития революционных событий.

курсовая работа [84,8 K], добавлен 19.10.2013

История белорусской наступательной операции "Багратион" (1944 год). Силы сторон на момент операции. Характеристика состояния советской и немецкой армий. Описание хода боевых действий. Потери Советского Союза и Германии. Оценка значимости операции.

презентация [3,3 M], добавлен 16.05.2016

Основные этапы развала русской армии до Февральской революции, его связь с крахом самодержавия. Взаимосвязь армии с российским обществом в годы первой мировой войны. Братание как вид протеста воюющих солдат против войны, его место в первой мировой.

Российская империя вступила в Первую мировую войну отчасти спонтанно и под воздействием внешнеполитических обстоятельств. Русское верховное командование, как это повелось в эпоху правления Николая II, не имело чёткого плана ведения войны. Ни сухопутные, ни военно-морские силы России, ни её экономика не были готовы к затяжному глобальному геополитическому конфликту.

Великий князь Николай Николаевич (Младший). В период с 2 августа 1914 по 5 сентября 1915 гг. занимал должность Верховного Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской Империи.

Великий князь Николай Николаевич (Младший). В период с 2 августа 1914 по 5 сентября 1915 гг. занимал должность Верховного Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской Империи.

Со стороны Российской империи для вторжения в пределы Восточной Пруссии к началу боевых действий были сосредоточены войска Северо-Западного фронта (командующий генерал от кавалерии Я. Г. Жилинский). Ему подчинялись две кадровые и полноценные армии.

1-ю армию (6,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий, 492 орудия) возглавлял генерал от кавалерии П. К. Ренненкампф. 2-й армией (11,5 пехотных и 3 кавалерийские дивизии, 720 орудий) командовал генерал от кавалерии А. В. Самсонов. Всего для наступления в Восточной Пруссии российская сторона привлекала свыше 250 000 солдат и офицеров, 1140 орудий, 54 аэроплана.

Стратегия главнокомандующего базировалась на перенесении главного удара сразу же в Центральную Польшу, откуда был кратчайший путь в сердце Германии – к Берлину. Николай II не только не поддержал идеи своего дяди-главкома, но и не позволил ему назначить на ключевые военные посты грамотных и опытных боевых офицеров.

Более того, по настоянию союзников российский император приказал открыть боевые действия в Восточной Пруссии раньше намеченного срока. Дело в том, что Германия обрушила свой главный и сокрушительный удар на Западном фронте против французских, английских и бельгийских сил.

17 августа 1914 года после трёхдневного усиленного марша 3-й, 4-й и 20-й армейские корпуса 1-й армии Северо-Западного фронта начали переход германской границы. Части Ренненкампфа не успели завершить сосредоточение, фланги не имели надлежащего прикрытия, а тылы далеко отстали.

У Шталлупёнена (сегодня город Нестеров Калининградской области) подразделения 1-го немецкого армейского корпуса генерал-лейтенанта Г. фон Франсуа (18 700 человек при 120 орудиях) вступили во встречный бой с частями 20-го армейского корпуса (всего 42 000 человек при 150 орудиях). Германцам противостояли 25-я, 27-я и 29-я пехотные дивизии под командованием генерал-лейтенанта В. В. Смирнова, а также конница генерала от кавалерии хана А. Г. Нахичеванского.

В результате упорных боёв 18 августа 3-ий армейский корпус генерала от инфантерии Н. А. Епанчина взял Шталлупенен, потеряв при этом около 2000 человек убитыми и ранеными, 4466 пропавшими без вести и пленными, а также 12 пулемётов. Потери германской стороны составили 1282 человека убитыми и ранеными, до 500 пленными, а также 8 орудий и 2 пулемёта.

В тот же день 18 августа, исполняя директиву штаба Северо-Западного фронта, Ренненкампф попытался отрезать немецкие части от Кёнигсберга и охватить левый фланг противника. Для этого были задействованы две гвардейские кавалерийские дивизии (70 эскадронов) из Конного корпуса хана Нахичеванского при 48 орудиях.

В битве при селении Каушен спешенные российские всадники-гвардейцы долго, бездарно и безуспешно атаковали германские позиции, защищаемые всего 6 батальонами ландверной пехоты и 16 орудиями. Только решительный натиск Лейб-гвардии конного полка позволил россиянам захватить Каушен. Решающую атаку возглавил эскадрон ротмистра П. И. Врангеля – будущего лидера Белогвардейского движения России. Потери Конного корпуса составили 46 офицеров и 329 нижних чинов, потери немецкой стороны достигли 1200 человек.

После этого хан Нахичеванский, никого не поставив в известность, отвёл свой корпус далеко в тыл, обнажив правое крыло 1-й русской армии. Этой преступной глупостью или трусостью решил воспользоваться фон Притвиц. Он намеревался обрушиться на части правого фланга армии Ренненкампфа.

Максимилиан фон Притвиц (полное имя при рождении – Максимилиан Вильгельм Густав Морвиц фон Притвиц-унд-Гаффрон).

Максимилиан фон Притвиц (полное имя при рождении – Максимилиан Вильгельм Густав Морвиц фон Притвиц-унд-Гаффрон).

20 августа под Гумбиненом (сегодня город Гусев Калининградской области) 1-й и 17-й (генерал от кавалерии А. фон Макензен) германские армейские корпуса внезапно обрушились на 3-й и 20-й русские армейские корпуса. Шесть германских дивизий – пять пехотных и одна кавалерийская насчитывали 84 180 человек (74 400 штыков и 9780 сабель) при 452 орудиях и 224 пулемётах. Противостоящие им российские части были гораздо слабее – до 73 000 человек (63 800 штыков и 9150 сабель) при 380 лёгких орудиях и 252 пулемётах.

Атаковавший южнее Гумбинена корпус фон Макензена был остановлен силами 25-й, 27-й и 40-й русских пехотных дивизий. Солдаты 17-го германского армейского корпуса, не выдержав плотного прицельного огня, обратились в бегство за реку Ангерапп, бросив 15 орудий и 13 пулемётов. Если бы хан Нахичеванский использовал свою конницу для преследования бегущего врага, то поражение полков фон Макензена было бы полным.

Одновременно с этими событиями развернулись бои у городка Гольдап (сегодня польский город Голдап), что в 33 км к югу Гумбинена. Части 1-го германского резервного корпуса генерала фон Белова были успешно отражены частями 4-го российского армейского корпуса (1-я кавалерийская и 30-я пехотная дивизии, а также 5-я стрелковая бригада). Ренненкампф мог достигнуть и большего успеха, если бы организовал надлежащее преследование, поскольку фон Притвиц совершено растерялся после двойной неудачи.

Общие потери российской стороны в двойной битве при Гумбинене и Гольдапе убитыми ранеными, пропавшими без вести, пленными составили порядка 18 840 человек. Кроме того, были потеряны 12 орудий, 40 пулемётов, а также утрачено знамя 110-го Камского пехотного полка. Общий урон германской стороны превысил 14 600 солдат и офицеров. Трофеями россиян стали 12 орудий и 13 пулемётов.

Пауль фон Гинденбург (полное имя при рождении – Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург).

Пауль фон Гинденбург (полное имя при рождении – Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург).

Армия Ренненкампфа вяло и крайне медленно двигалась к Кёнигсбергу. В свою очередь части Самсонова столь же безынициативно зачищали правобережья реки Нарев. В это время фон Гинденбург и его новый начальник штаба – генерал Э. фон Людендорф быстро разработали и воплотили в жизнь эффективный план разгрома главных русских сил в Восточной Пруссии.

На первом этапе битвы при Танненберге в распоряжении фон Гинденбурга имелись следующие силы: 153 000 человек при 728 орудиях и 296 пулемётах. Под началом Самсонова было до 120 000 солдат и офицеров при 612 орудиях и 384 пулемётах.

26 августа 1-я русская армия двинулась вперёд к Кёнигсбергу, считая, что враг разбит и практически не ведя разведки. Ренненкампф продвинулся в сторону Кёнигсберга на 50 километров. В это же время массированной внезапной атаке подверглись передовые части 2-й русской армии.

На левом крыле у Сольдау 1-й русский армейский корпус был атакован 1-ым и 20-ым германскими корпусами. На правом фланге (при Гросс-Бессау) 6-й армейский корпус генерала от инфантерии А. А. Благовещенского подвергся атакам германских корпусов (1-го резервного и 17-го армейского). 27 августа командующий Северо-Западным фронтом приказал командующему генералу Ренненкампфу оказать содействие частям 2-й армии, направив на помощь Самсонову 2-й и 4-й армейские корпуса.

К моменту прибытия подкреплений 6-й армейский корпус был практически полностью разбит. Только погибшими корпус потерял 73 офицера и 5293 нижних чина, а на поле боя были оставлены 16 орудий и 18 пулемётов. Благовещенский позорно бежал в тыл.

Два дня передовые и тыловые подразделения 2-й армии сражались на своих позициях, не получая из штаба никаких дополнительных корректирующих распоряжений и приказаний. 28 августа генерал Самсонов отдал запоздалый приказ отступать. К тому моменту управление корпусами посредством связи было потеряно. Командование фронта и армии полностью потеряло управление окружёнными корпусами.

29 августа 1-й германский армейский корпус зашёл в тыл армии Самсонова, захватив Найденбург, таким образом, полностью замкнув кольцо окружения. Находившийся рядом Ренненкампф даже и не подумал прийти на помощь соседу, неоднократно просившего подкреплений и содействия. Попавшие в окружение русские корпуса подверглись жесточайшему и методичному истреблению, потеряв управление и способность к организованному сопротивлению. Генерал Самсонов застрелился. Только на исходе 31 августа остатки 2-й русской армии откатились обратно за Нарев.

Войска Самсонова потеряли неделю боёв свыше 57 000 человек (6739 убитыми, 20 500 ранеными, около 30 000 пленными, среди них 15 генералов и 1830 прочих офицеров). Трофеями фон Гинденбурга стали 350 орудий и 13 знамён. Потери немецкой стороны составили 13 057 солдат и офицеров (1890 убитыми, 6579 ранеными, 4588 пропавшими без вести и пленными), а также 16 орудий.

В первые дни россиянами были потеряны города Гольдап и Лык, после этого Ренненкампф отдал приказ на отход. 3-й, 4-й и 17-й русские армейские корпуса сумели оторваться от противника, а 2-й и 20-й корпуса увязли в тяжёлых боях. Сражавшиеся в арьергарде три русские пехотные дивизии при 120 орудиях противостояли шести германским при 270 орудиях.

Провальное наступление 1-й и 2-й армий Северо-Западного фронта в Восточной Пруссии обошлось российской стороне (по далеко не окончательным подсчётам) в 245 000 человек, из которых около 135 000 оказались в немецком плену. Части генералов Ренненкампфа и Самсонова на полях сражений утратили 352 пулемёта, 462 орудия, а также 19 знамён, 9 из которых стали немецкими трофеями. Авиация СЗФ лишилась 10 аэропланов.

По справедливому замечанию военных историков главной причиной неудач русских армий стала пассивность и бездарность большей части высшего офицерского состава. Также не последнюю отрицательную роль сыграли инертность и крайняя нерешительность командующих, отсутствие чёткого и грамотного руководства частями. Как всегда, оказали своё влияние недооценка сил противника, плохо налаженные коммуникации, некачественная связь, неудовлетворительная деятельность разведки всех уровней.

16 сентября генерал Жилинский был уволен со своей должности. Новым командующим СЗФ стал генерал от инфантерии Н. В. Рузский. Во второй половине сентября 1914 года войска Северо-Западного фронта, оказались на тех же позициях, что и до начала войны. Взамен погибших кадровых дивизий, армии фронта получили в качестве пополнения лишь несколько резервных частей.

Всем, кто дочитал эту статью, большое спасибо! Отдельная благодарность всем, кто оценил изложенный материал! Если Вы хотите изложить свою точку зрения, дополнить или опровергнуть представленную информацию, воспользуйтесь комментариями. Если Вам понравилась статья, и Вы интересуетесь данной тематикой, а также всем, что связано с военной историей, то подписывайтесь на мой канал! Всем удачи, здоровья и отличного настроения!

Читайте также: