Последствия церковного раскола доклад

Обновлено: 28.06.2024

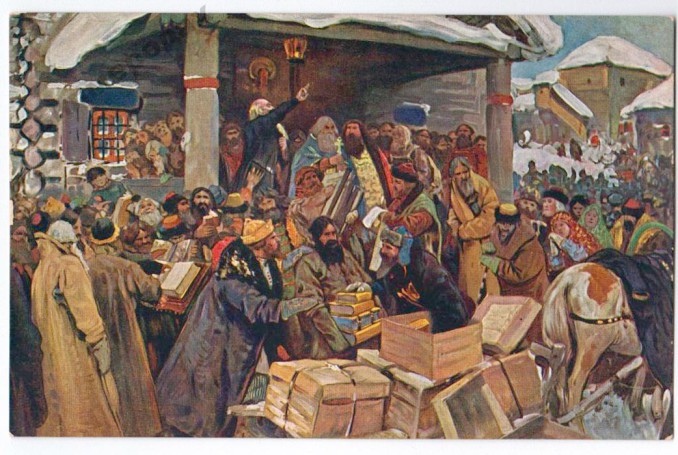

Раскол Русской церкви – это раскол в Русской православной церкви, произошедший после церковной реформы патриарха Никона в 1653-1656 гг.

Предыстория

В XVII в. состояние Русской православной церкви требовало изменений, и Алексей Михайлович это понимал. Необходимость реформ была вызвана несколькими причинами:

- социальный кризис, вызванный стремлением власти ограничить растущие права и привилегии церкви;

- духовный кризис, выражавшийся в низком уровне профессионализма большинства духовенства, их распущенности и безответственности, что особенно ярко проявлялось среди низших слоев в церковной иерархии;

- внешнеполитические интересы России, которые заключали в себе идею наследования Византии как в вопросах веры, так и территорий, для чего надо было привести русские религиозные традиции в соответствие с греческими.

Хоть на Русь христианство и пришло из Византии, вследствие чего все обряды были общими и совершались по одной традиции, за несколько столетий церковные обычаи России значительно изменились, причем отличались они и от западных, и от восточных христианских обрядов. Изменялись обряды из-за отсутствия определенной догматики по некоторым вопросам, также большую роль в этом играли неоднократные переводы и переписи богослужебных книг, что приводило к путанице понятий и искажениям текстов. К XVII в. в Русской православной церкви было принято:

Церковная реформа

Для проведения реформ Алексей Михайлович выбрал патриарха Никона, которые начал внедрять свои идеи, которые он сформулировал еще будучи в кружке ревнителей благочестия. Никон с 1653 г. начинает проводить политику изменения церковной структуры. Главными мероприятиями его реформы были:

Готовые работы на аналогичную тему

Первый пункт вызвал больше всего споров и возмущений, а многие верующие просто отказывались следовать этим нововведениям, и их стали называть раскольниками или старообрядцами. Это стало одним из важнейших последствий реформы, потому что все православное сообщество России после этого разделилось на тех, кто принял новую реформу, и тех, кто отказался это сделать.

Старообрядцы

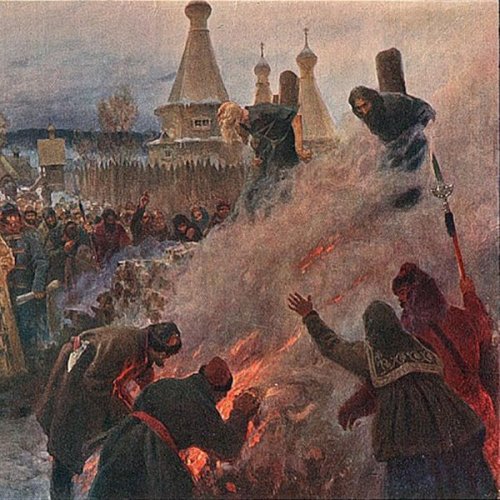

В 1656 г. на поместном соборе Русской церкви все, кто продолжал совершать крестное знамение двумя пальцами, были преданы проклятию, отлучены от церкви и объявлены еретиками. В это время движение старообрядцев начинает неким образом оформляться и у него появляются лидеры, среди которых выделяется протопоп Авакуум. Он яростно сопротивлялся реформе, за что был сослан властями на 11 лет, а затем публично сожжен. В 1667 г. на Большом Московском соборе раскольники были вновь объявлены еретиками. Тогда страна оказывается на грани религиозной войны. В 1668 г. восстает Соловецкий монастырь, где монахи отказываются перенимать нововведения в церковные службы, после чего у монастыря конфискуют все владения. Царские войска долгое время осаждают монастырь, в результате чего берут его в 1676 г., в результате чего было убито и казнено около 400 защитников монастыря.

Только в 1716 г. Петр I издал указ, по которому старообрядцы могли спокойно и легально жить, но должны были уплачивать двойной налог.

Итоги

Раскол и появление старообрядцев были главным, но не единственным показателем потери влияния Русской церкви на народ. В этот период уже проявляются тенденции стремления населения к некому отделению от церкви (пропуск служб, отказ от говения и пр.), обусловленные социально-экономическим развитием.

Новшества в духовной и культурной жизни населения проявлялись в разных областях. В сфере общественной мысли получают распространение новые воззрения, которые не касались религиозных вопросов – были заложены основы политической идеологии абсолютизма, намечена программа преобразований.

Появляется также литература, в которой критикуется церковь, что раньше было просто немыслимо.

Таким образом, события, которые следовали за реформой 1653-1656 гг., продемонстрировали, что церковная власть стала большим препятствием на пути прогресса. Она мешала сближению России с западными странами и восприятию их опыта. Последствия раскола были неоднозначными. С одной стороны, церковная реформа способствовала совершенствованию церковной системы, ее унификации, а также приблизила ее к общемировым стандартам, что укрепило положение России на мировой арене и улучшило религиозные связи с другими государствами. С другой стороны, произошло разделение православного общества на две части - сторонников и противников реформы. Это чуть не ввергло страну в состояние религиозной войны, а также способствовало социальному кризису и изменению структуры общества. Также раскол показал неспособность церкви идти на компромиссы и воспринимать желания народа, что показали жестокие методы внедрения положений этой реформы.

История русской Церкви неразрывно связана с историей России. Любое кризисное время так или иначе сказывалось на положении Церкви. Одно из самых тяжелых времён в истории России – Смутное время – естественно также не могло не сказаться и на ее положении. Брожение в умах, вызванное Смутным временем, привело к расколу общества, что закончилось расколом Церкви.

Совсем недавно была предложена иная трактовка начального периода раскола. Американский историк Георг Михельс, проанализировав ранние источники старообрядчества, пришел к выводу, что церковная реформа поначалу не вызвала широкого протеста в народной среде и что русское общество в массе своей оставалось равнодушным к изменениям в богослужебном чине и к правке литургических книг. Против Никона выступала только небольшая группа лиц, не оказавшая заметного влияния на современников .

В переломные моменты Российской истории принято искать корни происходящего в ее далеком прошлом. Поэтому обращение к таким периодам как период церковного раскола представляется особенно важным и актуальным.

Особенно это важно с учетом того, что в литературе практически не рассматриваются культурологические аспекты церковного раскола. Одной из немногих таких работ является глава в книге И.Н. Ионова , посвященная этим аспектам.

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО РАСКОЛА

1.1. НАЧАЛО РАСКОЛА

Следует помнить, что житие Аввакума, указывающее на начало церковных преобразований, является поздним источником, поэтому содержащиеся в нем сведения нуждаются в проверке. Как показало исследование Н.С. Демковой, протопоп написал свою автобиографию в пустозерской тюрьме в начале 1670-х гг. События двадцатилетней давности отразились в нем не вполне достоверно. Чтобы добраться до истины, необходимо обратиться к ранним источникам по истории раскола. Среди них наиболее важными являются письма протопопов Аввакума и Ивана Неронова 1653-1654 гг., написанные по следам событий.

Разногласия между патриархом и ревнителями стали назревать вскоре после начала патриаршества Никона. В отличие от своего предшественника, патриарха Иосифа, новый глава Церкви получил от царя широкие полномочия. Теперь все важнейшие решения, касавшиеся церковных вопросов, стали приниматься по прямому указанию патриарха.

На следующем заседании собора Неронов обвинил патриарха в злоупотреблении властью. В середине июля 1653 г. Неронов был арестован и заключен в Новоспасский, а затем в Симонов монастырь. 13 августа протопопа сослали на Кубенское озеро, где его должны были содержать под строгим надзором в Спасо-Каменном монастыре . Братия Казанского собора подала царю челобитную в защиту Неронова, которую написали костромской протопоп Даниил и юрьевецкий протопоп Аввакум, но Алексей Михайлович передал ее патриарху, предоставив ему самому разобраться в этом деле.

1.2. ПРОТОПОП АВВАКУМ И ПАТРИАРХ НИКОН КАК ГЛАВНЫЕ ФИГУРЫ РАСКОЛА

Но как в таком случае оценивать житие Аввакума, единственный источник, где говорится, что ревнители пострадали именно за то, что выступили против исправления обрядов? Вспомним те условия, при которых был создан этот замечательный литературный памятник. Н.С. Демкова, изучившая литературную историю жития, обратила внимание, что хронологические указания протопопа очень часто бывают неточными . Исследовательница установила следующую последовательность работы Аввакума: в 1664-1669 гг. были написаны автобиографические письма и послания протопопа, в 1669-1672 гг. составлена первоначальная редакция жития, наконец, в 1672 г. в пустозерской ссылке была создана новая редакция жития с преобладанием эпизодов-новелл, впоследствии разошедшаяся во множестве списков .

Соотнесем эти даты с биографией Аввакума. Протопоп был сослан в Сибирь через месяц после своего ареста, т.е. вскоре после 15 сентября 1653 г. В Сибири он пробыл 10 лет и вернулся в Москву только весной 1664 г. Однако в столице Аввакум находился всего несколько месяцев. Уже 29 августа 1664 г. он был отправлен в новую ссылку, в Мезень . За кратковременное пребывание в Москве он сблизился со своими единомышленниками, с которыми впоследствии состоял в переписке. В числе их был игумен Златоустовского монастыря Феоктист, один из ближайших сподвижников Неронова. Феоктист выполнял при Неронове обязанности личного секретаря . Постепенно в руках игумена Феоктиста сосредоточился целый архив документов, в частности, письма протопопов Логгина и Аввакума, переданные ему царским духовником Стефаном Вонифатьевым. В начале 1666 г. этот архив был конфискован властями, а сам Феоктист арестован . Когда Аввакум находился в Москве, он вполне мог ознакомиться с архивом игумена Феоктиста и на основании документов набросать автобиографические заметки.

Однако в письмах из архива игумена Феоктиста и в житии Аввакума события, связанные с опалой членов кружка ревнителей благочестия, изложены по-разному. Ранние источники излагают события 1653-1654 гг. несколько иначе, чем это делал Аввакум много лет спустя. В них ничего не говорится ни о памяти патриарха Никона, ни об обрядовых новшествах. Если эта память - не плод воображения Аввакума, то почему она сразу же не вызвала резкой критики со стороны ревнителей? Подозревать протопопа в умышленном искажении событий оснований нет, однако можно предположить, что он путал их последовательность. По всей видимости, память Никона была разослана не в 1653, а в 1654 г.

2. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕРКОВНОГО РАСКОЛА

2.1. НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ СТАРООБРЯДЧЕСТВА.

Как уже было сказано ранее работ, рассматривающих культурологические аспекты старообрядчества практически не существует. Одним из немногих таких исследований является упомянутая работа Ионова. В данной части работы сделана попытка проанализировать основные идеи, высказываемые в данной работе.

2.2. РОЛЬ СТАРООБРЯДЦЕВ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поэтому не удивительно, что как отмечает Ионов «скиты старообрядцев, такие как Выгорецкое общежительство, принадлежавшее к поморскому согласию, только на первых порах строились на основе чисто демократических и уравнительных принципов. Равенство верующих было там реальностью лишь в конце XVII в., когда существовало верховенство общего собрания верующих во всех делах общины, администрация же только исполняла его решения. Однако уже в начале XVIII в. трудолюбие старообрядцев-поморцев позволило им создать на русском Севере, в трудных климатических условиях, процветающее хозяйство: ремесленные мастерские и кирпичные заводы. Все это были крупные предприятия, расположенные в двух-четырехэтажных зданиях. О масштабах ведения старообрядцами сельского хозяйства говорит наличие у них 15 амбаров, четырех конных и четырех скотных дворов. Торговля осуществлялась через особый гостиный двор.

То, что предпринимательство развивалось именно в среде старообрядцев свидетельствует лишний раз о том, что для них главным в расколе были совсем не духовные причины. Как было сказано выше, учение Православной церкви отрицательно относилось к богатству. Для предпринимательства же именно стремление к богатству является главной целью, что во многом препятствовало развитию предпринимательских отношений в России. Раскол же привлек в ряды старообрядцев тех, кто стремился к богатству, они в результате стали играть главную роль в старообрядческих общинах.

При этом, следует отметить, что, как было сказано выше, несмотря на разногласия с официальной церковью, многие старообрядцы сохраняли верность идеалам Православия. В Москве старообрядцы создали Преображенскую общину которая помогала беглым крепостным крестьянам, посадским людям, приписанным к другим городам, беглым солдатам вопреки закону утвердиться в Москве. Она помогала горожанам, пострадавшим от пожаров и эпидемий. Это привлекало на предприятия, созданные членами общины, рабочую силу.

Однако это не могло не привести к новому расколу в среде старообрядцев. Борьба между богатыми и бедными старообрядцами Преображенской общины завершилась в 1816 г. победой бедноты и уходом богачей в Монинскую общину, принадлежавшую к поморскому согласию, признававшему власть правительства и гражданский брак.

Об их нравственном облике говорит хотя бы сцена в соборе при снятии протопопа Логгина, который по снятии с него однорядки и кафтана с бранью плевал в алтарь в глаза Никону и, сорвав с себя рубашку, бросил ее в лицо патриарху. Многие люди старались вдуматься в суть дела, чтобы найти для своей совести точку опоры, которой не давали пастыри. Такое поведение, такое отношение к алтарю для православного, а тем более для священнослужителя недопустимо. Раскольники объявляли себя ревнителями старины, Православия, а их отношение к самому Православию было совсем не соответствующим их заявлениям. Начавшиеся в 80-х годах XVII в. массовые самосожжения являются лишним доказательством этого. В православии самоубийство (по любым причинам) является смертельным грехом, самоубийц запрещено даже отпевать. Ни один православный человек не пошел бы на самосожжение не при каких обстоятельствах. Это показывает, что акты самосожжения провоцировались лидерами раскольников, а людьми, которые в этих актах участвовали, просто манипулировали в своих интересах лидеры раскольников.

О том, что обрядовая сторона не была главной причиной раскола говорит и то, что Русские Соборы епископов 1665 и 1666 гг. единогласно постановили принять новый обряд без осуждения старого и разрешили тем, кто придерживается старого обряда, спокойно и дальше служить по нему, только без шума и рекламы и без осуждения новообрядцев. Но, конечно, такие фанатики, как протопоп Аввакум, не могли с этим смириться. Они проклинают за своими службами новый обряд, фактически осуждают царя и весь епископат, принявший этот обряд.

Более того, церковная буря далеко не захватила всего русского церковного общества. Раскол начался среди русского духовенства, и борьба в первое время шла собственно между русской правящей иерархией и той частью церковного общества, которая была увлечена оппозицией против обрядовых новшеств Никона. Единодушие здесь устанавливалось лишь по мере того, как церковный спор передвигался с обрядовой почвы на каноническую, превращался в вопрос о противлении паствы законным пастырям. Непослушание церковноначалию также является лишним доказательством истинных побуждений раскольников.

Однако сказанное не означает, что все раскольники были такими как их лидеры. Многие искренне верили в то, что исправление богослужебных книг является отступлением от Православия, поэтому они сохраняли верность каннам Православия, но противились действия церковноначалия. Такое сочетание с одной стороны алчных и властолюбивых лидеров раскольников, с одной стороны, и православного по своей сути большинства раскольников, с другой, стало благодатной почвой для развития предпринимательства. Лидеры раскольников в стремлении к наживе стали все более активно включаться в предпринимательскую деятельность, а большинство раскольников позволяло сохранять формировать нравственную основу русского предпринимательства. Но тем не менее стремление к наживе, к богатству было несовместимо с представлениями большинства простых раскольников об основах Православного вероучения. Результатом стал постепенное размежевание предпринимателей и старообрядцев.

Более того, после того, как Соборы признали, что обрядовая сторона не имеет большого значения, и разрешили старообрядцам соблюдать старые обряды, большое количество раскольников вернулось в лоно Православной церкви. В рядах же самих старообрядцев оставались, только фанатики, противники обрядов, введенных реформой патриарха Никона. В результате старообрядчество, которое стало мощным катализатором для развития предпринимательства, стало его (и не только его) тормозом.

Так как в церковном кризисе ссора царя с патриархом неуловимыми узами сплелась с церковной смутой, то ее действие на политическое значение духовенства можно признать косвенной услугой раскола западному влиянию. Раскол оказал ему и более прямую услугу, ослабив действие другого препятствия, которое мешало реформе Петра, совершавшейся под этим влиянием. Подозрительное отношение к Западу распространено было во всем русском обществе и даже в руководящих кругах его, особенно легко поддававшихся западному влиянию, родная старина еще не утратила своего обаяния. Это замедляло преобразовательное движение, ослабляло энергию нововводителей. Руководители преобразовательного движения, еще колебавшиеся между родной стариной и Западом, теперь с облегченной совестью решительнее и смелее пошли своей дорогой.

Особенно сильное действие в этом направлении оказал раскол на самого преобразователя. В 1682 г. вскоре после избрания Петра в цари, старообрядцы повторили свое мятежное движение во имя старины (спор в Грановитой палате 5 июля). Это движение, как впечатление детства на всю жизнь врезалось в душу Петра и неразрывно связало в его сознании представления о родной старине, расколе и мятеже: старина - это раскол; раскол - это мятеж; следовательно, старина - это мятеж. Понятно, в какое отношение к старине ставила преобразователя такая связь представлений.

Раскол в Русской православной церкви произошел в 17 веке, а начался он в Москве в 1650 годах. Он имеет тесную связь с реформами, проводимыми патриархом Никоном. Реформы были направлены на то, чтобы внести в богослужебные книги, печатавшиеся в Москве, и в часть обрядов изменения. Цель этих изменений – унификация с греческими канонами.

Реформы церкви в 17 веке

Осуществление реформ происходило при участии царя Алексея Михайловича и при его поддержке. А также при поддержке некоторых других патриархов из православных. Реформирование было подтверждено постановлениями, принятыми рядом соборов. Они проходили в Москве в период с 1650 по 1680 годы.

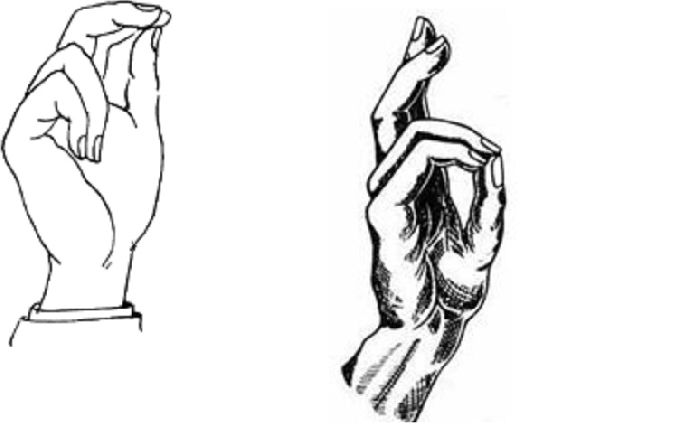

У реформ появились противники, которые позже стали называться старообрядцами. Их на Московских соборах 1656 и 1666 года и на Большом Московском соборе, состоявшемся в 1667 году, предали анафеме. Она коснулась тех, кто придерживался крестного знамения двумя перстами.

Эти события положили начало старообрядческому расколу в русской церкви. Появились группы старообрядцев, которые впоследствии были разделены на многочисленные согласия. Вследствие церковного реформирования, повлекшего за собой раскол церкви на Руси в 17 веке, наступило и противостояние внутри русского народа. Последствия его окончательно не преодолены и по сей день.

Причины проведения реформы

Прежде чем приступить к рассмотрению церковного раскола 17 века, следует изучить причины проведения реформы. Обсуждать необходимость реформы церковной жизни начали в 1640 годы.

Но при этом в вопросе выбора образца, в соответствии с которым нужно было вносить изменения, не было единства. Одними в качестве эталона предлагались древнерусские церковные книги, а другими – греческие.

В конечном итоге победа была одержана теми, кто ратовал за приведение церковных обрядов и книг в соответствие с канонами Византии. У этого выбора существует несколько причин.

Обоснование выбора греческих канонов

Среди них находятся следующие:

Для уяснения того, как проходил раскол русской православной церкви, следует рассмотреть основных участников процесса осуществления церковной реформы, приведшей к нему. Среди них выделяются царь Алексей Михайлович и патриарх Никон, которые были инициаторами церковной реформы 17-го века.

Алексей Михайлович Тишайший

Церковный раскол 17 века произошел в период правления Алексея Михайловича, который царствовал с 1645 по 1676 год. Это был правитель весьма активный, он внимательно вникал во все вопросы государственной жизни России.

Он позиционировал себя как истинно верующего, православного человека, и все церковные дела находились под его надзором. Несмотря на то что прозвище царя Алексея Михайловича было Тишайший, правил он в тревожное и неспокойное время, которое было омрачено множеством войн и прочих бедствий.

Патриарх Никон: влияние на царя

Церковный раскол в России неотделим от имени патриарха Никона. В миру он известен как Никита Минин. Годы его жизни – 1605-1681. Священнослужителем он стал по воле родителей и на этом поприще достиг больших высот. В 1643-м он получил значимую церковную должность, став игуменом в Кожеозерском монастыре, находившемся в Архангельской губернии.

В 1646 году Никон прибыл в Москву по делам монастыря, и его представили молодому в то время царю Алексею Михайловичу. Последнему было тогда 17 лет. Игумен настолько приглянулся юному государю, что он решил оставить его при дворе и назначил на должность архимандрита в Московский Новоспасский монастырь. Впоследствии, благодаря царскому расположению, Никон стал Новгородским митрополитом.

В 1651 году царь потребовал возвращения Никона в столицу, и с тех пор он стал влиять на Алексея Михайловича с еще большей силой. Пользуясь полным доверием правителя, церковник принимал активное участие в решении государственных дел.

Вершиной карьеры Никона было его восшествие на патриарший престол. Это произошло после ухода из жизни патриарха Иосифа в 1652 году. С этого момента и началась подготовка давно назревавшей церковной реформы.

Суть реформ патриарха Никона

Первое, на что была направлена деятельность новоявленного патриарха, - это редакция духовной литературы, которую нужно было согласовать с греческими канонами. Что касается даты церковного раскола, то ее относят к 1653 году, когда начали вводиться изменения в богослужебные каноны. Отсюда и пошло противостояние патриарха Никона и его приверженцев со сторонниками старых обрядов.

Далее рассмотрим суть реформ, приведших к расколу православной церкви. Она сводится к следующему:

Следует отметить, что именно реформы патриарха Никона привели к годам церковного раскола на Руси.

Жесткие методы и низложение Никона

В процессе церковного раскола значительная часть православных верующих отделилась от православной церкви и стала выступать против преобразований, внедряемых патриархом Никоном. Причиной во многом были жесткие методы Никона.

В 1660 году по велению Алексея Михайловича патриарх был низложен. Впоследствии он был лишен сана священника и сослан в Ферапонтов монастырь в Белозерске.

Отлучение старообрядцев от церкви

Но после отстранения Никона от патриаршества церковные реформы не были прекращены. В 1666 году церковным собором были утверждены новые обряды и изданы новые книги.

Они вменялись в качестве образцов всей православной церкви на Руси. По решению того же собора приверженцы старой веры были отлучены от церкви и приравнены к еретикам.

Причины раскола

Рассмотрим их более подробно.

Далее следует сказать несколько слов о лидере раскола церкви на Руси – протопопе Аввакуме.

Лидер старообрядцев

Церковный раскол в России неотделим от имени протопопа Аввакума Петрова, возглавлявшего движение старообрядцев. За то, что он был не согласен с реформами церкви, его сослали в Сибирь, где он пробыл долгие одиннадцать лет.

Несмотря на множество перенесенных тягот и невзгод, Аввакум не был сломлен и не отказался от старой веры. По решению одного из церковных соборов его заточили в земляную тюрьму, а затем сожгли заживо.

Деятельность староверов

Таим образом, никоновские реформы были отвергнуты значительным числом верующих, протест которых вылился в религиозную войну. Старообрядцев подвергали гонениям, правительство преследовало их, и они искали спасения в отдаленных уголках Государства российского. В ответ на церковную политику староверы устраивали массовые самосожжения, которые называли гарями.

Историческая литература нередко характеризует церковный раскол как отправную точку массовых народных волнений, время от времени охватывавших русские земли в 17-18 веках. В действительности старообрядцы снискали мощную поддержку у простых людей, вокруг них собирались те, кто был недоволен существующими в стране порядками.

Итоги раскола

Кратко их можно охарактеризовать следующим образом.

- Церковный раскол 17 века перерос в национальную трагедию. Русский народ разделился на оставшихся в лоне православной церкви, совершавших богослужение по новым канонам, и старообрядцев, которые придерживались дореформенных правил.

- Вследствие раскола было разрушено духовное единство русского народа. В первый раз в истории страны возникла вражда на религиозной почве.

- Установился приоритет над церковной властью власти светской. Процесс реформ был инициирован царским правительством и происходил при его полной поддержке. Это явилось началом перехода управления церковными делами государственными институтами. Завершение этого процесса произошло уже при Петре Первом, который упразднил патриаршество.

- Международное положение Российского государства и его связь со странами православного мира заметно укрепились.

- Движение старообрядцев повлияло на развитие русского искусства, внеся в него свой вклад. Были созданы духовные центры, своя иконописная школа, сохранились древнерусские традиции написания книг и знаменного пения.

В заключение рассмотрим изменение взглядов РПЦ на старообрядчество.

Эволюция отношения РПЦ к старообрдцам

Как уже было сказано выше, соборы 1656- и 1666 годов осудили сторонников "старых обрядов", назвав эти обряды неправославными и еретическими. Это осуждение окончательно санкционировал Большой московский собор 1667 года. На нем были одобрены реформы, проведенные патриархом Никоном, а все, не принявшие соборные решения, были преданы анафеме как еретики и непокорные Церкви.

Однако начиная с 1800 года употребление старых обрядов стало в той или иной мере допускаться Святейшим Синодом. В 1971 году состоялся поместный собор с целью избрания патриарха. На нем был рассмотрен вопрос о старообрядцах и принято следующее решение.

Было утверждено постановление Синода 1929 года, касающееся признания старых русских обрядов наравне с новыми. В 1974-м году аналогичное решение было принято и Русской православной церковью за рубежом. Но несмотря на это, молитвенное общение между какой бы то ни было масштабной церковной юрисдикцией старообрядцев и новообрядцев возобновлено не было.

В середине XVII в. отношения между церковью и властью в Московской державе осложнились. Происходило это в момент усиления самодержавия и нарастания общественной напряжённости. В этих условиях прошли преобразования православной церкви, которые привели к серьёзным изменениям в политической, духовной жизни российского общества и церковному расколу.

Причины и предпосылки

Разделение церкви произошло в 1650-х – 1660-х годах в ходе проведения церковной реформы, начатой патриархом Никоном. Причины раскола церкви на Руси в 17 веке можно разделить на несколько групп:

- социальный кризис,

- церковный кризис,

- духовный кризис,

- внешнеполитические интересы страны.

Социальный кризис был вызван стремлением власти ограничить права церкви. Она обладала значительными привилегиями по влиянию на политику и идеологию. Церковный кризис был порождён низким уровнем профессионализма духовенства, его распущенностью, различиями в обрядах, толкованием содержания священных книг. Духовный кризис – общество менялось, люди по-новому понимали свою роль и положение в социуме. Они ожидали, что и церковь будет соответствовать требованиям времени.

Рис. 1. Двоеперстие.

Интересы России во внешней политике также требовали преобразований. Московский царь хотел стать наследником византийских императоров как в делах веры, так и в их территориальных владениях. Чтобы осуществить желаемое, необходимо было привести обряды в единство с греческими образцами, принятыми на территориях православных земель, которые правитель стремился присоединить к России, или взять под её контроль.

Реформа и раскол

Раскол церкви на Руси в 17 веке начался с избрания Никона патриархом и начатой им церковной реформы. В 1653 г. во все московские церкви отправили документ о замене двоеперстного крестного знамения на троеперстное. Спешка, репрессивные методы Никона при проведении реформы вызывали протест населения и привели к расколу.

Рис. 2. Патриарх Никон.

В 1658 г. Никона выдворили из Москвы. Опалу вызвало и его властолюбие, и происки бояр. Преобразования продолжил сам царь. В соответствии с новейшими греческими образцами реформировали церковные обряды и богослужебные книги, которые в течение веков не менялись, а сохранялись в том виде, в котором получили их из Византии.

Читайте также: