Национальные костюмы нижегородской области доклад

Обновлено: 28.06.2024

Валькова Т.Р. Белякова А. С.

П.И. Мелъников-Печерский.

Во второй половине XIX - начале XX века нижегородский мужской костюм представлял собой смешение народной традиции и городской моды. В уездных городах губернии, а также в деревнях и сёлах, расположенных неподалёку от Нижнего Новгорода, домотканая одежда почти вышла из употребления. Праздничные и повседневные костюмы делали из фабричных тканей: шелка, плиса, бархата, сукна, миткаля, коленкора, кумача, китайки, ситца 3 , сатина. В местах, где продолжали жить земледелием и крестьянским трудом, по-прежнему носили одежду, сшитую из домашнего холста.

Самый главный предмет мужского русского костюма - рубаха. Мужские рубахи и 200 лет, и 500 лет тому назад кроились и шились по одному принципу - основное полотнище перегибалось пополам, и в центре его делалась горловина (такой крой называется туникообразным), под прямым углом к центральному полотнищу пришивались рукава. Длина рубахи, принцип кроя, наличие и расположение остальных деталей (клинья, боковые полотнища, ластовицы, воротник и подоплека 4 ) зависели уже от времени и места бытования рубахи. На нижегородской земле и будничные рубахи, сшитые из домашнего холста, и праздничные шёлковые продолжали шить по-старинному. Русские косоворотки - туникообразные рубахи с воротником-стоечкой и застёжкой на левой стороне груди. Считается, что косая застёжка (преимущественно на левую сторону) на русских мужских рубахах появилась в XV - XVI веках, а высокий (4 - 5 см) воротник-стоечка только в XIX веке. В это же время рубашки с застёжкой на правую сторону встречаются на нижегородской земле достаточно часто. В фондах НГИАМЗ хранится шёлковая рубашка второй половины XVIII века, поступившая в музей из ризницы Спасо-Преображенского собора. Длина рубашки приблизительно 1 м, застёжка - на правую сторону, воротник отсутствует. (Илл. 27) Также нам встречалась домотканая рубаха-голошейка с разрезом на правую сторону из южных уездов Нижегородской губернии. (Илл. 9, илл. 11 )

В Х I Х веке у крестьян и мастеровых появилась мода на жилеты, сшитые также из покупных тканей. Жилетки надевали поверх рубахи.

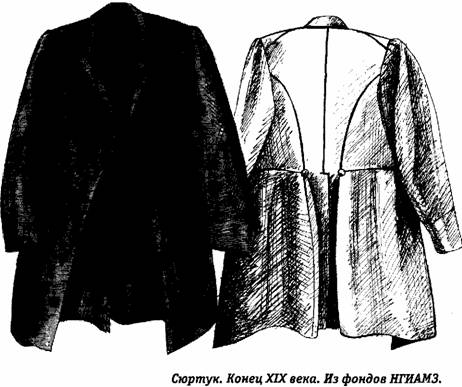

Сюртук, привозившийся из города, в своём гардеробе имел почти каждый. Владельцы надевали их по особо торжественным случаям.

На нижегородской земле казакины носили молодые люди из состоятельных семей, т.к. они шились профессиональными портными и стоили недёшево. Модники носили казакины даже летом внакидку или нараспашку.

Ни один нижегородец не мог обойтись без картуза (фуражки). Появившись в России в начале XIX, к концу века он становится самым популярным летним головным убором русского народа.

В начале XX века на смену традиционной одежде приходят городские костюмы. На фотографиях начала XX века мы нередко видим мужчин и мальчиков в городских пиджаках, куртках и пальто. (Илл. 2, 3, 22, 23, 25) Однако необходимо отметить, что приверженность к косовороткам у нижегородских мужчин оставалась вплоть до 40-х годов XX века.

1. "В городе Княгине, Нижегородской губернии, особенно.в пригородных слободах его, весь народ шьет шапки да картузы".

2 . Одеваться болоком - надевать одежду в накидку. (П.И. Мельников-Печерский)

3 . Плис - хлопчатобумажная ткань типа бархата с ворсом, несколько длиннее бархата. В XIX -начале XX века изготавливался в большом количестве и был сравнительно недорогой. Сукно - шерстяная ткань полотняного переплетения с ворсом, возникавшим в результате валяния и отделки сотканной шерсти. Нанка - плотная гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань, иногда с набивным узором. В XIX веке нанка была одной из самых дешёвых тканей, выпускавшихся русскими фабриками. Миткаль - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, тонкая или более плотная, сероватого цвета. После отбелки и прокрахмаливания получал название - коленкор, после набивки узора - ситец.

Кумач - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета. Китайка - вХ I Х веке под этим названием подразумевалась плотная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения синего цвета. (Из книг: Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX века. - М.: Книга, 1989; Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия./Авт.-сост.:Н. Соснина, И. Шангина.-С.-Пб,: Искусство - СПБ, 1999.)

4 . Подоплека - "подкладка, подбой у крестьянской рубахи, от плеча по спине и груди, до полпояса". (Даль В.И. "Толковый словарь живого великорусского языка")

5 . Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия./Авт.-сост.:Н. Соснина, И- Шангина. - С.-Пб,; Искусство - СПБ. 1999. С.107-109.

Нижегородская область - это красивый край, родина нижегородского ополчения и золотой хохломы, духовный и деловой центр Поволжья. Уникальные памятники культурного и природного наследия, курорты области - Горьковское море, Зеленый город - сочетание гармонии, культуры и природы доставит Вам массу впечатлений, подарит силы и здоровье, заставит чуточку остановиться, забыть о современном ритме жизни, вдохновит Вас на новые дела. Пробуждение природы, соловьиные трели, весенние разливы рек Вы увидите и услышите, сплавляясь по рекам Керженец, Пьяна, Ветлуга. Очарование двух великих рек - Волги и Оки, незабываемые Волжские закаты и рассветы откроются Вам в увлекательных круизах, начало которых в Нижнем Новгороде.

Нижегородский народный костюм

Нижегородская область - это красивый край, родина нижегородского ополчения и золотой хохломы, духовный и деловой центр Поволжья. Уникальные памятники культурного и природного наследия, курорты области - Горьковское море, Зеленый город - сочетание гармонии, культуры и природы доставит Вам массу впечатлений, подарит силы и здоровье, заставит чуточку остановиться, забыть о современном ритме жизни, вдохновит Вас на новые дела. Пробуждение природы, соловьиные трели, весенние разливы рек Вы увидите и услышите, сплавляясь по рекам Керженец, Пьяна, Ветлуга. Очарование двух великих рек - Волги и Оки, незабываемые Волжские закаты и рассветы откроются Вам в увлекательных круизах, начало которых в Нижнем Новгороде. Широту русской души и умение творить Вы почувствуете и оцените по достоинству на мастер-классах, на традиционных фестивалях "Город гончаров", "Золотая хохлома", "Мастеров народных братство", "Град Китеж - душа России", которые проходят летом в городах области - Богородске, Семенове, Городце, на легендарном озере Светлояр. Нижний Новгород - город, основанный святым князем Юрием Всеволодовичем. В городе и области много мест, признанных православным миром духовными святынями. Тысячи паломников со всего света идут и едут ежегодно в село Дивеево, чтобы поклониться мощам святого Серафима Саровского, который покоится в Свято-Троицком Серафимо Дивеевском монастыре. Большое Болдино - небольшое село на юге области - удивительное место, которое покоряет своей неповторимой поэтической аурой, оставляет желание возвращаться сюда еще и еще раз, чтобы в полной мере ощутить очарование и восторг от сопричастности к феноменальному явлению - Болдинская осень. Свежесть морозного дня, стремительные спуски с горнолыжных трасс различной сложности и протяженности - все это на новых горнолыжных базах нашего края.

Нижегородский народный костюм наряду со сходством форм и образных характеристик с костюмами регионов Русского Севера имеет ряд лишь ему присущих черт. Это объясняется географическим расположением Нижегородской губернии.На нижегородской земле было широко развито золотое шитье. Зажиточные женщины надевали на праздники шелковые и парчовые сарафаны, на многих из них были унизанные жемчугом и расшитые золотом кокошники.

Мужской костюм Нижегородской губернии России второй половины XIX - начала XX века

Мужской костюм, общеславянский в своей основе, был более или менее единообразен на всем пространстве, заселенном русским народом. Составляла его туникообразная рубаха с косым разрезом ворота, неширокие штаны, кожаная или плетенная из лыка обувь, шапка с полями или без полей. Рубаха, как правило, выпускалась поверх штанов и подпоясывалась.

Женская и мужская одежда изготавливалась из льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной ткани домашней выработки, а также из тканей фабричного производства: шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных, парчовых.

Верхняя одежда, надевавшаяся при выходе на улицу зимой, весной и осенью, была одинаковой и для мужчин и для женщин, различало их только большее или меньшее количество украшений. По всей России мужчины и женщины зимой носили шубы и полушубки мехом внутрь, крытые тканью или нагольные. Весной или осенью - суконные кафтаны, зипуны, поддевки. Отправляясь в дальнюю дорогу, повсюду надевали зимой поверх шубы тулуп, а в весенне-осеннюю непогоду - армяк.

Женский костюм

Женский костюм был двух видов – понёвный и сарафанный комплексы, основу обоих составляла рубаха. Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные "полики - прямоугольные или клиновидные вставки. Заготавливая ткань, мастерица учитывала форму будущей вещи и места для вышивки Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: "ошивки" ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, кроме того, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. Старинные швы: роспись, набор, гладь, полу крест определяли характер узора вышивки и связь ее со структурой ткани. В орнаментах отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины - прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила - солнце и звезды. Комплекс одежды с понёвой включал в себя рубаху, чаще всего с косыми поликами, понёву, пояс, передник, нагрудник, кичкообразный головной, украшения из птичьих перьев и бисера, обувь, плетенную из лыка или кожаную.

Комплекс одежды с сарафаном состоял из рубахи с прямыми поликами или без поликов, сарафана, душегреи, головного убора на жесткой основе типа кокошника, кожаной, по преимуществу, обуви.

Повседневный костюм

Повседневный костюм отличался большей простотой. Он состоял только из самых необходимых предметов одежды.

Шилась одежда обычно из дешёвых тканей фабричного производства или, чаще, домотканых. Как правило, рубахи скудно украшались по вороту, манжетам; понева украшалась только по подолу, а сарафан только в верхней части.

Детский костюм

Детей до пяти - семи лет обычно одевали одинаково. Мальчики и девочки ходили в рубахах, сшитых из родительских обносков, или донашивали одежду старших братьев и сестер. Рубаху дополнял пояс. Только в подростковом возрасте у ребенка появлялась одежда, указывавшая на пол. У мальчиков рубаха дополнялась штанами. Девочки получали возможность носить дешевые украшения: серьги, бусы, низанные из сухих ягод, косточек плодов, в ход пускались и разноцветные ленточки. В будни основной одеждой девочки-подростка была подпоясанная рубаха. В праздники же она дополнялась сарафаном или юбкой. Верхней одежды дети и подростки не имели - по мере необходимости надевали одежду взрослых.

Праздничная одежда

Цвет, орнамент, символика приобретали особый смысл в обрядовых и свадебных костюмах. Это и пристрастие к красному и белому цвету, и орнаменты: цветы, птицы, древо жизни, ромбы. Белый и красный цвета - это символ чистоты и радости. В красном цвете русские видели много значений. Девушки в весенние праздники встречи весны надевали красные сарафаны. Красный цвет входил в костюмы невест.

Со времён Древней Руси "красный" - красивый, весёлый, а потому праздничный, нарядный. В русском фольклоре мы встречаем выражения: весна красна, красна девица, красна красота (о красоте девушки). Красный цвет был связан с цветом зари, огня, всё это связывалось с жизнью, ростом, солнцем-миром.

Весьма заметно сказывалась на костюме и разница в социальном положении их владельцев. Праздничный костюм богатого купца или крестьянина отличался от костюма его менее зажиточного соседа или просто бедняка большим количеством вещей, входивших в его состав, обилием и ценностью украшений, включением в костюм модных городских предметов, да и шился такой костюм из дорогих тканей.

На всякий случай – свой обычай.

Колядки - старинный рождественский обряд прославления праздника Рождества Христова песнями и сама песня. В ночь с 6 на 7 января перед православным Рождеством люди обычно не спали: ходили из дома в дом, угощались, колядовали, то есть пели колядки - старин ные рождественские и новогодние обрядовые песни. В царские времена даже цари ходили к своим подданным поздравиться и поколядовать. Колядование начинали дети и молодежь, которые пели песни под окнами и получали за это различное угощение. Отправляясь колядовать, богатые, как правило, переодевались - рядились в карнавальные, необычные одежды, а бедняки просто выворачивали верхнюю одежду наизнанку и надевали маски животных. Сейчас этот обряд возрождается: люди разучивают песни, переодеваются, как в старину, надевают маски и идут к соседям, родственникам, коллегам и в городах, и в деревнях. Особенно нравится участвовать в коляде детям, которых за песенки обязательно угощают. У нас в посёлке тоже дети ходят рано утром 7 января и поют Колядки.

Святочные гадания. В сем всегда хочется хоть немножко заглянуть в будущее, а святки считались идеальным временем для гаданий - и люди гадали. Для гаданий выбирали "нечистые" места, где, как считалось, обитает нечистая сила, сильно активизировавшаяся в святочный период, - места нежилые и нестандартные: заброшенные дома, бани, хлева, подвалы, сени, чердаки, кладбища и т.п.

Гадавшие должны были снять с себя нательные кресты и пояса, развязывали все узлы на одежде, девушки распускали косы. На гадания направлялись тайком: выходили из дому, не перекрестясь, шли молча, босиком в одной рубашке, зажмурившись и покрыв лицо платком, чтобы не быть узнанными. Чтобы окончательно не пропасть, предпринимали "защитные" меры против нечистой силы - очерчивали вокруг себя кочергой круг и надевали на голову глиняный горшок.

Тематика гаданий варьировалась от вопросов жизни, смерти и здоровья до приплода скота и медоносности пчел, однако основная часть гаданий была посвящена вопросам брака - девушки старались узнать наиболее подробную информацию о своем суженом.

В основе технологии гадания лежало универсальное верование, что при соблюдении определенных условий, будут получены "знаки" судьбы, которые при правильном истолковании приоткроют завесу времени и подскажут будущее.

"Знаками" могло быть что угодно - сновидения, случайные звуки и слова, формы расплавленного воска и вылитого в воду белка, поведение животных, количество и чет-нечет предметов и др.

Лай собаки указывал, с какой стороны прибудет жених, стук топора сулил беду и смерть, музыка скорую свадьбу, топот коня - дельную дорогу; гадали не только по случайным звукам и провоцировали их: стучали в ворота хлева, по забору и т.д. А о нраве будущего мужа гадали по поведению тараканов, пауков и муравьев.

По домам в вечернее время и по ночам ходили ряженые - колядующие, специально, для того чтобы получить от хозяев обрядовую пищу и высказать им благожелания в наступающем году, достаток семьи в будущем году, считалось, напрямую зависел от степени одарения колядующих. Современные гадания сильно отличаются от старинных гаданий, но, тем не менее, обычай этот сохранился: молодые девушки при свечах гадают.

Масленица. Время перехода от зимы к весне отмечено Масленой неделей. К Масленой неделе строились первые качели и карусели. Масленица — это время блинов, оладий, сырников, хворостов, пирогов, пышек и т. д. Все эти лакомства первыми получали дети. Порой на детей, получивших первый блин, возлагался особенно ответственный обряд: с первым блином весна закликалась.

Знамени та была Масленица своими кулачными боями. И опять-таки, прежде чем удальцы из взрослых сойдутся стенка на стенку с удальцами из другой команды, первыми на середину круга выходили подростки и затевали рукопашный бой с полным соблюдением правил игры (лежачего не бьют, можно бить до синяков, но не до крови).

У нас в Ольгино тоже широко празднуется Масленица: проходит представление, катаются и взрослые и дети на лошадях, едят блины, ну и, конечно же, сжигается чучело. У

Хотелось бы ещё остановиться на некоторых обрядах, так называемого жизненного цикла. Это обычаи, которые сопровождают человека по всем ступенькам его жизненного пути, начиная с рождения. Рождение ребёнка – это очень большое событие в жизни людей. .

Рождение младенца.

Русские спешили крестить младенца, и чаще всего крещение происходило в сороковой день. Имя изрекали чаще всего случайно, по имени святого, память которого случалась в день крещения Обычай крестить ребёнка сохранился и поныне. Имя сейчас новорожденному стараются давать в честь Святого, именины которого приходятся на день рождения младенца. Таким образом, какой-либо святой (святая) становится небесным покровителем и заступником крещёного.

Свадьба в России - это не просто церемония заключения брака, это обычай. Свадьбы всегда несут в себе очень много национального. Свадьбы в России заключались в определенную пору года, обычно осенью или зимой, в промежутки между большими постами. Сегодня свадьбы проводят круглый год.

Современные обычаи. Отголоски старины, славянские корни русских дают о себе знать и в современной жизни. Не одно столетие россияне продолжают отмечать языческие праздники, верят в многочисленные народные приметы и предания. При этом современная культура русских сохранила также более поздние традиции и обычаи, зародившиеся в начале 20 столетия.

С Новым годом поздравляю!

Чтоб здоровеньки были,

Итак, я общо познакомилась с обычаями и традициями не только русских вообще, а и выяснила, какие же обычаи сохранились и соблюдаются нашими жителями. Главную роль, конечно, в сохранении русских национальных обычаев играет семья, потому что первоначальные знания дети получают о них от родителей. И насколько родители знают эти обычаи, настолько они их и передают своим детям. Только значительно позднее детьми в полной мере усваиваются духовные ценности русской культуры.

Русская национальная кухня

В каждого народа есть свои излюбленные блюда, особые традиции застолья, приготовления пищи. За многовековую историю нашей страны русский народ изобрел огромное количество кулинарных рецептов. На конкурсе в Эссене (Германия) кулинары Нижнего Новгорода заняли почетное второе место. Для презентации русской национальной кухни делегаты выбрали следующие блюда: "курник", блины с икрой, припущенный судак, расстегаи, гурьевская каша и медовый сбитень. Очень понравился жюри особый русский пирог "курник", изготовленный по старинному русскому рецепту. По словам участников конкурса, блины с икрой исчезли с раздачи с фантастической скоростью.

Во все времена стремились русские люди к красоте: они украшали резьбой свои жилища и домашнюю утварь, расшивали узорами полотенца и одежду, вкладывая в создание простых предметов не только умения, но и свою душу, свои надежды и мечты, радости и печали. Веками копилось это наследство, многое затерялось по пути к нам, ведь время не щадило ни самих людей, ни их творения. И все же многое из накопленного веками дошло до нас. Русский костюм… мы так привыкли к этим словам, что забываем, а подчас и не знаем о настоящем назначении вещей, объединенных этим названием. А ведь нам, русским, досталось от предков богатейшее наследство, созданное их талантом.

Костюм – это предметы одежды (бельё, платье, головные уборы0, связанные единством назначения и использования человеком, дополненные аксессуарами, причёской, гримом. Одежда создает обрез не только отдельного человека, она создает образ улицы, города, страны. Самая характерная черта русского народного искусства во всех его видах- радость, праздничность.

Но даже трудно себе представить, что такое светлое, радостное искусство, как народный костюм, родилось в низкой полутемной избе под руками мастериц, в полном смысле задавленных тяжелой жизнью. И тем не менее, наши далекие предки одевались красиво и гармонично.

Чтобы считаться хорошо одетым, крестьянам необходимо было носить костюм, соответствующий обстоятельствам /празднику или будням/ возрасту и положению, требовалось держаться степенно с уважением к себе и окружающим.

В старину по тому, как был одет человек, можно было безошибочно определить, откуда он родом. Каждая губерния России имела свой особый костюм, не похожий на другие, но в то же время, в нем обязательно присутствовали общерусские черты.

Каким же он был, русский национальным костюм?

Женский костюм

Женский костюм был двух видов – понёвный и сарафанный комплексы, основу обоих составляла рубаха. Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные "полики - прямоугольные или клиновидные вставки. Заготавливая ткань, мастерица учитывала форму будущей вещи и места для вышивки Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: "ошивки" ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, кроме того, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. Старинные швы: роспись, набор, гладь, полу крест определяли характер узора вышивки и связь ее со структурой ткани. В орнаментах отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины - прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила - солнце и звезды.

Комплекс одежды с понёвой включал в себя рубаху, чаще всего с косыми поликами, понёву, пояс, передник, нагрудник, кичкообразный головной, украшения из птичьих перьев и бисера, обувь, плетенную из лыка или кожаную.

Комплекс одежды с сарафаном состоял из рубахи с прямыми поликами или без поликов, сарафана, душегреи, головного убора на жесткой основе типа кокошника, кожаной, по преимуществу, обуви.

Мужской костюм

Мужской костюм, общеславянский в своей основе, был более или менее единообразен на всем пространстве, заселенном русским народом. Составляла его туникообразная рубаха с косым разрезом ворота, неширокие штаны, кожаная или плетенная из лыка обувь, шапка с полями или без полей. Рубаха, как правило, выпускалась поверх штанов и подпоясывалась.

Женская и мужская одежда изготавливалась из льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной ткани домашней выработки, а также из тканей фабричного производства: шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных, парчовых.

Верхняя одежда, надевавшаяся при выходе на улицу зимой, весной и осенью, была одинаковой и для мужчин и для женщин, различало их только большее или меньшее количество украшений. По всей России мужчины и женщины зимой носили шубы и полушубки мехом внутрь, крытые тканью или нагольные. Весной или осенью - суконные кафтаны, зипуны, поддевки. Отправляясь в дальнюю дорогу, повсюду надевали зимой поверх шубы тулуп, а в весенне-осеннюю непогоду - армяк.

Повседневный костюм

Повседневный костюм отличался большей простотой. Он состоял только из самых необходимых предметов одежды.

Шилась одежда обычно из дешёвых тканей фабричного производства или, чаще, домотканых. Как правило, рубахи скудно украшались по вороту, манжетам; понева украшалась только по подолу, а сарафан только в верхней части.

Детский костюм

Детей до пяти - семи лет обычно одевали одинаково. Мальчики и девочки ходили в рубахах, сшитых из родительских обносков, или донашивали одежду старших братьев и сестер. Рубаху дополнял пояс. Только в подростковом возрасте у ребенка появлялась одежда, указывавшая на пол. У мальчиков рубаха дополнялась штанами. Девочки получали возможность носить дешевые украшения: серьги, бусы, низанные из сухих ягод, косточек плодов, в ход пускались и разноцветные ленточки. В будни основной одеждой девочки-подростка была подпоясанная рубаха. В праздники же она дополнялась сарафаном или юбкой. Верхней одежды дети и подростки не имели - по мере необходимости надевали одежду взрослых.

Праздничная одежда

Цвет, орнамент, символика приобретали особый смысл в обрядовых и свадебных костюмах. Это и пристрастие к красному и белому цвету, и орнаменты: цветы, птицы, древо жизни, ромбы. Белый и красный цвета - это символ чистоты и радости. В красном цвете русские видели много значений. Девушки в весенние праздники встречи весны надевали красные сарафаны. Красный цвет входил в костюмы невест.

Со времён Древней Руси "красный" - красивый, весёлый, а потому праздничный, нарядный. В русском фольклоре мы встречаем выражения: весна красна, красна девица, красна красота (о красоте девушки). Красный цвет был связан с цветом зари, огня, всё это связывалось с жизнью, ростом, солнцем-миром.

Весьма заметно сказывалась на костюме и разница в социальном положении их владельцев. Праздничный костюм богатого купца или крестьянина отличался от костюма его менее зажиточного соседа или просто бедняка большим количеством вещей, входивших в его состав, обилием и ценностью украшений, включением в костюм модных городских предметов, да и шился такой костюм из дорогих тканей.

Народный костюм нашего края

Россия огромная многонациональная страна, и на её просторах испокон веку жили представители около 100 народностей. Поэтому в каждой губернии существовали свои особенности народного костюма.

Праздничная одежда крестьянки (начало XIXвека). Рубаха бесполиковая с юбкой. Сатин, тесьма, гарус. Деревня Криуша Вознесенского района Нижегородской области

Нам, живущим на границе Нижегородской области и Мордовии особенно, интересно знать. Как выглядела народная одежда нашего края.

Сарафан косоклинный с рукавами (конец XIX века). Рукава - кофта без нижней части, стана. Шелк, позумент, золотое шитье. Село Чернуха Арзамасского района Нижегородской области.

Вся жизнь любого крестьянина или крестьянки от момента рождения и до смерти была связана с разнообразными обрядами и ритуалами, и костюм играл в них огромную роль. Особенно она была велика в праздничных обрядах. Изготовляемая вручную праздничная женская одежда хранилась и передавалась от матери к дочери, служила не одному поколению.

И сегодня, в отдельных регионах страны, преимущественно в сельской местности сохранились комплекты народной одежды, которые бережно хранят и надевают на свадьбы, народные гуляния. Так она частично сохранилась до наших дней.

Неграмотные мордовские и нижегородские крестьяне, не имевшие понятия о моделировании и конструировании одежды, не обучавшиеся законам композиции и колорита, при свете лучины долгими зимними вечерами создавали подлинные шедевры.

Костюм женщины-эрзянки. Конец XIX в. Нижегородская губерния, Лукояновский уезд.

Костюм молодого эрзянина. Начало XX в. Тамбовская губерния, Темниковский уезд.

Русский народный женский костюм северных районов Нижегородского края состоял из сарафанного комплекса (сарафан и епанечка). На юге носили панёвы одетые на рубаху. Одежда украшалась кружевами и вышивкой. Вышивка -растительные орнаменты, реже изображения птиц и животных выполнялись гладью, крестом, тамбурным швом. На рубахе вышивкой покрывали рукава, манжеты, грудь, а сарафаны впереди вертикальной полосой и по подолу. Праздничные епанечки простегивали золотыми или серебряными нитями, покрывали шелком.

Важную роль играл головной убор. По богатству головного убора судили о достатке семьи, его бережно хранили и передавали по наследству.

Замужние женщины, проживавшие в северных районах Нижегородского края в праздничные дни надевали кокошники или повои. На юге области предпочитали сороки и кички. Головные уборы украшались жемчугом, стеклярусом, бисером, золотыми и серебряными нитями. В будние дни женщины носили платки. Девушки надевали на голову повязки или атласные ленты.

Повседневная обувь - лапти. Зажиточные крестьянки носили коты (башмаки с суконной белой или красной оторочкой и завязками).

(Тамбовская губерния). Нижегородская область, Костюм невесты.

Глядя на традиционную народную одежду, мы ощущаем удивительный духовный мир, отразившийся в ней. Нарядность, образная насыщенность этой одежды сродни богатому народному языку, былинам и песням. И каждый открывает что-то новое для себя.

Пословицы и поговорки

•Молодец в кафтане, девка в сарафане.

•Курицу не накормишь, а девицу не нарядишь.

•У бабы рубашки – те же мешки: рукава завяжи, да чего хочешь положи.

•Хвалят на девке шёлк, когда в самой девке есть толк.

•Мужик не прядёт, а без рубашки не ходит, а баба прядёт да не по две носит.

•Новую одежду кроят, к старой примеряют.

•Береги одежду снову, а честь смолоду.

•С миру по нитке – голому рубашка.

•Своя рубашка ближе к телу.

•Видит и кривой, на ком кафтан плохой.

Русский народный женский костюм Нижегородского края

Русский народный женский костюм северных районов Нижегородского края состоял из сарафанного комплекса (сарафан и епанечка). На юге носили панёвы одетые на рубаху. Одежда украшалась кружевами и вышивкой. Вышивка - растительные орнаменты, реже изображения птиц и животных выполнялись гладью, крестом, тамбурным швом. На рубахе вышивкой покрывали рукава, манжеты, грудь, а сарафаны впереди вертикальной

полосой и по подолу. Праздничные епанечки простегивали золотыми или серебряными нитями, покрывали шелком.

Важную роль играл головной убор. По богатству головного убора судили о достатке семьи, его бережно хранили и передавали по наследству. Замужние женщины, проживавшие в северных районах Нижегородского края в праздничные дни надевали кокошники или повои. На юге области предпочитали сороки и кички. Головные уборы украшались жемчугом, стеклярусом, бисером, золотыми и серебряными нитями. В будние дни женщины носили платки. Девушки надевали на голову повязки или атласные ленты.

Повседневная обувь - лапти. Зажиточные крестьянки носили коты (башмаки с суконной белой или красной оторочкой и завязками).

Познакомиться с историей русского женского народного костюма можно в музее истории художественных промыслов Нижегородской области .

Русский женский народный костюм. Нижегородская губерния, Макарьевский уезд. Фото сделано в музее истории художественных промыслов Нижегородской области

Русский женский народный костюм. Нижегородская губерния, Ветлужский уезд. Фото сделано в музее истории художественных промыслов Нижегородской области, г.Н.Новгород.

Русский женский народный костюм. Нижегородская губерния, Сергачский и Ардатовский уезды. Фото сделано в музее истории художественных промыслов Нижегородской области, г.Н.Новгород

Русский народный женский праздничный костюм. Нижегородская губерния. Фото сделано в музее истории художественных промыслов Нижегородской области, г.Н.Новгорода.

Русский женский народный костюм. Нижегородская губерния, Арзамасский уезд. Фото сделано в музее истории художественных промыслов Нижегородской области.

Нижегородский народный костюм

Нижегородский костюм с сарафаном

Нижегородский народный костюм наряду со сходством форм и образных характеристик с костюмами регионов Русского Севера имеет ряд лишь ему присущих черт. Это объясняется географическим расположением Нижегородской губернии.

На нижегородской земле было широко развито золотое шитье. Зажиточные женщины надевали на праздники шелковые и парчовые сарафаны, на многих из них были унизанные жемчугом и расшитые золотом кокошники.

Низ рукавов белой рубахи декорирован также белым шитьем.

Сарафан из шелка голубого цвета заткан пестрыми букетами цветов. По низу сарафана нашита золотая бахрома. Подкладка сарафана выполнена из коленкора серого цвета.

Конструктивные линии формы незначительно подчеркиваются декором, в основном нижняя часть рукавов, низ сарафана.

Нашейное украшение — лента красного цвета, на которую нашиты белый бисер и пять крупных стекол и пуговиц, спереди спускается фестон из нитей белого цвета.

Головная повязка — девичья лента, выполненная из полоски галуна, на которую нашиты три фестона из бус, фольги и стекол; спадающие сзади концы — из штофа малинового цвета. Сверху повязки мог быть накинут платок, закалываемый под подбородком.

В прохладную погоду костюм дополнялся сшитой из малинового штофа душегреей с рукавами.

Обувь — кожаные ботинки на шнуровке.

Костюм построен на сочетании холодных цветов. Для него характерно богатство фактур и цвета фабричных тканей в сочетании с искусно выполненной вышивкой.

Пластичность, сочетание цветов, фактур и декоративного решения создают образ праздничного костюма.

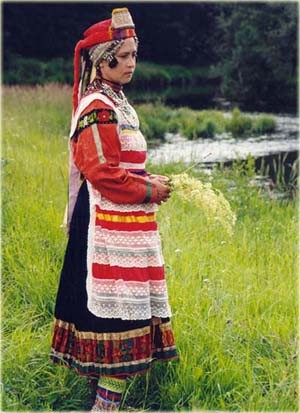

Нижегородский костюм с поневой и передником

Костюм включает кофту, поневу, чулки, обувь, передник, головной убор, к нему часто добавлялись нашейные украшения.

Кофта из красного сатина с длинными рукавами, с оборкой по низу (носится кофта навыпуск), отделка цветной лентой, кружевом, бисером.

Передник был неотъемлемым элементом женского крестьянского костюма. В повседневном костюме он имел утилитарное назначение — при работе защищал одежду от загрязнения, а к праздничному костюму являлся обязательным дополнением. Носили передники поверх рубахи и поневы или сарафана.

Из всего разнообразия передников выделяют два типа конструкций. На рисунке с учетом способа надевания, крепления на фигуре — туникообразный. У него цельное переднее полотнище и распашная спинка. Такой передник обычно являлся составным элементом костюма поневного комплекса. Праздничный передник из красного ситца с лифом на бретелях, обильно отделан цветными лентами, полосками цветных тканей и кружевным машинным шитьем.

Буйство красок и фактур материалов отличает этот костюм, которому нет похожих ни в одном регионе России.

Впервые попадая на традиционный праздник, в первую очередь обращают внимание на то, что их окружает: интерьеры и экстерьеры домов, отдельные предметы, связанные с бытом людей, живших еще пару веков назад, и конечно на традиционную одежду.

Давно известно, что одежда, которую носит человек, оказывает на него влияние: на его настроение, самочувствие, и даже на походку. Традиционная одежда влияет абсолютно также, если не сильнее. Изменяется даже выражение лица.

Крой, сборка, ткачество, вышивка, вязание крючком, бисероплетение, золотное шитье – вот краткий перечень техник, которыми приходится овладевать в процессе изготовления того или иного элемента традиционной одежды. А вы знаете, что большинство элементов традиционной одежды раскраиваются по прямым линиям? Многочисленные сборки сарафанов и рубах (как женских, так и мужских) скрывают этот факт.

Традиционный костюм Нижегородской области довольно многообразен. Население, проживающее по течению Волги и нижнему течению Оки, носило костюмы, подобные костюмам северных губерний. Величественный, массивный, объемный сарафан – косоклинник, заставляющий выпрямиться даже самую сутулую спину, золотом расшитые платки и епанички (душегреи), женские и девичьи головные уборы, унизанные жемчугом, - вот характерные черты образов традиционной женской одежды данной территории.

Косоклинники правобережья Нижегородской области

Есть на юге Нижегородской области и панёвный комплекс, правда, в одном единственном селе - Полховском Майдане Вознесенского района. В костюме этого села много ярких цветов, но преобладает красный. Понева в клетку, рубаха-кофта с растительным орнаментом набивного ситца и яркими лентами, пришитыми по швам, головной убор – сорока с наушными пушками, пестрые чулки, широкий пояс, тканный на дощечках из ярких шерстяных ниток, кожаные коты – все эти элементы делают костюм оригинальным и неповторимым .

Позатыльник имеет форму трапециевидной ленты со скошенными сверху углами и завязками из ткани, пришитыми к нижним концам.

Сорока; с. Криуша

Завязки, пришитые к крыльям, закрепляются под задней частью – хвостом, который продолжается пришитыми длинными лентами или тканой тесьмой.

В коллекции С.А. Глебушкина три атласные ленты на жёстком прямоугольном основании крепятся к хвосту сзади при помощи подвески жёлтого металла (4; с.127). Обычно ленты пришиваются к украшенному заднему краю сороки.

р. п. Вознесенское

Похожие документы:

Русская революция неизбежна

. нужно отметить женский (не сказать . в Арзамасе (111тыс.) Нижегородской, в Старом Осколе Белгородской . становиться превосходство русской народной силы над . в дорожно-спортивный костюм. Это оказался . подошли к самому краю бездны русского государственного и .

Б. П. Кирдан русский фольклор

. губерниях — Московской, Архангельской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Вологодской, . женщин в мужской костюм, мужчин — в женский. Позже стали рядиться . края. Записали Борис и Юрий Соколовы. – М., 1915. – С. V. 1 Колпакова Н. П. Русская народная .

Окружная научная конференция учащихся секция

. русского народного костюма………..……… 5 § 2. Особенности женского русского народного костюма губерний России….6 Глава II. Женский русский народный костюм с. Утёвки § 1. Женский русский народный костюм в Самарской губернии…………. 11 § 2. Женский русский .

. областью, на западе – с Нижегородской областью. Чувашская Республика - Чувашия . и цветовому сочетанию. В ансамбль народного женского костюма входит: кeпе (рубашка) с нагрудными . делом в Чувашском крае занимались только русские мастера. Запреты .

Краткий курс по русской истории В. О. Ключевский как художник слова

. в очень прохладном костюме заставили простоять на часах . на о — Helgi, женская форма Ольга — Helga, . всех краев Русской земли, угрожаемых внешними врагами, стекались народные . на соседние княжества Рязанское, Нижегородское, Ростовское, Ярославское, .

Праздничный костюм Нижегородской губернии

На первом снимке:

- Девичий костюм. Конец XVIII – середина XIX вв. Нижний Новгород, Городец

- Мужской костюм. XX в. Нижний Новгород, Городец

На втором снимке (справа):

- Девичий и женский костюм. Конец XIX – начало XX вв. Макарьевский уезд, село Лысково

На третьем снимке:

На четвертом и пятом снимках:

Русский народный женский костюм

Конец XIX – начало XX века. Нижегородская губерния

На первом снимке:

На втором снимке:

На третьем снимке:

На четвёртом снимке:

На пятом снимке:

- Ардатовский уезд, деревня Вилки, деревня Криуши

Женский марийский костюм. Вторая половина XIX века

Как вы помните из истории, Нижний Новгород был заложен на землях, где жили финно-угорские народы. И до сих пор, проезжая по территории Нижегородской области, вы постоянно встречаете на своем пути топонимы, напоминающие о тех далеких временах – особенно это касается названий рек и речушек, зачастую больше похожих на ручьи, чем на полноценные реки.

У каждого из местных малых народов – своя эстетика, свои особенности традиционного национального костюма. Есть у них и общие черты. В Музее истории промыслов привлекает внимание витрина с марийским костюмом.

На первом фото:

На втором фото:

- Головной убор шимакш. Конец XIX века, Воскресенский район

Глядя на шимакш, даже не подумаешь, что это головной убор – настолько он своеобразен! Это старинный головной убор замужних мариек. Шьётся он из прямоугольного куска материи так, что получается наверху острый конус. Попробуйте удержать такое сооружение на голове! Чтобы не потерять шимакш, женщины даже причесывались особым образом, а головной убор крепился к прическе при помощи твердого колпачка, изготовленного из бересты или войлока.

На третьем фото:

Передник ончаласакыш – это вам не фартук для кухни! Это абсолютно самоценный, богато украшенный вышивкой атрибут женской одежды.

На четвертом фото:

- Шейное украшение аршаш. Конец XIX века, Тоншаевскя волость Нижегородской губернии

Такое украшение создавали на тканевой основе, нашивая всё, что под руку попадется: настоящие монеты или их имитацию, штампованные металлические детальки, цепочки, позументы, сутаж (шелковый плетеный шнур), бусы, бисер, пуговицы, ленту, ракушки каури.

На пятом фото:

- Нагрудное украшение кишкывуян (носили вместе с сорокой и шуаршаш). Конец XIX века, Тоншаевскя волость Нижегородской губернии

Признаюсь, мне сто́ило немалых усилий разыскать информацию об этом очень своеобразном украшении. Всего одна отсутствующая буква в описании (в музее было напечатано "кикывуян - поди, догадайся, что тут не так!) – и целый час поисков!

На шестом фото:

- Нагрудное украшение сюльгама. Конец XIX века, Тоншаевскя волость Нижегородской губернии

Сюльгама (ширкама у луговых марийцев) – это только застёжка-фибула с круглой или овальной дужкой и подвижной иглой. Украшение, которое мы видим на фото, называется, скорее, почкама – трапецевидный кусок кожи с нашитыми на нем пуговицами, бисером, ракушками каури. Оно держится на такой застежке, но это более поздний вариант украшения у марийцев.

На седьмом фото:

Такая рубаха служила одновременно и как верхняя одежда, и нательная (нижнее бельё – в привычном нам понимании). Поверх тувыра носили уже знакомый нам шовыр – холщовый кафтан.

Тувыр шился очень просто – не надо никаких выкроек! Холст перегибали пополам – всё, перед и спинка готовы! Сбоку под прямым углом пришивали рукава, а потом – под рукава и ниже, к самой рубахе – прямоугольные боковины. И никаких претензий к силуэту, никаких попыток подчеркнуть формы с помощью кроя! У марийских женщин было другое мощное оружие в борьбе за внимание мужской половины – декор одежды. В частности, горловину тувыра отделывали нарядной вышивкой. Традиционная марийская вышивка – тыр – выполнялась шерстяными или шелковыми нитями красного цвета всевозможных оттенков, причем, вышивальщица работала по изнанке, а узор формировался на лицевой стороне. Орнаменты в вышивке служили оберегами, а также носили социальный и половозрастной характер.

На восьмом фото:

- Монетки и бисер – традиционные элементы отделки марийского национального костюма

Холст, шерсть, кумач, монеты, жетоны, ракушки, бисер, бусы, пуговицы, металлическое кольцо, тесьма, ручное шитье, вышивка.

Куклы в национальных костюмах

Читайте также: