Космический корабль союз доклад

Обновлено: 25.06.2024

Приветствую Тебя, мой дорогой друг. Многие уже видели бесконечные сравнения между недавно запущенным космическим кораблем Crew Dragon от SpaceX и российским кораблем, известным как "Союз". Очевидно, что "Союз" - это российский космический аппарат, который присоединяется к ракете с тем же названием и переправляет космонавтов на МКС. До успешного коммерческого запуска Crew Dragon Илоном Маском, созданный в 1962 году корабль "Союз" был одним из немногих в мире вариантов выхода на орбиту.

Так и есть. Россияне уже почти 60 лет летают в космос, используя ту же самую технологию. Как известно, российское правительство не очень обрадовалось внезапной альтернативе, но пока не спешит что-то менять.

Как появился "Союз"?

Сам космический корабль "Союз" был построен вместе с первой в истории ракетой "Союз" по образцу легендарной баллистической ракеты Р-7. Разработанная Сергеем Королевым, Р-7 была первой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) в мире, созданной с явной целью доставки термоядерной полезной нагрузки. Однако "семерка" не слишком преуспела и продержалась всего восемь лет, прежде чем была списана. Но она все равно долгие годы была полезна для развития советской космической программы. В октябре 1957 года Р-7 запустила на орбиту первый в мире спутник.

Корабль "Союз" также имел свои задачи. К тому времени советско-американская космическая гонка была в самом разгаре, и следующим шагом Советов было нанесение ответного удара собственным космическим кораблем. К тому времени Юрий Гагарин уже побывал в космосе, и Советы приступили к разработке более сложных миссий, а именно - облету Луны. Стране требовался космический аппарат, способный стыковываться на орбите, а также перевозить на борту несколько космонавтов.

В 1967 году был осуществлен первый пилотируемый запуск. Как известно, Советский Союз проиграл лунную гонку. Однако космический корабль "Союз" вошел в строй и оставался там на протяжении десятилетий, так как отличался от других конструкций того времени тем, что мог надежно пилотировать. Аварийная защита, которой он обладал, включалась за 15 минут до старта и гарантировала безопасность космонавтов на любом отрезке пути в случае неисправности.

Для чего используется "Союз"?

Союз" используется в качестве "космического такси", доставляющего российских и других астронавтов на МКС по системе квот. Он может перевозить на станцию запасы еды, воды, оборудование, а также возвращать экипажи обратно на Землю.

Одновременно на борту корабля "Союз" могут находиться только три члена экипажа. С 2011 года, когда из-за успехов Илона Маска, была прекращена американская космическая программа шаттлов, Россия обладала монополией на вывод людей на орбиту.

Что внутри космического корабля?

Семейство кораблей "Союз" состоит из трех частей: приборного отсека, спускаемого аппарата и жилого помещения. Космонавты при взлете сидят в спускаемом отсеке, который настолько тесен, что не остается места, чтобы сдвинуться даже на сантиметр. Немного просторнее жилые помещения (3,4 x 2,2 метра), в которых также размещается груз, который капсула доставляет на МКС. Здесь же находится космический туалет. Эта штука требует прочтения длинной инструкции по эксплуатации, поскольку управлять ею совсем не просто.

Все эти годы корабль модернизировался в основном изнутри, особенно в элементах управления. И если вы думаете, что все выглядит ужасно неудобно, то это потому, что так оно и есть.

Почему Россия продолжает летать на "Союзе"?

Несмотря на то, что космический корабль можно было бы спланировать и получше (бедному экипажу приходится сидеть согнутыми до ушей коленями), "Союз" сегодня является последним оплотом Роскосмоса на рынке космических запусков. Теоретически, его заменой должен стать новый космический корабль "Федерация" с более просторным и удобным шестиместным корпусом. Он находится в разработке с 2009 года и до сих пор не завершен, не говоря уже о полетах в космос.

Более того, даже если бы у Роскосмоса прямо сейчас был второй пилотируемый космический корабль, российские инженеры все равно считают, что "Союз" может прослужить еще некоторое время. Он зарекомендовал себя как сверхнадежный космический аппарат, и именно это является его основным преимуществом. За плечами космического корабля 149 успешных полетов и всего две трагедии - обе произошли в самом начале: в 1967 году погиб космонавт после того, как не сработала парашютная система, а в 1971 году космонавты погибли при спуске из-за потери воздуха.

Обрати внимание:

Поставь лайк если понравилась статья, тебе всего лишь "клик", а мне радости полные штаны =).

Подписывайся на канал , будет много интересных публикаций =).

История создания

Устройство

![Soyuz-TMA_parts[1]](https://aboutspacejornal.net/wp-content/uploads/2016/03/Soyuz-TMA_parts1-640x480.jpg)

Сверху вниз: бытовой отсек, спускаемый аппарат, приборно-агрегатный отсек

Корабли этого семейства состоят из трёх отсеков: приборно-агрегатного отсека (ПАО), спускаемого аппарата (СА), бытового отсека (БО).

В ПАО находится комбинированная двигательная установка, топливо для неё, служебные системы. Длина отсека 2,26 м, основной диаметр 2,15 м, максимальный диаметр 2,72 м. Двигательная установка состоит из 24 ДПО (двигатели причаливания и ориентации) по 12 на каждом коллекторе, из которых часть имеет тягу 13,3 кгс, часть (12 штук) — 2,7 кгс, а также сближающе-корректирующего двигателя (СКД) тягой 300 кгс. СКД предназначен для орбитального маневрирования и схода с орбиты. Работает на тетраоксиде диазота и несимметричном диметилгидразине . Корабли 7К-ОК и 7К-Т были оборудованы КТДУ-35 (корректирующе-тормозная двигательная установка) тягой 4 кН и удельным импульсом (УИ) 282 с. Фактически стояли 2 независимые КТДУ — основная и резервная.

Основные характеристики

Союз Т

Союз ТМ

Союз ТМА

Основные доработки (по компоновке, конструкции и бортовым системам спускаемого аппарата (СА) без увеличения его габаритов):

Союз ТМА-М

Основные доработки:

- В системе управления движением и навигации (СУДН) корабля новой серии установлено 5 новых приборов общей массой ~ 42 кг (вместо 6 приборов общей массой ~101 кг). При этом электропотребление СУДН снижено до 105 Вт (вместо 402 Вт);

- В составе модифицированной СУДН используются центральная вычислительная машина (ЦВМ) с устройством сопряжения суммарной массой ~26 кг и электропотреблением 80 Вт. Производительность ЦВМ — 8 млн операций в секунду, ёмкость оперативной памяти 2048 Кб. Существенно увеличен ресурс, который составляет 35 тыс. часов. Заложен 50%-й запас вычислительных средств;

- В системе бортовых измерений (СБИ) корабля установлено 14 новых приборов общей массой ~28 кг (вместо 30 приборов общей массой ~70 кг) при той же информативности. Введён режим обмена информацией с бортовыми вычислительными средствами (БВС);

- Снижено электропотребление СБИ: в режиме непосредственной передачи телеметрической информации — до 85 Вт (вместо 115 Вт), в режиме записи — до 29 Вт (вместо 84 Вт) и в режиме воспроизведения — до 85 Вт (вместо 140 Вт);

Сопутствующие доработки:

Система обеспечения теплового режима (СОТР):

- обеспечено жидкостное термостатирование приборов БВС СУДН путём установки в приборном отсеке (ПО) корабля трёх термоплат;

- доработан контур навесного радиатора СОТР для подключения термоплат термостатирования новых приборов СУДН, расположенных в ПО;

- установлен в контур навесного радиатора СОТР электронасосный агрегат повышенной производительности;

- заменён жидкостно-жидкостный теплообменник с целью улучшения жидкостного термостатирования корабля на стартовом комплексе в связи с введением в состав корабля новых приборов, требующих термостатирования.

Система управления движением и навигации (СУДН):

- доработан блок автоматики двигателей причаливания и ориентации (БА ДПО) с целью обеспечения совместимости с новыми бортовыми вычислительными средствами;

- доработано программное обеспечение вычислительных средств спускаемого аппарата корабля.

Система управления бортовым комплексом (СУБК):

- доработаны блок обработки команд и командная матрица в целях обеспечения заданной логики управления вводимыми приборами СУДН и СБИ;

- заменены автоматы защиты в блоках силовой коммутации для обеспечения электропитания вводимых приборов СУДН и СБИ.

Пульт космонавтов:

- внедрено новое программное обеспечение, учитывающее изменение командной и сигнальной информации при модернизации бортовых систем.

Усовершенствования конструкции корабля и интерфейсов с МКС:

- заменен магниевый сплав приборной рамы ПО на алюминиевый сплав для улучшения технологичности изготовления;

- введены дублированные мультиплексные каналы для обмена информацией между БВС корабля и БВС Российского сегмента МКС.

Результаты доработок:

- заменены 36 устаревших приборов на 19 приборов новой разработки;

- доработаны СУБК и СОТР в части обеспечения управления, электропитания и термостатирования вводимых новых приборов;

- дополнительно усовершенствована конструкция корабля для улучшения технологичности его изготовления;

- уменьшена на 70 кг масса конструкции корабля, что позволит проводить дальнейшее совершенствование его характеристик.

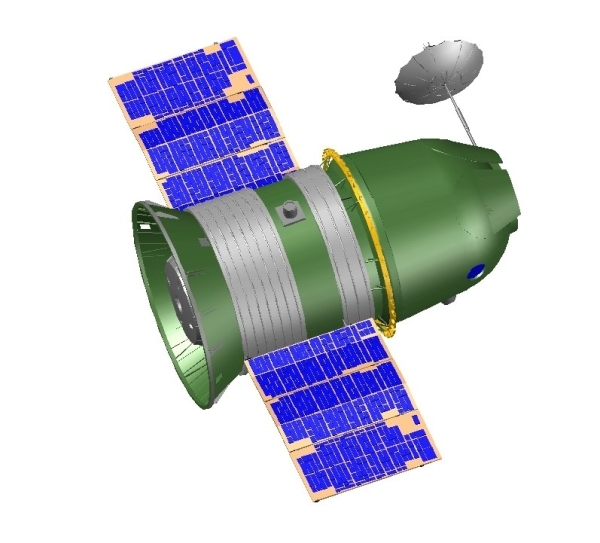

Союз МС

Основные пункты программы модернизации космического корабля:

Военные проекты

Описание Описание Тип корабля: Пилотируемый Экипаж: от 1 до 3 чел. Автономный ресурс: от 3 суток до 200 суток — в составе орбитальной станции (в зависимости от типа корабля) Средний диаметр: 2,25 м. Максимальный диаметр: 2,72 м. Длина: 7,9 м. Масса: 7 170 кг (Союз ТМА) Полётные данные: Космодром Байконур, СК 17П32-5 РН типа Р-7. Пл. № 1. ПУ № 5; СК 17П32-6 РН типа Р-7. Пл. № 31 Ракета-носитель: Союз-ФГ

Статистика. Статистика. Первый запуск: 23 апреля 1967 Успешных запусков: 108 полётов Неудачных запусков: 2 катастрофы, 2 аварии без жертв (в том числе 1 суборбитальный полёт) Всего запусков: 110

Основные доработки: В системе управления движением и навигации (СУДН) корабля новой серии установлено 5 новых приборов общей массой ~ 42 кг (вместо 6 приборов общей массой ~101 кг). При этом электропотребление СУДН снижено до 105 Вт (вместо 402 Вт); В составе модифицированной СУДН используются центральная вычислительная машина (ЦВМ) с устройством сопряжения суммарной массой ~26 кг и электропотреблением 80 Вт. Производительность ЦВМ — 8 млн операций в секунду, ёмкость оперативной памяти 2048 Кб. Существенно увеличен ресурс, который составляет 35 тыс. часов. Заложен 50%-й запас вычислительных средств; В системе бортовых измерений (СБИ) корабля установлено 14 новых приборов общей массой ~28 кг (вместо 30 приборов общей массой ~70 кг) при той же информативности. Введён режим обмена информацией с бортовыми вычислительными средствами (БВС); Снижено электропотребление СБИ: в режиме непосредственной передачи телеметрической информации — до 85 Вт (вместо 115 Вт), в режиме записи — до 29 Вт (вместо 84 Вт) и в режиме воспроизведения — до 85 Вт (вместо 140 Вт);

Сопутствующие доработки: Система обеспечения теплового режима (СОТР): обеспечено жидкостное термостатирование приборов БВС СУДН путём установки в приборном отсеке (ПО) корабля трёх термоплат; доработан контур навесного радиатора СОТР для подключения термоплаттермостатирования новых приборов СУДН, расположенных в ПО; установлен в контур навесного радиатора СОТР электронасосный агрегат повышенной производительности; заменён жидкостно-жидкостный теплообменник с целью улучшения жидкостного термостатирования корабля на стартовом комплексе в связи с введением в состав корабля новых приборов, требующих термостатирования.

Система управления движением и навигации (СУДН): Система управления движением и навигации (СУДН): доработан блок автоматики двигателей причаливания и ориентации (БА ДПО) с целью обеспечения совместимости с новыми бортовыми вычислительными средствами; доработано программное обеспечение вычислительных средств спускаемого аппарата корабля. Система управления бортовым комплексом (СУБК): доработаны блок обработки команд и командная матрица в целях обеспечения заданной логики управления вводимыми приборами СУДН и СБИ; заменены автоматы защиты в блоках силовой коммутации для обеспечения электропитания вводимых приборов СУДН и СБИ.

Пульт космонавтов: Пульт космонавтов: внедрено новое программное обеспечение, учитывающее изменение командной и сигнальной информации при модернизации бортовых систем. Усовершенствования конструкции корабля и интерфейсов с МКС: заменен магниевый сплав приборной рамы ПО на алюминиевый сплав для улучшения технологичности изготовления; введены дублированные мультиплексные каналы для обмена информацией между БВС корабля и БВС Российского сегмента МКС. Результаты доработок: заменены 36 устаревших приборов на 19 приборов новой разработки; доработаны СУБК и СОТР в части обеспечения управления, электропитания и термостатирования вводимых новых приборов; дополнительно усовершенствована конструкция корабля для улучшения технологичности его изготовления; уменьшена на 70 кг масса конструкции корабля, что позволит проводить дальнейшее совершенствование его характеристик.

См. также Список аппаратов серии Союз Восток (космический корабль) Союз 7К-Л1 (Зонд (космическая программа)) Русь (космический корабль) Л3 (космический корабль) Аполлон (КА) Шэньчжоу Клипер (КА) Пилотируемый космический аппарат Многоразовый транспортный космический корабль

Имена и индексы

Спешка

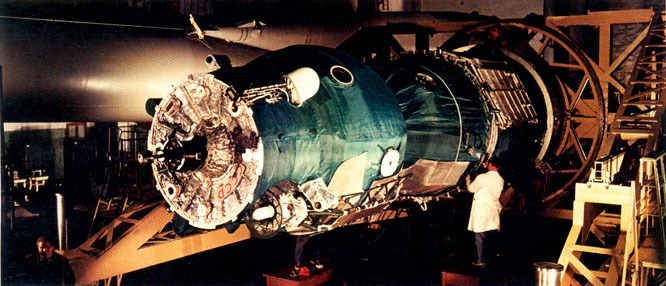

Сохранились уникальные съемки интерьера и внешнего вида кораблей.

7К-С, 7К-СТ

Новая приборная доска

Косметические изменения кабины — шкалы теперь не механические, а электронные

Союзы ТМ летали с середины 80-х по 2002 год.

Новые большие дисплеи

Корабли этой модификации летали с 2002 по 2010 годы.

К 2010 году стало ясно, что настала пора обновить электронную начинку. Бортовой компьютер массой в центнер — это как-то уже слишком. Сказано — сделано, в модификации ТМА-М массу компьютера и еще нескольких приборов уменьшили вдвое. Энергопотребление также снизилось.

Фото в полном размере

Ну и, наконец, последняя по времени, и похоже, финальная модификация МС. Новая связь без единого разрыва глухих витков, еще более надежные двигатели причаливания и ориентации, модная светодиодная фара, улучшенная противометеоритная защита, увеличенные солнечные панели, дополнительные батареи.

Дополнительная информация

ТАСС-ДОСЬЕ. 50 лет назад, 23 апреля 1967 г., с космодрома Байконур был осуществлен первый пилотируемый запуск космического корабля типа "Союз", на орбиту его вывела одноименная ракета-носитель. По плану за "Союзом-1", пилотируемым летчиком-космонавтом Владимиром Комаровым, на следующий день на околоземную орбиту планировалось вывести "Союз-2" с тремя космонавтами - Валерием Быковским (командир), Алексеем Елисеевым и Евгением Хруновым.

Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы Подробно рассказываем о том, как сделать космос своей профессией

Программой полета предусматривалось проведение первой стыковки кораблей на орбите и перехода через открытый космос Елисеева и Хрунова с "Союза-2" на "Союз-1". Затем космонавты должны были вернуться на Землю. Однако из-за возникших неполадок на "Союзе-1" запуск второго корабля был отменен и досрочно прерван полет Владимира Комарова. Космонавт погиб 24 апреля при приземлении, причиной катастрофы стало нераскрытие основного парашюта спускаемой капсулы.

"Союз" - семейство одноразовых транспортных пилотируемых космических кораблей. Пришли на смену советским космическим кораблям первого поколения - "Восток" (одноместный) и "Восход" (трехместный). "Союзы" были созданы в рамках нереализованной советской лунной программы.

История проекта

16 апреля 1962 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о разработке комплекса "Союз" для пилотируемого облета Луны. В том же году в ОКБ-1 (ныне - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева), где под руководством конструктора Сергея Королева были созданы "Восток" и "Восход", появился корабль нового поколения с индексом "7К-ОК" ("ОК" - "орбитальный корабль"; впоследствии стал именоваться "Союз"). Работа по программе, получившей название "Союз", продолжалась в течение пяти лет. С Байконура было проведено два пробных запуска экспериментального "7К-ОК" в беспилотном варианте - 26 ноября и 9 февраля 1967 г.

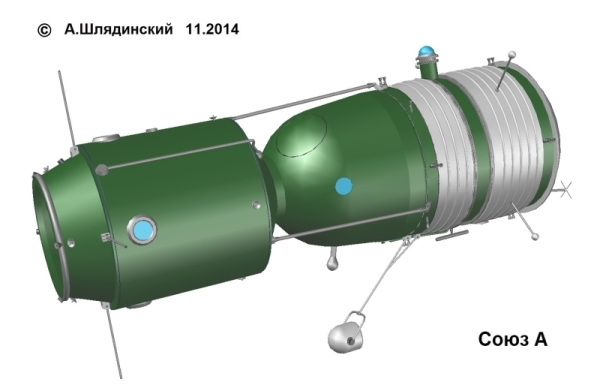

Лунный корабль

Вместе с "7К-ОК" был создан корабль с индексом "7К-Л1", предназначавшийся для облета Луны. Его первый испытательный беспилотный запуск состоялся 10 марта 1967 г.

Всего в 1967-1970 гг. было осуществлено семь запусков корабля в беспилотном варианте (под названиями "Космос-146", "-154" и "Зонд-4", "-5", "-6", "-7", "-8"). Советские пилотируемые полеты к Луне так и не начались.

Серия "Союз" и ее модификации

Первый пилотируемый полет корабля типа "7К- ОК" ("Союз-1") 23-24 апреля 1967 г. закончился аварией: при посадке не вышел основной тормозной парашют, в результате чего спускаемая капсула корабля врезалась в землю на скорости 180 км/ч, космонавт Владимир Комаров погиб.

После аварии конструкция корабля претерпела изменения, было проведено 6 запусков в автоматическом режиме (без космонавтов). Первый успешный запуск доработанного корабля в пилотируемом режиме состоялся 26 октября 1968 г. - в полет на "Союзе-3" отправился космонавт Георгий Береговой.

В 1969 г. в связи с работами по долговременным орбитальным станциям ("Салют") на базе модификации "7К-ОК" началась разработка транспортного варианта кораблей - "7К- Т" ("транспортный"). Он отличался наличием стыковочного лаза (до этого космонавты переходили из одного корабля в другой через открытый космос). Первый пилотируемый полет корабля "7К-Т" ("Союз-10") с тремя космонавтами на борту состоялся 23 апреля 1971 г., но из-за неполадок космонавты не смогли попасть на орбитальную станцию "Салют-1" и полет был прерван досрочно. Следующий запуск состоялся 6 июня 1971 г.: корабль "Союз-11" доставил на "Салют-1" первый экипаж. Однако при возвращении 30 июня 1971 г. космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли из-за разгерметизации спускаемого аппарата корабля (первые "Союзы" могли вмещать до трех космонавтов, но без скафандров). Это был второй и последний случай катастроф с кораблями типа "Союз".

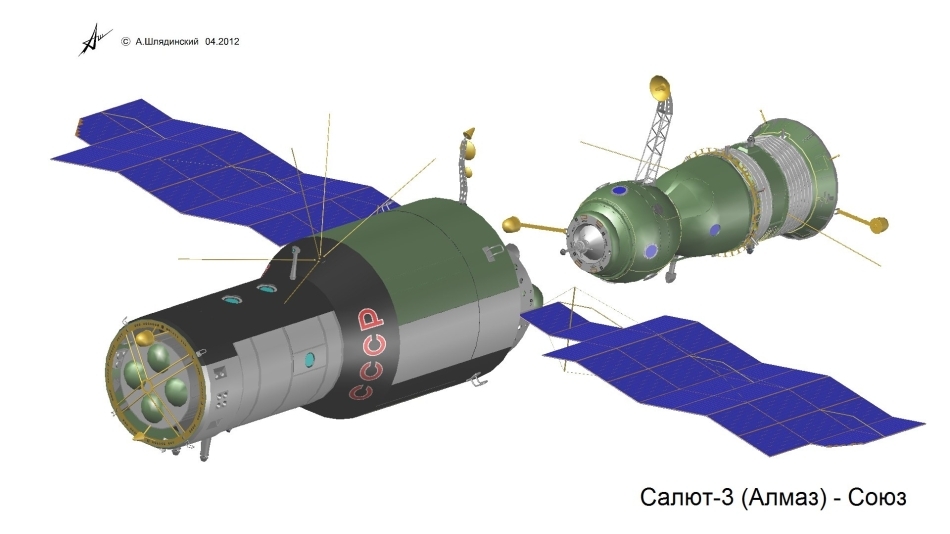

После катастрофы "Союза-11" корабль "7К-Т" был модифицирован, экипаж уменьшен до двух космонавтов, чтобы они могли размещаться внутри спускаемого аппарата в скафандрах. Также были разработаны модификации для доставки экипажей на военные орбитальные пилотируемые станции "Алмаз". На орбиту летали варианты корабля, имевшие индексы "7К-С", "7К-МФ6". 17 июля 1975 г. корабль этого поколения ("Союз-19") произвел стыковку на орбите с американским кораблем Apollo 18 ("Аполлон-18").

Всего в 1967-1981 гг. было осуществлено 55 запусков кораблей серии "Союз" ("7К") разных модификаций: 38 полетов в пилотируемом варианте, 16 - в беспилотном и один аварийный запуск с двумя космонавтами. 5 апреля 1975 г. из- за аварии ракеты-носителя "Союз" корабль не вышел на околоземную орбиту, спускаемый аппарат с Василием Лазаревым и Олегом Макаровым отделился от ракеты и благополучно приземлился в Алтайской обл.

"Союз Т"

"Союз-Т" ("Т" - "транспортный") подвергся значительной модернизации, был оснащен бортовым компьютером, новыми системой управления, усовершенствованной двигательной установкой. За счет переоборудования спускаемого аппарата в состав экипажа корабля могло входить до трех человек в скафандрах.

Первый запуск корабля в беспилотном варианте был проведен 4 апреля 1978 г. Первый полет с экипажем из двух космонавтов ("Союз Т-2") состоялся 5-9 июня 1980 г. на станцию "Салют-6".

"Союз ТМ"

В 1986 г. был разработан вариант "Союз ТМ" ("ТМ" - "транспортный модифицированный").

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Первый беспилотный запуск был проведен 21 мая 1986 г. Первый пилотируемый полет состоялся 5 февраля - 30 июля 1987 г.: "Союз ТМ-2" доставил экипаж в составе двух космонавтов на орбитальную станцию "Мир".

Всего в 1986-2002 гг. осуществлено 34 запуска серии "Союз ТМ": 33 в пилотируемом варианте и один в беспилотном.

"Союз ТМА"

В 2002 г. разработан следующий вариант корабля - "Союз ТМА" ("ТМА" - "транспортный модифицированный антропометрический"). Эта модификация была приспособлена для полетов космонавтов ростом до 190 см (ранее - до 182 см). кроме того, была повышена защита экипажа от нагрузок при посадке.

Первый запуск проведен 30 октября 2002 г.: "Союз ТМА-1" доставил трех космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Всего в 2002-2011 гг. проведено 22 запуска "Союзов ТМА" - все с экипажами на борту и успешные.

"Союз ТМА-М"

"Союз ТМА-М" ("М" - "модернизированный") впервые был выведен на орбиту 8 октября 2010 г. Отличался от предыдущей серии тем, что был оснащен цифровой системой управления вместо аналоговой.

Всего в 2010-2016 гг. состоялось 20 запусков - все успешные.

"Союз МС"

Используемая в настоящее время версия корабля "Союз МС" создана на базе серии "Союз ТМА" путем глубокой модернизации. На новом корабле обновлены практически все внутренние системы.

Впервые "Союз МС" был выведен на околоземную орбиту 7 июля 2016 г. Через двое суток, 9 июля, корабль доставил на МКС трех членов экспедиции МКС-48/49. 30 октября 2016 г. спускаемый аппарат корабля вернул экипаж на Землю.

Всего на 22 апреля 2017 г. включительно осуществлено четыре запуска корабля - все успешные.

Перспективный корабль

РКК "Энергия" ведет разработку многоразового пилотируемого корабля, получившего название "Федерация". В августе 2015 г. корпус его возвращаемого аппарата впервые демонстрировался широкой публике на авиасалоне МАКС в г. Жуковском (Московская обл.). Согласно Федеральной космической программе России на 2016-2025 гг. (утверждена 23 марта 2016 г. постановлением правительства РФ), первый запуск "Федерации" в беспилотном варианте может состояться в 2021 г. с космодрома Восточный, а первый пилотируемый запуск - в 2023 г. 0сик/сау/спо/сап.

Читайте также: