Иоганн штраус и павловские сезоны доклад

Обновлено: 26.06.2024

Может ли провинциальный вокзал стать важным культурным центром, в который будут стремиться не только местные жители, но и вся столица? Да! В XIX веке благодаря невероятной музыкальной программе Павловский вокзал превратился в настоящее место силы, конкурирующее со столичной филармонией, и объект паломничества петербуржцев. Рассказываем, как так вышло

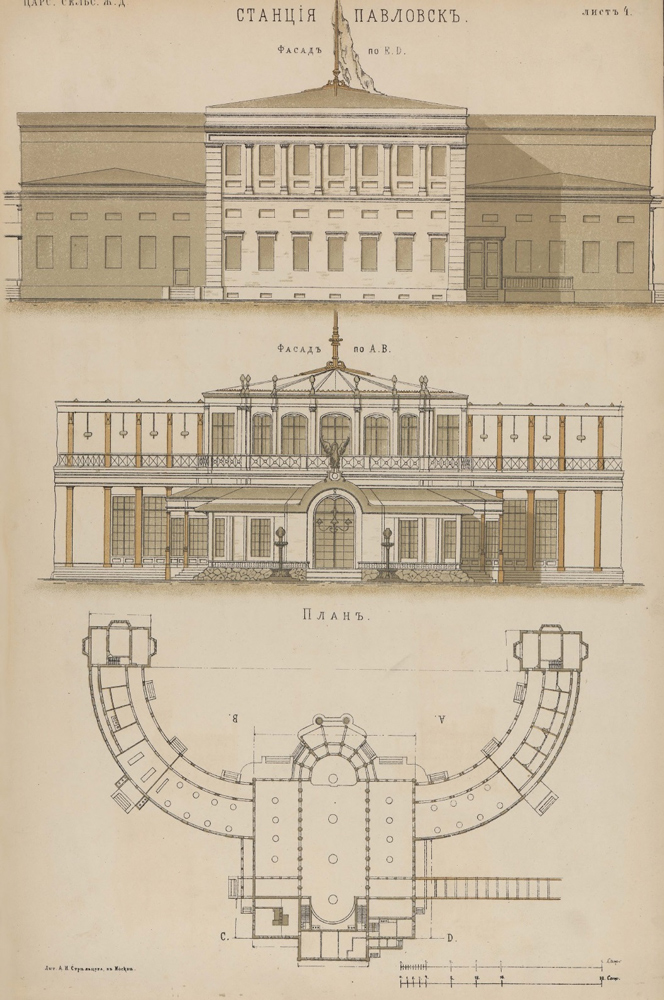

Небольшой городок Павловск в 25 верстах Около 26,5 километра. от Петербурга с XVIII века был излюбленной дачной местностью у состоятельных горожан. Здесь располагалась царская резиденция и был разбит красивейший парк, позже воспетый Жуковским. Неслучайно в 1838 году именно на этой территории был завершен коммерческий проект железной дороги, соединявшей Павловск со столицей, и вокзала, ставшего не просто конечной станцией, но центром культурной жизни России на протяжении следующих ста лет.

Вокзал в Павловске. Литография Карла Шульца по рисунку Иоганна Якоба Мейера. Конец — начало 1850-х годов Государственный Эрмитаж

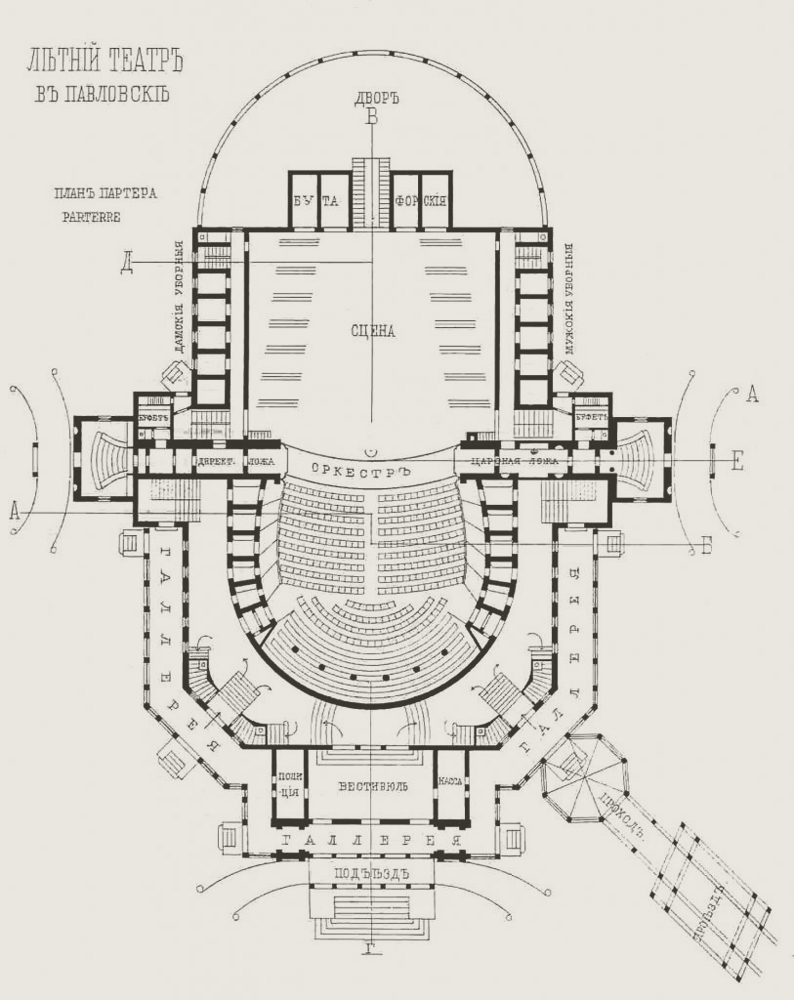

В 1878 году при Павловском вокзале был отстроен театр по проекту архитектора Николая Бенуа. Летом здесь проводилось до тридцати драматических, оперных и балетных спектаклей. На его сцене выступала знаменитая балерина Анна Павлова.

На концертах дирижера и скрипача Николая Галкина, возглавлявшего оркестр вокзала с 1892 по 1903 год, выступали солисты — звезды петербургской сцены: певцы Иван Ершов и Федор Шаляпин, виолончелист Александр Вержбилович и многие другие. В практике дирижера Александра Асланова, руководившего концертами в годах, наметилась еще одна стратегия: Павловск стал площадкой для премьер только что сочиненных произведений и открытия новых музыкантов. В августе здесь выступил юный Сергей Прокофьев, исполнив с Аслановым свой задористый Первый концерт для фортепиано с оркестром, а 23 августа впервые — Второй концерт.

Заезжие музыканты: кто придумывал программу

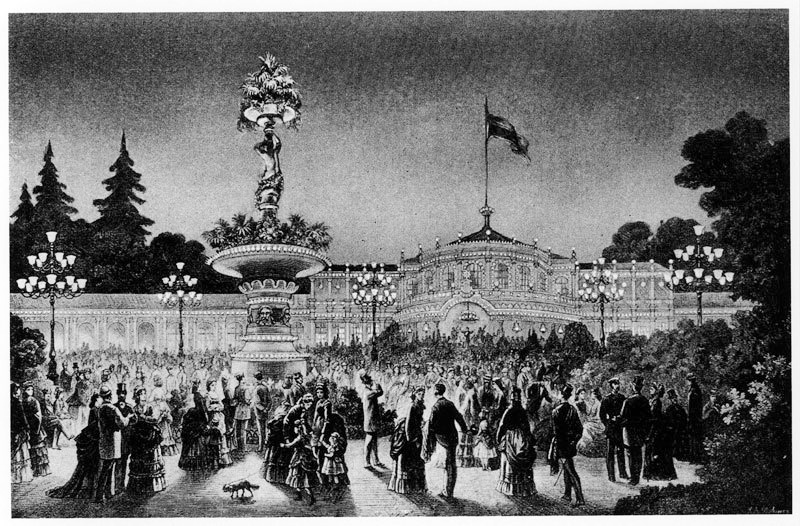

Концерт на Павловском вокзале по случаю 25-летия Царскосельской железной дороги. Гуашь Адольфа Шарлеманя. 1862 год © Частное собрание / Diomedia

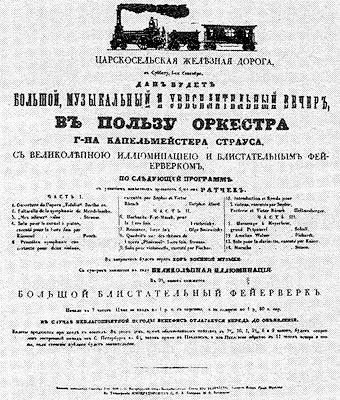

Мечты Кукольника о тирольцах, цыганах и даже Штраусе в скором времени были воплощены в жизнь. В сезоне 1838–1839 годов выступали цыгане, звучало тирольское пение, а в 1856-м приехал и сам Штраус-сын. Считается, что Кукольник имел отношение к культурной политике администрации Царскосельской железной дороги, стремившейся сделать проект прибыльным за счет модных музыкантов.

Варварский свисток: как возникла музыкальная мода на паровозную тему

Репертуарные пристрастия дирижеров Павловского вокзала влияли на музыкальную моду Северной столицы. При Йозефе Германе, Йозефе Лабицком и Иоганне Штраусе был период увлечения вальсом, при Иоганне Гунгле и затем его дяде Йозефе Гунгле — полькой, а при Генрихе Фюрстноу и Иосифе Штраусе — галопом.

Хлопанье пробки и звон бокалов: возлияния слушателей и страдания музыкантов

Музыкальный вокзал в Павловске. Вторая половина XIX века Архитектурный сайт Санкт-Петербурга Citywalls

Однако администрация шла навстречу и музыкантам, которые жаловались на отсутствие нормальных условий для выступлений: оркестр играл на хорах в ресторане во время обеда и там же вечером для танцев. В на улице была устроена полукруглая эстрада. А в 1860 году вокзал был переделан: внутри появился концертный зал, вмещающий до 2000 человек, что произошло не без влияния Штрауса. Ходили слухи, что маэстро отказался играть в ресторане и требовал отдельного помещения для выступлений А. С. Розанов. Музыкальный Павловск. СПб., 2007. .

Cалфетки со льдом, горчичники на грудь и порошок опиума: эпоха короля вальсов

Ольга Смирнитская. Вторая половина XIX века Deutschen Nationalbibliothek

30 сентября 1858 года Штраус исполнил в Павловске ее польку-мазурку, что, по сути, было признанием в любви. Их роман был обречен на провал, как и многие романтические отношения того времени (в том числе из-за разницы социальных положений и запрета ее родителей на брак). В сохранившейся любовной переписке сам Штраус предстает как романтический страдающий герой, который черпает вдохновение из любовных мук. Драматизма этим отношениям добавляла таинственная болезнь Штрауса (подобными телесными муками страдали многие музыканты-романтики). Он сообщал Ольге:

Публика на прогулке в парке перед концертом. Павловский вокзал. Вторая половина XIX века Accademia dei Sensi

Глубокомыслие на даче: почему Бетховен в Павловске звучал неуместно

После 1880-х годов в репертуаре вокзала преобладали симфонические произведения, что поддерживалось и изменившимися вкусами публики, и прессой. Этому способствовала и все большая русификация, позволяющая расширять состав оркестра, а значит, и исполнять более масштабные произведения. Если Герман приехал в Петербург с 18 музыкантами, у Гунгля их стало 30, а Иоганн Штраус увеличил число артистов до 47 (в том числе и за счет русских музыкантов), то дирижер Галкин, набиравший оркестр уже из студентов последних курсов Петербургской консерватории, управлял коллективом в 80 человек.

Играющие ребятишки и купающиеся негры: кинематограф в Павловске

Зал как поле битвы: концерт-митинг во время Русско-японской войны

Необузданная фантазия и звуковая фальшь: Сергей Прокофьев в Павловске

Cвистки паровозов и царство Чайковского: поздний Павловск Мандельштама и конец эпохи

В сезоне 1916 года произошло много изменений, повлиявших на популярность вокзала. Были отменены симфонические пятницы, введенные при Галкине. Военный оркестр, игравший обычно в антрактах симфонических концертов, теперь не звучал. И самое важное: правление вокзала ввело плату за вход в парк, так что теперь музыкальные вечера в основном проходили при полупустом зале.

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,

И ни одна звезда не говорит,

Но, видит Бог, есть музыка над нами,

Дрожит вокзал от пенья аонид,

И снова, паровозными свистками

Разорванный, скрипичный воздух слит.

Огромный парк. Вокзала мир стеклянный,

Железный мир опять заворожен.

На звучный пир в элизиум туманный

Торжественно уносится вагон:

Павлиний крик и рокот фортепьянный.

Я опоздал. Мне страшно. Это — сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,

Скрипичный строй в смятеньи и слезах.

Ночного хора дикое начало

И запах роз в гниющих парниках,

Где под стеклянным небом ночевала

Родная тень в кочующих толпах…

И мнится мне: весь в музыке и пене,

Железный мир так нищенски дрожит.

В стеклянные я упираюсь сени.

Горячий пар зрачки смычков слепит.

Куда же ты? На тризне милой тени

В последний раз нам музыка звучит!

Мемориальный камень на месте Павловского музыкального вокзала. 2013 год Wikimedia Commons

За свою более чем столетнюю историю Павловский вокзал, открытый как коммерческий проект в 1838 году по образцу европейских садово-парковых развлечений, превратился в значимый культурный центр России XIX — начала XX века. Вокзал влиял на музыкальное образование общества, формируя компетентного слушателя, и участвовал в развитии профессионального музыкального сообщества. Благодаря приезду известных музыкантов из Франции, Австрии, Германии, Чехии и Польши Павловский музыкальный вокзал стал международной концертной эстрадой, которая одновременно отражала изменения в российском обществе и истории страны.

Как железные дороги преобразили Россию, кто строил самые красивые вокзалы и мосты и что думали о железных дорогах Толстой и Драгунский

В один из теплых осенних дней 1855 года отдыхавший на водах молодой австрийский композитор Иоганн Штраус, талант которого становился все более известным далеко за пределами его родной Вены, был представлен солидному господину в расшитом золотом мундире. Господин оказался новым директором Царскосельской железной дороги и предложил Штраусу место постоянного дирижера летних концертов в Павловском вокзале с окладом, сумма которого заставила композитора отнестись к предложению с большим вниманием. Кроме того, выступать перед изысканной публикой, посещавшей концерты в Павловске, тоже было чрезвычайно престижно. Поэтому через несколько дней контракт, предусматривавший приезд Штрауса в Петербург уже в следующем 1856 году, был подписан.

Известно, что в 1837 году открылось движение на Царскосельской железной дороге между Санкт-Петербургом и его пригородами - Царским Селом и Павловском. Для того чтобы железной дорогой пользовались как можно больше, на конечной станции, в Павловске, построили большой вокзал с концертным залам, и уже летом 1838 года здесь открылся первый концертный сезон. Расчет оправдался: на концерты в Павловск летом отправлялся весь светский Петербург. Однако к началу 50-х годов популярность концертов немного упала, руководство железной дороги объяснило это тем, что в Павловске давно не выступали по-настоящему талантливые артисты. Поэтому директор Царскосельской железной дороги отправился в Европу на поиски новой звезды.

Музыкальный вечер в Павловском вокзале

Иоганн Штраус был приглашен вначале только на один летний сезон 1856 года, однако стал бессменным дирижером Павловских летних концертов на протяжении десяти лет. Вместе с композитором из Вены в Петербург приехали еще 12 музыкантов, остальных артистов для оркестра он выбрал из русских исполнителей. Очередной летний музыкальный сезон в Павловском вокзале открылся 6 мая 1856 года. Как писала потом газета "Санкт-Петербургские ведомости", "народу в Павловске была бездна". Штрауса встретили оглушительными аплодисментами, после исполнения каждой пьесы публика снова устраивала овации. Говорили, что после концерта дирижера чуть ли не на руках донесли до самой квартиры.

С первых концертов Штраус завоевал всеобщую симпатию, особенно восторгались им слушательницы. Композитору в это время исполнился 31 год, он был стройным, красивым, кроме того, публика приходила в восторг от его манеры дирижировать со скрипкой в руках, переходя от дирижирования к игре, при этом иногда он увлекался настолько, что его движения становились почти танцевальными. Но Штраус сумел поставить себя и свой оркестр в новые условия по сравнению со своими предшественниками - зал, где прежде обедали под музыку, теперь стал залом, где музыку только слушали.

Успех Штрауса в Павловске был действительно необычайным. Афиши, извещавшие о концертах Ивана Страуса (так назвали композитора на русский манер) можно было видеть в Петербурге повсюду. Русская публика, приходившая на концерты, любила музыку, разбиралась в ней, знала и ценила вальсы, которые составляли основу репертуара Штрауса. Но композитор включал в свои концертные программы и иную музыку: именно он познакомил петербуржцев с некоторыми произведениям зарубежных композиторов - Гуно, Вагнера, Верди. На концертах звучало лучшее из созданного русскими музыкантами, и особенно часто Штраус исполнял произведения Глинки, устраивая даже целые глинкинские вечера.

Публика настолько любила концерты Штрауса, что многие готовы были оставаться в Павловске на всю ночь. Дирижер даже вынужден был прерывать выступление, когда раздавался звонок, извещавший об отходе последнего поезда. Но иногда и это не помогало: поезд уходил, а слушатели оставались в Павловске на всю ночь. В таких случаях Штраус выходил к публике и просил внести небольшую сумму для бедствующих или в фонд помощи раненым в Крымской войне, а после этого концерт продолжался до утра. Газета "Северная пчела" написала как-то, что по свидетельству одного из меломанов, Штраус "скоро в состоянии будет ходить от своей квартиры до эстрады… по ковру, склеенному из нежных записок восторженных поклонниц".

В Павловске Штраус выступал не только как исполнитель и дирижер, он продолжал сочинять. Известны многие его произведения, связанные с пребыванием в Петербурге, и в первую очередь, знаменитый вальс "Прощанье с Петербургом".

Последним сезоном Штрауса в Павловске стало лето 1865 года. 19 сентября состоялся последний концерт сезона, публика, как всегда, проводила своего любимца неистовыми аплодисментами.

Композитор еще несколько раз приезжал в Петербург, даже дирижировал своей опереттой "Цыганский барон" на сцене Александринского театра, но это были уже лишь эпизодические выступления. Десять Павловских сезонов Штрауса стали целой эпохой для русской публики и прекрасным воспоминанием в полной множеством трудностей жизни композитора.

Первое поселение в этих местах появилось в XIII веке. Это была новгородская крепость "Городок на Славянке", который относился к Водской пятине Новгородской земли. В XVIII веке здесь существовали финские деревни Линна и Сеппеля.

Екатерина Великая, когда отдыхала в находящемся неподалеку Царском Селе, приезжала сюда охотиться. Для неё были выстроены два деревянных домика: Крик и Крак. Крик сгорел в годы Великой Отечественной войны, когда Павловск был оккупирован немцами, а Крак за ветхостью был разобран еще в 1929 году.

Новая страница истории Павловска начинается 12 декабря 1777 года, когда императрица Екатерина II подарила 362 десятины земли вместе с деревнями и людьми своему сыну, цесаревичу Павлу Петровичу и его супруге Марии Федоровны в знак признательности за рождение первенца – будущего императора Александра I.

Крепость Бип.

В 1778 году здесь были построены два небольших деревянных дворца: Паульлюст (нем. Paullust – Утеха Павла) и Мариенталь (нем. Marientahl – Долина Марии). Позднее на месте Паульлюства был возведен Павловский дворец, а на месте Мариентальского дворца – крепость Бип. В то время Павловск именовался Павловским селом, где, по данным на 1 января 1780 года, постоянно проживало 54 человека.

Павловский дворец.

Павел, будущий император, решил обустроить здесь свою резиденцию. В 1786 году по проекту архитектора Чарльза Камерона началось строительство Павловского дворца. Однако Павел предпочитал Гатчину, и в 1788 году подарил дворец своей супруге, будущей императрице Марии Федоровне.

12 ноября 1796 года, через неделю после коронации, император Павел издал указ о присвоении Павловскому статуса города и переименовании его в Павловск.

После его гибели в 1801 году, вдовствующая императрица Мария Федоровна постоянно жила здесь в теплое время года. В Павловском дворце и парке мы найдем немало уголков, так или иначе связанных с её именем, например, Собственный садик, или Розовый павильон. Незадолго до Отечественной войны 1812 года военным комендантом Павловска был Петр Иванович Багратион (1765-1812).

Розовый павильон.

После её смерти в 1828 году Павловск перешел к великому князю Михаилу Павловичу, младшему брату Николая I. При нем в Павловске шло активное строительство и благоустройство города: был застроен Еленинский квартал, прежде пустырь, созданы детский приют и Александровское учебное заведение, где учились дети купцов и мещан.

Со второй трети XIX века Павловск стал одним из центров музыкальной культуры – для привлечения пассажиров для поездок по железной дороге был построен Павловский музыкальный вокзал, где выступали многие знаменитые музыканты того времени. "Воксал" представлял собой изящное деревянное здание, на верхнем этаже располагались меблированные номера.

Музыкальный Воксал

Десять сезонов подряд с 1856 года здесь играл на скрипке и дирижировал король венских вальсов Иоганн Штраус. Именно "павловские сезоны" помогли ему выйти из тени своего выдающегося отца, обрести свое имя и свою славу.

Выступления в Павловском вокзале считались большой честью для знаменитостей российской и зарубежной сцены. Здесь пели Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. Д. Вяльцева, играли А. К. Глазунов, Р. М. Глиэр, С. С. Прокофьев и др. В 1914 году своего знаменитого "Лебедя", "Бабочек" танцевала несравненная Анна Павлова. Здесь также бывали знаменитые слушатели и зрители: М. Ю. Лермонтов и С. Тургенев, Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. В 1843 году в Павловском вокзале побывал О. Бальзак, а в 1852 — А. Дюма.

Штраус (его чаще называли "несравненный Страус") превратил Павловский вокзал из ресторана, где обедали под музыку, в место, где прежде всего слушали музыку. Он добился создания здесь концертного зала и условий для себя, как выдающегося дирижера, и своих музыкантов. Его принцип был: никакой игры во время обеда! Эта обязанность перешла к "военной музыке", а его игра начиналась в семь часов вечера и продолжалась до отхода последнего поезда. Кого только не слышали стены этого сооружения, где тесно соседствовали техника, моды, кулинария и… музыка. Причем одно не мешало другому – все что происходило в здании вокзала, составляло некое гармоническое единство.

Программы музыкальных вечеров И. Штрауса состояли не только из произведений европейских композиторов, его собственных сочинений, но были и специальные "глинкинские вечера". Особенно восторженно принимала публика "Меланхолический" или "Павловский" вальс М. И. Глинки (нам он знаком как "Вальс-фантазия"). Горячность, живость своей артистической натуры король вальса передавал не только оркестру, но и обычно сдержанной публике, которая свой восторг выражала криками "браво", топаньем ног. Вечера достигали апогея, когда Штраус бросал с эстрады напечатанные экземпляры своих сочинений.

После отъезда из Павловска в 1865 году Штраус еще дважды приезжал сюда на летние концерты. Его искрометная музыка, рожденная в Петербурге, даже в названиях несла память о местах, где была написана – "Воспоминания о Павловском парке", "Петербургские дамы", "Нева-полька", "Прощание с Петербургом"…

Российская слава Штрауса, кажется, не знает границ: его приветствуют высочайшие особы и боготворят меломаны. Окружают влюбленные улыбки и восхищенные глаза, тосты и восторги. Поклонницы раскупают кольца и броши с изображением музыканта. Успех измеряется и нарушением привычного образа жизни Павловска, где в цветочных магазинах составляются букеты, которым присваиваются названия его вальсов и маршей, гостиные знатных домов наполняются ароматом папирос "Штраус", а парикмахеры укладывают волосы своих клиентов в прически "а'ля Штраус".

Именно в Павловске Иоганн встретил свою первую большую любовь. Это была аристократка Ольга Смирнитская.

Но роману “короля вальсов” Иоганна Штрауса и русской аристократки Ольги Смирнитской не суждено было закончиться счастливо.

Штраус. Вальс "Сказки венского леса"

После революции Павловск переименовали в Слуцк, в честь революционерки Веры Слуцкой (1880-1917) и носил это название до 1944 года. Город серьезно пострадал в годы Великой Отечественной войны – с 17 сентября 1941 года по 24 января 1944 года здесь находились немецкие части. Павловский дворец при отступлении немцев был сожжен, в парке за годы оккупации вырублено более 60 тысяч деревьев. Пострадали и другие исторические здания.

Павловский дворец со стороны Долины прудов.

В 1944 году городу было возвращено его историческое название. По легенде, Сталин в приказе о награждении частей, освобождавших Павловск и Пушкин, написал по ошибке "Павловск (Слуцк)", а не наоборот. После войны началась реставрация дворцово-паркового комплекса, которая продолжалась с 1946 по 1973 год.

Большую роль в этом сыграла Анна Ивановна Зеленова (1913-1980), возглавлявшая Павловский дворец-музей с 1941 по 1979 год. Она руководила эвакуацией и захоронением наиболее музейных фондов в августе-сентябре 1941 года, в блокадном Ленинграде продолжила работу по систематизации музейных ценностей, а после войны настояла на необходимости восстановления Павловского дворца и парка.

Павильон трех граций.

В 1989 году Павловск был внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России, на сегодняшний момент 42 объекта здесь находятся под охраной государства как культурные и исторические памятники. Павловск стал одним из центров туризма, ежегодно его посещают более 1,5 млн. туристов.

Штраус. Вальс "Прощание с Петербургом"

Штраус. Вальс " в Павловском лесу"

Глинка. "Вальс - фантазия"

В один из теплых осенних дней 1855 года отдыхавший на водах молодой австрийский композитор Иоганн Штраус, талант которого становился все более известным далеко за пределами его родной Вены, был представлен солидному господину в расшитом золотом мундире. Господин оказался новым директором Царскосельской железной дороги и предложил Штраусу место постоянного дирижера летних концертов в Павловском вокзале с окладом, сумма которого заставила композитора отнестись к предложению с большим вниманием. Кроме того, выступать перед изысканной публикой, посещавшей концерты в Павловске, тоже было чрезвычайно престижно. Поэтому через несколько дней контракт, предусматривавший приезд Штрауса в Петербург уже в следующем 1856 году, был подписан.

Известно, что в 1837 году открылось движение на Царскосельской железной дороге между Санкт-Петербургом и его пригородами - Царским Селом и Павловском. Для того чтобы железной дорогой пользовались как можно больше, на конечной станции, в Павловске, построили большой вокзал с концертным залам, и уже летом 1838 года здесь открылся первый концертный сезон. Расчет оправдался: на концерты в Павловск летом отправлялся весь светский Петербург. Однако к началу 50-х годов популярность концертов немного упала, руководство железной дороги объяснило это тем, что в Павловске давно не выступали по-настоящему талантливые артисты. Поэтому директор Царскосельской железной дороги отправился в Европу на поиски новой звезды.

Иоганн Штраус был приглашен вначале только на один летний сезон 1856 года, однако стал бессменным дирижером Павловских летних концертов на протяжении десяти лет. Вместе с композитором из Вены в Петербург приехали еще 12 музыкантов, остальных артистов для оркестра он выбрал из русских исполнителей. Очередной летний музыкальный сезон в Павловском вокзале открылся 6 мая 1856 года. Как писала потом газета "Санкт-Петербургские ведомости", "народу в Павловске была бездна". Штрауса встретили оглушительными аплодисментами, после исполнения каждой пьесы публика снова устраивала овации. Говорили, что после концерта дирижера чуть ли не на руках донесли до самой квартиры.

С первых концертов Штраус завоевал всеобщую симпатию, особенно восторгались им слушательницы. Композитору в это время исполнился 31 год, он был стройным, красивым, кроме того, публика приходила в восторг от его манеры дирижировать со скрипкой в руках, переходя от дирижирования к игре, при этом иногда он увлекался настолько, что его движения становились почти танцевальными. Но Штраус сумел поставить себя и свой оркестр в новые условия по сравнению со своими предшественниками - зал, где прежде обедали под музыку, теперь стал залом, где музыку только слушали.

Музыкальный вечер в Павловском вокзале. Е.Самокиш - Гулковская. 1862 г.

Успех Штрауса в Павловске был действительно необычайным. Афиши, извещавшие о концертах Ивана Страуса (так назвали композитора на русский манер) можно было видеть в Петербурге повсюду. Русская публика, приходившая на концерты, любила музыку, разбиралась в ней, знала и ценила вальсы, которые составляли основу репертуара Штрауса. Но композитор включал в свои концертные программы и иную музыку: именно он познакомил петербуржцев с некоторыми произведениям зарубежных композиторов - Гуно, Вагнера, Верди. На концертах звучало лучшее из созданного русскими музыкантами, и особенно часто Штраус исполнял произведения Глинки, устраивая даже целые глинкинские вечера.

Публика настолько любила концерты Штрауса, что многие готовы были оставаться в Павловске на всю ночь. Дирижер даже вынужден был прерывать выступление, когда раздавался звонок, извещавший об отходе последнего поезда. Но иногда и это не помогало: поезд уходил, а слушатели оставались в Павловске на всю ночь. В таких случаях Штраус выходил к публике и просил внести небольшую сумму для бедствующих или в фонд помощи раненым в Крымской войне, а после этого концерт продолжался до утра. Газета "Северная пчела" написала как-то, что по свидетельству одного из меломанов, Штраус "скоро в состоянии будет ходить от своей квартиры до эстрады… по ковру, склеенному из нежных записок восторженных поклонниц".

Успех Иоганна Штрауса в Павловске. Рисунок 1856 г.

В Павловске Штраус выступал не только как исполнитель и дирижер, он продолжал сочинять. Известны многие его произведения, связанные с пребыванием в Петербурге, и в первую очередь, знаменитый вальс "Прощанье с Петербургом".

Последним сезоном Штрауса в Павловске стало лето 1865 года. 19 сентября состоялся последний концерт сезона, публика, как всегда, проводила своего любимца неистовыми аплодисментами.

Композитор еще несколько раз приезжал в Петербург, даже дирижировал своей опереттой "Цыганский барон" на сцене Александринского театра, но это были уже лишь эпизодические выступления. Десять Павловских сезонов Штрауса стали целой эпохой для русской публики и прекрасным воспоминанием в полной множеством трудностей жизни композитора.

Памятник Иоганну Штраусу в Павловске

Читайте также: