Губернская и судебная реформы 1775 г доклад

Обновлено: 28.06.2024

В историографии, особенно советской, закрепилось мнение, что губернская реформа 1775 года вызвана событиями Пугачёвщины, некой главной ответной мерой правительства на крестьянскую войну.

Рассмотреть эволюцию развития местных органов управления и самоуправления. Проанализировать стадии развития местных органов власти, объяснить политику государства по отношению к местному управлению и выяснить степень их эффективности.

МЫСЛЬ О РЕФОРМЕ.

В историографии, особенно советской, закрепилось мнение, что губернская реформа 1775 года вызвана событиями Пугачёвщины, некой главной ответной мерой правительства на крестьянскую войну. Действительно, преступная бездеятельность, халатность и коррумпированность местных органов власти показали сою неисправность, не сумев ни предупредить, ни вовремя погасить пугачевского пожара. Кстати, императрица осуждала не систему, а её недостойных представителей, отличавшихся злоупотреблениями властью.

СУТЬ РЕФОРМЫ.

Нужна помощь в написании доклада?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

· Губернии к тому времени представляли слишком обширные административные территории;

· В губернском управлении отсутствовали начала разделения властей и, подчас неоправданно, совмещалась деятельность различных ведомств и даже ветвей власти (например, один орган мог осуществлять полномочия одновременно и в области финансов, и в сфере исполнительной власти, и в качестве уголовного и гражданского суда).

На устранение этих недостатков и было рассчитано новое административно-территориальное деление России и вновь учреждавшиеся губернские органы.

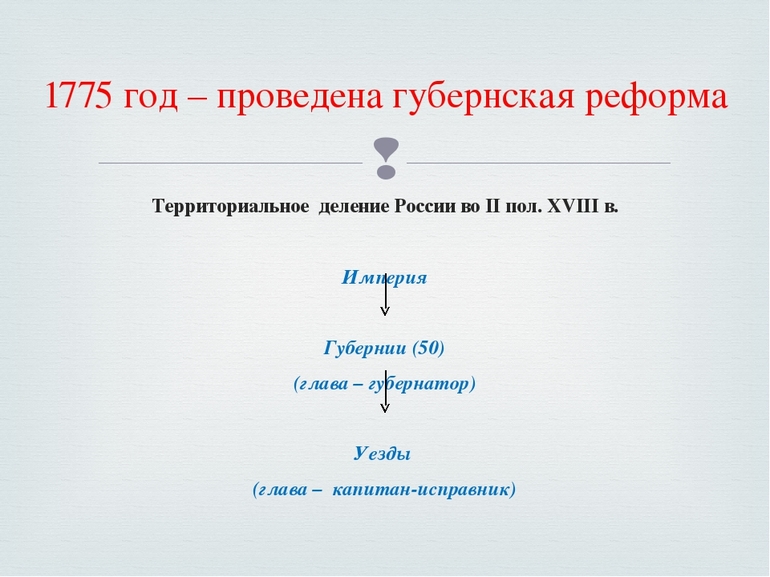

Прежде всего Екатерина II ввела новое областное управление. Вместо 20 (по сведениям Еремян В. В. И Ключевского В. О.) – 23 (Павленко Н. И.) обширных губерний (на которые к тому времени была разделена страна) территория делилась на 50 значительно меньших по размеру губерний. Границы прежних губерний и областей, определялись с учётом географических либо исторических условий и особенностей. В основу нового губернского деления было положено количество проживающего на определённой территории населения. Поэтому новые губернии представляли собой территориальные округа с населением 300 — 400 тысяч жителей. Губернии, в свою очередь, подразделялись на более мелкие единицы – уезды с население 20-30 тысяч человек. Провинция исчезала. Подобный критерий деления территории тоже имел недостатки: не учитывались особенности экономики региона, его тяготение к издавна сложившимся торгово-промышленным и административным центрам, игнорировался национальный состав населения. Новое деление было основано на компромиссе двух тенденций – централизации и децентрализации управления, причём местным органам управления (самоуправления) предоставлялись весьма широкие полномочия и права.

Действительно, по крайней мере на первый взгляд, в ходе реформы происходило дальнейшее перераспределение властных полномочий между центром и регионами в пользу последних, однако степень самостоятельности местных органов управления оставалась крайне ограниченной, вся их деятельность была строго регламентирована, все принципиальные решения политического характера по-прежнему принимались в центре и именно там назначался и отчитывался глава губернии, подчинённый непосредственно самодержцу. Ни один из вновь создаваемых органов исполнительной власти или самоуправления не имел право устанавливать на своей территории какие-либо законы или правила, вводить собственные налоги и пр. Все они должны были действовать строго по единым законам, разрабатываемым в центре.

Говоря о реформировании системы губернского управления, следует подчеркнуть, что все 50 губерний (позднее — 51) стали иметь унифицированное административное и судебное устройство. Все должностные лица и учреждения местной администрации подразделялись на три основные группы:

Нужна помощь в написании доклада?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

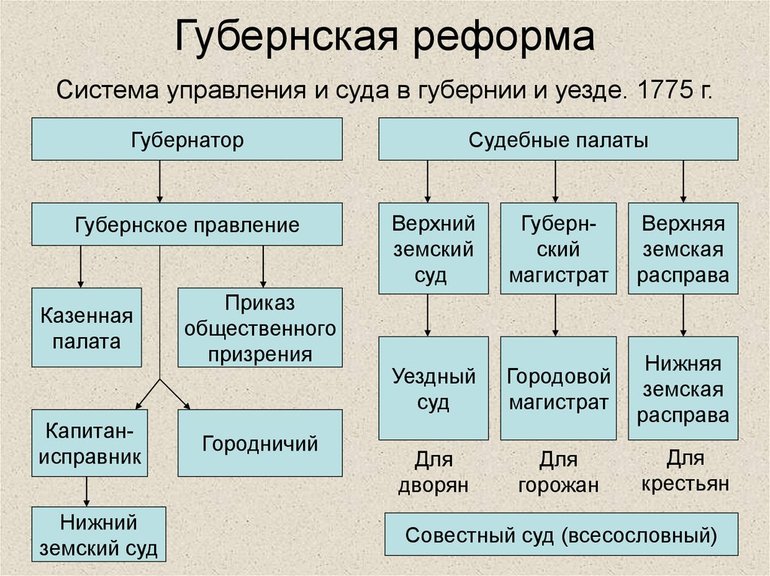

► Административно-полицейская включала в себя губернатора, губернское правление и Приказ общественного призрения, в уезде – земского исправника, членов Нижнего земского суда и городничего.

Систему органов губернской администрации составляли следующие органы: (осуществляло 2 основные функции: 1) исполнительную (обнародуя в губернии указы верховной власти); 2) распорядительную (осуществляя мероприятия полицейского характера)) возглавлялось ом, концентрировавшим в своих руках исполнительно-распорядительные и полицейские полномочия. Назначался генерал-губернатор из лиц, пользовавшихся особым доверием императрицы. Он начальствовал над двумя-тремя губерниями, являлся надзирателем за исполнением законов и обязанностей должностных лиц, в его распоряжении находились полиция, гарнизон, а также полевые войска, дислоцированные на территории наместничества. В его обязанности также входила забота о своевременном сборе податей и рекрутов. Наместник имел право, приезжая в одну из столиц, заседать в Сенате при обсуждении вопросов его наместничества. Губернатору подчинялись все правительственные учреждения губернии, а также сословные суды. В финансовых вопросах ему помогал вице-губернатор, а в контроле за исполнением законов – губернский прокурор и стряпчие. Губернское правление обнародовало и исполняло в пределах губернии указы и распоряжения центрального правительства; осуществляло контроль за деятельностью всей системы органов губернского управления; ведало местной полицией; следило за порядком и безопасностью и т.д.

Под контролем генерал-губернатора действовало 3 вида местных учреждений – административного, финансового и судебного характера. Админ. и фин. действовали в губернии, судебные – в уезде.

Помимо генерал-губернатора (как председателя) в состав губернского правления входило по 2 , назначаемых центральным правительством. Губернское правление не являлось коллегиальным органом, поэтому роль советников была исключительно совещательной. Генерал-губернатор мог и не согласится с их мнением, и в этом случае они обязаны были исполнять решение главы местной администрации.

Для управления учебными заведениями, больницами, сиротскими домами и другими благотворительными учреждениями был образован приказ общественного призрения – наиболее яркое проявление политики просвещённого абсолютизма. Председательствовал в приказе сам губернатор.

► Вторую строку в системе губернских учреждений составляли финансово-хозяйственные органы: казённая палата в губернии, казначейство – в уезде. К, осуществлявшая финансовое управление и ведала государственным имуществом, откупами, продажей соли, доходами и расходами, казёнными сборами, подрядами, постройками, промышленностью и торговлей губернии, проводила учётно-статистическую работу по ревизиям – переписям податного населения. В состав казённой палаты входил и 4 члена – директор экономии, советник и 2 асессора. В подчинении у казённой палаты находились губернское и уездное казначейства, хранившие казённые доходы, а также ведавшие выдачей по распоряжению властей денежных сумм также населения статистическую работу по ревизиям — переписям, казначейство — в общественного призрения, в уезде — земского.

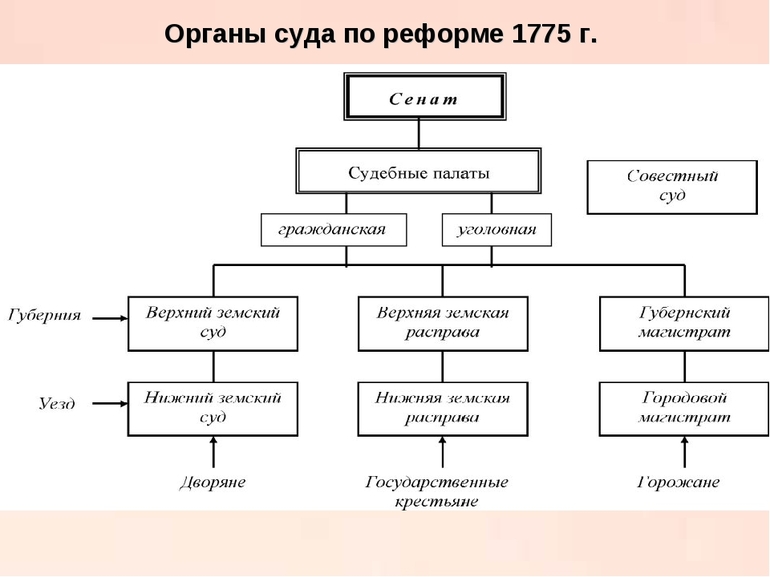

► Рассматривая нововведения Екатерины II, следует отметить, что реформированию подверглась и система губернских судебных учреждений: общесословные (палата гражданского и палата уголовного суда в губернии), суды специального назначения (совестный и надворный), сословные губернские и уездные суды. Причём в результате реформирования судебная система стала чрезвычайно усложнена. Тем не менее, вновь созданная система характеризовалась такими принципами деятельности, как коллегиальность, привлечение (в известных пределах) населения к отправлению правосудия, выборный характер комплектования судебных органной.

Нужна помощь в написании доклада?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Ниже судебных органов в губерниях действовали сословные суды, в которых рассматривались как уголовные, так и гражданские дела. Эти судебные учреждения представляли собой исключительно сословные органы: верхний земский суд – для дворянства, ему подчинены уездные суды, Дворянские опеки, земские суды его округа, для которых он выступает апелляционной и ревизионной инстанцией; его полное присутствие состояло из 2-х председателей, назначаемых императрицей по представлению Сената из 2-х рекомендованных кандидатов, и 10 заседателей, избиравшихся через каждые 3 года дворянством губернии; при суде стояли прокурор, стряпчий казённых и уголовных дел; суд подразделялся на 2 департамента (первому поручалось ведение дел уголовных; второму – гражданских); по гражданским делам суд мог решать тяжбы при цене иска до 100 рублей, все уголовные дела подлежали обязательной ревизии Уголовной палаты, приговор утверждался большинством голосов; – для купечества и мещанства, выступал в качестве апелляционной и ревизионной инстанции для городовых судов, в его состав входили 2 председателя и 6 заседателей; магистрат подразделялся на 2 департамента: гражданских и уголовных дел; магистрату подчинялись городовые магистраты, сиротские суды и ратуши; ему были подведомственны дела, касавшиеся привилегий, спорных владений, а также апелляционные дела из судов нижестоящих инстанций; магистрат заседал 3 раза в год, за исключением воскресных и табельных дней; – для свободных сельских обывателей, учреждалась в качестве апелляционной и ревизионной инстанции для Нижней расправы; её полное присутствие состояло из 2-х председателей и 10 заседателей; расправный судья и заседатели определялись на должности тем же способом, что и члены Нижней расправы – судья назначался наместничьим правлением из чиновников, а заседатели избирались селениями округа из различных слоёв населения, утверждал их должности губернатор.

Две высшие судебные инстанции территориально располагались в губернском городе. В уездных городах действовали суды низшей инстанции: – для дворянства, окончательно решал лишь малозначительные гражданские дела, цена иска которых была ниже 25 рублей и уголовные дела кроме тех, по которым подсудимые подвергались наказаниям в виде смертной казни, лишения чести или торговой казни; полное присутствие уездного суда собиралось не менее 3-х раз в год, – для купечества и мещанства и – для вольных сельских жителей.

Таким образом, уездный суд разбирал дела дворян данного уезда и подчинялся Верхнему земскому суду; Городовой магистрат судил горожан и подчинялся Губернскому магистрату; наконец, Нижняя расправа, судившая свободных крестьян, подчинялась Верхней расправе. В отличие от названных выше судебных учреждений дворян и горожан, Нижняя расправа не была выборной, её председатель назначался правительством.

Порядок сношения с другими учреждениями был общим для всех судов: с вышестоящими – рапортами и донесениями, а с нижестоящими – указами.

Судебные уездные сословные учреждения подчинялись сословным губернским, выступавшим ревизионными и апелляционными инстанциями для всех остальных губернских органов. Дела переносились из низшей инстанции в высшую либо по жалобам сторон, либо для проверки решений, принятых низшей инстанцией, либо для вынесения окончательного решения.

Верхний (С.-Петербург) и Нижний (Москва) Надворные суды создавались в столицах (2). Они разбирали дела чиновников и разночинцев. Верхний надворный суд состоял из 2-х председателей, 2-х советников и 4 асессоров. При нём стояли прокурор, стряпчий казённых и уголовных дел. Суд подразделялся на 2 департамента – уголовных и гражданских дел. Председатели назначались императрицей по представлению Сената. Советники, стряпчие и асессоры назначались Сенатом. состоял из надворного судьи и 2-х заседателей, назначавшихся Сенатом. Суд разбирал дела лиц, прибывавших в Москве и С.-Петербурге по службе военной, придворной или гражданской, а также по собственным делам, касавшимся их промыслов или иных занятий, за исключением должностных преступлений. Уголовные дела подлежали обязательной ревизии Уголовной палаты. В сфере гражданских дел Верхнему надворному суду принадлежало право окончательно решать дела при цене иска до 100 рублей, а Нижнему суду – до 25 рублей.

Совестные суды и приказы общественного призрения по своему составу были всесословными правительственными учреждениями (или, как их стали называть, ), поэтому заседатели в эти органы выбирались из всех 3 главных классов-сословий местного общества. Кроме того, при уездных сословно-судебных учреждениях были созданы опекунские присутствияуездного предводителя дворянства для управления делами вдов и сирот дворянских. При городском магистрате под председательством сиротский суд для опеки вдов и сирот купечества и мещанства, он учреждался при каждом городовом магистрате, в его состав входили председатель – городской голова, 2 члена гормагистрата и городовой староста.

Нужна помощь в написании доклада?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Областная реформа принесла дворянству значительные экономические выгоды, т.к. значительно увеличился штат чиновников, рекрутированных из дворян. Реформа достигла той цели ради которой проводилась: в результате дробления губерний и уездов губернская и уездная администрация получили возможность без проволочек реагировать на события повседневной жизни губернии и уезда (взимание налогов, набор рекрутов, сыск беглых), так и на чрезвычайные обстоятельства: волнения, эпидемии, эпизоотии. Реформа унифицировала организацию местного управление на территории всей страны, что привело к уничтожению автономии некоторых окраин (запорожские казаки). Едва ли не главным результатом областной реформы стала независимость судебных учреждений. Правда независимость была не совсем полной, однако это был крупный шаг в этом направлении. Эта реформа была одна из тех, что имели долговременное значение. Если введённое административно-территориальное деление сохранялось до конца XIX века, то система местных учреждений – до реформ 1860-1870-х годов. Екатерине удалось сделать то, что в том же XVIII столетии не сумел осуществить, например, в Австрии Иосиф II. Несомненно такой принцип устройства придавал устойчивость всему политическому строю страны, способствовал сохранению империи.

Таким образом, в результате реформ местного самоуправления и суда резко обозначился их сословно-представительный характер, выразившийся в выборности как личного состава сословных дворянских, так и в сословном происхождении личного состава общих бессословных учреждений. Благодаря этому дворянство стало руководящим классом в местном и центральном управлении как выборный представитель своего сословия, с одной стороны, и как назначенный верховной властью чиновник, с другой стороны.

Используемая литература:

1. Быстренко В. И., История государственного управления и самоуправления в России;

Губернская реформа Екатерины 2 в ноябре 1775 года стала ответом власти на крестьянскую войну Пугачева. Эта война/восстание отчетливо показало неэффективность местного управления, когда местные органы власти были наделены достаточной властью, но использовать ее для поддержания порядка в стране не могли. Поэтому главная реформа Екатерины 2 это реформа губернская, или, как ее еще называют, реформа системы местного управления.

Губернии в России появились в период правления Петра 1. Вначале их было 8, но к эпохе Екатерины 2 их насчитывалось уже 20. Губернии делились на провинции, которые делились на уезды. Ими управляли воеводы и канцелярии. Эта система изжила себя, поскольку обладала практически безграничной властью на местах, в результате чего часто были злоупотребления.

Цели и средства реформы

Губернская реформа 1775 года преследовала цели:

- Укрепление местной власти для борьбы с восстаниями и беспорядками.

- Выстроить эффективную вертикаль власти, для управления на местах.

- Упорядочивание процесса сбора налогов.

Для решения этих целей Екатерина 2 выделила дворянство в качестве господствующего класса. Дворяне теперь были лично заинтересованы в порядке на своих землях, в результате чего они должны были сами управлять на местах с большей эффективностью, прежде всего, в вопросах сохранения порядка. Важное изменение в этом плане - лишение казачества части своих привилегий. Так, в 1775 года на Дону была запрещена “Запорожская Сечь” и казацкое управление. На этих землях вводилось управление, сопоставимое с управлением всей страной.

Суть реформы

1 ноября 1775 года императрица Екатерина 2 приняла Указ “Учреждение для управления губерний Всероссийской империи”. Так началось изменение местного управления. Суть губернской реформы (изменения системы местного управления) Екатерины 2 тезисно может быть выражена так:

- Система Губерния - Провинция - Уезд менялась на Губерния - Уезд. Тем самым убиралось 1 звено управления, что должно было сократить бюрократию.

- Каждая губерния включала в себя 300-400 тыс человек. Вместо 20 тем самым получилось 50 губерний. Уезды насчитывали 20-30 тыс человек.

- Подчинение всех воинских частей губернии губернатору.

- Вся губернская власть делилась по функциям исполнения: судебная, административная и финансовая.

- Менялась система суда, он становился сословным. Очень хорошо раскрывают суть судебной системы названия органов. Для дворян - суд. Для горожан - магистрат. Для крестьян - расправа.

Реформа создавало губернское правление, состоящее из: губернатор (1 чел), прокурор (1 чел) и сотник (2 чел). Все назначались лично императором. Они подчинялись генерал-губернатору, который курировал несколько соседних губерний, а через него непосредственно императору(рице). Функции губернского правления:

- Управление и контроль за деятельностью всех государственных учреждений и чиновников.

- Публикация и исполнение всех законов.

В целом же структура управления после реформы была следующей.

| Административное деление | Управляющий | Особенности |

|---|---|---|

| Генерал-губернаторство | Генерал-губернатор | Контролировал несколько губерний. Лично подчинялся царю. |

| Губерния | Губернатор | Получал всю полноту власти в конкретной губернии. |

| Город | Городничий | Управлял городом. Подчинялся губернатору. Назначался Сенатом. |

| Уезд | Капитан-исправник | Управлял уездом и его органами власти. Подчинялся губернатору. Избирался уездными дворянами на 3 года. |

Основные органы управления россией по реформе:

- Казенная палата. Ведала сбором всевозможных налогов и управлением предприятиями.

- Губернское правление. Это исполнительный орган власти в губернии, которые обеспечивал и контролировал работу всех госучреждений.

- Приказ общественного призрения. Контролировал работу социальных объектов. В основном ему подчинялись приюты, больницы, школы, богадельни.

- Управа благочиния. Осуществляла полицейские функции. Во главе стоял полицмейстер, избираемый.

- Уездное дворянское собрание. Орган исполнительной власти в уезде.

Наместничество

Поскольку Губернатор по новой реформе получал практически безграничную власть, Екатерина 2 систему ограничения - наместничества. Наместником назывался генерал-губернатор, который контролировал работу государственных учреждений, но, прежде всего, управлял губернской армией. Обычно генерал контролировал 2-3 губернии. Он назначался лично императором и подчинялся только ему. Некоторые авторы называют местничество надстройкой, которая реальной власти не имела, но это не так. Генерал-губернатор осуществлял контроль.

В 1775 году было создано всего 2 генерал-губернаторства (наместничества): Смоленское (генерал Глебов) и Тверское (генерал Сиверс). Эксперимент оказался удачным. Начиная с 1777 года начали появляться новые наместничества, а к 1779 году крупнейший из них были: Владимирское, Псковское, Могилёвское, Нижегородское, Полоцкое, Ярославское, Рязанское, Орловское и другие.

Историческое значение

Историческое значение губернской реформы 1775 года заключается в изменении структуры местного управления страной. Эта структура имела как положительные так и отрицательные моменты. Если же рассматривать общие изменения, то изменилось:

Реформа 1775 года, уже не первая реформа в России в этой области. Одной из важнейших реформ местного самоуправления в России произошла в 1775 году и называлась губернской реформой. Территориальное деление в соответствии с этой реформой просуществовало почти без изменений до 1917 года.

После восстания Пугачева назрела необходимость проводить реформы, существующая система управления не позволяла подчинять и управлять страной полностью. В тоже время была необходимость укрепить опору самодержавия, которую Екатерина II в лице дворянства.

Данная тема является актуальной, так как ее результат во многом повлиял на ход российской истории. В ходе губернской реформы были затронуты и другие стороны жизни, такие как организация судов и полиции, приказ общественного призрения – курирующий вопросы устройства школ, богаделен, приютов и т. п.

Материал этой работы включает в себя изучение губернской реформы 1775 года, в ней поставлены следующие задачи:

- изучение предпосылок проводимой реформы;

- изучение губернской реформы ;

- изучение судебной реформы;

- сделать анализ проведенных реформ.

В работе были использованы следующие источники: законодательные акты, принятые в ходе реформ, Е. В. Анисимов, А. Б. Каменский Россия в XVIII - первой половине XIX века”, Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права, Исаев И.А. История государства и права России.

§ 1. Судебная реформа 1775 года

Нижняя Расправа

Нижняя расправа служила для разбирательств дел служивых людей, черносошных и государственных крестьян. В ней заседали расправный судья и 8 заседателей, из коих двое отсылались для заседания в Нижний Земский Суд, a двое в Совестный Суд, по делам, касавшимся до их селений. Если тяжба не превышала 25 р., то она оканчивалась этою Расправою, по другим же делам апелляции на нее подавались в Верхнюю Расправу. Заседания Нижней Расправы производились три раза в году, при необходимости могли быть и чаще. Расправный судья определялся Губернским Правлением, а заседатели избирались из разных сословий, кроме купцов и мещан, и утверждались губернатором

Верхняя расправа

Верхняя расправа являлась апелляционным органом для дел из Нижней Расправы. Также ей был подчинён Нижний Земский суд в тех регионах, где не было Верхнего Земского суда. В Верхней расправе было два департамента – по уголовным и гражданским делам.

Она состояла из двух председателей и 10 заседателей(по 5 заседателей на департамент), при ней же находились прокурор, стряпчий казенных дел и стряпчий уголовных дел. Председатели Расправы определялись Сенатом по представлению губернского правления; заседатели же избирались раз в три года теми селениями, которые составляли подсудное ведомство Расправы из разных сословий: из дворян, из ученого сословия, из служащих чиновников, из разночинцев и поселян.

Дела уголовные по окончании их решения в этом месте не приводились в исполнение, но отсылались для ревизии в Палату Уголовного Суда. По гражданским делам окончательные решения выносились по искам ниже 100 рублей. В случае исков на большие суммы недовольные приговором могли жаловаться в Гражданскую палату. Время заседаний Верхней Расправы и порядок решения и доклада в ней дел были определены на одинаковых основаниях с Верхним Земским Судом.

Губернский магистрат

Губернский магистрат являлся руководящим органом для городовых магистратов и сиротских судов своей губернии. Он заведовал делами касавшимися до привилегий, спорных владений и дел целого города, также апелляционными делами на Городовые магистраты. Дела уголовные должны были поступать на ревизию Уголовной Палаты; в делах же гражданских Губернский магистрат имел право окончательно решать дела ценою ниже 100 рублей, по всем другим случаям недовольные его решением имели право апелляции в Палату гражданского суда.

Магистрат состоял из двух председателей и шести заседателей от купцов и мещан города; при нем же состояли прокурор, стряпчий казенных дел и стряпчий уголовных дел. Председатели определялись Сенатом по представлению Губернского правления, заседатели же назначались по выборам от сословий с утверждением у генерал-губернатора. Магистрат делился на Департаменты гражданских дел и уголовных дел. За недостатком занятий 2-го Департамента они оба могли заниматься разбирательством гражданских дел.

Губернский суд. Палата Уголовного суда

Палата Уголовного Суда состояла из председателя, двух советников и двух асессоров. При ней же находились стряпчий уголовных дел. Палата Уголовного Суда наследовала права Юстиц-Коллегии. Ей были поручены одни дела уголовные и следственные по преступлениям должностей в той губернии, где она была учреждена. В нее поступали на ревизию из Верхнего Земского Суда, Верхней Расправы и Губернского Магистрата дела уголовные, осуждавшие преступника на лишение жизни или чести, или присуждавшие его к торговой казни. После рассмотрения каждого дела Палата отсылала его к начальнику губернии для утверждения и приведения в исполнение, который со своей стороны о сомнительных с его точки зрения делах доносил Сенату или императору. Председатели Палаты определялись по утверждению императора по представлению Сенатом из двух кандидатов, остальные члены палат утверждались самим Сенатом.

Губернский суд. Палата Гражданского суда

Палата Гражданского суда состояла из председателя и двух асессоров. Фактически она была соединенным департаментом Юстиц и Вотчинной коллегий. Палата имела право окончательного решения дел ценою ниже 500 рублей. Во всех остальных случаях недовольные могли подавать апелляцию на решение Палаты в Правительствующий Сенат. Председатели Палат определялись по утверждению императора по представлению Сенатом из двух кандидатов, остальные члены палат утверждались самим Сенатом..

Верхний и Нижний Надворные Суды

Эти суды разбирали дела чиновников и разночинцев. Верхний надворный суд состоял из 2-х председателей, 2-х советников и 4 асессоров. При нём стояли прокурор, стряпчий казённых и уголовных дел. Суд подразделялся на 2 департамента - уголовных и гражданских дел. Председатели назначались императрицей по представлению Сената. Советники, стряпчие и асессоры назначались Сенатом. Нижний надворный суд состоял из надворного судьи и 2-х заседателей, назначавшихся Сенатом. Суд разбирал дела лиц, прибывавших в Москве и С.-Петербурге по службе военной, придворной или гражданской, а также по собственным делам, касавшимся их промыслов или иных занятий, за исключением должностных преступлений. Уголовные дела подлежали обязательной ревизии Уголовной палаты. В сфере гражданских дел Верхнему надворному суду принадлежало право окончательно решать дела при цене иска до 100 рублей, а Нижнему суду - до 25 рублей.

Помимо судов, реформой 1775 года были образованы приказы общественного призрения , упомянутые в начале этой статьи, в ведении которых находилось управление народными школами, госпиталями, приютами для больных и умалишённых, больницами, богадельнями и тюрьмами. Приказы состояли, под председательством губернатора, из 3 членов избираемых по одному от дворянства, городского общества губернского города и поселян.

Таким образом, как мы видим, на всех уровнях местного управления, за исключением губернского суда, присутствовали выборные должности, причём определяющую роль играли дворяне. Таким образом, реформы 1775 г., дали дворянству сословную организацию и первенствующее административное значение в стране.

Вот что писал по этому поводу историк Василий Ключевский:

В губернских учреждениях Екатерина впервые сделала попытку опять свести сословия для совместной дружной деятельности. В приказе общественного призрения и совестных нижних земских судах под руководством коронных представителей действовали заседатели, выбранные тремя свободными сословиями: дворянством, городским населением и классом вольных сельских обывателей. Правда, оба эти учреждения, как мы видели, заняли второстепенное место в строе местного управления, но они важны как первый проблеск мысли восстановить совместную [после Земских соборов] деятельность сословий, и это составляет одну из лучших черт губернских учреждений Екатерины. [7]

Жалованная грамота городам

Чтоб составить голос гильдейской, голоса от гильдии собирается всякие три года каждая гильдия и выбирает по балам одного гласнаго каждой гильдии. Каждый гласный явиться должен у городскаго главы.

По силе 72-й статьи учреждений по городам и посадам городской глава, бургомистры и ратманы выбираются обществом городским чрез всякие три года по балам; старосты же и судьи словеснаго суда выбираются тем же обществом всякой год по балам.

Губернская реформа отделила судебные органы от органов исполнительной власти, что явилось шагом вперед в реализации принципа разделения властей. Более того, впервые в русской судебной практике уголовное судопроизводство было отделено от гражданского. Вместе с тем в организации суда сохранился сословный принцип, т.е. лица, принадлежавшие к разным сословиям судились в разных судах, где судьями были представители тех же сословий. Разделение властей также было неполным, ибо за губернатором было оставлено право бороться с судебной волокитой и даже разрешалось приостанавливать судебные решения. Совершенно новым для России был так называемый совестный суд - всесословный орган, сочетавший функции суда по малозначительным гражданским делам и прокуратуры и призванный примирять спорящих, прекращать распри. Недостатки судебной реформы 1775 г. в значительной мере объяснялись отсутствием в России того времени профессиональных юристов, неразвитостью права и правовой мысли в целом.

Ряд должностей в новых органах управления Учреждения передавали в руки выборных представителей местного дворянства. Таким образом, с одной стороны, государству удавалось заместить должности, которые в ином случае могли бы остаться вакантными, а с другой - выполнить пожелания дворянства о передаче им власти на местах. Однако на практике самостоятельность местных органов оказалась мнимой, ибо, будучи избран на должность в местном учреждении, дворянин вновь превращался в простого государственного чиновника, получающего жалование от государства.

Учреждения 1775 г. были сложным, многоаспектным и противоречивым документом, ибо в нем рассматривались разнообразные стороны жизни общества и государственного управления.

Учреждения местного самоуправления, созданные реформами 1775-1785 гг. без существенных изменений просуществовали до Земской реформы Александра Второго 1864 года.

[2] Константин Троцина. История судебных учреждений в России. Местные судебные учреждения. СПб., 1851(стр.157)

[3] Воропанов В.А. Судебная система Российской империи на Урале и в Сибири 1780 – 1869 гг. Челябинск, 2005. (стр.314)

[4] Василий Ключевский. Курс русской истории. Лекция 78

[6] Константин Троцина. История судебных учреждений в России. Местные судебные учреждения. СПб., 1851, (стр. 286)

[7] Василий Ключевский. Курс русской истории. Лекция 78

[8] Рындзюнский П. Г., Городское гражданство дореформенной России, М., 1958.(стр.38)

[9] Любовь Писарькова. Чиновник на службе в конце XVII — середине XIX века, (стр.11)

Народное восстание Пугачева наглядно продемонстрировало низкую эффективность местного управления в России. Территориальные власти обладали большими полномочиями, но при этом не могли с их помощью поддерживать порядок в стране. Прежняя система полностью изжила себя, так как предоставляла чиновникам на местах практически неограниченную власть, которой они зачастую злоупотребляли. Ответом на это стала губернская реформа Екатерины 2.

Основные предпосылки

Екатерина Вторая продолжила воплощать в жизнь идеи Петра I. Проводимая этими государственными деятелями политика имела много общих черт. Императрица хотела добиться максимального контроля жизни своего государства. Однако это была не единственная причина для внесения изменений, начавшихся в 1775 году. Губернская реформа Екатерины 2 имела несколько предпосылок.

Предстоящие нововведения должны были снизить недовольство территориальных властей. Некоторые их полномочия предполагалось отдать провинциям, чтобы ограничить самовластие местных чиновников. Первая административная реформа проводилась Петром I. Императрица не сомневалась, что пришло время снова пересмотреть существующую систему территориального устройства страны.

Кроме этого, в усилении нуждалась и вертикаль власти. Во многом это было связано с проводимой сословной политикой.

Историки считают, что вопрос о внутренних изменениях в первую очередь возник из-за недовольства дворян крестьянами. Народ выражал серьезную обеспокоенность эксплуатационной политикой, что в результате вылилось в восстание Пугачева. Именно крестьянская война показала — время перемен настало.

Суть реформы

Императрица приняла решение увеличить число губерний, объединив их затем в несколько генерал-губернаторств, являвшихся для России нововведением. Суть осуществляемой Екатерины губернской реформы 2 кратко:

- Главным критерием нового территориального деления является количество податных душ (налогооблагаемого населения). Во время проведения реформы прежние национальные и экономические отношения, сложившиеся в существующих территориальных единицах, не учитывались.

- Усиливается местная власть, а также контроль над населением. Аппарат управления имел четкую иерархию для всех сословий с собственным механизмом.

- Административные и судебные обязанности делились между соответствующими учреждениями власти. Каждая территориальная структура наделялась конкретной функцией.

Таким образом, основной целью губернской реформы Екатерины 2 была унификация управления крупными административно-территориальными единицами. Предстоящие изменения предполагали нарушение сложившихся границ между регионами, и националисты с окраин государства были уверены, что власть стремится уничтожить национальное движение. Однако императрица утверждала, что реформа призвана объединить народ. Дата начала масштабных изменений в стране – 1775 год. Оценить их поможет схема:

Реформа длилась на протяжении десяти лет.

Административные преобразования

После проведения реформы самой крупной административной единицей стало генерал-губернаторство. Возглавлял его генерал-губернатор, за назначение которого отвечал сенат. Эта должность наделялась большим количеством полномочий. Управляющий генерал-губернаторством признавался наместником Екатерины Второй. Под его управление переходили все войска, расположенные на вверенной территории. Кроме этого, он руководил всеми губернаторами, управляющими административными единицами, входившими в состав генерал-губернаторств. Численность населения каждой крупной административной единицы составляла 350-400 тыс. человек.

В состав губернии входило несколько уездов. Именно это территориальное образование являлось минимальным. На территории уезда проживало примерно 20-30 тыс. человек. В центре этой единицы находился город. Так как на территории России больших населенных пунктов насчитывалось сравнительно мало, то часто статуса центра удостаивались некоторые деревни.

После проведенных императрицей изменений в России появились новые должности и организации:

- Городничий. Управлял жизнью города. Выбирался дворянским сословием и контролировал все учреждения своего населенного пункта.

- Капитан-исправник. Был главой уезда и избирался местными дворянами. Председательствовал в земском суде, а также в его подчинении была полиция всего уезда.

- Казенная палата. Представляла в каждой административной единице интересы министерства финансов. Кроме участия в процессе распределения денежных средств и сбора налогов, контролировала работу главы города.

- Приказ общественного призрения. Организации подчинялись социальные учреждения города, например, больницы и школы.

Город признавался самостоятельной административно-территориальной единицей. Все крупные населенные пункты делились на сегменты, а также более мелкую единицу — кварталы. В каждом из них порядок поддерживался благодаря квартальным надзирателям, подчинявшимся частным приставам.

Судебная власть

Императрица решила кардинально изменить и судебную систему в стране. Благодаря этому схема управления соответствующими организациями становилась более понятной. Новые учреждения были призваны решать различные вопросы на собственных территориях, а также рассматривать апелляции инстанций, стоящих в иерархии ниже.

Сенат стал высшим судебным органом. Он был разделен на два подразделения — Гражданскую и Уголовную палаты. Ступеньками ниже в новой иерархии находились Верховный и Нижний земский суд соответственно. Первое учреждение наблюдало за выполнением законов на территории губернии, а также рассматривало апелляции инстанций, расположенных ниже в иерархии. Еще одной задачей Верхнего земского суда являлось решение спорных ситуаций между представителями дворянского сословия.

Нижний земский суд выполнял аналогичные функции, но в пределах уезда. Председательствовал в этом учреждении капитан-исправник. Согласно проводимым императрицей реформам были созданы Верхняя и Нижняя расправы. Эти учреждения решали споры между крестьянами на территории губернии и уезда соответственно.

Кроме этого, было сформировано еще несколько судебных организаций:

- Губернский магистрат. Учреждение рассматривало апелляции из городских магистратов, а также разрешало конфликты между мещанами.

- Городской магистрат. Рассматривал споры между мещанами.

- Совестный суд. Организация рассматривала все вопросы несущественной важности. В состав суда входило по 2 представителя от дворян, крестьян и мещан.

Каждая категория судебных организаций была призвана решать вопросы определенных сословий. Однако вышестоящие дворяне нередко вмешивались в работу всех учреждений.

Итоги и значение

Реформа длилась 10 лет. Первыми изменения во внутренней жизни ощутили на себе жители Тверской губернии. В 1872 году новый порядок дошел до Малороссии. Благодаря всем изменениям в судебной и административной части, положение в государстве улучшилось, а вертикаль власти укрепилась. В результате контроль со стороны столицы удаленных районов усилился. По сути, реформа продолжалась до конца правления императрицы. При этом созданная ею система функционировала вплоть до 1917 года.

Также стоит сказать о том, сколько губерний было при Екатерине 2. После разукрупнения их число достигло 51. Из 23 прежних территориальных единиц в результате были сформированы 48 наместничеств, а также три крупных губернии — Санкт-Петербургская, Таврическая и Московская.

Императрице удалось создать четкую систему управления губернии, которая практически не изменилась до 1917 года. Впрочем, отрицательные эффекты от реформы также были. В первую очередь речь идет о резком росте уровня коррупции на местах. Очевидцы утверждали, что власть губернаторов была хуже царской. При этом России все же удалось стать одним из самых мощных государств в Европе.

Читайте также: