Градостроительство 19 века доклад

Обновлено: 01.06.2024

Учебный портал для студентов

В XVIII в. завершилась борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. В состав России были возвращены восточнославянские земли (часть Украины и Белоруссии, Северное Причерноморье). Осваивались Сибирь, южное Приуралье, Дальний Восток. С 1719 по 1795 гг. население страны увеличилось с 15,5 до 37,4 млн. человек. Происходило повышение роли городов и увеличение численности городского населения. В 1720-х годах оно составляло 3,2% всего населения страны, в 1796 г. - 4,2%. В первой четверти XVIII в. численность городского населения составляла около 350 тыс. человек. Население лишь пяти городов на рубеже XVIII - XIX вв. составляло более 1 млн человек: Москва - 400; Санкт-Петербург - 200 и три порта - Рига, Астрахань и Кронштадт - 400 тыс. человек. В течение XVIII - первой половины XIX столетий развивавшаяся экономически и территориально Российская империя осуществляла значительные преобразования.

Развитие государственной организации Российской империи воплотилось в специфических организационных формах градостроительства.

Начиная с эпохи Возрождения получила развитие идея формирования регулярных городов по единому плану. Однако такие города, как правило, не могли быть созданы из-за отсутствия ресурсов. Идея регулярного города сохранила жизнеспособность и вновь оказалась востребованной в российском градостроительстве XVIII в. в эпоху абсолютизма, когда государство могло использовать для создания новых городов огромные материальные средства и силы тысяч людей. Возможность планировки развития городов, реализации и контроля градостроительных преобразований определялась концентрацией монархической власти в эпоху абсолютизма. Царь мог предписывать развитие городов по единым планам и регулирование этих процессов

Допетровский период характеризовался стихийным формированием городов, хотя и по определенным правилам, в рамках норм и традиций, при регулирующей роли государственной власти. Но все же отсутствовали единые планы или проекты. В XVI -XVII вв. Московское государство строило целый ряд новых городов для обороны, представлявших собой военные лагеря, однако вскоре эти города-крепости "обрастали" посадами и слободами; возникал хаотически застроенный город. Только с реформами Петра I по настоящему начался переход к регулярному градостроительству.

В целом в период XVIII - первой половины XIX в. было перепланировано старых или основано новых более 500 городов. Принципиально изменились методы и формы градостроительной деятельности, обратились к регулярной планировке, а также к приемам, характерным для европейской застройки городов каменными строениями. Это привело к изменениям облика городов. Вместо непредсказуемых живописных построений усадебной застройки предшествующих периодов стали строить регулярные города по единому плану с типизированной жилой застройкой и развитыми системами общественных пространств, организующими элементы площадей, проспектов, улиц, бульваров, архитектурных ансамблей.

На совершенствование градостроительства эпохи Петра I повлияли: развитие промышленности и торговли, выход к морям и создание флота, новшества государственного управления, распространение строительной деятельности на территории всей страны, укрепление торговых путей. Строятся новые крепости, к числу которых относятся Азов, Таганрог, Кронштадт, Елисаветград, другие. Развитие промышленности привело к возникновению новых городов - новая Ладога и Лодейное поле (судостроительные), Петрозаводск и Екатеринбург (железоделательные). Новые города-крепости создавались за счет казны. Градостроительные чертежи, выполнявшиеся по определенным правилам, появились в связи с возникновением новых и укреплением старых крепостей во время войн Петра за выход к морям. Строительство городов-крепостей велось на основе опыта допетровской эпохи и по правилам фортификационного искусства. С созданием Санкт-Петербурга в стране были восприняты принципы и системы западно-европейского градостроительства. Среди них особо можно отметить следующие: переход от свободной усадебной застройки к созданию улиц и кварталов, типовое проектирование, использование планировочных и архитектурных систем европейских стилей - ренессанса, барокко, классицизма.

Побывав в Европе и посмотрев регулярные города, Петр I убедился в их практичности и воспринял западно-европейские эстетические принципы. Уже в строительных указах 1701 и 1704 гг. предписывалась регулярная каменная застройка в Москве, но основные силы и средства были сконцентрированы при создании Петербурга. На строительство новой столицы ежегодно собирались тысячи крепостных и "работных людей" - каменщиков, плотников, столяров. Строительство Петербурга стало школой для многих российских градостроителей, которые в дальнейшем составляли планы городов империи. Основным субъектом градостроительной деятельности выступало государство, под эгидой государства проводилось строительство новых городов, крепостей, промышленных и торговых объектов, инженерных сооружений, общественных зданий.

Весной 1703 г. на р. Неве был основан Санкт-Петербург - центральный объект преобразований Петра I, в котором отразились различные градостроительные новации. В 1703 г. заложена Петропавловская крепость. Ее укрепления первоначально выполнены в бревенчато-земляных конструкциях. На противоположном берегу Невы было основано Адмиралтейство, рядом начала расти Морская слобода. Трехлучевая планировочная система Петербурга наследовала прием пространственной композиции классицизма, возникший в Италии в XVI в. (площадь дель Пополо в Риме) и примененный при создании Версаля в эпоху Людовика XIV.

В 1712 г. Петербург стал столицей государства. Были созданы величественные ансамбли императорских дворцов и загородных резиденций. По проектам русских архитекторов в первые десятилетия XVIII в. были построены здания "двенадцати коллегий" (ныне университет), Кунсткамеры - колыбели русской науки, где впоследствии работал М.В. Ломоносов, и Летнего дворца Петра I. В формировании новой столицы особое значение имела объемно-пространственная композиция, которая создавала основные общественные пространства, главные здания - доминанты. Как показали исследования, в основу композиции были положены следующие принципы:

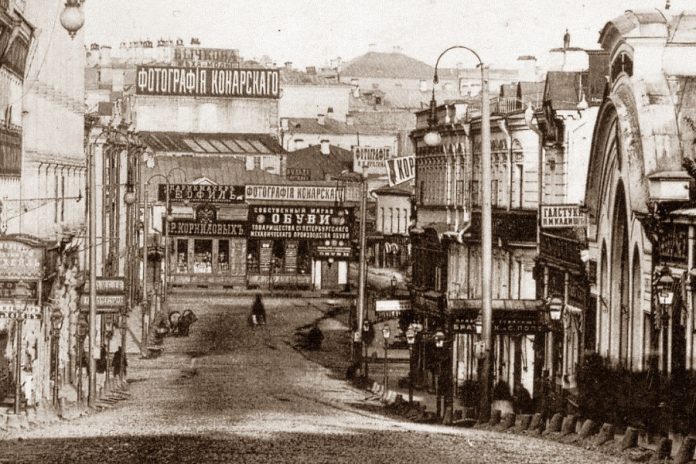

До недавнего времени русское градостроительство второй половины XIX в. обычно рассматривалось лишь в непосредственном сравнении с одной из наиболее блестящих эпох мирового градостроения — эпохой русского классицизма, оцениваясь в этом случае лишь с чисто негативной, отрицательной стороны. Между тем этот период несомненно должен анализироваться под несколько иным углом зрения, как принципиально новое явление, к которому могут применяться лишь совершенно особые, отличные от классики мерки. Это не значит, естественно, что градостроительство второй половины XIX в. тем самым предстанет в каком-то новом качестве, чем это было до сих пор, например, как явление, художественно равнозначное русскому классицизму. Это не означает также попытки отрицать объективные эстетические свойства архитектуры эклектики, а означает лишь желание внести в их оценку критерии историзма и не проецировать на позднейшую архитектуру художественное самосознание предшествующей эпохи. В самом деле, эстетические критерии, правомерно применяемые к классическому градостроительству, не позволяют объективно оценить особенности последующей эпохи русского градостроения, оставляя за рамками исследования или заставляя оценивать слишком однозначно закономерности, которые были присущи новой архитектурной эпохе.

С другой стороны, все более настоятельной кажется и необходимость разграничить наши сегодняшние представления о красоте классических городов от тех эстетических воззрений, которые были присущи зодчим и их современникам во второй половине XIX в. Только такое разграничение позволяет объективно оценить многие градостроительные мероприятия, несомненно идущие вразрез с эстетическими концепциями классицизма и в то же время неизбежные в условиях растущего и развивающегося города второй половины XIX в.

Начать с того, что основополагающие принципы регулярного градостроительства, которые в конце XVIII — начале XIX в. легли в основу планировки многих русских городов, неминуемо должны были нарушаться во второй половине XIX в. благодаря изменившимся общественно-историческим условиям, интенсивному капиталистическому строительству и тем новым особенностям архитектуры в целом, которые уже не укладывались в идеальные рамки классического градостроения. Таким образом, классическая структура городов действительно подвергалась искажению, но это явление имело как бы двоякий смысл. С одной стороны, оно свидетельствовало об окончании блестящей эпохи в истории русского зодчества, об отходе от слагавшихся в течение почти целого столетия принципов классического градообразования. С другой — говорило о зарождении совершенно иных приемов, соответствующих новым экономическим условиям, новым качествам архитектуры и новым творческим воззрениям зодчих, одной из сознательных целей ставивших себе отказ от нормативности как таковой, переставшей восприниматься как положительное явление.

Говоря о градостроительстве эпохи капитализма, определившем облик и многих русских городов второй половины XIX в., обычно совершенно справедливо отмечают тот тупик, в который зашло мировое градостроительство к концу прошлого столетия. Кризисные черты крупного капиталистического города предстают в этом случае как данность, как нечто уже завершенное в развитии. Но обычно упускается из вида, что формирование лица капиталистического города было достаточно сложным и длительным, хотя и более быстрым сравнительно с предыдущими эпохами, процессом, последовательно прошедшим несколько этапов, достаточно отличных друг от друга, что не позволяет подходить ко всему градостроительству второй половины XIX в. в целом с одинаковыми оценками. Так, например, русское градостроительство этого периода можно достаточно четко подразделить на два этапа: дореформенный, когда в структуре русских городов еще не происходило качественных, необратимых изменений и они в основном сохраняли исторический облик, связанный с древнерусским и классическим зодчеством, и пореформенный, когда интенсивное развитие капитализма в России в достаточно короткие сроки привело к коренным изменениям в структуре крупных городов. Это в особенности сказалось в тех городах России, которые стали во второй половине XIX в. центрами развивающейся капиталистической торговли и промышленности, что обусловило их приобщение ко все более разветвляющейся железнодорожной сети. Эти особенности не могли не вызвать радикальных перемен в градообразовании, касавшихся прежде всего функциональных качеств развивающихся городов, что выражалось во все большей концентрации в черте города промышленных предприятий, в уплотнении городской застройки в центрах городов, во все большем несоответствии центральных районов и городских окраин и было прямым отражением возрастающих социальных противоречий. 1

При этом присущие всему европейскому градостроительству в целом особенности капиталистической застройки в России приобрели особую специфику. С одной стороны, градостроительные условия в большинстве старых русских городов, казалось бы, были более свободными, чем в крупных городах Европы, где в основе лежала средневековая планировка с ее тесной сплошной исторической застройкой. С другой стороны, русским зодчим второй половины XIX столетия пришлось столкнуться с трудностями, лежащими в совершенно иной сфере.

Это почти карикатурное изображение, рисующее унылый образ русского провинциального города, во сто крат более карикатурно и зло увековеченный Н. Е. Салтыковым-Щедриным, во многом отражало невольную аберрацию, присущую этому времени. Жесткая регламентация приемов позднего классицизма, которая получила наиболее крайнее и жестокое воплощение в аракчеевских поселениях, ставших символом бесчеловечности и палочной дисциплины, словно бы начала влиять на оценку и восприятие всего русского классицизма в целом.

Видимо, именно подобная абстрактность градостроительного мышления позднего классицизма, столь чуждая традициям русского градостроительства в целом и означавшая для современников нечто, несравненно более серьезное и угрожающее, нежели просто специфические особенности городской планировки, и была причиной того, что все, нарушающее казенный строй центральных площадей провинциальных городов (а таковыми воспринимались теперь и гармоничные классические ансамбли Костромы, Твери и Калуги), приветствовалось и поощрялось современниками, видевшими в этом преодоление и показной казенной парадности, и провинциальной невзрачности обывательской застройки.

В этих словах кроется целый ряд самых разных аспектов, необычайно характерных не только для архитектурных вкусов самого Гоголя, но и для времени написания его статьи. Кроме живого отклика на недавние градостроительные мероприятия позднего классицизма, здесь очень показательно сравнение со старинным средневековым городом, так полно оно выдает ту мечту о романтизме, ту неудовлетворенность современным ему русским зодчеством, которой была пронизана вся эпоха 1830-х годов.

При этом многие из них отличала особая специфика, определявшаяся не только историческими условиями их формирования, но и их территориальной близостью к Москве или к Петербургу. Эти сферы тяготения наглядно отражали качественную разницу между обоими столицами и положенными в основу каждой из них градостроительными системами, создававшими ту сложность и многообразие градостроительных условий, с которыми на практике столкнулись зодчие второй половины XIX столетия.

Взаимоотношения Москвы и Петербурга, внутренние противоречия между обеими столицами стали объективным фактом русской истории с момента закладки города на Неве и касались самых различных сторон историко-культурного развития России в целом. Если обратиться к историографии этого вопроса лишь в рамках XIX столетия, то даже самый обобщенный перечень источников включит имена почти всех крупнейших русских деятелей и писателей XIX в., так или иначе отзывавшихся на эти противоречия, бывшие выражением коренных различий в самых глубинных особенностях этих обоих городов.

Уже на исходе эпохи классицизма историческая ситуация России в целом сделала оба эти города как бы двумя полюсами крайних мировоззрений, выразившихся во взглядах западников и славянофилов. На фоне патриархальной Москвы и официального Петербурга их ожесточенные споры о путях исторического развития России приобретали особую конкретность и образность. Весь уклад жизни, обычаи, образ мышления людей были тесно связаны с тем архитектурным образом городов, каждый из которых словно наглядно иллюстрировал одну из диаметрально противоположных теоретических доктрин.

При этом необходимо помнить, что до середины XIX в. Москва почти не выходила сначала за пределы Садового кольца, а затем — Камер-коллежского вала, имея вполне обозримые границы города, окруженного зеленым кольцом парков, лугов, пригородных монастырей и усадеб, причем, как показали последние исследования 20, многие крупные классические сооружения были рассчитаны на визуальную связь друг с другом, на восприятие изнутри, на взаимное художественное обогащение.

Архитектура XIX века в России: общая характеристика

Созданные в XIX веке сооружения Российской империи составляют исключительно ценное и уникальное архитектурное наследие общенационального масштаба. Именно в этом столетии создаются неповторимые памятники зодчества, среди которых множество наиболее известных сооружений России.

Здания эпохи отличаются своим новаторским подходом и необычностью вида.

Довольно активно используется в конструкциях строений стекло и металл. В этот период впервые начинают использовать бетон, а архитекторы обращаются к новым типам зданий, которые, прежде всего, нужны в силу выполняемых функций:

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

- железнодорожные вокзалы;

- большие магазины;

- фабрики;

- заводы.

Основные стили и направления

Первая половина XIX века

Развитие архитектуры в Российской империи первой половины XIX века проходило под знаменем победы против Наполеона в 1812 году, которая вызвала в обществе всплеск патриотизма и гордости за страну.

Новые здания и сооружения должны были показывать мощь страны-победительницы и стать символами твердости монархической власти, олицетворением торжества государственности. При этом присутствовала острая необходимость реконструкций и обновления разрушенных войной городов, уничтоженных зданий. Потому архитектурное строительство сосредотачивается в рамках общего градостроительства, где особое место внимание отводится общественным зданиям (храмы почти не строятся).

Художественна ориентация была направлена на греческо-римскую античность, с ее гармонией золотого сечения, ордерами, геометрической ориентацией. Особо часто архитекторы обращаются к укрупнению колоннад, используют арки, подчеркивают мощь стен. Многие элементы строений приобретать отчетливую мощь и монументальность.

В этот период отстраивают Москву после пожара, заканчивается строительство Сенатской и Дворцовой площадей в Санкт-Петербурге.

Ампир — стиль королей

Ампир — стиль позднего классицизма в архитектуре и прикладном искусстве. Возник во Франции в период правления императора Наполеона I.

Стиль был завезен из Франции в рамках тогдашней моды на все французское. Однако, ампир значительно переосмыслили в империи, что позволило ему стать самодостаточным и уникальным художественным феноменом.

- дорийского ордера колонн;

- орлов;

- стрел;

- лап львов;

- римских щитов.

Ампир разделяют на два направления:

- А.Н. Воронихин (Казанский собор в Петербурге, дом Государственного казначейства).

- Ф.И. Тома де Томон (Главное адмиралтейство в Петербурге).

- А.Д. Захаров (Биржа на Васильевском острове, старый оперный театр Одессы, Монумент Славы в Полтаве (в честь столетия Полтавской битвы)).

- К.И. Росси (окончательный вид Сенатской площади Петербурга со зданиями Сената и Синода, Александрийская площадь и одноименный театр, арка Генерального штаба в Петербурге, реконструкция Аничкова дворца).

- В.П. Стасов (Нарвские ворота, Спасо-Преображенский собор).

- О. Бове (реконструкция Красной площади и Торговых рядов, строительство Манежа, Большого театра, Триумфальные ворота).

- Д. Жилярди (Опекунский совет в Москве, усадьба Кузьминки).

Вторая половина XIX века

Вторая половина столетия была ознаменована значительным социально-политическим поворотом и общими изменениями общества, которые существенно повлияли на трансформацию художественной ориентации.

Зодческое искусство пребывает в относительном застое, без развития новых художественных идей. Строительство медленно теряет свою ориентацию на монументальность и величие. Особенно активно строят храмы.

Возрождение древнерусского и византийского стиля

Одним из характерных художественных явлений периода является возрождения древнерусского стиля. Также нередко архитекторы осуществляли возврат к формам византийского стиля (неовизантизм), которые наиболее заметны в строениях православных храмов.

Развитие идей народничества вдохновили зодчих на обращение к народному творчеству и культуре, а также возродили интерес к образцам строительства XVI-XVII веков.

Неовизантийский стиль ориентировался на архитектуру Византии периода VI-VIII веков. Показательный образец (идейный ориентир) — базиличное строение храма Святой Софии в Константинополе. Стилю характерно возвращение к крестово-купольному строению в его пятиглавной разновидности. Купола характерной приземистой формы находятся на низких баранах с рядом окон. Один купол зачастую намного больше остальных. Показательные здания: Казанская церковь Новодевичьего монастыря (Санкт-Петербург), Никольский собор (Кронштадт).

Большинство сооружений того времени не были выполнены исключительно как подражание старорусскому стилю, они скорее имели некоторые характерные вкрапления во внешней отделке и виде. Потому, возрождение древнерусского стиля можно рассматривать как часть более широко художественного направления — эклектики.

Эклектика

Эклектика — художественное направление в архитектуре, ориентированное на использование в одном сооружении различных форм искусства прошлого в любых сочетаниях; обычно проявляется в периоды смены больших художественных систем.

Она зарождается еще в 30-х годах XIX века. Ее появление можно обосновать желанием художников отойти от строгости классицизма, обрести большую творческую свободу. Эклектика стала своеобразным смешением разных стилей. Такой подход выражался как подраж ание архитекторов предыдущим эпохам, как художественная ностальгия.

В общем плане, история искусства выделяет два этапа русского эклектизма:

- Николаевский (до отмены крепостного права): интерес к готике, барокко, рококо.

- Александровский (после отмены крепостного права): начало развития модернового стиля с его изящностью и новаторством использования геометрических форм.

Характерные черты зданий:

- Обилие внешней отделки.

- Обилие лепнины.

- Внимание к численным мелким деталям декора крупных фасадов.

- Вольность выбора и размещения художественных мотивов.

- Интерес к эстетической составляющей, а не к функциональной.

галерейные доходные дома

Появление огромного количества новых типов зданий требовало новых конструктивных решений. Появление бетона, затем железобетона, металла раскрывало новые возможности для создания новых архитектурных форм.

В развитии русских городов сказались противоречия, свойственные всем городам капиталистических стран:

— cтихийный рост городов;

— жилищный кризис;

— транспортный кризис.

В первую очередь росли города промышленные, во вторую – портовые, в третью – города, расположенные на на основных железодорожных линиях.

Строительство городов велось, в основном, или стихийно, или согласно старым планам, когда новый градостроительный опыт значительно отставал. Новые требования не соответствовали классическим приемам застройки, строительное законодательство было консервативным.

промышленные предприятия 19 века

В этих условиях к концу XIX века кризис поразил все крупные города России. Поэтому, для улучшения оздавшегося положения начинаются поиски новых решений.

Рождается градостроительная наука, пытавшаяся разрешить градостроительный кризис путем изменения структуры городов на новых функционально-планировочных основах:

— комплексность застройки кварталов и районов города;

— организация в городской структуре специализированных центров (деловых, торговых, транспортных и т. д.).

Результатом комплекснолй застройки явилось строительство рабочих городков в различных городах России — первые опыты будущего микрорайонирования в в русском градостроительстве.

Появляются в России и идеи города — сада, подобные идеям Говарда в Англии. Правда в России такие города получают статус пригородных дач или жилых поселков. Это была своеобразная школа практического освоения новых приемов градостроительства.

Например:

г. Прозоровка под Москвой;

г. Жуковский под Москвой;

г. Елицы – Парк под Петроградом.

При реконструкции городов применялся принцип регулярной планировки. Старые исторически сложившиеся города в этих условиях смогли сохранить свои старые улицы и центры, создавая новые районы с новыми улицами и центрами.

К середине XIX века в России сложился классический тип многоквартирного городского жилого дома – доходного дома, появление и развитие которого связано с развитием капитализма.

Требование доходности рождало высокую плотность застройки, повышение этажности жилых домов ( в отдельных случаях плотность застройки жилых кварталов достигала 70%).

Вместе с тем доходные дома приводили к усовершенствованию секционной планировки, сформировали типы квартир, повышению уровня благоустройства городского жилища. Доходный дом привел к появлению новых приемов планировки городского квартала.

Кроме секционных существовали галерейные доходные дома, но в России они были менее распространены.

К концу XIX века появляются корридорные типы доходных жилых домов.

Часто доходные дома совмещаются с магазинами, банковскими и конторскими помещениями, расположенными в нижних этажах.

При архитектурном оформлении фасадов жилых доходных домов господствовали приемы стилизаторства и эклектики.

Старинная дворянская усадьба

Старинные дворянские усадьбы сменяются особняками, гораздо менишими по размеру и более удобными в функциональном отношении при эксплуатации нежели усадьба, исчезают анфиладность, парадные дворы и т. д.

В начале XX века широко развернулось строительство жилищ для рабочих, вырабатываются два основных типа жилища – усадебный и казарменный жилой дом.

Второй тип наиболее характерен для более крупных городов и прменяется для условий плотной городской застройки.

Читайте также: