Гоголь в калуге доклад

Обновлено: 28.06.2024

В дверь постучали. Гоголь прикрыл написанное бюваром и сказал:

Вошел слуга Семен, молодой парень, приехавший с ним из Васильевки.

— До вас, пане, прийшлы, — торжественно доложил он.

Пришедшим оказался Лев Иванович Арнольди, сводный брат Александры Осиповны, который служил чиновником в Калуге под начальством ее мужа.

Он оказался довольно щеголевато одетым молодым человеком, жизнерадостным и благодушным.

— Дорогой друг! — радостно приветствовал он ее. — Теперь я, кажется, знаком с обоими вашими братьями!

Разговор перешел на состояние ее здоровья. Александра Осиповна последнее время сильно недомогала. Расходились нервы, ей стало казаться, что она скоро умрет. Боязнь надвигающейся старости и одиночество в провинциальной глуши превратили ее в набожную богомолку. Даже от своих многочисленных, подчас мнимых, болезней она лечилась чтением проповедей и старательным выполнением православных обрядов. Александра Осиповна рассказывала, что она настолько физически ослабла, что ее водят под руки, самой ей даже трудно читать.

— Тяжело мне жить на свете. Голова плоха, нервы ничто не успокаивает, — жаловалась она Гоголю.

— Много бы я заплатил за то, чтобы успокоились ваши нервы и вы бы отдохнули хоть на время! — утешал ее Гоголь, советуя молиться и уповать на милость господню.

— Во время болезни моей сильно молились обо мне некоторые добрые души. Теперь с каждым днем заметно укрепляюсь.

Александра Осиповна просила рассказать об его поездке в Иерусалим.

— Теперь уже поздно, — ответил Гоголь, — вам пора и на отдых. Лучше когда-нибудь в другой раз. Скажу вам только, что природа там нисколько не похожа на все то, что мы с вами видели: она поражает вас своим великолепием.

На другой день Александра Осиповна приехала к Гоголю на Никитский бульвар вместе с братом. На конторке лежала рукопись, которую Гоголь тщательно прикрыл от посторонних глаз.

— Да так себе, подвигаются понемногу. Вот приеду к вам в Калугу, и мы почитаем. Я вернулся в Москву с тем, чтобы засесть за них. С их окончанием у меня соединено все, даже средства существования. А то я, как видите, живу у друзей и не плачу ни копеечки!

— Скоро ли закончите? — настаивала Александра Осиповна.

— Сначала работа шла хорошо, — хмуро ответил Гоголь. — Часть зимы провелась отлично, потом опять отупела голова, не стало благодатного настроения и высокого размягчения душевного, во время которого вдохновенно совершается работа. И все во мне вдруг ожесточилось, сердце очерствело.

Александра Осиповна стала уговаривать Гоголя не поддаваться дурным настроениям, ехать с нею вместе в Калугу и там отдохнуть.

Они условились, что Гоголь поедет в Калугу с Арнольди вслед за Александрой Осиповной, так как ей необходимо было срочно возвращаться. В назначенный день Гоголь явился к Арнольди с маленьким чемоданом и большим портфелем, в котором он всегда возил свои рукописи. Подали легкий, удобный тарантас. Гоголь был доволен экипажем и уверял Арнольди, что в телегах и тарантасах ездить очень здорово, особенно людям, подверженным ипохондрии и геморрою.

Пока искали кузнеца и чинили тарантас, путешественники пошли пообедать в трактир. Они поднялись по лестнице в особый нумер. Гоголь заказал обед, выдумал какое-то блюдо из ягод, муки и сливок, которое оказалось вовсе не вкусным. За обедом он все время беседовал с половым, расспрашивал, откуда тот родом, сколько получает жалованья, кто его родители, кто чаще других заходит к ним в трактир, какое кушанье больше любят чиновники в Малоярославце и какую водку употребляют, хорош ли у них городничий? Он расспросил о всех живущих в городе и близ города и остался очень доволен бойкими ответами полового, который лукаво улыбался и сплетничал на славу.

Наконец тарантас подкатил к крыльцу, и путники, простившись с шоссе, поехали по большой калужской дороге. Гоголь по-прежнему находился в прекрасном настроении. Он часто останавливал кучера, выскакивал из тарантаса, бежал через дорогу в поле и срывал какой-нибудь цветок. Потом садился и подробно рассказывал своему спутнику, какого класса, рода этот, цветок, каково его лечебное свойство, как он называется по-латыни и как его называют крестьяне. Окончив свой трактат, он втыкал цветок перед собой за козлами тарантаса и через пять минут бежал за другим и снова объяснял его свойства и происхождение. Вскоре в тарантасе образовался целый цветник. Гоголь признался, что всегда любил ботанику и в особенности хотел знать свойства растений.

— Терпеть не могу, — прибавил он, — все эти новые ботаники, в которых темно и ученым слогом толкуют о вещах самых простых. Я всегда читаю те старинные ботаники, которые теперь не в моде, но в сто раз лучше объясняют нам дело.

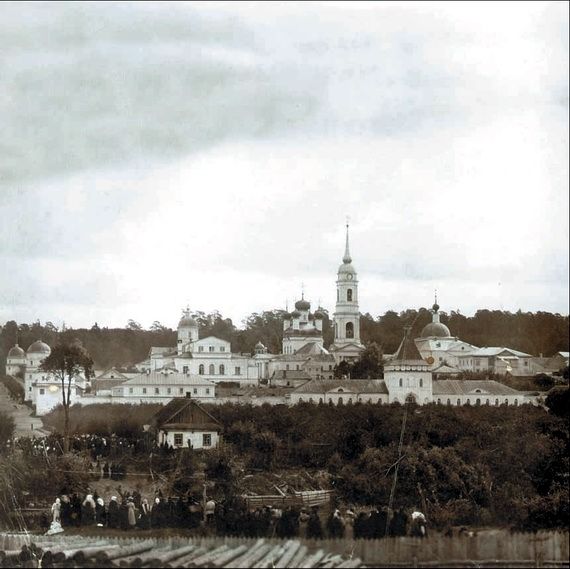

Заночевали в деревне Бегичево, принадлежавшей Смирновым. Здесь провели четыре дня, ездили на линейке в имение Гончаровых, где бывал Пушкин, ходили за грибами и на сенокос. На пятый день добрались до Калуги. Проехав мимо присутственных мест, гостиного двора, мужской гимназии, они очутились на окраине города, где над крутым обрывом находился губернаторский дом. С обрыва виднелся далеко темнеющий бор и раскинувшаяся изумрудным ковром долина речки Яченки, впадающей в Оку. Вправо от бора видны были главы Лаврентьева монастыря.

Гоголь поместился вместе с Арнольди во флигеле, в двух смежных комнатах. По утрам он запирался у себя и писал, потом гулял по саду и являлся в гостиную перед самым обедом. После обеда до вечера он оставался с Александрой Осиповной и ее домашними, гулял с нею или беседовал. С чиновниками и их женами Гоголь знакомился неохотно, а они смотрели на него с любопытством и удивлением. Особенно поражали его туалеты. Вдруг он приходил к обеду в ярких желтых панталонах и светло-голубом жилете. Иногда же одевался во все черное, а на другой день вновь появлялся в ярком сюртуке и в белой как снег рубашке с золотой цепью на жилете.

— В праздники надо одеваться более торжественно, — шутя говорил он Александре Осиповне. — В праздники все должно отличаться от будней: сливки к кофе должны быть особенно густы, обед очень хорошим, за обедом должны сидеть председатели, прокуроры и всякие этакие важные люди, и самое выражение лиц должно быть торжественно.

В одно из воскресений Гоголь расфрантился с утра и сообщил Александре Осиповне, что прочтет ей свои сочинения. К одиннадцати часам на балконе, выходившем на обрыв, собрались Гоголь, Александра Осиповна и Арнольди. Александра Осиповна уселась за пяльцы, Гоголь открыл свой портфель и достал рукопись. Началось чтение.

Затем следовала поездка Чичикова вместе с Тентетниковым на обед к генералу Бетрищеву, описание этого обеда, ознаменованного полным примирением. Рассказ Тентетникова об истории Отечественной войны, которую он якобы писал по словам Чичикова. В результате Тентетникову удается добиться согласия генерала на женитьбу на Улиньке, и Чичиков посылается к родственникам Бетрищева, чтобы известить их о помолвке.

Большое впечатление произвело на слушателей описание сада, в котором счастливый Тентетников переживает свою радость. Гоголь передавал голос каждого персонажа, его манеру разговаривать, даже, казалось, походку и движения своих героев.

Окончив чтение, он откинул опустившиеся на лоб волосы, спрятал рукопись в портфель и обратился с вопросом:

— Ну, что вы скажете? Нравится ли вам?

— Удивительно, бесподобно! — восторженно воскликнул Арнольди. — В этих главах вы гораздо ближе к действительности, чем в первом томе!

— Нет ли тут вещи, которая бы вам не совсем понравилась? — спросил довольный эффектом чтения Гоголь.

— По правде говоря, — добавил Арнольди, — мне показалось, что Улинька вышла лицом немного слишком идеальным, незаконченным.

— Может быть, и так, — миролюбиво согласился Гоголь. — В последующих главах она выйдет у меня рельефнее! Я вообще не совсем доволен: ещё много надо будет дополнить, чтобы характеры вышли покрупнее.

Александра Осиповна ласково улыбнулась и внимательно посмотрела на Гоголя.

— Как жаль, что вы так мало пишете о Тентетникове, — сказала она. — Улиньку немного сведите с идеала и дайте работу жене Костанжогло. А впрочем, все хорошо! Пожалуйста, скорее кончайте, а то ожидание очень томительно!

Вскоре после этого чтения Гоголь заторопился в Москву. Ему, как всегда, не сиделось на одном месте. В это время проездом через Калугу возвращался в Москву князь Оболенский. Гоголь живо уложил чемоданчик, заключавший все его достояние, взял портфель и уселся с Оболенским в дормез, предварительно поместив портфель в самое безопасное место. Скверная дорога мешала сну, и Оболенский пытался выведать у Гоголя содержание его рукописи, хранившейся в портфеле. Гоголь, по своему обыкновению, отклонял разговор, объясняя, что ему предстоит еще много труда, но черновая работа готова и к концу года он надеется кончить, если силы ему не изменят.

К утру путешественники остановились на станции чай пить. Выходя из кареты, Гоголь захватил с собой и портфель. Это он делал каждый раз на всех остановках. Веселое расположение духа не оставляло его. На станции Оболенский нашел штрафную книгу и прочел вслух жалобу какого-то проезжего.

— А как вы думаете, кто этот господин? Каких свойств и характера?

— Право, не знаю, — удивился Оболенский.

— А вот я вам расскажу, — заявил Гоголь и самым смешным образом стал описывать наружность этого господина, его служебную карьеру, представляя в лицах комические эпизоды из его жизни. Это был прежний, веселый и остроумный Гоголь, который так любил забавные мистификации и шутки.

В дороге Гоголь часто вынимал записную книжку и заносил туда все, что его поражало: пришедшие в голову мысли, услышанные в дороге замечания, отдельные словечки.

— Писатель должен всегда иметь при себе карандаш и бумагу, — говорил он, — ему обязательно нужно заносить на бумагу поражающие его сцены. Из этих набросков для живописца создаются картины, а для писателя — сцены в его творениях. Все должно быть взято из жизни, а не придумано досужей фантазией.

В Москве зажигались фонари. В доме Толстого уже было тихо, слегка пахло ладаном. В углу комнаты слабо мерцала лампадка.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

В КАЛУГЕ

Авторская реконструкция местоположения флигеля

Через год, летом 1850-го, по дороге на Украину Гоголь вновь заезжал в Калугу. На этот раз он пробыл в нашем городе два дня. Останавливался у Смирновых, в доме калужского гражданского губернатора.

Военный клуб и обелиск Гоголю в конце 1930-х годов. Фото из личного архива Д. В. Монахова

Обелиск с барельефом Гоголя. 1965 год. Фото Владимира Асмолова

Открытие памятника Н. В. Гоголю 4 сентября 2014 года. Фото Л. Коршуновой

Обелиск Гоголю в начале 2000-х годов

Ещё в 1930-е годы на месте бывшей Трубянской торговой площади был разбит сквер братьев Радиловых. В 1952 году вся страна и Калуга в том числе, отмечали 100-летие со дня смерти Гоголя. Исполкомом Калужского городского Совета депутатов трудящихся было принято решение переименовать этот сквер в сквер имени Гоголя. В апреле этого же года в сквере был установлен бюст писателя работы скульптора М. И. Домбровской, а также было высажено много сортов фруктовых деревьев, плодовых кустарников, сирени и цветов. Существовала даже уникальная аллея грецких орехов. Однако, все это было уничтожено при строительстве нового здания обкома КПСС — ныне здания областной администрации. Бюст Гоголя перенесли во внутренний двор школы № 22, где он и поныне находится.

Бюст Гоголя в одноимённом сквере в 1958 году. Фото А. М. Банникова

И ещё одно место, названное в честь Гоголя… В 1947 году на улице Чичерина, в полуподвале дома №13 открылась городская библиотека № 2. В 1952 году решением горисполкома библиотеке было присвоено имя Николая Гоголя. Тогда же ей было передано и другое помещение побольше, на Чичерина, 11. 16 июня 1966 года приказом областного управления культуры статус библиотеки был повышен и она становится Центральной городской библиотекой имени Гоголя. А в 1979 году библиотеку переводят в более приспособленное помещение на Ленина, 66 (до этого там размещалась библиотека № 6 имени Пушкина).

Городская библиотека № 2 на Чичерина. Из фондов ЦБС Калуги

Козельская Введенская Оптина пустынь — старинный монастырь, который возник в Калужской губернии в четырех верстах от города Козельска на реке Жиздре. С 1825 г. здесь существует институт старчества. Деятельность православного монастыря была особенной: она соединяла монашеское служение с глубинной народной жизнью и с вершинами национальной культуры. Целый век старцы, соблюдая монашеский обет, помогали толпам людей словом и советом, считая невозможным закрыть свои двери перед нуждой.

Что представлял собой феномен старчества? Он почти не рассматривается в богословской литературе, в то время как жития святых свидетельствуют о том, что старчество было общераспространенным явлением. Старчеству трудно найти место в традиционной церковной иерархии (отсюда пошли гонения на старцев, таких как преп. Серафим Саровский, о. Леонид, о. Амвросий, о. Варсонофий и др.). И. М. Концевич пишет:

Благодатное старчество есть одно изъ высочайшихъ достиженiй духовной жизни Церкви, это ея цвѣтъ, это вѣнецъ духовныхъ подвиговъ, плодъ безмолвiя и Богосозерцанiя. Оно органически связано съ иноческимъ внутреннимъ подвигомъ, имѣющимъ цѣль достиженiя безстрастiя, а потому и возникаетъ одновременно съ монашествомъ на зарѣ христiанства.

Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. Репринтное издание. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Издательский отдел Владимирской епархии, 1995. С. 7.

Гоголь и Иван Киреевский были первыми деятелями русской культуры, которые обратились к Оптиной пустыни. Оба видели в Оптине воплощение высшей мудрости, и оба были связаны с монастырем через иеросхимонаха Макария.

Я заѣзжалъ по дорогѣ въ Оптинскую Пустынь и навсегда унесъ о ней воспоминанье. Я думаю, на самой Аѳонской горѣ не лучше. Благодать видимо тамъ царствуетъ. Это слышится въ самомъ наружномъ служенiи… Нигдѣ я не видалъ такиъ монаховъ, съ каждым изъ нихъ мнѣ казалось, бесѣдуетъ все небесное. Я не распрашивалъ, кто изъ нихъ, какъ живетъ: ихъ лица сказывали сами все.

Цит. по: Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. Репринтное издание. Свято-Троицкая Свергиева Лавра, Издательский отдел Владимирской епархии, 1995. С. 462.

Ради самого Христа, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться, просите молитв обо мне. Путь мой труден; дело мое такого рода, что без ежеминутной, без ежечасной и без явной помощи божией не может двинуться мое перо, и силы мои не только ничтожны, но их нет без освеженья свыше. Говорю вам об этом неложно. Ради Христа, обо мне молитесь. Покажите эту записочку мою отцу игумену и умоляйте его вознести свои мольбы обо мне грешном, чтобы удостоил бог меня недостойного поведать славу имени его, не посмотря на то, что я всех грешнейший и недостойнейший. Он силен, милосердый, сделать всё и меня, черного, как уголь, убелить и возвести до той чистоты, до которой должен достигнуть писатель, дерзающий говорить о святом и прекрасном. Ради самого Христа, молитесь. Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в Оптинской пустыне. Бог да воздаст вам всем сторицею за ваше доброе дело.

Гоголь Н. В. Полное собр. соч. в 14 т. Т. 14. Письма, 1848—1852. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 191.

Щеглов И. Л. Гоголь в Оптиной пустыни (из дорожных заметок) // Щеглов И. Л. Подвижник слова. СПб., 1909.

Спустя год, во время второго посещения Оптиной пустыни, Гоголь уже не застанет в живых Порфирия Григорова: он умрет за несколько месяцев перед этим. 15 марта 1851 г. Гоголь присутствовал на панихиде по Порфирию и потом на всенощном бдении, в воскресенье отстоял в скиту литургию. Примерно в то же время Гоголь общается с иеросхимонахом Макарием (в миру М. Иванов). Письмо Гоголя Макарию не сохранилось. Об их диалоге мы можем судить по ответу Макария.

Четвериков С. Оптина пустынь: исторический очерк и личные воспоминания. Paris: Ymca-Press, 1926. С. 46.

Шенрок В. И. Материалы к биографии Гоголя. Т. 4. М., 1897. С. 828.

И вот Гоголь у старца. Начинается беседа… Вероятно, она [беседа] была весьма содержательна и представляла величайший интерес. Старец Макарий в высшей степени обладал даром властного слова, и речь его имели огромное влияние на душу слушателей. Выйдя от старца, Гоголь говорил:

— Да, мне сказали правду! Это единственный из всех известных мне людей, кто имеет власть и силу повести на источник воды живой.

Цит. по: Н. В. Гоголь как герменевтическая проблема. Екатеринбург, 2009. С. 110.

Второе посещение Гоголем Оптиной пустыни во многом предопределило третье, последнее. Оно произошло 25 сентября 1851 г. Это странное, загадочное событие.

Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 67. Книга воспоминаний содержит несколько глав о Гоголе, которые интересно прочитать целиком.

П. Плетнев несколько исказил подлинную информацию. А. О. Смирнова отмечает, что ей осталось неизвестным, каких советов Гоголь просил у старца.

Гоголь задержался в Оптине в надежде, что отец Макарий развеет его опасения. Макарий не ответил на вопрос Гоголя. Однако интересно то, что свой ответ он написал на обороте того же гоголевского письма. Он не обратил внимания на этот вопрос? Или действительно имел роковое предчувствие относительно судьбы Гоголя и промолчал, не желая его обманывать? Каждый новый вопрос рождает массу других.

Шенрок В. И. Материалы к биографии Гоголя. Т. 4. М., 1897. С. 794.

Дальнейший ход событий воспроизводит В. С. Аксакова, находившаяся в Абрамцеве:

30 сентября отесенька с Константином поехали по делам в Москву, вдруг им говорят, что Гоголь присылал; Константин побежал к нему и привел его. Он на дороге, в Калуге, сделался болен в Оптиной пустыни и решился воротиться. В тот же день отесенька, Константин и он приехали к нам вечером. Мы были удивлены и обрадованы, но вид Гоголя огорчил нас. Он был так расстроен, так худ, так грустен, что жалко было его видеть… Это было последнее его посещение в деревне.

Литературное наследство. Т. 58. С. 788—789.

Гоголь умер спустя пять месяцев после посещения Оптиной. В течение этого времени произойдет еще немало событий, которые будут иметь характер зловещего предзнаменования и словно продолжат эпизод с Макарием.

Переживания Гоголем в период посещения Оптиной пустыни крайне сложны и связаны прежде всего с драматизмом его религиозного чувства. С одной стороны, Гоголю была свойственна твердость, особенно когда он ощутил громадность и важность замысла своей Книги жизни, с другой стороны, он был подвержен сомнениям: насколько верен его замысел? Нет ли в нем чего-то греховного? У стен Оптиной пустыни Гоголь ощутил какие-то глубинные импульсы, токи, смыслы, которые повлияли на его творчество, а именно на продолжение поэмы.

Отсюда мучительная боль, которую ощущал Гоголь. Эта боль приводила его к мысли о том, какое поприще избрал писатель и какую участь он приготовил себе в будущей жизни… Из оптинской летописи:

Талант, данный на созидание, обратился на разрушение… Трудно представить человеку непосвященному всю бездну сердечного горя и муки, которую узрел под ногами своими Гоголь, когда вновь открылись затуманенные его духовные очи, и он ясно, лицом к лицу, увидал, что бездна эта выкопана его собственными руками, что в ней уже погружены многие им, его дарованием, соблазненные люди и что сам он стремится в ту же бездну, очертя свою бедную голову…

Нилус С. Святыня под спудом. Тайны православного монашеского духа. Изд-е Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1991. С. 112—113.

Диалог Гоголя с Макарием после сентября 1851 г. прекратится.

Старец Варсонофий Оптинский (в миру — П. И. Плиханов) рассказывал, что при последнем посещении Оптины Гоголь пытался уйти в монастырь. Сестра писателя Анна Васильевна говорила биографу В. Шенроку, что Гоголь мечтал поселиться навсегда в Оптиной пустыни. Но вместе с желанием стать монахом (Жуковский отмечал в Гоголе подлинно монашеское призвание) в нем были черты гениального художника: резкая ирония, которая причудливым, почти мистическим образом прикрывала собой глубокую меланхолию. Гоголь не смог бы решиться на отказ от писательства и стать монахом. Его желание осталось только желанием.

Концерт посвящается Михаилу Михайловичу Ипполитову-Иванову и учебному заведению, ныне носящему его имя. Совсем недавно, в 2019 году, Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова отмечал двойной юбилей — 160-летие со дня рождения композитора и 100 лет со дня основания учебного заведения.

Прогуливаясь по городу, писатель уронил ее в лужу, а затем оставил в Гостиных рядах на память калужским купцам.

Долгие годы в Калуге ходила легенда о шляпе Николая Гоголя. И это, действительно, исторический факт.

Шляпу Гоголя мерили все

Бюст на задворках

В 1909 году в Калуге прошли гоголевские торжества, посвященные 100‑летию писателя. Калужская городская Дума приняла решение установить бюст Гоголя во флигеле загородной дачи губернатора, где трижды останавливался писатель, а архивная комиссия даже планировала открыть здесь музей. Но этим благим проектам не было суждено реализоваться. В 1920 году домик сгорел.

В Калуге чудом сохранился бюст Гоголя работы М. И. Домбровской. Его торжественно установили 25 августа 1955 года в сквере, названном в честь писателя. При строительстве здания областной администрации в 1970‑е годы бюст перенесли во внутренний двор средней школы № 22 в районе ул. Хрустальной, где он находится и сегодня. Долгие годы краеведы и библиотечные работники обращались к городским и областным властям с просьбой перенести бюст к зданию библиотеки им. Н.В. Гоголя на ул. Ленина, но безуспешно.

Идею установки в Калуге современного памятника Н. В. Гоголю еще в начале 2009 года поддержал калужский губернатор Анатолий Артамонов. А игравший на сцене Калужского драматического театра гоголевского городничего, ныне покойный, актер Валерий Золотухин даже предложил вариант. Макет работы скульптора Александра Смирнова передан в областной художественный музей. Но этот замысел до сих пор так и не осуществили. Пребыванию писателя в Калуге посвящена лишь скромная экспозиция в местном краеведческом музее.

Читайте также: