Доклад об иване 4 его сподвижниках

Обновлено: 25.06.2024

Историю правления Ивана Васильевича Грозного можно разделить на две части: первую, ознаменованную блестящими победами и реформами, и вторую, с опричниной и разрухой. Часть историков предполагает даже, что страной правили два разных человека. Но если отбросить все эти теории, становится понятно, что эпоха опричнины началась с серьёзной ссоры.

Близкий круг

В феврале 1547 года женой молодого русского царя стала дочь покойного московского боярина Романа Захарьина – Анастасия. В народе говорили, что женитьба должны была помочь государю остепениться, заняться государственными делами. Однако это не положило конец боярскому правлению, ставшему ненавистным для многих. По-настоящему осознать свою ответственность перед народом царю помогли две вещи: пожар и верные сподвижники.

В июне 1547 года деревянная Москва была объята пламенем. 80 тысяч человек остались без крова, около 2000 погибло. Народ взбунтовался и направил свой гнев на Глинских, ведущую партию в боярском правлении. Ивану насилу удалось спасти родственников от неминуемой расправы.

Настоящим помощником и советником 17-летнего правителя в тяжелую пору стал священник царской домовой церкви Сильвестр. Он и митрополит Макарий убедили царя, что пожар – расплата за его невнимание к делам государственным. Они также советовали государю собрать вокруг себя умных и честных молодых людей, которые могли бы стать для него опорой. Так Грозный и поступил.

Царь занялся поиском нужных людей, который затянулся до 1549 года. В правительственный круг вошли: молодой боярин Андрей Курбский, братья Алексей и Данила Адашевы, их отец, умудренный опытом Фёдор Григорьевич и священник домового Благовещенского собора Сильвестр. Каждый из этих людей по-своему нравился молодому царю и обладал необходимыми для государственного деятеля качествами.

В трудах и походах

С подачи Избранной рады царь начал масштабные преобразования в Московском государстве, которые коснулись всего: от церковных обрядов до осадной артиллерии. В 1549 году по предложению Адашева был созван первый Земский собор, на котором разные сословия могли поделиться с царём и его приближёнными своими чаяниями. Через год началась реформа армии, предусматривающая создание стрелецких полков, также большое внимание уделили усилению артиллерии.

Страна ещё не успела привыкнуть ко всем нововведениям, как царь наметил первую амбициозную военную кампанию: присоединение Казанского ханства. Эта цель была достигнута в 1552 году, причём ключевую роль во взятии татарской столицы сыграли недавно созданные стрелецкие полки, а также реформированная артиллерия. Теперь интересы Московского царства простирались до Астрахани, в Избранной раде также планировали поход на Крым и в Прибалтику.

Разлад

Однако не все в деятельности Избранной рады было так радужно. Страна, только начавшая преобразования, не могла вынести больших военных расходов, поэтому её экономическое положение стало ухудшаться на глазах. Кроме того, Алексей Адашев вступил с царём в спор по поводу дальнейшего направления наступления: Иван Васильевич считал необходимой войну с Ливонским орденом в Прибалтике, в то время как Адашев настаивал на расширении государства на юг и восток.

Более того, в голове у Ивана существовала вполне стройная картина: он — государь, а все его подданные, какие бы посты они ни занимали – холопы. Такой подход вступал в противоречие с независимыми взглядами передового дворянства и бояр, в частности, Курбского, считавшего, что кроме обязанностей у дворянства есть ещё и права.

Усугубил разлад и инцидент, произошедший в 1553 году. Молодой царь тяжело заболел и находился при смерти. Он потребовал, чтобы все приближённые присягнули его малолетнему сыну, Дмитрию. Сподвижники из Избранной рады колебались, помня о тяжелой эпохе боярского правления при малолетстве государя.

Расправа

Глава Рады, Алексей, избежал мучений, умерев до прибытия людей царя. Даниил был схвачен, подвергнут пыткам и казнен в столице. После поражения от поляков под Оршей некоторые воеводы вполне обоснованно опасались расправы и поэтому планировали перейти на сторону противника. Среди тех, кто бежал в Литву, был и Андрей Курбский. Так закончилась история Избранной рады.

Опричнина: развитие и последствия

1569-1570 годы стали пиком развития опричнины. Проявленная сподвижниками Ивана Грозного жестокость в эти года стала символом террора и опалы на долгие годы.

Изначально в опричном войске царя числилось

Опричнина и церковь

Резкое неприятие столь радикальной политики высказала царю и церковь. Недавно возведенный в сан митрополит Филипп отказался благословлять поход царя на Новгород и выступил с полной критики речью, обличавшей опричнину. По приказу Ивана Грозного Филипп был низложен, то есть лишен сана главы православной церкви, и заточен в Отрочий монастырь близь Твери. Во время похода на Новгород Малюта Скуратов, ближайший сподвижник Грозного, собственными руками задушил Филиппа в келье.

Новгородский поход

Расправа над новгородцами, по свидетельствам летописцев, была крайне жестокой. Разграбленные дома, подворья и даже монастыри, сожженный скот и все припасы, убитые и замученные люди – согласно летописным сводам, за шесть недель пребывания в новгородских землях опричники казнили 10-15 000 человек.

Однако современные исследователи ставят под сомнение эту цифру. Сам Малюта Скуратов, руководивший казнями в Новгороде, в своем отчете говорит о 1505 жертвах. Историки называют разные цифры – от 2000 до 3000 человек. Учитывая, что население города на тот момент едва ли составляло 30 000 человек, данные о 15 000 кажутся несколько преувеличенными. Однако по причине уничтоженных припасов зимой 1570 года в Новгороде вспыхнул голод, и исследователи считают жертвами опричнины и всех, погибших от голода и болезней в тот год.

Конец опричнины

Вернувшись из Новгородского похода, царь продолжил политику террора. Однако жертвами пристального внимания Ивана Грозного стали теперь люди из его ближайшего окружения, те, кто стоял у истоков новой политики. Были казнены все организаторы и активные деятели опричнины – князья Вяземский, Черкасский, Басмановы. Опалы избежал лишь новый любимец царя Малюта Скуратов. По различным обвинениями были казнены и руководители земщины – общее количество жертв, по некоторым данным, превысило 200 человек. 1570-71 года ознаменовались массовыми казнями в Москве.

Причиной роспуска опричного войска стало вторжение в Москву крымского хана Девлет-Гирея. На борьбу с захватчиком земщина выставила 5 полноценных полков, опричники же в большинстве своем на войну не явились – царского войска набралось едва ли на один полк. Столь открытая демонстрация полной неспособности к защите стала причиной официальной отмены опричнины.

Последствия опричнины

Историки не дают однозначной оценки столь масштабному политическому деянию Ивана Грозного. Кто-то считает опричнину настоящим бедствием для русского государства, причиной разорения земель, кто-то, наоборот, видит в ней движущую силу централизации и усиления власти. Столь противоречивые мнения обусловлены, в том числе, и недостатком исторического материала для объективного изучения опричнины как государственного политического явления.

Минусы опричнины. Пожалуй, самым значимым последствием столь сурового варианта внутренней политики можно считать разорение многих земель. Уезды и уделы, по которым покатилась волна карательных отрядов опричников, лежали в руинах – массовые казни как правителей земель, так и рядового крестьянства не способствовали процветанию. Экономический кризис, вызванный сокращением посевных площадей – а Россия по-прежнему оставалась преимущественно аграрной страной – стал причиной голода в центральной и северо-западной частях страны. Голод, в свою очередь, вынуждал крестьян переселяться из обжитых районов, вскоре переселение обернулась откровенным бегством. Государство пыталось бороться с обезлюдиванием земель, принимая первые крепостные акты, как, например, указ о заповедных летах. Так опричнина стала причиной закрепощения крестьян, усиления из зависимости от воли помещиков.

Эта политика оказала свое влияние и на проводимую в то время Ливонскую войну. Частично опричнина стала причиной поражения России в ходе военных действий. Боясь обвинений, военачальники не спешили проявлять инициативу в проведении боевых операций. Кроме того, на вооружении войска сказалось и недостаточное финансирование – из-за разорения центральных земель в последние годы опричнины государственная казна недополучила значительную часть налогов.

Плюсы опричнины. Несмотря на резкую критику со стороны большинства историков как XVIII-XIX веков, так и современных, опричнина имела и положительные стороны, не упомянуть о которых нельзя.

В первую очередь, политика террора послужила на благо централизации страны. Разорение княжеских уделов, смерть, насильственные земельные мены и переселения представителей высшего боярско-дворянского сословия существенно ослабили земельно-родственные связи между противниками верховной власти. Следствием этого стало укрепление влияния царя и централизации государства.

Формирование нового стиля правления, без оглядки на боярскую думу тоже стало возможным благодаря введению опричнины. И хотя самодержавие не всегда шло на благо, для нового государства, только что объединившегося из разрозненных земель, единая власть стала системообразующим фактором. По мнению многих историков, становление великого государства невозможно без суровых мер – пусть и столь жестоких как опричнина. Террор во времена Ивана Грозного мог быть единственной формой утверждения центральной власти, единственным способом объединения земель.

Ранние реформы правительства Ивана IV (Грозного)

Похожее

Личность Ивана IV Грозного

Женитьба и приближение ко двору рода Захарьиных (будующих Романовых) не изменили образ жизни царя: он по прежнему предавался развлечениям и разврату, не интересуясь делами политическими. Между тем Глинские, прибравшие власть к рукам, очень скоро вызвали к себе всеобщую ненависть: жесткие публичные расправы над поверженными противниками и их детьми (Федор, сын Ивана Овчины, например, был посажен на кол), и бесчинства холопов временщиков сделали обстановку в столице взрывоопасной. И тут весной и летом 1547 года один за другим – 12 и 20 апреля, 21 июня произошли три пожара, от которых Москва выгорела практически полностью, включая Кремль. В народе распространился слух, что поджигателями выступили Глинские. Этот резонанс развил бурю народного негодования. Толпа, забив камнями схваченного в церкви Юрия Васильевича Глинского, двинулась в село Воробьево, где тогда находился царь, и потребовала у него выдачи остальных Глинских. Большей части представителей рода Глинских удалось бежать. Восставших еле удалось уговорить уйти восвояси, с этой поры возвращаться Глинским в Москву было попросту опасно. Московские события сыграли важную роль в жизни Ивана, он удалил Глинских из Боярской думы, их правительство пало, закончилась целая полоса боярского правления.

Это лишь только малая часть вопросов связанных с дискуссией вокруг вопроса о действительности татаро-монгольского ига на Руси. Тема моей работы состоит в ином, однако без рассмотрения хотя бы частично данного вопроса, невозможно приступать к разгадке тайн и загадок эпохи Ивана Грозного. Всех более серьезно интересующихся этой тематикой отсылаю к книгам Льва Николаевича Гумилева, Анатолия Тимофеевича Фоменко и Глеба Носовского, Николая Карамзина, а также Владимира Егорова. Обратите внимание на достаточно интересную миниатюру из Лицевого летописного свода описывающею покорение Казани, русское и татарское войско нарисованы здесь совершенно одинаково, одинаковая одежда и вооружение, одинаковые лица воинов, единственное отличие в том, что у одного из правителей на голове княжеская шапка, а у другого корона. Понять кто из них русские, а кто татары весьма проблематично! Причем таких миниатюр времени татаро-монгольского ига или конца татаро-монгольского ига сохранилось довольно много. Спросим, неужели средневековые русские художники, на протяжении около трехсот лет страдавшие от ига, знавшие татар в лицо и воевавшие с ними, были настолько невежественны, что изобразили их абсолютно одинаковыми с русским войском, не удосужившись указать хотя бы мелкие отличия. Но рассмотрим этот вопрос более детально в следующих главах, а пока задержимся на обстоятельствах взятия Казани. Это обстоятельство, как утверждают историки – нехватка земли для обеспечения поместного войска – стало одной из основных причин Казанских походов. Первые два похода 1548 и 1550 годов не принесли желаемого результата, то война 1552 года привела к полной победе и ликвидации Казанского ханства как такового.

Наряду с покорением Казанского ханства у Руси появился другой не менее могущественный враг. В середине 16 века Ливония, лишившаяся к тому времени поддержки со стороны Священной Римской империи и разделяемая внутренними конфликтами, переживала глубокий кризис. Рано или поздно она все равно попала бы под власть более сильных соседей – Польши, Швеции или Руси. Для Руси присоединить Ливонию было наиболее важно в силу её географического положения: тогда именно через ливонский город Нарву велась торговля русских с западноевропейскими странами. Поводом к войне стала неуплата Ливонией дани, которую предусматривало перемирие 1503 года. 17 января 1558 года русские войска под руководством, заметьте, татарского хана Шах-Али и воеводы Михаила Глинского вторглись в пределы Ливонии. В течение полутора месяцев они опустошили её восточную часть, после чего вернулись восвояси. Поскольку ливонцы требуемую дань так и не собрали, то война продолжилась. В мае-июле были взяты крепости Нарва, Нейгаузен, Дерпт (Юрьев). В 1559 году русским войскам подчинилось большинство городов Ливонии. После этого по предложению Адашева было заключено перемирие. 31 августа 1559 года магистр Ливонского ордена Готард Кетлер передал свою страну под протекторат Польско-Литовского государства. Это означало, что для Руси предстоит вести войну не только с ливонцами, но и с поляками.

Личность Ивана Грозного

Личность Ивана Грозного

Личность Ивана Грозного

грозный русский царь опричнина

3 февраля 1565 года Иван Грозный подписал указ об опричнине, открыв тем самым одну из наиболее мрачных страниц отечественной истории. Изначально этим довольно безобидным термином называли часть государственных земель, находившихся в непосредственном управлении царя.

Малюта Скуратов

Имя этого человека стало нарицательным: так до сих пор зачастую называют самых отпетых негодяев. Малюта Скуратов считался главным опричником Ивана Грозного, самым верным его прислужником, способным совершить любые злодеяния на радость царю-батюшке. Настоящее имя знаменитого душегуба — Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский.

Афанасий Вяземский

Алексей и Федор Басмановы

Доподлинно неизвестно, всем ли словам немца можно верить, однако свидетельство остается свидетельством, поэтому игнорировать подобные показания нельзя.

Василий Грязной

С тех пор дела Василия Грязного пошли в гору. Он стал одним из любимейших опричников Грозного и начал творить беззаконие вместе со Скуратовым и Вяземским. Но и к Грязному Иван Васильевич довольно быстро потерял интерес: когда бывший приближённый оказался в плену, царь даже не стал его выкупать.

Материалы по теме

С давних времён при дворе властителей Старого Света содержались персоны, в задачу которых входило веселить хозяина и его гостей. Считалось, что шут — это человек с придурью, которому позволялось многое из того, что не разрешалось по этикету даже самому королю.

А вот ещё:

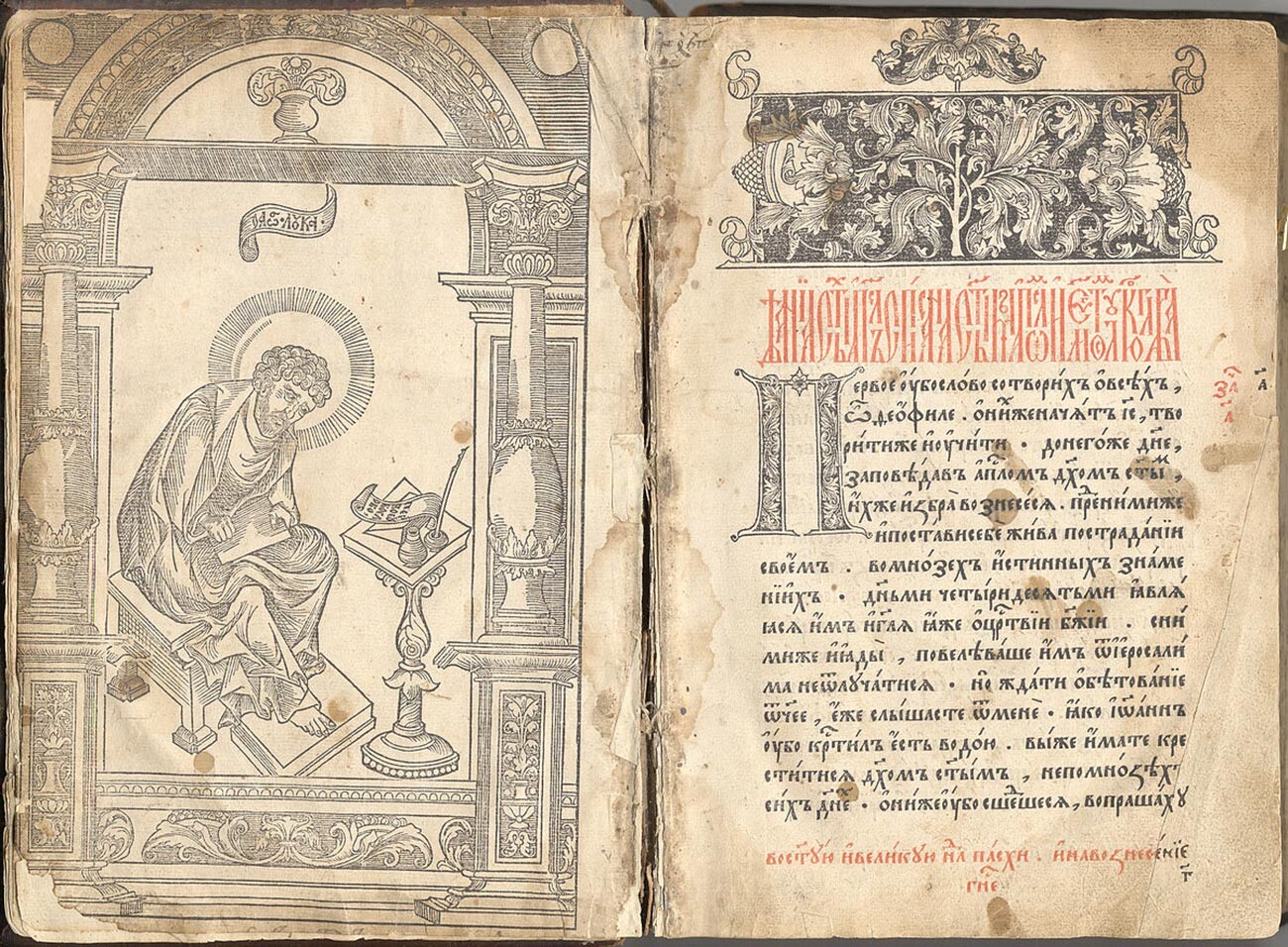

Как в России появилось книгопечатание

Первый русский книгопечатник был дьяконом и печатал церковные книги. Но не все одобряли просвещение, и его типографию сожгли.

Некоторые печатные русские книги существовали – их изготавливали в иностранных (в частности, немецких и польских) типографиях еще с начала XVI века и продавали русским.

БОльшую часть книг составляли священные тексты для богослужений. Однако в рукописных списках было много искажений – чаще всего по вине как раз писцов. В это время царь Иван Грозный инициирует строительство большого количества новых церквей и монастырей – всем необходимы были свои богослужебные книги, причем единообразные и правильные версии.

Первая типография в Москве

Первопечатник Иван Федоров в мастерской. Репродукция. Государственный Исторический музей, альбом "Москва и москвичи" - Валентин Черединцев/Sputnik

По приглашению русского царя в Москву прибыл датчанин Ганс Мессингейм. Ему в ученики направили дьякона одной из кремлевских церквей, ныне утраченных, Ивана Федорова, и его помощников - Петра Мстиславца и резчика Васюка Никифорова (возможно, он вырезал буквы и гравюры). Печатный станок выписали из Польши, где уже издавали русские книги ранее.

Апостол 1563/1564 гг. Экземпляр из Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук

Библиографы восхищались качеством первой печатной книги, в частности, тонким штрихам, одинаковым размером букв и тем, что они расположены по ровным линиям, расстояния между буквами и строками везде одинаковые и равномерные. Причем шрифт имитирует рукописный и наклонен немного вправо.

В книге есть также послесловие от Ивана Федорова, где он рассказывает, как царь Иван Васильевич с благословения митрополита Макария велел изыскать мастеров и построить дом для печатного дела, и что царь не жалел для него никаких сокровищ из своей казны.

Однако против печатников резко выступили переписчики книг, посчитав, что те отнимают у них средство заработка. Неизвестные даже устроили поджог в печатном дворе.

Московский печатный двор - Fine Art Images/Heritage Images via Getty Images

В 1568 году царь велел восстановить книгопечатание в Москве - в новом печатном дворе стал работать ученик Ивана Федорова Андроник Невежа. В своей вотчине Александровской слободе Грозный открыл еще одну типографию. Со временем печатное дело только расширялось, но вплоть до начала XVIII века и правления Петра I печатали лишь церковные книги.

Изгнанный книгопечатник

Почтовая марка по случаю 500 лет со дня рождения первопечатника Ивана Фёдорова

Сам же Федоров после поджога вынужден был спешно бежать в Великое княжество Литовское. Ему удалось захватить типографские принадлежности, шрифты и доски для гравюр. Некоторые историки выдвигают версии, что Федоров уехал по велению Ивана Грозного, который хотел наладить отношения с богатыми литовскими православными, послав к ним печатника.

Правление Ивана IV Грозного включало в себя небывалые территориальные приобретения, строительство городов, важнейшие реформы. Но и зверские казни, разорение страны, повальные репрессии, развращение нравов.

Биография Ивана Грозного

Детство. Юность. Избранная рада

Иван Грозный стал царем в три года (1533), после смерти Василия Третьего, своего отца. Во главе государства оказались его мать Елена Глинская и боярский совет из семи вельмож, сформированный Василием. Елена Глинская и ее фаворит Иван Оболенский быстро расправились с советом. После смерти матери Ивана (1538) власть оказалась в руках боярской верхушки во главе с Василием и Иваном Шуйскими.

В 1549 году был созван Земский собор. В 1550 году принят новый судебник, то есть свод законов, по которому фактически Россия жила до времен Николая Первого. Проведены земская и губная реформы (местное управление), сформировано регулярное стрелецкое войско, перестроена система приказов (министерств). Стоглавый собор привел в порядок церковные уложения.

В 1552 году по итогам третьего казанского похода Казанское царство вошло в состав России. В 1556 году в состав России вошло Астраханское царство.

В 1558 году началась Ливонская война (она продолжалась до 1583 года), которая на первом этапе была успешной для России. Был уничтожен Ливонский орден, построен Иван-город напротив Нарвы.

Репрессии. Опричнина. Террор

В 1565 году царь объявляет о введении опричнины. Избранное войско вне закона страны помогло царю сосредоточить всю полноту власти в своих руках. Была уничтожена родовая аристократия. Произошло перераспределение состояний и владений.

В 1571 году крымский хан Девлет Гирей совершил неожиданный поход на Русь, легко дошел до Москвы, поджег окраины, в результате чего город выгорел дотла. Царь, узнав о приближении татар, сбежал из столицы.

Девлет Гирей повторил поход на разоренную Русь в 1572 году, но был разгромлен в битве при Молодях земским войском.

Последние годы. Присоединение Сибири

В 1572 году опричнина была распущена. Основной причиной стала малая эффективность опричного войска и растущее влияние видных опричников в стране.

В 1575 Иван Грозный вновь отрекается от престола. На этот раз царем объявили Симеона Бекбулатовича, касимовского хана, чингизида (потомка Чингисхана). Симеон Бекбулатович понимал номинальный характер своего правления, а Ивану IV это позволило отменить все дарственные церквям и монастырям. После возвращения на трон царь был уже не так щедр, как раньше.

В 1577 году с новой силой продолжилась Ливонская война, которая к этому моменту уже стала войной русско-польской. Король Речи Посполитой Стефан Баторий провел успешную кампанию, осадил Псков, но город героически оборонялся, и полякам пришлось отступить. Тем не менее, по перемирию на 10 лет (1582) Россия фактически вернулась к своим границам, существовавшим к началу Ливонской войны. По Плюсскому перемирию (1583) со шведами Россия потеряла Ям, Копорье, Ивангород.

В 1582 году в Москву прибыли посланники от казачьего атамана Ермака Тимофеевича, сообщавшие о разгроме Сибирского ханства и о присоединении его к России. С этого момента началась колонизация Сибири русскими. Сибирь обеспечит материальное благополучие страны более чем на сто лет вперед. Но к концу правления Россия была разорена Ливонской войной, безнаказанными набегами крымцев, последствиями опричнины.

Иван Грозный умер в 1584 году. Его наследником стал Федор Иоанович, последний из линии Рюрика на российском престоле.

Жены, личная жизнь, любовницы и любовники Ивана Грозного

У Ивана Грозного было 8 жен. Но, как ни странно это звучит, скорее всего царь был однолюбом. Его первая супруга Анастасия Романова (Захарьина-Юрьева) была для него по-настоящему дорогим человеком. Во всяком случае именно после ее смерти (1560) природная жестокость Ивана вырывается наружу. Они поженились в 1547 году (Ивану было 17, Анастасии 15 или 17 по разным данным). У пары было шестеро детей (три дочери, три сына. Четверо умерли во младенчестве). После смерти Анастасии ее родственники сумели сохранить свое влияние, и в итоге именно Романовы в 1613 году после Смутного времени стали новой царствующей династией.

Новой избранницей царя стала Мария, 16-летняя дочь черкесского князя Темрюка. Они прожили 8 лет, у них был всего один ребенок - сын Василий - умерший во младенчестве. Достоверных сведений о Марии Темрюковне немного, но так как период жизни с ней совпал с самыми жестокими и разнузданными годами опричнины, в фольклоре за ней сохранился негативный образ женщины злобной и вредной.

По поводу следующей жены мнения разнятся. Скорее всего ею стала Анна Васильчикова (1575-1576), насильно постриженная в монахини после года супружества. Но до нее, якобы, супругой царя была Анна Долгорукова. Впрочем, скорее всего с ней Иван отношений не оформлял. Как и с Василисой Мелентьевой, якобы пришедшей на смену Васильчиковой. Такой разброд в данных объясняется тем, что Иван далеко не всегда считал необходимым официально оформлять свои отношения, а сделать своей наложницей он мог любую женщину своего государства. Да и церковь все браки после третьего ни по каким канонам одобрить не могла.

Последней супругой Ивана Грозного стала Мария Нагих. Какой бы по счету она не была (если не считать полулегендарных Долгорукову и Мелентьеву, то она шестая, если вычеркнуть Собакину, то пятая), этот брак никак не мог быть одобрен церковью. Скорее всего после отъезда в монастырь Анны Котловской Иван ни с кем из последующих жен не венчался. То есть формально их нельзя считать ни женами, ни царицами. Впрочем, законы, в том числе и церковные, Иван устанавливал сам.

Дети Ивана Грозного

Всего у Ивана Грозного было восемь признанных им детей. Из них пятеро умерло во младенчестве. Причем царевич Дмитрий, первый его сын в браке с Анастасией Романовой, погиб во время поездки на богомолье. Бояре уронили младенца в воду.

Их второй сын - Иван Иванович (1554-1581) должен был стать Иваном V. Женат был трижды. Первые две жены были насильно пострижены в монахини. Формально из-за бездетности. Третья супруга Елена Шереметова была на сносях, когда произошла самая страшная трагедия в семье царя. По рассказу весьма информированного в русских делах папского посла Антонио Поссевино царь, увидев невестку в непотребном, как ему показалось, виде, начал ее избивать. Царевич Иван пытался помешать отцу, но получил удар посохом по голове. От чего и скончался через несколько дней. Супруга его потеряла ребенка и была прострижена в монахини Новодевичьего монастыря.

Еще один сын Ивана Федор (р. 1557), стал последним русским царем из династии Рюриковичей (1584-1598). Он много молился, мало вникал в дела государства, полностью доверяя правление брату любимой супруги - Борису Годунову. Годы его правления стали весьма успешными для России. Грамотная внутренняя политика Годунова вывела страну из кризиса. Система пограничных городов стала эффективным заслоном от набегов крымских татар. Среди прочих достижений было и установление патриаршества на Руси (1589).

Последний сын Ивана IV Дмитрий родился в 1582 году от Марии Нагой. Этот брак церковью не признавался и царевич формально не мог претендовать на царский трон.

Сразу после смерти Ивана Грозного царица Мария Нагая с сыном были отправлены в Углич под присмотром царских управляющих.

Причина смерти Ивана IV Грозного

Царь Иван вступил на престол в трехлетнем возрасте, находился во главе государства 51 год, и умер в 54, это довольно серьезный возраст для XVI века. Царь много пил, имел многочисленные половые связи с мужчинами и женщинами, страдал психическими расстройствами. Учитывая уровнь тогдашней медицины, можно смело сказать, что болезней у него было много. При том, что в молодости Ивана описывают довольно высоким по тем временам (около 180 см) и сильным человеком, в последние годы иностранные послы отмечали его излишнюю тучность, слабость и болезненный вид, а за три года до смерти уверяли, что он не протянет и нескольких месяцев.

В 1963 году советские ученые совершили вскрытие могилы Ивана Грозного в Архангельском соборе Кремля. Исследования доказали, что царь не был отравлен. Найденые в его останках следы ртути не выходят за пределы нормы и, скорее всего, являются следствием лечения. Скорее всего, по мнению ученых, царь страдал сифилисом.

Правда и ложь об Иване IV Грозном

4. При Иване Грозном Россия была довольно отсталым и закрытым государством. Во многом из-за нежелания Запада делиться своими техническими достижениями. Большим прорывом в этом отношении стал приход в Архангельск английского купца Ричарда Ченслора. Его корабль был частью неудачной экспедиции в Индию через Северный Ледовитый океан. Ченслора доставили в Москву. Английские купцы получили небывалые привилегии для торговли в России, а царь установил отношения с английским двором.

5. Иван постоянно боялся за свою жизнь. Маниакально опасался заговоров. Для него всегда была готова келья в Кирилло-Белозерском монастыре. Он построил альтернативный двор-крепость в Москве напротив Кремля (на месте нынешнего Манежа). Неприступную крепость в Александровской слободе. В период выбора новой жены в 1567 году Иван сватался к английской королеве Елизавете I. А в 1583 - к ее родственнице Марии Гастингс. Королева царя отвергла, но такие тесные связи позволили Ивану просить королеву об убежище для себя и для своей казны на случай очередного воображаемого (или нет, кто же теперь знает) заговора против себя.

7. Иван Грозный был одним из образованнейших людей своего времени, обладал литературным талантом, о чем свидетельствуют его письма князю Курбскому. Царь состоял в личной переписке с английской королевой, с представителями других царских домов. Отлично разбирался в церковных вопросах и знал Писание.

Иван IV Васильевич Грозный стал первым царем на Руси. Один из самых влиятельных и сильных правителей в истории России. Его управление страной является наиболее длительным на русской земле. Иван Грозный вошел в историю благодаря своему жесткому стилю правления и своей полной единоличной власти. Так же он добивался успехов во внешней политике и внутренней. Увеличил территорию страны в 2,5 раза. Часто действовал радикальными методами за различные неподчинения власти.

Детство и взросление

Родился 25 августа в 1530 году в селе Коломенское рядом с Москвой. Он был сыном великого московского князя Василия III и княгини Елены Глинской. Отец умер в 1534 году и власть перешла к матери, но через 4 года скончалась и Елена. Так как Иван еще был мал, власть получили бояре. Ему пришлось расти в жесткой среде, где постоянно шла борьба за власть в стране и происходили перевороты. Это в итоге построило у будущего Царя беспощадный характер.

Иван любил заниматься саморазвитием. Он читал большое количество литературы и любил узнавать много нового. Это сделало его одним из самых грамотных князей на тот период времени.

Реформы и начало правления

После достижения совершеннолетия (в 1545 году) Иван IV пришел к власти. И его желанием было венчаться на царство. Это сильно укрепило его единоличную власть и подняло статус Руси в глазах европейских держав. В дальнейшем Иван Грозный принялся за проведение глобальных реформ.

Земская реформа. После нее в стране полностью перестали привозить правительственных наместников и начали ставить на эти места местных жителей. Они лучше справлялись с работой, что улучшило функционирование судебной системы.

Денежная реформа. Она стартовала еще при Елене Глинской, но была доведена до конца при ее сыне. По ее итогу государство могло собирать торговые пошлины, а Московский рубль становится главной валютой в Руси.

Военная реформа. Иван IV серьезно занялся улучшением армии страны. Важнейшей частью стало ополчение, состоявшее из дворян. Также сильно помогло в укреплении армии появление стрелецкого войска. Они увеличивали численность и повышали военный уровень солдат. Казачество начали использовать для охраны государственных границ.

Благодаря прошедшим при Иване Грозном реформам, Русь улучшила положение на мировой арене и укрепила внутреннюю систему управления страной.

На начальном этапе своего правления проходило много успешных военных походов. Царь ставил завоевание новых земель в приоритетные цели. За это время Русь присоединила к себе такие города, как Казань и Астрахань, а спустя время и некоторую часть от сибирской земли. Но потом Русь потерпела тяжелое поражение по итогу войны с Великим княжеством Литовским, из-за чего лишилась части русских земель. После этого Иван IV прекратил отношения с Избранной радой и понял, что дальнейшее развитие страны возможно только при его единоличной власти. Это увеличило количество казней и репрессий.

Опричнина

В 1565 году Иван Грозный устанавливает новую систему управления. По итогу Русь поделили на опричнину и земщину. Опричники полностью подчинялись Царю и не могли иметь дела с земскими, которые отдавали большую часть своих доходов правителю. Они могли совершать любую противозаконную деятельность, если Иван IV их попросит, такую как убийства, грабежи и казни.

Но после того, как на страну напал крымский хан Девлет-Гирей в 1571 году, опричники показали свой непрофессионализм и слабость характера. Многие из них были слишком избалованы Царем, и они просто решили не участвовать в этой войне. Иван Грозный сумел собрать лишь один полк, который ничего не смог показать в битве против целой армии. По итогу опричнину полностью отменили.

Итоги правления Ивана IV

К концу царствования экономика Руси была в плохом состоянии. Не смотря на успешные реформы в начале правления, грубые ошибки в дальнейшем сильно ухудшили положение дел в стране. Громкое поражение в Ливонской войне, на которую Иван Грозный делал большую ставку, серьезно ударило по его психическому состоянию. После своей смерти к власти пришел его слабоумный сын Федор. Преемник не мог грамотно управлять страной и фактически это делал боярин Борис Годунов.

Читайте также: