Доклад о состоянии земель янао

Обновлено: 25.06.2024

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Наиболее значимые экологические проблемы ЯНАО

Ямало-Ненецкий автономный округ относится к числу наиболее обеспеченных энергетическими ресурсами регионов Российской Федерации. С конца 80-х годов Ямало-Ненецкий автономный округ является одним из основных в мире добывающих регионов природного газа, на его долю приходится более 90 % добываемого газа, 12 % нефти и газоконденсата в Российской Федерации.

Ямало-Ненецкий автономный округ обладает мощным нереализованным нефтегазовым потенциалом.

Суммарные извлекаемые ресурсы Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённые Межведомственной комиссией в 1993 г. составляют:

Нефти – 8237 млн. тонн;

Конденсата – 5117 млн. тонн;

Газа – 92842 млрд. м 3 .

К настоящему времени на территории округа открыто 199 месторождений углеводородного сырья, из них 140 нефтяных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных, 59 газовых и газоконденсатных.

В разработке находится 43 месторождения, 12 месторождений подготовлено к освоению. По состоянию на 01.01. 1999 г. из недр округа добыто:

Нефти - 400,3 млн. тонн:

Конденсата – 58,7 млн. тонн;

Газа – 8517,4 млрд. м 3 .

Практически весь объём добычи нефти и газа в округе сосредоточен в Надым-Пур-Тазовском междуречье. Экономически обоснованные запасы разрабатываемых и вводимых в разработку месторождений позволяют сохранить до 2019 года достигнутый уровень добычи газа и нефти.

Ямало-Ненецкий автономный округ является одним из перспективных горнодобывающих регионов России. На Полярном Урале разведаны месторождения железных руд, хромитов, полиметаллов, фосфатов, баритов, золота и других полезных ископаемых. Разрабатываются месторождения строительных материалов. К нерудным полезным ископаемым, встречаемыми на территории округа относятся: кирпичные и керамзитовые глины, строительные и стекольные пески, песчано-гравийные, гравийно-галечниковые смеси, торф, сапропели (сапропелиты).

Новое развитие получают традиционные отрасли: оленеводство, охота, рыболовство. Поголовье оленьих стад является крупнейшим в мире.

Нефтяная и газовая и горнодобывающая промышленность являются не только ведущими отраслями экономики, но также оказывают наиболее негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы Ямало-Ненецкого автономного округа.

К настоящему времени потенциальные ресурсы природного газа использованы только на 3,5 % и по расчёту способны обеспечить полуторакратный рост годовой добычи газа с последующим поддержанием этого уровня в течение 15-20 лет. При этом к 2010 г. будет израсходована только восьмая часть всех ресурсов природного газа округа, а к 2030 г. менее четверти. 70% разведанных запасов округа составляют крупнейшие в мире газовые и газоконденсатные месторождения с благоприятными инженерно-геологическими условиями, но расположенные в северных районах региона.

Интенсивное развитие нефтегазового комплекса (НГК) как основополагающей базы топливной энергетики, нефте- и газо-химической промышленности обусловливает освоение и ввод в действие крупнейших нефтяных и газовых месторождений, широкомасштабное строительство сети сверхмощных нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов, насосных станций, электросиловых установок и других необходимых объектов подземного и наземного базирования.

Специфика объектов НГК в экологическом плане характеризуется рядом особых факторов: значительной линейной протяжённостью магистральных трубопроводных систем; пожаро - и взрывоопасностью транспортируемых по трубопроводам продуктов; высоким уровнем энергонапряжённости сооружаемых объектов.

Воздействие нефтегазового комплекса на природные комплексы прослеживается по ряду направлений:

прямое изъятие ресурсов (нефть, газ, газоконденсат, поверхностные и артезианские воды, нерудные строительные материалы, древесина и др.);

использование ресурсов (водные ресурсы, земельные ресурсы, ресурсы растительного и животного мира, рыбные ресурсы);

поступление загрязнений в окружающую среду (выбросы в атмосферу, сбросы в водоёмы и на рельеф, закачка сточных вод в подземные горизонты, отходы, шум и вибрации, электромагнитное излучение, тепловое и световое загрязнение и др.);

изменение рельефа и ландшафта.

Во время проведения обследования земель Ямало-Ненецкого автономного округа было выявлено, что практически половина кустов скважин нефтедобывающих предприятий загрязнена нефтепродуктами (нефтью). В некоторых случаях загрязнения происходили в результате аварийных ситуаций. Основными причинами аварийных ситуаций является прорыв трубопроводов из-за коррозии, технологические и строительные дефекты, наезд техники на трубопроводы, нарушение технологии ремонта скважин.

Из общего количества аварий на магистральных трубопроводах около 50 % происходят на газопроводах, 45 % - на нефтепроводах, 5 % - на продуктопроводах. Около 95 % всех аварий на внутри- и межпромысловых трубопроводах произошли по причине коррозии.

Наиболее остро ощущается проблема утилизации, переработки и захоронения токсичных отходов. Основные виды отходов, нуждающиеся в утилизации – это буровой шлам и нефтезагрязненный грунт, образующийся в результате аварийных ситуаций при добыче и транспортировке нефтепродуктов. Так, например, по результатам инвентаризации мест захоронения и хранения отходов было выявлено, что на территории Вынгаяхинского, Суторминского, Западно-Суторминского, Умсейского месторождений расположено 23 шламовых амбара, в которых размещается буровой шлам в объеме 47525 м 3 . Данные шламовые амбары подлежат дальнейшей рекультивации.

Территория округа характеризуется огромным скоплением поверхностных и подземных вод, заключенных во множестве крупных и мелких озер, обширных болотных массивах, медленно текущих полноводных реках, обильных грунтовых водах и крупных артезианских бассейнах. Основными водными объектами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа являются: р. Обь с притоками, р. Таз, р. Надым, р. Пур, р. Щучья, р. Полуй и др.

Из всех загрязняющих веществ, поступающих в р. Обь и её притоки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, основное значение имеют нефть, нефтепродукты, фенолы. На нефтепроводах, кустовых площадках и др. объектах нефтедобывающих предприятий ежегодно отмечаются аварийные разливы нефти. Под воздействием нефтяных загрязнений почти полностью потеряла рыбохозяйственное значение река Надым, на грани полной утраты нерестового значения находятся реки Пур, Собь, Ево-Яха и др. Загрязнения растворимыми и эмульгированными нефтепродуктами и другими компонентами антропогенного происхождения охватывают районы Нижней Оби, Обской, Тазовской губ и Байдарацкой губы Карского моря, что сопровождается перестройкой биоценозов всего бассейна. Изменение экологических параметров среды привело к сокращению воспроизводства биологической продукции на всех уровнях трофической цепи, что напрямую вызывает сокращение запасов и уловов промысловых видов рыб. Процессы загрязнения могут протекать постепенно, как результат небольших утечек, так и могут возникать внезапно, вследствие аварий при разрывах трубопроводов. Строительство, эксплуатация и аварийные ситуации на нефтепромыслах являются причинами деградации водоохранных зон рек округа. Воздействие нефтепромыслов на речной бассейн отличается комплексностью, имеет залповый характер, отличается высокой поражающей способностью.

Большинство крупнейших потребителей нефтегазового комплекса обеспечено разведанными запасами подземных вод. В основном, все разведанные месторождения находятся в эксплуатации. В течение последних лет наблюдается увеличение добычи и использования подземных вод на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Объекты предприятий нефтегазового комплекса вносят основной вклад в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Наиболее опасными предприятиями являются:

“ Тюментрансгаз” – 29 % от выбросов стационарных источников;

УГПУ ПО “Уренгойгазпром” - 13 %;

НГДУ ПО “Уренгойгазпром” – 5,7 %;

Указанные обстоятельства выдвигают экологические проблемы нефтегазового комплекса в ряд важнейших, требующих глубокого и всестороннего изучения.

Проблема экологически безопасного обустройства и освоения нефтегазоносных месторождений в районах со сложными инженерно-геологическими и природно-климатическими условиями является исключительно актуальной проблемой не только регионального, но и общегосударственного масштаба.

Нефтегазовый комплекс, расположенный на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, относится к сфере хозяйственной деятельности, обладающей высокой степенью экологической опасности, как в региональном, так и в государственном масштабе. В этом смысле антропогенные факторы, формирующиеся в процессе сооружения и эксплуатации нефтегазовых объектов, в настоящее время становятся определяющими не только с точки зрения экологической обстановки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, но и в отношении реальной народнохозяйственной значимости комплекса в целом.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

по Ямало-Ненецкому автономному округу

ДОКЛАД

о состоянии и использовании земель

в Ямало-Ненецком автономном округе

в 2012 году

г. Салехард 2013 год

Земельный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа

По данным государственного учета земель площадь Ямало-Ненецкого автономного округа на 1 января 2013 года составляет 76925,0 тыс. га.

Ежегодно в структуре земельного фонда округа происходят изменения, связанные с промышленным освоением его территории, традиционной хозяйственной деятельностью коренного населения, упорядочением и установлением границ поселений. Все изменения и преобразования проводятся в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, а также решениями органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2012 году в округе в установленном порядке для государственных и общественных нужд было отведено 9,0 тыс. га земель.

1.1 Распределение земельного фонда по категориям земель

Категории земель формируются из земельных участков определенного целевого назначения, предоставленных путем изъятия и отвода в порядке, установленном Правительством РФ, законами автономного округа и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Распределение земель по категориям (таблица 1.) показывает преобладание в структуре земельного фонда округа земель лесного фонда, на долю которых приходится 41%, а также земель сельскохозяйственного назначения – 39,7%. На земли водного фонда из общей площади округа приходится 10,1%, земли запаса - 6,7%, земли природоохранного назначения – 2%. Земли населенных пунктов и земли промышленности составляют соответственно 0,3% и 0,2%.

Категорию земель сельскохозяйственного назначения составляют земли, используемые предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельхозпродукции, кроме земель, предоставленных из других категорий (населенных пунктов, лесного фонда), а также земли фонда перераспределения.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Ямало-Ненецком автономном округе на 1 января 2013 года составляет 30547.2 тыс. га, из них 160,7 тыс. га - фонд перераспределения земель.

На основании приказов департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченного органа субъекта РФ из земель сельскохозяйственного назначения переведено в земли промышленности 7,0 тыс. га. Из них переведено под застройку 4,3 тыс. га, под строительство железных дорог и автодорог 0,9 тыс. га, под строительство объектов, отнесенных к нарушенным землям 1,8 тыс.га.

Таблица 1. Характеристика земельного фонда Ямало-Ненецкого автономного

Площадь территории - 769,3 тыс. км 2 . Численность населения - 538,5 тыс. человек, из них сельское население составляет 87,1 тыс. человек (на 01.01.2018). Плотность населения - 0,7 чел./1 км 2 . Валовый региональный продукт - 1 963 870,5 млн руб. (по состоянию на 2016 г.).

Атмосферный воздух

Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводился в 1 городе на 1 станции наблюдения. В 2017 г. общий объем выбросов загрязняющих веществ составил 870,1 тыс. т, что на 4,2% больше, чем в 2016 г. По сравнению с 2010 г. наблюдается сокращение выбросов от стационарных источников на 11,3% и незначительное увеличение выбросов от автомобильного транспорта на 0,4%.

В структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников прослеживается значительное уменьшение выбросов твердых веществ на 47,8% и выбросов СО на 25,7%. Увеличились выбросы диоксида серы на 23,8%, оксидов азота - на 30,9 %, ЛОС - на 23,6%.

| Выбросы, тыс. т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

| Всего | 885,9 | 834,3 | 980,0 | 750,8 | 580,2 | 632,2 | 749,3 | 786,2 |

| твердые | 41,2 | 34,7 | 43,2 | 20,8 | 15,5 | 16,8 | 23,5 | 21,5 |

| СО | 440,7 | 403,7 | 418,5 | 296,3 | 244,3 | 234,2 | 336,6 | 327,4 |

| SO2 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 6,6 | 2,6 |

| NOx | 72,8 | 79,1 | 81,5 | 85,2 | 73,9 | 74,2 | 81,1 | 95,3 |

| ЛОС | 52,6 | 32,6 | 82,5 | 70,4 | 69,0 | 74,6 | 76,3 | 64,9 |

Водные ресурсы

Среднее многолетнее значение водных ресурсов в округе составляет 581,3 км 3 /год, ресурсы речного стока в 2017 г. были на уровне 657,1 км 3 /год, отклонение от среднего многолетнего значения составило 13,0%. Забор пресной воды в 2017 г. составил 210,36 млн м 3 .

| Год | Забор воды | Использование пресной воды | Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение | |

| из подземных источников | из поверхностных источников | |||

| 2010 | 215,55 | 23,48 | 232,68 | 74,35 |

| 2011 | 205,78 | 19,80 | 218,82 | 78,70 |

| 2012 | 214,07 | 18,07 | 221,39 | 105,70 |

| 2013 | 216,58 | 19,26 | 223,96 | 335,72 |

| 2014 | 207,39 | 20,96 | 216,47 | 320,87 |

| 2015 | 218,07 | 16,49 | 222,32 | 309,18 |

| 2016 | 199,72 | 22,28 | 211,64 | 326,15 |

| 2017 | 184,35 | 26,01 | 200,69 | 296,24 |

Общее использование свежей воды в 2017 г. составило 201,88 млн м 3 .

По левой оси - потребление воды (млн м 3 ); по правой оси - бытовое водопотребление на душу населения (м 3 /год на чел.).

Показатель водоотведения сократился с 2010 г. на 19,3%.

Биологическое разнообразие

Растительный и животный мир

Растительный мир насчитывает более 600 видов цветковых растений, животный мир включает 40 видов млекопитающих, 245 видов птиц, около 80 видов круглоротых и рыб. Взято под охрану не более 9,7% видов сосудистых растений, около 10% видов млекопитающих, 7,8% видов птиц, 4,9% видов рыб, не более 7% видов грибов.

| Наименование | Кол-во,ед. |

| Млекопитающие | 4 |

| Птицы | 19 |

| Рыбы | 4 |

| Пресмыкающиеся | 2 |

| Земноводные | 4 |

| Беспозвоночные | 23 |

| Сосудистые растения | 61 |

| Прочие | 22 |

| Итого: | 139 |

|---|---|

| Из них: Вероятно исчезнувшие | 0 |

| Находящиеся под угрозой исчезновения | 6 |

| Сокращающиеся в численности | 12 |

| Редкие | 97 |

| Неопределенные по статусу | 22 |

| Восстанавливаемые и восстанавливающиеся | 2 |

Лесные ресурсы

Земли лесного фонда в 2017 г. занимали 31 685,5 тыс. га (41,2% площади автономного округа), из них покрыты лесной растительностью 15 495,4 тыс. га. Площадь защитных лесов - 12 840,6 тыс. га. Лесистость по всем землям - 20,8%. Преобладают спелые и перестойные леса (702,16 млн м 3 ), по породному составу - хвойные (966,39 млн м 3 ).

Особо охраняемые природные территории

Площадь ООПТ регионального и местного значения в округе составила 7 379,021 тыс. га.

Отходы

В 2017 г. было образовано 0,715 млн т или в 1,9 раза больше, чем в 2010 г. Количество утилизированных отходов увеличилось почти в 7 раз по сравнению с 2010 г.

| Год | Показатель | |||

| образование | утилизация | хранение | захоронение | |

| 2010 | 0,387 | 0,062 | 0,343 | 0,682 |

| 2011 | 0,007 | 0,003 | 0,003 | 0 |

| 2012 | 0,670 | 0,046 | 0,016 | 0,217 |

| 2013 | 0,643 | 0,052 | 0,135 | 0,236 |

| 2014 | 0,652 | 0,115 | 0,019 | 0,155 |

| 2015 | 0,636 | 0,155 | 0,009 | 0,115 |

| 2016 | 0,922 | 0,246 | 0,007 | 0,170 |

| 2017 | 0,715 | 0,433 | 0 | 0,121 |

В 2017 г. твердых коммунальных отходов было вывезено на 28,8%, больше, чем в 2010 г. Вывоз ТКО на предприятия по переработке отходов составил 163,7 тыс. м 3 , что в 4,5 раза больше, чем в 2013 г. (до этого не осуществлялся), но меньше, чем в 2016 г.

Затраты на охрану окружающей среды

В 2017 г. в охрану окружающей среды было инвестировано 17 344 944 тыс. руб. Наибольшее количество инвестиций было направлено на охрану атмосферного воздуха - 86,1%. Текущие природоохранные затраты в 2017 г. составили 6 153 858 тыс. руб. Большая часть текущих затрат на охрану окружающей среды пошла на сбор и очистку сточных вод - 55%.

Почвенно-растительный покров территории отличают две основные особенности - классически выраженная зональность и высокая степень гидроморфизма. На Крайнем Севере распространены тундровые, арктические, глеевые и торфяно-болотные почвы. Подзолистые почвы находятся в приречных районах, где хороший сток избыточной влаги.

Для формирования полноценной почвы, особенно в суровых условиях севера, нужны многие сотни лет. Поэтому почвенный покров здесь требует особо бережного к себе отношения.

Растения Севера хорошо приспособлены к жизни в таких нелегких условиях. На севере полуострова произрастают кустарничково-травяно-лишайниково-моховые арктические тундры, в центральной части — кустарничково-моховые северные тундры, на юге — ерниковые мохово-лишайниковые, южные тундры. Но привычные нам сельскохозяйственные культуры приживаются здесь с трудом. Попытки освоения почв округа предпринимались еще три века назад. Все очаги земледелия были сосредоточены в долине Оби, на ее песчаных террасах. В прошлом веке велись серьезные опытные работы по выращиванию зерновых культур, картофеля, овощей. Традиции северного земледелия развиваются Ямальской опытной станцией, где получают высокие устойчивые урожаи ячменя, овса, картофеля, овощей, многолетних трав, разрабатывают агротехнические приемы их выращивания с учетом местных климатических условий. В обозримом будущем земледелие в округе останется очаговым и будет обеспечивать сочными кормами природное животноводство. А зерно, овощи, фрукты выгоднее завозить с юга.

Гораздо более важным и перспективным направлением сельского хозяйственных исследований сегодня является создание агротехнологий биологической рекультивации нарушенных земельных угодий. Если сохранятся нынешние темпы промышленного освоения Ямала и Гыдана, то в ближайшем будущем площадь нарушенных земельных угодий составит сотни тысяч гектаров. Чтобы восстановить эти земли уже сегодня, нужно создать специализированные хозяйства, оснащенные сельскохозяйственной техникой и кадрами.

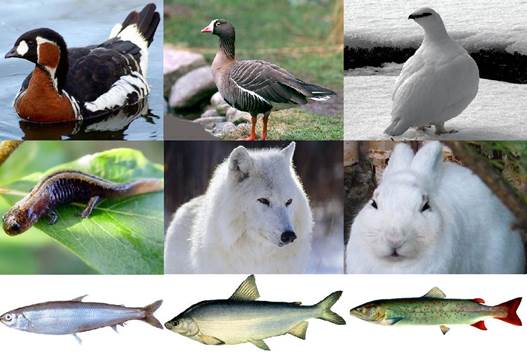

Животный мир описываемой территории довольно разнообразен. В составе фауны Ямало-Ненецкого округа насчитывается около 300 видов позвоночных животных, из них 40 видов млекопитающих, до 200 видов птиц, 40 видов рыб, 3 вида амфибий и один рептилий. Наиболее разнообразен видовой состав животных лесотундры.

В северных районах тундры обитают белый песец, дикий северный олень, полярный волк, росомаха, заяц, горностай, ласка и ряд мышевидных -лемминги, полевки, землеройка. Обского лемминга в большом количестве можно встретить только на севере, а копытный лемминг обитает в средней части округа и на Полярном Урале. На юге таежной зоны встречаются: соболь, колонок, белка, бурундук, которые не заходят в арктическую тундру. На островах и побережье Карского моря встречается белый медведь. В прибрежных водах моря из китовидных водится белуха, а из ластоногих - нерпа, гренландский тюлень, морской заяц, морж.

Большинство представителей фауны пернатых, около 90 видов, - мелкие воробьиные. Довольно много куликов - 37 видов. Для многих охотников будет неожиданностью узнать, что только уток в списке ЯНАО 23 вида, гнездится 18 видов. В летний период в тундре обитает более 75 видов птиц (белая сова, тундровая и белая куропатка, пуночка, поморники, кулики, утки, лебеди, казарки, гуси). Большинство птиц - перелетные, среди них преобладают водоплавающие.

Рисунок 6. Дикие животные Ямала

Обилие болот и влажный воздух создают благоприятные условия для размножения насекомых, особенно двукрылых (комары, мокрицы, мошки,слепни), а также для таких насекомых как майский жук, сосновая совка, сосновый сибирский и непарный шелкопряды, рыжие муравьи и др. Обилие кровососущих затрудняет хозяйственную деятельность в теплый сезон года.

ГОСТ

География и рельеф

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) находится на Крайнем Севере Западно-Сибирской равнины.

Территория округа включает три больших полуострова: Ямал, Гыданский, Тазовский и группу островов на шельфе Карского моря.

Общая площадь территории округа составляет 750,3 тыс. кв. км, более половины территории Тюменской области.

Ямало-Ненецкий АО граничит с:

- Ненецким АО (Архангельская область) и Республикой Коми (на западе);

- Красноярским краем (на востоке);

- Ханты-Мансийским АО (на юге).

На севере округ омывается водами Карского моря.

По водоразделу Полярного Урала пролегает граница между Европой и Азией.

Рельеф ЯНАО представлен низменностями, возвышенностями, увалами и грядами.

Рисунок 1. Ландшафт Ямало-Ненецкого АО. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

В центральной части округа расположены Пурвская, Надымская, Тазовская низменности. На Гыданском полуострове находятся меньшие по размеру Мессояхская, Пяку-Толькинская и Таманская низменности. На полуостровах Явай, Ямал, Гыданский сформировались Северо-Гыданская низменности и Ямальская низменности. В долине нижней Оби находится Нижне-Обская низменность.

На территории округа расположены следующие возвышенности: Нижнеенисейская, Пур-Тазовская, Ненецкая, Полуйская, Мужинский Урал, Таманская, Хетская, Среднетазовская, Верхнетазовская, Сибирские Увалы и др. Высоты варьируют от 80-90 м до 290 м.

По водоразделу Уральских гор проходит граница округа в западной части, по хребту Пай-Хой - в северо-западной части.

Протяженность Полярного Урала составляет 400-450 км. Вдоль его восточного склона сформировались хребты Харбейхой, Малый Урал, Марункев и др. Самая высокая вершина Полярного Урала - г. Пай-Ер (1472 м).

Климатические условия

ЯНАО находится в арктическом, субарктическом и умеренном климатических поясах. Климат округа отличают продолжительная и суровая зима, прохладное и короткое лето. Холодный период длится до восьми месяцев.

Готовые работы на аналогичную тему

На формирование климата ЯНАО большое влияние оказывают географическое расположение, большое удаление от теплых водных и воздушных потоков, пологий равнинный рельеф и наличие на западе Уральских гор.

Среднегодовая температура воздуха составляет -10º С. Минимальные температуры опускаются до -59 градусов.

Среднегодовое количество осадков составляет от 300 мм до 450 мм.

На территории округа часты метели (до 100 дней в году), преобладают южное и юго- западное направления ветра. Характерны туманы, особенно в северо- западной части полуострова Ямала.

Особенностью ЯНАО является полярное сияние. Чаще всего полярные сияния возникают весной и осенью.

Природные ресурсы

Водные ресурсы. На территории округа порядка 50 тысяч рек. Крупнейшая река Обь впадает в залив Каспийского моря. Крупными и судоходными являются следующие реки: Таз, Пур, Надым, Собь, Щучья, Мессояха и др. В округе более 300 тысяч озер. Крупнейшие из них: Пякуто, Ворчаты, Нейто, Ярато, Щучье, Нембуто, Часельское, Чертовы озера, Сеймуто. В недрах присутствуют огромные запасы пресных и минеральных вод, есть термальные источники.

Полезные ископаемые:

- нефть и природный газ (Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, Медвежье, Заполярное, Ямбургское, Сугмутское, Русановское и Ленинградское газовые месторождения и др.);

- бурый уголь (Сосьвинско-Салехардский угленосный бассейн);

- железные руды (Новое, Юнь-Яга, Дорожное, Овальное, Отдельное, Новогоднее месторождения);

- хром (месторождения Приуральского и Шурышкарского районов);

- свинец и цинк (месторождения Надежное, Саурейское и Нижнеталотинское);

- медь (Брусничное, Предгорное, Лекын-Тальбейское, Тышорское месторождения);

- молибден (Харбейское и Лекын-Тальбейское месторождения);

- ниобий и тантал (Тайкеуское месторождение);

- золото и серебро (Карьерное и Новогоднее-Монто, Брусничное, Дальнее, Лекын-Тальбейское, Предгорное месторождения);

- фосфориты (Софроновское месторождение);

- рубины, хромвезувиан, нефриты, сапфиры, уваровиты, родонит, яшмы, эклогиты, тулиты и др.

Месторождения минеральных строительных материалов представлены следующими видами сырья: песчано-гравийная смесь, стекольные пески, строительные пески, глинистое сырье, опалиты, облицовочный и строительный камень.

Растительный и животный мир

На территории ЯНАО, на равнине сформировались растительные зоны тундры и тайги. В горах Урала присутствует высотная поясность.

Растительность тундры представлена лишайниками, мхами, многолетними травами, стелящимися и низкорослыми кустарниками. Выделяют следующие типы тундр:

- арктические тундры – полярная, копеечная, ползучая ива кустарниковой формы, лишайники, мхи, травы (осоки, камнеломки, злаки, ожики); на крутых склонах гор произрастают осока, разнотравье (хвощ полевой, лютик северный, горечавка легочная, незабудка арктическая и др.;

- субарктические тундры - карликовая береза, мохнатая, филиколистная и сизая ива, багульник болотный, кипрей болотный, иван-чай и др.;

- моховые и мохово-лишайниковые тундры - зеленые и сфагновые мхи, лишайники, различные травы (пушица, осока, ожика), злаки (мятлик, арктагростис, лирохвост), зубровка, камнеломка и др.; кустарники - полярная и монетная ива, куропаточная трава, брусника, голубика.

- кустарниковые тундры – ивы, ерник, багульник стелящийся, багульник болотный, голубика, андромеда, брусника, клюква;

- лесотундра - лиственница сибирская, береза пушистая, ель сибирская; подлесок состоит из багульника, карликовой березы, голубики, водяники, осоки и пушицы; более половины площадей занимают зеленые мхи, большие территории заняты азональной растительностью.

Горные склоны покрыты лишайниками и мхами. В расщелинах выживают травы. В юго-восточной части Полярного Урала произрастают березово-еловые редколесья с лиственницей, кедром, пихтой и березовым редколесьем.

На побережье округа обитают белые медведи и морские млекопитающие: морской заяц, кольчатая нерпа, гренландский тюлень, финвал, полярный кит, белуха.

Видовое разнообразие рыб побережья невелико: камбала, навага, корюшка, бычки, сайка.

Орнитофауна представлена такими представителями, как: люрики, чистики, кайры, топорики, серебристая чайка, бургомистр, гаги, казарки, морянки и др.

В тундре обитают северные олени, грызуны (лемминги, полевки), песцы, волки, зайцы, лисы, горностаи, росомахи и др. Много птиц: гагары, гаги, шилохвосты, турпаны, чирки-свистунки, крохали, казарки, кулики, поморники, полярная крачка и др.

В реках и озерах обитают омуль, ряпушка, чир, пелядь, сибирский сиг, муксун, хариус, гольян, язь, сибирский осетр, голец, нельма, налим.

Животные лесотундры представлены сочетанием тундровых и лесных видов: полевки, ондатры, бурундуки, песцы, лисицы, росомахи, волки, горностай.

В тайге распространены: полевка, лесная мышовка, лесной лемминг, ондатра, белка, бурундук, летяга, лось, соболь, ласка, лесная куница, горностай, рысь, росомаха, бурый медведь, волк и выдра.

Читайте также: