Доклад на тему поведение стекла в условиях пожара

Обновлено: 17.06.2024

1. Достоинства и недостатки полимерных строительных материалов (пластмасс) по сравнению с древесиной по свойствам, применению в строительстве, поведению в условиях пожара

Научно-технический прогресс в технике и, в частности, в строительстве в настоящее время немыслим без применения полимерных материалов и пластмасс на основе синтетических смол. Во многих случаях они служат эффективными заменителями традиционных материалов: бетона, металла, древесины. Применение пластмасс в строительстве дает большой экономический эффект благодаря их ценным физико-механическим свойствам.

Полимеры — соединения с высокой молекулярной массой, молекулы которых состоят из большого числа регулярно или нерегулярно повторяющихся звеньев одного или нескольких типов. Полимерное вещество образуется путем последовательного присоединения молекул низкомолекулярного вещества (мономера) к активному центру, находящемуся на конце растущей цепи. Этот процесс происходит под воздействием различных факторов: высокого давления, повышенной температуры, облучения, катализации и т. п. Полимеры могут быть природными и синтетическими.

Примером природного полимера является целлюлоза, получаемая из молекул глюкозы при отщеплении от них двух атомов водорода и одного атома кислорода (т. е. воды) и соединения их в гибкую цепь. Целлюлоза является основой древесного вещества всех пород деревьев. Таким образом, древесина является полимерным материалом, производимым самой природой. Кроме того, природными полимерами являются натуральный каучук, белки и природные смолы. Все остальные виды полимерных материалов относятся к синтетическим, получаемым при промышленной переработке сырья. К ним относятся полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, поливинилацетат, полиметилметакрилат, а также смолы: фенолоформальдегианые, карбамидные, полиэфирные, эпоксидные, полиамидные, уретановые и др.

Полимер в сочетании с наполнителем составляет пластик (пластмассу).

Положительные свойства: легкость, водостойкость и атмосферостойкость, не требующие дополнительной пароизоляции; биостойкость, являющаяся особенно ценным свойством (только отдельные древесные пластики могут подвергаться биологическому разрушению, однако и эта опасность исключается введением антисептиков при их изготовлении); стойкость к химической агрессии; повышенные электроизоляционные свойства, немагнитность; возможность создания материалов с различной расцветкой; достаточная поверхностная твердость и др. Производственные преимущества: простота формования изделий, благодаря чему имеются широкие возможности создания разнообразных пространственных архитектурных форм; легкость обработки простейшими инструментами; клеящая способность и свариваемость; высокая заводская готовность строительных элементов, что облегчает монтаж их на стройплощадке.

Отрицательные свойства: горючесть большинства пластмасс; низкая теплостойкость пластмасс на основе термопластичных смол; ползучесть и чувствительность к действию знакопеременных нагрузок; старение. Основной производственный недостаток — токсичность некоторых синтетических смол.

Влажность древесины. Влага содержится в древесине в свободном состоянии и в гигроскопическом, коллоидно связанном состоянии. Молекула целлюлозы химически связана с молекулами воды. Все строительные породы леса могут содержать до 30% гигроскопической влаги, что называется точкой насыщения волокон. Это соответствует полной насыщенности влагой клеточных оболочек при отсутствии свободной влаги в полостях клеток. любые определения физико-механических свойств древесины должны сопровождаться одновременным определением ее влажности. Конструкции, защищенные от увлажнения, должны изготовляться из воздушно-сухого материала, что обеспечивает их стабильность, т. е. устраняет опасность усушки, коробления и растрескивания после возведения, опасность загнивания.

Влажность пластмасс. Большинство чистых полимерных веществ (кроме мочевиноформальдегидных смол), применяемых в качестве связующего при изготовлении конструкционных и теплоизоляционных пластмасс, практически не поглощают воды. Эти материалы после длительного пребывания их в воде существенно не изменяют своих свойств.

Однако наполненные (армированные) пластмассы при увлажнении изменяют свойства в худшую сторону, что связано с их структурой и природой наполнителей. Наиболее часто для производства стекловолокна используется бесщелочное алюмоборосиликатное стекло (основной компонент — кремнезем Si02). Благодаря содержанию в стекле глинозема А1203 улучшаются его текстильные свойства и повышается его атмосферостойкость. Снижение физико-механических свойств бесщелочного стекловолокна при увлажнении носит обратимый характер, при высыхании волокна их свойства восстанавливаются. При адсорбции влаги в микропромежутки между волокнами и связующим уменьшается адгезия между ними, в результате чего понижается механическая прочность стеклопластика. Кроме того, происходит механическое разрушение нитей — их вымывание и химическая деструкция — растворение компонентов стекла. Для предотвращения понижения прочности стеклопластиков прибегают к специальной обработке волокон гидрофобными эмульсиями. Это, с одной стороны, предотвращает проникновение влаги внутрь материала, с другой, придает этому процессу обратимый характер. Наибольшее влияние влаги и влажности наблюдается для стеклопластиков на основе полиэфирных смол, затем эпоксидных, меньше — для стеклопластиков на основе кремнийорганических и фенолоформальдегидных смол.

Плотность древесины. Плотность р12 древесины, измеряемая при стандартной влажности 12%, характеризует содержание древесного вещества в единице объема и является косвенным показателем прочности древесины. Плотность р12 и прочность находятся в прямой зависимости от содержания поздней древесины в годовых слоях. Последний признак является удобным средством для определения прочности древесины в полевых условиях.

Для древесины сосны содержание поздней древесины 20. 25% — хороший показатель ее механических свойств. Плотность древесного вещества всех пород — около 1,5. Сравнив ее с плотностью различных пород, видим, что на долю пустот в древесине приходится от V2 до 3 /i ее объема.

Плотность пластмасс. Плотность пластмасс, состоящих из ненаполненного полимерного вещества, равна плотности полимера. К таким пластмассам относятся органическое стекло (1,2 г/см 3 ), винипласт (1,4 г/см 3 ). Плотность стеклопластиков в значительной мере определяется видом связующего и процентным содержанием стекловолокна и изменяется от 1,4 г/см 3 (полиэфирные стеклопластики е 25% армированием) до 1,9 г/см 3 (СВАМ), от чего существенно зависят прочностные свойства стеклопластиков.

К положительным свойствам древесины, пластмасс и материалов на их основе относится малая теплопроводность, зависящая от степени пористости материала.

Смолы и материалы на их основе в плотном состоянии (при плотности 0,9. 1,9 г/см 3 ) имеют коэффициент теплопроводности в зависимости от вида наполнителя в пределах 0,18. 76 Вт/(м*К). Вспененные пластмассы являются эффективными теплоизоляторами с коэффициентом теплопроводности 0,035. 0,06 Вт/(м*К).

Коэффициент линейного расширения древесины вдоль волокон для хвойных пород составляет от 3,6 до 5,4 • Ю" -6 , поперек волокон — от 34 до 64-10“ 6 , т. е. на порядок выше. Влияние большого теплового расширения волокон компенсируется устройством усушечных щелей между элементами.

Значительно большие значения имеют коэффициенты линейного расширения полимерных синтетических материалов. В отдельных случаях они достигают 100 -10 6 . Тепловые деформации конструкционных пластмасс должны учитываться при конструировании введением деформационных швов или эластичных компенсаторов с соответствующим их расчетом.

Общим недостатком древесины и пластмасс является слабая теплостойкость, связанная с их органической природой. Большинство конструкционных пластмасс работает удовлетворительно лишь до +60° С. Древесину можно применять в строительных конструкциях, если установившаяся температура не превышает +50° С. Отрицательные границы температуры для древесины и пластмасс не нормированы. Следует иметь в виду, что при значительных отрицательных температурах многие пластмассы становятся хрупкими. Хрупкость приобретает также влажная древесина.

Древесина и большинство конструкционных пластиков — материалы ярко выраженной анизотропией, т е. обладают разными механическими свойствами в разных направлениях. Анизотропия обусловлена структурой, строением и составом материалов.

В материалах, состоящих из компонентов с различными упругими свойствами, происходит перераспределение внутренних напряжений между составными частями материала. В результате напряженное состояние и деформации элементов конструкций во времени изменяются.

Явления, происходящие в твердых телах при длительном действии в них внутренних напряжений, изучает раздел механики, называемый реологией.

Сложность структур древесины и пластмасс и особенности работы под нагрузкой их вязкого компонента вызывают нарастание деформаций при постоянной нагрузке, происходящее в течение долгого времени. Такое явление называется ползучестью . Оно характерно для конструкций из древесины и пластмасс и должно учитываться при проектировании (например, приданием строительного подъема балочным конструкциям покрытия).

Следует различать мгновенные деформации и соответствующее им напряженное состояние и вязкие деформации (деформации последействия) с соответствующим напряженным состоянием.

Недостатком полимеров является их неограниченная ползучесть. Поэтому стремятся комбинировать полимер с упругим волокнистым наполнителем так, чтобы обеспечить совместность их работы под нагрузкой во всем объеме материала. Этим избегают неограниченной ползучести пластмасс, сохраняя в то же время достаточную пластичность.

В дереве сама природа позаботилась об этом, создав композиционный материал, в котором сочетаются вязкий компонент — лигнин и кристаллический наполнитель — мицеллы.

раза с увеличением модуля упругости на 25. 30%.

Элементы из оргстекла во влажной среде теряют прочность при растяжении на 20, при изгибе — на 10, при сжатии и срезе — на 25%..

Вл ияние температуры. Прочность древесины при повышении температуры уменьшается, при понижении — увеличивается. Замораживание вызывает дальнейшее увеличение прочности древесины. Для влажной древесины влияние температуры сильнее, чем для сухой. Значительное повышение температуры при высокой влажности вызывает пластификацию древесины, что используется при гнутье деревянных элементов (не надо путать с изготовлением гнутоклееных дощатых элементов). При замораживании влажной древесины увеличивается хрупкость и опасность ее раскалывания (при забивке гвоздей, скоб и механической обработке), что следует иметь в виду при производстве работ в зимнее время. При повышении температуры модуль упругости древесины уменьшается и деформации элементов и конструкций увеличиваются.

Резко реагируют на повышенные температуры пластмассы, что объясняется деструктивными изменениями в их структуре. Эксплуатация конструкций из полиэфирных стеклопластиков допускается до +40° С. Более термостойки фенолоформальдегидные и эпоксидные стеклопластики, которые могут применяться в конструкциях до эксплуатационных температур 4-80° С.

2. Поведение известняка и гранита в условиях пожара

Характер поведения каменных материалов в условиях пожара в принципе одинаков для всех материалов, отличаются лишь количественные показатели. Специфические особенности обусловлены действием лишь внутренних факторов, присущих анализируемому материалу.

Мономинеральные горные породы (гипс, известняк, мрамор и др.) при нагреве ведут себя более спокойно, чем полиминеральные. Они претерпевают в начале свободное тепловое расширение, освобождаясь от физически связанной влаги в порах материала. Это не приводит, как правило, к снижению прочности и даже может наблюдаться ее рост при спокойном удалении свободной влаги. Затем в результате действия химических процессов дегидратации (если материал содержит химически связанную влагу) и диссоциации материал претерпевает постепенное разрушение (снижение прочности практически до нуля).

Полиминеральные горные породы ведут себя в основном аналогично мономинеральным, за исключением того, что при нагреве возникают значительные напряжения, обусловленные различными величинами коэффициентов теплового расширения у компонентов, входящих в состав горной породы. Это приводит к разрушению (снижению прочности) материала.

Проиллюстрируем особенности поведения мономинеральных и по- лиминеральных горных пород при нагреве на примере двух материалов: известняка и гранита.

Известняк — мономинеральная горная порода, состоящая из минерала кальцита СаС03. Нагревание кальцита до 600 °С не вызывает значительных изменений минерала, а сопровождается лишь его равномерным расширением. Выше 600 °С (теоретическая температура 910 %С) начинается диссоциация кальцита, в результате которой образуются углекислый газ (до 44% по массе от исходного материала) и рыхлый низкопрочный оксид кальция, что вызывает необратимое снижение прочности известняка. При испытании материала при нагреве, а также после нагрева и остывания в ненагруженном состоянии. Н.И.Зенковым было установлено, что при нагревании известняка до 600°С происходит увеличение его прочности на 78% в связи с удалением физически связанной (свободной) влаги из микропор материала. Затем прочность снижается: при 800°С она достигает первоначальной, а при 1000°С прочность составляет всего 20% от начальной. Следует иметь в виду, что в процессе охлаждения большинства материалов после высокотемпературного нагрева продолжается изменение (чаще - снижение) прочности. Снижение прочности известняка до первоначальной происходит после нагрева до 700°С с последующим остыванием (в горячем состоянии до 800°С).

Рассмотрим теперь поведение гранита при нагревании. Поскольку гранит — полиминеральная горная порода, состоящая из полевого шпата, кварца и слюды, его поведение в условиях пожара будет во многом определяться поведением этих компонентов. После нагревания гранита до 200°С и последующего остывания наблюдается увеличение прочности на 60%, связанное со снятием внутренних напряжений, возникших в период образования гранита в результате неравномерного охлаждения расплавленной магмы, и разницы величины коэффициентов температурного расширения минералов, составляющих гранит. Кроме того, увеличение прочности в некоторой степени, видимо, также обусловлено удалением свободной влаги из микропор гранита. При температуре выше 200°С начинается постепенное снижение прочности, которое объясняется возникновением новых внутренних напряжений, связанных с различием коэффициентов термического расширения минералов.Уже значительное снижение прочности гранита наступает выше 575°С. При этом в граните невооруженным глазом можно обнаружить образование трещин. Однако суммарная прочность гранита в рассмотренном температурном интервале еще остается высокой: при 630°С предел прочности гранита равен начальному значению. Предел прочности гранитапри при 800 о С составляет всего 35% от первоначального значения. Установлено, что скорость прогрева оказывает влияние на изменение прочности гранита. Так, при быстром (одночасовом) нагреве прочность его начинает снижаться после 200 о С, в то время как после медленного (восьмичасового) - лишь с 350 о С. Таким образом, можно сделать вывод, что известняк является более стойким к нагреванию материалом, чем гранит. Известняк практически полностью сохраняет свою прочность после нагревания до 700 о С, грант - до 630 о С и последующего остывания. Кроме того, известняк претерпевает значительно меньше температурное расширение, чем гранит. Это важно учитывать при оценке поведения искусственных каменных материалов в условиях пожара, в которые гранит и известняк входят в качестве заполнителей, например, бетона. Также следует учитывать, что после прогрева до высоких температур и последующего остывания природных каменных материалов их прочность не восстанавливается.

Образцы древесины, обработанные огнезащитным составом, испытали на установке по определению эффективности огнезащитных составов и веществ для древесины (ГОСТ 16363-98). Результаты испытаний приведены в таблице (m1 –масса образца до испытания, m2 –масса образца после испытания). Выполнить обработку результатов согласно требованиями ГОСТа и сделать вывод об эффективности огнезащиты древесины.

№ образца | m1, г | m2, г | № образца | m1, г | m2, г |

1 | 110,0 | 101,5 | 6 | 113,0 | 102,3 |

2 | 112,1 | 102,0 | 7 | 113,2 | 103,1 |

3 | 109,6 | 100,5 | 8 | 111,1 | 104,2 |

4 | 108,2 | 99,0 | 9 | 110,4 | 100,3 |

5 | 107,3 | 99,4 | 10 | 108,5 | 101,1 |

Образцы древесины перед нанесением средства огнезащиты должны иметь влажность (8±1) %. Перед испытанием обработанные и высушенные образцы древесины взвешивают с погрешностью не более 0,1 г. Перед обработкой образцы выдерживают (кондиционируют) при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 42 % до постоянной массы, что обеспечивает влажность древесины (8±1) %. Затем их со всех сторон обрабатывают испытываемым, покрытием или пропиточным составом согласно техническим требованиям на данный вид огнезащитной обработки.

Определяют потерю массы каждого образца по формуле:

Дествие высоких температур в условиях пожара, разумеется если эти температуры не дотстигают температур разложения и существенного влияния на физико-химические свойства не оказывают. Воздействие высоких температур на плотные керамические изделия практически не оказывают ни какого вредного воздействия

Металлы в строительстве находят широкое применение, одна из способностей всех металлов- способность размягчаться при нагревании и восстанавливать свои физико-механические свойства после охлаждения. Однако это достоинство металлов становится недостатком в том случае, когда тепло воздействует на выполненные из металла конструкции. При пожаре металлические конструкции очень быстро прогреваются, теряют прочность, деформируются и обрушаются.

Аллюминиевые сплавы . Из них изготавливают: уголки, швеллера, двутавры, плоские и волнистые листы, трубы. Недостатками аллюминиевых сплавов являются: высокий коэффицент теплового расширения. Предел прочности в 2 раза снижается при Т о = 235-325 о С. В условиях пожара температура может достич этих значений менее чем за одну минуту.

Бетон . Способность бетона сопротивляться воздействию высоких температур зависит, главным образом, от свойств его заполнителей.

Стекло. Листовое стекло не является надежной зашитой от огня, хотя при пожаре может долгое время оставаться в окнах. Армированное стекло сохраняет свою целостность при пожаре в течение ограниченного времени, но оно задерживает около 50% излучаемой лучевой и тепловой энергии. Полые стеклоблоки используют как несущие стены или перегородки. Стена изстеклоблоков имеет предел огнестойкости 15 минут.

Древесина . Древесина изделия из нее являются горючими. При температуре свыше 100 о С пересыхает, обесцвечивается, деформируется и теряет свою массу. Если температура повышается на каждые 10 о С сверх 100 о С скорость протекания данных процессов удваивается. При нагревании до 150 о С древесина желтеет, возрастает количество выделяющихся летучих веществ. Температура самовоспламенения древесины в пределах 350- 450 о С.

Современные тенденции в области проектирования и строительства объектов народного хозяйства предполагают строительство блокированных зданий, многоэтажных зданий без световых проёмов, если это допускается по условиям технологии и санитарным нормам, строительство зданий повышенной этажности, в том числе и зданий с массовым пребыванием людей. Пожары в подобных зданиях при необеспечённости их противодымной защитой принимают затяжной характер, требуют дополнительного привлечения сил и средств на тушение пожара, а также спасение людей.

Для ограничения распространения продуктов горения по зданию, а следовательно, и создания необходимых условий для тушения возможного пожара и эвакуации людей предусматривают технические решения, комплекс которых представляет собой противодымную защиту здания.

Противодымная защита зданий включает комплекс технических решений, обеспечивающих незадымляемость эвакуационных путей, отдельных помещений и зданий в целом.

Действие высоких температур в условиях пожара, разумеется если эти температуры не достигают температур разложения и существенного влияния на физико-химические свойства не оказывают. Воздействие высоких температур на плотные керамические изделия практически не оказывают никакого вредного воздействия

Металлы в строительстве находят широкое применение, одна из способностей всех металлов - способность размягчаться при нагревании и восстанавливать свои физико-механические свойства после охлаждения. Однако это достоинство металлов становится недостатком в том случае, когда тепло воздействует на выполненные из металла конструкции. При пожаре металлические конструкции очень быстро прогреваются, теряют прочность, деформируются и обрушаются.

Аллюминиевые сплавы . Из них изготавливают: уголки, швеллера, двутавры, плоские и волнистые листы, трубы. Недостатками аллюминиевых сплавов являются: высокий коэффицент теплового расширения. Предел прочности в 2 раза снижается при Т о = 235-325 о С. В условиях пожара температура может достичь этих значений менее чем за одну минуту.

Бетон . Способность бетона сопротивляться воздействию высоких температур зависит, главным образом, от свойств его заполнителей.

Стекло. Листовое стекло не является надежной зашитой от огня, хотя при пожаре может долгое время оставаться в окнах. Армированное стекло сохраняет свою целостность при пожаре в течение ограниченного времени, но оно задерживает около 50% излучаемой лучевой и тепловой энергии. Полые стеклоблоки используют как несущие стены или перегородки. Стена из стеклоблоков имеет предел огнестойкости 15 минут.

Древесина . Древесина изделия из нее являются горючими. При температуре свыше 100 о С пересыхает, обесцвечивается, деформируется и теряет свою массу. Если температура повышается на каждые 10 о С сверх 100 о С скорость протекания данных процессов удваивается. При нагревании до 150 о С древесина желтеет, возрастает количество выделяющихся летучих веществ. Температура самовоспламенения древесины в пределах 350- 450 о С.

Современные тенденции в области проектирования и строительства объектов народного хозяйства предполагают строительство блокированных зданий, многоэтажных зданий без световых проёмов, если это допускается по условиям технологии и санитарным нормам, строительство зданий повышенной этажности, в том числе и зданий с массовым пребыванием людей. Пожары в подобных зданиях при необеспечённости их противодымной защитой принимают затяжной характер, требуют дополнительного привлечения сил и средств на тушение пожара, а также спасение людей.

Для ограничения распространения продуктов горения по зданию, а следовательно, и создания необходимых условий для тушения возможного пожара и эвакуации людей предусматривают технические решения, комплекс которых представляет собой противодымную защиту здания.

1.11. Противодымная защита зданий

Противодымная защита зданий включает комплекс технических решений, обеспечивающих незадымляемость эвакуационных путей, отдельных помещений и зданий в целом.

К объёмно - планировочным относят решения, предусматривающие деление объёмов здания на пожарные отсеки и секции, изоляция путей эвакуации от смежных помещений, изоляция помещений с пожароопасными технологическими процессами и размещение их в плане и по этажам здания.

Конструктивные решения предусматривают применение дымонепроницаемых ограждающих конструкций с достаточным пределом огнестойкости и соответствующей защитой в них дверных и технологических проёмов, отверстий для прокладки коммуникаций, применение специальных конструкций и конструктивных элементов для удаления дыма в желаемом направлении.

Специальные технические решения по противодымной защите здания предусматривают создание систем дымоудаления с механическим или естественным побуждением, а также систем, обеспечивающих избыточное давление воздуха в защищаемых объёмах: лестничных клетках, шахтах лифтов, тамбурах - шлюзах и др.

Главной целью противодымной защиты зданий является создание необходимых условий для эвакуации людей при пожаре.

Функции дымоудаляющих устройств во многих помещениях выполняют оконные проёмы или светоаэрационные фонари. Однако в связи с внедрением в практику строительства бесфонарных зданий появилась необходимость проектировать в них специальные дымоудаляющие устройства: люки , дымовые шахты или дымовые вентиляционные шахты .

Вышеперечисленные виды дымоудаляющих устройств применяются для организации требуемого газообмена при пожарах в помещениях системами естественного дымоудаления. В тех случаях, когда по экономическим или другим соображениям системы естественного дымоудаления применять нецелесообразно, используют системы дымоудаления с механическим побуждением.

В качестве дымоудаляющих устройств в бесфонарных зданиях чаще всего используют шахты дымоудаления . В нормальных условиях их можно применять для вентиляции помещений. Шахты дымоудаления и дымовые шахты должны иметь достаточную огнестойкость, быть просты по устройству и в управлении и безотказны в работе.

Основными путями распространения дыма при пожарах в зданиях повышенной этажности являются лестничные клетки, шахты лифтов и др. вертикальные коммуникации. Продукты горения распространяются в них со скоростью, превышающей 20 м/мин.

Значительная высота зданий связана с увеличением протяжённости путей эвакуации в лестничных клетках и соответственно времени эвакуации. При этом время, необходимое для эвакуации людей, во много раз превышает время задымления здания при возможном пожаре. Поэтому обычные лестничные клетки не могут обеспечивать эвакуацию людей во время пожара.

При применении горючих материалов для отделки коридоров и лифтовых холлов огонь на столько интенсивно распространяется по вертикальным коммуникациям и через неплотности междуэтажных перекрытий, что пожар достигает катастрофических размеров до прибытия пожарных подразделений. Подобные пожары сопровождаются большим материальным ущербом и гибелью людей.

Вышеперечисленные особенности развития пожара и его последствия обусловливают необходимость разработки специальных мер по противодымной защите зданий повышенной этажности . Все требования норм по противодымной защите зданий обычной этажности полностью распространяются на здания повышенной этажности. Дополнительные требования предусматривают применение механических систем дымоудаления из коридоров и создание избыточного давления не менее 20 Па в нижней части лифтовых шахт, нижней части незадымляемых лестничных клеток 2-го типа, тамбурах - шлюзах.

К жилым и общественным зданиям предъявляют также дополнительные требования и по внутренней планировке.

Опыт эксплуатации зданий промышленного назначения показывает, что в отдельных случаях в результате аварий, нарушения режима эксплуатации технологического оборудования или несоблюдения техники безопасности при производстве работ происходят взрывы, сопровождающиеся гибелью людей, разрушением строительных конструкций и технологического оборудования.

Взрыв может быть вызван детонацией при способности веществ к физическому разложению или быстрым сгоранием (за сотые или десятые доли секунды) газо-, паро- и пылевоздушных смесей при химических превращениях.

Снизить давление при взрывах в производственных помещениях до величин, безопасных для прочности и устойчивости основных несущих конструкций зданий, позволяет применение легкосбрасываемых конструкций.

К легкосбрасываемым конструкциям относятся стеновые и крышевые панели , окна , распашные двери и ворота , а также прочие ограждающие конструктивные элементы, разрушение или открывание которых при взрыве происходит при избыточном давлении, не превышающем допустимого для основных несущих и ограждающих конструкций здания.

1.12. Эвакуация людей

В системе профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности людей при возникновении пожара в зданиях и сооружениях, важное место занимает вопрос своевременной и организованной их эвакуации.

Под эвакуацией понимается процесс самостоятельного движения людей, находящихся под угрозой опасных для жизни человеческих факторов пожара, из помещений (зданий и сооружений) в безопасную зону через заранее предусмотренные эвакуационные пути и выходы.

Безопасность процесса эвакуации достигается конструктивными и объёмно - планировочными решениями эвакуационных путей и выходов, внедряемыми при проектировании и строительстве объектов на основании требований СНиПов, а также комплексом организационных мероприятий, осуществляемых администрацией в эксплуатируемых зданиях и сооружениях.

Кратковременность процесса эвакуации обусловливается быстрым нарастанием при пожаре факторов, опасных для здоровья и жизни человека.

К опасным для здоровья человека факторам пожара относят температуру среды в рабочей зоне или на уровне роста человека; снижение концентрации кислорода в помещениях до опасных величин, опасные концентрации продуктов горения и термического разложения, потерю видимости из - за задымленности помещений и путей эвакуации, лучистые тепловые потоки.

Особенности движения людей при эвакуации по сравнению с движением в обычных условиях заключается в следующем:

-при пожаре процесс эвакуации начинается всеми одновременно;

-при пожаре все устремляются к выходам, т. е. движение происходит в одном направлении;

-в отдельных случаях, при неправильной организации процесса эвакуации и неудовлетворительных объёмно - планировочных и конструктивных решениях, может возникнуть паника, ещё более осложняющая эвакуацию.

При проектировании эвакуационных путей и выходов необходимо стремиться к тому, чтобы процесс эвакуации происходил до наступления опасных для человека факторов пожара и по возможности без задержек движения.

В наиболее полной мере этому отвечает принцип нормирования протяжённости путей эвакуации, минимальные и максимальные размеры эвакуационных путей и выходов, минимально допустимое количество эвакуационных выходов из помещений и этажей здания, суммарную ширину эвакуационных выходов и т. д.

Эвакуационными путями являются пути, ведущие к эвакуационным выходам и обеспечивающие безопасность людей при эвакуации в случае пожара. К эвакуационным путям относятся коридоры, проходы, фойе, кулуары, лестницы, вестибюли.

1.13. Порядок производства работ, связанных с применением открытого огня

Места проведения сварочных и других огневых работ (связанных с нагреванием деталей до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций) могут быть:

постоянными, организуемыми в специально оборудованных для этих целей цехах, мастерских или открытых площадках;

временными, когда огневые работы проводятся непосредственно в строящихся или эксплуатируемых зданиях, жилых домах и других сооружениях, на территориях предприятий в целях ремонта оборудования или монтажа строительных конструкций.

К проведению сварочных и других огневых работ допускаются лица, прошедшие в установленном порядке проверочные испытания в знании требований пожарной безопасности с выдачей специального талона.

Постоянные места проведения огневых работ на открытых площадках и в специальных мастерских, оборудованных в соответствии с настоящими Правилами и правилами по технике безопасности, определяются приказом руководителя предприятия (организации).

Разрешение на проведение временных (разовых) огневых работ дается только на рабочую смену. При проведении одних и тех же работ, если таковые будут производиться в течение нескольких смен или дней, повторные разрешения от администрации предприятия (цеха) не требуются. В этих случаях на каждую следующую рабочую смену, после повторного осмотра места указанных работ, администрацией подтверждается ранее выданное разрешение, о чем делается соответствующая в нем запись. При авариях сварочные работы производятся под наблюдением начальника цеха (участка) без письменного разрешения.

В целях обеспечения своевременного контроля за проведением огневых работ разрешения на эти работы от администрации объекта или цеха должны поступать в пожарную охрану, а там, где ее нет, в добровольную пожарную дружину (ДПД) накануне дня их производства.

Приступать к огневым работам разрешается только после согласования их с пожарной охраной (ДПД) и выполнения мероприятий, предусмотренных в разрешении на проведение огневых работ.

На выходные и праздничные дни разрешение на проведение временных огневых работ оформляется особо. Администрацией должен быть организован контроль за проведением этих работ.

Порядок организации и проведения огневых работ на пожаро- и взрывоопасных предприятиях химической, нефтехимической, газовой, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности определяется особыми положениями и инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми Госгортехнадзором и согласованными с органами Госпожнадзора. При этом во всех случаях разрешение на право проведения огневых работ на таких объектах выдается только главным инженером или лицом, его замещающим.

Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения (огнетушитель или ящик с песком, лопата и ведро с водой). При наличии в непосредственной близости от места сварки кранов внутреннего противопожарного водопровода напорные рукава со стволами должны быть присоединены к кранам. Все рабочие, занятые на огневых работах, должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

В случае проведения огневых работ в зданиях, сооружениях или других местах при наличии вблизи или под местом этих работ сгораемых конструкций, последние должны быть надежно защищены от возгорания металлическими экранами или политы водой, а также должны быть приняты меры против разлета искр и попадания их на сгораемые конструкции, нижележащие площадки и этажи.

Проведение огневых работ на постоянных и временных местах без принятия мер, исключающих возможность возникновения пожара, категорически запрещается.

Приступать к проведению огневых работ можно только после выполнения всех требований пожарной безопасности (наличие средств пожаротушения, очистка рабочего места от сгораемых материалов, защита сгораемых конструкции и т. д.). После окончания огневых работ их исполнитель обязан тщательно осмотреть место проведения этих работ, полить водой сгораемые конструкции и устранить нарушения, могущие привести к возникновению пожара.

Ответственное лицо за проведение временных (разовых) огневых работ обязано проинструктировать непосредственных исполнителей этих работ (электросварщиков, газосварщиков, газорезчиков, бензорезчиков, паяльщиков и т. д.) о мерах пожарной безопасности, определить противопожарные мероприятия по подготовке места работ, оборудования и коммуникаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

В период приведения этих работ ответственным лицом должен быть установлен контроль за соблюдением исполнителем огневых работ мер пожарной безопасности и техники безопасности.

Руководитель объекта или другое должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения (территории, установки и т. п.), должны обеспечить проверку места проведения временных огневых работ в течение 3—5 часов после их окончания.

В пожароопасных и взрывоопасных местах сварочные, газорезные, бензорезные и паяльные работы должны проводиться только после тщательной уборки взрывоопасной и пожароопасной продукции, очистки аппаратуры и помещения, полного удаления взрывоопасных пылей и веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и их паров. Помещение необходимо непрерывно вентилировать и установить тщательный контроль за состоянием воздушной среды путем проведения экспресс-анализов с применением для этой цели газоанализаторов.

При рассмотрении вопроса проведения огневых работ в пожаровзрывоопасных помещениях руководитель предприятия должен стремиться к тому, чтобы в этих помещениях проводились только работы, которые нельзя провести в местах постоянной сварки, или в помещениях, не опасных в пожарном отношении.

Перед сваркой емкостей (отсеки судов, цистерны, баки и т. д.), в которых находилось жидкое топливо, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, газы и т. д., должна быть произведена их очистка, промывка горячей водой с каустической содой, пропарка, просушка и вентилирование с последующим лабораторным анализом воздушной среды. Во всех случаях емкость должна быть отглушена от всех коммуникации, о чем следует делать запись в журнале начальников смен или специальном журнале по установке и снятию заглушек на коммуникациях. Сварка должна производиться обязательно при открытых лазах, люках, пробках, а также при действующей переносной вентиляции.

Временные места проведения огневых работ и места установки сварочных агрегатов, баллонов с газами и бачков с горючей жидкостью, должны быть очищены от горючих материалов в радиусе не менее 5 м.

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой).

Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях.

Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем:

освобождения от взрывопожароопасных веществ;

отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ);

предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, флегматизации и т. п.

При пропарке внутри технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значения, равного 80% от температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов) вне пределов их воспламенения или в электростатически безопасном режиме.

Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

Лица, занятые на огневых работах, в случае пожара или загорания обязаны немедленно вызвать пожарную часть (ДПД) и принять меры к ликвидации загорания или пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано проверить наличие на рабочем месте средств пожаротушения, а после окончания работы осмотреть рабочее место, нижележащие площадки и этажи и обеспечить принятие мер, исключающих возможность возникновения пожара.

Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя Госпожнадзора, Госгортехнадзора, технической инспекции совета профсоюза, профессиональной или ведомственной пожарной охраны, начальника добровольной пожарной дружины, пожарно-сторожевой охраны.

С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т. п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице 4.

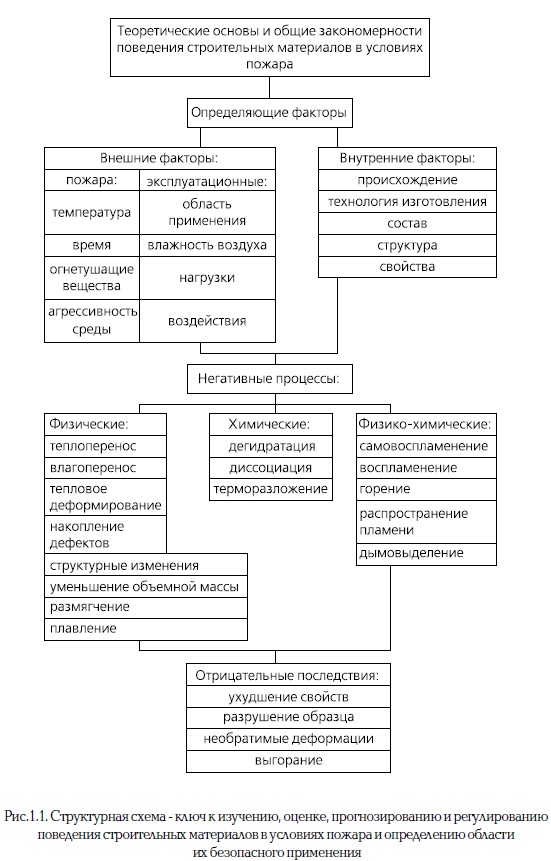

Номенклатура строительных материалов содержит сотни названий. Каждый материал в определенной мере отличается от других внешним видом, химическим составом, структурой, свойствами, областью применения в строительстве и поведением в условиях пожара. Вместе с тем между материалами не только существуют различия, но и множество общих признаков.

Под поведением строительных материалов в условиях пожара понимается комплекс физико-химических превращений, приводящих к изменению состояния и свойств материалов под влиянием интенсивного высокотемпературного нагрева.

В процессе эксплуатации материала в обычных условиях на него воздействуют внешние факторы (эксплуатационные, см.рис. 1):

1. область применения (для облицовки пола, потолка, стен; внутри помещения с нормальной средой, с агрессивной средой, снаружи помещения и т.п.);

2. влажность воздуха (чем она выше, тем выше влажность пористого материала);

3. различные нагрузки (чем они выше, тем тяжелее материалу сопротивляться их воздействию);

4. природные воздействия (солнечная радиация, температура воздуха, ветер, атмосферные осадки и т.п).

Перечисленные внешние факторы влияют на долговечность материала (ухудшение его свойств в течение времени нормальной эксплуатации). Чем они агрессивнее (интенсивнее) воздействуют на материал, тем быстрее изменяются его свойства, разрушается структура.

При пожаре, помимо перечисленных, на материал воздействуют и значительно более агрессивные факторы, такие, как:

1. высокая температура окружающей среды;

2. время (продолжительность) нахождения материала под воздействием высокой температуры;

3. воздействие огнетушащих веществ;

4. воздействие агрессивной среды.

В результате воздействия на материал внешних факторов пожара в материале могут протекать те или иные негативные процессы (в зависимости от вида материала, его структуры, состояния в период эксплуатации). Прогрессирующее развитие негативных процессов в материале ведет к отрицательным последствиям.

Вывод по вопросу:

В процессе пожара на строительные конструкции воздействуют агрессивные факторы, которые приводят к изменению их состояния и свойств. Необходимо знать свойства строительных материалов, чтобы рассчитать предел огнестойкости конструкции и ее поведение в результате пожара.

При возникновении пожара, многие люди, впервые столкнувшиеся с таким чрезвычайным происшествием, могут растеряться и не сразу понять степень угрозы, а так же не смогут правильно оценить свои силы и выполнить противопожарные мероприятия.

К признакам возгорания относятся: характерные запахи горелой ткани, резины или других материалов, густой дым или плотная пелена, тление предметов или открытый огонь.

В зависимости от очага возгорания, места возникновения пожара и наличия факторов, влияющих на скорость распространения огня, нужно грамотно построить план первичных действий:

Но самое главное при возникновении пожара, это конечно, сохранение спокойствия и самообладания, принятие решительных и продуманных действий для предотвращения распространения огня, сохранения жизни и здоровья своих и окружающих людей, а так же, при возможности, уменьшения причинения материального ущерба. Нужно помнить, что огненная стихия очень опасна и не предсказуема. Нельзя не понимать сложность борьбы с пожарами и надо стараться не допускать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Популярные сегодня темы

В жизни человека огромное значение имеет гражданско-патриотическое воспитание. Люди должны свое мнение, твердую позицию и четкое понимание своих прав и обязанностей

Головоногих моллюсков преимущественно можно встретить в очень соленых водах. Там, где морскую воду сильно опресняют впадающие в водоем реки, головоногие моллюски не водятся. Например, их нет

Ледники – это глыбы льда, внушительных размеров, которые занимают 17 миллионов километров территории Земли. Они образуются в результате выпадения снега, при воздействии низкой температуры.

На географической карте легко можно найти всем известные горы: Эльбрус, с его отличительной характерной чертой (двуглавой вершиной), высота которой достигает 5642 м и Казбек с высотой 5033 м.

Красавицей русского полесья по праву называют березу. Красивая и стройная, она стала символом девичьей красы в народных рассказах.

Птицы, гнездящиеся в наших краях, с приближением зимних холодов улетают в южные страны. Но, несмотря на зимнюю стужу, некоторые пернатые остаются дома, а есть и такие, что прилетают к нам на

Читайте также: