Архитектура москвы 16 века доклад

Обновлено: 17.06.2024

Период с конца 15 века до начала 17 века в России принято считать временем формирования и расцвета Русской архитектуры 16 века, как самостоятельного направления в европейской архитектуре того периода времени. Уже достаточно был накоплен опыт создания строений, сформирован собственный стиль в архитектуре и строительстве. Тот период создал новый классический стиль уникальный по художественному мастерству и зрелости. К сожалению, только небольшая часть деревянных строений русского зодчества дошла до нашего времени, например Георгиевская церковь в Ленинградской области, построенная в 1493 году.

К началу XVI века в архитектуре на Руси был наиболее известен, так называемый, шатровый стиль постройки деревянных домов. Эти постройки устремлялись вверх как столбы и напоминали своими очертаниями обычные шатры с крутыми скатами по сторонам. Такие шатровые постройки красиво смотрелись на возвышенностях по сторонам рек. Примером такого стиля из дерева является построенная 1501 году церковь в городе Уна, Астраханской области (в 1892 году сгорела). Также известны другие примеры строительства из дерева не церковного назначения, например, хоромы купцов Строгановых были построены в 1565 году и простояли 233 года. Это было огромное по тем временам, трех этажное строение с шатровыми башенками по сторонам и живописно разукрашенным крыльцом. Шатровый стиль со временем стал появляться на Руси повсюду – над арками ворот, колодцами, над домами бояр и купцов, даже на кладбищах над крестами. Именно этот, наработанный веками опыт постройки сооружений из дерева лег в основу последующего строительства из камня.

XVI век в России был богат на различные события во внутренней и внешней жизни, этот период приходится на время правления Ивана III и Ивана Грозного. Благодаря политике Российского государства той поры, в этот период было построено значительное множество фортификационных сооружений и укреплены старые защитные сооружения.

Продолжались частые набеги Татар, поэтому приобретает значение укрепления города Тулы – оплот России на востоке, там возводится Кремль – первоначально из дерева, а потом из камня и становится настоящей крепостью. В других городах также ведутся строительные фортификационные работы.

Наряду с таки военным направлением в строительстве возводились дома, Москва стремительно разрасталась, сооружались храмы и монастыри. Российское могущество растет в Европе и Азии, одновременно возрастает значение Москвы как центра.

Со всех концов страны в Москве собираются знаменитые зодчие, архитекторы, мастера различных профессий, а также приглашаются мастера из Италии для совместной работы. Начинается возведение новых сложных каменных домов взамен традиционных деревянных.

Продолжается перестройка Кремля, начатая в начале XVI века Иваном III, теперь он полностью из камня. Кремль представляет собой мощное строение, величественно возвышающееся над всей местностью. Стены Кремля стали намного выше – 8 – 17 метров высотой и от 4 до 5 метров толщиной, они замкнули периметр в форме неправильного треугольника протяженностью 2270 метров. Главный вход в Кремль был через Фроловские ворота, ныне Спасские. На Кремлевской стене всего 21 сторожевая башня, из которых – 3 башни угловые и по 6 башен – на каждой трех сторон периметра стен. Узкие высокие бойницы этих башен соответствовали самым передовым технологиям оборонительного строительства того времени. Самое высокое строение Кремля была башня Ивана Великого, и она же одновременно служила колокольней, по сей день эта башня – колокольня является шедевром русской архитектуры. Строительство башни было начато в 1505 – 1508 году и продолжалось почти 100 лет. Одновременно в те же годы по приказу Василия III, начинается строительство знаменитого Архангельского собора известным Итальянским мастером Алевизом. Впоследствии здание этого собора стало усыпальницей русских князей. Надо подчеркнуть значение Кремля в тот период развития на Руси - было образовано новое единое Российское государство; Кремль стал мощным укрепленным сооружением – крепостью и символом великой мощи государства. Величественный кремль и по сей день является национальной гордостью Российского народа. Для того чтобы подчеркнуть влияние Московского княжества было принято решение о возведении Кремлевского дворца, который был построен в 1487 – 1491 годах итальянскими мастерами Пьетро Антонио Солярии и Марко Руффо с учетом всех русских и московских традиций. Кремлевский дворец предназначался для торжественных приемов и должен быть составлен из нескольких палат с центральным большим залом. По центру зала установлена одна общая четырехгранная колонна. Общая площадь зала составляет 485 кв. метров. В конце XVI века палаты Кремлевского Дворца были украшены фресками.

Москва активно отстраивалась еще во времена детства Ивана Грозного, так Китай Город был построен в 1535 году. Это был период, когда мать Ивана Грозного - Елена Глинская формально управляла страной. Одновременно укреплялись города Вологда, Ярославль, Кострома, Тверь, Владимир, начинали строиться новые города на юге страны.

Архитектура XVI века в России ознаменовала собой эпоху перехода от деревянного строительства к каменному строительству. В связи с этим нужно отметить, что значительно возросла потребность в высокоточных инженерных расчетах, однако строительство таких сооружений как шатровые, уже предполагало наличие хорошей инженерной подготовки в строительстве. К началу XVI века на Руси характерным материалом для каменного строительства был белый камень, его часто использовали для подготовки фундамента в частности деревянных домов. Новый строительный материал – кирпич стал дополнительным технологическим нововведением того времени и получил быстрое развитие в своем применении. Надо отметить, что особое распространение получил – красный кирпич.

Так называемый пяти шатровый Старицкий собор, построенный в 1557 – 1561 годах, также архитектурный памятник. Этот собор не такой красочный, как другие соборы, скорее даже слишком правильных форм, строгих линий и отличающий чрезмерной суровостью, однако это не лишило его своеобразной красоты.

Периоду архитектуры конца XVI века в России был присущ так называемый сверхмонументализм. Это явление появилось с развитием и укреплением самодержавия на Руси. Возводились массивные храмы, такие как построенный в 1585 году Успенский собор, принадлежавший Троице – Сергиеву монастырю. Однако не все монументальные сооружения были слишком тяжеловесны, например собор Донского монастыря построенный в 1593 году отличается изяществом и стройностью своих форм. Построенная при Борисе Годунове церковь – колокольня Ивана Великого (первоначально названная Ивана Листвичника), достигающая 80-ти метровой высоты, гармонично входит в единый ансамбль Московского Кремля и поражает своим совершенством.

Недалеко от села Коломенского в селе Дьякове построенный в 1553 -1554 годах храм Усекновения головы Иоана Предтечи, поражает своим архитектурным замыслом и внутренней красотой.

Нужно подчеркнуть, что период развития архитектуры в России XVI века в основном совпал со временем правления Ивана Грозного, когда Россия стала набирать свое могущество и силу. Именно Россия стала оплотом всего православного мира, христианства со времени падения Риской империи и Византии. Все это объясняет строительство большого количества церквей и храмов.

Новгородский кремль - Архитектура России 16 века, Фрагмент Михайловской иконы "Знамения Божией Матери", (Новгород), конца XVII века.

Повсюду в России ведется гражданское строительство. В Москве к середине XVI века были возведены знаменитая Александровская слобода, опричный двор, строится множество каменных сооружений. Возведенный в Новгороде Кремль имеет характерные черты Московского Кремля, хотя и менее внушительные по размеру. В Пскове возникает своя собственная независимая школа зодчества, она развивается по своим собственным канонам, которая первоначально не зависит от московского влияния. Так в Пскове были перестроены фортификационные сооружения и укрепления. Из примеров каменных сооружений той эпохи, до наших дней дошла Псковская башня. Однако постепенно здесь появляются типичные для Московской архитектуры храмы с подклетами, пятиглавые крестовые храмы и другие приемы в архитектуре ранее не применявшиеся в этой местности.

Известность Псковских мастеров далеко распространилась за пределами Псковской местности еще в XV веке, что послужило распространением самобытной Псковской архитектуры по России. Псковских мастеров приглашали на многие крупные строительства. Так в начале XV века Псковские мастера уже работали в Москве. Одной из известнейших работ мастеров из Пскова является Успенский собор в Свияжске под Казанью, построенный в 1560 году.

Дополнительные фото:

16 век в Российской архитектуре богат на события. В это столетие продолжается активное градостроительство, что явилось следствием активной внешней и внутренней политики государства в период правления как Василия Третьего, так и Ивана Грозного. Этот период ознаменовался не только строительством новых городов, возведением и укреплением фортификационных сооружений, но и активным разрастанием Москвы, продолжением строительных работ в Московском Кремле, появлением новых монастырей, соборов и храмов.

В 16 веке растет могущество Русского государства, растет и значение Москвы, как центра. В столицу со всей Руси свозят лучших мастеров, которые работают вместе с итальянскими архитекторами и зодчими. С их помощью в России начинается строительство сложных архитектурных объектов из камня, пришедшим на смену традиционному русскому деревянному зодчеству.

В начале века продолжались работы по перестройке Московского кремля, начатые Иваном Третьим еще в конце 15 века. Кремль теперь представлял собой сооружение из кирпича, торжественное и величавое, с более высокими стенами, чем прежде. Самой высокой постройкой кремля стала дозорная башня – колокольня Ивана Великого. Строительство ее было начато в начале века, в 1505-1508 годах, а закончилось лишь в начале следующего столетия. По сей день здание считается одним из шедевров русской архитектуры того периода.

В этот же период, в 1505-1508 годах, по приказу Василия Третьего в Московском Кремле итальянским архитектором Алевизом Новым строится знаменитый Архангельский собор. Впоследствии это место стало усыпальницей практически всех московских правителей, князей и царей.

Начало века продолжаются частые набеги татар. Поэтому Туле по его приказу, по образу Московского кремля ускоренно возводится сначала деревянный, а затем и каменный Тульский Кремль. Идут работы по строительству фортификационных сооружений или укрепляются уже построенные крепости и в других городах.

Москва продолжала активно отстраиваться и во времена детства Ивана Грозного в период формального правления его матери Елены Глинской. В 1535 году был возведен каменный Китай-город. В этот период укреплялись такие города, как Тверь, Ярославль, Владимир, Кострома, Вологда. На южных и восточных границах государства начинали строиться новые города.

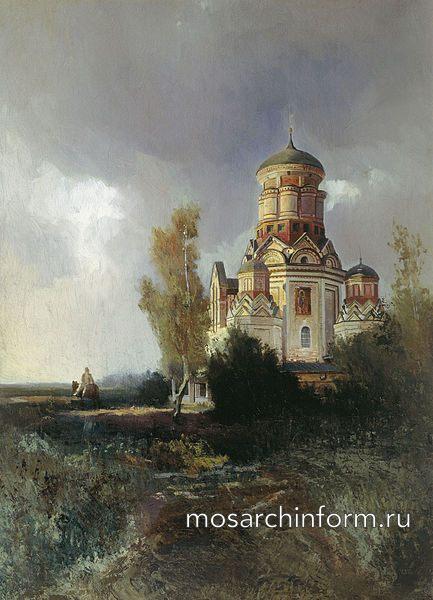

В 16 веке в России появляется принципиальной новый тип сооружений – шатровые храмы, не использующие в своей конструкции подпорок, как традиционные древнерусские крестово-купольные храмы. Остроконечные храмы, с виду похожие на величественные ели, стали приметой того времени. Внутри такой храм представлял собой единое пространство, увенчанное шатром. Впоследствии шатровые кровли, своды, навесы, выполненные из древесины, стали появляться на Руси повсюду – над воротами, над крестьянскими избами, над боярскими хоромами и над колодцами, над часовнями и даже над деревянными могильными крестами.

Как было отмечено, этот же отрезок времени характеризуется началом постепенного перехода от деревянной архитектуры к каменной. Так как возведение шатровых сооружений, особенно в камне, требовало высокой точности инженерных расчетов, можно с уверенностью сказать, что к тому времени русские зодчие уже научились справляться и со столь трудными задачами.

Еще одним технологическим новшеством, свойственным этому периоду, стало использование наравне с белым камнем и красного кирпича. При строительстве объектов вместо деревянных начинают использовать металлические крепления, работы осуществляют с помощью подъемных механизмов.

Самыми яркими примерами шатровых храмов являются дошедшие до нас уникальные и неповторимые памятники русского зодчества 16 века — церковь Вознесенья в Коломенском, построенная в начале века в честь рождения Ивана Четвертого (будущего Грозного), и уникальное сооружение, настоящее чудо света – Храм Покрова на рву, более известный, как Храм Василия Блаженного, построенный на Красной площади в середине 16 века в честь взятия Казани. Согласно легенде, Иван Грозный приказал ослепить русских зодчих, трудившихся над его созданием, чтобы они не смогли вновь воспроизвести такую красоту.

Слава о псковских зодчих еще в 15 веке распространилась далеко за пределами их города, в итоге их стали специально приглашать на строительство объектов в другие города. В начале века они уже работали в Москве. Позднее в 1560 году под Казанью в Свияжске был возведен собор Успенского монастыря, работы псковских мастеров, в котором откровенно просматриваются характерные особенности псковского зодчества.

Общая характеристика московской архитектуры XVI века

В XVI веке Московское государство входит в пору самоопределения в храмовом зодчестве. Это время поиска таких архитектурных форм, которые были бы способны визуализировать величие и уникальность именно Москвы как царского града.

Своеобразным выражением этой идеи становятся столпообразные центрические храмы с шатровым завершением, тяготеющие к внешней представительности и декоративности.

Характерными чертами русской храмовой архитектуры XVI века становятся обращение к западноевропейским традициям, в частности к готической традиции, использование в культовом сооружении светских элементов (шатры), повышенная декоративность внешнего вида храма, внутренняя простота, ансамблевость храмовой конструкции (составление единого сооружения из нескольких самостоятельных объемов).

Храмы XVI века направлены на визуализацию восхождения человеческой души к божественному Духу.

Развитие зодчества на Руси в $XIII$ – $XV$ веках

Развитие зодчества в Русских княжествах было приостановлено татаро-монгольским нашествием. Разоренные монголами города в течение длительного времени не восстанавливались, что было обусловлено тяжелым экономическим положением и отсутствием опытных архитекторов. Однако древние традиции градостроительства были сохранены, вследствие этого в конце $XIV$ — начале $XV$ вв. начался новый расцвет русской архитектуры.

Пример 1

Среди городов Северо-востока Руси раньше всех каменное строительство возродилось в Твери. Уже в $1285$-$1290$ годах был построен храм Спаса-Преображения. Тверские зодчие сохранили архитектурные традиции, сложившиеся во владимиро-суздальской земле. Однако разорение города после антимонгольского восстания $1327$ году на долгое время прервало развитие в этом городе каменного строительства.

Шатровые столпообразные храмы

Одной из первых храмовых построек, знаменующих рождение нового принципа культового строительства стала церковь Вознесения Господня в селе Коломенском под Москвой (1532 г., арх. Петрок Малый Фрязин).

Композиция церкви центрическая, представляющая собой в нижней части четверик с четырьмя пределами-лестницами, окруженный обходной галереей.

Затем следует ярус восьмигранника, украшенного в верхней части диагональными рядами кокошников и готического вида стрел.

Третий ярус — еще один восьмигранник меньшего размера, переход к которому и осуществляют диагональные ряды кокошников и стрел.

Четвертый ярус — шатер, органично продолжающий ряды устремленных ввысь кокошников и стрел. Пятый ярус — восьмигранный фонарь-башенка, в нижней части украшенная рядом готического вида стрел. Шестой ярус — золоченый крест.

Все ребра четверика, восьмигранников, шатра и башенки обозначены пилястрами, имеющими профильные капители. Общее впечатление устремленности ввысь дополняет цвет храма, который был оштукатурен в белый.

Внутренний вид храма представляет собой центрическое бесстолпное пространство, перекрытое шатром, в центре которого располагалось единственное в храме изображение солярного знака.

Самым удивительным является отсутствие в храмовом интерьере алтарного пространства, что наводит на вопрос о функциональной предназначенности такого сооружения.

Действительно, храм служил не для священнодействия, а в качестве удобного царского места для наблюдения за соколиной охотой. Таким образом, получается что храм представляет собой царское место, репрезентирует величие царя в качестве посредника-героя, возводящего душу человеческую к Богу.

По архитектурным традициям церковь, с одной стороны, заимствует элементы готики (стрельчатые силуэты кокошников и треугольников-стрел, общий стрельчатый силуэт), романики (уподобление храма крепости, башеннообразность, использование ордерных элементов), владимиро¬суздальской архитектуры (имитация белокаменности, использование элементов аркатурно-колончатого пояса, окруженность галереей- гульбищем), собственно московской традиции (несоответствие внешнего вида внутреннему, диагональные ряды кокошников, решающие плавный переход от одного яруса сооружения к другому).

С другой стороны, храм обладает уникальным обликом, аналог которому трудно обнаружить в той или иной из указанных традиций.

Уникальным он стал и для русской архитектуры прежде всего тем, какую символическую функцию он выполнял, представляя роль царя как проводника душ человеческих к Духу Божьему.

Следующим шагом на пути формирования московского типа храма стала церковь Иоанна Предтечи в селе Дьяково под Москвой (1547 г.).

Уникальная особенность этого культового сооружения состоит в том, что храм представляет собой пять самостоятельных церквей, стоящих на общем фундаменте.

В основании храмовой композиции лежит восьмигранник, объединяющий все церковные объемы и в верхней части украшенный рядом треугольников-стрел.

Затем храм распадается на пять самостоятельных восьмигранных объемов, четыре из которых симметрично расположены относительно пятого — центрального, выделяющегося диаметром и высотой (второстепенные церковные объемы ровно в половину ниже центрального).

Верхняя часть каждого из четырех второстепенных объемов решена одинаково — диагональные ряды треугольников-стрел, восьмигранная башенка-фонарь и плоский купол с крестом.

Верх центрального объема украшен более крупными элементами — ряд полукругов и ряд треугольников, над которыми башенка, представленная в виде плотно стоящих по кругу толстых невысоких столбов-колонн с геометрическими орнаментами на капителях. Завершается центральный объем также плоским куполом с крестом.

Каждый из церковных объемов внутри представляет собой относительно самостоятельное культовой помещение, посвященное определенному святому.

Центральный объем посвящен усековению главы Иоанна Предтечи.

Остальные церковные объемы посвящены зачатию Анны, зачатию Иоанна Предтечи, двенадцати апостолам, святителю Петру.

В целом храм представляет собой еще один архитектурный эксперимент в поиске тех форм, которые смогут представить Москву в качестве уникального и самобытного столичного города.

К числу новшеств, введенных в московскую архитектурную традицию церковью Иоанна Предтечи, относится ансамблевая структура храма, представляющего собой пять самостоятельных объемов, объединенных в основании и скомпонованных в симметричную центрическую структуру, а также разнообразие геометрического и ордерного декора.

История Москвы

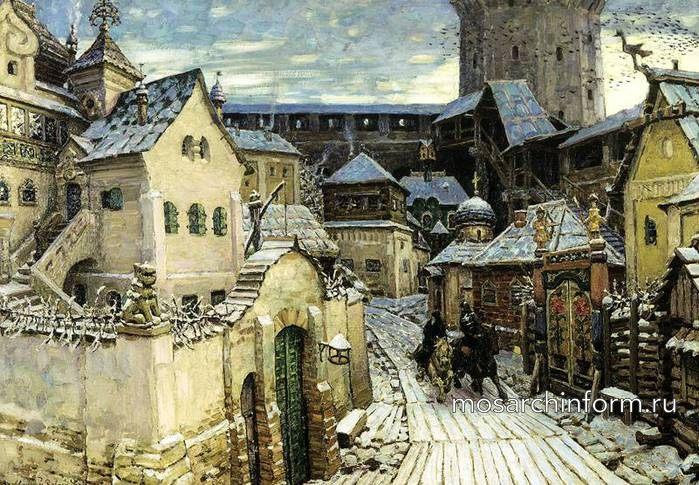

(Древний город Москва. XVI век. Картина А. Васнецова)

Указ III от 1495 года об освобождении к югу от кремлевских стен пространства на 110 саженей (234 метров) от всяких построек, вероятно, был распространен и на территорию современной Красной площади, что способствовало образованию последней.

1508 г. — Вырыт глубокий крепостной ров вдоль восточной кремлевской стены, со стороны Красной площади.

1534—1538 гг. — Возводится каменная стена вокруг Китай-города.

(Площадь в городе перед церквью. XVI век. Картина А. Васнецова)

Китай-город был окружен каменными стенами, стоявшими по линии современных площадей Революции, Театрального проезда, Новой и Старой площадей, Китайгородского проезда и Москворецкой набережной.

1554—1560 гг. — Постройка Покровского собора (храма Василия Блаженного).

1586—1592 гг. — Постройка стен Белого города по линии теперешнего Бульварного кольца.

(В посаде Китай-Городе. XVI век. Картина А. Васнецова)

Каменными стенами по современному Бульварному кольцу был окружён также и Белый город, как его называли в XVII — XVIII веках. Он был между бульварами, Кремлем и Китай-городом.

1591—1592 гг. — Сооружение деревянных стен и земляного вала по линии теперешних Садовых улиц.

Борис Годунов, фактически правивший государством при Фёдоре Ивановиче, в 1592—1593 гг. огородил крепостным земляным валом со рвом ближайшую окрестность з Белым городом и за Москвой-рекой, уже значительную к этому времени застроенную и заселенную. Так появился Земляной город, вал которого был срыт только в начале XIX века и на месте его прошли улицы Садового кольца. Стены же Белого города были сняты в конце XVIII века, а с 1934 года начали сносить стены Китай-города, расширяя шедшие возле них улицы.

Ворота Кремля, Китай-города, Белого и Земляного городов, построенные на выходе их улиц, в свою очередь сыграли большую роль в направлении извне улиц к ним и от них.

В XVI — XVII веках переулки были заполнены слободами, не поместившимися на главных улицах. Постепенно в состав города включались села и деревни, находившиеся на окраинах.

(Гонцы. Ранним утром в Кремле. Начало XVII века. Картина А. Васнецова)

1601—1603 гг. — Голод в Москве.

1605 г. — В Москву въезжает Лжедмитрий — ставленник польских панов.

1606 г. — Народ поднимается против польских интервентов. Свержение Лжедмитрия.

1610 г. — Бояре-изменники тайком впускают в Кремль иноземные отряды.

1611 г. — Народ поднимается на борьбу против польских интервентов. Уличные бои. Поляки поджигают Москву. Под натиском москвичей польские паны отступают в Кремль.

1612 г. — Народное ополчение под водительством Минина и Пожарского освобождает Москву от польских захватчиков.

(Площадь Ивана Великого в Кремле. XVII век. Картина А. Васнецова)

За ними с конца XVI века появилось пять ямских слобод, несколько монастырских и сёла Кудрино, Сущево, Напрудное, Красное и другие, которые к XVIII веку станут городскими предместьями.

1633 г. — Сооружен первый кремлевский водопровод. Вода поднимается на Свиблову (Водовзводную) башню и оттуда отводится в Кремль.

(Красная площадь во второй половине XVII века. Картина А. Васнецова)

1654 г. — Провозглашено воссоединение Украины с Россией.

1673 г. — Первое театральное представление в Москве.

1682 г. — Основание Славяно-греко-латинской академии.

1687—1692 г. — Сооружение Большого Каменного моста через Москву-реку.

(Московский Кремль в конце XVII века. Картина А. Васнецова)

Сооружать мост начали в 1643 году указом царя Михаила Фёдоровича. Взялся за работу Страсбургский мастер Ягорн Кристел. Мост брало начало от Всехсвятских ворот, но не был достроен, так как его строительство сочли слишком затратным. Только в 1682—1687 годах инициатором возобновления строительства стала царевна Софья и Василий Голицын по старым проектам того же Ягорна Кристела, который оставил после себя образец деревянного моста. Сначала мост получил имя Всехсвятский, потом назывался Берсеневский и Новый каменный и лишь спустя время утвердился названием Большой каменный мост.

Архитектура при Василии I

Больше повезло постройкам времён Василия I Дмитриевича (1389-1425). Четыре из них и сегодня радуют взор своей строгой красотой. Две из этих четырёх построек находятся в подмосковном Звенигороде: собор Успения на Городке (1399) и собор Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря (1405). Следующий по старшинству — Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры (1423). И наконец, последний — Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря в Москве (1427).

Раннемосковские храмы выглядят грубее и беднее, чем их владимирские предшественники. Кажется, их вырубили из глыбы каменотёсы. Тяжёлый пирамидальный силуэт здания вспыхивает языками островерхих закомар и кокошников. Из этого застывшего пламени поднимается к небу огромный купол на высоком барабане — символический образ самого Господа, царящего над миром.

Архитектура при Иване Калите

Причины недолгой жизни первых московских соборов вполне понятны. Зодчие Ивана Калиты из-за отсутствия постоянной строительной практики утратили те навыки и приёмы, которыми владели их предшественники — создатели владимирских белокаменных храмов XII — начала XIII в. Кроме того, за полтора века своей жизни постройки Калиты прошли через несколько страшных пожаров. По свидетельству летописцев, пламя иногда бушевало так сильно, что даже белый известняк начинал крошиться, а заложенные в стены для прочности дубовые брёвна полностью выгорали.

В истории Москвы были времена становления и испытаний, войн и пожаров, из-за которых город не раз менял облик. Грандиозный пожар наполеоновской войны 1812 года, бомбардировки Второй мировой, безжалостные к истории градостроительные реконструкции советской и постсоветской эпох. Лишь немногие строения старше XVII века сохранились до наших дней, и поэтому обладают особой ценностью – как живые свидетели событий прошлого и бесценные образцы стародавнего зодчества. Среди них — кремлевские соборы, древние монастыри и храмы, старинные боярские и купеческие каменные палаты.

Век шестнадцатый

Московский Кремль (Москва, Кремль)

Колокольня Иван Великий (Кремль, Соборная площадь)

В 1505 году было начато возведение архитектурного шедевра XVI столетия – башни-колокольни Иван Великий, названной в честь св.Ивана Лествичника. Великий князь Василий III в те же годы распорядился и о строительстве в Кремле Архангельского собора: это творение легендарного итальянского мастера Алевиза стало не только храмом, но и усыпальницей великих князей и царей. Сегодня в колокольне Иван Великий располагается музей архитектуры московского Кремля.

Китайгородская стена (Никольская ул., 17, стр. 20)

Палаты бояр Романовых (ул. Варварка, дом 10).

Эти палаты, построенные на исходе XVI века, принадлежали к величественной усадьбе бояр Романовых. Она была построена не позднее 1597 года, поскольку обозначена на самом первом плане Москвы. Предание гласит, что родоначальник будущей царской династии, Михаил Фёдорович Романов, появился на свет именно здесь – 12 июля 1596 года. Здание в его исконном состоянии мы увидеть не сможем, так как за почти шесть веков его перестраивали. Зато глубокий белокаменный подвал сохранился таким же, каким был при первых владельцах, а проведенные реконструкции палат были весьма бережными и соблюдающими архитектурные традиции XVI века.

Церковь Зачатия Анны, что в Углу (Москворецкая набережная, д. 3)

Действующий храм, один из старейших в Москве, в своём нынешнем виде существует с XVI века. Своим обликом он обязан мастерству архитектора Л. Давида, реставрировавшего эту церковь после Великой Отечественной войны. В летописях храм Зачатия Анны впервые упоминается в связи с пожаром 1493 года, не пощадившим деревянное строение. Считается, что каменная церковь на этом месте могла быть построена в 1547-м году, но достоверно упоминается лишь в Переписной книге 1626 года. Храм не раз перестраивался в XVII – XIX веках, приобретя южный и северный приделы в честь великомученика Мины Котуанского и великомученицы Екатерины. В 1920-м году церковь Зачатия Анны была закрыта большевиками и использовалась как административное помещение. Русской Православной церкви храм был возвращен в 1994-м году.

Церковь Вознесения в Коломенском (проспект Андропова, д. 39/1)

Храм Василия Блаженного, или Покровский собор (Красная площадь, 2)

У Покровского собора, сооружённого на Красной площади в честь взятия Казани Иваном Грозным, есть более известное, но более позднее название – храм Василия Блаженного. На строительство храма ушло шесть лет, и в 1560 году у стен московского Кремля появился собор невиданной красы. Храм представляет собой единый ансамбль, состоящий из девяти церквей и колокольни на едином фундаменте. Он знаменит на весь мир своими многоцветными куполами и шатрами, переплетающимися арками и сводами, удивительно изящной росписью. Этот символ столицы России особенно популярен у туристов. В воскресные дни и на второй день Светлой Седмицы в Пасху в нём совершаются богослужения, а в остальное время храм открыт для посещений как музей.

Архангельский собор (Кремль, Соборная площадь)

Собор Петра Митрополита (ул. Петровка, дом 28)

Век семнадцатый

Братские кельи Высоко-Петровского монастыря (Москва, улица Петровка, дом 28)

Мужской Высоко-Петровский монастырь по летописным источникам известен с 1317 года. Его каменные братские кельи были построены намного позже – в их архитектуре заметно влияние светского зодчества конца XVII века. В Москве монастырских келий подобного рода больше нет. Их мирской вид предположительно связан с тем, что обитель находилась под попечительством бояр Нарышкиных, к роду которых принадлежала мать царя Петра I. В этот монастырь после бунта 1682 года был сослан дед будущего царя, Кирилл Нарышкин. Отсюда и родилась версия, что корпус с монастырскими кельями построили на средства его семьи для наиболее удобного пребывания родовитого заключенного. Сегодня братские кельи – часть действующего Высоко-петровского монастыря и используются по своему назначению.

Трапезная Аптекарского приказа (пер. Староваганьковский, дом 25)

Из всего комплекса построек, в которых располагались службы Аптекарского государева приказа, учреждённого в XVII веке, сохранилась до наших дней только трапезная. Исходная палата со временем была перестроена (к ней добавили верхний этаж), но ранняя история трапезной хорошо просматривается в фрагментах внешнего декора, в том числе в оконных наличниках на двором фасаде. С середины XX века трапезная Аптекарского монастыря является филиалом Музея архитектуры имени А. В. Щусева.

Гранатный двор (Москва, улица Спиридоновка, дом 3/5)

Палаты Аверкия Кириллова (Берсеневская набережная, д. 20)

Палаты гостей Сверчковых (Сверчков пер., д. 8, стр. 3)

Эти пышные палаты были построены на исходе XVI столетия и совершенствовались в XVII веке. Хозяином их был богатый купец И. Сверчков, прославивший себя щедрым взносом в строительство Успенской церкви на Покровке. Этот храм безжалостно снесли в 1936-м году. Палатам же повезло – они сохранились и донесли жилую планировку тех далеких лет до наших дней. Массивность, основательность, оригинальный декор – явные достоинства этого памятника архитектуры. Сегодня здание занимает Государственный Российский Дом народного творчества.

Палаты Симона Ушакова (Ипатьевский пер., д. 12, стр. 1)

Сегодня эти палаты почти неприметны из-за окружающих построек. Но их историческая ценность не утрачена – в них обитал знаменитый иконописец Симон Ушаков. Построены палаты были в 1650-1670 годах купцом И. Чулковым. Ушаков получил это здание для устройства в нём иконописной мастерской в 1673-м году.

Каменный двухэтажный дом, выстроенный по красной линии улицы, сохранил исходную планировку с широкими сенями, разделяющими комнаты, подклетом и оригинальными сводами. В наши дни здесь располагается Центр по обеспечению деятельности Казначейства России.

Палаты Титова в Кадашевской слободе (1-й Кадашёвский пер., д. 10, стр. 2)

Здание в посадском стиле, украшающее Кадашевскую слободу, построено благодаря думному дьяку Семёну Титову. За свои заслуги перед царём Алексеем Михайловичем этот господин был пожалован собственным двором в Замоскворечье. Особняк был построен во второй половине XVII века, затем совершенствовался, а заключительную перестройку пережил в 1760-м году. В начале XX века палаты изменили своё назначение и стали доходным домом на десять квартир. В 1975-м году за палаты Титова взялись реставраторы, и сегодня они выглядят так, как это было характерно для середины XVIII века. В здании находятся офисы коммерческих организаций.

Палаты провинциал-фискала Арасланова ( Брюсов пер., д. 1)

Палаты Григория Арасланова, построенные в XVII веке, позже были перестроены: в начале XIX века к ним пристроили новое здание, выходящее на улицу Большая Никитская. В 1860-м году палаты утратили большую часть своего оригинального декора – лишь арки первого этажа напоминали о былой истории. Спустя много лет, в 1990-м, во время очередного ремонта под штукатуркой мастера обнаружили фронтоны наличников древних палат. Это побудило архитекторов провести полную реставрацию. Сегодня фасад здания восстановлен полностью — таким, каким он радовал своих прежних владельцев в XVII веке. Палаты являются памятником архитектуры федерального значения.

Палаты князей Шуйских (Подкопаевский пер., д.5/2)

Этот дом с палатами, построенными в XVII веке, напоминает нам о характерных жилых постройках несуществующего ныне Белого города. На исходе XVI века, как гласит молва, хозяевами этого здания были знаменитые бояре Шуйские. В XVII веке владельцем палат был князь Барятинский.

Для постройки палат зодчий выбрал удачное место – даже сейчас они хорошо видны издалека. К тому же палаты, почти полностью занимающие тротуар, выступают за красную линию Подкопаевского переулка, и это тоже придаёт им значительности. Здание возводилось поэтапно в разные годы. Его основа, самая старая постройка, была поставлена к переулку торцом и состоит из двух подвальных помещений и двух сводчатых палат над ними. В XVIII веке у здания появилась пристройка, а в 1770-х его расширили еще раз, придав зданию прямоугольную форму. XIX век тоже добавил новизны: теперь на втором этаже и надстроенных антресолях можно увидеть обстановку, свойственную дворянским особнякам того времени.

Палаты Протопоповых-Милославских (Армянский переулок. д. 3-5, стр.1 и 1А)

У знатоков истории Москвы есть предположение, что территория, на которой находятся палаты Протопоповых, некогда принадлежали знаменитым боярам Милославским. Но если в причастности к этому месту Милославских можно сомневаться, то И. Протопопов, стольник царей Романовых, владел этими палатами в 1701 году абсолютно точно. Теперь это двухэтажное каменное строение, расположенное в глубине старого двора, считается бесспорной ценностью, как образец архитектуры утраченного Белого города и характерная гражданская постройка Москвы XVII века.

всего оценок: 103, средняя оценка: 4,02 (из 5)

Ответьте на вопросы под изображением.

Как называется эта крепостная стена?

Откуда появилось ее название?

При каком правителе она была построена?

В каком веке была построена стена?

Ворота какой линии укреплений изображены на картине?

При каком царе была построена эта линия укреплений?

Как звали родственника жены царя, фактически осуществлявшего власть в стране?

Назовите архитектора, построившего эту линию укреплений.

Какая еще линия укреплений была построена в Москве в тот же период?

Ответы:

На картине ворота Белого города.

Он был построен при Федоре Иоанновиче.

Родственник жены царя – Борис Годунов.

Архитектор – Федор Конь.

Тогда же был построен Земляной город или Скородом.

Как называется эта церковь?

Где она находится?

В честь рождения какого царя была построена эта церковь?

В каком веке она была построена?

Как называется стиль, в котором она построена?

События какого бунта связаны с селом, в котором находится церковь?

Ответы:

Церковь Вознесения Господня.

Находится в Коломенском.

Церковь была заложена Василием III в честь рождения долгожданного наследника – Ивана, будуще-го царя Ивана IV Грозного.

Церковь была построена в XVI веке.

Стиль – шатровый.

С Коломенским связаны события Медного бунта.

Как называется эта церковь?

В каком веке она была построена?

Ответы:

Церковь усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове.

Построена в XVI в.

Как называется это храм?

Каково его официальное название?

Где в Москве он находится?

В каком веке и при каком царе он был построен?

В честь какого события он был построен?

Ответы:

Храм Василия Блаженного.

Храм Покрова что на Рву.

Он находится на Красной площади.

Построен в XVI веке при Иване IV Грозном.

Построен в честь взятия Казани.

Как называется этот храм?

В каком веке он был построен?

Ответы:

Церковь Троицы в Никитниках.

XVII век.

Как называется этот храм?

В каком веке он был построен?

Ответы:

Церковь Рождества Богородицы в Путинках.

XVII век.

Как называется этот храм?

В каком веке он был построен?

Назовите архитектурный стиль, в котором построен этот храм?

Ответы:

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.

XVII век.

Стиль – нарышкинское (московское) барокко.

Какому царю принадлежал этот дворец?

Где он находился?

Из какого материала был построен?

В каком веке он был построен?

Ответы:

Дворец принадлежал царю Алексею Михайловичу.

Находился в Коломенском.

Построен из дерева.

В XVII веке.

Как называется этот архитектурный объект?

В каком веке он был создан?

По инициативе какого царя он был построен?

Назовите архитектора.

Ответы:

Сухарева башня.

Создана в конце XVII века.

Петр I.

М. Чоглоков.

Читайте также: