Васкуляризированное образование что это такое кратко

Обновлено: 28.06.2024

Опухоли почек у взрослых составляют около 3% всех новообразований (в России у мужчин - 2,7%, у женщин - 2,1%), причем 85% приходится на долю злокачественных опухолей [1]. Стандартизованный показатель заболеваемости раком почки в России за 2005 г. составил 7,6 на 100 000 населения (10,69 у мужчин и 5,6 у женщин) [2]. По темпам прироста заболеваемости за 1991-2001 гг. рак почки вышел на 2-е место после рака предстательной железы среди всей онкологической патологии -62,1% [3].

Наиболее часто среди опухолей почек встречается почечно-клеточный рак (ПКР). Преобладающей гистологической формой ПКР является светло-клеточный вариант, который обнаруживается в 74- 83% случаев [4, 5].

В зарубежной литературе имеется ряд работ, посвященных исследованию возможностей муль-тиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) КТв определении гистологического подтипаПКР 7.

Все это делает актуальным дальнейшее совершенствование методов лучевой диагностики рака почки.

Материалы и методы

Ретроспективно были проанализированы данные МСКТ КТ46 пациентов (20 женщин, 26 мужчин в возрасте от 48 до 64 лет) с различными вариантами ПКР за период 2003-2006 гг. В 39 наблюдениях гистологический вариант рака почки был определен по данным исследования операционного материала, у 7 пациентов для верификации диагноза была выполнена пункционная биопсия под ультразвуковым наведением. Светлоклеточный вариант ПКР был верифицирован у 31 пациента, в девяти наблюдениях - смешанный вариант ПКР, у пяти пациентов - папиллярный рак почки, в одном случае - хромофобный вариант. В 1-ю группу (n=31) вошли пациенты со светлоклеточным вариантом ПКР, 2-ю (n=15) составили пациенты с другими гистологическими вариантами ПКР. Проведено сравнение количественных показателей васкуляриза-ции опухолей в выбранных группах больных на основе оценки накопления контрастного препарата (КП) в артериальную и паренхиматозные фазы МСКТ. КТ проводили на рентгеновских спиральных томографах GE Hi Speed NX/i Pro и Toshiba Xpress/GX в нативном режиме и с применением методики внутривенного болюсного контрастного усиления. При помощи автоматического инъектора MedRad Vistron CT внутривенно вводили 100 мл неионного КП (Омнипак 300), затем выполняли сканирование с использованием режима автоматической оптимизации контрастирования Smart Prep. Данная методика позволяла фиксировать артериальную и паренхиматозную (нефрографическую) фазы пассажа контрастного вещества по почкам (25-35 и 80-120 с соответственно).

Для изучения характера контрастирования опухоли использовали методику стандартизированного измерения накопления КП [10], которая позволила избежать ошибок, связанных с неправильным выбором времени задержки и индивидуальными особенностями пациента.

Рис. 2. Крупная опухоль левой почки, низкодифференцированный рак почки с саркоматозным компонентом: а - артериальная фаза КТ-исследования. Опухоль умеренно накапливает контрастный препарат. Показатель денсивности в участке, отмеченном стрелкой, составляет 66 ед. HU; б - паренхиматозная фаза исследования. Отмечается дальнейшее незначительное накопление контрастного препарата в опухоли до 72 ед. HU (стрелка)

В свою очередь ФСт вычисляли по формуле:

где Ао-ст - стандартный уровень денсивности, Аоx - измеренный уровень денсивности в аорте на уровне почечных артерий. В качестве стандартного уровня аортальной денсивности были выбраны постоянные (рандомизированные) величины для каждой фазы. Для кортикомедулляр-ной (артериальной) фазы эта константа составила 250 HU; для нефрографической (паренхиматозной) - 120 HU.

Результаты и обсуждение

В 1-й группе КУ в артериальную фазу исследования составил в среднем 4,8 (от 2,1 до 13,1), в то время как во 2-й - 2,4 (1,0- 2,8). В паренхиматозную фазу исследования средние КУ 1-й и 2-й групп были равны 3,0 и 2,2 соответственно.

Показатели нативной ден-сивности в группе пациентов со светлоклеточным раком почки практически не отличались от таковых при других гистологических вариантах ПКР, составляя в среднем 33,1 и 34,2 НU соответственно (рис. 1, а).

В 1-й группе пациентов в артериальную фазу в подавляющем большинстве наблюдений денсив-ность отдельных участков опухолевого узла резко возрастала, достигая в среднем 130,5 а затем в паренхиматозную фазу снижалась до 80,6 НU (см. рис 1, б, в). Это, по-видимому, было связано с высокой степенью васкуляризации светлоклеточного рака почки.

Средние значения КУ для обеих групп пациентов в артериальную и паренхиматозную фазу МСКТ представлены на рис. 3.

При статистическом анализе полученных данных были выявлены достоверные различия между выбранными группами пациентов по значениямв обе фазы МСКТ.

Полученный по методике [10] стандартизированный количественный показатель васкуляризации опухолевого узла (КУ) может быть использован в качестве дополнительного критерия дифференциальной диагностики между светлоклеточным вариантом ПКР и другими гистологическими вариантами рака почки на дооперационном этапе.

1. Chow W.H., Devesa S.S.,

Fraumeni J.F. Epidemiology of Renal cell Carcinoma. In: Genitourinary oncology.

2nd ed. N.J. Vogelzang et al. (eds). USA, Lippincott Williams and Wilkins; 1999. p.

2. Чиссов В.И., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2005 г. М.;

3. Матвеев Б.П. Статистика онкоурологических заболеваний. В кн.: Актуальные вопросы лечения онкоурологических заболеваний. Мат. V Всерос. науч.-практ. конф. Обнинск;

4. Руководство по клинической урологии: Пер. с англ. Под ред.

5. Смирнов И.В., Юдин А.Л., Афанасьева Н.И. Патогенез и КТ-диагностика рака почки (обзор литературы). Мед визуализация

6. Herts B.R., Coll D.M., Novick A.C. et al. Enhancement characteristics

of papillary renal neoplasms revealed on triphasic helical CT of the kidneys. AJR

7. Jinzaki M., Tanimoto A., Mukai M. et al. Double-phase helical CT of small renal parenchymal neoplasms: correlation

with pathologic findings and tumor angio-genesis. J Comput Assist Tomogr

8. Kim J.K., Kim T.K., Ahn H.J. et al.

Differentiation of subtypes of renal cell carcinoma on helical CT scansф. AJR Am J

9. Sheir K.Z., El-Azab M., Mosbah A.

et al. Differentiation of renal cell carcinoma subtypes by multislice computerized

Васкуляризация тканей. Формирование и рост новых кровеносных сосудов

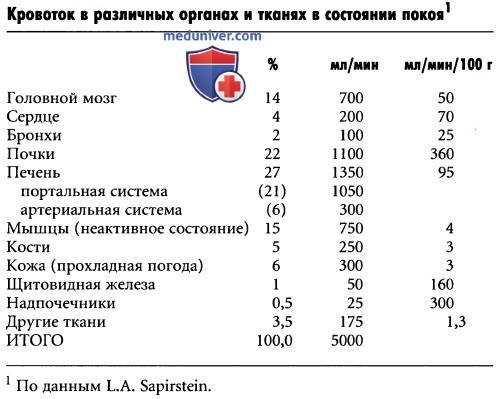

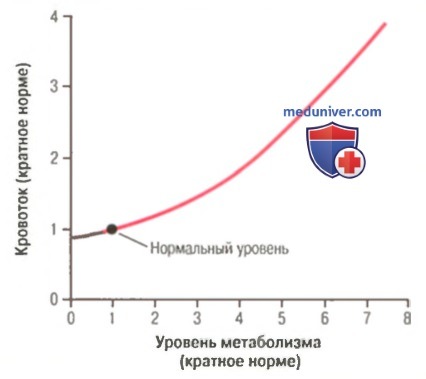

Основным механизмом долговременной регуляции местного кровотока является изменение количества кровеносных сосудов в тканях. Так, длительная активизация метаболических процессов в данной ткани вызывает усиленную васкуляризацию ткани; если же уровень метаболизма снижается, количество кровеносных сосудов в ткани уменьшается.

Так происходит изменение васкуляризации тканей в зависимости от их метаболических потребностей. Эта реконструкция сосудистой системы развивается быстро (через несколько дней) у очень молодых животных, а также в быстрорастущих тканях зрелого организма (например, в рубцовой ткани или в растущей опухоли). И наоборот, в зрелых, высокодифференцированных тканях подобный процесс протекает медленно. Таким образом, на долговременную регуляцию кровотока требуется всего несколько дней у новорожденных, и более месяца — у лиц старшего возраста. Кроме того, результат перестройки сосудистого русла оказывается гораздо лучшим в молодых тканях. Так, у новорожденных сосудистая сеть способна практически полностью удовлетворять возросшие потребности тканей, в то время как в зрелых тканях васкуляризация зачастую намного отстает от потребностей ткани.

Роль кислорода в долговременной регуляции. Кислород имеет большое значение не только в быстрой краткосрочной регуляции местного кровотока, но и в долговременной регуляции. Одним из примеров является усиленная васкуляризация тканей у животных, обитающих на больших высотах, где содержание кислорода в атмосфере низкое. Другим примером может быть наблюдение за куриными зародышами, развивающимися в условиях гипоксии, у которых число кровеносных сосудов в 2 раза превышает нормальную плотность сосудов в тканях. Подобный эффект может иметь самые неблагоприятные последствия у недоношенных детей, помещенных в кислородную палатку с лечебными целями. Избыток кислорода немедленно прекращает рост сосудов сетчатки глаза у недоношенного ребенка и даже вызывает дегенерацию уже имеющихся сосудов. Затем, когда ребенка извлекают из кислородной палатки, начинается бурный рост сосудов в тканях глазного яблока, и кровеносные сосуды прорастают в стекловидное тело глаза, что приводит к слепоте. Такое явление называют ретроленталъной фиброплазией.

Формирование и рост новых кровеносных сосудов

Обнаружены более 10 факторов, которые усиливают рост новых кровеносных сосудов. Почти все они являются короткими пептидами, из них 3 фактора изучены лучше других: сосудистый эндотелиальный фактор роста, фактор роста фибробластов и ангиогенин. Каждый из них был выделен из тканей с неадекватно низким кровоснабжением. По-видимому, дефицит кислорода или питательных веществ (или и того, и другого) приводит к образованию сосудистых факторов роста (так называемых ангиогенных факторов).

В сущности, все ангиогенные факторы вызывают рост новых сосудов одинаковым способом: они способствуют появлению новых сосудов путем разрастания и ветвления старых сосудов. Первым этапом этого процесса является растворение базальной мембраны эндотелия в точке ветвления. Затем начинается быстрое образование новых эндотелиальных клеток, которые мигрируют через сосудистую стенку, образуя сосудистый росток, направленный к источнику ангиогенных факторов. Клетки продолжают быстро делиться и свертываются в трубку. Трубка соединяется с другой такой же, формирующейся от другого сосуда (артериолы или венулы), — и появляется капиллярная петля, в которой начинается кровоток. Если кровоток достаточно велик, в стенку нового сосуда переселяются гладкомышечные клетки, сосуд становится артериолой или венулой, а иногда и более крупным сосудом. Так, ангиогенез объясняет механизм, с помощью которого метаболические факторы тканей способствуют росту новых сосудов.

Ряд других веществ, таких как некоторые стероидные гормоны, оказывают на мелкие кровеносные сосуды противоположное действие. При этом происходит разрушение сосудистых клеток и исчезновение сосудов. Следовательно, количество кровеносных сосудов может уменьшаться, когда необходимость в них отпадает.

Влияние уровня метаболизма на местный тканевой кровоток

Васкуляризация зависит от максимальной потребности тканей в кровоснабжении, а не от среднего уровня кровоснабжения. Исключительно важной характеристикой долговременной регуляции кровоснабжения является то, что васкуляризация тканей обусловлена главным образом максимальным уровнем кровотока, необходимого тканям, а не средним уровнем их потребностей. Необходимость в таком максимальном кровотоке может возникать не более чем на несколько минут в день. Тем не менее, даже такой кратковременной предельной нагрузки достаточно для выделения эндотелиальных факторов роста в мышечной ткани, чтобы усилить ее васкуляризацию. Если этого не происходит, каждый раз, когда человеку приходится выполнять тяжелую физическую нагрузку, его мышцы не могут развить необходимую силу сокращения, т.к. они не получают достаточного количества кислорода и питательных веществ.

Однако если избыточная васкуляризация произошла, большая часть кровеносных сосудов обычно пребывает в состоянии сужения. Они открываются только под действием местных факторов, таких как недостаток кислорода, влияние сосудорасширяющих нервов и других факторов, свидетельствующих о необходимости резко увеличить кровоток.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Почти большинстве Протоколов УЗИ щитовидной железы встречается слово "васкуляризация". Она может быть не измененной или усиленной, как пишут врачи УЗД. Что это за "васкуляризация"? О чем сообщает эндокринологу увеличение этой "васкуляризации"? Врачи молчат или указывают на АИТ - аутоиммунный тиреоидит. По мнению части врачей, усиление васкуляризации щитовидной железы как-то связано с АИТ ( Но как?! Это умалчивается или многозначительно подводится под "воспаление" и далее также не поясняется ).

Наш специализированный канал Дзен уже рассказывал об васкуляризации щитовидной железы. Вы не знаете что такое ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ? Это секрет Полишинеля!

Итак, вас или ваз означает сосуд, а васкуляризия - СОСУДИСТОСТЬ . И что, многое и стало понятно? Представьте себе "сосудистость щитовидной железы" . Мне уже страшновато. Что это такое?

Да, в щитовидной есть сосуды. Но что такое СОСУДИСТОСТЬ под видом ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ? Количество сосудов? Что с ними не так? Как меняется СОСУДИСТОСТЬ? Увеличивается количество сосудов и это как-то видят узисты?

"Васкуляризацию" придумали за границей. Это у них васкуляризейшн - это особенности кровотока в сосудах. Ведь любыт английскоговорящие современники сокращать. У них не "ультразвуковое исследование - УЗИ", а только ультрасаунд. Не "щитовидная железа" (тироид глэнд), а одно слово - "щитовидная" - тироид. Они пишут просто: Ultrasound Thyroid. А мы продолжаем писать: Ультразвуковое исследование Щитовидной железы.

Впрочем, современные русские тоже сокращают. Что-то иностранное случилось в Сбербанке и он стал Сбер.

Вот и васкуляризейшен стало ВАСКУЛЯРИЗАЦИЕЙ.

Вот ЧТО показывает GOOGLE при запросе "васкуляризация щитовидной железы". Три из первых 10 иллюстраций-ссылок от нашей Клиники.

Вот ЧТО показывает GOOGLE при запросе "васкуляризация щитовидной железы". Три из первых 10 иллюстраций-ссылок от нашей Клиники.

Забудьте про васкуляри.

Количество сосудов так значимо не изменяется (. ), но меняется КРОВОТОК . Его интенсивность и скорость крови в сосудах . Это и способны оценить современные ультразвуковые аппараты. Даже аппараты 10-летней давности.

Копирайтеры пишут об изменении количества сосудов. Но вы же понимаете кто такие копирайтеры. Надеюсь, вы можете отличить текст врача от текста неврача, включая медика (врачи никогда не называют себя медиками).

"Врачи рассказали. ". Начинают о васкуляризации, но быстро текст переводят вас на другую тему (про УЗИ вообще) - это тоже прием копирайтеров.

Все подробно и понятно вам расскажет доктор А.В. Ушаков в новом фильме "УЗИ щитовидной железы: Васкуляризация или Кровоток"

В основе допплеровского исследования при УЗИ применяется эффект Допплера. Что это такое? Открытие этого явления Кристианом Допплером относится к 1842 году. В его основе ― возможность определения направления и скорости движущихся волновых сред в зависимости от длины волны и частоты.

Теоретический вывод К.Допплера был подтвержден в 1850 году на природе света. Как всегда, новое достижение в науке подверглось критике. В 1952 году Йозеф Пецваль представил в Академию наук свою работу, которой он пытался опровергнуть выявленный К.Допплером эффект странными суждениями о том, что теория Допплера опубликована всего на 8 страницах и не содержит сложных математических доказательств.

В 21 веке эффект Допплера был успешно применен в ультразвуковой диагностике с целью определения кровотока в органах. В частности ― в щитовидной железе.

Значение допплеровского УЗИ щитовидной железы

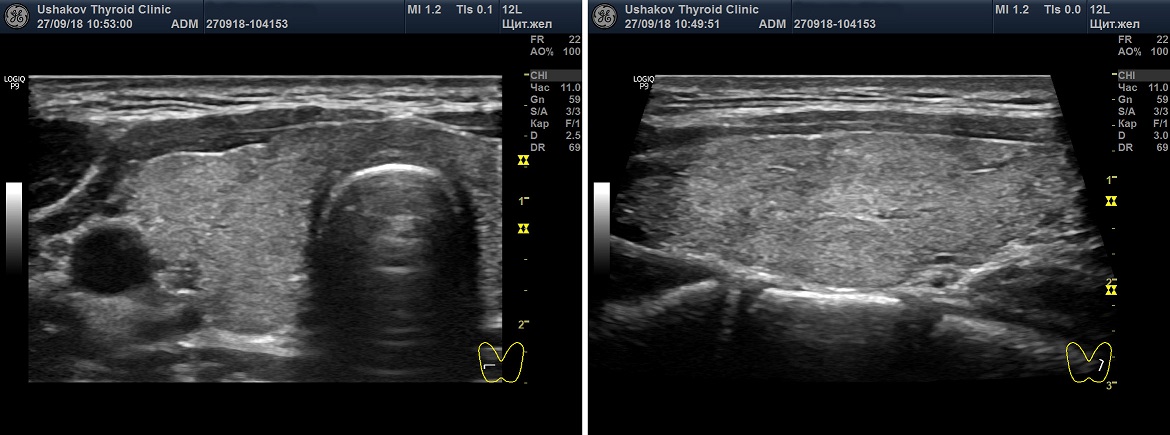

Допплерография щитовидной железы является важным способом изучения её ФУНКЦИОНАЛЬНОГО состояния, а именно ― величины напряжения частей щитовидной железы (долей, перешейка, их крупных и средних сегментов, а также узлов). Допплеровское УЗИ ЩЖ проводится в двух режимах ― ЦДК (цветовое допплеровское картирование/кодирование) и ЭДК (энергетическое допплеровское картирование/кодирование), а также двумя взаимно дополняющими способами: 1) определением интенсивности внутреннего кровотока и 2) оценки скорости кровотока (пиковой систолической скорости в системах верхней и нижней щитовидных артерий).

Изучение состояния и изменений только в серой шкале (В-режим) выявляет структурные особенности (т.е. анатомическое и гистологическое устройство) состояния щитовидной железы. Но допплеровское исследование значительно дополняет диагностику, сообщая о функциональном состоянии измененных участков в железе и всего органа в целом.

Рисунок 1. Серая шкала (В-режим) ультразвуковой диагностики.

Общие сведения о допплеровском УЗИ ЩЖ

• Все современные ультразвуковые аппараты оснащены технической возможностью допплеровского УЗИ.

• Любое УЗИ щитовидной железы обязательно должно проводиться с допплеровской диагностикой кровотока железы. Отсутствие этой части исследования при УЗИ указывает на неполноценность диагностики.

• При УЗИ щитовидной железы врач должен выявить интенсивность кровотока и наибольшую пиковую скорость в щитовидных артериях.

Не существует каких-то особых показаний к допплерографии щитовидной железы. Все состояния щитовидной железы подлежат ультразвуковой допплеровской диагностике.

При каждом УЗИ щитовидной железы показана и обязательна Допплерография. ПРЕИМУЩЕСТВА же допплерографии заключаются в:

• Оценке функционального напряжения всей железы и ее частей (в т.ч. узлов),

• Выявлении признака рака узлов щитовидной железы.

Что должно быть в Протоколе УЗИ

Васкуляризация ― что это такое?

В действительности, при УЗИ врачи видят наполнение сосудов кровью, а количество сосудов существенно не меняется. Поэтому правильно писать не о васкуляризации (сосудистости), а о кровотоке.

Интенсивность кровотока щитовидной железы

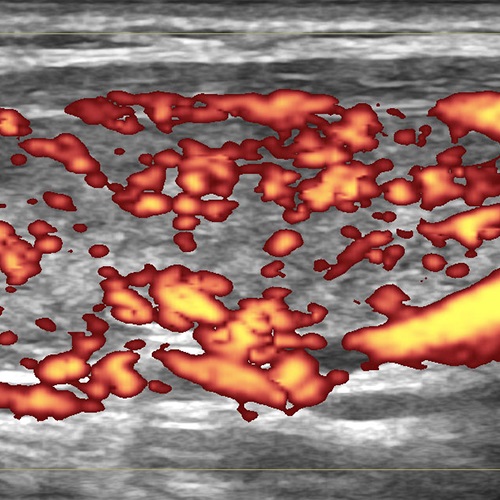

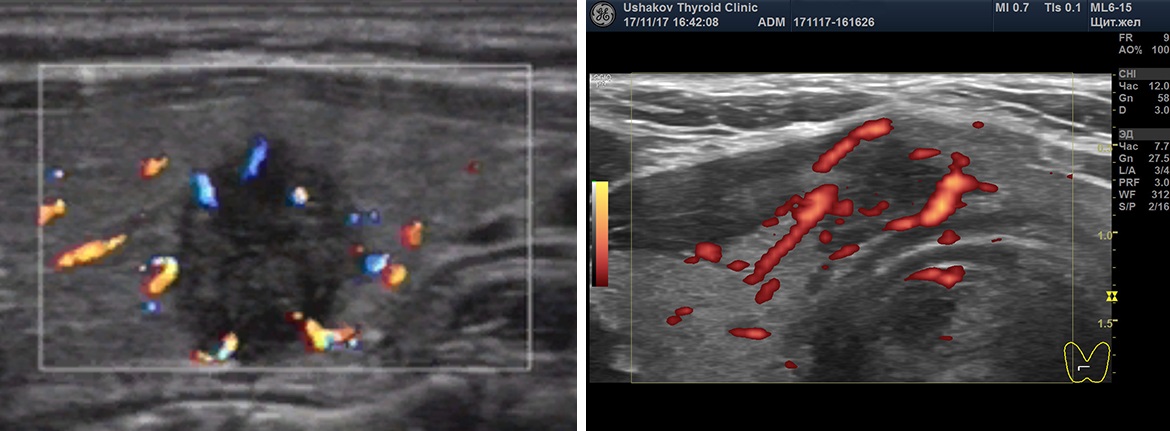

Кровоток в ЩЖ определяется в режиме ЦДК или ЭДК. Многие врачи применяют ЦДК, а не ЭДК, несмотря на меньшее количество искажений при ЭДК. Наша Клиника предлагает всем коллегам выполнять оценку интенсивности кровотока в ЩЖ с помощью ЭДК, а скорость крови в режиме ЦДК, так как ЦДК позволяет цветом различать артерии от вен.

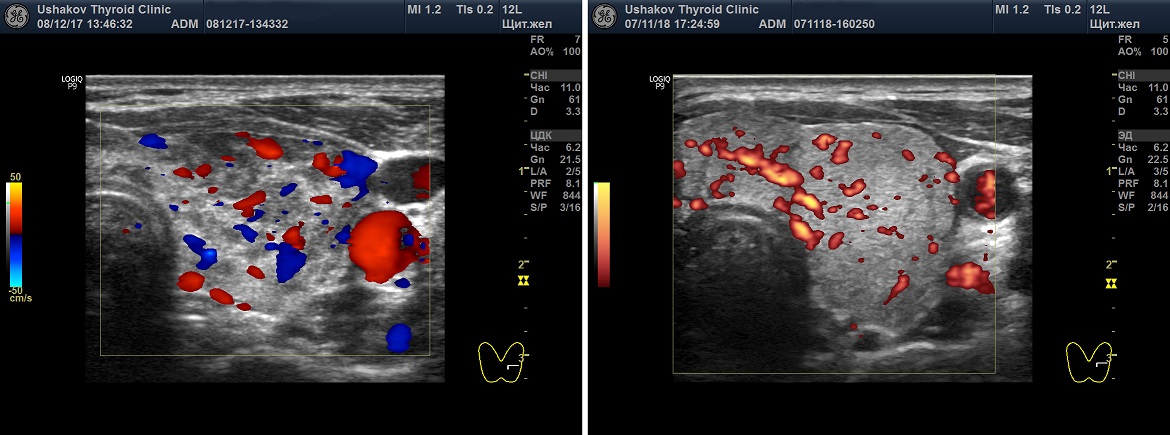

Рисунок 2. Два варианта ультразвукового допплеровского режима ― ЦДК (цветовое допплеровское картирование) и ЭДК (энергетическое допплеровское картирование). Программа УЗ-аппарата показывает сосуды цветом. Красным и синим при ЦДК и алым ― при ЭДК. При ЦДК видны сосуды (артерии и вены), несущие кровь в разных направлениях). При ЭДК не видно направления течения крови, но меньше погрешностей.

Допустим, врач правильно настроил допплеровские параметры своего УЗ-аппарата (в зависимости от настроек интенсивность кровотока может оказаться разной). Врач должен раздвинуть на своем видимом поле допплеровскую карту максимально широко, охватывая всю видимую часть ЩЖ. Попытка определить интенсивность кровотока в маленьком допплеровском окошке усложнит процесс и может способствовать ошибке.

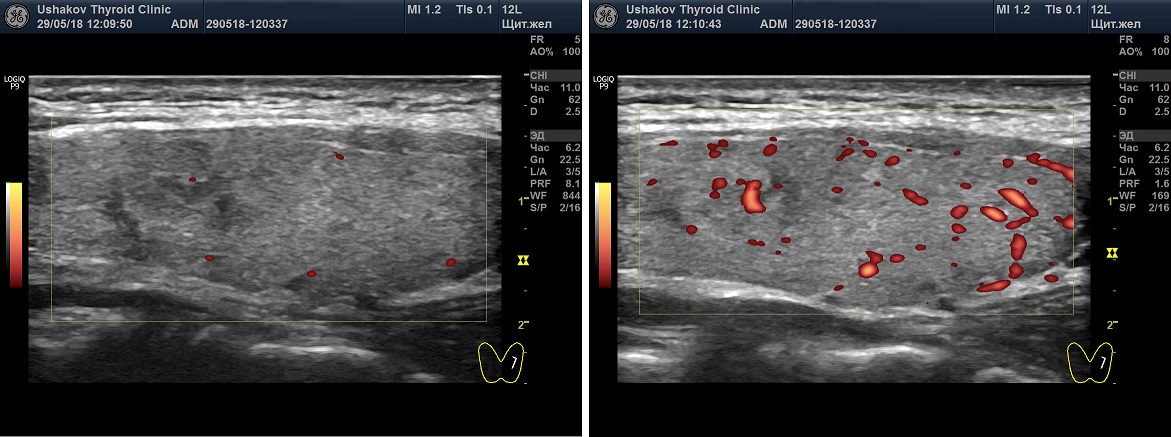

Рисунок 3. Разные настройки режима ЭДК ультразвукового допплеровского исследования. Представлена одна и та же проекция правой доли щитовидной железы. Период между снимками ― 1 минута. Слева ― с нормальными базовыми настройками (смотрите справа значения PRF), справа ― с настройками более высокой чувствительности. Видно, что при изменении настроек определяется не нормальный, а усиленный кровоток.

Специалист должен просмотреть датчиком каждую долю и перешеек ЩЖ, продвигая датчик вдоль и поперек, определяя, таким образом, количество сосудистых элементов, которые программа окрашивает в цвета. При ЭДК ― обычно в алый цвет, при ЦДК ― в два цвета ― красный и синий.

Существуют 6 вариантов интенсивности кровотока в ткани щитовидной железы:

• Ослабленный,

• Нормальный (в составе нормального – оптимальный),

• Малого усиления,

• Умеренного усиленный,

• Значительно усиленный,

• Очень значительно усиленный.

Ослабленная интенсивность кровотока ― сосудистые элементы не видны или имеется 1-2 малого диаметра.

Нормальная интенсивность кровотока ― сосудистые элементы в доле ЩЖ от 3-4 до 10, без расширения магистральных сосудов.

Оптимальная интенсивность кровотока ― сосудистые элементы в доле ЩЖ около 5-7, без расширения магистральных сосудов.

Малое усиление интенсивности кровотока ― сосудистые элементы в доле ЩЖ от 10-12 до 20-25, с расширением некоторых сосудов.

Умеренное усиление интенсивности кровотока ― сосудистые элементы в доле ЩЖ от 20-25 до 35-40, с расширением магистральных сосудов внутри и по периметру доли.

Значительное усиление интенсивности кровотока ― сосудистые элементы в доле ЩЖ более 40, с расширением многих сосудов.

Очень значительное усиление интенсивности кровотока ― почти полное заполнение щитовидной железы сосудистыми элементами.

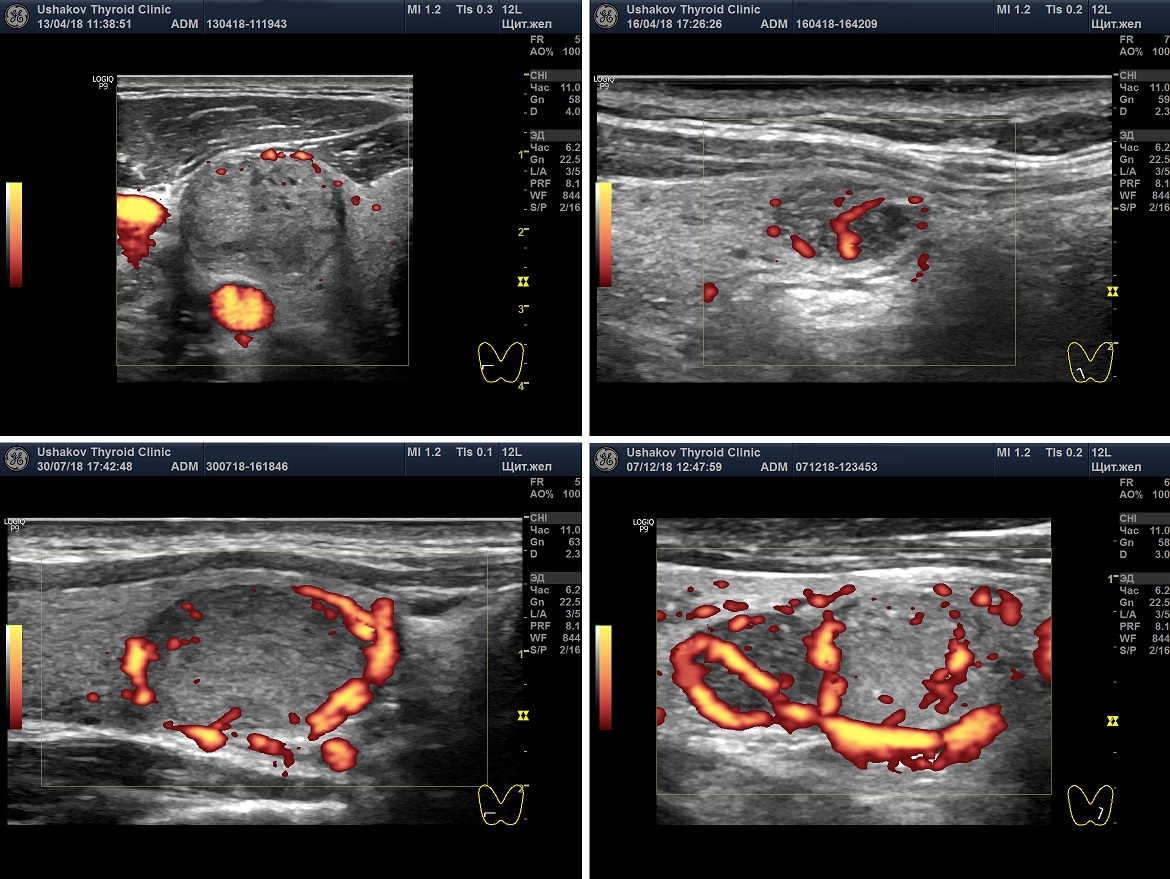

Рисунок 4. УЗИ ― допплеровское исследование интенсивности кровотока щитовидной железы. Показаны несколько вариантов: Ослабленный кровоток, нормальный кровоток, Малое усиление кровотока, Умеренное усиление кровотока и Значительное усиление кровотока.

Скорость кровотока

Специальный допплеровский режим позволяет измерить скорость кровотока в верхней и нижней артериях долей щитовидной железы.

Определяется пиковая скорость крови, то есть наибольшая скорость среди разных потоков внутри артерии. Дело в том, что стенки сосудов тормозят движение крови, а центральная область сосуда движется с большей скоростью. Поэтому современные аппараты УЗИ способны определить скорость разных зон в сосуде и показать наибольшую, т.е. ПИКОВУЮ скорость кровотока. При этом определяется пиковая скорость в момент прохождения пульсовой волны, создаваемой сокращением сердца ― Пиковая Систолическая Скорость Кровотока (ПССК).

Но в зависимости от места расположения метки в щитовидной артерии, имеющей изгибы, сужения (с расширениями) и ответвления, пиковая скорость может быть разной. Поэтому важно, чтобы врач не только формально выявил ПССК, но выявил максимальную ПССК. Для этого врачу требуются знания, навык и, конечно, ― время.

Наиболее удобной для измерения ПССК является верхняя щитовидная артерия в связи с более поверхностным её нахождением, а также постоянством расположения самой артерии и её передне-медиальной ветви. Даже если условия предоставляют возможность и требуют оценки ПССК в нижней щитовидной артерии, всегда требуется измерение вместе с тем ПССК верхней артерии. Такая практика сохранит преемственность в диагностике. То есть можно будет сравнить значения с предыдущими, настоящими и последующими данными.

Варианты оценки Пиковой Систолической Скорости Кровотока

(По данным Клиники щитовидной железы доктора А.В. Ушакова, 2018)

• Ослабленная ПССК ― менее 20 см/с.

• Нормальная ПССК ― 20-30 см/с.

• Оптимальная ПССК ― 23-28 см/с.

• Малое усиление ПССК ― 30-50 см/с.

• Умеренное усиление ПССК ― 50-80 см/с.

• Значительное усиление ПССК ― более 80 см/с,

• Очень значительное усиление ПССК ― более 120 см/с.

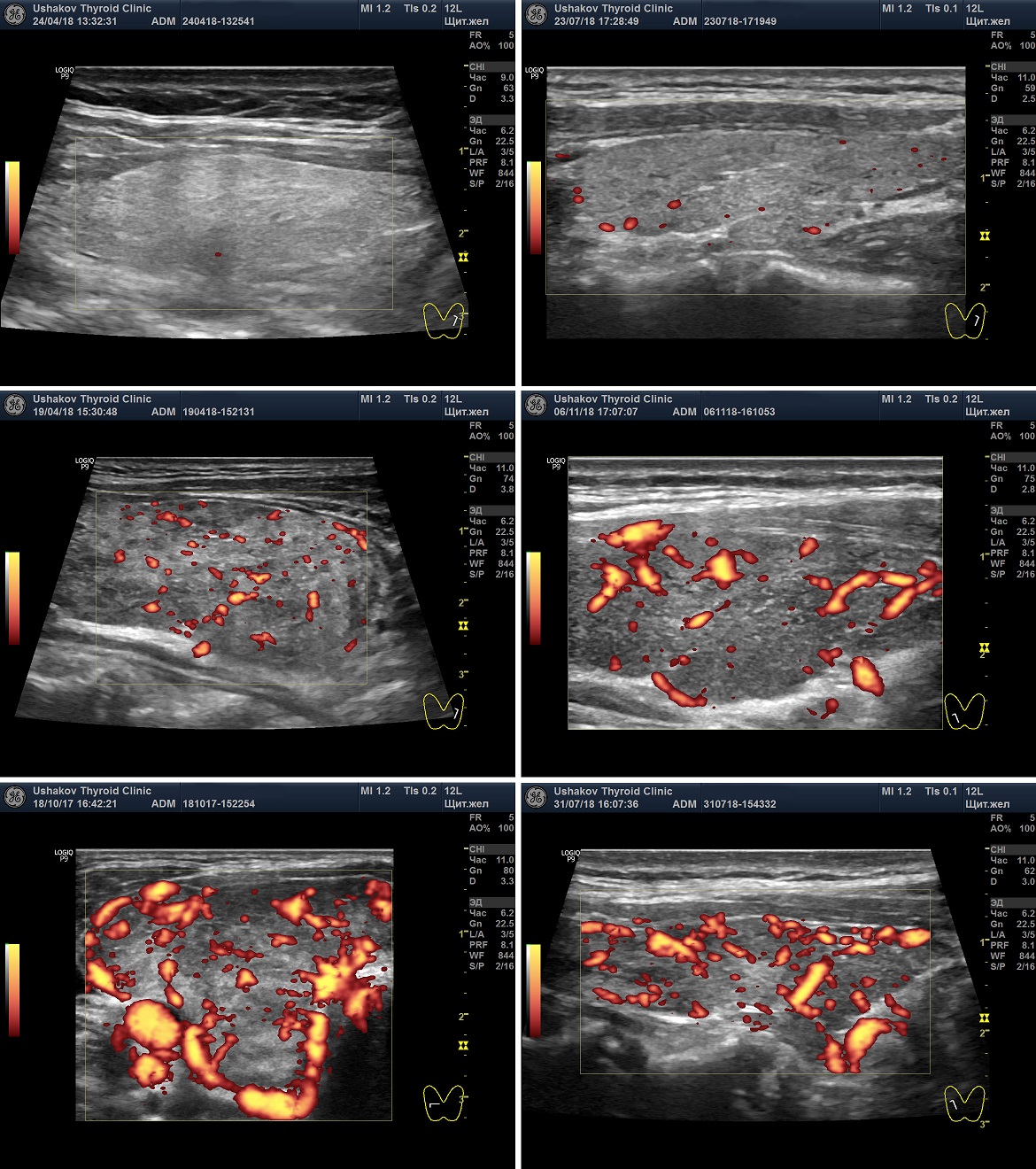

Рисунок 5. Варианты Пиковой Систолической Скорости Кровотока (ПССК). Спектральная допплеровская диагностика кровотока щитовидной железы. Представлены основные случаи ПССК: Ослабленная, Нормальная, Малого усиления, Умеренного усиления, Значительного и Очень значительного усиления.

Если имеется усиление ПССК, то приходится судить об усиленном влиянии на ткань щитовидной железы и её сосуды со стороны периферической вегетативной нервной системы (пВНС). Увеличение ПССК может определяться при разных состояниях гормонального обмена ― эутиреозе, гипотиреозе и гипертиреозе. Это связано с ведущей ролью пВНС в деятельности щитовидной железы.

Эти значения справедливы для кровотока в сосудах узлов ЩЖ. По ПССК сосудов узлов можно судить о том, насколько активен процесс в ткани узлов щитовидной железы. Такой процесс может быть связан не только с интенсивностью образования гормонов, но и с явлениями размножения клеток (пролиферации) или их разрушения (деструкции). Всё это должен оценивать компетентный специалист и пояснять пациенту.

Интенсивность кровотока узлов щитовидной железы

При описании узлов в Протоколе УЗИ врач должен сообщить об интенсивности узлового кровотока и его особенностях расположения в узле. В режиме ЦДК или ЭДК.

Кровоток узла может быть ослабленным, малым, умеренным и значительным. Эта характеристика важна для оценки скорости и течения процессов в узлах. Определение величины интенсивности кровотока узлов поможет в прогнозе изменений узлов в соответствии с их стадиями.

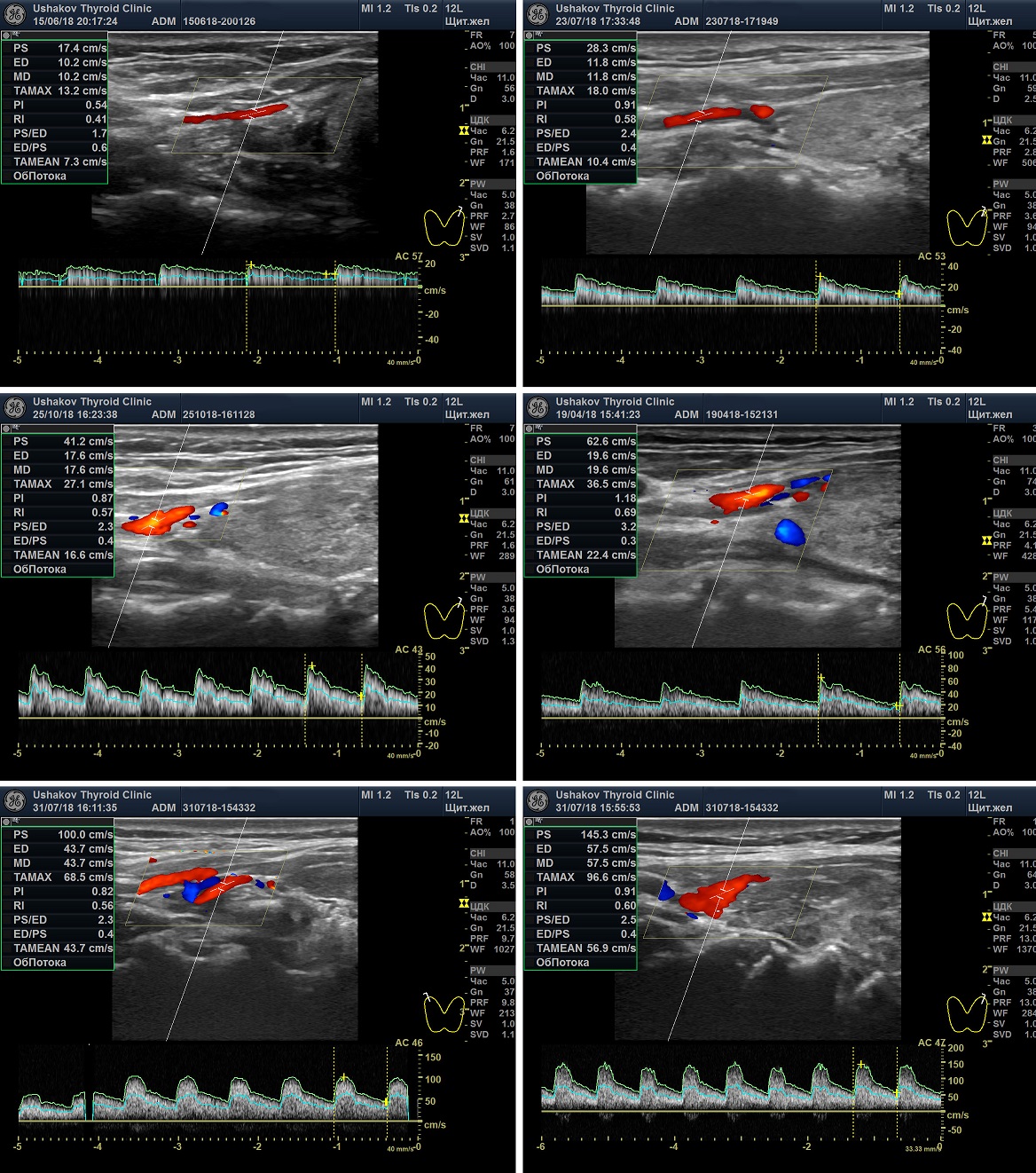

Рисунок. 6. Интенсивность кровотока узлов щитовидной железы. Показаны несколько вариантов интенсивности кровотока: Малой интенсивности, Умеренной интенсивности, Значительной интенсивности.

Рисунок. 7. Неупорядоченный кровоток узлов щитовидной железы.

В завершении…

Вы ознакомились с обзором допплерографии щитовидной железы для пациентов. Врачебные особенности такой диагностики гораздо шире, имеют свои особенности и правила, которые доктор А.В. Ушаков передаёт врачам УЗИ (сонологам) во время непосредственного обучения и в своих монографиях.

Рисунок 8. Главный врач Клиники щитовидной железы, к.м.н. А.В. Ушаков проводит обучение специалистов УЗИ.

Бурденко васкуляризация печени — (Н. Н. Бурденко, 1876 1946, сов. хирург) хирургическая операция подшивания большого сальника к фиброзной оболочке печени с целью улучшения печеночного кровообращения … Большой медицинский словарь

Туберкулёз внелёгочный — Туберкулез внелегочный условное понятие, объединяющее формы туберкулеза любой локализации, кроме легких и других органов дыхания. В соответствии с клинической классификацией туберкулеза (Туберкулёз), принятой в нашей стране, к Т. в. относят… … Медицинская энциклопедия

Кератит — I Кератит (keratitis; греч. keratos рог, роговое вещество + itis) воспаление роговицы, сопровождающееся ее помутнением и снижением зрения вплоть до слепоты. Этиология и патогенез. Наиболее часто встречаются инфекционные К., среди которых… … Медицинская энциклопедия

По́чки — (renes) парный экскреторный и инкреторный орган, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма. АНАТОМО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК Почки расположены в забрюшинном пространстве (Забрюшинное пространство) на… … Медицинская энциклопедия

СЕРДЦЕ — СЕРДЦЕ. Содержание: I. Сравнительная анатомия. 162 II. Анатомия и гистология. 167 III. Сравнительная физиология. 183 IV. Физиология. 188 V. Патофизиология. 207 VІ. Физиология, пат.… … Большая медицинская энциклопедия

реваскуляризация — (revascularisatio; ре + васкуляризация) восстановление сосудов в каком либо участке ткани или органа, сосудистая сеть которого была разрушена воспалительным. некротическим или склеротическим процессом … Большой медицинский словарь

Читайте также: