В чем состоит противоположность названия и смысла сборника ходасевича счастливый домик кратко ответ

Обновлено: 05.07.2024

С Владиславом Фелициановичем Ходасевичем Пастернак был знаком еще в Москве. Нам известно, например, о их встрече на том же самом вечере в доме М.О. Цейтлина, на котором присутствовала и Цветаева. Конечно, этот исторический вечер был не единственной московской встречей с Ходасевичем — оба поэта, несомненно, были друг другу небезразличны, хотя и друзьями тоже называться никак не могли. Собственно, краткое сближение между ними произошло в 1922 году в Берлине.

Жив Бог! Умен, а не заумен, Хожу среди своих стихов, Как непоблажливый игумен Среди смиренных чернецов. Пасу послушливое стадо Я процветающим жезлом. Ключи таинственного сада Звенят на поясе моем. Я — чающий и говорящий. Заумно, может быть, поет Лишь ангел, Богу предстоящий, — Да Бога не узревший скот Мычит заумно и ревет. А я — не ангел осиянный, Не лютый змий, не глупый бык. Люблю из рода в род мне данный Мой человеческий язык: Его суровую свободу, Его извилистый закон… О, если б мой предсмертный стон Облечь в отчетливую оду!

В том честном подвиге, в том счастьи песнопений, Которому служу я в каждый миг, Учитель мой — твой чудотворный гений, И поприще — волшебный твой язык. И пред твоими слабыми сынами Еще порой гордиться я могу, Что сей язык, завещанный веками, Любовней и ревнивей берегу…

Что было причиной драмы неполной реализованности Ходасевича? Возможно, эмиграция, вынужденная оторванность от родной почвы, вечная неустроенность быта, нужда, необходимость зарабатывать поденным трудом, тонкая нервная организация? Подобных причин можно найти множество, однако ни одна из них не может служить исчерпывающим объяснением. Великим поэтом, Пушкиным своего времени, Ходасевич не стал. Отчасти с этим связано и ревностное чувство, которое он питал к Пастернаку, человеку своего круга, своего уровня образования, близкому по менталитету, образу жизни, взглядам на поэзию, но — несомненно состоявшемуся, признанному на родине, поэту в высшем смысле этого слова. Маяковского Ходасевич тоже ненавидел, но Маяковский был для него чужим и не мог всерьез восприниматься как соперник. Пастернак же волею судеб занял место первого русского поэта современности, которое по внутреннему ощущению Ходасевича должно было принадлежать ему самому.

Посмотрим на отзывы Ходасевича о поэзии Пастернака 1927–1928 годов, чтобы уловить их главную интонацию.

Уже по частоте упоминаний имени Пастернака в отчетах Ходасевича очевидно, как пристально следил он за успехами и неудачами своего антагониста. Однако окрашенная личным отношением критика Ходасевича нуждалась в поддержке специалиста, человека, не связанного с Пастернаком враждой, обидами, ревностью, в чем Ходасевича могли легко заподозрить. Профессиональный критик-филолог мог высказаться гораздо более аргументированно и менее эмоционально, что придало бы, несомненно, больший вес всей концепции.

Осталось подвести итог. К сожалению, личное общение между Пастернаком и Ходасевичем так и не восстановилось, несмотря на краткую встречу, которая произошла в Париже в 1935 году. После нее и до трагической смерти Ходасевича в 1939 году они больше не обменялись ни единым словом. Надо отметить, однако, что резкие выпады против Пастернака постепенно покинули критические заметки Ходасевича. Возможно, это произошло именно потому, что он перестал воспринимать себя действующим соперником Пастернака, перестал бороться за полноту воплощения своего дара. В поздних заметках Ходасевича имя Пастернака еще появлялось, но уже совсем в ином контексте, личное противостояние было со всей очевидностью снято. Теперь он говорил о Пастернаке как единственном, кто сохраняет собственное лицо в ситуации полной потери идентичности ведущими советскими литераторами. Оценок пастернаковской поэзии, равно как и прозы, он больше не давал.

В 1911 году Владислав Ходасевич женится на Анне Гренцион, младшей сестре писателя Георгия Чулкова. Это был счастливый брак, хотя и не первый в жизни обоих. Своей второй жене Ходасевич посвящает вторую книгу стихов "Счастливый домик".

Название это взято им из стихотворения Пушкина "Домовой" ("И от недружественного взора счастливый домик охрани!"). Счастливый домик, воспетый Ходасевичем в книге — призрак семейного счастья, которое он испытал там с женой и сыном (у Анны был ребёнок от первого брака). И если в прежних стихах поэта преобладали душевное смятение, драматизм, трагизм, мятежные думы, внутренняя раздвоенность , то в "Счастливом домике" он выразил гармонию родственных отношений, идеал домашнего очага, семейного уюта, простого сердечного счастья.

О радости любви простой,

утехи нежных обольщений!

Вы величавей, вы священней

величия души пустой.

Потом, когда в своем наитье

Разочаруешься слегка,

Воспой простое чаепитье,

Пыльцу на крыльях мотылька.

Главную мысль этой книги можно было бы сформулировать так: да, существует мир тревоги, тоски, мятежных дум и ожидания смерти. Но над ним, выше его стоит то, что должно быть истинным содержанием жизни любого человека: потребность в мирной жизни, живом счастье, существующем где-то рядом. Хотя тема домашнего уюта была для Ходасевича совсем не органична,— человек он был трагичный, безуютный, неприкаянный.

Вторая жена Ходасевича была полной противоположностью первой: тиха, скромна,

задумчива и покорна. В одном из стихотворений, посвященных Анне Чулковой, он писал:

Ты показала мне без слов,

Как вышел хорошо и чисто

Тобою проведенный шов

По краю белого батиста.

А я подумал: жизнь моя,

Как нить, за Божьими перстами

По легкой ткани бытия

Бежит такими же стежками.

То виден, то сокрыт стежок,

То в жизнь, то в смерть перебегая.

И, улыбаясь, твой платок

Перевернул я, дорогая.

Да, я бежал, как трус, к порогу Хлои стройной,

Внимая брань друзей и персов дикий вой,

И все-таки горжусь: я, воин недостойный,

Всех превзошел завидной быстротой.

Счастливец! я сложил у двери потаенной

Доспехи тяжкие: копье, и щит, и меч.

У ложа сонного, разнеженный, влюбленный,

Хламиду грубую бросаю с узких плеч.

Вот счастье: пить вино с подругой темноокой

И ночью, пробудясь, увидеть над собой

Глаза звериные с туманной поволокой,

Ревнивый слышать зов: ты мой? Ужели мой?

И целый день потом с улыбкой простодушной

За Хлоей маленькой бродить по площадям,

Внимая шепоту: ты милый, ты послушный,

Приди еще, -- я все тебе отдам!

Вместе с Анной они пережили тяжёлое время революций, голода, безденежья.

Из воспоминаний Надежды Мандельштам: "Жили они трудно. Без жены Ходасевич бы не вытянул. Анна добывала пайки, приносила их, рубила дровешки, топила печку, стирала, варила, мыла больного Владека. К тяжёлому труду она его не допускала".

Когда весной 1920-го Ходасевич заболел фурункулёзом, жена по 10 раз на день перевязывала все его многочисленные нарывы. Самоотверженность этой женщины не знала себе равных. Утром она спешила на службу, вечером была за кухарку, потом — за сестру милосердия. Она была его женой, сестрой, матерью, ангелом-хранителем.

М. Шагинян в рецензии на "Счастливый домик" Ходасевича писала: "Его счастливый домик — это совсем особый домик, в котором следовало бы хоть немного погостить каждому из нас". Но революция, годы военного коммунизма, гражданская война с их голодом, холодом, бедностью, болезнями, каждодневными тяготами расшатали "счастливый домик". В течение нескольких лет картина мира разительно изменилась. Для иллюзий в нём уже не оставалось места.

Здесь домик был. Недавно разобрали

верх на дрова. Лишь каменного низа

остался грубый остов.

Эти стихи поэта предвосхитили распад семейного домика самого Ходасевича. Летом 1922 года он встречает молодую писательницу Нину Берберову, которая станет его третьей женой. Он ничего не мог поделать с этим чувством:

Должно быть, это мой позор,

но что же, если вот —

душа, всему наперекор,

поёт, поёт, поёт?

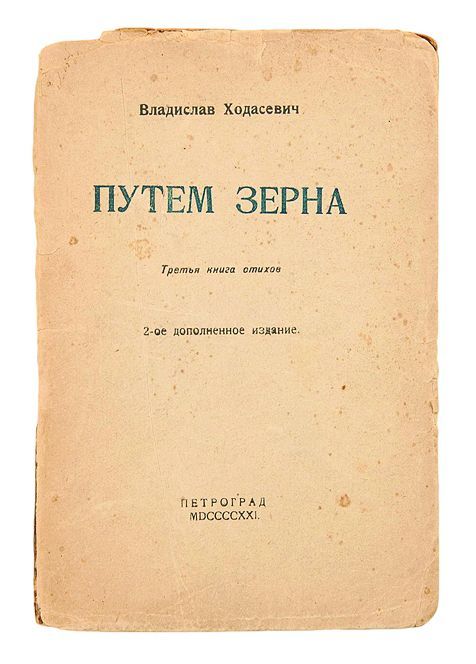

Ходасевич дарит Берберовой свою новую книгу "Путём зерна" с надписью: "Нине Владиславовне. 1922. Начало весны". Да, для них, решивших что будут вместе, это действительно было началом весны, новой жизни, началом тёплого счастливого времени, когда прорастают зёрна и удержать их невозможно. Но для законной жены поэта Анны Ивановны это было не началом, а концом, трагической развязкой, близость которой она чуяла и умоляла сказать ей правду. Однако Ходасевич не нашёл для неё этих горьких, но честных слов. Он уехал с Берберовой за границу тайно, посылая жене с дороги (якобы из командировки), телеграммы о том, что скоро будет, чтобы та не верила сплетням и пекла к его приезду его любимый яблочный пирог. Это были необходимые меры конспирации, чтобы не узнали раньше времени, не помешали отъезду. Всё так, но. Всё же по отношению к Анне его поступок был бесчеловечен. Уехать навсегда, не простившись, не объяснившись, не попросив прощения за своё предательство.

Анна никогда не держала на Ходасевича зла, не сказав ему ни слова упрёка. Она дожила до хрущёвской оттепели, сохранив архив поэта и сделав всё возможное, чтобы творчество её мужа, сбежавшего к другой женщине, не забылось на Родине.

Почему поэт уехал тогда с 20-летней красавицей Ниной Берберовой, а не с ней, столько сделавшей для него в самое трудное время? Ответа нет. Саму Берберову это тоже удивляло: "Меня поразило, — писала она в воспоминаниях, — что он сматывается втихаря от женщины, с которой провёл все тяжёлые годы и которую называл женой". Судя по всему, трагедия Ходасевича была глубже внешнего зла — он знал, что частица зла мирового сокрыта и в нём самом.

Из его стихов, написанных в Берлине:

О чём? Забыл. Непостижимо.

Как можно жить в тоске такой!

Он вскакивает. Мимо, мимо,

на ветер, на берег морской!

Колышется его просторный

пиджак — и, подавляя стон,

пред европейской ночью чёрной

заламывает руки он.

("Европейская ночь")

Кажется, что он это пишет о себе. Тогда, весной 22-го, Ходасевич сказал своей юной невесте на их первом свидании, что у него теперь две задачи в жизни: быть с ней вместе и — уцелеть. Задачи были успешно решены: Россия осталась в кошмарном прошлом, рядом — любимая женщина, новые страны, знакомства, встречи, жизнь — с чистого листа. Но что-то мешало быть счастливым.

Душа! Тебе до боли тесно

здесь, в опозоренной груди.

Ищи отрады поднебесной,

а вниз, на землю, не гляди.

Там, с оставшейся далеко внизу земли смотрели на него ничего не понимающие, доверчиво распахнутые глаза брошенной Ани, которая продолжала с надеждой печь его любимый яблочный пирог: а вдруг правда вернётся?

Пробочка над крепким йодом!

Как ты скоро перетлела.

Так вот и душа незримо

жжёт и разъедает тело.

Душа, память, совесть стали неодолимым препятствием к счастью.

Мне каждый звук терзает слух,

и каждый луч глазам несносен.

Прорезываться начал дух,

как зуб из-за припухших дёсен.

Прорежется — и сбросит прочь

изношенную оболочку.

Тысячеокий — канет в ночь,

не в эту серенькую ночку.

А я останусь тут лежать —

банкир, заколотый апашем, —

руками рану зажимать,

кричать и биться в мире вашем.

("Из дневника")

Леди долго руки мыла,

Леди крепко руки терла.

Эта леди не забыла

Окровавленного горла.

Леди, леди! Вы как птица

Бьетесь на бессонном ложе.

Триста лет уж вам не спится -

Мне лет шесть не спится тоже.

Из воспоминаний Анны Гренцион: «В ответ на мое письмо получила телеграмму: "Вернусь четверг или пятницу".

Мы жили на углу Невского и Мойки, и из нашего окна был виден почти весь Невский. Я простояла оба утра четверга и пятницы у окна, надеясь увидать Владю едущим на извозчике с вокзала. В пятницу за этим занятием меня застала Надя Павлович и сказала мне: "Ты напрасно ждешь, он не приедет". Я ей на это показала телеграмму, но она повторяла: "Он не приедет". Она была права. Через два дня я получила письмо, написанное с дороги за границу. Он выехал из Москвы в среду. Письмо было короткое. Начиналось оно так: "Моя вина перед тобой так велика, что я не смею даже просить прощения".

Я, я, я. Что за дикое слово!

Неужели вон тот — это я?

Разве мама любила такого,

Желто-серого, полуседого

И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом

Танцевавшийна дачных балах,—

Это я, тот, кто каждым ответом

Желторотым внушает поэтам

Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры

Всю мальчишечью вкладывал прыть,—

Это я, тот же самый, который

На трагические разговоры

Научился молчать и шутить?

Впрочем, так и всегда на средине

Рокового земногопути:

От ничтожной причины — к причине,

А глядишь — заплутался в пустыне,

И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками

На парижский чердак загнала.

И Вергилия нет за плечами,—

Только есть одиночество — в раме

Говорящего правду стекла.

Любимая женщина спустя десять лет ответит поэту таким же предательством, уйдя к другому. Он вскоре умрёт на операционном столе в возрасте 53 лет.

Когда бы долго жил на свете,

должно быть, на исходе дней

упали бы соблазнов сети

с несчастной совести моей.

Какая может быть досада,

и счастья разве хочешь сам,

когда нездешняя прохлада

уже бежит по волосам.

В 1911 году Владислав Ходасевич женится на Анне Гренцион, младшей сестре писателя Георгия Чулкова. Это был счастливый брак, хотя и не первый в жизни обоих. Своей второй жене Ходасевич посвящает вторую книгу стихов "Счастливый домик".

Название это взято им из стихотворения Пушкина "Домовой" ("И от недружественного взора счастливый домик охрани!"). Счастливый домик, воспетый Ходасевичем в книге — призрак семейного счастья, которое он испытал там с женой и сыном (у Анны был ребёнок от первого брака). И если в прежних стихах поэта преобладали душевное смятение, драматизм, трагизм, мятежные думы, внутренняя раздвоенность , то в "Счастливом домике" он выразил гармонию родственных отношений, идеал домашнего очага, семейного уюта, простого сердечного счастья.

О радости любви простой,

утехи нежных обольщений!

Вы величавей, вы священней

величия души пустой.

Потом, когда в своем наитье

Разочаруешься слегка,

Воспой простое чаепитье,

Пыльцу на крыльях мотылька.

Главную мысль этой книги можно было бы сформулировать так: да, существует мир тревоги, тоски, мятежных дум и ожидания смерти. Но над ним, выше его стоит то, что должно быть истинным содержанием жизни любого человека: потребность в мирной жизни, живом счастье, существующем где-то рядом. Хотя тема домашнего уюта была для Ходасевича совсем не органична,— человек он был трагичный, безуютный, неприкаянный.

Марина Рындина, в замужестве Маковская. Портрет работы А. Я. Головина

Вторая жена Ходасевича была полной противоположностью первой: тиха, скромна, задумчива и покорна.

В одном из стихотворений, посвященном Анне, он писал:

Ты показала мне без слов,

Как вышел хорошо и чисто

Тобою проведенный шов

По краю белого батиста.

А я подумал: жизнь моя,

Как нить, за Божьими перстами

По легкой ткани бытия

Бежит такими же стежками.

То виден, то сокрыт стежок,

То в жизнь, то в смерть перебегая.

И, улыбаясь, твой платок

Перевернул я, дорогая.

Да, я бежал, как трус, к порогу Хлои стройной,

Внимая брань друзей и персов дикий вой,

И все-таки горжусь: я, воин недостойный,

Всех превзошел завидной быстротой.

Счастливец! я сложил у двери потаенной

Доспехи тяжкие: копье, и щит, и меч.

У ложа сонного, разнеженный, влюбленный,

Хламиду грубую бросаю с узких плеч.

Вот счастье: пить вино с подругой темноокой

И ночью, пробудясь, увидеть над собой

Глаза звериные с туманной поволокой,

Ревнивый слышать зов: ты мой? Ужели мой?

И целый день потом с улыбкой простодушной

За Хлоей маленькой бродить по площадям,

Внимая шепоту: ты милый, ты послушный,

Приди еще, -- я все тебе отдам!

Можно подумать, что речь идёт о бегстве Ходасевича от жены к Нине Берберовой, но нет. Это стихотворение 1911 года, и адресатом его была в то время именно Анна, к которой поэт уходил от прежней возлюбленной — Евгении Муратовой. ("Можно полагать, что Хлоя в этом стихотворении -- Анна Ивановна Чулкова, сближение Ходасевича с которой относится к осени 1911 г." (Мальмстад и Хьюз, 1983, 296)

Обо всем в одних стихах не скажешь.

Жизнь идет волшебным, тайным чередом,

Точно длинный шарф кому-то вяжешь,

Точно ждешь кого-то, не грустя о нем.

Нижутся задумчивые петли,

На крючок посмотришь - все желтеет кость,

И не знаешь, он придет ли, нет ли,

И какой он будет, долгожданный гость.

Утром ли он постучит в окошко,

Иль стопой неслышной подойдет из тьмы

И с улыбкой, страшною немножко,

Все распустит разом, что связали мы.

Вместе с Анной они пережили тяжёлое время революций, голода, безденежья.

Из воспоминаний Надежды Мандельштам: "Жили они трудно. Без жены Ходасевич бы не вытянул. Анна добывала пайки, приносила их, рубила дровешки, топила печку, стирала, варила, мыла больного Владека. К тяжёлому труду она его не допускала". Когда весной 1920-го Ходасевич заболел фурункулёзом, жена по 20 раз в день перевязывала все его 120 нарывов. Самоотверженность этой женщины не знала себе равных. Утром она спешила на службу, вечером была за кухарку, потом — за сестру милосердия. Она была его женой, сестрой, матерью, ангелом-хранителем.

М. Шагинян в рецензии на "Счастливый домик" Ходасевича писала: "Его счастливый домик — это совсем особый домик, в котором следовало бы хоть немного погостить каждому из нас". Но революция, годы военного коммунизма, гражданская война с их голодом, холодом, бедностью, болезнями, каждодневными тяготами расшатали "счастливый домик". В течение нескольких лет картина мира разительно изменилась. Для иллюзий в нём уже не оставалось места.

Здесь домик был. Недавно разобрали

верх на дрова. Лишь каменного низа

остался грубый остов.

Эти стихи предвосхитили распад семейного домика самого Ходасевича. Летом 1922 года он встречает молодую писательницу Нину Берберову, которая станет его третьей женой.

Он ничего не мог поделать с этим чувством:

Должно быть, это мой позор,

но что же, если вот —

душа, всему наперекор,

поёт, поёт, поёт?

Ходасевич дарит Берберовой свою новую книгу "Путём зерна" с надписью: "Нине Николаевне. 1922. Начало весны".

Да, для них, решивших что будут вместе, это действительно было началом весны, новой жизни, началом тёплого счастливого времени, когда прорастают зёрна и удержать их невозможно. Но для законной жены поэта Анны Ивановны это было не началом, а концом, трагической развязкой, близость которой она чуяла и умоляла сказать ей правду. Однако Ходасевич не нашёл для неё этих горьких, но честных слов. Он уехал с Берберовой за границу тайно, посылая жене с дороги (якобы из командировки), телеграммы о том, что скоро будет, чтобы та не верила сплетням и пекла к его приезду его любимый яблочный пирог. Это были необходимые меры конспирации, чтобы не узнали раньше времени, не помешали отъезду. Всё так, но. Всё же по отношению к Анне его поступок был бесчеловечен. Уехать навсегда, не простившись, не объяснившись, не попросив прощения за своё предательство.

Анна никогда не держала на Ходасевича зла, не сказав ему ни слова упрёка. Она дожила до хрущёвской оттепели, сохранив архив поэта и сделав всё возможное, чтобы творчество её мужа, сбежавшего к другой женщине, не забылось на Родине.( В этом году исполнилось 125 лет со дня её рождения, и это лишний повод вспомнить её сегодня добрым словом).

Почему поэт уехал тогда с 20-летней красавицей Ниной Берберовой, а не с ней, столько сделавшей для него в самое трудное время? Ответа нет. Саму Берберову это тоже удивляло: "Меня поразило, — писала она в воспоминаниях, — что он сматывается втихаря от женщины, с которой провёл все тяжёлые годы и которую называл женой". Судя по всему, трагедия Ходасевича была глубже внешнего зла — он знал, что частица зла мирового сокрыта и в нём самом.

Из его стихов, написанных в Берлине:

О чём? Забыл. Непостижимо.

Как можно жить в тоске такой!

Он вскакивает. Мимо, мимо,

на ветер, на берег морской!

Колышется его просторный

пиджак — и, подавляя стон,

пред европейской ночью чёрной

заламывает руки он.

Кажется, что он это пишет о себе. Тогда, весной 22-го, Ходасевич сказал своей юной невесте на их первом свидании, что у него теперь две задачи в жизни: быть с ней вместе и — уцелеть. Задачи были успешно решены: Россия осталась в кошмарном прошлом, рядом — любимая женщина, новые страны, знакомства, встречи, жизнь — с чистого листа. Но что-то мешало быть счастливым.

Душа!Тебе до боли тесно

здесь, в опозоренной груди.

Ищи отрады поднебесной,

а вниз, на землю, не гляди.

Там, с оставшейся далеко внизу земли смотрели на него ничего не понимающие, доверчиво распахнутые глаза брошенной Ани, которая продолжала с надеждой печь его любимый яблочный пирог: а вдруг правда вернётся?

Пробочка над крепким йодом!

Как ты скоро перетлела.

Так вот и душа незримо

жжёт и разъедает тело.

портрет В. Ходасевича работы Ю. Анненкова

Душа, память, совесть стали неодолимым препятствием к счастью.

Мне каждый звук терзает слух,

и каждый луч глазам несносен.

Прорезываться начал дух,

как зуб из-за припухших дёсен.

Прорежется — и сбросит прочь

изношенную оболочку.

Тысячеокий — канет в ночь,

не в эту серенькую ночку.

А я останусь тут лежать —

банкир, заколотый апашем, —

руками рану зажимать,

кричать и биться в мире вашем.

Леди долго руки мыла,

Леди крепко руки терла.

Эта леди не забыла

Окровавленного горла.

Леди, леди! Вы как птица

Бьетесь на бессонном ложе.

Триста лет уж вам не спится -

Мне лет шесть не спится тоже.

Я, я, я. Что за дикое слово!

Неужели вон тот — это я?

Разве мама любила такого,

Желто-серого, полуседого

И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом

Танцевавший на дачных балах,—

Это я, тот, кто каждым ответом

Желторотым внушает поэтам

Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры

Всю мальчишечью вкладывал прыть,—

Это я, тот же самый, который

На трагические разговоры

Научился молчать и шутить?

Впрочем, так и всегда на средине

Рокового земного пути:

От ничтожной причины — к причине,

А глядишь — заплутался в пустыне,

И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками

На парижский чердак загнала.

И Вергилия нет за плечами,—

Только есть одиночество — в раме

Говорящего правду стекла.

Любимая женщина спустя 10 лет ответит поэту таким же предательством, уйдя к другому. Он вскоре умрёт на операционном столе в возрасте 53 лет. Похоронен будет в Париже на кладбище Булонь Бианкур.

Когда бы долго жил на свете,

должно быть, на исходе дней

упали бы соблазнов сети

с несчастной совести моей.

Какая может быть досада,

и счастья разве хочешь сам,

когда нездешняя прохлада

уже бежит по волосам.

Под впечатлением этой истории я написала стихотворение, которое назвала "Счастливый домик ":

Она варила, шила дотемна,

фурункулы лечила и ласкала,

дрова рубила. Владека она

к тяжёлому труду не допускала.

Вся растворялась в этом дорогом,

поэте, муже, гении, вожатом.

Они мышей кормили пирогом -

такие были славные мышата.

Он так любил, глядясь в её черты,

и профилем её любуясь чистым,

когда она с улыбкой доброты

склонялась над иглою и батистом.

Очаг, уют, гармония родства.

Потребность в мирной жизни, тихом счастье.

Но вновь неприручённые слова

стучатся в грудь и рвут её на части.

Оно явилось, вихрем воздымя -

богиня, Муза, новое светило.

И всё, что было связано двумя -

одна легко и просто распустила.

И он бежал, как трус, не объяснясь,

презрев обитель комнатного рая,

туда, где будет падать мордой в грязь,

кричать и биться в корчах, умирая.

И не Вергилий за плечами, нет, -

он в зеркале её порою видел:

усталую и бледную, как снег,

застывшую в непонятой обиде.

Она глядит куда-то между строк

и рукопись его, как руку, гладит.

И всё печёт свой яблочный пирог.

А вдруг приедет ненаглядный Владик?

Он в лире мировой оставит след

и в европейской ночи канет в бозе.

А Анна замерла под вспышкой лет,

навек оставшись в этой светлой позе.

О скука, тощий пес, взывающий к луне!

Ты -- ветер времени, свистящий в уши мне!

Поэт на земле подобен певцу Орфею, вернувшемуся в опустевший мир из царства мертвых, где навсегда потерял возлюбленную -- Эвридику:

И вот пою, пою с последней силой

О том, что жизнь пережита вполне,

Что Эвридики нет, что нет подруги милой,

А глупый тигр ласкается ко мне -

Ах, из роз люблю я сердцем лживым

Только ту, что жжет огнем ревнивым,

Что зубами с голубым отливом

Прикусила хитрая Кармен!

Сентиментальность вкупе с желчностью и гордой непричастностью к миру стали отличительным знаком поэзии Ходасевича и определили её своеобразие в первые послереволюционные годы.

Читайте также: