Сущность учебной деятельности кратко

Обновлено: 28.06.2024

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Педагогическая сущность учебной деятельности

Содержание:

Мотивация и учебная деятельность. Трактование учебной деятельности в психолого-педагогической литературе. Строение учебной деятельности. Анализ психологической и социологической концепции учебной деятельности.

Педагогическая сущность мотивации учебной деятельности нашла отражение в трудах Я. А. Коменского, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского и др. В XX веке проблема мотивации стала рассматриваться не только в педагогике, но и в различных областях психологии, истории, медицины.

Учебная деятельность – основная нормативная деятельность в учреждениях образования; особая форма активности личности, направленная на усвоение (присвоение) социального опыта познания и преобразования мира, что включает овладение культурными способами внешних предметных и умственных действий 2 .

Согласно позиции ряда ученых (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, Н. Ф. Талызина), продуктом учебной деятельности является не только усвоение, которое входит в содержание обучения, главное - это изменение самого субъекта, то есть внутренние новообразования психики в мотивационном и смысловом планах. Так, A. B. Хуторской рассматривает образовательный продукт как результат деятельности учащегося, имеющий внешнее (вопросы, гипотезы, сочинения, модели, поделки и т.д.) и внутреннее (личностные качества) проявления. Такое изменение происходит через формирование субъектных функций в учебной деятельности (таких, как планирование, целеполагание, программирование, реализация, самоуправление, организация, рефлексия, контроль, регулирование, оценка результата) 5 .

- учебная задача ( подлежащий усвоению способ действия );

- учебные действия ( обеспечивающие формирование образа усваимого действия и первоначальное воспроизведение образца );

- д ействи я контроля (сопоставлени е в оспрои з во ди мого де й ствия с обра з ц о м ч ерез его о браз);

- де йстствия оценки степени усвоения тех изменений, которые произошли в самом субъекте 6 .

То есть, по Д. Б. Эльконину, учебные действия и действия контроля формируют средства достижения цели, посредством действий оценки обозначается результат.

Анализ литературы по изучаемому вопросу показал, что авторы рассматривают учебную деятельность с психологической и социологической точки зрения . Так, в психологической концепции подчеркивается важность развития как деятельностных, так и общих способностей (мышления, рефлексии, коммуникации) и учебная деятельность выступает как организованный процесс самоизменения, обеспечивающий успешное вхождение в социокультурную сферу и профессиональную деятельность. При социологическом подходе учебная деятельность - это развивающаяся система, позволяющая освоить культурные образцы и приобрести культурный опыт поведения.

Так же в проблеме изучения учебной деятельности можно выделить два основных подхода: деятельностный и системогенетический , которые доказывают важность формирования субъекта учебной деятельности.

Так, в деятельностном подходе основой является освоение действия (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Н. Ф. Талызина , Д. Б. Эльконин) за счет механизма интериоризации, когда внутренние психические структуры формируются через внешние воздействия. В исследованиях О. В. Жильцовой по усвоению учебных предметов в рамках деятельностного подхода был выявлен не только прогресс в самоорганизации учебной деятельности, но и улучшение в мотивационной сфере 8 .

Системогенетический подход. В. Д. Шадриков акцентирует внимание на личностном развитии обучающегося, раскрывая механизмы психических изменений в процессе учебной деятельности. В структуре учебной деятельности выделяется шесть уровней:

Личностно-мотивационный, на котором формируются учебная мотивация, притязания, ценности, социальные связи.

Компонентно-целевой, когда ученик осваивает действия, которые позволяют усваивать информацию или применять ее на практике.

Структурно-функциональный, при котором освоение учебных действий эффективно при встраивании их в единую систему учебной деятельности.

Психофизиологический, обеспечивающий достаточную активность психофизиологических и физиологических систем для осуществления учебной деятельности.

Индивидуально-психологический, учитывающий психофизиологические особенности учащихся 9 .

Все шесть уровней, в трактовке автора, действуют одновременно.

Учебная деятельность относится к группе де ятельно стей , где происходит усвоение выработанных способов действий с предметами и эталон ами , выделяющих в предмете те или иные их стороны . Особ енность учебной д еятельности состоит в том , что ее резу льтатом является изменение самого уча щегося, а содержание учебной д еятельности заключается в о в ладении обобщ енными способами действий в сфере научных понятий . Характер усваи мого содержания является внешней , н е зависимой от субъекта формой существования действительности , которая оказывает влияние на его психическое развитие .

Содержанием учебной деятельности является опыт, накопленный предшествующими поколениями, а местом преимущественного осуществления - школа, класс. В содержание учебной компетенции входят общеучебные умения, группы знаний методологического характера и совокупность нормативно-ценностных установок гносеологической направленности.

Таким образом, учебную деятельность можно рассматривать как освоение учеником средств и способов познания обобщенного человеческого опыта, через которое происходит изменение свойств личности в психологическом и физиологическом планах по средством вступления в определенные социальные отношения (взаимодействие с учителем, сверстниками).

Литература, рекомендуемая для обучения:

Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский ; под ред. В. В. Давыдова. – М. : Астрель, 2010. – 671 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.

Рубцов, В. В. Совместная учебная деятельность в контексте проблемы соотношения социальных взаимодействий и обучения / В. В. Рубцов // Вопросы психологии. – 2000. – № 2. – С. 42–55.

Хуторской, А. В. Метапредметный подход в обучении : науч.-метод. пособие / А. В. Хуторский. – М. : Эйдос, 2012. – 50 с.

Шадриков, В. Д. Психология деятельности и способности человека : учеб. пособие / В. Д. Шадриков. – 2-е изд. – М. : Логос, 1996. – 320 с.

Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. – М. : Педагогика, 1989. – 544 с.

1 Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.

2 Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. – 4-е изд., расширенное. – М. : АСТ, 2009. – 811 с.

3 Современный словарь по педагогике / сост. Е. С. Рацапевич. – Минск : Современное слово, 2001. – 928 с.

4 Давыдов, В. В. Что такое учебная деятельность / В. В. Давыдов // Начальная школа. – 1999. – № 7. – С. 12–14.

5 Хуторской, А. В. Метапредметный подход в обучении : науч.-метод. пособие / А. В. Хуторский. – М. : Эйдос, 2012. – 50 с.

6 Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. – М. : Педагогика, 1989. – 544 с.

7 Горлова, Н. А. Концептуальные основы обучения иностранным языкам в начальной школе / Н. А. Горлова // Вестник МГПУ. – 2007. – № 1. – С. 19–32.

8 Жильцова, О. А. Реализация принципов психологической теории деятельности А. Н. Леонтьева в естественнонаучном образовании школьников / О. А. Жильцова, Ю. А. Самоненко // Вопросы психологии. – 2007. – № 1. – С. 136–144.

9 Шадриков, В. Д. Психология деятельности и способности человека : учеб. пособие / В. Д. Шадриков. – 2-е изд. – М. : Логос, 1996. – 320 с.

10 Рубцов, В. В. Совместная учебная деятельность в контексте проблемы соотношения социальных взаимодействий и обучения / В. В. Рубцов // Вопросы психологии. – 2000. – № 2. – С. 42–55.

"Учебная деятельность" (УД) - достаточно неоднозначное понятие. Можно выделить три основные трактовки этого понятия, принятые как в психологии, так и в педагогике (см. рис.1).

1. Иногда УД рассматривается как синоним научения, учения, обучения.

2. В "классической" советской психологии и педагогике УД определяется как ведущий тип деятельности в младшем школьном возрасте. Она понимается как особая форма социальной активности, проявляющая себя с помощью предметных и познавательных действий.

Ниже рассматривается трактовка учебной деятельности по Эльконину - Давыдову.

Сущность учебной деятельности

Как должно быть организовано обучение, решающее две основные задачи:

обеспечение психического развития?

Эта проблема стояла в свое время перед Л.С. Выготским, определившим ее как "соотношение обучения и развития". Однако ученый лишь наметил пути ее решения. Наиболее полно эта проблема разработана в концепции учебной деятельности Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова (Давыдов В.В., 1986; аннотация; Эльконин Д.Б., 2001) (см. Хрест. 5.2; 5.3).

Оставаясь в рамках познавательной парадигмы, авторы этой концепции разработали представление об эталонной УД как познавательной, построенной по теоретическому типу. Реализация ее достигается через формирование у учащихся теоретического мышления путем специального построения учебного предмета, особой организации УД.

Согласно в этой концепции, учащийся как субъект познания должен быть способен (см. Медиатеку):

овладеть научными понятиями, организованными по теоретическому типу;

воспроизвести в собственной деятельности логику научного познания;

осуществить восхождение от абстрактного к конкретному.

Иными словами, субъектность ученика проявляется в его способности воспроизвести содержание, путь, метод теоретического (научного) познания.

В концепции УД (в отличие от дидактических концепций) заложены предпосылки для понимания ученика как субъекта познания. Сам образовательный процесс трактуется не как трансляция научных знаний, их усвоение, воспроизводство, а как развитие познавательных способностей, основных психических новообразований. Развивает не само знание, а специальное его конструирование, моделирующее содержание научной области, методы ее познания.

Учебный предмет не просто содержит систему знаний, но особым образом (через построение предметного содержания) организует познание ребенком генетически исходных, теоретически существенных свойств и отношений объектов, условий их происхождения и преобразований. Субъектная активность ученика (ее направленность, характер проявления) задается способом организации познавательной деятельности как бы извне. Основным источником становления и развития познавательной активности является не сам ученик, а организованное обучение. За учеником закрепляется роль познающего мир в специально организованных для этого условиях. Чем лучше будут созданы обучающие условия, тем оптимальнее будет развиваться ученик. Признавая за учеником право быть субъектом познания, авторы этой концепции реализацию этого права по сути дела переносят на организаторов обучения, которые определяют все формы познавательной активности.

В.В. Давыдов Организация обучения, построенного по теоретическому типу, по мнению. В.В.Давыдова и его последователей, наиболее благоприятна для умственного развития ребенка, поэтому такое обучение авторы называют развивающим (Давыдов В.В., 1986; аннотация). Источник этого развития лежит вне самого ребенка - в обучении, причем специально сконструируемом для этих целей.

За эталон развития принимаются показатели, характеризующие теоретическое мышление:

рефлексивность, целеполагание, планирование;

умение действовать во внутреннем плане;

умение обмениваться продуктами познания (http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985029.htm; см. статью А.В. Брушлинского "О развитии В.В. Давыдовым своей теории психического развития").

В концепции В.В. Давыдова цель образования представлена более широко, а главное, более психологично. Это не просто познание окружающего мира, существующего по своим объективным законам, а присвоение учеником общественно-исторического опыта, накопленного предшествующими поколениями людей, воспроизводство образовательной культуры, куда входят не только знания, но и общественно выработанные ценности, нормативы, социально значимые ориентиры.

Формирование у учащихся основных понятий учебного предмета в процессе учебной деятельности строится как движение по спирали от центра к периферии, где в центре находится абстрактно-общее представление о формируемом понятии, а на периферии это общее представление конкретизируется, обогащается частными представлениями и тем самым превращается в подлинное научно-теоретическое понятие.

Иначе происходит процесс обучения с помощью учебной деятельности. Вводимое на начальной ступени изучения фундаментального понятия, абстрактно-общее представление об этом понятии в дальнейшем обучении обогащается и конкретизируется частными фактами и знаниями, служит для учащихся ориентиром в течение всего процесса изучения данного понятия и помогает осмыслить все вводимые в дальнейшем частные понятия с точки зрения уже имеющегося общего представления.

Сущность УД состоит в том, что её результатом является изменение самого учащегося, а содержание УД заключается в овладении обобщёнными способами действий в сфере научных понятий. Дальнейшее развитие эта теория получила в результате многолетних экспериментальных исследований, выполненных под руководством Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, которые доказали, что возможности младших школьников в усвоении научно-теоретических знаний недооценивались, что такие знания им вполне доступны. Поэтому основным содержанием обучения должны стать научные, а не эмпирические знания; обучение должно быть направлено на формирование у учащихся теоретического мышления.

Систематическое осуществление учебной деятельности способствует интенсивному развитию у ее субъектов теоретического мышления, основными компонентами которого являются содержательные абстракции, обобщения, анализ, планирование и рефлексия. Учебную деятельность нельзя отождествлять с теми процессами учения и усвоения, которые включены в любые другие виды деятельности (в игровую, трудовую, спортивную и т. п.). Учебная деятельность предполагает усвоение именно теоретических знаний посредством дискуссий, осуществляемых школьниками и студентами с помощью учителей и преподавателей. УД реализуется в тех учебно-воспитательных учреждениях (школах, институтах, университетах), которые способны давать своим выпускникам достаточно полноценное образование и которые нацелены на развитие у них способностей, позволяющих ориентироваться в различных сферах общественного сознания (до сих пор УД слабо представлена во многих российских учебно-воспитательных учреждениях) (см. анимацию) (http://maro.interro.ru/centrro/; см. центры развивающего обучения Международной общественной организации - Ассоциации "Развивающее обучение").

Концепция учебной деятельности

5.1.1. Трактовки понятия "учебная деятельность"

Сущность учебной деятельности

Особенности учебной деятельности

5.1.1. Трактовки понятия "учебная деятельность"

"Учебная деятельность" (УД) - достаточно неоднозначное понятие. Можно выделить три основные трактовки этого понятия, принятые как в психологии, так и в педагогике (см. рис.1).

1. Иногда УД рассматривается как синоним научения, учения, обучения.

2. В "классической" советской психологии и педагогике УД определяется как ведущий тип деятельности в младшем школьном возрасте. Она понимается как особая форма социальной активности, проявляющая себя с помощью предметных и познавательных действий.

Ниже рассматривается трактовка учебной деятельности по Эльконину - Давыдову.

Сущность учебной деятельности

Как должно быть организовано обучение, решающее две основные задачи:

обеспечение психического развития?

Эта проблема стояла в свое время перед Л.С. Выготским, определившим ее как "соотношение обучения и развития". Однако ученый лишь наметил пути ее решения. Наиболее полно эта проблема разработана в концепции учебной деятельности Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова (Давыдов В.В., 1986; аннотация; Эльконин Д.Б., 2001) (см. Хрест. 5.2; 5.3).

Оставаясь в рамках познавательной парадигмы, авторы этой концепции разработали представление об эталонной УД как познавательной, построенной по теоретическому типу. Реализация ее достигается через формирование у учащихся теоретического мышления путем специального построения учебного предмета, особой организации УД.

Согласно в этой концепции, учащийся как субъект познания должен быть способен (см. Медиатеку):

овладеть научными понятиями, организованными по теоретическому типу;

воспроизвести в собственной деятельности логику научного познания;

осуществить восхождение от абстрактного к конкретному.

Иными словами, субъектность ученика проявляется в его способности воспроизвести содержание, путь, метод теоретического (научного) познания.

В концепции УД (в отличие от дидактических концепций) заложены предпосылки для понимания ученика как субъекта познания. Сам образовательный процесс трактуется не как трансляция научных знаний, их усвоение, воспроизводство, а как развитие познавательных способностей, основных психических новообразований. Развивает не само знание, а специальное его конструирование, моделирующее содержание научной области, методы ее познания.

Учебный предмет не просто содержит систему знаний, но особым образом (через построение предметного содержания) организует познание ребенком генетически исходных, теоретически существенных свойств и отношений объектов, условий их происхождения и преобразований. Субъектная активность ученика (ее направленность, характер проявления) задается способом организации познавательной деятельности как бы извне. Основным источником становления и развития познавательной активности является не сам ученик, а организованное обучение. За учеником закрепляется роль познающего мир в специально организованных для этого условиях. Чем лучше будут созданы обучающие условия, тем оптимальнее будет развиваться ученик. Признавая за учеником право быть субъектом познания, авторы этой концепции реализацию этого права по сути дела переносят на организаторов обучения, которые определяют все формы познавательной активности.

В.В. Давыдов Организация обучения, построенного по теоретическому типу, по мнению. В.В.Давыдова и его последователей, наиболее благоприятна для умственного развития ребенка, поэтому такое обучение авторы называют развивающим (Давыдов В.В., 1986; аннотация). Источник этого развития лежит вне самого ребенка - в обучении, причем специально сконструируемом для этих целей.

За эталон развития принимаются показатели, характеризующие теоретическое мышление:

рефлексивность, целеполагание, планирование;

умение действовать во внутреннем плане;

умение обмениваться продуктами познания (http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1998/985/985029.htm; см. статью А.В. Брушлинского "О развитии В.В. Давыдовым своей теории психического развития").

В концепции В.В. Давыдова цель образования представлена более широко, а главное, более психологично. Это не просто познание окружающего мира, существующего по своим объективным законам, а присвоение учеником общественно-исторического опыта, накопленного предшествующими поколениями людей, воспроизводство образовательной культуры, куда входят не только знания, но и общественно выработанные ценности, нормативы, социально значимые ориентиры.

Формирование у учащихся основных понятий учебного предмета в процессе учебной деятельности строится как движение по спирали от центра к периферии, где в центре находится абстрактно-общее представление о формируемом понятии, а на периферии это общее представление конкретизируется, обогащается частными представлениями и тем самым превращается в подлинное научно-теоретическое понятие.

Иначе происходит процесс обучения с помощью учебной деятельности. Вводимое на начальной ступени изучения фундаментального понятия, абстрактно-общее представление об этом понятии в дальнейшем обучении обогащается и конкретизируется частными фактами и знаниями, служит для учащихся ориентиром в течение всего процесса изучения данного понятия и помогает осмыслить все вводимые в дальнейшем частные понятия с точки зрения уже имеющегося общего представления.

Сущность УД состоит в том, что её результатом является изменение самого учащегося, а содержание УД заключается в овладении обобщёнными способами действий в сфере научных понятий. Дальнейшее развитие эта теория получила в результате многолетних экспериментальных исследований, выполненных под руководством Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, которые доказали, что возможности младших школьников в усвоении научно-теоретических знаний недооценивались, что такие знания им вполне доступны. Поэтому основным содержанием обучения должны стать научные, а не эмпирические знания; обучение должно быть направлено на формирование у учащихся теоретического мышления.

Для начала определим круг разработанности данной проблемы и кратко перечислим ученых. Ученые, которые занимались проблемой учебной деятельности: Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. К. Маркова, С. Л. Рубинштейн и др. Далее рассмотрим понятие учебной деятельности, сущность учебной деятельности и ее результат, компоненты учебной деятельности.

Понятие учебной деятельности

Учебная деятельность может отождествляться с процессом учения, однако это не совсем верно. По Д. Б. Эльконину, учебная деятельность является ведущей в младшем школьном возрасте. Также учебная деятельность представляет собой особую деятельность, которая должна побуждаться некими мотивами.

Учебная деятельность – это деятельность индивида, в процессе которой он овладевает способами учебных действий. Кроме того, такой вид деятельности направлен на самого субъекта (ребенка) и помогает личностному развитию и вращиванию культурного опыта.

Сущность учебной деятельности и ее результат

Учение и обучение тесно связаны и составляют двусторонний процесс, который заключается в:

Выделим основные характеристики учебной деятельности:

Учебная деятельность направлена на овладение знаний посредством решения учебных задач.

Учебная деятельность направлена на усвоение общих способов учебных действий.

Учебная деятельность стоится от общего к частному.

Учебная деятельность способна изменить психические свойства личности ребенка и вывести их на более высокую ступень.

Цель учебной деятельности состоит в приобретении учеником знаний. Если же ребенок не имеет потребности в знаниях, то данная деятельность для него бессмысленна, только если он не преследует другую цель, например, для получения какой-либо профессии. Так, учебная деятельность может быть разной по смыслу в зависимости от субъекта учения:

Учебная деятельность может удовлетворять познавательную потребность.

Учебная деятельность может удовлетворять другие потребности (внешние социальные мотивы).

Готовые работы на аналогичную тему

Сущность учебной деятельности состоит в личностном развитии ученика. Продукт учебной деятельности – это актуальное структурированное знание, которое лежит в основе умения решать задачи различных областей наук и практики, требующие его применения, а также внутренние новообразования в психике и поведении в ценностном, смысловом и мотивационном планах. Продукты учебной деятельности в виде основной органичной части входят в индивидуальный опыт обучающегося. Дальнейшая деятельность человека, его успешность в профессиональной деятельности, в общении с другими людьми зависит от структурной организации индивидуального опыта, его прочности, глубины, системности.

Главным продуктом учебной деятельности является формирование у обучающегося теоретического сознания и мышления. Результат учебной деятельности. В результате учебного процесса происходит овладение определенными навыками, умениями и знаниями. Одним из важнейших результатов учебной деятельности является научение ребенка учиться самостоятельно.

Компоненты учебной деятельности

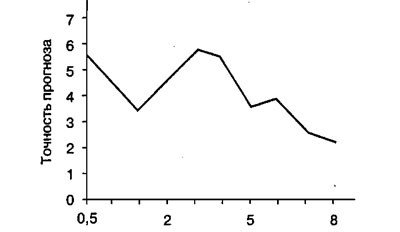

Наиболее общим образом компоненты учебной деятельности отражены на рисунке 1.

• Внешние мотивы (долг, избегание неудач и др.),

Учебная задача. Учебной задачей является такая задача, которая заключает в себе то, что необходимо усвоить ученику. Также учебная задача включает в себе группу заданий, которые направлена на усвоение какого-либо общего способа действий. Она связана с выполнением какой-либо практической деятельности. При решение учебной задачи субъект изменяет объект своего воздействия, который и является результатом учебной деятельности. Так, особенность учебной задачи состоит в изменении первоначального объекта.

Учебные операции. Если учебная задача содержит в себе все то, что помогло бы усвоению общих способов действий, то учебные операции как раз – это то, с помощью чего происходит практическое усвоение того или иного заложенного в задачу способа действия. Выделяют общие и специфические учебные операции:

- Специфические (всегда связаны с учебным предметом).

По структуре учебные операции разделяют на:

По характеру познавательной деятельности:

- Перцептивные,

- Мнемические,

- Мыслительные.

По функциональным аспектам:

- Планирующие,

- Контролирующие,

- Исполнительские,

- Оценочные.

Контроль. Сначала учебную деятельность контролирует учитель, затем ученики сами контролируют себя. Без самоконтроля невозможно полноценное развертывание учебной деятельности, поэтому это – важнейшая педагогическая задача. Ребенку нужен пооперационный контроль за процессом учебной деятельности.

Оценка и самооценка. ребенок должен научиться адекватно оценивать свою работу общей оценкой – насколько правильно выполнено задание, и оценка своих действий – насколько освоен способ решения, что не отработано.

Рисунок 1. Учебная деятельность

Получи деньги за свои студенческие работы

Курсовые, рефераты или другие работы

Автор этой статьи Дата последнего обновления статьи: 01.03.2022

Екатерина Николаевна Логиновская

Автор24 - это сообщество учителей и преподавателей, к которым можно обратиться за помощью с выполнением учебных работ.

Учебная деятельность это - деятельность, результатом которой является научение. Исходя из этого определения, различные виды деятельности содержат в себе учебную деятельность. Научение является побочным продуктом деятельности.

- Учебная деятельность - деятельность субъекта по овладению обобщенными способами учебных действий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально поставленных преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку.

- Учебная деятельность - это деятельность, содержанием которой является овладение обобщенными способами действий в сфере научных понятий. (Эльконин)

- Учебная деятельность - это деятельность, которая побуждается мотивами собственного роста, совершенствования, мотивами приобретения обобщенных способов действий.

Теория учебной деятельности (Теория развивающего обучения)

Учебную деятельность В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин определяют как процесс, в котором получение знаний, овладение соответствующими способами являются главной и осознаваемой целью субъекта обучения. Без нее невозможно овладеть другими видами человеческой деятельности.

В трактовке Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова учебная деятельность - это один из видов деятельности учащихся (школьников и студентов), направленный на усвоение теоретических знаний и способствующий интенсивному развитию мышления. Учебную деятельность нельзя отождествлять с процессами усвоения разнообразных знаний и способов действий, которые происходят во время трудовых, игровых, спортивных занятий. Учебная деятельность является специфической разновидностью учения, которая организуется специально для того, чтобы учащийся, осуществляя ее, изменял самого себя.

Учебная деятельность - особая форма активного сотрудничества учителя и учащихся, направленная на самоизменение, самосовершенствование ученика как субъекта обучения. Сущность учебной деятельности — присвоение научных знаний, перестройка всей личности ученика, т.е. в отличие от других видов деятельности результатом учебной являются изменения в самом субъекте. (Давыдов)

Результатом учебной деятельности является не получение готового продукта, а овладение способами и знаниями, которые в дальнейшем позволят получить какой-либо продукт.

Деятельностью может быть названа только такая активность, которая связана обязательно с существенным преобразованием предметной и социальной действительности, окружающего человека. Там где есть преобразование, существенное преобразование ситуации, предмета, создание чего-то нового в этом преобразовании - только в этом случает можно данную человеческую активность назвать деятельностью.

Экспериментальные исследования учебной деятельности велись в научных школах, базирующихся на общепсихологической теории деятельности Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, П.Я. Гальпериным. Умение учиться - это умение самостоятельно выполнять учебную деятельность, что невозможно без сознательного принятия и творческого выполнения учебной задачи с обязательной рефлексией - самоанализом и самооценкой степени успешности собственных действий.

Развитие осуществляется через усвоение (присвоение) индивидом общественно-исторического опыта.

Обучение представляет собой систему организации и способы передачи индивиду общественно выработанного опыта (в школьном обучении принято различать преподавание — то, что делает учитель, и учение — то, что делает ученик).

Усвоение (присвоение) не есть пассивное приспособление индивида к сложившимся условиям общественной жизни, не есть простое калькирование общественного опыта, а представляет собой результат активной деятельности индивида по овладению общественно выработанными способами ориентации в предметном мире и его преобразования, которые постепенно становятся средством собственной деятельности индивида. В общественно историческом опыте (предметах человеческой культуры, в отдельных областях знания, науках) закреплена человеческая родовая деятельность. Для ее усвоения необходима особая деятельность ребенка-школьника, адекватная, но не тождественная этой родовой деятельности; несовпадение общественно выработанного опыта родовой деятельности и деятельности ученика находят, например, отражение в различиях между наукой и учебным предметом.

Усвоение общественно выработанного опыта (знаний, способностей) может происходить не только в учении, но и в других видах деятельности (игра, труд, общение и др.); но, по-видимому, только в учении появляется особая цель усвоить, в других видах деятельности усвоение является побочным продуктом.

В начале 60-х гг. Д. Б. Эльконин сформулировал следующий подход к учебной деятельности:

- Вместе с тем он подчеркивал, что «никакое изменение в субъекте невозможно вне осуществляемых им самим предметных действий.

Учебная деятельность — один из видов практической педагогической деятельности, заключающийся в усвоении определенного круга знаний, в приобретении умений и навыков самостоятельного обучения и применения полученных знаний на практике.

Сущность учебной деятельности заключается личностном росте и развитии обучающегося.

В психологии учебная деятельность не отождествляется с учением. Дети могут учиться в самих видах деятельности — игровой, трудовой, общественной и др. Она формирует основы и конкретных механизмов саморазвития, выступая и как способ формирования системы научных знаний, и как метод активного конструирования обобщенных способов действий, развития творческого мышления.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Характеристики

- Направлена на усвоение учебного материала с помощью выполнения задач и примеров.

- Нацелена на освоение общих способов действий и научных понятий.

- Общие способы действий предваряют решение задач.

- Субъект — ученик, объект — получаемые знания.

- Ведет к изменениям субъекта.

- Изменение психических свойств и поведения учащегося зависит от его достижений.

Основные цели

- приобретение знаний и образование навыков;

- освоение компонентов выбранной профессии;

- удовлетворение социальных потребностей (общение, самовыражение, познание);

- исследование интересующей области науки.

Основные функции

- Социальная. Этот вид деятельности служит средством психического развития личности, формируя новые способности, так же вырабатывает взаимодействие ребенка и взрослого (ученика и учителя), включает детей в коллективную деятельность.

- Познавательная. Для младших школьников эта деятельность крайне важна, они познают окружающий мир, систему знаний и осваивают способы деятельности.

- Образовательная. Направлена на формирование знаний, умений и навыков, опыта творчества.

- Развивающая. В процессе деятельности происходит всестороннее развитие личности, созревание мышления, развитие кругозора, силы воли, эмоций и чувств, ответственности и др.

Компоненты

- Мотивация. Мотивация делится на познавательную (интерес к знаниям, желание получить профессию) и социальную (долг, общение).

- Учебные задачи. По итогу их решения постигаются и усваиваются основные способы решения класса задач определенной научной сферы.

- Учебные действия. Это действия ученика на уроке, с помощью которых происходит усвоение учебных задач (бывают общие, или же имеют специфику для каждого предмета);

- Контроль/самоконтроль. Наблюдение и проверка хода усвоения учебных задач.

- Оценка/самооценка. Определение успешности усвоения учебных задач.

Что такое учебно-практическая деятельность

Учебно-практическая деятельность — вид учебной работы, направленный на закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков с целью комплексного освоения всех видов деятельности, формирования общекультурных и профессиональных компетенций.

Практическая деятельность учащихся реализуется в конкретных формах:

- трудовая;

- физическая;

- конструктивно-техническая;

- расчётно-измерительная;

- вычислительная;

- экспериментальная;

- изобразительная;

- речевая.

Осуществляя практическую деятельность, учащиеся усваивают правила действия, алгоритмы операций и соответствующие умения и навыки.

Читайте также:

- Что позволило князю дмитрию ивановичу бросить открытый вызов орде кратко

- Физкультурная площадка в доу что должно быть

- В чем состояло историческое значение февральской революции для донбасса кратко

- Почему владимир дубровский не помог маше сбежать со свадьбы ответ на вопрос кратко

- Функции организация и руководство деятельностью нотариата кратко