Стилистический анализ текста в школе

Обновлено: 01.06.2024

Изучение стилистики в школьном курсе русского языка

Стилистика литературного языка – это раздел языкознания, в котором изучаются принципы выбора и способы организации языковых единиц в единое смысловое и композиционное целое – текст, а также стили языка и их система.

Стилистика языка занимается изучением различных выразительных возможностей языковых единиц – экспрессивных, эмоциональных, оценочных, функциональных.

Стилистикой языка рассматриваются не основные значения, соотносящие язык с реалиями окружающего мира, а только дополнительные, то есть сопутствующие оттенки, накладывающие на понятийное значение слов или конструкций.

Принято выделять два типа стилистически открашенных языковых единиц:

- эмоционально-экспрессивные языковые средства – передают разный характер отношения говорящего к предмету речи: позитивный или негативный;

- функционально-стилистические языковые средства – характеризуют сферу общения, указывая на преимущественное употребление слов и выражений в разговорном или книжном стиле речи.

Экспрессивная и функциональная окраска в языке взаимодействуют, частично проявляясь в слове или других языковых единицах одновременно.

Иными словами, проблема изучения стилистики в школе предполагает, что занятия по стилистике носят попутный характер, а также в них отсутствует система обучения этой дисциплине.

Содержание обучения стилистике в школе

Весь школьный курс русского языка предполагает изучение стилистики в качестве науки. Постепенно идет углубление знаний учащихся в области стилистики языка. В работе по стилистике принято выделять три взаимосвязанных этапа:

- пропедевтический этап, предполагающий практическое знакомство с основным набором стилистических понятий и развитие первоначальных стилистических умений в начальной школе;

- систематическое теоретико-практическое освоение базовых стилистических понятий и развитие у детей стилистических умений;

- повторение, углубление и обобщение изученного в стилях и средствах языка.

Готовые работы на аналогичную тему

С опорой на обозначенные этапы учителя могут проводить систематическую, последовательную и обоснованную научно работу, понимая все ее перспективы и подразумевая целостную концепцию работы по преподаванию стилистики в школе, а не отдельными фрагментами, что часто можно встретить в практике работы.

Формирование стилистических понятий на уроках русского языка

Образование понятий – достаточно сложный процесс, в котором используют в качестве приемов познания сравнение, анализ и синтез, абстрагирование, идеализацию, обобщение и умозаключение.

Каждая конкретная наука – это система понятий, которые определенным образом взаимосвязаны друг с другом, что относится и к стилистическим понятиям.

Трудности при овладении стилистическими понятиями объясняются тем, что, чтобы их осознать, необходимо опираться на сведения из других разделов науки о языке, которые уже есть у детей, например, на фонетике, грамматике или лексике. В связи с чем, усвоение у многих протекает параллельно с формированием понятий различных уровней языка.

Чижова Т.И. на основании психологического подхода преподавания стилистики в младших классах, выделила пять этапов формирования стилистических понятий:

- интуитивное представление о существовании правильного или неправильного использования средств речи в тех или иных условиях. На данном этапе обычно отмечаются попытки определения характера выявленных неправильностей, что обуславливается тем, что у школьников нет представлений о теоретических положениях, которыми регулируется использование языков средств в речи;

- первичное знакомство с теоретическими положениями, когда обращают внимание, в первую очередь, на внешнюю сторону явления, а также ярко выраженную стилевую доминанту текста в качестве показателя его принадлежности к определенному стилю;

- понимание теоретических положений, включающих знакомство с его поверхностными признаками, а также с глубинными характеристиками, то есть комплексом внелингвистических и лингвистических признаков. На этом этапе у учащихся формируется понятийный аппарат стилистики как науки, накапливаются термины;

- усвоение стилистических понятий – у школьников развивается гибкость мыслительной деятельности, которая направляется на глубокое осознание комплекса функциональных средств изучаемых понятий, так как на этом этапе отслеживается интеграция приобретенных учениками знаний, касающихся языка, которые рассматриваются во взаимосвязи форм, значений и функций. Принципиально важное значение отведено формулировке правила, адекватно отражающего структуру умственных действий, и направленного на овладение действиями с целью мотивированно использовать стилистические средства;

- овладение стилистическими понятиями – формирование умений правильного и целесообразного использования стилистических средств. На основании этого отмечается эффективное взаимодействие теории и практики, интуиции и правил. В результате цель обучения стилистике достигается.

Необходимо усиливать текстовый аспект стилистического анализа, в связи с чем, в общую схему стилистического анализа в школе следует включить пункты, которыми отражено последовательное доказательство стилистической и жанровой природы текста:

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Департамент образования города Москвы

Государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования города Москвы

Московский городской педагогический университет

Институт среднего профессионального образования имени К.Д.Ушинского

Специальность: Преподавание в начальных классах

Стилистический анализ художественного текста в начальных классах

Студентки 3 курса, группы

6 ПНК д31 ш - 14

Фатеевой Алёны Евгеньевны

Горчакова Екатерина Александровна

Однако школьная практика показывает, что учащиеся самостоятельно слабо разбираются в смысловом содержании литературного произведения, не умеют выявить основную идею, а обычно проводимая учителем работа по анализу содержания художественного произведения сама по себе не обеспечивает достаточного проникновение в его глубинные смысловые пласты.

Общение – неотъемлемая часть человеческой деятельности. Но общаемся мы не отдельными звуками или словами и даже не отдельными предложениями, а текстами.

Что такое текст ? Интуитивное представление о нём имеют все. Однако дать определение этой единице крайне трудно. В целом текст как языковая единица стал выделяться сравнительно недавно. И основная причина заключается в том, что конкретные тексты настолько разнообразны, настолько зависимы от условий общения, участников общения, их индивидуальных особенностей, личностных характеристик и т.д., что выделить какие-то общие черты, общие схемы невероятно сложно.

Вместе с тем умение строить текст очень важно, поскольку, если человек не выработал соответствующих навыков, он просто не сможет эффективно общаться с окружающими.

Впрочем, есть одна сфера коммуникации, где общение может протекать и без помощи текста (или с помощью очень специфических текстов). Это устное спонтанное (неподготовленное) непосредственное бытовое общение, то есть разговорная речь. Однако такому общению помогает сама обстановка. Когда участники находятся рядом, общаются непосредственно в неофициальной обстановке, то они могут понять друг друга не только без помощи текста, но и без помощи языка вообще. Общие знания ситуации и т.д. помогают собеседникам. Главное же заключается в том, что каждый участник общения уверен, что если его не поняли, то собеседники имеют возможность переспросить, задать дополнительные вопросы и т.д.

Если прослушать записи реальных разговоров, то можно заметить, что часто один из участников общения начинает о чём-то рассказывать. Но собеседник перебивает его вопросами, комментариями и т.д., и первоначальная тема разговора оказывается незавершённой, забытой. И таких переходов, переключений от темы к теме в разговорной речи может быть очень много.

В построении текста и речи в целом очень многое зависит от того, какую задачу ставит перед собой говорящий (пишущий), от назначения речи. Вполне естественно, что автор по-разному выстроит свой текст, когда будет рассказывать о событии, описывать природу или объяснять причины каких-либо явлений.

На протяжении столетий постепенно формировались функционально-смысловые типы речи, то есть способы, схемы, словесные структуры, которые используются в зависимости от назначения речи и её смысла.

Наиболее общими функционально-смысловыми типами речи являются описание , повествование и рассуждение . Каждый из указанных типов выделяется в соответствии с целью и содержанием речи. Это определяет и некоторые наиболее типичные грамматические средства оформления текста.

Итак, текст представляет собой целостное речевое произведение, имеющее своё начало, структуру развёртывания мысли и конец как её завершение. Это сложное коммуникативное единство содержательной стороны и показателей его организации.

Каждый вид анализа сопровождается набором соответствующих приемов анализа.

Традиционно работа над языком художественного произведения в начальной школе сводилась к словарной работе, при которой выяснялось лексическое значение непонятных ребенку слов. Речь, в такой работе, идет о слове, как о лингвистической единице. "Полноценное общение с искусством требует восприятия слова как средства создания художественного образа, т.е. в соответствии с той функцией, которую выполняют в данном художественном произведении данные изобразительные выразительные средства языка"

По мнению З.И.Романовской, научить ребенка понимать художественное слово – это значит научить понимать не только его прямое значение, известное ребенку в повседневной жизни, но и тот скрытый смысл, который вложил в него автор и понимание которого дается не сразу. Сложность восприятия художественного слова заключается в том, что, во-первых, в любом тексте могут встретиться различные категории непонятных детям слов, во-вторых, у младших школьников слабо развита лексико-стилистическая зоркость, т.е. дети воспринимают такие слова как слова обыденной речи, в-третьих, некоторые учителя неоправданно извлекают такие слова из контекста и пытаются объяснить их путем подбора нейтрального синонима, в результате чего эти слова "выпадают" из образной ткани произведения (В.Г.Горецкий).

1) Выделение изобразительных средств языка в тексте и осознание (оправдание) их роли в тексте

Поскольку сами дети редко замечают авторские слова и выражения, необходимо привлечь к ним внимание соответствующими вопросами:

− почему автор пишет: “…”?

− о чем говорит нам выражение “ …”?

− какое выражение использует автор, чтобы …?

− какие слова помогают нам ярко представить …?

− как вы понимаете выражение “…”?

2) Стилистический эксперимент

Стилистический эксперимент - это намеренная “порча” авторского слова, имеющая целью привлечь внимание детей к авторскому слову, показать его незаменимость в тексте. Это может быть пропуск или замена отдельных слов и выражений, изменение конструкции предложения.

Примеры:

а) в предложении “А Вася что было духу пустился к котенку…” (Л.Толстой “Котенок”) делаем замену (“А Вася подбежал к котенку…”) и выясняем, что изменилось в результате этого;

б) из рассказа Л. Толстого “Какая бывает роса на траве” убираем все авторские сравнения и смотрим, что произошло в результате этого с текстом художественного описания (“Вся красота исчезла”, - говорят дети)

3) Использование живой наглядности

З.И. Романовская полагает, что живая наглядность представляет собой сближение восприятия текста с жизнью ребенка, с его эмоционально-непосредственным опытом. Актуализация ярких наглядных впечатлений ребенка с помощью реальных наблюдений, демонстрации конкретных действий делает художественное слово более понятным.

Пример:

При анализе рассказа Л.Толстого “Косточка” учитель задал вопрос: “Почему автор пишет, что Ваня схватил сливу, а не взял?” Дети затрудняются ответить, т.к. по их мнению, схватить и взять - это одно и то же. Тогда учитель решает воспользоваться “живой наглядностью” и просит детей положить перед собой книги.

У.: Возьмите книги (дети выполняют действие)

У.: А теперь схватите книгу! (дети выполняют действие)

У.: Так есть разница между словами схватить и взять?

Д.: Да! Схватить – это значит очень быстро что-то взять.

У.: Почему же автор использует слово “схватил”, а не “взял”?

Д.: Потому что Ваня очень переживал, мучился, он знал, что нельзя брать без спросу. Со словом “схватил” нам, читателям, понятнее состояние Вани.

4) Сравнение первоначального и окончательного вариантов одного текста

Данным приемом можно воспользоваться, если учителю известны черновые редакции произведения. Этот прием может иметь разную степень сложности: от сопоставления отдельных слов и выражений до сравнения целых текстов. В результате сравнения дети пытаются обосновать внесенные писателем изменения.

С горы бежит поток проворный,

В лесу не молкнет птичий гам,

И говор птиц, и ключ нагорный -

Все вторит радостно громам!

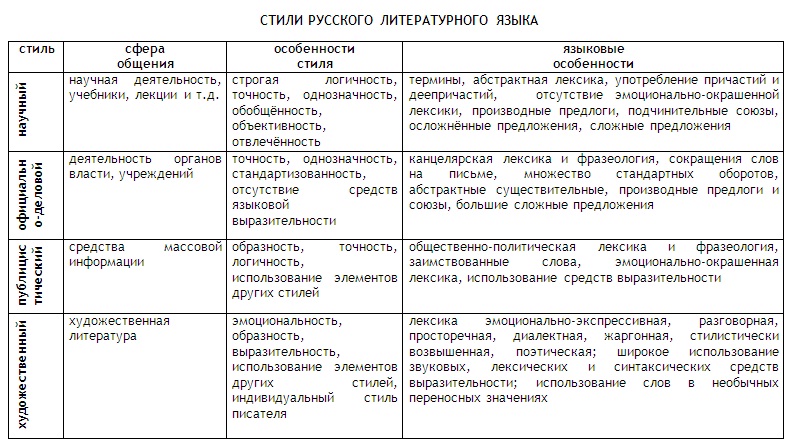

Стиль – это явление, которое может быть понято только при учёте целей, задач, ситуаций и сферы общения и самого содержания высказывания.

Стилистический анализ текста – характеристика текста с точки зрения его стилевой принадлежности. Это один из видов языкового анализа, который позволяет выявить знания студентов о стилях литературного языка и систематизировать их. Его цель – установление зависимости между особенностями текста и той ситуацией, той установкой автора, которая осознаётся студентами на основе целостного восприятия текста. Стилистический анализ текста включает и элементы лингвистического анализа: наблюдение над особенностями композиции, средствами связи предложений, способами передачи авторского отношения в текстах разных стилей.

В начальной школе учащиеся указывают следующие признаки текста:

Тема – это то, о чём или о ком говорится.

Идея (основная мысль) – это то, к чему текст призывает, чему учит, ради чего он написан.

План – определённый порядок изложения.

Грамматическая и смысловая связь предложений (в чём выражается)

Отнесённость текста к какому-либо типу речи: повествование (что произошло?), описание (какой?), рассуждение (почему?)

Стилистическая принадлежность (стили различают в зависимости от цели высказывания)

Чтение и анализ художественных произведений - важнейшее средство литературного развития школьников.

Выяснение читательского восприятия необходимо учителю, чтобы определить направление анализа, выбрать основной путь разбора и приемы изучения текста.

В основе школьного разбора произведения всегда лежит литературоведческая концепция. Учителю необходимо учитывать достижения литературоведения на уровне общего осмысления художественного произведения, а не только комментария.

Выбор пути изучения литературного произведения в школе определяется многими мотивами: художественной природой произведения, системой работы по литературе в данном классе, опытом анализа ранее изученных произведений, целью, которую ставит перед собой учитель в данном разборе, уровнем развития учеников, характером их читательского восприятия.

Литературное чтение 1 класс, Л.А.Ефросинина.

В этом учебнике на двух форзацах расположены памятки для детей. Памятка №1: Прочитай выразительно. Памятка №2 : Выучи наизусть. Памятка №3: Читаем по ролям (коллективная работа). Памятка №4: Перескажи кратко. Памятка №5: Перескажи подробно. Памятка №6: расскажи о герое. Дети пользуются этими памятками при работе с текстом.

После каждого текста приводятся задания к нему. Толкование незнакомых слов, если они есть. Важные сведение об авторе или тексте.

На странице 37 учебника приводится отрывок текста И.Соколова-Микитова "Русский лес". К тексту дана иллюстрация, толкование незнакомых слов ( в данном тексте: гугукать, пуховики), 3 задания после текста, одно из которых выполняется по желанию.

На странице 135 учебника находится стихотворение В.Лунина "Я видела чудо".

Чтобы сделать стилистический разбор текста, необходимо определить, что исследует стилистика. Предметом ее исследования является речевая организация в конкретном тексте или в типе текста. То есть не сама структура языка и не отдельно взятые средства языка, а их возможные сочетания в отдельных сферах деятельности и в зависимости от определенных положений общения. На сегодняшний день выделяют в стилистике направления, различающиеся методом анализа текста.

Схема выполнения разбора текста по пунктам

Для проведения стилистического анализа какого-либо текста применяется следующий алгоритм:

- Определить, есть ли основная функция, какие имеются задачи речи в итоге. Наличие дополнительных функций.

- Выделить характерные особенности.

- При помощи каких средств данные особенности могут создаваться.

- Какой жанр или сфера применения.

- Определить, какие из этих особенностей присущи к речи: эмоциональность, образность, непринужденность, точность, расплывчатость, субъективность.

- Специфика речи: фразеология, лексика, грамматика. (Возможно, привести отрывок для примера).

- Вывод.

Пример стилистического анализа

Текст для разбора:

Ламповые усилители. В сравнении с транзисторными УНЧ, поступающее сопротивление выходного лампового каскада, является высоким – доходит до нескольких десятков ОМ, поэтому чистота и качество звука зависит от сборки и качества ламп выходного каскада и от качества работы выходного трансформатора, который выступает в роли согласующего.

Пример стилистического анализа:

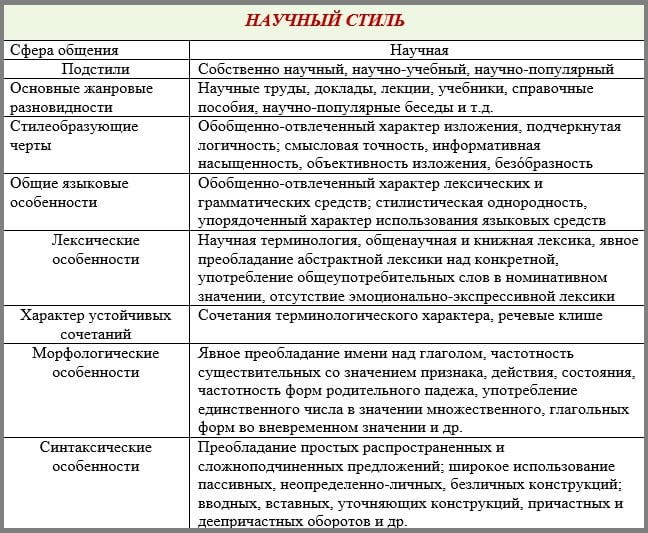

Научный стиль написания текста

Для определения этого стиля в тексте необходимо знать его признаки и особенности. Такими особенностями являются – применение терминов, научных определений, иностранных выражений и слов, большое количество среднего рода существительных (свойство, отношение), а также отсутствие эмоциональной окраски. Стиль еще характерен логическим выражением мысли, что способствует логической связи между предложениями и их отдельными частями. Научный текст, как правило, часто имеет сложные повествовательные предложения с немалым количеством деепричастных и причастных оборотов.

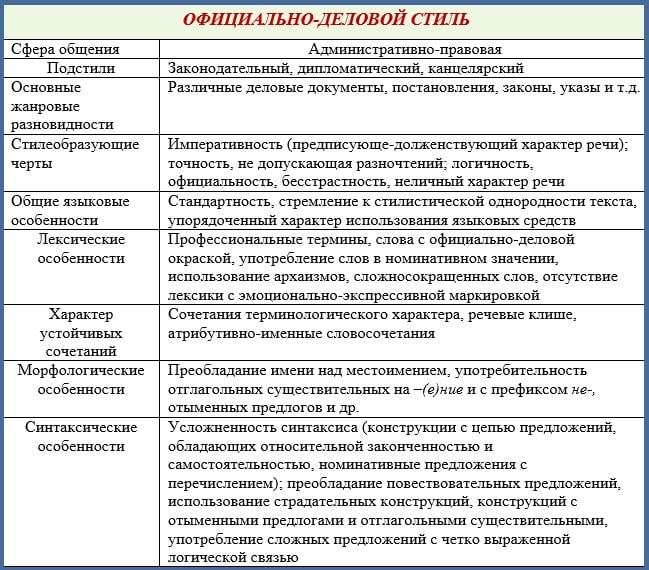

Официально-деловой стиль

Этот стиль пестрит речевыми штампами (без уважительной причины, в случае неявки и т. д.). Однозначность, достаточно ясные определения, не имеющие дополнительного формулирования. Повсюду употребляются слова, употребляемые должностными личностями (обязан, постановил, имею право). Отсутствие описаний рассуждения. Официально-деловому стилю присуще утверждающее изложение материала, официальность речи, сжатость высказываемого. Из-за манеры выкладывать множество подробностей даже в простых предложениях, переполнено однородными членами предложения и обособленными выражениями. Поэтому выполнить стилистический анализ такого текста не составит труда.

Разговорное повествование

Предложения этого стиля предполагают применение повседневной бытовой лексики, использование простых выражений повествующего. В тексте разговорного стиля практически отсутствуют термины и различные иностранные слова, но используются строки с эмоциональной окраской: фамильярность, неодобрительность, ирония и т. д. Признаками разговорного стиля являются наличие простонародных словоформ (прикупить, денежка, очкастый и т. д.), наличие междометий, а также восклицаний (Ой, Тьфу-ты!, Ах). Здесь используются неполные предложения, нечеткое выражение некоторых фраз (Здрасьте).

Художественный стиль текста

Этот стиль особенный, что позволяет его анализировать с первых строк. Художественная речь вобрала в себя все разнообразие. Средства языка используются в полной мере для создания художественного образа: эпитеты, сравнения, метафоры. Строки являются динамичными, наполненные немалым количеством глаголов, антонимов, слов в переносном значении. Используются также наряду с общелитературными словами жаргонизмы, диалектизмы для лучшего описания героев рассказа.

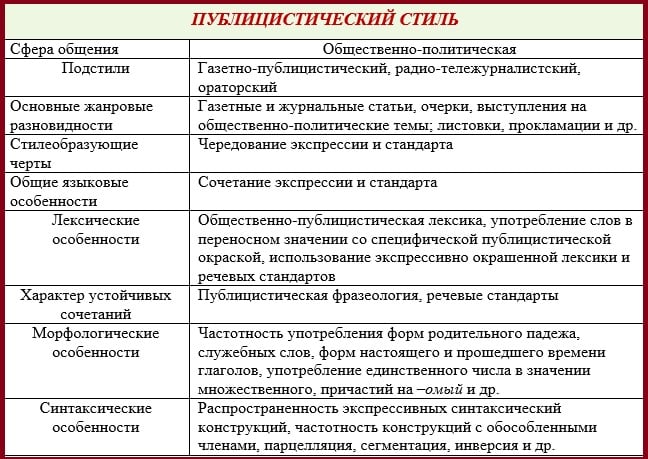

Публицистический стиль речи

Характерен наличием политической и общественной терминологии (идеология, расизм, компартия), доступностью и простотой изложения, точностью описания, лозунгами и призывами (Миру – мир!). Ему присущи также черты научного стиля, в особенности терминология, художественного стиля – средства языка, официально-делового – официальность речи. Часто используются восклицательные, а также вопросительные предложения.

Таким образом, выполнить стилистический анализ любого текста не составит труда, если понимать основные особенности разных видов повествования.

Стилистический анализ текста — что под этим понимается

Стилистика – это лингвистическая наука о способах речевой выразительности и о правилах функционирования языка, обусловленных грамотным применением языковых единиц в зависимости от содержания, цели, ситуации, сферы общения и прочих факторов.

Стилистический анализ текста рассматрива ет произведение с точки зрения его коммуникативных качеств и коммуникативно-прагматическо го знач ения , выявля ет риторические приемы формирования смыслов и образов. Основными целями такого анализа являются:

изучение типовой ситуации общения;

исследование стилевых черт, свойственных тексту;

анализ языковых средств, которые связаны со стилевыми чертами и ситуацией общения.

Варианты стилистического анализа текста

Разбор любого текста не составит труда, если понимать основные особенности разных видов повествования:

- Научный стиль написания характеризуется обилием терминов, научных определений, иностранных фраз, большим количеством существительных среднего рода, отсутствием эмоциональной окраски. Преобладает логическое выражение мысли. В научном тексте преобладают сложные повествовательные предложения с большим числом деепричастных и причастных оборотов.

- Официально-деловой стильизобилует речевыми штампами (согласно договору, в соответствие с договоренностью и т. д.). Используются слова, употребляемые должностными лицами (утвердил, согласовал, обладает правом). Официально-деловой стиль характеризуется утверждающим изложением материала, официальностью речи. Из-за того, что даже в простых предложениях содержится множество подробностей, текст переполнен однородными членами предложения и обособленными выражениями.

- Разговорное повествование предполагает использование повседневных бытовых выражений. В текстах нет терминов и иностранных слов, но есть фрагменты с эмоциональной окраской: фамильярность, неодобрение, ирония и т. д. Приметами разговорного стиля является постоянное использование простонародных выражений (закупился, деньга, малой и т. д.), обилие междометий, а также восклицаний (Ох, Тьфу на тебя!, Ах!). В материале встречаются неполные предложения, нечёткая выраженность некоторых фраз ( Здрасьте ).

- Текст в художественном стиле— комплексный метод, вобравший в себя все многообразие форм. Функция языка используется в полной мере для формирования художественного образа: эпитеты, сравнения, метафоры. Строки динамичны, наполнены глаголами, антонимами, словами в переносном значении. В художественной литературе применяются жаргонизмы, диалектизмы с целью лучшего описания действующих лиц.

- Публицистический текст наполнен политической и общественной терминологией (религия, демократия, социалист). Здесь реализуется принцип доступного и простого изложения. Для этих текстов характерны точность описания, лозунги и призывы (Нет войне!). В нем есть черты научного стиля, в частности терминология, художественного стиля – языковые инструменты, официально-делового – официозность речи. Присутствуют восклицательные, а также вопросительные предложения.

План стилистического анализа текста

Общую схему разбора можно представить следующими этапами:

определяем стиль и жанр произведения;

на какую сферу общения и ситуацию ориентирован текст;

какому читателю мы предлагаем текст к прочтению;

форма (письменная, устная), тип речи (описание, повествование, рассуждение или их комплекс), вид речи (монолог, диалог, полилог);

образ писателя и его функции в произведении;

индивидуальные особенности текста на уровне выбора языковых средств;

также в ходе стилистического анализа следует проанализировать текст с точки зрения словообразования, морфологии и синтаксиса.

Порядок проведения, применяемые приемы и алгоритмы, образец

К примеру, проанализируем следующий текст:

Темой повествования является научное описание природного явления. Целью является донесение информации о том, как возникает гроза. Текст читается от третьего лица. О научном стиле написания свидетельствует логическая последовательность изложения информации, его структурная и смысловая законченность. Изложенный материал имеет также научно-популярный подстиль. Вид повествования — прозаический.

Информация может быть адресована широкому кругу читателей — от педагогов до школьников. Предложения ровные, без эмоциональной окраски, что говорит о нейтральном фонетическом стиле. В тексте нет синонимических рядов, преобладают термины. Повествование состоит из 3-х простых предложений, осложненных однородными членами и причастными оборотами.

Вывод: анализ каждого уровня статьи, и в особенности лексического, является неоспоримым доказательством проявления научного стиля.

Читайте также: