Психолого педагогическая характеристика детей младшего школьного возраста с дисграфией

Обновлено: 25.06.2024

Психолого-педагогические Особенности проявления дисграфии у младших школьников изучали Т. В. Ахутина, Л. С. Выготский, Р. И. Лалаева, А. Н. Корнев, А. Р. Лурия, В. И. Ляудис, И. П. Негурэ, Л. С. Цветкова и др. [3, 5, 17, 15, 24, 37]

Процесс письма является психической деятельностью, которая реализуется благодаря совместной работе различных зон мозга и имеет сложную психофизиологическую организацию. Структура письма, иерархия обеспечивающих его психических функций и процессов меняются по мере овладения письмом. Письмо младших школьников, во многом за счет существующей системы обучения, заимствует качества, структуру и характеристики устной речи. Это не совсем письменная речь, а лишь приспособленная к ее целям и условиям устная, поэтому свойства этих двух видов речи на первом этапе обучения детей письму существенно не различаются. Развитые формы устной и письменной речи являются различными по своим функциям, структуре и характеристике психологическими образованиями. Развитая письменная речь представляет собой деятельность построения целостных по смыслу высказываний, текстов, она выступает как специфическое средство общения и обобщения опыта (В. И. Ляудис, И. П. Негурэ, 1994) [16].

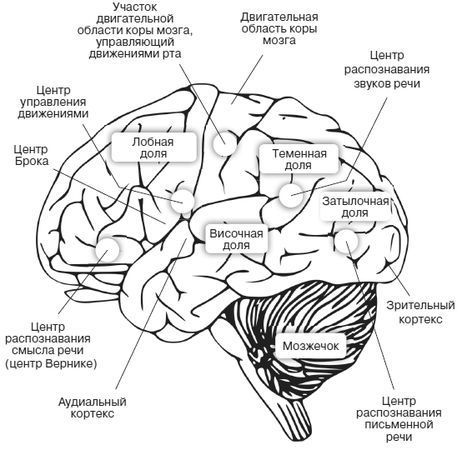

Письмо как вид речевой деятельности предполагает фиксацию собственных мыслей с помощью определенного графического кода. Письмо – сложнейший вид деятельности, в его формировании участвуют все отделы коры головного мозга. Психофизической основой письма является взаимодействие работы различных анализаторов - речедвигательного, слухового, зрительного, рукодвигательного. При письме происходит взаимодействие таких психических процессов как мышление, память, внимание, воображение, речь внешняя и внутренняя.

Процесс письма состоит из пяти психофизических компонентов:

- Акустический (услышать и выделить звук).

- Артикуляционный (уточнить звук, состав слова, установить последовательность звуков).

- Зрительный (представление графического образа звука, перевод звуковой структуры в графические знаки).

- Удерживание в памяти графических символов и их правильная пространственная организация.

- Наличие устойчивого внимания, знание орфографических и пунктуационных правил.

При письме нужно произвести фонематический анализ слова, соотнести каждую фонему с буквой, написать буквы в определенной последовательности.

Структура процесса письма и предпосылки его формирования охарактеризованы в трудах Л. С. Выготского (1935, 1960), А. Р. Лурии (1950), Л. С. Цветковой (1988, 1997) и других ученых [5, 25, 37]. Остановимся на этом коротко. Несколько упрощая структурную организацию письма, условно можно выделить два основных и взаимосвязанных уровня предпосылок формирования данного навыка у детей.

К первому уровню относится функциональная состоятельность анализаторных систем мозга, их готовность к взаимодействию в сложном процессе восприятия, соотнесения и перекодирования сенсорной информации из одной модальности в другую (например, перевод звука речи в зрительный образ — букву и перевод буквы в ее двигательную формулу - кинему). Сформированность у ребенка зрительного и слухового восприятия, моторных функций, полноценной слухо-оптико-моторной координации (межсенсорного взаимодействия) являются нейрофизиологической основой овладения письмом [24].

Ко второму уровню предпосылок относится психологическая готовность ребенка к обучению и произвольному овладению сложным навыком письма. В данном контексте под психологической готовностью подразумевается сформированность психических функций и процессов, которая зависит от физиологического и социального развития ребенка. Как уже говорилось, письмо - это вид психической деятельности. Его усвоение и реализация требуют участия таких необходимых для деятельности компонентов, как память, внимание, мышление (и обеспечивающие его умственные действия анализа и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования и др.). Кроме того, ведущими элементами организации любого вида деятельности являются мотивация, волевое усилие и произвольная саморегуляция. Сформированность перечисленных психических функций, а также социально-личностных качеств в соответствии с возрастным этапом развития ребенка, их полноценное взаимодействие и регуляция необходимы для овладения детьми всеми школьными навыками, в том числе и письмом [25].

В понятие психологической готовности к обучению письму входит и лингвистическая готовность ребенка к овладению новым и наиболее сложным видом речевой деятельности. Для того чтобы осознанно выполнять языковые операции (в частности, отбор языковых единиц - предложений, слов, их анализ и символизацию с помощью букв), у ребенка должна быть хорошо развита устная речь. Его словарный запас, способность к актуализации слов и продуцированию предложений, грамматическое оформление речи должны соответствовать возрастным нормам младшего школьного возраста.

Таким образом, овладение письмом и, в дальнейшем, полноценная реализация этого процесса обеспечиваются множеством структурных звеньев, занимающих разные уровни в иерархии психофизической деятельности, но их совместное функционирование является основой целостного процесса письма.

Индивидуальные различия в психическом развитии детей и их готовности к овладению письмом, как, впрочем, и всей учебной деятельностью в целом, очень велики. Вдумчивый педагог в процессе обучения учитывает эти различия и выявляет детей, к которым требуется индивидуальный подход, предполагающий особые стиль и скорость обучения. Однако в структуре современной начальной школы, ее программных требований, а также в масштабах классов с большим количеством учеников выполнить эту задачу учителю непросто. Дети, имеющие выраженные, по сравнению с другими учащимися, особенности восприятия и переработки информации, часто остаются один на один со своими трудностями, которые постепенно перерастают в стойкую неуспешность в учебной деятельности, в том числе и в письме.

Предрасположенность к дисграфии, как правило, формируется в период раннего развития ребенка. Действие каких-либо неблагоприятных факторов в этот период обусловливает нарушенное или замедленное созревание центральной нервной системы, тех отделов мозга, которые ответственны за формирование предпосылок письменной речи, а в дальнейшем будут задействованы в обеспечении сложной функциональной системы процесса письма. Вследствие действия неблагоприятных факторов у ребенка возникает нарушение или отставание в формировании как элементарных психических процессов (моторики, графомоторных координации, звукового анализа и синтеза), так и высших психических функций — внимания, абстрактных форм мышления, общего поведения и др. (Л. С. Цветкова, 1997) [37]. Поэтому особенно важно выявить появление первых симптомов задержки развития ребенка. Однако не всегда недостаточность психического развития обнаруживается в дошкольном возрасте, когда от ребенка почти не требуется выполнения сложных, произвольных умственных действий, базирующихся на четком взаимодействии полноценно сформированных психических функций. Эта недостаточность может проявиться с началом обучения в школе и, в частности, при обучении письму. Современная логопедическая теория связывает дисграфию прежде всего с неполноценностью языковых способностей школьников, которой часто предшествуют какие-либо нарушения речи или ее недоразвитие. При отсутствии логопедической помощи в дошкольном возрасте дети оказываются не готовыми к переходу на более высокий уровень лингвистического развития - овладению письменной речью. Бывает, что у ребенка нет выраженных дефектов в оформлении устного высказывания, его речь удовлетворяет потребности бытового общения. Однако в силу ряда причин, обусловливающих не совпадающий со средневозрастным темп психического развития, к школьному возрасту он оказывается не готов к сложным операциям буквенной символизации речи, произвольного анализа и синтеза языковых единиц, на которых базируется письмо. Без своевременного выявления и коррекции затруднений в овладении письмом у него может возникнуть дисграфия.

В логопедической литературе симптоматика дисграфии, как правило, ограничивается ошибками в письме, которые могут наблюдаться у детей, имеющих и не имеющих нарушения устной речи. Клинические (психопатологические) особенности детей с дисграфией (также и с дислексией) не рассматриваются. Это объясняется тем, что в логопедии расстройства письма и чтения понимаются как специфические нарушения речевых (языковых) способностей. Неречевые нарушения представляют собой факторы патогенетического механизма возникновения расстройств письменной речи, а не их симптоматику (Р. И.Лалаева, 1998) [18].

Современные исследования специалистов из других областей знаний свидетельствуют о том, что большинство детей с дисграфией отличается от своих сверстников состоянием нервно-психического здоровья. Клинико-психологическими и нейропсихологическими исследованиями подтверждается, что дисграфия во многих случаях не является моносимптоматическим состоянием (Л. С. Цветкова, 1997; А. Н. Корнев, 1998; Т. В. Ахутина, 2001 и др.) [3, 15, 37]. Расстройства письма часто не только возникают на фоне недостаточности церебральных функций, но и сопровождаются когнитивными, неврозоподобными и психоорганическими нарушениями. Отсюда представляется важным выявлять и учитывать возможные психопатологические особенности ребенка с дисграфией (эмоционально-волевую незрелость, низкую умственную работоспособность, повышенную утомляемость, затруднения произвольной концентрации внимания и др.). Такая информация о ребенке позволит грамотнее организовать коррекцию дефекта, подключить к участию в ней смежных специалистов, что может положительно сказаться на сроках и эффективности коррекционного воздействия.

Процесс письма проходит несколько стадий: понимание того, о чем будем писать, его программирование; оречевление и графический код. Процесс письма фактически является обратным процессу чтения.

Написать слово значительно труднее, чем прочитать его. Трудности в овладении письмом обусловлены тем, что-либо каждый из процессов, необходимых для написания слова, либо какая-то часть из них у ребенка несовершенны. Недостаточность фонематического анализа затрудняет процесс разделения слов на составные части и препятствует точному распознанию каждого из выделенных звуков. Из-за недостатков произношения трудно производить звуковой анализ и синтез слов. Из-за нарушения моторной сферы (недостаточная координация соответствующих движений мышц пальцев, неустойчивость всей кисти руки и т.п.) наблюдаются ошибки в начертании букв, пространственной ориентировки на листе бумаги, строчке.

В статье рассмотрен вопрос об особенностях проявления дисграфии у детей младшего школьного возраста. Письмо как вид речевой деятельности предполагает фиксацию собственных мыслей с помощью определенного графического кода. Письмо – сложнейший вид деятельности, в его формировании участвуют все отделы коры головного мозга. Психофизической основой письма является взаимодействие работы различных анализаторов - речедвигательного, слухового, зрительного, рукодвигательного.

Особенности проявления дисграфии

у детей младшего школьного возраста

Баранова Галина Анатольевна

кандидат педагогических наук, доцент

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об особенностях проявления дисграфии у детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: дисграфия, графомоторная координация, звуковой анализ и синтез, оптико-пространственный анализ.

Письмо как вид речевой деятельности предполагает фиксацию собственных мыслей с помощью определенного графического кода. Письмо – сложнейший вид деятельности, в его формировании участвуют все отделы коры головного мозга. Психофизической основой письма является взаимодействие работы различных анализаторов - речедвигательного, слухового, зрительного, рукодвигательного. При письме происходит взаимодействие таких психических процессов как мышление, память, внимание, воображение, речь внешняя и внутренняя.

Процесс письма состоит из пяти психофизических компонентов:

- Акустический (услышать и выделить звук).

-Артикуляционный (уточнить звук, состав слова, установить последовательность звуков).

-Зрительный (представление графического образа звука, перевод звуковой структуры в графические знаки).

-Удерживание в памяти графических символов и их правильная пространственная организация.

-Наличие устойчивого внимания, знание орфографических и пунктуационных правил.

Структура процесса письма и предпосылки его формирования охарактеризованы в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, Л.С. Цветковой и др. Остановимся на этом коротко. Несколько упрощая структурную организацию письма, условно можно выделить два основных и взаимосвязанных уровня предпосылок формирования данного навыка у детей.

К первому уровню относится функциональная состоятельность анализаторных систем мозга, их готовность к взаимодействию в сложном процессе восприятия, соотнесения и перекодирования сенсорной информации из одной модальности в другую (например, перевод звука речи в зрительный образ - букву и перевод буквы в ее двигательную формулу - кинему). Сформированность у ребенка зрительного и слухового восприятия, моторных функций, полноценной слухо-оптико-моторной координации (межсенсорного взаимодействия) являются нейрофизиологической основой овладения письмом.

Ко второму уровню предпосылок относится психологическая готовность ребенка к обучению и произвольному овладению сложным навыком письма. В данном контексте под психологической готовностью подразумевается сформированность психических функций и процессов, которая зависит от физиологического и социального развития ребенка. Как уже говорилось, письмо - это вид психической деятельности. Его усвоение и реализация требуют участия таких необходимых для деятельности компонентов, как память, внимание, мышление (и обеспечивающие его умственные действия анализа и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования и др.). Кроме того, ведущими элементами организации любого вида деятельности являются мотивация, волевое усилие и произвольная саморегуляция. Сформированность перечисленных психических функций, а также социально-личностных качеств в соответствии с возрастным этапом развития ребенка, их полноценное взаимодействие и регуляция необходимы для овладения детьми всеми школьными навыками, в том числе и письмом.

В понятие психологической готовности к обучению письму входит и лингвистическая готовность ребенка к овладению новым и наиболее сложным видом речевой деятельности. Для того чтобы осознанно выполнять языковые операции (в частности, отбор языковых единиц - предложений, слов, их анализ и символизацию с помощью букв), у ребенка должна быть хорошо развита устная речь. Его словарный запас, способность к актуализации слов и продуцированию предложений, грамматическое оформление речи должны соответствовать возрастным нормам младшего школьного возраста.

Индивидуальные различия в психическом развитии детей и их готовности к овладению письмом, как, впрочем, и всей учебной деятельностью в целом, очень велики. Вдумчивый педагог в процессе обучения учитывает эти различия и выявляет детей, к которым требуется индивидуальный подход, предполагающий особые стиль и скорость обучения. Однако в структуре современной начальной школы, ее программных требований, а также в масштабах классов с большим количеством учеников выполнить эту задачу учителю непросто. Дети, имеющие выраженные, по сравнению с другими учащимися, особенности восприятия и переработки информации, часто остаются один на один со своими трудностями, которые постепенно перерастают в стойкую неуспешность в учебной деятельности, в том числе и в письме.

Предрасположенность к дисграфии, как правило, формируется в период раннего развития ребенка. Действие каких-либо неблагоприятных факторов в этот период обусловливает нарушенное или замедленное созревание центральной нервной системы, тех отделов мозга, которые ответственны за формирование предпосылок письменной речи, а в дальнейшем будут задействованы в обеспечении сложной функциональной системы процесса письма. Вследствие действия неблагоприятных факторов у ребенка возникает нарушение или отставание в формировании как элементарных психических процессов (моторики, графомоторной координации, звукового анализа и синтеза), так и высших психических функций - внимания, абстрактных форм мышления, общего поведения и др. (Л.С. Цветкова). Поэтому особенно важно выявить появление первых симптомов задержки развития ребенка. Однако не всегда недостаточность психического развития обнаруживается в дошкольном возрасте, когда от ребенка почти не требуется выполнения сложных, произвольных умственных действий, базирующихся на четком взаимодействии полноценно сформированных психических функций. Эта недостаточность может проявиться с началом обучения в школе и, в частности, при обучении письму.

Современная логопедическая теория связывает дисграфию прежде всего с неполноценностью языковых способностей школьников, которой часто предшествуют какие-либо нарушения речи или ее недоразвитие. При отсутствии логопедической помощи в дошкольном возрасте дети оказываются не готовыми к переходу на более высокий уровень лингвистического развития - овладению письменной речью. Бывает, что у ребенка нет выраженных дефектов в оформлении устного высказывания, его речь удовлетворяет потребности бытового общения. Однако в силу ряда причин, обусловливающих не совпадающий со средневозрастным темп психического развития, к школьному возрасту он оказывается не готов к сложным операциям буквенной символизации речи, произвольного анализа и синтеза языковых единиц, на которых базируется письмо. Без своевременного выявления и коррекции затруднений в овладении письмом у него может возникнуть дисграфия.

В логопедической литературе симптоматика дисграфии, как правило, ограничивается ошибками в письме, которые могут наблюдаться у детей, имеющих и не имеющих нарушения устной речи. Клинические (психопатологические) особенности детей с дисграфией (также и с дислексией) не рассматриваются. Это объясняется тем, что в логопедии расстройства письма и чтения понимаются как специфические нарушения речевых (языковых) способностей. Неречевые нарушения представляют собой факторы патогенетического механизма возникновения расстройств письменной речи, а не их симптоматику.

Современные исследования специалистов из других областей знаний свидетельствуют о том, что большинство детей с дисграфией отличается от своих сверстников состоянием нервно-психического здоровья. Клинико-психологическими и нейропсихологическими исследованиями подтверждается, что дисграфия во многих случаях не является моносимптоматическим состоянием (Л.С. Цветкова, А.Н. Корнев, Т.В. Ахутина и др.). Расстройства письма часто не только возникают на фоне недостаточности церебральных функций, но и сопровождаются когнитивными, неврозоподобными и психоорганическими нарушениями. Отсюда представляется важным выявлять и учитывать возможные психопатологические особенности ребенка с дисграфией (эмоционально-волевую незрелость, низкую умственную работоспособность, повышенную утомляемость, затруднения произвольной концентрации внимания и др.). Такая информация о ребенке позволит грамотнее организовать коррекцию дефекта, подключить к участию в ней смежных специалистов, что может положительно сказаться на сроках и эффективности коррекционного воздействия.

Процесс письма проходит несколько стадий: понимание того, о чем будем писать, его программирование; оречевление и графический код. Процесс письма фактически является обратным процессу чтения. Написать слово значительно труднее, чем прочитать его. Трудности в овладении письмом обусловлены тем, что-либо каждый из процессов, необходимых для написания слова, либо какая-то часть из них у ребенка несовершенны. Недостаточность фонематического анализа затрудняет процесс разделения слов на составные части и препятствует точному распознанию каждого из выделенных звуков. Из-за недостатков произношения трудно производить звуковой анализ и синтез слов. Из-за нарушения моторной сферы (недостаточная координация соответствующих движений мышц пальцев, неустойчивость всей кисти руки и т.п.) наблюдаются ошибки в начертании букв, пространственной ориентировки на листе бумаги, строчке.

Ученые выделяют разные виды дисграфии, но во всех классификациях (О.А. Токаревой (1971), М.Е. Хватцева (1937) и др.) представлен такой вид, как оптическая дисграфия. Оптическая дисграфия – это нарушение у детей зрительного восприятия, анализа и синтеза, моторных координаций, недоразвитие памяти, пространственных представлений и восприятия, трудности оптико-пространственного анализа, несформированность оптического образа букв [2]. При оптической дисграфии наблюдаются специфические ошибки на уровне буквы, слова. Исследователи проблемы нарушений письменной речи у школьников выделяют различные проявления оптической дисграфии, виды специфических ошибок.

Оптическая дисграфия (О.А. Токарева) обусловлена неустойчивостью зрительных впечатлений и представлений. Отдельные буквы не узнаются, не соотносятся с определенными звуками. В различные моменты буквы воспринимаются по-разному. Вследствие неточности зрительного восприятия они смешиваются на письме. Наиболее часто наблюдаются смешения следующих рукописных букв: п-н, п-и, у-и, ц-щ, ш-и, м-л, б-д, п-т, н-к [8]. Хватцев М.Е. считает, что оптическая дисграфия вызывается нарушением или недоразвитием оптических речевых систем в головном мозге. Нарушается формирование зрительного образа буквы, слова. Ребенок не различает сходные графически рукописные буквы: п-н, п-и, с-о, и-ш, л-м. Садовникова И.Н. установила новый тип специфических ошибок – смешение букв по кинетическому сходству. Она замечает, что исследователи традиционно объясняют смешения в письме оптическим сходством букв [6]. Включение в акт письма еще одного анализатора двигательного расценивается лишь как необходимое средство обеспечения технической стороны письма. Но было бы неправильным не учитывать качественную перестройку, которая происходит в ассоциативной цепи слухо-речедвигательных и зрительно-двигательных представлений, обеспечивающих процесс письма.

Контроль над ходом двигательных актов во время письма осуществляется благодаря зрительному восприятию и костно-мышечным ощущениям (кинестезиям). Умение оценивать правильность начертания букв на основе кинестезий позволяет пишущему вносить поправки в движения еще до совершения ошибок. «При несформированности кинетической и динамической стороны двигательного акта у младших школьников кинестезии не могут иметь направляющего значения, и тогда происходит смешение букв, начертание первого элемента которых требует тождественных движений. С переходом на стадию связного письма отмечается значительный рост числа таких ошибок, что связано с убыстрением темпа письма и увеличением объема письменных работ [10].

Список литературы:

1. Зегебарт Г. М. Учение без мучения. Коррекция дисграфии. – М.: Генезис, 2007. - 216 с.

2. Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. - М., 2011. - 197 с.

3. Никашина Н.А. Нарушения письменной речи у младших школьников. - М., 2004. – 265 с.

4. Парамонова Л.Г. Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. - 128 с.

5. Репина З.А. Нейропсихологическое изучение детей с тяжелыми дефектами речи. - Екатеринбург, 2004. - 250 с.

6. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. – М., 1997. - 255 с.

7. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения. – М., 2003. - 288 с.

8. Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и восстановление. – М., 1997. - 140 с.

9. Удзенкова А.В., Сагирова О.В. Сборник занимательных упражнений и игр по русскому языку для занятий с младшими школьниками.- Екатеринбург: АРД-ЛТД, 1997. - 235 с.

Что такое дисграфия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Панкратова И. В., детского невролога со стажем в 26 лет.

Над статьей доктора Панкратова И. В. работали литературный редактор Вера Васина , научный редактор Сергей Федосов и шеф-редактор Лада Родчанина

Определение болезни. Причины заболевания

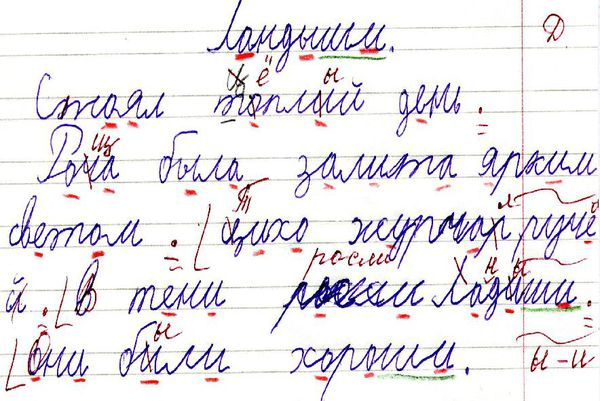

Дисграфия — расстройство навыков письма, которое проявляется невозможностью или трудностью в соотнесении звуков устной речи и букв, их звучания и начертания. Например, ребёнок заменяет графически сходные буквы при написании (ш-щ, т-ш, в-д, м-л), пропускает и переставляет буквы и слога в словах.

Основным симптомом дисграфии является наличие стойких специфических ошибок, не связанных с применением орфографических правил.

Выделяется три группы специфических ошибок:

- ошибки на уровне буквы и слога;

- ошибки на уровне слова;

- ошибки на уровне предложения.

Возникновение таких ошибок у школьников не связано со снижением интеллектуального развития, выраженными нарушениями слуха и зрения или нерегулярностью школьного обучения.

Нарушение письма может быть обусловлено задержкой в формировании определённых функциональных систем, важных для освоения письменной речи. Такая задержка возникает в результате воздействия неблагоприятных факторов в разные периоды развития ребёнка [7] .

К неблагоприятным факторам раннего периода можно отнести:

- отягощённая беременность — хронические заболевания матери, гестоз, анемия, многоплодная беременность;

- рождение ребёнка на сроке беременности до 35 недель;

- перинатальная патология центральной нервной системы (ЦНС);

- церебральная гипоксия (ишемия) — острое повреждение головного мозга в результате его недостаточного кровоснабжения во время беременности, родов или в течение первого месяца жизни;

- родовая травма ЦНС;

- инфекции ЦНС (токсоплазмоз, герпес, цитомегаловирус, краснуха);

- системные метаболические нарушения (билирубиновая энцефалопатия, гипогликемия, гипокальциемия, гипо- и гипермагниемия, гипо- и гипернатриемия).

Причины, которые могут привести к дисграфии в более старшем возрасте (после 2 лет):

- черепно-мозговые травмы;

- нейроинфекции;

- патологии внутренних органов (пиелонефрит, гастрит, пневмония, ревматизм);

- нарушения сердечно-сосудистой системы;

- онкология;

- выраженная психологическая травма, обусловленная сложной семейной обстановкой, низким социальным статусом, конфликтами со сверстниками, одиночеством.

Эти патологические состояния приводят к астении нервной системы и могут осложнять освоение письменной речи.

Часто встречается наследственная предрасположенность к дисграфии. Кроме того сложности с письмом могут возникнуть у ребёнка, пишущего левой рукой или переученного с левой руки на правую. Нередко дисграфией страдают дети, для которых язык, на котором они учатся писать, не является родным.

Вероятность дисграфии велика при общем недоразвитии речи. Расстройство может провоцировать логоневроз (заикание и запинания в речи) и сниженный темп созревания психических функций (например, на фоне хронических болезней или социальной дезадаптации).

При обследовании письма и чтения у 186 учащихся первых классов дисграфия была обнаружена у 21 % детей [3] .

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением - это опасно для вашего здоровья!

Симптомы дисграфии

Дисграфия проявляется ошибками в письме, которые регулярно повторяются у детей без сопутствующих патологий (умственной отсталости или снижения слуха).

Ошибки на уровне букв и слогов обусловлены несформированностью звукового анализа слова (пропуски, перестановки, вставки, повторы как букв, так и слогов). Например: "снки-санки" или "кичат-кричат".

Ошибки на уровне слова связаны с затруднением вычленения из речевого потока речевых единиц и их элементов (слитное написание слов, предлогов со словами, либо раздельное написание приставки со словом). Например: "и дут", "по дкроватью", "светилалуна".

Ошибки на уровне предложений связаны с недостаточностью языкового обобщения, это не позволяет школьникам уловить различия частей речи. Это приводит к нарушению структуры предложения. Например: "гуси вышли изадвора пощли на прут" [7] .

У школьников с дисграфией часто формируется неразборчивый почерк, написание букв неаккуратное — так проявляется неуверенность ребёнка и боязнь ошибки. Буквы разной высоты и наклонены в разные стороны, выходят за строчку. При письме ребёнок напрягается, сильно надавливает на ручку и от этого быстро устаёт и не может ускорить темп письма. При написании диктантов школьник старается писать неразборчиво, чтобы учитель не заметил ошибки, при этом регулярно получает неудовлетворительные оценки. Это приводит невротизации ребёнка и ещё больше усугубляет его проблемы. Возникает внутренний страх ошибки, формируется неуверенность в себе, появляется замкнутость, пропадает мотивация к учёбе.

Проявления дисграфии также может сочетаться с неврологическими нарушениями — снижением памяти и внимания, гиперактивностью, нарушением поведения.

Важно помнить, что в первом классе многие дети с трудом осваивают письмо, делая большое количество ошибок, но это нормальный путь становления письменной речи.

Патогенез дисграфии

Для правильной работы сложной системы, отвечающей за речевое развитие ребёнка, необходим неповреждённый мозг и равномерное созревание речевых центров и анализаторов.

При воздействии неблагоприятных факторов могут возникать отклонения в созревании и работе отделов мозга, отвечающих за речевое развитие и за письменную речь в частности. Патологическое влияние на развивающийся мозг может быть оказано в разные временные периоды: от внутриутробного развития до школьного возраста. К таким факторам относятся внутриутробные инфекции, родовая травма, порок сердца, хирургические вмешательства, соматические заболевания, черепно-мозговая травма. Негативный фактор может повлиять не только на отдельные центры, входящие в речевые зоны, но и на весь речевой комплекс, что приведёт к общему недоразвитию речи (ОНР).

От степени, силы и длительности патологического воздействия на речевые зоны зависят клинические проявления дисграфии у детей — от лёгких форм, корректирующихся занятиями с логопедом, до тяжёлых нарушений, требующих комплексного подхода к терапии.

В настоящее время существует несколько основных подходов к патогенезу дисграфии. Корнев А. Н. выделяет в патогенезе нарушений письменной речи три аспекта [3] :

- нарушение в развитии психических функций;

- неоднородность развития индивидуальных сенсомоторных и интеллектуальных функций;

- частное недоразвитие ряда умственных функций.

Лалаева Р. И. считает, что у детей с дисграфией не сформированы отдельные психические функции [4] :

- зрительный анализ и синтез;

- пространственные представления;

- слухопроизносительная дифференциация звуков;

- фонематический, слоговый анализ и синтез;

- деление предложений на слова;

- лексико-грамматический строй речи;

- расстройства памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы.

Классификация и стадии развития дисграфии

Учитывая сложность патогенеза дисграфии и разные подходы к его пониманию, вопрос с классификацией также неоднозначный.

Токарева О. А. разработала классификацию, которая учитывает степень вовлечения анализаторов [8] :

- оптическая дисграфия — обусловлена недоразвитием у детей зрительных систем коры головного мозга, что приводит к неустойчивости зрительных впечатлений и представлений, некоторые буквы не узнаются и не соотносятся со звуками;

- акустическая дисграфия — вызвана недостаточностью фонематического слуха, при которой страдает дифференциация звуков и нарушаются звукобуквенные соотношения;

- моторная дисграфия — возникает при задержке в созревании мелкой моторики рук, происходит нарушение в соотношении моторных образов слов с их звуковыми и зрительными образами.

Сотрудники кафедры логопедии РГПУ им. Герцена под руководством Лалаевой Р. И. разработали классификацию, основанную на степени несформированности языковых операций [4] :

- Артикуляторно-акустическая дисграфия. Ведущий симптом — дефектное произношение звуков (замены, смешения, пропуски).

- Дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания.

- Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза:

- нарушение звукобуквенного анализа и синтеза;

- нарушение слогового анализа и синтеза;

- нарушение слогового анализа и синтеза на уровне предложений.

- Аграмматическая дисграфия. Обусловлена недоразвитием лексико-грамматического строя речи, несформированностью морфологических и синтаксических обобщений.

- Оптическая дисграфия. Связана с недоразвитием зрительного анализа и синтеза пространственных представлений

Классификация Ахутиной Т. В. составлена на основании учения Лурия А. Р. о трёх функциональных блоках мозга:

- I блок — регуляция тонуса и бодрствования (уровень непроизвольной саморегуляции и самоорганизации);

- II блок — приём, переработка и хранение информации (операциональный уровень);

- III блок — программирование, регуляция и контроль сложных форм деятельности (уровень произвольной саморегуляции и самоорганизации) [5] .

Ахутина Т. В. выделяет три вида дисграфии:

- Регуляторная — дисфункция III блока, связанная со слабостью функций программирования и контроля.

- Акустико-кинестетическая — дисфункция II блока мозга, слабость переработки слуховой и кинестетической (двигательной) информации. Поражение кинестетического анализатора приводит к нарушению точных артикуляционных и глазодвигательных движений и движений мышц кисти.

- Зрительно-пространственная — связана с несформированностью зрительно-пространственных функций и дефицитом речевого слуха.

У детей с патологией речевого слуха нет раздельного восприятия элементов ряда (звуков, интонаций, темпа и т. д.)

Отдельные логопеды выделяют степени выраженности дисграфии по количеству и характеру ошибок:

- Лёгкая степень. Виды дисграфических ошибок:

- замены букв (ч-щ, б-п);

- нарушения в обозначении мягкости согласных ("маленкие");

- искажения звукобуквенной структуры слова ("поплькли — поблёкли").

- Средняя степень. Виды дисграфических ошибок:

- замены букв (о-а, ю-у);

- искажения звукобуквенной структуры слова ("птичк, помогайт, пичкам");

- нарушение структуры предложения, слитное написание слов, аграмматизмы ("в оконнов стекла").

- Тяжёлая степень. Виды дисграфических ошибок:

- замены букв (н-т);

- искажения звукобуквенной структуры слова ("подут-пойдут, оненповесяет – они повесят, даптиц – для птиц");

- нарушения структуры предложения — слитное написание слов (сюга – с юга, даптиц – для птиц), перестановки слов (деревях на – на деревьях);

- аграмматизмы (моного доменько – много домиков, оненповесяет – они повесят).

Осложнения дисграфии

Дисграфия, не выявленная в младшем школьном возрасте, может отразиться на дальнейшем развитии личности ребёнка. При лёгкой форме расстройства, не осложнённой другими неврологическими патологиями, проблема может быть решена с помощью занятий с логопедом и психологом.

Если же у ребёнка выявлены сопутствующие неврологические отклонения, такие как синдром дефицита внимания, снижение памяти, выраженная гиперактивность, нарушение поведения в виде выраженной расторможённости и агрессивности, низкий уровень усвоения школьного материала, то победить нарушение письменной речи будет сложнее. Целенаправленные коррекционно-логопедические занятия и медикаментозное лечение помогут уменьшить проявление дисграфии, но у части детей проблемы с письменной речью могут остаться на всю жизнь. В таком случае дисграфия значительно повлияет на становление личности ребёнка. Такие дети могут иметь психологические проблемы:

- неуверенность в себе;

- низкую самооценку;

- сниженную социализацию и попытки скрыть свою проблему от окружающих.

Также возникает ограничение при выборе будущей профессии. Однако важно помнить, что и во взрослом возрасте человек может бороться с дисграфией и достигнуть положительных результатов.

Ряд детей младшего школьного возраста с дисграфией имеют пограничное состояние по умственному развитию. Такие дети плохо усваивают школьную программу, отстают от сверстников, часто нуждаются в дополнительных занятиях. Если ребёнок после второго класса школы не освоил письмо и не научился читать, необходима консультация психиатра [4] .

Диагностика дисграфии

Первичная диагностика дисграфии проводится школьным логопедом в конце первого класса или в начале учебного года во втором классе. Для этого логопед использует речевые карты — стандартизированный опросник, выявляющий уровень физического, познавательного, нервно-психического, речевого и психомоторного развития. На основании анализа результатов тестирования делается вывод о наличии или отсутствии дисграфии. При выявлении дисграфии логопед определяет её вид.

Для уточнения общего уровня развития ребёнка необходима консультация клинического психолога. Психологическое тестирование поможет выявить конкретные проблемы ученика:

- снижение памяти и внимания;

- нарушение мышления, снижение уровня интеллектуального развития.

Ребёнок с дисграфией должен быть осмотрен неврологом. При осмотре детский невролог оценит общий неврологический статус и выявит сопутствующие неврологические патологии. Основываясь на результатах осмотра и данных, полученных от логопеда и клинического психолога, врач-невролог выработает тактику обследования и при необходимости план лечения пациента.

Для комплексного обследования ребёнка с дисграфией необходима консультация педиатра для исключения хронических соматических заболеваний, офтальмолога и сурдолога для выявления снижения слуха и психиатра [2] [9] .

Обязательным инструментальным методом исследования является электроэнцефалография (ЭЭГ) — исследование электрической активности головного мозга. ЭЭГ проводится для исключения скрытой судорожной активности головного мозга.

К другим инструментальным методам относятся дуплексное исследование сосудов головного мозга и шейного отдела позвоночника ( неинвазивное исследование сосудов, отражающее функциональные показатели кровотока) и магнитно-резонансная томография (МРТ). МРТ головного мозга показана детям с выраженными сопутствующими неврологическими нарушениями для выявления возможных органических поражений головного мозга [2] .

Лечение дисграфии

При выявлении у ребёнка дисграфии логопеду нужно уточнить её форму, это необходимо для составления методического плана реабилитации и организации коррекционных занятий. К работе логопеда для нормализации психологического состояния ребёнка целесообразно подключить занятия с психологом.

Детям с дисграфией рекомендованы регулярные осмотры невролога. Врач на основании клинического осмотра и данных инструментальных исследований составляет план лечения пациента. Подход к терапии детей с дисграфией должен основываться на рекомендациях федерального руководства по детской неврологии.

Из медикаментозной терапии показаны препараты:

Также в лечении используются малоинвазивные инструментальные методы. Для коррекции речевых нарушений у детей применяют транскраниальную микрополяризацию [10] . Метод основан на лечебном воздействии на головной мозг постоянного (гальванического) электрического тока небольшой силы. Во время процедуры происходит направленное воздействие на системы головного мозга. Это активирует неэффективно функционирующий синаптический аппарат нейронов и стимулирует развитие незрелых элементов коры головного мозга [6] .

Также для лечения детей с дисграфией применяют метод биоакустической коррекции [11] . Основой терапии является компьютерное преобразование электроэнцефалограммы больного в акустический сигнал и предъявление этого сигнала пациенту в реальном времени. Тем самым осуществляется сенсорная ЭЭГ-зависимая стимуляция. ЭЭГ-зависимая физиотерапия на основе метода биоакустической коррекции способствует улучшению показателей состояния центральной нервной системы.

Прогноз. Профилактика

В большинстве случаев дисграфия у детей младшего школьного возраста поддаётся логопедической коррекции. Тяжёлые случаи нарушения письменной речи встречаются нечасто. Таких детей отправляют в центры психолого-медико-социального сопровождения для решения вопроса о дальнейшем обучении ребёнка. Обычно пациентам с тяжёлой формой дисграфии рекомендуют продложить обучение в школе для детей с патологией речи. В дальнейшем при устранении проблем с письменной речью ребёнка переводят в общеобразовательную школу.

Профилактика дисграфии основывается в раннем выявлении логопедом (на уровне детского сада) детей с нарушением речевого развития. Если к 4-5 годам у ребёнка остаются речевые проблемы, его необходимо перевести в логопедический детский сад иди логопедическую группу для проведения коррекционных занятий.

В комплекс логопедических занятий, помимо работы по постановке и автоматизации звуков, обязательно должны входить задания по развитию внимания, памяти, узнавания зрительных образов, мелкой моторики, слухового сосредоточения [4] .

В настоящее время многие родители настроены на раннее развитие своего ребёнка, но этот подход часто себя не оправдывает и может спровоцировать проблему. Так, обучение ребёнка чтению и письму должно коррелировать со степенью созревания его сознания и готовности к обучению.

В логопедической литературе симптоматика дисграфии, как правило, ограничивается ошибками в письме, которые могут наблюдаться у детей, имеющих и не имеющих нарушения устной речи. Клинические (психопатологические) особенности детей с дисграфией (также и с дислексией) не рассматриваются. Это объясняется тем, что в логопедии расстройства письма и чтения понимаются как специфические нарушения речевых (языковых) способностей. Неречевые нарушения представляют собой факторы патогенетического механизма возникновения расстройств письменной речи, а не их симптоматику (Р. И.Лалаева, 1998).

Современные исследования специалистов из других областей знаний свидетельствуют о том, что большинство детей с дисграфией отличается от своих сверстников состоянием нервно-психического здоровья. Клинико-психологическими и нейропсихологическими исследованиями подтверждается, что дисграфия во многих случаях не является моносимптоматическим состоянием (Л. С. Цветкова, 1997; А. Н. Корнев, 1998; Т. В. Ахутина, 2001 и др.). Расстройства письма часто не только возникают на фоне недостаточности церебральных функций, но и сопровождаются когнитивными, неврозоподобными и психоорганическими нарушениями. Отсюда представляется важным выявлять и учитывать возможные психопатологические особенности ребенка с дисграфией (эмоционально-волевую незрелость, низкую умственную работоспособность, повышенную утомляемость, затруднения произвольной концентрации внимания и др.). Такая информация о ребенке позволит грамотнее организовать коррекцию дефекта, подключить к участию в ней смежных специалистов, что может положительно сказаться на сроках и эффективности коррекционного воздействия.

Читайте также: