Охарактеризуйте генотип как целостную систему кратко

Обновлено: 28.06.2024

Роль генотипа и условий среды в формировании фенотипа

Генотип как целостная система

В любой современной науке, в том числе генетике, полно специальных терминов. Все ключевые понятия генетики связаны с геном — носителем наследственной информации.

Ген является наследственным фактором, а также функционально неделимой единицей генетического материала.

Эта единица представляет собой участок молекулы нуклеиновой кислоты, который кодирует структуру полипептида, молекулы транспортной или рибосомальной РНК, а еще — взаимодействует с регуляторным белком.

Позднее ученые выяснили, что в основе гена лежат более мелкие структурные образования. Тем не менее функционально он был признан целостной единицей. Также стало понятно, что любые нарушения в строении и структуре гена могут привести к изменению информации, которая в нем закодирована, а нередко — и к полной ее потере.

Есть гены, отвечающие за кодирование или определение структуры белков и нуклеиновых кислот. Это структурные гены. Другие гены выполняют роль места присоединения ферментов и других биологически активных веществ, которые регулируют активность структурных генов. Это регуляторные гены. Они участвуют в процессах репликации ДНК и транскрипции.

Указанные группы генов различаются строением и размерами. В основе регуляторных генов лежит несколько десятков пар нуклеотидов, а в основе структурных — сотни и десятки тысяч.

Количество генов — видовой признак, которые существенно варьируется у различных организмов.

Простотой генома отличаются вирусы, а сложностью — высшие эукариотические организмы.

Закодированная в генах организма наследственная информация — это генотип.

Развитие определенных признаков организма напрямую зависит от набора генов в генотипе.

Как взаимодействуют гены и окружающая среда

Вопрос о роли генотипа и условий окружающей среды в процессе формирования и развития внешних признаков организма (фенотипа) волнует ученых с момента открытия генов.

То, что проявление признаков тесно связано с влиянием окружающей среды, заметил известный естествоиспытатель Жан-Батист Ламарк. По его мнению, влияние окружающей среды — важнейших эволюционный фактор.

Использование близнецового метода позволило установить, что однояйцевые близнецы, то есть, организмы с одинаковым генотипом, в случае развития в разных условиях будут различаться фенотипически. Все это — результат проявления ненаследственной изменчивости.

Есть некоторые особенности проявления модификационной или ненаследственной изменчивости. Согласно исследованиям ученых, каждый признак кодируется отдельным геном. При этом на степень проявления этого признака могут оказывать влияние различные обстоятельства. К примеру, отмечается влияние других, неаллельных генов.

Проявление каждого признака варьируется в конкретных пределах — это обстоятельство получило название норма реакции.

То, как проявляется такая реакция, зависит от интенсивности воздействия факторов окружающей среды.

В качестве примера можно привести загар, который определяется количеством пигмента, синтезируемого в клетках кожи человека. Все люди имеют особую предрасположенность к загару, которая определяется на генетическом уровне. При этом интенсивность загара связана со степенью освещенности места проживания (то есть, количеством ультрафиолетового излучения).

При более длительном и интенсивном действии фактора среды будет наблюдаться и более сильное отклонение от нормы реакции проявление признака. Из этого следует, что адаптация к условиям среды влияет на изменчивость признаков в пределах норм реакции генотипа.

В некоторых случаях наблюдается неспецифичность реакции. Такое встречается, если раздражитель достаточно сильный и действует продолжительное время. В таком случае реакция организма может не соответствовать силе и степени раздражителя.

Речь идет о стрессовой ситуации, которая может стать причиной как изменения фенотипа, так и различных мутаций (ионизирующее излучение, химические вещества). Все это приводит к изменению генотипа.

Все гены организма, в совокупности определяющие все признаки организма — его фенотип. Если геном есть генетическая характеристика вида, то генотип является генетической характеристикой (конституцией) конкретного организма. При изучении наследования определённых признаков генотипом называют не все гены, а только те, которые эти признаки определяют.

Остап Бендер :

Потому что генотип является системой генетических уравнений, вот и целостная система.

Emmett Brown :

Взаимодействие генов — это совместное действие нескольких генов, в результате которого появляется признак, которого нет у родителей, или усиливается проявление уже имеющегося признака.

Взаимодействия аллельных генов

- Полное доминирование (доминантность) — полное преобладание в фенотипе гетерозиготного организма одного аллеля (доминантного) над другим (рецессивным) одного и того же гена.

- Неполное доминирование — у гетерозиготного организма доминантный аллель не до конца подавляет рецессивный того же гена. При неполном доминировании фенотип гетерозиготы Аа будет промежуточным между фенотипом доминантной АА и рецессивной аа гомозигот.

- Сверхдоминирование — доминантный аллель в гетерозиготном состоянии проявляется в фенотипе сильнее, чем в гомозиготном (Аа > АА). При этом типе имеет место действие летальных генов (серповидноклеточная анемия в условиях заражения малярией: здоровая особь АА гибнет от малярии, особь Аа — рецессивный аллель а (серповидноклеточная анемия) защищает организм от заболевания малярией, гомозиготы аа умирают от анемии).

- Кодоминирование — в фенотипе гетерозиготного организма проявляются оба аллеля одного и того же гена. Четвёртая группа крови человека (генотип I А I В ): в эритроцитах крови одновременно имеются антиген А (I А I А или I А I 0 ), характерный для II группы крови, и антиген В (аллель I B I B или I B I 0 ), свойственный III группе крови. Их отсутствие (I 0 I 0 ) в крови человека определяет формирование I группы крови. Аллели I А и I B — кодоминантные.

Кодоминирование и неполное доминирование фенотипически схожи, но имеют различные механизмы проявления. Кодоминирование — полноценное проявление двух аллелей; неполное доминирование — доминантный аллель не полностью подавляет рецессивный, генотипы различаются степенью выраженности признака.

Взаимодействие неаллельных генов

Эпистаз — взаимодействие неаллельных генов, при котором один ген подавляет действие гена из другой (неаллельной) пары. Подавляющий ген называется эпистатическим, или супрессором (ингибитором), подавляемый — гипостатическим. Если ингибитор доминантный, эпистаз называют доминантным (А > В). Если ингибитор рецессивный, эпистаз — рецессивный (аа > В_ или аа > bb).

Плейотропия — явление множественного действия гена. Выражается в способности одного гена влиять на несколько фенотипических признаков. Один белок-фермент, образующийся под контролем одного гена, определяет развитие не только данного признака, но и воздействует на вторичные реакции биосинтеза других признаков и свойств, вызывая их изменения (синдром Марфана).

Полимерия — взаимодействие неаллельных генов, при котором один и тот же признак контролируется несколькими доминантными неаллельными генами, действующими на этот признак однозначно и в равной степени, усиливая его проявление. Такие однозначные гены называют полигенами (полимерными) и обозначают одной буквой латинского алфавита, но с разными цифровыми индексами. Например, доминантные полимерные гены — A1, А2, A3 и т. д., рецессивные — а1, а2, а3 и т. д. Различают два вида полимерии: кумулятивная (наследование, при котором с увеличением дозы доминантных генов усиливается степень выраженности признака, — цвет кожи) и некумулятивная (степень выраженности признака не зависит от количества доминантных генов с однозначным фенотипическим проявлением, признак развивается в полной мере при наличии хотя бы одного гена).

Комплементарность — взаимодействие неаллельных генов, в результате которого проявляется новый признак, не определявшийся ни одним, ни другим геном.

Типы комплементарности

- Развитие нового признака организма определяется доминантными юнами из различных пар хромосом, каждый из которых не имеет самостоятельного фенотипического проявления.

- Один из доминантных генов способен к самостоятельному фенотипическому проявлению,

- Доминантные гены из разных пар хромосом, каждый из которых имеет собственное фенотипическое проявление.

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА

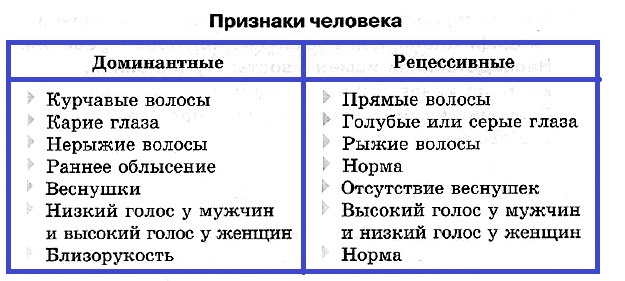

Законы наследственности применимы не только к растениям и животным, но и к человеку. От родителей ребенок получает набор генов, определяющих развитие всех признаков. У человека, как и у других организмов, есть доминантные и рецессивные признаки. Ф. Гальтон впервые выделил наследственность человека как самостоятельный предмет исследования в 1865 г.

Генетика человека — раздел общей генетики, изучающий особенности наследования признаков у человека, наследственные заболевания (медицинская генетика), генетическую структуру популяций человека. Генетика человека является теоретической основой современной медицины и современного здравоохранения.

Главная цель: разработка путей сохранения, продления и оздоровления жизни человека, а также вы явление его истинных способностей.

Методы изучения генетики человека:

- генеалогический;

- близнецовый;

- цитогенетический;

- биохимический;

- популяционно-статистический;

- метод дерматоглифики;

- молекулярно-генетический;

- гибридизация ДНК;

- метод соматической гибридизации.

Генеалогический метод — изучение родословной человека для выявления распространения какого-либо признака или наследственного заболевания, установление наследственного характера определенных способностей человека.

Цитогенетический метод — исследование структуры хромосом. Хромосомы, окрашенные специальными красителями, рассматривают под микроскопом. Используют для изучения наследственных заболеваний, связанных с нарушениями структуры хромосом.

Близнецовый метод — сравнение характера проявления одних и тех же признаков у близнецов. Используется для выявления роли наследственности и среды в развитии тех или иных признаков.

Биохимический метод — выявление нарушений обмена веществ при некоторых наследственных заболеваниях.

Онтогенетический метод — используется для выяснения механизма развития наследственных заболеваний в онтогенезе, что важно для их лечения и профилактики.

Популяционный метод — изучение распространения отдельных генов или хромосомных аномалий в человеческих популяциях.

Особенности изучения генетики человека

- Невозможность произвольного скрещивания.

- Позднее наступление половой зрелости.

- Небольшое число детей у большинства супружеских пар. Невозможность уравнивания условий жизни для потомства.

Генотип как целостная система

Генотип — целостная система взаимодействующих генов организма. Гены могут наследоваться независимо, либо находиться в тесном взаимодействии друг с другом. Целостность генотипа сформировалась в процессе эволюции вида. Признаком системности генотипа является взаимодействие генов.

Термин генотип предложен в 1909 г. датским генетиком Вильгельмом Иогансеном. Он же ввел термины: ген, аллель, фенотип, линия, чистая линия, популяция.

Свойства генов. На основании знакомства с примерами наследования признаков при моно- и дигибридном скрещивании может сложиться впечатление, что генотип организма слагается из суммы отдельных, независимо действующих генов, каждый из которых определяет развитие только своего признака или свойства. Такое представление о прямой и однозначной связи гена с признаком чаще всего не соответствует действительности. На самом деле существует огромное количество признаков и свойств живых организмов, которые определяются двумя и более парами генов, и наоборот, один ген часто контролирует многие признаки. Кроме того, действие гена может быть изменено соседством других генов и условиями внешней среды. Таким образом, в онтогенезе действуют не отдельные гены, а весь генотип как целостная система со сложными связями и взаимодействиями между ее компонентами. Эта система динамична: появление в результате мутаций новых аллелей или генов, формирование новых хромосом и даже новых геномов приводит к заметному изменению генотипа во времени.

Характер проявления действия гена в составе генотипа как системы может изменяться в различных ситуациях и под влиянием различных факторов. В этом можно легко убедится, если рассмотреть свойства генов и особенности их проявления в признаках:

- Ген дискретен в своем действии, т. е. обособлен в своей активности от других генов.

- Ген специфичен в своем проявлении, т. е. отвечает за строго определенный признак или свойство организма.

- Ген может действовать градуально, т. е. усиливать степень проявления признака при увеличении числа доминантных аллелей (дозы гена).

- Один ген может влиять на развитие разных признаков — это множественное, или плейотропное, действие гена.

- Разные гены могут оказывать одинаковое действие на развитие одного и того же признака (часто количественных признаков) — это множественные гены, или полигены.

- Ген может взаимодействовать с другими генами, что приводит к появлению новых признаков. Такое взаимодействие осуществляется опосредованно — через синтезированные под их контролем продукты своих реакций.

- Действие гена может быть модифицировано изменением его местоположения в хромосоме (эффект положения) или воздействием различных факторов внешней среды.

Взаимодействия аллельных генов. Явление, когда за один признак отвечает несколько генов (аллелей), называется взаимодействием генов. Если это аллели одного и того же гена, то такие взаимодействия называются аллельными, а в случае аллелей разных генов —неаллельными.

Выделяют следующие основные типы аллельных взаимодействий: доминирование, неполное доминирование, сверхдоминирование и кодоминирование.

Доминирование —тип взаимодействия двух аллелей одного гена, когда один из них полностью исключает проявление действия другого. Такое явление возможно при следующих условиях: 1) доминантный аллель в гетерозиготном состоянии обеспечивает синтез продуктов, достаточный для проявления признака такого же качества, как и в состоянии доминантной гомозиготы у родительской формы; 2) рецессивный аллель совсем неактивен, либо продукты его активности не взаимодействуют с продуктами активности доминантного аллеля.

Примерами такого взаимодействия аллельных генов может служить доминирование пурпурной окраски цветков гороха над белой, гладкой формы семян над морщинистой, темных волос над светлыми, карих глаз над голубыми у человека и т. д.

Неполное доминирование, или промежуточный характер наследования, наблюдается в том случае, когда фенотип гибрида (гетерозиготы) отличается от фенотипа обеих родительских гомозигот, т. е. выражение признака оказывается промежуточным, с большим или меньшим уклонением в сторону одного или другого родителя. Механизм этого явления состоит в том, что рецессивный аллель неактивен, а степень активности доминантного аллеля недостаточна для того, чтобы обеспечить нужный уровень проявления доминантного признака.

Примером неполного доминирования является наследование окраски цветков у растений ночной красавицы (рис. 3.5). Как видно из схемы, гомозиготные растения имеют либо красные (АА), либо белые (аа) цветки, а гетерозиготные (Аа) — розовые. При скрещивании растения с красными цветками и растения с белыми цветками в F1, у всех растений цветки розовые, т. е. наблюдается промежуточный характер наследования. При скрещивании гибридов с розовой окраской цветков в F2 имеет место совпадение расщепления по фенотипу и генотипу, так как доминантная гомозигота (АА) отличается от гетерозиготы (Аа). Так, в рассматриваемом примере с растениями ночной красавицы расщепление в F2 по окраске цветков обычно следующее — 1 красная (АА): 2 розовые (Аа): 1 белая (аа).

Рис. 3.5. Наследование окраски цветков при неполном доминировании у ночной красавицы.

Неполное доминирование оказалось широко распространенным явлением. Оно наблюдается в наследовании курчавости волос у человека, масти крупного рогатого скота, окраски оперения у кур, многих других морфологических и физиологических признаков у растений, животных и человека.

Сверхдоминирование — более сильное проявление признака у гетерозиготной особи (Аа), чем у любой из гомозигот (АА и аа). Предполагается, что это явление лежит в основе гетерозиса (см. § 3.7).

Кодаминирвание— участие обоих аллелей в определении признака у гетерозиготной особи. Ярким и хорошо изученным примером кодоминирования может служить наследование IV группы крови у человека (группа АВ).

Эритроциты людей этой группы имеют два типа антигенов: антиген А (детерминируемый геном /\ имеющимся в одной из хромосом) и антиген В (детерминируемый геном / а , локализованным в другой гомологичной хромосоме). Только в этом случае проявляют свое действие оба аллеля — 1 А (в гомозиготном состоянии контролирует II группу крови, группу А) и I B (в гомозиготном состоянии контролирует III группу крови, группу В). Аллели 1 А и I B работают в гетерозиготе как бы независимо друг от друга.

Пример наследования групп крови иллюстрирует и прояв-ление множественного аллелизма: ген/может быть представлен тремя разными аллелями, а есть гены, имеющие десятки аллелей. Все аллели одного гена получили название серии мно-жественных аллелей, из которых каждый диплоидный организм может иметь два любых аллеля (и только). Между этими аллелями возможны все перечисленные варианты аллельных взаимодействий.

Явление множественного аллелизма распространено в природе. Известны обширные серии множественных аллелей, определяющих тип совместимости при оплодотворении у грибов, опылении у семенных растений, детерминирующих окраску шерсти животных и т. д.

Взаимодействия неаллельных генов.Неаллельные взаимодействия генов описаны у многих растений и животных. Они приводят к появлению в потомстве дигетерозиготы необычного расщепления по фенотипу: 9:3:4; 9:6:1; 13:3; 12:3:1; 15:1, т.е. модификации общей менделевской формулы 9:3:3:1. Известны случаи взаимодействия двух, трех и большего числа неаллельных генов. Среди них можно выделить следующие основные типы: комплементарность, эпистаз и полимерию.

Комплементарным, или дополнительным, называется такое взаимодействие неаллельных доминантных генов, в результате которого появляется признак, отсутствующий у обоих родителей. Например, при скрещивании двух сортов душистого горошка с белыми цветками появляется потомство с пурпурными цветками. Если обозначить генотип одного сорта ААbb, а другого — ааВВ, то

При самоопылении растений душистого горошка из F1 в F2 наблюдалось расщепление на пурпурно- и белоцветковые формы в соотношении, близком к 9:7. Пурпурные цветки были обнаружены у 9/16 растений, белые — у 7/16. Решетка Пеннета наглядно показывает причину этого явления (рис. 3.6).

Эпистаз — это такой тип взаимодействия генов, при котором аллели одного гена подавляют проявление аллельной пары другого гена. Гены, подавляющие действие других генов, называются эпистатическими, ингибиторами или супрессорами. Подавляемый ген носит название гипостатический.

По изменению числа и соотношения фенотип и чес ких классов при дигибридном расщеплении в F2 рассматривают несколько типов эпистатических взаимодействий: доминантный эпистаз (А>В или В>А) с расщеплением 12:3:1; рецессивный эпистаз (а>В или b>А), который выражается в расщеплении 9:3:4, и т. д.

Полимерия проявляется в том, что один признак формируется под влиянием нескольких генов с одинаковым фенотипичес-ким выражением. Такие гены называются полимерными. В этом случае принят принцип однозначного действия генов на развитие признака. Например, при скрещивании растений пастушьей сумки с треугольными и овальными плодами (стручочками) в F1 образуются растения с плодами треугольной формы. При их самоопылении в F2 наблюдается расщепление на растения с треугольными и овальными стручочками в соотношении 15:1. Это объясняется тем, что существуют два гена, действующих однозначно. В этих случаях их обозначают одинаково— А1и A2 .

Рис. 3.6. Наследование окраски цветков у душистого горошка

Тогда все генотипы (А1 ,-А2,-, А1-а2а2, a1a1A2-) будут иметь одинаковый фенотип — треугольные стручочки, и только растения а1а1а2a2 будут отличаться —- образовывать овальные стручочки. Это случай некумулятивной полимерии.

Полимерные гены могут действовать и по типу кумулятивной полимерии. Чем больше подобных генов в генотипе организма, тем сильнее проявление данного признака, т. е. с увеличением дозы гена (А1 А2 А3 и т. д.) его действие суммируется, или кумулируется. Например, интенсивность окраски эндосперма зерен пшеницы пропорциональна числу доминантных аллелей разных генов в тригибридном скрещивании. Наиболее окрашенными были зерна А1А1А2А2А3,А 3 а зерна а1а1а2a2а3а 3 не имели пигмента.

По типу кумулятивной полимерии наследуются многие признаки: молочность, яйценоскость, масса и другие признаки сельскохозяйственных животных; многие важные параметры физической силы, здоровья и умственных способностей человека; длина колоса у злаков; содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы или липидов в семенах подсолнечника и т. д.

Таким образом, многочисленные наблюдения свидетельствуют о том, что проявление большей части признаков представляет собой результат влияния комплекса взаимодействующих генов и условий внешней среды на формирование каждого конкретного признака.

Источник : Н.А. Лемеза Л.В.Камлюк Н.Д. Лисов "Пособие по биологии для поступающих в ВУЗы"

Читайте также:

- Согласные звуки план урока

- Напиши какая взаимосвязь существует между окончание второй мировой войны и принятием всеобщей кратко

- Что понимается под системой документации кратко

- Каких успехов удалось добиться труженикам края в предвоенные годы кратко

- Почему хаммурапи считал свои законы справедливыми и превосходными кратко