Моделирование как метод прогнозирования ситуации на производстве химия кратко

Обновлено: 28.06.2024

Прогнозирование как исследование с широким охватом объектов анализа опирается на множество методов. Сегодня насчитывают более 150 методов прогнозирования.

В отечественном опыте идет процесс накопления теоретических разработок и создания специальных структур, исследующих тенденции в социальных процессах в условиях реформирования общества, что определяет многообразие методов социального прогнозирования. Условно можно выделить две большие группы методов:

1. интуитивные (индивидуальные и коллективные);

· метод опережающей информации.

а) по степени формализации;

б) принципу действия;

в) способу получения информации.

Степень формализации в методах прогнозирования в зависимости от объекта исследования может быть различной.

Способы получения прогнозной информации многозначны, к ним следует отнести:

· методы ассоциативного моделирования,

· методы коллективной генерации идей,

· методы историко-логического анализа,

· метод интервью, написания сценариев и т.д.

Наиболее распространены методы экстраполяции и экспертизы. В них в качестве основы главным образом выступают временные и параметрические ряды ретроспективного развития объекта прогнозирования. Выполнение прогноза осуществляют сами члены группы разработки.

Часто используются и другие методы:

Они базируются на использовании вычислительной техники, разработке специальных алгоритмов и программ, требующих значительных затрат ресурсов и более высокой квалификации разработчиков прогнозов.

Метод экстраполяции направлен на построение динамических рядов показателей прогнозируемого процесса с возможно более ранней даты в прошлом вплоть до даты упреждения прогноза.

Экстраполяция широко применяется при анализе, прогнозе всех социальных процессов. Например, вывод об уровне развития какой-либо социальной группы можно сделать по наблюдениям за отдельными ее представителями, а о перспективах культуры — по тенденциям в прошлом.

Статистическая экстраполяция — проекция роста населения по данным прошлого — это один из важнейших методов современного научно-технического и социального прогнозирования.

Экстраполяционный метод основан на исследовании объекта прогнозирования (социальная инфраструктура, демографические процессы, состояние образования в историческом плане), на ретроспективном анализе количественных временных рядов или тенденций. Этот метод отличается многообразием, насчитывает не менее пяти различных вариантов.

В социальном прогнозировании возможности экстраполяции ограничены. Это вызвано рядом причин. Некоторые социальные процессы развиваются по кривым, близким к логической функции. До какого-либо периода процесс медленно нарастает, затем наступает период бурного развития, который завершается этапом насыщения. После этого процесс опять стабилизируется. Неучет этого требования приводит к серьезным ошибкам.

Метод экспертной оценки дает объективную характеристику качественных и количественных сторон объекта прогнозирования на основе обработки и анализа совокупности индивидуальных мнений экспертов. Качество экспертной оценки, её надежность и обоснованность в решающей степени зависят от выработанной методики и обработки индивидуальных экспертных значений, которая включает следующие этапы:

· выбор состава экспертов и оценку их компетентности;

· составление анкет для опроса экспертов;

· получение экспертных заключений;

· оценку согласованности мнений экспертов;

· оценку достоверности результатов.

При экспертной оценке (т.е. оценке высококвалифицированными специалистами) состояния либо отдельной сферы общества (духовной, социальной, политической), либо ее составляющего элемента (образования, медицины, культуры), либо ее компонентов (студенческая экономика, социальная защита пенсионеров, инвалидов) учитывается ряд обязательных положений, методических требований. Прежде всего — оценка исходной ситуации:

· факторы, предопределяющие неудовлетворительное состояние;

· направления, тенденции, наиболее характерные для данного состояния ситуации;

· наиболее характерные формы работы, средства, с помощью которых осуществляется деятельность.

Второй блок вопросов включает в себя анализ деятельности тех организаций, служб, которые осуществляют эту деятельность. Применительно к проблемам социальной работы это могут быть в зависимости от участка социальной работы:

· общественные фонды и организации;

· благотворительность, спонсорство, частные инициативы.

Оценка их деятельности идет по выявлению тенденций в их развитии, рейтинга в общественном мнении.

Экспертную оценку проводят специальные центры экспертизы, научные информационно-аналитические центры, лаборатории экспертов, экспертные группы и отдельные эксперты. В настоящее время их деятельность актуализируется, поскольку нестабильность в обществе, а также в социальной сфере порождает необходимость в научном анализе для определения выхода из кризисной ситуации. Экспертные организации создаются при государственных учреждениях и службах, а также на общественных началах, в коммерческих структурах, в учебных центрах.

В зависимости от уровня профессионализма и возможности охватить экспертным анализом различные по объему работы организаций различается и содержание деятельности, и характер итоговых результатов экспертизы.

Методика экспертной работы включает в себя ряд этапов:

1. в каждом отдельном случае проведения экспертной оценки определяется круг экспертов (с возможным конкурсом среди них);

2. выявляются проблемы;

3. намечаются план и время действий;

4. разрабатываются критерии для экспертных оценок;

Главные проблемы любого экспертного метода также можно выразить в виде ряда требований.

1 Интерпретация результатов:

а) уровень компетентности экспертов по профессиональным проблемам:

• по экономическим (эффективность);

б) рейтинг экспертов:

• по взаимной оценке;

• утвердившемуся общественному мнению;

• должностному принципу и т.д.;

в) коэффициент компетентности экспертов при определении основного мнения, оценки.

2 Создание обстановки свободного обсуждения.

3 Заключительная дискуссия.

4 Выработка рекомендаций по исследуемой проблеме, выводы о целесообразности тех или иных предложений, а также об их внедрении.

При этом большую роль играет интуиция, которая может подсказать правильное решение, поскольку она основывается на большом опыте эксперта. Безусловно, в таких случаях прогнозы иногда оказываются ошибочными, чему история знает немало примеров, поэтому и интуитивный подход далеко не всегда приводит к нужным результатам, особенно при решении задач большой сложности, а социальное прогнозирование все чаще сталкивается именно с такими задачами.

Изучение интуитивных прогнозов обнаруживает, что они представляют собой скорее беспорядочные обрывки систематического мышления, некритические экстраполяции нынешнего состояния дел и повторения других прогнозов.

Метод аналогии позволяет перенести прогнозируемое состояние одних объектов на другие.

Аналитический метод основан на характеристике изменения состояния системы в прошлом и экстраполяции полученного результата в будущем. Он включает следующие этапы:

· первичную обработку и преобразование исходного ряда;

· выбор типа эмпирических функций;

· определение параметров эмпирических функций;

Метод коррекционного анализа позволяет получить прогноз через количественную оценку связи между двумя или несколькими взаимодействующими явлениями.

Метод регрессивного анализа устанавливает изменение результативности признака под влиянием одного или нескольких факторов. Функции, отображающие связь между признаками, называются уравнениями парной или множественной регрессии в зависимости от числа признаков.

Метод дисперсионного анализа изучает влияние факторов на результативный признак.

Метод морфологического анализа позволяет систематизировать полученный набор альтернативных решений по всем возможным сочетаниям вариантов и выбирать из них сначала приемлемые, а затем наиболее эффективные решения по экономическим критериям.

Последовательность поиска наилучшего решения состоит в следующем:

· задается точная формулировка задачи,

· определяются отдельные стадии работы,

· составляется перечень возможных методов и средств выполнения каждого этапа,

Таким образом, социальное прогнозирование базируется на изучении социальной действительности.

С ростом возможностей математической обработки статистических данных анализа и прогнозного исследования всё большее распространение в социальном прогнозировании получили методы моделирования.

В широком смысле моделирование — многоплановый метод исследования, один из путей познания. Моделирование в более конкретном смысле – специфическое многофункциональное исследование. Его главными задачами является воспроизводство на основании сходства с существующим объектом другого, заменяющего его объекта (модели).

Модель – это аналог оригинала. Она должна иметь сходство с оригиналом, но не повторять его, так как в этом случае само моделирование теряет смысл. Недопустимо и свободное моделирование, оно в этом случае не дает должного представления об оригинале модели и также не выполняет свои функции.

Метод математического моделирования связан с поиском различных вариантов развития, что дает возможность отобрать оптимальный для данных условий вариант. Среди методов решения прогностических задач широко распространено линейное программирование. Все математические модели и методы прогнозирования имеют вероятностный характер и видоизменяются в зависимости от длительности периода прогнозирования.

Метод имитационного моделирования используется главным образом для поиска решений в диалоговом режиме на ЭВМ. При этом на базе экономико-математической модели задаются различные начальные и пограничные условия и проигрываются соответствующие варианты с целью получения желаемого результата.

Следует отметить, что на практике используется не один, а совокупность нескольких методов, включающих написание сценариев, морфологический анализ, построение дерева целей, коллективные экспертные оценки.

В зависимости от цели прогнозирования различают экономико-математические модели, отражающие преимущественно производственный аспект прогноза, а также модели, отражающие преимущественно социальные аспекты развития (например, модели, связанные с прогнозированием доходов и потреблением населения, демографических процессов и т.д.).

В процессе практической реализации любых социальных мер возможны альтернативные подходы, непредвиденное воздействие тех или иных факторов на исследуемые процессы. И каждая модель может представлять собой один из вариантов развития системы, то есть модели, с одной стороны, отражают протекание процесса в настоящем, с другой, — помогают познать, как они будут проистекать в будущем, а следовательно, моделирование выполняет функции поиска оптимальных средств управления.

Одной из практических задач в социальной сфере и в практике моделирования является определение значимой проблемы и цели её исследования.

Проблемная ситуация есть основа всякого анализа, именно она является предметом моделирования. Любая проблемная ситуация имеет объективную и субъективную основу, и важно не допускать абсолютизации ни одной из них.

Объективная сторона проблемной ситуации заключается в противоречии между процессом развития и стремлением к стабилизации, между возникающими потребностями и способами их удовлетворения, между компьютеризацией и её социальными последствиями, между рыночными отношениями и нравственными устремлениями личности, особенно молодого поколения и т.д.

Применительно к социальной сфере в число субъективных факторов при выявлении и определении проблемной ситуации, её описания, выработке путей и средств решения входит, прежде всего, понимание её значимости, целесообразность её решения, мотивы и интересы людей, пересекающиеся в ней и нуждающиеся в её решении.

В качестве проблемных моделей могут быть:

· уровень жизни пенсионеров (в ближайшие 5-10 лет);

· оценка состояния вузовского образования и его тенденции;

· женщина и семья в условиях социальных реформ;

· моделирование духовно-нравственного поведения личности в системе рыночных отношений;

· компьютерная система в прогнозировании и моделировании здоровья населения в условиях экологической опасности;

· моделирование системы переквалификации работников из различных социальных групп в системе рыночных отношений;

· прогнозирование и моделирование экономики здоровья человека;

· профессиональная модель социального работника;

· нравственная модель социального работника;

· моделирование экологии человека и др.

Моделирование социальных процессов преследует множество различных целей и задач. Оно позволяет определить оптимальные размеры, предопределить поведение системы (как, например, система социальной защиты многодетных семей в условиях рыночных отношений). Анализируется целый ряд факторов, в результате которых обеспечиваются разные уровни жизни. Так, в современной отечественной и зарубежной литературе принято различать 4 уровня:

Каждый из них содержит в себе целый ряд показателей; рассчитываются возможности их осуществления (экономические, организационные, духовные и т. д.); определяются предполагаемые сроки реализации, их прогнозное видение.

Наиболее распространенными методами моделирования в социальной работе являются:

· анализ и исследование проблемной ситуации, моделей нововведений, эвристических моделей, специальных и математических моделей.

Таким образом, социальное прогнозирование с его техникой и технологией, математическим аппаратом является важнейшим инструментом социальной работы, усиления её научного потенциала и результативности.

Срочно?

Закажи у профессионала, через форму заявки

8 (800) 100-77-13 с 7.00 до 22.00

Обычно в работах как отечественных, так и англоязычных авторы не задаются вопросом классификации методов и моделей прогнозирования, а просто их перечисляют. Но мне кажется, что на сегодняшний день данная область так разрослась и расширилась, что пусть самая общая, но классификация необходима. Ниже представлен мой собственный вариант общей классификации.

В чем разница между методом и моделью прогнозирования?

Метод прогнозирования представляет собой последовательность действий, которые нужно совершить для получения модели прогнозирования. По аналогии с кулинарией метод есть последовательность действий, согласно которой готовится блюдо — то есть сделается прогноз.

Модель прогнозирования есть функциональное представление, адекватно описывающее исследуемый процесс и являющееся основой для получения его будущих значений. В той же кулинарной аналогии модель есть список ингредиентов и их соотношение, необходимый для нашего блюда — прогноза.

Совокупность метода и модели образуют полный рецепт!

В настоящее время принято использовать английские аббревиатуры названий как моделей, так и методов. Например, существует знаменитая модель прогнозирования авторегрессия проинтегрированного скользящего среднего с учетом внешнего фактора (auto regression integrated moving average extended, ARIMAX). Эту модель и соответствующий ей метод обычно называют ARIMAX, а иногда моделью (методом) Бокса-Дженкинса по имени авторов.

Сначала классифицируем методы

Если мы вспомним нашу кулинарную аналогию, то и там можно разделить все рецепты на формализованные, то есть записанные по количеству ингредиентов и способу приготовления, и интуитивные, то есть нигде не записанные и получаемые из опыта кулинара. Когда мы не пользуемся рецептом? Когда блюдо очень просто: пожарить картошку или сварить пельмени — тут рецепт не нужен. Когда еще мы не пользуемся рецептом? Когда желаем изобрести что-то новенькое!

Интуитивные методы прогнозирования имеют дело с суждениями и оценками экспертов. На сегодняшний день они часто применяются в маркетинге, экономике, политике, так как система, поведение которой необходимо спрогнозировать, или очень сложна и не поддается математическому описанию, или очень проста и в таком описании не нуждается. Подробности о такого рода методах можно глянуть в [2].

Формализованные методы — описанные в литературе методы прогнозирования, в результате которых строят модели прогнозирования, то есть определяют такую математическую зависимость, которая позволяет вычислить будущее значение процесса, то есть сделать прогноз.

На этом общая классификация методов прогнозирования на мой взгляд может быть закончена.

Далее сделаем общую классификация моделей

Здесь необходимо переходить к классификации моделей прогнозирования. На первом этапе модели следует разделить на две группы: модели предметной области и модели временных рядов.

Модели предметной области — такие математические модели прогнозирования, для построения которых используют законы предметной области. Например, модель, на которой делают прогноз погоды, содержит уравнения динамики жидкостей и термодинамики. Прогноз развития популяции делается на модели, построенной на дифференциальном уравнении. Прогноз уровня сахара крови человека, больного диабетом, делается на основании системы дифференциальных уравнений. Словом, в таких моделях используются зависимости, свойственные конкретной предметной области. Такого рода моделям свойственен индивидуальный подход в разработке.

Модели временных рядов — математические модели прогнозирования, которые стремятся найти зависимость будущего значения от прошлого внутри самого процесса и на этой зависимости вычислить прогноз. Эти модели универсальны для различных предметных областей, то есть их общий вид не меняется в зависимости от природы временного ряда. Мы можем использовать нейронные сети для прогнозирования температуры воздуха, а после аналогичную модель на нейронных сетях применить для прогноза биржевых индексов. Это обобщенные модели, как кипяток, в которые если бросить продукт, то он сварится вне зависимости от его природы.

Классифицируем модели временных рядов

Мне кажется, что составить общую классификацию моделей предметной области не представляется возможным: сколько областей, столько и моделей! Однако модели временных рядов легко поддаются простому делению [3]. Модели временных рядов можно разделить на две группы: статистические и структурные.

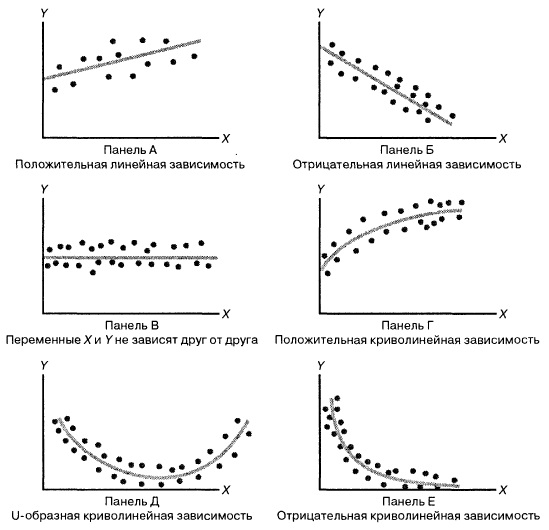

- регрессионные модели (линейная регрессия, нелинейная регрессия);

- авторегрессионные модели (ARIMAX, GARCH, ARDLM);

- модель экспоненциального сглаживания;

- модель по выборке максимального подобия;

- и т.д.

- нейросетевые модели;

- модели на базе цепей Маркова;

- модели на базе классификационно-регрессионных деревьев;

- и т.д.

Для обоих групп я указала основные, то есть наиболее распространенные и подробно описанные модели прогнозирования. Однако на сегодняшний день моделей прогнозирования временных рядов имеется уже громадное количество и для построения прогнозов, например, стали использовать SVM (support vector machine) модели, GA (genetic algorithm) модели и многие другие.

Общая классификация

Таким образом мы получили следующую классификацию моделей и методов прогнозирования.

- Тихонов Э.Е. Прогнозирование в условиях рынка. Невинномысск, 2006. 221 с.

- Armstrong J.S. Forecasting for Marketing // Quantitative Methods in Marketing. London: International Thompson Business Press, 1999. P. 92 – 119.

- Jingfei Yang M. Sc. Power System Short-term Load Forecasting: Thesis for Ph.d degree. Germany, Darmstadt, Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universitat, 2006. 139 p.

UPD. 15.11.2016.

Господа, дошло до маразма! Недавно мне прислали на рецензию статью для ВАКовского издания со ссылкой на эту запись. Обращаю внимание, что ни в дипломах, ни в статьях, ни тем более в диссертациях ссылаться на блог нельзя! Если хотите ссылку, то используйте эту: Чучуева И.А. МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ПО ВЫБОРКЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОДОБИЯ, диссертация… канд. тех. наук / Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Москва, 2012.

Что такое прогнозирование?

Прогнозирование – это предсказание будущего на основании накопленного опыта и текущих предположений относительно него.

Прогнозирование представляет собой сложный процесс, по ходу которого необходимо решать большое количество различных вопросов. Для его производства следует применять в сочетании различные методы прогнозирования, которых на сегодняшний день существует огромное множество, но на практике используются всего 15 – 20. На наиболее популярных из них мы и остановимся.

Наиболее популярные методы прогнозирования

Метод экспертных оценок. Суть данного метода заключается в том, что в основе прогноза лежит мнение одного специалиста или группы специалистов, которое основано на профессиональном, практическом и научном опыте. Различают коллективные и индивидуальные экспертные оценки, часто используется при оценке персонала .

Метод экстраполяции. Основная идея экстраполяции – изучение сложившихся как в прошлом, так и настоящем стойких тенденций развития предприятия и перенос их на будущее. Различают прогнозную и формальную экстраполяцию. Формальная – основывается на предположении о том, что в будущем сохранятся прошлые и настоящие тенденции развития предприятия; при прогнозной – настоящее развитие увязывают с гипотезами о динамике предприятия с учетом того, что в будущем изменится влияние на него различных факторов. Следует знать, что методы экстраполяции лучше применять на начальной стадии прогнозирования, чтобы выявить тенденции изменения показателей.

Методы моделирования. Моделирование – это конструирование модели на основании предварительного изучения объекта и процессов, выделение его существенных признаков и характеристик. Прогнозирование с использованием моделей включает в себя ее разработку, экспериментальный анализ, сопоставление результатов предварительных прогнозных расчетов с фактическими данными состояния процесса или объекта, уточнение и корректировку модели.

Метод экономического прогнозирования (экономический анализ) заключается в том, что какой либо экономический процесс или явление, имеющие место на предприятии, расчленяются на части, после чего выявляется влияние и взаимосвязь этих частей на ход и развитие процесса, а также друг на друга. При помощи анализа можно раскрыть сущность такого процесса, а также определить закономерности его изменения в будущем, всесторонне оценить пути достижения поставленных целей. Поскольку экономический анализ – это необъемлемая часть и один из элементов логики прогнозирования, он должен осуществляться на макро-, мезо- и микроуровнях. Используется при планировании производства на предприятии .

Процесс экономического анализа можно подразделить на несколько стадий:

- постановка проблемы, определение критериев оценки и целей;

- подготовка необходимой для анализа информации;

- аналитическая обработка информации после ее изучения;

- разработка рекомендаций о возможных путях достижения целей;

- оформление результатов.

Балансовый метод. Данный метод основан на разработке балансов, которые представляют собой систему показателей, где первая часть, характеризующая ресурсы по источникам их поступления, равна второй, отражающей распределение их по всем направлениям расхода.

При помощи балансового метода воплощается в жизнь принцип пропорциональности и сбалансированности, который применяется при разработке прогнозов. Его суть заключается в увязке потребностей предприятия в различных видах сырьевых, материальных, финансовых и трудовых ресурсах с возможностями производства продукта и источниками ресурсов. Таким образом, система балансов, которую используют в прогнозировании, включает: финансовые, материальные и трудовые балансы. В каждую из данных групп входит еще ряд балансов.

Нормативный метод – один из основных методов прогнозирования. В настоящее время ему стало придаваться большое значение. Его сущность заключается в технико-экономических обоснованиях прогнозов с использованием нормативов и норм. Последние применяются при расчете потребности в ресурсах, а также показателей их использования.

Программно-целевой метод (ПЦМ). В сравнении с другими методами данный метод является сравнительно новым и недостаточно разработанным. Он начал широко применяться только в последние годы. ПЦМ тесно связан с уже рассмотренными методами и предполагает разработку прогноза начиная с оценки итоговых потребностей на основании целей развития предприятия при дальнейшем определении и поиске эффективных средств и путей их достижения, а также ресурсного обеспечения.

Суть ПМЦ заключается определении основных целей развития предприятия, разработки взаимосвязанных мероприятий по их достижению в заранее определенные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами, а также с учетом эффективного их использования.

Кроме прогнозирования, ПМЦ применяется при создании комплексных целевых программ, которые представляют собой документ, где отражены цель и комплекс производственных, организационно-хозяйственных, социальных и других мероприятий и заданий, увязанных по исполнителям, срокам осуществления и ресурсам.

В данной статье описываются методы прогнозирования, их значение, классификация и краткие характеристики. Представлены основные критерии выбора данных методов и приведены примеры их эффективного практического применения. Также подчеркнута особая роль методологии прогнозирования в современном мире повышенной нестабильности.

Суть и значение методологии прогнозирования

В общем понятии прогнозирование является процессом предопределения будущего на основании исходных параметров (опыта, выявленных закономерностей, тенденций, связей, возможных перспектив и т. п.). На научной основе прогнозирование используется в самых различных областях жизнедеятельности человека: экономике, социологии, демографии, политологии, метеорологии, генетике и многих других. Наиболее показательным примером использования прогнозирования в повседневной жизни человека является привычный всем ежедневный прогноз погоды.

В свою очередь, эффективное использование прогнозов на научной основе требует применения определенных методик, включающих в себя целый ряд методов прогнозирования. В начале прошлого века при зарождении научных исследований по данному направлению предлагалось всего лишь несколько подобных методов с ограниченным спектром применения. На данный момент существует множество таких методов (более 150), хотя практически используется не более нескольких десятков основных методов прогнозирования. При этом выбор тех или иных методов зависит как от сферы их применения, так и от поставленных целей проводимых прогнозных исследований, а также от доступности для исследователя конкретных инструментов прогнозирования.

Базисные понятия в методологии прогнозирования

Метод прогнозирования - конкретный способ, направленный на исследование объекта прогнозирования с целью получения целевого прогноза.

Методология прогнозирования - общая совокупность знаний о методах, приемах и инструментах составления прогнозов.

Методика прогнозирования - сочетание методов, приемов и инструментов, избранных для получения целевого прогноза.

Объект прогнозирования - определенная область процессов, в рамках которых проводятся исследования субъекта прогнозирования.

Субъект прогнозирования - юридическое либо физическое лицо, осуществляющее исследовательскую работу с целью получения прогнозов.

Различия и взаимосвязь планирования с процессом составления прогнозов

Прогнозирование в отличие от планирования:

- носит информативный, а не директивный характер;

- охватывает не только деятельность конкретного предприятия или организации, а всю совокупность внешней и внутренней среды;

- может носить более долгосрочный характер;

- не требует значительной детализации.

Однако при всех различиях прогнозирование и планирование имеют тесную взаимосвязь, в особенности в экономической области. Полученный целевой прогноз показывает область потенциальных рисков и возможностей, в разрезе которых формируются конкретные проблемы, задачи и цели, которые необходимо решить и учитывать при составлении планов различных форм (стратегических, оперативных и т. д.). Кроме того, прогнозы дают возможность аналитически обоснованного многовариантного взгляда на потенциальное развитие, что необходимо для построения альтернативных планов. В общем смысле можно сказать, что взаимосвязь прогнозирования и планирования заключается в том, что хотя прогноз и не определяет конкретных плановых задач, но содержит необходимые информативные материалы для осуществления эффективного целевого планирования.

Основные классификаторы в методологии прогнозирования

Основная классификация методов прогнозирования обычно осуществляется по следующим признакам:

По степени формализации:

- интуитивные (эвристические) методы, которые используются при сложно прогнозируемых задачах с применением экспертных оценок (интервью, метод сценариев, метод "Дельфи", мозговой штурм и т.п.);

- формализованные методы, которые преимущественно подразумевают более точный математический расчет (метод экстраполяции, метод наименьших квадратов и т. п., а также различные методы моделирования).

По характеру прогностического процесса:

- качественные методы, базирующиеся на экспертных оценках и аналитике;

- количественные методы, базирующиеся на математических методах;

- комбинированные методы, включающие (синтезирующие) элементы как качественных, так и количественных методик.

По способу получения и обработки информационных данных:

- статистические методы, подразумевающие использование для обработки информационных данных количественных (динамических) структурных закономерностей;

- методы аналогий, базирующихся на логических выводах о схожести закономерностей развития различных процессов;

- опережающие методы, характеризующиеся способностью построения прогнозов на основе новейших тенденций и закономерностей развития исследуемого объекта.

Также всю совокупность данных методов можно условно разделить на общие методы прогнозирования и специализированные методы. К общим методам можно отнести те, которые охватывают широкий спектр решения прогностических задач в различных сферах жизнедеятельности. Примером таких прогнозов могут служить экспертные оценки в разных областях. С другой стороны, существуют методы, ориентированные лишь на определенную сферу деятельности, как, например, балансовый метод получивший распространение в экономической сфере и ориентированный на информацию бухгалтерского учета.

Краткая характеристика методов прогнозирования

Как уже отмечалось, в прогнозировании на данный момент существует множество методов. К основным методам прогнозирования можно отнести те, которые получили на данный момент наибольшее распространение и применение в различных областях.

- Метод экспертных оценок. Поскольку при решении многих прогнозных задач зачастую недостаточно достоверных формализованных, в том числе математических, данных, этот метод является достаточно популярным. Он основывается на профессиональном мнении опытных экспертов и специалистов в различных сферах с последующей обработкой и анализом проведенных опросов.

- Метод экстраполяции используется при стабильной системной динамике различных процессов, когда тенденции развития сохраняются в долгосрочном периоде и существует возможность их проецирования на будущие результаты. Также данный метод используется для объектов одной сферы деятельности со схожими параметрами, предполагая, что воздействие тех или иных процессов на один объект, вызвавшие определенные последствия вызовут аналогичные результаты и в других подобных объектах. Такое прогнозирование еще называют методом аналогий.

- Методы моделирования. Разработка моделей осуществляется на основе оценки данных об определенных объектах или системах, их элементах и процессах с последующими экспериментальными апробациями построенной модели и внесением в нее необходимых корректировок. На данный момент методы прогнозного моделирования имеют наиболее широкий спектр применения в различных областях от биологии до социально-экономической сферы. В особенности возможности этой методики раскрылись с появлением современных компьютерных технологий. также является одним из основных методов. Он подразумевает подход к составлению прогнозов, ориентированных на конкретные цели и задачи, формулируемые субъектом прогнозирования с установкой определенных нормативных значений.

- Метод сценариев получил распространение при разработке управленческих решений, позволяющих оценить вероятностное развитие событий и возможные результаты. То есть этот метод подразумевает анализ ситуации с последующим определением вероятных тенденций ее развития под воздействием принятия тех или иных управленческих решений.

- Методы Форсайта. Новейшая методика, включающая целый комплекс различных методов и приемов, направленных не только на анализ и прогноз будущего, но и на его формирование.

Статистические методы прогнозирования

Одними из главных методов составления прогнозов являются статистические методы. Разработанные такими методами прогнозы могут быть наиболее точными при условии полноты и достоверности исходных информационных данных для анализа необходимых количественных и полуколичественных характеристик объектов прогнозирования. Данные методы являются формой математических приемов прогнозирования, дающих возможность строить перспективные динамические ряды. Статистические методы прогнозирования включают:

- исследование и применение современной математико-статистической методики построения прогнозов на основе объективных данных;

- теоретико-практические исследования в области вероятностно-статистического моделирования экспертных методов прогнозирования;

- теоретико-практические исследования прогнозирования в рисковой среде, а также комбинированных методов симбиоза экономико-математических и эконометрических (в том числе формализованных и экспертных) моделей.

Вспомогательный инструментарий методологии прогнозирования

К вспомогательному инструментарию эвристических методов прогнозирования можно отнести: анкеты, карты, опросные листы, различный графический материал и т. п.

К инструментарию формализованных и смешанных методов относят большой спектр инструментов и приемов вспомогательного математического аппарата. В частности:

- линейные и нелинейные функции;

- дифференциальные функции;

- статистическо-математический инструментарий корреляции и регрессии;

- метод наименьших квадратов;

- матричные приемы, аппарат нейронных и аналитических сетей;

- аппарат многомерной центральной предельной теоремы теории вероятностей;

- аппарат нечетких множеств и др.

Критерии и факторы выбора тех или иных методов при составлении прогнозов

На выбор методов прогнозирования влияют различные факторы. Так оперативные задачи требуют более оперативных методов. В то же время долгосрочные (стратегические прогнозы) требуют применения методов прогнозирования комплексного всеобъемлющего характера. Выбор тех или иных методов также зависит от сферы применения, доступности релевантной информации, возможности получения формализованных (количественных) оценок, квалификации и технической оснащенности субъектов прогнозирования и т. д.

Основными критериями методики могут служить:

- системный характер при формировании прогнозов;

- адаптивность (вариативность) к возможным параметрическим изменениям;

- обоснованность выбора методики с точки зрения достоверности и относительной точности прогноза;

- непрерывность процесса прогнозирования (если не ставится единоразовая задача);

- экономическая обоснованность - затраты на осуществление процесса прогнозирования не должны превышать эффект от практического применения его результатов, в особенности в экономической сфере.

Примеры эффективного применения существующего прогностического аппарата

Эффективное практическое применение методов прогнозирования, пример которого наиболее распространен на нынешний момент, - их использование в бизнес-среде. Так наиболее прогрессивные фирмы уже не обходятся без составления прогнозов при осуществлении полноценного планирования своей деятельности. В данном контексте важными являются прогнозы конъюнктуры рынков, динамики цен, спроса, инновационных перспектив и прочие прогностические показатели вплоть до сезонно-климатических природных колебаний и социально-политического климата.

Кроме этого, существует множество примеров эффективного применения методологии прогнозирования в различных сферах жизнедеятельности человека:

- использование математического моделирования для прогнозирования потенциальных аварийных ситуаций на опасных предприятиях;

- системное эколого-экономическое прогнозирование в разрезе страны и регионов;

- социально-экономическое прогнозирование тенденций развития общества в целом и отдельных его элементов;

- прогнозирование в области квантовой физики, новых биотехнологий, информационных технологий и многих других областях.

Роль методологии прогнозирования в современном мире повышенной неопределенности и глобальных рисков

В заключение необходимо сказать, что методология прогнозирования уже давно полноценно вошла в жизнедеятельность человека, однако наибольшей актуальности она приобретает именно в наши дни. Данная тенденция связана как с быстрым развитием технологических процессов в мире, так и с повышением неопределенности во внутренней и внешней среде. Многочисленные кризисные явления в экономике, политике, социальной сфере провоцируют усиление рисковой нагрузки во всех сферах деятельности. Углубление процессов глобализации привели к появлению системных глобальных рисков генерирующих возможный эффект домино, когда проблемы в отдельных корпорациях или странах оказывают серьезное негативное воздействие на экономико-политическое состояние всего мирового сообщества. Также в последнее время усилились риски, связанные с природно-климатической нестабильностью, большими техногенными катастрофами, военно-политическими кризисами. Все это свидетельствует об особой роли прогнозирования как потенциальных глобальных, так и текущих индивидуальных рисковых явлений в современном мире. Эффективное системное прогнозирование, отвечающее на современные вызовы, может позволить избежать либо уменьшить последствия от многих угроз и даже трансформировать их в преимущества.

В данной статье представлен краткий обзор методов прогнозирования. Здесь даны общие определения и дан набор общепринятых методов для построения прогнозных моделей.

Моделирование

Модель – это упрощенный образ объекта из реальной жизни, в котором отражаются его наиболее важные характеристики, с точки зрения исследования.

Что такое прогнозирование?

Прогнозирование — это предвидение (предсказание), которое предполагает состояние или описание возможных или желательных аспектов, состояний, решений, проблем будущего.

Прогноз — это результат процесса прогнозирования, выраженный в словесной, математической, графической или другой форме суждения о возможном состоянии объекта и его среды в будущий период времени.

Метод – это сложный прием, упорядоченная совокупность простых приемов, направленных на разработку прогноза в целом; путь, способ достижения цели, исходящий из знания наиболее общих закономерностей.

Методика – определенное сочетание приемов (способов) выполнения прогностических операций, получение и обработка информации о будущем на основе однородных методов разработки прогноза.

Методология прогнозирования – область знания о методах, способах, системах прогнозирования.

Система прогнозирования – это упорядоченная совокупность методик, технических средств, предназначенная для прогнозирования сложных явлений или процессов.

Формализованные методы:

- Метод эстраполяции трендов;

- Методы корреляционного и регрессионного анализов;

- Методы математического моделирования.

Экспертные методы прогнозирования:

1. Индивидуальные методы

2. Коллективные методы

| Признаки классификации прогнозов | Виды прогнозов |

| Временной охват (горизонт прогнозирования) | краткосрочные среднесрочные долгосрочные |

| Типы прогнозирования | экстраполятивное альтернативное |

| Степень вероятности будущих событий | вариантные инвариантные |

| Способ представления результатов прогноза | точечные интервальные |

1. Определение тренда (тенденции роста/падения)

2. Оценка влияния стратегии компании на развитие тренда

3. Применение коэффициентов сезонности

4. Построение прогноза продаж

Экстраполяция динамических рядов предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в будущем.

Тренд (тенденция) — это долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда.

Временной ряд – это числовые значения определенного статистического показателя в последовательные моменты или периоды времени.

Коэффициент сезонности — это величина, на которую увеличиваются / уменьшаются продажи по сравнению со средними в определенный период времени.

Регрессионный анализ — статистический метод исследования влияния одной или нескольких независимых переменных X1,X2,…,Xp на зависимую переменную Y. Уравнение линейной регрессии Yх = a+b*X, где а и b оцененные коэффициенты регрессии.

Регрессия — функция, позволяющая по средней величине одного признака определить среднюю величину другого признака, корреляционно связанного с первым.

Прогнозирование — это процесс построение предсказания будущего на основе исторических данных, текущих данных (текущей ситуации) и на основе анализа трендов. Риск и неопределенность являются центральными факторами для прогнозирования, поэтому в соответствии с лучшими практиками, необходимо указывать степень неопределенности по отношению к прогнозам.

Корректный подход к оценке метода прогнозирования включает несколько этапов. Следует выделить пять важных этапов:

- тщательное изучение природы исследуемого объекта или процесса для выбора адекватного метода прогнозирования;

- выделение двух групп среди доступных данных – для разработки прогнозов и для проверки полученных результатов;

- уточнение исходных данных с целью обнаружения ошибок;

- разработка прогнозов и оценка достоверности полученных результатов;

- использование (интерпретация) полученных результатов и выполнение, при необходимости, уточнения и дополнения прогнозов.

Категории методов прогнозирования

Качественные методы в сравнении с количественными методами

Качественные методы прогнозирования — субъективны, основаны на мнении и суждении потребителей, экспертов. Качественные методы подходят тогда, когда отсутствуют исторические данные. Данные методы применяются, как правило, для среднесрочных и долгосрочных решений. Примерами качественных методов прогнозирования являются исследование рынка, метод Делфи, историческая аналогия жизненного цикла и т.д.

Количественные модели прогнозирования используются для прогнозирования будущих данных в виде функции от исторических данных. Они подходят для использования, когда исторические числовые данные доступны и когда ожидается сохранение динамики данных в будущем. Эти методы, как правило, применяются для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования. Примерами количественных методов прогнозирования являются: скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, мультипликативные сезонные индексы и т.д.

Метод средних

В данном подходе прогнозирования, все будущие значения принимаются равными средним значениям исторических данных. Этот подход может быть использован для любых исторических данных.

Метод усреднения позволяет разработать прогноз, основываясь на среднем значении прошлых наблюдений.

Наивный метод основан на предположении, что будущее лучше всего характеризуется последними изменениями. Метод основывается на предположении о том, что прогнозируемые показатели в будущем периоде равно показателям предшествующего периода. Наивный прогноз позволяет работать при отсутствии исторических данных. Наивный прогноз понятен, прост в подготовке, быстр в реализации, не требует, фактически, никаких затрат. Основным недостатком наивного прогнозирования является вероятная низкая точность прогноза.

Метод скользящих средних

Метод скользящих средних является одним из широко известных методов сглаживания временных рядов. Применяя этот метод, можно элиминировать случайные колебания и получить значения, соответствующие влиянию главных факторов.

Сглаживание с помощью скользящих средних основано на том, что в средних величинах взаимно погашаются случайные отклонения. Это происходит вследствие замены первоначальных уровней временного ряда средней арифметической величиной внутри выбранного интервала времени. Полученное значение относится к середине выбранного интервала времени (периода).

Затем период сдвигается на одно наблюдение, и расчет средней повторяется. При этом периоды определения средней берутся все время одинаковыми. Таким образом, в каждом рассматриваемом случае средняя центрирована, т.е. отнесена к серединной точке интервала сглаживания и представляет собой уровень для этой точки.

При сглаживании временного ряда скользящими средними в расчетах участвуют все уровни ряда. Чем шире интервал сглаживания, тем более плавным получается тренд. Сглаженный ряд короче первоначального на (n–1) наблюдений, где n – величина интервала сглаживания.

Сезонный “наивный” подход

Сезонный наивный метод прогнозирования приравнивает каждый прогнозируемый период равным соответствующему сезону в исторических данных. Например, прогнозируемые величины в апреле будут равны историческим данным за апрель предыдущего года. Данный метод применяется тогда, когда исторические данные характеризуются высоким уровнем сезонности.

Методы временных рядов

Методы временных рядов используют исторические данные в качестве основы для оценки будущих результатов.

- Moving average (Скользящее среднее);

- Weighted moving average (Взвешенная скользящая средняя);

- Kalman filtering (фильтр Калмана);

- Exponential smoothing (Экспоненциальное сглаживание);

- Autoregressive moving average (ARMA) — Авторегрессия скользящего среднего;

- Autoregressive integrated moving average (ARIMA) e.g. Box-Jenkins — интегрированная модель авторегрессии скользящего среднего, например, модель Бокса—Дженкинса;

- Extrapolation (Экстраполяция);

- Linear prediction (Линейное прогнозирование);

- Trend estimation (Оценка тренда);

- Growth curve (statistics) — Кривая роста (статистические данные).

Причинно-следственные методы/эконометрические методы прогнозирования

Некоторые методы прогнозирования пытаются идентифицировать основные факторы, которые могут повлиять на прогноз. Например, информация о погоде может помочь улучшить прогноз продаж зонтиков.

Причинно-следственные методы включают в себя:

- Регрессионный анализ содержит в себе большую группу методов для прогнозирования будущих показателей, сюда входят параметрические методы (линейные и нелинейные) и непараметрические методы.

- Autoregressive moving average with exogenous inputs (ARMAX) — Авторегрессия скользящего среднего с экзогенными входными данными.

Экзогенные переменные — переменные, задающиеся извне, значения которых задаются вне модели.

Эндогенные переменные — переменные, значение которых формируется внутри модели.

Методы экспертных оценок

- Composite forecasts (составные прогнозы)

- Cooke’s method (метод Кука)

- Delphi method (метод Дельфи)

- Forecast by analogy (Прогноз по аналогии)

- Scenario building (Построение сценариев)

- Statistical surveys (Статистическое обследование)

- Technology forecasting (Прогнозирование технологий)

Методы искусственного интеллекта

Методы искусственного интеллекта

- Искусственные нейронные сети

- Групповые методы обработки данных

- Метод опорных векторов

В настоящее время по данной категории активно применяются следующие методы в специализированных программах:

- Data mining (Интеллектуальный анализ данных)

- Machine Learning (Машинное обучение)

- Pattern Recognition (Распознавание образов)

Рассмотрим наиболее часто рассчитываемые ошибки для прогнозов

Читайте также: