Какие причины великой беды назвал земский староста кратко

Обновлено: 28.06.2024

Раздоры богачей, голод, беззаконие, власть любого, кто мог хорошо владеть кистенем или саблей привели Московское государство к оскудению в начале 17-го столетия. казалось, все, погибло некогда могучее царство, сумевшее остепенить татар на юге и востоке, наладить спокойную жизнь хлебопашцев. Но выручила страну ухватистая прослойка деловых людей, привыкших зарабатывать копейку в самых, казалось, невыносимых условиях, при постоянных поборах царских служивых, несмотря на повсеместный разбой. Неслучайно великий поход на освобождение Москвы от поляков и литвинов начался из Нижнего Новгорода.

В царствование Бориса Годунова и в последующие годы этот город на Волге превратился в крупный торгово-ремесленный центр, где имелось до 7 тысяч жителей. Что было очень много для того времени. В Нижнем стоял сильный гарнизон, одних стрельцов и пушкарей насчитывалось не менее семи сотен. Да еще полторы сотни иностранных военных наемников: немцев, французов, поляков и литвинов. Достоверно известно, что в Московском государстве Нижний Новгород находился на шестом месте после Великого Новгорода, Москвы, Пскова, Смоленска и Казани. Практичные и степенные нижегородцы царям не изменяли, ценили стабильную власть. Недаром они не поддались на "прелестные" письма самозванца Лжедмитрия II, а хранили верность государю Василию Шуйскому.

Государственные дела тут привыкли решать миром. И всякие угрозы отражали тоже сообща. Когда усилился в окрестностях разбой, в Москве появились всякие шайки, нахлынувшие с Запада, нижегородцы стали формировать силы самообороны. Таким городским войском сначала и было местное ополчение. Вскоре ополченцы показали свою решимость отстаивать город с оружием в руках.

В 1609 году как раз под Рождество к Нижнему Новгороду подошли отряды самозванца Лжедмитрия II. Их вел воевода князь Семён Вяземский. Он приказал нижегородцам под страхом поголовного истребления передать город его войску и принять власть Лжедмитрия. Но нижегородцам такой приказчик пришелся не по нраву. Темная ночь и дерзкий удар в одночасье все расставили по своим местам. Нижегородцы ворвались под покровом темноты в лагерь вояк самозванца и многих просто передушили, перерезали. Ярость горожан была страшной, от расправы спаслись счастливчики. Причем нижегородцы не посмотрели, что врагов было в полтора раза больше. Ночью им противника считать было недосуг, да и несподручно. Пленные — князь Вяземский и его подручный Лазарев — вскоре болтались в петлях на потеху всем нижегородцам.

Такие победы, естественно, получались только благодаря тем самородкам, которых и рождал дух независимости и предприимчивости. Их среды смелых профессионалов появился и выборный земский староста Кузьма Минин. Ему удалось занять должность старосты неслучайно, пробил дорогу сметливостью, талантом понимать людей, принимать решения, которые устраивали многих. Это был дипломат от народа, который умел не только уговаривать, сулить будущие выгоды, но и быть жестким, последовательным, даже жестоким, когда речь шла о больших задачах, об общем деле.

Осенью 1611 года именно Минин призвал нижегородцев послушать патриарха Гермогена, не пожалеть имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жён и детей закладывать, но добиваться правды и спокойствия для всех. С разбоем пора было заканчивать. Иначе несдобровать торговому люду и всему нижегородскому благополучию.

Староста Минин предлагал даже рядовым рейтарам по 30—50 рублей в год Это были очень большие деньги. В Ярославле под началом князя Пожарского было сформировано, благодаря стараниям старосты и его помощников, большое, обученное и отлично дисциплинированное войско.

Бой ополчения за Москву

До созыва Земского собора Кузьма Минин (вместе с князьями Дмитрием Трубецким и Дмитрием Пожарским) фактически стал хозяином всей державы. После своего венчания на царство (12 июля 1613 г.) Михаил Романов пожаловал Минину чин думного дворянина с окладом 200 руб. в год и вотчины. Впрочем, в вотчинах Кузьма побывать не успел, он постоянно работал в думе и жил в царском дворце, скончавшись через три после воцарения нового монарха.

Интересно, но Кузьма Минин, как полагают русские ученые, оказался единственным в российской истории финансистом, который не допустил никакого воровства казённых денег. Уже после освобождения Москвы государь Михаил Романов поручил Минину розыск и возврат украденных ценностей из царской сокровищницы. Минин жестоко пытал подозреваемых в казнокрадстве, но многое из потерянного в Смуту царского добра вернул в казну.

Ратники Минина и Пожарского в Москве

Как ни странно, но никакой выгоды Минин от своего правления Московским царством не получил. Он не стал олигархом, аристократом. Пожалуй, самым ценным его приобретением оказалось уменьшение в два раза налогов, которые должны были платить в государственную казну его потомки, а также участники освободительного похода на Москву.

Возможно, во Франции таких людей, как Кузьма Минин, называли бы "буржуа". При определенных условиях они могли стать самой надежной опорой монархии, если бы стране не пришлось так много и часто воевать. Военное сословие оказалось более ценным для будущей элиты Московского царства, а затем и Российской империи.

Кузьма Минин винил в начале Смуты представителей российской знати, прежде всего – боярство.

2. Какими личными качествами отличались Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский? Можно ли считать их истинными патриотами? Докажите свою точку зрения.

Главная особенность царствования всех правителей Смутного времени заключалась в том, что они не отстаивали интересы всего русского народа, а только тех, кто их непосредственно поддерживал.

4. Соотнесите даты, отмеченные на ленте времени, и следующие события:

1) избрание Михаила Фёдоровича Романова на царство;

2) Столбовский мир со Швецией;

3) Деулинское перемирие;

4) освобождение Москвы от поляков;

5) создание Второго ополчения.

Стр. 129

Вопросы и задания к документу

1. В какой степени родства Михаил Романов находился с царём Фёдором Ивановичем?

Михаил Романов приходился племянником царю Фёдору Ивановичу.

Указанные выражения – скорее проявление искреннего уважения к царю, а не просто форма придворного этикета. К тому моменту российская знать, и другие сословия насколько устали от бесконечных войн, переворотов, междоусобиц и частых смен правителей, что готовы были верой и правдой служить новому, законно избранному царю.

Стр. 129

Главный вопрос урока

Чем была Смута в России — гражданской войной или борьбой знати за власть?

А. Смута началась как борьба знати за власть, затем в неё было втянуто всё население страны. Россия была спасена благодаря объединению здоровых сил общества и государства.

Земский староста – оригинальная должность, которая стала известна на территории Руси, начиная с 16 века. Возникновение такого типа чиновников напрямую связано с реформой местного самоуправления. Дальнейшее развитие данных институтов закрепило права и обязанности земских старост, которые продолжали вести свою деятельность вплоть до 1917 года. Несмотря на все попытки либерализирвоать местные власти, они по-прежнему работали по-старинке. Почему так произошло? Попробуем разобраться.

Древняя Русь

Эта должность была известна еще со времен Киевской Руси. В то время земские старосты, они же княжеские холопы и верные слуги, назначались князем или его ближайшими сторонниками для осуществления руководства низшими сословиями. В законах Ярослава Мудрого упоминаются сельские и ратайные старосты. Первые занимались сельским населением княжеской вотчины, разбирали ссоры, тяжбы, собирали налоги. Вторые ведали земельными проблемами, спорами об общинных и вотчинных землях, разбирали имущественные неурядицы. Позднее институт старших перешел на территорию северо-восточных княжеств.

Реформа Ивана Грозного

Долгое время губные и земские старосты назначались княжеским указом. По сути своей никакого влияния на местное население они не оказывали, а наезжали по методу татарских набегов: прискакали, собрали, увезли. Хотя именно им было поручено следить за порядком в самых отдаленных местах русских земель, обязанности свои они выполняли неохотно. Произвол и чудовищная коррупция царили повсюду, и не было на местных царьков ни управы, ни начальника. Понадобилась железная воля отдельного правителя, чтобы сломать существующую систему и выработать новый принцип функционирования местной администрации.

Во время правления Ивана Грозного возникла насущная необходимость полностью реорганизовать административную систему Российского государства. Общий свод законов, привязанный к этому политическому процессу, получил название реформ местного самоуправления. Основной причиной их возникновения стала необходимость упразднить так называемые кормления – архаичный пережиток давних времен, который давал право приезжим чиновникам жить с доходов (то есть кормиться) определенной области.

Вместо натурального оброка была введена система финансирования, а денежные потоки напрямую контролировались государством.

Стоглавый собор

В 1551 году Стоглавый собор дал добро на внедрение уставной земской грамоты, согласно которой полностью ликвидировался институт наместников. Вместо назначенцев во всех уголках Российского государства стал на местах избираться земский староста. Царский указ от 1555 года повелевал аннулировать кормление и произвести выборы этих чиновников на местах. Сосредоточием местной власти стали Земские избы, которые олицетворяли исполнительную власть. Полностью реформировалась судейская и управленческая система, а земские старосты при Иване Грозном наделялись новыми правами и полномочиями.

Карьера земских старост

Земский староста стоял во главе Земской избы. Он занимался проблемами использования общинных земель, записями в тягло, сбором и распределением казенных налогов, выполнял другие поручения.

Если по ряду причин губный староста не выполнял свои обязанности или не был избран, то и эти обязанности были в ведении главы Земской избы. В этом случае земский староста осуществлял надзор за общественной полиций, контролировал работу земских судеек, земских дьяков и подьячих, целовальников.

Выборность и контроль

Кандидат на эту замечательную должность избирался из числа наиболее влиятельных и обеспеченных местных жителей. При хорошем стечении обстоятельств им была уготована карьера столичных чиновников и бояр. Конечно, многие мелкие дворяне стремились сделать такую карьеру. Земский староста избирался на месте, а подчинялся непосредственно центральному приказу, в ведении которого находились близлежащие уезды. Период его полномочий длился от одного до двух лет. Одновременно с переизбранием пересматривался и весь штат Земской избы. Самым известным земским старостой был А. Минин.

В 1699 году Земские избы становятся похожи на местные советы небольших европейских городов. Земской староста стал бургомистром с существенным расширением круга своих обязанностей. Но в отдаленных местах Российской империи старая форма местной власти существовала и далее. Очередная реорганизация институтов местного самоуправления провелась в 1719 году.

Провинциальная реформа

Изменения центральной власти на протяжении двух веков (с 16 по 18 в.) носили периодический и несистемный характер. Петр Первый стремился придать дремучей российской администрации цивилизованный европейский вид. Разумеется, ни о какой самодостаточности европейских органов местного самоуправления речь не шла, скорее, об имитации шведской системы самоуправления, но фактически вся власть по-прежнему была сосредоточена в руках царских назначенцев. Губные и земские старосты вроде бы выбирались на местах, но для утверждения их в должности требовался отдельный указ царя.

Почему не вышло?

Городские управления реформировались по шведскому образцу, а вот сельские земские избы неохотно поддавались нововведениям. В первую очередь это было связано с отсутствием образованного населения и жесткими сословными ограничениями, не дававшими право занимать выборные должности тягловому сословию. Поэтому штат для новых органов местного самоуправления набирался из старых дьяков и подъячих, которые не умели и не могли реорганизовать свою работу по заданному образцу. Поэтому петровская реформа местного самоуправления не выполнила возложенных на нее задач, а стала лишь самодержавной декорацией существующих европейских свобод.

§ 14. Окончание Смуты. Новая династия

Вопросы к пунктам § 14. Окончание Смуты. Новая династия

1. С какими трудностями столкнулись Минин и Пожарский во время организации Второго ополчения? 2. Подтвердите, что к 1611 г. Смута переросла в национально-освободительную борьбу.

Но распад Первого ополчения не привёл к гибели земского освободительного движения. Многие понимали: спасение — в новом ополчении. Его организатором стал Кузьма Минин, посадский человек из Нижнего Новгорода. В 1611 г. он был избран земским старостой.

Надо было формировать новые органы власти для управления страной. Такая земская власть возникла в Ярославле, куда вскоре пришло ополчение. За короткий срок было организовано управление городами, которые слали в Ярославль вооружённых людей и казну.

2. В чём проявился военный и организаторский талант Минина и Пожарского? 2. Почему поляки почти три месяца оставались в осаждённом городе, не желая сдаваться?

Роль Минина в освободительном движении исключительна. Он один из немногих, кто в трудное время не предался унынию и понял, что спасение страны зависит от самих земских и служилых людей. Кузьма Минин занялся кропотливой организаторской работой по

созданию Второго ополчения (1611).

Среди немногих, кто не поддавался на посулы, был князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Минин, много хорошего слышавший о

храбром князе, назвал его имя. Нижегородцы поддержали этот выбор. Во время мартовского восстания 1611 г. против поляков Пожарский был одним из руководителей сопротивления. В жаркой схватке он был ранен и увезён в вотчину близ Суздаля. Сюда и приехали посланцы из Нижнего Новгорода. Князь дал согласие.

1. Почему избрание царя стало первоочередной задачей после изгнания интервентов из Москвы? 2. Почему среди не менее знатных и известных претендентов на престол был выбран Михаил Фёдорович Романов?

1. С освобождением Москвы первой задачей стало избрание государя. В представлениях людей того времени парь олицетворял собой государство, являлся символом независимости страны и источником всякой власти. После множества потрясений именно с царём люди связывали сокровенные надежды на возвращение к нормальной жизни.

2. После жарких споров и закулисных интриг участники избирательного Собора остановились на кандидатуре 16-летнего Михаила Фёдоровича Романова (1613—1645). Для большинства он оказался самой приемлемой фигурой. Юный претендент на престол не принимал активного участия в борьбе и, значит, не принадлежал явно ни к одной из враждующих партий.

Огромное значение имели родственные связи Романовых с угасшей династией. Важным оказалось и пребывание отца будущего царя, митрополита Филарета, среди тушинцев. В момент выбора именно казаки, бывшие тушинцы, задавали тон в столице. Они активно поддерживали Михаила Романова, справедливо считая, что в этом случае их никто не станет упрекать за прошлое.

1. Какие задачи и почему предстояло решать молодому царю? 2. Какие события и действия представителей различных сословий подтверждали их готовность помогать царю в укреплении государства?

- Необходимо было восстановить хозяйство страны, наладить работу органов власти, замириться с Польшей и Швецией.

- Земский собор (собрание представителей сословий) поддерживал царскую власть. Всем миром отстояли Москву от очередного нашествия поляков с Владиславом во главе в 1618 г.

2.Вопросы и задания к § 14. Окончание Смуты. Новая династия.

1. Прочитайте эпиграф и ответьте на вопросы.

- 1) Кого Кузьма Минин винит в начале Смуты?

- 2) Какие гражданские и личные качества были утрачены государственными деятелями?

- 3) Как нижегородский староста относится к приглашению иностранцев для решения внутренних проблем?

1. А причина тому не иная, как… в помощь призвали, чужестранных государей.

2. Забыли страх Божий, верность к Отечеству и свою честь, и славу

предков своих.

3. Чужестранцы не могут решить проблем русского государства, так считает Минин.

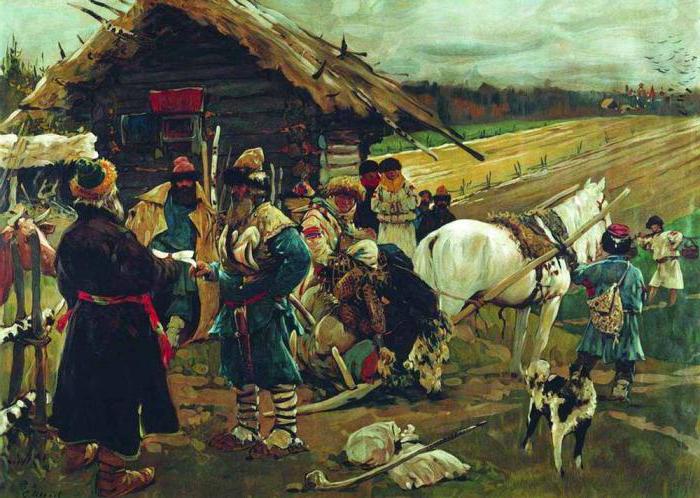

- В основу сюжета картины положены события сбора Второго ополчения.

- Кузьма Минин был гражданином и верным сыном своего Отечества. Он обладал организаторскими способностями, был нравственным человеком. Дмитрий Пожарский был талантливым полководцем и военным деятелем.

- Два этих человека сумели поднять за собой русский народ – все слои населения на защиту Родины. Да – это патриоты.

4. Соотнесите даты, указанные на ленте времени, и следующие события:

- избрание Михаила Фёдоровича Романова на царство-1613 год.

- Столбовский мир со Швецией-1617 год.

- Деулинское перемирие-1618 год.

- освобождение Москвы от поляков-1612 год.

- создание Второго ополчения – 1611 год.

4. Пользуясь картой, проследите поход Второго ополчения на Москву.

Ополчение шло к Москве полгода вбирая в себя воинов-добровольцев: Нижний Новгород – Юрьевец – Кострома – Ярославль – Переяславль -Залесский – Москва.

5. Выберите ответ на главный вопрос урока. Обоснуйте свой выбор. Чем была Смута в России — гражданской войной или борьбой знати за власть?

А. Смута началась как борьба знати за власть, затем в неё было втянуто все население страны; Россия была спасена благодаря объединению здоровых сил общества и государства.

Это была Гражданская война, начатая олигархами и поддержанная иностранными интервентами. За власть боролись боярские роды (Шуйские, Романовы, Милославские и др.). Голод, нищета, вмешательство поляков и шведов вовлекли в войну практически все население России.

Работа с источниками

1. Михаил Фёдорович Романов был племянником Фёдора Ивановича.

2. Это форма придворного этикета. Царь (16 лет при избрании) “был еще мал и глуп и не видал больших …”, чтоб его уважали. Таким же образом обращались и к предшественникам Михаила, например, к Ивану Грозному, “челом били” до кровавых соплей по мостовой аж до самой Александровской слободы. (Ай внимательней, смягчить для препода!)

Выберите ответ на главный вопрос главы. Обоснуйте свой выбор. Кто спас страну от гибели в Смутное время — самодержцы или народ, воспитанный в православной вере и любви к Отечеству?

В. Государственная мощь страны и гражданский порыв народа, соединённые с памятью о героическом прошлом, удержали Россию от гибели.

Народ спас, возглавили движение Минин и Пожарский. Именно ополчение освободило Москву и страну в 1612г. Самодержцы и бояре были предателями и ворами. типа Ельцина и Чубайса.

Период между 1605 и 1612 годом называют Смутным временем. Что это значит и почему именно это время — Смутное? Правда ли, что Борис Годунов убил царевича Димитрия? Кем были Лжедмитрии? Что сделали Минин и Пожарский? И действительно ли существовал Иван Сусанин?

2. Во всем виноват Иван Грозный?

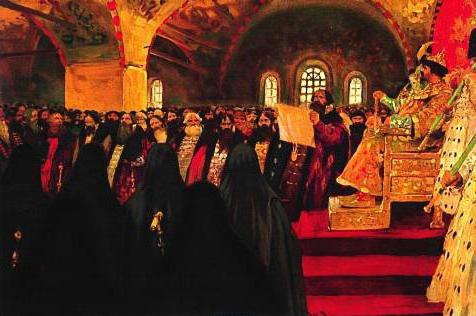

Выход царя Ивана Грозного. Картина Бориса Кустодиева. 1900 год Донецкий областной художественный музей

Сводить причины Смуты к личности одного Ивана Грозного несправедливо, так как ее спровоцировали разные факторы. Но вместе с тем нельзя не признать, что многие из этих факторов стали результатом его правления. Неслучайно русские сочинения зачастую начинают повествование о Смутном времени именно со смерти Ивана Грозного, хотя он умер гораздо раньше, в 1584 году.

Кроме того, многие внутри- и внешнеполитические решения Ивана IV сильно ударили по экономике России. Прежде всего, речь идет об опричнине и войне в Ливонии, самой продолжительной в истории страны (она длилась 25 лет). Последствия опричного насильственного перераспределения земель, сопровождавшегося множеством правонарушений и кровавыми эксцессами, а также изматывающая война со множеством экономических и людских потерь, в итоге не давшая никаких положительных итогов, сказывались в России еще много лет после смерти царя.

3. Царевича Дмитрия действительно убили?

Убиение царевича Дмитрия в Угличе. Эскиз одноименной картины Павла Плешанова. Вторая половина 1860-х годов Государственный Русский музей

Однозначный ответ на этот вопрос дать сложно. Царевич Дмитрий Иванович, младший сын Ивана Грозного и последний представитель мужской линии московской династии Рюриковичей, погиб в Угличе 15 мая 1591 года, ему было 8 лет. В народе сразу же стала популярной версия, что его убили, а организовал преступление царский фаворит, боярин Борис Годунов, рассчитывающий занять трон после смерти царя Федора Ивановича, старшего сводного брата малолетнего царевича. Одновременно начали распространяться слухи о том, что на самом деле царевич остался жив и скрылся.

Боярская дума, в которую входил и Годунов, назначила официальное следствие, отправив в Углич комиссию во главе с боярином Василием Ивановичем Шуйским. Опросив десятки свидетелей, комиссия пришла к выводу, что царевич Дмитрий погиб случайно, напоровшись во время игры со сверстниками на нож (игра напоминала современную игру в ножички или в свайку Свайка — русская народная игра, заключающаяся в метании большого толстого гвоздя или ножа в лежащее на земле кольцо. , описанную в этнографической литературе XIX века), а слухи о его убийстве агентами Бориса Годунова — и вызванное ими выступление горожан, которые растерзали троих приспешников Годунова, подозреваемых в убийстве, — были спровоцированы недоброжелателями боярина. Следственное дело 1591 года хранится в Российском государственном архиве древних актов, и это старейший в России документ такого рода, дошедший до наших дней.

4. Так все-таки Борис Годунов — злодей или его демонизируют?

Борис Годунов и царица Марфа. Эскиз неосуществленной картины Николая Ге. 1874 год Самарский областной художественный музей

Если он и был злодеем, то свидетельства о его правлении этого не подтверждают. После того как в 1598 году умер царь Федор Иванович и династия Рюриковичей прервалась, Годунова избрали русским царем на Земском соборе, и он правил до своей смерти в 1605-м.

На фоне деспотичного Грозного и его беспомощного в делах правления сына Федора современникам Годунов казался эффективным государственным деятелем, который успешно справляется и с внешней, и с внутренней политикой. Исследования историков Нового времени также показывают царя личностью незаурядной, многое сделавшей для преодоления последствий опричнины и международной изоляции России при Иване Грозном.

Однако практически во всех сочинениях времен Смуты Годунов оценивается крайне негативно, и связано это с не зависящими от него причинами.

5. Кто такие Лжедмитрии, сколько их было и почему в них все поверили?

Лжедмитрий I. Гравюра XVII–XVIII веков Österreichische Nationalbibliothek

Лжедмитрий II. Гравюра XVII–XVIII веков Österreichische Nationalbibliothek

Последнего Лжедмитрия звали то ли Сидорка, то ли Матюшка. Он появился в 1610 году в Псковской земле — отсюда его прозвище Псковский вор, — выдавая себя за спасшегося от гибели Лжедмитрия II и привлекая на свою сторону его сторонников. В 1612 году его арестовали псковичи. Дальнейшая судьба Лжедмитрия III неизвестна: либо его казнили в Москве, либо убили по дороге в столицу.

Такой успех самозванцев был связан с недоверием к центральной власти и к распространяемой ею официальной информации и стал следствием глубокого общественно-политического кризиса в российском обществе.

6. Кто такая Марина Мнишек? Правда, что она была серым кардиналом при Лжедмитриях?

Марина Мнишек с отцом под стражей (После погрома). Картина Михаила Клодта. 1883 год Вологодская областная картинная галерея

Серым кардиналом обычно называют закулисного, но могущественного политического игрока. Сомнительно, что Марина Мнишек была таким игроком, хотя, безусловно, она сыграла свою роль в событиях Смутного времени. В 1603 году Марина Мнишек, дочь польского магната Юрия (Ежи) Мнишека, познакомилась с Григорием Отрепьевым в отцовском замке Сомбор, где самозванец скрывался. В 1606 году, после воцарения Лжедмитрия в Москве, они поженились, но через неделю после свадьбы Григорий был убит. Новый царь, Василий Шуйский, выслал Марину на родину, но, образом оказавшись в лагере Тушинского вора Лжедмитрия II, Мнишек публично признала его своим мужем и даже родила от него сына. Когда в 1610 году Лжедмитрия II убили и Тушинский лагерь распался, Мнишек с отрядом казаков бежала на юг России, а летом 1614 года армия нового избранного царя Михаила Федоровича Романова взяла ее в плен под Астраханью. Скончалась она в заключении в Коломне в 1614 году.

Оценивая политический вес Марины Мнишек, важно помнить, что мы не всегда знаем, насколько самостоятельными были ее действия. Брак с Лжедмитрием I не мог быть заключен по ее воле — только с санкции отца и польского короля. Как Марина Мнишек оказалась в окружении Лжедмитрия II, неизвестно: это мог быть и добровольный шаг, и прямой захват ее Тушинским вором, нуждавшимся в подтверждении собственной легитимности. Также неясно, сама ли она хотела бежать на юг или это было решение окружавших ее казаков.

7. Какое отношение к Смуте имеют поляки и как они оказались в России?

Сигизмунд III Ваза на фоне Смоленска. Гравюра по картине Томмазо Долабеллы. 1611 год Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Польской интервенции предшествовали постоянные конфликты между Россией и ее западным соседом Речью Посполитой из-за пограничных территорий (в частности, Смоленска). Если в России царила абсолютная монархия, то в Речи Посполитой королевская власть была сильно ограничена аристократией, или магнатерией, как она называлась на старопольском, а также сеймом, представительным органом шляхты с широкими полномочиями.

Сигизмунд III симпатизировал Лжедмитрию I, но на самом деле поддержки для похода на Москву 1604–1605 годов самозванец от него не получил — сейм высказался против. Трон Лжедмитрий I занял благодаря кризису в России, а не помощи Речи Посполитой.

Однако переговоры с Сигизмундом зашли в тупик: вероятно, король решил сам занять русский престол, переговоры велись практически вхолостую. В 1611 году в Нижнем Новгороде сформировалась освободительная армия, так называемое Второе ополчение, которым руководили князь Дмитрий Пожарский и земский староста Земский староста — выборная должность городского самоуправления в России XVI и XVII века. Земский староста отвечал за разные организационные вопросы: распределял места на городском торгу, разрешал конфликты, занимался сбором и распределением налогов. Кузьма Минин. Второе ополчение отправилось освобождать Москву, и 2 ноября 1612 года польский гарнизон сдался. Но интервенция на этом не закончилась. В 1618 году поляки снова отправились в поход на Москву, все еще рассчитывая посадить на трон королевича Владислава, но потерпели поражение. Окончанием польской интервенции стало перемирие, которое было заключено вскоре после этого в селе Деулино.

8. Минин и Пожарский реально сделали важное?

Нижегородское посольство у князя Дмитрия Пожарского. Картина Василия Савинского. 1882 год Краснодарский музей им. Ф. А. Коваленко

Источники не позволяют сомневаться в том, что они сыграли важную роль в освобождении России от польской интервенции и завершении Смуты. Хотя, разумеется, военные победы и восстановление порядка в государстве не были исключительно их заслугами.

В стране не было легитимного правителя, она была разорена, и на территории продолжалась польская интервенция. В этих условиях в 1611 году в Нижнем Новгороде зародилась идея собрать армию, чтобы прекратить Смуту, освободить Москву и созвать Земский собор для выборов нового царя. Под руководством Кузьмы Минина, земского старосты, который также, согласно некоторым источникам, был торговцем мясом, нижегородцы собрали средства для содержания военных отрядов, а по всей стране разослали письма с призывом присоединиться к их делу.

Князь Дмитрий Пожарский, аристократ и придворный, служивший на командных должностях в армии, в это время залечивал раны, полученные в боях с поляками, в своем селе под Нижним Новгородом. Делегация нижегородцев пришла к нему с просьбой принять командование ополчением и повести его на Москву, и, как известно, план удался.

9. Кто такой Иван Сусанин и правда ли, что он отдал жизнь за царя?

Иван Сусанин. Картина Константина Маковского. 1914 год Sotheby’s

Сведения о реальном Иване Сусанине скудны, но существуют. Из них следует, что Сусанин был крепостным крестьянином, возможно, сельским старостой села Домнино, расположенном в 60 километрах от Костромы, овдовевшим к 1613 году, имевшим зятя, дочь и внуков (именно они были получателями первой царской грамоты). Знавший о том, что государь Михаил Романов пребывает в Костроме, Сусанин, подвергшийся страшным пыткам, пути к городу так и не указал, за что был убит.

10. Чем закончилась Смута?

Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года. Картина Григория Угрюмова. До 1800 года Государственный Русский музей

Завершение Смутного времени трудно свести к одной дате или году. Ключевых событий, ознаменовавших завершение Смуты, было несколько. Едва ли не самое главное из них — единодушное избрание Земским собором в Москве нового царя, Михаила Федоровича Романова, и венчание его на царство шапкой Мономаха летом 1613 года в Успенском соборе Кремля. Это утвердило в России новую правящую династию, принятую абсолютным большинством подданных, и положило конец гражданской войне. Конец иностранной интервенции — а военные действия на территории России продолжались и после избрания нового царя — наступил в 1619 году благодаря двум мирным соглашениям: упомянутому Деулинскому перемирию с Речью Посполитой и Столбовскому миру со Шведским королевством.

Но, несмотря на избрание царем Михаила Федоровича, Сигизмунд III отказывался считать решения Земского собора легитимными: в его руках находилась грамота Боярской думы, выданная тремя годами ранее, в 1610 году, с предложением занять трон его сыну, королевичу Владиславу. Точка в этом споре была поставлена только в 1634 году на переговорах в Полянове, когда Владислав, ставший к тому моменту уже королем Владиславом IV Вазой, получил от Москвы отступные в виде 20 000 рублей серебром и официально отказался от претензий на московский трон.

Читайте также: