Чем питаются кишечнополостные 7 класс биология кратко

Обновлено: 28.06.2024

В этом уроке вы познакомитесь с радиально симметричными многоклеточными животными, единственной полостью тела которых является кишечная.

Отсюда происходит их название - кишечнополостные.

Почти все кишечнополостные, кроме кораллов и некоторых пресноводных полипов. в жизненном цикле имеют две стадии: бесполую (полип) и половую (медуза).

Особенности кишечнополостных

Кишечнополостные - это группа многоклеточных беспозвоночных животных.

Кишечнополостные - преимущественно морские обитатели.

Они хищники, то есть питаются исключительно живыми, более мелкими, чем они сами, организмами.

Например, гидра питается рачками, инфузориями и пр., а медуза - рачками, мелкими рыбками, икрой.

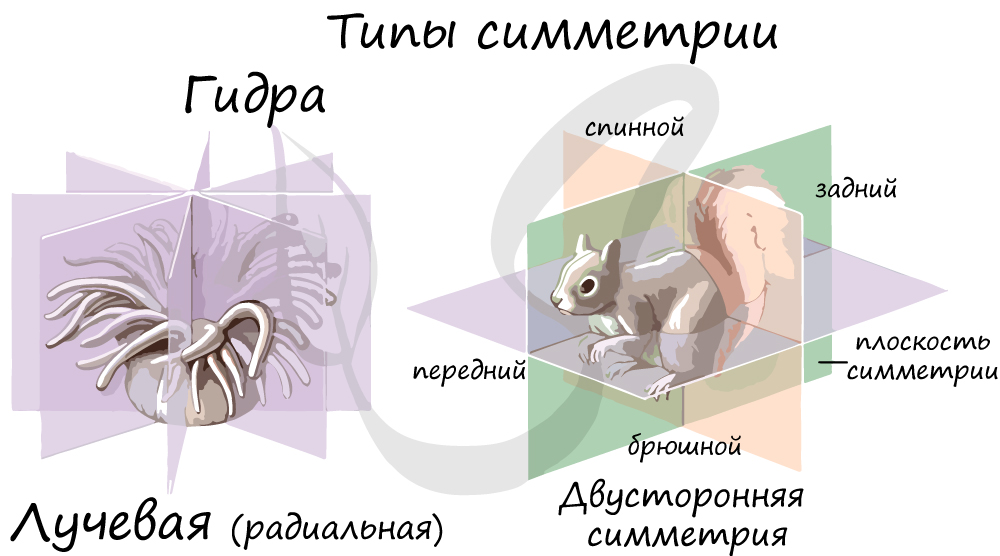

- лучевая симметрия, то есть если их разрезать в разных плоскостях, то мы получим две половины, зеркально отражающие одна другую

- устьичное отверстие - рот (всегда один), его окружает кольцо щупалец; через устьичное отверстие животное захватывает и получает пищу, а также выводит остатки непереваренных веществ

- щупальцы - окружают рот и содержат структуры, с помощью которых жертве вводится парализующий яд или окутывают ее клейкими нитями, далее щупальца проталкивают жертву в пищеварительную полость

- пищеварительная (синоним парагастральная) полость - идет сразу после устьичного отверстия и служит для переваривания пищи и циркуляции веществ

- имеют замкнутую систему с одним устьичным отверстием

- для кишечнополостных характерно как полостное, так и внутриклеточное пищеварение

- отсутствуют специализированные органы дыхания, поэтому они дышат всей поверхностью тела, поглощая растворённый в воде кислород

В зависимости от того, как кишечнополостные существуют (еще это называют жизненным циклом), они бывают:

- полипы - неподвижные, прикрепляются к поверхности с помощью подошвы. Полипы представляют бесполую стадию жизненного цикла, размножаются почкованием. Одним своим концом они прикреплены к субстрату, а на другом конце у них находится ротовое отверстие, окруженное щупальцами

- медузы - подвижные, свободно перемещаются. Это половое поколение

Среди кишечнополостных есть гермафродиты, то есть организмы, которые имеют одновременно мужские и женские половые железы (например, коралловые полипы).

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

Полип хоть и представляет из себя прикрепленную стадию, но в некоторых случаях может очень медленно передвигаться, переместившись за свою жизнь на расстояние около 1 м.

Актиния - одиночный морской полип:

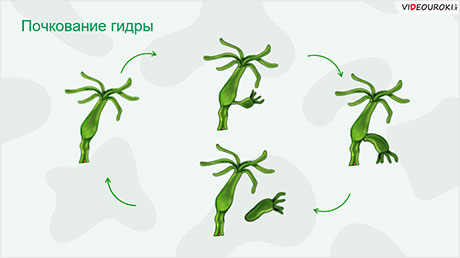

Полипы могут размножаться почкованием.

При этом нередко вновь образованные особи не отделяются от своих родителей, а образуют колонию с общей гастральной полостью.

Медузы - половое поколение, образуются при бесполом размножении полипов.

У медуз ротовое отверстие находится снизу.

Они свободно передвигаются в толще воды, используя реактивный принцип.

У разных медуз в особых отделах тела называемых гонадами образуются мужские и женские половые клетки, которые выходят наружу и оплодотворяются в водной среде.

Из оплодотворенного яйца развивается личинка, которая после непродолжительного плаванья прикрепляется к субстрату и превращается в полип.

Затем полип размножается почкованием, часть отростков поперечно перетягиваются, образуя маленьких медуз, вместе соединенных и похожих на стопочки пластинок. Затем маленькие медузы по очереди отделяются, начинают вести самостоятельный образ жизни, свободно перемещаются, питаются и растут. Достигнув половозрелого состояния, они вырабатывают половые клетки, которые оплодотворяются, образуя личинку, превращающуюся в полип.

Так мы изучили жизненный цикл медузы.

Такой жизненный цикл имеет Аурелия, или ушастая медуза (лат. Aurelia aurita)

Благодаря такому способу размножения медузы могут за очень короткое время (при благоприятных ситуациях) значительно увеличить свою популяцию.

Стадии полипа и медузы у разных классов кишечнополостных неравноценны.

У одних из них доминирует полип, у других - медуза. Не все кишечнополостные имеют стадию медузы.

В последнем случае половые клетки образуются в теле полипа. Очень редко полип в жизненном цикле также может отсутствовать.

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

Почкование - тип бесполого или вегетативного размножения животных и растений, при котором дочерние особи образуются из выростов тела материнского организма (почек).

Почкование характерно для грибов, мхов и животных (простейшие, губки, кишечнополостные,некоторые черви, жгутиковые, инфузории, споровики)

У ряда животных почкование не доходит до конца: молодые особи остаются соединёнными с материнским организмом.

В ряде случаев это приводит к образованию колоний.

Например, при почковании дрожжей на клетке образуется утолщение, постепенно превращающееся в полноценную дочернюю клетку дрожжей.

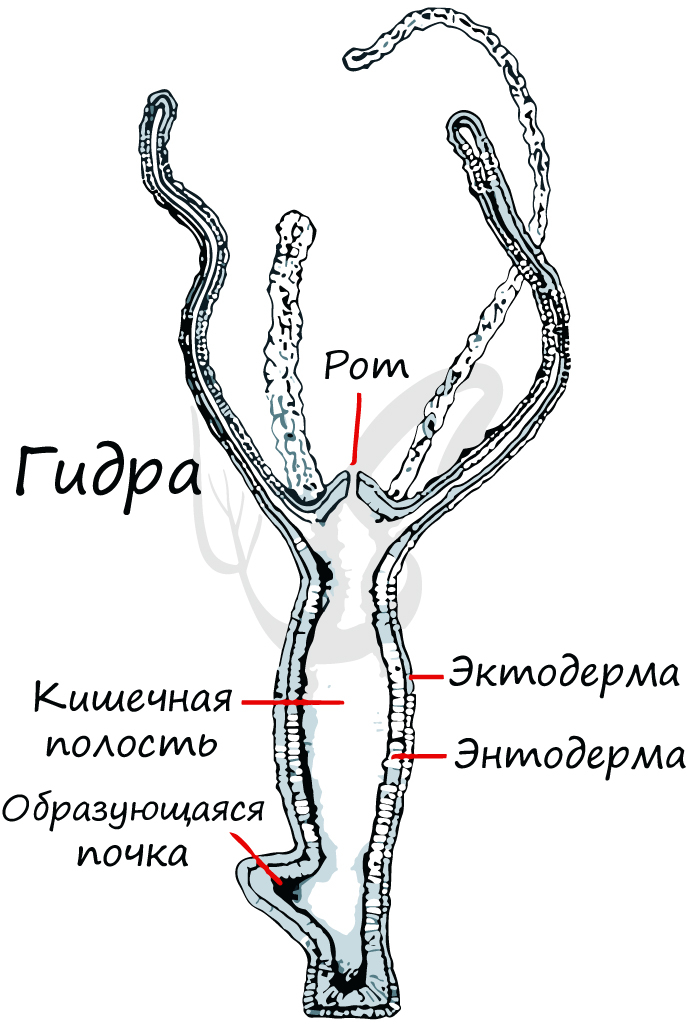

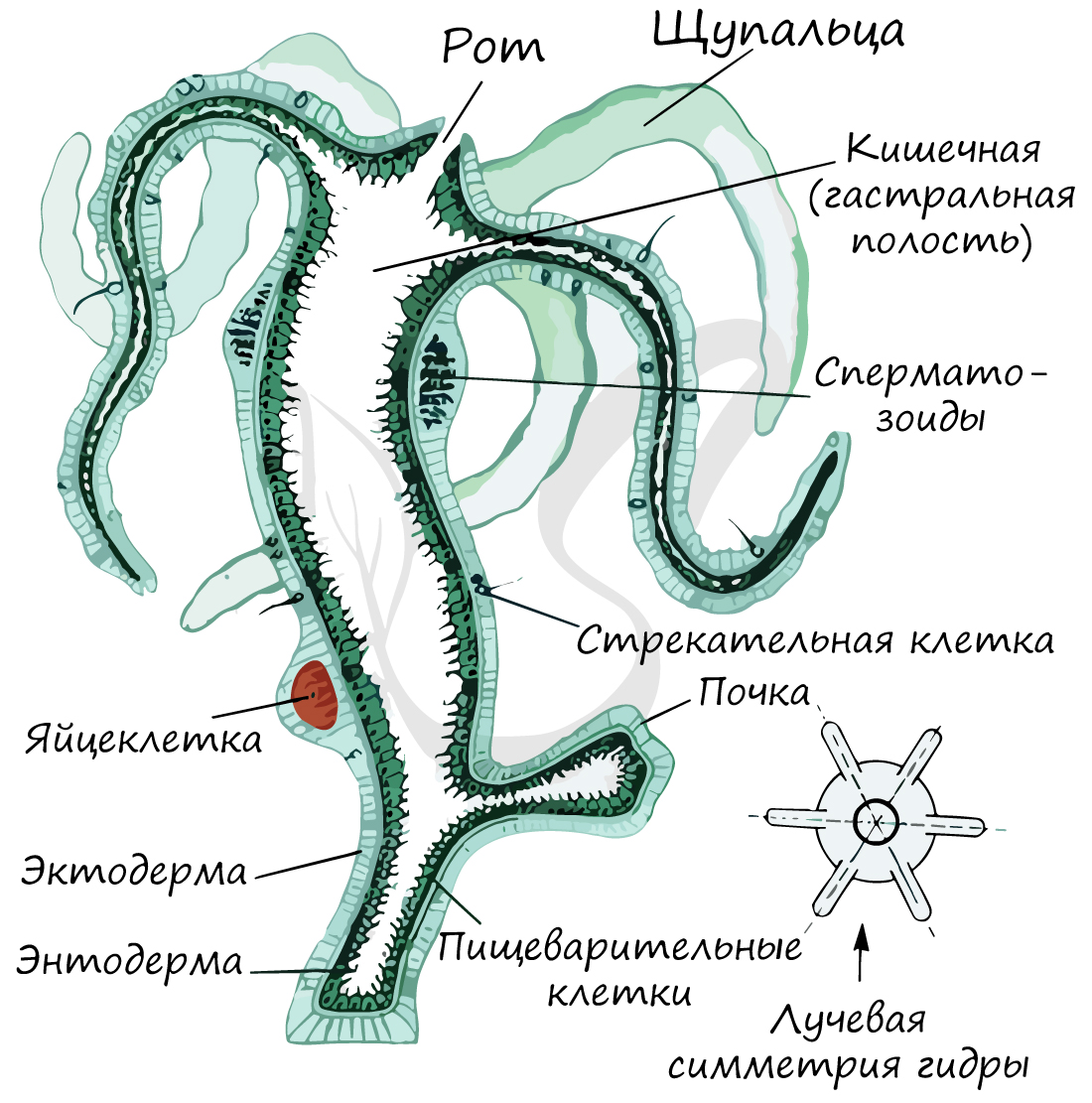

Тип Кишечнополостные (Coelenterata) включает около 10 тыс. видов морских и пресноводных животных. Рассмотрим особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных на примере пресноводной гидры.

Строение

Гидра имеет вид прозрачного стебелька (1 см длиной), прикреплённого к субстрату. Её нижняя часть называется подошвой. В теле гидры только одно отверстие – рот, окружённый щупальцами.

Тело составлено двумя слоями клеток:

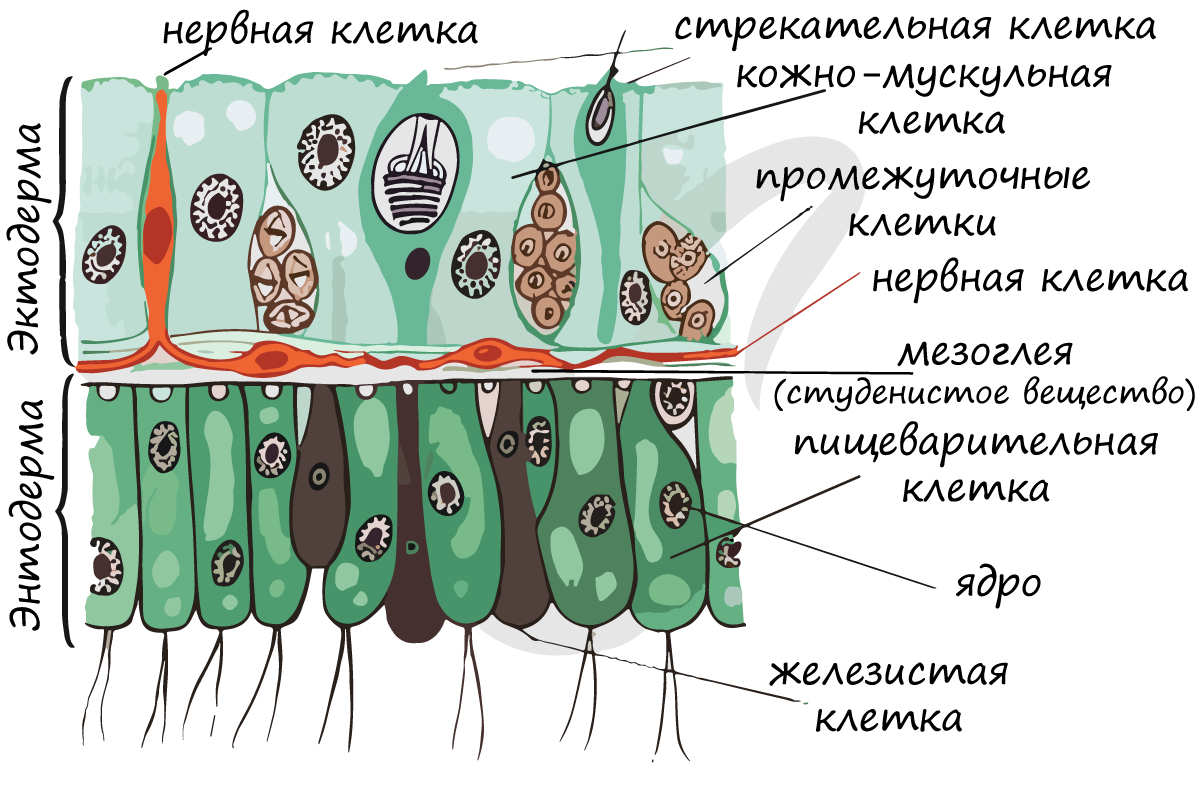

В эктодерме и энтодерме имеются различные клетки, которые не образуют органов, а расположены диффузно:

- эпителиально-мускульные;

- промежуточные;

- нервные;

- половые;

- стрекательные.

которые читают вместе с этой

Эпителиально-мускульные клетки – самые многочисленные. Они выполняют покровную и сократительную ,функции. Гидра, хотя и прикреплена к субстрату большую часть времени, способна двигаться шагами и кувырками.

Название гидра дано К. Линнеем за её способность к регенерации, т. е. восстановлению тела из отрезанных частей. Гидрой называли мифическое существо, у которого вновь отрастали отрубленные головы.

Из промежуточных клеток развиваются все остальные типы.

Нервные клетки включают реакцию на раздражение.

Стрекательные клетки используются при защите и нападении. У некоторых медуз они могут быть опасны для жизни человека.

Питание

Пища с водой поступает через рот в полость тела, которая и является кишечником.

Клетки энтодермы содержат пищеварительные клетки, которые захватывают пищу и выделяют пищеварительные соки для их переваривания. После этого питательные вещества поступают в цитоплазму клеток энтодермы, а непереваренные частицы удаляются через рот.

Размножение

У кишечнополостных есть два способа размножения:

При бесполом размножении дочерние особи развиваются как вырост тела родительской особи. Впоследствии они отпочковываются от неё. У некоторых видов дочерние особи не отделяются, и тогда образуется колония, или сообщество организмов.

Рис. 2. Коралловые полипы.

При половом размножении мужские половые клетки выходят в воду и оплодотворяют женские, находящиеся в эктодерме. Из зиготы вырастает личинка, которая у одних видов становится полипом, у других медузой.

Для многих кишечнополостных медуза и полип являются двумя последовательными стадиями развития. Медузой называют зонтиковидную или колоколовидную плавающую форму, полипом – прикреплённую к субстрату.

Классы

В типе кишечнополостных выделяют 3 класса:

- Сцифоидные;

- Гидроидные;

- Коралловые полипы.

К сцифоидным относятся сцифомедузы. Это животные более сложного строения, чем гидра. Они имеют светочувствительные глазки, органы обоняния, движения и равновесия.

Рис. 3. Медуза Номура.

Класс Гидроидные насчитывает 4000 видов. Среди них встречаются как гидромедузы с полипоидным поколением, так и полипы без фазы медузы, как пресноводная гидра.

Класс Коралловых полипов включает 6 тыс. видов. Обитают в тёплой воде, не глубже 20 м. Неподвижны, способна к перемещению только личинка.

Таблица “Тип Кишечнополостные”

Классы

Особенности

Среда обитания

Полипы и медузы с преобладанием бесполого размножения

Моря и пресные водоёмы

Крупные медузы с преобладанием полового размножения

Моря, от полярных до экваториальных

Наличие известкового или рогового скелета

Мелководья тёплых морей, богатые планктоном

Что мы узнали?

Изучая в школьном курсе биологии данную тему, мы дали общую характеристику типа Кишечнополостных. К общим признакам типа относятся: двуслойность строения, радиальная симметрия, наличие стрекательных клеток, развитие с превращением.

Кишечнополостные - одна из древнейших групп многоклеточных организмов, просто организованных, обладающих лучевой (радиальной) симметрией и двуслойностью. Кишечнополостные - в большинстве обитатели морей и океанов, часть встречается в пресных водах. Произошли от колониальных форм простейших - жгутиконосцев.

Чтобы хорошо понимать зоологию, следует, прежде всего, знать ароморфозы. С них мы и будем начинать изучение каждого нового раздела. Определений слова "ароморфоз" множество, приведу два. Ароморфоз - прогрессивное эволюционное изменение строения, в результате которого усложняется организация организмов.

Ароморфозы кишечнополостных

У простейших одна клетка представляла весь организм целиком, имела сложное строение. Начиная с кишечнополостных организмы представлены совокупностью клеток - многоклеточность, клетки отличаются по строению и функции.

Стенка тела состоит из двух слоев: эктодермы (наружного слоя, от греч. ektós — вне, снаружи) и энтодерма (внутреннего слоя, от гр. entos внутри). Между эктодермой и энтодермой находится мезоглея - студенистое вещество.

Радиальная симметрия - форма симметрии, при которой тело при вращении совпадает само с собой. Через центр такого организма можно провести несколько или много плоскостей симметрии. Такая форма симметрии характерна для животных, ведущий малоподвижный образ жизни.

В типе кишечнополостные нас более всего интересует подтип стрекающие, в составе которого имеются три класса, о которых мы будем говорить подробно: гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы.

-

Эпителиально-мускульные - благодаря их сокращениям организм передвигается (гидра совершает кувырок)

Промежуточные - мультипотентные стволовые клетки, которые могут дифференцироваться в другие типы клеток организма. Благодаря им кишечнополостные имеют высокую способность к регенерации.

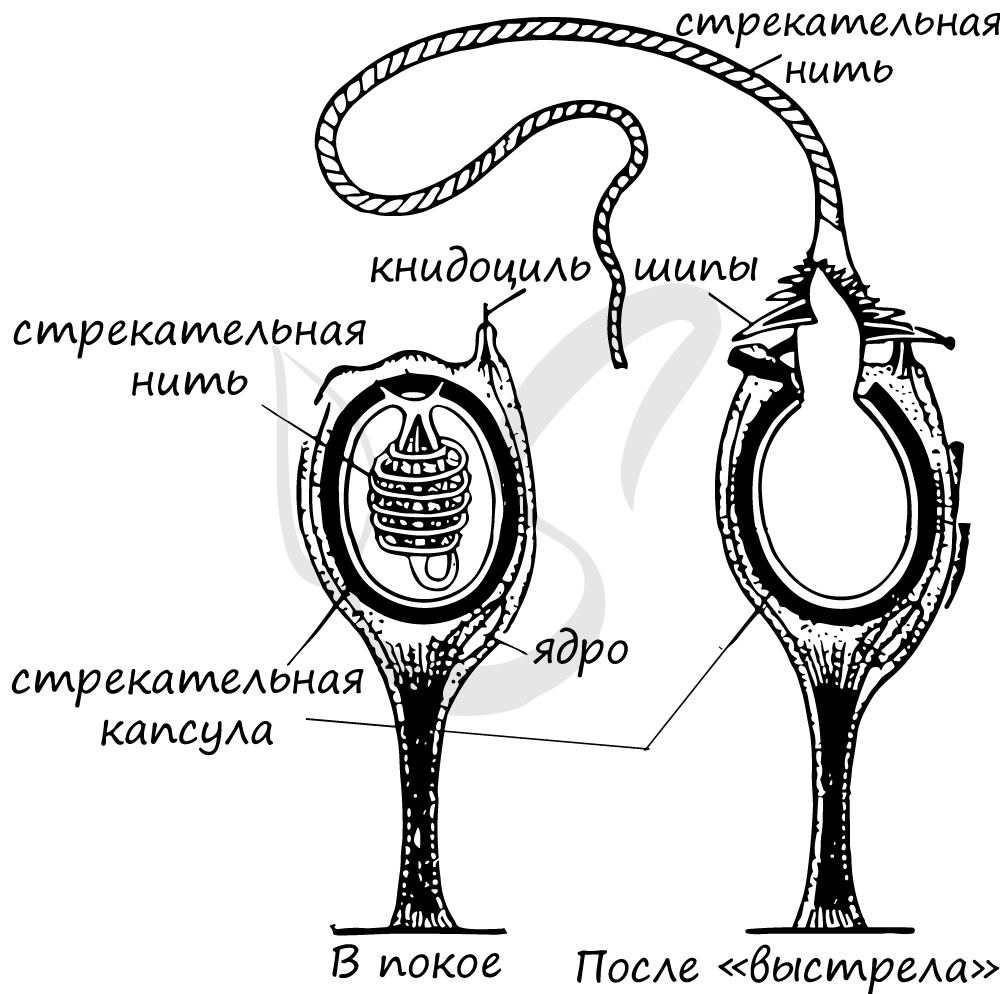

Выполняют функции защиты от врагов и нападения на добычу. Характерный признак - наличие книдоцита, сложноустроенного органа, состоящего из колбовидной капсулы, и нитевидной структуры - стрекательной нити. При соприкосновении с книдоцилем ("спусковым выростом") - направленной наружу части книдоцита - книдоцит "выстреливает". Шипы, расположенные в основании стрекательной нити, прокалывают цель, а стрекательная нить выворачивается наружу из стрекательной капсулы, пронзая тело жертвы.

При ударе стрекательной нити об организм-мишень, внутрь ткани впрыскиваются нейротоксины и добыча оказывается парализованной. После этого кишечнополостные легко овладевают добычей, и, перемещая ее в гастральную полость, переваривают.

Нервные клетки, соединяясь друг с другом, объединяются в нервную систему. Благодаря наличию этих клеток, у гидры имеются рефлексы. Рефлекс - ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая при помощи нервной системы. Так, если гидру уколоть иглой, то ее тело сжимается.

Внутренний слой гидры - энтодерма, также содержит определенные типы клеток:

- Эпителиально-мускульные - это те же эпителиально-мускульные клетки по функции и строению, только расположены они во внутреннем слое и способны к фагоцитозу.

- Пищеварительные - имеют жгутики, обеспечивают внутриклеточное пищеварение путем фагоцитоза.

- Железистые клетки - выделяют ферменты в гастральную (кишечную) полость, благодаря чему осуществляется полостное пищеварение.

Дифференцировка клеток, их специализация способствовала появлению тканей у кишечнополостных, обособлению наружного и внутреннего слоев.

Посмотрите на схему (ниже) строения стенки тела гидры. Попробуйте сами дать определения и назвать функцию каждого из указанных элементов.

Именно у кишечнополостных мы впервые отметим появление нервной системы. Она диффузного (сетчатого) типа, то есть нервные клетки распределены в эктодерме равномерно, нигде мы не найдем скопления нервных клеток (нервных узлов, нервных стволов).

У простейших был только один вариант пищеварения - внутриклеточное. У кишечнополостных возникает полостное пищеварение, при котором ферменты выделяются железистыми клетками энтодермы в кишечную (гастральную) полость. Таким образом, расщепление пищи начинается еще до того, как она попадет в клетку.

Заметьте, само название типа "Кишечнополостные" напоминает вам об этом ароморфозе.

Отмечу, что полостное пищеварение никак не исключает внутриклеточное: после полостного пищеварения мелкие пищевые частицы захватываются пищеварительными клетками - начинается внутриклеточный этап пищеварения.

Размножение кишечнополостных

Осуществляется как бесполым, так и половым путем. Бесполое может осуществляться путем фрагментации и почкования, в результате которого образуются колонии. Половое - с помощью билатерально-симметричной (двусторонняя симметрия) личинки - планулы.

У некоторых кишечнополостных имеются жизненные циклы со сменой форм: полипа (сидячая) и медузы (плавающая).

Приглашаю вас в увлекательное путешествие на глубины океана, в мир обожаемых нами кишечнополостных! В следующих темах мы подробнее поговорим о представителях кишечнополостных и получим несравненное удовольствие.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Тип Кишечнополостные – это многоклеточные особи, обитатели водных просторов, преимущественно морей. Одни виды приспособились к малоподвижному образу жизни (прикрепляются к дну или субстрату), другие активно передвигаются, преодолевая большие расстояния.

Насчитывается более 10000 видов кишечнополостных организмов. Разнообразие кишечнополостных очень велико: встречаются мелкие особи до пары миллиметров, и огромные представители – это медуза цианея, шириной около двух метров, а щупальца достигают 15 метров в длину.

Почему кишечнополостные животные получили такое название? Кишечнополостные имеют двухслойное тело, так что между клетками слоев образуется полость, которая снабжена одним ротовым отверстием. Полость называется кишечной, так и сформировалось название кишечнополостные.

Строение кишечнополостных

Для кишечнополостных характерна радиальная симметрия, если провести линию от нижнего края до верхнего, то противоположные участки тела относительно проведенной оси буду идентичны. Стенка полипа состоит из трех слоев.

Эпидермис

Первый слой — наружный шар эпителиальных клеток (эпидермис).

В состав эктодермы также входят:

- Сократительные клетки (обеспечивают передвижение);

- стрекательные, которые выполняют защитную функцию. В капсуле стрекательных клеток находится парализующий яд, при приближении опасности ядовитые вещества поступают в специальный канал, который расположен в стрекательной нити и направляется к телу жертвы. После выплёскивания яда клетка погибает, начинает формироваться новая из промежуточных клеток;

- промежуточные клетки способны к постоянному делению и превращению в специализированные, так осуществляется регенерация организма;

- половые клетки – яйцеклетки и сперматозоиды, формируются в эктодермальных бугорках.

Эндодерма

Второй слой — внутренний (эндодерма). Клеточный шар выстилает кишечную полость, состоит из двух типов клеток:

- Пищеварительных – имеют жгутики и ложноножки, с помощью которых захватывают частицы пищи и осуществляют внутриклеточное пищеварение;

- железистых — выделяют ферменты для расщепления продуктов питания в гастральной полости.

Мезоглея

Мезоглеи, которая находится между слоями и представляет собой желеобразную массу, с коллагеновыми волокнами, не содержит клеток.

У кишечнополостных отсутствует мезодерма – средний зародышевый листок.

Органы кишечнополостных

Все представители лишены специализированных органов дыхания, кровообращения, выделения. Нервная система кишечнополостных представлена нервными клетками, которые соединены в нервное сплетение. У медуз возле рта и купола расположены нервные кольца.

Пищеварение осуществляется в кишечной полости за счет железистых клеток, за внутриклеточное переваривание отвечают эпителиально-мускульные клетки. Выводятся переваренные остатки через ротовое отверстие (пищеварительная система замкнутая).

Размножение кишечнополостных идет путем почкования, это бесполый механизм, когда тело делится в продольном или поперечном направлениях. При половом делении сперматозоиды и яйцеклетки попадают во внешнюю среду, где происходит их слияние. Сначала формируется зигота, а затем выходит личинка – планула. После преобразования планулы из нее может сформироваться или полип или медуза.

Жизненный цикл кишечнополостных

В зависимости от жизненного цикла кишечнополостных выделяют две группы: бесполое поколение (полипы) и половое (медузы).

Полипы – это одиночные организмы или колониальные, которые объединяют от десятков до тысяч отдельных особей. Оснащены ротовым отверстием со щупальцами, которое переходит в гастральную полость. Нижняя часть полипа – это подошва, с помощью которой он крепится к подводным предметам или дну.

Внутренняя полость разделена септами, количество которых соответствует числу щупалец. От септ отходят реснички, которые находятся в постоянном движении и обеспечивают регулярную смену воды внутри полипа.

Беспрерывное перемещение воды обеспечивает повышенное давление в кишечной полости, так полипы расправляются и долгое время находятся в таком положении. Когда он устает, то сменяет свою позу, наклонившись или переместившись на небольшое расстояние.

Коралловые полипы

Медузы формой тела похожи на колокол, сократительные клетки которого обеспечивают активное перемещение особей в воде. Мезоглея на 98% состоит из воды, остальное приходится на соединительную ткань. Медузам, из-за высокого содержания воды, легко удерживаться в водной среде.

На нижней части колокола находится ротовое отверстие с ротовыми лопастями. С помощью рта, идет захват пищи, которая поступает в кишечную полость. Она состоит из множества канальцев, отошедших от центральной полости. В области рта расположены стрекательные клетки, служащие для добычи пищи и защиты от врагов.

Медузы обладают органами чувств, на поверхности тела есть глазки, воспринимающие световые лучи. Если медузу вынесет на берег, она погибнет из-за полного испарения воды.

Какая стадия жизненного цикла кишечнополостных способствует их расселению?

Расселение животных по морским просторам идет на личиночной и медузоидной стадии. В эти периоды жизни они способны передвигаться или разносятся течением. Полип же может за весь период существование переместится только на пару метров, а большинство вовсе неподвижные.

Виды кишечнополостных

Выделяют следующие виды кишечнополостных: гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы.

Гидроидные – имеют относительно простое строение в сравнении с другими представителями типа. Питаются планктоном, мелкими животными. В весенне-летний период размножается бесполым путем, на теле развиваются почки, которые дозревая, покидают материнскую особь. Осенью идет половое размножение, с формированием яйца, которое по весне даст жизнь новым организмам.

Сцифоидные – класс свободноплавающих медуз, стадия полипа или отсутствует, или слабо развита. Размножение половое, формируется сцифостома, от которой отпочковываются медузы (молодая форма – эфир).

Коралловые – организмы, с внутренним ороговевшим скелетом. Ведут сидячий образ жизни, размножаются почкованием, при этом не отделяются от материнского организма, или половым путем.

| Сравнительная таблица отличия плоских червей от кишечнополостных животных | ||

|---|---|---|

| Характеристика | Тип Кишечнополостные | Плоские черви |

| Место обитания | Водная среда | |

| Категория | Многоклеточные | |

| Тип строения тела | Радиальная симметрия | Двусторонняя симметрия |

| Структура стенки | Два слоя клеток | Три слоя клеток |

| Органы и системы | Наличие только специализированных клеток: мускульных, нервных, половых | Характерно для всех представителей |

Плоские черви имеют более сложное строение и развитые, дифференцировку тканей и органов. Но представители кишечнополостных значительно эволюционировали в сравнении с простейшими организмами, что проявляется в строении, способе жизни, продолжении рода.

Сравните особенности жизнедеятельности кишечнополостных и простейших с помощью представленной таблицы.

| Сравнение жизнедеятельности кишечнополостных и простейших | ||

|---|---|---|

| Характеристика | Кишечнополостные | Простейшие |

| Категория | Многоклеточные | Одноклеточные |

| Место обитания | Водная среда | Почва, вода |

| Передвижение | С помощью сокращения мускульных клеток | За счет жгутиков и сократительных вакуолей |

| Специализированные клетки | Присутствуют | Отсутствуют |

| Питание | Гетеротрофы | |

| Размножение | Половое и бесполое | |

| Дыхание | Поверхностью тела | |

Роль кишечнополостных в природе

Участвуют в регуляции численности мелких рыб, ракообразных, так как они являются пищей для кишечнополостных организмов.

Являются составляющей частью морского биоценоза.

Образуют коралловые рифы – массовое скопление мадрепоровых кораллов. Располагаются вблизи островов, постепенно нарастая вверх, формируя острова (атоллы).

Атоллы — острова из коралловых рифов

Служат сырьем для добычи извести.

Кишечнополостные организмы могут жить в симбиозе с другими животными. Актинии, которые ведут малоподвижный способ жизни, часто прикрепляются к ракам и таким образом, быстрее перемещаются. Сожительство выгодно и для рака, так как актиния защищает его от врагов.

Щупальца актинии служат местом укрытия для небольших креветок.

Значение кишечнополостных организмов в жизни человека

Широко используются в пищевой промышленности (съедобные медузы – корнероты). Японцы каждый год вылавливают несколько тысяч тонн медуз Ропилем, из которых готовят разные блюда.

Делают ювелирные изделия из скелета красного кораллового полипа.

Острова коралловых рифов стают преградой на пути транспортных судов.

Опасный для здоровья человека яд, который выделяют стрекательные клетки кишечнополостных, вызывает тяжелые ожоги, а также дыхательную недостаточность и сердечную аритмию.

Видеоурок познакомит с особенностями строения и жизнедеятельности представителей типа Кишечнополостные, их многообразием. В уроке представлены отличительные особенности кишечнополостных. А также рассматриваются особенности классов Гидроидные, Сцифоидные и Коралловые полипы. Основные понятия урока: лучевая симметрия; кишечная полость; эктодерма; энтодерма; регенерация; щупальца; стрекательные клетки; полип; медуза; коралл; регенерация.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока "Беспозвоночные. Тип Кишечнополостные"

Кишечнополостные — это группа многоклеточных низкоорганизованных животных.

Своё название они получили за то, что их тело образует кишечную полость, где происходит переваривание пищи. Эта полость имеет одно отверстие — рот.

Из 10 тыс. известных видов кишечнополостных лишь немногие обитают в пресных водах, остальные — в морях и океанах. Самые мелкие представители этого типа имеют длину около 1 мм, а самые крупные, такие как медуза цианея, имеют щупальца длиной до 30 м.

Кишечнополостные ведут или колониальный, или одиночный образ жизни. Колонии организмов, имеющих известковый скелет, образуют рифы. Другие колониальные кишечнополостные могут плавать (например, как физалия или португальский кораблик). Это вид колониальных гидроидных, колония которого состоит из полипоидных и медузоидных особей.

Крупный прозрачный пузырь на одном из концов колонии, размер которого достигает 30 см, заполнен газом и удерживает её на поверхности воды. Он придаёт португальскому кораблику внешнее сходство с медузами. Ловчие щупальца представителей этого вида несут огромное количество стрекательных клеток, яд которых опасен для человека.

Одиночные особи существуют в форме полипа или медузы.

Тело у кишечнополостных, как у губок, состоит из двух слоёв клеток, между которыми находится студенистое неклеточное вещество.

Клетки тела, омываемые водой снаружи и изнутри, обеспечиваются кислородом и выделяют продукты обмена, которые уносятся этой же водой.

Кишечнополостным свойственна радиальная симметрия, ещё её называют лучевая симметрия. Радиальная симметрия позволяет провести несколько плоскостей через тело животного, поделив его каждой плоскостью на равные части.

У кишечнополостных хорошо развита регенерация — способность восстанавливать повреждённые части своего тела.

У кишечнополостных различают две основные формы строения тела —плавающую форму (медузу) и сидячую прикреплённую форму (полип).

Чередование поколений — сидячего (полипы) и свободноплавающего (медузы), внешне совершенно непохожих друг на друга, — особенность, впервые отмеченная у кишечнополостных.

Медуза — плавающая форма — всегда одиночная. Она имеет форму колокола или зонтика, под сводом которого расположен рот. По краю купола располагаются щупальца. Полип имеет вид вытянутого мешка, имеющего отверстие — рот, который окружён щупальцами и ведёт в кишечную полость.

Задний конец тела — подошва — фиксируется к субстрату. Прикреплённые формы могут быть как одиночные (например, гидра), так и колониальные (например, коралловые полипы).

Причём для многих видов характерно чередование поколений — полипов и медуз.

Почти все кишечнополостные — хищники: питаются мелкими животными.

Тип Кишечнополостные делится на три класса: Гидроидные, Сцифоидные и Коралловые полипы.

Класс Гидроидные. К нему относятся преимущественно мелкие полипы, напоминающие морские растения.

А иногда и вовсе причудливые формы. Например, колониальный представитель гидроидных ‒ парусница — своим видом напоминает парусник. Внутри колонии формируется плоская, заполненная воздухом камера из хитина, которая покрыта мантией. Она-то и обеспечивает поддержание всей колонии на поверхности воды.

Особенности строения и жизнедеятельности гидроидных рассмотрим на примере гидры пресноводной.

Гидра представляет собой небольшой (1,5 см в длину) полип мешковидной вытянутой формы. С одним отверстием — ртом, окружённым венчиком из 6—12 щупалец.

За ртом следует желудочный отдел (это пищеварительная полость), которая переходит в более узкий стебелёк, заканчивающийся подошвой, с помощью которой животное прикрепляется к субстрату.

В теле выделяют эктодерму и энтодерму. Наружный слой клеток — эктодерма. Внутренний слой клеток — энтодерма.

Между внутренним и наружным слоями располагается тонкий слой бесструктурной мезоглеи, которую ещё называют базальной мембраной. Эктодерма состоит из эпителиально-мускульных, стрекательных, нервных, промежуточных, половых и железистых клеток.

Наиболее многочисленными являются эпителиально-мускульные клетки. Они формируют покровы тела и участвуют в движении, так как содержат мышечные волокна.

Стрекательные клетки являются характерной особенностью всех кишечнополостных. Они помогают им защищаться от врагов и парализовать добычу.

Действие стрекательных клеток некоторых кишечнополостных опасно даже для человека. Например, медуза корнерот, коралловый полип актиния, физалия (португальский кораблик) вызывают жжение кожи и отравление, сопровождающееся повышенной температурой, в отдельных случаях — долго не заживающие язвы или поражение дыхательного центра.

Наиболее опасные кишечнополостные обитают в тропических морях. Среди них медуза морская оса. При прикосновении к ней человек ощущает острую боль, как от удара хлыстом, и сильное жжение.

У гидры стрекательные клетки разбросаны по всему телу, но наиболее многочисленны на щупальцах. Стрекательные клетки содержат капсулу с ядовитой жидкостью и стрекательной нитью. А на поверхности находится чувствительный волосок, при прикосновении к которому происходит возбуждение клетки и выброс стрекательной нити из капсулы.

У кишечнополостных впервые появляется нервная система диффузного типа, которая представлена нервными клетками, располагающимися под эпителиально-мускульными клетками. Нервные клетки наиболее часто встречаются вокруг рта и на подошве.

Если дотронуться до гидры в любом месте тела, возбуждение сразу же распространяется по всей сети, вызывая сокращение эпителиально-мускульных клеток — тело гидры сократится и превратится в комочек.

Промежуточные клетки имеют небольшие размеры. Они дают начало всем другим типам клеток.

Половые клетки — яйцеклетки и сперматозоиды — обеспечивают половое размножение. Они появляются в определённые периоды жизненного цикла из промежуточных клеток.

Энтодерма гидры состоит из железистых и пищеварительно-мускульных клеток, которые выполняют функцию полостного пищеварения. Полостное пищеварение впервые появляется у кишечнополостных.

Пищеварительные клетки имеют от 2 до 5 жгутиков и способны образовывать ложноножки. Они выстилают пищеварительную полость.

Жгутики находятся в постоянном движении и подгребают к клеткам частицы пищи, которые они захватывают ложноножками. Внутри их происходит окончательное переваривание пищи.

Железистые клетки вырабатывают и выделяют в кишечную полость пищеварительные ферменты, которые обеспечивают частичное переваривание пищи в пищеварительной полости.

Таким образом, для гидры характерно комбинированное пищеварение: полостное и внутриклеточное.

Передвигается гидра благодаря сокращению эпителиально-мускульных клеток. Её передвижение напоминает кувырки, при этом она поочерёдно прикрепляется к субстрату то подошвой, то ротовым отверстием.

Дыхание гидры осуществляется всей поверхностью тела кислородом, растворенным в воде.

Размножается гидра бесполым и половым способом. Бесполое размножение — почкование — происходит летом при тёплой погоде и обильной пище. К половому размножению животные приступают осенью с наступлением холодов.

Летом на теле гидры появляется маленький бугорок — это выпячивание стенки её тела. Бугорок растёт и вытягивается. На его конце появляются щупальца, а между ними прорывается рот. Когда маленькая гидра подрастает, она отделяется от материнского организма и начинает жить самостоятельно.

Пресноводные гидры являются раздельнополыми. К осени, с наступлением неблагоприятных условий, в их теле развиваются половые клетки. Различают два вида половых клеток: яйцевые, или женские, и сперматозоиды, или мужские половые клетки. Сперматозоиды покидают тело гидры и подплывают к другой гидре с яйцевой клеткой. В результате слияния обеих половых клеток происходит оплодотворение. После этого образуется яйцо. В конце осени гидра погибает, а яйцо остаётся живым, оно опускается на дно. Весной из него развивается маленькая гидра, которая с наступлением тёплой погоды выходит наружу.

Как мы уже сказали, пресноводные гидры являются раздельнополыми, но среди них имеются и гермафродиты. В верхней и нижней частях тела гидры формируются бугорки, в которых образуются многочисленные сперматозоиды или яйцеклетка. После оплодотворения яйцеклетка покрывается плотной оболочкой, превращается в яйцо и зимует. Материнский организм погибает. Весной яйцо развивается и из него образуется новая гидра.

Представители класса Сцифоидные — это медузы, которые заселяют моря и океаны и в большинстве своём свободно плавают в толще воды, хотя некоторые виды ведут прикреплённый образ жизни (например, сидячая медуза).

Сцифоидные в основном свободноплавающие, но есть среди них и группа животных, ведущих сидячий образ жизни. Обитают медузы как в холодных, так и в тёплых морях.

Медуза получает реактивный толчок и передвигается выпуклой стороной вперёд. Такой способ движения называется реактивным.

Форма тела медуз в виде зонтика или купола. Иногда он может достигать двух метров, например, как у цианей — самых крупных представителей класса. По краям зонтика медузы располагаются многочисленные щупальца различной длины. У цианей они могут достигать 15 метров.

На вогнутой поверхности зонтика расположен рот, окружённый ротовыми лопастями. Ротовое отверстие открывается в пищеварительную полость. Пищеварительная полость устроена более сложно, чем у гидроидных. Медузы имеют желудок с четырьмя кармановидными выпячиваниями и сеть радиальных и кольцевого каналов, по которым питательные вещества из желудка разносятся по всему телу, а непереваренные остатки возвращаются в желудок и удаляются через рот.

Тело образовано экто- и энтодермой, между которыми находится студенистый слой мезоглеи. Мезоглея составляет основную массу тела и содержит до 98 % воды, поэтому тело у медуз студенистое.

Так как медузы ведут активный образ жизни, то их нервная система устроена сложнее, чем у полипов. Нервные клетки образуют по краю зонтика скопления.

Их органы чувств образуют особые органы — ропалии (это видоизменённые укороченные щупальца).

Внутри таких щупальцев находятся статоцисты (органы равновесия), которые имеют вид погруженных под покров тела пузырьков. Также на ропалиях расположены обонятельные ямки (органы обоняния).

Все медузы — хищники. Они питаются планктоном и мелкими рыбами, которых парализуют стрекательными клетками, расположенными на щупальцах.

Некоторые виды медуз могут парализовать и человека. Это цианеи, корономедузы, корнероты.

Медузы имеют такое же строение, как и полипы, но в отличие от них это одиночные, подвижные животные, размножающиеся только половым способом. Все медузы раздельнополы. Половые железы образуются из энтодермы и развиваются в карманах желудка.

Половые клетки выходят через рот и попадают в воду. После оплодотворения и развития из яйца появляется личинка медузы — планула, которая передним концом оседает на дно и превращается в одиночный полип. Полип приступает к бесполому размножению (почкованию). При этом образуются многочисленные поперечные перетяжки, которые делят его на множество дисков. В дальнейшем диски постепенно отрываются, начиная с верхнего, и становятся молодыми плавающими медузами — эфирами. У них ещё не развиты щупальца, а по свободному краю зонтика имеется восемь глубоких вырезов, делающих эфиру больше похожей на пропеллер.

Для медуз характерно чередование полового и бесполого поколений — свободноплавающей медузы и сидячего полипа.

Класс Коралловые полипы

Кораллы представляют собой наиболее крупный в видовом отношении класс кишечнополостных. Они обитают преимущественно в морях с тёплой и чистой водой. Особенно там, где температура не опускается ниже 20 °С. Способны жить лишь на небольшой глубине (до 50 метров).

В этот класс входят одиночные и колониальные полипы. Некоторые из них прирастают к грунту, другие способны передвигаться по дну. Известны и одиночные виды, например актинии.

Многие коралловые полипы имеют роговой или известковый скелет, у других его нет, например у актинии.

Кишечные полости особей, образующих колонии, сообщаются между собой. Поэтому пища, пойманная одним полипом, усваивается всей колонией.

Колониальные полипы образуют густые поселения — коралловые рифы, а также атоллы. Коралловые рифы — это сообщества морских обитателей (кораллов, рыб, моллюсков).

Читайте также: