Спокойные поля краткое содержание

Обновлено: 05.07.2024

В книге рассказывается о жизни сельской женщины во времена войны. Женщину звали Толганай. К концу лета Толганай приходит в поле и изливает душу о своей нелегкой жизни. В детстве Толганай пришлось не сладко. Ее приводили в поле, давали ломоть хлеба, и заставляли смотреть за полем. Она охраняла посев от нападения птиц и скота.

Толганай подросла и встретила молодого парня по имени Суванкул. Вскоре она полюбила его, и они поженились. Суванкул работал трактористом и вскоре стал бригадиром в колхозе. Толганай родила 3 сыновей. Старшего звали Касым. Касым работал комбайнером в колхозе. Касым познакомился с Алиман и вскоре женился. Невестку Толганай приняла с радостью. Средний сын по имени Масельбек уехал в город на учебу.

Младший сын по имени Джайнак работал секретарем в колхозе. Вскоре началась война, и муж Толганай со старшим сыном ушли воевать. На войне отец с сыном погибли. В одночасье Толганай и ее невестка стали вдовами. Толганай работала бригадиром, а Алиман жила вместе с ней. Второй сын Масельбек тоже оправился на войну и трагически погиб. А младший сын пропал без вести.Толганай беспокоилась о своей молодой невестке и хотела выдать ее замуж. В селе появился новый парень, который работал чабаном. Вскоре Алиман призналась, что беременна.

Соседи и знакомые поехали в соседнее село, где живет чабан. Они хотели поговорить с ним о женитьбе на Алиман, чтобы она избежала позора. Как оказалось чабан был уже женатым человеком. И его жена прогнала всех знакомых и саму Толганай.Прошло время и Алиман родила мальчика и умерла при родах. Мальчика назвали Жанболатом. Соседи Толганай помогали ей, как могли.

Сосед по имени Бекташ обучил мальчика ми после взял к себе на работу. Другая соседка выкормила мальчика.Толганай пришла на поле и обещала себе, то не забудет о прошлом. И когда – нибудь расскажет Жанболату об истории семьи.

Можете использовать этот текст для читательского дневника

Популярные сегодня пересказы

- Дочь Бухары — краткое содержание рассказ Улицкой

События произведения разворачиваются в Москве в послевоенный период. Домой возвращается после демобилизации военный врач Дмитрий Иванович вместе - Флобер

Французский писатель Густав Флобер родился в 1821 году в городе Руане. Он был истинным фанатом своего дела, литератором, искусствоведом и правоведом. - Лафертовская маковница — краткое содержание повести Погорельского

В районе Проломной заставы в Москве жила когда-то старуха-гадалка. Прозвище она получила Лафертовская Маковница. В народе она слыла ведьмой, хотя говорить об этом вслух многие боялись. - Ослиная шкура — краткое содержание сказки Перро

Как и все сказки Шарля Перро эта сказка интересная с увлекательным сюжетом и счастливым концом. Королевская чета удочерила девочку. Жили счастливо, пока не заболела королева

Материнское поле

День поминовения (конец лета, начало осени). Постаревшая Толгонай приходит к полю, чтобы излить душу. Этой сильной женщине некому жаловаться на свою жизнь.

В детстве, во время жатвы, Толгонай приводили на поле за руку и сажали в тень под копной. Девочке оставляли ломоть хлеба, чтобы она не плакала. Позже, когда Толгонай подросла, она прибегала оберегать посевы от скота, которого весной гнали мимо полей в горы. В то время она была быстроногой косматой девчонкой. Это было взбалмошное и беззаботное время.

Продолжение после рекламы:

Толгонай никогда не носила шёлковых платьев, но всё равно выросла приметной девушкой. Лет в семнадцать она встретила на жатве молодого Суванкула, и между ними вспыхнула любовь. Совместным трудом они построили свою жизнь. Суванкул выучился на тракториста, затем стал бригадиром колхоза. Их семью все уважали.

Толгонай жалеет, что родила трёх сыновей подряд. Старший, Касым, пошёл по стопам отца и стал трактористом. Позже он выучился на комбайнёра, единственного в колхозе. Он был видным молодым человеком и однажды привёл в дом невесту, красивую горянку Алиман. Толгонай полюбила невестку, молодые начали постройку нового дома. Средний сын, любимец Толгонай, Масельбек, уехал в город учиться на учителя. Младший сын, Джайнак, был комсомольским секретарём, ездил по делам на велосипеде и редко появлялся дома.

Всё было хорошо, пока в колхоз не пришла новость о войне. Мужчин стали призывать в армию. Так ушли Суванкул и Касым. Когда Суванкул погиб в наступлении под Москвой, Толгонай вместе с невесткой Алиман стали вдовами одновременно. Не смогла она сетовать и судьбу проклинать, ей нужно было поддержать убитую горем невестку. Вдвоём они трудились в поле. До окончания войны Толгонай была бригадиром. Алиман жила вместе с ней и заботилась о свекрови.

Масельбек уехал в армию из города, и Толгонай видела его лишь раз, когда поезд с военными проезжал мимо. Он тоже погиб. Джайнак был добровольцем. Он пропал без вести.

В колхозе дела шли плохо, еды не хватало. Толгонай старалась изо всех сил. Она добилась разрешения засеять пустошь. Со всех домов наскребли остатки зерна на семена, но его украл Дженшенкул, который укрылся от армии и занимался разбоем. Толгонай отправилась в погоню за сыном, но не смогла вернуть зерно — он выстрелил и убил её лошадь. Когда Дженшенкула поймали, Толгонай была свидетельницей. Жена сына-преступника хотела опозорить Толгонай, отомстить, и при всех сказала о беременности Алиман.

Брифли существует благодаря рекламе:

Толгонай грустила из-за своей невестки. Она была молода и смирилась со своей участью. Свекровь привязалась к ней, как к дочери, и думала, что после войны обязательно найдёт ей мужа. В это время появился в их краях красивый, молодой чабан. Однажды Алиман пришла домой выпившая. Она плакала и просила прощения у Толгонай, которую называла матерью. Позже оказалось, что Алиман беременна. Соседи в тайне поехали в деревню этого парня, надеясь, что он женится, и семья Толгонай избежит позора, но он оказался семейным человеком, и его жена их прогнала.

Алиман умерла во время родов, оставив сына. Его назвали Жанболот. Сноха старика Джоробека выкормила младенца. Соседи помогали. Бекташ, сын соседки Айши, обучил мальчика и позже взял к себе работать соломщиком на комбайне.

Толгонай обещает полю, что пока она жива, никогда не забудет свою семью, а когда Жанболот подрастёт, она ему всё расскажет. Толгонай надеется, что он поймёт.

Айтматов. Все произведения

- Белое облако Чингисхана

- Белый пароход

- Буранный полустанок

- Верблюжий глаз

- Джамиля

- И дольше века длится день

- Когда падают горы (Вечная невеста)

- Красное яблоко

- Легенда о манкурте

- Лицом к лицу

- Материнское поле

- Пегий пес, бегущий краем моря

- Первый учитель

- Плаха

- Прощай, Гульсары!

- Ранние журавли

- Солдатенок

- Тавро Кассандры

- Тополёк мой в красной косынке

Эшелоны шли, но ни в одном из них Маселбека не было. В полночь снова заходила земля под ногами, мы спохватились, выскочили наружу. С обоих концов ущелья одновременно послышались раскатистые гудки паровозов, поезда шли сразу с двух сторон. Растерялись мы, заметались и очутились посреди двух колей. С оглушительно нарастающими гудками сошлись поезда и, не останавливаясь, все быстрей и быстрей набирая бег, пошли напролет. И застучали колеса, заревел ветер, замотал нас в снежном вихре, норовя кинуть под вагоны.

— Мама! — закричала Алиман и, обхватив меня, прижала к столбу фонаря, крепко стиснула в объятиях и не отпускала.

Я всматривалась в проносящиеся, как молнии, окна: а вдруг увижу Маселбека, а вдруг мой сын там и я не знаю об этом? Рельсы стонали под бегущими колесами, так же как сердце мое, охваченное страхом за сына. Поезда промчались мимо, унося за собою тучи снега, а мы долго еще стояли, прижавшись, у фонаря.

До самого рассвета мы с Алиман не присели, то и дело бегали взад-вперед вдоль эшелонов. Перед рассветом, когда буран вдруг стих, на станцию подошел с запада еще невиданный нами эшелон: вагоны все обгорелые, с сорванными крышами и выбитыми дверями. Во всем эшелоне — ни живой души. В пустых вагонах тишина, как на кладбище. Пахло дымом, горелым железом, обуглившимися досками и краской.

Наш вчерашний железнодорожник в черном полушубке подошел с фонарем.

Алиман спросила у него шепотом:

— Что это за эшелон?

— Бомбили его, — шепотом ответил он.

— А куда теперь эти вагоны?

— На ремонт, — так же тихо ответил железнодорожник.

Я слушала этот разговор и думала о тех, кто ехал в этих вагонах, кто в дыму, криках и пламени расстался с жизнью, о тех, кому оторвало руки и ноги, кто оглох и ослеп навеки… А ведь эти бомбы — лишь отголосок войны. Что же тогда сама она?

Долго стоял разбитый эшелон на станции, потом тихо тронулся и, печально погромыхивая, укатил куда-то. Смотрела я ему вслед с черной тоской в душе: вон и Маселбек отправится туда, откуда пришел разбитый эшелон. А что с Касымом? Как Суванкул? Он писал, что находятся они где-то под Рязанью. Ведь это, наверно, не так уж далеко от фронта…

Настало утро. Пора было уезжать — сено у лошадей кончилось. А вдруг Маселбек не проезжал еще, тогда как? Столько ждали, разве не обидно будет? По-всякому думали, решали мы с Алиман. Но уехать не посмели.

И тут послышался вдали шум поезда. Он шел с востока. Мощный двукратный гудок паровоза прокатился по ущелью.

Земля затряслась под ногами, рельсы загудели. С грохотом, в дыму, в пару, с красными колесами, с жаркими огнями пронеслись два черных паровоза, за ними на платформах — танки, пушки, укрытые брезентом, подле них часовые в шубах, с винтовками в руках, мелькнули солдаты в приоткрытых дверях теплушек, и пошли — вагон за вагоном — проносить на мгновение лица, шинели, обрывки песен, слов, звуки гармоней и балалаек. Засмотрелись мы. Тем временем прибежал какой-то человек с красными и желтыми флажками в руках, закричал на ухо:

— Не остановится! Не остановится! Прочь! Прочь с путей! — И стал отталкивать нас.

В эту минуту раздался рядом крик:

И сейчас еще порой кажется мне, будто сквозь голову проносится этот эшелон и долго стучат в ушах колеса.

— Возьми, мама, — сказала она. — Маселбек оставил.

Оказывается, он бросил мне свою шапку, когда я бежала за вагоном.

Я ехала домой с этой шапкой в руках; сидя в бричке, крепко прижимала ее к груди.

Она и сейчас висит на стене. Обыкновенная солдатская серая ушанка со звездочкой на лбу. Иногда возьму в руки, уткнусь лицом и слышу запах сына.

— Скажи, земля родная, когда, в какие времена так страдала, так мучилась мать, чтобы только один раз, только мельком увидеть своего сына?

— Не знаю, Толгонай. Такой войны, как в твое время, мир не знал.

— Так пусть я буду последней матерью, которая так ждала сына. Не приведи бог никому обнимать железные рельсы и биться головой о шпалы.

— Когда ты возвращалась домой, еще издали можно было догадаться, что ты не встретилась с сыном. Ты была желтая, с запавшими, измученными глазами, как после долгой болезни.

— Уж лучше бы я действительно пролежала месяц в горячке.

— Бедная моя Толгонай. В тот год седина побила твою голову. А какие были прежде тяжелые и густые твои косы… Молчаливой ты стала тогда, суровой. Молча приходила сюда и уходила, стиснув зубы. Но мне-то понятно было, по глазам видела — с каждым разом трудней и трудней становилось тебе.

— Да, мать земля, поневоле станешь такой. Если бы только я одна была — ведь не осталось ни одной семьи, ни одного человека, не схваченного за горло войной. И когда приходили черные бумаги — похоронные — и в аиле в один день сразу в двух-трех домах поднимались плач и проклятья, вот тогда закипала кровь и месть темнила глаза, сжигала сердце. Я горжусь, что именно в те дни я была бригадиром, хлебала свое и чужое горе, делила с народом все невзгоды, голод и холод. Потому и выстояла я, за других выстояла, а иначе упала бы я и война растоптала бы меня в пыль. Поняла я тогда, что на войну только одна управа — биться, бороться, побеждать. Иначе смерть! Вот потому-то, поле мое родимое, я появлялась здесь всегда на коне и не тревожила тебя, молча здоровалась и молча поворачивала назад.

Настал день, когда от Касыма пришло письмо. Я вскочила на коня и пошла галопом, не разбирая пути, через арыки, через сугробы, с письмом в руке. Алиман и Джайнак разбрасывали здесь кучи навоза, и я закричала им на скаку:

— Суйунчу, суйунчу — радость!

Как же было не порадовать их! Ведь от Касыма два месяца подряд не было ни строчки, не знали мы, что с ним. А в письме он писал, что два раза стоял в обороне под Москвой и оба раза вышел живым. Писал, что немцы остановились, что сломали им зубы, и о том, что полк ихний отвели на передышку.

А Алиман как обрадовалась! Спрыгнула с брички — и наперегонки с Джайнаком, обогнала его.

— Мама, масла в твои уста! — Схватила письмо дрожащими руками, зашлась от счастья, читать не может. Только твердит одно: — Жив! Жив-здоров!

Тут подбежали женщины, обступили ее.

— А ну, прочти, Алиман, что пишет муж? Может, о наших что знает?

Память и прощание

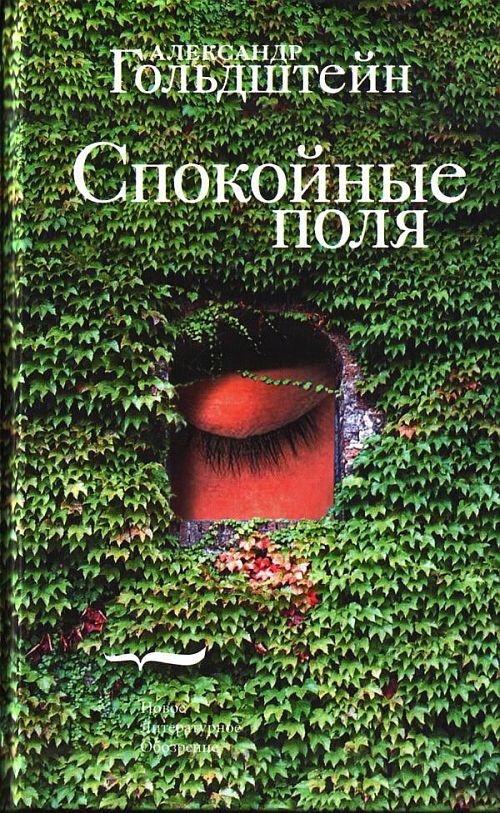

Александр Гольдштейн . Спокойные поля. — М.: Новое литературное обозрение, 2006.

“Яффа сияла что меч басурманский, вращаемый в ста загоревшихся изнутри зеркалах, штормило, волнорез бился насмерть, а твердь низвергалась послойно, гравюрно, пластами, кишевшими иглистой тьмою и вспышками”. Книга предметов, книга памяти, книга прощания. Написанная смертельно больным человеком, завершенная за несколько дней до смерти.

Сюжета нет, в пределах абзаца текст может переместиться от разговора в междугородном автобусе до прозы Петрония. Гольдштейн может так описать встреченного вновь старого знакомого, что он покажется выходцем из Аида. Но герои Гольдштейна — то, что в его памяти, это роман памяти, и провалов в нем нет — ход мысли непрям. Смены места мгновенны. Российский провинциальный город, Хайфа, Мадрид. Но память быстра.

Эпизоды, недосказанность. Свобода домысливания. “В борьбе с забвением предпочтительней иной раз сотрудничество — смешавшись, лакуны и реставрация создают некое третье, самое плодоносное, реально-бредовое состояние”. Подвижность событий — как в “Магнитных полях” сюрреалистов (может быть, заглавие книги отсылает и к ним). Но это сознательная память. Способная остановиться и уйти в подробность. С детства, с болезней, лечимых энциклопедиями, их иллюстрациями: “линнеевский серпентарий”, “жучиный расцвет”. А дальше — “резкий девичий выкрик, резь в животе после съеденного на шампурах мяса, хриплый бег из кустов от погони по гравию, загнанный отпечаток на “Правде Азова””. Две страницы на одноклассницу, молчащую у доски. Гольдштейн не торопится. Ведь даже в книгу входят не только содержание, но и голос, и обстановка чтения. “Подражание Христу” надо читать вслух, “непременно латынью, порочно и приторно, выбривая тонзурку”.

Память стремится потрогать предмет. Почувствовать его. “Ощутивши вдруг жгучую надобность дотянуться до плотного, сочного, гладкого, немного шероховатого кактуса, горчащего, как суповая ящерица в котелке дальневосточного романа”. Старые растрепанные кварталы интереснее современных стерильных коробок именно богатством предметности. “Облупленные с оттоманских годов норы в наем голытьбе, в масть лавчонки хламья, тянет мадагаскарской рыбешкой, если не алеутской ворванью, хлещет из шланга, хлещет прорванный шланг, разбухшие в лужах картонные ящики, под бельевой просушкой останки велосипеда…” Динамика прозы Гольдштейна возвращает в современную литературу традицию и ритм Андрея Белого, и посмертное присуждение за “Спокойные поля” премии А. Белого вполне оправданно. Гольдштейн сам не знает, где остановится его фраза, так как смыслы ветвятся. Но ведь от писателя действительно остаются слог и настроение, а не события сюжетов.

Зачарованность миром. Вокзальные сумасшедшие, бомжи — все достойно взгляда, так как это — мир. “Лопочут, кудахчут в вертящемся круглом пару кривобедрые азиатки на узлах и тюках, левей стирки с отжимом сезам швейников о дверном колокольце, иглы, ножницы, выкройка маслом по жести, от них вбок скит приблуд, лезут, не боясь мокроты, на балкон, скребутся под мышками, ежатся спозарань невпросып…” Так вспоминают мир, прощаясь. И в то же время чувствуется, что книга написана человеком, который не слишком боялся смерти, — потому что многое видел, многое пережил, много успел. Так умирать не очень обидно. Гольдштейн (или Григорий Сковорода? Но Сковорода в памяти Гольдштейна, то есть тоже Гольдштейн, тут уже не отличить) говорит о течении вод, омывающих, не размывая, о единстве движения и покоя, кладбища и реки. А с другой стороны, смерть есть смерть — что зэка в лагере, что богачки Марии Башкирцевой в Париже.

Постоянно присутствующая в книге тень — Варлам Шаламов. Он важен для Гольдштейна своей предельной честностью, отказом от иллюзий. По Шаламову, нет никакого смысла в страдании — что в лагере, что от болезни. “В тартарары летит классическая русская обожествляющая урон литература”, “под вопросом иерархия христианской культуры с основой основ, искупительной жертвой Спасителя”. И Гольдштейн утешения не искал. Но при всем восхищении, Шаламов для него чужой. “Эта честность лютующих глаз. А ты любишь тканое, сканое. Любишь в бусах, цветах, цветных нитях по шелку, с грифоновыми крыльями и коленцами, не забудь чешую, черепахову скорлупу, паутинчаты иглы, чтоб синтаксис, медленный, будто зависшая летом оса…” Мир и текст Шаламова слишком одномерны. “Подчиняя себе матерьял, слово избавляет(ся) от надежды и страха, чтобы дать выход освобождающему удовольствию, предвестию чистоты — удовольствию превращения тяжести в танец, косного в свет”. У Шаламова этого нет, только “…злобнейшая тяжесть непобежденного вещества, оставленного губить как оно есть”. А в мире — не только отчаянье, но и карнавал в Венеции. Так и литература, и человек учатся существовать на фоне Колымы или Освенцима. Хотя Гольдштейн понимает и неоднозначность любого праздника. В нем — и остолбенение, страх. “Прихода Пана ждут, изнывая и домогаясь. Так ждет шипастых поцелуев мучителя влюбленная жертва”. А любая жизнь — в большой степени компромисс, может быть, отсюда интерес Гольдштейна к таким существовавшим в паутине компромиссов и вынужденных умолчаний фигурам, как Брехт, Трифонов, Ю. Нагибин.

“Но мы предмет не описываем, мы пишем, чтобы помочь ему состояться, что означает состояться против нашей воли и желания, потому что нынче нет вещей, которые произошли так, как нам бы того хотелось, и развились в согласии с нашим пониманием должного, тоже меняющимся день ото дня. Главное в том, что мы не вольны не оказывать предмету поэтическую, то есть действенную, помощь по существу и, стало быть, вынуждены — принуждены к этому некоторой загадочной властью, ускользающей от расстава каких бы то ни было слов, — ускорять свой распад”. Видимо, Гольдштейну было трудно согласиться со свободой вещей и событий (они не в такой нашей власти, как слова), но и невозможно от вещей и событий отключиться — потому что слова приходят, в конечном итоге, оттуда.

Гольдштейн остается повествовательным в пределах фразы (и очень часто — абзаца, страницы), так что от “порождения узнаваемых описаний”, как полагает автор предисловия С. Львовский, он все же ушел не так далеко. Личная история — риск соскальзывания в отсутствие отбора, думал ли Гольдштейн вообще об этой опасности? Существование вмешивается, лишая речь концентрации, всовывая в нее какого-нибудь местного вождя, “басилевса, усатого толстяка-сибарита в тужурке”.

И Гольдштейн болен множеством старых интеллигентских болезней. Готовностью очароваться утопией — хоть полинезийцев, ушедших в обряд обмена раковинами, хоть сословного общества. “Княжество, рыцарство, аристократское продолжение старых династических правил” — Гольдштейну кажется, что там художник не был столь отставлен от щедрости меценатов, и меценаты не были столь тупы, он не спрашивает себя, где будет его место там, где каждый знает свое место. Любовью к трущобам (“магические пространства, не разрешавшие городу набрать ритм буржуазности, респектабельности”), маргиналам — будто они менее предсказуемы в пределах своих собственных штампов, чем буржуа. Замкнутостью в словесном, в риторике — и отсюда, может быть, чрезмерным почтением к всякому действию, стреляющим друг в друга рэперам, даже террористам. Разрушение небоскребов WTC — “художественное действие неотмирной мощи пало на аккуратные головы, убаюканные идеей вселенской негоции”. Автор послесловия И. Гольдштейн вспоминает, что “хомейнистской революцией он восхищался примерно так же, как и какой-нибудь патетической, с харакири в пике, биографией… Он искал и преследовал все, что кипятилось на высоких градусах”. Гольдштейн по-прежнему думал, что искусство — на одном полюсе, вместе с верой, а на другом — “доказательность, порядок символических опосредований, технологии, римское право”. Но искусство только и возможно сейчас на базе всего этого, а вместе с верой — лишь повторение прошлого, то есть не искусство вообще.

За порой преувеличенным пафосом чувствуется, однако, что патетика прячет за собой смущение, бережность, любовь. “Нельзя давать вещам залеживаться в шкафах, застаиваться на полках. Покоясь, вещи наливаются тяжестью”. Стиль Гольдштейна, дающий свободу связей, свободу движения читающего, более способен привести вещи и мысли в движение, чем однолинейное (и тем более идеологизированное) повествование. Победа искусства — воображаемая? Где-то да, а где-то все-таки реальная.

Рекомендации:

эту книгу рекомендовали 0 пользователей.

Прежде чем рекомендовать книгу, хорошо подумайте. Рекомендация - это высшая оценка, которую вы можете выставить книге. 10 по 5-балльной шкале.

Лингвистический анализ текста:

Приблизительно страниц: 332 страниц - немного выше среднего (233)

Средняя длина предложения: 154.51 знаков - очень много (82)

Активный словарный запас: очень высокий 2023.67 уникальных слова на 3000 слов текста

Доля диалогов в тексте: 3.44% - очень мало (26%)

Подробный анализ текста >>

Ключевые слова: Александр Гольдштейн, Эрик Ганс, насилие и жертва в литературе, виктимная парадигма, генеративная антропология, русская литература в Израиле

Key words: Alexander Goldstein, Eric Gans, violence and victim in literature, the victim paradigm, generative anthropology, Russian literature in Israel

УДК/UDC: 82+82-31+172

Abstract: This article examines Alexander Goldstein’s novel Quiet Fields in light of Eric Gans’s anthropological theory of violence and sacrifice, as well as in the context of contemporary Israeli-Russian literature. As the article’s analysis shows, Goldstein’s writing reflects a tendency to overcome the victim paradigm characterizing contemporary cultural thought.

Roman Katsman. “Freakish Sacrifices”: The Problem of Victimhood in Alexander Goldstein’s Novel Quiet Fields

Библиография / References

[Агамбен 2012] — Агамбен Д. Homo Sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель / Пер. с ит. О. Дубицкой. М.: Европа, 2012.

(Agamben G. Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone. Homo Sacer III. Moscow, 2012. — In Russ.)

[Гольдштейн 1996] — Гольдштейн А. Литература существования // Зеркало. 1996. № 1-2.

(Gol’dshteyn A. Literatura sushchestvovaniya // Zerkalo. 1996. № 1-2.)

[Гольдштейн 2001] — Гольдштейн А. Аспекты духовного брака. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

(Gol’dshteyn A. Aspekty dukhovnogo braka. Moscow, 2001.)

[Гольдштейн 2006] — Гольдштейн А. Спокойные поля. М.: Новое литературное обозрение, 2006.

(Gol’dshteyn A. Spokoynye polya. Moscow, 2006.)

[Гольдштейн 2009] — Гольдштейн А. Памяти пафоса. М.: Новое литературное обозрение, 2009.

(Gol’dshteyn A. Pamyati pafosa. Moscow, 2009.)

[Гольдштейн 2011] — Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом. Опыт поминальной риторики. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

(Gol’dshteyn A. Rasstavanie s Nartsissom. Opyt pominal’noy ritoriki. Moscow, 2011.)

[Делёз 1998] — Делёз Ж. Различие и повторение / Пер. с фр. Н.Б. Маньковской и Э.П. Юровской. СПб.: Петрополис, 1998.

(Deleuze G. Différence et répétition. Saint Petersburg, 1998. — In Russ.)

[Делёз 2002] — Делёз Ж. Критика и клиника / Пер. с фр. О.Е. Волчек и С.Л. Фокина. СПб.: Machina, 2002.

(Deleuze G. Critique et clinique. Saint Petersburg, 2002. — In Russ.)

[Жирар 2000] — Жирар Р. Насилие и священное / Пер. с фр. Г. Дашевского. М.: Новое литературное обозрение, 2000.

(Girard R. La Violence et le Sacré. Moscow, 2002. — In Russ.)

[Каган 2004] — Каган М. Недоуменные мотивы в творчестве Пушкина // Каган М. О ходе истории / Сост. В. Махлин. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 593—628.

(Kagan M. Nedoumennye motivy v tvorchestve Pushkina // Kagan M. O khode istorii / Ed. by V. Makhlin. Moscow, 2004. P. 593—628.)

[Крицлер 2011] — Крицлер Э. Еврейские пираты Карибского моря / Пер. с англ. М. Бородкина. М.: Текст, 2011.

(Kritzler E. Jewish Pirates of the Caribbean. Moscow, 2011. — In Russ.)

[Лосев 1991] — Лосев А. Диалектика мифа // Лосев А. Философия. Мифология. Культура. М.: Издательство политической литературы, 1991. С. 21—186.

(Losev A. Dialektika mifa // Losev A. Filosofiya. Mifologiya. Kul’tura. Moscow, 1991. P. 21—186.)

[Померанц 1989] — Померанц Г. Открытость бездне. Этюды о Достоевском. Нью Йорк: Либерти, 1989.

(Pomerants G. Otkrytost’ bezdne. Etyudy o Dostoevskom. New York, 1989.)

[Тульчинский, Уваров 2000] — Тульчинский Г., Уваров М. Перспективы метафизики: классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков. СПб.: Алетейя, 2000.

(Tul’chinskiy G., Uvarov M. Perspektivy metafiziki: klassicheskaya i neklassicheskaya metafizika na rubezhe vekov. Saint Petersburg, 2000.)

[Эпштейн 2006] — Эпштейн М. Слово и молчание. Метафизика русской литературы. М.: Высшая школа, 2006.

(Epshteyn M. Slovo i molchanie. Metafizika russkoy literatury. Moscow, 2006.)

[Gans 1981] — Gans E. The Origin of Language: A Formal Theory of Representation. Los Angeles: University of California Press, 1981.

[Gans 1993] — Gans E. Originary Thinking: Elements of Generative Anthropology. Stanford, CA: Stanford University Press, 1993.

[Gans 2007] — Gans E. The Scenic Imagination: Originary Thinking from Hobbes to the Present Day. Stanford, CA: Stanford University Press, 2007.

[Gans 2011] — Gans E. A New Way of Thinking: Generative Anthropology in Religion, Philosophy, Art. Aurora: The Davies Group, 2011.

[Katsman 2016] — Katsman R. Nostalgia for a Foreign Land: Studies in Russian-Language Literature in Israel. Series: Jews of Russia and Eastern Europe and Their Legacy. Brighton, MA: Academic Studies Press, 2016.

[1] Статья 1997 года. См. также беседу Гольдштейна с Ильей Кабаковым от 20 мая 1997 года: [Гольдштейн 2009: 351].

Читайте также: