Основоположник русской школы физиологии растений

Обновлено: 28.06.2024

Посмотреть значние слова "тимирязев" в словаре.

Альтернативные варианты определений к слову "тимирязев", всего найдено — 9 вариантов:

Только что искали: л е т о д сейчас кероулпе 1 секунда назад ш т о р а 1 секунда назад здерспи 1 секунда назад черкау 2 секунды назад с т е й к о 2 секунды назад н к л т е а р 2 секунды назад машинка 2 секунды назад нлкеав 2 секунды назад м а с л и н а 2 секунды назад учением 2 секунды назад пострись 2 секунды назад гальтне 2 секунды назад призрак 2 секунды назад уполномоченный представитель 2 секунды назад

Домашняя страница Читателям Рекомендуем ОСНОВОПОЛОЖНИК РУССКОЙ ШКОЛЫ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ (К 175-летию К.Д. Тимирязева)

ОСНОВОПОЛОЖНИК РУССКОЙ ШКОЛЫ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ (К 175-летию К.Д. Тимирязева)

В историю мировой науки К.А. Тимирязев вошёл как один из основоположников теории фотосинтеза. Он написал также несколько работ по проблемам засухоустойчивости и питания растений, занимался вопросами экологии растений. Много времени учёный уделял экспериментам, например, он первым ввёл в России опыты с растениями в теплицах с искусственным освещением. Являлся горячим сторонником дарвинизма, пропагандировал теорию эволюции, был лично знаком с создателем теории естественного отбора. Изучив опыты Менделя, учёный поддержал зарождающуюся генетику как перспективное направление в науке.

Имя Тимирязева было широко известно в мировом научном сообществе.. Его заслуги были отмечены избранием русского учёного членом Лондонского королевского общества, почётным доктором университетов Кембриджа, Глазго, Женевы, членом Эдинбургского и Манчестерского ботанических обществ.

В нашей библиотеке есть и труды знаменитого русского учёного, и литература о нём. Они представлены в подготовленном нами библиографическом списке.

Труды А.К. Тимирязева

2. Жизнь растения : 10 общедоступных лекций / К.А. Тимирязев.- Москва : Изд-во АН СССР, 1962.- 290 с.

3. Краткий очерк теории Дарвина / К.А. Тимирязев.- Москва : Сельхозгид, 1941.- 144 с.

4. Чарлз Дарвин и его учение / К.А. Тимирязев.- Москва : Сельхозгид, 1937.- 328 с.

Литература о К.А. Тимирязеве

2. Артёмов, В.В. Климент Аркадьевич Тимирязев // Артёмов, В.В. Русские учёные и изобретатели / В.В. Артёмов.- Москва : Росмэн, 2003.- С. 290-296.

3. Богданов, А.А. Памяти К.А. Тимирязева // Богданов, А.А. Вопросы социализма. Работы разных лет / А.А. Богданов.- Москва : Политиздат, 1990.- С. 461-463.

4. Голованов, Я. Климент Тимирязев // Голованов, Я. Этюды об учёных / Ярослав Голованов.- Москва : Молодая гвардия, 1999.- С. 275-285.

5. Иванов, Л.А. Климент Аркадьевич Тимирязев / Л.А. Иванов, Г.В. Платонов // Люди русской науки. [Кн. 3]. Биология, медицина, сельскохозяйственные науки / под ред И.В. Кузнецова.- Москва : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1963.- С. 173-191.

7. Компанеец, М. Тимирязев Климент Аркадьевич // Компанеец, М. Учёные агрономы России. Из истории агрономической науки. Кн. 2 / М. Компанеец.- Москва : Колос, 1976.- С. 4-35.

8. Ландау-Тылкина, С.П. К.А. Тимирязев / С.П. Ландау-Тылкина.- Москва : Просвещение, 1985.- 128 с.

9. Лишевский, В.П. Вечный спутник // Лишевский, В.П. Охотники за истиной / В.П. Лишевский.- Москва : Наука, 1990.- С. 180-193.

10. Ложечко, А.Б. Климент Тимирязев / А.Б. Ложечко.- Москва : Политиздат, 1964.- 72 с.

11. Милютин, А.О. Важный вклад в понимание природы фотосинтеза // Милютин, А.О. 7 научных прорывов России и ещё 42 открытия, о которых нужно знать / А.О. Милютин, С.В. Болушевский.- Москва : Эксмо, 2011.- С. 234-237.

12. Могилевский, Б.Л. Жизнь Тимирязева : повесть о великом учёном и гражданине / Б.Л. Могилевский.- Москва : Детгиз, 1956.- 255 с.

13. Новиков, С.А. Климент Аркадьевич Тимирязев.- Изд. 2-е, доп.- Москва : Учпедгиз, 1959.- 120 с.

14. Осликовская, Е. Просветить народные массы, наделить их силой науки. // Наука и жизнь.- 1983.- № 8.- С. 62-65.

15. Разгон, Л.Э. Зримое знание : о книгах К.А. Тимирязева и А.Е. Ферсмана / Л.Э. Разгон.- Москва : Книга, 1983.- 253 с.

17. Резник, С. Неистовый Климент // Резник, С. Раскрывшаяся тайна бытия / С. Резник.- Москва : Знание, 1976.- С. 97-102.

18. Самин, Д.К. Фотосинтез // Самин, Д.К. Сто великих научных открытий / Д.К. Самин.- Москва : Вече, 2002.- С. 371-373.

19. Сафонов, В. Климент Аркадьевич Тимирязев // Великие русские люди / сост. В. Володин.- Москва : Молодая гвардия, 1984.- С. 242-269.

20. Сухов, А.Д. К.А. Тимирязев // Сухов, А.Д. Атеизм передовых русских мыслителей / А.Д. Сухов.- Москва : Мысль, 1980.- С. 176-178.

21. Чайлахян, К.А. К.А. Тимирязев — учёный, борец, мыслитель / К.А. Чайлахян.- Москва : Знание, 1960.- 32 с.

22. Черненко, Г. Депутат Балтики родом из Альбиона : [родословная К.А. Тимирязева] // Чудеса и приключения.- 2007.- № 6.- С. 52-53.

23. Чесноков, В.С. Климент Аркадьевич Тимирязев // Биология в школе.- 2004.- № 1.- С. 22-25.

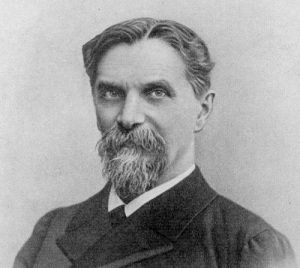

Климе́нт Арка́дьевич Тимиря́зев (22 мая (3 июня) 1843, Петербург — 28 апреля 1920, Москва) — русский естествоиспытатель, физиолог, физик, приборостроитель, историк науки, писатель, переводчик, публицист, профессор Московского университета, основоположник русской и британской научных школ физиологов растений. Член-корреспондент РАН (1917; член-корреспондент Петербургской АН с 1890). Член Королевского общества (британский аналог Академии наук в других странах) c 1911. Почётный доктор Кембриджа, университетов Женевы и Глазго. Член-корреспондент Эдинбургского и Манчестерского ботанических обществ. Член Вольного экономического общества. Член Московского физического общества (им. П. Н. Лебедева). Был организатором съездов русских естествоиспытателей и врачей, председателем IX cъезда, председателем ботанического отделения Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. Член Русского физико-химического общества, Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, Московского общества испытателей природы, Русского фотографического общества. Депутат Моссовета (1920).

Содержание

Биография

Научная работа

Отрицание антидарвинизма, в том числе, многих сторонников генетики Менделя и Вейсмана

Популяризация естествознания

Публикации

Климент Аркадьевич Тимирязев

Климент Аркадьевич Тимирязев родился (22 мая) 3 июня 1843 года в Петербурге, в дворянской семье. Первоначальное образование он получил дома. В 1866 году закончил с отличием естественный факультет Санкт-Петербургского университета.

В 1868 году Тимирязев для подготовки к профессорскому званию был командирован за границу, где работал в лабораториях крупных физиков, химиков, физиологов, ботаников. Наибольшее значение для Климента имела его работа у Буссенго, которого он считал своим учителем.

Тимирязев стал одним из основоположников русской школы физиологии растений, изучив процесс фотосинтеза, для чего им были разработаны специальные методики и аппаратура. В физиологии растений, наряду с агрохимией, ученый видел основу рационального земледелия. Он первый ввел в России опыты с культурой растений в искусственных почвах. Первая теплица для этой цели была устроена им в Петровской академии еще в начале 1870-х годов.

Тимирязев был членом Лондонского королевского общества, почетным доктором университетов в Глазго, Кембридже и Женеве, членом-корреспондентом РАН и Эдинбургского ботанического общества, а также почётным членом многих иностранных и отечественных университетов и научных обществ. Он автор многочисленных статей, книг, биографических очерков.

Скончался великий ученый Климент Аркадьевич Тимирязев 28 апреля 1920 года в Москве, был похоронен на Ваганьковском кладбище.

Очень увлекательна история развития физиологии растений как отдельной ветви ботаники. Возникла она в конце XVIII — начале XIX столетия, когда появился фактический материал о процессах жизнедеятельности растений. Английский естествоиспытатель Д. Пристли (1733— 1804), голландский врач Я. Ингенгауз (1730швейцарские ботаники Ж. Сенебье (1742-1809) и Н.Т. Соссюр (1767-1845), французский ученый Ж.Б. Буссенго (1802-1887) тщательно продуманными опытами открыли фотосинтез у растений, процесс дыхания, показали зависимость фотосинтеза от света, связь между поглощением углекислоты и выделением кислорода у растений.

Первым русским ученым, посвятившим себя физиологии растений, создавшим крупную научную школу, первый отечественный учебник (1885) и монографию по физиологии растений, следует по праву считать академика А.С. Фаминцина (1835— 1918). Ему принадлежат открытие фотосинтеза на искусственном свету, работы по росту и развитию, превращению веществ, симбиотическим взаимоотношениям между водорослями и грибами, сравнительной и эволюционной физиологии растений.

(1883) не только служила многим поколениям физиологов настольной книгой, но и выдвинула ряд проблем, над которыми трудились не один десяток лет русские и иностранные ученые. С именем этого замечательного ученого связана и организация первой в нашей стране лаборатории по физиологии растений при Академии наук, родоначальнице современного Института физиологии растений РАН. Среди представителей его научной школы видим Д.И. Ивановского — основоположника вирусологии, С.Н. Виноградского — первооткрывателя хемосинтеза, М.С. Цвета — автора хроматографического метода, О.В. Баранецкого — крупного специалиста в области водного режима растений, И.П. Бородина — специалиста по экологии дыхания растений, А.А. Рихтера — автора теории хроматической адаптации водорослей и других видных ученых. Они внесли значительный вклад в экспериментальную ботанику и выдвинули отечественную физиологию растений на одно из первых мест в мире.

С 1872 г. в Московском университете стал работать крупный физиолог растений, блестящий экспериментатор, историк науки и ее талантливый по-пуляризатор К.А.

В настоящее время в странах СНГ и за рубежом трудится большая армия физиологов растений в научных учреждениях и в вузах, особенно в университетах.

Только в нашей стране создано несколько специализированных институтов, в том числе ведущий из них — Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН в Москве.

За последние годы специалисты в области молекулярной биологии добились серьезных успехов в изучении глубинных сторон жизненных явлений. Эпохальным открытием явилась расшифровка строения и функций нуклеиновых кислот, этих материальных носителей наследственности, на чем базируется современная генетическая инженерия, биотехнология, генетика и селекция организмов.

Читайте также: