Живое сообщение некой зоны

Обновлено: 28.06.2024

Дай краткую характеристику лесных зон по плану 1. Особенности природы (условия неживой природы, живые существа, взаимосвязи в природе). 2. Использование природы данной зоны человеком. 3. Экологические проблемы и охрана природы.

Дам небольшие ответы по плану.

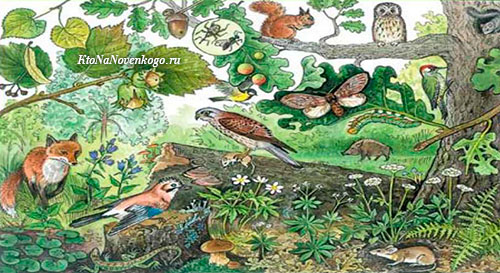

1. Главная жизненная форма лесных зон - это, безусловно, деревья. В лесах можно увидеть: опушку леса (больше размещено кустарников, лиан, а также опеределенных животных и растений, которые встречаются именно на опушке), валежник (упавшие, поникшие деревья). Животный мир в лесных зонах разнообразен и зависит от типа леса. В лесах можно встретить таких как: бурундук, бурый медведь, зубр, лиса, заяц и многие другие. Также огромное разнообразие птиц в лесах: дятлы, кедровка, сойка и другие. Разнообразие растений, также грибы, ягоды и так далее.

2. Лесные зоны используются человеком для добычи угля, нефти, бурого угля, сланца и многого другого.

3. Охрана лесов - повышение продуктивности их. Защита лесов от пожаров и разных вредителей.

1.Лесная зона находится севернее лесостепей. Это самая большая природная зона.

3. Основные экологические проблема Зоны лесов это : вырубка лесов и броконьервство

Природное сообщество это единение представителей флоры и фауны, которые адаптировались к условиям определённой местности. Наука, изучающая взаимодействия живой и неживой природы, называет такие сообщества экосистемами или биогеоценозом. Они наполнены бактериями, грибами, различными растениями и животными, которые способны обеспечить круговорот веществ и выделение потока энергии.

Что такое природное сообщество

Существующие на земле многочисленные естественные сообщества основаны на различных природных процессах и на нахождении растений и животных на одной территории в течение длительного периода времени.

Биогеоценозы характеризуются:

особыми природными условиями – температурой воздуха, количеством воды, света и т. д.;

особым растительным и животным миром (флорой и фауной), представители которого могут быть производителями, потребителями или разрушителями;

Природные сообщества взаимодействуют между собой, образуя экосистемы, которые в свою очередь являются частью биосферы, живой оболочки Земли.

Виды природных сообществ и их признаки

Природные сообщества подразделены по площади на:

крупные, такие как океан, материк, тайга;

средне- и мелкомасштабные – луга, реки, озёра, пруды.

естественными, то есть саморегулирующимися экосистемами, такими как луг, болото, море;

искусственными, жизнедеятельность которых регулируется с помощью человека, такими как огород, аквариум или парк.

Все представители биогеоценоза выполняют определённые роли в пищевой цепочке и влияют на жизнедеятельность друг друга.

Примеры взаимодействий в других естественных природных сообществах, имеющих свои особенности:

в поле или на лугах, где цветение разнотравья привлекает множество насекомых – опылителей, где почва становится плодороднее от наличия микроорганизмов в ней, где животный мир менее разнообразен;

в степи, характеризующейся малым количеством деревьев, равнинной поверхностью с невысоким травяным покрытием, ночным образом жизни животных и особыми климатическими условиями и пр.

Взаимодействие в искусственных природных сообществах осложнено тем, что его нужно создавать, поддерживать и контролировать человеком.

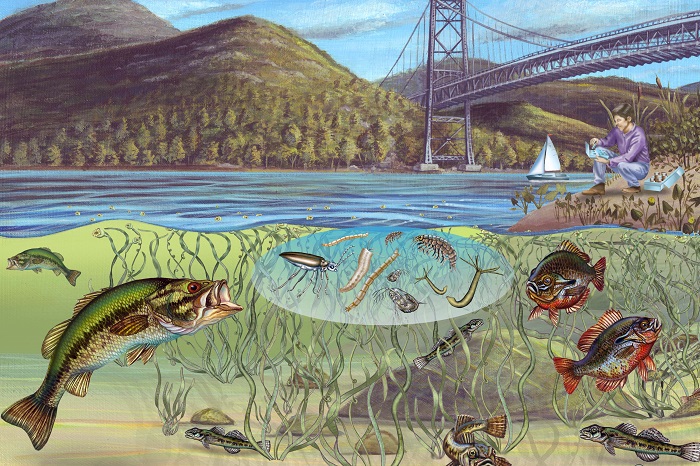

Рассмотрим, насколько неустойчивы взаимодействия в искусственно созданном человеком биогеоценозе - водоёме.

При определении состава водного сооружения необходимо помнить о наличии в нём грибов, бактерий, фитопланктона, зоопланктона, птиц и рыб. Должны быть созданы условия, необходимые для их жизнедеятельности, состоящие из наличия:

высокой плотности жидкости;

слабого насыщения кислородом;

незначительного колебания температур.

Создание перечисленных условий – трудная задача, требующая специфических знаний и умений. Так же проблемно поддерживать эти условия и контролировать их.

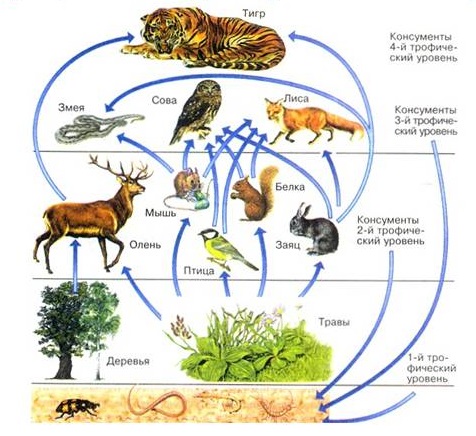

Пищевые связи и роли в сообществах

Для природных сообществ характерна совокупность живых организмов с условиями окружающей среды, которая тесно связана цепью питания.

Она в свою очередь состоит из различных организмов, являющихся в большинстве едой для других представителей сообщества:

растений, основному звену пищевой цепи;

первичных консументов: насекомых, моллюсков, травоядных животных;

вторичных консументов: паразитов и плотоядных - хищников.

Важными представителями пищевой цепочки являются редуценты - так называют организмы, питание которых состоит из животных и растительных остатков. Эта группа состоит из грибов и бактерий.

Структура природного сообщества

Структура сообщества заключается в движении различных веществ от одного организма к другому и их возврата в окружающую среду.

Солнечной энергией и неорганическими веществами питаются автотрофы, являющиеся основой природных сообществ, занимающихся синтезированием органики. Созданные автотрофами органические вещества потребляют гетеротрофы, которые представлены бактериями, грибами и животными.

Основой природного сообщества является возникновение устойчивого круговорота веществ, которые поглощаются из окружающей среды и в неё же возвращаются, что является результатом жизнедеятельности всех членов экосистемы.

При благоприятных экологических условиях местности увеличивается и видовой состав сообщества.

Влияние человека на природные сообщества

Являясь единой живой системой, биогеоценоз может быть разрушен или потерпеть изменения даже из-за изменения одного его компонента.

Рассказы о появлении различных изменений или исчезновений некоторых видов представителей фауны или флоры являются тревожным сигналом, оповещающим о нарушении внутренних процессов сообщества.

Так, разрастание тростника по берегам озера может превратить его в болото. А причиной этого может быть исчезновение вида рыб, которые питаются растениями.

Чаще эти изменения связаны с деятельностью человека:

при вырубке леса происходит опустынивание земель;

при строительстве дамб – заболачивание территории;

распахивание земель и применение химикатов в земледелии – к исчезновению многих видов животных и растений;

загрязнение воздуха, проведение автомобильных и железнодорожных магистралей приводят к разрушению природных сообществ.

Примеров можно приводить большое количество. Сохранение природных сообществ становится уже проблемой всего человечества, так как их видоизменение и даже исчезновение влияют на жизнедеятельность всей биосферы Земли. А это уже угроза жизни людей на нашей планете.

Что такое геопатогенные зоны? Геопатогенные зоны – области на земной поверхности, пребывание в которых вызывает патогенные изменения в живых организмах.

Существуют ли геопатогенные зоны? Конечно. Посмотрите на деревья, стоящие на улице с интенсивным движением транспорта. Можно увидеть некрозы на листьях, дефолиацию, усыхание и т.д. – все это признаки патогенного воздействия на дерево выбросов автотранспорта. Загазованная улица – геопатогенная зона?

Земная поверхность в полосе отчуждения высоковольтной ЛЭП (когда проходишь – волосы шевелятся от статического электричества) – явное патогенное воздействие (нормируется, кстати).

Свалка твердых бытовых отходов – чего там только нет. Конечно же здесь найдется два-три десятка химических веществ, вредно влияющих на здоровье. Да еще какие-нибудь патогенные микроорганизмы будут. Свалка ТБО – геопатогенная зона?

Полигон промышленных отходов – тоже токсичная среда, вредно влияющая и на растения, и на животных, и на человека (если ему вздумается здесь пожить). Это что геопатогенная зона?

Поскольку разломы в земной коре объект интересный, то естественно их изучали и изучают. Изменяют концентрации радона, метана, водорода, угарного газа и других газов в почвогрунтах по профилям, пересекающим разломы, находящиеся на глубине сотни-тысячи метров. В надразломных зонах часто фиксируют аномалии – повышается содержание некоторых газов. Если оценить эти аномалии по санитарно-гигиеническим критериям (ПДК), то еще не обнаружен такой разлом, над которым содержание какого-либо газа превышало его ПДК. Исключение – районы современного вулканизма, но это уже другая история.

Разными методами изменяют электрические поля, магнитные поля, гравитационные поля в надразломных зонах. И фиксируют аномалии – повышенные или пониженные относительно фона значения измеряемых геофизических полей. И опять – сопоставление с санитарно-гигиеническими критериями (например, для электромагнитного излучения) показывает, что нигде нет превышений предельно-допустимых значений. Напомню, на всякий случай, предельно-допустимые значения – это значения, ниже которых угрозы для здоровья человека нет.

Кстати, человек с рамкой (биолокатор) тоже дает реакцию в надразломной зоне, правда, статистически это не доказано. Рамка начинает крутиться когда, проходишь над трубопроводом, выходами грунтовых вод и т.д. Человек чувствует аномалию электрического поля и непроизвольно реагирует. Сам проводил такие опыты. Несколько раз вращение рамки совпало с местами разгрузки грунтовых вод в реку (естественно, что сначала делалась биолокационная съемка на берегу реки, а затем сейсмическим методом были выявлены зоны разуплотнения). Какая связь с геопатогенными зонами? Никакой. Биолокатор фиксирует аномалии, вероятно, электрического поля. И все. Наличие геофизической аномалии еще не значит, что она угрожает здоровью человека. Помните всегда о ПДК и ПДУ.

Несомненно, что человеческий глаз тоже своего рода чувствительный прибор, но никто не утверждает, что он может заменить телескоп или прибор ночного видения, тогда как приверженцы биолокации предлагают заменить огромный арсенал научной аппаратуры одним единственным прибором – человеческим организмом.

Недостатками биолокационного метода являются:

слабая воспроизводимость результатов наблюдений, результаты которые могут изменяться вместе с состоянием наблюдателя, несопоставимость результатов, полученных разными наблюдателями;

отсутствие каких-либо количественных оценок (как выяснить какая ГПЗ более опасна для человека, а какая менее? По количеству вращений рамки?).

И еще порция бреда рекламы (орфография сохранена):

Итак, какой реально существующий фактор ни возьми, его в геопатогенных воздействиях от разломов не обвинить. Если аномалии каких-либо известных науке геофизических и геохимических факторов в надразломных зонах и фиксируются, то находятся в рамках ПДК и ПДУ, т.е. здоровью людей не угрожают.

В данном случае геопатогенные зоны – это лохотрон. Страшилка для отъема денежных знаков в рамках закона. Всегда найдутся наивные люди, верящие в энергетические коконы, сглазы, оживление мертвецов и т.д. Тем самым геопатогенные зоны отправляются в область магии…

Ремарка: я ничего не имею против магии. Сам порой в нее верю: вот Гэндальф как шандарахнет по мосту… Но тогда надо рассматривать геопатогенез как результат действия неких магических сил, а геопатогенные зоны искать методами поисковой и разведочной магии.

Для тех кто – не в курсе. Диоксины: краткая справка.

Под общим названием диоксины скрываются полихлорированные диоксины и фураны (ПХДД и ПХДФ). Это суперэкотоксиканты, а угроза, которую они представляют для существования человечества, – медленно развивающаяся катастрофа. Опасность заражения биосферы диоксинами стоит в одном ряду с радиоактивным загрязнением как по своим масштабам, так и поражающему значению.

Диоксины представляют собой чужеродные живым организмам вещества (т.е. ксенобиотики), попадающие в окружающую среду с отходами ряда технологий, где используется хлор. Они никогда не были целевой продукцией и образовывались лишь в виде микропримесей, но сегодня, являясь одной из главных причин долговременного заражения биосферы, представляют несомненную и еще недостаточно оцененную опасность для окружающей среды и здоровья людей.

Опасность диоксинов обусловлена следующими их свойствами: высочайшей токсичностью даже в малых концентрациях (эти вещества действительно суперэкотоксиканты, являющиеся клеточными ядами, поражающими все живое); убиквитарностью (повсеместностью) их распространения в объектах окружающей среды (пищевые продукты, почва, воздух, вода); чрезвычайно высокой устойчивостью к разложению, способностью сохраняться в среде десятки лет и мигрировать в пищевые цепи, попадая в конце концов в организм человека, вызывая там целый ряд токсических эффектов, выражающихся в широком спектре серьезных заболеваний.

По земной поверхности они распространены крайне неравномерно.

В районах со сложными для проживания природными условиями (Крайний Север, тундра, пустыня, высокогорье, глубоководье и т.д.) жизнь представлена ограниченным числом видов.

В то же время экосистемы с благоприятной средой обитания (леса, луга, водоёмы и др.) отличаются богатым видовым разнообразием.

Природное сообщество — это .

Обитатели отдельно взятой территории образуют неповторимое природное сообщество с характерными признаками.

В борьбе за выживание члены сообщества приспосабливаются к меняющимся жизненным условиям, оказывая влияние как друг на друга, так и на окружающую среду. В ответ они сами подвергаются воздействию внешних факторов.

Под совокупностью живых организмов и их взаимодействия с абиотической средой в биологии понимается не только природное сообщество, но и такое явление, как биогеоценоз.

Фактически это идентичные понятия, рассматривающие, по сути, один и тот же вопрос с разных точек зрения.

На Земле присутствует бессчётное число природных сообществ. Об их многообразии можно судить по разным признакам, однако основным служит, как правило, состав растительности.

Объясняется это тем, что основной тип взаимосвязи в сообществе – пищевая цепочка, в которой растения играют первостепенную роль.

Жизненное пространство, занимаемое сообществом

Природные сообщества имеют разные размеры и конфигурации. К самым большим относятся континентальные, океанические и островные сообщества. На ступень ниже стоят сообщества тундры, тайги, пустыни. Далее идут леса, поля, степи, озёра и т.д.

Пределы биогеоценоза обычно устанавливаются по границам сообщества растений (фитоценоза). Эти границы не имеют чётких очертаний, так как растительные сообщества переходят одно в другое плавно и постепенно по мере изменения природных условий. Такие переходные зоны называют экотонами.

Сами сообщества с течением времени могут трансформироваться под воздействием различного рода факторов. То есть может произойти необратимая смена биогеоценозов в одном и том же географическом поясе.

Такое явление получило название сукцессия (термин ввёл в экологию американский ботаник Ф.Клементс в начале IXX столетия).

Характерный пример – зарастание озера. Со временем оно заиливается, мелеет, одни растения умирают, другие появляются. В итоге водоём превращается в болото. Но и болото может когда-нибудь зарасти (или быть осушенным человеком) и породить новую экосистему – лес или луг.

Молодые и зрелые сообщества

К зрелым относятся сообщества, сформировавшиеся в процессе естественного эволюционного развития. За сотни и тысячи лет они приобрели устойчивость к неблагоприятному воздействию внешних факторов (температура, влажность и т.д.) и сохраняют большое видовое разнообразие.

Различия между молодыми и зрелыми сообществами приводится в нижеследующей таблице.

| Зрелое сообщество (лес) | Молодое сообщество (пашня) |

|---|---|

| Находится в состоянии устойчивого равновесия | Состояние равновесия нестабильно |

| Большое видовое разнообразие | Бедное видовое разнообразие |

| Разнообразная трофическая структура | Скудная трофическая структура |

| Баланс между энергией, получаемой извне и используемой для поддержания жизни | Энергетический баланс постоянно меняется |

| Способность противостоять изменению внешних факторов и химическим загрязнениям | Способность производить большой объём биомассы |

| Энергия тратится на поддержания жизни организмов | Энергия используется человеком для получения урожая |

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Ох и посмеялся бы над этой теорией, высосанной из пальца, наш отечественный академик Мичурин. Уж он не теоретически, а физически разбил эту утопическую идею в пух и прах. Изменяя природные свойства плодовых деревьев вывел новые многочисленные сорта яблок. Вопреки всем скептикам. А сколько раз люди пересаживали растения с одного континента на континент, и они отлично приживались на новом месте. Вот вам в пример сообщество картошки из Южной Америки, растущее себе преспокойно в Подмосковных полях.

Читайте также: