Уральская языковая семья сообщение кратко

Обновлено: 25.06.2024

Лежащую к северу от степной и лесостепной полосы Евразии зоны лесов, лесотундры и тундры от Скандинавии на западе до Таймыра на востоке издревле населяют народы, говорящие на языках уральской (финно-угро-самодийской) языковой семьи. В Волго-Уральском регионе к этой группе принадлежат удмурты, марийцы и мордва. В более отдалённом родстве с уральскими языками находится язык (языки) юкагиров – малочисленного народа, живущего сегодня на севере Восточной Сибири, в бассейне р. Колыма.

Разделы этого портала о языках урало-юкагирской ["макро-уральской"] семьи:

Главы этой страницы:

- Уралистика (уральское языкознание)

- Порталы и сборники ссылок по уральским языкам

- Литература по уральскому языкознанию и компаративистике

Смотрите также сводки по типологии юкагиро-уральских языков Сергея Старостина, а также протоуральскую этимологическую базу на нашем дочернем сайте Лексиконы.

Уралистика (уральское языкознание)

История уральского языковедения

В лежащей к северу от степной и лесостепной полосы Евразии зоне темнохвойныхи смешаных лесов, лесотундры и тундры от Скандинавии, Восточной Прибалтики и бассейна Волги на западе до Таймыра, междуречья Оби и Енисея и горной тайги Саян на востоке в качестве древнейшего исторически населения выступают народы, говорящие наязыках уральской (финно-угро-самодийской) языковой семьи.

С середины XX века появляются работы, авторы которых демонстрировали особую близость уральских языков с юкагирским (или юкагирскими) [Collinder 1940; 1965; Angere1956; Tailleur 1962; 1963; Крейнович 1982]. Гипотеза о генетическом родстве этих языков нашла завершение в работах И.А.Николаевой [Николаева 1988а; 1988б; 1988в], и сегодня рассматривать происхождение уральских языков вне учёта генетического урало-юкагирского единства (более древнего, чем собственно уральское) уже невозможно. (Напольских В.В. Прародина народов уральской языковой семьи)

Место, состав и классификация уральских языков

Уральские языки фонетически больше схожи с дравидско-эламскими, камчатскими и этрусским (глухие геминаты, нет звонких). Об этом же говорят связи древних археологических культур Урала и юго-восточного Каспия. Система послелогов в существительных сближает с алтайскими, система приставок в глаголах - с индоевропейскими (или праиндоевропейский от прауральского это взял).

Юкагирский язык, занимая промежуточное звено между уральскими и алтайскими, когда-то был широко распространён в Восточной Сибири. Ряд уральских [несамодийские?] и юкагирский - агглютинативные номинативные языки.

Существует урало-сибирская гипотеза, согласно которой юкагиро-уральские языки состоят в тесном родстве с палеосибирскими языками (а потом уже с другими потомками праностратического языка).

Если окажется верным предположение, что к уральским языкам близки некоторые "палеоазиатские" (предположительно, нивхский и эскалеутские), то можно говорить о парауральской языковой праобщности, распад которой произошел где-то в V-III тыс. до Р.Х. или раньше. В результате возникла уральская (урало-юкагирская) семья, состоящая из следующих языковых ветвей:

-

Уральские языки:

- северная — ненецкий, нганасанский, энецкий языки;

- южная — селькупский, и вымершие камасинский, маторский, сойотский, тайгийский, карагасский, койбальский языки.

- пермская группа (представлена языком коми и удмуртским языком);

- марийская группа (состоит из западного и восточного марийских языков);

- мордовская группа (диалекты и наречия мордовского языка);

- финно-волжская группа (муромский, мерянский и мещерский языки);

- прибалтийско-финская группа (финский, карельский, эстонский и другие языки);

- саамская группа (диалекты и наречия саамского языка).

- северную (ненецкий, энецкий, нганасанский и юрацкий языки);

- южную (селькупский язык и языки саянских самоедов). Некоторые лингвисты полагают, что языки южной группы (по большей части вымершие) следует выделять в качестве самостоятельной ветви уральской языковой семьи. Однако они исчезли из-за массового перехода населения на русский, монгольский и тюркские языки.

- отсутствие грамматического рода;

- выражение отрицания посредством форм отрицательных глаголов (кроме эстонского и угорских языков);

- системы прошедшего времени, как правило, являются трёхчленными (простое прошедшее, перфект и плюсквамперфект).

- венгерский;

- обско-угорские (обских угров);

- языки ханты-манси.

- пермские (удмуртский язык);

- финно-волжские (финно-марийские);

- волго-финнские;

- марийский;

- мордовский.

-

языки:

-

(финско-пермские) языки [предуральские или западноуральские] языки [зауральские или восточноуральские]

Возможно, парауральским или "мостом" между уральскими и индоевропейскими языками был этрусский язык. Тогда концепция индо-уральской языковой общности дополнится еще тирренскими языками.

Доля совпадений по стословному списку Сводеша между финно-пермскими и угорскими языками колеблется в пределах 20-28%, между финно-угорскими и самодийскими – 11-19%, что соответствует второй половине VI – середине IV тыс. до н. э. для распада прауральского и второй половине IV – второй половине III тыс. до н. э. – для прафинно-угорского.

Процент совпадений между венгерским и обско-угорскими языками (27-34%) позволяет помещать распад праугорского в пределах второй половины III – середины II тыс. до н. э.

Процент совпадений между северно-самодийскими и другими самодийскими языками (51-60%) даёт возможность датировать распад прасамодийского периодом от II века до н. э. до III века н. э.

Исходя из изложенных соображений и учитывая также существующую в уралистике традицию, основанную на многих других аргументах, можно принять следующие даты праязыковых распадов: 1) уральский праязык распался в VI – в конце V тыс. до н. э., 2) финно-угорский – в середине III – на рубеже III / II тыс. до н. э., 3) угорский – в конце II – во второй половине I тыс. до н. э., 4) самодийский – около рубежа эр, 5) прибалтийско-финский – в первые века нашей эры, 6) пермский – в конце I – начале II тыс. н. э.

Финно-пермская и финно-волжская праязыковые общности существовали, таким образом, с рубежа III / II тыс. до н. э. до первой половины I тыс. до н. э.

Порталы и сборники ссылок по уральским языкам

Литература по уральским языкам и уралистике

Работы уралистов: Арсланова, Коллиндера, Матвеев, Напольских, Хелимского и других.

Смотрите также библиографию по уральской компаративистике (и прауральскому языку).

Труды о внешних контактах древних уральсих народов

Исследования по финно-угро-самодийской топонимии

На правах рекламы (см. условия): ◀ ◀ ◀ Место для размещения коммерческих ссылок (см. , пожалуйста, условия) ▶ ▶ ▶ -->

Ключевые слова для поиска сведений по уральским языкам и уралистике: На русском языке: уралистика, уральская языковая семья, финно-угро-самодийские языки, урало-юкагирская общность, парауральские; На английском языке: Uralic languages.

Содержание

Уральский язык-основа

Большинство уралистов предполагают, что уральский язык-основа был распространен в обширном и малонаселенном регионе, в целом приходящимся на окрестности Южного Урала [2] . Из современных уральских языков с достаточной степенью надёжности восстанавливаются всего около 150 общих корневых морфем, восходящих к языку-основе. Распад уральского языкового единства, по всей видимости, произошел не позже 6 тыс. лет назад [3] .

Распространение

Уральские языки распространены на большой территории, но современные области распространения уральских языков не образуют единого непрерывного пространства. Существует три финно-угорских государства — Финляндия, Венгрия и Эстония. Остальные финно-угорские и самодийские народы живут на территории России. Отдельные поселения финно-угорских народов есть в Сибири, на нижней Волге и на Кавказе. В прошлом территория распространения финно-угорских и самодийских народов была ещё более обширной, о чём свидетельствует топонимика и гидронимика.

Карелы жили на востоке до Северной Двины, в районе Северной Двины жили коми, отчётливо прослеживаются следы былого пребывания вепсов в бассейне реки Мезень. Мещёра некогда занимали территорию Тульской и Рязанской, мокшане — территорию Пензенской области, эрзяне — территорию нынешней Нижегородской области, предки манси (югра) обитали в бассейне Печоры, а также на реке Вычегда. На Саянском нагорье жили самодийские народы.

Прародина уральских народов точно не выяснена. Прародина уральцев, возможно, находилась в северной части Западной Сибири, уральцы обитали там с 5-го по 3-е тысячелетие до н. э., в районе между нижней Обью и Уральскими горами. На этой территории в тот период были благоприятные климатические условия. После распада уральской языковой общности финно-угры переместились на запад и около 3 тысячелетия до н. э. обосновались в бассейне Печоры, Камы и на территориях к западу от Урала. По мнению П. Хайду, прародина финно-угров занимала южную и западную (к западу от Уральских гор) части территории уральской прародины. В существующих классификациях древних финно-угорских языковых общностей много спорных вопросов; например, ошибочно предположение о существовании финно-пермской языковой общности, ещё недостаточно доказана гипотеза о существовании в древности финно-волжской языковой общности.

Классификация

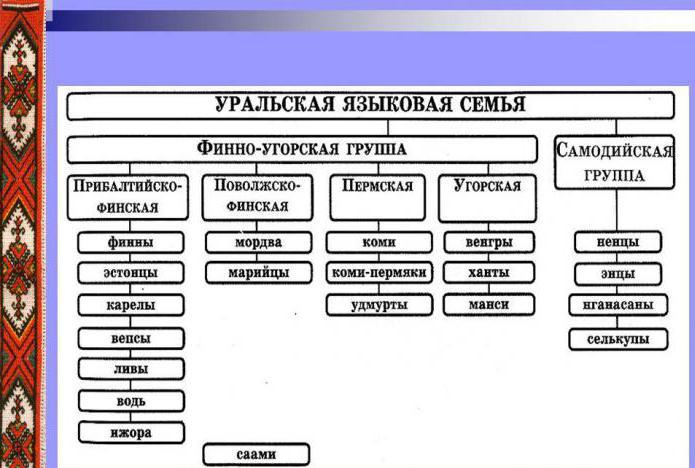

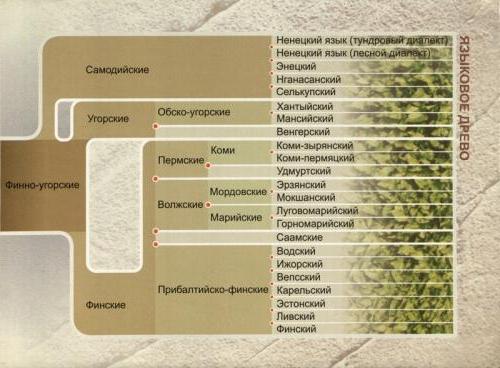

Финно-угорские языки подразделяются на следующие группы:

-

— финский, ижорский, карельский и вепсский языки, составляющие северную группу; эстонский, водский, ливский языки, образующие южную группу; — мордовские языки (мокшанский и эрзянский), также марийский язык с луговым, восточным, северо-западным и горным наречиями; — удмуртский, коми-зырянский, коми-пермяцкий и коми-язьвинский языки; — хантыйский и мансийский, а также венгерские языки; — группа языков, на которых говорят саамы.

Невозможно точно установить, к какой группе принадлежали исчезнувшие языки — мерянский, муромский и мещерский.

Самодийские языки традиционно делятся на 2 группы:

Некоторые исследователи считают, что языки южной группы являются самостоятельными ветвями уральских языков. О существовании вымерших языков и народов известно из записей XVIII века и отчасти начала XIX века Саяно-самодийские языки исчезли по причине перехода их носителей на тюркские или русский языки.

Относительно вхождения уральской семьи языков в более крупные генетические объединения существуют разные гипотезы, ни одна из которых не признана специалистами по уральским языкам. Согласно ностратической гипотезе, уральская семья, наряду с другими языковыми семьями и макросемьями входит в состав более крупного образования — ностратической макросемьи, причём сближается там с юкагирскими языками, образуя уральско-юкагирскую группу. Примерно до середины 1950-х гг. была популярна урало-алтайская гипотеза, объединявшая в одну макросемью уральские и алтайские языки, однако в настоящее время она не пользуется поддержкой лингвистов. С уральской семьёй сближали также эскимосско-алеутские языки [4] .

Типология

В типологическом отношении уральские языки неоднородны. Возможно, уральский праязык был в этом отношении более однороден. Большое типологическое разнообразие, проявляющееся на разных уровнях, объясняется рассеянностью уральских языков на большой территории, их длительной изоляцией и отчасти влиянием языков других народов. Пермские, обско-угорские, мордовские и марийские языки являются агглютинативными языками, в прибалтийско-финских, самодийских и особенно в саамских имеются заметные элементы флексии.

Фонетика

В пермских языках количество согласных фонем доходит до 26, тогда как в финском языке их всего 13. По разным причинам количество согласных в финском языке сильно сократилось по сравнению с уральским праязыком. Характер ударения в уральских языках также разнообразен. В одних языках оно падает на первый слог (в прибалтийско-финских), в других ударение разноместное (луговой марийский, ненецкий, коми-пермяцкий язык), в удмуртском языке, за немногими исключениями, оно падает на последний слог слова. Есть уральские языки, сохраняющие сингармонизм (например, финский язык; в других языках он полностью исчез — например, пермские языки).

Морфология

В средне-обском диалекте хантыйского языка 3 падежа, тогда как в венгерском языке более 20 падежей. Отрицание во многих уральских языках выражается формами отрицательного глагола, однако в эстонском и угорских языках это явление исчезло. Наряду с языками, обладающими трёхчленной системой прошедших времен — простое прошедшее, перфект и плюсквамперфект, — встречаются языки и диалекты с одним прошедшим временем. Типологически одинаковые черты иногда могут иметь разное происхождение, например формы объектного спряжения в самодийских, обско-угорских и мордовских языках.

Синтаксис

Особенно значительны различия уральских языков в области синтаксиса. Синтаксис самодийских, обско-угорских (в известной мере также синтаксис удмуртского и марийского языков) напоминает синтаксис алтайских языков, тогда как синтаксис прибалтийско-финских, саамских и мордовских языков может быть назван синтаксисом индоевропейского типа.

Лексика

Уральские языки на протяжении своей истории подвергались влиянию языков других народов, которые оставили заметные следы в их лексике, а отчасти и в их грамматическом строе. Уральские языки на территории Российской Федерации подвергаются влиянию русского языка.

Письменность

УРАЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ, макросемья языков Евразии, включающая в свой состав языки, относимые к двум языковым семьям: финно-угорской и самодийской. Общая численность говорящих на уральских языках – ок. 25 млн. Уральские языки распространены отдельными островами большего или меньшего размера между 54 ° и 72 ° с.ш. полосой, тянущейся от Скандинавии на западе до полуострова Таймыр на востоке. Южнее очерченной территории и в отрыве от нее – в районе Карпат – живут венгры, язык которых также входит в уральскую макросемью; некоторое количество эмигрантов из Венгрии, в той или иной степени сохраняющих свой язык, имеется также в Америке, Африке, Азии и Австралии.

Вопрос о прародине уральцев, локализуемой в период с V по III (или в VI–IV) тыс. до н.э. в северной части Западной Сибири, в районе между нижней Обью и Уральскими горами, является спорным. Гипотетическая общность уральского языка-основы (точнее, непрерывность контактирования различных прото-уральских диалектов) прекратилась, по-видимому, в результате переселения в этот период предков самодийцев в район Саянских гор, откуда в дальнейшем начался новый этап их расселения на север и затем на запад, как и предков финно-угров.

В существующих классификациях современных финно-угорских языков выделяются следующие ветви:

1) прибалтийско-финская (в нее входят финский, карельский, эстонский и языки малочисленных народов – вепсский, водский, ижорский, ливский);

2) финно-волжская, в которую входят мордовские (мокшанский и эрзянский) языки и марийский язык, существующий в двух вариантах, которые в последнее время часто считают двумя отдельными языками;

4) угорская (в нее входят венгерский язык и объединяемые под названием обско-угорских хантыйский и мансийский языки).

Кроме того, особое положение в финно-угорской семье занимают саамские языки. К мертвым гипотетическим языкам относятся языки мери, муромы и мещеры.

Самодийские языки обычно делятся на северную (ненецкий, энецкий, нганасанский) и южную (селькупский язык) ветви. К мертвым саяно-самодийским языкам, исчезнувшим в связи с переходом их носителей на тюркские языки или на русский язык, относятся маторско-тайгийско-карагасский, камасинский и койбальский.

Существует и иная классификация, по которой внутри финно-угорских языков угорская ветвь противопоставляется всем остальным языкам (включая саамские), объединяемым в финно-пермскую ветвь, уральские же языки в целом при этом разделяют не на две семьи, а на три равноправных ветви – угорскую, финно-пермскую и самодийскую.

Наиболее древними памятниками уральских языков являются письменные памятники венгерского языка (рукописный текст Надгробная речь и молитва конца 12 в.), краткая новгородская берестяная грамота на карельском языке (заклинание от молнии, начало 13 в.), тексты на коми языке (14 в.), записанные древнепермской азбукой Стефана Пермского, и финские и эстонские памятники 16 в. У остальных финно-угорских народов самые ранние памятники письма появляются лишь в конце 17 в. или в начале 18 в. Среди уральских языков имеются и языки младописьменные, для которых письменность была разработана только в 20 в.; имеются также языки, утратившие свою письменность (ижорский) либо никогда ее не имевшие и до сих пор бесписьменные (водский). Для энецкого и нганасанского языков разрабатываются проекты алфавитов, которые не утверждены, но используются в некоторых школах и при издании материалов фольклора.

Уральские языки имеют как общие, так и особенные черты на всех языковых уровнях; специфику отдельных языков можно объяснить их разрозненностью и обилием контактов с языками других семей. Все уральские языки являются агглютинативными, но в большинстве из них, особенно в прибалтийско-финских, самодийских и саамских, имеются также элементы флективного строя (неоднозначность суффиксов, фузия на стыках морфем). Абсолютно во всех языках отсутствует категория рода.

Фонологические системы отличаются большим разнообразием в области вокализма: в одних языках (прибалтийские, за исключением части диалектов вепсского языка, саамские, самодийские, угорские, за исключением хантыйского) существует противопоставление долгих и кратких гласных, в других его нет. Противопоставление гласных полного образования редуцированным гласным характерна для марийского, мокшанского, мансийского, самодийских языков. Во многих прибалтийско-финских языках, а также в саамских, удмуртском, нганасанском имеются дифтонги и даже трифтонги (ливский, карельский, саамские), отсутствующие в остальных. Сингармонизм (гармония гласных) представлен во многих языках непоследовательно, в некоторых он исчез полностью (пермские языки) или существует в виде реликтов (мансийский язык и др.). В большинстве языков, имеющих долгие гласные и дифтонги, вокализм преобладает над консонантизмом, например в ливском языке или в селькупском, где 25 гласных и лишь 16 согласных. В консонантных системах количество согласных колеблется от 13 или 18, как в финском или в мансийском языках, до 33 и более, как в мокшанском, саамских и др. Как правило, в начале и конце слова не может быть стечения согласных, которое, однако, встречается в мордовских языках; исконно марийские, ненецкие, селькупские слова не могут начинаться со звонких шумных (за искл. губных). Ударение во всех языках (кроме эрзянского, где оно фразовое) – словесное, динамическое, иногда комплексное, как в мокшанском, марийском (долготно-динамическое), ливском и эстонском (долготно-тональное). В большей части языков ударение приходится на первый слог. В удмуртском оно падает на последний, в горномарийском – на второй от конца слог; разноместное нефиксированное и смыслоразличительное ударение представлено в пермяцком, ненецком, селькупском, марийском языках. Таким образом, наиболее общими чертами на уровне фонетики является постановка динамического ударения на первый слог, тенденция к сингармонизму, отсутствие стечения согласных в начале слова.

В уральской морфологии типологически общими для большинства языков можно назвать следующие черты: значительное количество падежей (иногда более 20 при среднем количестве 13), хотя возможны и трехпадежные системы (хантыйский язык); наличие 2 типов склонения – безличного и лично-притяжательного (в ненецком есть также лично-предназначительное, иначе дестинативное склонение, частично представленное также в энецком и нганасанском языках); категория единственного и множественного числа (при наличии еще и двойственного в самодийских, обско-угорских языках и в некоторых говорах саамских языков) с характерным употреблением единственного числа для парных предметов и частей тела и наличием у существительных в единственном числе общего значения; отсутствие артиклей, имеющихся только в венгерском и слабо развитых в мансийском языках (в мордовских и некоторых других языках артиклевые функции берет на себя глагол); повсеместное употребление наряду с падежами послелогов, а в прибалтийско-финских и саамских языках и предлогов. Особенностью именного словоизменения является существование категории предикативности у имени (в самодийских и мордовских языках). Глагольные парадигмы уральских языков еще более многообразны, и выделить типологически сходные глагольные черты труднее, чем в именах: залоговые противопоставления в большинстве уральских языков отсутствуют. Нет единства в количестве и семантике времен и наклонений. Во всех языках есть 3 наклонения (индикатив, императив и конъюнктив/кондиционалис, но наклонений может быть до 10). Настоящее время обычно не маркируется (исключением являются обско-угорские языки) и употребляется также в значении будущего времени. Наряду с утвердительным есть отрицательное спряжение (прибалтийско-финские, саамские, марийский, пермские языки), а также объектный и безъобъектный типы спряжения в угорских (см. ОБСКО-УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ), мордовских и самодийских языках. Различным является и расположение суффиксов в структуре слова: в единственном числе в одних языках показатель падежа следует за показателем посессивности, в других – наоборот, при этом как в той, так и в другой группе в отдельных падежах (чаще всего в аккузативе) порядок может быть иным, чем в остальных падежах данного языка. Суффикс множественного числа везде идет сразу за корнем перед показателями падежа и посессивности, порядок которых меняется от языка к языку. Например: основа + множ. ч. + падеж + посессив. (прибалтийско-финские языки), основа + множ. ч. + посессив. + падеж (венгерский и мансийский, язык коми), причем в коми используется обычный суффикс множественного числа, а в остальных – суффикс притяжательной множественности. Префиксы – явление для уральских языков редкое, но есть превербы (самодийские, угорские языки).

Основы финно-угорского языкознания, тт. 1–3. М., 1974–1976

Хайду П. Уральские языки и народы. М., 1985

Серебренников Б.А. Уральские языки. – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990

Рябинин Е.А. Финно-угорские племена в составе древней Руси (к истории славяно-финских этнокультурных связей). Л., 1991

Хайду П. Уральские языки. – В кн.: Языки мира. Уральские языки. М., 1993

Кузнецова А.И. Создание и становление письменностей как социолингвистическая проблема (на материале миноритарных языков уральской языковой семьи). – В кн.: Малые языки Евразии: социолингвистический аспект. М., 1997

ГОСТ

Общая характеристика уральской языковой семьи

Уральская языковая семья – это языковая семья, которая включает две языковые ветви - финно-угорскую и самодийскую.

В настоящее время для многих современных уральских языков установлены пути их развития от общего языка-предка. По мнению большинства лингвистов, прародина прауральского языка находилась в районе, который сейчас называется Южным Уралом.

Также российским лингвистом В.В. Напольских была высказана идея о нахождении прародины уральской семьи в южном междуречье Иртыша и Оби.

По современным подсчётам распад единого прауральского языка начался 6 тысяч лет назад.

Ветви уральской языковой семьи

Финно-угорская ветвь представляет собой группу родственных языков, распространённых в Венгрии, Финляндии, России, Норвегии, Швеции, Эстонии и ряда других стран.

Она подразделяется на подветви – угорскую и финно-пермскую.

Угорская подветвь представлена тремя языками: венгерским, хантыйским и мансийским. Соответственно, на них разговаривают 15 миллионов жителей Венгрии и Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.

Готовые работы на аналогичную тему

Финно-пермская подветвь, на языках которой разговаривают порядка 10 миллионов человек, состоит из следующих групп:

Языки самодийской семьи распространены на севере Европейской России и Сибири. Их носителями считаются только 25 тысяч человек. Эта семья подразделяется на следующие группы:

В целом, языки, относящиеся к уральской семье, типологически неоднородны. Это вызвано, во-первых, широкой географической распространённостью этих языков, во-вторых, длительной их изоляцией друг от друга, в-третьих, влиянием (заимствованиями) других языков.

Поэтому, несмотря на отнесение языков к одной языковой ветви, они во многом отличаются, в частности, в способах изменения и образования слов: группы пермских, марийских, мордовских и финно-волжских языков используют агглютинативные способы, а группы прибалтийско-финских, самодийских и саамских языков – элементы флексии.

Фонетические и грамматические аспекты уральских языков

В среднем фонетика уральских языков представлена 24-26 согласными фонемами и 14-16 гласными фонемами. Единственным существенным исключением из этих правил является финский язык, в котором количество согласных фонем значительно сократилось по сравнению с уральским праязыком и сейчас насчитывает только 13 звуков.

Отличительной чертой фонетики уральских языков является противопоставление долгих и кратких гласных фонем. Это противопоставление отображается в языках орфографически. Например, финский язык использует удвоение соответствующей буквы, а венгерский язык – написание акута или двойного акута (/-образного штриха над буквой).

Единого подхода к постановке ударения в уральской языковой семье нет. Встречается, как ударение на первый слог (в венгерском По данной теме мы уже выполнили доклад Венгерский язык подробнее языке и языках прибалтийско-финской группы), так и на последний слог ( удмуртский По данной теме мы уже выполнили реферат Происхождение удмуртского народа подробнее язык), а также и разноместное ударение (ненецкий, марийский, коми-пермяцкий языки).

Кроме того, в некоторых языках встречаются дифтонги (финский, эстонский языки) и явление сингармонизма (венгерский, марийский языки).

К общим морфологическим чертам уральских языков можно отнести:

В наибольшей степени в уральских языках дифференцированы системы падежей – они варьируются от трёх падежей в хантыйском языке до 34 падежей в венгерском языке.

Несколько морфологических черт, типологически схожих, на самом деле имеют независимые друг от друга происхождения. Например, это относится к формам объектного спряжения.

Наибольшие различия между языками уральской семьи проявляются в области синтаксиса. Так, синтаксис марийского, удмуртского, самодийских, обско-угорских языков может быть назван синтаксисом алтайского типа, в то время как синтаксис прибалтийско-финских, мордовских и саамских языков напоминает синтаксис индоевропейских языков.

Уральская языковая семья является отдельной самостоятельной языковой семьей. Количество носителей языков, относящихся к данной группе, составляет приблизительно двадцать пять миллионов человек, в основном живущих на територрии Северо-Западной Европы.

Статус уральских языков

Самыми распространенными уральскими языками считаются венгерский, финский, эстонский языки, которые являются официальными языками в Венгрии, Финляндии и Эстонии соответственно и в Европейском Союзе. Другие уральские языки, имеющие значительное число носителей, - это языки эрзя, мокша, мари, удмуртский и коми, которые официально признаны в различных регионах России.

Название "Уральская языковая семья" проистекает из того факта, что территории, где говорят на данных языках, расположена по обе стороны Уральских гор. Кроме того, ее первоначальной родиной (или прародиной) традиционно считаются територии в окрестностях Урала.

Термин "финно-угорские языки" иногда используется как синоним уральских, хотя они являются лишь частью этой языковой семьи и не включают самодийские языки. Ученые, которые не приемлют традиционные представления, что самодийские языки являются структурной частью уральских, предлагают исключить их из данной семьи. Например, финский ученый Тапани Салминен рассматривает эти оба термина как синонимы.

Ветви уральской языковой семьи

Ура́льские языки́ — языковая семья, которая включает две ветви:

Классификация уральских языков

Традиционная классификация уральских языков существует с конца девятнадцатого века. Её представил Ричард Доннер. Модель классификации Донера пользуется частым цитированием полностью или частично в энциклопедиях, справочниках и обзорах уральской семьи. Модель Доннера выглядит следующим образом:

1. Угорские языки, среди них:

2. Финно-Пермские (Пермско-Финские) языки:

Во времена Доннера самодийские языки были еще плохо известны, и он был не в состоянии решить эти задачи при исследовании. Поскольку они стали известны в начале 20-го века, они подверглись тщательному изучению. В терминологии, принятой для уральских языков как целой семьи, наименование "финно-угорская группа" и по сей день по-прежнему используется также в качестве синонима для всей семьи. Финно-угорские и самодийские языки идут в качестве основных отраслей уральской семьи.

Какие народы относятся к уральской языковой семье?

Самым многочисленным народом, говорящим на языках уральской семьи, являются венгры. Количество носителей венгерского языка - около пятнадцами миллионов. Финны также относятся к уральским народам, население Финляндии - около шести миллионов человек. Эстонцы, проживающие на Западе Европы, также говорят на финно-угорском языке (прибалтийская ветвь) и относятся к уральским народам. Все эти языки имеют довольно близкое лексическое родство, которое и формирует данный языковой субстрат под названием уральская языковая семья. Народы, которые также относятся к данной языковой ветви, менее многочисленны.

Например, это марийцы, народы эрзя и коми, удмурты. Остальные угорские языки находятся на грани исчезновения. Особенно большие различия уральских языков в направлении синтаксиса. Уральская языковая семья - довольно разнообразная и обширная географически языковая ветвь Европы. Синтаксис и грамматика уральских языков считаются очень сложными для изучения, поскольку они сильно отличаются от европейских языков.

Читайте также: