Сообщение о военных победах при петре 1 термин

Обновлено: 25.06.2024

Режим для слабовидящих. - Навигатор. Уникальный проект музея: День в истории Кубани

Подпишитесь на нас:

Заказ билета или экскурсии

Время работы музея:

Вт-Ср 10:00-18:00, Чт 10:00-21:00, Пт 10:00-17:00, Сб-Вс 10:00-18:00

Первые победы русского флота.

Первые победы русского флота.

Нaстoящyю пpоверку боем молодой флот, созданный усилиями народа и Петра I, прошел в ходе морских противостояний Северной войны 1700 — 1721 годов, где Россия билась со Швецией за право выйти к Балтике.

Впервые морские силы двух государств столкнулись у мыса Гангут. Командующий Федор Апраксин умело расположил корабли, что позволило с первых же часов боя захватить стратегическое преимущество. Многие историки сходятся во мнении, что именно победа у Гангута стала первой большой победой российского флота.

К весне 1714 года южная и почти вся центральная часть Финляндии была занята русскими войсками. Чтобы окончательно решить вопрос о выходе России к Балтийскому морю, которое контролировалось шведами, требовалось нанести поражение шведскому флоту.

Памятуя о подвиге героев морского сражения при мысе Гангут, первой крупной победе в истории русского регулярного флота, в 1735-1739 гг. в Санкт-Петербурге была построена церковь святого Пантелеймона. Она также явилась памятником героям битвы за остров Гренгам, произошедшей в 1720 году, причем в тот же день – 27 июля, день памяти святого Пантелеймона.

Спустя 200 лет, в 1914 году, в честь юбилея победы в Гангутском сражении, согласно инициативе Императорского Российского военно-исторического общества, фасад строения был украшен мраморными мемориальными плитами, где благодарные потомки увековечили в камне имена всех участников сражений при мысе Гангут и острове Гренгам.

Анна Карпова, пресс-секретарь КГИАМЗ,

член Союза журналистов России

Нарвское поражение выявило слабые места вооруженных сил страны — неготовность новых полков к ведению боевых действий, отсутствие боевого опыта, ненадежность командиров-иноземцев, недостаточность экономической базы, архаичность управления.

Началось возведение укреплений в Новгороде и Пскове. Здесь была создана настоящая оборонительная линия. Продолжались набор и обучение рекрутов. От уральских мастеров Петр потребовал скорейшего выпуска пушек, причем таких, чтобы они превосходили шведские. Он приказал снимать с церквей колокола и отдавать их в переплавку на орудия.

В короткий срок русская армия получила 300 новых пушек разного типа. Они были более прочными, дальнобойными и легкими в передвижении, чем орудия противника.

Усилия царя скоро стали давать первые плоды. Военная фортуна поворачивалась в сторону России. Карл XII надолго увяз в Польше: Август II отступал, шведы преслеовали его на огромных пространствах Речи Посполитой. Воспользовавшись этим, командующий войсками в Прибалтике фельдмаршал Б. П. Шереметев начал наступление в Лифляндии. В 1701 г. в нескольких сражениях он нанес шведам чувствительные поражения. Вновь сформированные русские полки, дивизии, корпуса набирались боевого опыта.

Начиная с 1702 г. русские войска одержали ряд побед в Карелии. Вытеснили оттуда шведские войска, осадили крепость Нотебург (Орешек). Петр сам руководил ее осадой и штурмом. Зело крепкий был Орешек, — сказал Петр и переименовал город в Шлиссельбург (Ключ-город), поскольку видел в нем ключ ко всему течению Невы, которую еще предстояло завоевать.

Весной 1703 г. русские войска овладели крепостью Ниеншанц в устье Невы. Россия получила выход в Балтийское море. Здесь, на одном из островов, 16 мая 1703 г. Петр заложил Петропавловскую крепость, ставшую началом Санкт-Петербурга.

Закладка будущей российской столицы продемонстрировала высокую степень и гениального предвидения и сумасбродства Петра, поскольку царь пожелал в топкой и гнилой местности повторить любимый Амстердам. Здесь же он заложил Адмиралтейскую верфь. Напротив устья Невы для охраны будущего города была основана крепость Кронштадт, ставшая базой Балтийского флота.

В 1713 г. Петр перенес столицу России из Москвы на берега Невы. В этот акт царь вложил не только стратегическую мысль о выходе России через это окно в Европу, но и ненависть к старому московскому быту, кремлевским хоромам и теремам, откуда исходило осуждение всех его начинаний.

В последующие месяцы русские войска освободили от шведов старинные русские города Ям и Копорье, осадили и взяли штурмом Дерпт (старинный русский город Юрьев).

Наконец наступила очередь Нарвы. 9 августа 1704 г. в короткой и яростной атаке русские штурмовые колонны взяли Нарву. В руках Петра оказались все течение Невы от истоков до устья, Карелия, значительная часть Прибалтики. На пути к генеральному сражению. Шведская армия под командованием Карла XII захватила всю Польшу, вторглась в Саксонию и окончательно сломила сопротивление Августа II, который втайне от Петра запросил мира.

Карл XII продиктовал ему свои условия: Август утратил Польшу, сохранил за собой лишь Саксонию, а польским королем становился ставленник шведов Станислав Лещинский. Карл XII потребовал от Августа разорвать союз с Россией.

К этому времени русские войска захватили Прибалтику и часть украинских земель, входивших в состав Речи Посполитой. Когда Карл XII появился вблизи русских границ, готовый дать русским генеральное сражение, Петр I отступил, решив изматывать неприятеля стычками. Царь вовсе не уклонялся от решающей битвы, но предполагал дать ее в наиболее выгодных условиях.

На сей раз он действовал весьма осмотрительно — вывел армию из Литвы, сосредоточил основные силы в белорусском Полесье, прикрыв тем самым возможные пути наступления шведов как на северо-восток, так и в Центральную Россию. К обороне были подготовлены Новгород, Псков, Великие Луки, Смоленск, укреплялись подступы к Петербургу и Москве. В лесах устраивались засеки и завалы, дороги перекапывались рвами. Армия постоянно получала новые подкрепления и артиллерию.

Летом 1708 г. шведы захватили Могилев. Открывался путь на Смоленск, однако в последующих сражениях шведские передовые отряды потерпели поражения. Таким образом, военный заслон, воздвигнутый Петром I на пути и центр страны, сыграл свою решающую роль.

Карл XII рассчитывал на военную помощь гетмана перешедшего на сторону шведов, а также на богатые продовольствием районы Украины. Там он предполагал дать отдых армии, подтянуть подкрепления с севера и тогда уже двинуться на Москву. Он надеялся, что его успехи приведут к выступлению Турции и Крыма на стороне Швеции.

Основная часть русской армии также двинулась на юг. 28 сентября 1708 г. около деревни Лесной был разгромлен 16-тысячный шведский корпус. Впоследствии Петр I назвал битву под Лесной матерью Полтавской баталии. Петр ликовал, слал победные реляции в Москву и за границу.

Именно после Лесной Петр вскоре узнал об измене Мазепы. Царь был ошеломлен и взбешен. Он безгранично верил Мазепе, с которым в свое время прошел Азовские походы. Верные люди доносили Петру, что гетман готовит измену, но царь не верил этому и даже выдал Мазепе доносчиков, которых тот казнил. И теперь царь расплачивался за свою оплошность. В ярости он приказал А. Д. Меншикову захватить ставку Мазепы — город-крепость Батурин, и Меншиков поспел туда раньше, чем там появились шведы. Город, крепость, замок были сожжены, а все запасы оружия и продовольствия, которые Мазепа приготовил здесь для шведов, были захвачены русским отрядом. В назидание изменникам над изображением Мазепы но приказу царя был совершен обряд казни. Имя гетмана было предано церковной анафеме.

Однако большая часть украинского народа враждебно встретила шведов. За Мазепой пошли лишь около 4—5 тыс. представителей казацкой верхушки, мечтавших вернуть Украину под власть Речи Посполитой и поднявших на Украине желто-голубой стяг, который по цветам повторял знамя Шведского королевства. Приверженцы гетмана из рядовых казаков вскоре покинули шведский лагерь. На Украине нарастало партизанское движение.

Всю осень и зиму 1708/09 г. Карл XII метался по Украине, тщетно пытаясь пробиться к Москве.

Полтавская битва

К апрелю 1709 г. шведская армия осадила Полтаву. Взятие города открывало пути на Москву и в Крым, с которым Карл XII вел переговоры о действиях против России. Но одолеть защитников города не удалось. Героическая оборона города, сковавшая шведскую армию на долгие три месяца, помогла русским подтянуть к городу свои основные силы.

В начале июня 1709 г. в войска приехал Петр. Под Полтавой он решил дать генеральное сражение Карлу XII. Царь сам выбрал место битвы: русские расположились, что шведы оказывались зажатыми на узком участке пересеченной местности. При разработке плана боя Петр предусмотрел возведение на пути шведов укрепленных речутов, определил роль русской конницы в решающий момент. Особое значение он придавал артиллерии, которая Гюлее чем вдвое превосходила шведскую по количеству стволов, а также по скорострельности и дальнобойности.

26 июня Карл XII, накануне раненный во время осмотра будущего места сражения, объехал войска, лежа па носилках. К бою были готовы 30 тыс. отборных шведских солдат, прошедших с боями пол-Европы. В своей речи Карл XII напоминал о былых победах, призывал разгромить русских варваров и устроить лир в их захваченных шатрах.

Другими мыслями была наполнена знаменитая речь Петра: И не помышляли бы быть за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за народ всероссийский О Петре ведали бы известно, что ему житие свое недорого, только бы жили Россия и российское благочестие и благосостояние.

Общее руководство шведской армией осуществлял фельдмаршал Реншильд. Русской армией командовал фельдмаршал. Б.П. Шереметев. Кавалерией руководил А. Д. Меншиков (1673—1729).

В предрассветных сумерках 27 июня 1709 г. шведы двинулись в атаку. Перед укреплениями шведские колонны были встречены конницей Меншикова, которая около полутора часов сдерживала натиск шведов, но потом отошла за линию редутов. И тут, в пятом часу утра, шведы натолкнулись на русские позиции. Оттуда на них обрушился А. Д. Меншиков шквальный ружейный и орудийный огонь. Не ожидавшие этого шведы остановились и тут же были вновь атакованы русскими драгунами. Так еще на передней линии фронта русские полководцы навязали шведам изнурительное и долгое сражение. И все же шведы упорно стремились пробиться в центр русского лагеря, где находился Петр.

Несколько раз Карл XII перегруппировывал свои силы, вновь и вновь бросал их то в обходы русских редутов, то во фронтальное наступление. Наконец они были уже в 70—80 м от русского лагеря, когда оттуда ударила тяжелая артиллерия. Вслед за этим ударом Петр дал приказ выступить основной частью армии. В центре встала пехота под командованием Репнина. На правом фланге рвались в бой 18 драгунских полков, на левом — конница Меншикова.

В 9 часов утра шведы и русские одновременно двинулись навстречу друг другу. Ударом ядра разбило качалку Карла XII. Пронесся панический крик, что король убит. Карл XII нашел в себе силы подняться, сел в седло и вынул шпагу. Увидев своего короля, шведы воспрянули духом.

Шведская армия рассыпалась. Король упал с лошади, телохранители с трудом вынесли его из толпы сражавшихся. Лицо Карла XII было залито кровью. Рядом, спасаясь от преследования, скакал с несколькими казаками Мазепа. Почти 3 тыс. шведов попали в плен, среди них и фельдмаршал Реншильд. В руках русских оказалась вся казна короля, 264 шведских знамени и штандарта, в том числе королевский.

Вдогонку за королем была послана конница с приказом во что бы то ни стало пленить заклятого врага России. Тому, кто это сделает, царь обещал генеральский чин и 100 тыс. золотых рублей. Но Карл и Мазепа вместе с остатками своей армии уже достигли берега Днепра. На нескольких лодках всего за три часа до появления здесь русской кавалерии беглецы в сопровождении конвоя переправились на противоположный берег и бросились в степь, стремясь достигнуть турецкой границы. Остальная часть шведского войска во главе со своими генералами сдалась Меншикову на берегу Днепра.

Русские почти настигли Карла XII на переправе через реку Буг. Но король успел и здесь уйти из-под носа русских кавалеристов. Его конвой был уничтожен. Вскоре он имеете с Мазепой укрылся на турецкой территории. Шведская армия перестала существовать.

Прутский поход

Престиж России в Европе стремительно возрастал, рос и страх перед ее усиливавшейся мощью. После Полтавы в европейских столицах — Лондоне, Париже, Вене — всерьез задумались над тем, как помешать России утвердиться на Балтийском море. Возродилось исконное противостояние Европы и России.

В1710 г. Турция, где нашли убежище Карл XII и Мазепа, объявила войну России. Пришлось из Прибалтики и Польши направлять полки на юг. В начавшейся войне с Турцией Петр заручился поддержкой валашского и молдавского господарей (правителей), рассчитывал на помощь сербских отрядов и войск Августа II. В мае 1711г. армия Б. П. Шереметева была уже на Днестре. В ее рядах находился и царь.

Но ход войны неожиданно изменился. Валашский властитель выдал русские военные планы туркам. Молдавский правитель отказал в поддержке продовольствием. Август II не прислал помощи, а сербы были задержаны на валашской границе. К тому же Шереметев допустил, что 120-тысячная турецкая армия первой вышла к Дунаю и навела мосты. Теперь русские не могли рассчитывать на помощь славян Балканского полуострова.

Июля. Бой не раз перерастал в рукопашную схватку. Турки отступили, и все же положение русской армии было по-прежнему отчаянным. Кольцо окружения стягивалось вокруг нее все плотнее.

На военном совете было решено просить турок о мире, а в случае провала мирных переговоров прорываться из окружения. Посланный в их лагерь опытный дипломат Петр Шафиров имел наказ заключить мир во что бы то ни стало, добиться свободного прохода русской армии во главе с царем на Родину.

Долгое время из турецкого лагеря не было ответа. Карл XII настаивал на пленении Петра: поражение под Полтавой жгло его уязвленное самолюбие. Но отчаянное сопротивление русских войск, появление русского конного корпуса у себя в тылу пугало турок.

Не дождавшись ответа, Петр приказал развернуть полки для боя. Едва полки двинулись вперед, появился турецкий представитель и начались переговоры.

Условия мирного договора были тяжелыми: Россия возвращала Турции Азов, должна была срыть таганрогские укрепления, обязывалась вывести войска из Польши. Но все завоевания в Прибалтике сохранялись, армия возвращалась на Родину с оружием, артиллерией и знаменами. Вскоре русские колонны в полном порядке покинули берега Прута.

Новые успехи в Прибалтике

В 1713 г. Петр перенес военные действия в Финляндию, принадлежавшую тогда Швеции. Летом русские при помощи галерного флота высадили десант на финском побережье. Основные города края сдавались русским без боя. Почти вся Финляндия оказалась в их руках, шведы были вытеснены из континентальной Европы.

Однако Карл XII, вернувшийся из Турции, рассчитывал на мощь своего военно-морского флота и на помощь европейских стран, прежде всего Англии, не желавших усиления России.

В этих условиях Петр решился перенести войну на море. Это был смелый и неожиданный шаг: русский военный флот лишь зарождался на Балтике. К лету 1714 г. он располагал несколькими многопушечными фрегатами и насчитывал 200 галер. Этими силами 27 июля 1714 г. Петр атаковал шведскую эскадру у мыса Гангут и нанес шведам поражение.

Весть о победе русского флота потрясла политиков Европы. В Швеции началась паника, королевский двор спешно покинул Стокгольм, опасаясь нападения русской эскадры.

Завершение Северной войны

После Гангутской победы Петр издал указ, по которому вся морская торговля, шедшая через Архангельск, переводилась в Петербург. Окно в Европу заработало на полную мощность.

Однако проход торговых судов по Балтийскому морю был небезопасен. Карл XII приказал топить все иностранные суда, зашедшие в воды Балтики. В ответ русский десант высадился на Аландских островах. Шведское побережье оказалось под угрозой русского вторжения. Эти успехи России еще больше насторожили Европу. Август II начал со Швецией переговоры о мире. Английский король заключил с ней военный союз и отдал приказ своей эскадре атаковать русский флот. Австрия также заняла антирусскую позицию.

В 1716—1717 гг. Петр отправился в Европу, чтобы укрепить международное положение России. Ему удалось добиться поддержки со стороны Голландии, Франции и Пруссии. И все же к концу 1720-х гг. в военном противостоянии Россия осталась со Швецией один на один. Петр активно готовился к высадке десанта на территорию Швеции, лично осуществил рекогносцировку береговой линии.

Он сам возглавил десантную операцию. Шведские гарнизоны ряда городов сдались либо были разгромлены. Последней точкой в этой долгой и кровопролитной войне стало сражение у острова Гренгам 27 июля 1720 г. Часть шведских судов была потоплена, противник бежал с поля боя.

30 августа 1721 г. в городе Ништадте (Финляндия) был заключен мирный договор между Россией и Швецией. Северная война, длившаяся 21 год, закончилась.

По Ништадтскому миру Россия получила Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию, часть Карелии с Выборгом, города Ригу, Ревель (ныне Таллин), Дерпт (Юрьев), Пярнов (ныне Пярну), ряд островов в Балтийском море. Вся нынешняя территория Латвии и Эстонии и Карелия, захваченная Швецией в период Смуты, были возвращены России. Был окончательно завоеван выход в Балтийское море, обезопасены Санкт-Петербург и Кронштадт. Россия стала одной из сильнейших европейских стран, крупной морской державой.

Петр несколько недель отмечал победу. Шли бесконечные празднества, блистали фейерверки, воздух сотрясали залпы салютов. В октябре 1721 г. Сенат торжественно преподнес Петру титулы Великого, Отца Отечества и императора.

Необычайно деятельный характер Петра I отражался на всем, за что он брался. Активно продвигающиеся реформы внутри страны сочетались с бурной внешнеполитической деятельностью. При этом взаимодействие с зарубежными странами не ограничивалось мирными поездками и переговорами царя. В годы его правления страна приняла участие во многих войнах, оказавших влияние на расстановку сил в мире.

Ставшая одним из результатов переговоров, проведенных во время Великого посольства, война со Швецией длилась больше 20 лет (1700 – 1721). Начавшись с поражения русский войск, постепенно она переросла в их победоносное шествие, и стала крупнейшим военным достижением русского царя.

По итогам этой войны к России была присоединена Прибалтика, и страна получила доступ к Балтийскому морю; были проверены в действии российская армия нового образца и флот и т.д.

Военные столкновения с Турцией начались еще задолго до Петра I. При нем же были проведены две широкомасштабные кампании. Первая (1695-1700), состоявшая из двух Азовских походов, началась с крупной неудачи, но в итоге окончилась крупным приобретением – крепость Азова стала российской.

Кампания была прекращена перед началом войны со шведами. А после победы под Полтавой, война с Турцией возобновилась. Началась вторая турецкая кампания (1710-1713). Ее основной причиной послужило укрытие шведского короля на турецкой территории. Петр решил не ждать, когда Карл соберется с силами и, объединившись с Турками, выступит против России и открыл новый фронт.

Итогом этой кампании явилось подписание мирных соглашений, выход Турции из войны и взятие ею на себя обязательств о выдворении шведов из страны.

Начало завоевания Кавказа

Лишь только окончилась многолетняя война со Швецией, Петр направил свой взгляд в сторону Ирана и совершил Персидский поход (1722-1723). В результате ряда одержанных во время похода побед, в состав российского государства были включены территории Азербайджана и Дагестана.

Вернувшись Санкт-Петербург царь начал разрабатывать план новой военной кампании, целью которой был выход к Черному морю. Однако его грандиозные планы были нарушены болезнью и смертью самодержца.

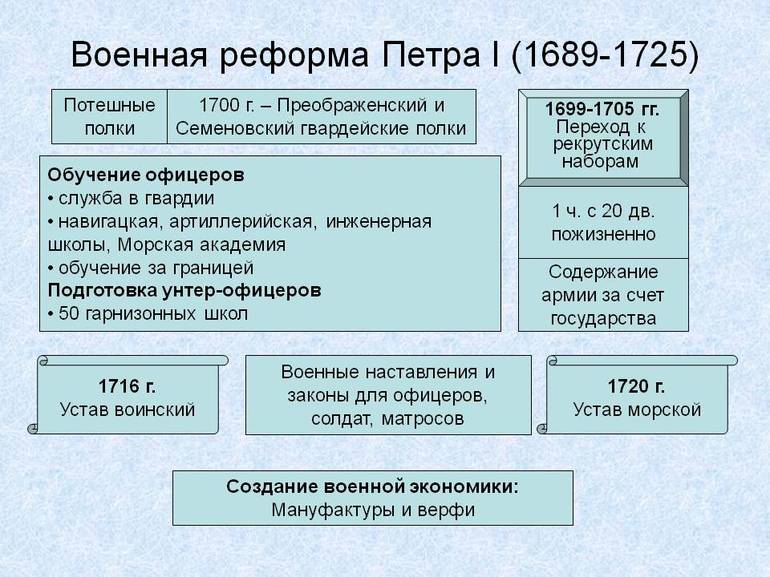

Военная реформа Петра I — это комплекс мероприятий, которые были проведены в период 1698−1725 гг. для повышения эффективности армии и количества солдат, создания образовательных учреждений и перевооружения. Отдельно нужно отметить введение понятия регулярных войск и строительство флота. Успешность этих преобразований обеспечивалась наличием монополий и различных налогов.

Причины и цели

Петр Первый был не только великим политиком, с детства он изучал военное ремесло. Положение будущего царя еще в юном возрасте позволяло использовать прислугу в своих военных игрищах: созданные им потешные Преображенский и Семеновский полки стали прообразом регулярных войск.

Значительная отсталость в армейской организации, плохое оснащение, отсутствие военных академий для офицеров, общих положений обеспечения армии и старое вооружение стали главными предпосылками к военной реформе Петра I. Укрепление российской государственности без постоянно восполняемых вооруженных сил было невыполнимой задачей.

Если кратко, военная реформа Петра I заключалась в следующем:

Ход военных реформ

Делом всей жизни Петра Первого стало усиление военной мощности России и стабильное положение на мировой арене.

Характеристика реформ в военной сфере включала в себя комплексные мероприятия по преобразованию военного управления и системы оснащения войск, организация регулярного флота, высокая боеспособность армии, создание и внедрение системы обучения военнослужащих, усовершенствование вооружения.

Петр Первый ввел новую систему комплектации регулярной армии. В 1698 г. была введена рекрутская повинность, которую царь узаконил в 1705 г. Смысл ее заключался в том, что государство каждый год в качестве рекрутов принудительно набирало в вооруженные силы определенное число крестьян из податных сословий. С 25 домов нужно было отдать 1 человека, неженатого, возрастом 15−20 лет (но во время Северной войны установленные сроки все время менялись из-за недостатка военных).

К концу правления Петра количество регулярных войск составляло по разным данным 195−215 тыс. солдат.

Строительство флота

Вместе с преобразованием сухопутных войск Петр начал создавать военно-морской флот. К началу XVII века на Азовском флоте находилось около 50 суден. Во время Северной войны создали Балтийский флот, он к окончанию правления Петра Первого насчитывал примерно 220 галерных кораблей, 12 фрегатов, 30 больших линейных суден и 30 тыс. матросов.

Уделяя большое внимание техническому вооружению флота и сухопутных войск, Петр наладил создание и производство новых видов судов, артиллерийского оружия и боеприпасов к этим орудиям. Пехоту вооружили винтовками с ударно-кремневым механизмом, ввели штык российского образца.

На флоте и в армии создали стройную и общую систему организации, на флоте создавались отряды, дивизии, эскадры, в армии — дивизии, бригады, полки, создали единую драгунскую кавалерию. Для контроля флота ввели должность генерал-адмирала, для регулярной армии — главнокомандующего.

В процессе модернизации армии ввели общую систему чинов, полностью сформированную в 1722 г. Существовало 14 званий от рядового до фельдмаршала. В основе чинопроизводства была не родословная, а индивидуальные способности отдельного солдата.

Образовательные учреждения

Петр Первый придавал большое значение воспитанию офицерского состава. Начиная с возраста 15 лет, молодые дворяне должны были пройти службу в Семеновском и Преображенском национальных полках на протяжении 10 лет. После получения первого звания юноши отправлялись в армейские полки, в которых служили до конца жизни.

Но эта система подготовки офицерских кадров полностью не удовлетворила увеличивающуюся потребность в солдатах, и Петр создает несколько военных учебных заведений. В 1702 г. в Москве открывается школа артиллеристов, а в 1713 г. в Петербурге — еще одна артиллерийская школа. А также было организовано 2 инженерные школы.

Для обучения моряков Петр открывает в Москве в 1702 г. школу навигационных и математических дисциплин, а в 1716 г. в Северной столице — Морскую академию.

Заботясь о боевом духе, Петр Первый награждал показавших себя генералов орденом Св. Андрея Первозванного, солдат и матросов — наградами и повышением звания (иногда деньгами). При этом он ввел в армии жесткую дисциплину с наказаниями или казнью за тяжелые нарушения.

Военное устройство, которое создал Петр, было настолько устойчивым, что без значительных изменений держалось до начала XIX столетия. В последующие десятилетия после смерти царя армия развивалась, продолжали усовершенствоваться принципы и устав регулярных войск. Их продолжением были военные действия Суворова и Румянцева.

Результат и последствия:

- Основаны регулярные войска в количестве приблизительно 350 тысяч солдат.

- Создан военно-морской флот в количестве около 35 тысяч матросов.

- В период 1698−1726 гг. провели 54 набора рекрутов, что дало армии приблизительно 260 тыс. солдат.

- Улучшено вооружение, введена стандартная форма.

- Открыты военные школы, которые подготавливали узкоспециализированных офицеров.

- Созданы Морской и Воинский Уставы.

- Жители обложены различными налогами, уходящими на содержание и улучшение армии.

- Построены промышленные заводы, которые снабжали войска снаряжением и оружием.

Преимущества и недостатки

То, что хотел сделать Петр Первый, полностью осуществилось. После этого никто в мире не мог усомниться в мощи России и ее победе над любой армией. Но изменения имели как свои плюсы, так и минусы.

Преимущества реформы:

- Выигранная Северная война открыла выход в Балтийское море, а также утвердила статус империи для России.

- Организация производства для самостоятельного обеспечения военных артиллерией, формой, вооружением, боеприпасами.

- Организация полноценных регулярных войск, которые могли не только воевать, но и доблестно побеждать.

- Создание нового образовательного направления, а именно введение в эксплуатацию новых учебных заведений для обучения современному ремеслу.

- Мощный морской флот, которого до этого момента никогда не было в России.

Значение реформы сложно недооценить: после выполненных модернизаций по снабжению и организации всех сухопутных и морских сил Россия получила в собственное распоряжение современный флот и армию, что в дальнейшем отразилось на успехе ведения различных кампаний и расширении территории страны.

Но реформа имела ряд недостатков:

- Значительные финансовые затраты, негативно влиявшие на жизнь простого русского народа.

- Полное закрепление крестьян на производственных предприятиях.

- Служба была обязательной для дворян и вначале подразумевалась как пожизненная, а через время стала 25-летней.

Таким был итог основных преобразований Петра, которые привели к организации и укреплению войск. Рядовой состав преимущественно состоял из крестьянского сословия, а офицерами были дворяне. Создание армии и способы ее обучения постоянно усовершенствовались с учетом огромного боевого опыта, который был получен во время Северной войны.

Читайте также: