Сообщение о нобелевском лауреате по химии

Обновлено: 28.06.2024

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Лауреаты Нобелевской премии по химии

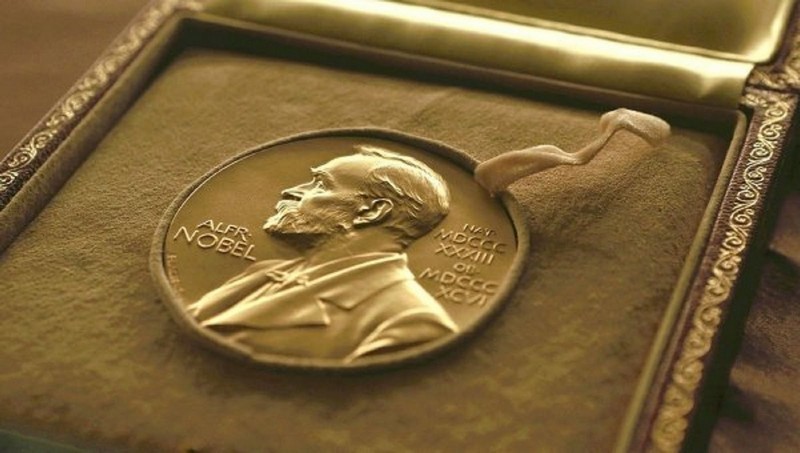

Нобелевская премия по химии была учреждена Альфредом Нобелем в его завещании, написанном 27 ноября 1895 года в Париже.

Нобелевская премия по химии присуждается ежегодно с 1901 года и лишь восемь раз этого не происходило: в 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 и 1942 годах.

Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов на премию по химии могут следующие лица:

члены Королевской Шведской академии наук

члены Нобелевских комитетов по физике и химии

лауреаты Нобелевских премий в области физики и химии

постоянно и временно работающие профессора физики и химии университетов и технических вузов Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, а также стокгольмского Каролинского института

заведующие соответствующих кафедр, по меньшей мере, в шести университетах или институтах, выбранных Академией наук

другие учёные, от которых Академия сочтёт нужным принять предложения

Выбор лиц, упомянутых в пунктах 5 и 6 для выдвижения кандидатов, должен быть сделан до конца сентября каждого года.

Отбор кандидатов производит Нобелевский комитет по химии. Из их числа Шведская королевская академия наук выбирает лауреатов. Одновременно могут быть поощрены одна или две работы, но при этом общее число награждённых не должно превышать трёх.

Лауреаты премии по химии обычно объявляются в начале октября сразу после лауреатов премии по физике. Церемония вручения премии проходит, 10 декабря в Стокгольме, в день смерти Альфреда Нобеля. Как и лауреатам других нобелевских премий, лауреатам премии по химии вручаются диплом и медаль, а также денежное вознаграждение. Медаль для лауреатов в области физики и химии, отличается реверсом — на нём среди облаков изображена женщина, олицетворяющая гений науки, которая срывает вуаль с женской фигуры с рогом изобилия в руках, олицетворяющей природу

Якоб Хендрик Вант-Гофф

Герман Эмиль Фишер

Сванте Август Аррениус

Адольф фон Байер

Теодор Уильям Ричардс

Рихард Мартин Вильштеттер

Премия не присуждалась.

Премия не присуждалась.

Премия не присуждалась.

Вальтер Герман Нернст

Фрэнсис Уильям Астон

Премия не присуждалась.

Рихард Адольф Зигмонди

Генрих Отто Виланд

Адольф Отто Рейнгольд Виндаус

Артур Гарден и Ханс фон Эйлер-Хельпин

Карл Бош и Фридрих Бергиус

Премия не присуждалась

Гарольд Клейтон Юри

Фредерик и Ирен Жолио-Кюри

Петер Йозеф Вильгельм Дебай

Уолтер Норман Хоуорс

Адольф Фридрих Иоганн Бутенандт

Премия не присуждалась

Премия не присуждалась

Премия не присуждалась

Дьёрдь де Хевеши

Арттури Илмари Виртанен

Джон Говард Нортроп и Уэнделл Мередит Стэнли

Отто Поль Херманн Дильс и Курт Альдер

Эдвин Маттисон Макмиллан и Гленн Теодор Сиборг

Арчер Джон Портер Мартин и Ричард Лоуренс Миллингтон Синг

Лайнус Карл Полинг

Винсент дю Виньо

Сирил Норман Хиншелвуд и Николай Николаевич Семёнов

Уиллард Франк Либби

Макс Фердинанд Перуц и Джон Кодери Кендрю

Карл Циглер и Джулио Натта

Дороти Кроуфут Ходжкин

Роберт Бёрнс Вудворд

Роберт Сандерсон Малликен

Роналд Джордж Рейфорд Норриш и Джордж Портер

Дерек Харолд Ричард Бартон и Одд Хассель

Луис Федерико Лелуар

Кристиан Бемер Анфинсен

Станфорд Мур и Уильям Хоуард Стайн

Эрнст Отто Фишер и Джефри Уилкинсон

Джон Уоркап Корнфорт

Уильям Нанн Липскомб

Питер Деннис Митчелл

Герберт Чарлз Браун и Георг Виттиг

Уолтер Гилберт и Фредерик Сенгер

Кэнъити Фукуи и Роалд Хофман

Роберт Брюс Меррифилд

Херберт Аарон Хауптман и Джером Карле

Дадли Роберт Хершбах, Ли Ян и Джон Чарлз Полани

Доналд Джеймс Крам, Жан Мари Лен и Чарлз Педерсен

Иоганн Дайзенхофер, Роберт Хубер и Хартмут Михель

Сидней Олтмен и Томас Роберт Чек

Элайс Джеймс Кори

Пауль Крутцен, Марио Молина и Шервуд Роуланд

Роберт Керл, Харолд Крото и Ричард Смелли

Пол Бойер и Джон Уокер

Алан Хигер, Алан Мак-Диармид и Хидеки Сиракава

Уильям Ноулз, Риоджи Нойори и Барри Шарплесс

Джон Фенн и Койчи Танака

Аарон Цехановер, Аврам Гершко и Ирвин Роуз

Роберт Граббс, Ричард Шрок и Ив Шовен

Осама Симомура, Мартин Чалфи и Роджер Цянь

Ада Йонат, Венки Рамакришнан и Томас Стайц

Акира Судзуки, Ейичи Негиши, Ричард Хек

Нобелевская премия по химии ежегодно присуждается начиная с 1901 года. Первым лауреатом в 1901 году стал голландский ученый Якоб Вант-Гофф. С 1901 года по настоящее время вручено 188 Нобелевских премий по химии. Нобелевскими лауреатами стали 187 человек (английский ученый Фредерик Сенгер является единственным в истории награждения, получившим две Нобелевские премии — в 1958 и 1980 годах). Нобелевская премия по химии не вручалась восемь раз — в 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 и 1942 годах.

За историю вручения премии по химии самым молодым лауреатом в 1935 году стал французский ученый Фредерик Жолио-Кюри, которому в год вручения награды исполнилось 35 лет. Самым возрастным лауреатом является американский ученый Джон Беннетт Фенн, получивший в 2002 году награду в возрасте 85 лет.

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 октября 2020 года в Стокгольме (Швеция) объявят имя лауреата Нобелевской премии по химии.

Присуждение премии и выдвижение кандидатов

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию по химии должен получить тот, "кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование" в этой области. Награду присуждает Шведская королевская академия наук (Стокгольм). Ее рабочий орган – Нобелевский комитет по химии, он состоит из пяти-шести человек, которых избирают сроком на три года.

Номинировать на премию могут ученые разных стран, включая членов Шведской королевской академии наук и лауреатов Нобелевских премий по химии и физике, которые получили специальные приглашения от комитета. Кандидатов можно предлагать с сентября по 31 января следующего года. Затем комитет отбирает наиболее достойных претендентов. В начале октября Нобелевский комитет выбирает лауреата (или лауреатов) большинством голосов.

Лауреаты

Среди лауреатов премии, получивших мировую известность, были Эрнест Резерфорд (Великобритания, 1908), который заложил основы учения о радиоактивности и строении атома, и исследователь природы химических связей Лайнус Полинг (США, 1954). Британский биохимик Фредерик Сэнгер дважды становился обладателем этой премии – в 1958 и в 1980 годах.

Всего в списке лауреатов 183 ученых, в том числе пять женщин. В 1911 году награды была удостоена Мария Склодовская-Кюри – за открытие радия и полония (в 1903 году она также получила Нобелевскую премию по физике). В 1935 году Ирэн Жолио-Кюри (дочь Марии Кюри) вместе с мужем Фредериком Жолио получили премию за синтез новых радиоактивных элементов. В 1964 году премия была присуждена англичанке Дороти Кроуфут-Ходжкин, в 2009 году – Аде Йонат (Израиль; совместно с двумя учеными из Великобритании и США). В 2018 году половину премии получила американка Фрэнсис Арнольд за исследования в области "направленной эволюции ферментов" (вторая часть награды была разделена между американским и британским учеными Джорджем Смитом и Грегори Винтером, которые разработали фаговый дисплей – лабораторный метод изучения взаимодействий белков с ДНК, пептидами и другими белками).

Единственным советским и российским ученым, отмеченным этой наградой, остается академик Николай Семенов. Он один из основоположников химической физики, создатель теории теплового взрыва газовых смесей. Премии он был удостоен (совместно с английским химиком Сирилом Хиншелвудом) в 1956 году за обоснование общей количественной теории цепных реакций.

Немецкие ученые Рихард Кун и Адольф Бутенандт, отмеченные этой наградой в 1938 и 1939 годах, были вынуждены отказаться от нее, так как власти нацистской Германии запрещали принимать Нобелевские премии. Кун и Бутенандт смогли получить диплом и медаль после Второй мировой войны.

В 2019 году премию присудили американцу Джону Гуденофу, британцу Стэнли Уиттингему и японцу Акире Ёсино "за разработку литиевых батарей".

Статистика

В 1901-2019 годах премия присуждалась 111 раз (в 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940-1942 годах академикам не удавалось найти достойного кандидата). 23 раза премия была разделена между двумя лауреатами и 25 раз – между тремя. Средний возраст лауреатов премии по химии – 58 лет. Самым молодым в списке остается Фредерик Жолио (35 лет), а самым пожилым – 97-летний Джон Гуденоф.

Вручение Нобелевской премии — одно из главных научных событий года. Эта премия – одна из наиболее престижных наград, которую с 1901 года вручают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или в развитие общества. Премия присуждалась гражданам России и СССР 16 раз, и 23 раза лауреатами премии становились люди, которые проживали на территории других стран, но имели русские корни. Наша авторская выборка русских лауреатов в области медицины, физики и химии позволяет проследить сразу несколько временных отрезков, на рубеже которых вручалась премия, а также вы сможете ознакомиться с вкладом в науку, который совершили эти выдающиеся ученые.

Иван Петрович Павлов (1904 – медицина).

Всю свою научную карьеру Иван Петрович Павлов построил в Санкт-Петербурге. Поступив после духовной семинарии на юридический (!) факультет СпбГУ, он уже через 17 дней перевелся на факультет естественных наук и стал специализироваться на физиологии животных.

За свою научную карьеру Павлов, по сути, создал современную физиологию пищеварения. И в 1904-м году в возрасте 55 лет И.П. Павлову была вручена Нобелевская премия за исследования пищеварительных желез. Таким образом, Павлов стал первым Нобелевским лауреатом из России.

Илья Ильич Мечников (1908 – медицина)

Медицина в 19-м веке в Российской Империи переживала свой расцвет. Русскими учеными были изобретены наркоз, составлены подробнейшие анатомические атласы, которые используются до сих пор. И если такие замечательные ученые, как Н.И. Пирогов, П.А. Загорский, Ф.И. Иноземцев, Е.О. Мухин и другие, не получили Нобелевскую премию, то это только потому, что в их времена ее просто не существовало.

Резкий рост средней продолжительности жизни в 20-м веке был вызван, в основном, победой над инфекционными заболеваниями, которые были причиной около 50% смертей в 19-м веке. И труды Мечникова сыграли в этом далеко не последнюю роль.

Много внимания Илья Ильич Мечников уделял вопросам старения. Он считал, что человек стареет и умирает очень рано из-за постоянной борьбы с микробами. Для увеличения продолжительности жизни он предлагал ряд мер – стерилизовать пищу, ограничить потребление мяса и употреблять кисломолочные продукты.

Николай Николаевич Семенов (1956 – химия)

Николай Семенов предпочитал сфокусироваться на одной задаче до получения результата. Поэтому он опубликовал совсем незначительное количество научных работ. И если использовать современные методы оценки научных достижений, которые базируются на количестве статей в научных журналах, Семенов стал бы самым худшим сотрудником Института химической физики за все время его существования.

Лев Давидович Ландау (1962 – физика)

Лев Давидович Ландау с детства был очень хорошо подкован в математике. В 12 лет он научился решать дифференциальные уравнения, а уже в 14 лет поступил в Бакинский университет, причем сразу на два факультета: химии и физики. Неизвестно, какими бы открытиями в химии мы были бы обязаны Ландау, но он, в итоге, выбрал своей специальностью физику.

Ландау считается легендой в мире физики. Он внес вклад практически во все разделы современной физики: квантовая механика, магнетизм, сверхпроводимость, астрофизика, атомная физика, теория химических реакций и т.д. Ландау также является автором учебного курса по теоретической физике, который переведен на 20 языков и продолжает переиздаваться и в 21-м веке (последнее издание на русском языке вышло в 2007 году).

Вернер Гейзенберг выдвигал Ландау на соискание Нобелевской премии аж три раза – в 1959, 1960 и 1962 году. И, наконец, его усилия были вознаграждены, а работы Ландау оценены по достоинству. За исследования жидкого гелия Лев Давидович Ландау в 1962-м году стал Нобелевским Лауреатом.

Николай Геннадьевич Басов (1964 – физика)

В начале 20-го века казалось, что физика закончила свое развитие. Многие ученые считали, что фундаментальные открытия и прорывы больше невозможны, человечество, в основном, поняло и описало физические законы. А всего через несколько лет случился невероятный прорыв – квантовая физика, открытие атомов, теория относительности.

На основе новых фундаментальных физических принципов как из рога изобилия посыпались открытия, новые законы и изобретения.

Николай Геннадьевич Басов специализировался на квантовой электронике. Его исследования сначала доказали теоретическую возможность создания лазера, а затем и позволили создать первый в мире мазер (отличается от лазера тем, что в нем используются не лучи света, а микроволны).

До конца жизни Басов продолжал работу в выбранной области. Он сконструировал несколько типов лазеров, использующихся и поныне в самых различных областях, а также исследовал различные области применения лазеров, например, в оптике, химии, медицине.

Петр Леонидович Капица (1978 – физика)

Жорес Иванович Алферов (2000 – физика)

Несмотря на то, что наука на постсоветском пространстве пришла в серьезный упадок, наши физики продолжают делать открытия, удивляющие мир. В 2000, 2003 и 2010 годах Нобелевские премии по физики были вручены российским ученым. И первым Нобелевским лауреатом Российской Федерации стал Жорес Иванович Алферов.

Научная карьера ученого проходила в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Алферов поступил в Ленинградский Электротехнический Институт (ЛЭТИ) без экзаменов. После окончания института стал работать в Физико-Техническом Институте имени А.Ф. Йоффе, где принял участие в разработке первых отечественных транзисторов.

С электроникой и нанотехнологиями связаны самые большие научные успехи Алферова. В 2000-м году его разработки в области полупроводников и микроэлектронных компонентов были удостоены Нобелевской премии.

Алферов является бессменным деканом физико-технического факультета СпбГУ, ректором-основателем Академического университета РАН, научным руководителем инновационного центра в Сколково.

Алферов занимается и государственной политикой, с 1995-го года являясь депутатом Государственной Думы РФ, где отстаивает интересы научного сообщества, в частности выступая против недавних реформ Российской Академии Наук.

Читайте также: