Сообщение на тему история редуктора

Обновлено: 28.06.2024

Существует легенда об изобретении Архимедом многоступенчатого редуктора и червячной передачи – механизмов, применяемых для перемещения судна «силой одного человека. Такой механизм, как полиспаст с достаточным числом блоков, был описан задолго до Архимеда и вполне мог им использоваться для перемещения триер, весивших более сотни тонн. То же относится и к многоступенчатым зубчатым передачам. Однако многоступенчатые редукторы не нашли (да и не могли найти) широкого применения в античности, когда главным источником энергии была сила людей и животных, которые в принципе не могли развивать больших мощностей и скоростей. Древние греки и римляне в основном довольствовались такими нехитрыми механизмами, как одиночный блок и ворот, просто потому, что большего им и не требовалось.

Промышленная революция ознаменовалась переходом от деревянных передач к металлическим. Ветряные и водяные движители уже могли создавать усилия, которые не выдерживали деревянные детали. Поиск новых источников энергии и создание механизмов, способных заменить ручной труд, явились одним из основных факторов промышленной революции. Только во Франции к началу 18 века имелось 80 тыс. мукомольных мельниц, 15 тыс. мельниц, используемых в промышленных целях, и 500 мельниц для измельчения железной руды. По сравнению со Средними веками, передаточные механизмы начали использоваться очень широко. От мельниц с помощью зубчатых и ременных передач приводились в движение токарные станки, сверлильные станки, роликовые станки для получения металлических листов и ротационные резаки для их разрезания, вентиляторы для шахт, шахтные подъемники и насосы для шахт с цепным приводом. Для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное с целью приведения в действие ударных устройств средневековые мастера стали применять кулачковый и кривошипный механизмы. Таким образом, механизированные фабрики Европы Нового времени в результате промышленной революции заменили ручной труд машинами, а также сконцентрировали большие мощности на относительно небольших площадях. Однако передаточные механизмы были в 17-18 веках достаточно громоздкими и неэффективными. Именно в это время ученые-механики начали разрабатывать классическую теорию зацепления профилей зубьев (Ф.Делахир, М.Камус, Л.Эйлер).

С появлением паровой машины возникла необходимость в передаче еще больших мощностей. Соответственно, потребовалось конструировать металлические редукторы. К 1850 году ткацкие станки с механическим приводом были уже втрое производительнее ручных станков. Более дешевая энергия дала возможность повысить быстродействие станков, и это укрепило их экономическое преимущество. Паровой двигатель был достаточно мощным, чтобы приводить в движение несколько текстильных станков, и соответствующие станки приходилось размещать вокруг двигателя. Паровой двигатель также сделал возможным размещение производств не только у воды, а там, где были уголь, рабочие руки, рынки сбыта и транспорт. Новое время проводило и селекцию самых оптимальных конструкций зубчатых передач – тиражироваться начинали именно те, что давали максимальный экономический эффект. К середине 19 века, по-видимому, следует отнести появление первых серийных редукторов. Ну а появление во второй половине 19 века электрического привода, бензиновых и дизельных двигателей означало разработку редукторов с заданными параметрами. Зубчатые механизмы предназначались для передачи вращательного движения от высокооборотных двигателей и преобразования (снижения) его параметров. Даже самые первые электродвигатели и ДВС обладали скоростью и моментом, как правило, не подходящим для использования в технологическом процессе.

Первые упоминания об этих механизмах появились задолго до рождения Архимеда, которому многие приписывают их изобретение. Однако широкого распространения редукторы в те времена не получили, поскольку в них не было большой необходимости.

Принцип действия и первое применение

Сущность механической передачи крутящего момента вытекает из принципа колеса. Элементарный редуктор функционирует так: имеются два параллельно вращающихся колеса, с контактирующими ободьями. Когда одно колесо (ведущее) вращается, то силой трения приводится в действие и второе колесо (ведомое). При этом соблюдается следующая закономерность: лежащие на ободьях колес точки проходят одинаковое расстояние.

Если же одно колесо больше другого, то при движении в зацеплении с меньшим оно будет делать меньше оборотов во столько же раз, во сколько его диаметр больше. Если меньшее по размеру колесо является ведомым, то итоговая скорость будет меньше, но такая передача вдвое увеличит крутящий момент. Данный эффект особенно актуален в ситуациях, когда необходимо получить большую силу движения, — например, при подъеме тяжелых грузов.

Отсюда следует вывод: используя два разных по размерам колеса, можно одновременно с передачей движения осуществлять и его преобразование. При этом колеса должны быть не гладкими, а зубчатыми — только в этом случае можно обеспечить надежное и стабильное сцепление между ними (иначе они будут проскальзывать, что может свести эффективность устройства к нулю). Зубья были изобретены еще во времена античности, что и привело к появлению классического редуктора.

Развитие идеи колесной передачи в Средние века

Во времена Средневековья широкое распространение имели только два вида механических силовых установок — гидравлический (водяной) и ветряной. Один из главных гениев той эпохи — Леонардо да Винчи — активно разрабатывал направления применения редукторов: после него осталось множество чертежей, где колесная передача используется в самых разных узлах, агрегатах и механизмах.

При его жизни многие разработанные им проекты так и остались нереализованными, что ни в коей мере не умаляет их несомненных достоинств. Леонардо да Винчи изобретал устройства, функционирующие на основе как элементарной, так называемой цевочной передачи (когда роль зубьев исполняют цилиндрические шпеньки), так и с применением глобоидной червячной передачи. В данном случае рабочая поверхность ведущего компонента (им мог являться как червяк, так и винт) была вогнутой, что позволяло ей охватывать ведомый элемент (шестерню) под большим углом. Леонардо да Винчи создал чертежи приспособлений, с помощью которых можно было преобразовывать поступательное движение во вращательное, и наоборот. Ему удалось придумать не только спиральную и коническую передачи, но и роликовую цепь, которая по сей день является главным передаточным элементом в велосипедах, а также активно применяется в мотоциклах и прочих механизмах.

Постоянно совершенствуясь в области инженерно-конструкторских разработок, Леонардо да Винчи стал основоположником теории передаточных механизмов — плоских и пространственных зацеплений на зубчатой основе, передач с гибкими звеньями и переменными скоростями вращения. На его постулатах базируется классическая инженерная механика, которая обрела математическое оформление намного позже.

Эволюция редуктора

Одним из признаков промышленной революции стал массовый переход от деревянных конструкций, в том числе и механических передач, к металлическим. Совершенствование водяных и ветряных силовых установок, в частности — увеличение их мощности, стало причиной того, что деревянные детали не выдерживали нагрузок.

С развитием металлургии стали эволюционировать и передаточные механизмы. Ременные и зубчатые передачи активно использовались для приведения в действие самых разнообразных станков (роликовых, сверлильных, токарных, ротационных и др.), шахтных вентиляторов, подъемников и насосов. После изобретения кулачковых и кривошипных механизмов стало проще приводить в действие ударные устройства путем преобразования крутящего момента в возвратно-поступательное движение.

Однако, несмотря на очевидный прогресс, передаточные механизмы 17 – 18 веков всё же были громоздки и малоэффективны. Усовершенствовать их в соответствии с требованиями времени взялись такие ученые, как Ф. Делахир, М. Камус и Л. Эйлер, занявшиеся разработкой классической теории зацепления профилей зубьев.

После изобретения паровой машины существенно возросли требования к мощности передаточных механизмов. Они постоянно дорабатывались и совершенствовались, при этом недостаточно эффективные конструкции были преданы забвению; внедрялись лишь самые передовые технологии и идеи. Примерно в середине 19 века началось производство серийных редукторов, а во второй половине позапрошлого столетия с появлением электричества, а также бензиновых и дизельных моторов стали разрабатываться редукторы с заданными характеристиками. Главным предназначением зубчатых устройств являлись передача крутящего момента от высокооборотных силовых установок и преобразование его параметров, поскольку электромоторы и двигатели внутреннего сгорания имели скорость и крутящий момент, не соответствующие потребностям технологических процессов.

В настоящее время практически невозможно встретить машину, в которой отсутствовал бы зубчатый механизм. Редукторы используются повсеместно и являются неотъемлемым элементом многих видов оборудования.

Unfortunately, you are using an outdated browser. Please update your browser to improve performance, quality of the displayed material, and improve security.

Из сохранившихся источников сложно сделать вывод о точном времени (и тем более авторе) изобретения редуктора. Известно, что он использовался еще в Древнем Египте для нужд земледелия (первые механизированные системы орошения).

Изобретение редукторов

Принцип передаточного механизма (использование устройств I поколения)

В основе изобретения редуктора лежит устройство элементарного передаточного механизма – простейшая колесная передача. Как она работает:

- есть 2 колеса с контактом ободьев (при параллельном расположении осей);

- вращение одного обода запускает движение второго благодаря силе трения;

- первый вращающийся элемент при этом называют ведущим, так как он задает вращательный импульс, второй – ведомым.

Другими словами, первые авторы идеи создания редуктора научились не только использовать его для передачи движения, но и преобразовывать двигательную энергию, применяя простейшие конструктивные решения и уже известные закономерности:

- частота вращения большего колеса ниже, чем меньшего настолько же, насколько его диаметр больше диаметра ведомого элемента;

- пути точек, лежащих на первом и втором ободе, при вращении одинаковы.

При этом очень быстро выяснилось, что сцепка на гладких ободьях не обеспечивает нужного наращения момента силы из-за слабого трения между ними (колеса проскальзывают, что снижает эффективность применения редуктора). Для решения этой проблемы древние умы и применили систему зубьев – оснастили ободья пальцами-зубьями (собственно, изобретение редуктора).

Использование в Средние века

В эпоху Средневековья передаточный механизм (зубчатая передача редуктора) использовалась крайне редко, уступив место ветряным системам и водяным колесам. Хотя ее простой принцип не оставался без внимания гениев того времени. Среди последних был и великий изобретатель Флоренции, Леонардо да Винчи. В его работах сохранилось множество чертежей, схем, графиков различных машин и устройств, работающих именно на зубчатой передаче.

Хотя большинство идей гения так и не были претворены в жизнь, простота и надежность его конструкции в сохранившихся схемах поражают воображение ученых и сегодня. Среди разработок да Винчи были разные задумки:

- узлы на простейшей цевочной передаче (первые системы с деревянными ободьями и цилиндрическими шпеньками-зубьями);

- первые системы на глобоидной червячной передаче;

- устройства с гибкими звеньями.

Леонардо да Винчи считается основоположником теории, давшей толчок эволюции принципа работы редукторов в будущем. Значительно опередив свое время, гениальный художник (по совместительству инженер-конструктор), по сути, сформировал первые законы классической инженерной механики, применяемые в практике и сегодня. Его наследие – теория передаточных механизмов (плоских пространственных зубчатых передач с переменными скоростями вращения).

Эволюция редуктора

Технический прогресс, индустриализация городов, активное развитие промышленности – все это привело к значительному увеличению нагрузки на механизированные системы. Деревянные конструкции последних уже не справлялись с работой, что и определило начало нового этапа развития передаточных механизмов.

- шахтные вентиляторы;

- насосное оборудование;

- механизированные подъемники;

- токарные, роликовые, сверлильные, ротационные станки.

Для приведения в действие устройств все чаще используются ременные и зубчатые передачи. После появления ударных систем (кулачковых, кривошипных) потребность в технических решениях, способных превращать движение (вращение) в момент силы, – объективная необходимость времени.

В XVII–XVIII вв. использование редукторов становится нормой, но сами они остаются громоздкими и не способны обеспечить эффективность работы подключаемых механизмов. Над проблемой усовершенствования технологии в эту эпоху работали такие выдающиеся умы, как Ф. Делахир (член французской академии), ученый М. Камус (Франция) и профессор Петербургской академии Л. Эйлер – авторы теории зацепления профилей с зубьями, ставшей впоследствии классической.

От Древнего мира до сегодняшнего дня

История редуктора получила новый толчок в середине XIX века, когда началось его серийное производство. Причиной стало появление паровой машины, которая требовала от редукторной техники больше надежности, эффективности и длительности срока службы.

Со II половины XX века налажено изготовление передаточных механизмов заданных характеристик. Потребность в них возникла в связи с использованием бензиновых, дизельных двигателей и усовершенствованных электромоторов – силовые устройства выдавали показатели скорости и момента силы, не соответствующие технологическим процессам, в которых участвовали.

Сегодня, по прошествии нескольких тысяч лет с момента изобретения редуктора, невозможно представить оборудование, которое бы не использовало его в работе. Передаточный механизм присутствует во всех сферах промышленности, и эволюция его конструкции, принципа действия, характеристик продолжается.

Применять передаточные механизмы люди начали с глубокой древности. Достоверно известны факты использования первых прототипов современных редукторов в Древнем Египте и Месопотамии. Главным образом для нужд сельского хозяйства. Важность подобного изобретения для человечества сложно переоценить, но, к сожалению, история не сохранила имя первого конструктора редуктора, так же, как и неизвестно имя первого человека, открывшего возможности применения колеса.

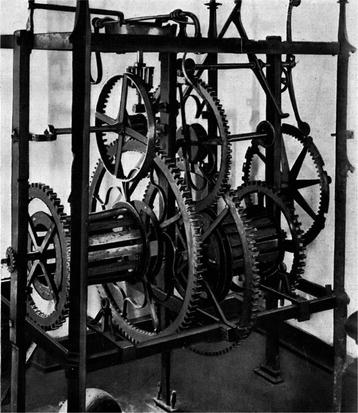

Рис. №1. Первый редуктор.

Изобретение редукторов.

Рис. №2. Один из способов применения редуктора

Понятно, что изначальные образцы были далеки от привычных современных редукторов и отличались некоторыми особенностями:

- изготавливались из дерева;

- зубчатые колеса не являлись цельным изделием, a представляли собой сборочную единицу из обода и пальцев;

- пальцы (зубья) колес часто имели не прямоугольную, a цилиндрическую форму, т.к. изготавливались вручную из отрезов брёвен.

При этом даже такие несовершенные с современной точки зрения механизмы значительно помогали нашим далеким предкам решать проблемы, связанные с подачей воды для орошения, подъема грузов и т.п.

Применение принципов передаточного механизма в устройствах I поколения.

Первично в устройствах применялась простейшая колесная передача. Она не являлась достаточно эффективной из-за проскальзывания соприкасающихся деталей. Фактически, использование всех преимуществ редуктора стало возможным только с изобретением зубчатого колеса.

Рис. №3. Применение редуктора в сельском хозяйстве

Наибольшее практическое распространение получило совместное применение зубчатых колес различного диаметра в одном механизме. Такой подход позволил одновременно решать несколько задач: изменение частоты вращения ведомого колеса (ведомого вала), изменение момента силы и изменение направления приложения усилия.

Таким образом применение механических редукторов значительно облегчило многие процессы обеспечения хозяйственной деятельности человека и даже стало использоваться в военном деле. Но, несомненно, на начальном этапе передаточные механизмы были ненадежными и требовалось их совершенствование.

Использование в Средние века.

Несколько позднее, различные конструкторы-энтузиасты смогли предложить интересные решения, которые дали новый толчок общему развитию человеческой цивилизации. Имена некоторых их них мы помним до сих пор. Например, известный каждому Леонардо да Винчи. Найдено и изучено много его работ, касающихся различных механизмов, в которых он видит основополагающей конструкторской идеей именно зубчатую передачу с переменными скоростями вращения.

Рис. №4. Редуктор часового механизма

B последние годы развилась активная полемика на предмет постановки под сомнение гениальности и уникальности личности Леонардо в истории. Отчасти это предположение можно назвать верным: ни одно из устройств, построенных по оригинальным чертежам Леонардо да Винчи, работать не будет. Более того, ряд основных узлов был не изобретен, a заимствован из работ ученых Античности и даже более ранних времён… Но его разработки заложили невероятный базис для развития конструкторской мысли на несколько столетий вперед. И вот это уже точно неоспоримый факт!

Эволюция редуктора.

До этого времени в XVII–XVIII веках редукторы также совершенствовались и успешно использовались в различных приводных механизмах, но стремительное развитие промышленного производства именно в XIX веке, развитие металлургии, добывающей и обрабатывающей промышленности привели к необходимости комплексного подхода в обеспечении механизации труда. Редукторы не стали исключением в этой гонке, являясь неотъемлемой частью любого станка или сложного механизма.

Применение редукторов получило широкое распространение в таких ответственных устройствах, как шахтные вентиляторы, насосное оборудование и, конечно, различные станки и подъемники. Помимо зубчатых передач стали использоваться ременные, a также кулачковые и кривошипные механизмы.

Всё это побудило к развитию прикладных направлений в физике и математике для теоретического обоснования и расчета целесообразности применения различных видов передач в технологических процессах. Целая плеяда выдающихся ученых того времени работала над решением этих проблем, в частности, Ф. Делахир и Л. Эйлер.

От Древнего мира до наших дней.

B настоящее время механические редукторы применяются, без преувеличения, во всех сферах хозяйственной деятельности человека и производятся серийно. B зависимости от возникновения новых сложных технологических задач проходит постоянное совершенствование методик расчета, применение различных профилей зубчатых колес и построение кинематических схем, основанных на комбинированном использовании различных типов передач.

Рис. №5. Мотор-редуктор

Оглядываясь на прошедшие тысячелетия, можно сделать вывод, что наследие наших предков в области механики не осталось забытым, a, напротив, динамично развивается и совершенствуется.

Читайте также: