Сообщение на тему быт и обычаи

Обновлено: 28.06.2024

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Реферат: Быт и нравы Древней Руси

1. Быт в Киевской Руси

2. Нравы и обычаи славян

3.Н ародные праздники и обряды у славян.

5.Список использованной литературы

Богата Россия традициями и праздниками. Веками русский народ свято чтил и хранил свои традиции, передавая их из поколения в поколение. И сегодня, спустя уже десятки и даже сотни лет, многие обычаи до сих пор не утратили для нас интерес. Так, например, на Масленицу, как и сто лет назад, сжигают чучело, пекут блины, устраивают веселые игрища. А на народных гуляниях и на днях города продолжают разыгрывать сценки из древнерусских обрядов. И это понятно, ведь эти традиции - часть богатой истории русского народа, а историю своей страны необходимо знать.

Цель моей работы Познакомится с бытом и нравами Древней Руси

Сформировать представление о жизни земледельцев и горожан.

Выяснить характерные черты русского быта.

Развивать умения отбирать информацию, обобщать материал, делать выводы, работать с текстом самостоятельно.

1. Быт в Киевской Руси

Быт в Киевской Руси имел разницу в образе жизни людей различных районов страны, городов и деревни, феодальной верхушки и основного населения.

Народ Древней Руси жил как в больших для своего времени городах, насчитывающих десятки тысяч человек, так и в селах в несколько десятков дворов и деревнях.

Народы, расположенные по торговым путям, жили значительно лучше, чем дреговичи, древляне. Крестьяне жили в небольших домах. На юге это были полуземлянки, у которых даже крыши были земляные.

А на севере была северная изба - высокая, часто двухэтажная, окна небольшие, но их много – пять или шесть – и все к солнцу тянутся, высоко от земли поднялись. Сени , сарай, кладовые – всё под одной крышей. Трудно придумать жилище более удобное для сурового климата Севера с долгими студёными зимами. Наличники, крыльцо, скаты кровель северных русских изб украшает строгий, но изящный геометрический орнамент. Любимый мотив резьбы – солнечная розетка, древний символ жизни счастья, благополучия.

"Внутри избы были убраны строго, но нарядно. В избе в переднем углу под иконами – большой стол для всей семьи, вдоль стен широкие встроенные лавки с резной опушкой, над ними полки для посуды. Праздничный стол накрывали красным сукном, ставили на него резную и расписную посуду, ковши, резные светцы для лучины, ковши.

Ковши были самых разнообразных форм и размеров, в них наливали мед или квас. В некоторые ковши умещалось по несколько вёдер.

«. Не скоро ели предки наши,

Не скоро двигались кругом

Ковши, серебряные чаши

С кипящим пивом и вином!

Они веселье в сердце лили,

Кипела пена по краям.

Их важно чашники носили

Особенно почитались у крестьянина прялки. Прядение и ткачество было одним из основных занятий русских женщин. Нужно было наткать ткани, чтобы одеть свою большую семью, украсить дом полотенцами, скатертями. Не случайно, поэтому прялка была традиционным подарком у крестьян, они с любовью хранились и передавались по наследству. По старому обычаю парень, посватавшись к девушке, дарил ей прялку собственной работы. Чем прялка наряднее, чем искуснее вырезана и расписана, тем больше чести жениху. Долгими зимними вечерами собирались девушки на посиделки, приносили прялки, работали да хвастались жениховыми подарками.

Горожане имели иные жилища. Часто это были двухэтажные дома, состоящие из нескольких комнат. Значительно отличались жилые помещения князей, бояр, дружинников и священнослужителей. Под усадьбы отводились и большие площади земли, строились хозяйственные постройки, срубы для слуг, ремесленников. Боярские и княжеские хоромы представляли собой дворцы. Были и каменные княжеские дворцы. Дома украшались коврами, дорогими греческими тканями. Во дворцах, богатых боярских хоромах шла своя жизнь — здесь располагались дружинники, слуги.

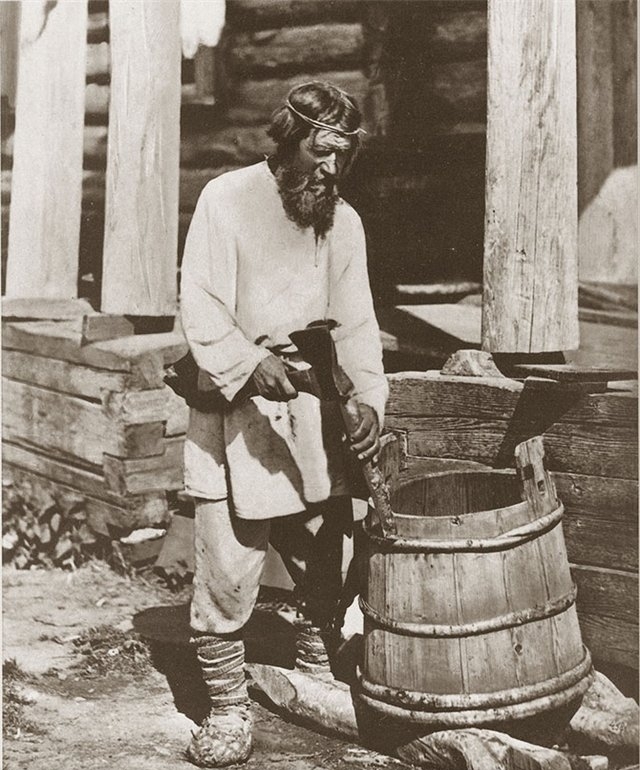

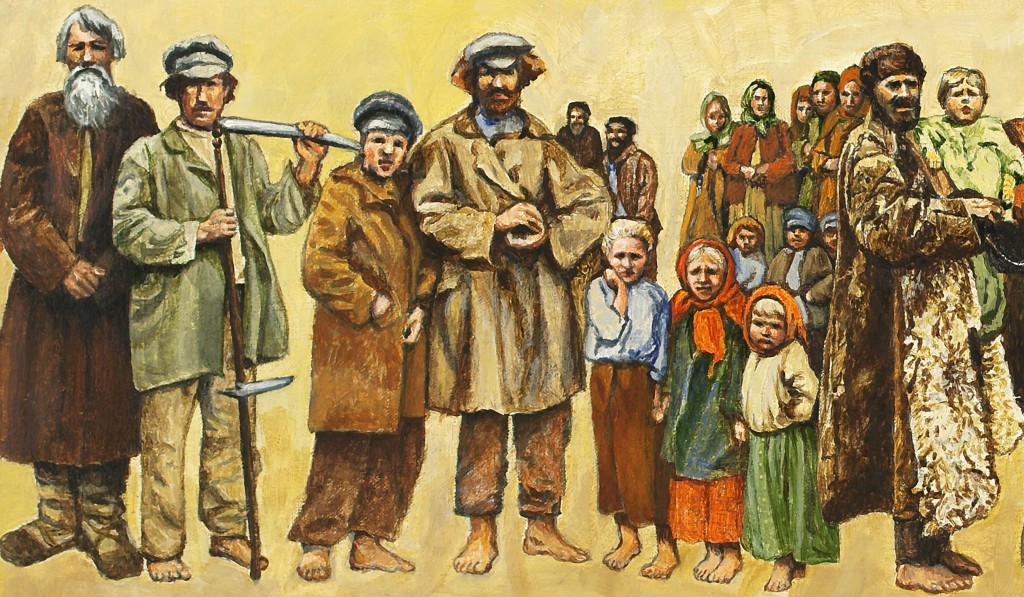

И одевались разные слои общества по-разному. Крестьяне и ремесленники - мужчины и женщины - носили рубахи (у женщин они были длиннее) из домотканого полотна. Мужчины кроме рубахи надевали штаны, а женщины - юбки. Верхней одеждой и у мужчин, и у женщин была свитка. Носили также разные плащи. Зимой носили обыкновенные шубы. Одежда знати по форме походила на крестьянскую, но качество, конечно, было иным: из дорогих тканей шилась одежда, плащи часто были из дорогих восточных материй, парчовые, вышивались золотом. Плащи застегивались на одном плече золотыми застежками. Зимние шубы шились из дорогих мехов. Обувь у горожан, крестьян и знати тоже отличалась. Крестьянские лапти дожили до 20 века, горожане чаще носили сапоги или поршни (туфли), князья носили сапоги часто украшенные инкрустацией.

2. Нравы и обычаи славян

Любимыми забавами богатых людей были соколиная, ястребиная, псовая охота. Для простого люда устраивались скачки, турниры, различные игрища. Неотъемлемой частью древнерусского быта, особенно на Севере, впрочем, как и в поздние времена, являлась баня.

На берегах Днепра шумел веселый киевский торг, где, кажется, продавались изделия и продукты не только со всей Руси, но и со всего тогдашнего света, включая Индию и Багдад.

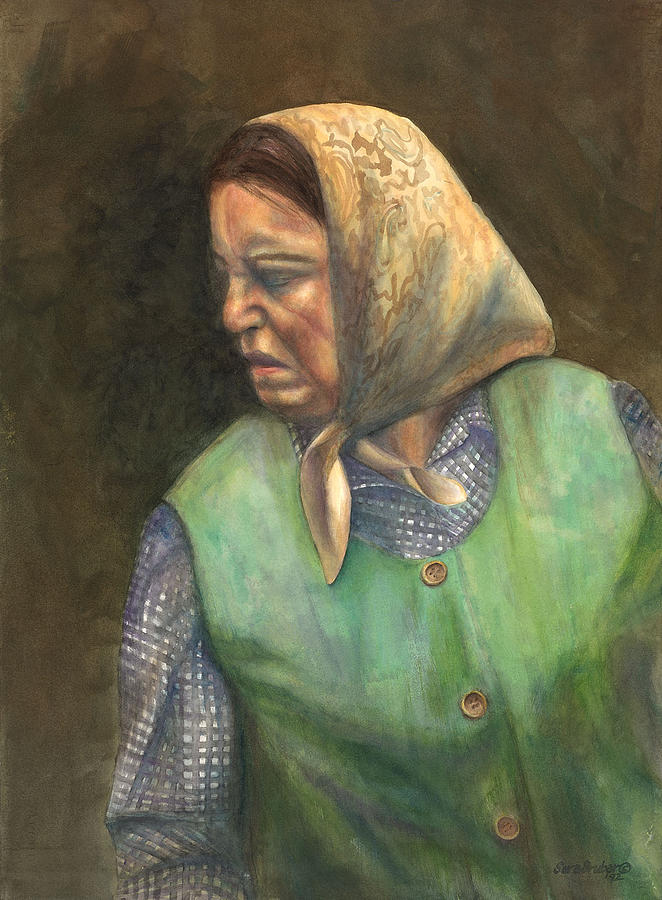

Обучение всем женским работам начиналось с раннего детства. Маленькие девочки с шести-семи лет уже помогали взрослым в поле сушить лён, а зимой пробовали прясть из него нити. Для этого им давали специально сделанные детские веретёна и прялки. Подрастала девочка и с двенадцати-тринадцати лет начинала сама готовить себе приданое. Она пряла нитки и сама ткала холст, который хранили к свадьбе. Затем она шила себе и будущему мужу рубашки и необходимое бельё, вышивала эти вещи, вкладывая в работу всё своё умение, всю душу. Самыми серьёзными вещами для девушки считались свадебные рубашки для будущего жениха и для себя. Мужскую рубашку украшали вышивкой по всему низу, делали неширокую вышивку по вороту, а иногда и на груди. Долгие месяцы девушка готовила эту рубашку. По её работе люди судили, какая из неё будет жена и хозяйка, какая работница.

После свадьбы, по обычаю, только жена должна была шить и стирать рубашки мужа, если не хотела, чтобы другая женщина отобрала у неё его любовь.

Прясть и вышивать было принято в часы, свободные ото всех других работ. Обычно девушки собирались вместе в какой-нибудь избе и садились за работу. Сюда же приходили парни. Часто они приносили с собой балалайку, и получался своеобразный молодёжный вечер. Девушки работали и пели песни, частушки, рассказывали сказки или просто вели оживлённый разговор.

Вышивка на крестьянской одежде не только украшала её и радовала окружающих прелестью узоров, но и должна была защитить того, кто носил эту одежду, от беды, от злого человека. Отдельные элементы вышивки носили символическое значение. Вышила женщина ёлочки, – значит, желает она человеку благополучной и счастливой жизни, потому что ель – это древо жизни и добра. Жизнь человека постоянно связана с водой. Поэтому к воде нужно относиться с уважением. С ней нужно дружить. И женщина вышивает на одежде волнообразные линии, располагая их в строго установленном порядке, как бы призывая водную стихию никогда не приносить несчастья любимому человеку, помогать ему и беречь его.

3. Народные праздники и обряды у славян

Совершенно очевидно, что народные праздники, игравшие весьма заметную роль в жизни древнеславянских народов, не могли оказаться в стороне от формирования магических и религиозных обрядов. С развитием религиозного культа в первую очередь народные праздники все больше и больше наполнялись религиозным содержанием, а обряды принимали религиозный характер.

Главную роль в земледельческой религии славян играли обряды и праздники, связанные с различными периодами сельскохозяйственного производства. По своему характеру эти обряды носили преимущественно магический характер и составляли целостный календарный цикл.

Цикл этих обрядов и праздников начинался зимой, в то ее время, когда дни становятся заметно длиннее, когда "солнце поворачивает на лето". По верованиям земледельческих религий, это был момент рождения бога солнца. С этим периодом связывалось множество обрядов и праздников. Среди них были святки, праздники коляды с заключительным моментом этого цикла – масленицей, содержавшей такие обряды, как зазывание, или призывание весны, проводы зимы (сожжение ее соломенного чучела) и т. д.

Цель зимних праздников и обрядов заключалась в стремлении земледельцев обеспечить себе благоприятный хозяйственный год. Поэтому в хату к праздничному столу зазывали мороз, чтобы угостить его и таким образом обезопасить себя от прихода его весной, когда, он может приморозить молодые побеги посевов. Приглашались также "ржа" (ржавчина) и "бель", портящие колос.

Будущий урожай символизировался на празднике выставленным в переднем, "красном", челу снопом. Хозяин и хозяйка, садясь за праздничный стол, перекликались между собой, делая вид, что не видят друг друга, и приговаривали: "Чтобы так же не видеть друг друга осенью за стогами и возами хлеба, грудами овощей". В праздничных обрядовых песнях содержались заклинания, якобы обеспечивавшие хороший урожай и большой приплод скота:

Главным обрядовым кушаньем праздников этого цикла была кутья, род каши из вареных зерен,– растительное блюдо, появившееся тогда, когда люди еще не умели размалывать зерна и печь хлеб. Главным блюдом масленицы были блины. Они, несомненно более позднего происхождения и своим румяным желто-красным цветом и круглой формой символизируют "нарождающееся" весной солнце.

Со встречей весны и проводами зимы были связаны многие другие очистительные обряды. Основаны они были на вере, что за темную, холодную зиму собралось множество разной нечисти, которую следовало обезвредить и изгнать из жилища и с полей.

Для этого славяне мыли свои хаты и мылись сами. Собирали во дворе весь мусор и сжигали его на костре. Костер устраивали как можно более дымным и смрадным. Все это якобы отгоняло нечисть. Считалось, что магической силой отгонять злых духов обладала и верба – дерево, первым распускавшее весной почки. Глава дома запасался ветками вербы и стегал ими всех домочадцев, приговаривая: "Здоровье – в хате, хвороба – в лес!"

Очистив таким образом себя, дом и двор, люди шли на поля и посыпали их золой от очистительных костров. По углам поля расставляли ветки вербы.

Озимые посевы обходили с яйцом и костной мукой. Муку сыпали в траву на меже, полагая, что это предохранит поля от града. Яйцо зарывали в землю, как магический символ плодородия. Вспашку поля и сев также производили с костной мукой, яйцом и заговорами.

К магическим обрядам присоединяли и жертвоприношения. Считалось, что земле при пахоте, когда ее разворачивают сохой, причиняют боль (ведь для наших древних предков земля была живым существом, божеством). Ее надо было задобрить. Поэтому в борозды ставили хлеб и пироги, поле обходили с брагой и угощениями, а после посева устраивали жертвенный пир – праздник окончания сева.

Когда хлеба начинали дозревать и приближалась пора их жатвы, начинался новый цикл земледельческих обрядов, заклинаний, празднеств, якобы способствовавших успешному созреванию и уборке хлебов.

Началом этого цикла были праздники, посвященные божествам Купале и Яриле. Купало был богом обилия и урожая, богом созревших плодов земных. Ему приносили жертвы в начале жатвы. Бог Ярило, как и Купало, считался богом плодородия. Во многих местах праздник, посвященный Яриле, соединялся с ярмарками и торжками. Во время праздника устраивались игры, пляски, кулачные бои.

Прежде чем начать жатву, приносили жертву полевому духу, особыми заклинаниями изгоняли из снопов якобы сидящих там злых духов. Таковы в самых общих чертах праздники и обряды той части древнеславянского населения, которая занималась хлебопашеством, т.е., его большинства.

4. Заключение

Быт – это национальная память народа, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору.

И с календарем, и с жизнью человека связаны народные обычаи, а также церковные таинства, обряды и праздники.

Обряды, приуроченные к крупным праздникам, включали большое количество разных произведений народного искусства: песни, приговоры, хороводы, игры, танцы, драматические сценки, маски, народные костюмы, своеобразный реквизит.

По моему мнению, нравы формируются из обрядов, традиций. Благодаря обычаям русский народ сохранил своё превосходство над другими.

Нам, как прямым наследникам древнеславянского государства нельзя забывать уроков истории.

Список литературы

1. Степанов Н.П. Народные праздники на Святой Руси. М.: Российский раритет, 1992

2. Климишин И.А. Календарь и хронология. М.: Наука, 1990.

3. Панкеев И.А. Полная энциклопедия быта русского народа. Тт. 1, 2. М.: ОЛма-Пресс, 1998

4. Коринфский А. Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа. М: Издание книгопродавца М. В. Клюкина, 1901

Наша страна имеет богатую историю, насыщенную множеством событий и свершений. Главным способом объединения людей в государстве всегда выступали традиции и обычаи русского народа, сохраняющиеся на протяжении длительного времени.

Популярные традиции

Застолья

Огромной популярностью пользуются шумные застолья. Еще с давних времен любой уважаемый человек считал своим долгом периодически устраивать пиршества и приглашать на них большое количество гостей. Такие события планировались заранее и готовились к ним с большим размахом.

В настоящее время традиция шумных русских застолий ничуть не изменилась. За большим столом могут собираться родственники, компании друзей, коллеги. Подобные мероприятия всегда сопровождаются употреблением большого количества еды и спиртных напитков.

Поводом для застолья может выступать любое значимое событие – приезд в гости дальнего родственника, проводы в армию, семейные торжества, государственные или профессиональные праздники и т.д.

Крестины

Обряд крещения существует на Руси с давних времен. Ребенок должен быть обязательно окроплен святой водой в храме, а на его шею при этом должен быть надет крестик. Данный обряд призван защитить малыша от нечистых сил.

Перед обрядом крещения родители ребенка выбирают для него крестную и крестного из своего ближайшего окружения. Эти люди впредь несут ответственность за благополучие и жизнь своего подопечного. В соответствии с традициями крещения считается, что каждое 6 января подросший ребенок должен приносить своим крестным кутью, а те в благодарность одаривают его сладостями.

Поминки

После захоронения тела все родственники и близкие покойника отправляются в его дом, в дом кого-либо из его близких или в специальный зал для проведения поминок.

Во время обряда все присутствующие за столом вспоминают усопшего добрым словом. Поминки принято проводить непосредственно в день похорон, на девятый день, на сороковой день испустя год после смерти.

Праздники

Народные традиции и обычаи русского народа включают не только определенные обряды, но и правила встречи календарных и православных праздников.

Купала

Праздник Купалы образовался в те времена, когда в честь бога плодородия люди по вечерам распевали песни, прыгали через костер. Данный обряд в итоге стал традиционным ежегодным празднованием летнего солнцестояния. Он смешивает в себе одновременно языческие и христианские традиции.

Бог Купала приобрел имя Иван после крещения Руси. Причина проста – на смену языческому божеству пришел созданный народом образ Ионнна Крестителя.

В настоящий момент праздник Ивана Купалы отмечается 24 июня.

Масленица

В древние времена масленица считалась днем поминовения умерших людей. Поэтому процесс сжигания чучела рассматривался в качестве похорон, а поедание блинов являлось поминками.

Со временем русский народ постепенно преобразил восприятие данного праздника. Масленица стала днем проводов зимы и предвкушения наступления весны. В этот день происходили шумные народные гуляния, проводились развлечения для людей – кулачные бои, ярмарки, катания на конных упряжках, катания на санках с ледяных горок, различные состязания и конкурсы.

И неизменной осталась главная традиция – печь блины в больших количествах и приглашать гостей на посиделки с блинами. Традиционные блины дополняются всевозможными добавками – сметана, мед, красная икра, сгущенное молоко, джемы и т.д.

Пасха

Праздник Пасхи на Руси считается светлым днем всеобщего равенства, прощения и доброты. В этот день принято готовить стандартные для этого праздника угощения. Куличи и пасхи традиционно пекут русские женщины, хозяйки дома, а яйца раскрашивают молодые члены семьи (молодежь, дети). Пасхальные яйца символизируют капли крови Христа. В настоящее время они не только раскрашиваются во всевозможные цвета, но и украшаются тематическими наклейками и узорами.

Новый год и Рождество

Новый год в России отмечается во всех семьях, на Рождество собираются не все. Но, во всех церквях проходят службы по поводу “Рождества Христова”. Обычно на Новый год, 31 декабря, дарят подарки, накрывают на стол, провожают старый год, а далее встречают Новый год под бой курантов и обращение президента России к гражданам. Рождество является православным праздником, который тесно вошел в быт русского народа. Этот светлый день отмечают все граждане страны независимо от наличия у них веры. Рождество традиционно считается семейным торжеством, которое празднуется в кругу близких.

За стол садятся, когда на ночном небе появляется первая заезда. На следующий день, 7 января, наступает сам семейный праздник, в который семья собираются вместе, родные дарят друг другу подарки.

Следующие 12 дней после дня рождества называются святками. Раньше во время святок молодые незамужние девушки собирались вместе для проведения различных ритуалов и гаданий, рассчитанных на привлечение женихов и определение своего суженого. В настоящее время традиция сохранилась. Девушки все так же в святки собираются вместе и гадают на женихов.

Свадебные обычаи

Особенное место в повседневной жизни занимают свадебные обычаи и традиции русского народа. Свадьба – это день образования новой семьи, наполненный множеством ритуалов и развлечений.

Сватовство

После того, как молодой человек принял решение о выборе кандидатуры в спутницы жизни, возникает необходимость проведения сватовства. Данный обычай подразумевает нанесение визита женихом с его доверенными лицами (обычно это родители) в дом к невесте. Жениха с сопровождающими его родственниками встречают родители невесты за накрытым столом. Во время застолья принимается совместное решение о том, состоится ли свадьба между молодыми. Решение закрепляется рукобитием сторон, знаменующим помолвку.

В настоящее время стандартное сватовство не пользуется такой популярностью, как раньше, но традиция обращения жениха к родителям невесты для получения их благословения все еще сохраняется.

Приданое

После принятия положительного решения относительно бракосочетания молодых, возникает вопрос подготовки приданого невесты. Обычно приданое готовит мать девушки. Оно включает в себя постельное белье, посуду, предметы обстановки, одежду и т.д. Особенно богатые невесты могут получить от родителей машину, квартиру или дом.

Чем больше приданого будет заготовлено у девушки, тем более завидной невестой она считается. К тому же, его наличие значительно облегчает быт молодых в первое время их совместной жизни.

Девичник

Ближе ко дню торжества невеста назначает девичник. В этот день она собирается со своими подружками и родственницами, чтобы напоследок повеселиться в качестве свободной девушки, необремененной семейными заботами. Девичник может проходить где угодно – в бане, в доме невесты и т.д.

Выкуп

Самый веселый и непосредственный этап свадебного торжества. Жених вместе со своими родственниками, друзьями приезжает к порогу невесты, где его поджидают все остальные гости. На пороге процессию встречают представительницы невесты – подружки и родственницы. Их задача – проверить жениха на выносливость, смекалку и щедрость. Если молодой человек проходит все предложенные ему испытания или оказывается в состоянии оплатить поражение деньгами – он получает возможность приблизиться к невесте.

Конкурсы во время выкупа могут быть самыми разнообразными – от совсем шутливых и легких загадок, до настоящих испытаний на физическую силу, выносливость. Часто для прохождения испытаний жениху приходиться прибегать к помощи своих друзей.

В конце выкупа жених заходит в комнату, где находится его суженая.

Благословение

По традиции мать невесты подходит к молодым с семейной иконой и благословляет их на долгую и счастливую жизнь. Икона должна быть прикрыта рушником, поскольку касаться до нее голыми руками запрещено.

Во время благословения молодые должны стоять на коленях. Мать невесты трижды описывает над их головами крест иконой, произнося при этом напутственную речь. Обычно эта речь содержит пожелания жить в мире и покое, не ссориться и не обижаться по пустякам, всегда быть единым целым.

Свадебное застолье

Кульминация торжества – свадебное застолье, во время которого все желающие говорят речи в адрес молодоженов. Эти речи всегда содержат множество напутствий, пожеланий, добрых шуток.

Еще один вариант происхождения традиции имеет достаточно грустное значение. Издавна девушки не сами выбирали себе женихов, поэтому выход замуж означал для невесты не только уход из дома родителей и прощание со своей юностью, но и начало семейной жизни с нелюбимым человеком. Сейчас подобный смысл слова неактуален, поскольку девушки уже давно сами выбирают себе женихов, и браки заключаются по взаимному согласию.

По другой версии, во время застолья гости пьют за здоровье жениха и невесты водку, которая имеет горький вкус. Молодожены должны во время тостов поцеловаться, чтобы сладким поцелуем разбавить горечь спиртного напитка.

Что посеешь – то и пожнешь

Из словесных портретов русских крестьян наши современники знают, что эта прослойка общества вела натуральное хозяйство. Такой деятельности присущ потребительский характер. Производство конкретного хозяйства представляло собой продукты питания, необходимые человеку, чтобы выжить. В классическом формате крестьянин трудился, чтобы прокормить себя.

В деревенских краях крайне редко покупали еду, а питались довольно просто. Пищу люди именовали грубой, поскольку длительность приготовления сокращалась до минимально возможной. Хозяйство требовало большой работы, немалых усилий, отнимало очень много времени. У женщины, отвечавшей за приготовление пищи, не было ни возможности, ни времени для приготовления разнообразных блюд или сохранения продуктов на зиму какими-то особенными способами.

Из словесных портретов русских крестьян известно, что люди в те времена питались однообразно. На праздники обычно свободного времени было побольше, поэтому стол украшали вкусными и разнообразными продуктами, приготовленными с особенным изыском.

Как считают современные исследователи, прежде сельские женщины были более консервативными, поэтому старались пользоваться одними и теми же ингредиентами для приготовления блюд, стандартными рецептами и приемами, избегая экспериментов. В некоторой степени такой подход к повседневному питанию стал бытовой традиционной чертой общества того времени. Сельские жители к пище были довольно равнодушными. Как следствие, рецепты, призванные разнообразить рацион, казались, скорее, излишеством, нежели нормальной частью повседневной жизни.

О рационе

У Бржевского в описании русского крестьянина можно видеть указание на разные продукты питания и частоту их употребления в быту крестьянской прослойки общества. Так, автор любопытных трудов заметил, что мясо не было постоянным элементом меню типичного крестьянина. И качество, и объемы продуктов питания в обычной крестьянской семье не соответствовали нуждам человеческого организма. Признавалось, что обогащенная белком пища была доступна лишь по праздникам. Крестьяне в очень ограниченных количествах потребляли молоко, масло, творог. В основном их подавали к столу, если праздновали свадьбу, престольное событие. Таким было меню при разговении. Одной из типичных проблем того времени выступало хроническое недоедание.

Из описаний русских крестьян ясно, что мужицкое население было бедным, поэтому достаточно мяса получало лишь в определенные праздники, например, в Заговенье. Как свидетельствуют записки современников, даже самые бедные крестьяне к этому значимому дню календаря находили в закромах мясо, чтобы поставить его на стол и вволю наесться. Одной из важных типичных черт крестьянского быта было обжорство, если выпадала такая возможность. Изредка к столу подавали блины из пшеничной муки, смазанные маслом, салом.

Любопытные наблюдения

Как можно узнать из составленных ранее характеристик русских крестьян, если типичная семья того времени резала барана, то мясо, которое она с него получала, ели все члены. Длилось это лишь день-другой. Как отмечали сторонние наблюдатели, исследовавшие образ жизни, продукта было достаточно, чтобы неделю обеспечить стол мясными блюдами, если есть эту пищу в умеренных количествах. Однако в крестьянских семьях не было такой традиции, поэтому появление большого объема мяса отмечалось его обильным поглощением.

Крестьяне ежедневно пили воду, в жаркий сезон готовили квас. Из характеристик русских крестьян известно, что в конце девятнадцатого столетия в сельской местности не было традиции чаепития. Если такой напиток и готовили, то лишь больные люди. Обычно для заварки использовали глиняный горшок, чай настаивали в печке. В начале следующего столетия наблюдатели заметили, что напиток полюбился простому люду.

Корреспонденты сообществ, занимавшиеся исследованиями, отмечали, что все чаще крестьяне заканчивают обед чашкой чая, пьют этот напиток в период всех праздников. Зажиточные семьи покупали самовары, дополняли домашний обиход посудой для чая. Если в гости приходил интеллигентный человек, к обеду сервировали вилки. При этом крестьяне продолжали есть мясо только руками, не прибегая к столовым приборам.

Бытовая культура

Как демонстрируют живописные портреты русских крестьян, а также рассказывают труды корреспондентов сообществ, занимавшихся в те времена этнографией, уровень культуры в быту в крестьянской среде определялся прогрессом конкретного населенного пункта и его сообщества, в целом. Классическое место обитания крестьянина – изба. Для любого человека того времени одним из знакомых жизненных моментов было строительства жилища.

Лишь возведя собственную избу, персона превращалась в домовладельца, домохозяина. Чтобы определить, где будет возводиться изба, собирали сельский сход, сообща принимали решение под отвод земли. Бревна заготавливали с помощью соседей или всех жителей села, так же вели работу над срубом. Во многих регионах строили в основном из дерева. Типичный материал для создания избы – круглые бревна. Их не отесывали. Исключением были степные регионы, губернии Воронежа, Курска. Тут чаще возводились мазаные хаты, свойственные Малороссии.

Как можно заключить из рассказов современников и живописных портретов русских крестьян, состояние жилья давало точное представление о том, насколько обеспечена семья. Мордвинов, приехавший в начале 1880-х в губернию вблизи Воронежа дабы организовать тут ревизию, отправлял потом высоким чинам отчеты, в которых упоминал об упадке изб. Он признавал, что дома, в которых живут крестьяне, поражают тем, насколько убого выглядят. В те времена крестьяне еще не возводили дома из камня. Такие здания были лишь у помещиков и других богатых людей.

Дом и быт

К концу девятнадцатого столетия каменные строения стали появляться чаще. Их могли себе позволить зажиточные крестьянские семьи. Крыши большинства домов в селах в те времена формировали из соломы. Реже использовали дранку. Русские крестьяне 19 века, как отмечали исследователи, еще не умели возводить кирпичные столетия, но уже к началу следующего столетия появились построенные из кирпича хаты.

Каждый согласится, что жизнь русских крестьян очень хорошо можно представить, изучая внешний и внутренний вид их жилищ. Не только состояние дома, но и дополнительных построек во дворе было показательным. Оценивая внутреннее убранство жилища, можно сразу выявить, насколько обеспечены его обитатели. Этнографические общества, существовавшие в те времена в России, уделяли внимание домам людей, обладавших хорошим достатком.

Однако члены этих организаций занимались изучением и жилищ людей, обеспеченных гораздо хуже, сравнивали, оформляли выводы в письменных трудах. Из них современный читатель может узнать, что бедный человек проживал в ветхом жилище, можно сказать, в лачуге. В его хлеву была лишь одна корова (не у всех), несколько овец. Ни овина, ни амбара у такого крестьянина не имелось, как и собственной бани.

Зажиточные представители сельского сообщества держали несколько коров, телят, около двух десятков овец. В их хозяйстве были куры, свиньи, лошадь (иногда две - для выезда и для работы). У жившего в подобных условиях человека была собственная баня, во дворе стоял амбар.

Одежда

Из портретов и словесных описаний мы знаем, как одевались русские крестьяне в 17 веке. Не слишком изменились эти манеры и в восемнадцатом, и в девятнадцатом. Как свидетельствуют записки исследователей того времени, губернские крестьяне были довольно консервативными, поэтому их наряды отличались стабильностью и следованием традициям. Некоторые даже называли это архаичностью внешнего вида, поскольку в одежде присутствовали элементы, появившиеся десятилетия назад.

Однако по мере прогресса новые веяния проникали и в сельскую местность, поэтому можно было видеть специфические детали, отражавшие бытность капиталистического общества. Например, мужские наряды по всей территории губернии обычно поражали однообразием, сходством. От региона к региону отличия были, но сравнительно малые. А вот женская одежда была заметно интереснее благодаря обилию украшений, которые крестьянки создавали своими руками. Как известно из работ исследователей Черноземья, в этом регионе женщины носили наряды, напоминавшие южнорусские и мордовские модели.

Русский крестьянин 30-40 годов 20 столетия, как и сто лет до этого, имел в своем распоряжении одежду на каждый день и для праздника. Чаще пользовались домоткаными нарядами. Зажиточные семьи могли изредка приобретать фабричные материалы для пошива одежды. Наблюдения за жителями Курской губернии в конце девятнадцатого столетия показали, что представители сильного пола в основном пользовались приготовленным дома бельем посконного типа (из конопли).

Рубахи, которые носили крестьяне, имели косой ворот. Традиционная длина изделия – до колена. Мужчины носили портки. К рубахе шел пояс. Он был сученый или тканый. По праздникам носили рубаху из льна. Люди из богатых семей использовали изготовленные из красного ситца одежды. Верхней одеждой были свиты, зипуны (кафтаны без воротника). На празднество можно было надеть сотканный дома балахон. Люди побогаче имели в своих запасах тонкосуконные кафтаны. Летом женщины носили сарафаны, а мужчины - рубахи с поясом или без.

Традиционной обувью крестьян были лапти. Их плели отдельно для зимнего и летнего периода, для будней и для праздников. Даже в 30-е годы 20 столетия во многих деревнях крестьяне оставались верны этой традиции.

Сердце быта

Поскольку жизнь русского крестьянина в 17 веке, 18 или 19 веках концентрировалась вокруг собственного дома, изба заслуживает особенного внимания. Жильем именовалось не конкретное строение, а небольшой двор, ограниченный забором. Здесь возводили жилые объекты и строения, предназначенные для хозяйствования. Изба являлась для деревенских жителей местом защиты от непонятных и даже страшных сил природы, злых духов и другого зла. Первое время избой называли лишь ту часть дома, которая обогревалась печью.

Обычно в селе сразу было видно, у кого совсем плохо обстоят дела, кто живет обеспеченно. Основными были отличия в добротности, в количестве составных элементов, в оформлении. При этом ключевые объекты являлись одинаковыми. Некоторые дополнительные строения позволяли себе лишь обеспеченные люди. Это мшаник, баня, хлев, амбар и иные. Всего таких построек существовало больше десятка. Преимущественно в прежние времена все строения вырубали топором на каждом этапе возведения. Из работ исследователей того времени известно, что ранее мастера использовали разные виды пил.

Двор и стройка

Жизнь русского крестьянина в 17 веке была неразрывно связана с его двором. Этим термином обозначали земельный участок, на котором находились все строения в распоряжении человека. Во дворе был огород, здесь же – гумно, а если у человека был сад, то и он включался в крестьянский двор. Практически все возведенные хозяином объекты выполнялись из древесины. Наиболее подходящими для строительства почитали ель, сосну. Вторая была в большей цене.

Дуб считали деревом, с которым сложно работать. Кроме того, его древесина много весит. При возведении строений к дубу прибегали при работе над нижними венцами, при строительстве погреба или объекта, от которого ждали сверхпрочности. Известно, что дубовой древесиной пользовались, возводя мельницы, колодцы. Лиственные виды деревьев применяли, создавая хозяйственные постройки.

Наблюдение за бытом русских крестьян позволило исследователям прошлых столетий понять, что древесину люди подбирали с умом, учитывая важные признаки. Например, создавая сруб, останавливались на особенно теплом, покрытом мхом дереве с прямым стволом. А вот прямослойность не была обязательным фактором. Чтобы сделать кровлю, крестьянин пользовался прямыми прямослойными стволами. Сруб обычно готовили на дворе или вблизи. Для каждого строения очень основательно подбирали подходящее место.

Как известно, топор в качестве орудия труда русского крестьянина при строительстве дома – это и удобный в использовании предмет, и изделие, накладывавшее определенные ограничения. Впрочем, таковых при строительстве было немало в силу несовершенства технологий. При создании построек обычно не ставили фундамент, если даже планировалось построить нечто большое. В углах ставили опоры. Их роль играли большие камни или пни дуба. Изредка (если длина стены была существенно больше нормы) опору ставили по центру. Сруб по своей геометрии таков, что четырех опорных точек достаточно. Это объясняется цельносвязанным типом конструкции.

Печь и дом

Образ русского крестьянина неразрывно связан с центром его дома – печью. Ее считали душой дома. Духовая печь, которую многие называют русской, это очень древнее изобретение, характерное для нашей местности. Известно, что в трипольских домах уже стояла такая система отопления. Конечно, за прошедшие тысячи лет конструкция печи несколько изменилась. Со временем топливом стали пользоваться рациональнее. Всем известно, что возведение качественной печи – это сложная задача.

Сперва на грунте ставили опечек, являвшийся фундаментом. Затем стелили бревна, которые играли роль днища. Под делали максимально ровным, ни в коем случае не наклонным. Над подом ставили свод. Сбоку делали несколько отверстий для просушки небольших предметов. В древности избы ставили массивными, но без трубы. Для вывода дыма в доме предусматривали маленькое окно. Вскоре потолок и стены становились черными из-за копоти, но деваться было некуда. Система печного отопления с трубой стоила дорого, возвести такую было сложно. Кроме того, отсутствие трубы позволяло экономить дрова.

Поскольку труд русского крестьянина регламентироваться не только общественными представлениями о морали, но и рядом правил, предсказуемо, что рано или поздно приняли нормы, касающиеся печей. Законодатели постановили обязательно выводить трубы от печи над избой. Такие требования касались всех государственных крестьян и принимались ради благоустройства села.

День за днем

В период закрепощения русских крестьян у людей выработались определенные привычки и правила, позволявшие сделать образ жизни рациональным, дабы труд был сравнительно эффективным, а семья – благополучной. Одним из таких правил той эпохи был ранний подъем женщины, отвечавшей за дом. Традиционно первой просыпалась хозяйская жена. Если женщина была слишком стара для этого, обязанности переходили к невестке.

Проснувшись, она сразу начинала топить печь, открывала дымарь, распахивала окна. Холодный воздух и дым будили остальных членов семьи. Малышей усаживали на шесток, чтобы не зябли. Дым распространялся по всему помещению, сдвигаясь вверх, зависал под потолком.

Как показали вековые наблюдения, если дерево тщательно прокоптить, оно будет меньше гнить. Русский крестьянин хорошо знал этот секрет, поэтому курные избы пользовались популярностью благодаря долговечности. В среднем под печь отводилась четвертая часть дома. Топили ее лишь пару часов, поскольку она долгое время оставалась теплой и обеспечивала отопление всего жилища в течение суток.

Печь была предметом, отапливающим дом, позволяющим готовить еду. На ней лежали. Без печи нельзя было приготовить хлеб или сварить кашу, в ней тушили мясо и сушили собранные в лесу грибы, ягоды. Печь использовали вместо бани, дабы париться. В жаркий сезон ее топили раз в неделю, чтобы приготовить недельный запас хлеба. Поскольку такое сооружение хорошо хранило тепло, еду готовили раз в сутки. Казанок оставляли внутри печи, а в нужный момент доставали еду горячей. Во многих семьях эту домашнюю помощницу украшали, чем могли. В ход шли цветы, хлебные колосья, яркие осенние листья, краски (если их удавалось достать). Считалось, что красивая печь приносит в дом радость и отпугивает злых духов.

Традиции

Блюда, распространенные у русских крестьян, появились не просто так. Все они объяснялись конструктивными особенностями печи. Если сегодня обратиться к наблюдениям той эпохи, можно узнать, что блюда томили, тушили, отваривали. Это распространялось не только на быт простых людей, но и на жизнь мелких помещиков, поскольку их привычки и повседневность почти не отличались от присущих крестьянскому слою.

Печь в доме была наиболее теплым местом, поэтому на ней делали лежанку для старых и малых. Чтобы можно было залезть наверх, делали приступки – до трех небольших ступенек.

Интерьер

Невозможно представить дом русского крестьянина без полатей. Такой элемент считался одним из основных для любого жилого помещения. Полати – это выполненный из дерева настил, начинавшийся от бока печи и длившийся до противоположной стены дома. Полати использовали для сна, поднимаясь сюда через печь. Здесь сушили лен и лучину, а днем хранили принадлежности для сна, одежду, которой не пользовались. Обычно полати были достаточно высокими. По их краю ставили балясины, предупреждающие падение предметов. Традиционно полати любили дети, ведь здесь можно было спать, играть, наблюдать за празднествами.

В доме русского крестьянина расположение предметов определялось постановкой печи. Чаще она стояла в правом углу или слева от двери на улицу. Угол, противоположный печному устью, считался основным местом хозяйкиного труда. Здесь размещали приспособления, используемые для готовки. Вблизи печи лежала кочерга. Здесь же хранили помело, лопату из дерева, ухват. Неподалеку обычно стояли ступка, пестик, квашня. Кочергой убирали золу, ухватом перемещали горшки, в ступке перерабатывали пшеницу, затем жерновами превращали ее в муку.

Красный угол

Об этой части русской крестьянской избы слышали практически все, кто хоть раз заглядывал в книги со сказками или описаниями быта того времени. Этот участок дома поддерживали чистым, украшенным. Для оформления использовали вышивку, картинки, открытки. Когда появились обои, именно здесь их начали использовать особенно часто. Задачей хозяина было выделить красный угол из остального помещения. На полку поблизости ставили красивые предметы. Здесь хранились ценности. Всякое событие, важное для семьи, праздновали в красном углу.

Основным предметом мебели, располагавшимся здесь, был стол с полозьями. Его делали довольно большим, чтобы места хватало всем членам семьи. За ним в будни кушали, в праздники организовывали застолье. Если приходили свататься к невесте, обрядовые церемонии проводили строго в красном углу. Отсюда женщину забирали на венчание. Начиная сбор урожая, первый и последний снопы относили в красный угол. Делали это максимально торжественно.

Данная работа дает обзорное предстваление об архитектуре, одежде, питании, семейных обрядах и досуге различных слоев населения в первой половине 19 века.

| Вложение | Размер |

|---|---|

| byt_i_obychai_rossii_pervoi_poloviny_xix_veka_morozova.pptx | 2.35 МБ |

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

Быт и обычаи России в первой половине XIX века Презентация Морозовой Марии Сергеевны, 8 Б класс Преподаватель: Кузякова Галина Валерьевна

Введение Быт и обычаи в начале XIX века в России напрямую зависели от сословия, к которому принадлежал человек. Общими как для богатых, так и для бедных слоев населения оставались лишь церковные праздники. Для большинства населения быт сохранял традиции и обычаи прежних времен. Масленица в России в XIX веке

Одежда Сословные различия наиболее ярко проявлялись в одежде. Основная масса населения страны продолжала носить те же предметы одежды, что носили их предки. Более обеспеченные люди носили городской костюм, который являлся разновидностью общеевропейского с чертами русского крестьянского костюма. Рассмотрим костюмы трех сословий: крестьянства, купечества и дворянства.

Одежда купцов В купеческом костюме еще долгое время прослеживались черты крестьянской одежды. Мужчины носили зипуны, кафтаны. Позже появились сюртуки. На ногах мужчины носили сапоги . Зимой носили шубы , меховые шапки. Интерес вызывает одежда купчих. Своей безвкусицей она вызывала смех у всех слоев населения. Женщины, сравнительно недавно разбогатевшие, хотели похвастаться богатством. Поэтому платья они украшали различными бантами, пестрыми цветами, делая их максимально яркими. Также купчихи надевали огромное количество украшений. Неизменным атрибутом купчих была шаль или цветной платок, которые добавляли образу еще большей комичности.

Одежда дворянского сословия Наиболее разнообразной и красивой была дворянская мода. Женские платья шились из тонких тканей. Это было очень красиво, но не соответствовало климату России. В XIX веке стали популярны рединготы – верхняя одежда, по форме напоминающая платье. Зимой оно подбивалось мехом. Низ платья украшали вышивкой, цветами, оборками. Глубокое декольте, которое было тогда в моде, дамы прикрывали шемизеткой. Завершить образ помогали самые различные украшения . Мужская одежда также отличалась своей утонченностью. Повседневной мужской одеждой были редингот, фрак , который носили с панталонами и жилетом, высокая шляпа (цилиндр), на ногах носили высокие сапоги.

Питание Главным продуктом питания у крестьян оставался хлеб . Употребляли в пищу много овощей , мясо же беднота употребляла редко . Это объяснялось не только плохим достатком , но и обилием церковных постов. Зато в изобилии люди ели рыбу . Также можно было встретить на столах яйца и молочные продукты . Основными напитками были квас, пиво, сбитень . Постепенно развивалась культура чаепития . Наличие в доме самовара или чайных приборов считалось признаком достатка хозяев . На десерт ели ягоды и фрукты , варенье . Высшие слои населения предпочитали не традиционную русскую кухню , а европейскую . В рацион питания русской знати входили такие продукты , как шоколад, бисквиты , восточные сладости. Уважающий себя дворянин пытался завести в доме винный погреб .

Обычаи и досуг Общими для всего населения являлись лишь церковные праздники с их едиными для каждого обрядами и традициями . К церковным праздникам обычно приурочивались ярмарки, сопровождающиеся гуляньями, увеселениями, хоровым пением и хороводами . Рождественско-новогодний цикл обрядов был связан со Святками. Накануне Рождества и после Нового года гадали . Главным обрядом на Крещение был крестный ход к проруби за святой водой. Первым весенним праздником являлась Масленица, когда перед постом следовало вкушать жирную пищу. Самой любимой забавой населения в эти дни было катание с гор на санках, салазках. Богатые крестьяне, а также городские купцы и дворяне катались на санях, запряженных тройками. На Пасху были популярны спортивные массовые игры молодежи, катание на качелях.

Обычаи и досуг Однако в некоторых вещах различия между более и менее обеспеченными семьями прослеживались. Обязательными были, например, рождественские елки для богатой детворы с подарками и представлениями, балы и маскарады для знати, чиновничества. Для бедноты обычным делом в эти дни были народные гулянья, колядование . Дворянство проводило дни не только на службе, но и в постоянном общении. В богатых столичных домах ежедневно обед накрывался на 100 человек. А бал или званый вечер мог обойтись хозяину в 50 тыс. рублей . Крестьянство проводило основную часть времени в труде. Но после того, как Павел I запретил привлекать крепостных к работам в выходные и праздничные дни, крестьяне стали больше времени в эти дни проводить в совместных гуляньях и праздничных развлечениях.

Подведем итоги Первая половина XIX в. в России – время , когда в жизнь общества проникает всё сильнее западноевропейские культура . В то же время сохраняются и русские традиции и обычаи . Всё это вело к созданию новой самобытной жизни Российской империи.

Читайте также: