Сообщение гипотеза самопроизвольного зарождения жизни

Обновлено: 28.06.2024

Появление теории самопроизвольного зарождения жизни

Теория самопроизвольного зарождения жизни была популярна в Египте, Вавилоне и Древнем Китае, и являлась альтернативой теории креационизма.

Теории самопроизвольного зарождения жизни придерживался Аристотель, которого часто называют основателем биологии. Аристотель считал, что любое сухое тело, становясь влажным, и любое влажное тело, становясь сухим, способно породить животных.

Согласно теории Аристотеля о самопроизвольном зарождении жизни, в веществах существуют определенные частицы, которые несут в себе некое активное начало, которое, при подходящих условиях, способно создать живой организм. С одной стороны, Аристотель был прав, утверждая, что такое активное начало есть в оплодотворенном яйце. Однако он ошибочно считал, что оно существует и в солнечном свете, и в гниющем мясе, и в иле и т.д. он считал, что живое может возникнуть не только путем спаривания животных, но и путем разложения почвы. А растения не только могут развиваться из семян, но и способны самозарождаться из разлагающейся земли под воздействием природы.

Авторитет Аристотеля оказывал большое влияние на ученых средневековья, а мнение философа переплеталось с учениями отцов церкви. В результате этого возникали самые различные нелепые, с точки зрения современной науки, представления. Например, считалось возможным выращивание человека или его подобия – гомункулуса – в колбе путем смешивания различных химических веществ.

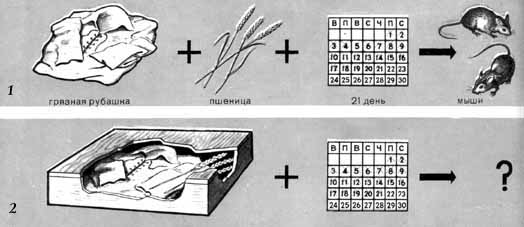

Также возможным и простым делом представлялось получение из неживых материалов животных. Известный алхимик того времени Ван-Гельмонт описал данный процесс. Ученый провел эксперимент, где он за три недели создал мышей. Для этого он использовал темный шкаф, пшеницу и грязную рубашку. Человеческий пот в этом эксперименте выступал в роли активного начала.

В сочинениях 16 и 17 века подробно описывается процесс превращения камней, воды и т.д. в птиц, зверей и пресмыкающихся. Например, существуют изображения лягушек, которые появляются из росы, и птиц и насекомых, появляющихся из веток и плодов.

Развитие естествознания сужало применение теории самопроизвольного зарождения.

Готовые работы на аналогичную тему

Опыты Реди, Нидхэма, Спалланцани

Теория самопроизвольного зарождения была впервые подвергнута сомнению итальянским биологом и врачом Франческо Реди, который в 1688 году в ходе простых опытов доказал несостоятельность мнения о самозарождении червей из гниющего мяса. В ходе опытов Реди установил, что мелкие белые червячки не что иное, как личинки мух. После ряда экспериментов Реди пришел к выводу, что живое может возникнуть только из живого. Эта концепция получила название концепции биогенеза.

Для проведения эксперимента Реди использовал четыре больших сосуда с широким горлышком. В один из сосудов он поместил землю, во второй – немного рыбы, в третий – кусок мяса, в четвертый – угрей. Все эти сосуды он плотно закрыл и запечатал. Затем проделал то же самое с четырьмя другими сосудами, однако оставил их открытыми.

Рисунок 1. Опыт Реди. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Через некоторое время в незапечатанных сосудах, в которых содержалось мясо и рыба, появились черви. В эти сосуды свободно залетали и вылетали мухи. Однако в запечатанных сосудах черви не появились, несмотря на то, что прошло достаточно много времени. Таким образом, теория о самозарождении оказалась несостоятельной.

Однако в конце 17 века Левенгук и Кирхер обнаружили мельчайшие существа, которые можно было разглядеть только в микроскоп. Эти мельчайшие существа были повсюду, где происходило гниение. Левенгук пришел к выводу, что эти существа произошли из зародышей, попавших в гниющую субстанцию. А значит, зарождение живых микробов из неживой материи происходит именно в гниющих отварах, настоях, мясе и т.д.

В середине 18 века это мнение подтвердил шотландский священник Нидхэм, который помещал отвары растений или мясной бульон в плотно закрывающиеся сосуды и кипятил. По мнению Нидхэма, за это время все зародыши должны были погибнуть, а извне зародыши не могли попасть. Однако, несмотря на это, через какое-то время в жидкостях все равно возникали микробы. Отсюда Нидхэм сделал вывод, что происходит явление самозарождения.

Однако другой ученый, Спалланцани, повторил опыт Нидхэма и пришел к выводу, что при продолжительном нагревании сосудов жидкости теряют зародышей.

В 1765 году он провел новый экспермент, в котором мясные и овощные отвары подверг кипячению в течение нескольких часов, а затем запечатал сосуды. Через несколько дней, исследовав жидкости, он обнаружил, что никаких признаков жизни в них нет. Тогда Спалланцани пришел к выводу, что все формы живых существ были уничтожены высокой температурой, а без них живое не может возникнуть.

Возникло два противоположных взгляда на процесс самозарождения. Спалланцани считал, что Нидхэм недостаточно нагревал жидкости, и ТВ них оставались зародыши. Нидхэм, в свою очередь, доказывал, что наоборот, Спалланцани нагревал жидкости слишком долго, в результате чего зарождающая сила разрушалась.

Доказательство несостоятельности теории самозарождения

Этот спор был разрешен лишь в 19 веке благодаря исследованиям французского ученого Луи Пастера.

В 1859 году французской Академией было объявлено о присуждении премии тому, кто решит вопрос о замозарождении жизни, доказав его возможность или невозможность. В 1862 году Луи Пастер, французский микробиолог и химик, получил эту премию.

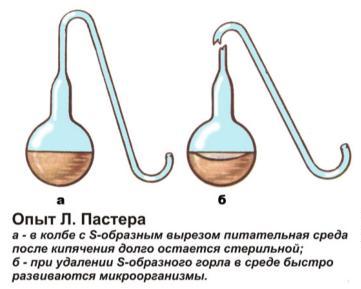

В своем эксперименте он повторил опыт Спалланцани. Пастер прокипятил питательный бульон в стеклянном сосуде, однако использовал не обычный сосуд, а стеклянную колбу в виде S-образной трубки. В колбу не мог проникнуть воздух, а соответственно, и жизненная сила. Но при этом пыль и присутствующие в ней микроорганизмы, оседали в нижней части трубки, и бульон, находящийся в колбе, оставался полностью стерильным. Однако, если горло колбы ломалось или стерильный бульон попадал в нижнюю часть S-образной трубки, бульон начинал мутнеть, что говорит о появлении в нем микроорганизмов.

Рисунок 2. Опыт Пастера. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Таким образом, Луи Пастер доказал несостоятельность теории самопроизвольного зарождения жизни, и в научном обществе была принята теория биогенеза, согласно которой, все живое происходит от живого.

Теория самопроизвольного (спонтанного) зарождения жизни

Концепция спонтанного зарождения жизни существовала в Вавилоне, Египте и Китае как альтернатива креационизму.

Креационизм — философское и религиозное учение о сотворении мира и человека Богом. Креационизм принимает жизнь как данность и не предпринимает попыток объяснения происхождения жизни естественными законами природы.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Самозарождение — спонтанное зарождение живых существ из неживых материалов.

Поддерживали данную гипотезу и другие натуралисты. Например, один исследователь утверждал, что видел через микроскоп самозарождение лягушки из майской росы. Эту теорию поддерживали также Галилей, Декарт, Гарвей, Гегель, Ламарк.

Однако в конце XVII века итальянский врач и натуралист Франческо Реди смог доказать ненаучность теории экспериментальным методом. Окончательно опровергнуть гипотезу спонтанного возникновения живых организмов удалось в 1859 г. французскому микробиологу Л . Пастеру .

Опыты Реди, Нидхэма, Спалланцани, Тереховского и Пастера

Эксперимент Реди

Спустя несколько лет после опытов Реди был изобретен мощный микроскоп, позволяющий увидеть мельчайшие организмы, которые могут жить в разных веществах. Это возобновило споры о самозарождении организмов.

Эксперимент Нидхэма

В 1745 г. английский естествоиспытатель Джон Тербервилл Нидхем провел ряд экспериментов, результаты которых оценивались в пользу абиогенеза.

Абиогенез — образование органических соединений, распространенных в живой природе, вне организма без участия ферментов.

Ученый для опытов использовал питательные жидкости (куриный бульон и др.). Нидхем производил нагрев жидкости и наливал ее в пробирку, которую впоследствии закупоривал. В итоге воздухонепроницаемую пробирку ученый снова нагревал и оставлял на несколько дней. В результате в жидкости образовывались организмы.

Эксперименты Спалланцани

Итальянский ученый Ладзаро Спалланцани (1729-1799) понимал, что Нидхем ошибся в своих экспериментах, и решил доказать экспериментально, что в нагреве жидкости решающую роль играет температура нагрева, которая при недостаточно высоком показателе не убивает микроорганизмы. Спалланцани закрывал пробирки с отварами и нагревал их в течение часа. Для сравнения ученый брал другие пробирки с жидкостью, которые кипятил только несколько минут. Через какое-то время Спалланцани обнаружил, что в плотно закрытых пробирках, которые он кипятил продолжительное время, никаких микроорганизмов не появилось. В тех емкостях, где нагревание проходило короткий промежуток времени, появилась жизнь.

Нидхем не желал признавать поражения и заявил в ответ на эксперименты ученого о существовании Производящей силы, находящейся в семенных отварах и бульоне, которую Спалланцани убивает путем активного нагревания пробирок. Спалланцани снова провел эксперимент: ученый приоткрыл крышку емкости с семенным отваром, который прогревал в течение нескольких часов. Согласно возражению Нидхема, Производящая сила жидкости должна была умереть, однако, приоткрытая пробирка впускала микроорганизмы из воздуха, что стало причиной их размножения в дальнейшем. Результаты экспериментов Спалланцани набирали популярность, а доказательства Нидхема стали терять актуальность.

Ладзаро Спалланцани совершил ряд важнейших открытий, сыгравших важную роль в развенчании теории самозарождения и развитии микробиологии вообще.

Опыты Тереховского

Российский врач и натуралист Мартын Тереховский основывался на опытах Спалланцани , однако обратил особое внимание на природу микроскопических организмов, обитающих в водных настоях, приготовленных на веществах с растительным или животным происхождением. М. Тереховский привел описание изучаемых организмов, которые могут:

- активно двигаться;

- реагировать на яды;

- реагировать на электрические заряды;

- двигаться с помощью специальных органов;

- погибать при определенной температуре.

Спалланцани считал, что микроорганизмы попадают в настой из воздуха. Тереховский решил связать условия их появления с естественными условиями пребывания организмов в природе. Ученый определил, что состав вида микроскопических элементов в настоях соответствует их видовому составу в обычной воде, которая используется для приготовления этих настоев. Это говорило о том, что организмы возникают не из вещества, на основе которого делается настой.

Ученый провел ряд экспериментов, в результате которых он пришел к следующим положениям:

- Микроорганизмы вносятся в настой с водой, которая берется из естественных водоемов и других источников, где эти организмы обычно обитают.

- Растительная и животная основа, на которой готовится настой, не гарантирует появление в жидкости микроорганизмов.

- Не существует никакой связи между появлением организмов и гниением настоя.

- Если число микроорганизмов увеличивается в чистой воде — это результат их размножения из изначально заложенных в ней живых элементов.

В результате опыты Тереховского совпадали с наблюдениями других ученых-единомышленников. Российский врач привел опыты в единую систему и убедительно обосновал собственную концепцию.

Плюсом изучения Тереховским микроорганизмов стало создание нового представления о них не как о скоплениях с заложенной жизненной активностью, а как достаточно сложных по своему строению и своей жизнедеятельности организмов. Минусом концепции ученого была ограниченность круга его изучения: Тереховский в основном занимался крупными водными микроскопическими организмами и не обращал внимание на существование спор, которые обитают в воздушной среде.

Эксперимент Пастера

Окончательно опровергнуть гипотезу спонтанного возникновения живых организмов удалось в 1859 году французскому химику и микробиологу Л . Пастеру . Он проводил ряд опытов с колбами с S-образными горлами. Особенность такой конструкции заключается в том, что если такие колбы прокипятить и аккуратно охладить, то даже при отсутствии пробки в емкости будет сохраняться стерильность. Такой эффект возможен благодаря изгибам S-образного горла, в которых оседают содержащиеся в воздухе микроорганизмы.

После экспериментов Пастера в конце XIX века возникли новые споры о самозарождении плесневых грибов в процессе брожения вин. Ученый вновь был вынужден проводить опыт, отбирая мякоть винограда и помещая ее в стерильные условия, лишенные контакта с воздухом. Пастер доступно и понятно доказал, что спорам дрожжей необходим воздух, чтобы вызвать определенные процессы в ткани винограда.

Несостоятельность теории витализма

Несмотря на ряд проведенных опытов, в XX веке были популярны идеи о самозарождении относительно субмикроскопических живых частиц — вирусов.

Научно доказано, что вирусы не зарождаются из невирусного материала, а происходят только от себе подобных частиц, то есть вирусов.

Современные доказательства несостоятельности витализма ссылаются на работы Реди, Тереховского и Луи Пастера, которые внесли вклад в признание на мировом уровне теории, что любой организм, от самого примитивного до самого сложного и высокоорганизованного, рождается только от своих родителей, живых организмов.

Эта теория была распространена в Древнем Китае, Вавилоне и Египте в качестве альтернативы креационизму, с которым она сосуществовала.

Религиозные учения всех времен и всех народов приписывали обычно появление жизни тому или другому творческому акту божества. Весьма наивно решали этот вопрос и первые исследователи природы. Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.), которого часто провозглашают основателем биологии, придерживался теории спонтанного зарождения жизни. Даже для такого выдающегося ума древности, каким являлся Аристотель, принять представление о том, что животные — черви, насекомые и даже рыбы — могли возникнуть из ила, не представляло особых затруднений. Напротив, этот философ утверждал, что всякое сухое тело, становясь влажным, и, наоборот, всякое мокрое тело, становясь сухим, родят животных.

Согласно гипотезе Аристотеля о спонтанном зарождении, определенные “частицы” вещества содержат некое “активное начало”, которое при подходящих условиях может создать живой организм. Аристотель был прав, считая, что это активное начало содержится в оплодотворенном яйце, но ошибочно полагал, что оно присутствует также в солнечном свете, тине и гниющем мясе.

“Таковы факты – живое может возникать не только путем спаривания животных, но и разложением почвы. Так же обстоит дело и у растений: некоторые развиваются из семян, а другие как бы самозарождаются под действием всей природы, возникая из разлагающейся земли или определенных частей растений” (Аристотель).

Авторитет Аристотеля имел исключительное влияние на воззрения средневековых ученых. Мнение этого философа в их умах причудливо переплеталось с учением отцов церкви, зачастую давая нелепые и даже смешные на современный взгляд представления. Приготовление живого человека или его подобия, “гомункулуса”, в колбе, при помощи смешения и перегонки различных химических веществ, считалось в средние века хотя и весьма трудным и беззаконным, но, без сомнения, выполнимым делом.

Получение же животных из неживых материалов представлялось ученым того времени настолько простым и обычным, что известный алхимик и врач Ван-Гельмонт (1577 – 1644 гг.) дает рецепт, следуя которому можно искусственно приготовить мышей, покрывая сосуд с зерном мокрыми и грязными тряпками. Этот весьма удачливый ученый описал эксперимент, в котором он за три недели якобы создал мышей. Для этого нужны были грязная рубашка, темный шкаф и горсть пшеницы. Активным началом в процессе зарождения мыши Ван- Гельмонт считал человеческий пот.

Ряд сочинений, принадлежащих к XVI и XVII вв., подробно описывает превращение воды, камней и других неодушевленных предметов в пресмыкающихся, птиц и зверей. Гриндель фон Ах даже приводит изображение лягушек, образующихся из майской росы, а Альдрованд дает рисунки, показывающие, каким образом птицы и насекомые родятся из веток и плодов деревьев.

Чем дальше развивалось естествознание, чем большее значение в деле познания природы приобретали точное наблюдение и опыт, а не одни только рассуждения и мудрствования, тем более сужалась область применения теории самопроизвольного зарождения.

Уже в 1688 году итальянский биолог и врач Франческо Реди, живший во Флоренции, подошел к проблеме возникновения жизни более строго и подверг сомнению теорию спонтанного зарождения. Доктор Реди простыми опытами доказал неосновательность мнений о самозарождении червей в гниющем мясе. Он установил, что маленькие белые червячки - это личинки мух. Проведя ряд экспериментов, он получил данные, подтверждающие мысль о том, что жизнь может возникнуть только из предшествующей жизни (концепция биогенеза).

“Убежденность была бы тщетной, если бы ее нельзя было подтвердить экспериментом. Поэтому в середине июля я взял четыре больших сосуда с широким горлом, поместил в один из них землю, в другой – немного рыбы, в третий – угрей из Арно, в четвертый – кусок молочной телятины, плотно закрыл их и запечатал. Затем я поместил то же самое в четыре других сосуда, оставив их открытыми… Вскоре мясо и рыб в незапечатанных сосудах зачервили; можно было видеть, как мухи свободно залетают в сосуды и вылетают из них. Но в запечатанных сосудах я не видел ни одного червяка, хотя прошло много дней, после того как в них была положена дохлая рыба” (Реди).

Таким образом, относительно живых существ, видимых простым глазом, предположение о самозарождении оказалось несостоятельным.

Но в конце XVII в. Кирхером и Левенгуком был открыт мир мельчайших существ, невидимых простым глазом и различимых только в микроскоп. Этих “мельчайших живых зверьков” (так Левенгук называл открытые им бактерии и инфузории) можно было обнаружить всюду, где только происходило гниение, в долго стоявших отварах и настоях растений, в гниющем мясе, бульоне, в кислом молоке, в испражнениях, в зубном налете. “В моем рту, — писал Левенгук, — их (микробов) больше, чем людей в соединенном королевстве”. Стоит только поставить на некоторое время в теплое место скоропортящиеся и легко загнивающие вещества, как в них сейчас же развиваются микроскопические живые существа, которых раньше там не было. Откуда же эти существа берутся? Неужели же они произошли из зародышей, случайно попавших в гниющую жидкость? Сколько, значит, должно быть повсюду этих зародышей! Невольно являлась мысль, что именно здесь, в гниющих отварах и настоях и происходит самозарождение живых микробов из неживой материи.

Это мнение в середине XVIII в. получило подтверждение в опытах шотландского священника Нидхэма, который брал мясной бульон или отвары растительных веществ, помещал их в плотно закрывающиеся сосуды и короткое время кипятил. При этом, по мнению Нидхэма, должны были погибнуть все зародыши, новые же не могли попасть извне, так как сосуды были плотно закрыты. Тем не менее, спустя некоторое время в жидкостях появлялись микробы. Отсюда указанный ученый делал вывод, что он присутствует при явлении самозарождения.

Однако против этого мнения выступил другой ученый, итальянец Спалланцани. Повторяя опыты Нидхэма, он убедился, что более продолжительное нагревание сосудов, содержащих органические жидкости, совершенно их обеспложивает. В 1765 году Ладзаро Спалланцани провел следующий опыт: подвергнув мясные и овощные отвары кипячению в течение нескольких часов, он сразу же их запечатал, после чего снял с огня. Исследовав жидкости через несколько дней, Спалланцани не обнаружил в них никаких признаков жизни. Из этого он сделал вывод, что высокая температура уничтожила все формы живых существ и что без них ничто живое уже не могло возникнуть.

Между представителями двух противоположных взглядов разгорелся ожесточенный спор. Спалланцани доказывал, что жидкости в опытах Нидхэма не были достаточно прогреты и там оставались зародыши живых существ. На это Нидхэм возражал, что не он нагревал жидкости слишком мало, а, наоборот, Спалланцани нагревал их слишком много и таким грубым приемом разрушал “зарождающую силу” органических настоев, которая очень капризна и непостоянна.

Таким образом, каждый из спорящих остался при своем мнении, и вопрос о самозарождении микробов в гниющих жидкостях не был разрешен ни в ту, ни в другую сторону в течение целого столетия. За это время было сделано немало попыток опытным путем доказать или опровергнуть самозарождение, но ни одна из них не привела к определенным результатам.

Вопрос запутывался все больше и больше, и только в половине XIX в. он был окончательно разрешен благодаря блестящим исследованиям гениального французского ученого Пастера.

Однако, если все живые организмы в исторически обозримый период развития человечества происходят только от других живых организмов, естественно возникает вопрос: когда и каким образом появились на Земле первые живые организмы?

Французский микробиолог Луи Пастер (1822–1895) своими опытами окончательно доказал несостоятельность идеи спонтанного самозарождения жизни.

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни. Презентация на заданную тему содержит 12 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

На протяжении тысячелетий люди верили в самопроизвольное зарождение жизни, считая его обычным способом появления живых существ из неживой материи. Полагали, что источником спонтанного зарождения служат либо неорганические соединения, либо гниющие органические остатки. На протяжении тысячелетий люди верили в самопроизвольное зарождение жизни, считая его обычным способом появления живых существ из неживой материи. Полагали, что источником спонтанного зарождения служат либо неорганические соединения, либо гниющие органические остатки.

Эта гипотеза была распространена в Древнем Китае, Вавилоне и Египте в качестве альтернативы креационизму, с которым она сосуществовала. Идея самозарождения высказывалась также философами Древней Греции и даже более ранними мыслителями. На протяжении столь длительной истории эта гипотеза видоизменялась, но по-прежнему оставалась ошибочной. Эта гипотеза была распространена в Древнем Китае, Вавилоне и Египте в качестве альтернативы креационизму, с которым она сосуществовала. Идея самозарождения высказывалась также философами Древней Греции и даже более ранними мыслителями. На протяжении столь длительной истории эта гипотеза видоизменялась, но по-прежнему оставалась ошибочной.

Мнение Левенгука разделял итальянский ученый Ладзаро Спалланцани, который решил доказать опытным путем, что микроорганизмы, часто обнаруживаемые в мясном бульоне, самопроизвольно в нем не зарождаются. Мнение Левенгука разделял итальянский ученый Ладзаро Спалланцани, который решил доказать опытным путем, что микроорганизмы, часто обнаруживаемые в мясном бульоне, самопроизвольно в нем не зарождаются. С этой целью он помещал жидкость, богатую органическими веществами (мясной бульон), в сосуды, кипятил эту жидкость на огне, после чего сосуды герметично запаивал. В итоге бульон в сосудах оставался чистым и свободным от микроорганизмов. Своими опытами Спалланцани доказал невозможность самопроизвольного зарождения микроорганизмов.

Сокрушительный удар по этой гипотезе был нанесен в XIX в. французским микробиологом Луи Пастером и английским биологом Джоном Тиндалем. Сокрушительный удар по этой гипотезе был нанесен в XIX в. французским микробиологом Луи Пастером и английским биологом Джоном Тиндалем. Они показали, что бактерии распространяются по воздуху и что если в воздухе, попадающем в колбы с простерилизованным бульоном, их нет, то и в самом бульоне они не возникнут.

Пастер пользовался для этого колбами с изогнутым S-образным горлышком, которое служило для бактерий ловушкой, тогда как воздух свободно проникал в колбу и выходил из нее. Пастер пользовался для этого колбами с изогнутым S-образным горлышком, которое служило для бактерий ловушкой, тогда как воздух свободно проникал в колбу и выходил из нее.

Тиндаль стерилизовал воздух, поступающий в колбы, пропуская его сквозь пламя или через вату. Тиндаль стерилизовал воздух, поступающий в колбы, пропуская его сквозь пламя или через вату.

К концу 70-х гг. XIX в. практически все ученые признали, что живые организмы происходят только от других живых организмов, что означало возвращение к первоначальному вопросу: откуда же взялись первые организмы? К концу 70-х гг. XIX в. практически все ученые признали, что живые организмы происходят только от других живых организмов, что означало возвращение к первоначальному вопросу: откуда же взялись первые организмы?

Читайте также: