Шизофрения сообщение по биологии

Обновлено: 25.06.2024

На основании данных литературы проанализированы роль семейных факторов, современные биологические, психологические и социальные теории этиологиии шизофрении.

Ключевые слова

Полный текст

Об авторах

Виктор Александрович Солдаткин

Вероника Владимировна Мрыхина

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д.29

Владимир Валерьевич Мрыхин

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д.29

Список литературы

© Солдаткин В.А., Мрыхина В.В., Мрыхин В.В., 2018

Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Шизофрения: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

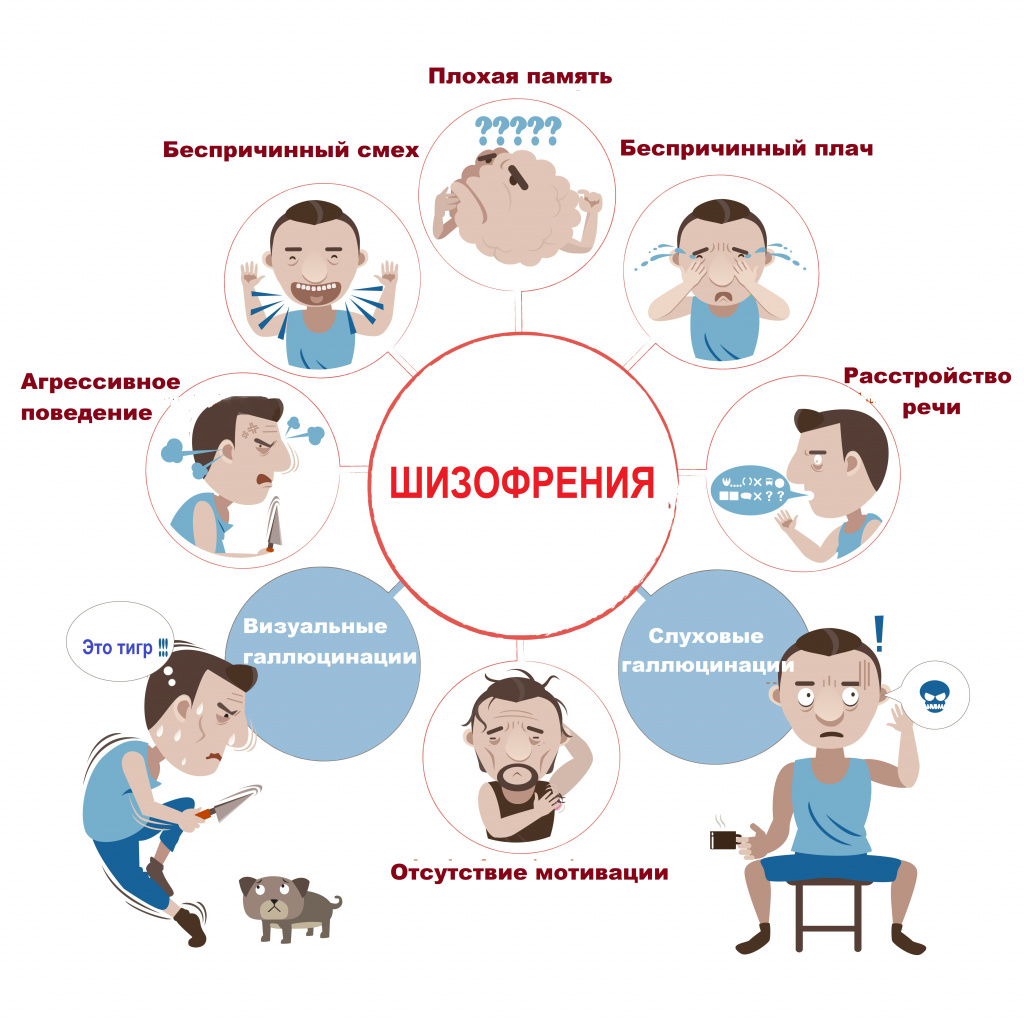

Шизофрения – одно из наиболее распространенных психических расстройств, характеризующееся сочетанием продуктивной (галлюцинаторной, бредовой, кататонической, аффективной и др.) и негативной (апатия, абулия, алогия, эмоциональная и социальная отстраненность и др.) симптоматики, поведенческих и когнитивных нарушений (нарушений памяти, внимания, мышления и др.).

Причины возникновения шизофрении

К ведущим причинам развития шизофрении относятся наследственность, неблагоприятная среда и социальные условия жизни.

Важное значение в развитии шизофрении имеют факторы среды – ученые установили, что у городских жителей заболевание диагностируется чаще, чем у сельских. Существует риск данного психического расстройства у мигрантов. Акушерско-гинекологические осложнения (преждевременные роды, гипоксия плода), инфекционные заболевания и недостаточное питание матери в первый и в начале второго триместра беременности, инфекционные заболевания в период беременности (грипп, краснуха, токсоплазмоз, герпес), а также ранняя детская психологическая травма также могут стать причиной шизофрении.

Многие ученые придерживаются мнения о том, что шизофрения развивается в результате нарушения обмена нейромедиаторов, в частности, дофамина, в головном мозге. Нейромедиаторы – это биологически активные вещества, которые вырабатываются нервными клетками (нейронами) и передают информацию от нейрона к нейрону и к другим клеткам.

Классификация заболевания

Международная классификация болезней (МКБ-10) выделяет несколько форм шизофрении:

- параноидная (F20.0),

- гебефреническая, или гебефренная (F20.1),

- кататоническая (F20.2),

- недифференцированная (F20.3),

- постшизофреническая депрессия (F20.4)

- остаточная шизофрения (F20.5)

- простая (F20.6).

В клинической картине шизофрении выделяют отдельные симптомокомплексы:

- позитивная симптоматика,

- негативная симптоматика,

- дезорганизация речи и мышления,

- аффективная симптоматика,

- когнитивные нарушения,

- кататоническая симптоматика и др.

Перед развитием острого психотического эпизода у пациента на протяжении недель, месяцев или даже лет могут наблюдаться так называемые продромальные явления (предвестники). Пациент утрачивает интерес к работе, социальной деятельности, к своей внешности, к гигиеническим привычкам, возникают когнитивные нарушения (нарушения мышления, внимания, памяти, речи), изменения моторики. Могут наблюдаться расстройства восприятия, необъяснимая тревога, легкая депрессия.

Параноидная форма шизофрении характеризуется выраженными галлюцинациями и/или бредом. Пациент может слышать различные звуки, галлюцинаторные голоса угрожающего или императивного характера (когда голос приказывает человеку что-то сделать), чувствовать несуществующие запахи, вкусы, сексуальные или другие телесные ощущения. При параноидной форме шизофрении может возникать бред – система ложных убеждений, построенных на ошибочных, нелогичных выводах, умозаключениях. Человек может страдать манией преследования (быть уверенным, что его прослушивают, устраивают заговоры), у него может отмечаться бред воздействия (больному кажется, что на него воздействуют какие-либо приборы, энергии, гипноз) или бред отношения (когда всё происходящее вокруг является знаком или намеком), или бред величия (больной уверен, что обладает необычайными способностями, считает себя известной личностью). Кроме того, бывает бред значения, высокого происхождения, особого предназначения, телесных изменений, виновности, ревности и др.

Гебефреническая форма шизофрении обычно проявляется в подростковом или юношеском возрасте. Эта форма заболевания сопровождается выраженной и продолжительной эмоциональной сглаженностью – у пациента снижается сила испытываемых эмоций (пациенты отмечают, что не могут радоваться или огорчаться, становятся равнодушными), они теряют способность понимать эмоции других людей, их мимика теряет выразительность. Также наблюдается эмоциональная неадекватность – человек может радоваться печальным событиями и огорчаться по поводу радостных. Поведение больного с гебефренической формой шизофрении отличается дурашливостью, отмечаются расстройства мышления в виде разорванной речи (шизофазии) – когда между словами и предложениями отсутствует смысловая связь, предложения грамматически не согласованы, слова и термины используются неуместно.

При гебефренической форме могут присутствовать галлюцинации и бред, но они не преобладают в клинической картине.

При кататонической форме шизофрении у пациента наблюдаются чередование ступора и возбуждения. Человек может застыть в одном положении, даже совсем некомфортном, не реагируя на внешние раздражители и не разговаривая. У больного сохраняется сознание, потом он может рассказать о произошедшем, но в момент ступора он не двигается, не разговаривает, не воспринимает чужую речь, не ест и не пьет. При кататоническом возбуждении человек совершает стереотипные агрессивные действия, бесцельно разрушая все вокруг, поэтому во избежание травм, его приходится связывать.

Как в период ступора, так и в период возбуждения у больного может наблюдаться онейроидный синдром – фантастические видения с ним самим в главной роли.

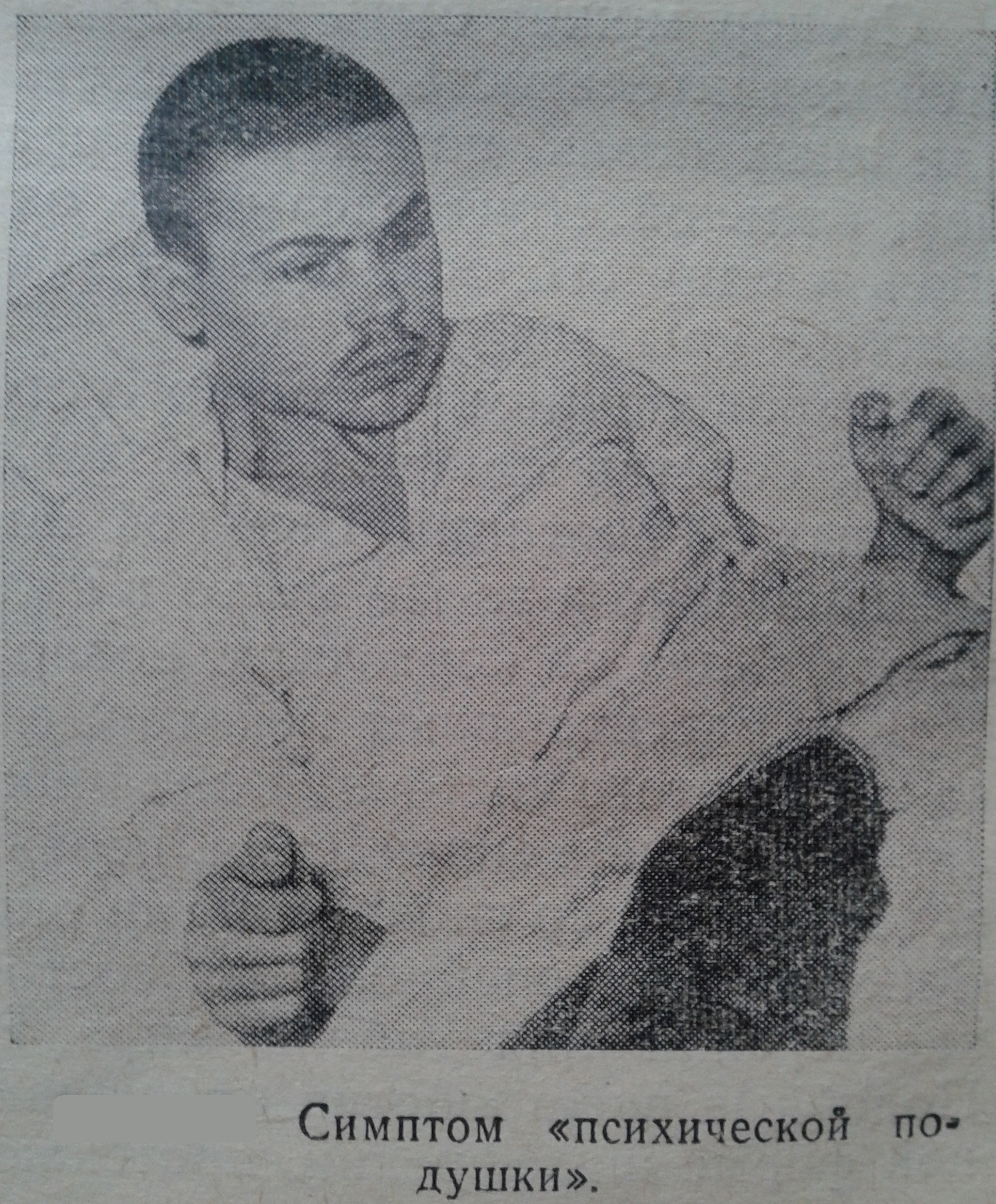

Кроме того, при кататонической форме заболевания могут наблюдаться негативизм (человек воспринимает отрицательно все, что предлагают), мутизм (молчание), подчиняемость (автоматическое выполнение инструкций), стереотипность (на протяжении значительного периода времени автоматически совершает одно и то же действие) эхолалия (повторение услышанных слов, фраз), симптом Павлова (реакция только на просьбы, сказанные шепотом) и др.

При недифференцированной шизофрении симптомов или недостаточно для выявления другой формы шизофрении или, наоборот, так много, что выявляются критерии более чем одной формы заболевания.

При простой форме отмечается медленное (на протяжении года и более) развитие трех признаков:

- отчетливое изменение личности, которое проявляется потерей влечений и интересов, бездеятельностью и бесцельным поведением, самопоглощенностью и социальной аутизацией;

- углубление таких симптомов как апатия, обеднение речи, гипоактивность, эмоциональная сглаженность, пассивность и отсутствие инициативы, бедность невербального общения (т.н. негативная симптоматика),

- отчетливое снижение социальной, учебной или профессиональной продуктивности.

Диагностика шизофрении

В постановке диагноза важную роль играет общение с пациентом и, по возможности, с его родственниками. Помимо жалоб, анализируется семейный анамнез, возраст, когда появились симптомы, изучается семейное положение пациента, его социальный статус и т.д.

Для постановки диагноза и установления формы заболевания врачи-психиатры используют специальные критерии, по которым оценивают наличие позитивной и негативной симптоматики, кататонических расстройств, изменений в поведении пациента.

В ряде случаев людям с подозрением на шизофрению для исключения органической причины психотических расстройств рекомендована консультация врача-невролога и проведение лабораторных анализов для исключения другой патологии:

Клинический анализ крови – одно из основных лабораторных исследований для количественной и качественной оценки всех классов форменных элементов крови. Включает цитологическое исследование мазка крови с подсчетом процентного содержания разновидностей лейкоцитов (определение общего количества лейкоцитов и процентного соотношения основных субпопуляций лейкоцитов: нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и базофилов) и определение скорости оседания эритроцитов.

Исторические сведения о шизофрении

Почему развивается шизофрения

Типичные формы заболевания

К типичным формам шизофрении относятся параноидная, гебефреническая, кататоническая и простая формы.

Параноидная форма (F20.0)

Чаще всего в своей практике психиатры сталкиваются с параноидной формой шизофрении. Помимо основных признаков шизофрении (нарушения стройности мышления, аутизма, снижения эмоций и их неадекватности) в клинической картине этой формы преобладает бред. Как правило, он проявляется бредовыми идеями преследования без галлюцинаций, бредовыми идеями величия или бредовыми идеями воздействия. Возможно возникновение признаков психического автоматизма, когда больные считают, что кто-то извне воздействует на их собственные мысли и действия.

Гебефреническая форма (F20.1)

Наиболее злокачественной формой шизофрении является гебефреническая. Эта форма характеризуется проявлениями детскости и дурашливого, нелепого возбуждения. Пациенты кривляются, могут беспричинно смеяться, а затем внезапно негодовать, проявлять агрессию и разрушать все на своем пути. Их речь непоследовательна, насыщена повторами и выдуманными ими словами, очень часто сопровождается циничной бранью. Заболевание обычно начинается в юношеском возрасте (12-15 лет) и стремительно прогрессирует.

Кататоническая форма (F20.2)

Простая форма (F20.6)

Атипичные формы заболевания

В клинике атипичных форм шизофрении преобладают нестандартные, не совсем характерные для нее признаки. К атипичным формам относятся шизоаффективный психоз, шизотипическое расстройство (неврозоподобный и вариант), фебрильная шизофрения и некоторые другие формы шизофрении.

Шизоаффективный психоз (F 25)

Шизоаффективный психоз– это особое состояние, которое характеризуется приступообразным возникновением шизофренических (бредовых, галлюцинаторных) и аффективных симптомов (маниакальных, депрессивных и смешанных). Указанные симптомы развиваются во время одного и того же приступа. При этом клиническая картина приступа не соответствует ни критериям маниакально-депрессивного психоза, ни критериям шизофрении.

Шизотипическое расстройство (неврозоподобный вариант) (F 21)

Неврозоподобный вариант шизотипического расстройства проявляется астенической, истерической симптоматикой или навязчивыми явлениями, которые напоминают клинику соответствующих неврозов. Однако невроз – это психогенная реакция на психотравмирующую ситуацию. А шизотипическое расстройство – заболевание, которое возникает спонтанно и не соответствует имеющимся фрустрирующим переживаниям. Иными словами оно не является ответной реакцией на стрессовую ситуацию и характеризуется нелепостью, нарочитостью, а также оторванностью от реальности.

Фебрильная шизофрения

В крайне редких случаях возникают острые психотические состояния с признаками тяжелого токсикоза, названные фебрильной шизофренией. У пациентов наблюдается высокая температура, нарастает симптоматика соматических нарушений (подкожные и внутриорганные кровоизлияния, обезвоживание, тахикардия и др.) Клиника нарушения психической деятельности характеризуется помрачением сознания, появлением бреда фантастического содержания и кататонического синдрома. Больные растеряны, мечутся в постели, совершают бессмысленные движения, не могут сказать, кто они и где находятся. Фебрильную шизофрению следует отличать от злокачественного нейролептического синдрома. Это достаточно редкое жизненно опасное расстройство, связанное с приемом психотропных препаратов, чаще всего нейролептиков. Злокачественный нейролептический синдром проявляется, как правило, мышечной ригидностью, повышением температуры тела, вегетативными сдвигами и различными психическими нарушениями.

Редкие формы бредовых психозов

К редким формам бредовых психозов относят хронические бредовые расстройства (паранойя, поздняя парафрения и др.), острые транзиторные психозы.

Хронические бредовые расстройства (F22)

Данная группа психозов включает различные расстройства, при которых хронический бред – это единственный или самый заметный клинический признак. Наблюдаемые у пациентов бредовые расстройства нельзя квалифицировать как шизофренические, органические или аффективные. Вероятно, что причинами их возникновения являются генетическая предрасположенность, особенности личности, жизненные обстоятельства и другие факторы. Хронические бредовые расстройства включают паранойю, позднюю парафрению, параноидный психоз и паранойяльную шизофрению с сенситивным бредом отношений.

Паранойя (F22.0)

Пациенты, страдающие паранойей, зачастую подозрительны, обидчивы, ревнивы. Они склонны видеть козни недоброжелателей в случайных событиях, долго помнят обиды, не воспринимают критику, к окружающим людям относятся с острым недоверием. Часто у них возникают сверхценные бредовые идеи величия и/или преследования, на основе которых больные способны выстраивать сложные логические теории заговоров, направленные против себя. Нередко страдающие паранойей пишут на мнимых недоброжелателей огромное количество жалоб в различные инстанции, а также начинают судебные процессы.

Острые транзиторные психозы (F23)

Клиника острого транзиторного психоза развивается после скоротечного периода растерянности, тревожности, беспокойства и бессонницы. Психоз характеризуются появлением острого чувственного бреда с быстрыми изменениями его структуры. Чаще всего возникают бредовые идеи воздействия, преследования, отношения, инсценировки, ложные узнавания и бред двойника. Возможны галлюцинаторные переживания, истинные слуховые и псевдогаллюцинации. Как правило, они нестойкие и склонны к быстрой смене друг друга.

Типы течения шизофрении и прогноз

Выделяют три типа течения шизофрении: непрерывная, периодическая (реккурентная) и приступообразно-прогредиентная (шубообразная).

Непрерывная шизофрения

Для этого типа течения шизофрении характерна неуклонно-прогрессирующая динамика. В зависимости от степени ее прогредиентности различают злокачественное, среднепрогредиентное и вялотекущее течение. При непрерывном течении бывают периоды обострения симптомов шизофрении и их послабление. Однако полноценные качественные ремиссии не наблюдаются. Клинический и социальный прогноз у основной массы таких больных неблагоприятный. Преимущественное большинство пациентов проходят стационарное лечение или находятся в психоневрологических интернатах. Все они рано или поздно получают первую группу инвалидности. У части больных спустя многие годы от начала заболевания несколько уменьшаются клинические проявления и благодаря этому они удерживаются дома, оставаясь нетрудоспособными.

Периодическая (реккурентная) шизофрения

При этом типе течения шизофрении приступы продуктивных психических расстройств возникают периодически и не сопровождаются глубокими изменениями личности. Их количество различное. У одних встречается один приступ за всю жизнь, у других – несколько, у третьих – свыше десяти. Приступы шизофрении могут длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Они бывают однотипными (похожими друг на друга) или разнотипными (непохожими друг на друга). Медицинский и социальный прогноз при периодической шизофрении, как правило, достаточно благоприятный. Это объясняется незначительной выраженностью негативных личностных изменений или их отсутствием вследствие стойкой интермиссии или практического выздоровления. Прогноз ухудшается при утяжелении, удлинении и учащении приступов рекуррентной шизофрении.

Приступообразно-прогредиентная шизофрения

Наиболее часто встречается приступообразно-прогредиентное течение шизофрении. Этот вариант течения характеризуется наличием эпизодических приступов шизофрении с неполноценными некачественными ремиссиями. Каждый приступ приводит к дефекту личности, а также усилению бредовых идей и галлюцинаций. Степень прогредиентности шубообразной шизофрении и глубина психического дефекта могут варьироваться. Клинический и социальный прогноз данного типа течения шизофрении определяется скоростью нарастания личностных изменений, а также длительности, частоты и тяжести приступов. Неблагоприятный прогноз имеет шубообразная шизофрения со стремительно формирующимся дефектом психики. Относительно благоприятный прогноз у вялотекущей шубообразной шизофрении. Она характеризуется редким возникновением приступов, носящих непсихотический характер. Остальные случаи находятся на промежуточных ступенях между указанными крайними вариантами.

Дифференциальная диагностика шизофрении

Диагноз шизофрении устанавливается после того, как длительность заболевания превысила полгода. При этом должно иметь место существенное нарушение социальной адаптации либо трудоспособности. По своей сути шизофрения является диагнозом исключения. Чтобы его установить, следует исключить аффективные расстройства, алкоголизм и наркоманию, которые могли привести к развитию психопатологической симптоматики. Огромные трудности возникают при дифференциальной диагностике кататонической и параноидной форм шизофрении от соответствующих форм соматогенных, инфекционных, токсических, травматических и других экзогенных психозов при их длительном течении. Основой построения диагноза выступает специфические клинические проявления: эмоциональная тупость, нарушения стройности мышления и волевые расстройства.

Суицидальное поведение у больных шизофренией

По статистике около половины пациентов, страдающих шизофренией, за двадцатилетний период заболевания пытались покончить жизнь самоубийством. Из них 10% оказались завершенными. Суицидальное поведение является прямым показанием к обращению за консультацией психиатра. А наилучший вариант – госпитализировать суицидента в психиатрический стационар.

Лечение шизофрении

Преимущественное большинство людей, страдающих шизофренией, нуждается в квалифицированной помощи в условиях психиатрического стационара. Госпитализация позволяет осуществлять постоянное наблюдение за пациентом, улавливая минимальные изменения его состояния. При этом детализируются клинические проявления заболевания, проводятся дополнительные исследования, выполняются психологические тесты.

Несмотря на достижения современной медицины, способы, которые полностью излечили бы шизофрению, пока неизвестны. Однако применяемые сегодня методы терапии способны значительно облегчить состояние больного, уменьшить количество рецидивов заболевания и практически полностью восстановить его социальное и повседневное функционирование. Главную роль в лечении шизофрении играет психофармакотерапия. С этой целью используют три группы психотропных препаратов: нейролептики, антидепрессанты и транквилизаторы. Они применяются длительно (от недели до нескольких лет, вплоть до пожизненного приема). Важно помнить, что чем раньше начать лечение шизофрении, тем лучший прогноз ждет больного.

Лечение психотропными препаратами

Борьба с побочными эффектами нейролептиков

Длительное применение нейролептиков очень часто приводит к их лекарственной непереносимости. Проявляется она побочными эффектами со стороны нервной системы и развитием осложнений (поздних дискинезий и нейролепсии). В таких ситуациях назначаются нейролептики, которые не вызывают или практически не вызывают нежелательных неврологических симптомов (лепонекс, зипрекса, рисполепт). В случае возникновения дискинезий включают в терапию противопаркинсонические средства (акинетон, напам, циклодол и др.). Если появляются депрессивные расстройства, используют антидепрессанты (рексетин, анафранил, людиомил, амитриптилин и др.) Следует знать, что все назначения делает и корректирует врач. Самопроизвольно отменять препараты запрещено. Это чревато высоким риском развития рецидивов.

Другие методы лечения шизофрении

На сегодняшний день остаются актуальными электросудорожная терапия (ЭСТ), инсулинокоматозная и атропинокоматозная терапия. Их не рассматривают как первоочередные методы лечения, однако они могут применяться при неэффективности других методов. Психотерапия, семейная терапия, арт-терапия и другие методы направлены на социальную и профессиональную реабилитацию.

Социальная реабилитация

Социальная реабилитация показана почти всем пациентам, страдающим шизофренией за исключением больных, у которых трудоспособность сохранена и социальная адаптация имеет надлежащий уровень. Даже в тяжелых случаях у ряда пациентов частично восстанавливаются основные навыки самообслуживания. После многоэтапной социальной реабилитации их можно вовлечь в несложную трудовую деятельность.

Советы родственникам человека, страдающего шизофренией

Шизофрения – тяжелое заболевание, как для самого человека, так и для его близкого окружения. Однако если человек не способен понять, что он болен, семья просто обязана распознать заболевание и обратиться за помощью к психиатру. Пора развеять существующие стереотипы, что помочь больному шизофренией невозможно. Возможно. При правильно подобранной терапии достигаются долгосрочные качественные ремиссии с полным восстановлением трудоспособности в течение длительного периода времени. Главное – вовремя распознать заболевание и начать лечение. Если этого не сделать, человека, как правило, ждет экстренная госпитализация уже в состоянии психоза. Не стоит ждать, пока случится самое страшное, чтобы начать действовать. Родственники – единственные люди, которые могут изменить жизнь больного шизофренией в лучшую сторону. Качество жизни пациентов, страдающих этим заболеванием, во многом зависит от их поддержки и их участия в процессе выздоровления. Если Вы заподозрили у кого-то из близких шизофрению, незамедлительно обратитесь к психиатру.

Шизофрения – самое загадочное и малоизученное психическое заболевание, хоть и ученые-медики занимаются им очень давно. Это сложное расстройство личности, характеризующееся множеством проявлений. Жизнь человека, страдающего данным недугом, разделена на две реальности: объективную и его собственную, в которой существует только он, его страхи, мысли, переживания. Больной шизофренией теряет контроль над своими эмоциями, ведет себя инстинктивно и непредсказуемо.

Расстройство может иметь различные виды и проявления. Часто его симптомы могут быть схожи с другими психическими заболеваниями. Тяжесть, а также ход течения болезни – сугубо индивидуальны, но обусловлены наследственными и приобретенными факторами.

Происхождение заболевания

Шизофрения является полифакторным расстройством. Это означает, что развиться оно может как вследствие одной причины, так и их совокупности. Наибольшую группу риска представляет наследственная предрасположенность. Если кто-либо из родственников, даже не очень близких, страдал данным психическим заболеванием, то шанс его возникновения у потомков возрастает в разы.

Триггерами для старта болезни являются некоторые факторы внешнего воздействия. Спровоцировать развитие заболевания могут:

- сильный стресс, чаще всего вызванный потерей близкого человека;

- переживание, причем как отрицательное, так и положительное;

- особенности воспитательного процесса (буллинг, экспрессивность, физическое или психологическое насилие, жестокость);

- низкий социальный статус, угнетение, дискриминация;

- инфекционные и вирусные заболевания, перенесенные будущей матерью во время беременности;

- заниженная самооценка, врожденная неуверенность в себе;

- травма головного мозга;

- употребление алкоголя, наркотических препаратов.

Это достаточно распространенное заболевание, от него страдает более 24 миллионов человек по всему миру (только официально выявленные случаи). Оно может начать прогрессировать в любом возрасте, но чем раньше это произойдет, тем больше вероятность, что последствия будут необратимы.

Симптоматика

Проявления шизофрении условно можно разделить на две категории: положительные и отрицательные. При этом и положительные симптомы ничего хорошего не подразумевают. В данном случае речь идет о приобретенных продуктивных показателях:

- галлюцинаций;

- бредовых представлений;

- повышенной возбужденности, нервного напряжения;

- расстройства мышления;

- нарушения личностного восприятия.

Негативные симптомы говорят о деградации личности, потере некогда имевшихся качеств. Они выражаются бедностью эмоциональных реакций, потерей каких-либо способностей, например, невозможность испытывать радость, жалость, сочувствие.

Часто имеют место тяжелые депрессивные настроения в сочетании с угнетенностью, утратой мужества, надежды. Выражается это следующим образом:

- внутренняя опустошенность;

- повышенная усталость без видимой причины;

- апатия;

- подавленность;

- сокращение контактов;

- нарушение концентрации;

- заторможенность речи, мимики, жестов;

- заметное снижение внимания, памяти.

Очень часто встречаются нарушения мотивации, социального поведения. Человек становится безучастными, теряет энергию, уходит в свой мир, результатом чего может стать социальная изоляция. Вместе с этим может развиваться чрезмерная мнительность и подозрительность, неадекватные реакции на ситуации, трудности в формулировке мыслей.

Прогрессирование шизофрении приводит к эмоционально-волевому дефекту. Он характеризуется отсутствием волевых проявлений и безразличие к окружающему миру. Обычные повседневные дела, такие как поход в магазин, приготовление обеда, мытье головы или чистка зубов, для больного практически подвиг.

Это – один из основных симптомов шизофрении. В зависимости от вида и формы заболевания, психиатры выделяют бред следующих направлений:

- преследования – уверенность больного, что за ним кто-то ведет наблюдение;

- отношений – стойкое убеждение в том, что все происходящие события не случайны и имеют самое непосредственное отношение к шизофренику;

- воздействия – человеку кажется, что мысли в его голове на самом деле ему не принадлежат, а навязаны кем-то извне, а он не может их самостоятельно контролировать;

- ущерба – больной подозревает близких родственников, соседей и других людей в порче имущества или воровстве личных вещей;

- ипохондрический – приписывание себе несуществующей тяжелой болезни, неустанный поиск симптомов, подтверждающих эту версию;

- особого значения – убежденность в собственных уникальных способностях, уверенность в своей незаурядности, величии или уникальной миссии для всего человечества.

На начальных этапах развития шизофрении бредовые идеи и фабулы еще не проявляются в полной мере, но страдающий расстройством уже ощущает какое-то гнетущее напряжение вокруг себя. Он испытывает тревожность, беспокойство, непонимание происходящих событий, часто сопровождающееся бессонницей.

Далее следует этап кристаллизации бреда. Больной успокаивается, тревожность исчезает, ей на смену приходит понимание происходящего. Но все события теперь трактуются по фабуле бреда. Шизофреник находит объяснение мельчайшим деталям и подробностям, подозревает во всем происходящем угрозу для себя.

Со временем бредовые идеи стают систематизированными: человек связывает события из прошлого и настоящего, находит в этом знаки. Он выстраивает такие логические цепочки, подозревая всех и каждого в отдельности, в преступлениях, известных ему одному, что позавидует самый успешный следователь.

Развитие бредообразования может иметь два сценария:

- Острая фаза. При таком ходе расстройства поведение больного привлекает внимание окружающих. В некоторых случаях он даже опасен для общества. В какой-то степени это положительный признак – не заметить таких изменений в поведении просто невозможно. Значит, последует обращение к врачу и будет начато продуктивное лечение.

- Регулярно возникающие проявления. Болезнь развивается по этому типу у людей с более устойчивой психикой. Они находят какие-то логичные объяснения собственным бредовым идеям и ведут себя относительно адекватно, нежели в первом случае. Этот факт позволяет долгое время скрывать заболевание и выявить шизофрению на поздних стадиях, когда дефект личности практически сформирован и необратим.

Погруженные в собственную реальность больные постепенно теряют связь с внешним миром. На фоне аутистической отгороженности наблюдается угасание эмоций. Прежние интересы становятся неактуальными, утрачивается чувство привязанности к близким людям, стирается эмоциональная острота восприятия. Шизофреники безразлично относятся к своим естественным потребностям, внешнему виду.

Галлюцинации

Галлюцинация – это ложное восприятие действительности, чувственное впечатление, возникшее без соответствующего внешнего раздражителя. Больной может видеть, слышать, ощущать или чувствовать запах вещей, которых нет в реальности. Чаще всего люди, страдающие шизофренией, подвержены слуховым галлюцинациям.

Классический пример слуховых галлюцинаций – голос в голове. Он присутствует у всех, и это нормальное явление – так рассуждает человек. Но у больного шизофренией этот голос носит инородный характер, он не в состоянии его контролировать.

Голоса в голове (их может быть несколько) комментируют, дают советы. Часто шизофреник может слышать, как они обсуждают его в третьем лице, он пытается оправдываться или противостоять им, делая это вслух или в присутствие других людей. Самыми опасными, по мнению психиатров, считаются императивные – приказывающие голоса. Под их воздействием больной может совершать неверные поступки, преступления или суицидальные действия.

Галлюцинации могут быть зрительными и тактильными, но они встречаются не так часто, как слуховые. Такие проявления иногда настолько реальны и связаны с настоящими событиями, что человек даже не подозревает, что находится во власти иллюзии.

Сопутствующие синдромы

Для больных шизофренией помимо присутствия типичных симптомов заболевания, характерны проявления различных синдромов и навязчивых психических состояний. Можно наблюдать следующие отклонения:

Клинические формы и виды шизофрении

Шизофрения, в зависимости от вида и формы течения заболевания, может иметь следующие клинические проявления, которые являются основными:

Простая

Эта форма шизофрении берет свое начало в подростковом, а иногда и детском возрасте. Продуктивные симптомы либо отсутствуют, либо выражены незначительно. У больного очень быстро развиваются когнитивные нарушения, которые сводят на нет учебную, трудовую и какую-либо полезную деятельность. Круг интересов распространяется лишь на удовлетворение собственных потребностей.

Для простой формы характерны следующие личностные нарушения:

- прогрессирующее оскудение эмоций;

- интеллектуальная непродуктивность;

- утрату интересов;

- нарастающая вялость, замкнутость;

- рудиментарность позитивных психотических факторов.

У больного теряется связь с близкими людьми, проявляется склонность к бродяжничеству, асоциальному поведению. Такие индивиды не проявляют интереса к окружающим, и собственной судьбе. Постепенно они теряют приобретенные ранее навыки, опускаясь на дно социальной жизни.

Параноидальная

Наиболее распространенная разновидность заболевания, характеризующаяся нелепым фантастическим бредом преследования. Именно с ним связаны выраженные экспансивные переживания: от экстатического восторга до смертельного ужаса. Больной не устает придумывать разнообразные бредовые идеи, верит в них сам, рассказывает о них окружающим и всеми силами старается внедрить в жизнь.

Галлюцинации настолько ярко выражены, что целиком поглощают сознание человека – у него не остается сомнений, что совершающиеся события реальны. На больного обрушивается всплеск различных эмоций, но может преобладать маниакальный или депрессивный фактор. Мышление и логическое восприятие очень быстро поддаются деформации. Преобладает грубо неадекватное поведение, мотивируемое агрессивностью или императивными галлюцинациями. Принудительная госпитализация становится неизбежной.

Параноидная шизофрения начинает прогрессировать в более-менее зрелом возрасте. Обычно это случается после 20 лет и не зависит от половой принадлежности.

Кататония

Тяжелая форма шизофрении, к счастью, в настоящее время встречающаяся не так часто, как, например, в середине прошлого века. Для этого вида психического расстройства являются типичными:

Гебефрения

Основной признак гебефренической шизофрении – неадекватное, вызывающее поведение. Человек ведет себя, как плохой актер, играющий капризного ребенка. Ему присущи следующие проявления:

- нелепая дурашливость;

- грубое кривляние;

- употребление нецензурной лексики;

- применение непристойных шуток;

- утрированные гримасы;

- подчеркнутая гиперсексуальность.

Такое необъяснимое веселье пугает и тяготит других. Разговор ведется неестественным голосом — патетическим тоном или сюсюканьем, при этом изощренно коверкая слова. Бредовые идеи и галлюцинации проявляются отрывочно и эпизодически.

Расстройство гебефренического типа дает о себе знать с 15–17 лет. Прогноз, чаще всего, неблагоприятный. Болезнь развивается очень стремительно – дефект эмоционально-волевых качеств происходит в течение 1–2 лет.

Выявление заболевания

Любой тип шизофрении, независимо от вида и формы, требует правильного, квалифицированного, а главное, своевременного подхода.

- часами могут самостоятельно играть, не привлекая внимания;

- самостоятельно придумывают игры, не нуждаются в компании;

- холодно относятся к сверстникам;

- не устраивают беспорядок в квартире;

- не пристают к взрослым с миллионом вопросов в минуту.

В переходном возрасте организм подростка переживает гормональный всплеск. Проблемы возникают одна за другой: конфликты с родителями, трудности с учебой, сложные отношения со сверстниками, мысли о суициде, побеги из дома и т.п. Родственники списывают все особенности поведения на трудный возраст, ранимую психику своего чада или ищут причину в себе, приписывая какие-то ошибки воспитания.

Общая картина психического расстройства формируется к 20–25 годам, иногда даже раньше. В этом возрасте продуктивные симптомы (бред, галлюцинации) уже невозможно скрыть от окружающих. Человек попадает в психиатрическое отделение, где подтверждается очевидный диагноз.

Шизофрения — психическое заболевание, характеризующееся дисгармоничностью и утратой единства психических функций (мышления, эмоций, моторики), длительным непрерывным или приступообразным течением и разной выраженностью продуктивных (позитивных) и негативных расстройств, приводящих к изменениям личности в виде аутизма, снижения энергетического потенциала, эмоционального обеднения и нарастающей инвертированности.

Шизофрения как самостоятельная болезнь была выделена в связи с созданием первой нозологической классификации психозов и переходом психиатрии от симптоматического к нозологическому периоду развития [ Kraepelin E ., 1896].

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

История учения о шизофрении непосредственно связана с историей психиатрии, и в ней, как в зеркале, отражаются противоречия взглядов различных школ и направлений на границы этого заболевания, ее психопатологию, клинику, этиологию и патогенез.

В основе представлений о шизофрении лежит концепция E . Kraepelin (1896) о раннем слабоумии ( dementia praecox ). Этим понятием он объединил наблюдавшиеся до него раннее слабоумие [ Morel В., 1852], раннее слабоумие и гебефрению [ Hecker H ., 1871], кататонию [Каннабих К., 1890] и хронические бредовые психозы [ Magnan V ., 1891].

Раннее слабоумие ( dementia praecox ) E . Kraepelin первоначально определял как ослабоумливающий болезненный процесс и свойственные этому заболеванию непрерывное течение и неблагоприятный исход положил в основу его отграничения от маниакально-депрессивного психоза, для которого характерными считал фазное течение и благоприятный исход. В последующем, однако, среди случаев заболевания с непрерывным течением он стал выделять вариант, характеризующийся не столько злокачественным ослабоумливающим процессом, сколько прогредиентностью. Это касалось в первую очередь приступообразных форм течения, к которым E . Kraepelin относил циркулярную, депрессивно-параноидную, ажитированную периодическую формы, а также заболевания с систематизированным бредом, описанные им в группе парафрений. Позднее E . Kraepelin (1913) существенным образом изменил взгляды и в отношении других клинических особенностей раннего слабоумия. Это касалось в первую очередь раннего начала болезни, которое определило название заболевания. Наряду с ранним началом и характерными для него кататоническими и гебефренными картинами он стал предполагать развитие бредовых психозов в более поздних возрастных периодах. Им была высказана мысль, что бредовые формы должны быть подразделены на более тяжелые — с несистематизированным бредом и кататоническими расстройствами, заканчивающиеся слабоумием, и более легкие, занимающие промежуточное место между тяжелыми формами и парафренией.

Наряду с бесспорной заслугой E . Kraepelin в создании нозологической концепции последняя имела слабые стороны, к которым следует отнести ее статический характер и синдромальный принцип, положенный в основу систематики форм заболевания. Поэтому концепция E . Kraepelin , несмотря на широкое распространение, особенно в немецкой психиатрии, вызвала широкую дискуссию. Например, A . Hoche . (1912) полагал, что E . Kr aepelin неоправданно расширил рамки раннего слабоумия. Считая его концепцию ошибочной, высказал мнение, что к раннему слабоумию может быть отнесена лишь небольшая группа заболеваний с ранним началом, приводящих к тяжелым исходам. Аналогичной точки зрения придерживался его ученик O . Bumke (1924), считавший, что к болезни, выделенной E . Kraepelin , могут быть отнесены только действительно злокачественно текущие заболевания, составляющие как бы ядро (ядерные формы), вокруг которого концентрируются сходные по клинической картине болезни, представляющие собой симптомокомплексы экзогенного происхождения.

В дальнейшем представления о шизофрении продолжали изменяться: стали говорить не столько о слабоумии, сколько о психическом дефекте, не столько об ослабоумливающем процессе, сколько о прогредиентности его течения, шизофрению стали представлять как болезненный процесс, проявляющийся как злокачественными, так и достаточно благоприятными, мягкими формами.

Французскими исследователями нозологическая концепция E . Kraepelin была воспринята в целом отрицательно. Попытки некоторых французских психиатров относить острые и бредовые психозы к раннему слабоумию не нашли поддержки. E . Dupre (1910), P . Chaslin (1912) продолжали настаивать на необходимости сохранения самостоятельности хронических галлюцинаторно-параноидных психозов. Вместе с этим появилась тенденция относить к раннему слабоумию в понимании В. Morel (как дегенеративного процесса) кататоно-гебефренные состояния и бредовую шизофрению. В последующем H . Claude (1923, 1925), касаясь раннего слабоумия, подчеркивал, что к нему следует относить только случаи первичной психической недостаточности юношеского возраста, проявляющейся прогрессирующим ослаблением интеллектуальных способностей (следует заметить, что H . Claude считал раннее слабоумие органическим заболеванием головного мозга инфекционного происхождения). Среди французских психиатров лишь A . Levy - Valency расширил границы понятия раннего слабоумия, включив в него бредовые психозы.

Последующая классификация А. Ey (1954, 1959) отличалась тем, что в основу ее был положен не только принцип преобладания в картине состояния того или иного синдрома, но и принцип течения. Автор выделил тяжелые, среднетяжелые формы бредовых психозов, отграниченные от систематизированных бредовых, острых, циклоидных и шизоаффективных форм.

Нельзя не отметить и тенденции исключения из современной классификации шизофрении периодически протекающих форм [ Bleuler M ., 1962; Weitbrecht J ., 1963].

Некоторые направления и исследования шизофрении находятся как бы в стороне от клинического понимания этого заболевания. Речь идет о попытке чисто психологической ее трактовки. Так, K . Conrad (1959) рассматривает шизофрению с позиций гештальтпсихологии, N . Petrilowitsch (1996) — с точки зрения структурной психологии. Были сделаны также попытки понять существо заболевания с позиций психоаналитических и психодинамических концепций, а также с точки зрения философии экзистенционализма. Например, L . Binswanger (1963) считал шизофрению особым видом человеческого существования (экзистенции). Близкая этой позиции антропологическая психиатрия ставит своей целью исследование роли шизофренического психоза в преобразовании личности пациента и ее изменений, в процессе взаимоотношений с окружающим миром. Перечисленные направления не могут быть оценены однозначно, ибо одни из них должны быть противопоставлены клиническим подходам к шизофрении, другие же почти смыкаются с некоторыми классическими клиническими исследованиями, отражая нетрадиционные взгляды на ее проявления.

Отдельного рассмотрения заслуживает американская психиатрия, развитие которой шло относительно независимо от европейской. Американская психиатрия до 30-х годов XX в. не отличалась оригинальностью подходов к проблеме шизофрении.

Большое значение для развития учения о шизофрении имели работы Д. Е. Мелехова (1958, 1963), выделившего определенные типы ее течения, а не формы. Им были описаны типы непрерывнотекущей и приступообразно развивающейся шизофрении. В первой группе Д. Е. Мелехов выделял злокачественные, медленно прогредиентные и активно прогредиентные формы с затяжным течением. Он допускал возможность изменения степени прогредиентности и темпа процесса на отдельных этапах течения болезни.

Несомненное значение для изучения психопатологии и клинической картины шизофрении имели исследования В. А. Гиляровского (1932, 1936), О. В. Кербикова (1949), С. Г. Жислина (1958, 1963), Д. С. Озерецковского (1962), Л. Л. Рохлина (1970), Г. В. Морозова (1975, 1977), Н. Н. Тимофеева, ТА. Невзоровой, С. Ф. Семенова (1977).

В последние годы проблемы психопатологии и клинической картины шизофрении особенно подробно исследовались в коллективах, руководимых А. В. Снежневским. Отличительной чертой этих исследований явился мультидисциплинарный подход. Клиническая картина заболевания изучалась в сочетании с психологическими, нейрофизиологическими, биохимическими, генетическими, эпидемиологическими и другими исследованиями. В заключение в теоретическом обобщении появились концепции pathos и nosos шизофрении. Были изучены непрерывнотекущие злокачественные формы шизофрении [Алексанянц Р. А., 1957; Морозова Т. Н., 1957], параноидная шизофрения [Соцевич Г. Н., 1957; Елгазина Л. М., 1958; Шумский Н. Г., 1958; Грацианский А. А., 1959], приступообразные [Фаворина В. Н., 1956; Ильон Г. Я., 1957; Тиганов АС., 1963, 1966, 1969; Пантелеева ГЛ., Соколова Б. В., 1966] вялотекущие [Наджаров Р. А., 1964, 1972; Смулевич А. Б., 1987], приступообразно-прогредиентные [Видманова Л. Н., 1963; Дикая В. И., 1986; Концевой В. А., Пантелеева ГЛ., 1989] варианты течения; описаны особенности заболевания в зависимости от возраста [Вроно М. Ш., 1972, 1983; Пантелеева Г. П., Штернберг Э. Я., 1972, 1983; Цуцульковская М. Я., 1986], а также особенности острейших, опасных для жизни приступов [Тиганов А. С., 1982] и транзиторных форм проявления эндогенного процесса [Концевой В. А., 1965; Савченко Л. М., 1974].

Читайте также: