Причины самосогревания кормов высокотемпературной и искусственной сушки сообщение

Обновлено: 01.06.2024

Технология приготовления обезвоженных кормов основана на их высушивании под действием высоких температур в течение короткого времени до влажности, обеспечивающей длительную сохранность кормов.

Высокотемпературная сушка в сравнении с известными методами консервирования зеленых растений (естественной сушкой, сушкой на вешалках, активным вентилированием, силосованием, сенажированием) максимально сохраняет питательные вещества и витамины. Кроме того, почти полностью исключается зависимость заготовки кормов от погодных условий, продукт получается транспортабельным (масса и объем уменьшаются в несколько раз). Высушенный корм в виде муки или резки, а особенно прессованный (гранулы или брикеты), благодаря своей сыпучести позволяет решить вопросы не только комплексной механизации, но и полной автоматизации скармливания разным видовым и возрастным группам животных.

Однако при высокотемпературной сушке кормов используется сравнительно сложное и дорогое энергоемкое оборудование.

Чтобы все технологические операции консервирования были выполнены с наименьшими затратами труда и средств, каждый вид корма должен быть соответствующим образом подготовлен, выбраны подходящее оборудование и рациональный режим сушки.

При производстве муки и гранул используется зеленая масса в свежескошенном виде, а рассыпную и брикетированную резку допускается готовить из провяленной травы (влажность 65%). Земля, песок, другие посторонние примеси в зеленой массе не допускаются.

Для приготовления травяной муки растения убирают в более ранние сроки, чем при выращивании их на зеленый корм или на сено естественной сушки. Так, для получения высококачественной муки траву многолетних бобовых убирают в начале бутонизации, а злаковых — во время выбрасывания метелок или колошения. Озимую рожь убирают на гранулы в стадии молочно-восковой спелости зерна; яровой рапс — в стадии плодообразования. Кострец безостый скашивают в фазе колошения, кукурузу — молочной спелости.

Уборка трав, кроме люцерны, не должна продолжаться более 7 дней. В связи с этим технология приготовления травяной муки предусматривает создание зеленого конвейера, обеспечивающего равномерное поступление сырья на сушильный агрегат на протяжении 120 и более дней. В зависимости от зональных условий схема зеленого конвейера может изменяться, но во всех случаях значительную долю будут составлять многолетние бобовые травы.

При производстве травяной муки растения скашивают, сразу же измельчают, грузят в транспортные средства и быстро доставляют к сушильному агрегату. Чем быстрее это будет сделано, тем больше питательных веществ сохранится в готовой муке. Набор серийно выпускаемых машин позволяет организовать поточное производство муки из свежескошенных трав. Основные этапы процесса отражены на рисунке 3.1.

Высокую питательную ценность имеют гранулы и брикеты из искусственно высушенной травы с соломой и концентратами.

Для многих природно-климатических зон России разработаны рецепты кормовых смесей на основе соломенной и травяной муки, дерти, зерна или комбикорма с добавлением премиксов и азотисто-минерально-витаминных препаратов.

Ниже приводится несколько рецептур искусственно высушенных полнорационных гранул (указана массовая доля, %).

1. Мука соломенная — 45,0;

Мука травяная из костреца — 5,0;

Комбикорм — 50,0.

2. Мука соломенная — 45,0;

Мука травяная из костреца — 5,0;

Комбикорм — 46,5;

Семена рапса — 3,5.

3. Мука соломенная — 45,0;

Мука травяная из костреца — 5,0;

Комбикорм — 48,5;

Жир кормовой — 1,5.

4. Мука соломенная — 40,0;

Мука травяная рапсовая — 35,0;

Комбикорм — 25,0.

5. Мука соломенная — 35,0;

Мука травяная рапсовая — 40,0;

Комбикорм — 25,0.

6. Мука соломенная — 40,0;

Мука травяная рапсовая — 30,0;

Комбикорм — 30,0.

7. Подсолнечник — 75,2;

Овес — 19,3;

Вика — 5,5.

8. Подсолнечник — 54,8;

Овес — 34,6;

Пшеница — 4,2;

Вика — 6,4.

9. Подсолнечник — 59,6;

Овес — 38,6;

Горох — 1,8.

Примечание. Для рецептур № 7-9 используют резку из целых растений.

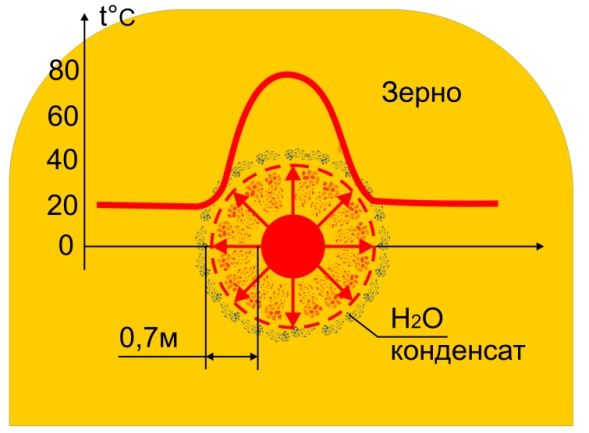

Самосогревание зерна – рост температуры зерновой массы в результате протекающих в ней физиологических процессов и низкой теплопроводности. Процесс может наблюдаться при транспортировке зерноматериала на судах и в вагонах, при хранении в зернохранилищах и на токах.

Важно! Самосогревание зерна при хранении или перевозке не может закончиться самопроизвольно. При отсутствии срочных мер борьбы продукт целиком лишится технических, фуражных, продовольственных и посевных свойств. Процесс протекает достаточно быстро: до температуры в 55-60 0 С масса может нагреться уже спустя двое-четверо суток.

Виды самосогревания

Различают следующие виды самосогревания зерна:

Гнездовое

Процесс начинается в определенной части массы зерна в результате:

- скопления насекомых в одной зоне насыпи;

- образования областей с повышенным объемом пыли и примесей (возможно при засыпке различных по содержанию примесей масс в одно целое);

- засыпки в одно хранилище зерноматериалов с разным уровнем влажности;

- увлажнения определенной зоны продукции, например, из-за некачественной гидроизоляции стен зернохранилища.

Эти причины наиболее распространенные, но не единственные.

Послойное (подвиды: вертикально-пластовое, верховое)

Появляется при хранении зерна в буртах, хранилищах, силосах. Самосогревание происходит в вертикальном или горизонтальном пласте насыпи.

Верховое

Чаще всего процесс начинается ранней весной или поздней осенью (в периоды с максимальными перепадами температур внешней среды и самого зерна). Протекает в верхнем слое массы.

Низовое

Развивается в нижнем слое, и, как правило, наблюдается при отгрузке только что собранной массы в помещения с холодными полами (осенью или летом).

Вертикально-пластовое

Самосогревание начинается в вертикальном слое-пласте, находящемся возле стены хранилища. Причина: некачественная гидроизоляция стены, ее нагрев или охлаждение (солнцем или холодным атмосферным воздухом).

Сплошное

- самостоятельно: при хранении зерноматериала с большим объемом недозрелых зерен и примесей или при высокой влажности;

- из-за неверного метода ликвидации пластового или гнездового самосогревания. Допустим, когда продукция из зоны самосогревания перемешивается с остальным зерном после обработки;

- в результате отсутствия мер борьбы с пластовым или гнездовым самосогреванием.

Причины возникновения самосогревания

Можно выделить несколько факторов, которые способствуют началу самосогревания зерновой массы.

Исходное состояние

Состав микрофлоры, незаконченность процесса дозревания, физиологическая активность (активность ферментов), исходная температура и влажность – эти показатели, определяющие состояние массы зерна, могут провоцировать процесс нагрева. Партии, увлажняющиеся при хранении или поступающие в зернохранилища, например, во влажном состоянии или с большим количеством примесей, с огромной вероятностью столкнутся с самосогреванием.

Присутствие микроорганизмов

Аспергиллюсы, пенициллиумы, другие плесневелые грибки и микроорганизмы появляются при температуре от +15 0 С и влажности массы более 13%. Именно такие условия обычно наблюдаются в процессе хранения свежеубранной культуры.

Внешние условия

Не поддерживая в силосах и зернохранилищах здоровый микроклимат, предприятие провоцирует самосогревание материала, создавая благоприятные условия для появления плесени, увлажнения и гниения зерна.

Важность и меры борьбы с самосогреванием

При второй стадии самосогревания (температура +35-38 0 С) качество массы заметно снижается: образуется плесень, самые влажные зернышки темнеют, появляется запах солода, сыпучесть падает. Использовать продукт в продовольственных целях запрещено.

При третьей стадии (температура от +50 0 С) наблюдается полная утрата или существенное снижение сыпучести, появление затхлого, гнилостного запаха. Зерна имеют черный или коричнево-черный цвет. Продукция непригодна даже для кормовых целей.

Меры борьбы с самосогреванием

Мероприятия, нацеленные на борьбу с самосогреванием зерноматериала, делятся на профилактические и прекращающие процесс.

Профилактика

Используются такие меры, как:

Меры, прекращающие процесс

Способы борьбы с начавшимся самосогреванием выбирают после определения вида и границ самопроизвольного нагрева зерна. Необходимая информация добывается с помощью термощупов, размещаемых по всей высоте насыпи. Зерновые массы находятся под более тщательным наблюдением.

По общей питательности, искусственно обезвоженные корма из трав приближаются к зерновым злакам и намного превосходят их по содержанию протеина и его качеству, по количеству минеральных веществ и витаминов. При таком способе приготовления кормов потери питательных веществ ничтожны: переваримого протеина — 4. 5%, а каротина — 5. 8%.

Стоимость 1 кг каротина (провитамина А) в травяной муке в 3 раза меньше стоимости 1 кг витамина А в витаминизированном рыбьем жире. В 1 кг травяной муки содержится 0,7. 0,85 корм. ед., 120. 180 г переваримого протеина, до 300 мг каротина. Это концентрированный высокобелковый витаминизированный корм, превосходящий во всех отношениях зерно. Выход кормовых единиц при производстве травяной муки по сравнению с сеном выше в 3. 4 раза, переваримого протеина — в 1,5. 2, углеводов — в 3. 3,5, каротина — в 7. 14 раз. Искусственно высушенные корма используют в рационах сельскохозяйственных животных и птицы для частичной замены концентрированных кормов и в качестве источника каротина.

Несмотря на высокое качество, искусственно высушенных кормов и высокую их пользу в кормлении животных, необходимо учитывать, что на приготовление таких кормов затрачивается большое количество энергии. Следовательно, скармливание их животным приводит к увеличению себестоимости продукции.

Основу сырьевых конвейеров должны составлять многолетние травы — люцерна, козлятник восточный, эспарцет, донник белый, клевер красный и смеси их с кострецом безостым. При правильном их подборе, рациональных режимах скашивания и внесения достаточных доз удобрений можно обеспечить регулярное поступление зеленой массы высокого качества в течение почти всего сезона. Для сырьевых конвейеров следует использовать и смешанные посевы озимых с озимой викой и однолетние кормовые культуры как дополнительный источник сырья, прежде всего зернобобовые: яровую вику, горох, сою, кормовые бобы, чину, посеянные в чистом виде или в смеси со злаковыми — овсом, ячменем, суданской травой и другими культурами. Поступление зеленой массы однолетних культур легко регулировать,

применяя разные сроки посева. Повторные, поукосные и пожнивные посевы смесей зернобобовых культур наряду с посевами многолетних трав (за счет отавы) обеспечивают возможность поступления зеленой массы не только в летний, но и в позднеосенний период. Для приготовления качественной травяной муки необходимо сырье высокого качества, главным образом это зависит от сроков скашивания культур. Оптимальные сроки скашивания для бобовых — фаза бутонизации, для злаковых — фаза выхода в трубку.

При выращивании злаковых трав для приготовления травяной муки обязательно следует вносить азотные удобрения. Они не только способствуют увеличению урожая зеленой массы, но и обеспечивают более равномерное его распределения по укосам и, главное, увеличивают содержание протеина и каротина.

Искусственно обезвоженные корма можно приготовить из свежескошенной травы, используя косилки-измельчители КПИ-2,4, КУФ-1,8, кормоуборочные комбайны КСК-100, Е-280, Ягуар, Дон-680, Полесье, а также из предварительно провяленной в поле травы. В этом случае скашивание проводят косилками КПС-5Г, Е-301 с последующим подбором комбайнами, оборудованными подборщиками КСК-100, Е-280, Дон-680 и др.

При высокотемпературной сушке корма более высокого качества получают из свежескошенных трав. Однако в этом случае требуется испарить большое количество воды, расходуется много топлива, а производительность сушилок резко снижается. При влажности травы 85% для получения 1 т резки надо испарить 5,0 т воды; при влажности травы 75% испарить нужно только 2,6 т, а при влажности 65% — 1,6 т воды. Расход топлива для приготовления 1 т резки при влажности травы 85% составляет 470 кг, при снижении влажности сырья на 10% расход топлива уменьшается до 220 кг, а при влажности травы 65% нужно 132 кг дизельного топлива. При снижении влажности исходного сырья с 85% до 75% производительность агрегата повышается в 2 раза.

Влажность исходного сырья можно значительно уменьшить путем провяливания скошенных трав в поле. Заготовка травяной муки по этому способу требует высокой технологической дисциплины, время провяливания трав в поле должно быть оптимальным, позволяющим свести потери каротина до минимума. При провяливании зеленой массы в течение 2. 4 часов теряется 10. 20% каротина. Потери каротина в солнечную погоду составляют 2. 3% в час. При использовании этого способа в поле должно работать два агрегата (самоходная косилка КПС-5Г, Е-301 и подборщик-измельчитель КСК-100, Е-280 и др.) с отставанием второго агрегата от первого по времени в пределах 2. 4 часов.

Для искусственного обезвоживания кормов применяют сушильные агрегаты АМВ-0,65, АМВ-1,5А, АМВ-3, М-804/0-1,5 и др. Режим сушки в пневмобарабанной сушилке характеризуется начальной и конечной температурной газов, а также скоростью вращения барабана. Частота вращения сушильного барабана при сушке бобовых трав должна быть 3. 5 оборотов в минуту, а при сушке злаковых — 5. 8 оборотов в минуту.

При влажности зеленой массы 70. 75% температура агента сушки на входе в барабан должна составлять °С: для люцерны 400. 600, клевера 650. 700, разнотравья 500. 750, смеси зернобобовых 500. 700. При отклонениях влажности сырья на ±10% температура агента сушки на выходе в барабан должна быть изменена соответственно на ±100°С. При сушке зеленой массы с еще более высокой влажностью температуру агента сушки повышают еще на 150. 200°С, но не более 950°С. Температура отработанных газов должна быть в пределах 95. 115°С. Температуру газов на выходе из барабана регулируют, меняя количество зеленой массы, подаваемой в сушилку.

Для обеспечения нормальной работы сушильного агрегата и получения качественных кормов необходимо соблюдать следующие основные требования: длина резки зеленой массы должна быть 20. 30 мм (не менее 85%), количество частиц длиннее 100 мм не должно превышать 2%. Температура высушенной травы, при выходе из барабана сушилки не должна превышать 70°С, влажность — в пределах 13. 14%, влажность муки — 10. 12%. Потери каротина не должны превышать 5%.

Травяную муку целесообразно гранулировать, что позволяет на 12% уменьшить потери каротина при хранении и в 3 раза сокращает потребность в хранилищах. Для производства гранулированных кормов используют грануляторы ОГМ- 0,8, ОГМ-1,5 и др.

Травяная резка. Для крупного рогатого скота рационально готовить травяную резку и брикеты на ее основе. Технология приготовления этого вида корма отличается от приготовления травяной муки тем, что высушенная травяная масса из большого циклона сушильного барабана направляется не в дробилку, а в прицеп или специальный бункер, где она выдерживается в течение суток, во избежания самозагорания, а затем транспортируется к месту хранения.

Преимущество травяной резки перед травяной мукой в том, что при приготовлении резки снижается расход горючего и электроэнергии, увеличивается производительность агрегата, снижается себестоимость. Травяную резку можно брикетировать, используя грануляторы ОПК-2, ОПК-3 и ОПК-5 и пресс-брикеровщики — ПБС-3,5.

Брикетированная травяная резка влажностью 10. 15% не плесневеет, хорошо хранится, при этом сокращаются потери питательных веществ в процессе транспортировки, хранения, раздачи.

Для сохранения качества травяной муки и резки вводятся при гранулировании и брикетировании антиоксиданты — сантохин или дилудин в количестве 0,02% от массы корма. В качестве наполнителя оксиданта используют технический жир — 30 кг на 1 т муки или резки.

Травяную муку хранят в бумажных мешках. Однако в процессе длительного хранения (до 6-8 мес.) без применения стабилизаторов теряется до 50. 75% каротина Гранулы и брикеты можно хранить насыпью слоем в 4. 6 м. Помещение должно быть темным, достаточно сухим (относительная влажность в пределах 65-75%) и прохладным (2. 4°С). Неплохо сохраняется каротин при использовании бетонных герметизированных траншей, разделенных на отсеки. Стенки отсеков оштукатуривают цементом с железнением или покрывают полиэтиленовой пленкой. Корм из отсека расходуют за 7. 10 дней; более длительное использование приводит к большим потерям каротина.

Весьма эффективно использование в качестве хранилищ травяной муки и резки металлических и бетонных силосных башен с полупроницаемыми мембранами для создания регулируемой газовой среды (РГС). Состав РГС (в среднем): 0,6% кислорода, 13,6% диоксида углерода и 85,8% азота. Использование инертных газов позволяет сохранять 85-95% каротина в течение 6. 10 месяцев. Можно создать бескислородную среду в герметических емкостях, помещениях. Для этого поверх муки, брикетов, гранул на решетку кладут свежескошенную зеленую массу в количестве 5. 10% от массы корма. Зеленая масса в первые же сутки поглощает весь кислород, содержание диоксида углерода повышается до 20. 30%.

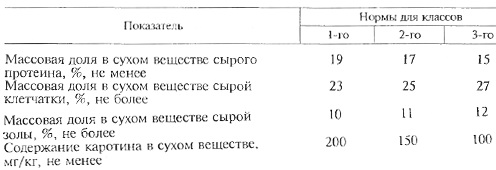

Таблица Показатели и нормы для определения класса качества искусственно высушенных кормов

| Показатель | Нормы для классов | ||

| 1-го | 2-го | 3-го | |

| Массовая доля в сухом веществе сырого протеина, % не менее | 19 | 17 | 15 |

| Массовая доля в сухом веществе сырой клетчатки, % не более | 23 | 25 | 27 |

| Массовая доля в сухом веществе сырой золы, % не более | 10 | 11 | 12 |

| Содержание каротина в сухом веществе, мг/кг, не менее | 200 | 150 | 100 |

Примечание: Содержание каротина указано для свежеприготовленных или хранящихся в хозяйстве до 10 дней искусственно высушенных травяных кормов. Цвет искусственно высушенных травяных кормов должен быть темно-зеленый или зеленый. Искусственно высушенные корма не должны иметь запаха горелости, а также затхлого, плесенного и гнилостного запахов.

Чтобы получить хорошую травяную муку (резку), необходим постоянный контроль за ее качеством, для этого в хозяйстве надо иметь лаборатории. Искусственно высушенные травяные корма должны отвечать требованиям ОСТ 10242-2000.

Для более полного сохранения питательных веществ необходимо как можно быстрее инактивировать ферменты, удалить влагу и прекратить тем самым биохимические и микробиологические процессы.

Наиболее полно это достигается искусственной сушкой горячим воздухом или газами.

Наибольшее распространение получила высокотемпературная сушка при температуре 500…1000 °С в пневматических и барабанных сушилках с целью получения травяной муки и резки, а также брикетов и гранул из них. При таком способе приготовления кормов потери питательных веществ ничтожны: переваримого протеина — 4…5 %, а каротина — 5…8 %. Стоимость 1 кг каротина (провитамина А) в травяной муке в 3 раза меньше стоимости 1 кг витамина А в витаминизированном рыбьем жире.

В 1 кг травяной муки содержится 0,7…0,85 корм, ед., 120…180 г переваримого протеина, до 300 мг каротина. Это концентрированный высокобелковый витаминизированный корм, превосходящий во всех отношениях зерно. Выход кормовых единиц при производстве травяной муки по сравнению с сеном выше в 3…4 раза, переваримого протеина — в 1,5…2, углеводов — в 3…3,5, каротина — в 7…14 раз.

Если принять за 100 % все питательные вещества в зеленой траве, то в травяной муке их остается 90…95 %, в силосе — 70…80 %. В сене, высушенном на вешалах и принудительным вентилированием, — 60…70, в сене, высушенном в прокосах, — 40…50 %.

При скармливании травяной муки яйценоскость кур-несушек повышается на 12…20 %, молочная продуктивность коров — на 15…25, настриг овец — на 15…20 %.

Несмотря на высокое качество искусственно высушенных кормов и высокую их пользу в кормлении животных, необходимо учитывать, что на приготовление таких кормов затрачивается большое количество энергии. Следовательно, скармливание их животным приводит к увеличению себестоимости продукции.

Травяная мука — корм, полученный из высушенной при высокой температуре и размолотой травяной массы, убранной в ранних фазах вегетации растений.

Травяная резка — корм, полученный из измельченной и искусственно высушенной травы.

Кормовые брикеты — прессованные корма в виде определенной геометрической формы.

Кормовые гранулы — прессованные корма в виде цилиндров диаметром до 25 мм.

Искусственно высушенные травяные корма принимают партиями. Партией считают любое количество корма одного класса, оформленное одним документом о качестве.

Для контроля технологических процессов во время работы сушильного агрегата точечные пробы искусственно высушенных кормов отбирают путем пересечения ковшом потока продукции 3…4 раза через равные промежутки времени (не менее 15 мин) до получения объединенной пробы массой 1,5…2 кг. Для оценки качества кормов, оставляемых в хозяйстве, используют накопительный метод. При этом пробы берут из расчета 0,02…0,05 % массы продукции, произведенной за контролируемый период. Пробы, отобранные по периодам, последовательно ссыпают в крафт-мешки до окончания заготовки однородной партии корма.

Пробы травяной муки, резки, гранул из насыпей отбирают с помощью пробоотборников для сыпучих кормов из разных мест поверхности. При высоте насыпи до 1,5 м их берут из двух слоев — верхнего и нижнего; при высоте насыпи выше 1,5 м — из трех: верхнего, среднего и нижнего.

Пробы брикетов, хранящихся насыпью, отбирают вручную по всей поверхности насыпи: два-три брикета из каждой точки на глубине 20…25 см.

Пробы продуктов, упакованных в тканевые мешки, отбирают мешочным щупом, бумажные мешки предварительно расшивают.

Для приготовления искусственно высушенных травяных кормов используют травостои многолетних и однолетних бобовых и злаковых в чистом виде, их смеси и другие растения, богатые протеином и витаминами, в рассыпном (травяная мука, резка) и прессованном (гранулы, брикеты) виде с добавлением антиокислителей или без них.

Многолетние бобовые травы скашивают в фазе не позднее полной бутонизации растений, однолетние бобовые — в фазе цветения — начала образования бобов в нижнем ярусе; злаковые — в фазе не позднее начала колошения; травосмеси многолетних бобовых и злаковых трав — в вышеуказанные фазы развития преобладающего компонента.

При производстве травяной муки и гранул используют сырье в свежескошенном виде, для рассыпной и брикетированной резки допускается использование сырья, провяленного до влажности 65 %.

При подозрении на наличие в корме токсичных грибов (фузариум, аспергиллус, миротециум), а также остаточных количеств пестицидов пригодность его для скармливания животным и птице устанавливается по заключению ветеринарной службы.

Для искусственно высушенных кормов Департаментом ветеринарии Минсельхоза России установлены такие же предельные концентрации токсичных веществ, как и для сена.

Искусственно высушенные травяные корма, предназначенные для предприятий комбикормовой промышленности, приготовляют в виде травяной муки и гранул.

Искусственно высушенные травяные корма должны отвечать требованиям ОСТ 10242—2000.

Показатели и нормы для определения класса качества искусственно высушенных кормов

Примечание . Содержание каротина указано для свежеприготовленных или хранившихся в хозяйстве до 10 дней искусственно высушенных травяных кормов.

Органолептический контроль. Органолептически определяют цвет и запах. Цвет искусственно высушенных травяных кормов должен быть темно-зеленый или зеленый. Искусственно высушенные корма не должны иметь запаха горелости, а также затхлого, плесенного, гнилостного запахов и быть токсичными для животных и птицы.

Лабораторный контроль. В искусственно высушенных кормах определяют содержание влаги, сырого протеина, сырой клетчатки, сырой золы, каротина. Измеряют также размер брикетов и гранул, их плотность, крупность частиц в брикетах, наличие металломагнитных частиц и их размеры.

Массовая доля сухого вещества должна быть: в травяной муке — от 88 до 91 % (влажность — от 12 до 9 %), травяной резке — от 85 до 90 % (влажность — от 15 до 10 %), брикетах и гранулах — от 86 до 91 % (влажность — от 14 до 9 %).

Размеры брикетов и гранул определяют штангенциркулем, измеряя сечение или диаметр 25 гранул или брикетов, взятых в случайном порядке. По полученным данным вычисляют среднее арифметическое результатов измерения брикетов и гранул.

Диаметр брикетов должен быть от 30 до 60 мм, длина сторон прямоугольных брикетов — не более 70 мм, плотность — от 500 до 800 кг/м 3 , а при поставке в районы Крайнего Севера — до 1000 кг/м 3 , крошимость — не более 15 %.

Диаметр гранул должен быть от 3 до 25 мм (для предприятий комбикормовой промышленности — от 4,7 до 14 мм), длина — не более двух диаметров, плотность — от 600 до 1300 кг/м 3 , крошимость — не более 12 %.

Остаток травяной муки на сите с отверстиями диаметром 5 мм не допускается, а диаметром 3 мм допускается в количестве не более 5 % после ее просеивания.

Массовая концентрация металломагнитных частиц размером более 2 мм и частиц с острыми краями не допускается, а частиц размером до 2 мм в 1 кг корма допускается не более 50 мг.

При наличии данных по содержанию переваримого протеина (ПП), переваримого жира (ПЖ), переваримой клетчатки (ПК) и переваримых безазотистых веществ (ПБЭВ) рачет питательности корма производят по следующим формулам:

ОЭКРС = 0,175ПП + 0,312ПЖ + 0,136ПК + 0,148ПБЭВ;

ОЭсв = 0,209ПП + 0,366ПЖ + 0,143ПК + 0,17ПБЭВ;

ОЭпт = 0,178ПП + 0,398ПЖ + 0,177ПК + 0Д77ПБЭВ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Витаминно-травяная мука и комбикорма на ее основе являются важным источником витаминов, протеина и других биологически активных веществ (БАВ), естественных для рациона с/х животных. Полноценный протеин не только идеально восполняет аминокислотный баланс, но и нормализует симбионтную естественную микрофлору ЖКТ.

Промышленное производство витаминно-травяной муки на территории СССР известно примерно с 1970 года. Технология сушки трав и кормовых культур искусственным, а не естественным образом позволяла существенно повысить энергетику и содержание БАВ в конечном продукте.

Но технологии не стоят на месте, и за почти 55-летнюю историю было несколько технологических прорывов в производстве травяной муки.

Сегодня в зависимости от качества травяную муку делят на три класса. По органолептической оценке цвет травяной муки для всех классов должен быть зеленым или темно-зеленым, мука – иметь специфический запах, свойственный данному продукту, не затхлый, без посторонних запахов. Каротина в 1 кг муки должно содержаться: в муке I класса – 180 мг, II – 150 и III класса – 120 мг; сырого протеина для всех классов – 14%, сырой клетчатки – не более 26, влаги – 12%.

Обзор технологий сушения в российском АПК сегодня

С целью обеспечения сохранности продукта, снижения стоимости логистики и хранения применяется сушка – процесс обезвоживания сырья.

Ввиду отсутствия воды обезвоженное уже до 8–15% сырье не подвержено процессам ферментации и гниения. И самой главной целью любых сушильных технологий, применимых для задач АПК, является не только удалить влагу из сырья, а сделать это таким образом, чтобы максимально сохранить биологически активные вещества исходного сырья – органические кислоты, полифенолы, витамины. Также при сушке сырья требуется сохранить исходную энергетику продукта: углеводы, сахара. И конечно, наиболее бережно сохранить протеин (желательно с минимальными изменениями). Сушильные установки и камеры в АПК используют для сушки пищевых продуктов (фруктов, овощей, грибов, зелени), в переработке навозов и пометов в удобрения, а также для производства кормов и комбикормов для с/х животных и птиц. При этом качество конечной продукции напрямую зависит от используемой технологии сушения.

И каждый производитель кормов стоит перед дилеммой – сушить энергозатратно, малопроизводительно, но качественно, или поступиться качеством и сушить дешево.

Рассмотрим технологии сушения для производства кормов, представленные на мировом и российском рынке.

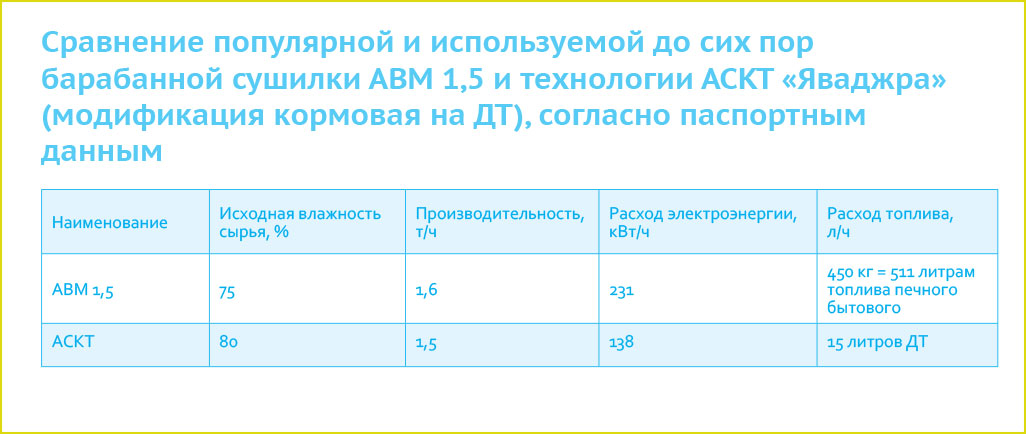

1. Сушильные технологии, основанные на принципах термодинамики.

В основном это барабанные сушилки и конвекционные камеры. Работа таких сушилок базируется на выпаривании влаги с помощью воздействия температуры. На 1 тонну выпариваемой воды требуется примерно 1–1,3 мВт энергии. Поэтому теплогенераторы таких сушилок работают обычно на жидком/твердом топливе, чтобы хоть как-то снизить расходы. Тем не менее потребление даже такого топлива очень велико. Действие высокой температуры слишком длительно для сырья органического происхождения, соответственно белок сворачивается, витамины, полифинолы и органические кислоты разрушаются. Потери полезных веществ при этом методе сушки колеблются в пределах от 40 до 72%. Единственный плюс – высокая производительность.

2. Пневмосушилки (их еще ошибочно называют аэродинамическими сушилками). На мировом рынке пневмосушилок чаще всего представлены образцы китайских производителей.

Данная технология сушки, при которой теряется до 80% полезных веществ в сырье, плохо себя зарекомендовала среди сушильных установок из-за неравномерности сушки и низкой отказоустойчивости. Но при этом пневмосушилки используют всего около 0,9 мВт энергии с расчетом на 1 тонну выпариваемой влаги, хотя температурный режим в процессе работы составляет свыше 150 °C. Стоит отметить, что, применяя эту технологию, производители кормов не могут получить качественную продукцию, поэтому лучше всего использовать аэродинамические сушилки для изготовления топливных пеллет.

3. Вакуумно-импульсные сушилки.

Достаточно новая технология. Агрегаты отличаются относительно низкой производительностью, но при этом потребление энергии составляет 600 кВт на 1 тонну воды. Процесс сушки занимает 30–90 минут и происходит при относительно низких температурах – до 72 °C. Представленный способ сушки все же не позволяет сохранить максимальное количество витаминов в сырье, так как воздействие температурой слишком длительно. Достоверных данных о потерях БАВ при подготовке этого материала найдено не было.

4. Лиофилизационные (сублимационные) камеры.

Это дорогостоящие и очень энергозатратные агрегаты с относительно низкой производительностью. Например, чтобы высушить за сутки 1 тыс. кг сырья (не важно, какой влажности), требуется потратить 4,8 мВт энергии. Однако потери полезных веществ будут минимальны – всего 8–12%. В принципе они не используются в производстве кормов как таковых, но могут использоваться для производства кормовых биологически активных добавок премиум-класса для особо ценного племенного скота (в основном лошадей).

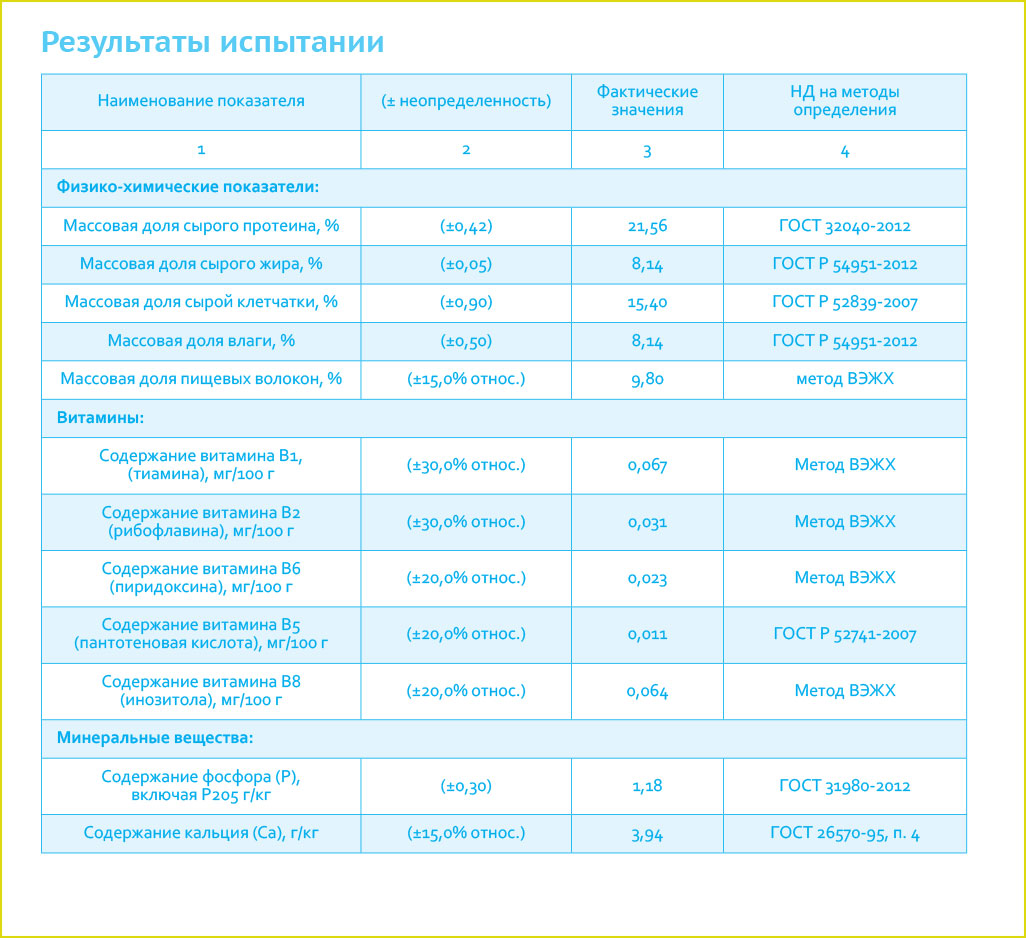

5. Технология АСКТ (аэродинамическая сушилка комбинированного типа).

Самая новая и перспективная на сегодня технология. Последние разработки в области производства пищевых порошков премиум-класса теперь доступны производителям кормов. С их помощью при сверхнизких энергозатратах (гораздо ниже всех возможных представленных на мировом рынке промышленных сушилок для производства кормов) можно получать корма по качеству выше I класса при сверхнизкой себестоимости производства (за счет низкого энергопотребления).

Все это вместе позволяет получать корма высочайшего качества за счет минимального и сверхкратковременного воздействия температуры.

Цикл режима сушки и температурные диапазоны воздействия на сырье:

60–90 °C – 8 секунд;

50–70 °C – 7 секунд;

40–60 °C – 3 секунды;

30–40 °C – 2 секунды.

Общее время сушки любого сырья начальной влажностью до 90–95% – 18 секунд.

При этом сохраняется не только цвет, запах и вкус, не только структурная целостность цепочек сложных органических соединений (белки, витамины, аминокислоты и т. д.), но и целостность структуры клетки – законченной ячейки жизни.

В результате потери полезных веществ сопоставимы с методом сублимации 5,7–12% (в зависимости от режима сушки). Удаление влаги по методу АСКТ приводит к увеличению концентрации питательных веществ в готовом продукте. Производительность же сушилок АСКТ в час вполне сопоставима с классической барабанной сушилкой для производства кормов.

Невероятная энергоэффективность установки делает производство качественных кормов доступным любому хозяйству. На 1 тонну удаленной влаги из продукта 65% влажности тратится менее 100 кВт электроэнергии. А на одну тонну 95% влажности – до 230 кВт энергии.

Таким образом, на сегодняшний день экономически эффективно и оправданно использование в производстве высокоэффективных кормов именно сушилки на принципе АСКТ. Именно эта технология сегодня наиболее эффективна как по энергозатратам, так и по качеству получаемой продукции.

Расчет экономии на производстве одной тонны конечной продукции можно произвести самостоятельно. В зависимости от региона и цен на энергоносители разница может достигать 8–12 раз в пользу технологии АСКТ.

Как получить витаминно-травяную муку наивысшего качества по технологии АСКТ?

Уборку следует проводить в фазу, наиболее благоприятную для культуры, в соответствии с рекомендациями технолога. Кроме того, мы рекомендуем косить травы по росе с самого раннего утра и в это же время вести переработку сырья. Влажность до 78–82% исходного сырья позволяет сохранить максимум каротина.

При укосе в другое время дня влажность травы будет около 75%, и каротина в самом сырье уже будет на 13–18% меньше.

Время доставки сырья с поля до сушилки следует максимально сократить, так как уже через 4–5 часов начнутся существенные потери других БАВ в связи с началом процессов гниения сырья и нагревом биомассы.

Не следует предварительно подвяливать и подсушивать сырье – вы не получите существенной прибавки по производительности сушилки, а качество конечной продукции значительно снизится.

Но даже без соблюдения всех рекомендаций корм, полученный с применением технологий АСКТ, будет качественно лучше, чем с использованием любых других технологий сушения, принятых в АПК для изготовления кормов.

Какой продукт можно получить?

Уникальное оборудование может сушить как традиционные кормовые культуры, ботву и плоды клубнекорнеплодов, отходы производства пищевой промышленности (жомы, жмыхи, отходы боен), так и нетрадиционные культуры – например, крапиву и даже кукурузу молочной спелости (которую обычно силосуют). В каждом случае корм будет наиболее полноценен, а значит, более эффективен, чем при других способах заготовки и хранения.

После получения порошкообразного продукта сушения его можно как гранулировать без каких-либо дополнительных добавок, так и экструдировать с зерносмесью.

При гранулировании такой важный витамин, как каротин, лучше сохраняется, чем при хранении в виде порошка.

При разведении порошка водой получается пюре, не отличимое ни по химическому, ни по биологическому составу от пюре, приготовленного из свежего сырья.

Интересен и тот факт, что при сушении прокисшего, подвергшегося длительной ферментации сырья на выходе получается пригодный для кормления скота продукт, обладающий приятным запахом и полностью обеззараженный.

В любом случае изучение уникальных свойств кормов и испытания на различных культурах будут продолжены. Ведь по своей биологической активности и качеству конечный продукт для скота теперь можно ставить в один ряд с БАДами и сублимированным питанием наивысшего качества для человека.

Читайте также: