Почтовая и электронная связь сообщение

Обновлено: 01.06.2024

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные термины:

электрическая связь (электросвязь) - всякая передача или прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по проводной, радио-, оптической и другим электромагнитным системам;

почтовая связь - вид связи, представляющий собой единый производственно-технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств;

взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации - комплекс технологически сопряженных сетей электросвязи на территории Российской Федерации, обеспеченный общим централизованным управлением;

сеть связи общего пользования - составная часть взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, открытая для пользования всем физическим и юридическим лицам, в услугах которой этим лицам не может быть отказано;

ведомственные сети связи - сети электросвязи министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, создаваемые для удовлетворения производственных и специальных нужд, имеющие выход на сеть связи общего пользования;

внутрипроизводственные и технологические сети связи - сети электросвязи федеральных органов исполнительной власти, а также предприятий, учреждений и организаций, создаваемые для управления внутрипроизводственной деятельностью и технологическими процессами, не имеющие выхода на сеть связи общего пользования;

выделенные сети связи - сети электросвязи физических и юридических лиц, не имеющие выхода на сеть связи общего пользования;

предприятия, учреждения и организации связи (далее - предприятия связи) - юридические лица независимо от форм собственности, предоставляющие услуги электрической или почтовой связи физическим и юридическим лицам в качестве основного вида деятельности;

государственное предприятие связи - предприятие связи, относящееся к объектам федеральной собственности или собственности субъекта Российской Федерации;

оператор связи - физическое или юридическое лицо, имеющее право на предоставление услуг электрической или почтовой связи;

пользователи связи - физические и юридические лица, являющиеся потребителями услуг связи;

лицензия - документ, устанавливающий полномочия физических и юридических лиц в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами для осуществления деятельности в области связи;

сертификат - документ, подтверждающий, что надлежащим образом идентифицированные оборудование или услуга связи соответствуют требованиям нормативных документов;

оконечное оборудование - подключаемые к абонентским линиям и находящиеся в пользовании абонентов технические средства формирования сигналов электросвязи для передачи или приема заданной абонентами информации по каналам связи;

почтовые отправления - адресованные письменная корреспонденция, посылки, прямые почтовые контейнеры.

Обработка и транспортировка почты. В организационном отношении почтовая связь представляет собой систему, состоящую из сети предприятий связи (почтамты, узлы и отделения связи) и транспортных средств, которые обеспечивают приём, обработку и доставку почтовых отправлений. Для приёма почтовых отправлений на предприятиях связи выделяются специальные помещения - операционные залы, где расположены рабочие места операторов. Операторы принимают все виды почтовых отправлений, кроме простой корреспонденции (незаказные письма, открытки и тому подобное), последняя поступает через установленные на улицах и на предприятиях связи почтовые ящики (изобретены в 1653 году во Франции Ж.Ж. Ренуаром де Виллайе).

В городах, курортных посёлках и тоу подобном всё большее распространение получают автоматизированные пункты связи, предоставляющие услуги почтовой связи в форме самообслуживания, где при помощи почтового автомата со встроенным терминалом, наряду с простыми операциями (покупкой конвертов, почтовых карточек, газет), можно, например, отправить заказное письмо.

Обработка почты в местном почтовом отделении включает ряд производственных операций, обеспечивающих подготовку принятых почтовых отправлений к пересылке по назначению. К основным операциям относятся: разборка (разделение) почты по видам, категориям, габаритным размерам, массе и жёсткости (отправления нестандартного размера отсортировываются для отдельной обработки); лицовка и штемпелевание - установка адресной стороны письменной корреспонденции в определённое положение и нанесение отпечатка календарного штемпеля для обозначения места, даты, времени его поступления, а также гашения знака почтовой оплаты; формирование постпакетов (пачки писем и почтовых карточек, сгруппированные по адресным данным и другим признакам), их сортировка с последующей упаковкой в почтовые мешки для дальнейшей транспортировки и другое. Из местных почтовых отделений почта поступает в межрайонный почтамт, а оттуда - в главный городской или окружной почтамт для следующей сортировки. Завершающий этап работы предприятий почтовой связи - доставка и вручение почтовых отправлений получателю (адресату).

Перевозка почты в зависимости от климатических и дорожных условий осуществляется различными видами транспорта. Железно-дорожный транспорт используют преимущественно для перевозки тяжёлой почты - посылок, бандеролей, журналов. Авиатранспорт служит в основном для перевозки газет и корреспонденции между крупными городами, автотранспорт - на межрайонных, внутрирайонных и городских почтовых маршрутах, а также для выемки писем из почтовых ящиков, подвозки почты на доставочные участки. Сельское население в местах, где нет стационарных предприятий связи, обслуживают передвижные отделения связи, под которые оборудуются автомобили повышенной проходимости, курсирующие между населёнными пунктами.

Существуют и другие системы транспортировки почты. Так, например, в Лондоне имеется работающая без машиниста подземная железная дорога, которая перевозит упакованную в мешки почтовую корреспонденцию со скоростью до 55 км/ч по линии протяжённостью 10,5 км, обслуживая неск. почтамтов и два крупных железно-дорожного вокзала. Другой способ - пневматическая почта: капсулы с письмами пересылаются сжатым воздухом по подземным трубам. Самая разветвлённая система такого типа (протяжённостью несколько сотен км) действует в Париже, где по подземным трубам письма и денежные переводы доставляются во все городские почтамты.

Почтовая техника. Для механизации и автоматизации производств. процессов по обработке почтовых отправлений служат полуавтоматич. и автоматич. почтообрабатывающие машины. В крупных сортировочных почтовых центрах внедрены автоматизир. линии обработки письм. корреспонденции. На входе линии машина разборки писем отделяет стандартную по размерам, массе и жёсткости корреспонденцию от нестандартной. Стандартные письма через накопители временного хранения (так называемые буферные накопители) транспортируются к лицовочно-штемпелевальной машине (ЛШМ), которая придаёт письмам одинаковое положение относительно адреса и почтовой марки, наносит оттиск календарного штемпеля и гасит марку. Кроме лицовки и штемпелевания ЛШМ распределяет корреспонденцию по адресным и иным признакам на местную, иногороднюю, простую, заказную и другие. Машина, как правило, оборудована оптико-электрическим устройством выявления почтового индекса, наносимого на поверхность письма отправителем. При наличии почтового индекса письма из ЛШМ поступают (прямым потоком либо в спец. кассетах) на вход письмосортировочной машины (ПСМ), а при его отсутствии (либо в случае нечётко написанного индекса) – к рабочим местам кодировки, где операторы с помощью клавишных пультов выполняют кодировку писем в соответствии с адресом для обеспечения последующей сортировки. Управление автоматизир. линией осуществляется из централизов. управляющего комплекса путём двустороннего обмена информацией с машинами линии и информационно-вычислит. сетью предприятия связи.

ПСМ предназначены для распределения (сортировки) писем на группы по соответствующим адресным признакам. По уровню автоматизации ПСМ разделяются на автоматические (наиболее распространены) и полуавтоматические. Обработка почтовых отправлений в ПСМ включает следующие операции: введение почтовых отправлений; отделение одного письма от общей массы (сепарация); считывание и распознавание адресных признаков; транспортировка почтовых отправлений к накопителям; разгрузка носителя и помещение письма в накопитель. Приведённые операции реализуются в ПСМ соответствующими функциональными узлами. По способу действия ПСМ разделяются на циклические, поточные и комбинированные. Ускорению трудоёмкого процесса сортировки способствовало введение почтового индекса, который представляет собой легко идентифицируемый цифровой код какого-либо административного района.

Для сортировки в ПСМ загружается упорядоченный массив предварительно обработанной (лицованной и штемпелё-ванной) письменной корреспонденции. Почтовые отправления сепарируются и транспортируются к устройствам считывания и распознавания почтового индекса, после чего информация поступает в систему адресации, которая формирует сигналы управления устройствами транспортно-распределительной системы. Письма транспортируются групповыми (конвейерными) или индивидуальными носителями распределительного конвейера и разгружаются по сигналам системы адресации в соответствующие накопители, в которых собираются стопы писем одного или нескольких направлений сортировки. Работа считывающего устройства синхронизируется с работой устройства контроля сепарации в соответствии с интервалом движения писем. В современных ПСМ применяются устройства автоматические разгрузки накопителей при заполнении их рабочего пространства, а также конвейеры разгрузки для транспортировки стоп писем из накопителей к машинам (комплексу) формирования постпакетов и их адресации по направлениям перевозки. Производительность автоматических ПСМ составляет до 40 тысяч писем/ч.

Для сортировки посылок по адресным направлениям применяют полуавтоматические сортировочные машины, состоящие из распределительного конвейера (с цепным или ленточным тяговым органом), накопителей и пульта управления. С пульта управления оператор задаёт адрес - место выгрузки в накопитель. Производительность машин 900-1500 посылок/ч на одного оператора.

Исторический очерк

Возникновение почтовой связи связано с зарождением и развитием письменности. В Древней Греции, Персии, Египте, Китае, Римской империи была хорошо налаженная государственная почтовая связь: письм. сообщения пересылались с конными и пешими гонцами по принципу эстафеты. В средние века в Европе существовали монастырские и университетские почты. С развитием торговли и ремёсел появились почты городов (первоначально обслуживали купцов и ремесленников, а затем и другие слои населения); с ними конкурировала почта, организованная княжеским родом Священной Римской империи Турн и Таксис (просуществовала около 400 лет и была выкуплена в 1867 году правительством Пруссии). В XVI-XVII века во Франции, Швеции, Англии и других странах появилась централизованная королевская почта. С развитием производственных отношений возникла необходимость в регулярной и быстрой почтовой связи как внутри стран, так и между странами; были созданы регулярные общегосударственные и международные почтовые службы с использованием конной тяги. Первый специализированный почтовый экипаж (почтовая карета) появился в XVI веке. В XIX веке карету сменил рельсовый экипаж на конной тяге. Почтовая связь стала общегосударственной и начала обслуживать всё население. Важное событие в истории почтовой связи - выпуск почтовой марки для оплаты сбора за пересылку почтовых отправлений (1840, Великобритания). С открытием в Великобритании в 1830 году железно-дорожной линии Ливерпуль - Манчестер почту стали перевозить по железной дороге вначале как груз, а затем (с 1839) - в специально оборудованных почтовых вагонах. Образование Всемирного почтового союза (9.10.1874; до 1878 Всеобщий) (ВПС) привело к организации единой почтовой системы (с 1969 года ежегодно 9 октября отмечается Всемирный день почты). Всемирная почтовая конвенция 1878 года установила междунар. нормы почтового обслуживания. Появление в начале XX века самолёта значительно увеличило скорость пересылки почтовых отправлений. С изобретением электронной почты (последняя четверть XX века) объём письменной корреспонденции, пересылаемой в традиционной системе почтовой связи, сократился, но она сохранила значение массового вида связи для пересылки материальных объектов. Получила распространение курьерская экспресс-доставка документов, посылок, грузов частными компаниями.

С 1805 года на некоторых почтовых станциях (163 к 1842) оживлённых почтовых трактов принималась и отправлялась корреспонденция, что положило начало распространению почтовых услуг в сельской местности. С 1870 года в тех районах, которые не были охвачены почтовоц связью, многие земства организовывали земские почтовые службы для пересылки корреспонденции внутри уездов, а также для обмена ею с казённой почтой. Из 359 уездов, в которых были введены земства, земская почта существовала в 129 к 1880 году, в 243 к 1901 году. Наибольшее внимание почтовому делу уделяли земства на востоке Европ. России (в Вятской, Казанской, Пермской, Самарской, Уфимской губерниях), а также в Екатеринославской, Курской, Полтавской, Тамбовской и Харьковской губерниях. Многие земства выпускали собственные почтовые марки, штемпельные конверты, маркированные почтовые карточки и бандероли. С конца XIX века сельские учреждения почтовой связи организовывались и казённым почтовым ведомством. В сельских районах, где не существовало ни земской, ни казённой почты, пересылка корреспонденции велась через волостные правления. Первые городские почты учреждены в Санкт-Петербурге (1833) и Москве (1845), к 1875 году они действовали в 47 городах, затем были организованы повсеместно.

Качество почтовых услуг заметно повышалось с 1840-х годов. Введение штемпельных конвертов (с напечатанным Государственным гербом - знаком оплаты) для городских (1845) и междугородных (1848) писем, а затем почтовых марок (1858; в 1900 продано 312,9 млн. штук) дало возможность организовать сбор корреспонденции вне почтовых контор - первоначально для этого использовались мелочные лавки, затем почтовые ящики (5,1 тысяч в 1874, 17 тысяч в 1900). За XIX век сроки доставки корреспонденции на наиболее оживлённых междугородных линиях сократились в 10 раз за счёт использования новых видов транспорта. Первая почтовая мор. пароходная линия связала Санкт-Петербург и Лондон (1827). Россия - одна из первых стран, организовавших железно-дорожные почтовые перевозки (с 1837 года на Царскосельской железной дороге); после строительства Николаевской железной дороги (сквозное движение открыто в 1851 году) введена сортировка корреспонденции во время транспортировки в специальных почтовых вагонах, что ещё более сократило сроки доставки писем (до 24 ч между Санкт-Петербургом и Москвой) и сделало почту более доступной. Начаты почтовые перевозки пароходами по рекам (с 1855) и озё- рам (с 1860). С начала XX века используется автомобильный и воздушный транспорт. Развитие различных видов почтовых перевозок привело к упразднению почтовых станций.

Почтовые учреждения принимали и отправляли корреспонденцию в конце XVIII века 1-2 раза в неделю, к началу XX века - несколько раз в день. Быстро росло количество учреждений почтовой связи (0,5 тысячи в начале XIX века, 0,75 тысячи к 1830 году, 1,7 тысяч к 1867 году, 4,4 тысячи в 1900 году, 12,8 тысяч в 1913 году, 40,8 тысяч в 1937 году, 52,3 тысячи в 1954 году, 85 тысяч в 1973 году). Снижалась стоимость почтовых услуг, в России после организации ВПС был установлен единый международный тариф на пересылку корреспонденции. С конца XIX века практически все районы страны были охвачены регулярной почтовой связью. Число почтовых отправлений на 10 человек в год возросло с 2 в 1840-х годах до 50 в 1900 году (до 610 в Германии, до 520 во Франции). В 1840-х годах казённая корреспонденция в 8 раз превышала объём частной переписки, к концу XIX века составляла 1/10 часть всего объёма корреспонденции. Почтовая связь стала частью повседневной жизни населения.

После Октябрьской революции 1917 года почтовое дело вновь было полностью сосредоточено в руках государства. Им управляли Наркомат почт и телеграфов (РСФСР в 1917-1923 годы, СССР в 1923-1932 годы), Наркомат (с 1946 Министерство) связи СССР (1932-1991), Министерство РСФСР по связи, информатике и космосу (1990-1991). В 1927 году начата механизация, в 1960-е годы - автоматизация процессов обработки почты (в частности, в 1980-е годы завершена автоматизация сортировки письменной корреспонденции в узлах почтовая связь республиканских, краевых и областных центров). В 1929 году введена городская служебная почта (ГСП) для доставки корреспонденции крупным организациям, предприятиям и учреждениям, деятельность которых связана с большим объёмом почтовых отправлений.

Воспитывать трудолюбие и толерантность.

Тип урока: ознакомление с новым материалом. Ход урока Связь - самостоятельная отрасль народного хозяйства, она вводит в свои системы разнообразную информацию, обеспечивает ее передачу, распределение в пространстве и доставку потребителю. Связь как средство передачи информации стала отражать уровень экономического развития государства, учитывая степень телефонизации страны. Связь наиболее эффективно решает проблему человеческого общества: преодоление больших расстояний с минимальными затратами, она обеспечивает многочисленные личные контакты людей, неоценима ее роль в спасении людей при стихийных бедствиях.

Связь – это отрасль хозяйства, обеспечивающая прием и передачу информации. Виды современной связи:

Почта: письмо, посылка, бандероль, электронный перевод.

Связь подразделяется на два основных вида:

почтовую и электрическую. Виды связи: 1.Почтовая 2.Электрическая Телефонная, Телеграфная, Радио- и телевизионное вещание, Электронная, Спутниковая , Волоконно-оптическая, Компьютерная, Интернет . Все виды связи взаимодействуют и влияют друг на друга. Как развита связь в России? Как вы думаете, чем занимается почтовая связь?

Почтовая связь занимается приемом, перевозкой и доставкой почтовых отправлений (писем, посылок, бандеролей, переводов и т. д.). Уровень развития почтовой связи высок, он не уступает развитым странам Европы: на 10 тысяч жителей приходится 3 предприятия связи. Стационарная связь развита слабо. По сотовой связи Россия занимает 1 место в мире. Волоконно-оптическая связь: линия проходит через всю страну, являясь частью мирового кольца, объединяющего все части света кроме Антарктиды. Число пользователей сети Интернет скоро достигнет 65 млн. пользователей.

Завершается формирование российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.

Закрепление материала: Как вы думаете, чем занимается почтовая связь?

Ответ: получением, пересылкой и доставкой информации.

Не всегда почтовые услуги могут вовремя предоставить свою услугу

Около 10 процентов городских и около 40 процентов сельских почтовых отделений связи не имеют даже телефонной линии

В некоторых случаях связь бывает некачественной из-за невыделенной сети интернета

Кроме того, проблемой является и устаревшее оборудование, и ручная обработка почты.

Уже несколько лет не покупаются новые почтовые вагоны для отправки почтовой корреспонденции.

Сейчас около 98 процентов почтовых отправлений обрабатывается в ручную = что приводит к множеству неверных почтовых отправлений или доставок. К тому это приводит к увеличению себестоимости почтовых отправлений и сроки доставки почтовых отправлений

Другой вид связи - Электрическая связь

Что включает в себя электрическая связь:

Электрическая связь состоит из телефонной, телеграфной, космической связи, электронной почты, телевизионного и радиовещания. Предприятия, обеспечивающие эти виды связи, соединены между собой кабельными, радиорелейными и спутниковыми каналами связи.

К 1996 году очередь на установку домашнего телефона составило 10 млн. человек. По телефонии Россия уступает Швеции, США и Японии. В некоторых областях нет вообще телефона.

Спрос на установку домашнего телефона, подтолкнул к развитию другого вида связи – беспроводной – СОТОВОЙ

Другой вид связи – ИНТЕРНЕТ – телекоммуникационная сеть. В современной обществе, она превращается в одну из необходимых потребностей населения.

К, примеру весной 2009 года насчитывалось 34,9 млн интернет пользователей, выходивших хоть раз в месяц, к весне 2010 – уже было 43 млн.

Развитие интернета в России

Международный день интернета пытались ввести в разные даты и в разное время – но она не прижилась. А вот в России прижилась. 30 сентября 1998 года, считается днем Всемирной паутины.

Электрическая связь состоит из телефонной, телеграфной, космической связи, электронной почты, телевизионного и радиовещания. Предприятия, обеспечивающие эти виды связи, соединены между собой кабельными, радиорелейными и спутниковыми каналами связи.

К 1996 году очередь на установку домашних телефонов в России составила около 10 млн. человек. По уровню телефонизации Россия уступает развитым странам. На 100 жителей в России приходится 18 телефонных аппаратов, в Швеции – 68, в США – 63, в Японии – 49. Во многих российских деревнях (более 50% деревень) нет телефонов.

Спрос на установку телефона подтолкнул развитие беспроводной связи - сотовой. Ретрансляторы этой связи расположены по углам шестиугольника, похожи на пчелиные соты. Первая система сотовой связи, появилась в России в 1991 году, но темпы ее развития очень высокие.

Интернет – это телекоммуникационная сеть. К началу 1997 г. в Интернете работало 40 млн. пользователей, в 2000 году их тало около 100 млн. человек. В России более 3 млн. пользователей компьютерной сети Интернет. Лидер в этой сети – Москва.

Интерне́т— всемирная система объединённых компьютерных сетей. Часто упоминается как Всемирная сеть и Глобальная сеть, а также просто Сеть. Построена на базе протокола IP и маршрутизации IP-пакетов. На основе Интернета работает Всемирная паутина (World Wide Web, WWW) и множество других систем передачи данных.

Число пользователей, регулярно использующих Интернет, составило 4,3 млрд. человек.

Принцип действия сотовой связи

1.Сотовые панельные антенны на башне

2.Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые станции, которые обычно располагают на крышах зданий и вышках. Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь пакетами.

3.Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что позволяет оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие.

4.Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со стационарной телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора делать звонки абонентам другого оператора.

5.Операторы могут заключать между собой договоры роуминга.

Факс или телефакс, - это средство связи, которое способно передавать машинописные тексты и изображения по телефонной сети. После установления связи с адресатом изображение сканируется, специальное электронное устройство передает сигнал адресату, а принтер факса адресата печатает изображение.

Современный факс — это всегда больше, чем просто факс. Он совмещает в себе много разных функций, полезных офисному работнику. Поэтому факсы можно условно поделить на два типа:

Виды факсов:

на термобумаге, термоплёнке, лазерные, струйные. Вопросы для закрепления:

- для чего используют Интернет?

- может ли общение в Интернете угрожать безопасности?

- вспомните правила безопасного общения в Интернете

- вспомните правила культуры общения по телефону

- для чего служит факс?

- какие бывают факсы?

Подведение итогов урока, оценивание обучающихся.

Цель : сделать вывод, подвести итог работы класса и отдельных учеников, отметить работу обучающихся.

Ни для кого не секрет, что мировая история тесно связана с обменом информацией — без этого процесса существование человеческого общества попросту невозможно. Ключевую роль в таком обмене играет связь, то есть передача и приём информации с помощью различных технических средств. В совсем древние времена у людей не было многоядерных смартфонов, поэтому они использовали более примитивные средства: голос, звуки, огонь, дым и тому подобное.

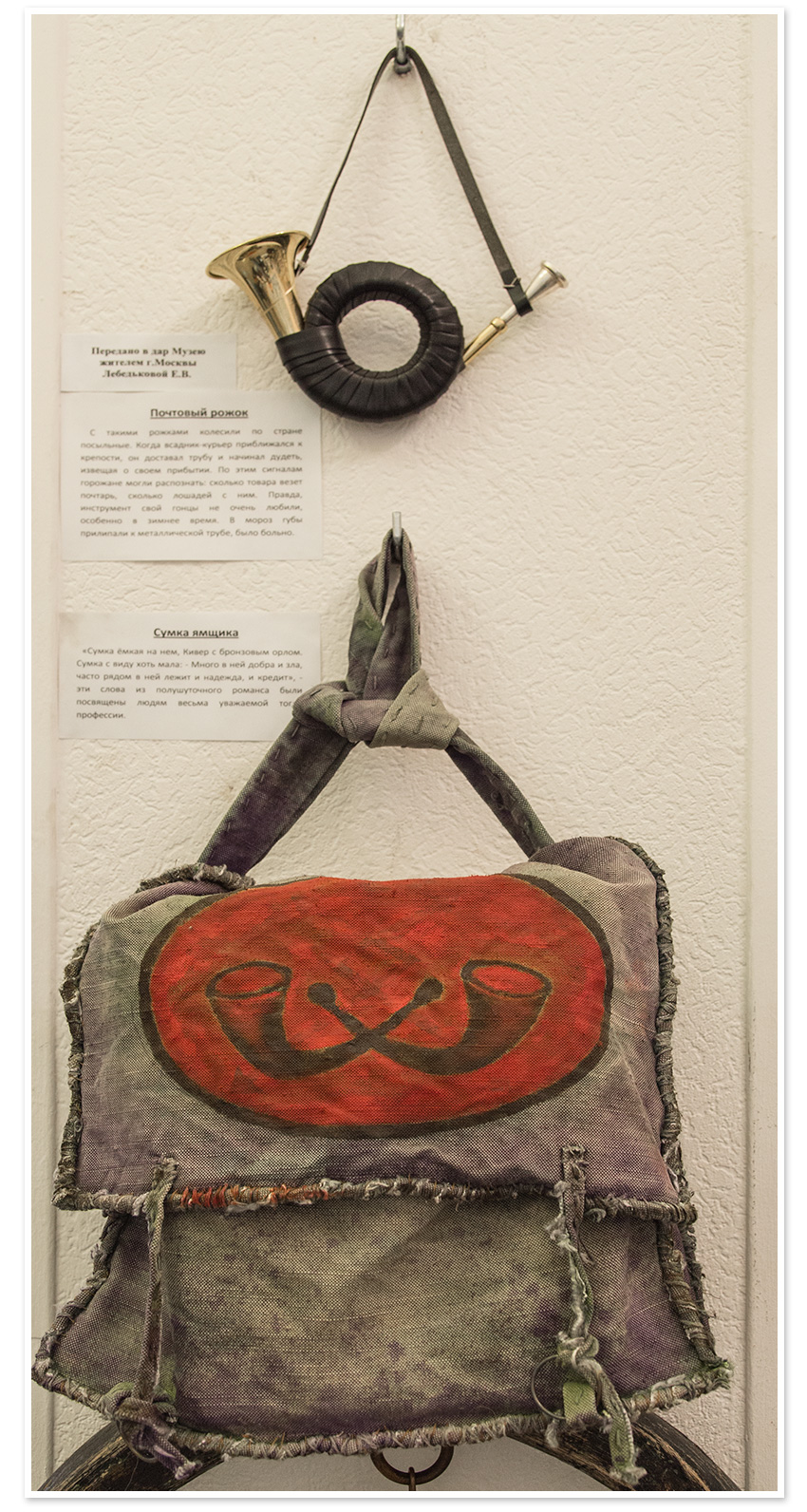

Наиболее интересные музейные экспозиции о почте были, пожалуй, в музее связи им. А.С. Попова в Питере и в музее почты в Уфе (около нулевого километра).

Это я, почтальон Печкин, принёс посылку для вашего мальчика

Работа гонцов была на износ (и подвергалась жёстким наказаниям в случае недобросовестного исполнения обязанностей или срыва сроков доставки посылки), поэтому в их ряды старались набирать людей покрепче. Например, первая посылка из Уфы в Москву (через Казань) в 1639 году заняла у конного гонца Гришки Погорельского аж 70 дней (возможно потому, что у него были неактуальные карты в навигаторе). Попробуйте-ка 70 дней поскакать на коне… а ведь это только в одну сторону.

Макет почтовой станции 17-18 века

Серьёзно своими реформами почту прокачал Пётр I — именно при его правлении почтовая связь в России появилась во всех основных городах страны. Почта стала государственной, были созданы первые в России почтамты, открыты почтовые конторы в губернских городах, введена должность почтмейстера.

Вместе с этим была введена и новая форма для почтовых служащих: тёмно-зелёный суконный кафтан с ведомственной эмблемой — почтовым рожком (для оповещения о своём прибытии) и красным орлом (герб означал, что почтовый работник является государственным служащим и находится под опекой и защитой большого брата). Позже для подачи звукового сигнала стали использовать поддужный колокольчик.

К концу 18 века протяжённость почтовых путей в России составила ни много ни мало 33 тысячи вёрст (тут подсказывают, что это 35204,4 километров).

Кстати, раз уж заговорили о транспорте, то нельзя не упомянуть про железную дорогу. Первые почтовые вагоны (между Питером и Москвой) начали ходить с 1851 года.

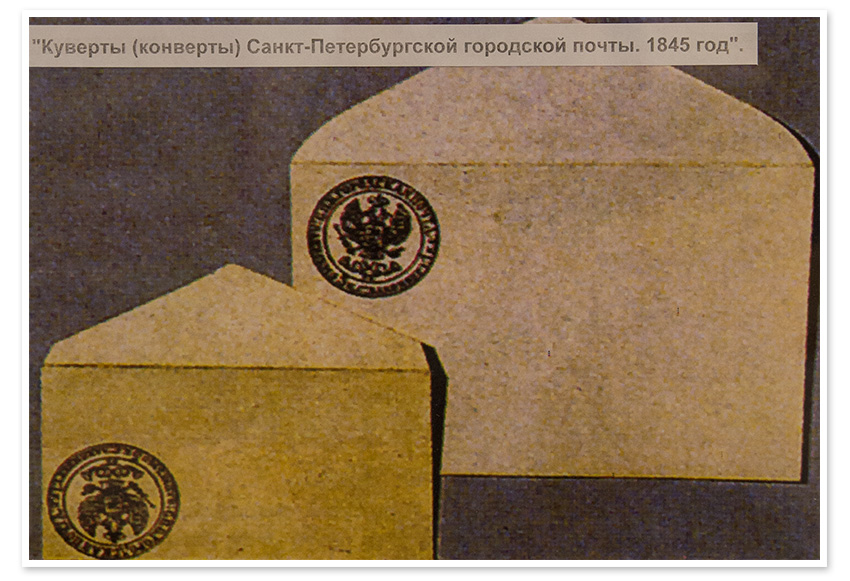

Куверты и штемпеля

Как сейчас, так и раньше, бесплатный сыр был только в мышеловках и в чизбургерах, пробитых как гамбургеры. Говоря проще, пересылка писем была удовольствием не бесплатным.

Штемпель же — устройство типа печати, использующееся на почте для получения (ручным или механическим способом) штемпельных оттисков, служащих для гашения знаков почтовой оплаты, подтверждения приёма почтового отправления, контроля за маршрутом и временем нахождения в пути, а также нанесения каких-либо пометок.

Ну и ещё так называют сам оттиск, который сам по себе несёт довольно много различной информации (в зависимости от цвета, формы, содержания, назначения и так далее).

| Это интересно: считается, что штемпель изобрёл откупщик королевской почты Генри Бишоп (H.Bishop), назначенный в 1660 году первым генеральным почтмейстером Соединенного королевства. Изначально изобретение было предназначено для контроля времени прохождения почты, и в оттиске содержалась лишь информация о месяце и дне доставки письма. А так как делать штемпеля со сменяемой датой тогда ещё не умели, то набор для почтовых станций состоял из 366 штемпелей. |

С тех пор внешний вид и конструкция конверта остались практически неизменными.

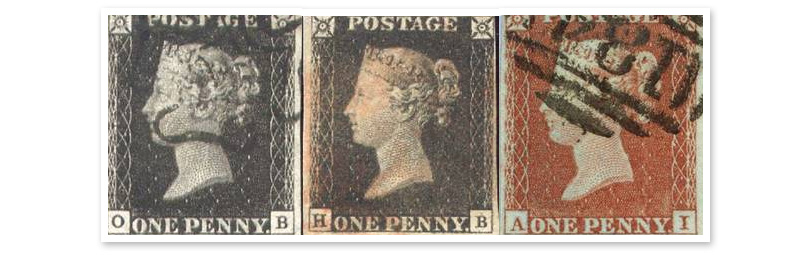

Марки

На смену штемпельной системе пришли почтовые марки — специальные знаки, франкирование (форма предварительной оплаты отправителем пересылки и доставки пересылки) которыми свидетельствует о факте оплаты услуг ведомства (пересылки и доставки как внутренней, так и международной корреспонденции). Маленькие и красивые кусочки бумаги с заданной стоимостью (номиналом) и богатейшей историей.

Моя скромная коллекция )

Первая в мире почтовая марка

В России марки появились немногим позже — в 1857 году А.П. Чарульский (сотрудник почтового департамента) перенял зарубежный опыт и предложил ввести марочную систему в наших холодных краях.

Первые проекты русских почтовой марок (представленные Ф.М.Кеплером 21 октября 1856 года) были отклонены Чарульским. Позже над к проекту марки подключается старший гравер ЭЗГБ Франц Михайлович Кеплер — почитав фидбек Чаруковского на первые пробы, он принялся изготавливать первые образцы — из нескольких вариантов был выбран один, ставший первой почтовой маркой России. Красивая? ;)

Первые марки приходилось вырезать ножницами, хотя очень скоро пришли к выводу, что это не самый удобный вариант. В 1847 году служащий Дублинского почтамта Генри Арчер предложил делать перфорацию, то есть пробивать сквозные круглые отверстия по всему периметру марки. Но мало кто знает, что перфорирование почтовых марок производится не только для облегчения отделения марок — форма зубцовки и её размеры также являются одним из способов защиты от подделки.

Почтовые ящики

Появление штемпелеванных конвертов упростило оплату пересылки и сделало присутствие почтового чиновника необязательным. Всё это поспособствовало скорому появлению почтовых ящиков (для сбора и хранения писем) прямо на улицах города.

Вариантов конструкции почтовых ящиков в разные времена было огромное множество — и уличные, и “домашние”, и вандалоустойчивые, и даже с устройствами для выдачи марок — во многих музеях, как правило, их целые коллекции.

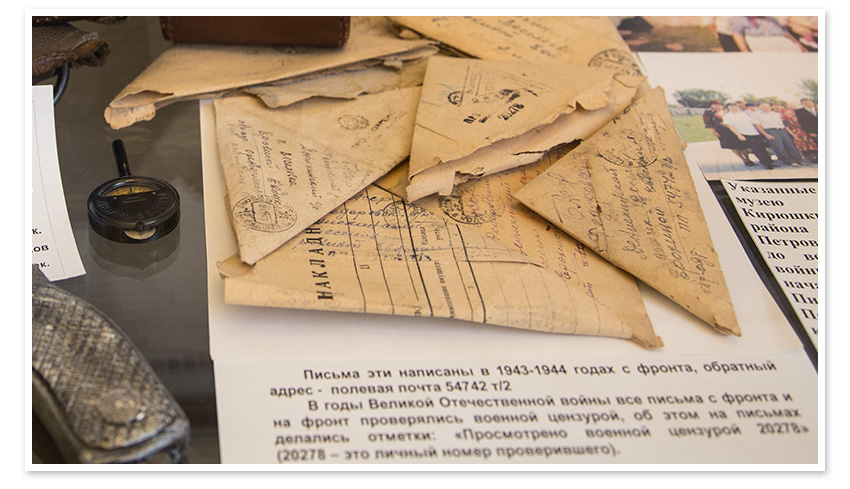

Военные годы

Одно дело — гражданские письма, а совсем другое — необходимость в обмене информацией во время военных действий, когда почта была востребована ещё больше. Великая Отечественная война дала о себе знать — перемещение миллионов людей вызвало огромное увеличение потока почтового обмена, из-за чего почта (а также телеграфы, о которых чуть позже) работала круглосуточно, ежедневно обрабатывая тысячи посылок. Для понимания масштабов — в одной только Башкирской республике (Уфа была важной составляющей почтовой системы тех времён) в годы войны своевременно было обработано, отправлено и доставлено более 20 миллионов писем.

Минутка занимательной арифметики: среднестатистическая скорость LTE-соединения от Мегафона в Питере у меня составляла 50 мегабит в секунду на приём. Если предположить, что все 20 миллионов писем в Башкирской республике были бы в военные годы написаны на листах формата А4 (с обеих сторон, то есть, примерно, по 5000 символов на лист), то получившийся объём текста (20.000.000 * 5 Кб = 95.367 Гб) можно было бы скачать за 4.5 часа. Наивно предположу, что переписку всей страны вполне можно было бы выкачать за недельку… так, о чём это я.

Наше время

В конце прошлого тысячелетия техника и технологии начали развиваться особенно интенсивно, в России появились мобильная связь и Интернет. Высокий уровень проникновения этих технологий ощутимо отразился на характере коммуникаций между людьми: поток простой письменной корреспонденции продолжает сокращаться.

Но жители страны практически ничего не потеряли (кроме радости от получения тёплого лампового письма) — ведь на смену бумажной почте пришла электронная. Для передачи информации не нужно разводить костёр, заводить почтовых голубей… да даже необязательно знать, где находится ближайший к дому почтовый ящик — достаточно в любом месте города достать телефон/планшет/ноутбук и быть уже на связи. Любой почтовый адрес, мгновенная отправка и получение писем, любые вложения файлов, коллективная переписка, форвардинг, сортировка — да-да, вот это всё. Находясь в тысячах километров от офиса, я был в курсе того, что происходит на работе.

А ведь когда-то отправка только в одну сторону заняла бы не один день…

Продолжение следует.

// Ссылки по теме (Wikipedia): Всё о почте

Только что вы дочитали первую статью об истории развития связи, все остальные будут опубликованы на страницах спец-проекта с МегаФоном.

!important: Статья не претендует на полноту и достоверность всех данных.

История появления

Самым значимым моментом, который сделал электронную почту популярной, стал прогресс, способствующий развитию Всемирной паутины. Большое количество пользователей интернета все чаще предпочитают электронную переписку, из-за чего происходит вытеснение обычных почтовых писем.

- Мыло.

- Имейл.

- Емайл (емал).

- Интернет-почта.

- Электронка.

Перечисленные слова относятся к сленгу. Люди, которые говорят грамотно, используют в речи письменное название — email.

Преимущества применения

Электронная почта — это копия обычной традиционной системы. Пересылка писем посредством интернета имеет свои достоинства, например:

Итак, электронка — это виртуальный аналог обычной бумажной пересылке писем. Их объединяет то, что у них есть текст, адрес, адресат, отправитель и почтовый ящик.

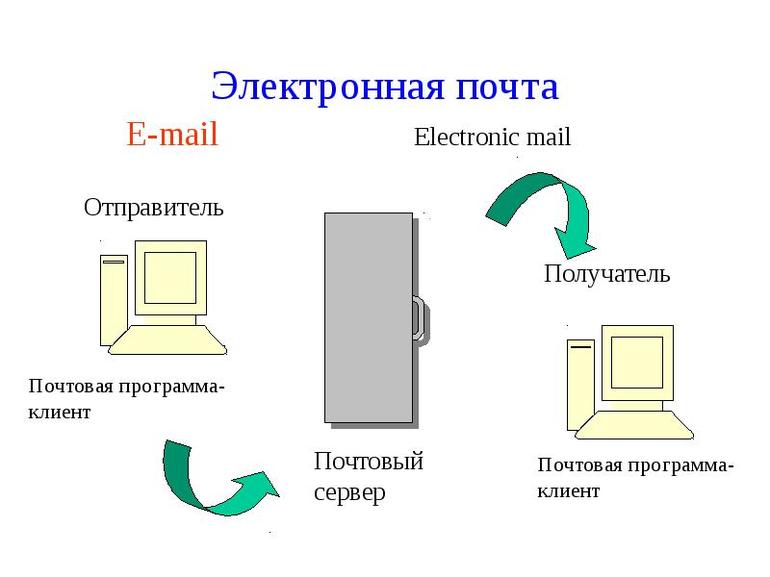

Принцип работы

Пошаговая инструкция

В современном мире трудно представить жизнь без электронной почты, ведь этот сервис позволяет общаться с друзьями и близкими, которые находятся далеко. Чаще всего им пользуются бизнесмены, которые регулярно отправляют документацию своим партнерам в разные уголки мира.

Все эти почтовые сервисы имеют идентичную регистрацию. Кроме того, они выполняют одинаковую функцию.

Методы использования

Читайте также: