Мини сообщение история создания электромагнитов

Обновлено: 27.06.2024

Первый в мире электромагнит, продемонстрированный Стердженом 23 мая 1825 г. обществу искусств, представлял собой согнутый в подкову лакированный железный стержень длиной 30 и диаметром 1,3 см, покрытый сверху одним слоем изолированной медной проволоки. Электроэнергией он снабжался от гальванической батареи (вольтова столба). Электромагнит удерживал на весу 3600 г и значительно превосходил по силе природные магниты такой же массы. Это было блестящее по тем временам достижение.

Первый вклад в теорию расчета электромагнитов внесли русские ученые Э.X. Ленц и Б.С. Якоби, указавшие на связь подъемной силы электромагнита и произведение силы тока в катушках на число витков обмотки. После Ленца и Якоби крупный вклад в теорию расчета магнитов внесли англичане братья Гопкинсоны, которые предложили метод учета насыщения – явления, давно замеченного проектировщиками магнитов и заключающегося в том, что в магните заданной формы после некоторого предела увеличением тока в катушках нельзя повысить его подъемную силу.

Современная теория связывает это явление с тем, что при достижении некоторого намагничивающего тока элементарные магнитики (диполи) железа (ферромагнетика), ранее расположенные беспорядочно, в основном ориентированы в одном направлении и при дальнейшем усилении намагничивающего тока существенного увеличения числа магнитиков, ориентированных в одном направлении, не происходит. Насыщение стали привело к тому, что индукция магнитного поля первых магнитов не превышала 2 Тл [3].

Самый впечатляющий и необычный исследовательский электромагнит, который никогда не был построен, предложил знаменитый американский изобретатель Томас Альва Эдисон. В начале 90-х годов позапрошлого столетия он предложил создать мощный приемник, который бы регистрировал электромагнитные процессы на Солнце. Проект заключался в следующем. В городе Огдене, штат Нью-Джерси, есть отвесная скала из магнитного железняка, масса которой не менее 100 млн. т. Если бы обмотать эту скалу большим количеством проволоки так, чтобы скала играла роль гигантского сердечника колоссального электромагнита, то с помощью этой обмотки, в силу ее большой индуктивности, можно было бы следить за изменением магнитного состояния Солнца. В настоящее время, конечно, в таком датчике магнитного поля космических тел нет необходимости. Электромагнитные процессы на Солнце можно хорошо изучать с помощью радиотелескопов и других приборов, хотя и громоздких, но все-таки в несколько тысяч раз более легких и удобных, чем магнитная скала. Однако для своего времени идея Эдисона была удивительно смелой и передовой.

3. Естественные и искусственные магниты

Естественные (или природные) магниты встречаются в природе в виде залежей магнитных руд. В Тартуском университете находится самый крупный известный естественный магнит. Его масса составляет 13 кг, и он способен поднять груз в 40 кг.

Искусственные магниты - это магниты созданные человеком на основе различных ферромагнетиков . Так называемые “порошковые” магниты (из железа, кобальта и некоторых других добавок) могут удержать груз более чем 5000 раз превышающий их собственную массу [3].

Существуют искусственные магниты двух разных видов:

Одни – так называемые постоянные магниты, изготовляемые из “магнитно-твердых” материалов. Их магнитные свойства не связаны с использованием внешних источников или токов.

К другому виду относятся так называемые электромагниты с сердечником из “магнитно-мягкого” железа. Создаваемые ими магнитные поля обусловлены в основном тем, что по проводу обмотки, охватывающей сердечник, проходит электрический ток.

Искусственные магниты, полученные методом натирания, стали изготовлять в Англии еще в XVIII веке. При изготовлении магнитов не все сорта железа вели себя одинаково – в одном случае быстро получали желаемый результат, в другом – намагниченность была ничтожной. Легконамагничивающиеся вещества, как правило, так же легко и размагничиваются (чистое железо); труднонамагничивающиеся вещества (сталь) остаются сильнонамагниченными и после удаления внешнего магнитного поля. Первые вещества обычно называют магнитомягкими, вторые – магнитожесткими. В конце прошлого века заметили, что добавка к железу 3% вольфрама примерно в 3 раза улучшает свойства искусственных магнитов. Добавка кобальта улучшает свойства еще в 3 раза.

Магнитожёсткие материалы производятся особой отраслью металлургии, где используются наиболее современные способы плавки и контроля качества.

Исходные материалы попадают в мельницы с атмосферой инертных газов, порошки смешиваются, прессуются чудовищно большими давлениями при одновременном наложении громадных магнитных полей, которые ориентируют домены для усиления их действия.

Сплав ЮНКД-ЗБТ, например, кроме железа содержит алюминий (Ю), никель (Н), кобальт (К), медь (Д), титан (Т). Пропорции подобраны таким образом, чтобы слитки разной формы обладали наибольшей магнитной индукцией, их структуру можно по заказу делать то однородной, то анизотропной, в ней проращиваются в заданном направлении игольчатые кристаллы, тепловые и электромагнитные волны помогают металлофизикам варьировать свойства заготовок, добиваясь объемного распределения их качеств. В итоге удается создать магниты с весьма высокой подъемной силой. Сплав кобальта с редкоземельными элементами позволяет, например, поднять груз 200 г на 1 г массы магнита.

Самый большой в мире постоянный магнит весит 2 т. С его помощью создается магнитное поле интенсивностью 0,11 Тл в объеме примерно 10 л. Такой магнит применяют во вспомогательном оборудовании ядерного реактора Чикагского университета; это – часть магнитогидродинамической установки для перекачивания жидких металлов [6].

Магнетизм – это простая и достаточно удивительная физическая реакция, которая существует в нашей жизни повсеместно. О волшебных свойствах магнитной породы камней известно уже очень давно – уже больше трёх тысяч лет назад.

Сегодня магнитами сложно удивить даже детей, будь то ферритовые или неодимовые изделия. Дело в том, что их легко приобрести во многих не только специализированных магазинах, но и простых с всякими безделушками. Неодимовые магниты используются в разнообразных приборах и механизмах, но не многим известна высокая важность магнетизма в научно-техническом прогрессе.

Что такое электромагнит?

Электромагнитом названо устройство, работающее на основе магнитного поля, созданного с помощью электрического тока. Выполнен он достаточно просто – обмотка и сердечник со свойствами ферромагнита. При этом провод обмотки выполнен из меди или алюминия и изолирован. Но кто и года придумал это устройство?

История создания

Первый электромагнит был создан в 1825 году Уильямом Стердженом. Особенностью конструкции был металлический кусок в форме цилиндра, с намотанным заизолированным проводом из меди. Магнитные свойства металлический стержень получал после подачи через него тока. После того, как ток отключали, стержень переставал работать как магнит . Благодаря возможности подключения и отключения магнитных свойств , электромагниты стали использовать в промышленности и технологиях.

Магнетизм – это простая и достаточно удивительная физическая реакция, которая существует в нашей жизни повсеместно. О волшебных свойствах магнитной породы камней известно уже очень давно – уже больше трёх тысяч лет назад.

Сегодня магнитами сложно удивить даже детей, будь то ферритовые или неодимовые изделия. Дело в том, что их легко приобрести во многих не только специализированных магазинах, но и простых с всякими безделушками. Неодимовые магниты используются в разнообразных приборах и механизмах, но не многим известна высокая важность магнетизма в научно-техническом прогрессе.

Что такое электромагнит?

Электромагнитом названо устройство, работающее на основе магнитного поля, созданного с помощью электрического тока. Выполнен он достаточно просто – обмотка и сердечник со свойствами ферромагнита. При этом провод обмотки выполнен из меди или алюминия и изолирован. Но кто и года придумал это устройство?

История создания

Первый электромагнит был создан в 1825 году Уильямом Стердженом. Особенностью конструкции был металлический кусок в форме цилиндра, с намотанным заизолированным проводом из меди. Магнитные свойства металлический стержень получал после подачи через него тока. После того, как ток отключали, стержень переставал работать как магнит. Благодаря возможности подключения и отключения магнитных свойств, электромагниты стали использовать в промышленности и технологиях.

Стёрджен (Sturgeon) Уильям (22.5.1783, Уайтингтон, близ г. Ланкастер, - 4.12.1850, Престуич, близ г. Манчестер), английский изобретатель в области электротехники. Специального образования не получил. В 1825 изобрёл электромагнит, в 1830 разработал технологию изготовления пластин из амальгамированного цинка для гальванических элементов. Сконструировал гальванометр с подвижной катушкой (1836). Проводил исследования атмосферного электричества и занимался вопросами грозозащиты. В 1836 основал первый в Великобритании электротехнический журнал "Annals of Electricity".

После опубликования памфлета Эрстеда многие заинтересовались проблемами электромагнетизма: в том же 1820 г. Араго продемонстрировал проволоку с током, облепленную железными опилками, а Ампер доказал, что спираль с током – соленоид – обладает всеми свойствами природного магнита, притягивая мелкие железные предметы.

Что касается первого электромагнита, т.е. катушки, обтекаемой током и содержащей внутри железный сердечник, то его изобретения пришлось ждать еще пять лет. Это устройство создал Вильям Стерджен.

Он родился в Ланкастере в 1783 г. в семье сапожника. Отец не уделял семье ни малейшего внимания; он наслаждался жизнью, удил рыбу и слыл большим любителем петушиных боев. Молодого Вильяма послали учиться мастерству к сапожнику, и тот, по-видимому, держал его в черном теле. Вильям голодал, и поэтому, как только представился случай, сбежал от сапожника в воинскую часть. Было ему в то время девятнадцать лет. Через два года Вильям дослужился до артиллериста, он много читал, ставил физические и химические опыты.

Однажды, когда их часть стояла на острове Ньюфаундленд, налетел страшный ураган, сопровождавшийся молниями и громом. Ураган произвел на Вильяма неожиданно сильное впечатление и привлек его внимание к электричеству. Он стал читать книги по естествознанию, однако вскоре с горечью понял, что ничего в них не понимает. Тогда он решил начать с самых азов и занялся письмом, чтением и грамматикой. Сержант той же части снабжал его книгами, которые Вильям, освободившись от вахты, читал по ночам. Вскоре он перешел к математике, мертвым и новым языкам, оптике и естествознанию. Его страстью в свободное время было ремонтировать часы и чертить.

После освобождения от воинской службы в 1820 г. Стерджен купил токарный станок и посвятил себя изготовлению физических приборов, в частности электрических. Благодаря поддержке известного тогда химика Джеймса Марша он был назначен лектором в Военную академию Ост-Индской компании в Аддискомбе, где и преподавал до 1838 г.

Музей науки в Манчестере, директором которого стал Стерджен в 1840 г., был слишком научным, чтобы быть прибыльным, и Стерджен жил в бедности. В 1850 г. изобретатель электромагнита умер, так и не получив в награду за свое великое изобретение ни богатства, ни славы.

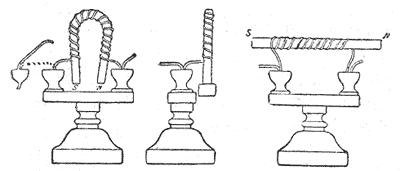

Устройство первого электромагнита

Первый в мире электромагнит, продемонстрированный Стердженом 23 мая 1825 г. Обществу искусств, представлял собой согнутый в подкову лакированный железный стержень длиной 30 и диаметром 1,3 см, покрытый сверху одним слоем изолированной медной проволоки. Электроэнергией он снабжался от гальванической батареи (вольтова столба). Электромагнит удерживал на весу 3600 г и значительно превосходил по силе природные магниты такой же массы. Это было блестящее по тем временам достижение.

Правление общества оценило заслуги Стерджена. Он получил медаль и денежную премию, а первый электромагнит был выставлен в музее общества.

Джоуль, экспериментируя с самым первым магнитом Стерджена, сумел довести его подъемную силу до 20 кг. Это было в том же 1825 г.

В 1828 г. лондонский часовой мастер Воткинс изготовил электромагнит, который поднимал 30 кг.

В 1832 г. Стерджен изготовил магнит, поднимавший 160 кг, но уже в том же году Марш создал магнит, способный поднять более 200 кг. Однако Стерджен не собирался терять первенства. По его заказу в 1840 г. был выполнен электромагнит, способный поднять уже 550 кг!

К тому времени у Стерджена нашелся очень сильный соперник за океаном. В апреле 1831 г. профессор Йельского университета Джозеф Генри (его именем названа единица индуктивности) построил электромагнит массой около 300 кг, поднимавший около 1 т.

Все эти магниты по конструкции представляли собой подковообразные стержни, обмотанные проволокой. Джоуль в ноябре 1840 г. создал магнит собственной конструкции, в виде толстой стальной трубы, разрезанной вдоль оси. Сечение этого магнита было очень большим, магнит оказался компактным и поднимал 1,3 т. В то же время Джоуль построил магнит совершенно новой конструкции – притягиваемый груз испытывал действие не двух полюсов, как обычно, а значительно большего количества, что позволило резко увеличить поднимаемый груз. Магнит массой 5,5 кг удерживал груз массой 1,2 т.

Негодной, на современный взгляд, оказывается и очень часто использовавшаяся конструкция, один магнит в которой составлен из трех более мелких и намотанных отдельно. Ясно, что в промежутках между этими маленькими магнитами магнитные поля двух соседних стержней взаимно уничтожаются.

После Ленца и Якоби крупный вклад в теорию расчета магнитов внесли англичане братья Гопкинсоны, которые предложили метод учета насыщения – явления, давно замеченного проектировщиками магнитов и заключающегося в том, что в магните заданной формы после некоторого предела увеличением тока в катушках нельзя повысить его подъемную силу. Современная теория связывает это явление с тем, что при достижении некоторого намагничивающего тока элементарные магнитики (диполи) железа (ферромагнетика), ранее расположенные беспорядочно, в основном ориентированы в одном направлении и при дальнейшем усилении намагничивающего тока существенного увеличения числа магнитиков, ориентированных в одном направлении, не происходит. Насыщение стали привело к тому, что индукция магнитного поля первых магнитов не превышала 2 Тл.

Читайте также: