Краткое сообщение о значении слова панфиловцы

Обновлено: 28.06.2024

Подвиг Панфиловцев – это история великого мужества воинов советской армии, которые проявили невероятную храбрость, защищая родную землю.

16 ноября 1941 года неподалеку от Волоколамска под Москвой произошло наступление фашистских войск на столицу. 28 русских солдат под командованием Ивана Панфилова на протяжении 4-х часов героически сражались в неравном бою с немцами.

Подвиг 28 панфиловцев

Если вам нравится история вообще, и вы интересуетесь Великой Отечественной войной в частности, тогда эта статья для вас. Мы кратко расскажем о бессмертном подвиге 28 панфиловцев.

Подвиг панфиловцев кратко

Подвиг Панфиловцев – это событие, когда советские воины смогли уничтожить 18 немецких танков и прочей военной техники противника. В неравном бою почти все панфиловцы погибли, проявив невероятную храбрость.

Вскоре о бессмертном подвиге панфиловцев узнал весь Советский Союз. Стоит отметить, что если бы 28 панфиловцев не удержали оборону под Москвой, история войны могла бы развиваться совершенно по другому сценарию.

Но давайте более подробно рассмотрим события того времени.

История подвига панфиловцев

Осенью 1941 г. войска Вермахта стремительно приближались к Москве. На тот момент многие члены правительства уже покинули столицу, а ее жители были подготовлены к обороне города. Чтобы завладеть Москвой, нацистам оставалось преодолеть только один рубеж, расположенный возле железнодорожного разъезда Дубосеково.

Взяв под контроль эту зону, немцы смогли бы беспрепятственно проникнуть в столицу. Интересен факт, что войска Гитлера были настолько уверены в своих силах, что предполагали захватить Москву за пару дней. Тогда они еще не подозревали, с каким сопротивлением они столкнутся со стороны советских героев.

Оказать сопротивление нацистам предстояло 316-й стрелковой дивизии генерала Ивана Панфилова, оборонявшего Волоколамское шоссе, и коннице генерала Льва Доватора.

Немецкие полководцы разработали военную операцию, планируя прорвать Волоколамский фронт, длиной в 40 км, посредством 2-х танковых дивизий и пехоты. При этом русская армия располагала лишь кавалерией и стрелками, не имевшими в своем расположении тяжелых орудий.

Утром 16 ноября танковая дивизия под командованием немецкого генерала-лейтенанта Рудольфа Файеля атаковала центральную часть русских войск. Одновременно с этим немецкая армия под руководством генерал-майора Вальтера Шиллера напала на крайний фланг дивизии Панфилова, в районе Дубосеково, где вскоре будет совершен подвиг 28 панфиловцев.

Небольшой горстке русских солдат предстояло выступить против 50 немецких танков и нескольких сотен фашистов. Кроме этого советские бойцы подвергались беспрерывным бомбардировкам с воздуха. Единственным укреплением панфиловцев была железнодорожная насыпь с рельсами.

Сохранилась стенограмма солдата Ивана Васильева, который был свидетелем того сражения. Рядовой рассказал, что начиная с 6 часов утра, нацисты активно атаковали оба фланга 316-ой стрелковой дивизии Панфилова. При этом на них сбрасывали бомбы с 35 самолетов Люфтваффе.

Расчёт 45-мм противотанковой пушки 53-К на окраине деревни под Москвой, декабрь 1941 года

Кроме этого по ним регулярно стреляли немецкие танки. Поскольку у панфиловцев было ограниченное количество противотанкового оружия, им приходилось выскакивать из траншей, чтобы вручную бросать в танки связки с гранатами или коктейли Молотова (см. интересные факты о Молотове). После подобной вылазки солдаты чаще всего погибали на месте. Как раз во время подобного маневра погиб политрук панфиловцев Василий Клочков.

По словам Васильева, советским солдатам удалось уничтожить около 80 фашистов и порядка 15 танков. Стоит не забывать, что из серьезного оружия у панфиловцев было всего 2 противотанковых ружья (ПТРД) и один пулемет.

Интересен факт, что в этом бою русские воины впервые использовали ПТРД. После обеда армия Вермахта начала повторно атаковать район Дубосеково. В бой вступили 20 танков и 2 роты пехотинцев. Панфиловцам удалось совершить очередной подвиг, отбив каким-то чудом и это нападение.

Удивительно, но на тот момент в четвертой роте в живых остались только 7 солдат. В результате немцы так и не смогли взять под контроль Волоколамское шоссе, признав свое бессилие в этой невероятной схватке.

Критика

Ее автором стал Александр Кривицкий, который живо описывал происходящие события, будто сам в них участвовал.

Гранитная плита на мемориале в Дубосеково

В статье он в красках описал подвиг панфиловцев, однако самое интересное заключается не в этом. Как оказалось позже, Кривицкий никогда не был в Дубосеково, а его журналист Виктор Коротеев решил ограничиться интервью с инструктором-информатором штаба 316-ой дивизии.

На самом деле численность 4-ой роты составляла около 160 солдат. Просто перед боем командиры решили выбрать наиболее опытных бойцов, умевших подрывать танки. В итоге их оказалось 30 человек.

По сути, остальные бойцы и не могли принимать участие в сражении, поскольку в дивизии Панфилова не было больше оружия.

Но на этом история не заканчивается. Как говорилось ранее, первоначальное количество панфиловцев, совершивших подвиг, достигало 30 человек. Тогда почему же везде говорится о 28 героях?

Таким образом, именно с подачи этого журналиста о подвиге 28 панфиловцев узнала вся страна. Вскоре о советских героях было написано во всех учебниках.

Что произошло на самом деле

Правду о том, как действительно развивались события под Дубосеково, удалось узнать спустя несколько лет. Расследование было проведено сотрудниками НКВД.

Накануне битвы его отправили в штаб со срочным донесением, благодаря чему тот собственно и остался в живых. Однако журналист посчитал, что никто из панфиловцев не должен выжить. Поэтому, когда Кожубергенов пытался рассказать об истинном положении дел, его как как самозванца отправили в штрафной батальон.

Несмотря на многие неточности и преувеличения в отношении подвига панфиловцев, все же следует отдать должное этим бойцам. Они действительно проявили мужество и смогли дать достойный отпор врагу. Однако кроме них выдающуюся храбрость проявили и другие бойцы дивизии генерала Панфилова, о которых почему-то не принято вспоминать. Практически все они отдали свои жизни, защищая Родину.

Неподалеку от Москвы находится братская могила 11 саперов-панфиловцев. Они погибли при выполнении задания, заключавшемся в сдерживании фашистских танков.

Саперному отряду под командованием лейтенанта Петра Фирстова предстояло остановить 10 танков и многочисленную пехоту, вооруженную автоматами. В неравном бою, продолжавшемся в течение 3 часов, саперы смогли уничтожить 6 немецких танков и убить около 100 фашистов.

Памятник героям-панфиловцам в Дубосеково

Когда противник отступил, среди советских бойцов в живых осталось всего 3 человека. Однако и они героически погибли во время 2-го танкового нападения. Их похоронили жители деревни Строково, которые окажутся свидетелями кровопролитной схватки.

Несмотря на неопровержимые факты относительно того, что осенью 1941 г. советским бойцам в неравной схватке удалось остановить самую сильную армию в мире, сегодня о подвиге панфиловцев часто рассуждают, как о сфальсифицированной легенде.

Критически настроенные историки пытаются цепляться за неточности в статье Кривицкого, который позже признался, что добавлял в описании деталей свои фантазии.

Все же следует понимать, что как бойцы 4-ой роты, так и другие советские солдаты совершили настоящий подвиг, сумев сдержать атаку немецкой армии, ценой своих жизней.

Найдено 1 изображение:

Лит.: Кузнецов А. И., Герои не умирают, A.-A., 1963; Панфиловцы в боях. Сб. воспоминаний, сост. Т. Шамшиев, Ф., 1962.

Мемориальный ансамбль в Дубосекове.

1) Орфографическая запись слова: панфиловцы

2) Ударение в слове: панф`иловцы

3) Деление слова на слоги (перенос слова): панфиловцы

4) Фонетическая транскрипция слова панфиловцы : [пнф'`илаф]

5) Характеристика всех звуков:

п [п] - согласный, твердый, глухой, парный

а а - гласный, безударный

н [н] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный

ф [ф'] - согласный, мягкий, глухой, парный

и [`и] - гласный, ударный

л [л] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный

о [а] - гласный, безударный

в [ф] - согласный, твердый, глухой, парный

ц ц - согласный, твердый, глухой, непарный

ы ы - гласный, безударный 10 букв, 6 звук

Источник: Энциклопедия "Отечество"

Ударение в слове: панф`иловцы

Ударение падает на букву: и

Безударные гласные в слове: п а нф`ил о вц ы

Излишние и чрезмерно большие цитаты следует обобщить и переписать своими словами.

Возможно, эти цитаты будут более уместны в Викицитатнике или в Викитеке.

Содержание

Возникновение официальной версии

Свыше пятидесяти вражеских танков двинулись на рубежи, занимаемые двадцатью девятью советскими гвардейцами из дивизии им. Панфилова… Смалодушничал только один из двадцати девяти… только один поднял руки вверх… несколько гвардейцев одновременно, не сговариваясь, без команды, выстрелили в труса и предателя…

В апреле 1942 года, после того как во всех воинских частях стало известно из газет о подвиге 28 гвардейцев из дивизии Панфилова, по инициативе командования Западного фронта было возбуждено ходатайство перед Наркомом обороны о присвоении им звания Героев Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года всем 28 гвардейцам, перечисленным в очерке Кривицкого, было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.

Государственные российские средства массовой информации до сих пор озвучивают эту версию, не упоминая о критике [4] .

Критика официальной версии

Критики официальной версии, как правило, приводят следующие аргументы и предположения:

- Бой с данными подробностями не упоминается ни в советских, ни в немецких военных донесениях. О нём ничего не сообщает ни командир 2-го батальона (в котором состояла 4-я рота) майор Решетников, ни командир 1075-го полка полковник Капров, ни командир 316-й дивизии генерал-майор Панфилов, ни командующий 16-й армией генерал-лейтенантРокоссовский. Ничего не сообщают о нём и немецкие источники [5] (в то время как потеря в одном бою 18 танков в конце 1941 года была бы для немцев заметным событием [6] ).

- Неясно, каким образом Коротеев и Кривицкий узнали большое количество подробностей данного боя. Информация о том, что сведения были получены в госпитале от смертельно раненного участника боя Натарова, сомнительна, поскольку, согласно документам [7] , Натаров погиб за два дня до боя, 14 ноября.

Материалы расследования

В ноябре 1947 года Военной прокуратурой Харьковского гарнизона был арестован и привлечён к уголовной ответственности за измену Родине И. Е. Добробабин. Согласно материалам дела, будучи на фронте, Добробабин добровольно сдался в плен немцам и весной 1942 года поступил к ним на службу. Служил начальником полиции временно оккупированного немцами села Перекоп Валковского района Харьковской области. В марте 1943 года при освобождении этого района от немцев Добробабин как изменник был арестован советскими органами, но из-под стражи бежал, вновь перешёл к немцам и опять устроился на работу в немецкой полиции, продолжая активную предательскую деятельность, аресты советских граждан и непосредственное осуществление принудительной отправки рабочей силы в Германию.

При аресте у Добробабина была найдена книга о 28 героях-панфиловцах, и оказалось, что он числится одним из главных участников этого героического боя, за что ему и присвоено звание Героя Советского Союза. Допросом Добробабина было установлено, что в районе Дубосекова он действительно был легко ранен и пленён немцами, но никаких подвигов не совершал, и всё, что написано о нём в книге о героях-панфиловцах, не соответствует действительности [2] . В связи с этим Главная военная прокуратура СССР провела обстоятельное расследование истории боя у разъезда Дубосеково. Результаты были доложены Главным военным прокурором Вооружённых Сил страны генерал-лейтенантом юстиции Н. П. Афанасьевым Генеральному прокурору СССР Г. Н. Сафонову 10 мая 1948 года. На основании этого доклада 11 июня была составлена справка за подписью Сафонова, адресованная А. А. Жданову [2] .

В частности, в этих материалах содержатся показания бывшего командира 1075-го стрелкового полка И. В. Капрова:

Приведены также материалы допроса корреспондента Коротеева (проясняющие происхождение числа 28):

Допрошенный секретарь газеты Кривицкий показал:

Вывод расследования прокуратуры:

Поддержка официальной версии

Мне было сказано, что если я откажусь от показания, что описание боя у Дубосеково полностью выдумал я и что ни с кем из тяжелораненых или оставшихся в живых панфиловцев перед публикацией статьи не разговаривал, то в скором времени окажусь на Печоре или Колыме. В такой обстановке мне пришлось сказать, что бой у Дубосеково — мой литературный вымысел.

Документальные свидетельства о бое

Командир 1075-го полка И. Капров (показания, данные на следствии по делу панфиловцев):

…В роте к 16 ноября 1941 года было 120—140 человек. Мой командный пункт находился за разъездом Дубосеково, 1,5 км от позиции 4-й роты (2-го батальона). Я не помню сейчас, были ли противотанковые ружья в 4-й роте, но повторяю, что во всём 2-м батальоне было только 4 противотанковых ружья… Всего на участке 2-го батальона было 10—12 танков противника. Сколько танков шло (непосредственно) на участок 4-й роты, я не знаю, вернее, не могу определить…

Средствами полка и усилиями 2-го батальона эта танковая атака была отбита. В бою полк уничтожил 5—6 немецких танков, и немцы отошли. В 14—15 часов немцы открыли сильный артиллерийский огонь… и вновь пошли в атаку танками… На участках полка наступало свыше 50 танков, причём главный удар был направлен на позиции 2-го батальона, в том числе и участок 4-й роты, и один танк вышел даже в расположение командного пункта полка и зажёг сено и будку, так что я случайно смог выбраться из блиндажа: меня спасла насыпь железной дороги, около меня стали собираться люди, уцелевшие после атаки немецких танков. Больше всех пострадала 4-я рота: во главе с командиром роты Гундиловичем уцелели 20—25 человек. Остальные роты пострадали меньше.

По архивным данным МО СССР, весь 1075-й стрелковый полк 16 ноября 1941 года уничтожил 15 (по другим данным — 16) танков и около 800 человек личного состава противника. Потери полка, согласно донесению его командира, составили 400 человек убитыми, 600 человек пропавшими без вести, 100 человек ранеными [10] .

Показания председателя Нелидовского сельского совета Смирновой на следствии по делу панфиловцев:

Бой панфиловской дивизии у нашего села Нелидово и разъезда Дубосеково был 16 ноября 1941 года. Во время этого боя все наши жители, и я тоже в том числе, прятались в убежищах… В район нашего села и разъезда Дубосеково немцы зашли 16 ноября 1941 года и отбиты были частями Советской Армии 20 декабря 1941 года. В это время были большие снежные заносы, которые продолжались до февраля 1942 года, в силу чего трупы убитых на поле боя мы не собирали и похорон не производили.

…В первых числах февраля 1942 года на поле боя мы нашли только три трупа, которые и похоронили в братской могиле на окраине нашего села. А затем уже в марте 1942 года, когда стало таять, воинские части к братской могиле снесли ещё три трупа, в том числе и труп политрука Клочкова, которого опознали бойцы. Так что в братской могиле героев-панфиловцев, которая находится на окраине нашего села Нелидово, похоронено 6 бойцов Советской Армии. Больше трупов на территории Нелидовского с/совета не обнаруживали.

Из записки генерал-полковника С. М. Штеменко министру Вооружённых сил СССР Н. А. Булганину 28 августа 1948 года [9] :

Реконструкция боя

316-я стрелковая дивизия занимала оборону на фронте Дубосеково — 8 км юго-восточнее Волоколамска, то есть примерно 18—20 километров по фронту, что для ослабленного в боях соединения было очень много. На левом фланге соседом была 126-я стрелковая дивизия, на правом — сводный полк курсантов Московского пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР.

16 ноября дивизия была атакована силами двух танковых дивизий немцев: 2-я танковая дивизия атаковала позиции 316-й стрелковой дивизии в центре обороны, а 11-я танковая дивизия ударила в районе Дубосеково по позициям 1075-го стрелкового полка у стыка с 50-й кавдивизией. Удар по стыкам между соединениями был часто встречающимся элементом тактики немецких войск. Основной удар пришёлся на позиции 2-го батальона полка.

1075-й стрелковый полк в предыдущих боях понёс значительные потери в личном составе и технике, однако перед новыми боями был существенно пополнен личным составом. Согласно показаниям командира полка [11] , в 4-й роте было 120—140 человек (по штату дивизии 04/600 в роте должно быть 162 человека). Окончательно не ясен вопрос с артиллерийским вооружением полка. По штату полк должен был иметь батарею из четырёх 76-миллиметровых полковых пушек и противотанковую батарею из шести 45-миллиметровых пушек. Есть сведения [11] , что реально полк имел две 76-миллиметровые полковые пушки образца 1927 года, несколько 76-миллиметровых горных пушек образца 1909 года и 75-миллиметровых французских дивизионных пушек Mle.1897. Противотанковые возможности этих орудий были невысоки — полковые пушки пробивали всего 31 мм брони с 500 м, к горным пушкам вообще не полагалось бронебойных снарядов. Устаревшие французские пушки имели слабую баллистику, о наличии к ним бронебойных снарядов ничего не известно. В то же время известно, что в целом 316-я стрелковая дивизия на 16 ноября 1941 года имела двенадцать 45-миллиметровых противотанковых пушек, двадцать шесть 76-миллиметровых дивизионных пушек, семнадцать 122-миллиметровых гаубиц и пять 122-миллиметровых корпусных пушек [12] , которые могли быть использованы в бою с немецкими танками. Своя артиллерия была и у соседа — 50-й кавалерийской дивизии.

Пехотные противотанковые средства полка были представлены 11 противотанковыми ружьями ПТРД (из них в 2-м батальоне — 4 ружья), гранатами РПГ-40 и бутылками с зажигательной смесью. Реальные боевые возможности этих средств были невысоки: противотанковые ружья отличались невысокой бронепробиваемостью, особенно при использовании патронов с пулями Б-32, и могли поражать немецкие танки только с близкой дистанции исключительно в борт и корму под углом, близким к 90 градусам, что в ситуации лобовой танковой атаки было маловероятным. К тому же бой под Дубосековом стал первым случаем применения противотанковых ружей этого типа, производство которых только начинало разворачиваться [13] . Противотанковые гранаты были ещё более слабым средством — они пробивали до 15—20 мм брони при условии непосредственного прилегания к броневому листу, поэтому их рекомендовалось забрасывать на крышу танка, что в бою было очень непростой и крайне опасной задачей. Для увеличения поражающей способности этих гранат бойцы обычно связывали их вместе по несколько штук. Статистика показывает, что доля танков, уничтоженных противотанковыми гранатами, крайне невелика [14] .

Судьба некоторых панфиловцев

- Момышулы, Бауыржан. После войны отважный офицер продолжал службу в Вооружённых Силах СССР. В 1948 году он окончил Военную академию Генерального штаба. С 1950 года — старший преподаватель Военной академии тыла и снабжения Советской Армии. С декабря 1955 года полковник Момыш-улы — в запасе. Член Союза писателей СССР. Вошёл в историю военной науки как автор тактических манёвров и стратегий, которые изучаются в военных ВУЗах до сих пор. Читал лекции по боевой подготовке во время визита на Кубу в 1963 году (опубликованы в испаноязычных газетах). Встречался с Министром обороны Кубы Раулем Кастро и был удостоен звания почётного командира 51-го полка Революционных Вооружённых Сил Кубы. В военных учебных заведениях США, Кубы, Израиля, Никарагуа отдельно изучается военный опыт Момышулы. "Волоколамское шоссе" стало книгой обязательного чтения для членов Пальмах, и позднее для офицеров Армии Обороны Израиля. Фернандо Эредиа писал, что "большинство кубинцев начинают изучение Марксизма-Ленинизма с "Волоколамского шоссе".Скончался 10 июня 1982 года.

- Добробабин, Иван Евстафьевич. Попал в плен, бежал, служил у немцев полицейским (одно время начальником полиции) в родном селе Перекоп, затем вновь на фронте. В 1948 году был осуждён на 15 лет за сотрудничество с немецко-фашистскими оккупантами, в отношении него указ о награждении был отменён 11 февраля 1949 года. В 1955 году срок был сокращён до 7 лет, и он вышел на свободу. В конце 1980-х годов добивался реабилитации, однако безуспешно — в 1989 году в реабилитации ему было отказано. Некоторые материалы о службе Добробабина в полиции были опубликованы генерал-лейтенантом юстиции А. Ф. Катусевым [15] . Умер в 1996 году в Цимлянске. Встречаются утверждения, что он якобы служил в полиции по поручению партизан [16] , чего, однако, никогда не утверждал и сам Добробабин [17] . Просьбу о реабилитации мотивировал тем, что во время службы не причинил никому вреда и даже помог ряду лиц, предупреждая их о вывозе в Германию; первое было признано несоответствующим обстоятельствам дела, второе — смягчающим, но не оправдывающим обстоятельством. Реабилитирован постановлением Верховного суда Украины от 26 марта 1993 года [18] .

Алма-Ата, парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Памятный камень, посвящённый Григорию Шемякину, родившемуся в 1906 (по старому стилю) или в 1907 (по новому стилю) году и фактически умершему в 1973 году, но на камне выгравирован год смерти как 1941, так как, по официальной версии, все 28 панфиловцев погибли.

- Кожабергенов (Кужебергенов) Даниил Александрович. Связной политрука Клочкова. В бою непосредственно не участвовал, так как утром был отправлен с донесением в Дубосеково, где и попал в плен. Вечером 16 ноября бежал из плена в лес. Некоторое время находился на оккупированной территории, после чего был обнаружен конниками генерала Л. М. Доватора, находившимися в рейде по немецким тылам. После выхода соединения Доватора из рейда был допрошен особым отделом, признал, что не участвовал в бою, и был отправлен назад в дивизию Доватора. К этому времени уже было составлено представление на присвоение ему звания Героя, но после расследования его имя было заменено на Аскара Кожабергенова. Умер в 1976 году.

- Кожабергенов (Кужебергенов) Аскар (Алиаскар). Прибыл в дивизию Панфилова в январе 1942 года (таким образом, не мог участвовать в бою у Дубосекова). В том же месяце погиб во время рейда панфиловской дивизии по немецким тылам. Включён в представление на присвоение звания Героя вместо Кожабергенова Даниила Александровича, после того как выяснилось, что последний остался жив. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 вместе с другими панфиловцами удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

- Васильев, Илларион Романович. В бою 16 ноября был тяжело ранен и попал в госпиталь (по разным версиям, был либо эвакуирован с поля боя, либо после боя подобран местными жителями и отправлен в госпиталь, либо полз трое суток и был подобран конниками Доватора). После выздоровления был направлен в действующую армию, в тыловое подразделение. В 1943 году был демобилизован из армии по состоянию здоровья. После публикации Указа о присвоении ему звания Героя (посмертно) заявил о своём участии в бою. После соответствующей проверки без особой огласки получил звезду Героя. Умер в 1969 году в Кемерове.

- Натаров, Иван Моисеевич. Согласно статьям Кривицкого, он участвовал в бою у Дубосекова, был тяжело ранен, доставлен в госпиталь и, умирая, рассказал Кривицкому о подвиге панфиловцев. Согласно политдонесению военкома 1075-го стрелкового полка Мухамедьярова, хранящемуся в фондах ЦАМО, погиб за два дня до боя — 14 ноября. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 21 июля 1942 вместе с другими панфиловцами удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

- Тимофеев, Дмитрий Фомич. В ходе боя был ранен и попал в плен. В плену ему удалось выжить, после окончания войны вернулся на родину. Претендовал на получение звезды Героя, после соответствующей проверки получил её без большой огласки незадолго до смерти в 1950 году.

- Шемякин, Григорий Мелентьевич. В ходе боя был ранен и оказался в госпитале (есть информация, что его подобрали бойцы дивизии Доватора). После публикации Указа о присвоении ему звания Героя (посмертно) заявил о своём участии в бою. После соответствующей проверки без особой огласки получил звезду Героя. Умер в 1973 году в Алма-Ате.

- Шадрин, Иван Демидович. После боя 16 ноября попал в плен в бессознательном, по собственному заявлению, состоянии. До 1945 года находился в концлагере, после освобождения ещё 2 года провёл в советском фильтрационном лагере для бывших военнопленных. В 1947 году вернулся домой в Алтайский край, где его никто не ждал — он считался погибшим, а жена жила в его доме с новым мужем. Два года перебивался случайными заработками, пока в 1949 году узнавший его историю секретарь райкома не написал о нём Председателю Президиума Верховного Совета СССР. После соответствующей проверки без особой огласки получил звезду Героя. Умер в 1985 году.

Память

Героический подвиг воинов-панфиловцев. Худ. В. Е. Памфилов

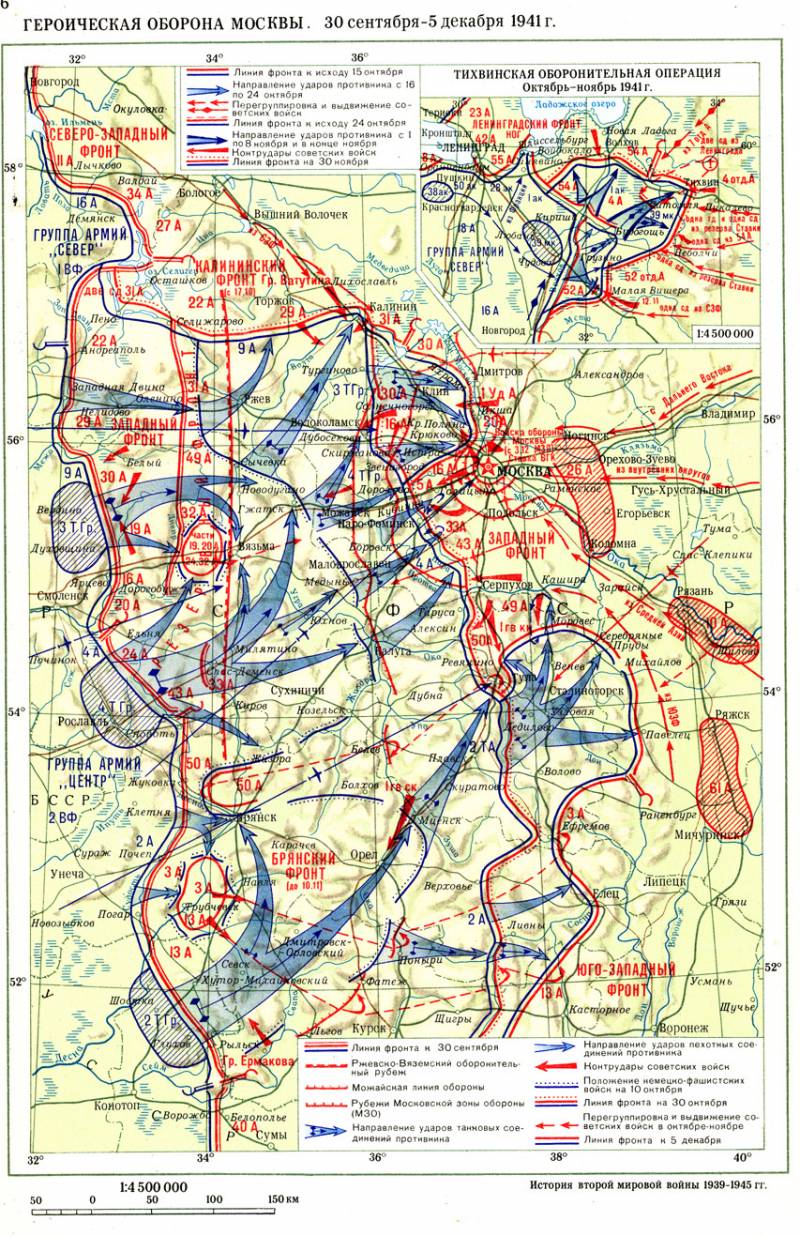

Второй этап немецкого наступления на Москву

Положение дел на русском фронте в первой половине ноября 1941 года обсуждалось в немецкой Ставке у Гитлера, а затем на совещании начальников штабов групп армий в Орше, куда приехал начальник Генштаба сухопутных войск Гальдер.

Настроения германского генералитета стали меняться.

В первой половине ноября 1941 года германское командование подтянуло на московское направление до 10 дивизий и произвело перегруппировку сил. 3-я танковая группа Гота была выведена с калининского направления и сосредоточена севернее Волоколамска. 2-я танковая армия Гудериана на тульском направлении усилена двумя армейскими корпусами, подвижные соединения пополнены танками. 4-ю полевую армию Клюге усилили танками непосредственной поддержки пехоты.

Для второго этапа генерального наступления на Москву немцы только в полосе Западного фронта развернули 51 дивизию, включая 17 танковых и моторизованных.

Гитлеровцы по-прежнему имели превосходство сил по отношению к советским войскам Калининского, Западного и правого фланга Юго-Западного фронтов (ЮЗФ) в живой силе, артиллерии и танках. Особенно враг имел большое превосходство на флангах Западного фронта (ЗФ), где наносил главные удары своими бронетанковыми соединениями. Здесь превосходство по танкам было 6–7-кратным, немцы также преобладали в бомбардировочной авиации.

Немецкие танки Pz. Kpfw. IV, Pz. Kpfw. III и бронетранспортеры Sd. Kfz. 251 из состава 3-й танковой группы во время наступления на Москву в районе Истры. 25 ноября 1941 г.

Укрепление обороны Москвы

Советская Ставка также готовилась к решающей схватке за Москву.

Московское направление продолжали усиливать дивизиями и резервами, которые перебрасывали с других направлений, фронтов и из глубины страны. В первой половине ноября только ЗФ получил 100 тыс. человек, 300 танков и 2 тыс. орудий. Подкрепления шли и на Калининский, правый фланг ЮЗФ. Усиливался и второй эшелон обороны столицы – Московская зона обороны. В ближайшем тылу формировались запасные армии: 1-я ударная – в районе Загорска (ныне Сергиев Посад), 10-я – в районе Рязани, 20-я – в районе Лобни и Химок.

Командующий 16-й армией генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский со своим штабом в районе Истры. Слева направо: генерал-майор артиллерии В. И. Казаков, член военного совета дивизионный комиссар А. А. Лобачев, командующий армией генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский, начальник штаба генерал-майор М. С. Малинин

Кавалеристы 2-го гвардейского корпуса генерал-майора Л. М. Доватора под Москвой. Ноябрь-декабрь 1941 г.

15–16 ноября 1941 года вермахт возобновил наступление на Москву. Германское командование собиралось расчленить московскую группировку, окружить Москву с севера и юга, захватить её.

Гитлеровцы наносили главные удары на трёх направлениях. 3-я и 4-я танковые группы, усиленные пехотой, прорывались в Клин, Солнечногорск и Истру в обход столицы с северо-запада. Здесь натиск противника сдерживали войска 30-й армии Калининского фронта (КФ) и 16-й армии ЗФ. Наши войска не имели сплошной обороны, и противник имел серьёзное превосходство в силах и средствах.

15 ноября наступавшая на северо-западе мощная немецкая группировка продвинулась на 10–12 км, тесня отчаянно сражавшиеся части 30-й армии генерала Хоменко. На следующий день гитлеровцы продолжили давление. 17 ноября немцы пытались перерезать шоссейную и железную дорогу Москва – Ленинград в районе Клина. Ситуация на стыке КФ и ЗФ резко ухудшилась. Для удобства управления 30-ю армию передали в состав ЗФ. Её командующим назначили генерала Лелюшенко.

Немецкий танк Pz.Kpfw. III вытаскивает легкий танк Pz.Kpfw. II из ручья в деревне Матрёнино под Волоколамском

Передовые немецкие части 11-й танковой дивизии под Волоколамском, в ста километрах от Москвы.

В кадре – немецкий танк Pz.Kpfw. III

Подвиг панфиловцев

16 ноября ожесточенные бои шли на правом фланге ЗФ в полосе 16-й армии генерала Рокоссовского, особенно на её левом фланге.

Здесь в районе Волоколамска держала оборону 316-я стрелковая дивизия и курсантский полк. После сильной артиллерийской подготовки и авиаударов в атаку пошли немецкие танки, поддержанные пехотой.

316-я дивизия под началом генерала Ивана Панфилова была сформирована летом 1941 года из призывников и добровольцев в г. Алма-Ате. В августе её перебросили под Новгород, в октябре – под Москву, где дивизия заняла Волоколамский УР.

Дивизия была растянута тонкой линией на большом участке. Поэтому необстрелянная дивизия Панфилова была усилена мощной артиллерией: 3 пушечных артиллерийских полка РВГК, 3 артиллерийско-противотанковых полка, также на этом участке действовала часть группы артиллерии дальнего действия 16-й армии и другие артиллерийские части. Периодически дивизию поддерживала 4-я танковая бригада Катукова. Также использовалась тактика артиллерийских засад и создание групп истребителей танков, что позволяло дивизии сдерживать жестокий натиск превосходящих сил противника.

Однако в жестоких октябрьских боях 316-я дивизия понесла большие потери в живой силе и матчасти и оставила Волоколамск. Сильно поредевшие полки дивизии заняли оборону восточнее и юго-восточнее Волоколамска.

Дивизию Панфилова атаковали танки немецких 2-й и 11-й танковых дивизий (около 350 танков), поддержанные солдатами одной пехотной дивизии. А в советской дивизии после тяжелых октябрьских боев почти не осталось средств противотанковой обороны.

Так, 1075-й стрелковый полк, оказавшийся на самом танкоопасном направлении, имел всего два 76-мм орудия и четыре противотанковых ружья. Немцы бросили в атаку на этом участке около 50 танков. Основной удар противника в этот день приняли 4-я и 6-я стрелковые роты 2-го батальона 1075-го полка. Советские воины оборонялись у разъезда Дубосеково и д. Петелино. Обе роты панфиловцев стойко сражались, отражая танковые атаки с помощью гранат и бутылок с зажигательной смесью.

Так, политрук 6-й роты Петр Вихрев вместе с 14 бойцами уничтожил у деревни Петелино до взвода фашистов и пять танков. Даже когда все погибли, политрук продолжал сражение. Вихрев бутылками с горючей смесью и гранатами лично сжёг ещё два танка. Он отстреливался до последнего, и когда его окружили гитлеровцы, он, чтобы не попасть в плен, покончил с собой. Вихрев – первый в дивизии получил звание Героя Советского Союза.

Наиболее массированным атакам подверглись позиции 4-й роты во главе с капитаном Павлом Гундиловичем и политруком Василием Клочковым. Слова Клочкова разошлись по всей России:

В течение четырёх часов советские бойцы сдерживали атаки противника. Они отразили несколько атак, сожгли, по разным данным, от 9 до 18 танков и положили несколько сотен гитлеровцев. Большинство совершивших этот подвиг воинов, включая Клочкова, погибли смертью храбрых. Несколько человек получили тяжелые ранения. На счету двух рот было 24 танка противника.

Особый отдел НКВД Западного фронта отмечал:

Командир 316-й стрелковой дивизии генерал-майор Иван Васильевич Панфилов (слева), начальник штаба Иван Иванович Серебряков и старший батальонный комиссар Сергей Александрович Егоров обсуждают план боевых действий на передовой

Попытка опровергнуть подвиг

Бой под Дубосеково попал в историю как подвиг 28 панфиловцев.

Стараниями военных корреспондентов о подвиге советских воинов узнала вся страна. Герои-панфиловцы стали символом мужества, отваги и самопожертвования. В июле 1942 года 28 участникам этого боя, которые тогда считались погибшими, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Однако документальные факты, которые приводят добросовестные исследователи, показывают, что знаменитый бой был.

То есть бой был.

Существовали реальные люди, которые приняли смертельный бой. Да, полегло больше, и не все погибли, их было больше, чем 28, но разве это умаляет их подвиг!?

Немцы после яростного боя смяли оборону 1075-го полка. Наши войска отошли на новый рубеж обороны. Полк, в сущности, был разгромлен.

В наиболее пострадавшей 4-й роте из 140 бойцов осталось 20–25 человек. На других участках бой также был упорным и кровавым. 17 ноября дивизия Панфилова награждена орденом Красного Знамени.

В итоге в ходе боев 16–20 ноября на волоколамском направлении 316-я дивизия, кавалерийская группа генерала Доватора, 1-я гвардейская бригада Катукова (получила гвардейское звание 11 ноября) и другие части задержали наступление 46-го и 40-го моторизованных, 5-го армейского корпусов противника.

Враг продолжал наступление, непрерывно атаковал и теснил наши войска.

Германское командование, убедившись, что на волоколамском направлении прорваться не выйдет, продолжая атаки и медленно, по 2–3 км в сутки, продвигаясь, начало готовить новый удар южнее Истринского водохранилища.

Тяжелые бои продолжались.

На клинском и солнечногорском направлениях ситуация была крайне опасной. 23 ноября гитлеровцы взяли Клин, затем обошли водохранилище и захватили Солнечногорск. Кавгруппа Доватора пыталась контратаковать, но силы были слишком неравными.

На северном фланге фашисты продолжали теснить войска 16-й армии и её соседей – 30-ю и 5-ю армии. Гитлеровцы прорвались в район Дмитров – Яхрома – Красная Поляна – Крюково. Передовые части противника вышли к каналу Москва – Волга в районе Яхромы, 26–27 ноября форсировали канал. Возникла угроза прорыва вермахта к Москве с севера. Немцы оказались непосредственно у столицы.

28 ноября фашисты захватили Рогачёво и Яхрому. Крюково неоднократно переходило из рук в руки. Однако немцы так и не смогли раздавить 16-ю армию. Обескровленная в боях армия Рокоссовского умудрялась контратаковать, сдерживала врага. Немцы ещё продолжали медленно теснить наши войска, но прорваться вглубь не могли.

27 ноября генерал-квартирмейстер Генштаба сухопутных войск Вагнер докладывал Гальдеру:

А советская Ставка направила на правое крыло ЗФ резервную 1-ю ударную армию Кузнецова. Её войска развернулись на восточном берегу канала Москва – Волга перед Яхромой и отбросили врага на западный берег.

Наступление гитлеровцев захлебнулось.

Военнослужащие вермахта (197-я пехотная дивизия) стоят у тел погибших солдат во время наступления на Москву. На заднем плане находится кладбище, на котором роют новую могилу для массового захоронения. Ноябрь 1941 г.

Читайте также: