Биотические связи в природе сообщение

Обновлено: 01.06.2024

Для всякого начала нужно малое семя. Учить можно и в очень малом деле. Творить можно и в тесном углу. Охранять можно и в самом скромном доспехе.

Н. Рерих.

Тип урока: комбинированный.

Задачи:

- Образовательная: Показать многообразие биотических взаимоотношений и взаимозависимость организмов в биоценозе.

- Развивающая: Работать над формированием познавательного интереса к процессу изучения различных типов экологических взаимодействий между популяциями одного или разных биологических видов.

- Воспитательная: Способствовать формированию чувства ответственности за сохранение равновесия в природе.

Ключевые биологические понятия урока: внутривидовая и межвидовая конкуренция, мутуализм, протокооперация, комменсализм, хищничество, паразитизм, антагонизм, аменсализм.

Ход урока

1. Оргмомент.

2. Проверка домашнего задания.

Ни один живой организм на нашей планете не может существовать изолированно, сам по себе.

Организмы образуют определенные сообщества, приспособленные к совместному обитанию.

Совокупность взаимоотношений между организмами – биотические факторы среды.

Цель урока: Выяснить влияние основных биотических факторов друг на друга. Раскрыть причины различных взаимоотношений между организмами. Учиться распознавать типы взаимоотношений и приводить конкретные примеры.

4. Работа над новым материалом.

4.1. Рассказ учителя.

- факторы, характеризующие отдельную популяцию (численность, возрастную структуру, соотношение полов, среднюю продолжительность жизни организмов, их плодовитость, динамику численности популяции);

- физиологические факторы, характеризующие образ жизни, поведение организмов; ритмы суточной и сезонной активности.

- полезные или позитивные – симбиоз;

- вредные или негативные – антибиоз;

- безразличные – нейтрализм.

4.2. Характеристика взаимоотношений.

Симбиоз – форма взаимоотношений, при которых организмы или один из них извлекает пользу от взаимодействия.

Некоторые клеточные структуры эукариот (митохондрии, хлоропласты, центриоли) возникли в результате серии симбиозов.

- Мутуализм (+ +) – сожительство с обоюдной пользой для симбионтов, иногда с элементами паразитирования.

Примеры мутуализма: лишайник = гриб + водоросль; микориза (грибокорень); клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений; термиты и, живущие у них в кишечнике, жгутиконосцы. - Протокооперация (+ +) – взаимосвязь, выгодная для обоих организмов, но не обязательная.

Примеры: рак-отшельник и актиния; совместные облавы бакланов и пеликанов на рыбу; мурены и креветки, очищающие их от паразитов. - Комменсализм (+ 0) – взаимосвязь, при которой один организм получает какое-либо преимущество, не принося заметного вреда другому.

- Сотрапезничество – взаимоотношение, при котором организмы делят друг с другом пищу. Находясь примерно в одних условиях, они потребляют разные пищевые ресурсы.

Например, птицы лысухи, ныряя за водорослями, взмучивают ил, в котором много мелких организмов для сазана. - Нахлебничество – взаимоотношение, при котором организмы доедают пищу, оставленную другими.

Примеры: белый медведь и песцы, чайки; лев и гиены, шакалы; акула и рыба-лоцман. - Квартирантство – взаимосвязь, при которой для некоторых организмов тела животных других видов или их местообитания служат убежищами.

Примеры: буревестник и гаттерия, эпифиты на дереве, в теле голотурии находят убежище разнообразные виды мелких животных.

Антибиоз – форма взаимоотношений, при которой оба взаимодействующих организма или один из них испытывают отрицательное влияние.

- Хищничество (+ -) – взаимосвязь, при которой один организм поедает другого, умерщвляя его (жертву).

Естественный отбор увеличивает эффективность средств поиска и ловли добычи хищниками. Жертвы совершенствуют средства защиты.

Хищничество встречается не только у животных, но и у растений(семейство росянковых) и грибов. - Паразитизм (+ -) – взаимосвязь, при которой организмы (паразиты) могут использовать другой вид (хозяина) не только как место обитания, но и как постоянный источник питания.

Увеличивает возможность вида(паразита) выжить в борьбе за существование.

Зараженные паразитами организмы менее продуктивны, раньше умирают. Происходит регуляция плотности популяций хозяев. Особенно важно для популяций крупных хищников, у которых нет врагов (волк в лесу), или там, где нет хищников (караси в озере, где из-за недостатка в воде кислорода не могут жить другие рыбы).

Эктопаразиты (как правило, временные) располагаются на покровах тела.Формы Примеры временный паразитизм слепень, комар, блоха, муха жигалка стационарный паразитизм малярийный плазмодий, дизентерийная амеба, печеночный сосальщик, аскарида

Эндопаразиты (чаще постоянные) обитают в полостях и тканях тела.

– Гнездовой паразитизм? Приведите примеры.

Растения-паразиты: повилика на крапиве, заразиха на подсолнечнике.

Грибы-паразиты: фитофтора на картофеле,головня и спорынья на злаковых.

Человек широко использует биологический метод борьбы с вредителями. Ввозит, акклиматизирует, создает условия для естественного увеличения численности, дополнительно разводит в лабораторных условиях полезных насекомых.

- Антагонизм (- -) – взаимоотношение, при котором присутствие одного вида исключает пребывание другого вида.

Например, медуза аурелия и инфузория-туфелька. - Конкуренция (+ -)- взаимосвязь, возникающая между видами, обладающими сходными потребностями в пище, в пространстве и иных условиях жизни.

Примеры: культурные растения и сорняки на грядке; воробьи и синицы – за места гнездования. - Каннибализм – частный случай внутривидовой конкуренции. Наблюдается при переуплотнении среды и недостатке пищи.

Примеры: пауки, акулы.

К каннибализму более склонны самки. Каракурты, богомолы часто съедают самцов после спаривания. Самки млекопитающих (кенгуру) также иногда съедают своих детенышей.

Жуки мучные хрущаки поедают отложенные яйца при высокой плотности популяции. - Аменсализм (0 -) – взаимоотношение, безразличное для одного вида, но угнетающе действующее на другого.

Организмы способны подавлять конкурентов с помощью химических веществ.

Примеры: корни осины тормозят рост дуба; дуб угнетает чернику; плесневый гриб пеницилл препятствует росту бактерий путем выработки антибиотиков.

Нейтрализм (0 0) – форма взаимоотношений,при которой совместно обитающие на одной территории организмы не связаны друг с другом непосредственно.

Формируя биоценоз, зависят от состояния сообщества в целом.

Примеры: стрекоза и муравей; волк и дождевой червь; лось и филин.

5. Применение полученных знаний в новой учебной ситуации. Межгрупповая дискуссия.

– Можно ли рассматривать отсутствие каких-либо реальных контактов между особями или популяциями двух видов одним из типов их экологического взаимодействия? Что такое нейтрализм?

– Взаимодействия могут не проявляться достаточно явно. . .

– Ученым, в некоторых случаях, может просто не хватать знаний для выявления этих взаимодействий. . .

– В природе истинный нейтрализм редок. . .

– Нейтрализм- альтернативная взаимодействию форма существования видов. . .

6. Решение экологической задачи.

Решение: Увеличение количества старых дев в данной местности / увеличение количества кошек, которых заводят старые девы / уменьшение количества мышей / увеличение количества шмелей, гнезда которых часто разоряют мыши / повышение урожайности клевера / увеличение удоя у коров в данной местности.

7. Закрепление изученного материала.

Выполнение самостоятельной работы (задание в презентации).

– Используя знания о животных и растениях нашей местности, дополните своими примерами.

| хищничество | паразитизм | конкуренция | нейтрализм | мутуализм | комменсализм |

8. Вывод по уроку. Рефлексия.

В процессе эволюции между организмами возникли сложные взаимоотношения.

Биотические факторы влияют не только на отдельные особи, но и на популяцию в целом, регулируя численность видов.

Взаимоотношения между организмами различных систематических групп обеспечивают биологическое равновесие в экосистеме.

• по какому принципу выделяют экологические группы организмов.

Ни один вид, ни один живой организм не могут существовать без других. Вся живая природа представляет собой сложную систему биотических связей, от которых зависят возможности питания, размножения, распространения видов, способность существовать совместно и многие свойства их местообитаний. Зависимости организмов друг от друга чрезвычайно разнообразны. Отношения видов в этих связях могут быть различными – от взаимополезных до взаимоневыгодных.

Трофические отношения образуют в сообществах сложную систему, которую называют сетью питания. Её можно схематически изобразить как густую паутину, охватывающую весь органический мир, начиная с любого вида.

Например, разные представители грызунов (сурки, суслики, мыши и др.), поедая десятки видов растений, сами идут в пищу крупным хищникам и множеству паразитов. Каждый из этих видов связан пищевыми отношениями со своим кругом жертв или потребителей, мёртвые остатки растений или животных также служат источниками пищи для множества других видов (моллюсков, червей, грибов, бактерий). В трофической сети нет ни начала, ни конца, так как каждый вид прямо или косвенно связан со многими.

Пищевые связи между организмами играют важную роль. Во-первых, они обеспечивают передачу органического вещества и заключённой в нём энергии от одного организма к другому. Вместе, таким образом, уживаются виды, которые поддерживают жизнь друг друга. Во-вторых, пищевые связи служат механизмом регуляции численности популяций в природе. Пищевые отношения между организмами стоят заслоном на пути чрезмерного размножения отдельных видов, что делает природные сообщества более устойчивыми, стабильными.

Типы взаимодействия видов. Среди способов добывания пищи различают хищничество, паразитизм, собирательство и пастьбу. Они различаются по затратам времени и энергии на получение пищи. Типичные хищники (волк, тигр, беркут и др.) тратят много сил на поиск и овладение живой добычей, которая сопротивляется или убегает, они убивают и съедают в течение жизни много жертв. Собиратели (воробьи, гуси, пчёлы) тратят энергию в основном на поиск и сбор добычи, которая не способна сопротивляться. Паразиты (аскарида, свиной цепень) живут в условиях избыточных пищевых ресурсов, используя хозяина и как место обитания. Пасущиеся животные питаются обильным кормом, который не приходится особенно искать и который легко доступен. Своеобразными собирателями являются фильтраторы и грунтоеды в водоёмах и почвах, а также насекомые-опылители (пчёлы, шмели).

Паразитизм – это способ питания за счёт питательных веществ другого организма (хозяина), причём последний от этого не погибает, но чувствует себя угнетённо. В мёртвом теле хозяина паразиты не живут. Имеются виды организмов, которые паразитируют на других организмах, но способны одновременно и сами добывать пищу. Такие организмы называют полупаразитами. Например, растения омела, марьянник, мытник, паразитируя на других растениях, одновременно сами осуществляют фотосинтез.

Хищничество и паразитизм являются примерами полезновредных связей между организмами.

В одну и ту же экологическую группу по способу питания могут попасть далеко не родственные виды. Например, собирателями являются грифы-падальщики, лесные мыши, воробьи, голуби и насекомоядные растения (росянка, непентес, пузырчатка). Отфильтровывают пищу в водоёмах мелкие рачки-дафнии, двустворчатые моллюски, усатые киты, морские лилии. Жуки божьи коровки и их личинки в колониях тлей пасутся так же, как коровы на лугу, не тратя времени на поиск пищи. А хищные муха-ктырь и стрекоза-коромысло на лету догоняют добычу, как это делают, например, птица сокол в воздухе, а львы и гепарды на земле.

Взаимоневыгодным типом связей между видами является конкуренция. Этот тип отношений возникает, если разные виды существуют за счёт одного общего ресурса, когда его на всех не хватает.

Дело в том, что ресурсы, необходимые для жизни, в природе почти всегда ограниченны. Если вид встречает в своём местообитании конкурента, ему достаётся меньше ресурсов, и это отражается на возможности размножения и на численности его популяции. Поэтому конкуренция неблагоприятна для обоих взаимодействующих видов. Жизнь каждого из них была бы лучше в отсутствие другого.

В природе часто встречаются взаимовыгодные связи, при которых организмы разных видов получают обоюдную пользу от этих отношений. К этой группе биотических связей относятся многообразные симбиотические отношения организмов. Обязательное условие подобных отношений – совместная жизнь, определённая степень сожительства организмов.

Самый простой тип взаимополезных связей – протокооперация (буквально: первичное сотрудничество). При этой форме совместное существование выгодно для обоих видов, но не обязательно для них. Примером таких отношений можно назвать распространение муравьями семян некоторых растений леса, опыление пчёлами разных растений. В этих случаях отсутствует необходимая тесная связь конкретной пары партнёров. Многие птицы кормятся на копытных, выбирая из их шерсти паразитов.

Существуют и другие формы зависимости организмов друг от друга. Комменсализм – это односторонние связи, выгодные для одного из партнёров и безразличные для другого. Это может быть так называемое нахлебничество (питание остатками пищи другого вида, использование его выделений) либо квартирантство (обитание в норах или гнёздах без вреда для хозяина, размещение растений на стволах и ветвях деревьев).

Одностороннюю выгоду получают некоторые виды, используя других для расселения. Так, мелкие клещи, которые питаются в разлагающейся материи, расселяются на жуках или мухах, используя их в качестве живого транспорта. Семена и плоды многих растений имеют прицепки, что позволяет им путешествовать на шерсти животных. Человек, пробирающийся через заросли череды, также способствует распространению семян этого вида, когда вынужден затем обирать их со своей одежды.

Значение биотических связей. Все эти связи объединяют живую природу в единое целое. Без них невозможно формирование устойчивых сообществ. Наличие и переплетение разнообразных биотических связей в природе вызывает так называемые цепные реакции, когда в результате разрыва связей путём уничтожения или, наоборот, внедрения человеком отдельных видов может измениться всё сообщество. Поэтому так важно знать формы этих связей и их количественные характеристики.

1. В чём сходство и различие хищничества и паразитизма?

2. Эволюция хищника и жертвы происходит сопряжено, т. е. коэволюционно. Наблюдается ли это в таких биотических связях, как паразитизм и комменсализм?

3. Какими путями избегают конкуренции птицы, обитающие в одном лесу?

Популяции

• какие типы взаимоотношений существуют между организмами;

• что представляет собой цепь питания.

Взаимосвязи организмов в популяции. Виды существуют в природе всегда в форме популяций. Взаимодействие между видами осуществляют особи различных популяций. Длительные биотические связи в биоценозах существуют только между популяциями.

Популяция – это группа особей одного вида, существующая некоторое продолжительное время на определённой территории. Любой вид состоит из популяций, потому что занимаемое им на земном шаре пространство (ареал) неоднородно по условиям, и это проявляется в неравномерности распределения вида.

Популяция это форма существования вида в природе.

Разные популяции одного вида связаны между собой либо постоянно, либо эпизодически – перемещением отдельных особей или заносом их зачатков – семян, спор, яиц и т. п. Результаты взаимоотношений между особями и популяциями разных видов в сообществах различим.

Так, хищники являются своего рода санитарами и оздоровителями популяций жертв. Уничтожая в первую очередь больных и слабых, они ведут, таким образом, отбор на выживаемость вида и приобретение им более совершенных адаптаций.

Контакт между особями хищника и его жертвы кратковременен и заканчивается обычно гибелью последней. Связи же между популяциями хищника и жертвы длительны и постоянно поддерживаются обоими видами.

Осваивая подходящую территорию и размножаясь на ней, представители популяции вступают друг с другом в разнообразные отношения. В популяциях проявляются все формы биотических связей, но наиболее распространены конкуренция и мутуализм. Эти прямо противоположные взаимоотношения сложно сочетаются в пределах вида. Подобное явление можно рассмотреть на примере пространственных отношений в популяции.

Каждый вид создаёт особую систему пространственных отношений.

Для многих животных характерно, например, так называемое территориальное поведение. Животное чувствует себя хозяином некоторого участка, живёт на нём, собирает корм, выводит потомство, охраняет этот участок от вторжения соседей. При этом соседи обмениваются информацией, сигналами об опасности, контактируют друг с другом и часто могут собираться на нейтральных территориях. Подросшая молодёжь ищет для себя новые участки обитания или занимает освободившиеся от старших. Вся пригодная территория оказывается поделённой, и ресурсы используются полностью и рационально.

Система использования пространства строится только на отношениях ‘ между особями популяции. В её основе лежит как внутривидовая конкуренция, так и взаимопомощь (мутуализм).

Характеристики популяции. Каждая популяция любого вида представляет собой единство, целостность и является живой системой – био- системой. В результате влияния внешней среды её состояние может быть различным. Чтобы охарактеризовать популяцию, нельзя ограничиваться лишь описанием качеств отдельных её особей, нужны групповые характеристики, выражающие особенности существования популяции в данных условиях.

Все основные экологические характеристики популяции – количественные.

Главный из количественных показателей популяции – численность, т. е. общее число особей. Численность сразу показывает, благоприятны или нет условия для вида на занимаемой территории. Абсолютное число особей в каждой популяции сосчитать чаще всего бывает нелегко (например, число всех мышей на большом поле или окуней в озере), поэтому обычно используют другой показатель – плотность популяции. Она отражает среднее число особей, приходящееся на условно выбранную единицу пространства, где их легко учесть (на квадратный метр, гектар или квадратный километр площади, на литр или кубометр воды и т. п.).

Большое значение в определении судьбы популяции имеет её возрастная структура. Состояние популяций сильно зависит от доли особей, приступивших к размножению, количества (много или мало) молодого пополнения, процента особей, закончивших размножаться, и т. п.

Например, если у многолетних растений большинство особей популяции проходят все стадии развития от рождения до смерти, то данная популяция считается нормальной и устойчивой. Если она представлена лишь в виде семян, зачатков и проростков, а цветущих и плодоносящих особей мало или их нет вовсе, то мы имеем дело с популяцией внедряющегося типа. Если же, наоборот, большинство особей старые, уже неплодоносящие, то популяция, которую они образуют, является стареющей и в ближайшем будущем выпадет из биогеоценоза.

При промысле животных и растений, сбережении редких видов в заповедниках, разведении видов в неволе, создании искусственных биоценозов очень важно следить за возрастной структурой популяций.

В характеристике популяции важна также её пространственная структура, т. е. отношения между особями в использовании пространства. Это связано с ресурсами, необходимыми для жизни.

Территориальное поведение характерно для птиц в период строительства гнезда и выведения птенцов, для множества оседлых млекопитающих – мышевидных грызунов, сурков, сусликов, соболей, куниц, для ящериц, ряда видов рыб и даже членистоногих. На своей территории животное чувствует себя в относительной безопасности, так как хорошо знает, где укрыться и где искать корм.

Способы охраны участков у разных видов животных различны: прямая агрессия, драки, чаще – просто агрессивные демонстрации и угрозы либо сигнализация звуками, пением, как у птиц, или пахучими метками, как у псовых, соболей и других зверей.

Кочующие животные также закономерно используют пространство, они регулярно перемещаются по более обширным территориям и возвращаются на старые места по мере восстановления там использованных ресурсов. Кочуют животные только группами – стадами или стаями, так как в одиночку они не в состоянии успешно защищаться от хищников, попадая на новую территорию.

2. Как по демографическим показателям популяции можно судить о перспективах её существования?

3. Замените выделенные слова утверждений термином.

• Общее число особей на данной территории показывает, благоприятны или нет условия для вида.

• Показатели рождаемость, смертность и разница между ними используют для предсказания судьбы конкретных популяций.

Под взаимоотношениями между организмами понимают тип взаимодействия внутри биоценоза, который показывает сущностные функциональные особенности определенной группы организмов.

Есть два критерия, которые служат основой для становления взаимоотношений между организмами:

- Трофические связи.

- Пространственные связи.

Взаимоотношения, устанавливаемые между организмами, отличаются биотическим характером, потому что затрагивают их жизнедеятельность. Но вне зависимости от типа установленных взаимоотношений, все живые организмы объединяются в единую природу и макросистему.

Основные типы взаимоотношений

- нейтрализм. При нейтрализме между видами прямое взаимодействие не наблюдается, и они почти никак не влияют друг на друга. Примером служит лес: в этом биоценозе нет прямой связи между организмами, но у каждого наблюдается зависимость от запасов минеральных веществ почвы, доступа солнечного света и др;

- антибиоз. Это более комплексное понятие, так как включает в себя определенный набор типов взаимодействия. Среди них: конкуренция, хищничество, паразитизм, аменсализм и аллеопатия. К комплексным организмам относят большинство живых организмов;

- симбиоз.

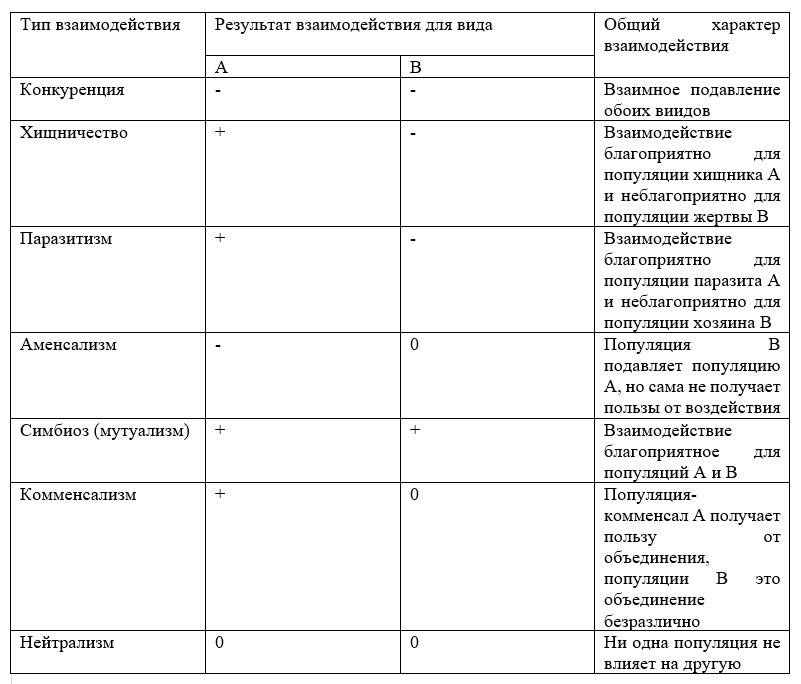

Типы биотических отношений представлены в таблице ниже.

Примеры взаимоотношений организмов

Особенности конкуренции

Конкуренция — тип отношений, при котором у организмов имеются практически схожие потребности, и они используют ресурсы среды, одинаково им доступные.

Благодаря конкурентным взаимоотношениям формируется специфическое разнообразие видов в любом биоценозе.

Различают видовую и межвидовую конкуренцию. В случае видовой конкуренции можно говорить о более остром варианте отношений и это логично, так как потребности у представителей одного вида очень высокие.

Также конкуренция бывает активной или прямой и может стать источником антагонистических взаимоотношений. Такие отношения обычно выражаются в форме угнетения одного организма другим. Среди них — драка, агрессия, недопуск к ресурсам жизнеобеспечения и др.

Результатом конкуренции становится агрессия как основная форма вытеснения одних организмов другими.

Яркий пример конкуренции — популяция серой крысы. Она более агрессивная и более крупная, чем черная крыса, поэтому последняя вынуждена была переместиться в более засушливые районы.

Потребление ресурсов, необходимых обоим видам — проявление косвенной конкуренции. В этом случае один из видов негативно влияет на условия жизни другого вида. Поэтому, чтобы выиграть в этой конкурентной борьбе, организмы должны интенсивно размножаться, быстро расти и активно использовать ресурсы. Также успех в косвенной конкуренции зависит от плотности вида.

Рыжий таракан вытеснил черного в местах, населенных людьми.

Характеристика хищничества

Хищничество как форма биотических отношений предполагает убийство одних особей живых организмов другими. Обычно хищники (те, кто убивает) живут отдельно от жертвы (те, кого убивают), но при этом они часто между собой контактируют.

В связи с этим есть специальный термин — коэволюция, под которым понимают согласованность развития жертв и хищников.

У жертв есть специальные приспособления, за счет которых они формируют защитные механизмы и избегают непосредственного негативного воздействия со стороны хищника.

К защитным механизмам относятся колючки, шипы, защитная окраска, твердые покровы, убежища и др.

Естественный отбор обуславливает отношения хищника и жертвы. Хищник в естественном отборе играет важную роль. Взаимоотношения по типу хищничества иногда происходит и внутри одной популяции: в этом случае речь идет о каннибализме.

Специфика паразитизма

Паразитизм — прогрессивная форма существования живых организмов, при которой ресурсы одного организма используются другим как среда обитания и постоянное место жительства.

Паразитизм появился как результат тесного контакта особей разных видов, в основе которых лежат пищевые и пространственные связи. Он встречается на любом из уровней организации живого.

Наблюдается определенное сходство между паразитизмом и хищничеством. Однако важное отличие заключается в том, что в случае паразитизма между хозяином и паразитом всегда есть зависимость.

К экологическим свойствам паразита относятся:

- выбор в качестве хозяина конкретной особи;

- использование хозяина в качестве среды обитания;

- паразит является результатом естественного отбора и узкой видовой специализации.

Есть 2 формы выражения паразитизма:

- Эктоформа. Паразит обитает на телесных покровах хозяина.

Так делают комары и клещи: они используют телесные покровы хозяина.

- Эндоформа. Паразит живет внутри тела хозяина.

Особенности аменсализма и аллелопатии

Под аменсализмом понимают форму антибиотических отношений: один вид воздействует на другой путем подавления его жизнедеятельности.

При этом пользы в таком подавлении для воздействующего вида нет.

Аллелопатия — тоже вариант антибиотических взаимотношений между организмами: одни из них воздействуют на другие с помощью химических веществ, которые действуют специфически и выделяются во вне в процессе жизнедеятельности.

Обычно такими отношениями характеризуются отношения растительных организмов. Проявляется аллелопатия в виде выделения сока из листьев горькой полыни, который способствует замедлению жизнедеятельности других растений.

Ключевые моменты симбиоза

Симбиоз — взаимовыгодное сотрудничество: оба взаимодействующих организма получают от него пользу.

Яркое тому подтверждение — взаимоотношения, установленные между раком-отшельником и актинией.

Под симбиозом также понимают взаимодействие бактерий естественной микрофлоры кишечника с человеческим организмом.

Преимущество симбиоза заключается в том, что обе стороны получают пользу от взаимодействия, а негативные моменты — отсутствуют. Это способствует накоплению энергии и питательных веществ и более эффективному их расходованию.

Любой из перечисленных вариантов взаимоотношений — это способ приспособления к окружающей среде. Все они направлены на выживание групп организмов, которое рассматривается в динамике эволюционного развития.

Многообразие связей в биогеоценозе

Зная тип связи между видами, можно предположить, что произойдет с этими видами при нарушении исторически сложившихся взаимных отношений. При разрушении взаимополезных связей оба вида могут погибнуть или выпасть из данного биогеоценоза. Нарушение сложившихся взаимовредных связей на какое-то время улучшит их жизнедеятельность, а нарушение полезнонейтральных отношений будет назаметным для одного вида, но приведет к существенному ухудшению существования другого. Эти нарушения связей не останутся в биогеоценозе незамеченными и могут привести к потере устойчивости сообщества. Скорректировать такую негативную ситуацию сможет лишь тот биогеоценоз, в котором обитает множество видов, способных заменить или сходным образом дополнить нарушившиеся биоценотические взаимосвязи.

Разнообразие видов — важнейшее условие устойчивого существования биогеоценоза в пространстве и во времени.

Рассмотрим некоторые примеры биотических связей, распространенных в природных биогеоценозах.

Взаимополезные связи

Жизнь организмов в сообществах началась с момента появления первых живых существ на Земле. Этот факт в процессе эволюции обусловил многие качества видов. Как показывают исследования, большинство свойств, полезных для вида и его особей, выработались коэволюционным путем, то есть путем сопряженного взаимодействия между видами, совместно обитающими в общем биотопе.

Такие типы биотических связей в природе представлены большим разнообразием форм межвидовых отношений. Все они прямо и опосредованно влияют на численность популяций, состояние их особей и общее благополучие видов (то есть на возможность добывать пищу, активно размножаться и при возможности захватывать новые пространства).

Мутуалистические связи в природе: 1 — бабочка адмирал опыляет соцветие; 2 — бурундук распространяет семена сосны сибирской

Мутуализм и симбиоз — близкие по смыслу понятия, но не синонимы. Мутуализмом называют любую, в том числе случайную, взаимополезную связь видов, а симбиозом — очень тесное полезное сожительство определенных видов. Перенос пыльцы насекомыми и птицами, распространение плодов и семян животными — примеры мутуализма. Здесь нет четкой привязанности между какими-то конкретными видами.

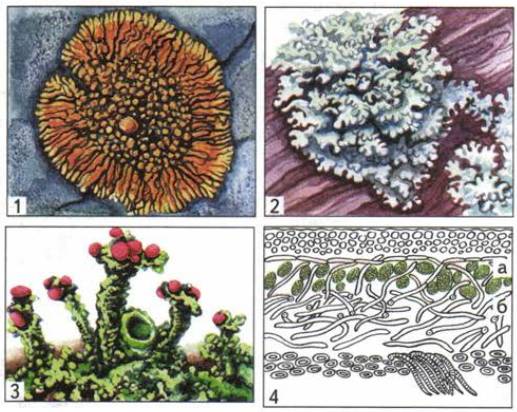

В симбиотических связях обычно участвуют виды, из которых один вид находится в такой зависимости от другого, что сам без него уже существовать не может. Известно, что в теле (слоевище) лишайника, представляющего собой симбиоз гриба и водоросли (или цианобактерий), фотосинтезирующий компонент (водоросль, цианобактерия) может существовать без гриба, но гриб без этого компонента существовать не может. При этом определенные виды грибов и водорослей создают тот или иной вид лишайника.

Симбиоз гриба и водоросли — лишайники: 1 — накипные; 2 — листоватые; 3 — кустистые; 4 — внутреннее строение лишайника: а — водоросли; б — гифы гриба

Полезновредные биотические связи

Много приспособлений сформировалось у видов, реализующих свои биотические отношения по типу полезновредных связей (+-), при которых изменение численности популяции первого вида (жертва) влечет за собой изменение численности популяции второго вида (эксплуататор), например отношения между растением и травоядным животным, жертвой и хищником, хозяином и паразитом. Все эти отношения обусловили огромное разнообразие встречных приспособлений у взаимодействующих видов, выражающихся в их анатомо-морфологическом строении. Физиологических свойствах, поведении, ритме жизни и даже плодовитости. Развитие колючек и ядовитости у растений также является примером встречной адаптации по отношению к фитотрофам. Выделение различных токсинов, антибиотиков растениями и грибами является способом защиты от вредителей (бактерий, животных) и других конкурирующих видов организмов.

Комменсализм — полезнонейтральные связи

Взаимовредные биотические связи

В биогеоценозах наряду с полезными для видов взаимосвязями представлено большое разнообразие связей, взаимно исключающих их совместное обитание. Такие связи наблюдаются между видами, имеющими сходные потребности в ресурсах биотопа. Контакты между такими видами взаимовредны, поскольку уменьшают их численность. Формами взаимовредных отношений являются конкуренция, антагонизм и агрессия. Конкуренция — это взаимоотношения между видами со сходными потребностями в средствах существования (пища, пространство, убежища). Например, леопард, лев, гепард (или грифы и гиена) являются конкурирующими видами в саванне Африки, однако жесткие агрессивные отношения между ними наблюдаются редко, так как они являются представителями различных экологических ниш.

Антагонизм — отношения, при которых присутствие одного вида исключает пребывание другого. Агрессия — отношения активного вытеснения одних видов другими.

Любые взаимовредные, отрицательные отношения между видами обусловили выработку ряда сопряженных адаптаций. На основе взаимовредных отношений в биогеоценозе формируется иерархия видов с выделением доминирующих и второстепенных форм. Например, гепард, даже голодный, оставляет свою добычу подошедшему льву. Все это оказывает существенное влияние на структуру биогеоценозов.

Длительное сосуществование видов в биогеоценозе способствует их специализации, развитию у них сопряженных встречных адаптаций для более эффективного освоения пищевых и пространственных ресурсов. Это имеет большое значение для выживания особей и популяций и эволюции видов в целом.

Совместное существование видов в биогеоценозе — важное условие эволюции живых организмов.

Читайте также: