Гатчина памятник старины живописный уголок егэ сочинение

Обновлено: 29.06.2024

Памятники истории и культуры очень важно беречь. Культурным памятником считается тот объект, что сохранился с давних времен и представляет собой ценность. Он хранит в себе историю, информацию о нашем прошлом, которую больше добыть неоткуда.

И чем старше этот объект по возрасту, тем он важнее и ценнее для нас. Вещи и здания становятся ценными с возрастом. Например, курительная трубка времен Ивана Грозного – это удивительный артефакт. Но такая же курительная трубка, что старше на полторы тысячи лет и принадлежавшая римскому патрицию – во сто крат ценнее.

Конечно, большой и масштабный объект представляет собой больше важности в культуре и истории, чем маленький предмет. Трубку можно назвать лишь памяткой культуры и истории. А вот сохранившийся старинный дом считается культурным и историческим памятником. И находится под охраной государства, чтобы его можно было показать потомкам. Передать им знания о прошлом.

Иногда статус культурного памятника получают и недавно созданные объекты, если они уникальны. Например, памятник Гагарину в Москве создан всего 40 лет назад. Но его охраняют как памятник старины. Я хочу рассказать о нем подробнее, как о примере.

Зачем нужен этот памятник? Он примечателен не только тем, что он – произведение искусства, что он – самая большая в мире скульптура из титана. Статуя напоминает нам о великом человеке Юрии Гагарине, об открытии людьми космоса, о подвиге создателей первого в мире космического корабля.

Вариант 1

В каждом городе есть дома, с которых этот город начинался. Старинные постройки вызывают разное отношение. Одни считают, что они портят вид современных городов. Другие, напротив, восхищаются древним зодчеством. А ведь связь поколений осуществляется не только посредством родства между людьми. Она осуществляется с помощью памятников культуры, созданных нашими предками, поэтому важно заботиться об их сохранении.

Памятники культуры, созданные нашими предками, помогают ощутить атмосферу того времени. Мы не перестаем восхищаться мастерством архитекторов. Они дарят нам эстетическое удовольствие, трогают за душу.

Сочинение: Что такое памятники культуры

Памятники культуры представляют особую ценность для истории страны, которой принадлежат. Часто они сохраняются с древних времен, дойдя до нашего времени в неизменном или уже отреставрированном виде. Эти сооружения являются символами искусства и частью истории государства, они воплощают в себе яркий талант создателей, демонстрируя нам всю тонкость красоты и величия. Также к памятникам культуры относят находки археологов, рисунки первобытных людей, древние иероглифы. Всё это имеет огромную историческую ценность.

В России немало памятников культуры, сохранившихся из прошлых веков. Самыми известными из них можно назвать Красную площадь и Кремль в Москве. Это здорово, что мы стремимся сохранить ценности культуры своей Родины, бережно храня памятники, изучая их историю. В этом проявляется духовность и единство народа.

Прекрасным примером памятника культуры, величественного и красивого, можно назвать Царь-колокол. Огромный колокол имеет высоту более шести метров. Отливали его по приказу императрицы Анны Иоанновны. Колокол оказался таким большим и тяжелым, что его не смогли поднять, поэтому он оставался в плавильной яме. При пожаре от монумента откололся кусок. Только спустя сто лет этот знаменитый памятник смогли поднять — сегодня он красуется в московском Кремле, вызывая восторг у каждого, кто увидит Царь-колокол.

Старинные храмы и соборы тоже являются памятниками культуры России. Прекрасный храм Покрова Божьей Матери, который в народе переименовали в Собор Василия Блаженного, своими шестью разноцветными куполами символизирует звезду Вифлеема. Вид этого святого памятника культуры завораживает и вызывает неподдельный трепет перед талантом зодчих, создавших его.

Сохранение памятников культуры — это задача всего народа. Мы должны изучать свою историю, ведь отношение к прошлому раскрывает будущее страны. И уважение к предкам, к величайшим их творениям искусства — это признак духовного расцвета народа.

Что такое памятник культуры? Предметы, представляющие историческую, культурную и художественную ценности, называются памятниками. Их ещё называют артефактами. Чаще всего такие вещи принадлежат государству, их могут представлять в музеях и других местах. Памятники культуры являются предметом гордости страны и людей. Они охраняются международными и национальными законами.

Для чего люди хранят памятники культуры? Очень трудно ответить на такой легкий вопрос. Учителя и взрослые нам говорят, что искусство, литература и история помогает обществу понимать смысл жизни, книги, картины и музыка делают нас богаче духовно. Роль памяти в развитие жизни и определении будущего трудно переоценить. Сохранность памятников позволяет людям знать и изучать, как появилась цивилизация, как её можно сохранить.

Посетив небольшой храм, который считается местной достопримечательностью, понимаешь, что именно здесь испытываешь настоящее волнение. Здесь посетители чувствуешь радость, что можно увидеть священное здание, которые люди смогли сохранить несколько веков. Маленький храм связывает тесно людей с прошлым и даёт надежду на будущее.

Пример 2

(513 слов) Многие люди недоумевают, зачем сохранять старые здания, картины и книги? Вокруг полно всего нового и современного, а мы трясемся возле каждой ветоши. Можно потратить деньги, вложенные в реставрацию, на создание чего-то более красивого и отвечающего духу времени. Однако эта точка зрения характеризует людей недалеких, ведь именно памятники старины имеют большую художественную ценность, потому что новых вещей можно сделать много, а старинные уцелели в единственном экземпляре, передающем бесценные знания о быте и нравах наших предков. Никто не поедет в Россию с другого конца света, чтобы посмотреть на Башни-близнецы, которые есть уже в каждой стране. Зато людей точно заинтересует дворец в Царицыно, который не имеет аналогов. Мои аргументы могли бы подтвердить примеры из классики.

Таким образом, памятники культуры важно сохранять, потому что каждый из них уникален и незаменим. Все они имеют не только моральную, историческую, но и экономическую ценность для государства. Теряя культурное наследие нашей страны, мы грабим ее и оставляем потомкам лишь доказательство собственной глупости, а не богатство опыта, знаний и достижений.

Гатчина — памятник старины, живописный уголок, дышащий красотой окружающей природы и архитектурой, создававшейся на протяжении нескольких веков.

Краткое описание Гатчины

Гатчина — спокойный городок в Ленинградской области, расположенный в верховьях реки Ижора на расстоянии сорока двух километров от Санкт-Петербурга. На площади в 28,7 км 2 проживают чуть больше 95 тысяч человек.

Самые ранние отметки о селе Хотчино, найденные в одной из писцовых книг Великого Новгорода, датируются 1499 годом. Долгое время гатчинские земли существовали как объект раздоров между Российской империей и Швецией, которой они принадлежали на протяжении XVII века, пока в Северной войне не отошли Российскому государству. В 1765 году Екатерина II подарила гатчинские земли своему приближённому — Григорию Орлову, и уже годом позже здесь началось возведение дворца и облагораживание пейзажного парка. После смерти первоначального хозяина территория перешла в руки Павлу I. При императоре появляются необычные парковые постройки. Вокруг имения возрастает количество населения, и уже в 1796 ему было присвоено звание города.

Гатчина известна роскошным дворцово-парковым ансамблем, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

После гибели Павла I город с дворцом перешли к его жене — Марии Фёдоровне. Затем он передавался по наследству русским царям — Николаю I, Александру II, Александру III. В 1850-х годах сюда из Петербурга были протянуты железные пути для поездов. В 1941–1943 году город был занят немцами, а усадьба пострадала от снарядов. В послевоенное время парковый комплекс был воссоздан, но не в полной мере.

Четыре раза город переименовывался:

- 1923 год — назван Троцком в честь государственного деятеля Льва Давидовича Троцкого;

- 1929 год — Красногвардейском;

- 1942 — назван немцами Линдеманштадтом (нем. Lindemannstadt);

- в январе 1944 года поселению вернули его истинное и действующее до сих пор название — Гатчина.

В XX веке населённый пункт начал развиваться, вырос за счёт построек жилых районов и промышленных компаний. С апреля 2015 года ему присвоен статус Города Воинской Славы России.

Как добраться

Добраться до Гатчины можно несколькими видами транспорта:

Достопримечательности Гатчины

В Гатчине есть увлекательные места, которые стоит посетить.

Музей представляет собой одну из главных достопримечательностей города, потому что включает в себя несколько архитектурных и природных памятников культуры.

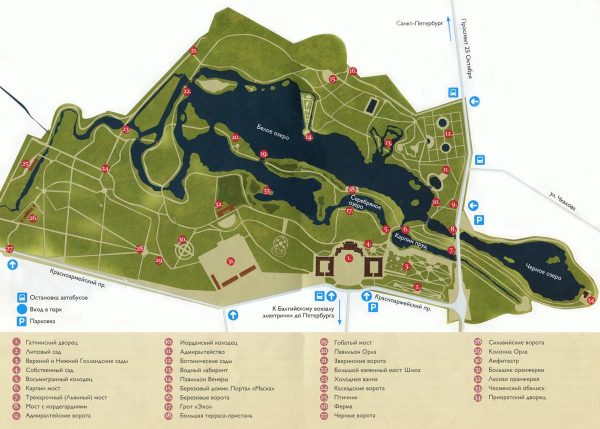

Уверенно ориентироваться на обширной территории заповедника поможет туристическая карта с отмеченными на ней достопримечательностями

Заповедник простирается на территории в 146 гектаров и делится на 4 занимательных парка, связанных между собой и составляющих единую композицию:

Дворцовый — старейший парк Гатчины Приоратский парк — излюбленное место отдыха гатчинцев и гостей города Парк Зверинец был открыт для обычных граждан в 1917 году Ворота в парк Сильвия украшены ликом лесного духа Сильвана

1765 год был ознаменован началом жизни парка, когда Екатерина II приобрела гатчинскую мызу и там велела построить дворец для генерала-фельдцейхмейстера графа Орлова. Архитектор итальянского происхождения Антонио Ринальди спроектировал:

- Большой Императорский дворец;

- Большой зверинец для охоты;

- Чесменский обелиск.

Все постройки отвечали последним требованиям ландшафтного искусства. Эта усадьба стала единственной в России, обладающей панорамным парком. Здесь появились искусственно созданные насыпи-острова, а из дворца был проведён подземный проход в парковую зону.

Фотогалерея: постройки, спроектированные Антонио Ринальди

Стены Императорского дворца облицованы очень прочным и долговечным пудостским камнем В начале XIX века охотничьи угодья превратились в домашний зоопарк, где любили проводить время царские дети Обелиск был установлен в честь победы русской эскадры под командованием старшего брата Григория Орлова — Алексея — над турецким флотом в битве при Чесменской бухте

Парк являл собой ухоженную загородную обитель для отдыха императоров. После Революции он служил усадьбой-музеем, но Великая Отечественная война внесла свои коррективы, причинив большой вред всему парку. Сожжены были некоторые павильоны, ценности украдены, деревья вырублены. Для восстановления понадобилось несколько десятилетий.

Фотогалерея: постройки, спроектированные архитектором Винченцо Бренна

Регулярные сады служили местом для неспешных прогулок и пышных празднеств Павильон Венеры примостился на острове Любви посреди Белого озера За пышным порталом скрывается скромный Берёзовый павильон, служивший местом отдыха после долгих прогулок на лоне природы

Большой Императорский дворец

Началом его строительства считается 1766 год. Архитектор Антонио Ринальди задумал его в стиле охотничьего замка. Последние работы над отделкой здания были завершены в 1772 году. Первоначальный владелец — генерал Орлов — в нём прожил недолгое время — до 1783 года. После его смерти здание и земли перешли во владение сына царицы — Павла Петровича. В последующем дворец считался любимой резиденцией российских императоров. Здесь часто бывали Николай I, Александр II и Александр III. Под их контролем дворцовое здание и ближайшие территории несколько раз достраивались и переделывались. Во время военных действий 1941–1942 года архитектурный памятник был разрушен наполовину, реставрация строений так и не была завершена.

Большой Императорский дворец является одним из неофициальных символов Гатчины

В наше время дворец напоминает средневековый замок, который размещается на возвышенности и состоит из трёх частей: вытянутого корпуса и двух пятигранных башен по бокам. Окружают здание Дворцовый парк и Серебряный бор. Композиция ансамбля завершается плацем перед Южным фасадом и стоящим на нём памятником Павлу I.

Памятник Павлу I расположился напротив Большого Императорского дворца

Во дворце стоит посетить Мраморную столовую, которая поражает своей огромной площадью. Потолок поддерживается шестнадцатью коринфскими колоннами из каррарского камня, а стены покрыты гипсовой лепниной с изображением древнегреческого бога урожая — Диониса.

В Мраморной столовой проводились парадные обеды

Представительская парадная спальня с роскошной отделкой стен, потолков и кроватью с балдахином располагалась на пути обязательного следования гостей, поэтому обязана была демонстрировать высокий статус хозяев. Здесь можно также увидеть коллекцию картин императрицы Марии Фёдоровны.

Представительская парадная спальня — одна из самых роскошных комнат дворца

Адрес: пр. Красноармейский, дом 1. Посетить музей-дворец можно в любой день кроме понедельника и первого вторника месяца. Время работы: с 10.00 до 18.00. Цены на билеты: взрослым — 300 рублей, студентам, школьникам, пенсионерам — 150 рублей.

Приоратский дворец

Дворец является единственным в России сооружением XIII века, возведённым по землебитной технологии. Стены из земли и глины уплотнялись и каждые 4 сантиметра заливались известью. Строение не имеет повторов, проявлен отказ от симметрии. Архитектор строения — Львов Н. А. Дворец выполнен в стиле монастыря Средних веков и использовался как место для сборов мальтийских рыцарей. В прошлом веке он был и госпиталем, и домом пионеров, и музеем, и туристической базой. Сейчас здесь проходят экскурсии, рассказывающие об ордене мальтийцев и технологии строения дворца. Замок находится на берегу Чёрного озера, его видно почти со всех точек Приоратского парка.

Приоратский дворец является единственным в России памятником архитектуры, построенным по глинобитной технологии

Адрес: улица Чкалова, 22А. Музей можно посетить с мая по сентябрь (летнее время) с 11.00 до 19.00 (касса работает до 18.00); с октября по апрель (зимнее время) с 10.00 до 18.00 (касса открыта до 17.00). Выходные дни: понедельник, вторник. Полная стоимость билета — 200 рублей, льготный (учащимся/пенсионерам) — 100 рублей, семейный (2 взрослых и 2 ребёнка) — 500 рублей.

Павильон Венеры

Здание павильона стоит в Дворцовом парке у Белого озера на краю искусственно созданного острова Любви. Его появлению предшествовало путешествие Павла I во Францию, где он видел что-то подобное в Шантильи. Вернувшись в Россию, он пожелал построить живописный уголок для отдыха у себя в резиденции. Павильон был возведён из дерева в 1792–1793 году. Состоит Храм Любви, как его называют в народе, из большого зала со срезанными углами и вестибюля.

Павильон Венеры словно вырастает из воды, напоминая нам о рождении Венеры — богини весны, любви и красоты

Внутри помещения располагаются 4 мраморных фонтана, которые отражаются в зеркальных стенах, украшенных панно с цветочным орнаментом. На полу сохранился наборный паркет, переложенный сюда из Императорского дворца, выполненный ещё по рисункам Ринальди в середине XVIII века.

В 1970-е годы интерьеры павильона Венеры реконструировали, используя проект архитектора А. А. Кедринского, а последнюю реставрацию провели в 2007–2010 году

За стенами этой скромной на вид постройки находится шикарный интерьер с золотой лепниной и зеркалами. Строение являлось шуточным подарком от Марии Фёдоровны своему мужу — императору Павлу. Гостей здесь угощали овощами и фруктами, выращенными в теплицах усадьбы.

Берёзовый домик — небольшой изящный павильон-сюрприз, который удивляет потрясающим контрастом между скромным внешним обликом и дворцовой нарядностью интерьеров

Адрес: Дворцовый парк, ближайший дом — улица Хохлова, 2А. Посетить павильон можно в любой день, кроме понедельника. Стоимость билетов для взрослых — 70 рублей, для учащихся — 30 рублей.

Парк Зверинец

Парк был организован в 1770 году. Тут находились несколько сотен видов животных для коллекции и звери для охотничьих забав. Здесь же посадили 30 тысяч лип и устроили искусственное проточное озеро. Зверинец и сегодня являет собой территорию, разрезанную прямыми аллеями и дорожками по диагонали. Здесь находятся 6 мостиков, объединяющих искусственные островки.

За 150 лет существования парка Зверинец в нём жили лани, олени, медведи, верблюды, кабаны, лошади, волки, лисицы, зайцы, фазаны, тетерева, глухари, куропатки

Покровский собор

Храм Покрова Богородицы был заложен в 1905 году и выстроен в русском стиле. Руководили процессом архитекторы Леонид Харламов и Александр Барышников. В возведении церкви участвовали все жители города. Она имеет три придела: во имя Покрова Пресвятой Богородицы, святого Александра Невского и Николая Чудотворца. Внутренняя отделка была оформлена гатчинскими художниками и мастеровыми. Здесь можно увидеть образы XIX века.

Покровский собор в Гатчине — это самый большой храм в Ленинградской области, освящённый в честь Богородицы

Дом-усадьба Щербова

Построено здание было в 1911 году в модернистском стиле и представляет собой музей в память о карикатуристе П. Е. Щербове. Художник при жизни сделал этот дом культурным центром города. Здесь гостили Ф. И. Шаляпин, А. И. Куприн, художники М. Нестеров и К. К. Первухин. Музей расскажет об истории Гатчины и о жизни и трудах Щербова.

Есть две причины заглянуть в усадьбу: смелая и необычная архитектура здания и интересная музейная экспозиция, посвящённая художнику-карикатуристу П. Е. Щербову

Адрес: ул. Чехова, 4. Находится здание в 400 метрах от Варшавского вокзала, пешком оттуда можно дойти за 10 минут. Музей открыт в любой день недели, кроме понедельника. Цена билета: взрослым — 100 рублей, пенсионерам и учащимся — 50 рублей.

Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла

Строительство Павловского собора было завершено в 1977 году. Николай I задумал его в память о своих родителях и брате. До наших дней храм не претерпел никаких значительных модификаций. Здание является центральным храмом Гатчины. Здесь хранятся две реликвии:

Кирха

Церковь является лютеранской обителью во имя Святого Николая, возведённой в 1828 году по проекту архитектора Д. И. Квадри. В Финляндии для неё был изготовлен орган. Кирха является оригинальным зданием прямоугольной формы с выраженными выступами для алтаря. Здесь можно послушать органные композиции, которые исполняются каждый вечер.

Мариенбург и гатчинские гейзеры

Мариенбург — посёлок, официально считающийся частью Гатчины. Состоит он из старинных деревянных домов XVIII века, в которых жили служащие императорского двора. Можно пройтись по небольшим старинным улочкам, впитавшим дух прошлых столетий. На окраине посёлка по Корпиковскому шоссе находятся 6 незамерзающих фонтанов, в народе названные гатчинскими гейзерами.

Гатчинские гейзеры не замерзают зимой

До места назначения можно доехать на автобусах № 3 и 7, а из Петербурга — № 18А. Если передвигаться на электричке, то нужно будет выйти на станции Мариенбург.

Видео: главные достопримечательности Гатчины

Что посмотреть в зависимости от времени года

Поздней весной, летом и ранней осенью можно увидеть всё великолепие Гатчинского парка: заблудиться среди островков, прокатиться на лодке по Белому озеру, зайти во все павильоны.

Поздней осенью и зимой можно приехать для посещения дворцов. Во время новогодних праздников на плацу Большого дворца проводится рождественская ярмарка. Тут же устанавливаются деревянные горки для детей и взрослых.

Рождественская ярмарка длится с 30 декабря по 8 января

Что посмотреть, если приехал с ребёнком

В Гатчину обязательно нужно взять с собой детей, ведь дорога из Петербурга занимает всего около часа, а в самом городке им будет чем заняться. В парке вы сможете вместе с ними прогуляться по аллеям, покормить птиц, покататься на лодке по водам Белого озера. Пока взрослые посещают экскурсии, дети весело и с пользой проведут время в детской комнате под присмотром профессионального педагога. Кроме того, в городе есть Театр юного зрителя. Цена билета на спектакль составляет 200–300 рублей. Накормить чадо также не составит труда — в Гатчине множество кафе.

За какое время можно осмотреться в городе

За один день посетить все достопримечательности Гатчины с экскурсиями будет почти невозможно. Прогуляйтесь по главным из них:

Если у вас есть в запасе несколько дней, то вы можете посетить старинные улицы Гатчины: Рощинскую, Радищева, Горького. Также сходите в храм Покрова Пресвятой Богородицы и Павловский собор, зайдите в дом-музей Щербова или отправляйтесь в Мариенбург.

Советы по пребыванию

По городу легче всего передвигаться на автобусе. Цена за проезд колеблется между 25 и 30 рублями. На остановках есть расписание маршрутов.

На территории парков нельзя ездить на велосипедах, купаться в прудах и озёрах. За несоблюдение чистоты накладывается штраф.

Где остановиться

Для туристов в городе есть много гостиниц. Часть из них располагается в центре:

Что привезти в подарок

Отзывы туристов

Гатчина являет собой не только исторически сохранившийся памятник архитектуры, но и несёт в себе живую атмосферу ушедших веков. Небольшие старые улицы, богатые храмы и ухоженные парки здесь останавливают время и позволяют отдохнуть душой и телом.

Гатчина — памятник старины, живописный уголок, дышащий красотой окружающей природы и архитектурой, создававшейся на протяжении нескольких веков.

Загадочный Синь камень много столетий лежит на берегу Плещеева озера близ древнего города Переславль-Залесского. Над землей большой валун поднимается в наиболее высокой точке на 0,6 метра, размеры по длинной оси около 3 метров, по короткой — около 2,6 метра. По результатам современных исследований весит он около 12 тонн. В обычном состоянии камень имеет серый цвет, но после намокания становится синим. Валун состоит из кварцевого биотитового сланца, чешуйки которого своеобразным об

История Синь Камня насчитывает несколько десятков веков. Когда более двух тысячелетий назад в окрестностях Плещеева озера появились поселения мерян (финно-угорских племен), валун уже был на этом месте. Необыкновенные свойства камня привлекли внимание язычников, и он стал алтарем святилища, объектом поклонения. Поселившиеся здесь в IX-XI веках славяне тоже поклонялись Синь камню.

Серебряный переулок - один из небольших арбатских переулков, расположенный в одноимённом районе в центре Москвы. Имея протяжённость около 180 метров, он начинается от улицы Арбат (продолжая Староконюшенный переулок) и следует в сторону Нового Арбата, заканчиваясь тупиком позади одного из домов-книжек. Серебряный переулок получил своё название по поселению мастеров Старого государева серебряного двора (Старого Московского денежного двора), которое существовало здесь в прошлом. Старый монетный д

Однако, это не единственное название переулка: в 18 веке было распространено название Мануков переулок (по фамилии домовладельца - Феодосия Манукова, деда прославленного полководца Александра Суворова), а позже его называли Никольским или Явленским переулком - по находившейся в нём церкви Николая Чудотворца Явленного на Арбате. Согласно преданиям, церковь Николы Явленного на Арбате была построена в 1593 году по указу царя Бориса Годунова. Она расположилась на углу Арбата и Серебряного переулка,

Паника - это половина болезни. Спокойствие - это половина здоровья. Терпение - это начало выздоровления.

Автор: Мария Сербина

Аргументы для сочинения 15.3 на тему: Благородство (ОГЭ по русскому языку)

Автор: Самый Зелёный · Published 28.01.2019

Примеры из жизни для сочинения 15.3 на тему: Благородство (ОГЭ по русскому языку)

Автор: Самый Зелёный · Published 19.02.2019

Аргументы для сочинения 15.3 на тему: совесть (ОГЭ по русскому языку)

Автор: Самый Зелёный · Published 13.01.2019

Добавить комментарий Отменить ответ

Последнее

Архивы

Литрекон © 2022. Все права защищены.

ol:nth-of-type(1) > li:nth-child(8)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTQnIHN0eWxlPSdtYXJnaW46IDhweCAwOyBjbGVhcjogYm90aDsnPgo8IS0tIFlhbmRleC5SVEIgUi1BLTMzMDYzNS0xNyAtLT4KPGRpdiBpZD0ieWFuZGV4X3J0Yl9SLUEtMzMwNjM1LTE3IiBzdHlsZT0iZGlzcGxheTogaW5saW5lLWJsb2NrOyI+PC9kaXY+CjxzY3JpcHQgdHlwZT0idGV4dC9qYXZhc2NyaXB0Ij4KICAgIChmdW5jdGlvbih3LCBkLCBuLCBzLCB0KSB7CiAgICAgICAgd1tuXSA9IHdbbl0gfHwgW107CiAgICAgICAgd1tuXS5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgICAgICAgICBZYS5Db250ZXh0LkFkdk1hbmFnZXIucmVuZGVyKHsKICAgICAgICAgICAgICAgIGJsb2NrSWQ6ICJSLUEtMzMwNjM1LTE3IiwKICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbmRlclRvOiAieWFuZGV4X3J0Yl9SLUEtMzMwNjM1LTE3IiwKICAgICAgICAgICAgICAgIGFzeW5jOiB0cnVlCiAgICAgICAgICAgIH0pOwogICAgICAgIH0pOwogICAgICAgIHQgPSBkLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsKICAgICAgICBzID0gZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKTsKICAgICAgICBzLnR5cGUgPSAidGV4dC9qYXZhc2NyaXB0IjsKICAgICAgICBzLnNyYyA9ICIvL2FuLnlhbmRleC5ydS9zeXN0ZW0vY29udGV4dC5qcyI7CiAgICAgICAgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAgICAgdC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCB0KTsKICAgIH0pKHRoaXMsIHRoaXMuZG9jdW1lbnQsICJ5YW5kZXhDb250ZXh0QXN5bmNDYWxsYmFja3MiKTsKPC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+Cg==' data-block='4'>

ol:nth-of-type(1) > li:nth-child(8)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTUnIHN0eWxlPSdtYXJnaW46IDhweCAwOyBjbGVhcjogYm90aDsnPgo8IS0tIFlhbmRleC5SVEIgUi1BLTMzMDYzNS0xOCAtLT4KPGRpdiBpZD0ieWFuZGV4X3J0Yl9SLUEtMzMwNjM1LTE4IiBzdHlsZT0iZGlzcGxheTogaW5saW5lLWJsb2NrOyI+PC9kaXY+CjxzY3JpcHQgdHlwZT0idGV4dC9qYXZhc2NyaXB0Ij4KICAgIChmdW5jdGlvbih3LCBkLCBuLCBzLCB0KSB7CiAgICAgICAgd1tuXSA9IHdbbl0gfHwgW107CiAgICAgICAgd1tuXS5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgICAgICAgICBZYS5Db250ZXh0LkFkdk1hbmFnZXIucmVuZGVyKHsKICAgICAgICAgICAgICAgIGJsb2NrSWQ6ICJSLUEtMzMwNjM1LTE4IiwKICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbmRlclRvOiAieWFuZGV4X3J0Yl9SLUEtMzMwNjM1LTE4IiwKICAgICAgICAgICAgICAgIGFzeW5jOiB0cnVlCiAgICAgICAgICAgIH0pOwogICAgICAgIH0pOwogICAgICAgIHQgPSBkLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsKICAgICAgICBzID0gZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKTsKICAgICAgICBzLnR5cGUgPSAidGV4dC9qYXZhc2NyaXB0IjsKICAgICAgICBzLnNyYyA9ICIvL2FuLnlhbmRleC5ydS9zeXN0ZW0vY29udGV4dC5qcyI7CiAgICAgICAgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAgICAgdC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCB0KTsKICAgIH0pKHRoaXMsIHRoaXMuZG9jdW1lbnQsICJ5YW5kZXhDb250ZXh0QXN5bmNDYWxsYmFja3MiKTsKPC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+Cg==' data-block='5'>

ul:first-of-type > li:nth-child(4)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTEwJyBzdHlsZT0nbWFyZ2luOiA4cHggMDsgY2xlYXI6IGJvdGg7Jz4KPCEtLSBZYW5kZXguUlRCIFItQS0zMzA2MzUtOSAtLT4KPGRpdiBpZD0ieWFuZGV4X3J0Yl9SLUEtMzMwNjM1LTkiIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OiBpbmxpbmUtYmxvY2s7Ij48L2Rpdj4KPHNjcmlwdCB0eXBlPSJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiPgogICAgKGZ1bmN0aW9uKHcsIGQsIG4sIHMsIHQpIHsKICAgICAgICB3W25dID0gd1tuXSB8fCBbXTsKICAgICAgICB3W25dLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICAgICAgICAgIFlhLkNvbnRleHQuQWR2TWFuYWdlci5yZW5kZXIoewogICAgICAgICAgICAgICAgYmxvY2tJZDogIlItQS0zMzA2MzUtOSIsCiAgICAgICAgICAgICAgICByZW5kZXJUbzogInlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS05IiwKICAgICAgICAgICAgICAgIGFzeW5jOiB0cnVlCiAgICAgICAgICAgIH0pOwogICAgICAgIH0pOwogICAgICAgIHQgPSBkLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsKICAgICAgICBzID0gZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKTsKICAgICAgICBzLnR5cGUgPSAidGV4dC9qYXZhc2NyaXB0IjsKICAgICAgICBzLnNyYyA9ICIvL2FuLnlhbmRleC5ydS9zeXN0ZW0vY29udGV4dC5qcyI7CiAgICAgICAgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAgICAgdC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCB0KTsKICAgIH0pKHRoaXMsIHRoaXMuZG9jdW1lbnQsICJ5YW5kZXhDb250ZXh0QXN5bmNDYWxsYmFja3MiKTsKPC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+Cg==' data-block='10'>

ul:first-of-type > li:nth-child(4)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTExJyBzdHlsZT0nbWFyZ2luOiA4cHggMDsgY2xlYXI6IGJvdGg7Jz4KPCEtLSBZYW5kZXguUlRCIFItQS0zMzA2MzUtMjQgLS0+CjxkaXYgaWQ9InlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0yNCIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6IGlubGluZS1ibG9jazsiPjwvZGl2Pgo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+CiAgICAoZnVuY3Rpb24odywgZCwgbiwgcywgdCkgewogICAgICAgIHdbbl0gPSB3W25dIHx8IFtdOwogICAgICAgIHdbbl0ucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgICAgICAgICAgWWEuQ29udGV4dC5BZHZNYW5hZ2VyLnJlbmRlcih7CiAgICAgICAgICAgICAgICBibG9ja0lkOiAiUi1BLTMzMDYzNS0yNCIsCiAgICAgICAgICAgICAgICByZW5kZXJUbzogInlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0yNCIsCiAgICAgICAgICAgICAgICBhc3luYzogdHJ1ZQogICAgICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB0ID0gZC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07CiAgICAgICAgcyA9IGQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iik7CiAgICAgICAgcy50eXBlID0gInRleHQvamF2YXNjcmlwdCI7CiAgICAgICAgcy5zcmMgPSAiLy9hbi55YW5kZXgucnUvc3lzdGVtL2NvbnRleHQuanMiOwogICAgICAgIHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgICAgIHQucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgdCk7CiAgICB9KSh0aGlzLCB0aGlzLmRvY3VtZW50LCAieWFuZGV4Q29udGV4dEFzeW5jQ2FsbGJhY2tzIik7Cjwvc2NyaXB0PjwvZGl2Pgo=' data-block='11'>

ol:nth-of-type(2) > li:nth-child(1)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTEzJyBzdHlsZT0nbWFyZ2luOiA4cHggMDsgY2xlYXI6IGJvdGg7Jz4KPCEtLSBZYW5kZXguUlRCIFItQS0zMzA2MzUtMTMgLS0+CjxkaXYgaWQ9InlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0xMyIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6IGlubGluZS1ibG9jazsiPjwvZGl2Pgo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+CiAgICAoZnVuY3Rpb24odywgZCwgbiwgcywgdCkgewogICAgICAgIHdbbl0gPSB3W25dIHx8IFtdOwogICAgICAgIHdbbl0ucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgICAgICAgICAgWWEuQ29udGV4dC5BZHZNYW5hZ2VyLnJlbmRlcih7CiAgICAgICAgICAgICAgICBibG9ja0lkOiAiUi1BLTMzMDYzNS0xMyIsCiAgICAgICAgICAgICAgICByZW5kZXJUbzogInlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0xMyIsCiAgICAgICAgICAgICAgICBhc3luYzogdHJ1ZQogICAgICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB0ID0gZC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07CiAgICAgICAgcyA9IGQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iik7CiAgICAgICAgcy50eXBlID0gInRleHQvamF2YXNjcmlwdCI7CiAgICAgICAgcy5zcmMgPSAiLy9hbi55YW5kZXgucnUvc3lzdGVtL2NvbnRleHQuanMiOwogICAgICAgIHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgICAgIHQucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgdCk7CiAgICB9KSh0aGlzLCB0aGlzLmRvY3VtZW50LCAieWFuZGV4Q29udGV4dEFzeW5jQ2FsbGJhY2tzIik7Cjwvc2NyaXB0PjwvZGl2Pgo=' data-block='13'>

ol:nth-of-type(2) > li:nth-child(1)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTE0JyBzdHlsZT0nbWFyZ2luOiA4cHggMDsgY2xlYXI6IGJvdGg7Jz4KPCEtLSBZYW5kZXguUlRCIFItQS0zMzA2MzUtMTQgLS0+CjxkaXYgaWQ9InlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0xNCIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6IGlubGluZS1ibG9jazsiPjwvZGl2Pgo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+CiAgICAoZnVuY3Rpb24odywgZCwgbiwgcywgdCkgewogICAgICAgIHdbbl0gPSB3W25dIHx8IFtdOwogICAgICAgIHdbbl0ucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgICAgICAgICAgWWEuQ29udGV4dC5BZHZNYW5hZ2VyLnJlbmRlcih7CiAgICAgICAgICAgICAgICBibG9ja0lkOiAiUi1BLTMzMDYzNS0xNCIsCiAgICAgICAgICAgICAgICByZW5kZXJUbzogInlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0xNCIsCiAgICAgICAgICAgICAgICBhc3luYzogdHJ1ZQogICAgICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB0ID0gZC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07CiAgICAgICAgcyA9IGQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iik7CiAgICAgICAgcy50eXBlID0gInRleHQvamF2YXNjcmlwdCI7CiAgICAgICAgcy5zcmMgPSAiLy9hbi55YW5kZXgucnUvc3lzdGVtL2NvbnRleHQuanMiOwogICAgICAgIHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgICAgIHQucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgdCk7CiAgICB9KSh0aGlzLCB0aGlzLmRvY3VtZW50LCAieWFuZGV4Q29udGV4dEFzeW5jQ2FsbGJhY2tzIik7Cjwvc2NyaXB0PjwvZGl2Pgo=' data-block='14'>

ol:nth-of-type(1) > li:nth-child(5)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTE1JyBzdHlsZT0nbWFyZ2luOiA4cHggMDsgY2xlYXI6IGJvdGg7Jz4KPCEtLSBZYW5kZXguUlRCIFItQS0zMzA2MzUtMTUgLS0+CjxkaXYgaWQ9InlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0xNSIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6IGlubGluZS1ibG9jazsiPjwvZGl2Pgo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+CiAgICAoZnVuY3Rpb24odywgZCwgbiwgcywgdCkgewogICAgICAgIHdbbl0gPSB3W25dIHx8IFtdOwogICAgICAgIHdbbl0ucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgICAgICAgICAgWWEuQ29udGV4dC5BZHZNYW5hZ2VyLnJlbmRlcih7CiAgICAgICAgICAgICAgICBibG9ja0lkOiAiUi1BLTMzMDYzNS0xNSIsCiAgICAgICAgICAgICAgICByZW5kZXJUbzogInlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0xNSIsCiAgICAgICAgICAgICAgICBhc3luYzogdHJ1ZQogICAgICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB0ID0gZC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07CiAgICAgICAgcyA9IGQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iik7CiAgICAgICAgcy50eXBlID0gInRleHQvamF2YXNjcmlwdCI7CiAgICAgICAgcy5zcmMgPSAiLy9hbi55YW5kZXgucnUvc3lzdGVtL2NvbnRleHQuanMiOwogICAgICAgIHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgICAgIHQucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgdCk7CiAgICB9KSh0aGlzLCB0aGlzLmRvY3VtZW50LCAieWFuZGV4Q29udGV4dEFzeW5jQ2FsbGJhY2tzIik7Cjwvc2NyaXB0PjwvZGl2Pgo=' data-block='15'>

ol:nth-of-type(1) > li:nth-child(5)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTE2JyBzdHlsZT0nbWFyZ2luOiA4cHggMDsgY2xlYXI6IGJvdGg7Jz4KPCEtLSBZYW5kZXguUlRCIFItQS0zMzA2MzUtMTYgLS0+CjxkaXYgaWQ9InlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0xNiIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6IGlubGluZS1ibG9jazsiPjwvZGl2Pgo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+CiAgICAoZnVuY3Rpb24odywgZCwgbiwgcywgdCkgewogICAgICAgIHdbbl0gPSB3W25dIHx8IFtdOwogICAgICAgIHdbbl0ucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgICAgICAgICAgWWEuQ29udGV4dC5BZHZNYW5hZ2VyLnJlbmRlcih7CiAgICAgICAgICAgICAgICBibG9ja0lkOiAiUi1BLTMzMDYzNS0xNiIsCiAgICAgICAgICAgICAgICByZW5kZXJUbzogInlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0xNiIsCiAgICAgICAgICAgICAgICBhc3luYzogdHJ1ZQogICAgICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB0ID0gZC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07CiAgICAgICAgcyA9IGQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iik7CiAgICAgICAgcy50eXBlID0gInRleHQvamF2YXNjcmlwdCI7CiAgICAgICAgcy5zcmMgPSAiLy9hbi55YW5kZXgucnUvc3lzdGVtL2NvbnRleHQuanMiOwogICAgICAgIHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgICAgIHQucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgdCk7CiAgICB9KSh0aGlzLCB0aGlzLmRvY3VtZW50LCAieWFuZGV4Q29udGV4dEFzeW5jQ2FsbGJhY2tzIik7Cjwvc2NyaXB0PjwvZGl2Pgo=' data-block='16'>

ol:nth-of-type(2) > li:nth-child(6)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTE3JyBzdHlsZT0nbWFyZ2luOiA4cHggMDsgY2xlYXI6IGJvdGg7Jz4KPCEtLSBZYW5kZXguUlRCIFItQS0zMzA2MzUtMjIgLS0+CjxkaXYgaWQ9InlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0yMiIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6IGlubGluZS1ibG9jazsiPjwvZGl2Pgo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+CiAgICAoZnVuY3Rpb24odywgZCwgbiwgcywgdCkgewogICAgICAgIHdbbl0gPSB3W25dIHx8IFtdOwogICAgICAgIHdbbl0ucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgICAgICAgICAgWWEuQ29udGV4dC5BZHZNYW5hZ2VyLnJlbmRlcih7CiAgICAgICAgICAgICAgICBibG9ja0lkOiAiUi1BLTMzMDYzNS0yMiIsCiAgICAgICAgICAgICAgICByZW5kZXJUbzogInlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0yMiIsCiAgICAgICAgICAgICAgICBhc3luYzogdHJ1ZQogICAgICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB0ID0gZC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07CiAgICAgICAgcyA9IGQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iik7CiAgICAgICAgcy50eXBlID0gInRleHQvamF2YXNjcmlwdCI7CiAgICAgICAgcy5zcmMgPSAiLy9hbi55YW5kZXgucnUvc3lzdGVtL2NvbnRleHQuanMiOwogICAgICAgIHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgICAgIHQucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgdCk7CiAgICB9KSh0aGlzLCB0aGlzLmRvY3VtZW50LCAieWFuZGV4Q29udGV4dEFzeW5jQ2FsbGJhY2tzIik7Cjwvc2NyaXB0PjwvZGl2Pgo=' data-block='17'>

ol:nth-of-type(2) > li:nth-child(6)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTE4JyBzdHlsZT0nbWFyZ2luOiA4cHggMDsgY2xlYXI6IGJvdGg7Jz4KPCEtLSBZYW5kZXguUlRCIFItQS0zMzA2MzUtMjEgLS0+CjxkaXYgaWQ9InlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0yMSIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6IGlubGluZS1ibG9jazsiPjwvZGl2Pgo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+CiAgICAoZnVuY3Rpb24odywgZCwgbiwgcywgdCkgewogICAgICAgIHdbbl0gPSB3W25dIHx8IFtdOwogICAgICAgIHdbbl0ucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgICAgICAgICAgWWEuQ29udGV4dC5BZHZNYW5hZ2VyLnJlbmRlcih7CiAgICAgICAgICAgICAgICBibG9ja0lkOiAiUi1BLTMzMDYzNS0yMSIsCiAgICAgICAgICAgICAgICByZW5kZXJUbzogInlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0yMSIsCiAgICAgICAgICAgICAgICBhc3luYzogdHJ1ZQogICAgICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB0ID0gZC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07CiAgICAgICAgcyA9IGQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iik7CiAgICAgICAgcy50eXBlID0gInRleHQvamF2YXNjcmlwdCI7CiAgICAgICAgcy5zcmMgPSAiLy9hbi55YW5kZXgucnUvc3lzdGVtL2NvbnRleHQuanMiOwogICAgICAgIHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgICAgIHQucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgdCk7CiAgICB9KSh0aGlzLCB0aGlzLmRvY3VtZW50LCAieWFuZGV4Q29udGV4dEFzeW5jQ2FsbGJhY2tzIik7Cjwvc2NyaXB0PjwvZGl2Pgo=' data-block='18'>

Задание 16 № 1011

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) Художники и скульпторы изображали героев мифов и преданий в заученных положениях.

2) В середине 50-х годов XX века появилась необходимость выращивать не только жемчужины в моллюсках но и самих моллюсков.

3) Ни одно из живых существ наземного мира не может сравниться ни по красоте ни по яркости с коралловыми полипами.

4) Поэзия окружающей природы и жизни привлекала молодого писателя гораздо сильнее поэзии памятников старины и древних руин.

5) Вдруг полился ручьями крупный дождь и один за другим раскатились удары грома.

Пояснение (см. также Правило ниже).

Приведём правильное написание.

1)Художники и скульпторы изображали героев мифов и преданий в заученных положениях.

2)В середине 50-х годов XX века появилась необходимость выращивать не только жемчужины в моллюсках, но и самих моллюсков.

3)Ни одно из живых существ наземного мира не может сравниться ни по красоте, ни по яркости с коралловыми полипами.

4)Поэзия окружающей природы и жизни привлекала молодого писателя гораздо сильнее поэзии памятников старины и древних руин.

5) Вдруг полился ручьями крупный дождь и один за другим раскатились удары грома.

Одна запятая необходима:

во втором предложении. Двойной сочинительный соединительный союз НЕ ТОЛЬКО, НО И соединяет однородные члены предложения. Запятая ставится всегда.

в 3 предложении. Двойной НИ НИ соединяет однородные члены предложения. Запятая ставится всегда.

Внимание: 5-е предложение хоть и является ССП, но в нём есть общий второстепенный член, стоящий в самом начале предложения. Именно поэтому запятая не ставится.

Правило: Задание 16. Знаки препинания в ССП и в предложении с однородными членами

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОСОЧИНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ И В ПРЕДЛОЖЕНИИ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ

В этом задании проверяются знания двух пунктограмм:

1. Запятые в простом предложении с однородными членами.

2. Запятые в сложносочинённом предложении, части которого соединяют сочинительные союзы, в частности, союз И.

Цель: найти ДВА предложения, в которых нужно поставить ПО ОДНОЙ запятой в каждом. Не две, не три (а такое бывает!) запятых, а одну. При этом нужно указывать номера тех предложений, где была ПОСТАВЛЕНА пропущенная запятая, так как бывают такие случаи, что в предложении уже есть запятая, например, при деепричастном обороте. Её мы не считаем.

Не следует искать запятые при различных оборотах, вводных словах и в СПП: по спецификации в данном задании проверяются лишь три указанные пунктограммы. Если в предложении будут необходимы запятые на другие правила, они уже будут расставлены

Верным будет ответ из двух цифр, от 1 до 5, в любой последовательности, без запятых и пробелов, например: 15, 12, 34.

ОЧ — однородные члены.

ССП — сложносочинённое предложение.

Алгоритм выполнения задания должен быть таким:

1. Определяем количество основ.

2. Если предложение простое, то находим в нём ВСЕ ряды однородных членов и обращаемся к правилу.

3. Если основ две, то это сложное предложение, и каждая часть рассматривается отдельно (см. пункт 2).

Не забываем, что однородные подлежащие и сказуемые создают НЕ сложное, а простое осложнённое предложение.

15.1 ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНАХ

Однородные члены предложения — это такие члены, которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же члену предложения. Однородные члены предложения (как главные, так второстепенные) всегда соединёны сочинительной связью, с союзом или без него.

В данном предложении есть один ряд ОЧ, это два однородных определения.

В одном предложении может быть несколько рядов однородных членов. Так, в предложении Вскоре ударил тяжёлый ливень и покрыл шумом дождевых потоков и порывы ветра, и стоны соснового бора рядов два: два сказуемых, ударил и покрыл; два дополнения, порывы и стоны.

Обратите внимание : в каждом ряду ОЧ действуют свои пунктуационные правила.

Рассмотрим различные схемы предложений с ОЧ и сформулируем правила постановки запятых.

15.1.1. Ряд однородных членов, соединённых ТОЛЬКО интонацией, без союзов.

Общая схема: О , О , О .

Правило: если два или несколько ОЧ соединенных только интонацией, между ними запятая ставится.

Пример: На натюрморте изображены жёлтые, зелёные, красные яблоки.

15.1.2 Два однородных члена соединены союзом И, ДА (в значении И), ЛИБО, ИЛИ

Общая схема: О и/да/либо/или О .

Правило: если два ОЧ соединены одиночным союзом И/ДА, между ними запятая не ставится.

Пример 1: На натюрморте изображены жёлтые и красные яблоки.

Пример 2: Везде её встречали весело и дружелюбно .

Пример 3: Только ты да я останемся жить в этом доме.

Пример 4: Я приготовлю рис с овощами либо плов .

15.1.3 Последний ОЧ присоединён союзом И.

Общая схема: О , О и О .

Правило: Если последний однородный член присоединяется союзом и, то запятая перед ним не ставится.

Пример: На натюрморте изображены жёлтые, зелёные и красные яблоки.

15.1.4. Однородных членов больше двух и союз И повторяется хотя бы дважды

Правило: При различных комбинациях союзного (пункт 15.1.2) и бессоюзного (пункт 15.1.1) сочетания однородных членов предложения соблюдается правило: если однородных членов больше двух и союз И повторяется хотя бы дважды, то запятая ставится между всеми однородными членами

Общая схема: О , и О , и О .

Общая схема: и О , и О , и О .

Пример 1 : На натюрморте изображены жёлтые, и зелёные, и красные яблоки.

Пример 2: На натюрморте изображены и жёлтые, и зелёные, и красные яблоки.

Более сложные примеры:

Пример 3: От дома, от деревьев, и от голубятни, и от галереи — от всего побежали далеко длинные тени.

Два союза и, четыре ОЧ. Запятая между ОЧ.

Пример 4: Было грустно и в весеннем воздухе , и на темневшем небе , и в вагоне . Три союза и, три ОЧ. Запятая между ОЧ.

Пример 5: Дома, и деревья, и тротуары были укрыты снегом. Два союза и, три ОЧ. Запятая между ОЧ.

Обратите внимание, после последнего ОЧ нет запятой , ибо это не между ОЧ, а после него.

Именно эта схема часто воспринимается за ошибочную и несуществующую, учтите это при выполнении задания.

Обратите внимание : данное правило работает лишь при условии, что союз И повторяется в одном ряду ОЧ, а не во всём предложении.

Пример 1: По вечерам за столом собирались дети и взрослые и читали вслух. Сколько рядов? Два: дети и взрослые; собирались и читали. Союз и не повторяется в каждом ряду, он употреблён по одному разу. Поэтому запятые НЕ ставятся по правилу 15.1.2.

Пример 2: Вечером Вадим ушёл в свою комнату и сел перечитывать письмо и писать ответ. Два ряда: ушёл и сел; сел (зачем? с какой целью?) перечитывать и писать.

15.1.5 Однородные члены соединены союзом А, НО, ДА(=но)

Схема: О , а/но/да О

Правило: При наличии союза А, НО, ДА(=но) запятые ставятся.

Пример 1: Ученик пишет быстро , но неаккуратно .

Пример 2: Малыш уже не хныкал , а плакал навзрыд.

Пример 3: Мал золотник, да дорог .

15.1.6 При однородных членах повторяются союзы НИ, НИ; НЕ ТО, НЕ ТО; ТО, ТО; ЛИБО, ЛИБО; ИЛИ, ИЛИ

Схема: О , или О , или О

Правило: при двукратном повторении других союзов (кроме И) ни, ни; не то, не то; то, то; либо, либо; или, или запятая ставится всегда:

Пример 1: А старик расхаживал по комнате и то вполголоса напевал псалмы, то внушительно поучал дочь.

Обратите внимание, что в предложении имеются также однородные обстоятельства и дополнения, но мы их не выделяем для более чёткой картины.

15.1.7. При однородных членах имеются двойные союзы.

Правило: При двойных союзах запятая ставится перед второй его частью. Это союзы как. так и; не только. но и; не столько. сколько; насколько. настолько; хотя и. но; если не. то; не то что. но; не то чтобы. а; не только не, а, скорее. чем и другие.

Примеры: Я имею поручение как от судьи , так равно и от всех наших знакомых .

Грин был не только великолепным пейзажистом и мастером сюжета, но был еще и очень тонким психологом .

Мама не то что сердилась , но все-таки была недовольна .

Туманы в Лондоне бывают если не каждый день , то через день непременно.

Он был не столько расстроен , сколько удивлен сложившейся ситуацией.

15.1.8. Часто однородные члены соединяются попарно

Общая схема: Схема: О и О , О и О

Правило: При попарном объединении второстепенных членов предложения запятая ставится между парами (союз И действует локально, только внутри групп):

Пример1: Аллеи, засаженные сиренями и липами , вязами и тополями , вели к деревянной эстраде.

Пример 2: Песни были разные: про радость и горе , день прошедший и день грядущий .

Пример 3: Книги по географии и туристские справочники , друзья и случайные знакомые твердили нам, что Ропотамо – один из самых красивых и диких уголков Болгарии.

15.1.9.Не являются однородными, поэтому не выделяются запятыми:

Ряд повторов, имеющих усилительный оттенок — это не однородные члены.

А снег шёл и шёл.

Простые осложнённые сказуемые также не являются однородными

Сказал так сказал, пойду проверю.

Фразеологизмы с повторяющимися союзами не являются однородными членами

Ни то ни сё, ни рыба ни мясо; ни свет ни заря; ни день ни ночь

Если в предложении есть неоднородные определения , которые стоят перед поясняемым словом и характеризуют один предмет с разных сторон, между ними нельзя вставить союз и.

Из глубины цветка неожиданно поднялся сонный золотистый шмель.

15.2. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОСОЧИНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Сложносочиненными называются сложные предложения, в которых простые предложения равноправны по смыслу и связаны сочинительными союзами. Части сложносочиненного предложения не зависят друг от друга и составляют одно смысловое целое.

Пример: Три раза зимовал он в Мирном, и каждый раз возвращение домой казалось ему пределом человеческого счастья.

В зависимости от вида сочинительного союза, который связывает части предложения, все сложносочиненные предложения (ССП) делятся на три основных разряда:

1) ССП с соединительными союзами (и; да в значении и; ни . ни; тоже; также; не только . но и; как . так и);

2) ССП с разделительными союзами (то . то; не то . не то; или; либо; то ли . то ли);

3) ССП с противительными союзами (а, но, да в значении но, однако, зато, но зато, только, же).

15.2.1 Основное правило постановки запятой в ССП.

Запятая между частями сложного предложения ставится по основному правилу, то есть ВСЕГДА, за исключением особых условиях , которые ограничивают действие этого правила. Об этих условиях сказано во второй части правила. В любом случае, чтобы определить, является ли предложение сложным, необходимо найти его грамматические основы. Что нужно учитывать при этом:

а) Далеко не всегда каждое простое предложение может иметь и подлежащее, и сказуемое. Так, частотны предложения с одной безличной частью , со сказуемым в неопределённо-личном предложении . Например: Много труда предстоит ему, и он это знал .

Схема: [ предстоит ], и [ он знал ].

В дверь позвонили, и никто не сдвинулся с места.

Схема: [ позвонили ], и [ никто не сдвинулся ].

б) Подлежащее может быть выражено местоимениями, как личными, так и других разрядов: Я вдруг услышал до боли знакомый голос, и это вернуло меня к жизни.

Схема: [Я услышал ], и [это вернуло ]. Не теряйте местоимения в роли подлежащего, если оно дублирует подлежащее из первой части! Это два предложения, у каждого своя основа, например: Художник был хорошо знаком со всеми гостями, и он немного удивился , увидев незнакомое ему лицо.

Схема: [Художник был знаком], и [он удивился ]. Сравним с аналогичной конструкцией в простом предложении: Художник был хорошо знаком со всеми гостями и немного удивился , увидев незнакомое ему лицо. [ О Сказ и О Сказ].

в) Поскольку сложное предложение состоит из двух простых, то вполне вероятно, что каждое из них может иметь однородные члены в своём составе. Запятые ставятся и по правилу однородных членов, и по правилу сложносочинённого предложения. Например: Листья багряные, золотые падали тихо на землю, и ветер кружил их в воздухе и подбрасывал . Схема предложения : [Листья падали], и [ветер О Сказ и О Сказ ].

15.2.2 Особые условия постановки знаков в сложносочинённом предложении

В школьном курсе русского языка единственным условием, при котором между частями сложного предложения не ставится запятая, есть наличие общего второстепенного члена .

Самое сложное для учащихся —это понять, есть ли общий второстепенный член предложения , который даст право не ставить запятую между частями, или его нет. Общий— значит, относящийся одновременно и к первой части, и ко второй. Если общий член есть —запятая между частями ССП не ставится . Если он есть, то во второй части не может быть аналогичного второстепенного члена , он только один, стоит в самом начале предложения. Рассмотрим простые случаи:

Пример 1: Через год дочка пошла в школу и мама смогла выйти на работу.

Перестановка общего члена в конец предложения меняет смысл: Дочка пошла в школу, и мама смогла выйти на работу через год . И теперь этот второстепенный член уже не общий, а относится лишь ко второму простому предложению. Поэтому для нас так важно во-первых, место общего члена, только начало предложения, а во вторых, общий смысл предложения.

Пример 2: К вечеру ветер утих и начало подмораживать . Что произошло к вечеру? Ветер утих. Начало подмораживать.

Теперь более сложный пример 1: На окраине города снег уже начал подтаивать, и здесь уже была вполне весенняя картина. В предложении два обстоятельства, у каждого простого— своё. Именно поэтому запятая поставлена. Общего второстепенного члена нет. Таким образом, наличие второго второстепенного члена такого же типа (места, времени, цели) во втором предложении даёт право поставить запятую.

Необходимо отметить, что бывают и другие случаи, при которых запятая не ставится между частями сложносочинённого предложения. К ним относится наличие общего вводного слова, общей придаточной части, а также двух предложений неопределённо-личных, безличных одинаковых по структуре, восклицательных. Но эти случаи не включались в задания ЕГЭ, и в пособиях они не представлены и в школьном курсе не изучаются.

Читайте также: