Жкб у пожилых реферат

Обновлено: 28.06.2024

Желчнокаменной болезнью (ЖКБ) страдает около 10% населения, при этом в последние годы она приобрела устойчивую тенденцию к росту. В структуре факторов риска желчного камнеобразования имеются возрастные и гендерные особенности. У женщин это множественные беременности и роды — относительный риск (ОР) составляет 4,62, индекс массы тела более 26 — ОР 4,57, несоблюдение принципов раци- онального питания — ОР 3,94. У мужчин важное значение имеет гиподинамия — ОР 4,25, увеличение коэффициента атерогенности — ОР 3,87 и отягощенная по ЖКБ наследственность — ОР 2,05. Клиническими проявлениями ЖКБ у лиц молодого возраста являются приступы желчной колики, нередко носящие затяжной характер с проявлениями желтухи. Для людей пожилого и старческого возраста более характерно латентное течение ЖКБ, проявляющееся тупыми болями. Такое течение приобретает ЖКБ в каменную стадию, завершающуюся, как правило, холецистэктомией. Успешная профилактика возможна лишь в раннюю (докаменную) стадию ЖКБ. В диагностике ранней стадии ЖКБ использутся УЗИ (выявление билиарного сладжа) и исследование физико-химических свойств пузырной и печеночной желчи. В обзоре приведены современные данные о возможности консервативного лечения и профилактики ЖКБ.

Ключевые слова

Об авторах

кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом сестринского дела,

кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом сестринского дела,

Список литературы

1. Мехтиев С.Н. и др. Билиарный сладж: нерешенные вопросы. Лечащий врач. 2010; 8: 3-7.

2. Быстровская Е.В., Ильченко А.А. Отдаленные результаты холецистэктомии. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2008; 5: 23-27.

4. Вахрушев Я.М., Хохлачева Н.А. Опыт консервативного лечения пациентов с желчнокаменной болезнью. Ижевск, 2011; 143 с.

5. Вахрушев Я.М., Горбунов А.Ю. Заболеваемость холелитиазом в Удмуртской Республике. Ижевск, 2013; 132 с.

6. Вахрушев Я.М., Хохлачева Н.А., Горбунов А.Ю. Желчнокаменная болезнь (эпидемиология, ранняя диагностика, диспансеризация). Ижевск, 2014; 132 с.

7. Григорьев П.Я., Солуянова И.П., Яковенко А.В. Желчнокаменная болезнь и последствия холецистэктомии: диагностика, лечение, профилактика. Лечащий врач. 2002; 6: 26-32.

8. Григорьева И.Н. Основные факторы риска желчнокаменной болезни. РЖГГК. 2007; 6: 17-21.

9. Григорьева И.Н., Романова Т.И. Основные факторы риска и качество жизни у больных желчнокаменной болезнью. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2011; 4: 21-25.

10. Гурьев Д.А., Волевач Л.В. Выявление различных форм билиарного сладжа в желчном пузыре у беременных. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2008; XYIII (5) прил. № 32 (материалы четырнадцатой Российской Гастроэнтерологической Недели, 6-8 октября, 2008 г.): 114.

11. Дорофеенков М.Е., Сухарева Г.В. Распространенность, факторы риска и значение клинических проявлений желчнокаменной болезни среди населения г. Москвы. Экспериментальная и клиничея гастроэнтерология. 2006; 4: 37-42.

13. Иванченкова Р.А., Атькова Е.Р. Желчнокаменная болезнь и холестероз желчного пузыря: разные заболевания или различные проявления единого процесса? Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2011; 4: 92-97.

15. Ильченко А.А. Достижения, спорные и нерешенные вопросы билиарной патологии. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2008; 5: 4-10.

16. Ильченко А.А. Болезни желчного пузыря и желчных путей. Руководство для врачей. Москва: МИА, 2011; 880 с.

17. Лазебник Л.Б. Заболевания органов пищеварения у пожилых. М: Анахарсис. 2003; 185 с.

18. Лазебник Л.Б., Ильченко А.А. Насколько реальна и эффективна первичная профилактика холелитиаза? Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2011; 4: 3-6.

19. Лейшнер У. Практическое руководство по заболеваниям желчных путей. М.: изд-ий Дом ГЕОТАР-МЕД. 2001; 325 с.

20. Маев И.В., Дичева Д.Т., Бурагина Т.А. Частота выявления билиарного сладжа при язвенной болезни. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2004; 6: 23.

22. Мироджова С.Г. Влияние беременности на химический состав желчи и функциональное состояние желчного пузыря. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2001; ХI(5) прил. № 15 (материалы Седьмой Российской

23. Гастроэнтерологической Недели, 29 октября-2 ноября 2001 г., Москва): 94.

24. Никитин Ю.П., Григорьева И.Н. Женские половые гормоны и некоторые другие факторы в патогенезе желчно-каменной болезни. Терапевтический архив. 2005; 2: 89-92.

26. Петухов В.А. Желчнокаменная болезнь и синдром нарушенного пищеварения. М.: Веди, 2003; 125 с.

27. Селезнева Э.Я. Особенности клинического течения сочетания желчнокаменной и язвенной болезни у больных в пожилом и старческом возрасте. Клиническая геронтология. 2006; 1: 66–68.

28. Селезнева Э.Я., Ильченко А.А. Клинические и патогенетические особенности желчнокаменной болезни, сочетающейся с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2011; 4: 31-36.

29. Скворцова Т.Э., Ситкин С.И., Радченко В.Г., Селиверстов П.В., Ткаченко Е.И. Желчнокаменная болезнь: современные подходы к диагностике, лечению и профилактике (пособие для врачей). Москва, 2013; 35 с.

31. Хохлачева Н.А., Сучкова Е.В., Вахрушев Я.М. Пути повышения эффективности диспансеризации больных ранней стадией желчнокаменной болезни. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2013; 4: 15-20.

32. Хохлачева Н.А., Сергеева Н.Н., Вахрушев Я.М. Возрастные и гендерные особенности развития желчнокаменной болезни. Архив внутренней медицины. 2016; 1(27): 34-39.

33. Acalovshi M. Cholesterol gallstones: from epidemiology to preventive. Postgrad. Med. J. 2007; 77: 221-229.

34. Buchner A.M. Factors influencing the prevalens of gallstones in liver disease: the beneficial and harmful influences of alcohol. Am. J. Gastroenterol. 2002; 97 (4): 905-909.

35. Safioleas M.C. et al. Congenital duplication of the gallbladder. Am. Surg. 2006; 72 (3): 217-220.

36. van Eijck F.C. et al. Hartmann’s gallbladder pouch revisited 60 years later. Surg. Endosc. 2007; 21 (7): 1122-1125.

38. Marshall H.U., Einarsson C. Gallstone disase. J. Int. Med. 2007; 261: 529-542.

39. Melgoza F., Narula N., Wu M.L. Docetaxel-induced mitotic arrest in epithelium of gallbladder: a hitherto unreported occurrence. Int. J. Surg. Pathol. 2008; 16 (2): 186-188.

40. Akatsu T. et al. Primary undifferentiated spindle-cell carcinoma of the gallbladder presenting as a liver tumor. J. Gastroenterol. 2005; 40 (10): 993-998.

Что такое желчнокаменная болезнь (калькулёзный холецистит)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Мелентьев А. А., хирурга со стажем в 15 лет.

Над статьей доктора Мелентьев А. А. работали литературный редактор Маргарита Тихонова , научный редактор Сергей Федосов

Определение болезни. Причины заболевания

Желчнокаменная болезнь (калькулёзный холецистит) — заболевание, характеризующееся наличием конкрементов (камней) в желчном пузыре или его протоках.

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) является наиболее распространённым заболеванием в хирургической гастроэнтерологии, занимая первое место среди хирургических заболеваний. Согласно исследованиям в Европе и США ЖКБ диагностируют у 10-15% взрослого населения. Каждый год в мире выполняется более 500 тысяч холецистэктомий (операций по удалению желчного пузыря).

Чаще всего болезнь поражает людей в возрасте 40-50 лет, однако она может проявиться и в совсем юном и в пожилом возрасте.

Желчнокаменная болезнь является полиэтиологическим заболеванием и назвать одну причину её возникновения не представляется возможным.

Камни в просвете желчного пузыря образуются под влиянием комплекса факторов. Разнообразные расстройства обмена веществ способствуют кристаллизации холестерина, что в дальнейшем приводит к формированию камней в желчном пузыре.

Возникновение ЖКБ напрямую зависит от следующих факторов:

- половая принадлежность — по статистическим данным у женщин ЖКБ диагностируется в три раза чаще, чем у мужчин;

- возраст — чем старше человек, тем выше риск возникновения данного заболевания (зачастую оно обнаруживается у людей после 60 лет);

- наследственность и генетические факторы;

- нерациональное питание — чрезмерное употребление сладкой, слишком острой, копчёной и жирной пищи;

- нарушения липидного (жирового) обмена;

- частые переедания; ;

- беременность или предшествующие многократные роды;

- длительный отказ от еды;

- курение, алкоголь;

- сидячий образ жизни; ;

- приём некоторых лекарственных препаратов;

- инфицирование двенадцатиперстной кишки или желчевыводящих протоков различными патологическими бактериями или микроорганизмами;

- цирроз печени.

Образовавшиеся камни различаются по составу. Они бывают:

- пигментными;

- холестериновыми;

- известковыми;

- смешанными (состоят из различных химических элементов).

Для желчнокаменной болезни характерно свое "лицо". В данном случае работает правило пяти F — наиболее патогномоничных признаков:

- Female (женщина);

- Fat (ожирение);

- Forty (старше 40 лет);

- Fair (блондинка);

- Fertile (рожавшая).

У пациентов, страдающих ожирением, повышена концентрация холестерина в крови, что является предрасполагающим фактором формирования конкрементов. Рожавшие женщины старше 40 лет в большей мере подвержены возникновению ЖКБ, что связано с гормональной перестройкой всего организма.

Неправильное питание, избыточное поступление в организм холестерина, жиров также влияет на риск возникновения желчнокаменной болезни. Однако даже самые строгие вегетарианцы не застрахованы от неё.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением - это опасно для вашего здоровья!

Симптомы желчнокаменной болезни

Проявления желчнокаменной болезни достаточно явные. Чаще всего пациентов беспокоит тупая ноющая боль или тяжесть в правом подреберье, которая возникает при погрешностях в диете. Также может беспокоить тошнота, чувство горечи во рту и другие диспептические расстройства.

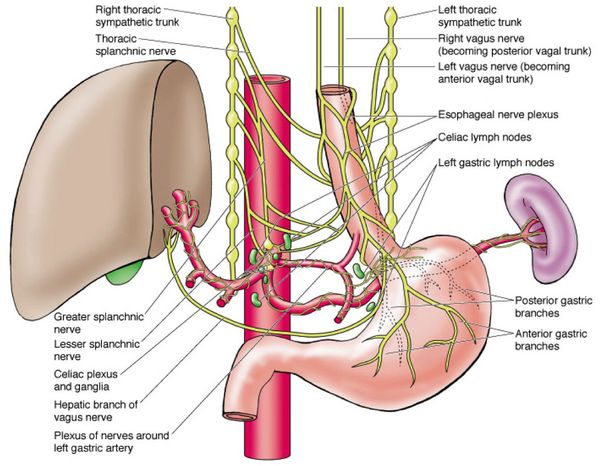

Нередко желчнокаменная болезнь одновременно протекает с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, дивертикулёзом (выпячиванием стенок) ободочной кишки, что обусловлено общей иннервацией и одинаковыми предрасполагающими факторами. В этом случае клиническая картина может быть не совсем ясной.

Часто желчнокаменная болезнь протекает бессимптомно, и камни в просвете желчного пузыря находят при рутинном выполнении УЗИ брюшной полости.

В определённом числе случаев болезнь манифестирует (проявляется) острым воспалением или сразу развитием осложнений (холедохолитиаза, холангита, механической желтухи).

При развитии острого холецистита на фоне желчнокаменной болезни пациента чаще всего беспокоит острая боль в правом подреберье, лихорадка и тошнота.

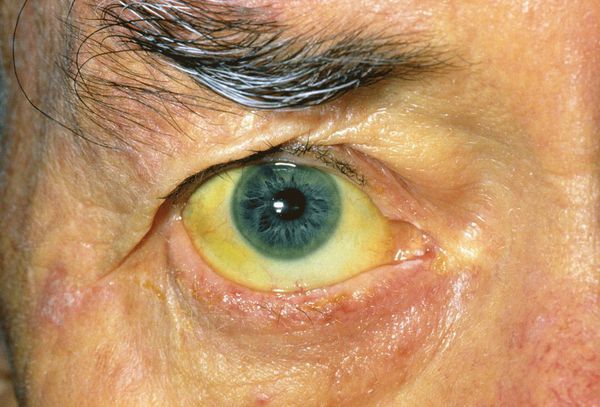

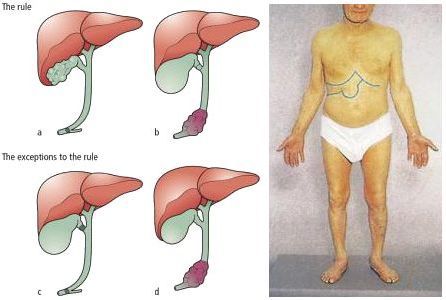

При развитии такого грозного осложнения ЖКБ, как холедохолитиаз (наличие камней в желчных протоках) и механическая желтуха, возникает пожелтение кожных покровов, склер, слизистых оболочек, зуд кожных покровов, потемнение мочи и обесцвечивание кала. Наличие этих признаков является поводом к экстренной госпитализации в хирургический стационар.

Патогенез желчнокаменной болезни

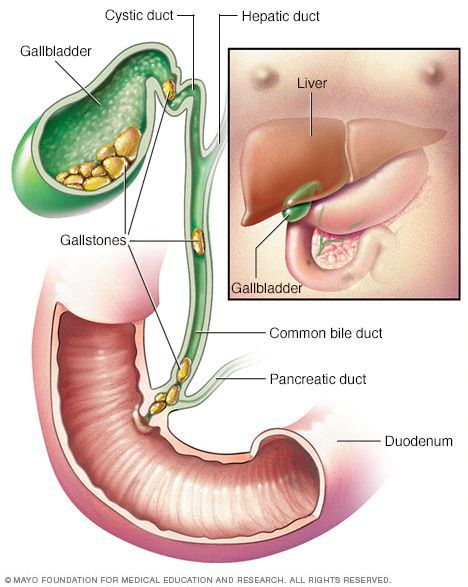

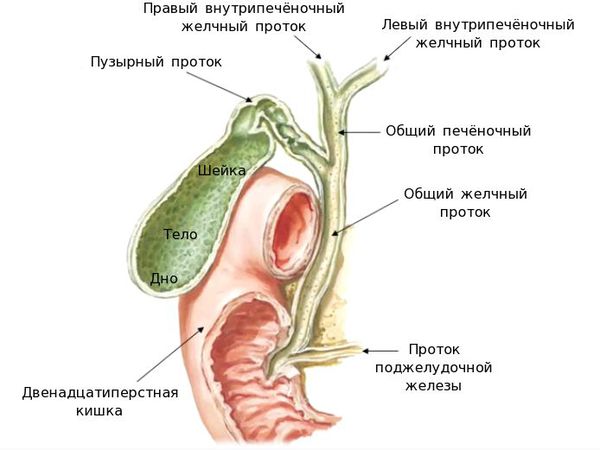

Рассмотрим анатомию желчного пузыря и его протоков.

Желчь, синтезируемая клетками печени, по правому и левому долевым протокам попадает в общий печёночный проток. Далее через пузырный проток она депонируется (временно откладывается) в желчном пузыре. Во время приёма пищи желчный пузырь сокращается, и желчь по общему желчному протоку через большой дуоденальный сосок попадает в двенадцатиперстную кишку, где и связывается с пищей. Основная роль желчи — эмульгация (расщепление) жиров.

Существует несколько теорий этиопатогенеза ЖКБ:

- Инфекционная теория. Приверженцы этой концепции связывают образование камней с хронической инфекцией желчи в просвете желчного пузыря. В процессе воспаления из экссудата выпадают нити фибрина, с которым связывается билирубин и холестерин, формируя конкременты.

- Дискразическая теория. Согласно этой концепции, камни образуются в процессе нарушения холестеринового обмена. Холестерин, попадая в организм с пищей, кристаллизуется в просвете желчного пузыря на фоне его гипокинезии (неподвижности), что приводит к формированию камней. Ситуация может усугубляться при наличии у пациента сахарного диабета, подагры или хронических болезней почек. Однако данная теория объясняет формирование только холестериновых камней.

- Физико-химическая теория. В основе этой идеи камнеобразования лежит концепция нарушения коллоидного равновесия в желчи. Холестерин, являясь нерастворимым в воде соединением, растворяется в желчи за счёт взаимодействия с желчными кислотами. При высоком содержании холестерина в крови и желчи и снижении концентрации желчных кислот происходит кристаллизация желчи с образованием конкрементов. [1]

Классификация и стадии развития желчнокаменной болезни

Калькулёзный холецистит предполагает хроническое и острое течение заболевания.

Хронический калькулёзный холецистит характеризуется периодами обострения и ремиссии или бессимптомным течением. Такой вид калькулёзного холецистита различают по клинической картине:

- первично хронический холецистит — бессимптомное течение заболевания;

- хронический рецидивирующий холецистит — заболевание протекает с периодами обострения и ремиссии;

- хронический резидуальный холецистит — в этом случает пациентов постоянно беспокоит боль или тяжесть в правом подреберье.

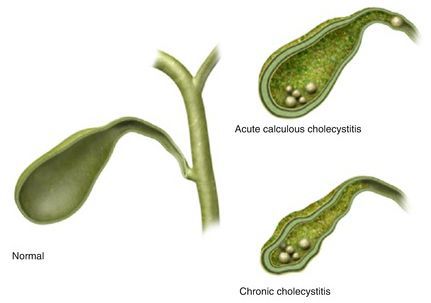

Острый калькулёзный холецистит отличается острым началом заболевания, интенсивным болевым синдромом, а также определёнными изменениями в УЗ-картине и анализах крови. Его дифференцируют по тяжести воспалительных изменений стенки желчного пузыря:

- катаральный;

- флегмонозный;

- гангренозный.

В далеко зашедших случаях возникает перитонит, который может быть местным, распространённым и разлитым. Также могут формироваться перипузырные абсцессы.

Осложнения желчнокаменной болезни

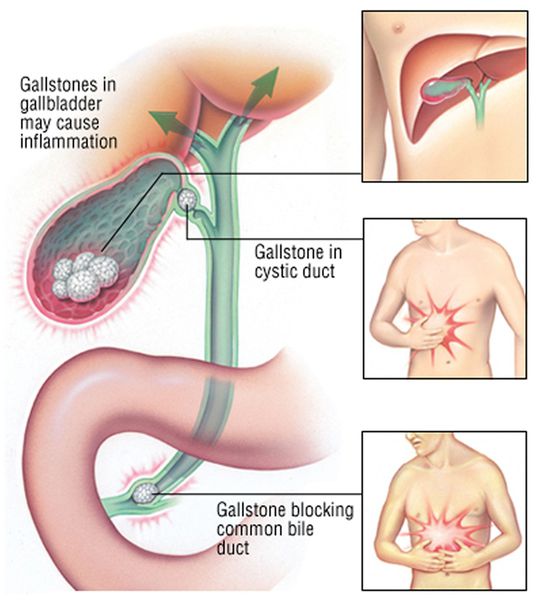

Несмотря на то, что желчнокаменная болезнь хорошо изучена, а лапароскопическая холецистэктомия (метод выбора хирургического лечения) освоен в совершенстве многими хирургами, пациенты часто затягивают с лечением "до последнего" или просто боятся операции, после чего поступают в больницу с такими тяжёлыми осложнениями, как холедохолитиаз и механическая желтуха.

При миграции конкремента из просвета желчного пузыря в общий желчный проток камень может застрять и вызвать механическую желтуху. При этом желчь, вместо того чтобы поступать в просвет двенадцатиперстной кишки, всасывается обратно в кровь, вызывая тяжёлую интоксикацию и печёночную недостаточность.

Данное осложнение требует немедленного эндоскопического вмешательства — ЭРПХГ (эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии) и извлечения камней из общего желчного протока с последующей лапароскопической холецистэктомией в ближайшем периоде.

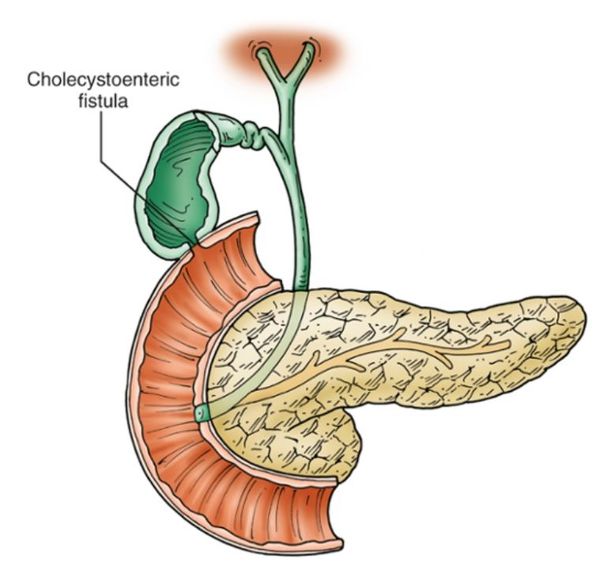

Также ЖКБ может осложняться:

- холангитом (воспалением желчных протоков) — требует длительной и массивной антибактериальной терапии;

- формированием рубцовых стриктур большого дуоденального соска — нередко требует многократных эндоскопических вмешательств;

- желчными свищами (формированием патологических соустий между желчными путями и соседними органами или свободной брюшной полостью). [4]

Диагностика желчнокаменной болезни

Диагностика ЖКБ достаточно простая и зачастую не требует высокотехнологичных инструментальных методов обследования.

При сборе анамнеза пациенты нередко отмечают появление тупой ноющей боли в правом подреберье при погрешности в диете, а также горечь во рту.

Физикальный осмотр пациента с желчнокаменной болезнью в "холодном периоде", то есть вне обострения, может оказаться безрезультатным. Только при остром холецистите или в случае приступа желчной колики пальпация в правом подреберье в проекции желчного пузыря может быть болезненна.

Основным инструментальным способом диагностики ЖКБ являет УЗИ брюшной полости. Этот рутинный метод диагностики позволяет выявить конкременты в просвете желчного пузыря с точностью до 95%, а также определить их размер и количество, оценить состояние стенки желчного пузыря, диаметр внутрипечёночных и внепечёночных желчных протоков. [5]

Мультиспиральная компьютерная томография имеет ограниченные возможности в диагностике желчнокаменной болезни, так как зачастую конкременты являются рентген-негативными и не видны при данном исследовании.

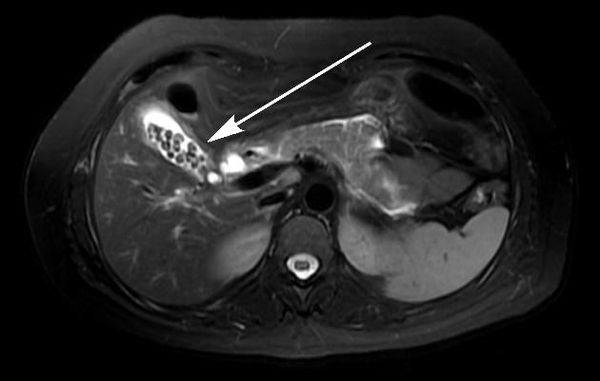

При сомнительных результатах ультразвукового исследования, а также при осложнённом течении ЖКБ пациенту следует выполнить магнитно-резонансную томографию. Этот метод является лучшим методом диагностики как желчнокаменной болезни и её осложнений, так и любых других заболевании органов гепатопанкреатодуоденальной области. [2]

Лечение желчнокаменной болезни

В середине ХХ века в эксперименте на животных исследовался следующий метод лечения ЖКБ: желчный пузырь разрезали, доставали конкременты, и зашивали обратно. Однако с течением времени конкременты образовывались вновь, что вполне объяснимо, так как камни желчного пузыря являются лишь проявлением болезни, а не самой болезнью. Хроническое воспаление желчного пузыря никуда не исчезало, что приводило к рецидиву заболевания.

Следующей попыткой вылечить ЖКБ без операции была ударно-волновая литотрипсия (по аналогии с лечением мочекаменной болезни). Но такой вид лечения вызывал разрыв ткани печени или стенки желчного пузыря с формированием абсцессов, гематом и перитонита. Обломки конкрементов, если их и удавалось раздробить, мигрировали в протоки, вызывая холедохолитиаз и механическую желтуху. Метод пришлось оставить в прошлом.

Таким образом, единственным методом радикального излечения желчнокаменной болезни является его удаление — холецистэктомия. [3]

Вначале эту операцию выполняли через традиционный (лапаротомный) доступ, что приводило к большому количеству осложнений как в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде. С развитием новых технологий операцию стали выполнять лапароскопически. [7]

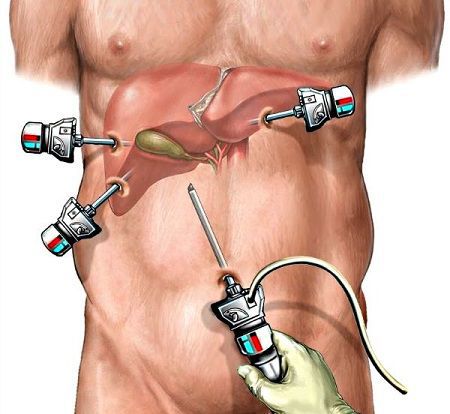

Холецистэктомия выполняется следующим образом:

- через сантиметровый разрез над пупком в брюшную полость вводится трубка (троакар) и лапароскоп, брюшную полость наполняют углекислым газом, формируя, таким образом, пространство для операции;

- дополнительно устанавливают ещё один сантиметровый и 25-миллиметровый троакары;

- при помощи специальных инструментов желчный пузырь мобилизуется, отделяется от ложа, пузырный проток и артерия клипируется титановым клипсами;

- желчный пузырь извлекают через околопупочный или эпигастральный доступ.

Операция проходит под общим наркозом и продолжается в среднем в течение часа. Благодаря малотравматичному лапароскопическому доступу послеоперационный болевой синдром минимален, и уже вечером в день операции пациент может вставать и ходить, не испытывая сильной боли.

При гладком течении послеоперационного периода пациент может быть выписан на следующий день после операции, что особенно важно для людей работоспособного возраста. Косметический дефект операции минимален, уже спустя месяц после операции рубцы становятся практически незаметными. [6]

Параллельно с лапароскопической холецистэктомией возникла холецистэктомия из минилапаротомного доступа. Однако в связи со сложностью визуализации элементов печёночно-двенадцатиперстной связки и высоким риском травматизации соседних органов этот доступ практически не используется.

Относительно недавно лапароскопическую холецистэктомию стали выполнять из одного доступа. При выполнении данной операции над пупком делается единственный разрез длиной 3-4 см. Такой доступ особенно актуален при наличии у пациента пупочной грыжи, так как позволяет решить две проблемы через один разрез.

Всё большую популярность набирает NOTES хирургия — операции через естественные отверстия. Так, лапароскопическую холецистэктомию можно провести через разрез во влагалище или прямой кишке, что не оставляет шрамов на животе, однако чревато инфекционными и другими осложнениями.

Прогноз. Профилактика

Желчнокаменная болезнь является исключительно хирургическим заболеванием. Все попытки его консервативного лечения бессмысленны и зачастую опасны. Единственный возможный способ победить болезнь — операция.

После выполнения лапароскопической холецистэктомии пациенту обычно рекомендуют соблюдать диету (диета № 5) в течение месяца, избегать физической нагрузки, а также приём ферментных препаратов (панкреатин, креон и другие).

Спустя месяц после операции пациент может вернуться к обычному рациону и образу жизни без каких-либо рисков осложнений. Отсутствие желчного пузыря ни в коей мере не влияет на качество жизни в отдалённом периоде.

Операцию целесообразно выполнять в "холодном" периоде, а не во время приступа, так как операция в случае острого холецистита сопровождается более высоким процентом осложнений. Не стоит откладывать операцию "в долгий ящик". Как показывает практика, приступы холецистита случаются в самый неподходящий момент и зачастую вдалеке от специализированных медицинских учреждений.

Не стоит также забывать, что с годами сердце и лёгкие работают хуже, присоединяются ишемическая болезнь сердца и хронический бронхит, что может пагубно повлиять на течение наркоза и послеоперационного периода. [10]

Профилактики заболевания предполагает активный образ жизни, здоровое питание и отказ от вредных привычек. Всё это в какой-то мере может снизить риск желчнокаменной болезни, но не застрахует от неё на 100%.

Таким образом, при выявлении желчнокаменной болезни не стоит тянуть время, а следует обратиться к хирургу-профессионалу для скорейшего решения вопроса о хирургическом лечении.

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ, син. холелитиаз) – хроническое заболевание с генетической предрасположенностью,при котором наблюдается образование камней в желчных путях.

Рисунок 1. Возможная локализация желчных камней.

K80 Желчнокаменная болезнь.

Сведения об обнаружении желчнокаменных камней обнаружены в старинных источниках. Желчные камни использовались в качестве ритуальных украшений и в культовых обрядах. Описания признаков ЖКБ приводятся в трудах Гиппократа, Авиценны, Цельса. Сохранились сведения, что основоположники медицинской науки древности Гален, Везалий обнаруживали желчные камни при вскрытии трупов.

В середине XIX века появились первые теории происхождения желчных камней, среди которых выделились два основных направления:

1) первопричина образования камней - нарушенное состояние печени, которая продуцирует патологически измененную желчь,

2) первопричина - патологические изменения (воспаление, стаз) в желчном пузыре.

Основатель первого направления - английский врач Дж. Тудикум (G. Thudichum). Приверженцем второго был С. П. Боткин, который указывал на значение воспалительных изменений в развитии желчнокаменной болезни и подробно описавший симптоматику заболевания и лечебные подходы.

Одну из первых экспериментальных моделей калькулезного холецистита создал П. С. Иконников в 1915 г.

Этиология и патогенез

Причиной образования камней служит избыточная концентрация желчи. Различают камни двух основных видов (рисунок 2):

a. Черные (состоящие преимущественно из кальция билирубината, обычно множественные, легко крошащиеся, размером

b. Коричневые (состоящие из кальциевых солей неконъюгированного билирубина, муциновых гликопротеинов, холестерина, пальмитата и стеарата кальция; мягкие, слоистые, рентгенонегативные). Образование коричневых камней свойственно хроническому воспалительному процессу во внутри- и внепеченочных желчных путях. В ядре камня могут обнаруживаться включения бактериальных компонентов, что подтверждает возможную связь с инфекцией.

Рисунок 2. Виды желчных камней: А) холестериновые, Б) черные пигментные, В) коричневые пигментные.

Механизмы формирования желчных камней при наличии определенных факторов риска развития билиарного сладжа и ЖКБ, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Факторы, предрасполагающие к образованию билиарного сладжа, ХС- и пигментных желчных камней.

• самая высокая распространенность среди североамериканских индейцев, чилийских индейцев, чилийцев латиноамериканского происхождения

Мобилизация ХС из тканей с ↑ его секреции в желчь; ↓ энтерогепатической циркуляции ЖК. Эстрогены стимулируют печеночные липопротеиновые рецепторы, ↑ захват ХС из пищи и его секрецию в желчь; ↓ превращение ХС в его эфиры; угнетают секрецию ЖК в желчь

Желчнокаменная болезнь сопровождается целым комплексом клинических симптомов со стороны верхнего отдела пищеварительного тракта. Вместе с тем характер патологических изменений желудка и двенадцатиперстной кишки у больных с желчнокаменной болезнью в пожилом и старческом возрасте изучен недостаточно [2].

В то же время в литературе обсуждаются возможные патогенетические механизмы взаимосвязи изменений гастродуоденальной зоны с патологией гепатобилиарной системы. Тесная анатомо-морфологическая взаимосвязь гепатопанкреатодуоденальной зоны может быть одной из причин формирования общих механизмов развития сочетанной патологии этой области. Так, например, течение желчнокаменной болезни сопровождается не только дисфункцией сфинктерного аппарата желчных путей, но и моторным нарушением двенадцатиперстной кишки в виде дуоденогастрального рефлюкса.

В свою очередь при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки изменяется не только функциональное состояние желчного пузыря, но и качественный состав желчи. При этом по мере увеличения числа обострений язвенной болезни прогрессируют структурные изменения в стенке желчного пузыря.

Таким образом, целью нашего исследования стало изучение распространенности сочетания желчнокаменной болезни и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у больных пожилого и старческого возраста.

С 2000 по 2004 гг. в ЦНИИГ было обследовано 1108 больных с желчнокаменной болезнью.

Сочетание ее с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки выявлено у 195 пациентов, что составило 17,6% всех больных.

Исследование показало, что соотношение мужчин и женщин в различных возрастных категориях при сочетании болезней было распределено следующим образом: 20–29 лет – 1:5; 30–39 – 1:1; 40–49 – 1:2,5; 50–59 – 1:3,5, 60 и старше 1:7.

Преобладание женщин наиболее высоким было в возрастной категории старше 60 лет, что не противоречит данным популяции [1].

Изучение анамнеза показало, что в 78,7% случаев язвенная болезнь предшествовала желчнокаменной (1-я группа больных), в 21,3% случаев первичной была выявлена желчнокаменная болезнь (2-я).

Таблица 1. Кислотообразующая функция желудка при сочетании желчнокаменной и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

Гиперацидность

Нормацидность

Гипацидность

Анацидность

ЖКБ + ЯБДК (п — 50)

Примечание. ЯБДК — язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. ЖКБ — желчнокаменная болезнь (в табл. 1, 2).

В зависимости от возраста и пола больные в 1-й группе были распределены следующим образом: 60 лет и старше – 48,6%; 50–59 лет – женщины 16,8%, мужчины 3,7%; 40–49 лет – женщины 9,3%, мужчины 4,7%; 30–39 лет – женщины 1,8%, мужчины 2,8%; 20–29 лет – женщины 3,7%, мужчины 0,9%.

Данные показатели во 2-й группе больных мало отличаются от распространенности желчнокаменной болезни в популяции – ее частота значительно увеличивается с возрастом, особенно у лиц старше 50 лет, что не характерно для язвенной болезни, протекающей самостоятельно.

Таким образом, исследование показало, что среди больных желчнокаменной болезнью достаточно много пациентов и с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. При этом желчнокаменной болезни значительно чаще предшествует язвенная болезнь (соотношение 4:1), что позволяет считать язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки одним из факторов риска желчнокаменной болезни.

Как известно, причиной эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки желудка является нарушение равновесия между факторами агрессии и защиты. Ведущее место в ульцерогенезе занимает повышенная продукция соляной кислоты. Интрагастральная pH-метрия показала, что только в 26% случаев отмечается нормацидное состояние. Значительно чаще продукция соляной кислоты повышена (табл. 1).

Одним из факторов агрессии для слизистой оболочки являются желчные кислоты и панкреатический сок, забрасываемые в желудок при дуоденогастральном рефлюксе [4]. Результатом постоянного и продолжительного рефлюкса являются прогрессирующие дисрегенераторные изменения слизистой оболочки, приводящие к ее структурной перестройке (табл. 2).

Таблица 2. Частота дуоденогастрального рефлюкса

Частота дуоденогастрального рефлюкса, %, М + m

ЖКБ +ЯБ ДК (п = 50)

Выделяют следующие формы клинического течения сочетания желчнокаменной болезни у больных в пожилом и старческом возрасте:

- Латентная форма

- Диспептическая форма

- С типичной желчной коликой

- Под маской других заболеваний.

Латентная форма (77%). Больные с желчнокаменной болезнью на стадии холелитиаза не предъявляют жалоб и желчные камни в большинстве случаев являются случайной находкой.

Существует мнение, что с возрастом клинические проявления уменьшаются, больные подлежат лишь динамическому наблюдению.

Однако при анализе 1122 историй болезни больных, находящихся на обследовании и лечении в отделении патологии желчных путей ЦНИИГ, установлено, что желчнокаменная болезнь встречается у лиц любого возраста, достигая пика в возрастном периоде от 55 до 70 лет – период с наиболее выраженной полиморбидностью, резко повышающей операционный риск [3].

В связи с этим у значительного числа больных в этом возрасте операция по поводу желчнокаменной болезни может быть выполнена только по жизненным показаниям. По нашим данным, число таких больных в возрасте 50–59 лет составляет лишь 5%, в возрасте 60–69 лет – 17%, а старше 70 лет – 39%. Эти факты позволяют усомниться в целесообразности выжидательной тактики при латентном течении болезни [3].

Необходимо отметить, что у 66% больных данной группы язвенная болезнь в анамнезе была первичной и практически у всех в стадии стойкой ремиссии.

Билиарная диспепсия выявляется у 11% пациентов – горечь во рту, тошнота, неустойчивый стул, метеоризм и др.

Желчная колика является одним из патогномоничных симптомов желчнокаменной болезни и встречается у 6% больных пожилого и старческого возраста. Приступ желчной колики обычно возникает после погрешности в диете, однако в ряде случаев не связан с приемом пищи.

Особое внимание в последнее время уделяется тактике ведения больных при сочетании желчнокаменной и язвенной болезни у пожилых и старых людей. С учетом сопутствующей соматической патологии, риск оперативного вмешательства при этом остается высоким. Обычно хирургическое вмешательство производят по жизненным показаниям. Литолитическая терапия остается терапией выбора в лечении больных с этой сочетанной патологией. Возможность применения урсодезоксихолевой кислоты в качестве литолитического препарата при желчнокаменной болезни, сочетающейся с эрозивно-язвенным поражением желудка и двенадцатиперстной кишки, изучена недостаточно. Известно, что препараты на основе хенодезоксихолевой кислоты оказывают детергентное действие на слизистую оболочку желудка и могут усугублять течение эрозивно-язвенного процесса. [5].

В ЦНИИГ изучено влияние урсодезоксихолевой кислоты на слизистую оболочку желудка по данным эндоскопического и гистологического исследования. Морфологическое исследование гастродуоденобиоптатов не выявило отрицательного влияния на характер патологических изменений в слизистой оболочке.

Читайте также: