Военные реформы 20 века реферат

Обновлено: 27.06.2024

Проведенные Александром II реформы, сыграли огромную роль в истории нашего государства. При этом данные реформы затронули практически все основные сферы государственной и социальной жизни российского общества того периода.

Состояние дореформенной армии определялось социально-экономической обстановкой, сложившейся в России на рубеже XVIII-XIX вв.

Отсталость дореформенной экономики определяли состояние русской армии и военной промышленности в середине XIX в. Военное поражение в Крымской войне не оставило ни у кого сомнений в необходимости преобразований в военной области.

В данной работе будут рассмотрены основные сферы военного дела, которые были реформированы Александром II.

В частности они провели перестройку органов управляющих армией; территориальное переустройство командования частями. Также были преобразованы сами структуры государственного аппарата непосредственно командующего армией, это коснулось и министерства. Кроме того, большое влияние оказала правовая реформа в сфере регулирования данной деятельностью, это привело к тому что у большинства частей были разработаны Уставы, что вело к некоторой дисциплинированности (рядового состава и командования) в соответствии с данными Уставами.

Неудачи в Крымской войне были тяжелым оскорблением для народного самолюбия и заставили глубже отнестись к их причинам[1].

На службу рекрутов набирали по шести человек с тысячи. Причем можно было ставить за себя охотника – человека, нанятого для того за деньги. Заметим, что рекрутская повинность со второй половины 18 столетия лежала исключительно на мещанах и крестьянах. Они не только отбывали ее натурой, но обязаны были также нести с отправлением рекрутства расходы, составлявшие около 5 миллионов рублей в год. Помещики имели право отдавать на военную службу крепостных в наказание за преступления и проступки. Так же, как они ссылали своих крепостных в Сибирь, отправляли для наказания в съезжий дом (помещение при полиции для арестованных) или гноили в тюрьмах[3].

2.1. Реформы в области организации армии (отдельных формирований)

Осуществление основной цели Милютина — создание небольшой кадровой армии, которая, при необходимости могла быть быстро увеличена за счет призыва обученных людей из запаса, продолжалось в течение всей военной реформы.

В отношении организации пехотных и кавалерийских частей указывалось на целесообразность включать в состав батальона 4 роты (а не 5), а в состав полка 4 батальона (а для внутренних губерний — 2 батальона), причем в целях избежания формирования новых частей в случае войны, содержать их в уменьшенном составе. Предполагалось установить для пехоты 3 штатных состава: кадровый, по штатам мирного времени и по штатам военного времени (кадровый составлял половину военного).[5]

Артиллерийские части должны были быть организованы по следующему принципу: при каждой пехотной дивизии иметь одну артиллерийскую бригаду из 4 батарей, (для дивизий 2-батальонного состава — артиллерийскую бригаду из 2 батарей).

Однако быстро внедрить эту организацию не удалось, и лишь с 1864 г., после подавления основных очагов восстания в Польше, была начата планомерная реорганизация армии и сокращение численного состава войск.

Были установлены следующие штатные составы полков: военного времени (по 900 рядовых в батальоне), усиленный мирный (по 680 рядовых в батальоне), обыкновенный мирный (по 500 рядовых в батальоне) и кадровый мирный (по 320 рядовых в батальоне). Вся пехота составила 47 пехотных дивизий (40 армейских, 4 гренадерских и 3 гвардейских). Дивизия состояла из 4 полков, полк из 3 батальонов, батальон из 4 линейных и 1 стрелковой рот.

Артиллерия делилась на конную и пешую. Пешая состояла из 47 артиллерийских бригад (по числу дивизий), каждая из 3-х батарей по 8 (4) орудий. Конная артиллерия состояла из 4 гвардейских конных батарей и 7 конно-артиллерийских бригад по 2 батареи[6].

Кавалерия состояла из 56 полков — по 4 эскадрона (4 кирасирских, 20 драгунских, 16 уланских и 16 гусарских), составлявших 10 кавалерийских дивизий.

Инженерные войска состояли из 11 саперных батальонов и 6 понтонных полубатальонов.

К действующим войскам относились крепостные полки и батальоны, а также 54 крепостных артиллерийских роты.

К местным войскам с 1864 г. стали относиться как резервные (выполняющие теперь роль функции запасных войск), так и войска внутренней службы (губернские батальоны, уездные, местные этапные и конвойные команды).

Однако новая система организации войск содержала и ряд недостатков: организация пехоты сохранила деление на линейные и стрелковые роты (при одинаковом вооружении смысла в этом не было); артиллерийские бригады не были включены в состав пехотных дивизий, что отрицательно влияло на их взаимодействия; из 3-х бригад кавалерийских дивизий (гусарской, уланской и драгунской), только драгунские были вооружены карабинами, а остальные не имели огнестрельного вооружения, в то время, как вся кавалерия европейских была вооружена пистолетами[7].

2.2. Территориальное устройство управления войсками

Основным преобразованием в области реорганизации военного управления явилась военно-окружная система.

Создание стройной системы местного управления войск являлось важнейшей задачей, стоящей перед Военным министерством, без выполнения которой были невозможны дальнейшие преобразования в армии. Необходимость данных преобразований обуславливалась тем, что штабы армий выполняли как командные, так и административно-снабженческие функции по отношению подчиненных частей, аналогичные задачи возлагались и на корпусные штабы. Практически штабы не могли эффективно исполнять ни тех, ни других функций, особенно если подчиненные им части были рассредоточены по разным губерниям.

Таким образом, Милютин предложил создать территориальную, окружную систему, при которой снабжение и материально-технические функции возлагались на штаб округа, а оперативное командование сосредоточивалось в руках дивизионных командиров. Новая система заметно упрощала военное управление и устранялся существенный недостаток — крайняя централизация управления в министерстве.

В соответствии с этим указывалось на необходимость создания 15 военных округов: Финляндского, С — Петербургского, Балтийского (Рига), Северо-Западного (Вильно), Царства Польского, Юго-Западного (Киев), Южного (Одесса), Московского, Харьковского, Верхневолжского (Казань), Нижневолжского (Саратов), Кавказского (Тифлис), Оренбургского, Западно-Сибирского (Омск), Восточно-Сибирского (Иркутск).

Структура главного окружного управления должна была включать в себя: Общее командование и штаб, Окружное интендантство, Артиллерийское управление, Инженерное управление и Врачебно-госпитальное управление.

Уже летом 1862 г. вместо Первой армии были учреждены Варшавский, Киевский и Виленский военные округа а в конце 1862 г. — Одесский.

В 1864 г. было создано еще 6 военных округов: Петербургский, Московский, Финляндский, Рижский, Харьковский и Казанский. В последующие годы были образованы: Кавказский, Туркестанский, Оренбургский, Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский военные округа.

В результате организации военных округов создалась относительно стройная система местного военного управления, устранила крайнюю централизацию Военного министерства, функции которого теперь в осуществлении общего руководства и наблюдения. Военные округа обеспечивали быстрое развертывание армии в случае войны, при их наличии стало возможно приступить к составлению мобилизационного расписания[8].

2.3. Реформирование в управлении войсками

Наряду с реформой местного военного управления на протяжении 60-х годов происходила и реорганизация Военного министерства, которая назрела так как в Военном министерстве отсутствовало единство управления и одновременно с этим господствовала доведенная до абсурда централизация. На протяжении пяти лет — с 1862 по 1867 год происходила реорганизация Военного министерства.

Уже в 1862 г. были созданы два главных управления: артиллерийское и инженерное. Эти главные управления по прежнему возглавлялись лицами императорской фамилии.

В 1863 г. была произведена реорганизация департамента генерального штаба. Он был объединен с военно-топографическим депо и Николаевской академией генерального штаба, с наименованием его главным управлением генерального штаба.

В связи с введением военно-окружной системы, в 1866 г. главное управление генерального штаба и инспекторский департамент были объединены в одно управление под названием Главный штаб. Он состоял из шести отделений, азиатской и судовой части, при Главном штабе находился военно-топографический отдел и Главному штабу была непосредственно подчинена Николаевская академия генерального штаба.

В 1868 г. преобразование Военного министерства было закончено, и с 1 января 1869 г. было введено Положение о Военном министерстве, согласно которого оно состояло из императорской Главной квартиры, военного совета, главного военного суда, канцелярии Военного министерства, Главного штаба и семи главных управлений (интендантское, артиллерийское, инженерное, военно-медицинское, военно-учебных заведений, военно-судовое, иррегулярных войск), а также управления генерал — инспектора кавалерии и инспектора стрелковых батальонов и комитета о раненых[9].

Права военного министра были значительно расширены. Он являлся главным начальником всех отраслей военно-сухопутного управления, однако по ряду вопросов, находившихся в ведении военного совета, руководил не единолично, а лишь как его председатель.

Военный совет также претерпел изменения. Как состав, так и его функции были расширены. Помимо решения законодательных и хозяйственных вопросов, военному совету подведомственно также и инспектирование войск. При нем состоял ряд комитетов: военно-кодификационный, по устройству и образованию войск, военно-учебный, военно-госпитальный и военно-тюремный.

Главному артиллерийскому управлению подчинялись непосредственно артиллерийская академия и училища. При нем состоял артиллерийский комитет, который ведал обсуждением вопросов, касающихся теории, техники и практики артиллерии и ручного оружия, новых изобретений в этой области и распространением научных знаний среди офицеров артиллерии. Начальник главного артиллерийского комитета подчинялся генерал-фельдцехмейстеру.

По новому штату состав Военного министерства был уменьшен на 327 офицеров и 607 солдат. Значительно сократился и объем переписки. Как положительное можно отметить и тот факт, что военный министр сосредоточил в своих руках все нити военного управления, однако войска не находились в полном его подчинении, т.к. начальники военных округов зависели непосредственно от царя, который и возглавлял верховное командование вооруженными силами.[10]

Вместе с этим организация центрального военного управления содержала в себе и ряд других слабых сторон: структура Главного штаба была построена таким образом, что функциям собственно генерального штаба отводилось немного места; подчинение главного военного суда и прокурора военному министру означало подчинение судебных органов представителю исполнительной власти; подчинение лечебных заведений не главному военно-медицинскому управлению, а начальникам местных войск, отрицательно влияло на постановку лечебного дела в армии.

2.4. Правовое регулирование реформы

Одновременно с проведением военной реформы, в 1868 г. было разработано Положение о полевом управлении войск в военное время, согласно которому при ведении боевых действий, войска на образуют одну или несколько армий, во главе каждой стоит главнокомандующий, назначаемый и подчиняющийся царю. Военные округа на подчиняются главнокомандующего и снабжают армию[11].

Строевые уставы пешей и конно-артиллерийской служб были изданы в 1859 г. В этих уставах по-прежнему большое внимание уделялось плац — парадным приемам. Тактической единицей являлось орудие. Командир батареи лишь определял дистанцию для первого выстрела, а далее наводчик самостоятельно вводил поправки. Этот принцип, оставшийся от гладкоствольной артиллерии, явно не соответствовал новым видам вооружений.

На протяжении первых 8 лет Военному министерству удалось осуществить значительную часть намеченных реформ в области организации армии и управления войсками.

В области организации армии была создана система, способная в случае войны увеличить численность войск, не прибегая к новым формированиям.

Уничтожение армейских корпусов и сохраненное деление пехотных батальонов на стрелковые и линейные роты имело отрицательное значение в смысле боевой подготовки войск.

Реорганизация Военного министерства обеспечила относительное единство военного управления.

В результате проведения военно-окружной реформы были созданы местные органы управления, устранена излишняя централизация управления, обеспечивалось оперативное управление войсками и их мобилизация.

6. Титов Ю.П. История государства и права. Былина. М., 1997.

8. Исаев И.А. История государства и права России. Юристъ. М., 1996.

9. Политическая история России и СССР (Вторая половина XIX-XX века): Курс лекций; Под общ. ред. доктора исторических наук, профессора Б.В. Леванова. М., 1991.

11. Мунчаев Ш.М., Уститнов В.М. История России. ИНФРА.М – НОРМА. М., 1997.

[1] Мунчаев Ш.М., Уститнов В.М. История России. ИНФРА.М – НОРМА. М., 1997. С. 321.

[2] История СССР с древнейших времён до конца XVIII века. Под ред. Б.А.Рыбакова. М., Изд-во Высшая школа, 1975. С. 241.

[5] Соловьёв С.М. Чтения и рассказы по истории России, М., Изд-во Правда, 1989. С. 124.

[7] Платонов С.Ф. Учебник русской истории для средней школы. Курс систематический, М., Изд-во Звено, 1994. С. 121.

[10] Политическая история России и СССР: Курс лекций; Под общ. ред. доктора исторических наук, профессора Б.В. Леванова. М., 1991. С. 321.

[11] Исаев И.А. История государства и права России. Юристъ. М., 1996. С. 411.

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

Развитие организационной структуры и управления внутренних войск в 20-е – 30-е годы

События 20-х годов оказали огромное влияние на развитие нашего государства. Новая экономическая политика, внутрипартийная борьба за власть, формирование командно- административной системы и другие факторы серьезнейшим образом влияли на военную организацию и политическую систему государства. В эти годы произошли также большие изменения в Вооруженных Силах и во внутренних войсках.

В истории внутренних войск 20-х годов прослеживаются два этапа их развития. Первый охватывает 1921–1923 гг. и связан с военными преобразованиями при переходе от гражданской войны к мирному строительству. Он характеризуется значительным сокращением численности войск (почти в 8 раз). На этом этапе войска сократились с 241 тыс. военнослужащих (конец 1920 г.) до 30 тыс. человек (начало 1924 г.) [4]. В это же время происходит пересмотр их функций, начинает перестраиваться вся система боевой учебы, воспитательной работы.

Кроме того, изменяются военные, политические и оперативные планы по использованию войск, которые позднее, в 30-е годы, приведут к тому, что внутренние войска станут одной из главных опор в осуществлении политики сталинского руководства.

Неоднократное сокращение войск и реорганизация управления ими в 1921–1923 гг. диктовались трудностями экономического положения страны и носили временный характер. С созданием объединенного государственного политического управления (ОГПУ) в конце 1923 г. в целях централизации все специальные войска, выполняющие внутренние функции (пограничные, внутренние и конвойные части), были собраны под общим руководством Госполитуправления. Причина этого решения заключалась в стремлении партийно- политического руководства во главе с И.В. Сталиным в условиях формируемой командно- административной системы тоталитарного типа, поставить их, как и органы ОГПУ, под свой контроль, сделать из них послушную машину укрепления своей власти.

Исследования архивных документов и материалов, критическое осмысление ряда опубликованных работ по рассматриваемой проблеме показали, что войска ОГПУ уже в 20-е годы постепенно становились специализированными частями по борьбе с контрреволюцией и оппозицией правящей партии. В то же время они находились на положении военного ведомства, которого касались все военные преобразования в стране и, как часть государственной структуры, превращались в одну из наиболее эффективных и мобильных сил как в политическом, так и в военном плане.

Второй этап развития внутренних войск в 20-е годы охватывает период военной реформы 1924–1928 гг., важнейшими направлениями которой были организационная перестройка и способы управления ими.

Согласно Закону об обязательной военной службе, принятому в сентябре 1926 г в состав Красной Армии организационно вошли войска ОГПУ и конвойная стража [2]. Этот документ официально подчеркивал принадлежность этих войск к Вооруженным Силам страны как их составной части.

Необходимо отметить, что перестройка структуры и системы управления войсками являлась не одноразовым актом, а длительным процессом. В частности, вопрос о переводе конвойной стражи из ОГПУ в ведение НКВД в 1924 г. занял несколько месяцев [6]. Почти ежегодно изменялись и штаты войск [4]. Это внесло определенные трудности в их функционирование и не всегда оправдывало себя.

Отрыв конвойной стражи от ОГПУ в начале военной реформы, на мой взгляд, несколько ослабил боевую подготовку и обучение личного состава, активно начатую в этом виде внутренних войск в 1922–1924 гг

Не так давно в вооруженных силах Российской Федерации инициировались масштабные реформы: изменились контуры военных округов, организационная форма войск, в части стала поступать новая техника. Однако воинские реформы случались и ранее – о том, для чего они затевались в прошлом, и пойдет наш рассказ.

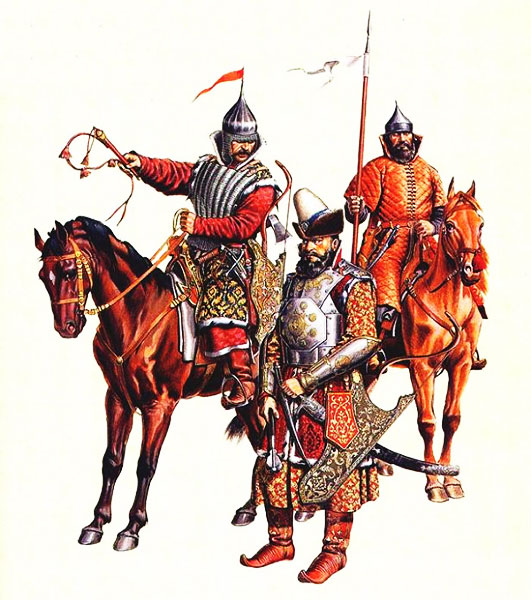

Солдаты времен Ивана Грозного.

- Упорядочение системы комплектования и военной службы.

- Организация централизованного управления армией.

- Создание постоянного стрелецкого войска, основы будущей регулярной армии.

- Единая централизованная системы снабжения армии.

- Организация пограничной службы.

Военные реформы Петра I

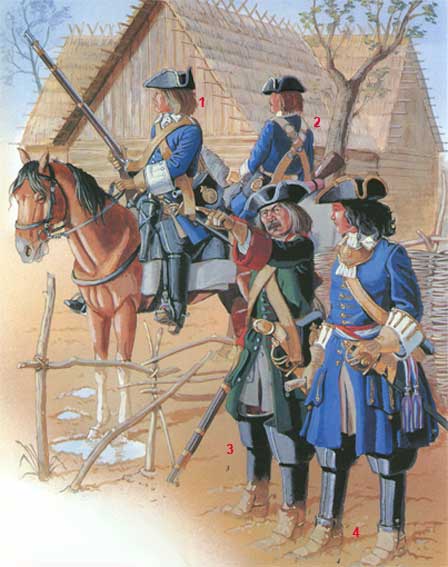

За полтора столетия в мире многое изменилось. Солдаты петровского времени.

Царь-реформатор взялся за реформирование вооруженных сил России с присущим ему рвением. Приняв в начале царствования по сути средневековую армию (к слову, российская армия на тот момент не была ни отсталой, ни худшей в мире, и вполне сносно воевала по всей протяженности своих границ), за 30 лет он превратил её в самую современную и эффективную на континенте. Основные результаты воинских реформ Петра I:

- Создание регулярной армии и флота, основанных на системе рекрутского набора.

- Упразднение ранее существовавших и создание новых унифицированных, четко разделенных на рода войск соединений, одетых в одинаковую форму, вооруженных одинаковым оружием и т.п.

- Появление армейского устава и введение единой системы воинского обучения и воспитания.

- Централизация военного управления.

- Учреждение должности главнокомандующего, создание полевого штаба.

- Открытие военных школ для подготовки офицерских кадров.

- Проведение военно-судебных реформ.

Военные реформы Милютина (Александра II) (1860-70 г.г.)

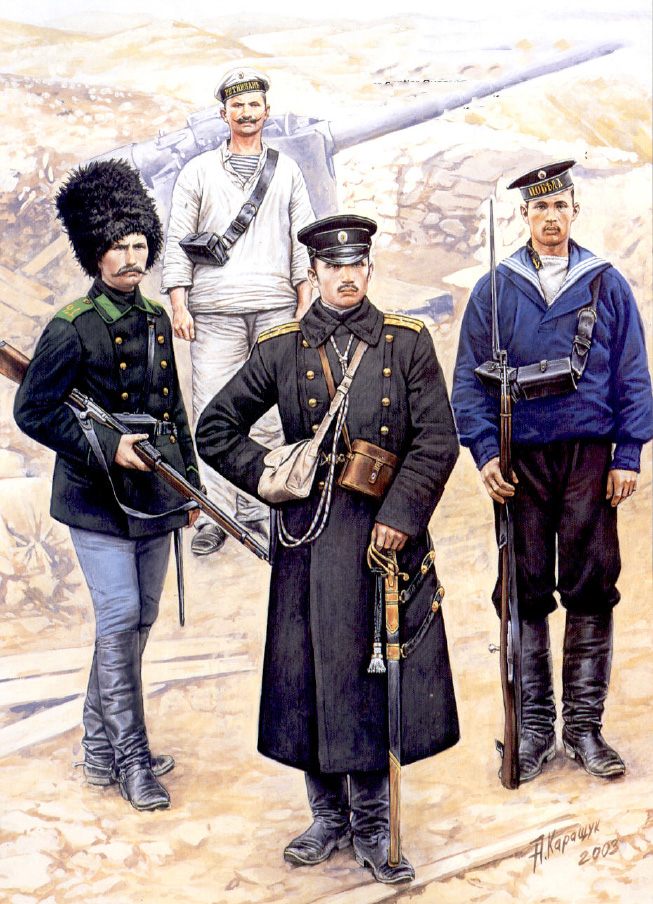

Форма солдат русской армии 19-го века.

Военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин, после неудач Крымской войны, правильно оценил обстановку и затребовал немедленных реформ в армии. Крымская кампания наглядно показала две слабые точки российской армии: резко наметившееся отставание в вооружении от Франции и Англии, плохо организованные логистика и системы снабжения войск. К чести неутомимого министра, со своими задачами он справился, вновь подтянув армию до высочайших стандартов. Итогом десятилетия реформ стали:

- Замена рекрутской повинности общей воинской повинностью.

- Создание армейского резерва.

- Образование военных округов (15 округов).

- Современный устав армии.

- Перевооружение армии нарезным оружием и артиллерией

- Реорганизация боевой подготовки войск и офицеров.

- Учреждение военных гимназий, военных и юнкерских училищ.

- Военно-судебные реформы.

Военные реформы 1905-12 гг.

Русская армия после реформ 1905 года, на пороге Первой мировой

Новое поражение, на сей раз – во время Русско-Японской войны 1904-1905 г.г. породило новый виток реформ. Именно с армией реорганизованной на данном этапе стране предстояло вступить в Первую Мировую Войну. Основная задача, решаемая этим пакетом состояла в:

Революция — время, когда все вокруг принимает весьма странные формы. В том числе и обмундирование.

- Отмена воинских званий и знаков различия, уравнивание в правах офицеров и рядового состава.

- Армия управляется решениями солдатских комитетов и советов солдатских депутатов. Командиры — вплоть до командира полка – избираются общим собранием частей их непосредственного подчинения, командиры выше полкового уровня — на совещаниях и съездах комитетов соединений.

- Армия расформировывается и создается заново, по принципу добровольности и рекомендаций от войсковых комитетов, партийных и профсоюзных организаций.

Военные реформы 1937-39 гг.

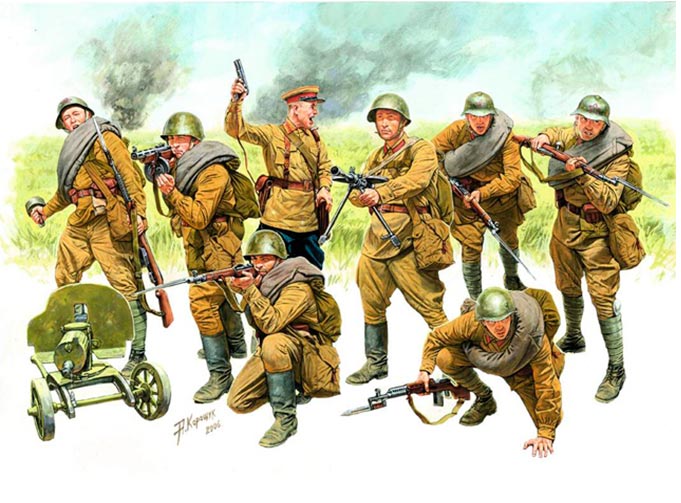

Советская армия перед — и в первые годы Великой Отечественной

- Создан Главный Военный Совет Красной Армии и Главный Совет Военно-Морского Флота, занимающиеся вопросами военного строительства.

- Увеличение числа военных округов и комиссариатов, создание военных отделов в местных партийных органах.

- Водится институт военных комиссаров, просуществовавший до августа 1940 г. (после — заместитель командира по политической части, политрук).

- Увеличен срок военной службы, снижен призывной возраст, удлинен срок пребывания в запасе.

- Весь личный состав вооруженных сил обязан принимать присягу.

- Более строгие наказания за дезертирство и самовольные отлучки из части.

Военные реформы периода Отечественной войны 1914-1945 г.г.

Бойцы Советской армии, 1943 год

Военная реформа - существенное преобразования военной системы государства, проводимое по решению высших органов государственной власти. Военные реформы обусловлены новыми политическими задачами государства, появлением новых видов вооружения, экономическими соображениями, изменением уровня производства, средств и способов вооруженной борьбы. Они находят юридическое закрепление в законах, военных уставах и других документах.

[sms]Военные реформы Ивана IV

Истоки зарождения в нашей стране новой военной организации берут свое начало в период правления Ивана III Великого (1462 - 1505), который приступил к массовой раздаче земельных наделов и поместий слугам княжеского двора, а также вольным людям при условии несения ими службы, то есть положил начало формированию служилого дворянства. Реформы Ивана III продолжил Иван IV, создавший одну из крупнейших по численности армий в Европе, - 250 - 300 тысяч человек (около 3% населения Руси). В период с 1550 по 1571 гг. Иваном Грозным были проведены военные реформы, начало которых положил указ от 3 октября 1550 года о передаче земель вокруг Москвы 1000 помещикам, занявших ключевые командные штаты в армии. (Эта дата предполагается в качестве Дня образования Российской армии - в 2000 году будет 450 лет Вооруженным Силам Российской Федерации.)

Основное содержание: упорядочение системы комплектования и военной службы в поместном войске; организация централизованного управления армией; создание постоянного стрелецкого войска; централизация системы снабжения; создание постоянной сторожевой службы на южной границе и другое.

Поместное войско, составлявшее основной род русского войска в 15 - 17 веках, имело характер ополчения. В организационном отношении оно делилось на сотни. Все годные к службе владельцы поместий и вотчин по Уложению о службе 1556 года являлись в поход со своими лошадьми, припасами, оружием и выставляли по 1 вооруженному ратнику с каждых 50 десятин принадлежавшей им земли. Реорганизовано Петром I в 1701 году в регулярные полки драгун.

Основное содержание: создание русской (национальной) регулярной армии и флота, основанных на рекрутской системе комплектования, упразднение ранее существовавших разнородных воинских формирований и введение однотипной организации и вооружения в пехоте, коннице и артиллерии, единой системой воинского обучения и воспитания, регламентированных уставами; централизация военного управления, замена приказов Военной коллегии и Адмиралтейств-коллегий, учреждение должности главнокомандующего, при котором был создан полевой штаб во главе с генерал-квартрместером; открытие военных школ для подготовки офицерских кадров и регламентирование службы офицеров; проведение военно-судебных реформ. По организации, вооружению, боевой подготовке реформы Петра I выдвинули русскую армию на одно из первых мест в Европе.

Военные реформы 1860 - 70 гг., преобразование в вооруженных силах России под руководством военного министра Д. А. Милютина, составная часть буржуазных реформ в России 60 - 70 годов 19-го века имели целью создание массовой армии, ликвидацию военной отсталости России, выявленную в войне 1853 - 56 гг.

Основное содержание: замена рекрутской повинности всесословной воинской повинностью, создание обменного резервного запаса, образование военно-окружной системы управления (15 округов); выделение нового "Положения о полевом управлении войсками в военное время", перевооружение армии нарезным стрелковым оружием и артиллерией; реорганизация боевой подготовки войск (разработка и введение в войсках новых воинских уставов), а также системы подготовки офицерских кадров (замена кадетских корпусов военными гимназиями, учреждение военных и юнкерских училищ), военно-судебные реформы способствовали усилению русской армии.

Основное содержание: в начале 18 века - создание временных (от полкового до генерального) и в военное время "скорорешительных" военных судов (прообраз военно-полевых судов) для рассмотрения конкретных дел; во 2-й половине 19-го века проведена военно-судебная реформа (1867 г.), сущность которой заключалась во введении постоянных военных судов (полковых, военно-окружных, главных) в соответствии с новой структурой армии и введение буржуазных принципов военного судоустройства и судопроизводства. Одновременно предусматривалось усиление карательной деятельности в армии в условиях обострения классовой борьбы в стране. Новая реформа была проведена на основе Военно-судебного устава 1867 года.

Военные реформы 1905 - 12 гг., преобразования в русской армии и на флоте после поражения России в русско-японской войне 1904 - 05 гг.

Основное содержание: усилена централизация военного управления (введена территориальная система комплектования); сокращены сроки службы, омоложен офицерский корпус, приняты новые программы для военных училищ, новые уставы и новые образцы артиллерийский орудий, создана полевая тяжелая артиллерия, усилены инженерные войска и улучшено материальное обеспечение.

Военные реформы 1917 - 18 гг., формирование Красной Армии

Основное содержание: формирование Красной Армии началось с реформирования старой армии. В декабре 1917 г. СНК принял декреты, отменявшие воинские чины, звания, знаки различия и преимущества. Вся власть передавалась солдатским комитетам и советам. Командиры - вплоть до командира полка - избирались на общих собраниях частей, а командиры выше полкового уровня - на съездах соединений или совещаниях комитетов соединений. Параллельно осуществлялась частичная демобилизация армии. Новая армия формировалась по принципу добровольности и рекомендаций от войсковых комитетов, партийных и профсоюзных организаций. Верховным руководящим органом становился СНК, органом непосредственного управления - Наркомвоендел. В апреле 1918 г. перешли от принципа добровольности к принципу воинской повинности, от выборов командиров - к их назначению. В мае же вводится всеобщая воинская повинность.

Военные реформы 1937 - 39 гг.

Основное содержание: создание в марте 1938 г. Главного Военного Совета Красной Армии и Главного Совета Военно-Морского Флота, ведавших вопросами военного строительства. Увеличение числа военных округов и комиссариатов. Создаются военные отделы в партийных органах (от ЦК до райкомов). Водится институт военных комиссаров, просуществовавший до августа 1940 г., когда вместо них вводится должность заместителей командиров по политической части. Воинская обязанность распространялась теперь на всех. Были увеличены сроки военной службы, и снижался призывной возраст, удлинялся срок пребывания в запасе. Весь личный состав ВС обязывался военной присяге. Повышается ответственность за дезертирство и самовольные отлучки из части.

Военные реформы периода Отечественной войны

В период войны произошло множество реформ и преобразований - как государственного, так и местного значений, действующих небольшой период времени и действующих до сих пор.

Основное содержание: изменение системы организации высшего командования, создание в пределах фронтов соединений, оперативных объединений и корпусов, объявляется всеобщая мобилизация всех мужчин с 19 до 55 лет. Усложнилась структурная организация вооруженных сил. Структура ВС включала теперь фронты, армии, корпуса, дивизии, бригады, полки, батальоны, роты, взводы и отделения. В 1942 г. издается Боевой устав пехоты. Вводится деление военнослужащих на рядовой, сержантский, офицерский составы и генералитет, были введены новые знаки различия. Усложнилась и увеличилась система военных трибуналов. Для улучшения материального обеспечения войск были учреждено Главное управление тыла. Было принято постановление, обязывающее республиканские, областные и районные комитеты партии развернуть в тылу врага сопротивление (партизанское движение, подпольные партийные и комсомольские организации).

Военные реформы 90-х гг.

Основное содержание: строительство Вооруженных Сил России намечалось в три этапа. В ходе первого этапа, завершившегося в 1992 г., было остановлено снижение уровня боевой готовности, пересмотрены подходы к созданию группировок войск и сил общего назначения, начато формирование новых войск в связи с изменившимися государственными границами.

Тогда же были расформированы 3 управления военных округов, 8 управлений армий, 1 армейский корпус, 15 управлений дивизий, 8 военных училищ. Начался процесс сокращения объединений и соединений.

Второй этап реформ проходил с 1993 по 1995 год. В ходе его на сотни тысяч сократилась численность Вооруженных Сил. На 1 января 1996 года в них находилось лишь 1,7 млн. человек после 2,8 млн. в 1992-м!

В ходе этого этапа правительство пришло к важнейшему выводу, что мы не можем иметь сильные группировки войск вдоль всей границы. Поэтому в основу строительства ВС был положен принцип мобильной обороны, реализация которого позволила приступить к формированию небольших, но достаточно мощных сил, готовых к применению там, где возникает реальная угроза безопасности России.

Генеральным штабом совместно с главными штабами ВС, главными и центральными управлениями Министерства обороны был осуществлен целый комплекс мероприятий по стратегическому и оперативному планированию применения войск в новых условиях. А Президентом РФ утвержден План оперативного оборудования страны. В течение 1993 - 1994 гг. разработана и введена в действие новая система боевой готовности ВС, опробован контрактный способ комплектования частей и соединений. Наконец, принята Федеральная программа развития вооружения и военной техники, начались военно-правовая реформа и реформа военного образования.

В соответствии с Указом Президента "О военном строительстве в Российской Федерации" в 1995 году была создана Государственная комиссия по военному строительству в РФ. Она активно взялась за работу, но недостатки нормативно-правовой базы создали трудноразрешимые проблемы во взаимодействии силовых структур. С учетом этого президент уже в начале 1996 года издал новый указ, которым на Генеральный штаб возложены задачи по координации разработки и согласованию проектов планов строительства ВС и "других войск".

Все это говорит о том, что государством, видимо, наконец-то осознана вся сложность и масштабность проблем военного строительства.

Россия будет иметь Вооруженные Силы небольшие по численности, но достаточные для надежной обороны страны и не создающие военную угрозу соседним странам. Вот только сможет ли все это претвориться в жизнь при нынешнем финансовом состоянии и правовой базе? Станут ли наши армия и флот к 2005 году такими, какими мы видели их в самом начале демократических преобразований? Ответ на эти вопросы открыт, пока не будут решены проблемы в наших ВС. Это и повышение имиджа нашей армии среди населения, так как юноши пытаются всеми правдами и неправдами уклониться от службы. Это и искоренение довольно актуальной сейчас проблемы неуставных отношений или проще говоря "дедовщины", существующей практически повсеместно. Это и обновление командного состава молодыми специалистами, обученными современным методам управления и командования, а также вытекающая отсюда проблема военного образования. В большинстве военных образовательных учреждениях, как и во всей системе образования, наблюдается дефицит материальных и денежных средств, а также устаревшая материальная база. Основной проблемой была, есть и будет нехватка денежных средств. Будет потому, что прогноз в области экономики является неутешительным. Кризис урезал и так небольшие поступления из бюджета, и практически каждый день можно услышать о бедственном положении военных и их семей. Можно еще рассказать о множестве проблем, но самым обнадеживающим является то, что стали заметны попытки реформирования.

Читайте также: