Ультразвуковая навигация в практике анестезиолога реферат

Обновлено: 25.06.2024

Сосудистый доступ называют как линией жизни, так и одной из самых уязвимых мест у пациентов с различными заболеваниями. Несмотря на прогресс и рекомендации по передовой медицинской практики, наличие постоянного, защищенного и многофункционального доступа к сосудистому руслу, предоставляет собой существенную сложность для пациента и системы здравоохранения.

Показания

- Быстрое введение больших объемов жидкости

- Введение вазоактивных и раздражающих венозную стенку, периферической вены, препаратов, в том числе и парентеральное питание

- Экстракорпоральные методы лечения

- Инвазивный мониторинг гемодинамики

- Трансвенозная электрокардиостимуляция

- Длительная антибактериальная терапия

- Трансфузии препаратов крови

- Большие хирургические вмешательства

- Аспирация воздушного эмбола

- Неадекватный венозный доступ через периферическую вену

Выбор катетера

В настоящее время доступно большое количество видов катетеров, а их выбор должен основываться на основании места постановки, причине и длительности использования катетера. Например, в анестезиологии и интенсивной терапии главные критерии выбора катетера являются его длина и количество просветов, катетеры, имеющие от трех до пяти просветов, считаются идеальными для больного ОРИТ: это позволяет вводить сразу несколько препаратов, но сами просветы обычно узкие, с высоким сопротивлением, а значит менее пригодны для быстрой инфузии препаратов при проведении экстренных мероприятий (например, введение препаратов поддерживающих давление в строго расчетной дозировки, и параллельная длительная инфузия антибиотиков).

Типы катетеров

- С одиночными/множественными просветами

- Центральные катетеры, устанавливаемые из периферического доступа (PICC).

- Туннелированные (катетер протягивается на несколько сантиметров под кожей до того, как войдет в сосуд, для того , чтобы уменьшить риск инфицирования).

- диализные катетеры

- катетеры для длительного непрерывного инвазивного мониторинга

Выбор места пункции

Существуют несколько точек доступов, которые можно использовать для катетеризации центральных вен. Сами вены могут залегать глубоко, проходить поверхностно в сосудисто-нервном пучке, а также рядом с другими анатомическими структурами. Врачу необходимо четко понимать анатомию глубоких и поверхностных структур для безопасного выполнения пункции и катетеризации. При наличии возможностей в отделении в отделении интенсивной терапии, при постановке катетера во внутреннюю яремную, бедренную вену, а также при периферических доступах, полезно использовать ультразвуковое исследование. Этот метод помогает визуализировать катетеризируемый сосуд, подтвердить правильность стояния проводника, а также верифицировать различные анатомические вариации расположения.

Наиболее часто для катетеризации используются следующие сосуды:

- Внутренняя яремная вена

- Подключичная вена

- Бедренная вена

- Наружная яремная вена

- Вены верхней конечности или локтевого сгиба

Принципы установки

Основные приготовления и оборудование, необходимые для катетеризации центральных вен схожи, независимо от техники постановки или локализации. Катетеризация должна производиться в выбранной анатомической области, где необходимо обеспечить асептические условия. Строгая асептика в ходе катетеризации ключевой фактор для уменьшения частоты инфицирования – используйте стерильные перчатки, халат, маску и колпак. Правильная укладка и визуализация анатомических ориентиров позволяют уменьшить риск неудач и осложнений. С целью обезболивания используется местная анестезия.

Порядок выполнения манипуляции

Перед проведением манипуляции у пациента повторно уточняются возможные аллергические реакции на препараты.

- Пациент находится в горизонтальном положении.

- Оператор и ассистент надевают стерильные халат, маску, перчатки, шапочку

- Местными антисептиками обрабатывается поле в зоне которого будет проходить непосредственно сама манипуляция, используются обкладные стерильные пеленки для отграничения необходимой зоны.

- Стерильной иглой осуществляется инфильтрационная анестезия местными анестетиками.

- Пункционную иглу на шприце с раствором вводят в направлении сосуда под углом, не превышающим 45 градусов, что снижает последующую вероятность избыточного перегиба катетера. Наклонив наружный конец иглы к коже, прокалывают переднюю стенку сосуда. Попадание в сосуд подтверждают аспирацией крови в шприц.

- Иглу наклоняют еще более полого, снимаю шприц (или используют боковой канал) и вставляют металлический проводник, кончик которого продвигают в просвет сосуда на 10-15 см в центральном направлении. Проводник обычно имеет загнутый J-образный конец, предназначенный для уменьшения риска повреждения сосудистой стенки, а также для облегчения постановки катетера в извитые сосуды.

- Фиксируют проводник в просвете сосуда, а иглу извлекают наружу. На наружный конец проводника надевают дилататор, соответствующий диаметру вводимого катетера. Дилататор вводят, продвигая по проводнику на 2-3 см в просвет сосуда. После удаления дилататора на наружный конец проводника надевают катетер и, продвигая его центрально, вводят катетер далее в сосудистое русло, после чего проводник удаляют и дальнейшее продвижение катетера осуществляют без него.

- Крепко придерживая проводник катетер устанавливают на требуемую глубину, внимательно следя, чтобы проводник не смещался вместе с катетером. При использовании интродьюсера его надевают на проводник после удаления дилататора и вводят в сосуд; следующий этап – на наружный конец проводника надеваю катетер и, продвигая его дистально, в интродьюсер и далее в сосуд, затем извлекают проводник.

- К катетеру присоединяют шприц, еще раз проверяют обратный ток крови.

- Катетер фиксируют к коже швом, накладывается повязка с антисептиком.

Наблюдение

Ежедневно осматривается место пункции и постановки катетера, оценивается состояние кожи, проводится обработка антисептиками, замена фиксирующих повязок, оценивается функциональность катетера, осуществляется промывка.

Контроль

После выполнения манипуляции, с целью скрининг-контроля пациенту через 1,5-2 часа выполняется рентгенографический снимок грудной клетки, с помощью которого можно проконтролировать положение катетера и своевременно предупредить развитие осложнений после постановки в случае их появления.

Осложнения

Осложнения катетеризации центральных вен развиваются в 10% случаев и могут быть условно разделены на механические, инфекционные и тромботические. Частота осложнений зависит от множества факторов, включая место пункции, факторы со стороны пациента (сопутствующие заболевания, вариантная анатомия).

- Пункция артерии

- Гематома

- Пневмоторакс

- Гемоторакс

- Кровотечение

- Аритмия во время процедуры

- Тампонада сердца

- Обструкция дыхательных путей

- Повреждение грудного лимфатического протока (лимфорея, хилоторакс)

- Повреждение плечевого сплетения

- Локальное инфицирование

- Бактериемия, сепсис

Тромботические и эмболические осложнения:

- Тромбоз сосуда

- Образование тромба вокруг катетера

- Воздушная эмболия

- Эмболия катетером/проводником

Заключение

Катетеризация центральных вен жизненно важная процедура, связаная однако с рядом осложнений. Не существует абсолютных противопоказаний для этой процедуры, поскольку она может стать спасательной для жизни (как, например, в случае с гемодиализом необходимый при терминальных заболеваниях почек), но серьезные осложнения, включая смерть, могут произойти в ходе или сразу после постановки. Сосудистый доступ играет важную роль в лечении кардиологических пациентов в критическом состоянии. Исторически сложилось так, что предпочтительны методом навигации при катетеризации центральных вен служил метод идентификации анатомических ориентиров, однако успех зависит от опыта и мануальных навыков оператора, сопутствующих заболеваний пациента (например, коагулопатия, ожирение, предшествующих операции), окружающей обстановки (например, реанимационных мероприятий, ИВЛ) и, самое важное, базируется на ошибочном предположении, что все пациенты имеют сходную анатомию. Как следствие, в литературе сообщается о частоте неудачной катетеризации в диапазоне 7-26%. В настоящее время многочисленные международные согласительные комитеты пропагандируют использование ультразвукового контроля при обеспечении центрального венозного доступа. Как следствие, в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии широко внедряются рекомендации, отмечен рост приобретения необходимой аппаратуры и подготовки персонала. С появлением более дешевого, более портативного и качественного оборудования с высоким разрешением, а также вследствие повышения доступности авторизованных учебных программ многие препятствия для распространения методики удалось преодолеть. Это больше не новая или спорная методика, поэтому все, кто вовлечен в работу службы экстренной кардиологической помощи, используют ультразвуковую навигацию при обеспечении центрального венозного доступа.

В настоящее время отмечается повсеместное распространение ультразвуковых методов диагностики и сопровождения манипуляций в анестезиологии и интенсивной терапии. Во многих отделениях реанимации имеются портативные ультразвуковые сканеры, которые во многих ситуациях могут значительно помочь в оказании медицинской помощи пациенту. Кроме того, происходит изменение некоторых классических методик ультразвуковой диагностики с их адаптацией под практических работников здравоохранения, разрабатываются пошаговые алгоритмы диагностики в той или иной ситуации.

В интенсивной терапии ультразвуковой диагностике принадлежит значительная роль, так как этот метод позволяет быстро осуществить диагностический поиск и получить важные для врача сведения о состоянии организма. Например, быстрое проведение УЗИ портативным сканером может занять гораздо меньше времени, чем организация и проведение рентгенологического исследования.

Разработаны специальные протоколы для неотложной ультразвуковой диагностики, такие как FAST-протокол (неотложное ультразвуковое обследование при травме) или BLUE-протокол (оценка состояния легких и плевральных полостей). Они позволяют систематизировано и быстро произвести оценку состояния пациента и могут выполняться непосредственно в приемном покое или в отделении интенсивной терапии.

При ультразвуковом исследовании в интенсивной терапии важно произвести оценку брюшной полости (поиск жидкости, степень наполнения мочевого пузыря, диаметр нижней полой вены), грудной клетки (поиск жидкости и воздуха в плевральных полостях, оценку состояния легких) и сердца (поиск жидкости в полости перикарда, оценку состояния клапанного аппарата сердца).

При поиске свободной жидкости в брюшной полости чувствительность УЗИ достаточно высока. Место скопления перитонеальной жидкости зависит от положения тела пациента и этиологии заболевания. В положении лежа при сонографии наиболее легко определить перитонеальную жидкость в полости таза или в кармане Морисона. Кроме этого, исследуется спленоренальный карман.

Вместе с поиском жидкости при исследовании брюшной полости выполняют также оценку степени наполнения мочевого пузыря, а также исследование диаметра нижней полой вены. Последнее позволяет в определенной мере оценить волемический статус пациента.

При исследовании грудной клетки перед врачом стоит задача поиска жидкости и воздуха в плевральной полости, а также оценка состояния легких. Оценку наличия выпота в плевральных полостях можно произвести уже при исследовании брюшной полости, так как плевральные полости видны при осмотре анатомических структур ее верхнего этажа (печени, селезенки, кармана Моррисона и спленоренального кармана). Кроме того, существует возможность рассчитать количество плеврального выпота по специальной формуле. УЗИ представляет собой очень чувствительный метод в оценке плеврального выпота и с помощью ультразвука можно обнаружить даже незначительные количества жидкости в положении пациента на спине, в отличие от рентгенографии. При поиске воздуха в плевральной полости ультразвуковое исследование также более чувствительно по сравнению с рентгенографией и способно обнаружить даже небольшое количество воздуха в положении пациента на спине.

При оценке состояния легких обращают внимание на наличие ультразвуковых артефактов, а также на структуру легочной паренхимы. При внимательном проведении исследования, УЗИ позволяет диагностировать такую патологию, как отек легких и состояния, сопровождающиеся уплотнением легочной ткани, например, пневмонии.

Ультразвуковое исследование сердца в неотложной медицине преследует цель поиска жидкости в полости перикарда и оценку работы клапанного аппарата сердца. Своевременное обнаружение жидкости в полости перикарда жизненно важно, если идет речь о подозрении на тампонаду сердца. Оценка сократимости сердца позволяет оценить его работу в целом, а также выявить участки гипокинезии или акинезии. Оценка работы клапанного аппарата позволяет оценить внутрисердечную гемодинамику и в соответствии этим произвести коррекцию лечения при необходимости. Существует отдельный протокол для проведения эхокардиографии в условиях операционной, отделения интенсивной терапии и реанимации или приемного отделения.

Помимо всего перечисленного, ультразвуковой исследование может использоваться при проведении оценки верхних дыхательных путей, оценки степени наполнения желудка, а также для сопровождения разнообразных медицинских манипуляций в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

По материалам статьи Julie A.Gayle, MD, Allan David Kaye, MD, PhD Ultrasound guided central veins cannulation. Anesthesiology News, June 2012 (5)

Julie A.Gayle, MD Старший преподаватель кафедры клинической анестезиологии медицинского факультета Государственного Университета штата Луизиана, Новый Орлеан, Луизиана

Allan David Kaye, MD, PhD Профессор, глава отделения анестезиологии медицинского факультета Государственного Университета штата Луизиана, Новый Орлеан, Луизиана

Данная статья не спонсирована никакими медицинскими компаниями.

Ультразвук в настоящее время все больше и больше входит в ежедневную практику в анестезиологии. Из большого количества его возможных применений следует выделить установку центральных венозных, артериальных и периферических катетеров, а также нервные блокады. До недавнего времени не существовало ни национальных, ни неких общепринятых стандартов относительно обучения постановке центрального венозного катетера (ЦВК) под контролем ультразвука. За последние годы сразу несколько обществ и ассоциаций, включая Американское Общество Анестезиологов (ASA), Американское Общество Эхокардиографии (ASE), Общество Кардиоваскулярных Анестезиологов (Society of Cardiovascular Anaesthesiologists) и Центры Контроля и Предотвращения Распространения Заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention (CDC) опубликовали рекомендации по проведению катетеризации под контролем ультразвука.

Катетеризация центральных вен позволяет клиницисту начать гемодинамический мониторинг, введение лекарственных препаратов, жидкостей и парентерального питания, введение периферических внутривенных устройств и проведение гемодиализа. Внутренняя яремная вена, подключичная и бедренная вены - наиболее часто катетеризируемые сосуды при выполнении сосудистого доступа. Многие анестезиологи для катетеризации выбирают внутреннюю яремную вену (IJV). Использованию внутренней яремной вены способствует возможность визуализации и пальпации определенных анатомических ориентиров. Дополнительные вспомогательные методики включают в себя использование иглы меньшего диаметра для локации IJV, а затем стандартной иглы для канюляции; применение предварительной ультразвуковой локации, во время которой врач помечает на теле пациента расположение вены перед пункцией, и, наконец, ультразвуковую навигацию в реальном времени, сопровождающую пункцию [1].

Согласно исследованиям [2], риск осложнений во время катетеризации центральных сосудов варьируется от 2 до 15%. Эти показатели во многом зависят от опытности медицинского персонала и общего состояния пациента [3,4]. Наиболее часто встречающиеся осложнения катетеризации – это пневматоракс (0-6.6%), прокол сонной артерии (6%), прокол подключичной артерии (0,5%-4%) и гематоракс (1%) [1]. Общий процент неудачных попыток катетеризации IJV составляет 12% [5].

Ранние работы в этой области показали, что использование ультразвука может снизить число травматических осложнений и повысить процент удачных попыток катетеризации [6]. Более современные публикации подтверждают, что применение ультразвуковой навигации во время установки ЦВК увеличивает процент успешных первых попыток катетеризации и снижает опасность повреждения близлежащих артерий [7].

История применения ультразвуковой навигации при катетеризации центральных вен

Статическая и динамическая визуализация

Статическая или непрямая ультразвуковая визуализация во время центрального венозного доступа дает оператору возможность определить точку вкола на коже перед стерильной обработкой места катетеризации. Она позволяет выявить и принять во внимание различия анатомических структур пациентов. По сравнению с традиционным слепым методом с анатомическими метками использование статической ультразвуковой визуализации для маркировки поверхности кожи перед канюляцией IJV увеличивает успешность проводимой процедуры [13]. Динамическая или прямая ультразвуковая визуализация в реальном времени во время установки ЦВК позволяет визаулизировать иглу при продвижении ее к искомому сосуду.

Динамическая или прямая ультразвуковая визуализация при проведении катетеризации дает возможность отслеживать продвижение иглы к искомому сосуду. В дополнение к тому, что ультразвуковая навигация более часто позволяет выполнить катетеризацию удачно с первой попытки, возможность наблюдать канюляцию IJV в реальном времени позволяет сократить время, требующееся для выполнения процедуры, частоту прокола близлежащих артерий и имеет более высокую долю успешных попыток 16.

Доказательства явно свидетельствуют о том, что использование ультразвуковой навигации во время катетеризации центральных вен, в особенности, внутренней яремной вены (IJV) позволяет проводить ее более безопасно и успешно. Однако техника ультразвукового контроля требует прохождения определенного обучения. Обязательным является знание анатомии сосудов и окружающих тканей. Интерпретация двухмерных изображений сосудов и окружающих их структур, полученных на ультразвуковом аппарате, требует практики. Кроме того, намного больше практики требуется для выполнения катетеризации при одновременном отслеживании взаимного расположения датчика и иглы с тем, чтобы визуализация иглы была наиболее четкой.

Несмотря на то, что медицинский персонал осваивает необходимые знания и навыки с разной скоростью, было предложено считать единицей контроля 10 выполненных под наблюдением профессионала ультразвуковых процедур [7]. Kaye et al предложил критическое количество установок ЦВК под ультразвуковым контролем для того, чтобы отличать опытного пользователя ультразвука от новичка. Авторы опытным путем определили, что анестезиологи, выполнившие, по меньшей мере, 20 катетеризаций с использованием ультразвуковой навигации, потенциально создавали существенно меньшее количество осложнений по сравнению с неопытными докторами (Рисунок 1) [1].

Обучение технике установки ЦВК с помощью фантомов зарекомендовало себя в качестве эффективного тренировочного инструмента для получения навыков катетеризации под контролем УЗИ. Результатом работы на фантомах является увеличение скорости нахождения искомых сосудов при использовании ультразвука, нежели чем при работе слепым методом; кроме того, даже неопытный персонал с помощью ультразвука достигает более высокого процента успешных попыток катетеризации при общем более высоком уровне безопасности проводимых манипуляций [17, 18]. Исследования, рассматривающие обучение с использованием симуляторов и последующие результаты проведенных с помощью ультразвука катетеризаций, выполненных обучившимися, позволяют признать предварительную работу на фантомах эффективным методом обучения медицинского персонала. Этот метод дает следующие результаты: значительно более высокая доля успешных канюляций с первой попытки, меньшее количество введений иглы, успешная установка катетера и меньше количество осложнений в виде пневматоракса [19, 20].

Выбор доступа При выборе оптимального венозного доступа рекомендуется принимать во внимание риск возникновения катетерной туннельной инфекции, тромбоза, гематомы, пневматоракса и артимий. Для минимизации риска возникновения туннельной инфекции и тромбоза предпочтительнее устанавливать ЦВК во внутреннюю яремную вену, подключичную вену и другие доступы верхней части тела, нежели чем использовать бедренный доступ. Место пункции должно быть свободным от воспаления и иметь самый низкий потенциал заражения по сравнению с другими возможными доступами. При выборе доступа и места пункции следует обходить участки тела с близко расположенными ранами, ожогами, а также избегать попадания слюны, экскрементов и инфекции на место пункции.

Подключичный доступ имеет преимущества перед яремным доступом в случае длительного нахождения катетера в центральной вене и характеризуется наиболее низким процентом возникновения катетерной туннельной инфекции и тромбоза. Однако в отличие от катетеризации IJV под контролем ультразвука, пользующейся всеобъемлющей поддержкой как в публикациях, так и у пользователей, работа с ультразвуком при канюляции подключичной вены является более технологичной. Ключица затрудняет визуализацию сосуда, тем самым усложняя динамическую визуализацию канюляции. Тем не менее, для работы с пациентами, у которых затруднено распознавание поверхностных ориентиров (тучные больные, пациенты с послеоперационными и постлучевыми рубцовыми изменениями области шеи), применение статического ультразвука перед манипуляцией может упростить визуализацию сосуда и исключить наличие тромбоза [7].

Бедренная вена — доступ выбора в кардиологии, неотложной медицине и в других случаях, требующих осуществления краткосрочного доступа к сосуду. Ясные анатомические ориентиры, относительно быстрое проведение катетеризации и безопасность являются преимуществами при канюляции бедренной вены. Исследование области прокола перед пункцией позволяет уточнить расположение сосудов и окружающих структур. Однако данных в пользу того, что ультразвуковой контроль в реальном времени во время катетеризации бедренной вены позволяет улучшить или ускорить процесс катетеризации, недостаточно. Исследования свидетельствуют о том, что рутинное использование ультразвука во время процедуры не имеет влияния на ее проведение.7

Подтверждение положения катетера

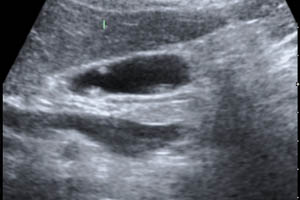

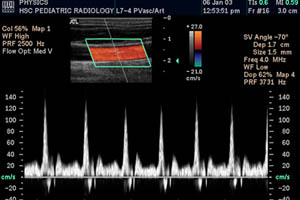

Во избежание случайной дилатации артерии во время катетеризации необходимо подтвердить расположение проводника перед дилатацией сосуда. Ультразвуковая навигация в реальном времени — надежный способ определить местонахождение проводника (в вене или артерии) [22]. Использование ультразвука дает возможность избежать дилатации сонной артерии при попытке катетеризации IJV (Рисунок 2).

Визуализация проводника по длинной оси дает более четкое представление о его местоположении, чем поперечный срез (Рисунки 3, 4). Позиционирование ультразвукового датчика для получения наиболее четкого изображения центральной вены и проводника в ней занимает у большинства пользователей менее минуты, но является самым быстрым и наглядным подтверждением отсутствия опасности повреждения артерий во время процедуры [7]. Манометрия, трансэзофагеальная эхокардиография, трансдукция прямого давления, анализ газов крови, флуороскопия и электрокардиография могут также помочь подтвердить локализацию проводника в вене [23].

В случае если эти методы доступны в лечебном учреждении, они дают более определенное подтверждение расположения проводника. Однако они занимают существенно больше времени, за которое при ошибке катетеризации у пациента могут произойти негативные изменения. Для подтверждения расположения кончика катетера после проведения процедуры необходимо проводить радиографию или флуороскопию.

Попытка удаления катетера после непреднамеренной катетеризации артерии может привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт, гематоракс и артериовенозная фистула. В такой ситуации катетер следует оставить на месте и получить немедленную консультацию общего или кардиохирирурга для оптимального удаления катетера [24].

Инфекционный контроль

В рекомендациях по предотвращению катетерассоциированных инфекций особое внимание уделяется обучению и тренингу медицинского персонала, устанавливающего ЦВК и следящего за состоянием катетера в вене и доступа в целом. Темы для обучения – асептические приемы, поддержание стерильности поля во время установки катетера, использование спиртового раствора хлоргексидина для дезинфекции места вкола, а также манипуляции с уже установленным катетером [12]. Для снижения риска инфицирования следует избегать рутинной установки ЦВК пациентам отделения, а ставить катетер только при наличии показаний. Рекомендуется первым делом оценить доступы, расположенные в верхней части тела, и только при невозможности их осуществления рассматривать возможность использования бедренного и других доступов, расположенных на нижних конечностях.

С целью минимизации риска инфекционных осложнений предпочтительнее выбирать подключичный доступ. По завершении процедуры установки катетера рекомендуется использовать био-окклюзивные повязки. Любые манипуляции с уже установленным катетером (извлечение и замена, обработка катетера) должны выполняться специально обученным медицинским персоналом [12]. В случае возникновения катетерассоциированной инфекции необходимо установить новый катетер в новый доступ. Производить замену катетера в том же доступе не рекомендуется [24]. Как только необходимость наличия катетера в вене исчезает, необходимо немедленно извлечь ЦВК. Согласно публикациям, использование ультразвуковой навигации во время катетеризации не приводит к инфицированию места установки катетера. Использование стерильных проводников и чехлов для датчиков дает возможность сохранить полную стерильность рабочего поля при установке ЦВК.

Стоимость внедрения методики, соотношение затраты-польза

Подавляющее большинство исследователей свидетельствуют о том, что применение ультразвуковой навигации во время катетеризации позволяет повысить безопасность пациента, улучшить клинический исход и увеличить скорость процедуры. Однако технология должна быть не только полезной, она также должна оправдывать затраты лечебного учреждения на ее внедрение и использование. Стандартная стоимость ультразвукового аппарата составляет от 20000 до 30000 долларов США в зависимости от количества датчиков. Таким образом, важно принимать во внимание затраты при использовании ультразвука для контроля установки ЦВК. Ультразвуковая навигация при катетеризации внутренней яремной вены всегда обеспечивает более высокий процент успешных канюляций, снижение частоты осложнений и неудачных попыток, а также уменьшение количества времени, затрачиваемого на процедуру [25]. Ориентировочная стоимость лечения пневматоракса, полученного больным во время установки ЦВК слепым методом с помощью меток, составляет 134 доллара США на одного пациента. На основе данных о количестве пневматораксов (1,5 на 100 пациентов) при использовании техники поверхностных ориентиров это осложнение приводит к расходам в диапазоне от 5 до 10 миллионов долларов США в год в государственных масштабах [26].

Снижение процента неудачных катетеризаций и количества попыток установки ЦВК повышают профессионализм и помогают продемонстрировать экономическую выгоду применения ультразвука. Более того, ультразвуковые исследования играют большую роль также и в других процедурах. Эта технология отлично зарекомендовала себя как средство контроля при выполнении регионарной анестезии и катетеризации артерий [27, 28]. Снижение расходов в результате применения методики возможно отследить путем регистрации снижения количества осложнений, повышения скорости выполнения процедур и профессионализма медицинского персонала, а также безопасности пациента.

Будущее технологии

В последнее время много обсуждается возможность потери медицинским персоналом наработанных навыков и квалификации для работы слепым методом, а также развития зависимости от использования ультразвука в работе. Выдвигались предположения о том, что в случае если ультразвуковая навигация станет стандартом при установке ЦВК, слепой метод с использованием анатомических ориентиров может быть забыт. Вследствие этого медицинский персонал потеряет навыки, а молодые специалисты вообще не научатся работать методом поверхностных ориентиров. В этих случаях при недоступности ультразвукового аппарата, или выходе его из строя может существенно увеличиться доля неудачных катетеризаций и сопутствующих осложнений. Сторонники слепого метода с использованием анатомических ориентиров заявляют о том, что анестезиолог должен уметь устанавливать ЦВК без помощи ультразвука и при этом иметь достаточный уровень успешных попыток и малое количество осложнений.

Некоторые авторы пытались примирить два с первого взгляда противоположные методики, предлагая обучать медицинский персонал слепому методу с использованием поверхностных ориентиров наряду с ультразвуковыми методиками контроля манипуляций. Но реалистичным ли выглядит требование к учащимся овладевать слепой методикой, в то время как априори ясно, что она не будет использоваться в достаточной мере для наработки навыка, или хотя бы для того, чтобы учащиеся считались компетентными в применении методики? [30] В современном мире ультразвуковая навигация в реальном времени стала уже стандартной практикой при катетеризации IJV, и она постепенно приобретает все большую важность при работе с другими доступами. В публикациях постоянно подчеркивается важность прохождения врачами обучения для развития навыков работы с ультразвуком во время катетеризации для улучшения клинических исходов в целом. Таким образом, можно заключить, что время, выделенное на обучение, разумнее потратить не на овладение методикой поверхностных ориентиров, а на изучение основ и техники катетеризации под контролем ультразвука.

Заключение Современные публикации и научные труды всецело поддерживают использование ультразвуковой навигации в реальном времени при катетеризации внутренней яремной вены для увеличения доли успешных попыток установки катетера и снижения количества осложнений. Доказательства также свидетельствуют о том, что для повышения безопасности пациента и улучшения клинического исхода операторам необходимо пройти соответствующий тренинг.

Специализированный аппарат для анестезиологии, кроме обучающей системы навигации и легко стерилизуемого экрана, должен быть снабжен расширенной кинопетлей (длиной около получаса), позволяющей записывать процедуру или проводимую манипуляцию целиком.

Портативный ультразвуковой диагностический аппарат eZono3000 (пр-во Германия) с системой навигации сочетает в себе все вышеперечисленные характеристики и специально разработан для:

- динамического контроля введения иглы при регионарной анестезии,

- контроля пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов,

- проведения скрининговой трансторакальной эхокардиографии при критических состояниях,

- экспресс-диагностики повреждения лёгких (в результате травмы, или некорректной постановки ЦВК), пневматоракса, плеврального выпота,

- экспресс-диагностики и оценки внутренних повреждений при травмах,

- поиск внутренних кровотечений (гемоторакса),

- скрининг аневризмы брюшной аорты,

- для визуализации поверхностных структур, абдоминальной, забрюшинной области,

- проведения специализированных блоков при работе с хронической болью в онкологии,

- диагностики и лечения суставных болей, выполнения инъекций в суставы.

Одним из ключевых преимуществ ультразвукового диагностического аппарата eZono 3000 является система навигации , позволяющая врачу-анестезиологу, не знакомому с применением ультразвуковых технологий, освоить не только специфику выполнения нервной блокады или катетеризации под контролем ультразвука, но также методику быстрой скрининговой оценки критических состояний по протоколам FEEL (Фокусированная эхокардиография при критических состояниях), FAST (Фокусированная сонография при травмах), ААА (Аневризма брюшной аорты), протоколу оценки состояния внутренних органов после травмы, поиск пневматоракса и плеврального выпота.

На экране ультразвукового аппарата eZono одновременно присутствует ультразвуковое изображение в реальном времени и материалы обучающего гида, демонстрирующего - видеоматериал, подсказывающий корректное расположение пациента, выбор плоскости сканирования и метод ведения датчика во время процедуры, - референсное ультразвуковое изображение и/или видео идеального проведения выбранной процедуры для одновременного сравнения его с реальными данными и соответствующей корректировки действий оператора - подсказки по анатомическим особенностям исследуемых структур и необходимые действия и манипуляции датчиком (рекомендуемый путь продвижения иглы в случае проведения регионарной анестезии).

Все эти возможности аппарата позволяют врачу распознавать анатомические особенности структур, видеть продвигаемую иглу, распределение анестетика, сравнивать проведение процедуры с референсным и вовремя корректировать свои действия во избежание осложнений.

При выключении режима подсказок прибор можно использовать как портативный ультразвуковой аппарат высокого класса.

При проведении периферической нервной блокады с использованием аппарата eZono 3000 главным преимуществом является точное позиционирование кончика иглы и, как следствие, снижение риска повреждения нервных стволов и близлежащих сосудов срезом пункционной иглы или внутрисосудистым введением раствора анестетика. За счёт зрительного контроля распределения раствора возможно создать эффективный нервный блок при использовании минимального количества местного анестетика.

При проведении катетеризации центральных вен с использованием ультразвукового аппарата анестезиолога eZono 3000 с системой навигации уменьшается количество механических осложнений и число неудач, при постановке венозного катетера сокращается время, затраченное на катетеризацию сосудов.

Для контроля осуществления сосудистых доступов в аппарате eZono 3000 сохранены настройки, подсказки и референсные УЗИ изображения и видео для внутреннего шейного, подключичного и бедренного доступов, а также несколько больших обучающих разделов.

В помощь медицинскому персоналу при скрининге критических состояний прибор располагает расширенным блоком подсказок, видеоклипов и референсных изображений для скрининговой оценки состояния сердца, брюшной аорты, легких, внутренних органов, жидкости в брюшной и плевральной полостях, пневматоракса и плеврального выпота.

Пользователь может корректировать запрограммированные процедуры в соответствии с принятыми в клинике стандартами и сохранять произведенные изменения.

Датчики для ультразвукового диагностического аппарата eZono 3000 являются ударопрочными, обладают резистивной к очистке спиртом и повреждениям иглой поверхностью

Портативный ультразвуковой диагностический аппарат eZono 3000 (пр-ва Германия) является одним из наиболее прогрессивных и надёжных приборов на рынке медицинского оборудования для регионарной анестезии. Для поддержания функциональных возможностей на высочайшем уровне возможно регулярное обновление программного обеспечения аппарата через Интернет посредством порта USB в течение всего срока службы прибора.

Читайте также: