Родительские позиции педагогические маски и детские роли реферат

Обновлено: 28.06.2024

Детские образовательные учреждения всегда стремились к тесному взаимодействию с семьей. Значимость этого сотрудничества никогда не ставилась под сомнение. Это именно те социальные институты, от слаженной совместной деятельности которых, зависит результативность процесса воспитания маленького человека. Семья же, считается ведущим фактором и условием развития и воспитания ребенка. Именно поэтому работа с семьей –является оной из основных задач педагогических работников. И, конечно же, эффективность такой работы напрямую зависит от родителей и педагога, их взаимоотношений в постановке целей и задач, а так же установления доверительных отношений друг с другом.

Ключевые слова: Воспитание, педагог, семья, личность, взаимодействие.

The role of parents and a teacher in formation of the school children’s personality.

Dyomina Larisa Konstantinovna

Primary educations have always aspired to close interaction with families. The significance of this collaboration is doubtless. These are those social institutions the coordinated and combined activities of which influence on the upbringing process. Exactly due to this fact family is considered to be the main factor and the progress condition en children’s education. That is why the interaction with a family is the main task of a teacher. Certainly the effectiveness of it depends on parents and a teacher their cooperation in defining objects and tasks, and also, establishing of trusting relation with each other

Keywords : Upbringing, a teacher, a family, a personality, an interaction

Традиционно главным институтом воспитания является семья. Семья – это своего рода коллектив, который играет очень важную роль в воспитании ребенка. Семья – это место, где формируются основы личности ребенка, особенно в начальный период жизни, целостность развития зависит от родителей и их усилий. От микроклимата в семье во многом зависит результативность воздействия педагога, так как если ребенок растет в атмосфере любви и доброжелательности, он более податлив воспитательным влияниям и, наоборот ребенок, растущий в атмосфере постоянных конфликтов, психически неустойчив с различными личностными проблемами. [6]

Какую же роль в воспитании подрастающего поколения осуществляет педагог?

Одна из наиболее важных задач совместного взаимодействия педагога и родителей в дошкольном возрасте – создать необходимые условия для благополучного развития ребенка. Но это невозможно, если родители и педагог не могут найти общий язык. И конечно качество дошкольного образования это важный критерий, зависящий от уровня профессионально компетентности воспитателя и педагогической культуры родителей.

Профессор Н. Е. Щуркова советует педагогам строить свои взаимоотношения с родителями на основе таких основополагающих принципов, как: обращение к родительской любви; умение разглядеть в каждом ребенке положительные черты; уважение личности отца и матери, их родительских забот, трудовой и общественной деятельности. [5, с. 54-55.]

Следуя данным принципам, необходимо привлекать родителей проводить беседы с ребенком, замечать и оценивать его успехи, принимать активное участие в различных спортивных,творческих и трудовых мероприятиях детского сада. Все это,несомненно, вызывает у ребенка чувство гордости за свою семью.

При выборе и применении методов семейного воспитания необходимо учитывать ряд условий:

- насколько хорошо родители знают своих детей, их реакцию на ту или иную ситуацию, а так же положительные и отрицательные качества: их увлечения, их взаимоотношения со сверстниками и педагогом, какие просьбы и поручения выполняют, какие затруднения при этом возникают. Для того чтобы понять на сколько хорошо родители владеют данной информацией необходимо проводить тест – опросник, анкетирование, что в дальнейшем помогает более углубленно изучить взаимодействие между детьми и родителями. Благодаря этому педагог сможет дать необходимые методические рекомендации, как правильно родителям организовать свою воспитательную деятельность.

-личный опыт и авторитет родителей, микроклимат взаимоотношений в семье, желание воспитать на собственном примере, так же оказывает большое значение в подборе методов. Здесь обычно используются наглядные методы, а при выборе подходящего, родителями может помочь проведение и анализ анкетирования.

- если же родители отдают свое предпочтение совместной деятельности, то здесь основную роль занимают практические методы. Дети становятся более открытыми при активном общении во время прогулок, просмотре телепередач, совместной трудовой деятельности, все это способствует улучшению взаимопонимания в семье.

-одно из основных условий - это педагогическая культура родителей, она, то и осуществляет основное влияние на правильность выбора методов средств и форм воспитания. Основная и важная функция педагога в том, что он должен подсказать и познакомить родителей с существующими формами и методами, способствующими гармоничному воспитанию ребенка, использовав для этого родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, лектории, конференции,и т. д. Так на какие же именно формы и методы воспитания необходимо обратить внимание родителей :

-Методы убеждения. Здесь используются методы, основанные на личном опыте, такие как беседы, размышления, обсуждения собственного опыта и опыта других, с извлечением урока на будущее, а так же споры, основанные на взаимоуважении.

-Методы обсуждения. В эту группу входят методы поощрения, одобрения словом, взглядом. Методы требования, контроля, а так же доверие ребенку и обращение к нему за помощью.

- Методы приучения. Существенную роль здесь играет микроклимат в семье, семейные традиции.

От установленных родителями приоритетов и зависят их методы воспитания: одни направленно воспитывают послушание, и конечно их методы будут нацелены на то, чтобы ребенок беспрекословно выполнял их требования. Другие же в свою очередь считают необходимым воспитывать самостоятельное мышление, проявление инициативы и, бесспорно, находят для этого нужные методы. [4, с. 263 – 264]

Помимо традиционных методов воспитания, необходимо активно использовать инновационные формы и методы работы с семьей: семейный клуб – это достаточно перспективная форма работы с семьей. Учитывая интересы участников, способствует укреплению института семьи и формированию активной жизненной позиции. Сюда входят: консультации специалистов, открытые занятия, тематические выставки, конкурсы-смотры семейных талантов, журнал наблюдений. Такие мероприятия способствуют налаживанию контакта между родителями и педагогом.

Подводя итог, можно смело говорить о том, что отношения детского дошкольного учреждения и семьи необходимо основывать на сотрудничестве, взаимопонимании и доверии, при условии обратной связи родителей и педагогов. Совместное определение целей работы, распределение сил, средств, совместный контроль и оценивание результатов деятельности – это и есть основа сотрудничества. Будет ли ваш ребенок успешен, самостоятелен, инициативен, открыт для чего-то нового, зависит только от вас, дорогие родители и педагоги.

1. Козлова С. А. Дошкольная педагогика / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. — М., 2000. — 416 с.

2. Лисина М. И. Пути влияния семьи и детского учреждения на становление личности дошкольника. - В кн. : Психологические основы формирования личности в условиях общественного воспитания. - М., 2003, с. 4-8.

3. Мамайчук И. Семейные отношения: психологический анализ и пути коррекции // Дошкольное воспитание. М., 2003 - №5, с. 80-85.

4. Мудрик, А. В. Общение в процессе воспитания. Учебное пособие / А. В. Мудрик. - М. : Педагогическое общество России, 2001. - 320 c.

5. Щуркова Н. Е. Прикладная педагогика воспитания : Учебное пособие / Н. Н Щуркова. – СПб. : Питер, 2005. – 366 с.

Роль театрализованной деятельности в формировании всестороннего развития личности ребёнка Театрализованная деятельность доставляет детям много радости, привлекая своей яркостью, красочностью, динамикой и располагает целым комплексом.

Роль учителя в формировании компетентности младших школьников Активное использование учителями начальных классов в процессе обучения и воспитания национальных и общечеловеческих ценностей является важным.

Ролевая игра — эффективное средство формирования личности дошкольника Ведущим видом деятельности дошкольника является ролевая игра, сущность которой состоит в том, что дети отражают в игре различные стороны.

Отношение – стремительно и незаметно изменяющееся явление. Изменение отношений между людьми с необходимостью ведет к соответствующим изменениям (смене) и субъекта действий. Если субъекты не соответствуют измененным отношениям, то отношение между людьми носит некомфортный, эмоционально отрицательный характер.

А. С. Макаренко достаточно корректен, и все-таки он не совсем точен: человек не объект воспитания, а субъект воспитания, он не педагогическое явление, а живой человек, ребенок, личность, гражданин. Да и сам он – человек, взрослый, личность, гражданин, но при определенных условиях эти люди (взрослый и ребенок) вступают в педагогические отношения и в этот момент времени надеваются педагогические маски – воспитателя и воспитанника или учителя и ученика. Обнаружить, надета ли маска или нет, можно только тогда, когда субъекты педагогических отношений начнут взаимодействовать. И только тогда мы имеем действительное педагогическое явление, обусловленное взаимодействием педагогических масок. Но это, конечно, метафора, на самом деле взаимодействуют люди в масках. А маски, как спецодежда, обеспечивают безопасность исполнителей данных деятельностей. Это взаимодействие порождает воспитательный или учебный процесс, являя собой то одну, то другую сторону педагогического процесса.

При определенных условиях ребенок (человек) может почувствовать себя объектом воспитания. Было бы лучше, если он сам сказал бы нам об этом. Но здесь небольшая проблема, поскольку надо объяснить ему и добиться, чтобы он понял, что значит быть объектом, быть педагогическим явлением и т. п. Можно определиться в вопросе, используя выделенные нами средства.

Если маски надеты и они соответствуют проявленным отношениям (учебным или воспитательным), то взаимодействие субъектов обязательно приведет к запланированному результату (достигнутой цели в той или иной степени), хотя неодноразовым и не одномоментным взаимодействием. Поскольку маски надевались, чтобы достигнуть некоторой цели, то взаимодействие фактически должно рассматриваться как деятельность. Если же маска только у одного из взаимодействующих субъектов, то взаимодействие масок не состоится, не состоится должной деятельности и цели не будут достигнуты.

Если можно было бы видеть, надеты соответствующие маски или нет, то работа учителя и воспитателя была бы значительно облегчена. Так, например, в случае, если маски не надеты, можно было бы не начинать воспитательных или учебных действий, а предпринять вначале меры к тому, чтобы необходимые маски были надеты. Но так как маску видеть нельзя, то приходится действовать вслепую. И если человек, приступивший к деятельности воспитателя, уже надел маску воспитателя, а другой субъект не надел маску воспитанника, то воспитательные воздействия и взаимодействия не произойдут, не состоится воспитательный процесс. Но поскольку реально какое-то взаимодействие состоялось, то состоялся и какой-то процесс образования материальной основы будущего качества, а то, что образовалось, находится вне пределов сознания человека, исполняющего воспитательную деятельность. И ответ на это образование (след) как в форме эмоции и чувства, так и в форме осознанного качества (знания) может быть непредсказуем. Это воспитательская удача или неудача. Большинство неудач имеют своей причиной именно несоответствующее взаимодействие социальных, в данном случае педагогических, масок.

Действительно, если мы имеем учебные отношения, то субъекты этих отношений выполняют функции учителя и ученика. Если один из субъектов, например ученик, нарушает учебные отношения, то он перестает быть учеником. Если же теперь человек, являющийся субъектом учебных отношений (учитель), пожелает вступить в отношения с нарушителем, то он должен перестать быть учителем, в этом случае прекратятся учебные отношения. Но чтобы этого не произошло, в классе имеется командир для урегулирования подобных отношений. Именно он вступает с нарушителем в отношения совсем неучебные, благодаря которым учебная деятельность в классе не прекращается.

Педагогические маски, особенности их использования и функционирования позволяют сделать некоторое обобщение относительно профессиональных масок. Смена масок позволяет человеку стать субъектом различных видов деятельности и достигать целей профессиональной деятельности.

Решения и действия человека в подобных ситуациях могут привести как к положительным, так и к отрицательным результатам.

Быстрая сменяемость масок, характерная для педагогической деятельности, в значительной степени обусловлена количеством участников (взрослых и детей). Учитывая, что в системе общеобразовательных школ, да и в других учебных заведениях отсутствует система диагноза текущего овладения учебным материалом каждого ученика, отсутствует самостоятельная система воспитательной деятельности, можно констатировать, что в системе образования превалирует человеческий фактор, личные качества людей, занятых в системе, а не профессиональные умения и их совершенствование.

Цель: Раскрыть аспекты психологии семейных отношений, функций семьи, семейных ролей и влияния семьи на развитие детей.

Функционирование человека как живого существа предполагает реализацию различных потребностей. Какие-то из них могут быть удовлетворены самостоятельно взрослым человеком, какие-то – только совместно с кем-либо. Если с момента существования брака (объединения мужчины и женщины) значимыми были хозяйственная, экономическая, детородная, воспитательная функция, то к настоящему моменту повсеместно усиливается психотерапевтическая функция, функция эмоциональной поддержки. Брак в его современном виде оценивается с позиций достижения экзистенционального смысла и выступает как психологическое отношение между супругами. При заключении брака востребованными становятся чувства. Именно любовь ведет к созданию семьи.

1. Тенденции развития форм брачно-семейных отношений в современном обществе.

2. Основные функции семьи и их характеристика.

Исследователи единодушны в том, что функции отражают исторический характер связи между семьей и обществом, динамику семейных изменений на разных исторических этапах. Современная семья утратила многие функции, цементировавшие ее в прошлом: производственную, охранительную, образовательную и др.

Однако часть функций являются устойчивыми к изменениям, в этом смысле их можно назвать традиционными:

- регенеративная функция (лат. regeneratio – возрождение, возобновление);

- рекреативная функция (лат. rekreatio – восстановление);

3. Психология эмоциональных отношений. Феномен любви.

Л. Я. Гозман указывает на многоаспектность эмоциональных отношений (аттракции):

- притяжение в физическом смысле, стимулирующее некоторую тенденцию к объединению;

- особенность объекта, который способствует вовлечению человека в совместную с этим человеком активность, что выражает характеристику взаимодействия между этим человеком и объектом;

- эмоция, имеющая своим предметом другого человека, установка на другого человека;

- эмоциональный компонент межличностного общения.

В этих метафорических словах, при всем их наивном схематизме, просвечивает облик почти идеальной любви, полностью захватывающей человека. Такая всепоглощающая любовь встречается нечасто: в мире царят другие, более простые виды любви.

В древнегреческом языке использовались следующие термины для определения разнообразных проявлений и форм любви: эрос – стихийная, страстная, иррациональная любовь – одержимость, стремящаяся к полному физическому обладанию; филиа – любовь-дружба, обусловленная социальными связями и личным выбором, рассудочная и поддающаяся контролю сознания; сторге – спокойная, надежная любовь-нежность, особенно семейная; агапе - любовь бескорыстная, жертвенная, она связана с полной самоотдачей, растворением любящего в заботе о любимом.

4. Семейные роли и лидерство. Контроль и власть в семейных отношениях.

Говоря о психологических ролях членов семьи, нужно отметить, что одна роль может существовать только во взаимодействии с другими ролями. Например, чтобы выполнить роль отца или матери, необходимо, чтобы кто-то выполнял роль сына или дочери. Семейные роли должны создавать систему, которая приближалась бы к непротиворечивой и могла удовлетворять многие психологические потребности. Однако нужно отметить, что такая сложная система семейных ролей не может быть не противоречивой. Важно определить, насколько противоречивость семейных ролей разрушительна и в какой мере сама семья ее регулирует. Существенным моментом является, насколько мнение члена семьи о своей роли совпадает с представлением о ней других.

Классификация основных ролей, описанных Алешиной Ю. Е.:

- ответственный за материальное обеспечение семьи;

- роль ответственного по уходу за младенцем;

- роль сексуального партнера;

- роль организатора развлечений;

- организатор семейной субкультуры;

- роль ответственного за поддержание родственных связей;

В плане воспитания выделяют 5 видов власти, характеризующих отношения между ребенком и взрослым в семье (Френч и Равен):

- власть закона (в интерпретации родителей).

5. Родительские позиции, педагогические маски и детские роли.

Семья – важнейший институт социализации личности.

Приобретение социального опыта идет в процессе непосредственного взаимодействия ребенка с родителями, братьями и сестрами и за счет наблюдения особенностей социального взаимодействия других членов семьи между собой. Поведение родителей по отношению к ребенку выражается в следующих параметрах: контроль, требование зрелости, общение, доброжелательность. Контроль – это попытка влиять на деятельность ребенка. При этом определяется степень подчиненности ребенка требованиям родителей. Требование зрелости – это давление, которое родители оказывают на ребенка, чтобы заставить его действовать на пределе умственных возможностей, высоком социальном и эмоциональном уровне. Общение – это использование родителями убеждения, чтобы добиться от ребенка уступки, выяснение его мнения или отношения к чему-либо. Доброжелательность – то, насколько родители проявляют заинтересованность в ребенке, теплоту, любовь, заботу, сострадание по отношению к нему.

Могут быть выделены группы детей по типу социального развития в семье, например: первая - дети с высоким уровнем независимости, зрелости, уверенности в себе, активности, сдержанности, любознательности, дружелюбия и умения разбираться в окружающей обстановке; вторая – недостаточно уверенные в себе, замкнутые и недоверчивые; третья – не проявляющие любознательности, не умеющие сдерживать себя.

Социальное развитие детей в семье есть продукт и результат взаимодействия и воздействия родителей на детей. Это зависит от избранного родителями стиля или модели поведения. В общем виде это могут быть такие модели как авторитетный родительский контроль, властная модель, снисходительная модель. Продуктивной моделью является авторитетный родительский контроль.

6. Супружеские конфликты и их профилактика.

В. А. Сысенко выделяет следующие причины конфликтов:

- на базе неудовлетворенных сексуальных потребностей одного или обоих супругов;

- неудовлетворенность потребности одного или обоих супругов в положительных эмоциях, отсутствие ласки, заботы, внимания и понимания;

- на почве пристрастия одного из супругов к спиртным напиткам, азартным играм и другим гипертрофированным потребностям;

- финансовые разногласия, возникающие на основе преувеличения потребностей одного из супругов;

- на почве потребности во взаимопомощи, взаимоподдержке и сотрудничестве, а также связанные с разделением труда в семье;

- на почве разных потребностей и интересов в проведении отдыха и досуга, различных хобби.

Специалист в области семейной психотерапии Вирджиния Сатир выделяет четыре важнейшие составляющие взаимодействия между членами семьи:

1. Чувства и мысли человека по отношению к самому себе, или самооценка;

2. Способы, с помощью которых люди передают друг другу различную информацию, делятся переживаниями и соображениями, или способы коммуникации;

3. Совокупность правил, которых придерживаются и которым следуют люди в своей жизни, или семейная система;

4. Методы, с помощью которых семья осуществляет свои связи с другими социальными институтами, или социальные связи.

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию № 7

Психология семейных отношений

1. Тенденции развития семьи в современном мире.

2. Основные функции семьи и их характеристика.

3. Психология эмоциональных отношений. Феномен любви.

4. Семейные роли и лидерство. Контроль и власть в семейных отношениях.

5. Родительские позиции, педагогические маски и детские роли.

6. Супружеские конфликты и их профилактика.

Литература

1. Гребенников, И. В. Основы семейной жизни / И. В. Гребенников. - М., 1991.

2. Дружинин, В. Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин. - М., 1996.

3. Ковалев, С. В. Психология современной семьи / С. В. Ковалев. - М., 1988.

4. Сатир, В. Как строить себя и свою семью / В. Сатир. - М., 1992.

5. Сысенко, В. А. Супружеские конфликты / В. А. Сысенко. - М., 1993.

6. Шнейдер, Л. Б. Психология семейных отношений: курс лекций / Л. Б. Шнейдер. – М.: Апрель-Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2000.

Темы рефератов

1. Проблемы молодой семьи.

2. Формирование брачной пары.

3. Психогигиена интимных отношений.

4. Роль отца в семейном воспитании.

5. Психологическая совместимость супругов.

6. Проблемы полового воспитания детей.

План семинарского занятия

2. Работа в паре. Дайте собственное определение семьи и под этим девизом создайте плакат о своей будущей семье (20 минут).

3. Публикация – защита плаката (по 3 минуты).

4. Анализ итогов парной работы (какой плакат и его защита были самыми интересными, оригинальными) и занятия в целом.

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

В настоящее время имеется немало исследований, в которых анализируются различные аспекты влияния семьи на ребенка. Многие авторы выделяют в качестве ведущего фактора, влияющего на развитие личности ребенка, внутрисемейные отношения, всякое серьезное отклонение от нормы которых означает ущербность, а зачастую и кризис данной семьи, ее воспитательных возможностей. В.Я. Титаренко [18] пишет о том, что внутренние семейные отношения обладают уникальными характеристиками, которые делают семейное воспитание наиболее адекватной формой воспитания. Особую роль они играют в раннем возрасте, так как выступают в форме межличностных отношений, осуществляющихся в процессе непосредственного общения.

| Вложение | Размер |

|---|---|

| roditelskie_pozicii_i_ih_rol_v_formirovanii_lichnosti_rebenka.doc | 66 КБ |

Предварительный просмотр:

Родительские позиции и их роль в формировании личности ребенка

В настоящее время имеется немало исследований, в которых анализируются различные аспекты влияния семьи на ребенка. Многие авторы выделяют в качестве ведущего фактора, влияющего на развитие личности ребенка, внутрисемейные отношения, всякое серьезное отклонение от нормы которых означает ущербность, а зачастую и кризис данной семьи, ее воспитательных возможностей. В.Я. Титаренко [18] пишет о том, что внутренние семейные отношения обладают уникальными характеристиками, которые делают семейное воспитание наиболее адекватной формой воспитания. Особую роль они играют в раннем возрасте, так как выступают в форме межличностных отношений, осуществляющихся в процессе непосредственного общения.

Один из основных факторов, влияющий на формирование личности ребенка — взаимоотношения родителей и детей. По мнению английского психолога Л. Джекона [1], особенность отношения родителей к своим детям закрепляются у последних в их собственном отношении к окружающим и оценкам их. На основании анализа их у детей можно конструировать меру гармоничности или напряженности положения ребенка в семье.

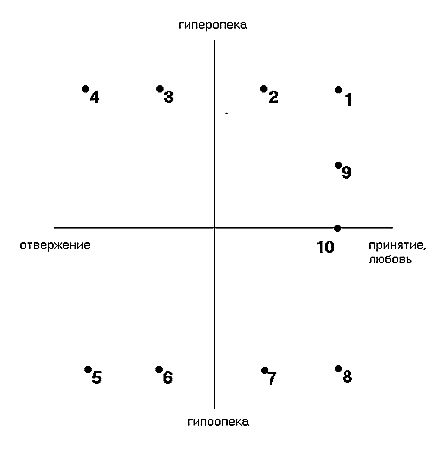

На основе этой системы координат нами была сделана попытка типизации родительских позиций, описанных в различных литературных источниках [7]. Названия родительских позиций предложены автором, заключая в себе характерную особенность той или иной позиции. Дальнейший их анализ будет проводиться именно в этой системе. (Описанные выше типы родительского отношения к ребенку также могут быть описаны в этой системе координат, но во избежание повторов будут рассмотрены позиции, не упомянутые ранее) (см. рисунок).

Рисунок. Типы родительских позиций (пояснения в тексте).

Чрезмерно оберегающие родители. Этот тип воспитания характеризуется преувеличенной, мелочной заботой о детях. Детям не предоставляется возможность самостоятельно принимать решения, самостоятельно действовать, справляться с трудностями, преодолевать препятствия [9]. Родители проявляют постоянную гиперопеку ребенка — ограничивают его социальные контакты, дают советы и предложения [14]. Встречаясь с трудностями в реальной жизни, не имея необходимых навыков их преодоления, выросшие дети терпят неудачи, поражения, что приводит к появлению чувства неуверенности в себе, что выражается в заниженной самооценке, недоверии к своим способностям, страхе перед любыми трудностями в жизни [2].

Гиперсоциальная требовательная позиция. В этом случае от детей требуют порядка, дисциплины, четкого выполнения своих обязанностей. Требования, предъявляемые ребенку, чрезмерно высоки, их выполнение связано с максимальной мобилизацией всех его возможностей, умственных или физических. Достижение успеха становится самоцелью, страдают духовное развитие, формирование гуманистических ценностей [9].

А.И. Захаров так описывает этот тип родительской позиции: это воспитание, которое имеет слишком правильный характер. Ему присущи элементы некоторой формальности в отношениях с детьми, недостаток эмоционального контакта. Родители не учитывают своеобразия личности ребенка, его возрастных потребностей и интересов [5].

Такое отношение родителей к своему ребенку приводит к тому, что он будет выполнять те или иные социальные нормы только из страха перед наказанием, осуждением со стороны родителей. А в их отсутствие будет позволять себе поступать, исходя из эгоистических интересов. Другими словами, подобная родительская позиция способствует развитию двуличия, формированию внешней воспитанности, без личностного принятия нравственных законов поведения.

Раздражительный, эмоционально лабильный родитель. Основной чертой данной родительской позиции является противоречивость эмоций родителя по отношению к ребенку. Противоречивость в отношениях с детьми представлена различными, часто взаимоисключающими сторонами: аффективность и гиперопека уживаются с недостаточной эмоциональной отзывчивостью, тревожность — с доминантностью, завышенные требования — с родительской беспомощностью [4].

Разрушающим моментом здесь является резкий беспричинный перепад в настроении родителя, ребенок не понимает, что от него требуют, не знает, как себя вести, чтобы заслужить одобрение родителей. В результате у ребенка появляется чувство неуверенности и незащищенности. Все эти факторы препятствуют усвоению нравственных норм и их реализации в поведении.

В.П. Левкович [11] обозначает подобную родительскую позицию как приказной стиль общения, который включает в себя безапелляционный тон, требование беспрекословного послушания, придирчивость, нудные нотации и упреки, резкость, запугивание. Подобный стиль общения, приводящий к дефициту положительных эмоциональных компонентов межличностных отношений в семье, формирует у детей негативные качества: лживость; скрытность, озлобленность, жестокость, безынициативность или протест и полное неприятие авторитета родителей.

Т. Адорно [20] разработал концепцию авторитарной личности, механизмы ее формирования, выделил ее признаки. К последним, среди прочих, он относит:

Построение межличностных отношений на основе статуса, власти, престижа и т.п., а не эмоциональной привязанности.

Стремление рассматривать детей как свою собственность, отсюда стремление переделать их в рамках своих ценностей.

Недооценка положительных качеств и способностей ребенка.

При этом все авторы сходятся в том, что такая родительская позиция, такой стиль воспитания приводит к формированию у ребенка неуверенности в себе, замкнутости, недоверчивости. Ребенок вырастает приниженным, завистливым, несамостоятельным.

Отсутствие воспитания как такового. Дети предоставлены сами себе. Чаще это встречается в семьях, где один или оба родителя страдают алкоголизмом. М. Земска обозначает данную родительскую позицию как позицию уклонения, при которой контакты с ребенком носят случайный и редкий характер; ему предоставляется полная свобода и бесконтрольность [6]. Если говорить о нравственном воспитании, то его в данном случае осуществляет кто угодно, только не такой родитель.

Либеральный родитель. Д. Баумринд [21] характеризует таких родителей следующим образом: снисходительны, нетребовательны, неорганизованны, не поощряют детей, относительно редко и вяло делают им замечания, не обращают внимания на воспитание независимости ребенка и его уверенности в себе. По данным Куперсмита, родители, занимающие покровительскую, снисходительную позицию, имеют низкий уровень притязаний, а их дети имеют среднюю самооценку, при этом ориентируются на мнение других о себе [1].

Гипертрофированная родительская любовь. Выражается в снижении критичности и требовательности родителей во взаимоотношениях с детьми, когда родители не только не замечают недостатки ребенка, но и приписывают ему несуществующие достоинства. В результате чего у ребенка, не получающего в процессе общения с родителями критической оценки своих личностных качеств и поступков, развивается завышенная самооценка [9].

Ребенок растет в такой семье, требуя к себе постоянного внимания, стремясь быть на виду, он привыкает думать только о себе. Может вырасти даже антисоциальная, аморальная личность, не знающая запретов, для которой ничего недозволенного нет.

Авторитетные родители. По данным Д. Баумринд, такие родители относятся к своим детям нежно, с теплотой и пониманием, много с ними общаются, контролируют детей, требуют осознанного поведения. И хотя родители прислушиваются к мнению детей, уважают их независимость, они не исходят только из желания детей, придерживаются своих правил, прямо и ясно объясняя мотивы собственных требований. Дети в таких семьях обладают многими полезными качествами: у них высокий уровень независимости, зрелости, уверенности в себе, активности, сдержанности, любознательности, дружелюбия и умения разбираться в окружающей обстановке [21].

А. Болдуин [22], обозначив данную родительскую позицию как контролирующий стиль воспитания, характеризует ее следующим образом: этот стиль воспитания включает значительные ограничения поведения ребенка, четкое и ясное разъяснение ребенку смысла ограничений, отсутствие разногласий между родителями и детьми по поводу дисциплинарных мер.

Демократичные родители. Эта модель поведения родителей сходна с предыдущей по всем признакам, кроме контроля, так как, не отвергая его, родители редко пользуются им. Дети просто поступают так, как того желают родители, без всякого видимого нажима [21].

А. Болдуин [22] характеризует эту позицию следующими параметрами: высокий уровень вербального общения между детьми и родителями, включение детей в обсуждение семейных проблем с учетом их мнения, готовность родителей прийти на помощь, с одновременной верой в успех самостоятельной деятельности ребенка.

Родительские позиции 9 и 10 (авторитетные и демократичные родители), являются наиболее оптимальными. Им характерна взаимная информированность родителей и детей, родители и дети адекватно представляют личностные особенности друг друга, позитивные межличностные отношения, основанные на сопереживании, доброжелательности, деликатности и т.д. [10]. Эти позиции создают благоприятные условия для нравственного развития ребенка.

Эти две позиции, на наш взгляд можно рассматривать как единую, которая реализуется и видоизменяется вместе с взрослением ребенка: по мере роста ребенка, обретения им самостоятельности, опыта поведения в тех или иных ситуациях, анализа последствий своих поступков, родители имеют возможность все меньше контролировать его поведения, постепенно передавая самому ребенку ответственность за свои решения и поступки. И если авторитетный родитель — это, скорее, родитель ребенка дошкольного возраста, то демократический — родитель ребенка, вступающего в подростковый возраст.

Необходимо отметить, что с возрастом ребенка меняется степень контроля за его поведением со стороны родителей, а любовь, уважение, доверие, остаются на прежнем высоком уровне на протяжении всего периода воспитания ребенка, общения с ним. По данным Куперсмита [1] дети в таких семьях имеют высокую самооценку. Семья сплочена, определенный круг семейных вопросов решается совместно, семейное воспитание несет в себе дисциплинирующее начало.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. — М., 1986.

Гарбузов В.И. Нервные дети. — М., 1990.

Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. — М., 1987.

Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. — М., 1992.

Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. — М., 1988.

Земска М. Семья и личность. — М., 1986.

Калинина P.P. Становление нравственности в дошкольном возрасте и социальное окружение: Дис. .канд. психол. наук. — СПб., 1999.

Калинина P.P., Санева Р.И. Диагностика родительской позиции // Сборник научных статей преподавателей Псковского Вольного института. — Псков, 2004.

Короленко Ц.П., Донских Г.А. 7 путей к катастрофе. — Новосибирск, 1990.

Крайг Г. Психология развития. — СПб., 2002.

Левкович В.П. Взаимоотношения в семье как фактор формирования личности ребенка // Психология личности и образ жизни. — М., 1987.

Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. — М,1991.

Макаренко А.С. О воспитании. — М., 1988.

Нещерет ТВ. Влияние взаимоотношений в семье на межличностные связи ребенка: Автореф. канд. психол. наук. — Л., 1980.

Семья в психологической консультации. / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. — М., 1989.

Семья и формирование личности / Под ред. А.А. Бодалева. — М., 1981.

Спиваковская А.С. Обоснование психологической коррекции неадекватной родительской позиции // Семья и формирование личности. — М., 1981.

Титаренко В.Я. Семья и формирование личности. — М., 1987.

Трапезникова Т.М. Этика и психология семейных отношений. — Л., 1988.

Adorao Т., Frankel-Brunswik E., Levinson D., Sanford N. The authoritarian personality. — NY, 1973.

В настоящее время имеется немало исследований, в которых анализируются различные аспекты влияния семьи на ребенка. Многие авторы выделяют в качестве ведущего фактора, влияющего на развитие личности ребенка, внутрисемейные отношения, которые делают семейное воспитание наиболее адекватной формой воспитания, так как выступают в форме межличностных отношений, осуществляющихся в процессе непосредственного общения.

Один из основных факторов, влияющий на формирование личности ребенка - взаимоотношения родителей и детей, ведь особенности отношения родителей к своим детям закрепляются у последних в их собственном отношении к окружающим и оценкам их.

Наиболее изученным аспектом родительско-детских отношений являются родительские установки или позиции.

Под родительскими позициями будем понимать систему или совокупность родительского эмоционального отношения к ребенку, восприятие ребенка родителями и способов поведения с ним.

В литературе накоплен огромный пласт разнообразных описаний родительских позиций. Они могут обозначаться как стили общения, модели поведения, навязывание той или иной роли ребенку, при этом не всегда ясны основания выделения того или иного типа.

Я предлагаю рассматривать родительское отношение к ребенку в предложенной И.Шефером системе двух пар независимых признаков:

И.Шефер, описывая эти признаки, отмечает, что на полюсе "расположение (тепло, любовь)" находятся родители, которые полагают, что их дети обладают многими положительными свойствами, принимают их такими, какие они есть.

На противоположном полюсе находятся родители, которые не расположены к своим детям, не получают удовольствия от общения с ними, видят в них много недостатков.

На полюсе "гиперопека (сдерживание, контроль)" строгие родители предписывают своим детям множество запретов, держат под пристальным надзором.

На другом полюсе – отсутствие контроля; снисходительные родители предписывают минимальное число норм, устанавливают минимальный контроль за их выполнением, делают мало замечаний.

На основе этой системы координат автором была сделана попытка типизации родительских позиций, описанных в различных литературных источниках. Предложенные названия родительских позиций являются авторскими и заключают в себе характерную особенность той или иной позиции. Дальнейший их анализ будет проводиться именно в этой системе (см.рис.).

Рисунок. Типы родительских позиций (пояснения в тексте).

1. Чрезмерно оберегающие родители

Этот тип воспитания характеризуется преувеличенной, мелочной заботой о детях. Детям не предоставляется возможность самостоятельно принимать решения, самостоятельно действовать, справляться с трудностями, преодолевать препятствия. Родители проявляют постоянную гиперопеку ребенка – ограничивают его социальные контакты, дают советы и предложения.

Встречаясь с трудностями в реальной жизни, не имея необходимых навыков их преодоления, выросшие дети терпят неудачи, поражения, что приводит к появлению чувства неуверенности в себе, что выражается в заниженной самооценке, недоверии к своим способностям, страхе перед любыми трудностями в жизни.

2. Гиперсоциальная требовательная позиция

В этом случае от детей требуют порядка, дисциплины, четкого выполнения своих обязанностей. Требования, предъявляемые ребенку, чрезмерно высоки, их выполнение связано с максимальной мобилизацией всех его возможностей, умственных или физических.

Достижение успеха становится самоцелью, страдают духовное развитие, формирование гуманистических ценностей. это воспитание, которое имеет слишком правильный характер. Ему присущи элементы некоторой формальности в отношениях с детьми, недостаток эмоционального контакта; родители не учитывают своеобразия личности ребенка, его возрастных потребностей и интересов. У А.Б.Добровича такое отношение родителей обозначено как навязывание ребенку роли "паинька": это воспитанный, послушный ребенок, от него ждут прежде всего соблюдения приличий.

Исследования психологов показывают, что родительское требование от ребенка прежде всего послушания, умения подстроиться к другим людям, опрятности, бесконфликтного взаимодействия со сверстниками приводит к формированию заниженной самооценки. Такое отношение родителей к своему ребенку приводит к тому, что он будет выполнять те или иные социальные нормы только из страха перед наказанием, осуждением со стороны родителей. А в их отсутствие будет позволять себе поступать, исходя из эгоистических интересов.

3. Раздражительный, эмоционально лабильный родитель

Основной чертой данной родительской позиции является противоречивость эмоций родителя по отношению к ребенку. Противоречивость в отношениях с детьми представлена различными, часто взаимоисключающими сторонами:

- аффективность и гиперопека уживаются с недостаточной эмоциональной отзывчивостью,

- тревожность – с доминантностью,

- завышенные требования – с родительской беспомощностью.

Разрушающим моментом здесь является резкий беспричинный перепад в настроении родителя, ребенок не понимает, что от него требуют, не знает, как себя вести, чтобы заслужить одобрение родителей. В результате у ребенка появляется чувство неуверенности и незащищенности.

4. Авторитарный родитель

Такие родители больше полагаются на строгость и наказания, редко общаются с детьми, жестко контролируют детей, легко применяют власть, не побуждают детей выражать свое собственное мнение.

А.Б.Добрович приводит несколько ролей, которые могут быть навязаны такими родителями: это роли "козла отпущения", "забитого" и "золушки".

А.И.Захаров обозначает такую позицию родителей как "доминантность" и описывает ее следующим образом: безоговорочное предопределение взрослыми любой своей точки зрения, категоричность суждений, приказной тон, стремление подчинить ребенка, использование репрессивных мер, постоянный контроль за действиями ребенка, особенно за его попытками что-то делать по-своему.

Левкович обозначает подобную родительскую позицию как приказной стиль общения, который включает в себя безаппеляционный тон, требование беспрекословного послушания, придирчивость, нудные нотации и упреки, резкость, запугивание. При этом все авторы сходятся в том, что такая родительская позиция, такой стиль воспитания приводит к дефициту положительных эмоциональных компонентов межличностных отношений в семье, к формированию у ребенка неуверенности в себе, замкнутости, недоверчивости. Ребенок вырастает приниженным, завистливым, несамостоятельным, у него формируется скрытность, озлобленность, жестокость, безынициативность или протест и полное неприятие авторитета родителей.

5. Устранившийся, раздражительный родитель

Ребенок для такого родителя - главная помеха, он постоянно мешает. Если воспользоваться понятием А.Б.Добровича, ребенку навязывают роль "ужасного ребенка", создающего лишь хлопоты и напряженные ситуации. По мнению родителя, он непослушен и своеволен. Дети в такой обстановке вырастают замкнутыми, неспособными на чем-либо (ком-либо) сосредоточиться, старательными, но при это жадными, злопамятными, жестокими.

6. Отсутствие воспитания как такового

Дети предоставлены сами себе. Чаще это встречается в семьях, где один или оба родителя страдают алкоголизмом.

М.Земска обозначает данную родительскую позицию как позицию уклонения, при которой контакты с ребенком носят случайный и редкий характер; ему предоставляется полная свобода и бесконтрольность.

Получается, что в данном случае воспитание ребенка осуществляет кто угодно, только не такой родитель. Подобная родительская позиция может наблюдаться в относительно благополучной семье, когда от воспитания устраняется один из родителей. Например, отец, который считает, что воспитание девочки – не мужское занятие.

7. Либеральный родитель

Такие родители снисходительны, нетребовательны, неорганизованны, не поощряют детей, относительно редко и вяло делают им замечания, не обращают внимания на воспитание независимости ребенка и его уверенности в себе.

По данным Куперсмита, родители, занимающие покровительскую, снисходительную позицию, имеют низкий уровень притязаний, а их дети имеют среднюю самооценку, при этом ориентируются на мнение других о себе. В таких семьях родители апеллируют к самостоятельности ребенка ("Ты уже большой"), но на самом деле за этим нередко стоит псевдоучастие, отказ от помощи в критических ситуациях. Эмоциональные отношения между родителями и детьми, как правило, неискренни.

8. Гипертрофированная родительская любовь

Выражается в снижении критичности и требовательности родителей во взаимоотношениях с детьми, когда родители не только не замечают недостатки ребенка, но и приписывают ему несуществующие достоинства. В результате чего у ребенка, не получающего в процессе общения с родителями критической оценки своих личностных качеств и поступков, развивается завышенная самооценка.

А.Б.Добрович выделяет роли, подчеркивающие ценность ребенка для семьи, в частности, "кумир семьи" - ребенок вызывает всеобщее восхищение домашних, как бы он себя ни вел. На эту роль похожа и другая - "мамино (папино, бабушкино. ) сокровище", но в данном случае ребенок является не всеобщим, а чьим-то личным кумиром.

Ребенок растет в такой семье, требуя к себе постоянного внимания, стремясь быть на виду, он привыкает думать только о себе. Может вырасти даже антисоциальная, аморальная личность, не знающая запретов, для которой ничего недозволенного нет.

9. Авторитетные родители

Такие родители относятся к своим детям нежно, с теплотой и пониманием, много с ними общаются, контролируют детей, требуют осознанного поведения. И хотя родители прислушиваются к мнению детей, уважают их независимость, они не исходят только из желания детей, придерживаются своих правил, прямо и ясно объясняя мотивы собственных требований.

Дети в таких семьях обладают многими полезными качествами: у них высокий уровень независимости, зрелости, уверенности в себе, активности, сдержанности, любознательности, дружелюбия и умения разбираться в окружающей обстановке.

А.Болдуин, обозначив данную родительскую позицию как контролирующий стиль воспитания, характеризует ее следующим образом: этот стиль воспитания включает значительные ограничения поведения ребенка, четкое и ясное разъяснение ребенку смысла ограничений, отсутствие разногласий между родителями и детьми по поводу дисциплинарных мер.

10. Демократичные родители

Эта модель поведения родителей сходна с предыдущей по всем признакам, кроме контроля, так как, не отвергая его, родители редко пользуются им. Дети просто поступают так, как того желают родители, без всякого видимого нажима. Для этой позиции характерен: высокий уровень вербального общения между детьми и родителями, включение детей в обсуждение семейных проблем с учетом их мнения, готовность родителей прийти на помощь с одновременной верой в успех самостоятельной деятельности ребенка.

Родительские позиции 9 и 10 (авторитетные и демократичные родители) являются наиболее оптимальными. Для них характерна взаимная информированность родителей и детей, родители и дети адекватно представляют личностные особенности друг друга, позитивные межличностные отношения, основанные на сопереживании, доброжелательности, деликатности. Эти позиции создают благоприятные условия для развития ребенка.

Эти две позиции, на наш взгляд можно рассматривать как единую, которая реализуется и видоизменяется вместе с взрослением ребенка: по мере роста ребенка, обретения им самостоятельности, опыта поведения в тех или иных ситуациях, анализа последствий своих поступков, родители имеют возможность все меньше контролировать его поведения, постепенно передавая самому ребенку ответственность за свои решения и поступки.

И если авторитетный родитель – это, скорее, родитель ребенка дошкольного возраста,

то демократический – родитель ребенка, вступающего в подростковый возраст.

Необходимо отметить, что с возрастом ребенка меняется степень контроля за его поведением со стороны родителей, а любовь, уважение, доверие, остаются на прежнем высоком уровне на протяжении всего периода воспитания ребенка, общения с ним.

В семейном консультировании рассмотрение нарушений семейного воспитания с точки зрения представленной типологии родительских позиций позволяет более четко нацеливать родителей на изменение своего поведения и восприятия ребенка – либо это изменения в степени контроля за его поведением, либо это построение качественно новых эмоциональных связей со своим ребенком.

Читайте также: