Реферат на тему жены декабристов

Обновлено: 25.06.2024

Декабристы – первые русские революционеры, выступившие в декабре 1825 года с оружием в руках против самодержавия и крепостничества.

Подвиг Волконской, Муравьевой, Трубецкой, их подруг оценен как одно из проявлений сочувственного отношения к делу декабристов передовых кругов общества, который имел немаловажное значение и огромный общественный резонанс. Разумеется, при объяснении мотивов деятельности декабристок нельзя не учитывать яркой индивидуальности каждой, особенностей жизненного пути и прочих обстоятельств, накладывавших отпечаток на ход событий, выдвигавших в каждом отдельном случае на передний план те или иные побудительные мотивы.

Николаю I не удалось стереть с лица земли декабристов, уничтожить посеянные их рукой в русскую землю семена свободы. В неравном противоборстве с царем декабристы вышли победителями. Свою лепту в эту борьбу внесли женщины. Они полагали, что надлежит сохранить мужей для пользы Отечества. Более того, верили вместе с мужьями, что дело свободы восторжествует и принесет им избавление от оков. Эта вера была одним из источников их невиданной душевной стойкости.

Теперь этот важный аспект проблемы стал объектом моего реферата. Данная тема особенно актуальна в наше время и вокруг нее ходит много споров. В последнее время в современной литературе встал вопрос о пересмотре образов жен декабристов. Сложилось мнение, что подвиг жен декабристов стал толчком к развитию женской независимости, эмансипации.

Подвиг жен декабристов.

Любовь, вера, память сердца – все это вечная красота, сила человеческая. Как же сильна эта сила в душе русского человека, русской женщины, способной на великие самопожертвования ради любимого человека.

Декабризм оказал глубокое нравственное влияние на женщин, раскрыл их лучшие душевные качества, пробудил готовность к самопожертвованию, мужество, энергию, показал, что они обладают неисчерпаемым запасом любви и участия. Женщины еще не были борцами в нашем понимании этого слова, и, наверное, их главная сила заключалась в терпении. Когда идешь на самое рискованное дело сознательно, представляешь заранее (или по крайней мере должен представлять) ответственность за совершенное и самозамеряешь свои силы с тем вполне реальным наказанием, которое может обрушиться на тебя. Страдать за другого значительно труднее…

Эти одиннадцать жен самые разные – по социальному положению и материальной обеспеченности, по характеру и уровню культуры.

Из титулованной знати – княгиня Мария Волконская – дочь прославленного генерала, героя войны с Наполеоном. Раевские дали дочери отменное образование, и возрастающая привлекательность Марии, соединенная с тонкими суждениями, с поэтичностью, самобытностью характера, музыкальной одаренностью, сделала ее приметной среди сверстниц.

И Екатерина Трубецкая – урожденная графиня Лаваль. Ее отец – француз, бежавший из Франции от революции, обосновался в России. Ее мать, урожденная Козицкая, имела миллионное состояние, так как ее отец владел медно-плавильными заводами на Урале. В доме Лавалей собиралось высшее общество Петербурга: сановники, дипломаты, артисты, поэты. Вращаясь в таком обществе, Екатерина Ивановна, умная от природы, пополняла свое образование и общее развитие.

Александра Григорьевна Муравьева – из графского рода Чернышевых, одного из самых богатых в России, получила обычное светское воспитание, основанное на изучении литературы, искусства и музыки.

Елизавета Петровна Нарышкина – дочь графа Коновницына, генерала, бывшего военного министра, героя Отечественной войны 1812 года. Елизавета Петровна была единственной дочерью и поэтому главным лицом в семье родителей. Все ее желания, а может быть, и прихоти всегда исполнялись. Она была окружена любовью, заботами, росла в роскоши и понятия не имела о домашней работе.

Генеральша Наталия Дмитриевна Фонвизина родилась в имении родителей, костромских дворян Апухтиных. Родители ее были люди состоятельные, дом – полная чаша, девочка росла в роскоши.

Есть среди одиннадцати и совсем незнатные. Александра Ивановна Давыдова, урожденная Потапова – дочь небогатого мелкого чиновника, воспитывалась в семье Давыдовых.

Две француженки – Полина Гебль и Камилла Ле-Дантю – также не могли похвастаться высоким положением в обществе. Гебль, жестоко бедствовавшая в детстве, до замужества работала в Москве продавщицей модного магазина. Мать Камиллы была гувернанткой в доме будущих родственников – Ивашевых.

По возрасту женщины тоже разные. Самые старшие из них – Юшневская и Ентальцева. В 1830 году, когда Мария Казимировна приехала в Сибирь, ей было сорок лет. Примерно столько же – и Александре Васильевне Ентальцевой. Следующая по старшинству – Анна Васильевна Розен. Остальные восемь родились уже в первом десятилетии XIX в., все они приехали в Сибирь, когда им не исполнилось и тридцати. Марии Волконской не было еще и двадцати двух лет; Муравьевой, Фонвизиной и Камилле Ле-Дантю в момент их приезда – по двадцать три года (Муравьева старше Фонвизиной на один год, Ле-Дантю-Ивашева – вообще самая младшая из одиннадцати женщин); Нарышкиной и Давыдовой по двадцать шесть лет, Трубецкой двадцать семь и Анненковой двадцать восемь лет.

После объявления приговора декабристам (12 июля 1826 года) первыми начали хлопотать о разрешении на отъезд к мужу в Сибирь – Е. И. Трубецкая, А. Г. Муравьева, М. Н. Волконская.

Первая из женщин — Екатерина Ивановна Трубецкая — уже в июле 1826 г., на следующий день после отъезда мужа, отправляется вслед за ним. За нею едут Волконская и Муравьева. Из Москвы Мария Николаевна Волконская выехала в Сибирь 29 декабря 1826 года. Примеру первых тут же последовали Е. П. Нарышкина и А. В. Ентальцева; в марте 1828 г. на каторгу в Читинский острог приехали еще две жены — Давыдова и Фонвизина — и невеста Анненкова — Полина Гебль; в августе 1830 г., при переходе каторжан из Читинского острога в Петровский завод, к ним примкнули А. В. Розен и М. К. Юшневская; в сентябре 1831 г. в Петровском заводе состоялась свадьба Василия Ивашева с приехавшей к нему Камиллой Ле-Дантю. Жены, не смотря на все препятствия, которые возникали на их нелегком пути, преодолевали. Ведь, если бы они не обладали такими человеческими качествами характера, как целеустремленностью, стойкостью, жесткостью, но в тоже время, добротой, благородством и беспредельной преданностью, то возможно, они не смогли бы совершить еще казалось бы малый подвиг – добраться без помощи друзей, родственников до места ссылки их мужей.

По приезду на каторгу у жен декабристов началась деятельная жизнь. Жены оказывали помощь не только каждая своему мужу, но и заботились обо всех декабристах, а так же помогали местному населению.

Большая заслуга женщин и в том, что они, находясь в Сибири, связывали узников с внешним миром, с родными. Женщины пишут от своего имени, копируя иногда письма самих декабристов, получают для них корреспонденцию и посылки, выписывают газеты и журналы, русские и иностранные. И эта деятельность принимала общественный характер, ибо информация о сибирских изгнанниках распространялась далеко за пределы родственного круга. Каждой женщине приходилось писать десять, а то и двадцать писем в неделю. Нагрузка эта была столь весомой, что иногда женщинам не оставалось времени писать собственным родителям и детям.

Здоровье заключенных также не могло не волновать женщин. Жены декабристов решили создать больницу и аптеку. Главным действующим лицом была А. Г. Муравьева. Она выписывала из Москвы необходимое оборудование и медикаменты.

Женщины жили вблизи тюрьмы в простых деревенских избах, сами, готовили еду, убирали свое помещение, занимались чинкой одежды, ходили за водой, рубили дрова, топили печь.

Сибирскую ссылку пережили восемь из одиннадцати декабристок. Первой умерла А. Г. Муравьева 22 ноября 1832 года, еще в Петровском заводе. Ее смерть потрясла всех своей нелепостью и трагичностью.

В декабре 1839 года Камилла Петровна простудилась. Произошли преждевременные роды, за которыми последовала родильная горячка, и 30 декабря Камиллы Петровны не стало.

Жены декабристов сыграли важнейшую роль в истории России. Они продемонстрировали своим современникам и современницам пример достойный подражания. Каждая из них была яркой индивидуальностью. В характере каждой сочетались разные качества. Но самыми важными были: жажда подвига самоотречения, забота о других, смелость в поступках, умение найти способ для оказания помощи несчастным, глубокое религиозное чувство в борьбе со злом. Жены декабристов своими поступками, поведением, моральными качествами оказывали огромное нравственное влияние не только на своих мужей, но и на все слои местного общества, привыкшее угодничать перед высшими и богатыми и с презрением относиться к низшим по положению к бедным.

Содержание работы

Введение 3

Жены декабристов. 5

Путь Е.И. Трубецкой в Сибирь. 6

Мария Николаевна Волконская 11

Заключение 18

Список литературы 19

Содержимое работы - 1 файл

реферат Жены Декабристов (переделанный).doc

Ленинградский Государственный Университет

имени А.С. Пушкина

Факультет экономики и инвестиций

Реферат на тему:

Оглавление

Жены декабристов. 5

Путь Е.И. Трубецкой в Сибирь. 6

Мария Николаевна Волконская 11

Список литературы 19

Всего шесть часов длилось восстание. Против восставших были двинуты вчетверо их превосходящие воинские силы царя. В распоряжении царя была артиллерия. Залпы пушек положили конец восстанию. Всю ночь при свете костров убирали раненых и убитых и смывали с площади пролитую кровь.

Декабристам много помогали на каторге и в ссылке выехавшие в Сибирь за мужьями жены.

24 июля 1826 года из великолепного особняка на Английской набережной в Петербурге выехала в Сибирь 26-летняя дочь графа Лаваля, княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая. Эта выросшая в роскоши аристократка первая последовала на каторгу и в ссылку за своим осужденным мужем-декабристом С.П. Трубецким.

Вслед за нею из дома Волконских на набережной Мойки в Петербурге выехала к мужу С.Г. Волконскому в Нерчинские рудники двадцатилетняя княгиня Мария Николаевна Волконская, дочь известного героя 1812 года генерала Н.Н. Раевского.

И вслед за ними одна за другой по тому же бесконечному сибирскому тракту направились жены декабристов: Е.П. Нарышкина, Н.Д. Фонвизина, А.И.Давыдова, А.В. Ентальцева, М.К. Юшневская и А.В. Розен. Среди этих замечательных женщин, к примеру, были еще две совсем юные француженки. Почти не зная русского языка, они отправились в суровую Сибирь, чтобы разделить участь тех, кого давно любили: Полина Гебль вышла на каторге замуж за И.А. Анненкова, Камилла Ле-Дантю - за В.П. Ивашева.

В далекой Сибири эти хрупкие на вид женщины начали строить свою новую жизнь и вместе с декабристами-каторжниками и ссыльнопоселенцами самоотверженно несли свой крест. Лишенные, по существу, всех прав, жены декабристов на протяжении долгих лет своей сибирской жизни не переставали бороться вместе с мужьями против произвола чиновников, за право на человеческое достоинство в условиях ссылки, помогая тем, кто нуждался в их помощи. Жены декабристов - дочери из известных дворянских родов - держали себя гордо, свободно и подчеркнуто независимо в отношении сибирского начальства, большого и малого, которое не только вынуждено было считаться, но и боялось их.

В этих женщинах, в их моральном авторитете и силе воле декабристы находили особую поэзию жизни.

На поселении умерли три жены декабристов (Муравьева, Ивашева и Трубецкая). Три овдовели в Сибири; им было разрешено вернуться в европейскую Россию лишь после общего помилования в 1856 году. Две жены последовали за мужьями из Сибири на Кавказ (Розен и Нарышкина) и три вернулись с мужьями поите амнистии 1856 года (Фонвизина, Волконская и Анненкова).

Екатерина Ивановна Трубецкая первая из жен декабристов обратилась к Николаю I с просьбой разрешить ей последовать за мужем.

Ее отца, французского эмигранта графа И.С. Лаваля, знал весь аристократический Петербург. В его сохранившемся до наших дней роскошном особняке на Английской набережной собиралось избранное петербургское общество.

Полы большого зала особняка были устланы мраморными плитами, вывезенными из римского дворца императора Нерона. Здесь давались балы, и в этом зале незадолго до 14 декабря 1825 года великий князь Николай Павлович танцевал мазурку в паре с дочерью графа Лаваля, юной Екатериной Ивановной.

14 декабря 1825 года великий князь Николай Павлович стал Николаем I, а муж Екатерины Ивановны, декабрист князь Сергей Петрович Трубецкой, оказался в Петропавловской крепости и приговорен был к вечной каторге…

Получив разрешение на поездку, Трубецкая выехала в Сибирь 24 июля 1826 года, на другой день после отправки на каторгу мужа.

Она даже отдаленно не представляла себе, что ждет ее в этом крае отверженных, в этой стране изгнания, и не знала, уезжая, что она навсегда расстается со всеми друзьями своего короткого, так быстро промелькнувшего счастья.

В этот далекий сибирский путь ее со слезами на глазах провожал отец, граф Лаваль. Дочь не плакала. И отца убеждала не плакать. Она говорила, что детей у нее нет и ее долг – быть с мужем в тяжелые для него дни. Она просила отца простить ее…

Начался долгий и томительный путь. На тысячи верст потянулись перед глазами Трубецкой безбрежные сибирские просторы, часто безлесные и безрадостные. Нужно было проехать десятки верст, чтобы, добраться от одного селения до другого.

Далекий Сибирский тракт был полон опасностей. Часто сбивались с пути. Время от времени встречались голодные стаи волков.

В Красноярске заболел провожатый Трубецкой, секретарь ее отца, француз Воше, и она поехала дальше одна. В пути сломалась карета, она продолжала путь на перекладных почтовых лошадях. В Иркутске ей неожиданно посчастливилось встретиться с мужем.

Свидание длилось недолго. Декабристов увезли, а Трубецкая осталась в Иркутске, но выехать отсюда скоро ей не пришлось: здесь ее ожидали бесконечные и мучительные объяснения с иркутским губернатором Цейдлером.

Приехав в Иркутск, Трубецкая обратилась к Цейдлеру за разрешением следовать дальше. Выполняя полученную из Петербурга инструкцию, губернатор уже при первом свидании стал убеждать Трубецкую вернуться обратно.

Трубецкая отказалась. Тогда Цейдлер дал ей подписать документ, выработанный петербургским секретным комитетом на основании представленных Лавинским соображений. В нем было четыре пункта:

1. Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, сделается естественно причастной его судьбе и потеряет прежнее звание, то есть будет уже признаваема не иначе, как женою ссыльнокаторжного, и с тем вместе принимает на себя переносить все, что такое состояние может иметь тягостного, ибо даже и начальство не в состоянии будет защищать ее от ежечасных могущих быть оскорблений от людей самого развратного, презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое право считать жену государственного преступника, несущую равную с ними участь, себе подобною; оскорбления сии могут быть даже насильственные. Закоренелым злодеям не страшны наказания.

2. Дети, которые приживутся в Сибири, поступят в коренные заводские крестьяне.

3. Ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собой взять не дозволено; это запрещается существующими правилами и нужно для собственной их безопасности по причине, что сии места населены людьми, готовыми на всякого рода преступления.

4. Отъездом в Нерчинский край уничтожается право на крепостных людей, с ними прибывших.

Трубецкая подписала эти суровые условия и просила Цейдлера не задерживать ее.

Цеидлер ознакомил ее с рядом новых ограничений, установленных по указанию Николая I для жен декабристов. В них говорилось, что:

необходимые женам декабристов средства на жизнь они могли получать до смерти своих мужей лишь через посредство начальства, но и эти деньги имели право расходовать согласно особым строгим правилам;

после смерти мужей женам декабристов возвращались все их прежние права, как и право распоряжаться своими доходами, но все это лишь в пределах Сибири; возвращение же их в Россию могло иметь место лишь после смерти мужей, с высочайшего на то каждый раз разрешения, и с определенными, установленными для жен декабристов ограничениями.

До 14 декабря 1825 г. были женаты 23 декабриста. После приговора и исполнения казни остались вдовами жены декабристов К. Рылеева и И. Поливанова, умершего в сентябре 1826 г.

11 жен последовали за своими мужьями в Сибирь, а вместе с ними еще 7 женщин: матери и сестры сосланных декабристов.

Содержание

Работа содержит 1 файл

Реферат Жёны декабристов.docx

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Кафедра Математики и методики обучения математики

Андреева Илона Юрьевна

Преподаватель: Дикун А. С.

1. Мария Николаевна Волконская……………………………………………. . 4

2. Екатерина Ивановна Трубецкая……………………………….……………….. .7

3. Анна Васильевна Розен……………………… ……………………………. 11

4. Прасковья Егоровна Анненкова……………………………………………….. 13

5. Александра Григорьевна Муравьёва…………………………………………..15

6. Александра Ивановна Давыдова…… ………………………………………….16

7. Александра Васильевна Ентальцева…………………………………………. 18

8. Елизавета Петровна Нарышкина…… ……………………………………. 19

9. Наталья Дмитриевна Фонвизина…… ……………………………………. 22

10. Мария Казимировна Юшневская……………………………………………..24

До 14 декабря 1825 г. были женаты 23 декабриста. После приговора и исполнения казни остались вдовами жены декабристов К. Рылеева и И. Поливанова, умершего в сентябре 1826 г.

11 жен последовали за своими мужьями в Сибирь, а вместе с ними еще 7 женщин: матери и сестры сосланных декабристов.

Во время венчания у алтаря люди клянутся быть вместе в горе и радости, в бедности и богатстве, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит их. И они были верны этой клятве.

Вот имена женщин, последовавших за своими мужьями, сосланными на каторжные работы в Сибирь:Прасковья Егоровна Анненкова (Полина Гебль), Мария Николаевна Волконская, Александра Ивановна Давыдова, Александра Васильевна Ентальцева, Камилла Петровна Ивашева, Александра Григорьевна Муравьева, Елизавета Петровна Нарышкина, Анна Васильевна Розен, Екатерина Ивановна Трубецкая, Наталья Дмитриевна Фонвизина, Мария Казимировна Юшневская. Это были очень разные женщины: по своему социальному положению и по возрасту, по характеру и по уровню образования… Но объединяло их одно: они пожертвовали всем ради того, чтобы быть рядом с мужьями в годы испытаний. Тюрьму, каторгу и ссылку пережили только 8 из них.

После указа об амнистии декабристов 28 августа 1856 года вместе с мужьями вернулись только пятеро (М. Волконская, П. Анненкова, Е. Нарышкина, А. Розен, Н. Фонвизина). Трое вернулись из Сибири вдовами (М. Юшневская, А. Ентальцева, А. Давыдова). А. Муравьева, К. Ивашева, Е. Трубецкая умерли и похоронены в Сибири.

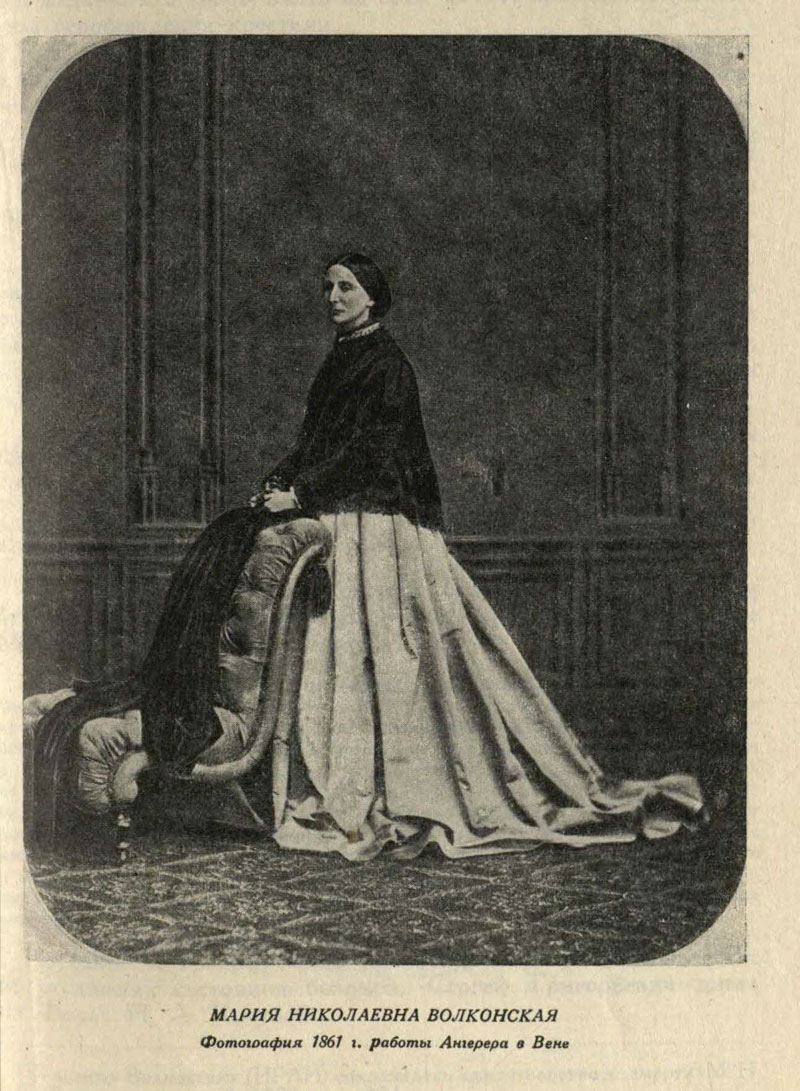

Мария Николаевна Волконская (1805-1863)

Она была самой молодой из жен декабристов. Родилась в семье генерала Н. Раевского, героя Отечественной войны 1812 г. По линии матери – правнучка М.В. Ломоносова.

Получила домашнее образование, свободно говорила на французском и английском языках, играла на фортепьяно и пела, обладала прекрасным голосом.

Ее пением и обаянием был очарован и князь Сергей Волконский. Он часто стал бывать в их доме и, наконец, решился сделать предложение Марии, но через отца и в письменной форме – и через него же получил согласие. А дочери отец сказал: «Кто ж тебя торопит? У вас будет время подружиться.. Князь прекрасный человек…”

Они обвенчались 11 января 1825 года. Сергею Волконскому было 37 лет, а Марии – 19.

В конце 1825 года Мария жила в имении родителей, ожидая ребенка, и не знала о событиях на Сенатской площади, вообще ничего не знала о его участии в тайном обществе. 2 января у них родился сын Николай, а 7 января Волконский был арестован. Его арест, а также арест ее братьев, Александра и Николая, и арест ее дяди Василия Львовича Давыдова от Марии долго скрывали.

Когда Мария с разрешением на выезд в Сибирь пришла к отцу, он в гневе сказал ей: «Я тебя прокляну, если ты через год не вернешься«… И только в 1829 году, перед смертью, он назвал свою любимую дочь “самой удивительной женщиной, которую когда-либо знал”.

22 декабря 1826 г. княгиня Волконская выезжает к мужу в Сибирь. По пути она останавливается в Москве у родственницы Зинаиды Волконской, которая устраивает вечер в честь нее. На этом вечере присутствовал Пушкин.

…Первое свидание с С. Волконским, который находился в Благодатском руднике, произошло на виду у всех. Мария встала на колени перед мужем и поцеловала его кандалы…

Вместе с Е. Трубецкой она поселилась в крестьянском доме. Они помогали своим мужьям, а также другим декабристам всем, чем только могли: готовили им пищу, чинили белье, поддерживали связь с родственниками, писали письма. Их очень уважали местные жители, они умели создать вокруг себя атмосферу доброжелательности, уюта, их поведение отличалось полным отсутствием аристократического высокомерия. Они помогали деньгами и одеждой даже беглым разбойникам, которые, будучи пойманными, не выдали их.

Все, что получали декабристы от родственников, распределялось поровну между всеми, они жили там одной семьей.

А еще через некоторое время всем семейным декабристам разрешили поселиться вне тюрьмы, и жизнь их постепенно стала налаживаться. У них рождаются дети: Михаил и Нелли. В 1835 г. Николай I освобождает Волконского от каторжных работ, и семья уезжает на поселение в село Урик, недалеко от Иркутска. Когда их сын Михаил поступил в гимназию, она вместе с детьми поселяется в Иркутске, а через год приезжает и Сергей Волконский. Их дом становится первым салоном в городе, где проводятся музыкальные и литературные вечера, собирается интеллектуальная гостиная.

В год коронования Александра II приходит известие об амнистии декабристов. Из 120 человек возвращаются только 15… В их числе семья Волконских. Их сыну Михаилу возвращен княжеский титул.

Но Мария уже тяжело больна. Несмотря на проведенное за границей лечение, в 1863 г. она умерла. Сергей Волконский пережил ее на 2 года. Его похоронили, согласно завещанию, в ногах у жены в селе Воронки под Черниговом…

Екатерина Ивановна Трубецкая (1800-1854)

Екатерина Ивановна Трубецкая, урожденная Лаваль, – дочь французского эмигранта, члена Главного правления училищ, позднее — управляющего 3-й экспедицией особой канцелярии Министерства иностранных дел. Мать ее – из очень богатой семьи. Екатерина (как и ее две сестры) получила прекрасное образование, подолгу жила в Европе. Семья Лавалей была известна в Петербурге не только богатством, но и своим культурным уровнем: Лавали собрали большую художественную коллекцию – полотна Рубенса, Рембрандта, античные мраморные статуи, греческие вазы, коллекцию египетских древностей, фарфоровую посуду с вензелями, домашнюю библиотеку размером в 5 тысяч книг… В их доме устраивались великолепные балы, дипломатические приемы, ставились спектакли, проводились праздники, литературные и музыкальные вечера с участием известных артистов, изысканные обеды до 600 человек. Здесь перебывал весь петербургский свет во главе с императором Александром I, здесь читали свои сочинения Карамзин, Жуковский, Грибоедов, Вяземский, Пушкин…

Екатерина была невысокой, полноватой и обаятельной резвушкой с прекрасным голосом. С князем Сергеем Петровичем Трубецким познакомилась в Париже, Трубецкой был на десять лет ее старше, он был знатен, богат, умен, образован, прошел войну с Наполеоном и дослужился до полковника. Одно обстоятельство омрачало этот счастливый брак: у них не было детей.

На следующий же день после отправки Трубецкого на каторгу выехала в Сибирь и она. Ее родители, в отличие от Волконских, поддержали ее. Отец даже отправил с ней своего секретаря, но тот не выдержал суровой дороги и, добравшись уже до Красноярска, вернулся обратно в Петербург, а потом вообще покинул Россию

В сентябре 1826 г. она прибыла в Иркутск, а мужа уже с партией ссыльных отправили в Нерчинские рудники, о чем она не знала. В Иркутске Трубецкая провела 5 месяцев, все это время губернатор Цейдлер, по предписанию из Петербурга, уговаривал её вернуться назад. Однако Екатерина Ивановна оставалась твердой в своём решении. Через некоторое время туда же прибыла и Мария Волконская.

Только в феврале 1827 г. состоялась встреча Екатерины и Сергея Трубецких в Благодатском руднике.

Вместе с Марией Волконской за 3 рубля 50 копеек они поселились в покосившейся хибаре со слюдяными окнами и дымящей печкой. «Ляжешь головой к стене – ноги упираются в двери. Проснешься утром зимним – волосы примерзли к бревнам – между венцами ледяные щели«. Через щель в тюремном заборе Екатерина Трубецкая увидела своего князя, в кандалах, худого и осунувшегося, заросшего бородой, в оборванном тулупчике – и упала в обморок.

Первые месяцы в Благодатском руднике были самыми тяжелыми для них. Каково было выросшей в роскоши во дворце женщине самой топить печку, носить воду, стирать белье, готовить еду, штопать одежду мужу. Она отдала заключенным все свои теплые вещи, а сама ходила в истрепанных башмаках и обморозила ноги.

В сентябре 1827 г. декабристов перевели в Читу, где условия значительно облегчились. Для жен декабристов выстроили целую улицу деревянных домиков и назвали ее Дамской. А в 1829 г. декабристам разрешили снять кандалы.

В Чите у Трубецких появился первый ребенок: дочь Александра. И это было настоящим чудом после 9 лет бездетного брака. А затем дети у них стали появляться один за другим. В конце 1839 г. по отбытии срока каторги Трубецкой вышел на поселение в маленькое бурятское село Оёк Иркутской губернии. Там князь Трубецкой начал заниматься сельским хозяйством, познакомился с крестьянами и их бытом, стал заниматься садоводством, охотой, вел дневник наблюдений за птицами и природными явлениями и даже участвовал в разработке золотоносных приисков. А Екатерина Ивановна воспитывала детей, обучала их грамоте, языкам, музыке, пению.

Против семьи и света

После декабристского восстания 14 (26) декабря 1825 года, когда группа дворян вышла на Сенатскую площадь, 4 восставших были приговорены к казни, а все остальные — к ссылке.

Всем жёнам осуждённых император Николай I предоставил право развестись со своими мужьями, но 11 из них — Прасковья Анненкова, Мария Волконская, Александра Давыдова, Александра Ентальцева, Камилла Ивашева, Александра Муравьёва, Елизавета Нарышкина, Анна Розен, Екатерина Трубецкая, Наталья Фонвизина, Марина Юшневская — от этой привилегии отказались. Эти женщины не просто пошли против своей семьи, которая не хотела отпускать дочерей на каторгу, но и понимали, что они будут ограничены в свободе передвижения и переписки. К тому же, дети, рождавшиеся в ссылке, автоматически становились казёнными крестьянами, несмотря на благородное происхождение своих родителей.

Декабристка в 20 лет

Волконская, как и многие другие жёны декабристов, жила в крестьянском доме. Приходилось готовить каторжникам еду, чинить их одежду, вести за супругов переписку (иногда отправляли по 10−20 писем в неделю), заказывать все новые журналы. За всеми хлопотами у женщин часто не оставалось времени написать пару строк своим близким.

В конце 1820-х у Волконских умер сын, а затем и новорождённая дочь. Через некоторое время каторжников перевели на Петровский завод, где жёнам позволили поселиться в тюрьме вместе с мужьями. Вскоре их и вовсе перевели на поселение вне тюрьмы. В 1835 году Волконского освободили от каторги, и лишь в 1856-м декабристов амнистировали. К тому времени в живых остались только 15 декабристов из 120.

Долгие годы ссылки пагубно сказались на здоровье Марии Волконской. Она умерла в 1863 году.

Из дворца — на рудники

Другая знаменитая декабристка, Екатерина Ивановна Трубецкая, была первой из жён, кто добился от царя права сопровождать своего мужа на каторгу. Она родилась в аристократической семье, но отказалась от всех благ, чтобы получить возможность видеть мужа. Она знала о готовившемся восстании — разговоры о подготовке нередко велись в доме Трубецких, — и всеми силами пыталась отговорить мужа от затеянного. После ареста Трубецкая долго не могла добраться до супруга — они разминулись в Иркутске. В Благодатском руднике, встретившись с Сергеем Трубецким, она упала в обморок: узнать исхудавшего и обтрёпанного князя было непросто.

Трубецкая делила дом с Волконской. По утрам волосы женщин нередко примерзали к брёвнам, ведь зимой ветер дул изо всех щелей. Первое время Екатерине, привыкшей к роскошной жизни во дворце, было тяжело: приходилось самой таскать воду, топить печку и стирать бельё. Все свои тёплые вещи она раздала каторжникам, а сама ходила в растрёпанных башмаках и обморозила ноги. Только позже, в Чите, для жён декабристов построили несколько деревянных домиков и назвали их Дамской улицей.

Между мужем и сыном

Муж Анны Васильевны Розен в сговоре не участвовал, но накануне восстания декабристы пригласили его и попросили привести на Сенатскую площадь как можно больше войск. На следующий день он, вопреки приказу, не стал усмирять восставших, за что и был приговорён к 10 годам каторги. У Анны Васильевны был на руках 6-месячный ребёнок, поэтому она смогла последовать за супругом позже, в 1830 году. Она отправилась в Петровский завод, а затем в Курган.

Между Родиной и любовью

Для Прасковьи Егоровны Анненковой, урождённой Полины Гебль, решение поехать за Иваном Анненковым в ссылку было вдвойне тяжёлым. Француженка, она слабо представляла Сибирь, таинственный и суровый край вечной зимы пугал её. К тому же, она была беременна, а с Анненковым её ещё не связывали узы брака.

Жёны декабристов показали преданность своим мужьям, лишившимся дворянских титулов и прочих привилегий своего сословия и добровольно отправившихся за своими сосланными мужьями в холодную непроглядную Сибирь. Не нужно идеализировать декабристов, в случае их победы в России могла осуществиться революция и гражданская война, которая ничего хорошего не принесла бы людям. Представляем интересные факты о женах декабристов.

Статистика

- Всего жён декабристов было 11 человек, это именно то число женщин, которые вошли в историю под этим наименованием. Вообще женаты на момент восстания были 23 декабриста.

- Все женщины принадлежали к богатому привилегированному сословию дворян. Их мужья были большей частью офицеры царской армии, дворяне, графы и князья.

- После подавления восстания император Николай I издал указ, позволяющий жёнам быстро и без последствий развестись с зачинщиками бунта. Были те, кто воспользовался данным предложением государя, но большинство женщин отказались.

- До царской амнистии в 1956 году дожили только 8 женщин и только у пятерых из них до этого дня дожили мужья.

Причины

Ссылка

- Император своим указом лишал близких родственников зачинщиков бунта, последовавших в ссылку за ними, дворянских прав и привилегий, имущества и возможности претендовать на наследство в будущем.

- Женщины переводились на положение жён ссыльных каторжников, существенно ограничивающее их в гражданских правах.

- Рождённые в ссылке дети становились крепостными крестьянами.

- На жизнь женщины получали мизерное жалование, за которое отчитывались перед начальством рудников, где работали их мужья.

- Свидания происходили два раза в неделю и только в присутствии тюремных надзирателей.

- В ссылке жены вели себя очень самоотверженно, старались помочь и подбодрить мужей.

- Питались они скудно, их еда состояла в основном из чёрствого хлеба и кваса.

- Когда часть декабристов перевели в Читу, то для их жён власти построили небольшие деревянные дома, где женщины проживали группами. Улица, на которой дома были расположены, прозвали Дамской.

- Все посылки от родных поровну делились между всеми ссыльными, женщины жили очень дружно и поддерживали друг друга.

- Они постоянно вели переписку с родными, в том числе много писали за своих мужей, ведь тем была запрещена переписка.

- Они также старались работать, кто-то лечил людей, большинство учили грамоте крестьянских детей. Занимались шитьём и вязанием.

- Большинству женщин пришлось учиться с нуля бытовым навыкам, так как раньше их обслуживала прислуга, многие никогда не умели готовить. Теперь приходилось всё делать самостоятельно, уроки по устройству быта им преподавали крестьянские женщины.

- Когда каторжников перевели на Петровский завод в 1829 году, они смогли воссоединиться с жёнами, каждому предоставили комнату в тюрьме. Позднее всех семейных декабристов перевели на поселение.

Личности

Екатерина Трубецкая

Екатерина Трубецкая первая добилась разрешения уехать в ссылку, выехала 24 июня 1826 года из богатого особняка на Английской набережной в Санкт-Петербурге, добиралась долго, следовала по этапу вместе с уголовниками. Своего мужа князя Сергея Трубецкого она смогла увидеть только через полгода от начала поездки и когда увидела на нём кандалы, то потеряла сознание. Самоотверженной женщине было всего 26 лет, все тёплые вещи она раздала каторжникам, а сама отморозила ноги. До ссылки детей у супругов не было, первого ребёнка Екатерина родила в ссылке через десять лет брака, дочка Александра стала для них настоящим чудом и наградой за тяжёлую жизнь. Всего у супругов родилось девять детей, но выжили только четверо – три дочери и сын. Семья также воспитывала сына политического ссыльного Кучевского и двух дочерей декабриста Михаила Кюхельбекера. Екатерина умерла за два года до амнистии от рака лёгких. Её муж Сергей Трубецкой даже не хотел уезжать из ссылки, но сделал это ради образования сына.

Мария Волконская

За Трубецкой 22 декабря 1826 года последовала Мария Волконская, она была самой молодой из всех жён декабристов и была младше мужа на 17 лет. Она была дочерью генерала Отечественной войны 1812 года Н.Н. Раевского и правнучкой М.В. Ломоносова, но не побоялась поехать на сибирский рудник за мужем князем Сергеем Волконским и разделить с ним тяготы жизни. Все родственники осуждали её решение, в столице она оставила годовалого сына. В ссылке родила ещё троих детей – двух дочерей и сына, к сожалению, оставленный в столице сын Николай умер в детстве, умерла также новорождённая дочь Софья. В живых у семьи остались дочь Нелли и сын Михаил. Отец Марии долго гневался на поступок дочери и не понимал её, только перед смертью он сказал, что его дочь самая удивительная женщина из всех, кого он знал. Взрослому сыну Михаилу власти вернули княжеский титул Волконских.

Полина Гебель

Александра Муравьева

Александра Муравьёва стала символом жён декабристов, она поехала за мужем первой из женщин, сразу после оглашения приговора и после родов третьим ребёнком. Запомнилась она ещё и своей ранней смертью в неполные 28 лет на Петровском заводе, следующем этапе ссылки после Читы. Её муж Никита Муравьёв поседел после смерти жены. В ссылке Александра родила ещё троих детей, выжила из них только одна дочь Софья. Тяжёлые роды и холодный климат сильно подорвали её здоровье. Перевести её тело на родину власти не разрешили, и женщина была захоронена на поселении.

Елизавета Нарышкина

Муж Елизаветы Нарышкиной не принимал участие в восстании, но за то, что состоял в тайном обществе декабристов, был приговорён к 8 годам каторжных работ. Она не раздумывая отправилась за супругом Михаилом в место ссылки в Читу, несмотря на то, что привыкла жить роскошной жизнью — при императорском дворе она была фрейлиной и дочерью министра военных дел Петра Коновницына. На Кургане они купили дом, где Михаил занимался сельским хозяйством. Позднее его отправляют на Кавказ в качестве рядового, и верная жена всюду следует за ним. Детей у них не было, единственная дочь умерла во младенчестве.

Камилла Ивашева

Наталья Фонвизина

Наталья Фонвизина вышла в 19 лет замуж за своего двоюродного дядю Михаила Фонвизина. Последовав за мужем в ссылку, она оставили на родных двоих сыновей. В Сибири и супругов родилось ещё трое детей, но они не выжили, а старшие два сына погибли в молодом возрасте 25 и 26 лет. Смерть всех детей стало настоящей трагедией для этой необыкновенной женщины, но она была очень религиозна и во всём видела предзнамение, много помогала бедным и воспитывала приёмных детей. И после смерти мужа она связала судьбу опять с декабристом – Иваном Пущиным.

Анна Розен

Анна Розен была дочерью директора Царскосельского лицея, получила очень хорошее образование и в юном возрасте вышла замуж за офицера Андрея Розена, который был единственным мужем, рассказавшем своей жене о восстании и возможном аресте. Его приговорили к 10 годам каторги, потом срок сократили до 6 лет. Анна оставила маленького сына сестре на воспитание и поехала в 1830 году в след за мужем в Сибирь, где лечила каторжан. Первого рождённого на Петровском заводе сына супруги назвали Кондратием в память о декабристе Рылееве, позднее родился третий сын Василий. На Кургане супруги купили большой дом с садом на деньги, присланные от родственников.

Александра Давыдова

Меньше всего исторических и литературных трудов посвящено Александре Давыдовой, жене лейб-гусара Василия Давыдова. Она приехала к мужу в острог в 1828 году в Читу, оставив шестерых детей на родственников. В ссылке она родила ещё 7 детей, это была самая многодетная семья среди декабристов. Александра сохранила на память многие рисунки и письма осуждённых. Всем детям четы Давыдовых вернули дворянский титул после амнистии.

Александра Ентальцева

Для Александры Ентальцевой брак с декабристом Андреем Ентальцевым был вторым по счёту, она была самой старшей из жён, ей было 44 года. Мужа её осудили на год каторжных работ, а затем отправили на поселение. Ложные доносы на Ентальцева подорвали его психическое здоровье, в 1841 году он уже был не адекватен, убегал из дома и сжигал вещи, позднее его парализовало. Все 4 года до его смерти Александра ухаживала за ним. После смерти мужа в 1845 году она просила у власти разрешения вернуться, но ей отказали. Разрешение на выезд в Москву она получила только через амнистию, спустя 10 лет.

Мария Юшневская

Муж Марии Юшневской был приговорён к пожизненной каторге как член Южного тайного общества. Прошение следовать за мужем она подала в 1826 году, прожив с ним 14 лет в браке, но разрешение смогла получить только в 1830 году, причина задержки была в дочери от первого брака, которой так и не разрешили поехать с матерью. В ссылке Мария воспитывала приёмных детей, своих больше не родила, Алексей Юшневский скоропостижно скончался в 1844 году, а женщине пришлось ждать амнистии ещё 11 лет чтобы выехать из ссылки.

Читайте также: