Реферат на тему обрядовые песни

Обновлено: 17.06.2024

Календарно-обрядовые песни относятся к древнейшему виду народного творчества, и получили они свое название из-за связи с народным сельскохозяйственным календарем — распорядком работ по временам года.

Календарно-обрядовые песни, как правило, невелики по объему и несложны по поэтической структуре. В них заключены тревога и ликование, неуверенность и надежда. Одна из общих черт — персонификация основного образа, связанного со смыслом обряда. Так, в рождественских песнях рисуется Коляда, которая ходит по дворам, ищет хозяина, одаривает его всякими благами. С подобными образами — Масленицы, Весны, Троицы — мы встречаемся во многих календарных песнях. Песни упрашивают, призывают к добру эти странные существа, а иногда упрекают в обмане и легкомыслии.

В содержании календарно-обрядового фольклора отразились самые разнообразные верования наших предков, представления о круговороте природы и устройстве мироздания. Песни входили в весенние, летние, осенние и зимние обряды, поскольку люди верили, что их действия и заклинания будут услышаны могучими силами матери-Земли, Солнца, Воды, небесных светил.

Календарно-обрядовые песни относятся к древнейшему виду народного творчества, и получили они свое название из-за связи с народным сельскохозяйственным календарем — распорядком работ по временам года.

Календарно-обрядовые песни, как правило, невелики по объему и несложны по поэтической структуре. В них заключены тревога и ликование, неуверенность и надежда. Одна из общих черт — персонификация основного образа, связанного со смыслом обряда. Так, в рождественских песнях рисуется Коляда, которая ходит по дворам, ищет хозяина, одаривает его всякими благами. С подобными образами — Масленицы, Весны, Троицы — мы встречаемся во многих календарных песнях. Песни упрашивают, призывают к добру эти странные существа, а иногда упрекают в обмане и легкомыслии.

В содержании календарно-обрядового фольклора отразились самые разнообразные верования наших предков, представления о круговороте природы и устройстве мироздания. Песни входили в весенние, летние, осенние и зимние обряды, поскольку люди верили, что их действия и заклинания будут услышаны могучими силами матери-Земли, Солнца, Воды, небесных светил.

Календарно-обрядовые песни относятся к древнейшему виду народного творчества, и получили они свое название из-за связи с народным сельскохозяйственным календарем — распорядком работ по временам года.

Календарно-обрядовые песни, как правило, невелики по объему и несложны по поэтической структуре. В них заключены тревога и ликование, неуверенность и надежда. Одна из общих черт — персонификация основного образа, связанного со смыслом обряда. Так, в рождественских песнях рисуется Коляда, которая ходит по дворам, ищет хозяина, одаривает его всякими благами. С подобными образами — Масленицы, Весны, Троицы — мы встречаемся во многих календарных песнях. Песни упрашивают, призывают к добру эти странные существа, а иногда упрекают в обмане и легкомыслии.

В содержании календарно-обрядового фольклора отразились самые разнообразные верования наших предков, представления о круговороте природы и устройстве мироздания. Песни входили в весенние, летние, осенние и зимние обряды, поскольку люди верили, что их действия и заклинания будут услышаны могучими силами матери-Земли, Солнца, Воды, небесных светил.

Календарно-обрядовые песни относятся к древнейшему виду народного творчества, и получили они свое название из-за связи с народным сельскохозяйственным календарем — распорядком работ по временам года.

Календарно-обрядовые песни, как правило, невелики по объему и несложны по поэтической структуре. В них заключены тревога и ликование, неуверенность и надежда. Одна из общих черт — персонификация основного образа, связанного со смыслом обряда. Так, в рождественских песнях рисуется Коляда, которая ходит по дворам, ищет хозяина, одаривает его всякими благами. С подобными образами — Масленицы, Весны, Троицы — мы встречаемся во многих календарных песнях. Песни упрашивают, призывают к добру эти странные существа, а иногда упрекают в обмане и легкомыслии.

В содержании календарно-обрядового фольклора отразились самые разнообразные верования наших предков, представления о круговороте природы и устройстве мироздания. Песни входили в весенние, летние, осенние и зимние обряды, поскольку люди верили, что их действия и заклинания будут услышаны могучими силами матери-Земли, Солнца, Воды, небесных светил.

Обрядовые песни - это вид фольклора, сопровождавший календарные и семейные праздники, а также труд земледельца в течение хозяйственного года.

Календарно обрядовые песни - это разновидность обрядовых песен, которые связаны с праздниками, с явлениями природы и трудом крестьян в разные времена года. Всю календарную обрядность также связывают с солнечным циклом — солнцестояниями и равноденствиями.

Фолькло́р - это устное народное творчество; совокупность верований, обычаев, обрядов, песен, сказок и др. явлений быта народов. Важнейшей особенностью фольклора является ориентация на устный способ передачи информации. Носителями обычно выступали сельские жители

Обряд - это церемония, ряд строго определенных обычаем действий, сопровождающих и оформляющих совершение актов преимущественно культового характера.

Можно выделить 4 цикла календарно - обрядовой поэзии: зима, весна, лето, осень.

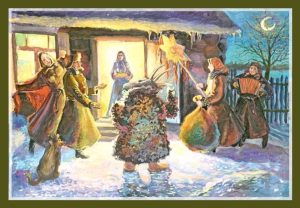

Среди зимних календарно - обрядовых песен большое место занимали колядки. Колядованием назывались праздничные обходы изб с пением песен - колядок. Ряженые ходили по домам и желали богатого урожая, приплода скота, счастья в семенной жизни и здоровья. В заключение они просили награду за свой труд.

Коляда, коляда!

А бывает коляда

На кануне Рождества

Коляда пришла

Рождество принесла.

Ты нас будешь дарить -

Мы будем хвалить,

А не будешь дарить -

Мы будем корить!

Коляда, коляда!

Подавай пирога!

Масленичные календарно - обрядовые песни

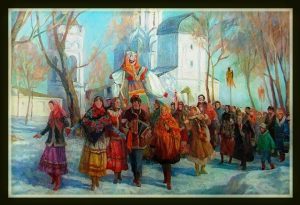

Масленица символизирует наступление весны и уход зимы. Это веселый праздник с блинами, угощениями и хороводом. Отмечается семь дней. Заканчивается сжиганием чучела Масленицы. Ритуальное сжигание куклы имело глубокий смысл: уничтожить символ зимы необходимо для воскрешения его силы весной.

Масленица Зиму замыкает,

Весну Красну приглашает!

Ой, Зимушка-Зима!

Иди спать, отдыхать!

Весна Красна!

К нам приди опять!

Становись в круг, весь народ!

Гармонист, грянь хоровод!

С доброй вестью к вам пришли,

Веселье, радость принесли!

Зима-то кончается,

Масленица начинается!

Веселись, народ:

В гости Масленка идет

С пирогами и блинами, -

Весну под руку ведет!

Будем петь, гулять, -

Весну-матушку встречать!

На санях кататься,

блинками баловаться!

Весенние календарно - обрядовые песни

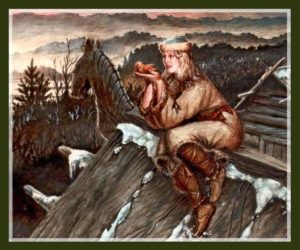

Приблизить приход весны было призвано исполнение обрядовых песен Веснянок. Их кликали, взобравшись на крыши или пригорки, призывая весну. Прилет птиц означал приход весны, поэтому неотъемлемой часть весенних обрядов были обращения к птицам, жаворонкам:

Жаворонки, жавороночки!

Прилетите к нам,

Принесите нам лето теплое,

Унесите от нас зиму холодную.

Нам холодная зима надоскучила,

Руки, ноги отморозила.

Весна! Весна красна!

Тепло солнышко!

Приди скорей,

Согрей детей!

Приди к нам с радостью!

С великой милостью!

С льном высоким!

С корнем глубоким!

С хлебом богатым!

Один из самых больших весенних праздников славян — Его́рий Ве́шний (Юрьев день), проводили обряд первого выгона скота на пастбище. Скот украшали лентами, цветами, пели о наступлении лета. С древнейших времен Юрьев день воспринимался народом как одна из границ между зимой и летом, важная дата в сельскохозяйственном календаре, а потому к нему приурочивалось множество работ, сопровождавшихся различными ритуалами.

Юрий, добрый вечер!

Юрий, подай ключи,

Юрий, отомкни землю,

Юрий, пусти траву!

— Юрий, на что трава?

— Трава для коников!

— Юрий, на что роса?

— Роса для воликов!

Летние обрядовые песни

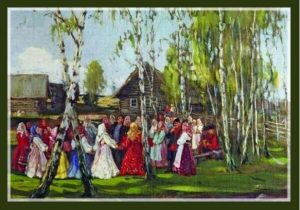

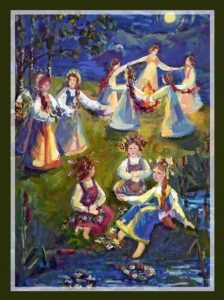

Самые известные летние обряды связаны с праздниками Троица и Иван Купала. На Троицу дома украшали березками.

Совпадение времени совершения обрядов со сроками работ по выращиванию урожая. Земледельческий и христианский календари. Святки, масленица, веснянка, Егорьев день, Пасха. Ритуалы и песни в ночь на Ивана Купалу, встречи солнца в Петров день, сбора урожая.

| Рубрика | Культура и искусство |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 13.01.2011 |

| Размер файла | 21,9 K |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Башкирский государственный педагогический университет

Реферат на тему:

Русские народные песни календарных обрядов.

3 курса, институт педагогики

Проверила: кандидат искусствоведения,

доцент Угрюмова Т.С.

Введение

Жизнь земледельца зависит от природы, и потому еще в глубокой древности люди старались на нее воздействовать. Появились обряды, целью которых было заклинать плодородие земли, хороший приплод домашнего скота, семейное изобилие и благополучие. Время совершения обрядов совпадало со сроками работ по выращиванию урожая. С течением времени земледельческий календарь причудливо соединялся с календарем христианских праздников. Этот календарь представляет собой в кратком виде следующий комплекс.

Праздничный календарь.

1. Зимние святки - с 25 декабря по 6 января (все даты даны по старому стилю).

2. Рождество - 25 декабря.

3. Святые вечера - с 25 декабря по 1 января.

4. Васильев день - 1 января.

5. Страшные вечера - с 1 января по 6 января.

6. Крещение - 6 января.

7. Масленица - восьмая неделя перед Пасхой.

8. Весенне-летние праздники.

9. Сороки - 9 марта; день весеннего равноденствия.

10. Пасха - первое воскресенье после первого весеннего новолуния (между 22 марта и 25 апреля).

11. Егорьев день - 23 апреля.

12. Летние святки - русальская, или семицкая, неделя, седьмая неделя после Пасхи.

13. Семик - четверг на русальской неделе, седьмой после Пасхи.

14. Троица - воскресенье на русальской неделе, седьмое после Пасхи.

15. Аграфена Купальница - 23 июня.

16. Иван Купала - 24 июня.

17. Петров день - 29 июня.

Обряды.

· Зимние святки.

В каждый из праздников совершались определенные обрядовые действия и пелись приуроченные к этому празднику песни. Цель всех обрядов и песен была одна - способствовать жизненному благополучию крестьян. Потому календарным песням свойственно не только торжество смысла, но и определенное единство музыкального напева.

Зимние святки были шумным и веселым праздником. Молодежь обходила все дома в деревне со святочными песнями. Жгли костры, рядились, собирались на игрища, устраивали посиделки, девушки гадали. Праздничная атмосфера святок описана в знаменитой балладе В.А. Жуковского "Светлана", в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин", в рассказе Н.В. Гоголя "Ночь перед Рождеством". Зимние святки начинались с колядования. Парни и девушки ходили по деревне и у каждого двора "кликали" Коляду. Песни, исполнявшиеся при этом, в разных местах России назывались различно: колядки, овсени или виноградья. Хозяевам дома песней желали жизненных благ и требовали вознагражденья. Песни адресовались либо всей семье (всему двору), либо отдельно хозяину или хозяйке, были специальные песни для парня-жениха и для девушки-невесты. В песне рассказывалось о приходе Коляды или Овсеня (в припевах часто - Таусень) - существ, похожих на человека. Даже о самих христианских праздниках говорили как о живых людях: по мосточку, срубленному Овсенем, и приходят "три братца" - Рождество, Крещенье и Васильев день. Коляда и Овсень - мифологические персонажи песен - должны были принести крестьянам обильный урожай и домашнее счастье.

Девушки в святочные вечера гадали. Гадания были разные, их было много. Некоторые из них сопровождались подблюдными песнями. "Ставят на стол четыре блюда, покрытые полотенцами или платками. В одно блюдо кладут уголь, тв другое печину, то есть кусок сухой глины от печки, в третье - щетку, в четвертое - кольцо. Гадающая девушка вынимает из блюда судьбу свою; ежели вынет уголь, то ей предстоит дурная участь; ежели печинку, то смерть; ежели щетку, то будет у ней старый муж; и ежели вынет кольцо, то будет жить в радости и муж будет молодой".

Песни святочных гаданий предвещали судьбу: богатство или бедность, скорую свадьбу или вечное девичество, удачное и несчастное замужество, разлуку, дальнюю дорогу, смерть.

· Масленица.

Масленица - следующий после зимних святок крупный праздник в деревне. Масленицу праздновали в течение недели, шумно, разгульно, весело. Это были проводы зимы. На масленицу устраивались пиры с непременными блинами, катанье с ледяных гор, кулачные бои, катанье на тройках. Величали молодых, поженившихся в этом году, поминали умерших, обходили дворы с масленичными песнями, в которых желали хозяевам урожая и изобилия.

В праздновании масленицы участвовали люди всех возрастов, но особенную роль играли дети. В одних местах было принято посылать ребятишек с первовыпеченными блинами на огород, где они, скача верхом на кочерге, кричали: "Прощай, зима сопливая! Приходи, лето красное! Соху, борону! И пахать пойду!" В других местах дети бегали накануне Масленицы с лаптями по деревне и всех, кто возвращался из города, спрашивали: "Везешь ли Масленицу?" Отвечавших отрицательно колотили лаптями. В некоторых губерниях именно мальчишки открывали праздник, строя ледяные горы и приветствуя Масленицу ритуальными приговорами. Наконец, в последний день праздника дети бегали иногда по деревне от избы к избе и требовали блинов особыми песенками. За поданный блин они показывали хозяйке куклу Масленицы, что сулило урожай.

Песен на Масленицу пелось множество. Масленичными песнями встречали Масленицу, прославляли ее и подсмеивались над ней, прощались с нею. С Масленицей разговаривали как с живым существом. В песнях она то красивая девушка, то "баба-кривошейка", то "дорогая гостья", то "обируха" и "обмануха". В некоторых областях делали чучело из соломы - Масленицу, которую устанавливали в начале праздника где-нибудь на видном месте. В последний праздничный день чучело везли на санях в поле, сжигали, а затем хоронили или разбрасывали головни и пепел по полям, зарывали в снег.

Уничтожая божество, люди верили, что весной с новой растительностью оно воскреснет вновь, даруя урожай.

· Веснянка.

Весну встречали в разных местах в разное время. Крестьяне считали, что приход весны можно ускорить, выполнив определенные обрядовые действия.

Выпекали из теста фигурки птиц (обычно жаворонков). Девушки и дети взбирались на крыши домов, сараев, поленницы, на деревья и с высоты закликали весну. В веснянках-закличках просили весенних птиц принести из-за синего моря ключи с замками, "закрыть зиму холодную" и открыть "отпереть лето теплое". После исполнения веснянок головки "жаворонков" натыкали на солому, покрывавшую крышу, а остальное печенье съедали.

· Егорьев день.

В Егорьев день впервые после зимы выгоняли скот на пастбища, подхлестывая животных ветками вербы (у вербы первой среди древесных растений набухают весной почки; по народным поверьям верба обладала, поэтому магической животворящей силой). Этот праздник был преимущественно мужским. Мужчины обходили поля, закликая Егория уберечь скот от падежа, болезней, от зверей и сглаза. Подростки ходили от двора ко двору и пели перед каждым домом песни-пожелания. В этом весеннем празднике особенная роль отводилась пастуху. Он должен был ритуальной игрой на пастушеском рожке и специальными заговорами сохранить скот целым и невредимым на все время, пока скот пасется в поле.

· Пасха.

Из пасхальных обрядов песнями сопровождался только обход дворов молодоженов ("вьюнца" и "вьюницы"), ставших мужем и женой в пошедшую зиму.

· Весенне-летние праздники.

Самый многообрядовый среди них - летние святки или русальская неделя.

Главные действующие лица во время летних святок - девушки; главный герой исполнявшихся песен - березка, воплощавшая для крестьян животворную растительную силу.

В Семик, празднично одевшись, девушки отправлялись в лес завивать березу: перевязывали концы деревьев кольцами, сплетали березовые верхушки с травой, пригнув березу. Венок, образованный ветвями, представлял собой магический круг. Березу завивали на несколько дней - до Троицына дня, когда шли смотреть, завял венок или нет, и в зависимости от этого предугадывали, счастливым или несчастным будет ближайший год и как сложится судьба гадающей девушки.

Как и все календарные ритуалы, троицко-семицкие обряды связаны с будущим плодородием: урожаем и браком. После завивания березы ходили смотреть поля. Гадая о судьбе девушки, плели венки и, пуская их по воде, ждали, прибьется ли венок к берегу, поплывет ли по течению, что означало скорое или нескорое замужество; утонувший венок сулил смерть. Кроме того, у березы происходило "кумление": девушки проходили попарно под сплетенными ветвями, целовались сквозь ветки и теперь называли друг друга кумами, обязываясь тем самым быть подругами и не ссориться.

В Троицын день девушки и женщины устраивали похороны березы, "русалки", "кукушки". Сломанную ветку или особую траву, называемую "кукушей", наряжали и затем закапывали под песню, как правило, на огороде. Русалок, которые по народным верованиям, способствуют урожаю (ибо связаны с водой), хоронили в виде кукол. Записаны обряды, в которых такую куклу клали в "гроб", а девушки несли ее с заунывно-похоронными песнями к реке, куда и бросали. В других местах называли чучело коня и хоронили его, создавая как можно больший шум. Так как русалки подобно всякой демонической силе, существа вредоносные, то их старались умягчить развешиванием холстов по деревьям и кустарникам.

В период между Троицыным и Петровым днем в некоторых губерниях хоронили Кострому - человекоподобное существо. В обрядах "Костромушка" представлен обычно наряженным в женскую одежду снопом. Все эти похороны имели тот же магический смысл: передать весеннюю силу растительности новому урожаю.

Урожай, заклинать который начинали еще в святочные вечера, в июне уже зрел на полях. Цвели травы. В период между Ивановым (Ивана Купала) и Петровым днем был временем последних летних праздников. В празднике на Ивана Купалу участвовала вся деревня. Зазывали на праздник особыми песнями. С песнями обходили поле, на меже жгли костры. Делали чучело и сжигали его на костре, через костер перепрыгивали. Купальские песни рассказывают и о ритуальных купаниях в реке.

Крестьяне считали, что в купальскую ночь оживает вся нечистая сила и нужно стеречь домашний скот и хлеб от нее. На Ивана Купалу собирали целебные травы (особой популярностью пользовалась иван-да-марья). Волшебно всесильным считался папоротник, расцветающий, по легендам, раз в году именно в купальскую ночь. Тем, кто нашел цветущий папоротник, должны были открыться места кладов.

· Жнивные ритуалы.

После ритуалов в ночь на Ивана Купалу и встречи солнца в Петров день - вплоть до жатвы не было никаких праздничных обрядов. Жнивные же ритуалы не были жестко связаны с календарем, ибо зависели от срока поспевания зерна. Так как жатва в отличие от пахоты и сева была женским делом, то жнивные обряды и связанные с ними песни - прежде всего женские.

Трем этапам жатвы соответствуют три вида песен: зажиночные - в начале уборки урожая; собственно жнивные - во время полевых работ (в этих песнях говорится в основном о самом труде крестьянок в поле); дожиночные (обжиночные) - поются после окончания жатвы.

В конце уборки хлеба в поле оставляли немного колосьев ("бороду") и завивали несжатый пучок или, пригнув его к земле, закапывали вместе с хлебом и солью. Последний сноп украшали и несли в дом. "Завивание бороды" было направлено на то, чтобы возродить силу земли, отданную ею на взращивание колосьев.

Заключение

Календарные ритуалы по-своему организовали крестьянский быт. Без них мир распался бы для крестьянина на хаотические и неуправляемые враждебные силы, готовые уничтожить саму жизнь. И магически и поэтически песни комментировали обрядовые действия, а те, в свою очередь, организовывали крестьянский быт и упорядочивали природу, от которой этот быт зависел.

Список литературы

1. Пашина О.А., отв. ред. Издательство: "Композитор" - Санкт-Петербург Год: 2005

2. Толмачев, Ю.А. Народное музыкальное творчество: учебное пособие Ю.А. Толмачев. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006.

3. Камаев, Арсен Фаритович. Народное музыкальное творчество: учебное пособие для ВУЗов. - М.: Академия, 2005.

Подобные документы

Знакомство с народным календарем России. Характеристика традиций и обрядов, которые широко отражены в народных праздниках. Самые популярные праздники народного календаря: колядование, гадания, Рождество Христово, Крещение, Васильев день, Масленица.

дипломная работа [3,1 M], добавлен 08.06.2012

История Масленицы в эпоху языческих племен на Руси. Обряды, посвященные Богу Солнца. Переходы ритуалов в Русь православную. Правила поведения и гуляния на каждый день недели. Приготовление блинов. Проводы Масленицы в воскресенье - "прощеный день".

презентация [4,2 M], добавлен 06.04.2015

Наиболее значимые народные праздники осеннего цикла. Краткая характеристика событийности, языческий и православный смысл. Обрядность осенних праздников и их основные элементы. Проблема возрождения традиций празднования народных календарных обрядов.

контрольная работа [21,7 K], добавлен 09.03.2009

История Кубанского казачьего хора. Его репертуар: кубанские казачьи, русские и украинские народные песни, а также песни на стихи русских и украинских поэтов в обработке Виктора Захарченко - художественного руководителя коллектива. Фото солистов хора.

презентация [1,2 M], добавлен 26.04.2012

Фасценнины – семейные праздники по случаю сбора урожая. Мимические танцы этрусков под аккомпанемент флейты или цитры. Роспись комнат в богатых виллах на сюжеты театрализованных обрядов. Устройство древнеримского театра. Создание комедийных жанров.

презентация [4,8 M], добавлен 22.12.2013

Історія походження та зміст державних, професійних та церковних свят України: День працівників прокуратури, Міжнародний день інвалідів, День добродійності, День працівників суду, святителя Миколи Чудотворця, День працівників дипломатичної служби.

реферат [19,1 K], добавлен 08.04.2009

Изучение особенностей жанра исторической песни в музыкальном фольклоре русского народа. Песни в духе скоморошьей традиции. Появление личного сознания в народной поэзии после объединения Руси. Музыкально-поэтические принципы жанра исторической песни.

Частью народного быта является фольклор. Он сопровождал первую пахоту, молодежные гулянья, праздничные обряды. Обрядовыми именуются песни, который исполняют во время самых разных обрядов.

Древние славяне считали, что такие обряды оказывают влияние на силы природы: способствуют хорошему урожаю, удачной охоте, приплоду скота, принесут человеку здоровье, счастье и богатство и т.п.

Праздник Каляды

Коляда — один из крупных славянских праздников, в переводе с латинского — первый день месяца. Этот праздник приурочен к зимнего солнцестоянию, к рождению Нового солнца, нового солнечного года, к повороту солнца на весну.

С пением колядок — песен, юноши и девушки наряжались и обходили дома, славили их хозяев, желали богатого урожая, изобилия и т.п. Веселые, короткие колядки были песенной формой таких пожеланий. В завершении колядующие просили хозяев дома наградить их. Наградой были угощения:

Бегла свинка от Максимки,

Да сгубила Коляду,

А ты, хлопчик,

Не гуляй, не гуляй,

А колядки собирай, собирай…

Если хозяева отказывали в угощении, то для них могли пропеть:

У скупого мужика

Родись рожь хороша:

Колоском пуста,

Соломкой густа!

После принятия христианства праздник Коляды совпал с празднованием Рождества Христова.

Коляда, Коляда!

А бывает Коляда

Накануне Рождества.

Коляда пришла,

Рождество принесла.

Перед Рождеством и под Новый Год существовал обычай — святочные гадания по жребию, которые сопровождались подблюдными песнями, в иносказательной форме предвещающих будущее каждому участнику. В песнях предвещалось: богатство, счастье, несчастье, замужество и т.п..

На печи дежа

Высоко взошла.

Кому мы же спели,

Тому добро.

Кому вынется,

Тому сбудется!

Пр аздник Маслени ц ы

Масленица — один из самых весёлых древних праздничков, отмечаемый в течении недели перед Великим постом, отличающейся гостеприимством и обильным застольем.

Масленица изображалась в песнях как богатая, красивая и щедрая гостья, которую народ встречал с радостью и весельем:

Наша Масленница годовая,

Она гостика дорогая,

Она пешая к нам не ходит,

Всё на комонях разъезжает,

Чтоб коники были вороные,

Чтобы слуги были молодые.

Чтобы проводить Масленицау — чучело с песнями возили по деревне, а затем хоронили или сжигали.

Поговорки:

Не всё коту Масленица, будет и Великий пост.

Масленица объедуха, деньгам приберуха.

На горках покататься, в блинах поваляться.

Сыр, сметану, масло вкушай, все беды — щедростью души избывай.

Пируй-гуляй, баба, на Маслену, а про пост вспоминай.

Заклички весны

Обряды, связанные со встречей весны, сопровождались не пением, а кликанием. Это то, что разрешалось издревле. И даже было обязательным. Славяне считали, чтобы Весна пришла, ее нужно позвать, попросить придти — выкликнуть. Девушки под вечер вечер забирались на крыши сараев, выходили на высокие места и оттуда кликали весну.

Весна, весна красная!

Приди, весна, с радостью,

С радостью, с огромною милостью:

Со льном большим,

С корнем глубоким,

С хлебом великим.

В это время начиналось возвращение перелетных птиц. Чтобы приблизить весну, хозяйки пекли фигурки птиц с распахнутыми крыльями: “грачей”, “жаворонков”, “куликов”. Каждый член семьи, выходя на улицу, подбрасывал их в воздух и выкликивал:

Жаворонки, жавороночки!

Прилетите к нам, принесите нам

лето теплое.

Закличек было много. Наигравшись, накричавшись, фигурки прикрепляли к веткам деревьев, засовывали под крыши домов и сараев. Остатки печенья съедали или скармливали скоту.

Все это связывали с приходом весны, весенним возрождением земли.

Праздник Троицы

Широко отмечается летний праздник — Троица. Это один из важнейших праздников в году. Для славянских народов этот день особенный, с ним связано множество примет и обрядов. Возрождение земли после зимы отмечалось массовыми народными гуляньями, девушки плели пышные венки и гадали на замужество и свою долю, в Троицу бросая их в воду и наблюдая, как река их принимает. Водили хороводы, которые сопровождались различными песнями:

Березонька кудрявая,

Кудрявая, моложавая.

Под тобою, березонька,

Всё не мак цветет,

Под тобою, березонька,

Не огонь горит;

Не мак цветет,

Не огонь горит —

Красные девушки

В хороводе стоят,

Про тебя, березонька,

Всё песни поют.

В празднике Троицы органично слились языческие и христианские верования.

Праздник Ивана Купалы

Иван Купала (Иванов день, Купальская ночь) — народный праздник восточных славян, посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. приближение к жатве. По времени проведения совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи.

По традиции производились два очистительные обряда: купание и прыгание через костёр.

Горела липа, горела,

Под ней панейка сидела.

Искорки на неё падали,

Парни по ней плакали

Что ж вы обо мне плачете,

Не одна я на свете,

Ведь не одна я едина,

Девушек полна деревня.

Девушки собирают травы и цветы, плетут венки, по которым гадают и припасают травы-обереги (полынь, зверобой, крапиву). В купальскую ночь ищут клады (цветущий папортник).

Основная цель купальских обрядов — отогнать злых духов, чтобы они не испортили урожай перед жатвой. Для этого жгут костры. Юноши и девушки ночь накануне Купалы проводили в поле.

Купалы проводила в поле.

А мы ночью мало спали,

Ведь мы поле охраняли.

Праздник урожая

Праздник урожая посвящён собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию — спасы: медовый, хлебный, яблочный.

Лежит козёл на мяже,

Дивуется бороде:

А и чья то борода,

А вся мёдом увита?

Для восстановления сил катались по жатве. С радостными песнями возвращались домой. Последний сноп брали с собой и хранили в деревне весь год.

Ох, и слава богу,

Что жито пожали,

Что жито пожали,

И в копы поклали:

На гумне стогами,

В клети — закромами,

А в печи пирогами!

В такие дни чествовали и благодарили Богородицу (Мать – Сыру-Землю) за собранный урожай. Считается, что она даёт благополучие, покровительствует земледелию, семье и особенно матерям.

Праздник Покров

По погоде этого дня, по тому, как падают листья с деревьев, откуда дует ветер, какие птицы улетают на юг, загадывали о характере предстоящей зимы.

Сельскохозяйственный год завершен, и снова наступает время веселых игр, гуляний, свадеб с их обрядами и ритуалами. В Покров девки просили Ладу о скором замужестве, гадали.

К празднику Покрова в избе старались навести полный порядок и наготовить как можно больше угощений из плодов нового урожая.

С течением времени праздник Покров стал более православным, но у древних славян он был одним из важных праздников в году.

Заключение

Календарно-обрядовая поэзия — это художественное обобщение трудового опыта крестьянина — земледельца. Календарные праздники облегчали тяжёлый труд крестьян, давали им возможность отдыха, наполняя его поэзией.

Список используемой литературы

1. В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.. Литература. 6 класс. 1 часть. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2013

Обрядовые песни (колядки, щедривки, веснянки, гаевки, русальные, купальские, свадебные, колыбельные, семейно-бытовые, плачи, баллады, тембры, оклички, перекликание, погребальные, петривчаные, засевальные, жатвенные, обжиночные, казацкие, бурлацкие, чумацкие, рекрутские, шутливые, срамные и др.) – огромный пласт славянского фольклора, который позволяет сегодня познавать мировоззрение древних славян тех времен, когда они почитали природу в персонах Великих Богов: Перуна, Даждьбога, Лады, Ярила и других; поклонялись величию Солнца, силе Огня, загадочности Месяца, животворности Воды, красоте и волшебству Весны – всей Природе. Обрядовые песни в древности были своего рода заклинаниями, чарами, магическими заговорами. Они связаны со сменой природного цикла, который руководил языческими верованиями, исполнялись, чтобы задобрить силы природы, предков, призвать желаемое: плодородие, победу, дождь, весну, солнце и т. п.

С приходом христианства многие песни перешли на христианские праздники, подстроились под них, под святых, которые заменили древних богов. Так, песни, которые прославляли Рождество солнца, заимствованы на Рождество Христово, Крещение; песни в честь весны, пробуждение природы – на Христово Воскресение; купальские – на праздник Иоанна Крестителя и т. п.

Много примет древности в песнях, которые не были связаны с природным циклом, – погребальных, колыбельных. В некоторых свадебных упоминается мотив умыкания невесты, что когда-то было в обычаях славян.

Обрядовые песни — это песни, которые исполнялись во время самых разнообразных обрядов и являлись необходимой их частью. Считалось, что если не будут выполнены все обрядовые действия и сопровождающие их песни, то не будет достигнут желаемый результат.

Солнечный хлеборобский год славянина имел достаточное количество рабочих дней, но и немало праздников, которые создавали годовой круг праздников в честь солнца и других сил природы. Праздники имели определенные ритуалы и обряды, в коих большое значение имели магические движения и песнопение.

Веснянки – особенные ритуальные песни, которые пели девушки с началом весны, собственно, зазывание весны сопровождалось песнями, хороводами и разными магическими действиями.

Веснянки сформировались в глубине веков, как многосюжетное обрядовое действо, посвященное богу весны Яриле, с неповторными хороводами, песнями, играми. Весенними песнями закликали весну. Таких песен сохранилось в народе очень много.

К веснянкам девушки одевались в белые вышитые сорочки, плели венки, а так же украшали себя колтами, серьгями и славянскими оберегами. С песнями они брались за руки и ходили хороводом в ритм песне. В древнюю языческую пору хороводы были у всех народов, но сохранились они в народном искусстве лишь у славян.

Читайте также: