Реферат на тему эпитеты и их роль в художественном тексте

Обновлено: 25.06.2024

Мы находимся в мире, полным информации разнообразного вида, которая имеет множество значений и интерпретаций; воспринимая и обрабатывая её, мы стараемся выразить своё понимание через создание новой, ответной информации с помощью нашего языка. Она может быть нейтральной, но также и стилистически окрашенной, если мы захотим внести в свой язык разнообразие либо выразить мысль в индивидуальном ключе.

Мы находимся в мире, полным информации разнообразного вида, которая имеет множество значений и интерпретаций; воспринимая и обрабатывая её, мы стараемся выразить своё понимание через создание новой, ответной информации с помощью нашего языка. Она может быть нейтральной, но также и стилистически окрашенной, если мы захотим внести в свой язык разнообразие либо выразить мысль в индивидуальном ключе. Для этого в языке существуют стилистические средства, которые помогают полностью показать авторскую мысль, не повторяясь с уже существующими вариантами высказываний. Одними из средств языковой выразительности являются эпитет и сравнение. Как методы передачи красочности и образности, они очень распространены в нашей речи, как в письменной, так и в устной, и часто мы не замечаем факты их применения, потому что примеры человеческой речи, безусловно, варьируются в зависимости от индивидуума, который использует данные языковые средства.

Актуальность данной работы заключается в том, что анализ применения эпитетов и сравнения в художественных произведениях важен для изучения и понимания авторского стиля.

Объектами исследования являются эпитет и сравнение.

Предметом исследования является применение эпитета как средства художественной выразительности в произведении.

В соответствии с этой целью нужно решить следующие задачи:

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

1. Стилистические средства языка

.1 Определение понятия выразительных средств языка и их классификация

произведение эпитет авторский стиль

Выразительные средства помогают оценить и показать экспрессивность, эмоциональность, интенсивность и образность мысли автора и являются прямым средством достижения полного понимания мысли адресатом.

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Ситуация и контекст повествования, жанр и стиль речи, а также сам индивидуальный стиль автора определяют выбор выразительных средств языка.

Существуют различные классификации средств языка. В соответствии с традиционной классификацией, выразительные средства языка подразделяются по нескольким лингвистическим категориям:

) фонетические: звуковые повторы — аллитерация (повторение одинаковых или согласных), ассонанс (повтор одинаковых гласных) и диссонанс (использование созвучных, но не рифмуемых слов); ударение, интонация, звукопись (повторение ударных и безударных слогов, гласных и согласных звуков), звукоподражание (создание с помощью имитирования звуков представление о символизирующих их действиях, к примеру, звук мотора), звуковой символизм; ономатопея (слова, имитирующие собственное значение);

) лексические: полисемантические слова, омонимы, синонимы, антонимы, паронимы, фразеологизмы, лексика ограниченного употребления (диалектизмы, просторечные слова, жаргонизмы, профессионализмы, архаизмы, историзмы, неологизмы, иноязычные слова);

) словообразовательные: экспрессивные аффиксы, окказиональное словообразование, словообразовательные архаизмы;

) грамматические: синонимия частей речи и синонимия синтаксических конструкций;

Со стороны письменной и устной речи выделяются невербальные средства:

) в устной речи: позы, жесты, мимика;

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

) в письменной: графические средства (рисунки, знаки). [12]

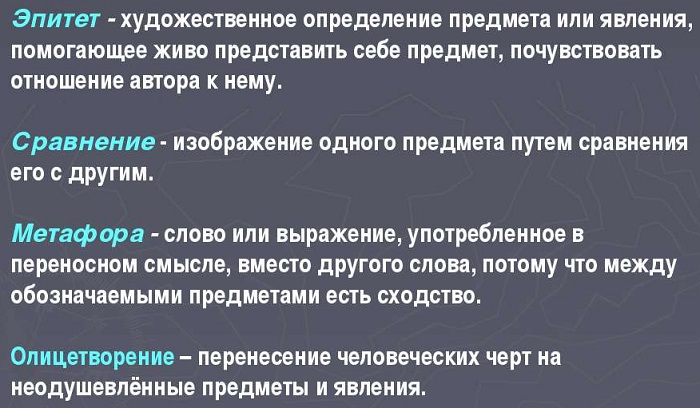

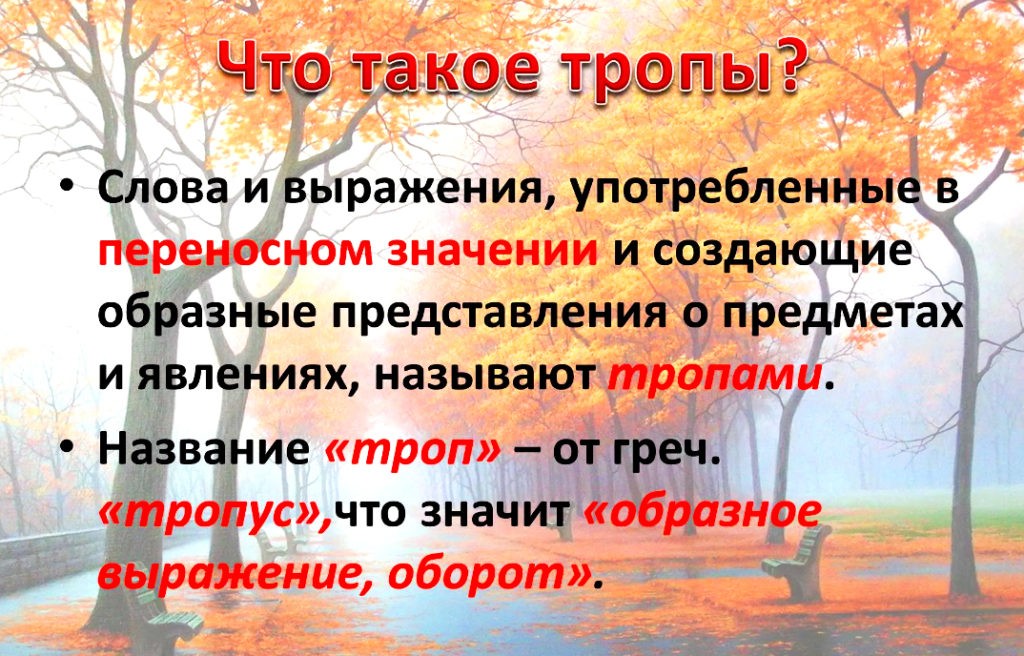

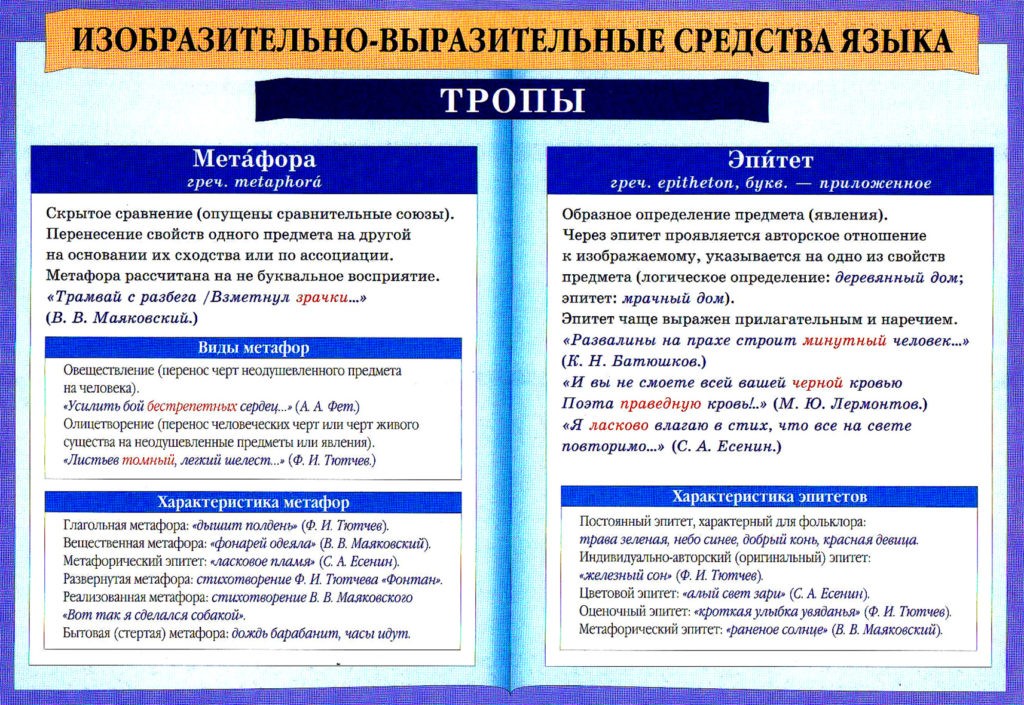

Выразительными средствами языка также являются тропы (изобразительные средства) и стилистические фигуры.

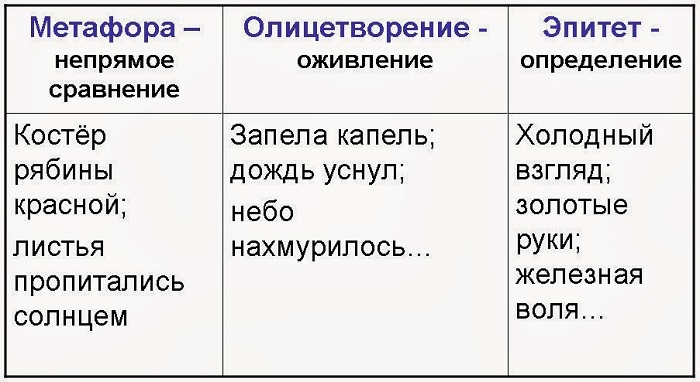

Троп — стилистический термин, обозначающий перенесение смысла слов, употребление слова в переносном, иносказательном значении. Основными видами тропа являются метафора, метонимия и синекдоха.[13, c. 984-986]

Троп является употреблением слова в его переносном значении, но и притом, с сохранением его прямого смысла, для сохранения ощущения перенесения смысла в данном контексте. Таким образом, можно говорить, что троп комбинирует в себе исходное и новое, приобретённое значения.

Существуют следующие виды тропов:

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Главное отличие стилистических фигур от тропов — они представляют собой словесные обороты и синтаксические приёмы, помогающие достигнуть эффекта усиления в выражении мысли, в то время, как тропы — исключительно лексические средства.

Стилистические фигуры традиционно разделяются на:

oОксюморон (греч. oxymoron — остроумно-глупое) — сочетание контрастных, противоположных по значению слов (живой труп, гигантский карлик…); ; содержит утверждение или отрицание, оформленное в виде вопроса, не требующего ответа; заключает в себе особую экспрессию, усиливают напряжённость речи; Риторическое обращение — фигура, состоящая в том, что высказывание адресуется неодушевленному предмету, отвлеченному понятию, отсутствующему лицу; [18] Умолчание — фигура, представляющая возможность догадываться и размышлять, о чём могла бы пойти речь во внезапно прерванном высказывании; [19], [20]

Арнольд И.В. также наряду с изобразительными и выразительными языковыми средствами отмечает тематические стилистические средства. По её словам, тематика произведения также является методом достижения авторского стиля. Выбирая определённый антураж произведения, его тематическую направленность, писатель уже указывает главный контекст, в котором будут рассматриваться и трактоваться все остальные стилистические средства; смысл темы будет тем смыслом, от которого автор отталкивается для выбора того или иного средства выражения.

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

В.М. Жирмунский, разграничивая эпитет в широком и в узком смысле слова, понимает под первым всякое определение, выделяющее в понятии существенный признак, а под эпитетом в узком смысле слова — определение, которое не вводит нового признака, а повторяет признак, уже заключенный в той или иной степени в определяемом слове. [21]

Эпитет как выразительное средства языка является лексико-синтаксической (является как прилагательным, так и обстоятельством) единицей, показывающей отличительный признак предмета, определением которого он выступает. С помощью эпитета автор (писатель или поэт) может выразить своё личное отношение к описываемому предмету или явлению и выделить его на фоне остальных образов.

Разные лингвисты классифицировали эпитет, исходя из разных точек зрения. Например, Веселовский А. Н. выделяет несколько родов эпитетов [22: 59-75]:

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

) Пояснительные эпитеты — в их основе лежит какой-нибудь один признак: либо сочетающийся с существительным в предмете, либо характеризующий его по отношению к практической цели и идеальному совершенству.

·Эпитет-метафора (в широком, значении этого слова — троп) предполагает параллелизм впечатлений, их сравнение и логический вывод уравнения. Например — мертвая тишина — а) мертвец молчит; б) молчание — признак смерти; с) перенесение реального признака (молчание) на отвлеченный: тишина. Синкретический эпитет отличается физиологическим синкретизмом и ассоциацией наших чувственных восприятий, в которых человек не отдает себе отчета. Например, к этой группе исследователем отнесены эпитеты глухая ночь, вихорь черный. Эпитеты, которые восходят к физиологическому синкретизму чувственных впечатлений; Эпитеты, которые говорят о сознательном смешении красок. По Б. В.Томашевскому:

) усилительные эпитеты (идеализирующие);

) украшающие эпитеты, которые используются преимущественно в романтическом и классическом стиле;

) составные эпитеты (белорумяны, сладкострунны);

·гомеровские эпитеты (буквальные переводы греческих составных эпитетов: благозданный, лилейнораменная, пышноодеждная). [23: 205]. По К. С. Горбачевич и Е. П. Хабло:

) общеязыковые — наиболее устойчивая связь между определяющим и определяемым, неоднократность употребления их в литературном языке;

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

) редкие (индивидуально-авторские) [24: 7].

) По способу обозначения соответствующего признака (прямому либо косвенному):

·эпитеты с прямым значением; эпитеты с переносным значением: метафорические; метонимические. 2) По семантическому параметру:

·цветовые (янтарный мёд); оценочные (золотой век); дающие психологическую, поведенческую, портретную характеристику либо характеризующие объекты по форме, размеру, температуре и т. д.; 3) По функции в создании художественного образа:

·простые (дремучий лес); сложные (пшенично-желтые усы). 5) По степени освоенности языком:

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

·общеязыковые; индивидуально- авторские. 6) По степени устойчивости связи с определяемым:

·разговорные эпитеты (цветастая радуга); газетные (прогнивший режим); книжные; поэтические; народно-поэтические — эпитеты фольклорного происхождения;

Сравнение — стилистический приём, при котором происходит сопоставление двух явлений или предметов, подчёркивая их общий признак.

Сравнение является базовым выразительным средством, от принципа которого образовались остальные тропы — метафора, гипербола, литота и т.д. В сравнении важна раздельность предметных смыслов, что во многом доказывает отличие этого средства выражения от метафоры. В сравнение ясно показывается текущее соединение образов, которые прежде были несопоставимыми.

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

) простое (с использованием союзов как, словно, будто и т.д.);

) косвенное (выражено существительным в форме творительного падежа без предлога). [26]

М. Петровский добавляет три вида сравнения:

) бессоюзное, когда сравнительный оборот выражается в форме предложения с составным именным сказуемым (мой дом — моя крепость, моя учительница — змея);

) отрицательное, характерное для народной поэзии — противопоставление одного предмета другому (Не тростник высок колышется, // Не дубравушки шумят, // Молодецкий посвист слышится, // Под ногой сучки трещат. (Н. Некрасов));

Человек не может существовать без цели. В нашем мире есть множество вещей, которые нужны нам всем, здесь и сейчас; понятия, требующие быть открытыми или вновь обновлёнными. Тогда в требуемое время и требуемом месте появляется герой, который и выполняет эту работу. Одним из таких героев был и остаётся до сих пор английский писатель, философ и человек с необыкновенной жизнью — Оскар Уайльд.

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Уайльд по материнской линии был англичанином, а по отцовской — ирландцем. В его личности как раз и появились эти два характера: вольный ирландский дух под покровом английской аристократичности, с вплетённым цинизмом. Он был в своём роде бунтарём, но не разрушителем, а созидателем нового, облагораживая назло консервативному обществу старые понятия, как искусный ювелир обрабатывает драгоценные камни. Он использовал эту уникальную черту большей частью в своём творчестве. Но прежде чем начать трудный путь к пику Искусства, ему нужно было раскрыться для самого себя.

В этом ему помогал весь окружающий мир. С самого рождения Уайльд впитывал в себя красоту и глубину языка, смысла ирландских сказок, преданий, легенд. Его мать, Джейн Уайльд, была известной поэтессой, и любовь к литературе и, в особенности, к меткому слову, была передана именно от неё. Оскар рос таким же ребёнком, как и все, а его творческая сущность стала появляться в университетские годы, когда он в полной мере окунулся в понятие эстетизма и принял его как стиль жизни.

Эстетизм — тип мировосприятия, в котором приоритет эстетических ценностей утверждается над всеми остальными. Человек в эстетизме рассматривался с глубокой позиции индивидуальности, т.е. противоположной реализму и натурализму, при которых человек примитизировался и лишался личностных свойств. Эстетизм призывал к взгляду через призму красоты, утончённости, чистоты. Красота — это высшая истина, достигаема творческим усилием, по мнению эстетов.

В чём же индивидуальность Оскара Уайльда? Ведь и до него было много людей, ставивших красоту на трон почитания. Уайльд, глядя через эстетическую призму в душу людей, и обнаружил те незыблемые сокровища, эти чёрное и белое, эти Хаос и Гармонию, без которых никто не может существовать. И он вынул их, вновь показав истинный вид того, что люди постоянно путают — добро и зло.

Как же писатель использовал этот инструмент эстетики для достижения этой цели? В своих произведениях он вовсю старался передать свой идеал красоты и его понимание, используя язык, наполненный различными стилистическими средствами, помогающими выразить главный смысл и посыл произведений. Эстетический инструмент заключался в сплаве стилистических средств и идейной наполненности. Наряду со многими изобразительными средствами, стиль О.Уайльда богат эпитетами и сравнениями, которые он очень любил использовать.

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Оказывается красота во многом служит злу, заманивая, привлекая людей; ведь вся деревня преклонялась перед красотой Мальчика — Звезды, и он мог помыкать ими как хотел. Но Уайльд указывает на то, что это красота эгоистична, нарцисстична, бездушна; Мальчик — Звезда воспринимал её только на низком уровне:

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Нам показалось, что без эпитетов речь была бы бедной и невыразительной. Поэтому цель нашей работы – уяснить особенности данного лексического средства художественной выразительности. Гипотеза: эпитеты бывают разные. Таким образом, объект нашего исследования – эпитеты, а предмет – разновидности эпитетов и их роль в тексте.

Задачи исследования:

Найти определения эпитета в разных источниках, чтобы, сопоставив их, понять суть средства.

Выяснить, какие существуют разновидности эпитетов.

Научиться находить эпитеты в художественных текстах.

Основные методы исследования – наблюдение, сопоставление и описание.

Тема исследования актуальна и значима именно для меня: это отправная точка на пути знакомства со средствами художественной выразительности, на пути анализа художественного произведения.

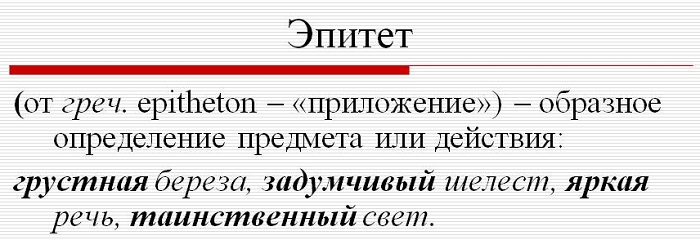

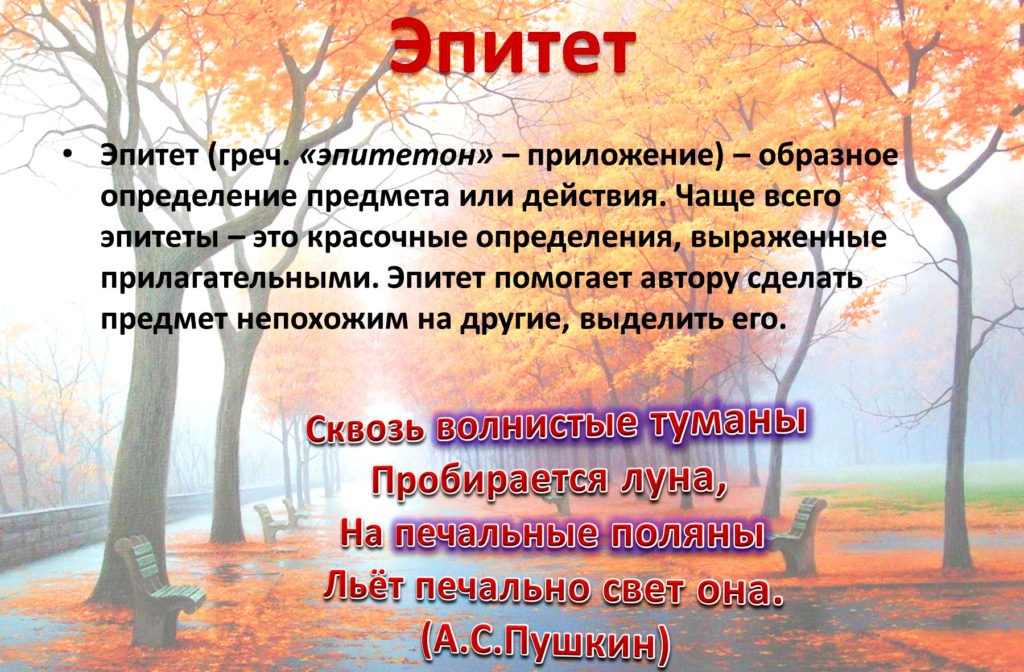

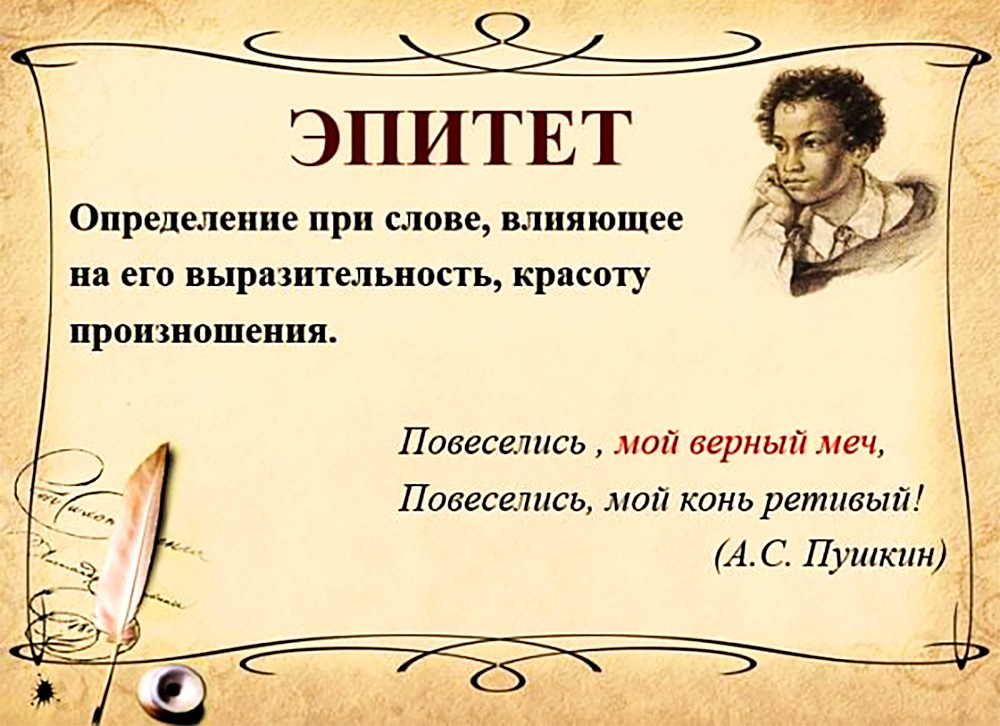

2.Что такое эпитет?

Определение эпитета содержится во многих источниках, как печатных, так и электронных. Вот несколько примеров: 1. Эпитет – образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательным [2, с.300]. 2. Эпитет – слово, определяющее предмет или явление и подчеркивающее его свойства, качества признаки [6, с.92].3. Эпитет (приложение)- художественное определение предмета или явления, помогающее живо представить себе предмет, почувствовать отношение автора к нему [4, с.443]

4. Эпитет – стилистический приём, образное определение, не только указывающее на признак определяемого явления, но и сообщающее этому признаку дополнительное значение - переносное или символическое. [5], 5. Эпитет – одно из изобразительных поэтических средств, определение, прилагаемое и названию предмета для большей образности. [9]

6. Эпитет – меткое определение, в интересах изобразительности присоединяемое к какому-нибудь слову и указывающее на существенный его признак. [8],

7. Эпитет – художественное, образное определение, метафорическая характеристика лица, предмета, явления. [10, с.392].

Поработав с терминами, мы заметили, что все авторы, характеризуя эпитет, выделяют его существенный признак: это именно образное определение предмета. Создание образных эпитетов обычно связано с употреблением слов в переносном значении. Эпитет всегда субъективен. В нем воплощается уникальность мироощущения, присущего личности. [10, с.393]

3. Способы выражения эпитетов

- Прилагательные, выступающие в роли определения.

-Деепричастия. Например: Волны несутся, гремя и сверкая.

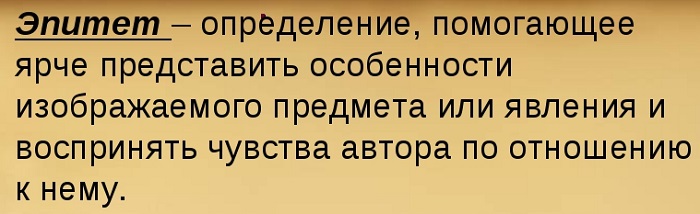

4.Разновидности эпитетов

4.1 Народно-поэтические (постоянные) эпитеты, общеязыковые, индивидуально-авторские

С генетической точки зрения эпитеты делятся на:

-Народно-поэтические (постоянные). Например: красное солнце; буйный ветер; добрый молодец.

-Общеязыковые. Например: гробовое молчание; свинцовые волны.

-Индивидуально-авторские. Например: немой покой (И. А. Бунин); умильная прелесть (Ф. И. Тютчев); кудрявый сумрак (С. А. Есенин).

Остановимся на каждом типе.

Как бы та девица была станом статна,

Станом бы статна и умом свершна,

Ее белое лицо, как бы белой снег

4.2 Метафорические и метонимические эпитеты

С точки зрения типа переносного значения слова, выступающего в роли эпитета, все эпитеты делятся на:

-Метафорические (в их основе лежит метафорическое переносное значение).Например: Тучка золотая;бездонное небо; сиреневый туман; облачко ходячее и дерево стоячее.

Метафорические эпитеты - яркая примета авторского стиля:

Ты моё васильковое слово,

Я навеки люблю тебя.

Как живет теперь наша корова,

-Метонимические (в их основе лежит метонимическое переносное значение). Например: замшевая походка (В. В. Небоков); царапающий взгляд (М. Горький); березовым веселым языком (С. А. Есенин). [14]

4.3 Изобразительные и выразительные эпитеты

Однако стоит отметить, что такое деление является весьма условным, так как нередко изобразительные эпитеты также имеют эмоциональный окрас и является следствием восприятия автором тех или иных предметов. [14]

5. Роль эпитетов в тексте

В статьях, посвященных эпитету, часто в качестве примеров приводятся строчки из стихотворений Михаила Юрьевича Лермонтова. Мы решили взять одно из знаменитых стихотворений поэта, найти в нем все эпитеты и попробовать определить их разновидности и функции.

Белеет парус одинокий

В тумане моря голубом.

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?

Играют волны, ветер свищет,

И мачта гнётся и скрипит…

Увы, он счастия не ищет

И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой.

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

В стихотворении почти все эпитеты стоят на необычном месте, после определяемого слова, в конце строк, это сделало их особенно заметными, выделенными.

7.Заключение

Работая с книгами и Интернет-источниками, мы узнали, что эпитеты широко используются в художественном, публицистическом, а также в разговорном и научно-популярном стилях речи.

Все авторы, характеризуя эпитет, выделяют его существенный признак: это именно образное определение предмета. Эпитеты бывают разные как по происхождению, так и по способу выражения. Они служат изображению конкретной картины, выражают отношение автора к изображаемому, открывают нечто новое в нем.

Эпитет выступает как чрезвычайно значимое звено в цепи художественных средств: слова, снабженные эпитетами, выделяются на общем, часто нейтральном языковом фоне, оказывая на читателя глубокое эмоциональное воздействие.

Эпитет – средство, позволяющее ощутить авторскую позицию. Для эпитетов часто характерна экспрессивная роль, выражающая как положительное, так и отрицательное отношение говорящего или пишущего к собеседнику, явлению, состоянию.

У каждого автора есть свои особенности в употреблении этого средства художественной выразительности. Так М.Ю. Лермонтов часто ставит эпитеты в позицию после определяемого слова, и это делает их особенно заметными, выделенными.

В дальнейшем мы планируем понаблюдать за ролью эпитетов в других стихотворениях М.Ю. Лермонтова и прозаических текстах.

7.Список использованных источников информации

1. Альбеткова Р. И. Русская словесность: От слова к словесности: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учереждение. – 3-е изд., М.: Дрофа, 2004. 304 с. (с 7-9)2. Литература. 5 кл. Учеб. для общеобразоват. учереждений. В 2 ч./авт.-сост. В. Я. Коровина [и др.]. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 303 с. (с. 300)3. Литература. 6 кл. : Учеб. – хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 г. Ч.1/ Авт. – сост. В. П. Полухина. – М.: Просвещение, 2000, - 225 с. (с. 96-97)4. Литература. Учеб. 6 кл. для общеобразоват. учереждений /Авт. – сост.

7. Никитина, Е.И. Русский язык. Русская речь. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/Е. И. Никитина. -М.: Дрофа, 2010. – 190, (с. 113)

Эпитет – это выразительнейшее средство в литературе, которое используется нами ежедневно. Людям очень повезло, что они не общаются на уровне машин, не обмениваются голой и скудной информацией без каких-либо эмоций.

Что такое эпитет

Таким образом, эпитет – это определение при конкретном слове, благодаря которому оно становится более выразительным, вследствие чего усиливается красота его произношения и восприятия.

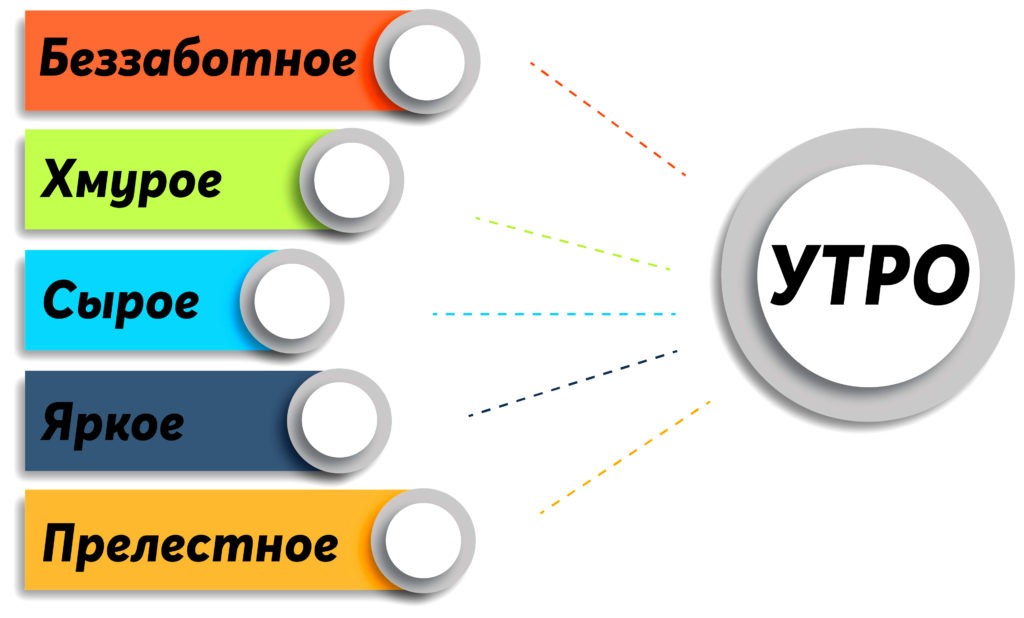

В целях лучшего понимания термина имеет смысл привести несколько примеров эпитетов:

Эпитеты могут быть выражены несколькими частями речи, а именно:

Тот предмет, которому дает описание или определение эпитет, всегда находится в одном предложении с ним.

Важный момент! В сети Интернет можно найти удобный онлайн словарь эпитетов. При работе над сочинением, докладом или художественным произведением им можно воспользоваться для подбора удачных вариантов.

Виды эпитетов

Данные выразительные средства классифицируются:

1. По структуре:

2. По степени освоенности:

3. По семантическому признаку:

4. По функции:

5. По уровню стойкости связи со словом, которое определяют:

6. По способу обозначения признака:

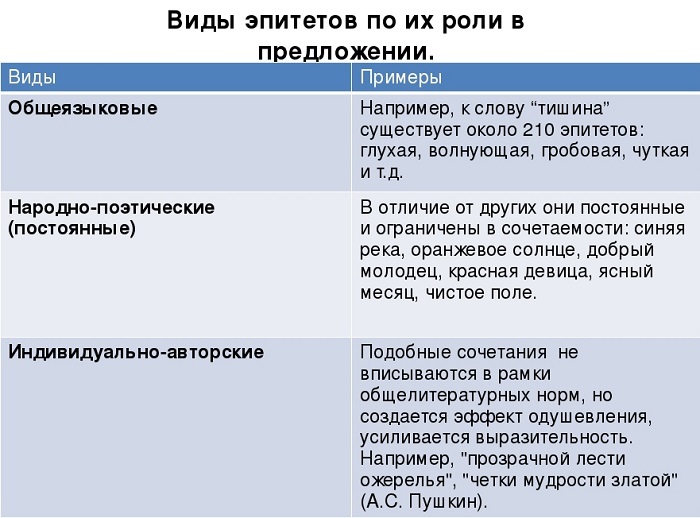

Отличия эпитета от сравнения и метафоры

Оно может также противопоставлять их, как в этой части стихотворения:

Эпитет – это, по большому счету, скрытое сравнение. Например:

Грань различия между эпитетом и метафорой еще тоньше, так как они входят в одну группу тропов:

Метафора характеризует слово либо выражение в переносном значении. Кроме того, она придает им большую выразительность. Эпитет же обозначает какую-то важную черту в описываемом им предмете или явлении.

Эпитет может быть несколькими частями речи. В любом случае он находится в рамках одного предложения с определяемым словом. Метафора же – только существительное, и конструкция, в которой она состоит, уже более сложная.

Эпитет – художественный прием, отражающий характеристику предмета или явления и его оценку автором. Метафора отличается тем, что выражает признак, характеризующий только авторскую оценку. Ее роль – в выделении общих черт предмета с каким-либо другим по его свойствам, сравнение и преподнесение в более эффектном варианте.

Примеры эпитетов в литературе

Без использования эпитетов, как одних из самых выразительных и потому важных средств, невозможно представить русский язык и ни один текст литературного произведения. Без них не составить подробное мнение автора о каком-либо объекте, не создать полноценное признание в любви.

Вот яркие примеры вышесказанного из стихов и романов:

«Как соломинкой, пьешь мою душу.

Знаю, вкус ее горек и хмелен.

Но я пытку мольбой не нарушу.

«Льстивые ивы и травы поклонные,

Что такое

Мир никогда бы не узнал о стихотворениях и художественной литературе, если бы не было эпитетов. Именно благодаря ним во время чтения произведения наше воображение создает соответствующие картинки. Рассмотрим виды и свойства эпитетов, их роль в литературе с примерами.

Что такое эпитет?

Эпитет является разновидностью троп – стилистической фигурой речи, словом или выражением, которое используется в переносном значении и повышает образность, художественную выразительность языка. Эпитет выступает в качестве определения при слове, улучшает красоту произношения.

Определение эпитета

Относительно эпитетов возникает много споров, и в теории литературы нет строго прописанных правил их употребления. Поэтому они присутствуют как в поэтической речи, так и в прозе.

Независимо от разновидности, эпитеты не дают новой информации о предметах, которые характеризуют. Они лишь подчеркивают их особенности, придают художественную окраску. Примеры эпитетов:

- ласковое море;

- свинцовые тучи;

- веселенькая расцветка;

- хрупкие цветы;

- серебряный дождь;

- острое слово;

- каменное лицо;

- золотой век;

- столетняя война;

- гусиный шаг;

- спортивная осанка.

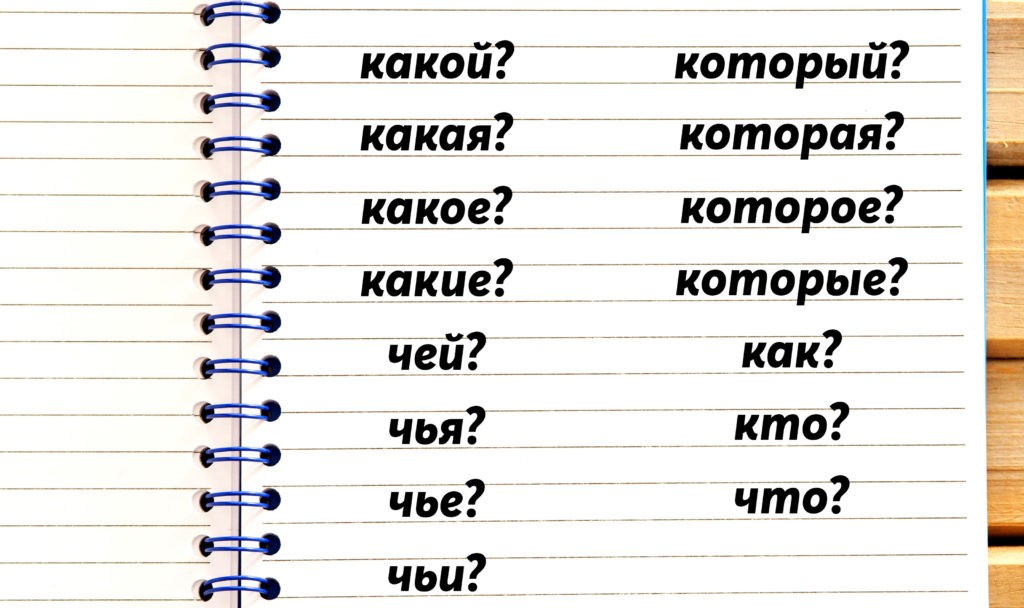

На какие вопросы отвечает эпитет?

Будучи определением, эпитет обозначает свойство, признак либо качество предмета. Соответственно, отвечает на те же вопросы, что и определение: какой? чей? который?, а также их производные (какая? чья? которое? и т.п.). Реже эпитет отвечает на вопрос как? Таким образом, все зависит от контекста и части речи, которая выступает эпитетом.

Вопросы, на которые отвечает эпитет

Интересный факт: некоторые эпитеты прочно вошли в наш обиход и стали устойчивыми словосочетаниями. Например, невыносимая жара, унылая осень, грустная пора, добрый молодец и другие.

Какими частями речи могут быть эпитеты?

Мнения специалистов по этому вопросу разделились. Некоторые уверены, что эпитеты могут быть исключительно прилагательными. Другие допускают, что если в предложении определенные языковые единицы выступают в качестве определения объекта, то и они тоже могут считаться эпитетами. Например, в данном случае эпитеты являются причастиями:

Поседевший лес, грохочущий ливень – отвечают на вопрос какой? и обозначают признаки предметов по действию.

Вы идете по испещренной тенями дорожке – эпитет выражен причастным оборотом, отвечает на вопрос какой?

В этом примере видим в качестве эпитетов существительные, которые служат приложением:

Баловник-невежа, ветер-бродяга, утес-великан и т.п. – задается вопрос кто? что?

Числительные могут становиться эпитетами, когда они используются не в прямом смысле, а для украшения высказывания:

Третьи руки, вторая жизнь – следует отличать от обычного выражения, например, пятый месяц, первое яблоко и т.п. Это уже будут не эпитеты, а обыкновенные порядковые числительные.

Когда в роли эпитета выступает наречие, он будет отвечать на вопрос как? Например: безмерно счастлив, горячо любить и др. В предложении:

Эпитеты-существительные

Безумно свистит этот вечный мотив посредине жизни – наречием-эпитетом автор показывает свое восприятие ситуации.

Волны несутся, гремя и сверкая – в действительности волны не сопровождаются подобными эффектами, однако такое выражение сразу вызывает у читателя определенный образ в виде неспокойного моря или океана, приближающегося шторма.

В редких случаях эпитеты могут выступать местоимениями, а также глаголами. Например, как в стихотворении А. Ахматовой:

Звенела музыка в саду

Таким невыразимым горем.

Какую роль играют эпитеты?

Эпитеты служат, главным образом, усилителями художественной выразительности. Они придают нашей речи или произведению образность, яркость, поэтическую окраску. Обычно тропы указывают на определенное свойство, черту предмета (объекта) и тем самым вызывают соответствующие эмоции, отношение к нему.

Если обобщить информацию из различных источников и авторов, то эпитеты выполняют следующие функции:

- характеризуют предмет образно;

- передают отношение автора/его литературного персонажа/рассказчика к описываемому предмету либо событию, ситуации и т.д.;

- задают определенное настроение, создают атмосферу;

- объединяют все вышесказанное.

Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна,

На печальные поляны

Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной

Тройка борзая бежит,

Колокольчик однозвучный

Утомительно гремит.

Выделенные слова являются эпитетами, которые выполняют все три основные функции. Из этих восьми строчек читатель узнает, что действие происходит ночью, окрестности освещаются лунным светом.

Создается грустная атмосфера, ощущается тоска и утомление. Если убрать эпитеты из стихотворения либо заменить простыми словами без эмоциональной окраски, потеряется всякий смысл произведения.

Особую роль эпитеты играют в поэзии – авторы используют их в качестве стихотворного инструмента. Расположение определения после основного слова называется инверсией эпитета. Например, как у А. Пушкина:

Твоих оград узор чугунный;

И пунша пламень голубой.

Возможен вариант, когда определяемое и эпитет разделены другими словами:

В синем сумраке белое платье

За решеткой мелькает резной.

Определение тропа

Все как было. Только странная

Воцарилась тишина.

Интересный факт: подобные способы расположения эпитетов позволяют автору создать особую риторическую фигуру – хиазм. При этом происходит крестообразная перестановка слов. Нет низких истин и высоких обманов, есть только низкие обманы и высокие истины (М. Цветаева).

Какие бывают эпитеты?

Ввиду того, что специалисты не могут придти к единому мнению даже по поводу определения эпитетов, неудивительно, что возникло множество их классификаций:

- По происхождению.

- По стилистическому подходу.

- По составу.

- По способу обозначения соответствующего признака.

По происхождению эпитеты бывают:

- общеязыковые;

- народно-поэтические;

- авторские.

Общеязыковые эпитеты широко распространены и часто употребляются. Они превратились в устойчивые выражения. Это самая численная группа. Любой из нас может понять смысл такого эпитета, несмотря на переносное значение. Также они зачастую являются прилагательными. Например:

- пламенная речь – в значении быстрая, активная речь;

- птичий язык – непонятный язык;

- гробовая тишина – абсолютная тишина.

Значение народно-поэтических эпитетов тоже всем понятно, но пришли они из фольклорного искусства. Как правило, это прилагательные в краткой форме либо с перенесенным ударением. Например: чисто поле, сине море, честные гости.

Изобразительно-выразительные средства языка

Иногда такой эпитет может стоять за словом, которое он определяет – орешки непростые, скорлупки золотые. Бывают народно-поэтические эпитеты и в форме существительных: грусть-тоска, царь-батюшка и т.п.

Авторские эпитеты обычно не употребляются в широком смысле. Они так и называются, поскольку придуманы авторами художественных произведений с целью показать отношение к герою, предмету, событию. Примеры:

- мармеладное настроение (А. Чехов);

- убийственная тайна (А. Пушкин);

- маленький характер (А. Герцен).

По стилистическому подходу выделяют эпитеты:

Эпитет на примере творчества А.С. Пушкина

По способу обозначения соответствующего признака эпитеты делятся на виды:

- Метафорический – указывает на признак в переносном значении, не реальный. Источником служит другой предмет, имеющий какое-либо сходство с определяемым. Например: жадное пламя, задумчивые ночи.

- Метонимический – указывает на признак, взятый с другого предмета по смежности. Например: левый марш, одинокий рассвет.

За пределами представленных классификаций можно выделить следующие разновидности эпитетов:

- Постоянные. Выражают неизменное свойство – черный ворон, косолапый мишка.

- Эмоциональные. Создают настроение, атмосферу – унылая пора.

- Оценочные. Характеризуют предмет или ситуацию – чудесный вечер.

- Сквозные. Один эпитет может употребляться с разными словами – застенчивые луга, застенчивый укор.

Прилагательные в роли эпитетов

Чаще всего в роли эпитетов выступают именно прилагательные. При этом они служат в роли красочных определений. К примеру:

Статные осины высоко лепечут над вами.

Могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы.

Эпитеты-прилагательные к слову “утро”

Ошибочным является мнение, что любое прилагательное является эпитетом. Чтобы отличать их и легко находить в тексте именно тропы, следует обращать внимание на роль слова-определения.

Примеры эпитетов-прилагательных в русском языке

Многие из эпитетов-прилагательных стали постоянными и часто употребляемыми. Например: синее море, красна девица, глухая ночь, стальные нервы, ясный месяц, белые рученьки, добрый конь, трескучий мороз, чисто поле.

Интересный факт: в повседневной жизни мы чаще всего не замечаем, как употребляем эпитеты. Например, выражения “бархатные ночи” или “золотые ручки” тоже являются тропами. В общении эпитеты помогают нагляднее описать происходящее или наше отношение к нему.

Примеры эпитетов из художественной литературы

В художественной литературе невозможно обойтись без использования эпитетов, иначе произведение ничем не будет отличаться от учебника или научной статьи. Это один из ключевых способов увлечь читателя в рассказ, роман, повесть, не говоря уж о поэзии.

Сергей Александрович Есенин

Богата эпитетами лирика С. Есенина:

Закружилась листва золотая

В розоватой воде на пруду,

Словно бабочек легкая стая

С замираньем летит на звезду.

И не менее удачно использовал их А. Пушкин:

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,

На мутном небе мгла носилась;

Луна, как бледное пятно,

Сквозь тучи мрачные желтела,

И ты печальная сидела –

А нынче… погляди в окно:

Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит;

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

Авторские эпитеты

Отрывок из стихотворения Лермонтова “Тучи”

Эпитеты, придуманные авторами, обычно остаются только в их произведениях. Хотя особенно удачные фигуры находят широкое распространение:

- равнодушно-желтый огонь – А. Ахматова;

- скучный берег, вольное море – А. Пушкин;

- в глуши задремавшего бора – Н. Рубцов;

- чурбанное равнодушие – Д. Писарев;

- малиновая улыбка – И. Анненский;

- лицо тысячеглазового треста – В. Маяковский.

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

1. Место ударения может зависеть от происхождения слова. Так, большинство заимствованных из французского языка слов сохраняет ударение на последнем слоге:

визави́, парте́р, жалюзи́, диспансе́р, несессе́р, канапе́, консоме́ .

2. Ударение может определяться конечным сочетанием гласных и согласных звуков (финалью):

3. Ударение производного слова может определяться по производящему слову, то есть тому, от которого образовано существительное:

-ие (ударение в отглагольном существительном обычно совпадает с ударением в однокоренном глаголе): сосредото́чить → сосредото́чение; обеспе́чить → обеспе́чение; упро́чить → упро́чение; ве́дать → испове́дать, испове́даться → испове́дание, вероиспове́дание, воспроизвести́ → воспроизведе́ние ;

- Обратите внимание на то, что этому правилу не подчиняются существительные на -ле́ние (мы́слить – мышле́ние, уве́домить – уведомле́ние ).

- -ота́(существительные, образованные от прилагательных): полный → полнота́, немой → немота́, сирый → сирота́ (мн. ч. – бедные сиро́ты) ;

- -о́та(существительные, образованные от глаголов): дремать → дремо́та; зевать → зево́та; ломать → ломо́та .

- Иногда постановка ударения может определяться значением и стилем повествования.

Обратите внимание на произношение слова знамение : в любом значении ударение ставится на первый слог (крестное зна́мение, зна́мение времени ).

4. Ударение в словах с одинаковой финалью (сочетанием конечных звуков) может зависеть от значения слова:

- -ло́г(неодушевлённые объекты): катало́г, некроло́г, моноло́г, диало́г (исключение – ана́лог );

- -́лог(наименования лиц по роду занятий): фило́лог, зоо́лог, ихтио́лог ;

- -ме́тр(единицы измерения): киломе́тр, сантиме́тр, дециме́тр ;

- -́метр(измерительные приборы): баро́метр, гальвано́метр, хроно́метр .

Исключения: амперме́тр, вольтме́тр.

5. Иногда на постановку ударения в слове влияет целая система факторов. Наибольшие колебания наблюдаются в существительных с финалями -анин (-ане) и -ия .

- Так, в словах на -анин (-ане) , обозначающих лиц по месту жительства, ударение обычно ставится на предпоследний слог:

горожа́нин, углича́нин, волжа́нин, земля́нин, марсиа́нин, египтя́нин, миря́нин.

- В словах, заимствованных из старославянского языка (как правило, это книжные слова с более абстрактным значением или слова религиозной тематики), ударение обычно падает на последний слог:

граждани́н (ср.: горожа́нин ), христиани́н (ср.: крестья́нин ), селяни́н (ср.: сельча́нин ), славяни́н , мещани́н .

- Слова, связанные по тематике с историей Древней Греции и Древнего Рима, с библейскими событиями и сюжетами, обычно сохраняют ударение того географического названия, от которого они образованы:

Афи́ны → афи́нянин, афи́няне; Рим → ри́млянин; Карфаге́н → карфаге́нянин; лати́нянин, лати́няне; филисти́млянин, филисти́мляне.

- Слова на -ия в настоящее время имеют тенденцию к перемещению ударения к концу слова.

Так, несколько десятилетий назад нормативным было ударение инду́стрия, металлу́ргия, полигра́фия . Однако сейчас нормативным является произношение индустри́я, металлурги́я, полиграфи́я . Подобное колебание наблюдается и в произношении существительного кулина́ри́я . Необходимо помнить, что в официальной обстановке следует произносить это слово с безударной финалью – кулина́рия . Варианты апопле́ксия и апоплекси́я равноправные.

- Постановка ударения в словах на -ия может зависеть от количества слогов .

- Трёхсложные слова чаще имеют ударение на первом слоге:

а́рия, ма́ния, ма́фия.

Но возможны и исключения (обычно это слова не латинского, а греческого происхождения):

месси́я, вити́я, стихи́я.

- В многосложных словах наблюдается тенденция к постановке ударения в середине слова:

фотогра́фия, гастроно́мия, гомеопа́тия, наркома́ния, психопа́тия, эпиле́псия.

- Большинство многосложных слов на -ия относится к специальной лексике, к терминологии. Как уже отмечалось в п. 1.2.1 , далеко не все варианты произношения, распространённые в профессиональной среде, являются нормативными.

- При затруднении следует обращать внимание на финали. Так, ударение на конце слова обычно имеют существительные с такими финалями: -атри́я, -карди́я, -пси́я, -стени́я, -тези́я, -терапи́я, -терми́я, -урги́я, -фили́я, -хрони́я :

- Напротив, ударение в середине слова обычно имеют слова с финалями -фо́бия, -ло́гия, -га́мия, -но́мия, -ма́ния, -го́ния, -мо́ния, -тро́пия, -на́рия, -гра́фия, -то́рия, -ме́трия, -ре́ссия, -па́тия, -кра́тия, - ́ция:

- Однако возможны колебания и в словах с одинаковыми финалями.

- Иногда такие колебания захватывают и однокоренные слова. Так, существительное симметрия имеет два равноправных варианта произношения –симме́трия и симметри́я , но существительное асимметри́я уже имеет только один литературный вариант (произношение асимме́трия не рекомендуется).

- Подобное явление можно наблюдать в словах договор, приговор, заговор . Существительные заговор и приговор имеют один литературный вариант произношения: за́говор – с ударением в начале слова; пригово́р – с ударением на конце слова. До недавнего времени единственно правильным считалось произношение догово́р . Сейчас допустимой признаётся и очень частотная в речи форма до́говор , однако употреблять её всё же не следует.

- Так, в косвенных падежах единственного числа существительных мужского рода второго склонения в ряде слов ударение остается неподвижным (постоянным):

- В других случаях наблюдается передвижение ударения с основы слова на окончание :

- В ряде случаев в литературном языке сосуществуют несколько вариантов произношения:

- Подобные явления наблюдаются и в форме именительного падежа множественного числа.

- Ударение передвигается на окончание в словах:

- Ударение не передвигается на окончание :

- Два литературных варианта фиксируются у существительных: равноправные варианты – по́рты и порты́ , детские хо́ры и хоры́, шрифты́ и шри́фты, штабы́ и шта́бы ; основной и допустимый, но менее желательный варианты: фло́ты (допустимо – флоты́ ), ходы́ (допустимо – хо́ды ).

- Аналогичные явления есть и при склонении существительных других родов.

- Планирование аудита его назначение и принципы реферат

- Абсолютно черное тело реферат

- Абсолютные показатели финансовой устойчивости реферат

- Проблемы привлечения к административной ответственности юридических лиц реферат

- Подготовьте реферат презентацию об особенностях жизни быта и традициях людей живущих в горах

психиатри́я, тахикарди́я, биопси́я, астени́я, анестези́я, трудотерапи́я, металлотерми́я, литурги́я, некрофили́я, синхрони́я.

русофо́бия, аполо́гия, монога́мия, гастроно́мия, наркома́ния, аго́ния, филантро́пия, ветерина́рия, орато́рия, геоме́трия, агре́ссия, гомеопа́тия, плутокра́тия, кинематогра́фия, девальва́ция, конфирма́ция.

Ср.: фее́рия, фанабе́рия, мисте́рия – истери́я, дифтери́я; какофо́ния, симфо́ния – телефони́я, стереофони́я.

6. Определённые колебания в постановке ударения наблюдаются и в отдельных формах имён существительных.

аэропорт – аэропо́рта (но: в аэропорту́ ), Бальзак – Бальза́ка, бунт – бу́нта, верблю́д – верблю́да, воз – во́за (но: на возу́ ), воя́ж – воя́жа, ко́готь – ко́гтя, ло́коть – ло́ктя, марш – ма́рша, но́готь – но́гтя, сте́бель – сте́бля, торт – то́рта, фаза́н – фаза́на, фарш – фа́рша, шаг – ша́га (но в сочетании с числительными: два шага́ ; с предлогом в : в шагу́ ; в сочетании: на каждом шагу́ ), шарф – ша́рфа, шёлк – шёлка.

бинт – бинта́, блин – блина́, герб – герба́, кисель – киселя́, прут – прута́, серп – серпа́, столяр – столяра́.

гусь – гу́ся (допустимо – гуся́ ); пруд – пру́да (допустимо – пруда́ ; в предложном падеже – на пруду́ ); мост – обе формы (моста́ и мо́ста ) равноправны.

школьный бал – школьные балы́, бинт – бинты́, воз – возы́, герб – гербы́, маляр – маляры́, мост – мосты́, пруд – пруды́, серп – серпы́, столяр – столяры́, шкаф – шкафы́.

арбу́з – арбу́зы, проходной балл – проходные ба́ллы, вор – во́ры, догово́р – догово́ры, ко́зырь – ко́зыри, кран – кра́ны, торт – то́рты, тост – то́сты, шарф – ша́рфы, шприц – шпри́цы (в речи медиков – шприцы́ ).

Например, во множественном числе существительных среднего рода ударение может перемещаться на окончание (войска́, дела́, зеркала́ ), а может оставаться неподвижным (ко́льца, кры́льца, пя́тна ).

Читайте также: