Реферат на тему биохимическая эволюция

Обновлено: 25.06.2024

Биогенез ‒ процесс возникновения и эволюции живых систем.

Опарин считал, что в древние времена природные условия Земли существенно отличались от современных. Первичная атмосфера не содержала свободного кислорода. В современной атмосфере он содержится в количестве 21% по объему. В такой атмосфере могли содержаться аммиак (NH3), двуокись углерода (CO2), метан (CH4) и водяной пар. Этой первичной атмосферы уже нет. На ее месте образовалась вторичная атмосфера ‒ продукт развития жизни на Земле.

Отсутствие кислорода в первичной атмосфере привело к важнейшему следствию. Она не содержала озонового слоя. В современной атмосфере он находится на высоте около 20 км над поверхностью Земли и поглощает 99% ультрафиолетового излучения Солнца, которое губительно действует на живые ткани. Поэтому первые организмы должны были защищаться от него под слоем воды.

Первый этап возникновения жизни ‒ образование органических веществ из неорганических.

Разделение мира на живой и неживой принадлежит Аристотелю. На раннем этапе развития химии, храня верность аристотелевской традиции, химики разделили все вещества на неорганические и органические ‒ принадлежащие царству минералов и царству растений и животных. С точки зрения химического состава, к органическим веществам относятся, за редчайшим исключением, соединения углерода.

Второй этап возникновения жизни – появление из отдельных органических молекул белков и нуклеиновых кислот.

Согласно гипотезе Опарина, предками современных клеток были органические образования, способные на обмен веществ с окружающей средой. Процесс накопления в среде органических молекул в небольшие комплексы называется коацервацией, а сами такие комплексы ‒ коацерватами[54]. Они состояли из сотен тысяч и миллионов мономеров. Такие комплексы легко получить искусственно, смешивая растворы разных белков. Они способны поглощать из окружающей среды разные вещества и увеличиваться в размере. В коацерватах могут происходить процессы распада и выделения продуктов распада. Однако они еще не являлись живыми системами, поскольку не были способны к самовоспроизведению и саморегуляции синтеза органических веществ. Но предпосылки возникновения живого в них уже были.

Согласно теории биохимической эволюции, коацерваты представляли собой предбиологические системы.

Третий этап возникновения жизни – начало действия естественного отбора.

Коацерваты могли поглощать из окружающей среды другие вещества. Если вещество было вредным, коацерват распадался. Если вещество усваивалось, коацерват увеличивался в размерах, изменял структуру. Иными словами, происходил отбор наиболее устойчивых коацерватов. Он шел многие миллионы лет. Сохранилась лишь малая часть коацерватов. Однако сохранившиеся обладали способностью к первичному обмену веществ. Достигнув определенных размеров, материнская капля могла распадаться на дочерние, которые сохраняли материнскую структуру. Поэтому можно говорить, что коацерваты постепенно приобретали свойство самовоспроизведения. В сущности, коацерваты, в конце концов, превратились в простейшие живые организмы.

Внутри коацерватов свойства молекул разделялись. Белки регулировали ход химических реакций, которые приводили к появлению новых органических веществ. Нуклеотидные цепи стали удваиваться. Эволюция этих свойств привела к появлению наследственного генетического кода, несущего информацию о строении белковых молекул. Так появились примитивные прокариотические клетки, не имеющие клеточного ядра.

Прокариотические клетки – клетки, не имеющие клеточного ядра, генетический материал которых находится в цитоплазме.

Таким образом, эволюция коацерватов привела к появлению первичных клеток. Это произошло более 4 млрд. лет назад.

Прокариоты ‒ организмы, состоящие из прокариотических клеток, ‒ живут и сегодня. Это бактерии и сине-зеленые водоросли.

Прокариоты существовали в атмосфере, не имеющей кислорода. Поэтому их метаболизм ‒ обмен веществ ‒ был анаэробным.

Анаэробный метаболизм – обмен веществ и энергии, протекающий в отсутствие атмосферного кислорода.

Продолжительность существования первичной бескислородной атмосферы в геологических масштабах была невелика. Первичные клетки быстро размножались и довольно скоро исчерпали запасы питательных органических веществ. Поэтому им оставалось либо погибнуть от голода, либо перейти к иному способу питания. И они нашли его. У некоторых клеток появилась способность к фотосинтезу. Иными словами, для синтеза органических веществ из неорганических они научились использовать солнечную энергию.

Фотосинтез – процесс преобразования солнечной энергии в энергию химических связей органических веществ.

Первоначально фотосинтез происходил без образования молекулярного кислорода. Около 4 млрд. лет назад организмы стали выделять кислород, иными словами, появился аэробный метаболизм.

Аэробный метаболизм – дыхание, при котором расщепление органических веществ происходит при участии кислорода.

В подобных процессах выделяется приблизительно в десять раз больше энергии, чем в реакциях без участия кислорода. Атмосфера стала обогащаться свободным кислородом. Около 400 млн. лет назад, когда количество свободного кислорода в атмосфере достигло 10% по объему, появился озоновый слой. Он обладает свойством поглощать ультрафиолетовое излучение Солнца, губительное для живых организмов. В настоящее время озоновый слой пропускает лишь ничтожную его часть и, тем самым, оберегает все живое на Земле.

Можно предположить, что в раннюю эпоху существования жизни происходила борьба между первичными и вторичными организмами. Первичные организмы – анаэробы, вторичные – аэробы. Видимо, главным оружием аэробов был свободный кислород, который выделялся как продукт их жизнедеятельности и был смертелен для анаэробов. Он и решил исход этой борьбы. Ныне повсеместно господствуют формы жизни, которые при обмене веществ используют кислород. Однако некоторые виды анаэробных организмов живут и поныне. Это, прежде всего, сине-зеленые водоросли.

Благодаря кислородному способу питания организмы нового типа быстро расселялись по нашей планете. Жизнь стала осваивать глубины океана. С появлением озонового слоя она вышла из моря и стала завоевывать сушу.

С распространением аэробов возросла интенсивность реакций фотосинтеза и, следовательно, накопление кислорода в атмосфере. Понадобилось около 100 млн. лет, чтобы количество кислорода в атмосфере достигло современного значения ‒ 21% по объему. С тех пор состав атмосферы практически не изменился до настоящего времени.

Постепенно клетки усложнялись. Около 2 млрд. лет назад появились эукариотические клетки.

Эукариотические клетки – клетки, имеющие ядро и многие внутриклеточные структуры.

Эукариоты ‒ организмы, состоящие из эукариотических клеток, ‒ появились около 2,6 млрд. лет назад.

Наши знания о первых организмах невелики, поскольку они исчезли и не оставили после себя никаких следов.

Приблизительно 1,3 млрд. лет назад стали появляться колонии одноклеточных организмов. В некоторых из них разные клетки выполняли различные функции. Одни клетки поглощали добычу, другие обеспечивали размножение. При этом каждая клетка была отдельным живым организмом. Постепенно некоторые колонии одноклеточных стали превращаться в целостные многоклеточные организмы.

У гипотезы Опарина есть немало сторонников, которые успешно ее развивают. Важнейшей является проблема, каковы источники органических соединений на Земле. Одним из них являются метеориты и космическая пыль. В 1969 году вблизи деревни Мëрчисон в Австралии упал метеорит весом 108 кг. Он относится к углистым хондритам. Как следует из названия, такие метеориты содержат много сложных органических соединений. В нем были найдены следы более 50 аминокислот, причем, восемь из них входят в состав современных белков. Также были обнаружены аденин, урацил и гуанин ‒ азотистые основания нуклеиновых кислот. Из 50 аминокислот значительное большинство не входит в состав живых организмов, а некоторые соединения встречаются в виде двух оптических изомеров – левого и правого. Вспомним, что важнейшим свойством живых организмов является асимметрия сложных молекул, иными словами, существование лишь одного из двух изомеров. Таким образом, обнаружение в Мëрчисонском метеорите симметричных изомеров, а также аминокислот, не входящих в состав живых организмов, доказывает, что все обнаруженные соединения не являются загрязнениями, попавшими на метеорит в земных условиях.

Другим источником органических соединений на Земле являются вулканы и гидротермальные жерла срединно-океанических хребтов. При извержении вулканов вместе с магмой выбрасывается огромное количество газов: сероводород, метан, аммиак, окислы азота и углерода.

Третий источник органических соединений на Земле ‒ атмосфера.

В настоящее время специалисты считают, что в процессе возникновения жизни на Земле все эти источники могли совместно поставлять органические вещества.

Под действием солнечных и космических лучей, которые проникали сквозь разреженную атмосферу, происходила ее ионизация – нейтральные атомы превращались в заряженные, и атмосфера становилась холодной плазмой. Таким образом, древняя атмосфера Земли была богата электричеством, в ней вспыхивали частые разряды.

У теории биохимической эволюции имеются некоторые эмпирические подтверждения. Одно из них – останки организмов, найденные в древнейших горных породах. Из них самые древние ‒ известняки, обнаруженные в Западной Австралии. Это останки нитчатых и округлых микроорганизмов, их насчитывается около десятка различных видов. Их образовали сине-зеленые водоросли и бактерии. Их возраст специалисты оценили в 3,2 ‒ 3,5 млрд. лет. В Северной Америке были обнаружены останки водорослей, возраст которых составляет около 1,1 млрд. лет.

Другим обоснованием теории биохимической эволюции явились эксперименты, которые поставили в 50 – 60-е годы XX века химики из США, СССР и Германии.

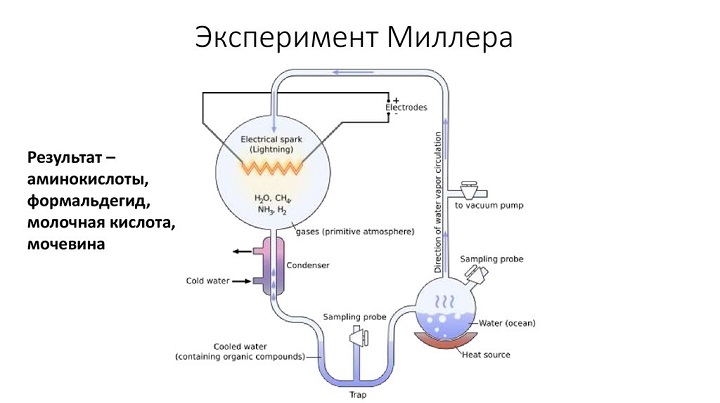

В 1953 году американский ученый Стэнли Миллер (1930 – 2007) провел эксперимент, который был призван моделировать процессы, происходящие в первичной атмосфере Земли. Главную часть установки составляла колба с электродами. В ней находились вода и газы, которые, предположительно, входили в состав древней земной атмосферы ‒ водород, метан, аммиак и др. Существенно, что не было свободного кислорода. Колба нагревалась, а между электродами протекали электрические разряды. Через несколько дней в ней образовались аминокислоты, азотистые основания и другие сложные биологические вещества.

Жизнь могла появиться только тогда, когда начал действовать механизм наследственности. Поэтому в настоящее время центральная проблема в теории биохимической эволюции – как появился этот механизм. Началом жизни на Земле нельзя считать даже появление древней ДНК вместо коацерватной капли, поскольку ДНК способна действовать только в присутствии белков-ферментов.

Проблему можно пояснить следующим рассуждением: для работы молекул ДНК и РНК необходимы ферменты, т.е. белки, а для синтеза белков ‒ нуклеиновые кислоты. Известная ситуация: змея кусает себя за хвост. Были предположения, что нуклеиновые кислоты и белки-ферменты появились одновременно, объединились в единую систему, и после этого началась их коэволюция ‒ одновременная и взаимосвязанная эволюция. Но это предположение не получило признания ученых. Объясняется это тем, что белковые и нуклеиновые молекулы по структуре и функциям глубоко различны. Поэтому они не могли появиться одновременно, в результате одного скачка в процессе химической эволюции.

В XX веке ученые спорили о том, что было первичным ‒ белки-ферменты или нуклеиновые кислоты, а также о том, как и когда произошло их объединение в единую систему, которую и можно считать живым организмом. В зависимости от решения вопроса, белки или нуклеиновые кислоты являлись первичными образованиями, методологические подходы к биохимической эволюции можно разделить на две группы ‒ голобиоза и генобиоза.

Голобиоз ‒ методологический подход, который утверждает первичность структур, способных к обмену веществ при участии белков-ферментов.

Теория Опарина относится к этой группе. Появление нуклеиновых кислот она считает итогом эволюции.

Генобиоз ‒ методологический подход, который утверждает первичность структур со свойствами первичного генетического кода.

Вплоть до 80-х годов XX века гипотезы голобиоза и генобиоза резко противостояли друг другу. В конце концов, ученые предпочли концепцию генобиоза. Но оставались нерешенными принципиальной важности проблемы. Какая из молекул появилась первой ‒ ДНК или РНК? Если белки-ферменты появились позже молекулы нуклеиновой кислоты, то как без них эта молекула могла действовать?

В 80-х годах XX века у молекулы РНК были обнаружены уникальные свойства. Оказалось, что она способна передавать генетическую информацию так же, как и молекула ДНК. Было открыто, что не существует организмов, не обладающих РНК, однако есть множество вирусов, не содержащих ДНК. Выяснилось, что возможен перенос информации от РНК к ДНК. И, самое главное, была обнаружена способность молекулы РНК к саморепродукции без участия белков-ферментов. Это открытие позволило решить проблему первичности. Первичными являлись нуклеиновые кислоты, а именно ‒ РНК. Замкнутый круг был разорван.

Важнейшие положения темы № 9 «Проблема происхождения жизни

Современная биология, определяя жизнь, перечисляет важнейшие свойства живых организмов, признавая, что только совокупность этих свойств и может отличить живое от неживого. Между живой и неживой природой нет резкой грани. Существуют переходные формы, которые, в зависимости от конкретных условий, считаются или живыми, или неживыми объектами. Например, вирусы.

К основным теориям происхождения жизни относятся: креационизм, теория самопроизвольного зарождения жизни, теория панспермии, теория биохимической эволюции.

Франческо Реди поставил опыт с кусками мяса, который поколебал, но еще не мог опровергнуть теорию самопроизвольного зарождения жизни. Реди доказал, что самозарождение червей из гниющего мяса без мух невозможно. Благодаря этому опыту Франческо Реди сумел сформулировать вывод, который стал основополагающим принципом современной биологии.

Принцип Реди. Живые организмы происходят только от других живых организмов и не способны самозарождаться.

Луи Пастер в решающем опыте опроверг теорию самопроизвольного жизни.

Согласно теории панспермии, жизнь занесена на Землю из Космоса. Однако все варианты концепции панспермии, в конечном счете, не решают проблемы происхождения жизни. Они оставляют открытым вопрос: где и как жизнь возникла в Космосе?

Теория биохимической эволюции, разработанная Александром Ивановичем Опариным, представила зарождение жизни на Земле как процесс последовательного усложнения химических веществ: от неорганических соединений ‒ к органическим, от органических ‒ к биологическим. Стэнли Миллер провел опыт, который призван был экспериментально обосновать теорию биохимической эволюции. Он поставил цель смоделировать в колбе первичную атмосферу Земли. Через несколько дней в колбе образовались аминокислоты, азотистые основания и другие сложные биологические вещества.

В XX веке ученые спорили о том, что было первичным ‒ белки-ферменты или нуклеиновые кислоты. В зависимости от решения вопроса о первичности, методологические подходы к биохимической эволюции разделились на две группы ‒ голобиоза и генобиоза.

Голобиоз ‒ методологический подход, который утверждает первичность структур, способных к обмену веществ при участии белков-ферментов.

Теория Опарина относится к этой группе.

Генобиоз ‒ методологический подход, который утверждает первичность структур со свойствами первичного генетического кода.

У молекулы РНК были обнаружены уникальные свойства. Оказалось, что она способна передавать генетическую информацию. Была обнаружена способность молекулы РНК к саморепродукции без участия белков-ферментов. Это открытие позволило решить проблему первичности. Первичными являлись нуклеиновые кислоты, а именно ‒ РНК.

До середины XX в. многие ученые полагали, что органические соединения могут возникать только в живом организме. Именно поэтому их назвали органическими соединениями в противоположность веществам неживой природы - минералам, которые получили название неорганических соединений. Считалось, что органические вещества возникают только биогенно, а природа неорганических веществ совершенно иная, поэтому возникновение даже простейших организмов из неорганических веществ совершенно невозможно. Однако после того как из обычных химических элементов было синтезировано первое органическое соединение, представление о двух разных сущностях органических и неорганических веществ оказалось несостоятельным. В результате этого открытия возникли органическая химия и биохимия, изучающие химические процессы в живых организмах.

Прикрепленные файлы: 1 файл

ксе Теория биохимической эволюции.docx

Теория биохимической эволюции

До середины XX в. многие ученые полагали, что органические соединения могут возникать только в живом организме. Именно поэтому их назвали органическими соединениями в противоположность веществам неживой природы - минералам, которые получили название неорганических соединений. Считалось, что органические вещества возникают только биогенно, а природа неорганических веществ совершенно иная, поэтому возникновение даже простейших организмов из неорганических веществ совершенно невозможно. Однако после того как из обычных химических элементов было синтезировано первое органическое соединение, представление о двух разных сущностях органических и неорганических веществ оказалось несостоятельным. В результате этого открытия возникли органическая химия и биохимия, изучающие химические процессы в живых организмах.

Кроме того, данное научное открытие позволило создать концепцию биохимической эволюции, согласно которой жизнь на Земле возникла в результате физических и химических процессов. В основу этой гипотезы были положены данные о сходстве веществ, входящих в состав растений и животных, о возможности в лабораторных условиях синтезировать органические вещества, составляющие белок.

Рассматривая проблему возникновения жизни путем биохимической эволюции, Опарин выделяет три этапа перехода от неживой материи к живой:

- синтез исходных органических соединений из неорганических веществ в условиях первичной атмосферы первобытной Земли;

- формирование в первичных водоемах Земли из накопившихся органических соединений биополимеров, липидов, углеводородов;

- самоорганизация сложных органических соединений, возникновение на их основе и эволюционное совершенствование процесса обмена веществ и воспроизводства органических структур, завершающееся образованием простейшей клетки.

Сильной стороной концепции является достаточно точное соответствие ее химической эволюции, согласно которой зарождение жизни есть закономерный результат добиологической эволюции материи. Убедительным аргументом в пользу этой концепции выступает также возможность экспериментальной проверки ее основных положений. Это касается лабораторного воспроизведения не только предполагаемых физико-химических условий первичной Земли, но и коацерватов, имитирующих доклеточного предка и его функциональное особенности.

Слабая сторона концепции - это невозможность объяснить сам момент скачка от сложных органических соединений к живым организмам - ведь ни в одном из поставленных экспериментов получить жизнь так и не удалось. Кроме того, Опарин допускает возможность самовоспроизведения коацерватов при отсутствии молекулярных систем с функциями генетического кода. Иными словами, без реконструкции эволюции механизма наследственности объяснить процесс скачка от неживого к живому невозможно. Поэтому сегодня считается, что решить эту сложнейшую проблему биологии без привлечения концепции открытых каталитических систем, молекулярной биологии, а также кибернетики не получится.

Концепции биологической эволюции

Непосредственно натолкнуло Дарвина на мысль об эволюции органических форм обнаружение в одном и том же регионе в Южной Америке ископаемого и современного скелета ленивца, огромного в прошлом и маленького сейчас.

Теория Дарвина -- Уоллеса не доказывала существования эволюции в живой природе, а предлагала объяснение механизма, как она может происходить. В частности, она утверждала, что естественный отбор дает объяснение возникновению новых видов из предшествующих:

Факт 1. Особи, входящие в состав популяции, обладают большим потенциалом размножения.

Факт 2. Число особей в каждой данной популяции примерно постоянно.

Факт 3. Во всех популяциях существует изменчивость.

Данные в поддержку гипотезы Дарвина дают различные науки. Палеонтология, которая занимается изучением ископаемых остатков, подтверждает факт прогрессивного возрастания сложности организмов. В соответствии с данными палеонтологии можно считать, что в протерозойскую геологическую эру (700 млн. лет назад) появились бактерии, простейшие водоросли, примитивные морские организмы; в палеозойскую (365 млн. лет назад) -- наземные растения, пресмыкающиеся; в мезозойскую (185 млн. лет назад) -- млекопитающие, птицы, хвойные растения; в кайнозойскую (70 млн. лет назад) современные виды. Конечно, следует иметь в виду, что палеонто логическая летопись неполна.

Дарвин показал, что в процессе естественного отбора неизбежно происходит аккумуляция полезных изменений, но целесообразность всегда носит относительный характер, так как любые приспособления оказываются полезными только в конкретных условиях существования.

Теория биохимической эволюции – жизнь возникла в результате биохимической эволюции. Эта теория тесно связана с эволюцией самой планеты Земля. Земля существует почти 4,5 млрд лет. Сначала Земля была горячей планетой. Затем она начала остывать. В процессе снижения температуры Земли ее химический состав эволюционно изменялся и 3,5 млрд лет назад возникла органическая жизнь в виде пограничных форм - коацерватов (А.С.Опарин).

Научная постановка проблемы возникновения жизни принадлежит Ф.Энгельсу, считавшему, что жизнь сформировалась в ходе эволюции материи.

Даже если мы возьмем только развитие биосферы, то и в этом случае история человечества займет лишь небольшой отрезок времени. Действительно, история биосферы представляет собой чередование целого ряда этапов эволюции, каждый из которых являл все более сложные формы развития жизни. И только в конце этого развития появляются человек и общество. С точки зрения места в истории Земли человека и человечества эти этапы можно разделить следующим образом: 1) период чисто геологической эволюции, когда на Земле еще не было жизни; 2) период геологобиологической эволюции, на последней стадии которого происходит формирование антропосоциогенеза; 3) период духовной эволюции, сфера разума. Это качественно новая эпоха в эволюции Земли. Она характеризуется развитием разума и переходом от биосферы к ноосфере – сфере взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором эволюции.

Как гласит теория биохимической эволюции, жизнь на планете Земля зарождалась тремя этапами. Первый — абиогенный синтез органики, второй — появление биополимеров, третий — появление структур с мембранами и возможности воспроизведения себе подобных структур.

Естествоведы утверждают: появление планеты Земля произошло 4,5-7 млрд лет назад. Это было облако пылевых частиц, которые имели очень высокую температуру. Местами она достигала 4-8 тыс. градусов по Цельсию. Когда начались процессы ее постепенного охлаждения, стало происходить перераспределение слоев, составляющих облако элементов. Результатом такого внутреннего движения стало расположение элементов с большой массой ближе к центру Земли, а с более легкой — кнаружи.

Жизнь в данной теории рассматривается как результат на первом этапе химической, а в последующем — биологической эволюции.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Впервые органические вещества образовались из простых химических элементов (водород, углерод, азот, кислород). Они, взаимодействуя друг с другом, образовывали такие вещества, как аммиак, метан, углеродные оксиды, сероводород. При этом постоянно образовывались водяные пары. Важно, что практически весь кислород связался с прочими элементами и в свободном виде не встречался. За счет тех же его молекул, которые вошли в состав простых органических веществ, синтезировались спирты, аминокислоты, альдегиды. Более сложные органические соединения присутствовали в воде первичных водоемов.

Такая абиогенная теория (утверждающая происхождение жизни из неорганики) была выдвинута ученым из России А.И. Опариным и англичанином Дж.Холдейном. Произошло это в 1924 и 1929 годах соответственно. Авторы выдвинули свои гипотезы, опираясь на утверждения Дарвина, что необходимым условием зарождения жизни является ее отсутствие. Кроме того, подтверждалось второе необходимое, по мнению Дарвина, требование — связанное состояние кислорода.

Плюсы и минусы биохимической теории

Теория Опарина-Холдейна имеет важное свойство: она последовательна и логична. В ней отсутствуют непонятные пропуски. Кроме последовательности, к числу ее плюсов следует отнести:

- Общепринятость среди ученых научного мира.

- Проверяемость (в лабораторных условиях элементарно можно воспроизвести каждый из представленных в теории этапов и, как доказательство, получить тот же результат).

В то же время есть и минусы:

- неконкретно расписано образование коацерватов;

- не дано объяснение, почему клетки приступили к самовоспроизведению;

- непонятно, каким образом аминокислоты стали полноценными белками.

Этапы биохимической эволюции Опарина-Холдейна

Ступень развития планеты, которым правила биохимия, состоял из следующих важных этапов:

- синтез органических веществ с простыми формулами;

- образование из мономеров полимеров — полипептидов и полинуклеотидов;

- синтез коацерватов в результате накопления соединений высокомолекулярной природы;

- заключение молекул коацерватов в элементарные мембраны;

- развитие обмена веществ.

Теория А.И. Опарина содержала следующее заключение. Матричный синтез ведет к воспроизведению себе подобных клеток. На основе него появлялись молекулы белка и образовывали коллоидные структуры. Те, в свою очередь, превращались в коацерватные капли, присоединяющие к себе различные соединения, например, составляющие воды. В дальнейшем вновь образованные вещества приобретали характерные свойства, вступали в различные химические реакции, в результате которых часть вновь образованных веществ выделялись наружу. Однако это еще не были живые организмы.

Капли-коацерваты росли, увеличиваясь в размерах. В них происходил обмен веществ, и со временем они научились делиться. Впоследствии эти капли получили название первичных клеток или протобионтов. Ученые предположили, что они историческое начало веществ, подобных ферментов (коферменты).

Эксперименты по абиогенному синтезу органических веществ

Таким образом, в колбе присутствовали газы (водяной пар, водород, аммиак, метан), которые образовывали атмосферу Земли на этапе ее формирования. Как считали А.И. Опарин, Г. Юри и С.Миллер, именно так протекали процессы в древнейшие времена под действием солнечного излучения. Чтобы дать реакциям энергию, Миллер использовал колбу, нагреваемую на бунзеновской горелке. В дополнение в энергетической составляющей использовался прибор, состоящий из стеклянной трубки и двух электродов (подобие вспышек молний и электрического разряда).

Цикл был замкнутым, и после каждого из них материал охлаждался, возвращался в колбу, после чего повторялся вновь.

Работали над экспериментальным подтверждением основы биохимической теории и другие ученые. Например, Д.Оро нагревал цианистый водород с водой и аммиаком, посредством чего получал аденин. Воздействовав на метан, аммиак и воду особыми излучениями, получал рибозу и дезоксирибозу.

С.Фокс успешно синтезировал белковообразные вещества — протеиноиды. Он нагревал смесь аминокислот, в результате чего получал полимеры нуклеотидов.

Синтезом веществ, аналогичных коацерватам, занимался сам А.И. Опарин и его ученики.

Опровержение биохимической эволюции

Жизнеспособность такого пути эволюции впоследствии была подтверждена экспериментально. В пользу генетической теории свидетельствовал тот факт, что РНК без участия ферментов могла реплицироваться, претерпевать обратную транскрипцию и синтезировать ДНК.

Одновременно с этим высказывается предположение, что первая клетка образовалась в результате определенных химических процессов глубоко в океане. Следовательно, сегодня единого мнения ученых не существует.

Происхождение жизни на Земле рассматривается отдельными авторами в результате не только абиогенеза, но и биогенеза. Он состоит в том, что жизнь на Земле, как и сама Земля, никогда не возникали. Они существуют вечно. Другими словами, живое произошло от живого. Одни живые существа сменяют другие, вымирают либо, напротив, размножаются, но постоянно присутствуют на земле. Цепочка жизни бесконечна, потому в поисках появления первой клетки нет смысла.

Существует и креационистическая теория, утверждающая, что многообразие форм живого мира обусловил Бог. Такой взгляд полностью отрицает эволюционные течения и был распространен среди ученых XIX века.

Из множества теорий, пытающихся объяснить процесс возникновения жизни на Земле, наиболее популярной и признанной в научном мире является теория биохимической эволюции. эта теория была предложена в 1924 году, автором теории стал советский ученый А. И. Опарин.

Сущность теории Опарина заключается в том, что биологической эволюции предшествовала химическая.

Химическая эволюция – это достаточно длительный период в истории Земли, который связан с возникновением, усложнением и усовершенствованием взаимодействия между органическими молекулами – элементарными единицами, из которых состоит все живое.

Большинство ученых, в частности, геологов и астрономов, полагают, что Земля как небесное тело была сформирована примерно 5 миллиардов лет назад. Формирование Земли произошло в процессе конденсации частиц газопылевого облака, вращавшегося вокруг Солнца.

В период формирования планета представляла собой раскаленный шар, а температура ее поверхности достигала до 8000°С. В процессе излучения тепловой энергии в космическое пространство, поверхность Земли постепенно начинает остывать. По подсчетам ученых, примерно 4 миллиарда лет назад поверхность Земли остыла до такой степени, что на поверхности сформировалась твердая кора. Одновременно с этим из недр Земли выделяются легкие, газообразные вещества, которые поднимаются вверх и формируют первичную атмосферу.

Состав первичной атмосферы значительно отличался от состава современной атмосферы. В первую очередь, в атмосфере древней Земли не присутствовал свободный кислород. В состав первичной атмосферы входили такие вещества, как водород, аммиак, метан, азот, пары воды, а также окись углерода и двуокись углерода.

Именно отсутствие в атмосфере древней Земли свободного кислорода является предпосылкой формирования жизни, так как кислород окисляет органические соединения и тем самым разрушает их. Если бы в первичной атмосфере присутствовал свободный кислород, накопление большей части органических веществ на древней Земле было бы невозможным.

Готовые работы на аналогичную тему

При достижении температуры первичной атмосферы в 100°С, в ней начинается процесс синтеза простых органических молекул – аминокислот, жирных кислот, нуклеотидов, многоатомных спиртов, простых сахаров, органических кислот и т. д. В качестве энергии для такого синтеза выступают грозовые разряды, жесткое космическое излучение, деятельность вулканов и ультрафиолетовое излучение Солнца. От солнечного излучения первичная Земля еще не была защищена озоновым экраном. Основным источником энергии для абиогенного синтеза органических веществ ученые считают именно ультрафиолетовое излучение.

Образование первичного бульона

Когда температура атмосферы древней Земли опускается ниже 100°С, образуется первичный океан, начинается процесс синтеза простых органических молекул, а далее и сложных биополимеров.

В первичном океане появляются коацерватные капли, которые стали прообразами живых организмов и сформировали первичный органический бульон. Коацерватные капли обладают своеобразным подобием обмена веществ:

- способны избирательно впитывать из раствора некоторые вещества и выделять продукты их распада в окружающую среду и расти

- начинают размножаться при достижении определенного размера: от большой капли отделяются маленькие капельки, которые также могут расти и размножаться

- в результате смешивания под воздействием ветра и волн коацерватные капли могут покрываться оболочкой из липидов. Оболочка может быть одинарной, схожей с мицеллами мыла – при однократном отрыве капли от поверхности, либо двойной, которая напоминает клеточную мембрану. Двойная оболочка формируется при повторном падении капли, уже покрытой одним слоем липидной мембраны.

Описанные процессы формирования коацерватных капель, их роста и размножения, а также покрытия двойной липидной мембраной пленкой моделируются в условиях лаборатории. Соответственно, процессы абиогенного синтеза органических молекул можно воспроизвести в модельных экспериментах, что и было сделано учеными.

Эксперименты по абиогенному синтезу органических веществ

В 1828 году известным немецким химиком Ф. Велером было синтезировано из неорганического вещества - циановокислого аммония органическое вещество – мочевина.

Позже, в 1953 году американским исследователем Стенли Миллером была воспроизведена первичная атмосфера Земли, состоявшая, согласно предположениям ученых, из аммиака, метана и паров воды. Через эту газовую смесь, содержащуюся в стеклянной колбе, в которую были впаяны электроды, Миллер на протяжении недели пропускал электрические разряды, которые имитировали грозовые. В результате эксперимента в колбе были обнаружены α-аминокислоты (глицин, аланин, аспарагин, глутамин), мочевина, у-оксимасляная кислота и органические кислоты – гликоловая, молочная, янтарная, уксусная. Повторение этого эксперимента в результате дало получение отдельных нуклеотидов и коротких полинуклеотидных цепочек, состоящих из пяти-шести звеньев.

Позже Дж. Оро получил аденин путем умеренного нагревания смеси, состоявшей из азота, аммиака, углерода и воды. В процессе взаимодействия аммиачного раствора мочевины и соединений, образующихся из газов под воздействием электрических разрядов, был получен урацил.

В 1980-е годы при проведении похожих экспериментов Л. Орджелу удалось синтезировать нуклеотидные цепи, длина которых составляла шесть мономерных единиц.

Затем С. Акабюри сумел получить полимеры простейших белков.

Процесс абиогенного синтеза органических молекул может осуществляться на Земле и в настоящее время, например, в результате вулканической деятельности. этим объясняется то, что при вулканических выбросах обнаруживается не только синильная кислота, которая является предшественником нуклеотидов и аминокислот, но и отдельные нуклеотиды, аминокислоты и даже порфирины, которые имеют сложное строение.

Абиогенный синтез органических веществ может происходить не только на Земле, но и в условиях космического пространства. Например, простейшие аминокислоты были обнаружены в составе комет и метеоритов.

Читайте также: