Подготовка ссср к великой отечественной войне реферат

Обновлено: 28.06.2024

Великая Отечественная война (1941-1945) – война Советского Союза против вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии и ее союзников (Словакии, Венгрии, Италии, Финляндии, Румынии, Венгрии, Болгарии и Хорватии).

Великая Отечественная война (ВОВ) является важнейшей составной частью Второй мировой войны – самой кровопролитной в истории человечества, завершившейся победой СССР над Германией.

Здесь мы расскажем краткую историю Великой Отечественной войны. Хронологию ВОВ в виде инфографики смотрите здесь.

Итак, перед вами Великая Отечественная война кратко.

Годы Великой Отечественной войны

22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг.

Основные периоды Великой Отечественной войны

В ходе Великой Отечественной войны историография рассматривает три основных периода:

- Первый период (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). Нападение Германии на СССР. Начальный период войны. Крах блицкрига. Битва за Москву. Неудачи и поражения лета 1942 г.

- Второй период (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.). Коренной перелом в ходе войны. Победы в Сталинградской и Курской битвах, а также в битве за Днепр.

- Третий период (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Изгнание врага за пределы территории СССР. Освобождение от оккупации стран Европы. Распад фашистского блока. Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция Германии.

При этом следует заметить, что советско-японская война рассматривается как логическое продолжение Великой Отечественной войны.

История Великой Отечественной войны

Прежде чем говорить о Великой Отечественной войне следует упомянуть, что 23 августа 1939 г. между Германией и СССР был заключен договор о ненападении, более известный, как пакт Молотова-Риббентропа.

Интересен факт, что в нем значился пункт относительно раздела польских территорий между Советским Союзом и Германией.

1 сентября 1939 г. фашисты напали на Польшу, которая была совершенно не готова к защите своих земель.

Вскоре Красная Армия вторглась в восточную часть Польши, входившую в зону ее интересов (в советской историографии этот период обозначен, как освободительный поход РККА). Таким образом, западные земли Белоруссии и Украины оказались в составе СССР.

Менее чем за год Германия, благодаря блицкригу (ведению молниеносной войны), захватила Норвегию, Данию, Францию и страны Бенилюкса.

Подготовка СССР к войне

Несмотря на то, что между Советским Союзом и Германией был заключен пакт о ненападении, Иосиф Сталин догадывался, что в скором времени его государство будет втянуто в войну.

В связи с этим СССР еще в 1938 г. начал разрабатывать 5-летний план подготовки к будущему глобальному противостоянию.

В Советском Союзе активно строились военные заводы, железные дороги, тепло- и гидроэлектростанции. Страна взяла курс на масштабную милитаризацию.

Фабрики, выпускающие ту или иную продукцию, могли в течение нескольких часов перестроиться на производство военного оборудования или боеприпасов. Также в советских республиках усиленно добывалась нефть и разрабатывались шахты по добыче угля и полезных ископаемых.

В скором времени в стране появились усовершенствованные виды оружия и военной техники. Некоторые специалисты трудились на заводах практически без выходных.

Каждый советский гражданин должен был иметь специальное образование. За малейшее нарушение дисциплины человек мог получить серьезный выговор или понести более серьезную ответственность.

В начале 1941 г. обычные рабочие трудились по 11-12 часов в день, вместо положенных 8 часов. Однако советскому руководству так и не удалось в полной мере реализовать свои планы.

21 июня 1941 г. Сталин приказал мобилизовать все виды войск, но его распоряжение оказалось запоздалым, так как уже на следующий день немецко-фашистские войска вероломно вторглись в СССР.

Вступление СССР в войну

22 июня 1941 г. Германия без предупреждения напала на Советский Союз. С этого дня началась Великая Отечественная война, которая продлится 4 года.

Учитывая тот факт, что Гитлеру удалось практически молниеносно завоевать немало европейских государств, он думал, что сможет покорить СССР за 6 недель. Однако, как покажет время, фюрер Третьего рейха переоценил свои силы.

В целом войска Гитлера превосходили Красную Армию, хоть и в незначительной мере (по численности танков и самолетов СССР был на порядок выше своего противника).

В первые дни войны СССР понес серьезные потери. Вначале Сталин прикладывал все усилия, чтобы не воевать на своей территории, но это оказалось невозможным.

Уже через месяц после начала Великой Отечественной войны фашисты захватили 6 советских республик. Красная Армия лишилась около 100 дивизий. Одновременно с этим войска Гитлера также понесли серьезные потери – около 100 000 солдат и более трети танков.

Известнейшая фотография Марка Маркова-Гринберга, сделанная в 1943 и ставшая символом мужества и героизма советских солдат

Затем осенью 1941 г. Красная Армия, ценой больших потерь, не дала противнику захватить Севастополь.

Рассмотрим кратко главные битвы Великой Отечественной войны.

Битва за Москву

Битва за столицу стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. 30 сентября 1941 г. войска Германии начали быстро наступать на Москву. Первое время им сопутствовал успех. Немцы продвинулись вперед и взяли в плен около 700 000 русских солдат.

В последующие 2 месяца бои велись на расстоянии менее 100 км от Москвы. В СССР главнокомандующим Западным фронтом был назначен Георгий Жуков, который смог остановить атаку немцев.

7 ноября в Москве на Красной Площади был организован парад, с которого солдаты сразу же отправлялись на передовую.

В скором времени противник снова начал атаковать позиции Красной Армии, однако ей удалось выстоять. 5 декабря советские войска получили подкрепление, благодаря чему смогли пойти в контрнаступление.

Налет немецкой авиации на Москву 26 июля 1941 г.

Во время стремительного отпора советские войска сумели уничтожить около 40 вражеских дивизий и заставить врага отойти назад.

Добытые победы помогли советскому народу поверить в собственные силы и воспрянуть духом. В это же время почти полностью сформировалась антигитлеровская коалиция, которая насчитывала 26 государств: Большая четвёрка (СССР, Великобритания, США, Китай) и другие страны.

Сталинградская битва

Сталинградская битва считается одной из самых кровавых за всю историю человечества. Поскольку Сталинград был назван в честь вождя народов – Иосифа Сталина, советские воины делали все возможное, чтобы не дать противнику его захватить.

Перед тем, как начать активное наступление на Сталинград, Гитлер хотел оккупировать Крым и часть Украины. В результате немцы смогли овладеть Керченским полуостровом, Севастополем, Харьковом и Донбассом.

28 июля Сталин отдал приказ всеми силами удерживать Сталинград и ни на шаг не отступать назад.

Почти 4 месяца солдаты защищали Сталинград от нападения немецких войск. И только 19 ноября 1942 г. Красная Армия перешла в активное контрнаступление.

Командир советской 76-мм дивизионной пушки ЗиС-3 отдает команду расчету, 1943 г.

Был проведен ряд успешных операций, в результате которых 2 февраля 1943 г. советские солдаты полностью разгромили фашистов.

За время Сталинградской битвы с обеих сторон погибло почти 3 000 000 человек, и были уничтожены сотни тысяч единиц разной боевой техники.

Сталинградская битва коренным образом повлияла на исход Великой Отечественной войны. С этого момента стратегическая и военная инициатива была на стороне Советского Союза.

Курская битва

В свою очередь руководству СССР удалось благополучно осуществить несколько военных операций. В результате битвы на Курской дуге, длящейся полтора месяца, советские войска смогли одержать победу над немцами.

Силы вермахта потеряли более полумиллиона солдат. В течение короткого отрезка времени Красная Армия освободила ряд российских и украинских городов.

Оборона Ленинграда

Оборона Ленинграда является одной из самых героических и тяжелых событий Великой Отечественной войны.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 г. и завершилась только 27 января 1944 г. Город был отрезанным от каких-либо источников продовольствия.

Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 г., благодаря чему город начал в бо́льшем объеме снабжаться продуктами и оружием.

В целом жителям Ленинграда пришлось в течение 872 дней испытывать тяжелейшие трудности и голод, постоянно находясь на грани жизни и смерти.

По мнению историков за время блокады Ленинграда погибло от 600 000 до 1 500 000 советских граждан. При этом лишь 3% из них погибли от бомбежек, тогда как остальные 97% умерли от голода.

В конечном счете, СССР удалось освободить Белоруссию, Литву и часть Польши.

На тот момент было понятно, что войска Гитлера уже не представляли собой серьезной угрозы для СССР. Советское руководство начало разработку ряда операций направленных на освобождение европейских стран.

Генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписывает акт о безоговорочной капитуляции германского вермахта в штабе 5-й ударной армии в Карлсхорсте, Берлин

9 мая 1945 г. был подписан Акт о капитуляции Германии. Это радостное известие стало настоящим праздником для всех жителей СССР и их союзников.

Конференции

С 28 ноября по 1 декабря 1943 г. прошла Тегеранская конференция, где встретились Сталин, Рузвельт и Черчилль. Главы государств обговорили сроки открытия Второго фронта и разработали окончательную стратегию борьбы против Германии и её союзников. Также были намечены контуры послевоенного устройства мира.

Затем с 4 по 11 февраля 1945 г. состоялась Ялтинская конференция. На ней поднимались ключевые вопросы, касающиеся послевоенной политики.

Черчилль, Рузвельт и Сталин на Ялтинской конференции, февраль 1945 г.

С 17 июля по 2 августа 1945 г. была проведена Потсдамская конференция, где присутствовали Сталин, Трумэн и Черчилль (см. интересные факты о Черчилле). Они обсудили новые границы в Европе и озвучили суммы репараций, которые полагались Советскому Союзу от Германии.

Окончание Великой Отечественной войны

9 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. В прошествии менее 3-х недель советские войска всецело сокрушили японскую армию.

В итоге 2 сентября 1945 г. был подписан Акт о капитуляции Японии.

Так завершилась самая кровопролитная и масштабная война в истории человечества.

Итоги Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война окончилась безоговорочной победой СССР. Германо-итало-японский фашистско-милитаристский блок, стремясь к завоеванию мирового господства, являлся зачинщиком войны, в которой потерпел сокрушительное поражение.

Главным положительным результатом военного конфликта стало освобождение захваченных земель и стран Европы от нацистского режима.

Однако победа над Германией далась большой ценой. Многие страны (и Советский Союз в наибольшей степени) понесли колоссальные человеческие и экономические потери.

Зверства немецко-фашистских захватчиков невозможно описать кратко, поэтому в качестве примера можете ознакомиться с одной из самых жестоких надзирательниц концлагерей – Ирмой Грезе.

По подсчетам экспертов в период Великой Отечественной войны погибло 26 600 000 советских граждан, в том числе 8 668 400 военных. Имущественные потери СССР составили примерно 30 % всего национального богатства государства.

Будущие поколения должны всегда помнить о том, какие ужасы приносит война и делать все возможное, чтобы предотвратить возникновение подобных конфликтов.

Фото Великой Отечественной войны

Ниже приведены избранные фото Великой Отечественной войны. На самом деле фотографий того страшного и героического времени очень много, поэтому для избранных фото ВОВ мы сделаем отдельный пост.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Реферат на тему: Начальный этап Великой Отечественной войны:

причины неудач Красной армии в начале войны

Великая Отечественная война по своим масштабам, по числу участвовавших в ней людей, концентрации военных сил, колоссальным жертвам, по гигантским разрушениям не имеет себе равных за всю историю человечества. Победа в войне является поистине эпохальным событием для нашей страны, государств Европы и всего мира.

В силу исключительности своей роли Великая Отечественная война на протяжении уже более семи десятилетий является важнейшим полем для научных исследований. Несмотря на обширный объем научных работ, которых в нашей стране посвящено войне значительно больше, чем какому-либо иному периоду, данная тема до сих пор вызывает неизменный интерес огромного числа ученых, в том числе зарубежных. И это не случайно.

Имеющиеся исследования с трудом позволяют сформировать целостную картину. Война явилась не только противостоянием народов, различных социально-политических систем, но и противоборством специальных служб воюющих держав. По понятным причинам, многие аспекты этого противоборства до настоящего времени оставались закрытыми для широкого исследования, многие материалы сохраняют гриф секретности и в настоящее время.

Цель работы заключается в объективном и непредвзятом историческом исследовании, стремлении свести к минимуму неизбежно возникающие исторические погрешности, исходя из основной задачи российской исторической науки, которая заключается в объективном исследовании исторического опыта развития государства. Это даст возможность по новому взглянуть на многие проблемы истории нашей страны.

§ 1. Подготовка к войне

ВС Германии к середине 1941 насчитывали 7,3 млн человек. Они включали 208 дивизий (в т.ч. 21 танковых и 19 моторизованных) и 6 бригад. Имелось 5,6 тыс. танков и щтурмовых орудий, ок. 10 тыс. с-тов (в т.ч. 5,7 тыс. боевых), 71,5 тыс. орудий и минометов. В ВМС было 4 линкора, 4 тяж. и 4 лёгких крейсера, 33 эсминца и миноносца, 122 ПЛ и 40 торпедных катеров. Для войны против СССР выставлялось 182 див. (в т.ч. 19 танк. и 13 моториз.), 20 бригад – всего 5 млн чел., ок. 4,4 тыс. танков и штурм. ор., 47,2 тыс. ор. и мином., 4,4 тыс. боевых с-тов, 192 боевых кор. 1

СССР в предвоенные годы также предпринимал усилия для повышения экономического и военного могущества государства. Среднегодовой выпуск промышленной продукции за 3 последних года возрос на 13,2%, а оборонной - на 39%. Однако Советский Союз не смог к началу войны превзойти Германию по уровню важнейших видов продукции и создать все необходимые условия для отражения агрессии. Внешняя политика Советского Союза ориентировалась на создание системы коллективной безопасности. Однако попытки советского правительства заключить политический и военный договор с Великобританией и Францией потерпели неудач. В этих условиях Советский Союз принял предложение Германии заключить договор о ненападении, что позволило ему оттянуть начало войны и выиграть время для повышения своей обороноспособности. В связи с переносом границ и выводом части войск приграничных военных округов на территорию Западной Украины, Западной Белоруссии, республик Прибалтики и в Бессарабию стали проводиться мероприятия по подготовке нового театра военных действий. Советское руководство допустило стратегическую ошибку при определении вероятных сроков нападения Германии на СССР.

Советских Вооружённые Силы к началу войны насчитывали 5,7 млн чел. СВ имели 303 див. (в т.ч. 61 танк. и 31 моториз.), 3 отд. бригады, св. 110 тыс. ор. и мином., св. 23 тыс. танков, из них боеготовых - 18,7 тыс. В войсках ПВО было 4,5 тыс. зен. ор., в ВВС - ок. 13 тыс. исправных боевых с-тов. ВМФ включал 3 линкора, 7 крейсеров, 54 лидера и миноносца, 211 ПЛ и 2 опытные ПЛ, 22 сторож. кор., 80 тральщиков, 269 торпед. катеров, 2,8 тыс. боевых с-тов. Погран. войска имели св. 127 тыс. чел., внутр. войска - 14 див., 18 бригад и ряд др. частей. 2

Для войны на Западе предназначалось около 70% сил и средств, в т.ч. 240 див. Поскольку с февр. 1941 пр-к начал сосредоточение своих войск у западных границ СССР, в мае 1941 проведено доукомплектование ряда соединений за счёт призыва на учебные сборы 800 тыс. резервистов, началось выдвижение войск из внутренних округов на Запад. К началу войны было сосредоточено 186 див. (вместо 240 по плану). Советские войска были развёрнуты по плану прикрытия государственной границы, что во многом предрешило неудачный исход приграничных сражений 1941. Войска вермахта находились в полной боевой готовности.

§ 2. Летне-осенняя компания 1941 года

Рано утром 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Немецкие войска атаковали границы нашей страны на всём протяжении от Балтийского до Чёрного моря. Германские самолёты подвергли бомбардировке многие советские города, а также базы военно-морского флота. В тот же день против нашей Родины бросили свои армии Финляндия, Румыния и Венгрия. Объявила СССР войну и фашистская Италия.

Военное нападение фашистов было для Советской страны внезапным. Между СССР и Германией с августа 1939 года существовал договор о ненападении, по которому оба государства обязались не воевать друг с другом. Но гитлеровская Германия нарушила этот договор и начала вооружённую борьбу против нашего государства.

К моменту нападения на СССР фашистская Германия поработила уже большинство государств Европы — Австрию, Чехословакию, Польшу, Югославию, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Люксембург, Францию, Грецию. Покорение Западной Европы было только частью захватнических планов гитлеровской Германии. Она поставила своей целью завоевать весь мир и установить над ним своё господство.

Преимущество гитлеровской армии состояло также в том, что за два года войны в Западной Европе она накопила опыт ведения крупных боевых операций в современных условиях, с применением новой техники. Такой опыт Красной Армии предстояло ещё приобрести.

За несколько первых дней немецкие войска продвинулись на десятки и сотни километров. На центральном направлении в начале июля 1941 г. была захвачена вся Белоруссия и немецкие войска вышли на подступы к Смоленску. На северо-западном - занята Прибалтика. 9 сентября блокирован Ленинград. На юге гитлеровские войска оккупировали Молдавию и Правобережную Украину. Таким образом, к осени 1941 г. был осуществлен гитлеровский план захвата огромной территории Европейской части СССР.

Крупнейшим просчетом И.В. Сталина оказалось его неверие в начало войны летом 1941 г. Поэтому вся страна и, в первую очередь, армия, ее руководство не были подготовлены к отражению агрессии. 3 В результате в первые дни войны была уничтожена прямо на аэродромах значительная часть советской авиации. Крупные соединения Красной Армии попали в окружение, были уничтожены или захвачены в плен. Сразу после нападения Германии Советское правительство провело крупные военно-политические и экономические мероприятия для отражения агрессии. 23 июня была образована Ставка Главного командования. 10 июля она была преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования. В нее вошли И.В. Сталин (назначенный Главнокомандующим и ставший вскоре наркомом обороны), В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, Б.М. Шапошников и Г.К. Жуков. Директивой от 29 июня Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) поставили перед всей страной задачу мобилизовать все силы и средства на борьбу с врагом. 30 июня был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО), сосредоточивший всю полноту власти в стране. Коренным образом была пересмотрена военная доктрина, выдвинута задача организовать стратегическую оборону, измотать и остановить наступление фашистских войск. Крупномасштабные мероприятия были проведены по переводу промышленности на военные рельсы, мобилизации населения в армию и на строительство оборонительных рубежей. В конце июня - первой половине июля 1941 г. развернулись крупные оборонительные приграничные сражения (оборона Брестской крепости и др.). С 16 июля по 15 августа на центральном направлении продолжалась оборона Смоленска. На северо-западном направлении провалился немецкий план захвата Ленинграда. На юге до сентября 1941 г. велась оборона Киева, до октября - Одессы. Упорное сопротивление Красной Армии летом - осенью 1941 г. сорвало гитлеровский план молниеносной войны. Вместе с тем захват фашистским командованием к осени 1941 г. огромной территории СССР с ее важнейшими промыш427 ленными центрами и зерновыми районами являлся серьезной потерей для Советского правительства.

§ 3. Битва за Москву

В конце сентября - начале октября 1941 г. началась немецкая операция "Тайфун", нацеленная на взятие Москвы. Первая линия советской обороны была прорвана на центральном направлении 5-6 октября. Пали Брянск и Вязьма. Вторая линия под Можайском на несколько дней задержала германское наступление. 10 октября командующим Западным фронтом был назначен Г.К. Жуков. 19 октября в столице было введено осадное положение. В кровопролитных боях Красная Армия сумела остановить противника - закончился октябрьский этап гитлеровского наступления на Москву.

Трехнедельная передышка была использована Советским командованием для укрепления обороны столицы, мобилизации населения в ополчение, накапливания военной техники и, в первую очередь, авиации. 6 ноября было проведено торжественное заседание Московского совета депутатов трудящихся, посвященное годовщине Октябрьской революции. 7 ноября на Красной площади состоялся традиционный парад частей Московского гарнизона. Впервые в нем участвовали и другие воинские части, в том числе ополченцы, уходившие прямо с парада на фронт. Эти мероприятия способствовали патриотическому подъему народа, укреплению его веры в победу.

К новому наступлению, начавшемуся 16 ноября, немцы готовились больше двух недель. Они двинули на Москву 51 дивизию, в том числе 13 танковых и 5 моторизированных. Северная группировка из двух танковых армий наносила главный удар на Клин-Солнечногорск-Рогачев-Яхрома-Дмитров и нацеливалась дальше, в тыл Москвы. Бронетанковая армия генерала Гудериана наступала с юга на Тулу-Каширу, с тем чтобы двинуться дальше на Рязань-Коломну-Орехово-Зуево и сомкнуть кольцо вокруг Москвы. В центре удар на Москву наносился от Истры, Звенигорода и Наро-Фоминска.

Ценой огромных потерь им удалось в конце ноября - начале декабря выйти на подступы к Москве, охватить ее полукольцом на севере в районе Дмитрова (капал Москва — Волга), на юге - около Тулы. На этом немецкое наступление захлебнулось. Оборонительные бои Красной Армии, в которых погибло много солдат и ополченцев, сопровождались накоплением сил за счет сибирских дивизий, авиации и другой военной техники. 5-6 декабря началось контрнаступление Красной Армии, в результате которого враг был отброшен от Москвы на 100- 250 км. Были освобождены Калинин, Малоярославец, Калуга, другие города и населенные пункты. Гитлеровский план молниеносной войны был сорван. 4

За 40 дней нашего непрерывного наступления — по 15 января 1942 года — фашисты потеряли только убитыми около 300 тысяч солдат и офицеров. Советские войска захватили всякого рода оружия и боеприпасов в количестве, достаточном для вооружения нескольких десятков дивизий.

Поражение немецких войск на подступах к Москве произвело сильное впечатление на весь мир. Всё передовое человечество рукоплескало Красной Армии. Впервые с начала второй мировой войны гитлеровская армия потерпела крупное поражение.

§1. Харьковская операция

После успешного отражения немецкого наступления в битве за Москву , советское верховное командование сочло возможным начать активные действия на других участках фронта. Военная промышленность, развёрнутая за Уралом, поставляла всё больше вооружений. РККА была пополнена очередным призывом. Всё это позволило не только пополнить действующие части РККА, но и создать 9 резервных армий Ставки.

И.В. Сталин пустил новую стратегическую ошибку в оценке военной ситуации, в определении направления главного удара противника, в недооценке его сил и резервов. В связи с этим его приказ о наступлении Красной Армии одновременно на нескольких фронтах привел к серьезным поражениям под Харьковом.

В операции принимали участие войска Брянского , Юго-Западного и Южного фронтов. Руководство с советской стороны осуществляли: Главнокомандующий войсками Юго-Западного направления маршал Советского Союза С. К. Тимошенко , начальник штаба — генерал-лейтенант И. X. Баграмян , член Военного совета — Н. С. Хрущёв . Южным фронтом командовал генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский .

С началом весенней распутицы наступление было остановлено. В окружение попали 5 стрелковых дивизий 57-й армии, 8 стрелковых дивизий 6-й армии, 2 стрелковых дивизии армейской группы Бобкина, 6 кавдивизий 2-го и 6-го кавалерийских корпусов, 2 танковых корпуса, 5 танковых бригад и другие артиллерийские, инженерные, вспомогательные части и службы тыла. Эти войска были обескровлены, измотаны, подвергались постоянным ударам с воздуха и во многом утратили свою боевую мощь.

Приказ об отступления был отдан только 25 мая, в наиболее тяжелом положении оказались войска, глубоко прорвавшихся на запад в район Краснограда. Теперь линия фронта оказалась и них за спиной почти в 150 км и им предстояло прорываться с боями к своим. Далеко не всем удалось вырваться из окружения, до Северского Донца доходили только наиболее стойкие и готовые сражаться до конца.

§2. Летне-осенняя кампания 1942 года.

Фашистское руководство летом 1942 г. делало ставку на захват нефтяных районов Кавказа, плодородных областей юга России и промышленного Донбасса.

В конце июня 1942 г. развернулось общее немецкое наступление. Фашистские войска в ходе упорных боев вышли к Воронежу, верхнему течению Дона и захватили Донбасс. Далее ими была прорвана наша оборона между Северным Донцом и Доном. Это дало возможность гитлеровскому командованию решить главную стратегическую задачу летней кампании 1942 г. и развернуть широкое наступление по двум направлениям: на Кавказ и на восток - к Волге.

На кавказском направлении в конце июля 1942 г. сильная вражеская группировка форсировала Дон. В результате были захвачены Ростов, Ставрополь и Новороссийск. Велись упорные бои в центральной части Главного Кавказского хребта, где в горах действовали специально подготовленные вражеские альпийские стрелки. Несмотря на достигнутые успехи на кавказском направлении, фашистскому командованию так и не удалось решить свою главную задачу - прорваться в Закавказье для овладения нефтяными запасами Баку. К концу сентября наступление фашистских войск на Кавказе было остановлено. 6

Не менее сложная обстановка для советского командования сложи- лась и на восточном направлении. Для его прикрытия был создан Сталинградский фронт под командованием маршала С.К. Тимошенко. В связи со сложившейся критической ситуацией был издан приказ Верховного Главнокомандующего № 227, в котором говорилось: "Отступать дальше - значит загубить себя и вместе с тем нашу Родину". В конце июля 1942 г. противник под командованием генерала фон Паулюса нанес мощный удар на Сталинградском фронте. Однако, несмотря на значительное превосходство в силах, в течение месяца фашистским войскам удалось продвинуться лишь на 60-80 км и с большим трудом выйти на дальние оборонительные рубежи Сталинграда. В августе они вышли к Волге и усилили свое наступление.

С первых дней сентября началась героическая оборона Сталинграда, продолжавшаяся фактически до конца 1942 г. Ее значение в ходе Великой Отечественной войны огромно. В период борьбы за город советские войска под командованием генералов В.И. Чуйкова и М.С. Шумилова в сентябре - ноябре 1942 г. отразили до 700 вражеских атак и с честью выдержали все испытания. В боях за город героически проявили себя тысячи советских патриотов. В результате в боях за Сталинград вражеские войска понесли колоссальные потери. Каждый месяц битвы ею, направлялось около 250 тыс. новых солдат и офицеров вермахта, основная масса военной техники. К середине ноября 1942 г. немецко-фашистские войска, потеряв более 180 тыс. человек убитыми, 500 тыс. раненными, были вынуждены прекратить наступление.

В ходе летне-осенней кампании гитлеровцам удалось оккупировать огромную часть Европейской части СССР, где проживало около 15% населения, производилось 30% валовой продукции, находилось более 45% посевных площадей. Однако это была пиррова победа. Красная Армия измотала и обескровила фашистские полчища. Немцы потеряли до 1 млн. солдат и офицеров, более 20 тыс. орудий, свыше 1500 танков. 7 Враг был остановлен. Сопротивление советских войск позволило создать благоприятные условия для их перехода в контрнаступление в районе Сталинграда.

Начальный период Великой Отечественной войны связан с серьезными неудачами Советских Вооруженных Сил. Противник добился крупных оперативно-стратегических результатов. Его войска продвинулись в глубь советской территории на 300-600 км. Под натиском врага Красная Армия вынуждена была почти повсеместно отступать. Латвия, Литва, почти вся Белоруссия, значительная часть Эстонии, Украины и Молдавии оказались под оккупацией. В фашистскую неволю попали около 23 млн советских людей. Страна лишилась многих промышленных предприятий и посевных площадей с созревающим урожаем .

На оккупированной территории осталось более половины запасов приграничных военных округов. Понесенные потери тяжело отразились на боеспособности войск, остро нуждавшихся во всем: боеприпасах, горючем, вооружении, транспорте. На их восполнение советской промышленности потребовалось более года. Еще в начале июля германский генеральный штаб сделал вывод, что кампания в России уже выиграна, хотя еще и не завершена. Гитлеру казалось, что Красная Армия уже не в состоянии создать сплошного фронта обороны даже на важнейших направлениях.

Одна из главных причин трагического исхода начального периода войны - это грубейший просчет политического и военного руководства Советского Союза в отношении сроков агрессии. В результате войска первого оперативного эшелона попали в исключительно тяжелое положение. Противник громил советские войска по частям. В итоге советские войска оказывались расчлененными и попадали в окружение.

Мудрагеля А.С История второй мировой войны 1939-1945. т.т.1-12. Воениздат, МО, 1973-1982. – 89 с.

Поляков Ю.А. Великая война: дискуссия продолжается // Свободная мысль. 2000. №5. - 7с.

Хабибулин А.Г АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 ГГ.) Вестник экономической безопасности - 5-8 с.

Минц И. Великая Отечественная война Советского Союза. — М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1947 г. — 71 с.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: энциклопедия для суворовских военных, Нахимовского военно-морского училищ и кадетских корпусов. М., 2013. – 345 с.

Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание / Г.Ф.Кривошеев, В.М.Андронников, П.Д.Буриков, В.В.Гуркин. М.: Вече, 2014. -532 с.

1 Мудрагеля А.С История второй мировой войны 1939-1945. т.т.1-12. Воениздат, МО, 1973-1982. – 89 с.

2 Мудрагеля А.С История второй мировой войны 1939-1945. т.т.1-12. Воениздат, МО, 1973-1982. – 134 с.

3 Поляков Ю.А. Великая война: дискуссия продолжается // Свободная мысль. 2000. №5. - 7с.

4 Хабибулин А.Г АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 ГГ.) Вестник экономической безопасности - 5-8 с.

5 Минц И. Великая Отечественная война Советского Союза. — М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1947 г. — 71 с .

Подготовка СССР к мировой войне была всесторонней: развивали народное хозяйство, повышали возможности Вооруженных сил, создавали новые образцы оружия, проводили массовую воспитательную патриотическую работу. Советское государство быстрыми темпами наращивало своё могущество. В причинах Победы нельзя недооценивать масштабность и огромное значение просто титанической работы, проделанной народами СССР в предвоенные годы. Первая (1929-1932 гг.) и вторая (1933-1937 гг.) пятилетки вывели страну в ряды мощнейших индустриальных держав планеты. Были построены гигантские предприятия черной и цветной металлургии, химической промышленности, машиностроения, энергетики, фактически созданы новые отрасли промышленности.

Взлёт был просто удивительным, в 20-е годы страна была отсталым государством, которое потеряло даже то, что было в 1913 году, преимущественно аграрного характера. То, на что другим странам потребовалось десятилетия и даже столетия, Советский Союз сделал за годы.

В 1930 году на XVI съезде партии было принято решение о создании новой металлургической базы на востоке страны, в недосягаемости от авиации противника, это решение фактически спасло наше государство от катастрофы – в начале войны почти вся металлургия Юга и Центра была или утеряна, или вывезена и ещё не приступила к работе на новых местах. Если бы не создали мощности на востоке страны в предвоенный период, для компенсации потерянных мощностей понадобилось бы несколько лет, война была бы ещё более длинной и кровопролитной.

XVIII съезд партии, прошедший в марте 1939 года, решил, что главным направлением развития экономики по-прежнему является рост тяжелой промышленности, большое внимание должно быть уделено созданию мощной промышленности на востоке СССР. В 1939 году было принято решение о строительстве и реконструкции в 1940-1941 гг. авиазаводов. После неё мощность советских авиационных заводов должна была примерно в полтора раза превзойти мощности германских авиазаводов. Кроме того, создавали новые истребители, бомбардировщики, штурмовики, не уступавшие мировым аналогам.

Производство танков Т-34-76. На переднем плане 76,2-мм пушки Ф-34 образца 1940 года.

Цех Челябинского Кировского завода, 1943 год.

Большая работа была проделана в танковой промышленности, к лету 1941 года её производственные мощности также должны были превзойти германские в полтора раза. Началось серийное производство новых танков КВ и Т-34, Германия ещё не имела подобных машин. Развивали артиллерийскую промышленность, с мая 1940 года к началу войны орудийный парк был увеличен в полтора раза. Созданы мобилизационные запасы всех видов. За годы третьей пятилетки рост военной продукции ежегодно составлял 39%, при росте всей промышленности в 13%. К началу войны фактически создана новая танковая промышленность, качественно перестроена авиационная отрасль. Созданы основы для качественного обновления и роста производства стрелкового вооружения, артиллерии. ВМФ регулярно пополнялся новыми боевыми кораблями и подлодками.

Подготовка Вооруженных сил: в 1939 году завершен переход на кадровую систему комплектования на основе всеобщей воинской повинности. С августа 1939 года по июнь 1941 года армия выросла более чем в два с половиной раза - до 5,4 млн. человек. В 1940 году создали 9 механизированных корпусов, проводилась реорганизация ВВС – к войне создали 75 дивизий и 5 бригад, из них 25 дивизий находились на стадии формирования. Армию быстро перевооружали.

Общество было подготовлено к войне – год за годом шла работа по патриотическому воспитанию детей, молодежи, всего населения в целом.

В итоге, можно сказать, что, несмотря на ряд ошибок, основы экономики, развития ВС, воспитания населения были заложены своевременно и правильно. И это в кратчайшие сроки. Это подтвердила и Великая Отечественная война, СССР и его народы с честью выдержали страшнейшую за всю историю человечества войну, не только победили, но стали ещё сильнее. А этого не ожидал никто, считалось, что если СССР и победит, то будет настолько ослабленным, что долгие десятилетия не сможет влиять на мировые процессы. СССР и его народы совершили три титанических подвига всего за два десятилетия: подготовились к мировой войне, смогли в ней победить и восстановили страну, став ещё сильнее. В мировой истории нет ничего подобного.

Цех по производству самолетов-штурмовиков Ил-2 на заводе №18 в городе Куйбышев

Одним из оправданий диктатуры её сторонники считают её эффективность, прежде всего мобилизационную и военную. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что её результаты тяжело называть эффективными. Рассмотрим это на примере сталинского Советского Союза, который, как некоторые считают, смог эффективно подготовиться к войне.

Среди охранителей, патриотов, сталинистов и других представителей консервативных течений популярна точка зрения, заключающаяся в том, что СССР хорошо подготовился ко Второй мировой войне, причём благодаря Иосифу Сталину. Например, сотрудничающий с администрацией президента РФ 1 политтехнолог Олег Матвейчев пишет:

Сталин выгреб из страны всё, включая церковную утварь и уникальные картины, но армию и промышленность он к войне подготовил 3 .

Действительно, жертвы были очень большими – мы описывали, к примеру, здесь низкий уровень жизни в сталинском СССР. Вероятно, взамен на эти жертвы граждане получили действительно качественную и эквивалентную им защиту от военного вторжения? Давайте разбираться.

Внешняя политика

В войну с основным агрессором континента – нацистской Германией – СССР вступил 22 июня 1941 года, не имея ни одного союзника в Европе. Союз с Великобританией был заключен только 26 мая 1942 года 4 , а советско-американское соглашение было подписано 11 июня того же года 5 . Мало того, сталинское правительство заключало перед войной договоры с нацистами, а согласно секретным протоколам пакта Молотова-Риббентропа и вовсе пыталось поделить с ними Восточную Европу. Можно сказать, оно сделало самые серьёзные ошибки, которые было возможно сделать во внешней политике – не смогло найти сильных союзников, кроме того, который на него напал.

Были ли у СССР возможности найти сильных союзников до событий 1938 года, когда были заключены Мюнхенские соглашения, и тем самым избежать их? Несмотря на действительно непростую ситуацию, такие возможности были, и мы будем рассматривать эти возможности в отдельной статье.

СССР в последней предвоенной пятилетке сделал упор на ВПК и милитаризацию экономики в виде дальнейшей закачки денег из государственного бюджета в военную отрасль. Сказать, что в результате армия была оснащена радикально сильнее технически, чем имеющая куда меньшие ресурсы нацистская Германия (не говоря уже о США), довольно непросто.

Куда девались танки KB, где вы их расставили, и почему нет никакого улучшения на фронте, несмотря на такое обилие танков KB у вас? Ведь ни один фронт не имеет и половинной доли того количества KB, какое имеется у вас на фронте. Чем занята ваша авиация, почему она не поддерживает действия наших войск на поле? Подошла к вам помощь дивизий Кулика – как вы используете эту помощь? Можно ли надеяться на какое-либо улучшение на фронте, или помощь Кулика тоже будет сведена к нулю, как сведена к нулю колоссальная помощь танками KB? 11

Иосиф Сталин

Несмотря на наличие образцов современной техники в наземных войсках, СССР располагал очень слабым флотом, не сыгравшим существенной роли в войне. Оснащение авиации также не являлось передовым на тот период – значительную часть истребителей составляли устаревшие и показавшие свою низкую конкурентоспособность по отношению к немецким образцам во время Гражданской войны в Испании И-15, И-16 и И-153 12 . Современных тяжёлых бомбардировщиков ВВС СССР не имели, основной средний бомбардировщик АНТ-40 (СБ) также на момент 1941 года являлся устаревшим.

Бипланы, такие как И-153, основательно устарели к началу войны

Что же касается техники сухопутных военных сил, то ряд образцов, начавших поступать в войска в 1940-1941 годах, оказался боеспособным на протяжении всей войны. Но их массовое производство было ещё не налажено. Поэтому большая часть советского вооружения по своим тактико-техническим характеристикам уступала противнику. Отставало производство стрелкового оружия, прежде всего пистолетов-пулемётов, зенитной артиллерии, особенно средств радиосвязи. В войсках остро ощущался недостаток транспортных средств, ремонтных мастерских. Во флоте не хватало тральщиков, охотников за подводными лодками, не имелось магнитных мин и так далее.

Помимо этого, значительное количество ресурсов было израсходовано на производство не самых эффективных видов вооружений, таких как танки Т-35 и Т-26, танкетка Т-27. Некоторые образцы техники, например, противотанковая пушка ЗиС-2, были разработаны без расчёта на реальное применение – снаряды ЗиС-2 насквозь прошивали броню немецких лёгких танков, порой не доставляя никакого вреда экипажу 13 , поэтому эта пушка даже была снята с производства на начальном периоде войны.

Большая часть Т-35 была потеряна в первые месяцы боёв

В то же время советская промышленность отставала в производстве некоторых важнейших видов техники. Например, количество поставленных по программе ленд-лиза грузовиков значительно превосходило количество произведённых в СССР, что явно указывает на их нехватку (в Советский Союз по программе ленд-лиза было поставлено около 427 тысяч грузовых автомобилей 14 , в то время как промышленность СССР в 1941-1945 годах всего изготовила 344 024 автомобиля 15 ). В целом помощь по ленд-лизу и её масштаб следует оценить отдельным материалом.

Кадровые проблемы

Роль полководцев в армии во все времена была одной из определяющих. Очень часто войска, значительно превосходящие в численности и в степени организации снабжения, терпели поражения от войск существенно меньшей численности. Всегда было неэффективно воевать, не зная искусства воевать. И нет никакого смысла в самой совершенной технике, если ты управляешься с ней плохо. По этой причине кадровый вопрос исключительно важен в военном деле – возможно, он является даже наиболее важным из всех.

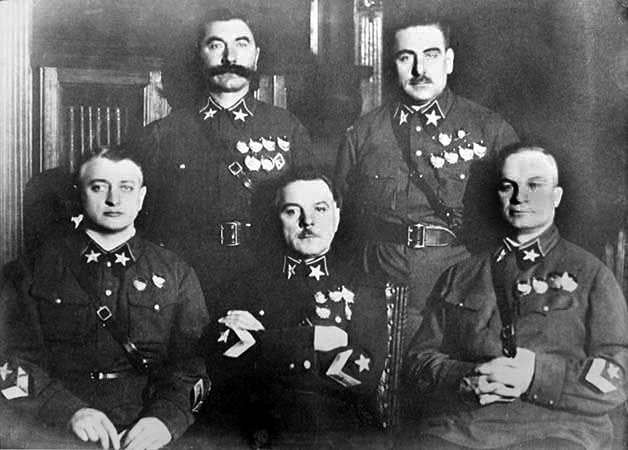

Двое из пяти первых маршалов СССР были расстреляны, третий скончался после пыток

Вместе с тем лучшие военачальники Гражданской войны – Михаил Фрунзе, Михаил Тухачевский и Василий Блюхер, на счету которых большое количество успешно проведённых военных операций – к 22 июня 1941 года были уже мертвы. Не будем говорить о причастности сталинских спецслужб к смерти Фрунзе, так как она всё ещё не доказана, однако смерть Тухачевского и Блюхера, а также многих других опытных специалистов военного дела является результатом их работы (мифологию сталинистов относительно Тухачевского, созданную для оправдания репрессий, мы будем разбирать отдельным материалом). Были уничтожены командир первого в мире механизированного корпуса вооружённых сил Касьян Чайковский, начальник военной академии имени Фрунзе Август Корк, лётчик-ас Павел Рычагов и многие другие. По поводу Рычагова Жуков писал:

Отметил Жуков и то, что репрессии наносили моральные травмы армии и флоту. Маршал Александр Василевский и вовсе полагал так:

Без тридцать седьмого года, возможно, не было бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер решился начать войну в сорок первом году, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас произошёл 22 .

Военные действия на начальном периоде

Таким образом, ни действия в Польше, ни действия в Прибалтике не могли показать реальной готовности советской армии. Её красноречиво показали военные действия в Зимней войне.

После советского наступления в феврале 1940 года 12 марта между СССР и Финляндией был заключен мирный договор. Советская сторона сумела добиться территориальных приобретений (при этом правительство Куусинена осталось ни с чем), однако потери СССР составили погибшими 126 875 человек, финнов – 48 тысяч 243 человека 28 .

В ходе боевых действий вскрылись многие недостатки Красной Армии в организации, тактике, вооружении, управлении войсками. Например, прикомандированный к штабу Северо-Западного фронта комкор Пётр Шелухин писал Наркому Обороны:

Состояние боевой выучки авиачастей находится на крайне низком уровне… бомбардировщики не умеют летать и особенно маневрировать строем. В связи с этим нет возможности создать огневое взаимодействие и отражать массированным огнём нападение истребителей противника. Это даёт возможность противнику наносить своими ничтожными силами чувствительные удары. Навигационная подготовка очень слаба, что приводит к большому количеству блуждений даже в хорошую погоду; в плохую видимость и ночью – массовые блуждения. Лётчик, будучи неподготовленным к маршруту, и в связи с тем, что ответственность за самолётовождение лежит на лётчике-наблюдателе, небрежничает в полёте и теряет ориентировку, надеясь на лётнаба. Массовые блудёжки очень пагубно отражаются на боеспособности частей, т.к. они ведут к большому количеству потерь без всякого воздействия противника и подрывают веру в свои силы у экипажей, а это в свою очередь заставляет командиров неделями выжидать хорошей погоды, чем резко снижается количество вылетов… Говоря о действиях авиации в целом, нужно больше всего говорить о её бездействии или действии большей частью вхолостую. Ибо нельзя ничем иначе объяснить то обстоятельство, что наша авиация с таким колоссальным превосходством в течение месяца почти ничего не могла сделать противнику… 29

Всё это способствовало укреплению на Западе, в том числе в Германии, мнения о слабости РККА. Фактически сталинское правительство опозорилось перед всем миром – население Финляндии в 1939 году составляло около 3,7 миллиона человек 30 , население СССР – 170 миллионов 31 . Оно не смогло подготовить армию даже к войне с государством, чьё население было почти в 45 раз меньше.

Говорить об абсолютной несостоятельности сталинской подготовки к войне всё же не приходится, чему причиной успехи на Дальнем Востоке, где Япония занималась постоянными провокациями в форме нарушения границ, а позже и спровоцировала военные столкновения у озера Хасан и реки Халхин-Гол, где потерпела поражения. Эти поражения стали основной причиной неучастия Японии в военных действиях против СССР после нацистского нападения. Впрочем, готовность всё же объективнее будет измерять по европейским фронтам.

Нападение нацистской Германии

То, что нацистская Германия рано или поздно в ходе войны нападёт на СССР, было очевидно – сам Адольф Гитлер прямым текстом писал об этом:

Мы, национал-социалисты, сознательно подводим черту под внешнеполитическим курсом довоенного времени. Мы возобновляем движение в том направлении, в котором оно было приостановлено шесть веков тому назад. Мы прекращаем вечное германское движение на Юг и Запад Европы и обращаем взор на земли на Востоке. Мы, наконец, завершаем колониальную и торговую политику довоенных лет и переходим к территориальной политике будущего. И если мы сегодня говорим о новых землях в Европе, то думаем, в первую очередь, только о России и подвластных ей окраинных государствах.

Непосредственная подготовка Германии к войне против СССР завершилась в июне 1941 года. Всего в вооружённых силах Германии, подготовленных для нападения на СССР, насчитывалось 4,1 млн человек, 40,5 тыс. артиллерийских орудий, около 4,2 тыс. танков и штурмовых орудий, более 3,6 тыс. боевых самолётов и 159 кораблей 33 . По решению Гитлера к антисоветской агрессии был привлечены войска Финляндии, Румынии и Венгрии. С их учётом для вторжения в СССР было выделено около 5 млн человек, 182 дивизии и 20 бригад, 47,2 тыс. орудий и минометов, около 4,4 тыс. танков и штурмовых орудий, более 4,3 тыс. боевых самолётов и 246 кораблей 34 .

В сухопутных войсках Красной Армии было 303 дивизии, в том числе 61 танковая и 31 моторизованная. Всего в вооружённых силах ССР имелось 117 989 орудий и миномётов, 18 691 танк и самоходно-артиллерийская установка, 16 052 боевых самолёта 35 . Это была громадная сила, которая по численности личного состава уступала лишь германскому вермахту, а по количеству соединений, орудий, танков и самолётов не имела себе равных в мире. Вместе с тем боеготовность советских вооруженных сил из-за незавершённости их реорганизации и допущенных просчётов была невысокой.

Формирование многочисленных новых соединений и оснащение их большим количеством основных видов вооружения началось без учёта реальных возможностей военного сектора советской промышленности. Так, для укомплектования танковых соединений и корпусов по установленным штатам требовалось 37,9 тыс. танков, то есть в июне 1941 года не хватало ещё 19,2 тысяч. Причём за год заводы должны были поставить лишь около 4,2 тыс. боевых машин. При таких темпах производства полного укомплектования танковых соединений следовало ожидать не ранее, чем через 4 года. Из-за несоразмерности числа танковых соединений с количеством вооружения возникла ситуация, когда при наличии в Красной Армии почти 19 тыс. танков из 29 механизированных корпусов оказался полностью укомплектованным только один. Для ВВС Красной Армии требовалось по штатам 20 607 боевых самолётов, а имелось 16 052 (вместе с 2,3 тыс. неисправными). Для оснащения частей войсковой артиллерией и артиллерийского резерва Главного командования (РГК) не хватало 5,6 тыс. орудий. Количество автомобилей составило 36% от штата военного времени. Из них немногим более половины были исправными 36 .

Значительная часть (более 2 млн человек) советских войск в 1940 году была перемещена на присоединённые к СССР территории на Западе, которые не были в состоянии обеспечить их нормальное размещение. Войскам пришлось самим заниматься строительством казарм, парком для боевой техники и артиллерии, учебных полей, полигонов, стрельбищ, аэродромов и так далее. На боевую учёбу им отводилось не более 2-4 часов в неделю. По решению советского руководства на новой западной границе начали возводиться долговременные оборонительные сооружения. К началу июня 1941 года план их строительства был выполнен лишь на 25% 37 . Укрепления на старой границе были частично демонтированы с целью оборудования укреплений на новой западной границе. Это также негативно отразилось на состоянии боеспособности Красной Армии.

Георгий Жуков

По некоторым данным, Сталин отклонил этот замысел на том основании, что подготовка к его осуществлению могла бы послужить Гитлеру поводом для агрессии. Кроме того, он считал, что Германии невыгодно открывать военные действия против СССР, не покончив с войной против Англии. Аналогичного мнения придерживались и многие другие руководители страны.

Советское руководство понимало, что Красная Армия ещё не готова к войне. Поэтому его главная цель в 1941 году состояла в том, чтобы любой ценой избежать войны, оттянуть её хотя бы до 1942 года, выиграть время и завершить подготовку страны к отпору агрессору. Сама по себе эта цель понятна и оправдана. Но в Кремле убедили себя в том, что она реальна и достижима. В результате проведение войск западных приграничных округов в боевую готовность постоянно откладывалось, а принимаемые решения, в том числе в последние дни перед войной, отражали растущую неопределённость и смятение в действиях лично Сталина, его ближайшего политического и военного руководства. Так, нарком обороны и начальник Генерального штаба приказом от 18 июня 1941 года, то есть за трое суток до начала войны, предписали командованию западных округов завершить работу по строительству оперативных аэродромов. 20 июня они же подписали приказ о срочной маскировке военных аэродромов страны. Подготовленная Генеральном штабом директива с предупреждением о возможном в течение 22-23 июня нападении агрессора и требованием в полной боевой готовности встретить внезапный удар немцев 41 была передана в западные военные округа только на ночь 22 июня. На доведение этой директивы командованию округов, армиям, корпусам и дивизиям ушло более четырёх часов. Большинство соединений и частей были подняты по тревоге не по приказу, а бомбовыми ударами и огнём артиллерии противника. Геббельс записал в дневнике 14 июня 1941 года:

Русские, кажется, ещё ничего не предчувствуют. Во всяком случае, они развёртываются таким образом, каким мы только можем желать: густо массированные силы – лёгкая добыча для пленения 42 .

Долгое время не удавалось наладить устойчивую связь с войсками. Так, Сталин выговаривал своим подчинённым:

Даже китайская и персидская армии понимают значение связи в деле управления армией, неужели мы хуже персов и китайцев? Как управлять частями без связи? […] Невозможно терпеть дальше эту дикость, этот позор 43 .

Иосиф Сталин

Армия не была подготовлена в кадровом отношении, правительство не смогло выстроить эффективную дипломатическую политику, а из-за неправильной внутренней политики на начальном этапе люди массово сдавались в нацистский плен либо не имели стимула к сопротивлению (если бы нацисты не проводили ещё более жестокую политику, чем группа Сталина, не исключён вариант, что война закончилась бы очень быстро). Оценки сталинского правительства в отношении ориентировочной даты нападения нацистов оказались неверными, что стало одной из причин того, что в 1941 году переоснащение армии не было завершено, а войска не были приведены в боевую готовность.

К сентябрю 1942 года в нацистской оккупации оказалось 1 926 тысяч квадратных километров 44 , что приблизительно равняется площади трёх Франций. Грубо говоря, если бы сталинское правительство руководило страной, равной по территории Франции, Вермахт смог бы захватить её три раза. 46% населения СССР оказалось в оккупации 45 , в первый же год войны 3,8 млн человек сдалось нацистам в плен 46 .

К 31 декабря 1941 года боевые потери советских ВВС составили 10300 боевых самолётов, а общие (с небоевыми потерями) – 17900. Всего боевые потери (с учебными, транспортными и другими самолетами) составили 10600 самолётов, а общие – 21200 47 . Значительная часть военной техники попала в руки немцев и использовалась против советских войск. Мало того, при отступлении войск сталинское правительство отдавало распоряжения взрывать заводы и прочие промышленные объекты, сжигать урожаи и запасы, так что ошибки в подготовке к войне в значительной части нивелировали и эффект от проводившейся индустриализации.

Все факты, приведённые нами в статье, говорят о том, что сталинское правительство не сумело подготовиться к войне, а, следовательно, подготовкой не могут быть оправданы репрессии, диктатура и низкий уровень жизни в сталинском СССР, и в первую очередь на сталинском правительстве лежит вина за столь высокое количество жертв войны.

Читайте также: