Подбор экспертов и формирование экспертных групп реферат

Обновлено: 28.06.2024

Сущность и сфера применения метода. Требования к экспертной группе. Процедура экспертного оценивания

Виды экспертного оценивания

Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное мнение экспертов принимается как решение проблемы.

Характерными особенностями метода экспертных оценок как научного инструмента решения сложных неформализуемых проблем являются:

· научно обоснованная организация проведения всех этапов экспертизы, обеспечивающая наибольшую эффективность работы на каждом из этапов,

· применение количественных методов как при организации экспертизы, так и при оценке суждений экспертов и формальной групповой обработке результатов.

Особой разновидностью метода экспертной оценки является экспе?ртный опро?с — разновидность опроса, в ходе которого респондентами являются эксперты — высококвалифицированные специалисты в определенной области деятельности.

Эксперт – это компетентное лицо, имеющее глубокое знания о предмете или объекте исследования.

Метод подразумевает компетентное участие специалистов в анализе и решении рассматриваемой проблемы.

В практике психологических и социологических исследований используется для:

· прогноза развития того или иного явления;

· оценки существующего состояния какого-либо явления;

· сбора предварительной информации о проблеме исследования (зондаж);

· аттестации персонала (в роли экспертов вступают руководители коллектива, общественных организаций или специальная аттестационная комиссия).

Достоинства метода экспертных оценок

Принимая решения о каком-либо диагнозе, мы обычно предполагаем, что информация, используемая для его обоснования, достоверна и надежна. Но для многих педагогических и психологических задач это предположение не удается доказать. Практика показывает, что основные трудности, возникающие при поиске и выборе решений, касающихся различных психологических ситуаций, обусловлены прежде всего недостаточно высоким качеством и неполнотой имеющейся статистической информации или невозможностью в принципе ее получения. Тогда и приходит на помощь метод экспертов который позволяет взглянуть на проблему широко и увидеть возможное решение.

Данный метод применить не удастся, когда:

· исходная статистическая информация недостаточно достоверна;

· некоторая часть информации имеет качественный характер и не поддается количественной оценке;

· в принципе необходимую информацию получить можно, однако в момент принятия решения она отсутствует, поскольку это связано с большими затратами времени или средств;

· существует большая группа факторов, которые могут повлиять на реализацию решения в будущем, но их нельзя точно предсказать.

Требования к экспертной группе

Достоверность группового экспертного оценивания зависит от общего числа экспертов в группе, долевого состава различных специалистов в группе, от характеристик экспертов.

Сложной проблемой является формирование системы характеристик эксперта, которые могут существенно повлиять на ход и результаты экспертизы. Эти характеристики должны описывать специфические свойства специалиста и возможные отношения между людьми, влияющие на экспертизу.

Отбор экспертов, формирование экспертных групп — достаточно сложная задача, результат которой в наибольшей степени определяет эффективность метода и правильность полученных решений. Подбор специалистов для участия в экспертном опросе, начинается с определения научных, технических и административных проблем, непосредственно связанных с решением поставленной задачи.

Составляется список компетентных в необходимых областях лиц, который служит основой для выбора экспертов. Эксперт в полном смысле этого слова – активный участник научного исследования. Попытка скрыть от него цель исследования, превратив, таким образом, в пассивный источник информации, чревата потерей его доверия к организаторам исследования.

· компетентность потенциального эксперта в исследуемой области,

· эрудированность в смежных областях,

· стаж научной или практической работы в определённой сфере,

· способность творчески мыслить,

Для отбора специалистов в рабочую группу используют некоторые простые статистические способы и приемы, а также их комбинацию:

1) экспериментальный (с использованием тестирования, проверки эффективности их прежней экспертной деятельности);

2) документальный (на основе социально-демографических данных);

3) при помощи голосования (на основе аттестации потенциальных экспертов их коллегами);

4) при помощи самооценки (оценка степени компетентности изучаемой проблемы, которая дается самим потенциальным экспертом).

Кроме указанных способов возможен расчёт достоверности и точности экспертных оценок, представленных каким-либо из потенциальных экспертов в прошлом. Для этого рассчитывают степень надёжности эксперта, под которой понимается относительная частота случаев, когда эксперт приписал наибольшую вероятность гипотезам, впоследствии подтвердившимся (то есть количество прогнозов, сделанных экспертом вообще, делится на количество сбывшихся прогнозов). Понятие надёжности и точности эксперта базируется на предположении о том, что существует класс задач, для решения которых эксперт либо подходит, либо не подходит.

Процедура экспертного оценивания

Работа человека, организующего экспертный опрос, включает в себя ещё и подготовку экспертов к работе, в частности обеспечение их максимально объективными данными по проблеме. Следует заботиться о достаточной информированности участников об источниках возникновения исследуемой проблемы и путях решения сходных проблем в прошлом.

В работу входит:

· составление специальных опросных листов для экспертов Основной инструментарий экспертного опроса – анкета или бланк-интервью, разработанные по специальной программе. В отличие от массового опроса, программа опроса экспертов не столь детализирована и носит преимущественно концептуальный характер. В ней, прежде всего, однозначно формулируется подлежащее рассмотрению явление, предусматривается в виде гипотез возможные варианты его исхода;

· выбор группы экспертов;

· постановка задачи и предъявление вопросов экспертам;

· выбор способа экспертных оценок;

· анализ полученных данных.

Может оказаться необходимой также:

· проверка входных данных, используемых для экспертных оценок;

· изменение состава экспертных групп;

· повторные замеры по тем же вопросам с последующим сопоставлением результатов с объективной информацией, полученной другими методами.

После проведения опроса группы экспертов осуществляется обработка результатов. Исходной информацией для обработки являются числовые данные, выражающие предпочтения экспертов, и содержательное обоснование этих предпочтений.

Целью обработки является получение обобщенных данных и новой информации, содержащейся в скрытой форме в экспертных оценках. На основе результатов обработки формируется решение проблемы. Наличие как числовых данных, так и содержательных высказываний экспертов приводит к необходимости применения качественных и количественных методов обработки результатов группового экспертного оценивания.

Одним из наиболее ответственных этапов обработки собранной информации является согласование экспертных мнений, что может быть сделано на основе одного из следующих правил:

- правило большинства — выбирается та оценка явления или то решение задачи, которых придерживается большинство экспертов (однако, надо заметить, нередки ситуации, когда эксперты, дающие более достоверные оценки, оказываются в меньшинстве);

- правило средней оценки — определяется либо простая, либо взвешенная средняя оценка мнений экспертов.

Качественный анализ причин группировки мнений позволяет установить существование различных взглядов, концепций, выявить научные школы, определить характер профессиональной деятельности и т.п. Все эти факторы дают возможность более глубоко осмыслить результаты опроса экспертов.

Виды экспертного оценивания

Существующие виды экспертных оценок можно классифицировать по признакам:

1 По форме участия экспертов:

Очный метод позволяет сосредоточить внимание эксперта на решаемой проблеме, что повышает качество результата, однако заочный метод может быть дешевле. Выбор вариантов работы с экспертами определяется спецификой проблемы и ситуацией. Очные варианты работы с экспертами позволяют собрать более качественную информацию, хотя есть сложности организационного порядка и взаимовлияния экспертов. Заочные же формы работы с экспертами дают возможность пренебрегать географическими рамками при опросе экспертов, исключает их взаимовлияния, однако делает работу экспертных групп не оперативной.

Разновидности очного опроса:

1. Свободное интервью экспертов. Имеет разведывательную цель и чаще используется, когда необходимо более точно представить проблему, уточнить некоторые нюансы, чётче интерпретировать употребляемые понятия и наметить основные направления исследования. Число интервьюируемых экспертов здесь невелико (10-15), но главное — чтобы подобранные эксперты были представителями разных в профессиональном и научном отношении точек зрения. Такое интервью проводится опытным социологом.

2. Анкетный опрос экспертов.

Разновидности заочного опроса:

1. Почтовый анкетный опрос экспертов

2. Дельфийская техника — заключается в выработке согласованных мнений путём многократного повторения опроса одних и тех же экспертов. После первого опроса и обобщения результатов его итоги сообщаются участникам экспертной группы. Затем проводится повторный опрос, в ходе которого эксперты либо подтверждают свою точку зрения, либо изменяют оценку в соответствии с мнением большинства. Такой цикл содержит в себе 3-4 прохода. В ходе подобной процедуры вырабатывается оценка, но при этом исследователь, конечно, не должен игнорировать мнение тех, кто после неоднократных опросов остался на своей точке зрения.

2. По решаемым задачам:

3. По типу ответа:

· оценивающие объект в относительной или абсолютной (численной) шкале.

4. По способу обработки мнений экспертов:

5. По количеству привлекаемых экспертов:

· ограниченные (обычно используется 5 – 12 человек экспертов).

Наиболее известные методы экспертных оценок: метод Дельфи, мозговой штурм и метод анализа иерархий. Каждому методу соответствуют свои сроки проведения и потребность в экспертах.

Список литературы:

1. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. М.: Наука, 1973. 246 с.

2. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. М.: Статистика, 1980. 263 с.

3. Карданская Н. Принятие управленческого решения. М.: ЮНИТИ, 1999. 407 с.

Можно выделить следующие основные этапы экспертных опросов:

А. Подбор экспертов и формирование экспертных групп.

Б. Формирование вопросов и составление анкет.

В. Формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок отдельных экспертов.

Г. Работа с экспертами.

Д. Анализ и обработка экспертных оценок.

Кратко рассмотрим содержание отдельных этапов экспертных опросов.

А. Подбор экспертов и формирование экспертных групп

На первом этапе, исходя из целей экспертного опроса, решаются вопросы относительно структуры экспертной группы, количества экспертов и их индивидуальных качеств, иными словами, определяются направления (разработка нового продукта, ценообразование, сбыт и т.п.), по которым необходимо или желательно привлечь экспертов (устанавливается специализация экспертов). Далее по каждому направлению выделяются подгруппы экспертов и устанавливается количество экспертов в каждой подгруппе, которое зависит от конкретной постановки задачи и должно обеспечивать необходимый охват и полноту аспектов по каждому конкретному вопросу. Затем определяются требования к квалификации экспертов, стажу их работы в данной области опроса и общему стажу.

Оценки численности группы экспертов в этом случае можно произвести, руководствуясь следующими соображениями. Ясно, что численность группы не должна быть малой, так как в этом случае был бы потерян смысл формирования экспертных оценок, определяемых группой специалистов. Кроме того, на групповые экспертные оценки в значительной степени влияла бы оценка каждого эксперта. При увеличении группы экспертов хотя и устраняются эти недостатки, но зато появляется опасность возникновения новых. Так, при очень большом числе экспертов оценка каждого из них в отдельности почти не влияет на групповую оценку. Причем рост численности экспертной группы далеко не всегда приносит повышение достоверности оценок. Часто расширение группы экспертов возможно лишь за счет привлечения малоквалифицированных специалистов, что в свою очередь может привести лишь к уменьшению достоверности групповых оценок. Одновременно с ростом числа экспертов увеличиваются трудности, связанные с обработкой результатов опроса и координацией работы группы. Следовательно, существуют некоторые граничные оценки численности группы экспертов Nmin и Nmax, которые определяются следующим образом.

Верхней границей численности экспертной группы является потенциально возможное число экспертов:

откуда действительное значение численности группы N находится в пределах

После того как найдена численность группы, определяется ее структура и состав, т.е. подбираются в группу эксперты требуемой специализации и квалификации. Для того чтобы экспертная группа могла всесторонне произвести оценку событий, число экспертов Nl каждого l-го направления желательно выбрать одинаковым:

r – число направлений

Далее должно быть учтено одно ограничение, касающееся соответствия целей экспертов целям экспертного опроса, т.е. необходимо установить, имеется ли тенденция у отдельных экспертов необъективно оценивать рассматриваемые события. Для этого желательно выявить потенциальные возможные цели экспертов, противоречащие целям получения объективных результатов. Анализируя предшествующую деятельность экспертов, необходимо выяснить наличие причин, которые приводят к стремлению завышать или занижать оценки так, чтобы повлиять на групповые в желательном для себя либо для других лиц направлении.

На основе сформулированных выше условий последовательность формирования группы экспертов может быть следующей. Сначала определяется потенциально возможное число экспертов Nn, а также минимально допустимая численность группы Nmin. После этого среди потенциально возможных экспертов выделяют группу специалистов Nk (Nk ≤ Nn) требуемой квалификации для оцениваемого класса событий. Затем из Nk исключают тех экспертов, чьи потенциально возможные цели могут противоречить целям получения объективных результатов. Из оставшихся экспертов Nц (Nц ≤ Nk) формируют группу так, чтобы в ней обеспечивалось равночисленное представительство разных направлений. Для этого вначале определяют максимально возможное число представителей каждого направления как

связано с важностью принимаемых решении на основе экспертных оценок.

Б. Формирование вопросов и составление анкет

Правила опроса экспертов содержат ряд положений, обязательных к выполнению всеми. Эти правила должны обеспечивать соблюдение условий, благоприятствующих формированию экспертами объективного мнения. В число таких условий входит:

— независимость формирования экспертами собственного мнения об оцениваемых событиях;

— удобство работы с предполагаемыми анкетами (вопросы формулируются в общепринятых терминах и должны исключать всякую смысловую неоднозначность и др. — см. раздел 4.10.4);

— логическое соответствие вопросов структуре объекта опроса;

— проведение коллективных обсуждений оцениваемых событий;

— предоставление экспертам требуемой информации.

Для обеспечения выполнения этих условий должны быть разработаны правила проведения опроса и организации работы экспертной группы. Причем в них должна быть учтена специфика оцениваемых событий, а также особенности организаций, из которых приглашаются эксперты.

В. Формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок отдельных экспертов

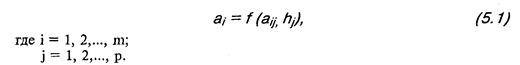

Если имеются оценки aij событий (факторов) Сi определенные каждым nj є N экспертом, то возникает вопрос о том, каким образом могут быть получены групповые оценки событий.

В общем случае групповая оценка ai каждого Сi события зависит от оценок экспертами этого события и степени компетентности hj, экспертов. Степень компетентности hj, эксперта учитывает его опыт и квалификацию и является основной характеристикой эксперта, которая используется при определении групповых оценок. Поэтому

Следовательно, задание способа формирования групповых экспертных оценок состоит в определении этой функции. Причем необходимо, чтобы она была строго монотонно возрастающей по aij и hj).

Этому условию удовлетворяет множество функций. Обычно полагают, что функцию (1) можно представить как

При равной компетентности экспертов эта формула принимает вид средней оценки

В зависимости от специфики экспертного опроса, объекта исследования и используемой методики обработки экспертных данных оценки aij могут иметь различную шкалу измерения: от 0 до 1, от 0 до 10 и от 0 до 100. Принципиальной разницы в данных шкалах нет, выбор той или иной из них во многом определяется удобством получения и обработки оценок, а также вкусом исследователя, проводящего экспертный опрос.

10 — эксперт специализируется по данному вопросу, имеет по нему законченные теоретические или практические разработки (научные исследования, запущенные в производство технические разработки, данный вопрос непосредственно относится к области его узкой служебной деятельности);

8 — в практическом решении данного вопроса эксперт участвует, но этот вопрос не входит в сферу его узкой специализации;

5 — вопрос входит в сферу тесно связанного с его узкой специализацией направления (смежная прикладная дисциплина, смежная область практической деятельности);

3 — вопрос не входит в сферу тесно связанного с его узкой специализацией направления (например, знакомство с проблемой по литературным источникам, по работе на другом предприятии и т. п.).

Произведение объективного и субъективного показателей, деленное на сто, будет характеризовать компетентность эксперта по данному вопросу, т.е.

Деление на 100 нужно для приведения диапазона изменения hj, к виду 0

Если у тебя депрессия, поговори с бомжом и дай ему кусок хлеба. Твоя депрессия развеется, как утренний туман! © Александр Дьяков ==> читать все изречения.

Метод экспертных оценок широко применяется в процессах получения и использования социологической информации.

Этот метод основан на достижении согласия группой экспертов, которые приглашаются для определения наиболее вероятных событий развития управляемой подсистемы в ближайшем и более отдаленном будущем.

Метод экспертных оценок основан на достижения согласия в группе экспертов, которые приглашаются для определения той или иной проблемы.

В зависимости от основания классификации методы экспертных оценок можно разделить на следующие группы:

а) по характеру взаимосвязи экспертов между собой — методы очного и заочного опроса экспертов;

б) по процедуре согласования оценок — одноразовые и итеративные (многоразовые);

в) по численности экспертов — индивидуальные методы и групповые.

Цель реферата описать специфику метода экспертных оценок в социологии, определить основные принципы и методы работы экспертных групп.

1Понятие о методе экспертных оценок в социологии

В практике прикладных социологических исследований могут возникать ситуации, когда для оценки какого-либо явления трудно либо вообще невозможно выделить объект носитель проблемы и использовать его в качестве источника информации. Чаще всего такие ситуации связаны с попыткой прогнозировать изменение того или иного социального явления, процесса; с необходимостью представить состояние интересующего предмета через 1, 2, 5 и более лет или дать объективную оценку таким сторонам деятельности и качествам людей, по которым их самооценка может оказаться искаженной. Подобная информация может исходить только от компетентных лиц экспертов, имеющих глубокие знания о предмете или объекте исследования.

Широкое распространение методы опроса экспертов приобрели в 70-х годах, поскольку именно тогда была выявлена ограниченность методов экстраполирования и моделирования. Одни лишь математические модели сами по себе не могут обеспечить требуемую надежность прогнозов, особенно долгосрочных. Наиболее ограниченными оказались возможности моделирования в сфере сложных социальных процессов. Выявилась необходимость комплексной разработки социальных прогнозов путем сочетания различных методов, в том числе опроса экспертов.

Данный метод сбора информации, как видим, важен потому, что на основе авторитетного мнения он позволяет привлечь более целенаправленную аргументацию для обоснования теоретических положений и практических рекомендаций исследования .

Метод экспертных оценок — специфический социологический метод получения информации об объекте с помощью специалистов — экспертов в определенной области.

Повышение объективности результатов оценок экспертов достигается целым рядом логических и статистических процедур подбора специалистов, организации их опроса, обработки результатов экспертизы. Совокупность этих процедур и называется методом экспертных оценок .

1.1Области применения метода экспертного опроса

Экспертные оценки широко используются в прогнозировании, при определении целей социологического развития или принятии плановых решений, помогают оценить значимость показателей и проверить качество методик, применяемых для сбора данных, повысить обоснованность практических рекомендаций и т. д.

2Принципы работы экспертной группы

Для подготовки экспертизы обычно формируется группа специалистов.

В ее задачи входят:

а) постановка проблемы, определение целей и задач экспертизы, ее гранц, основных этапов;

б) разработка процедуры экспертизы;

в) отбор экспертов, проверка их компетентности и формирование групп экспертов;

г) проведение опроса и согласование оценок;

д) формализация полученной информации, ее обработка, анализ и интерпретация.

В состав группы входят специальной области знания, а также специалисты по экспертным методам (социологи, психологи, математики), всего может быть 5-7 чел.

В основе экспертизы обычно лежит вопросник, с помощью которого и осуществляется сбор требуемой информации.

В своем классическом варианте вопросник отсутствует при свободном интервью, аналитических экспертных оценках и т. п.

Вопросник, или анкета, — это структурно организованный набор вопросов, каждый из которых логически связан с центральной задачей экспертизы.

Вопросы анкеты в зависимости от их содержания делятся на три группы:

а) данные о самом эксперте — его возрасте, стаже работы, образовании, научном звании, узкой специальности;

б) вопросы по существу исследуемой проблемы;

в) вопросы, позволяющие оценить мотивы, которых придерживался эксперт в своем анализе.

По форме вопросы могут быть открытыми, закрытыми и полузакрытыми, прямыми и косвенными. Для обеспечения поступления надежной и достоверной информации обычно сочетают все типы вопросов.

Кроме того, для обеспечения равновероятной возможности для каждой альтернативы вопроса попасть в поле зрения эксперта рекомендуется в ходе опроса менять последовательность альтернатив. При использовании оценочных шкал положительные и отрицательные стороны уравновешивают.

Вопросы по одной подпроблеме устанавливаются в порядке постепенного перехода от более общих к все более специфическим, конкретным. Вопросник должен отвечать требованиям целостности, логической последовательности и завершенности.

2.1Критерии отбора экспертов

Проведение экспертизы начинается с решения целого ряда методический проблем, связанных с выбором ее участников. Работа по отбору экспертов обычно начинается с составления списка компетентных в исследуемой области специалистов. На основе этого списка с помощью специальных методов оценки качеств специалистов составляются экспертные группы.

Подбор эксперто осуществляется на основе:

а) объективных оценок компетентности;

б) самооценок компетентности;

в) экспертных таблиц и анкет;

д) случайного механического отбора.

Более объективные результаты дают методы, основанные на данных о прошлой деятельности экспертов. Одним из таких методов является метод, использующий степень надежности эксперта. Этот показатель вычисляется как отношение числа случаев, когда эксперт дал оценки наиболее близкие к истинным, к общему числу случаев, когда данный специалист участвовал в экспертизе.

Статистические методы отбора экспертов требуют накопления информации о работе экспертных комиссий и отдельных экспертов. Точность групповой оценки экспертизы зависит от размеров группы.

В последние годы разрабатываются различные способы определения оптимальной численности участников. Один из них основан на соображении, что существуют максимальные и минимальные границы группы. Нижняя граница зависит от числа оцениваемых событий (сколько событий, столько экспертов); верхняя граница определяется как потенциальное число возможных экспертов.

В другом, более общем подходе используются графики, характеризующие зависимость между числом экспертов в группе и средней групповой ошибкой. Кривые этого типа позволяют выбрать минимально допустимое число экспертов. Рациональное использование информации, полученной от экспертов, возможно при условии преобразования ее в форму, удобную для дальнейшего анализа, подготовки и принятия решений.

Выдержка из текста

3Основные методы работы экспертной группы

Существует широкий диапазон конкретных методик опроса экспертов.

В зависимости от основания классификации их можно разделить на следующие группы:

а) по характеру взаимосвязи экспертов между собой — методы очного и заочного опроса экспертов;

б) по процедуре согласования оценок — одноразовые и итеративные (многоразовые);

в) по численности экспертов — индивидуальные методы и групповые.

Очные методы опроса экспертов направлены на интенсификацию начального этапа исследования — разведки.

Привлечение специалистов, представляющих различные области знания, позволяет расширить подход к изучаемой проблеме, учесть все возможные связи и опосредования. Эти методы дают весьма надежные результаты.

Однако проведение очной экспертизы представляет собой довольно трудоемкий процесс. Кроме того, существенным недостатком этих методов является вероятность нежелательных искажений информации из-за психологического влияния организаторов опроса или авторитета признанных специалистов на участников экспертизы. Для исключения действия этого фактора обычно применяются специальные организационные меры .

3.1Свободное интервью

Свободное интервью — индивидуальный метод проведения экспертизы, когда исследователь лично обращается к известным ему специалистам за консультацией без какого-либо заранее составленного жесткого плана беседы.

Интервью имеет разведывательную цель, помогает более полно представить проблему, уточнить некоторые теоретические моменты, более четко интерпретировать употребляемые понятия и наметить основные направления исследования.

Число экспертов, как правило, невелико (10-15 чел.), поскольку, с одной стороны, узких специалистов по какой-либо проблеме вообще немного, а с другой — ограничены возможности самого исследователя .

Цель этого метода — найти пути решения сложной научной или практической проблемы.

Правила проведения мозговой атаки.

Выбирается сложная проблема с выделением центрального пункта.

Выдвигаются и обсуждаются предложения по решению данной проблемы.

Запрещается критика любых предложений, вплоть до безумных. Все предложения фиксируются.

Организуется обмен мнениями, в процессе которого ставятся задачи не только определить пути возможного решения проблемы, но и достичь единства взглядов по поводу недостатка идей и выработать коллективное и согласованное предложение.

Стимулирование наблюдения — поставленная задача не решается в общем виде, а переносится на воображаемый объект.

Должен быть составлен сценарий, на котором проигрывается возможное решение управленческой проблемы, согласно общим правилам.

Во главе стоит руководитель, который регулирует весь процесс обсуждения управленческой проблемы.

В конечном счете, выбор характеристики центра ряда зависит от особенностей той или иной экспертизы, в т. ч. таких, как численность группы экспертов, процедура получения и согласования информации, суть исследуемой проблемы и возможности представления данных в количественной форме.

Метод Дельфи весьма трудоемок и организационно сложен. В настоящее время в США некоторые исследователи практикуют его с непосредственным использованием ЭВМ, что позволяет прекратить до минимума время, требуемое на каждую итерацию, и провести опрос в течение нескольких часов.

В общих чертах метод Дельфи характеризуется следующими особенностями:

а) анонимностью экспертов, достигаемой с помощью вопросников или др. способами индивидуального вопроса, напр., с помощью ЭВМ;

б) регулируемой обратной связью, которая осуществляется за счет проведения нескольких туров опроса, причем результаты каждого тура сообщаются экспертам групповым ответом, который получается с помощью статистических методов и отражает обобщенное мнение участников экспертизы.

4Обработка результатов экспертного опроса

Характер информации зависит от свойств измеряемых объектов, поэтому правила формализации определяются уровнем измерения. Наиболее распространенными способами упорядочения информации являются ранжирование и метод непосредственной оценки .

Ранжирование — процедура установления относительной значимости (предпочтительости) исследуемых объектов на основе их упорядочения. Ранг — это показатель, характеризующий порядковое место оцениваемого объекта в группе др. объектов, обладающих существенными для оценки свойствами. Для каждого объекта вычисляют сумму рангов, полученную от всех экспертов, затем упорядочивают эти суммы: высший ранг присваивают объекту, получившему наименьшую сумму, самый низкий ранг — объекту с наивысшей суммой. Точность и надежность ранжирования зависят от количества объектов для сравнения.

Список использованной литературы

1.Архангельский Н.Е. и др. Экспертные оценки и методология их использования. М., 1974.

2.Бабосов Е. М. Прикладная социология: Учеб. пособие. Мн., 2000. 496 с.

3.Беланский С. А. Глубокое интервью. — М., 2001.

4.Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. М., 1974.

5.Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. 208 с.

6.Докторов Б.З. Экспертный опрос как метод изучения общественного мнения//Социологич. исслед. 1985, № 4. Н.И. Ростегаева.

7.Евланов Л.Г. Кутузов В.А. Экспертные оценки в управлении. М.: Экономика, 1978.

8.Ельмеев В. Я., Овсянников В.Г. Прикладная социология: Очерки методологии. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Издательство С.-Петербургского государственного университета, 1999. 296 с.

9.Литвак Б. Г. Экспертные оценки и принятие решений. — М., 1996.

10.Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1-2./Отв. ред. В. Г. Андреенков, О. М. Маслова М., 1990.

11.Чередниченко В.В. Применение экспертных оценок в социологических исследованиях//Социологич. исслед. 1981, № 3

12.Шереги Ф. Э. Прикладная социология. — М., 2003.

13.Экспертные оценки в социологических исследованиях /С.Б.Крымский, Б.Б.Жилин, В.И.Паниотто и др.; Отв. ред. С.Б.Крымский; АН УССР. Ин-т философии. Киев: Наук. думка, 1990. 320 с.

14.Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности. — М., 1998.

Современная экономика предъявляет новые, более высокие требования к управлению. Вопросы совершенствования методов управления приобретают сейчас очень важное значение, поскольку именно в этой сфере имеются еще большие резервы роста эффективности народного хозяйства.

Существенным фактором повышения научного уровня управления является применение при подготовке решений математических методов и моделей. Однако, полная математическая формализация технико-экономических задач часто неосуществима вследствие их качественной новизны и сложности. В связи с этим все шире используются экспертные методы, под которыми понимают комплекс логических и математико-статистических методов и процедур, направленных на получение от специалистов информации, необходимой для подготовки и выбора рациональных решений.

Экспертные методы применяют сейчас в ситуациях, когда выбор, обоснование и оценка последствий решений не могут быть выполнены на основе точных расчетов. Такие ситуации нередко возникают при разработке современных проблем управления общественным производством и, особенно, при прогнозировании и долгосрочном планировании. В последние годы экспертные оценки находят широкое применение в социально-политическом и научно-техническом прогнозировании, в планировании народного хозяйства, отраслей, объединений, в разработке крупных научно-технических, экономических и социальных программ, в решении отдельных проблем управления.

Применение экспертных методов обеспечивает активное и целенаправленное участие специалистов на всех этапах принятия решений, что позволяет существенно повысить их качество и эффективность.

Целью данной работы является изучение метода экспертных оценок, а именно роли экспертизы в управлении, порядка организации экспертного оценивания, видов шкал и порядка их использования.

Содержание

Вложенные файлы: 1 файл

Реферат Метод экспертных оценок.doc

- Введение………………………………………………………… …….3

- Метод экспертных оценок…………………….…………………. 4

- Организация экспертного оценивания………..……………………..7

- Подбор экспертов……………………………………………………. .8

- Опрос экспертов……………………………………………….…… ..10

- Примеры применения метода экспертных оценок…………. ……12

- Заключение……………………………………………….… ………..14

- Список литературы……………………………………………….. …16

Современная экономика предъявляет новые, более высокие требования к управлению. Вопросы совершенствования методов управления приобретают сейчас очень важное значение, поскольку именно в этой сфере имеются еще большие резервы роста эффективности народного хозяйства.

Существенным фактором повышения научного уровня управления является применение при подготовке решений математических методов и моделей. Однако, полная математическая формализация технико-экономических задач часто неосуществима вследствие их качественной новизны и сложности. В связи с этим все шире используются экспертные методы, под которыми понимают комплекс логических и математико-статистических методов и процедур, направленных на получение от специалистов информации, необходимой для подготовки и выбора рациональных решений.

Экспертные методы применяют сейчас в ситуациях, когда выбор, обоснование и оценка последствий решений не могут быть выполнены на основе точных расчетов. Такие ситуации нередко возникают при разработке современных проблем управления общественным производством и, особенно, при прогнозировании и долгосрочном планировании. В последние годы экспертные оценки находят широкое применение в социально-политическом и научно-техническом прогнозировании, в планировании народного хозяйства, отраслей, объединений, в разработке крупных научно-технических, экономических и социальных программ, в решении отдельных проблем управления.

Применение экспертных методов обеспечивает активное и целенаправленное участие специалистов на всех этапах принятия решений, что позволяет существенно повысить их качество и эффективность.

Целью данной работы является изучение метода экспертных оценок, а именно роли экспертизы в управлении, порядка организации экспертного оценивания, видов шкал и порядка их использования.

Метод экспертных оценок

Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное мнение экспертов принимается как решение проблемы. Комплексное использование интуиции (неосознанного мышления), логического мышления и количественных оценок с их формальной обработкой позволяет получить эффективное решение проблемы.

При выполнении своей роли в процессе управления эксперты производят две основные функции: формируют объекты (альтернативные ситуации, цели, решения и т. п.) и производят измерение их характеристик (вероятности свершения событий, коэффициенты значимости целей, предпочтения решений и т. п.). Формирование объектов осуществляется экспертами на основе логического мышления и интуиции. При этом большую роль играют знания и опыт эксперта. Измерение характеристик объектов требует от экспертов знания теории измерений.

Характерными особенностями метода экспертных оценок как научного инструмента решения сложных неформализуемых проблем являются, во-первых, научно обоснованная организация проведения всех этапов экспертизы, обеспечивающая наибольшую эффективность работы на каждом из этапов, и, во-вторых, применение количественных методов как при организации экспертизы, так и при оценке суждений экспертов и формальной групповой обработке результатов. Эти две особенности отличают метод экспертных оценок от обычной давно известной экспертизы, широко применяемой в различных сферах человеческой деятельности.

В настоящее время в нашей стране и за рубежом метод экспертных оценок широко применяется для решения важных проблем различного характера. В различных отраслях, объединениях и на предприятиях действуют постоянные или временные экспертные комиссии, формирующие решения по различным сложным неформализуемым проблемам.

1) эксперт является хранилищем большого объема рационально обработанной информации, и поэтому он может рассматриваться как качественный источник информации;

2) групповое мнение экспертов близко к истинному решению проблемы.

Если эти гипотезы верны, то для построения процедур опроса и алгоритмов обработки можно использовать результаты теории измерений и математической статистики.

Область применения метода экспертных оценок весьма широка. Существует несколько типовых задач, решаемых методом экспертных оценок:

1) составление перечня возможных событий в различных областях за определенный промежуток времени;

2) определение наиболее вероятных интервалов времени свершения совокупности событий;

3) определение целей и задач управления с упорядочением их по степени важности;

4) определение альтернативных (вариантов решения задачи с оценкой их предпочтения;

5) альтернативное распределение ресурсов для решения задач с оценкой их предпочтительности;

6) альтернативные варианты принятия решений в определенной ситуации с оценкой их предпочтительности.

Для решения перечисленных типовых задач в настоящее время применяются различные разновидности метода экспертных оценок. К основным видам относятся: анкетирование и интервьюирование; мозговой штурм; дискуссия; совещание; оперативная игра; сценарий.

Каждый из этих видов экспертного оценивания обладает своими преимуществами и недостатками, определяющими рациональную область применения. Во многих случаях наибольший эффект дает комплексное применение нескольких видов экспертизы.

Анкетирование и сценарий предполагают индивидуальную работу эксперта. Интервьюирование может осуществляться как индивидуально, так и с группой экспертов. Остальные виды экспертизы предполагают коллективное участие экспертов, в работе. Независимо от индивидуального или группового участия экспертов в работе целесообразно получать информацию от множества экспертов. Это позволяет получить на основе обработки данных более достоверные результаты, а также новую информацию о зависимости явлений, событий, фактов, суждений экспертов, не содержащуюся в явном виде в высказываниях экспертов.

Организация экспертного оценивания

Первым этапом организации работ по применению экспертного оценивания является подготовка и издание руководящего документа, в котором формулируется цель работы и основные положения по ее выполнению. В этом документе должны быть отражены следующие вопросы: постановка задачи-эксперимента; цели эксперимента; обоснование необходимости эксперимента; сроки выполнения работ; задачи и состав группы управления; обязанности и права группы; финансовое и материальное обеспечение работ.

Для подготовки этого документа, а также для руководства всей работой назначается руководитель экспертизы. На него возлагается формирование группы управления и ответственность за организацию ее работы.

После формирования группа управления осуществляет работу по подбору экспертной группы примерно в такой последовательности: уяснение решаемой проблемы; определение круга областей деятельности, связанных с проблемой; определение долевого состава экспертов по каждой области деятельности; определение количества экспертов в группе; составление предварительного списка экспертов с учетом их местонахождения; анализ качеств экспертов и уточнение списка экспертов в группе; получение согласия экспертов на участие в работе; составление окончательного списка экспертной группы.

Параллельно с процессом формирования группы экспертов группа управления проводит разработку организации и методики проведения опроса экспертов. При этом решаются следующие вопросы: место и время проведения опроса; количество и задачи туров опроса; форма проведения опроса; порядок фиксации и сбора результатов опроса; состав необходимых документов.

Вторым этапом работы группы управления является определение организации и методики обработки данных опроса. На данном этапе необходимо определить задачи и сроки обработки, процедуры и алгоритмы обработки, силы и средства для проведения обработки.

В процессе непосредственного проведения опроса экспертов и обработки его результатов группа управления осуществляет выполнение комплекса работ в соответствии с разработанным планом, корректируя его по мере необходимости по содержанию, срокам и обеспечению ресурсами.

Третьим этапом работ для группы управления является оформление результатов работы. На этом этапе производится анализ результатов экспертного оценивания; составление отчета; обсуждение и одобрение результатов; представление итогов работы на утверждение; ознакомление с результатами экспертизы организаций и лиц.

Подбор экспертов

Для реализации процедуры экспертного оценивания необходимо сформировать группу экспертов. Общим требованием при формировании группы экспертов является эффективное решение проблемы экспертизы. Эффективность решения проблемы определяется характеристиками достоверности экспертизы и затрат на нее.

Достоверность экспертного оценивания может быть определена только на основе практического решения проблемы и анализа ее результатов. Использование экспертов как раз и обусловлено тем, что отсутствуют какие-либо другие способы получения информации. Поэтому оценка достоверности экспертизы может осуществляться, как правило, только по апостериорным (послеопытным) данным. Если экспертиза проводится систематически с примерно одним и тем же составам экспертов, то появляется возможность накопления статистических данных по достоверности работы группы экспертов и получения устойчивой числовой оценки достоверности. Эту оценку можно использовать в качестве априорных данных о достоверности группы экспертов для последующих экспертиз.

Достоверность группового экспертного оценивания зависит от общего числа экспертов в группе, долевого состава различных специалистов в группе, от характеристик экспертов.

Определение характера зависимости достоверности от перечисленных факторов является еще одной проблемой процедуры подбора экспертов.

Сложной проблемой процедуры подбора является формирование системы характеристик эксперта, существенно влияющих на ход и результаты экспертизы. Эти характеристики должны описывать специфические свойства специалиста и возможные отношения между людьми, влияющие на экспертизу. Важным требованием к характеристикам эксперта является измеримость этих характеристик.

Читайте также: